Reqle – Sette

Il giorno in cui i wingka mi tolsero tutto ciò che era la mia gioia cominciarono gli anni del dolore e delle botte.

Mi trascinarono in un territorio triste, non c’erano aromi gentili, non c’erano boschi, ma alberi dall’ombra incerta che loro chiamano pini. Nessun uccello faceva il nido sui rami, nessun animale si muoveva ai piedi dei tronchi e perfino piru, il verme, evitava di spuntare tra le foglie oleose che coprivano il terreno.

I wingka sono esseri dalle strane usanze, non provano gratitudine verso tutto ciò che esiste. Quando tagliano il pane lo fanno senza rispetto, senza ringraziare il Ngünemapu per questo cibo, e quando le loro bestie di metallo abbattono il vecchio bosco di sempre non sentono il dolore di lemu, né gli chiedono perdono per quello che fanno.

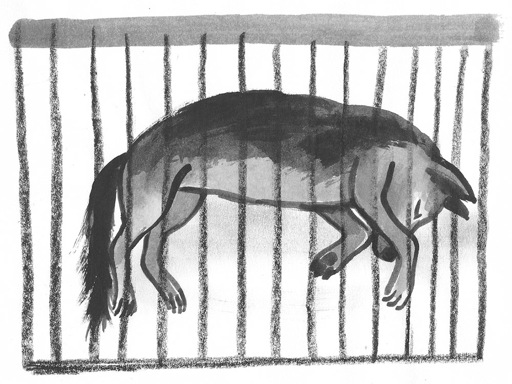

Per loro, fin dal momento in cui mi portarono via dal villaggio mapuche, io dovevo essere un cane speciale, e non ho mai capito perché mi considerassero diverso dagli altri cani. È vero che sono grosso e veloce, ma la mia carne soffre come quella degli altri sotto le frustate e umilia anche me la gabbia in cui mi rinchiudono e ferisce anche me la catena che mi legano al collo.

Provarono a darmi nomi strani come Capitán o Boby, ma io non obbedivo mai a quei nomi, perciò cominciarono a chiamarmi semplicemente cane. Il mio unico nome è Aufman perché così mi chiamava la Gente della Terra.

In seguito vollero che combattessi con altri cani mentre loro si godevano lo spettacolo bevendo un’acqua torbida che li rende goffi e brutali. Affrontai gli altri cani prigionieri ma senza attaccarli. Ricordavo i movimenti lenti, guardinghi di nawel, il giaguaro, e li ripetevo guardando negli occhi l’avversario e mostrando i canini. I miei tristi compagni di prigionia abbassavano la testa e si allontanavano con la coda fra le gambe. Allora i wingka ci frustavano, gli altri perché considerati vigliacchi e me perché li avevo spaventati.

Passai molte brevi estati e lunghi inverni nella gabbia o legato a quelle bestie di metallo che radevano al suolo i boschi, senza altro compito che abbaiare nel caso fossero arrivati uomini estranei al branco, finché un giorno accadde un fatto che rese più sopportabile la mia prigionia.

Un wingka del branco s’impadronì di qualcosa, non so che cosa fosse ma per loro evidentemente era molto importante, e fuggì nella piantagione di pini. Il capobranco ordinò: «Portate il cane!» e poi mi sfregò sul naso la coperta del fuggiasco. Sapeva di sudore rancido, di paura, dell’acqua torbida che bevono i wingka, e non mi fu difficile trovare le tracce. Dopo qualche giro li condussi da lui, ci riuscii alla svelta ma scoprii che quella poca libertà mi aveva restituito elasticità ai muscoli, acutezza alla vista e all’udito, mentre man mano che mi allontanavo dalla piantagione di pini tornavano al mio naso gli odori noti.

A partire da quell’episodio, dalla cattura dell’uomo, il capobranco decise che ero il suo cane e non tornai più in gabbia né venni più incatenato alle bestie di metallo.

Dovevo stare sempre accanto a lui. Gridava: «Cane, seduto!» e io mi sedevo. Diceva: «Cane, attacca!» e io mostravo le zanne. A volte il capobranco e altri wingka uscivano dalle piantagioni di pini e si addentravano nel vecchio bosco. Portavano le armi per uccidere, sparavano e io dovevo correre in cerca della preda abbattuta. Davanti a corpi feriti latravo: «Ti chiedo perdono yarken, civetta, ti chiedo perdono wilki, tordo, ti chiedo perdono sillo, pernice, ti chiedo perdono maykoño, tortora, per la condotta dei wingka che ammazzano tutto ciò che vola» e gli spezzavo il collo con le zanne per evitare una dolorosa agonia.

Ero il cane. Il cane del capobranco dei wingka, quelli che non sono Gente della Terra. Il cane capace di fiutare le tracce e di riportare le prede durante le loro battute di caccia. Il cane che si nutriva di avanzi e si sentiva entrare gli inverni nelle ossa, la stanchezza di una vita che deve durare quanto decide il Ngünemapu.

Mi sentivo vecchio e stanco anche l’altro giorno, quando il capobranco ha detto che bisognava dare la caccia a un indio.

«Perché? Cosa ci ha fatto questo indio?» ha chiesto un uomo.

«Perché è un indio furbo, di quelli che sanno leggere e scrivere. È molto giovane, però sta sobillando i mapuche, li incoraggia a recuperare le loro terre» ha risposto il capobranco.

«Ma per questo c’è la polizia. Noi abbiamo già fatto la nostra parte quando li abbiamo cacciati dalle loro case, ora il nostro lavoro è badare alle piantagioni di legname» ha aggiunto un altro uomo del branco.

«Ascoltami bene. Quell’indio, che adesso chiamano longko Aukamañ, ci ha visto uccidere il longko Wenchulaf. È un testimone, e se un giorno qualcuno si mette a indagare su cosa è successo ci può accusare e far finire in carcere. Ecco perché deve morire» ha detto il capobranco.

Io ho afferrato il nome di Aukamañ e ho sentito che il sangue mi scorreva veloce nelle vene, che le ossa riacquistavano solidità, che i miei passi potevano portarmi dal giovane che era stato il mio peñi, mio fratello, quando non eravamo altro che un pichiche e un pichitrewa, un cucciolo d’uomo e un cucciolo di cane.

Al mattino il branco di wingka ha caricato le armi per uccidere, vettovaglie, l’acqua torbida che li rende brutali e vari attrezzi su un camioncino. Io ho viaggiato con il corpo tutto rattrappito in una gabbia, ma non mi importava.

Dopo un lungo tragitto su strade accidentate il veicolo si è fermato sulle pendici di un monte. Tutto mandava gli odori di un tempo, il bosco, la vegetazione, era una festa di profumi, e sentivo anche l’aroma piacevole della legna secca che brucia. Lì accanto scorreva un fiume e vicino c’era un villaggio della Gente della Terra. Le ruka erano allineate, con le porte principali orientate verso la puelmapu, la terra dell’Est da dove ogni giorno si alza antü, il vecchio sole.

Il branco di wingka ha cominciato a scendere guardingo la montagna. Il capobranco teneva stretta la catena che avevo legata al collo, la tirava per ricordarmi il potere della sua crudeltà. Allora l’ho visto.

Circondato da un piccolo gruppo di uomini e donne mapuche, di Gente della Terra, c’era il ragazzo con il makuñ, il poncho nero e rosso, i colori della nobiltà e del coraggio, tessuto forse, così ho voluto pensare, dalle mani di sua madre Kinturray. In testa aveva una fascia degli stessi colori e si muoveva con i gesti di suo nonno Wenchulaf.

Aukamañ era ormai un che, un giovane uomo, e io un trewa, un cane con tanto tempo in corpo.

Il capobranco dei wingka ha passato a un altro uomo la catena a cui ero legato e ha alzato la sua arma per uccidere.

Allora io mi sono messo ad abbaiare con tutte le mie forze e la pallottola ha colpito Aukamañ a una gamba. L’ho visto cadere e rialzarsi. Zoppicando ha raggiunto il bosco vicino. Lemu lo ha accolto nella sua oscurità verde e non lo abbiamo più visto.

C’era sangue per terra. Odore di legna secca che brucia nella mia memoria, di pane, di farina, di latte e miele.

È cominciata così questa caccia, e adesso che il sole tramonta sono qua, vicinissimo alla riva del fiume, insieme al branco di wingka, ad aspettare con le orecchie ritte.