VIII

EL GIRO DE

LOS AÑOS SETENTA

Según escribe J. P. Alem «el periodo que se extiende de 1975 a finales de 1979 no es comparable a ninguno de los que lo han precedido» en la historia del Próximo Oriente. Existen ahora una serie de factores que llevan consigo una profunda evolución, como son: las tensiones que pesan sobre Israel, y en especial sobre Egipto, en un conflicto que, a pesar de los acuerdos, permanecía latente; la prolongación de la incertidumbre de los palestinos que desde hacía treinta años se encontraban en una completa ignorancia sobre su destino; la continuación de la violencia en Líbano; el aumento de los precios del petróleo que dan a algunos Estados un gran relieve político, por encima de su demografía y de su poder económico y militar; y las estructuras cada vez más peculiares de la Península Arábiga.

Y en el mismo sentido apunta J. P. Derriennic que 1973 representa un giro en algunas de las orientaciones de la evolución de la región desde 1967. Un proceso de negociación, largo e incierto, pero que desembocó en resultados reales, se inició entre Egipto e Israel. La nueva política seguida por Egipto a iniciativa de su presidente Sadat y en todo opuesta a la mantenida desde 1952 provocó tensiones y conflictos en el seno del mundo árabe que conoció alteraciones internas graves, al mismo tiempo que una reactivación del Islam. Desde el plano exterior, la presencia de la U. R.S. S. entre los países árabes pareció retroceder en algunos aspectos mientras se mantenía activa en otros, aumentándose la influencia de EE. UU.

La influencia norteamericana será evidente en todo el proceso de paz en el Próximo Oriente que se inició en 1974, y que ha estudiado. Rondot, con el acercamiento egipcio-israelí, los acuerdos de Camp David en 1978, y el tratado de paz consiguiente en 1979. Washington parecía predominar en la situación política del Próximo Oriente por entonces, aunque sufrió un sensible retroceso con la revolución de Irán, también en 1979, en unos momentos en que comenzaron a vivirse los últimos años de la guerra fría.

También R. Mesa considera que a partir del año 1973, fecha de la última guerra árabe-israelí en el Próximo Oriente, el mundo árabe ha sufrido un proceso espectacular, motivado por los acuerdos de Camp David y el posterior tratado de paz entre Egipto e Israel y propiciado por los acontecimientos políticos y los enfrentamientos armados acaecidos en esta región desde 1948.

Los países árabes e Israel

Después de la guerra de 1973, y con el restablecimiento de la paz, comienzan a acusarse de inmediato las repercusiones de la misma. Como señala N. Tomiche, el conflicto, aunque terminado sin una victoria aparente, tiene profundas repercusiones sobre los países árabes, en especial sobre Egipto y sobre la economía occidental. Los primeros toman conciencia de la eficacia de su boicot petrolífero sobre las potencias occidentales que llega a perturbar gravemente su economía así como su equilibrio financiero. Egipto, además, considera que se ha tomado la revancha y lavado la «humillación de 1967» sobre Israel. Se elaboran planes para la reconstrucción de la zona del Canal y de la economía nacional con la ayuda de los petrodólares árabes e iraníes.

Evolución de los Estados árabes

a) Egipto fue el país que más acusó las consecuencias de la guerra, y el éxito del ejército egipcio dio al presidente Sadat un gran prestigio y popularidad entre sus compatriotas, así como un margen de maniobra considerable que inmediatamente va a poner en práctica. Su crédito político le permitió intensificar la estrategia de liberalización económica y política, y violar uno de los tabúes de la política árabe aceptando establecer negociaciones directas con los israelíes, lo que provocaría tensiones y diferencias dentro del mundo árabe.

El presidente Sadat irá distanciándose progresivamente de la U. R.S. S., aproximándose a EE. UU., que presiona en favor de un acercamiento egipcio-israelí que ponga fin al largo conflicto. Como escribe N. Tomiche, la élite, la burguesía egipcia y el país entero aspiran a proseguir las actividades constructivas paralizadas desde 1967. Y también J. P. Derriennic opina que las buenas relaciones restablecidas con EE. UU., la abundancia financiera que conocen los países árabes productores de petróleo y la reapertura del Canal de Suez permitían esperar importantes inversiones extranjeras. En abril de 1974 fueron tomadas medidas legislativas para propiciar su llegada, pero esta política conoció sólo un éxito limitado.

Egipto recibió una importante ayuda financiera de EE. UU. y de otros países occidentales, y una ayuda muy notable de Arabia Saudí y de los Estados petrolíferos del Golfo, pero los capitales extranjeros tardaban en llegar y tenían tendencia a ser invertidos en los servicios más que en la industria. La liberalización de los cambios permitió un enriquecimiento rápido de los privilegiados y entrañaba un crecimiento de la desigualdad. La reducción de las subvenciones concedidas a algunos productos de consumo básico llevó consigo un alza importante de los precios. En enero de 1977, esta coyuntura provocó alteraciones populares que fueron reprimidas por el ejército.

La liberalización económica iba unida a la liberalización política, aunque esta última más limitada. En 1974 fue levantada la censura de prensa, pero la libertad en la misma volvió a ser controlada desde los motines populares del mismo 1974. En abril de 1975 se formó un nuevo gobierno del que fueron excluidos los representantes del pensamiento marxista, los partidarios de un endurecimiento en política exterior y los ministros acusados de mostrar reservas hacia la política de apertura del presidente Sadat, siendo los militares los que ocuparon los más altos cargos y funciones. En julio de 1976 la tendencia centrista de la Unión Socialista Árabe se transformó en el Partido Socialdemócrata, partido dominante y casi único, al servicio del presidente, que fue reelegido en 1976 para el cargo. A lo largo de estos años, como escribe R. Mesa, el presidente Sadat estaba enterrando el nasserismo.

En política exterior se produjo una creciente degradación de las relaciones con la U. R.S. S., con la que prácticamente se rompió casi en su totalidad en marzo de 1976; por otro lado, de forma paralela, se va registrando un restablecimiento de las relaciones con EE. UU., llegándose a un acuerdo sobre el cese del fuego entre egipcios e israelíes, al que siguió la iniciación de negociaciones entre ambos países, que llevaron a la firma de otro acuerdo en enero de 1974. Sadat presidió la ceremonia de reapertura del Canal de Suez en enero de 1975. Como indica N. Tomiche, confiando en la diplomacia norteamericana, Sadat proseguía —a través de la mediación de H. Kissinger— su búsqueda de una nueva solución a los problemas de la guerra por medio de negociaciones de paz, llegándose a firmar un primer acuerdo interino en septiembre de 1975. Debido al rechazo que provocaba la política de negociaciones con Israel entre los otros países árabes, sólo conservaba dos aliados privilegiados en la región: Arabia Saudí, que apoyaba al régimen moderado de El Cairo como garantía de seguridad y ayudaba financieramente a Egipto, y Sudán, así como Irán. Pero a pesar de este rechazo Sadat llevó adelante sus negociaciones de paz con Israel.

b) Para Siria la alianza con Egipto en la guerra de 1973 fue una operación muy costosa, habiendo sufrido graves pérdidas y destrucciones. En marzo de 1974 estalló un conflicto sirio-israelí en la zona del Golán. Por el mismo tiempo, y por mediación de H. Kissinger, se establecieron negociaciones entre Siria e Israel que llevaron a la firma de un acuerdo en Ginebra entre los dos países en mayo de 1974, pero que no resolvió el problema del Golán. Siria, en adelante, rechazó seguir la política negociadora de Egipto y se alejó de este país, rechazando asimismo la mediación norteamericana, posición que le permitió beneficiarse del apoyo y ayuda de la U. R.S. S., que le suministró armamento. La política interior del presidente Assad se orientó hacia una liberalización de la economía. En 1976 Siria intervino en la guerra civil libanesa y en el conflicto con los palestinos.

c) En Jordania, que no había participado en la guerra de 1973, se vivieron sus principales problemas como consecuencia de las tensiones internas existentes que, como señala P. Rondot, a comienzos de 1974 se derivaron, principalmente de un fuerte aumento del coste de la vida, registrándose manifestaciones y desórdenes en el país. EE. UU. incrementó desde ese año su ayuda al reino hachemita en el aspecto militar, técnico y alimenticio. En noviembre de 1974 se modificó la Constitución, y en 1976 se elaboró un plan de desarrollo. A lo largo de 1975 la aproximación jordano-siria —iniciada en 1973— se acentuó, pasando de la simple reconciliación a una verdadera cooperación y coordinación, retomando Jordania de manera efectiva al seno del mundo árabe, aunque se mantenían las diferencias con los palestinos.

A partir de noviembre de 1977, la vida política del reino hachemita estuvo dominada esencialmente por el curso de las negociaciones entre Egipto e Israel: los acuerdos de Camp David en septiembre de 1978, y la firma del tratado de paz egipcio-israelí en marzo de 1979.

d) El aislamiento de Irak en el seno del mundo árabe a causa de sus actitudes políticas y económicas quedó roto durante cierto tiempo con ocasión de la guerra de octubre de 1973, cuando el ejército iraquí participó, junto al sirio, en las operaciones militares contra Israel en el Golán, según señala P. Rondot. Y como también indica J. P. Derriennic, esta guerra creó una efímera solidaridad entre el régimen baasista iraquí y los otros gobiernos árabes, en particular con el régimen baasista de Siria. Al término de la guerra Irak condenó la política de negociaciones con Israel seguida por Egipto y Siria, y apoyó activamente a los palestinos. Las diferencias entre Irak y Siria se agravaron ante la política de intervención de este último país en Líbano desde 1976. En enero de 1974 se celebró en Bagdad el VIII Congreso iraquí del Baaz, cuyo informe político se transformó en el texto de referencia para todos los dirigentes del partido.

La cuestión kurda se reactivó durante estos años, a pesar del acuerdo establecido en 1970, con el mantenimiento de las diferencias entre Barzani y el gobierno de Bakr. En marzo de 1974 Bagdad promulgó unilateralmente la ley de autonomía de Kurdistán, rechazada por los kurdos que se levantaron en armas contra los iraquíes, lo que provocó conflictos fronterizos entre Irak e Irán, ya que este país ayudó a los kurdos. El conflicto se solucionó por el acuerdo de Argel firmado entre Irak e Irán en marzo de 1975, proclamándose el cese del fuego en Kurdistán pocos días después, y refugiándose Barzani en Irán, con lo que Irak pasó a controlar casi en su totalidad el territorio kurdo.

Desde 1973 Irak mantenía lazos estrechos con la U. R.S. S., pero esta política cambió en 1978 con el progresivo distanciamiento entre Bagdad y Moscú, al tiempo que se registraba una aproximación hacia Siria y los otros países árabes. En enero de 1979 los gobiernos de Irak y Siria llegaron al acuerdo de reunificar el partido Baaz. En el aspecto económico, Irak era en 1978 el cuarto productor de petróleo de la región, y el aumento de los precios tuvo consecuencias profundas sobre su economía.

En julio de 1979 el presidente Bakr anunció su dimisión por razones de salud y le sucedió como nuevo presidente Sadam Husein. Las relaciones con Siria, que aparecía estrechamente unida a la U. R.S. S., volvieron a ser difíciles, mientras que Irak se alejaba de Moscú y se aproximaba a Arabia Saudí y a los países occidentales.

e) Desde comienzos de los años setenta Arabia Saudí era el tercer productor mundial de petróleo —después de la U. R.S. S. y EE. UU.— y el primer exportador, así como el país al que se le reconocían las reservas más importantes, lo que les permitía ejercer una influencia decisiva sobre el mercado petrolífero. En opinión de J. P. Derriennic, a partir del alza de los precios de 1973 el gobierno saudí disponía de recursos financieros enormes que lo transformaron en un actor principal del sistema económico mundial. Dentro del mundo árabe, Arabia Saudí alcanzó el papel de dirigente, que era de carácter diplomático y financiero, ejerciéndose de manera discreta aunque, como señala J. P. Alem, este liderazgo tenía sus puntos débiles tanto por razones político-geográficas como económico-sociales.

Entre los países árabes, Arabia Saudí representa la política de moderación, lo que le aproximaba al Egipto de Sadat, y la hostilidad hacia la U. R.S. S., aunque tras los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel se unió a las sanciones acordadas por los otros países árabes contra El Cairo. El nuevo reinado de Jaled —desde marzo de 1975, tras el asesinato de su hermano Feysal— siguió esencialmente sin cambios las orientaciones políticas y económicas, internas y exteriores, de su antecesor en el trono. Pero desde 1975 Arabia Saudí se lanzó a un profundo reforzamiento de su ejército, con un masivo programa de compra de armamento a EE. UU. que hizo del reino saudí una potencia militar en la región, aliada con Occidente. Arabia Saudí, por otro lado, mantiene una estrecha vinculación con las cinco Estados del Golfo, y buena prueba de ello fue la creación en marzo de 1981 del Consejo de Cooperación para los Estados árabes del Golfo en el que están integrados además de Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán, y cuya Secretaría general se encuentra en Riad.

En 1982 murió el rey Jaled, siendo sucedido por el príncipe Fahd, que continuó la política de su antecesor, y que en noviembre de 1990 anunció la adopción de tímidas reformas democráticas en Arabia Saudí.

f) En relación con otros de los países de la Península Arábiga, en Yemen del Norte, en junio de 1974, el coronel Al-Hamedi dio un golpe de Estado, suspendió la Constitución y promulgó una nueva y breve Constitución provisional. En octubre de 1977 fue muerto Al-Hamedi, y el nuevo presidente, Al-Gachmi creó una Asamblea Constituyente iniciando un proceso de restauración de un gobierno representativo y siendo nombrado presidente Salah en 1978. A lo largo de todos estos años han estado presionando distintas fuerzas del país para conseguir pacíficamente la unificación con Yemen del Sur, tras haberse producido conflictos fronterizos entre ambos países en 1979.

En Yemen del Sur, constituido como República Democrática Popular desde 1970, se organizó en 1978 el Partido Socialista en sustitución del Frente Nacional, enmendándose la Constitución de 1970, y sucediéndose varios presidentes de la República, hasta que en 1986 fue nombrado Haidar Abu Bakr. Superadas las diferencias con Yemen del Norte se iniciaron desde 1980 negociaciones entre los dos países para llegar a la unificación en una única República.

En Kuwait, a causa de las reivindicaciones territoriales de Irak se registraron en 1973 y 1976 graves incidentes fronterizos entre los dos países, que fueron superados mediante acuerdos de pacificación entre ambos. En 1975 fue nacionalizada la Kuwait Oil C.o, y en 1977 murió el emir as-Salim siendo sucedido por Jaber al-Ahmed. Irak ha continuado manteniendo sus reivindicaciones, que son sistemáticamente rechazadas por Kuwait, a pesar de la ayuda prestada por el emirato a Bagdad durante la guerra entre Irak e Irán, entre 1980 y 1988.

La confrontación entre Israel y los palestinos

Tras la guerra de 1973, en la que los palestinos no tuvieron un papel activo, van a ser precisamente éstos, que se oponían al proceso de negociación establecido con Israel sin contar con ellos, los que se mostraron más activos contra el poder israelí, manifestándose esa actividad, por parte de las organizaciones palestinas, en varios frentes.

a) Uno de estos frentes de acción palestina fue la aspiración a la creación de un Estado palestino propio. Como señala B. López García, es esta una cuestión clave entonces, planteada para evitar que se consolidase la tesis de la federación jordano-palestina, que subyacía en las negociaciones en curso. Por otro lado, como se ha indicado, la representatividad de la O. L.P. como único y legítimo representante del pueblo palestino no admitía ya dudas en el mundo árabe, desde las Conferencias árabes de Argel en 1973 y de Rabat en 1974.

Otro frente de acción palestina fueron los ataques de comandos militares contra las fronteras israelíes, desplegados desde 1974, y lanzados principalmente desde Líbano, lo que obligó a Israel, como primera medida, a ejercer un mayor control de las fronteras por parte de sus servicios de seguridad con el fin de detener las infiltraciones palestinas, y a reaccionar con la fuerza ante las consideradas como acciones terroristas de los palestinos. También se fomentó en el interior de Cisjordania y Gaza la resistencia a la ocupación israelí obteniéndose algunos resultados en su favor.

El reconocimiento de la O. L.P. por N U. en septiembre de 1975 supuso para la causa palestina y sus dirigentes un gran éxito internacional, que en el doble contexto de la moderación palestina y las presiones sobre Israel, apuntaba a un intento de establecer, con ciertas condiciones, relaciones y negociaciones con la O. L.P.

Asimismo el Movimiento de Países No Alineados trató especialmente la cuestión palestina, como en la reunión extraordinaria de su Oficina de Coordinación celebrada en Kuwait en abril de 1982, con el fin de evaluar la situación y adoptar medidas prácticas destinadas a reforzar la ayuda global al pueblo palestino en su lucha por la obtención y el libre ejercicio de sus derechos inalienables, bajo la dirección de la O. L.P., su único representante legítimo, defendiendo su derecho a la autodeterminación y a la independencia y soberanía nacionales, así como el derecho de crear su propio Estado independiente soberano.

Pero el problema palestino ha estado unido a la evolución interior de algunos Estados árabes, y la situación de Líbano provocó la invasión israelí y llevó a la expulsión de los palestinos del país en 1982.

b) En Israel como indica A. Chouraqui, la guerra de octubre de 1973, y la amenaza que parecía cernirse sobre el Estado judío, hizo que se modificase la fisonomía política del país, aunque en las elecciones de diciembre de 1973 volvió a triunfar el Partido Laborista —si bien con pérdida de votos— y formó gobierno Y. Rabin a comienzos de 1974. Como consecuencia de las dificultades económicas y de las incertidumbres políticas de un gobierno debilitado, resultado de las repercusiones de la crisis de 1973, en las elecciones celebradas en mayo de 1977 el partido de derechas Likud obtuvo la igualdad de diputados con el Partido Laborista, lo que dio una débil mayoría a M. Begin, quien al frente de una coalición de derechas y con la influencia de los partidos religiosos fue nombrado jefe del gobierno, situación que fue confirmada en las elecciones de 1981. M. Begin se mantuvo al frente del gobierno hasta su dimisión en septiembre de 1983, siendo sustituido por I. Shamir, que a su vez dirigió el gabinete desde entonces —salvo en el bienio 1984-1986 cuando presidió Simón Peres al frente de un gobierno de unidad nacional tras las elecciones de 1984—, hasta nuestros días.

Los nuevos gobiernos de derechas han cambiado las orientaciones constantes de la política laborista: han liberalizado la economía y abolido el control de los cambios, han firmado la paz con Egipto, y han intervenido en Líbano, llegando a un acuerdo con este país para poner fin a las hostilidades entre ambos, luego anulado por Líbano. Sin embargo, estas importantes decisiones no han llevado la paz a esta región, al mantener su radical distanciamiento con la O. L.P., así como su enfrentamiento con los palestinos, especialmente en los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza, últimamente agravados por el movimiento popular de la «Intifada».

Los acuerdos egipcio-israelíes

Como escribe A. Chouraqui, tras la guerra de 1973, una intensa actividad diplomática favoreció la evolución general de la situación hacia acuerdos transitorios y después hacia un firme acuerdo de paz entre Egipto e Israel. El sentimiento de que el honor de los árabes había sido restablecido por la guerra del Yom Kipur, considerada en Egipto como una campaña victoriosa, permitió el desbloqueo del proceso de paz. Las principales etapas de este proceso fueron: la espectacular visita del presidente Sadat a Jerusalén en noviembre de 1977, los acuerdos de Camp David en septiembre de 1978, y la firma del tratado de paz entre Egipto e Israel en marzo de 1979. La aplicación progresiva de estos acuerdos fue definitivamente alcanzada en la primavera de 1982.

El proceso de negociación: de Jerusalén a Camp David

Ya se ha visto cómo la política de mediación activamente preconizada por H. Kissinger había desembocado en unos primeros acuerdos egipcio-israelíes en 1974-1975, y a una aparentemente sólida situación de no beligerancia entre ambos países. El contexto internacional favorecía esta política a fines de 1976, como señala J. P. Alem, cuando el primer ministro israelí Rabin propuso la celebración de una conferencia de la paz en Ginebra, que fue aceptada por Egipto, y la Asamblea General de N. U., en diciembre, la consagró oficialmente al pedir a Israel, Egipto, Siria y Jordania que se reuniesen. Al mismo tiempo, el presidente norteamericano J. Carter expuso las tres condiciones de la paz que juzgaba razonables: 1.a) el reconocimiento del derecho a la existencia de Israel; 2.a) la negociación de fronteras permanentes; y 3.a) el derecho de los palestinos a una patria.

Pero estas condiciones de paz propuestas encontraron dificultades, como fueron el rechazo de Israel a la participación de los palestinos en la Conferencia de Ginebra en marzo de 1977, y el resultado de las elecciones de mayo que dieron la victoria al conservador radical Begin que pasó a presidir el gobierno; y, por otro lado, el Congreso Nacional Palestino se opuso en su reunión de marzo al reconocimiento de Israel.

Así, en los primeros meses de 1977 las expectativas parecían paralizadas, aunque en octubre se hizo pública una declaración común soviético-norteamericana en favor de un arreglo pacífico del conflicto. Pero entonces el presidente Sadat tomó la iniciativa y actuó con un gran realismo, provocando una sorpresa política general. Consciente de que su país no podría soportar una nueva guerra con Israel, inició contactos secretos con Begin a través de Rumania y Marruecos. El 9 de noviembre declaró en un discurso ante el Parlamento egipcio que estaba dispuesto a negociar la paz con Israel; al día siguiente Begin invitó a Sadat a visitar Jerusalén. Y entre el asombro general, el día 19 Sadat llegó a Jerusalén y pronunció un discurso ante el Parlamento de Israel, todo lo cual ha sido considerado el hecho más espectacular de la historia contemporánea del Próximo Oriente. En su discurso Sadat afirmó que su objetivo no era un tratado separado sino una paz global.

El día 22 Sadat regresó a El Cairo, y seguidamente propuso la reunión en la capital egipcia de todas las partes interesadas en el conflicto. Las respuestas fueron diversas: Israel, EE. UU., y el Secretario General de N. U. aceptaron; Sudán, Marruecos y Omán se mostraron favorables; Arabia Saudí y Jordania tomaron una actitud ambigua; y la U. R.S. S. y el resto de los países árabes la rechazaron. No sólo rechazaron esta política, sino que los gobiernos más hostiles, Siria, Irak, Libia, Argelia, Yemen del Sur y la O. L.P., se reunieron en una Conferencia en Trípoli el 2 de diciembre para constituir un frente de resistencia ante la «traición egipcia».

La Conferencia de El Cairo se reunió el 14 de diciembre de 1977 participando representantes de Egipto, Israel, EE. UU. y N. U., organizándose encuentros bilaterales que llevaron a la creación de dos comisiones egipcio-israelíes, una política y otra militar. Pero las negociaciones hubieron de hacer frente a dificultades aparentemente insuperables, como eran el incremento de la colonización israelí en los territorios ocupados, el destino de Sinaí, Gaza y Cisjordania y el futuro de los palestinos.

Ante el bloqueo de las negociaciones, el presidente norteamericano J. Carter decidió intervenir directamente como mediador, y por iniciativa suya, Sadat y Begin se reunieron con él en Camp David entre el 5 y el 17 de septiembre de 1978, estableciéndose como resultado de la reunión dos acuerdos. El primero contenía un arreglo global del conflicto árabe-israelí en favor de la paz en el Próximo Oriente, y fijaba un periodo transitorio de autonomía administrativa para Gaza y Cisjordania de cinco años en que se negociaría su estatuto definitivo. El segundo estipulaba la conclusión de un tratado de paz entre Egipto e Israel que sería firmado en un plazo de tres meses, recuperando los egipcios la soberanía sobre la totalidad del Sinaí, del que se irían retirando los israelíes, y estableciéndose relaciones diplomáticas entre ambos países. Pero estos acuerdos resultaban ambiguos en algunos aspectos y dieron lugar a malentendidos según fuera la interpretación egipcia o israelí, y de ahí las dificultades posteriores para su total aplicación práctica.

Por otro lado, como indica J. P. Derriennic, los acuerdos de Camp David reforzaron la hostilidad a la política egipcia por parte del mundo árabe. Arabia Saudí y Jordania negaron su apoyo a la misma, Siria e Irak se aproximaron, así como Jordania y la O. L.P., y en noviembre de 1978 se celebró en Bagdad una reunión de los Estados de la Liga Árabe, con la exclusión de Egipto, al que amenazaron con medidas económicas y diplomáticas en el caso de que se firmara el previsto tratado de paz.

El tratado de paz

Los tres meses del plazo establecido transcurrieron y el tratado de paz no se había firmado aún debido a las continuas diferencias entre egipcios e israelíes sobre algunos puntos, en especial sobre el proceso de arreglo concerniente a Gaza y Cisjordania. Ante esta nuevamente difícil y estancada situación, a comienzos de marzo de 1979 el presidente Carter intervino personalmente en el asunto viajando a Israel y a Egipto para desbloquear las negociaciones y elaborar un proyecto de tratado.

Por fin, el 26 de marzo de 1979 se firmó en Washington el tratado de paz entre Egipto e Israel por Sadat y Begin, actuando Carter como testigo. Para J. P. Alem este tratado es un documento bastante complejo, y en opinión de J. P. Derriennic, considerado en su aspecto bilateral egipcio-israelí, tiene todas las apariencias de un acuerdo durable, pues concilia las exigencias de soberanía de Egipto con las exigencias de seguridad de Israel.

El tratado estipula que siguiendo unos plazos, cuyo tiempo máximo es de tres años, Israel evacuará de la península del Sinaí todas sus fuerzas armadas, así como sus establecimientos civiles, a la frontera que había separado a Egipto del mandato de Palestina, y que esta frontera sería definitiva e inviolable. El Canal de Suez quedaría abierto a la navegación israelí, y el estrecho de Tirán y el golfo de Akaba serían vías internacionales abiertas a todas las naciones. Durante la retirada del Sinaí de las tropas israelíes se establecerían tres zonas de seguridad, con unidades militares limitadas, y el estacionamiento de fuerzas de Naciones Unidas. Los dos países se comprometían a normalizar relaciones diplomáticas, económicas y culturales. Las cláusulas del tratado y el calendario de las operaciones sucesivas sobre los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza han planteado serios problemas ante las diferencias existentes entre egipcios e israelíes, así como por la actitud de Jordania y la de los mismos palestinos.

El mismo día de la firma del tratado egipcio-israelí se establecieron dos acuerdos entre EE. UU. e Israel, por los que los norteamericanos daban apoyo y garantías a los israelíes. EE. UU. ayudaba también económicamente a Egipto, que había perdido la ayuda financiera suministrada por Arabia Saudí y Kuwait. La reacción de los países árabes ante la firma del tratado fue totalmente hostil contra Egipto. La Liga Árabe reunida en Bagdad en septiembre acordó la ruptura de las relaciones diplomáticas con El Cairo y la exclusión de Egipto de la Liga, cuya sede fue trasladada a Túnez. También la O. P.E. P. y el Fondo Monetario árabe expulsaron a Egipto de su seno.

El tratado fue aplicado en cuanto a la evacuación del Sinaí por los israelíes, que fue devuelto en su totalidad a Egipto entre 1980 y 1982, y las relaciones diplomáticas fueron establecidas en 1980 entre El Cairo y Tel Aviv. La evacuación total del Sinaí marca así —como señala P. Rondot— el fin de una etapa (1973-1982) que condujo a esta paz, debiendo abrir nuevas perspectivas. Pero las negociaciones sobre la autonomía de Cisjordania y Gaza se enfrentaron a negociaciones insalvables tanto por parte de egipcios e israelíes como de los palestinos. En opinión de J. P. Derriennic, el tratado de 1979 constituye, en todo caso, una etapa importante en el camino de un arreglo pacífico en el Próximo Oriente, cuya solución final dependerá de la evolución de la actitud del gobierno israelí, de la O. L.P. y de la situación política en los territorios ocupados, así como de Siria, Líbano y Jordania.

Otro grave acontecimiento afectó a la situación creada. El presidente Sadat, como indica J. P. Alem, se había fijado desde su llegada al poder dos objetivos principales en su política: obtener de Israel una paz que restituyera a Egipto la totalidad de los territorios perdidos, y dotar al país de un desarrollo económico que lo liberase de las dependencias y tutelas extranjeras. Pero en el curso del proceso de aplicación de la paz entre Egipto e Israel fue asesinado el presidente Sadat el 6 de octubre de 1981. No obstante, su sucesor, el nuevo presidente H. Mubarak continuó con moderación la política de su antecesor.

La guerra de Líbano

Al tratar este capítulo de la historia del Próximo Oriente, J. P. Alem lo titula «la destrucción de Líbano», que se inició con la guerra civil en 1975 y se ha prolongado hasta nuestros días. A esta situación se ha llegado como resultado de una serie de factores, siendo los más importantes, como señalan Derriennic y Alem, por un lado el proceso continuo de degradación de la situación interior del país, sobre todo desde 1958; y por otro, desde 1969, por la implicación creciente de Líbano en el conflicto árabe-israelí con la presencia y acción de los palestinos desde 1967, y después tanto de Siria como de Israel con sus intervenciones en el país. Estos dos problemas van a superponerse y a actuar de manera conjunta. Los musulmanes, nacionalistas árabes, consideran como sus aliados a los palestinos, mientras que los cristianos, nacionalistas libaneses, los consideran como intrusos que no respetan la soberanía del Estado libanés y ponen en peligro su seguridad frente a Israel.

La guerra civil

La situación interior de Líbano, como ya se ha indicado, conocía una creciente degradación desde 1969, estando constantemente amenazada la paz, según J. P. Alem, por los enfrentamientos entre el ejército y los cristianos de una parte, y los musulmanes y progresistas junto con los palestinos de otra, así como por las intervenciones de Israel en la frontera sur. Era evidente que se aproximaba el momento de la ruptura total. La guerra civil larvada que conocía Líbano desde 1971 degeneró en abril de 1975 en guerra general tras un enfrentamiento entre los palestinos y los miembros de las Falanges libanesas. Y esta escalada se produjo en un determinado contexto internacional, como opina J. P. Derriennic.

La guerra enfrentó a dos coaliciones complejas. Por un lado se encontraban los cristianos maronitas, cuya organización más poderosa era la de las Falanges dirigidas por Pierre Gemayel. Menos numeroso pero más extremista era el Partido Nacional Liberal dirigido por Camille Chamoun. A estos dos grupos se unían los partidarios de Sleiman Frangié, presidente de la República desde 1970, y un cierto número de grupos más o menos fanáticos.

Por otro lado, se encontraban los palestinos que estaban divididos en tres tendencias principales: la O. L.P., los grupos miembros del «frente de rechazo», y la Saika, organización miembro de la O. L.P. cuya política estaba determinada por Damasco. La principal organización aliada de los palestinos era el Partido Socialista Progresista cuyo dirigente era Kamal Jumblat al frente de un Movimiento Nacional o Frente de Partidos y Fuerzas Progresistas nacionales, al que a su vez estaban aliados, entre otros, los baasistas, el Partido Comunista y el Partido Popular Sirio.

En cada una de estas dos coaliciones subsistían numerosas divergencias de objetivos. Algunos musulmanes hicieron causa común con los cristianos, y algunos cristianos se aliaron con los musulmanes y palestinos, mientras otros intentaron jugar un papel de mediadores. En fin, la religión era el criterio de identificación de los grupos nacionales.

La guerra civil tuvo una primera fase que se extendió de abril de 1975 a mayo de 1976, según señala J. P. Alem. El conflicto se gestó a partir de enero de 1975, cuando P. Gemayel, jefe de las Falanges, dirigió un informe al presidente de la República acusando a los palestinos de no respetar la soberanía del Estado y pidiendo que la cuestión de su presencia en Líbano fuera debidamente tratada. En febrero reclamó la celebración de un referéndum sobre este asunto. Dos meses más tarde se registraron los incidentes que son considerados como el comienzo de la guerra. A mediados de abril se enfrentaron a tiros en Beirut los palestinos, por un lado, y los cristianos maronitas y las Falanges libanesas por otro, ocasionando muertos y heridos. Una verdadera guerra había comenzado, generalizándose los combates entre los dos bandos por todo el país. El ejército libanés, en general, se abstuvo de participar activamente en la guerra.

Durante el verano y el otoño de 1975 se desarrollaron cruentos combates en Beirut, capital que comenzó a ser destruida, en la Bekaa, en Trípoli y en el Akkar. Desde finales de 1975 Siria intervenía cada vez más activamente para mediar en el conflicto y buscar una solución pacífica; esfuerzos que desembocaron en enero de 1976 en el establecimiento de una tregua. Pero en marzo del mismo año los palestinos y la izquierda libanesa reemprendieron los combates en todos los frentes, al tiempo que se producía la disgregación del ejército, reanudándose la guerra civil. La O. L.P. se comprometió abiertamente en la lucha al lado de los musulmanes. La división del país quedó consumada, y los cristianos cercados y próximos a su derrota. Es entonces cuando se produjo el cambio de actitud y la intervención siria lo que J. P. Alem define como el «milagro sirio».

La intervención siria

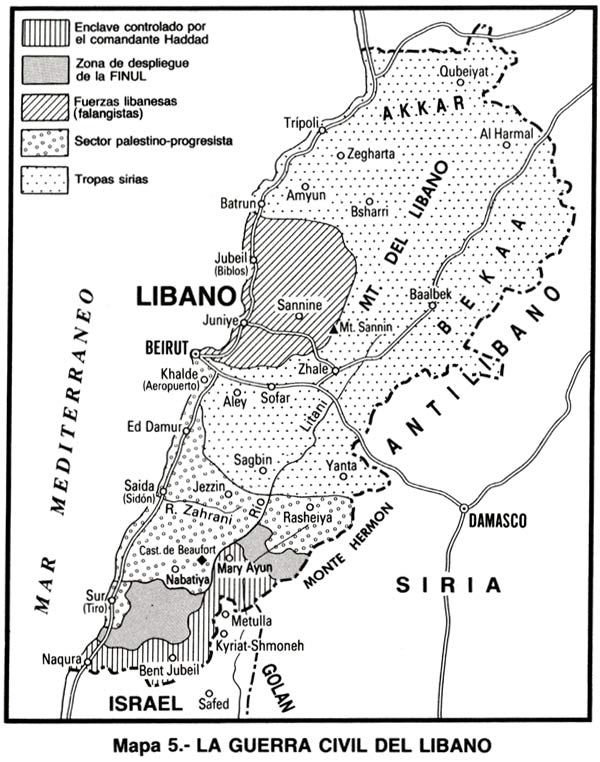

Ante la situación creada en Líbano de una posible derrota cristiana, Siria experimentó un cambio en sus alianzas. En mayo de 1976 las tropas sirias invadieron este país, combatiendo contra la O. L.P. y apareciendo como aliados de los cristianos. Esta actitud, en opinión de J. P. Alem, no suponía un gran cambio en la política siria en esta región del Próximo Oriente, que estaba basada sobre tres principios: mantenimiento de Líbano en la órbita de influencia siria, control de los palestinos, y oposición a la división del país. La posible derrota de los cristianos y la victoria de los musulmanes podrían alterar los objetivos sirios, y por ello Damasco se decidió a intervenir. En etapas sucesivas, el ejército sirio ocupó la mayor parte de Líbano, con excepción del extremo sur del país y la zona controlada por los cristianos.

La intervención siria fue condenada por Irak y Libia, desaprobada por EE. UU. y la U. R.S. S., y tolerada por Israel, país con el que Siria había negociado su neutralidad ante la invasión, lo que provocaría el debilitamiento de los palestinos, con la condición de que los sirios no sobrepasasen una zona mal definida, en tomo al río Litani, fijada como «línea roja». Los sirios avanzaron en dos direcciones: Beirut y Saida. En la capital, los cristianos del Frente libanés recuperaron la ofensiva y ocuparon algunas posiciones palestino-progresistas durante el verano de 1976.

En septiembre del mismo año S. Frangié fue sustituido en la presidencia de la República por Elias Sarkis, elegido en mayo anterior, con el apoyo político de Siria. Y en octubre se celebró una conferencia en Riad que reunió a representantes de Líbano, Siria, Arabia Saudí, Egipto, Kuwait y la O. L.P., que llegaron a un acuerdo para crear una «fuerza de disuasión árabe» destinada a restablecer la paz en Líbano. Pero esta fuerza estuvo constituida en lo esencial por el ejército sirio, participando los otros países comprometidos con contingentes simbólicos que poco a poco fueron siendo retirados. En este mismo momento se acordó un cese del fuego y la paz fue restablecida, aunque sólo provisionalmente.

La situación existente en Líbano tras el acuerdo de Riad se modificó después del viaje de Sadat a Jerusalén en noviembre de 1977, que provocó la hostilidad del resto de los países árabes. Como ya se ha visto, en una Conferencia celebrada en Trípoli en diciembre, con participación de Libia, Argelia, Irak, Yemen del Sur, la O. L.P. y Siria, fue condenado Egipto; de esta manera Siria se adhirió al «Frente de rechazo» y se aproximó de nuevo a los países árabes radicales opuestos a la política del presidente egipcio.

Este cambio de actitud por parte de Siria se hizo evidente en febrero de 1978, cuando se registraron los primeros enfrentamientos graves en Beirut entre el ejército sirio y las milicias cristianas del Frente libanés, que se prolongaron periódicamente hasta marzo de 1979, a pesar de que en el anterior mes de octubre el Consejo de Seguridad de N. U. había logrado un alto del fuego que se mantuvo durante escaso tiempo. La nueva actitud siria tuvo serias consecuencias, entre las que destacaron, por un lado, la ruptura en el seno de la comunidad maronita produciéndose enfrentamientos internos, con lo que una guerra tribal se entremezclaba con la guerra general; y por otro, el establecimiento de lazos entre el Frente nacional libanés e Israel, que desde agosto de 1978 ayudaba militarmente a los cristianos libaneses. De otra parte, en el sur, donde se superponían dos guerras, las que oponían a palestinos contra israelíes, y a musulmanes contra cristianos, el comandante Haddad, a la cabeza de una fracción cristiana disidente del ejército, estableció estrechos lazos con Israel, que había comenzado a intervenir directamente en la situación de Líbano.

La intervención israelí

En marzo de 1978, tras un grave atentado palestino cometido cerca de Tel Aviv, el ejército israelí invadió masivamente el sur de Líbano, hasta el río Litani, creando un «cinturón de seguridad» de 10 a 23 km de profundidad. Reunido urgentemente el Consejo de Seguridad de N. U., ordenó la retirada de las tropas israelíes y creó una fuerza de cascos azules —la F. I.N. U.L.— cuya misión era contribuir a la restauración de la autoridad del gobierno libanés en el sur del país, al que comenzaron a llegar hacia finales del mes.

Los israelíes se retiraron en junio, pero se opusieron a que los territorios que controlaban pasaran a la F. I.N. U.L., que quedaron bajo la autoridad del comandante Haddad, que contaba con la ayuda israelí. Líbano se mantenía así dividido: el sur, bajo la autoridad del comandante Haddad, sostenido por Israel, que en abril de 1979 proclamó el «Estado del Líbano libre»; en torno al río Litani estaba asentada la F. I.N. U.L; y el resto del país aparecía ocupado por Siria.

A comienzos de 1981 se produjo un grave enfrentamiento militar en Zahlé, principal ciudad de la Bekaa, entre las Falanges libanesas y los sirios; intervienen entonces los israelíes que apoyan a los primeros y emprenden una serie de ataques principalmente contra los palestinos, y también contra los sirios. El conflicto se arregló gracias a la mediación norteamericana, logrando Ph. Habib, enviado del presidente Reagan, tanto de Israel como de la O. L.P. un cese del fuego que entró en vigor el 24 de julio de 1981.

El primer ministro israelí Begin había aceptado con disgusto, ante la presión norteamericana, este armisticio, y su gran deseo era la destrucción total de la resistencia palestina, para lo que debería invadir Líbano y tomar Beirut. Para esta empresa contaba con la aprobación de EE. UU., que bloqueó la acción antiisraelí en Naciones Unidas. Con el fin de preparar su plan puso en marcha la denuncia del terrorismo palestino y la operación «Paz en Galilea», para salvar a esta provincia de su destrucción por los palestinos, ocupando y asegurando la frontera norte.

El 6 de junio de 1982 un poderoso y numeroso ejército israelí invadió Líbano por el sur, atravesando la zona ocupada por la F. I.N. U.L. sin encontrar oposición, y llegando el día 13 a los alrededores de Beirut, que quedó cercado, haciendo prisioneros a miles de palestinos. Aparte de algunos choques aislados con los sirios no se llegó a producir un enfrentamiento entre Israel y Siria que, por el contrario, establecieron un cese del fuego. El objetivo oficial de esta operación, según recoge J. Herzog, era asegurar que el territorio situado al norte de la frontera entre Israel y Líbano quedara desmilitarizado de todos los elementos hostiles, hasta una distancia que pusiera a las aldeas y ciudades israelíes fuera del alcance de la artillería palestina.

El plan israelí consistía en una ofensiva sobre tres ejes: la llanura costera, la cadena montañosa central, y la zona oriental, y su propósito era la destrucción de la infraestructura militar de la O. L.P. y la limpieza del sector situado al norte de Israel hasta una distancia de 40 Km de la frontera. Comenzó así la que ha sido considerada por algunos autores como la «quinta guerra árabe-israelí», y que en opinión de G. Corm es en realidad la «primera guerra palestino-israelí», que consagraba la desintegración de la solidaridad árabe y el dinamismo del poder militar de Israel, que Occidente no acertó a frenar.

A comienzos de julio, a pesar de las pérdidas palestinas, la parte más importante de los cuerpos de guerra de la O. L.P. se encontraba en Beirut Oeste, que fue rigurosamente cercado por los israelíes. Estos sometieron a la capital libanesa a un intenso bombardeo, por tierra, mar y aire, provocando miles de muertos. El propósito de Begin era expulsar a los palestinos de Beirut En agosto de 1982, el mediador norteamericano Habib consiguió que fuera aprobado su plan de arreglo del conflicto, que establecía que los palestinos, conservando su armamento individual, serían evacuados hacia Siria y los otros países árabes, bajo la protección de una fuerza internacional que sería oficialmente solicitada por el gobierno libanés, y que estaría integrada por contingentes norteamericanos, franceses e italianos. El 21 de agosto comenzó la evacuación de los combatientes palestinos, incluido Yasser Arafat, que alcanzó la cifra de 15 600 hombres, al tiempo que llegaba la fuerza internacional. La operación terminó el 3 de septiembre, y la fuerza fue retirada.

Aunque aparentemente resuelta la cuestión palestina en Beirut, la situación interior de Líbano no consiguió pacificarse. El 23 de agosto de 1982 —tres días después del acuerdo sobre los palestinos— fue elegido nuevo presidente de la República, en un Beirut aislado, Bechir Gemayel, hombre fuerte y dirigente del Frente libanés. El 14 de septiembre, tres semanas después de su elección. B. Gemayel fue asesinado en un atentado. Este mismo día el ejército israelí entró en Beirut Oeste, y cercó los campos palestinos, encargándose los batallones falangistas de controlar a sus habitantes. En estas condiciones se perpetraron las masacres en los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila, donde fueron muertos más de mil palestinos, de cuya responsabilidad se acusó a Israel. A finales de mes fue elegido nuevo presidente Amín Gemayel, hermano del anterior, y pocos días después llegó a Líbano una nueva fuerza internacional integrada por norteamericanos, franceses, italianos y británicos.

Desde septiembre de 1982 se inició una breve fase de pacificación parcial. En esta fecha, después de la cumbre árabe celebrada en Fez, se expuso el plan de paz del rey saudí Fahd, que fue valorado positivamente por el Congreso Nacional Palestino reunido en Argel en febrero de 1983. Los israelíes evacuaron Beirut Oeste y algunos grupos libaneses llegaron a acuerdos que permitieron que el ejército reorganizado ocupase la capital, al tiempo que se proyectaba la reconstrucción de Beirut. Pero en otras regiones del país se seguía combatiendo a finales de 1982 y comienzos de 1983.

Por estas fechas el gobierno israelí aspiraba a firmar con Líbano un tratado de paz análogo al ya acordado con Egipto. Con el ejército israelí a las puertas de Beirut, la difícil negociación se hizo con la mediación de EE. UU., y el tratado líbano-israelí se firmó en mayo de 1983 con participación norteamericana, en el que J. P. Alem destaca cuatro puntos: 1o) se ponía fin al estado de guerra entre Líbano e Israel, que se remontaba a 1948; 2o) se establecían cláusulas de seguridad en el sur de Líbano; 3o) se definía un marco de acuerdos recíprocos concernientes a la libre circulación de personas y bienes; y 4o) se establecía un programa de retirada general de las fuerzas israelíes, que debía tener lugar ocho o diez semanas después de la ratificación del tratado, con la reserva de una retirada simultánea de las tropas sirias. Este tratado, bien recibido en Egipto, fue condenado por la U. R.S. S., la O. L.P. y Siria.

En Líbano, el tratado puso fin a la tregua existente desde septiembre anterior, siendo rechazado por todos los grupos progresistas-palestinos. En julio de 1983 W. Jumblat anunció la constitución de un Frente de Salvación Nacional, que él mismo presidió. Desde septiembre, nuevas operaciones israelíes y las rivalidades internas provocaron una nueva serie de enfrentamientos que se generalizaron por todo el país. También se cometieron graves atentados, en octubre y noviembre, contra los establecimientos de los ejércitos norteamericano, francés e israelí.

Nuevas negociaciones llevaron en septiembre de 1983 a la constitución de un Congreso Nacional de Reconciliación que se reunió en octubre en Ginebra con la participación del presidente Gemayel y los dirigentes de los principales partidos, además de un observador sirio y otro saudí. En diciembre Yasser Arafat se vio obligado a abandonar de nuevo Líbano —y esta vez de forma definitiva— junto con varios miles de combatientes palestinos a los que habían hostigado los sirios, ahora enemigos suyos, estableciéndose el cuartel general de la O. L.P. en Túnez, y pasando esta organización por unos años difíciles. En esta situación, la O. L.P. firmó con el rey de Jordania, que propuso a los palestinos en noviembre de 1984 actuar conjuntamente para conseguir una Conferencia internacional de paz, como señala B. López García, el llamado acuerdo de Ammán en febrero de 1985, por el que se decidía la integración de una delegación común jordano-palestina en una Conferencia internacional sobre la cuestión. En febrero de 1986 el rey Hussein anuló unilateralmente este acuerdo.

El presidente Gemayel realizó intentos de pacificación del país, de donde se retiraron las fuerzas internacionales en enero de 1984. También el presidente libanés anuló en marzo el tratado con Israel y reanudó las negociaciones en favor de la reconciliación nacional, comenzando a deteriorarse su posición. En febrero de 1985 las tropas israelíes abandonaron Líbano aunque mantuvieron su influencia en el sur del país. A lo largo de estos años, los sectores moderados actuaron en favor de la celebración de la proyectada Conferencia de paz para la región, pero al mismo tiempo otras fuerzas actuaban en contra torpedeando cualquier iniciativa de paz y manteniendo la actitud de violencia con atentados, secuestros y acciones terroristas, entre las que se cuenta el espectacular ataque de la aviación israelí contra el cuartel general de la O. L.P. en Túnez en octubre de 1985.

En septiembre de 1988 cesó en su cargo el presidente A. Gemayel, en un momento en que el país se encontraba tan destrozado y dividido y las dificultades eran tan insalvables que no pudo elegirse nuevo presidente, aunque el Parlamento libanés se reunió con este propósito, aplazando la decisión indefinidamente, por lo que el país se encontró sin jefe de Estado. A. Gemayel, al cesar en la presidencia, entregó el poder a un gobierno de transición presidido por el comandante en jefe del ejército, el general cristiano maronita Michel Aoun, lo que fue considerado por parte de los sectores musulmanes como un golpe de Estado militar.

Por su parte, estos grupos musulmanes sólo reconocieron como gobierno legítimo del país el que presidía Selim Hoss, un suní que contaba con el apoyo de Siria. De esta forma, en el aspecto político el país se encontró dividido entre dos gobiernos: uno cristiano militar y otro musulmán civil; mientras que en el orden territorial estaba repartido entre los sirios, en su mayor parte, los israelíes al sur, y los distintos partidos y facciones libaneses.

Esta situación, unida a la grave coyuntura económica, han hecho que Líbano, entre Siria e Israel, atraviese una de las crisis más graves desde la independencia del país, muy lejos de encontrar la unión, la estabilidad y la paz, con riesgo de una partición e incluso de la desaparición del Estado.