VII

EL

AGRAVAMIENTO DEL CONFLICTO

EN EL PRÓXIMO ORIENTE

En el periodo que va desde los primeros años 60 hasta mediados de los 70 se agrava la situación conflictiva en el Próximo Oriente. Por un lado, los sentimientos nacionalistas antioccidentales y populares de los pueblos árabes que han dado origen a la revolución se extienden en una serie continuada de movimientos revolucionarios que agitan la situación y se orientan contra Israel provocando dos nuevas guerras. Por otro lado, además, con ocasión de estos conflictos es mayor la implicación de las dos grandes potencias mundiales: EE. UU. y la U. R.R. S., que hacen entrar directamente a la región en su dinámica mundial de la guerra fría.

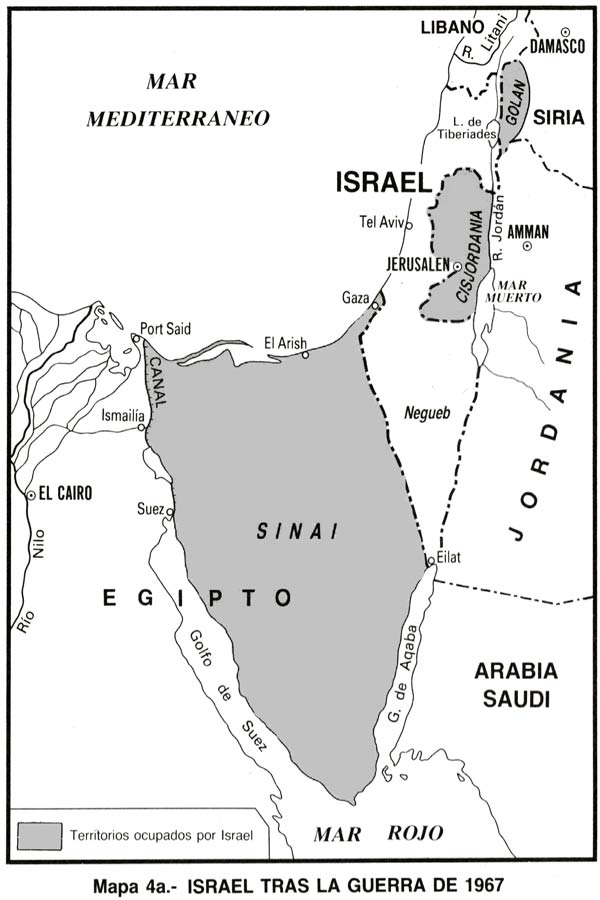

Tras la tercera guerra árabe-israelí, la de los Seis Días en 1967, y como consecuencia de la misma —como señala J. P. Derriennic— el Próximo Oriente registra una profunda crisis internacional cuyos principales factores son: el compromiso militar soviético en Egipto, la intervención diplomática norteamericana, la situación en el Canal de Suez y la represión antipalestina en Jordania, además del mantenimiento de Israel en los territorios ocupados, con incidentes entre los israelíes y las fuerzas árabes, especialmente con los palestinos.

Los países árabes, por su parte, atraviesan una situación de incertidumbre política. Si, por un lado, tanto Irak como Siria entran en una fase de estabilidad política, y esta estabilidad se mantiene en Arabia Saudí, por otro los demás países árabes limítrofes con Israel viven transformaciones y alteraciones: en Egipto la no aceptada dimisión de Nasser a la que sigue su muerte y la presidencia de Sadat, que tras una cuarta guerra con Israel inicia un cambio decisivo en su orientación política; en Jordania la auténtica lucha civil contra los palestinos; y en Líbano el comienzo de su larga y cruenta guerra civil.

Además, la relativa unidad que conoce el mundo árabe desde 1967 se va a mantener a lo largo de unos años, pero los conflictos latentes en la situación de 1970 no se manifestarán con toda su gravedad hasta después de la guerra de 1973, cuando Egipto inicie las negociaciones de paz con Israel. Esta guerra del Yom Kipur acentúa algunas de las tendencias que se han desarrollado en el Próximo Oriente desde 1967, y esta región aparece incuestionablemente como la principal zona de conflicto existente en el mundo, y de su destino político depende el destino económico de los países industrializados importadores de petróleo, como escribe J. P. Derriennic.

El Próximo Oriente entre el Este y el Oeste

En la lucha por la hegemonía mundial, que se inicia desde 1945, según S. Jargy, era inevitable que el Próximo Oriente entrara en el juego de esta rivalidad por varias razones: su posición estratégica, sus recursos económicos, y el potencial humano y político de la región.

El final de la presencia británica

Hasta 1954-1955 el Próximo Oriente había quedado al margen, en líneas generales, de las consecuencias más directas de la guerra fría. Como ha estudiado M. Colombe, desde 1945-1949 se registró el final de la preponderancia británica en una fase de liquidación de su presencia e influencia en la región que terminó hacia 1954, y desde 1955 se inició una nueva fase en la que se impuso la influencia de EE. UU. como potencia predominante en sustitución de los británicos y que tendía con su intervención a neutralizar la creciente actividad de la U. R.S. S. en la región, involucrando así a los países árabes del Próximo Oriente en la dinámica mundial de la guerra fría.

En efecto, señala S. Jargy, tanto la desaparición de Francia en los países de Levante como el debilitamiento de Gran Bretaña determinan que EE. UU., por el impulso a asumir las responsabilidades francesas, y ante la petición británica de ayuda, decidiera desde comienzos de los años 50 emprender una acción de gran envergadura en el Próximo Oriente, cuya razón principal era de orden estratégico por su voluntad de contrarrestar el expansionismo de la U. R.S. S. en la zona. La idea fija y en todo caso esencial que se iba a imponer en EE. UU., inspirada por Gran Bretaña, era que el Próximo Oriente constituía el objetivo favorito de los intereses soviéticos. En el año clave de 1955 se registró el surgimiento espectacular de la U. R.S. S. en el Próximo Oriente, cuya intervención se basó en el argumento de defenderse de las tentativas de cerco perpetradas en su flanco sur por Occidente.

En este sentido, el Oriente árabe se transformó así en uno más de los escenarios del enfrentamiento mundial entre las dos grandes potencias: la cuestión del Próximo Oriente adquiría de esta manera una nueva dimensión internacional encontrándose estrechamente ligada a la del futuro de un mundo dividido en dos bloques.

La creciente influencia de EE. UU.

Unas primeras demandas a EE. UU. a comienzos de los años 50, principalmente por parte de Gran Bretaña, para que elaborase una política árabe fueron atendidas con ciertas dudas y ambigüedades. Para dar sus primeros pasos en el Próximo Oriente la administración Truman comenzó apoyando por un tiempo a su aliado británico, que va animando a EE. UU. a tomar una serie de iniciativas. El éxito obtenido con el ingreso de Turquía en el sistema de defensa atlántico reforzó la idea de que la cuestión del Próximo Oriente podría resolverse con la fórmula adoptada de un mando militar internacional integrado. Con Arabia Saudí se estableció un hito al firmar en junio de 1951 un acuerdo militar con EE. UU.

Desde 1952 el nuevo secretario de Estado norteamericano J. Foster Dulles programó la creación de una red de alianzas militares para cercar a la U. R.S. S. En efecto, un imperativo dominaba la política estadounidense: organizar la defensa militar del Próximo Oriente con el fin de detener cualquier ataque soviético, y emparejar esta defensa con una coalición política prooccidental que representase otra barrera contra la ideología comunista. Foster Dulles comenzó a interesarse por los países islámicos situados en la periferia, cuyos puntos de apoyo eran Turquía y Pakistán, firmándose por iniciativa de Washington en abril de 1954 el pacto Ankara-Karachi. Y en la misma fecha EE. UU. firmó un acuerdo militar con Irak. Pero el acuerdo general nació cuando el 24 de febrero de 1955 se firmó, también por iniciativa norteamericana, el tratado de alianza militar entre Turquía e Irak que tomará el nombre de Pacto de Bagdad, al que en los meses siguientes se adhirieron Gran Bretaña, Pakistán e Irán. Quedó así constituido este pacto en beneficio de EE. UU., con un Consejo permanente con sede en Bagdad, y que suponía una grave perturbación en el equilibrio de la política interárabe al mostrarse especialmente inquietos Egipto y Siria.

Por estos años, el primer ministro de la India, J. Nehru, a la vez realista e idealista, según indica M. Colombe, pensó que la política de los pactos tal como la practicaba Occidente era no sólo perjudicial para los intereses de su país, sino que además acentuaba la tensión entre los antagonismos mundiales, agravando la guerra fría y retrasando el restablecimiento de una auténtica paz mundial. Es por ello que de acuerdo con otros cuatro países asiáticos —los cinco de Colombo: Indonesia, Ceilán, Birmania y Pakistán más India— convocó la Conferencia de Bandung que se celebró en abril de 1955, y en la que se propugnó la política del «neutralismo activo» para superar el antagonismo entre los dos bloques. A esta Conferencia asistió Nasser, encontrando en esta ideología neutralista el fundamento ideológico y diplomático para su posición internacional. La firma del Pacto de Bagdad había provocado serias reacciones tanto en Egipto como en la U. R.S. S., y en septiembre de 1955 ambos países firmaron un acuerdo militar, con lo que la influencia soviética se hacía presente en la región, modificando este acuerdo muy especialmente las bases del conflicto árabe-israelí.

La rivalidad entre EE. UU y la U. R.S. S. en el Próximo Oriente

Tras la guerra de Suez en 1956 el mundo árabe se va a encontrar claramente polarizado entre Washington y Moscú, cuyas políticas se hallaban totalmente enfrentadas en el Próximo Oriente. A esto contribuyó también la pérdida total de prestigio e influencia sufrida por Gran Bretaña y Francia en la región con motivo de la agresión franco-británica-israelí contra Egipto, que movilizó contra Occidente a la totalidad de la opinión nacionalista y popular árabe, mostrándose, por el contrario, a favor de la U. R.S. S.

La situación de profunda división del Próximo Oriente en este aspecto ha sido apuntada por S. Jargy: por un lado, los elementos nacionalistas antioccidentales agrupados en tomo al eje neutralista El Cairo-Damasco e inclinados hacia la U. R.S. S.; por otro, el campo tradicional prooccidental pronto encabezado por Arabia Saudí. Entre los años 1956 a 1960 pareció dominar una radicalización del mundo árabe menos favorable a Occidente.

Pero frente al desprestigio de Europa Occidental EE. UU. tomó la iniciativa cuando el 5 de enero de 1957 el presidente norteamericano formuló el documento conocido como Doctrina Eisenhower, adoptado por el Congreso y el Senado en marzo bajo la forma de un resolución, autorizando al presidente «a aportar la cooperación o la ayuda de EE. UU. a toda nación o grupo de naciones de la región del Próximo Oriente que deseara recibir esta ayuda para desarrollar su poderío económico o para mantener su independencia nacional». Por otra parte, el presidente quedaba autorizado «a establecer en el conjunto de la región del Próximo Oriente programas de asistencia militar con toda nación o grupo de naciones deseosos de recibir esta ayuda».

Se consideraba vital, en fin, para el interés nacional y para la paz del mundo que fueran salvaguardadas la independencia y la integridad de las naciones del Próximo Oriente, declarándose dispuesto EE. UU., si el presidente lo estimara necesario, «a utilizar la fuerza armada para ayudar a toda nación o grupo de naciones que pidan esa asistencia contra una agresión armada procedente de cualquier país controlado por el comunismo internacional».

Esta Doctrina se inscribía en la línea seguida por Washington desde 1950 en el sentido de que los países del Próximo Oriente, aliados naturales del mundo libre, estaban doblemente amenazados por el comunismo y por el país que lo representaba, la U. R.S. S. Esta iba a ser, por tanto, la nueva formulación de la política que iba a seguir EE. UU. en el Próximo Oriente desde la crisis de Suez en 1956. Nunca antes había manifestado EE. UU. tan claramente su voluntad de asegurarse el relevo de Gran Bretaña en la zona. Así, las consecuencias de la Doctrina eran: en primer lugar, que consagraba oficialmente la salida de sus dos aliados, Gran Bretaña y Francia, de la región; en segundo lugar EE. UU. se afirmaba frente a la U. R.S. S. como el único defensor de la causa del mundo libre y de la independencia de los países del Próximo Oriente; y por último, provocaba la reacción de la U. R.S. S. y de los Estados interesados.

La U. R.S. S. no tardó en condenar esta Doctrina: el 12 de enero por un comunicado de la agencia Tass, el 18 del mismo mes por una declaración común con la China Popular y el 11 de febrero por una nota dirigida por el ministerio de Asuntos Exteriores soviético, conocida como Doctrina Chepilov, a EE. UU., Gran Bretaña y Francia, proponiendo a estos tres países unirse a la U. R.S. S. para reconocer y respetar «los nobles principios formulados en la Conferencia de Bandung», y comprometerse a seguir en su política en el Próximo y Medio Oriente los principios del mantenimiento de la paz con el cumplimiento de una serie de puntos: no injerencia en los asuntos internos de estos países, renuncia a la incorporación a los bloques militares, supresión de bases militares y retirada de tropas extranjeras, renuncia a los suministros de armas y colaboración en el desarrollo económico. Estos puntos constituían una respuesta directa a la Doctrina Eisenhower que quedaba enfrentada a la Doctrina Chepilov. También la U. RS. S. denunció ante N. U. esta Doctrina como «un plan de intervención directa en los asuntos internos de los países del Próximo Oriente».

Es en este contexto internacional de la guerra fría en el que se enmarcan los sucesivos acontecimientos del Próximo Oriente desde 1957 que adquieren así un especial significado, como fueron la desintegración de algunos regímenes árabes tradicionales en detrimento de la influencia occidental: la revolución iraquí, la crisis libanesa, y el conflicto del Yemen; la creación y liquidación de la R. A.U., así como la destacada participación de Nasser en el Movimiento de Países No Alineados constituido en Belgrado en 1961. Y es en este marco en el que hay que situar la creciente degradación de las relaciones árabe-israelíes que llevaron a las guerras de 1967 y de 1973, con la ayuda, en cada lado, de sus grandes aliados, lo que hizo de estos conflictos una versión más del enfrentamiento Este-Oeste.

Después de la última guerra —la del Yom Kipur en 1973— se celebró en diciembre la Conferencia Internacional de Ginebra bajo el patrocinio de EE. UU. y de la U. R.S. S., que se perdió en la retórica. Por otro lado, desde 1974 se registró la renovada presencia de EE. UU. en el Próximo Oriente: restablecimiento de relaciones diplomáticas, primero con Egipto y después con Siria; negociaciones directas egipcio-israelíes por iniciativa norteamericana, seguidas de acuerdos. En Egipto, la política del presidente Sadat hizo que EE. UU. acabara por desplazar a la U. R.S. S., que buscó mantenerse en Siria.

El largo conflicto árabe-israelí

Tras las agitaciones del periodo revolucionario los Estados del Próximo Oriente entraron a lo largo de estos años en una nueva fase de normalización y estabilidad internas que contrastaba con las tensiones y enfrentamientos que se registraron en las fronteras entre Israel y los países árabes —Egipto, Jordania, Siria y Líbano— que llevaron a la tercera y cuarta guerras árabe-israelíes, en el marco internacional de la guerra fría, como se ha visto.

La normalización de Israel

Desde 1956, como recoge J. P. Derriennic, Israel conoció una fase de normalización tanto en su situación interior como exterior. El gobierno continuó controlado por el partido laborista, a cuyo frente se sucedieron varios ministros: de 1955 a 1963 fue jefe del gobierno D. Ben-Gurión, quien dimitió por un conflicto interno con su partido y creó su propio partido político; desde 1963 a 1969 ostentó la jefatura del gobierno Levi Eshkol, sucedido entre 1969 y 1974 por Golda Meir, a su vez sucedida desde 1974 a 1977 por Itahaq Rabin. Las elecciones del 17 de mayo de 1977 pusieron fin al predominio político laborista y Menahem Begin accedió al gobierno —en el que se mantuvo hasta septiembre de 1983— al frente de una coalición de derechas en la que la influencia de los partidos religiosos, minoritarios en el país, fue predominante, como señala A. Chouraqui.

Respecto a la población, la inmigración masiva hacia Israel decreció hacia 1951, siguiendo desde entonces un ritmo mucho menor. Y desde 1957 quedó establecida la seguridad de las fronteras. En 1967 Israel tenía una población de unos 2.700 000 habitantes, de los cuales 2.330 000 eran judíos, 220 000 musulmanes, 58 000 cristianos y 31 000 drusos. La reunificación de Jerusalén el 28 de junio de 1967 añadió 66 000 habitantes a la población: 54 000 musulmanes y 12 000 cristianos. La población bajo la administración israelí después de la guerra de octubre de 1973 era de 1.000 000 de habitantes, de los que 60 000 vivían en campos de refugiados, 390 000 en la región de Gaza, 30 000 en el norte del Sinaí, 60 000 en Golán y 600 000 en Judea y Samaria. En 1981 la población total era de unos 3.970 000, de los que el 83,5 por 100 eran judíos y el 16,5 por 100 no judíos.

Después de la fundación de Israel, la economía del país se organizó, se diversificó y se expandió desde 1949, caracterizándose por una alta tasa de crecimiento, aunque alternándose con fases de dificultades económicas en los años 60. Este desarrollo se explica por el crecimiento rápido de la población y por la constante aportación de técnicas, de talentos y de capitales que aumentaron la capacidad de producción del país. La agricultura era técnicamente perfecta, pero no se había desarrollado ninguna gran industria a causa de la falta de recursos naturales y de la pequeña extensión del país. El nivel de vida de la población también se había elevado. La crisis económica mundial afectó igualmente a Israel, que acusó sus consecuencias.

Tras una primera fase en la que las relaciones entre Israel y EE. UU. estaban poco desarrolladas, desde los años 60 éstas se incrementaron, llegándose a firmar acuerdos militares entre los dos países que fortalecieron a Israel en sus guerras contra los árabes.

La actitud de los países árabes

La estabilización de la situación política en el mundo árabe y la posición hegemónica de Egipto desde 1958 crearon las condiciones favorables para un cierto apaciguamiento del conflicto con Israel tras la guerra de 1956, como apunta Derriennic. Pero las relaciones entre Israel y los Estados árabes comenzaron a degradarse de nuevo desde 1962. Algunos de los factores que actuaron en 1956, como los problemas de la seguridad en las fronteras de Israel y la libertad de navegación en el golfo de Akaba reaparecieron y llevaron a la guerra en 1967. Durante esta fase los Estados árabes, al igual que Israel, han de hacer frente a dos conflictos: la guerra de los Seis Días en 1967 y la del Yom Kipur en 1973.

El periodo que siguió a la campaña del Sinaí en 1956 fue relativamente tranquilo en la frontera egipcio-israelí, tanto en la franja de Gaza como en el límite internacional del Sinaí, en gran medida gracias a la presencia de las fuerzas de N. U., como señala J. Herzog. Estando la frontera entre Israel y Egipto en relativa calma, el centro de la actividad árabe contra el Estado judío se situó primero a lo largo del límite con Siria, y después con Jordania.

Pero fue Egipto el Estado árabe que más acusó, junto con Siria, la tensión latente entre los países árabes e Israel, que se fue agravando progresivamente desde comienzos de 1967, como indica N. Tomiche. La actividad de la resistencia palestina, cada vez mejor organizada, contribuyó a movilizar a los otros pueblos árabes y a multiplicar las acciones violentas. De 1960 a 1961 era Siria el país árabe cuyas relaciones fronterizas con Israel fueron más conflictivas, manteniéndose en torno a ellas una cierta actividad militar, con ataques por parte de ambos países. Israel amenazó a Siria al considerar a este país como principal responsable de las acciones militares árabes. Irak, por su parte, adoptó la posición más radical sobre la cuestión de Palestina.

Otro problema que acentuó más las diferencias entre Israel y los países árabes desde comienzos de los años 60 fue el proyecto de utilización de las aguas del Jordán. El plan de reparto de tales recursos elaborado en 1955 fue aceptado por el gobierno de Israel y rechazado por la Liga Árabe. Israel construyó una estación para el riego de sus tierras entre 1959 y 1964 al borde del lago Tiberiades; mientras tanto Jordania desarrolló un sistema hidráulico paralelo, respetándose las conclusiones del plan proyectado en 1955 y llegándose entre los dos países a un acuerdo sobre el reparto del agua, hasta que la Liga Árabe, en sus reuniones celebradas en 1964, en enero en El Cairo y en septiembre en Alejandría, tomó medidas contra el plan israelí que debían ser realizadas por Jordania, Líbano y Siria, pero que sólo acometió esta última, suscitándose con ello problemas fronterizos.

El 16 de mayo de 1967 el presidente Nasser, reafirmando la solidaridad árabe, exigió la marcha de los cascos azules de N. U. instalados entre las fuerzas egipcias y las israelíes. El 27 de mayo prohibió a los buques con destino al puerto israelí de Eilath atravesar los estrechos de Tirán y navegar por el golfo de Akaba, lo que le dio un gran prestigio entre los árabes. El 30 de mayo se firmó en El Cairo un pacto de defensa entre Egipto y Jordania al que pocos días después se unió Irak; por medio de este acuerdo se completó la defensa común que ya unía a Egipto con Siria en caso de agresión israelí: Nasser parecía dominar la situación político-diplomática. Israel se sintió amenazado por estas medidas árabes y fueron el motivo por el que inició la guerra de los Seis Días.

Los palestinos y la O. L.P.

Desde la derrota árabe en la guerra de 1948-1949, hay que esperar hasta 1952-1953 para que se organicen las primeras manifestaciones de resistencia palestina, como señalan B. López García y C. Fernández Suzor, y para que afirmen y diferencien su personalidad nacional en el conjunto de los pueblos árabes. En 1953 se organizaron las primeras acciones de comandos contra Israel, aunque de manera todavía poco coordinada. Y en 1956 se constituyó el primer núcleo de Al-Fatah en Kuwait como movimiento autónomo de resistencia palestina, que emprenderá la lucha armada en diciembre de 1964.

Al margen de estas iniciativas autónomas, a las que se unirán en 1966-1967 las de nuevos grupos militares, los gobiernos árabes, a través de la Liga Árabe, decidieron la creación de una organización palestina en septiembre de 1963. La primera Conferencia árabe en la cumbre celebrada en El Cairo en enero de 1964 encargó de esta tarea al delegado palestino Ahmed Chukeiri. El primer Congreso Nacional Palestino aprobó la Carta Nacional Palestina y designó el primer Consejo Nacional Palestino como consejo legislativo bajo la presidencia del mismo Chukeiri, naciendo así la Organización para la Liberación de Palestina, cuya sede se fijó en Jerusalén, aprobada por los gobiernos árabes en la cumbre de Alejandría celebrada en septiembre de 1964. Pero entre esta nueva organización y los grupos autónomos antes citados, entre los que destacaba Al-Fatah, había diferencias que se irían superando tras la derrota de 1967 al iniciarse una aproximación entre este último grupo y la O. L.P.

La tercera guerra árabe-israelí: de los Seis Días, 1967

Esta tercera guerra se inició el 5 de junio de 1967 cuando Israel, que se consideraba amenazado por la actitud y los acuerdos entre los países árabes, lanzó una ofensiva aérea contra los aeródromos egipcios destruyendo la mayor parte de su aviación. Más tarde hicieron lo mismo contra las aviaciones de Jordania, Siria e Irak. Esta guerra demostró la gran superioridad del ejército israelí —menos numeroso y menos dotado, pero más capacitado humana y técnicamente— sobre los ejércitos árabes.

La guerra se desarrolló en tres frentes, ya que al tiempo que se iniciaba el conflicto entre Israel y Egipto, entraron también en la guerra Siria y Jordania. Irak participó de manera limitada con su fuerza aérea, pero no con sus tropas de tierra. Otros países árabes enviaron cuerpos expedicionarios, como Kuwait, Argelia y Sudán, pero su intervención no llegó a tener ningún significado activo.

En el frente entre Israel y Egipto, al sur, se desarrolló la que J. Herzog califica como «la segunda campaña del Sinaí». Los ataques en este frente, desplegados por el norte de la península del Sinaí, se desarrollaron en tres fases principales: la primera fue la apertura de los ejes norte y centro, que se logró destruyendo las infraestructuras fortificadas egipcias existentes a lo largo de los mismos, rompiendo así la columna vertebral del ejército egipcio en el Sinaí; la segunda fase consistió en la penetración en el corazón del Sinaí; y la tercera fue la conquista de los dos pasos montañosos desde el Sinaí al Canal de Suez, impidiendo de esta manera que el ejército egipcio pudiera retirarse al otro lado de esta vía marítima. Ante la primera ofensiva israelí el ejército egipcio, sin apoyo aéreo y expuesto a los ataques de la aviación israelí, combatió y resistió en condiciones de desventaja, quedando pronto desorganizado y aislado en un territorio sin muchas defensas naturales. En cuatro días los israelíes ocuparon toda la península del Sinaí, incluida la zona de Gaza al norte.

El frente entre Israel y Jordania al este tenía como escenario un territorio de características muy diferentes a las del Sinaí, y contaba con ciudades y aldeas con fuertes connotaciones históricas y religiosas para judíos, musulmanes y cristianos, como señala J. Herzog. La guerra con Jordania fue inesperada para Israel. Al mismo tiempo que este país iniciaba la ofensiva contra Egipto, el gobierno israelí dirigió por medio de N. U. un mensaje al rey Hussein asegurándole que si Jordania se abstenía de entrar en la guerra, Israel no atacaría al reino hachemita. Pero los compromisos del rey Hussein con Nasser, adquiridos al firmar el pacto del 30 de mayo, decidieron al soberano jordano a participar en la guerra. Esta contienda jordano-israelí tuvo principalmente dos centros de acción: la batalla por Jerusalén, que fue tomada por los israelíes el 8 de junio, y la lucha por Cisjordania, que fue igualmente ocupada en tres días, con lo que Jordania perdió toda esa parte de su territorio. El frente norte entre Israel y Siria no conoció grandes movilizaciones de tropas en los primeros días de la guerra, aunque sí se produjeron enfrentamientos y hostigamientos mutuos. Sólo después de la derrota egipcia en el Sinaí y de la ocupación israelí de Cisjordania, el ejército de Israel inició la ofensiva en la región del Golán el 9 de junio, ocupando una zona de territorio sirio en una profundidad de 15 km, con buenas condiciones defensivas, hasta el cese del fuego el 10 de junio.

Unos días antes el Consejo de Seguridad de N. U. había acordado tal cese del fuego en la guerra, que fue efectivo el día 7 en el frente jordano-israelí, y el día 8 en el egipcio-israelí. La guerra de los Seis Días, cuyo suceso más destacado fue la ofensiva aérea inicial de los israelíes, hizo cambiar radicalmente la situación estratégica de Israel, ya que por primera vez en su historia pudo contar con profundidad estratégica para su defensa gracias a los tres territorios conquistados: en el sur la península del Sinaí, al este el territorio de Cisjordania incluyendo toda la ciudad de Jerusalén, y en el norte la región del Golán.

Desde una perspectiva política, en opinión de J. Herzog, un importante factor que llevó al estallido de la guerra, provocada por la política de Nasser, fue la participación directa de la U. R.S. S., que después de la guerra bloqueó todo intento de los países árabes de comenzar negociaciones con Israel, como este país esperaba, para buscar una solución pacífica al conflicto. La Conferencia cumbre árabe celebrada en Jartum entre agosto y septiembre de este mismo año acordó rechazar la negociación con Israel: «No negociar con Israel, no reconocer a Israel, no firmar la paz con Israel». De esta manera, la política soviética y las posiciones árabes prepararon el terreno para la reanudación de las hostilidades en la región.

Por su parte, en las tareas y preocupaciones de N. U., el conflicto árabe-israelí ha ocupado un lugar destacado, según escribe O. Soffer, y así desplegó sus esfuerzos para lograr un arreglo permanente tras la guerra de los Seis Días. En noviembre de 1967, tras meses de laboriosas negociaciones, el Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad, en su resolución 242, las condiciones del arreglo, en un esfuerzo más por resolver el conflicto y destinado a permitir un acuerdo negociado entre las partes interesadas en el problema. Estos intentos de N. U. se prolongaron entre 1967 y 1977 con la finalidad de conseguir la ejecución de la citada resolución 242, es decir, instaurar la paz en la región, lo que, obviamente, no ha sido alcanzado.

El mantenimiento de la confrontación árabe-israelí

El conflicto de 1967 modificó profundamente los datos de la situación árabe-israelí y señaló el punto de partida de una nueva evolución, como señalan tanto J. P. Derriennic como J. Herzog. Sus consecuencias inmediatas fueron, por un lado, que se aceleró el declive del nasserismo en un Egipto en dificultades; por otro, la vuelta al primer plano internacional de la situación del Próximo Oriente, que aparece como una de las principales zonas de crisis del sistema mundial, y asimismo la transformación del statu quo territorial de la región al ocupar Israel directamente territorios egipcios, sirios y jordanos, con lo que este país casi cuadruplicó su extensión; además, las organizaciones palestinas de lucha contra Israel fueron adquiriendo autonomía respecto a los gobiernos árabes, especialmente en torno a la O. L.P., que se reorganizó. Por otro lado, tanto la U. R.S. S. como EE. UU. se encontraron más directamente implicados en el conflicto, y más estrechamente asociados a cada una de las dos partes.

El final de la guerra de 1967 representó un trauma para el mundo árabe y creó unas expectativas de posibles e inminentes negociaciones, en las que Israel podría actuar desde una posición de fuerza, pero a lo que los países árabes, también en dificultades, no se prestaron, y por el contrario pronto comenzó el hostigamiento contra las nuevas posiciones de las fuerzas israelíes.

Israel y los palestinos: la O. L.P.

Las consecuencias de la guerra fueron distintas para Israel y para los palestinos: el primero engrandeció su territorio y no alteró su proceso de normalización, mientras que para los segundos, que se sentían derrotados y marginados, fue aprovechado para consolidar su organización autónoma.

a) Para Israel, en efecto, las consecuencias del conflicto no alteraron de manera decisiva su proceso de normalización política. En un primer momento, la ocupación de la parte jordana de Jerusalén provocó un entusiasmo israelí con connotaciones tanto históricas como religiosas. El 27 de junio el Parlamento israelí proclamó la reunificación de la ciudad, dividida desde 1948, y la anexión de su parte oriental. Israel vivió unos años de entusiasmo colectivo basado en su conciencia de superioridad militar, de optimismo económico por el aumento de los recursos financieros procedentes del exterior, especialmente de los judíos americanos, unido al incremento de la inmigración. Todo ello manteniendo la estabilidad política, aunque en febrero de 1969 murió el jefe del gobierno Eshkol y le sucedió Golda Meir.

Por otro lado, Israel no estaba dispuesto, en principio, a devolver a los países árabes sus territorios ocupados durante la guerra. Por el contrario, Israel esperaba negociar desde una posición de fuerza para obtener el reconocimiento y la paz, con unas fronteras seguras, a cambio de la devolución de la mayor parte de los territorios ocupados, con excepción de Jerusalén. Pero, como se ha indicado, los Estados árabes, reunidos en Jartum rechazaron la negociación, la paz y el reconocimiento de Israel. Además, el 22 de noviembre el Consejo de Seguridad de N. U. había adoptado la resolución que proclamaba «la inadmisibilidad de la adquisición de territorios por la guerra», el derecho de todos los Estados del Próximo Oriente «a vivir en paz en fronteras seguras y reconocidas», y pedía «la retirada de las fuerzas armadas israelíes de los territorios ocupados en el reciente conflicto». Aunque en principio la resolución fue aceptada por Egipto y Jordania, y también por Israel aunque con reservas, nada se negoció de inmediato y los israelíes impusieron su administración militar sobre los territorios ocupados, que se mantenía cuando estalló la cuarta guerra, en 1973.

En la política que aplicó Israel sobre los territorios ocupados destaca R. Mesa dos aspectos distintos, pero complementarios: por un lado, la adopción de medidas por las autoridades militares destinadas a impedir que regresen a sus hogares las personas que los abandonaron forzadamente a causa de la invasión, así como las encaminadas a desplazar hacia los países árabes próximos a los que permanecieron allí durante y después de la guerra; y por otro, la implantación de colonias judías de población en esos territorios ocupados.

También, como señala J. Herzog, el periodo de calma que se extendió sobre el Canal de 1970 a 1973, la decisión del sucesor de Nasser, A. El-Sadat, de expulsar a los soviéticos en julio de 1972, y la incapacidad para interpretar correctamente el cuadro de la situación y mostrar suficiente flexibilidad en las evaluaciones llevaron a que Israel fuera bajando la guardia con el correr de los años, mientras Egipto continuaba preparándose.

b) La derrota de los Estados árabes en la guerra de 1967 hizo posible que los palestinos adquirieran una cierta autonomía de organización y de acción política, como indica J. P. Derriennic. El paso a la acción de los movimientos armados palestinos, tras la derrota de 1967, permitió a Al-Fatah —que hasta ese año sólo era apoyada por Siria y Argelia— ampliar sus bases de apoyo e ir tomando progresivamente el control de la O. L.P., escapando a la influencia de Egipto. Ante las tensiones y presiones creadas por esa situación, Chukeiri presentó su dimisión en diciembre de 1967, siendo sustituido en la presidencia de la O. L.P. por Yahya Hammuda. En estos momentos la O. L.P. se fue desplazando hacia las posiciones de Al-Fatah, y en febrero de 1969 accedió a la presidencia Yasser Arafat, dirigente de Al-Fatah, que ya era mayoritaria en la O. L.P., y cuyo Comité Central hizo una declaración en enero de 1969 que contenía las bases de lo que sería el futuro Estado palestino.

El 10 de diciembre de ese mismo año N. U. aprobó una resolución reconociendo los derechos inalienables de los «refugiados árabes de Palestina», como recogen B. López García y C. Fernández Suzor, añadiendo que resoluciones similares se harán en años sucesivos, aunque el reconocimiento por parte de la Asamblea General de la O. N.U. de la O. L.P. como representante legítimo del pueblo palestino no se hará hasta el 14 de octubre de 1974. En la cumbre de Rabat, a finales de ese mismo mes, el rey Hussein reconoció «el derecho del pueblo palestino a establecer un poder nacional independiente bajo la dirección de la O. L.P. en su calidad de único y legítimo representante del pueblo palestino», con lo que se saldaba la pugna que llevó al «septiembre negro» y a la expulsión de los palestinos de Jordania El 22 de noviembre del mismo año fue admitida la O. L.P. como observador en N. U. con lo que la comunidad internacional aceptaba definitivamente a la organización palestina.

La cuestión palestina afectó directamente a la situación, Jordania, primero, y después en Líbano, donde sucesivamente los palestinos se impusieron con fuerza, atacando a los israelíes y provocando sus represalias que afectaron a los propios países desde donde operaban. Esto provocó la guerra contra los palestinos emprendida por el rey Hussein en septiembre de 1970 —«septiembre negro»— y su expulsión de Jordania, y después originó el conflicto del Líbano en 1972-1973. La consolidación de la O. L.P. como organización autónoma en relación con los Estados árabes, escribe J. P. Derriennic, representó una profunda modificación de las bases del problema árabe-israelí.

Los Estados árabes: la «guerra de desgaste» y «septiembre negro»

La derrota en la guerra de 1967 conmocionó profundamente al mundo árabe y todos los países del Próximo Oriente se vieron afectados, en diversa medida, por sus repercusiones, con la pérdida de territorios, dimisiones, crisis y alteraciones internas.

a) Uno de los países árabes que más acusaron las consecuencias de esta guerra, en la que perdió la península del Sinaí, fue Egipto. El presidente Nasser, después de haber asumido la responsabilidad de la derrota, anunció públicamente su dimisión el 9 de junio. Grandes manifestaciones populares de apoyo hicieron que Nasser se volviera atrás en su decisión y se mantuviera en la presidencia de la República, tomando medidas de depuración militar y de reconstrucción del ejército, con la ayuda soviética, así como de reorganización política. Presentó para ello el Programa del 30 de marzo de 1968, con el que pretendía iniciar una nueva fase en la política nacional que permitiera construir un Estado moderno.

Las necesidades derivadas de la derrota militar y la persistencia de los incidentes fronterizos con Israel en la zona del Canal llevaron a Nasser a seguir una política de reconciliación con los países árabes, que tuvo su expresión en la Conferencia cumbre celebrada en Jartum en septiembre de 1968, ya citada, al llegar a establecer estrechos acuerdos con Arabia Saudí, Kuwait y Jordania, además de con Libia. Los países más intransigentes y radicales hacia Israel fueron Siria e Irak, ambos controlados por el partido Baaz. La mejora de las relaciones entre Egipto y Arabia Saudí permitió poner fin a la guerra del Yemen, aplicándose el acuerdo de Djeddah, y acabando por retirarse las tropas egipcias de ese país, mientras cesaba la ayuda saudí a los realistas yemeníes.

Pero la paz con Israel no llegaba a alcanzarse. Desde el final de la guerra de los Seis Días se inició la fase que J. Herzog califica como la «guerra de desgaste», que comenzó tres semanas después del término del conflicto con incidentes entre egipcios e israelíes en la zona del Canal, situación que se prolongó desde julio de 1967 hasta el cese del fuego entre Egipto e Israel en agosto de 1970. En esta «guerra de desgaste» Israel combatió en tres fronteras: con Jordania en el valle del Jordán, con Egipto en la zona del Canal, y con Siria al norte, donde fue derrotada la O. L.P., trasladándose de Siria y Jordania a Líbano, desde cuyo territorio se inició entonces un nuevo conflicto.

Tras los primeros incidentes en el Canal en julio de 1967 Nasser anunció el comienzo de la «guerra de desgaste» contra Israel, a la que éste respondió con ataques y bombardeos que generalizaron una situación de guerra hasta 1970. Al mismo tiempo las grandes potencias estaban negociando un arreglo pacífico del conflicto árabe-israelí, y el Consejo de Seguridad de N. U. adoptó un plan de paz y nombró mediador a Jarring para negociar el acuerdo. En 1969 el secretario de Estado norteamericano propuso el llamado «plan Rogers» para la pacificación, que fue rechazado tanto por Israel como por los países árabes. En junio de 1970, un segundo «plan Rogers» para el cese del fuego y la apertura de negociaciones fue aceptado en julio por Egipto, Jordania e Israel. El 7 de agosto entró en vigor el cese del fuego en el Canal de Suez y en el valle del Jordán, y Jordania expulsó, en una auténtica guerra civil, a los palestinos de su territorio —«septiembre negro»—.

El 29 de septiembre de 1970 murió Nasser de una crisis cardíaca. El vicepresidente Anwar El-Sadat le sucedió en la presidencia de la República egipcia después de haber sido designado por el partido único, la Unión Socialista Árabe, investido por la Asamblea General, y siendo elegido por sufragio universal el 15 de octubre. Enfrentando a una oposición interior, el nuevo presidente ordenó en mayo de 1971 detenciones de anteriores dirigentes que fueron juzgados y condenados, configurando lo que por algunos ha sido definido como «segunda revolución» y que aseguró a Sadat un estricto control sobre el Estado. También hubo de hacer frente a manifestaciones y agitaciones obreras en septiembre de 1971.

Sadat afirmó su fidelidad a los objetivos de la revolución de 1952, y el 11 de septiembre de 1971 fue promulgada una nueva Constitución, que pretendía la continuidad con el régimen anterior, con un sistema presidencialista, y los poderes muy concentrados en la figura del presidente; el país tomó el nombre oficial de República Árabe de Egipto. En política exterior, por iniciativa de Sadat se constituyó en abril de 1971 la Federación de Repúblicas Árabes integrada por Egipto, Siria y Libia, mientras Sudán, que en principio había aceptado federarse, se retiró poco después. En julio de 1971 egipcios y libios ayudaron al presidente de Sudán, Numeiry, a sofocar un golpe de Estado contra su presidencia.

Tras unas difíciles relaciones con la U. R.S. S. a lo largo de su presidencia, el 18 de julio de 1972 Sadat pidió oficialmente la salida de los militares soviéticos de Egipto. En estos momentos, con el apoyo estratégico de sus dos aliados, Egipto se preparaba contra Israel: Libia aportaba la ayuda que le permitían sus recursos financieros basados en el petróleo, y Siria la creación de un frente oriental que obligaría a los israelíes a luchar en dos frentes. Así se disponía Sadat a enfrentarse de nuevo con Israel en la guerra de octubre de 1973.

b) Las consecuencias de la guerra de 1967 también afectaron profundamente a Jordania. Este país perdió en el conflicto el territorio de Cisjordania, y vio incrementada la población del este del Jordán en 200 000 nuevos refugiados palestinos con el consiguiente desastre económico, ya que la orilla occidental del Jordán era la zona más rica del país y equilibraba la economía del reino hachemita. La política practicada por los israelíes en los territorios ocupados y el fracaso de la mediación de Jarring en la pretendida negociación entre árabes e israelíes provocaron un gran malestar y agitación en los campos de refugiados palestinos, de los que Jordania y Líbano tenían un mayor número, como señala P. Rondot. Los palestinos, encuadrados mayoritariamente en la O. L.P., se armaban y desplegaban la lucha armada contra Israel utilizando Jordania como base de operaciones.

Los palestinos actuaban cada vez con más autonomía y su presencia en Jordania iba siendo más activa. Esta acción y presencia provocaban un creciente temor en el reino jordano, y en febrero de 1970 el gobierno hachemita tomó medidas destinadas a mantener bajo control a los palestinos. Desde mayo las rivalidades y enfrentamientos entre el ejército jordano y los comandos palestinos se acentuaron. En julio las relaciones jordano-palestinas se deterioraron aún más al aceptar Hussein el «plan Rogers». Y en septiembre —«septiembre negro»— el ejército jordano atacó a los palestinos en una auténtica guerra civil que dio como resultado la eliminación y expulsión en julio de 1971 de los comandos palestinos de Jordania y su traslado a Líbano. Esta acción provocó la enemistad y el aislamiento de Jordania respecto a los otros países árabes, alguno de los cuales llegó a intervenir en la guerra, como Siria por el norte, pero permitió a Hussein poner fin en su país a una dualidad de poder que podía poner en peligro la estabilidad del reino.

Para recuperar el control político, en agosto de 1971 el rey Hussein creó un Consejo tribal compuesto de notables, y en septiembre fundó como partido único, la Unión Nacional Jordana, que desde marzo de 1972 cambió su nombre por el de Unión Nacional Árabe. También en esta última fecha propuso el rey Hussein el plan de creación del Reino Árabe Unido, uniendo las dos orillas del Jordán, y en el cual Cisjordania sería una «provincia palestina autónoma», presentándolo como solución al problema palestino. Este plan, que fue la base de la política jordana en esta fase, fue rechazado por los países árabes y por los palestinos.

Desde mayo de 1973, con un nuevo gobierno, Jordania hizo intentos para salir de su aislamiento, que culminaron en la llamada Conferencia cumbre de la Reconciliación celebrada en El Cairo en septiembre de ese mismo año entre Jordania, Egipto y Siria, que restablecen sus relaciones, y se toman medidas de apertura y amnistía hacia los palestinos, aunque sin permitir la utilización del territorio jordano como base contra Israel. En este ambiente se registró la cuarta guerra árabe-israelí, en la que Jordania prácticamente no participó.

c) La guerra de 1967 no afectó directamente a Líbano, pero sus repercusiones en la situación de los palestinos acabaron por alterar profundamente la vida del país. Durante el conflicto, Líbano, presidido por Charles Helu desde 1964, al igual que los otros países árabes, se declaró en guerra contra Israel, pero ningún incidente se registró en la frontera entre los dos países. La ocupación de Cisjordania por Israel provocó un éxodo masivo de palestinos hacia Jordania y Líbano, recibiendo este último país cerca de 400 000 refugiados. Los resistentes palestinos comenzaron sus ataques contra Israel desde territorio libanés, así como desde el jordano, y las represalias israelíes fueron provocando cada vez mayores enfrentamientos y conflictos entre israelíes, palestinos y libaneses, con lo que en 1968-1969 se fue acentuando la división entre las distintas comunidades y fueron preparando el ambiente para la guerra civil que estalló en la década siguiente.

La gravedad creciente de los choques entre libaneses y palestinos llevaron a Egipto y Siria a mediar en el conflicto, y a propuesta de Nasser se llegó en noviembre de 1969 a firmar en El Cairo un acuerdo entre Líbano y la O. L.P. para regular la lucha común contra Israel. Un suceso exterior a Líbano agravó la situación y alteró los acuerdos de El Cairo, como recoge J. P. Alem: en Jordania el rey Hussein lanzó su Legión Árabe contra los palestinos que, a pesar de la intervención de Siria, fueron derrotados en el ya mencionado «septiembre negro», de 1970. Eliminada de Jordania, la O. L.P. trasladó la casi totalidad de sus efectivos y actividades militares a Líbano, especialmente al sur del país, donde se incrementó el número de palestinos refugiados.

Un poco antes de estos sucesos, en agosto de 1970, había sido elegido nuevo presidente del Líbano el maronita Sulayman Franyie, cuyo mandato, de 1970 a 1976, estuvo dominado por el problema palestino, que dividió a la población libanesa. Los palestinos fueron desplegando una creciente actividad militar no sólo en la frontera con Israel sino también en el interior de Líbano, comprometiendo progresivamente al país en el conflicto árabe-israelí. En el interior se enfrentaron los nacionalistas musulmanes aliados de los palestinos con los cristianos, a lo que se unieron las represalias israelíes, con lo que la situación del país se agravó entre 1972 y 1973.

En mayo de 1973 se registraron sangrientos enfrentamientos en Beirut entre el ejército libanés y los palestinos que llevaron de nuevo a Egipto y Siria a intervenir en el conflicto, negociándose un acuerdo entre Líbano y la O. L.P., conocido como el protocolo de Malkart, que regulaba de nuevo los derechos y los deberes de los palestinos en Líbano, y que estableció un relativo apaciguamiento. Pero en octubre de 1973, como señala J. P. Alem, la cuarta guerra árabe-israelí, de Yom Kipur, reactivó las tensiones y desencadenó la larga guerra del Líbano.

d) En Siria, que perdió la región del Golán en la guerra de 1967, un nuevo golpe militar se había producido el 23 de febrero de 1966 dirigido por Salah Yadid que dio el poder al sector radical del Baaz. Con este golpe, como señalan B. López García y C. Fernández Suzor, se abrió una nueva fase, más radical, de la historia siria, que llegó hasta noviembre de 1970, dominada por los neobaasistas, que iniciaron una política más orientada hacia la izquierda, con medidas socialistas y nacionalizaciones. El 1 de mayo de 1969 se promulgó una Constitución provisional.

Pero las divisiones internas entre los distintos sectores se mantenían, y el 14 de noviembre de 1970 el general Hafez El-Assad dirigió un nuevo golpe militar, que inició la nueva fase de «rectificación». En marzo de 1971 fue elegido presidente y dio comienzo a un largo periodo de moderación y estabilidad políticas, desconocidas hasta entonces en su país. En política interior se mantuvo el predominio del Baaz, aunque fue autorizada la fundación y funcionamiento de otros partidos políticos desde marzo de 1972. En enero de 1973 fue aprobada la Constitución permanente de la República Árabe Siria, de carácter presidencialista, y que consagraba los principios de la «democracia popular».

En política exterior Siria inició una aproximación hacia Egipto, adhiriéndose a la Federación de Repúblicas Árabes propiciada por Sadat, y en septiembre de 1973 tuvo lugar la reunión de la «reconciliación» entre Jordania, Egipto y Siria. Esta cooperación se manifestó claramente cuando estalló la guerra de octubre de 1973.

e) En Irak, un nuevo golpe militar se registró el 17 de julio de 1968 dirigido por el general Al-Bakr, de la fracción militar del Baaz, que fue nombrado presidente, designando a Sadam Husein vicepresidente en noviembre de 1969, que llegó a ser el auténtico artífice de la política iraquí. El 21 de septiembre de 1968 se promulgó una nueva Constitución provisional, y el 16 de julio de 1970 otra Constitución interina que establecía una «República democrática popular», cuyos objetivos eran la realización de un Estado árabe y la construcción de un sistema socialista, y a la que se harán posteriores modificaciones.

De esta llamada «revolución de julio de 1968» surgió una fase de estabilidad en la política del país con predominio del Baaz y con mezcla de elementos militares y civiles en el nuevo régimen. En marzo de 1970 se llegó a un acuerdo con los kurdos que garantizaba la autonomía interna de Kurdistán, pero en 1972 se reanudaron los enfrentamientos. También en junio de este último año fue nacionalizada la Irak Petroleum Company, lo que reforzó la imagen del presidente Bakr, así como los lazos entre baasistas y comunistas.

En política exterior, el nuevo régimen iraquí mantuvo estrechas relaciones con la U. R.S. S., con la que firmó un tratado de amistad y cooperación en marzo de 1972. Con respecto a sus países vecinos las relaciones eran hostiles: con Irán a causa de las diferencias fronterizas en Chat el-Arab, y por la rivalidad sobre la supremacía militar en el golfo Pérsico; y con Siria, por las tensiones entre las dos ramas del partido Baaz dominante, que mantenían posiciones enfrentadas desde sus respectivos países. Y hacia Israel, Irak mantenía una posición intransigente, mas esta intransigencia era poco efectiva, salvo en la ayuda a los palestinos.

f) El reinado de Feysal en Arabia Saudí, que se extendió entre noviembre de 1964 y marzo de 1975, se caracterizó por el reformismo y la estabilidad del país, buscando un equilibrio entre el tradicionalismo islámico y las necesidades del desarrollo. En política interior, el rey Feysal decidió la abolición de la esclavitud, tomó medidas de carácter económico con disposiciones sobre financiación y obras públicas: puertos, carreteras, aeropuertos y mejora del ejército. Desde 1962 puso en marcha un amplio plan económico y social. El gobierno era una monarquía absoluta basada en los principios del Islam, y en septiembre de 1963 reorganizó el territorio con un Reglamento Provincial que dividió el reino en provincias.

En política exterior, el rey Feysal mantuvo buenas relaciones con Occidente —Gran Bretaña y EE. UU.— y en el mundo árabe opuso al panarabismo nasserista el panislamismo saudí, como señala F. J. Tomiche. Pero negoció con Nasser una solución al conflicto del Yemen y se firmó entre ambos en agosto de 1965 el acuerdo de Djeddah por el que Egipto retiraba sus tropas del Yemen y Arabia Saudí se comprometía a dejar de ayudar a los realistas yemeníes, aunque el pacto no se cumplió y las hostilidades continuaron. La guerra árabe-israelí de junio de 1967, con participación militar simbólica de Arabia Saudí, hizo posible, tras la Conferencia cumbre árabe de Jartum en agosto de 1967, el establecimiento de un nuevo acuerdo entre Nasser y Feysal, por el que las tropas egipcias se retiraban definitivamente de Yemen en enero de 1968.

La posición saudí frente a Israel era teóricamente radical aunque poco efectiva en la práctica, tanto en la guerra de 1967 como en la de 1973. Basándose en el arma del petróleo, Arabia Saudí iba apareciendo en tomo a 1974 como una potencia en el seno del mundo árabe y en la región del Próximo Oriente, con influencia sobre las nuevas monarquías independientes establecidas en la Península Arábiga y el golfo Pérsico. El 25 de marzo de 1975 el rey Feysal fue asesinado y le sucedió como soberano su hermano Jaled que continuó la política de su antecesor.

g) Durante los primeros años setenta se completan las independencias del resto de los países de la Península Arábiga, hasta entonces bajo protección británica:

Bahrein la proclamó el 14 de agosto de 1971 y promulgó una Constitución en mayo de 1973; en septiembre de 1971 fue independiente Qatar, con una Constitución de abril de 1970; y el 2 de diciembre de 1971 los siete emiratos de la costa de la Tregua[2], se independiza constituyendo los Emiratos Árabes Unidos, con una Constitución de carácter federal que configura un único Estado. Todas estas Constituciones, como señala B. López García y C. Fernández Suzor, son similares y presentan rasgos comunes, entre los que destaca el papel predominante otorgado al soberano. Todos estos Estados del Golfo mantienen una estrecha vinculación con Arabia Saudí, y buena prueba de ello fue la creación en marzo de 1981 del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, en el que están integrados Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar y Omán, y cuya Secretaría General se encuentra en Riad.

Todos estos nuevos Estados de la Península Arábiga fueron ingresando sucesivamente en la Liga Árabe.

h) Otro factor clave en la situación del Próximo Oriente y en la política de los países árabes con proyección mundial es la cuestión del petróleo y la creciente importancia internacional de los países productores de esta fuente de energía, como ha señalado J. P. Derriennic. En dos Conferencias preparatorias, en Bagdad en septiembre de 1960 y en Caracas en 1961, a iniciativa de Irak y de Venezuela, respectivamente, se creó y puso en funcionamiento la O. P.E. P., integrada por Arabia Saudí, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela, a los que se unieron en años sucesivos Qatar, Libia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria, Ecuador y Gabón, con la organización de un secretariado permanente en Viena.

La creación de la O. P.E. P. modificó las bases del mercado mundial del petróleo. Los Estados productores de petróleo extendieron su control sobre las actividades de producción, bien por la nacionalización como en Argelia o Irak, bien por la participación en las Compañías productoras como en Arabia Saudí o Kuwait. El aumento de la demanda mundial de petróleo, consecuencia de las ventajas prácticas que presenta este producto en relación con las otras fuentes de energía, iba a permitir a la O. P.E. P. jugar en los años sesenta y setenta un papel de primer orden a escala internacional, sobre todo cuando a partir de 1973 acordó el alza de los precios del petróleo, lo que tuvo profundas repercusiones en la crisis económica de los años setenta.

A finales de esta década, los países árabes del Próximo Oriente productores de petróleo, en especial Arabia Saudí, unido al cambio de política experimentado en Irán por la revolución islámica, alcanzaron un papel mayor en el sistema económico mundial, y en concreto el reino árabe de Arabia Saudí se convirtió en un Estado dirigente y potencia político-económica entre el resto de los países árabes de la región y en un firme aliado de Occidente en el Próximo Oriente.

La cuarta guerra árabe-israelí: Yom Kipur, 1973

En opinión de J. Herzog, los orígenes de la guerra de Yom Kipur en octubre de 1973 pueden trazarse desde el fin de la guerra de los Seis Días en 1967. Fue el presidente Sadat quien concibió una estrategia de largo alcance para recuperar la zona del Sinaí para Egipto y los territorios perdidos por los árabes en la guerra de 1967, que estaría basada en una combinación de maniobras políticas y militares.

Además, por otro lado, como indica J. P. Derriennic, desde fines de 1971 EE. UU. abandono la política de mediación del secretario de Estado Rogers, y se compromete cada vez más en una política, directamente inspirada por el presidente Nixon, de apoyo militar prácticamente incondicional a Israel.

En este ambiente tenso se iba preparando por los árabes —egipcios y sirios— la guerra de octubre de 1973. Las primeras medidas preparatorias se tomaron por Egipto en octubre de 1972, y en enero de 1973 se creó un mando militar unificado egipcio-sirio. La decisión final de iniciar la guerra fue tomada en común por Egipto y Siria en abril de este año, y en agosto los presidentes de ambos países, Sadat y Assad, decidieron, con la puesta a punto de los últimos detalles de las previstas operaciones militares, abrir las hostilidades el 6 de octubre. Se eligió este día del Yom Kipur tanto porque se suponía que en esa fecha de celebración la alerta de los judíos sería baja, como también porque coincidía con las mareas y corrientes apropiadas en el Canal de Suez.

En efecto, en esa fecha del 6 de octubre de 1973 los ejércitos egipcio y sirio atacaron simultáneamente a Israel, iniciando con su ofensiva la apertura de dos frentes de batalla: al norte y al sur. En ese momento, el gobierno israelí estaba reunido para deliberar sobre los últimos acontecimientos; hasta ese momento no habían prestado la atención suficiente ni calibrado la amenaza árabe, por lo que el ataque combinado árabe los cogió por sorpresa, tardando varios días en reaccionar y pasar a la contraofensiva.

En el frente sur, tras una ofensiva de la aviación egipcia contra los aeródromos israelíes del Sinaí, su ejército cruzó el Canal, y en una campaña que cubrió toda la primera fase de la guerra, entre los días 6 y 9, ocupó toda su ribera oriental creando una cabeza de puente de unos diez kilómetros de profundidad. La siguiente fase, del día 9 al 11, estuvo dedicada enteramente a la defensa por parte de los egipcios, provocando grandes pérdidas a los israelíes, que habían pasado a la contraofensiva el día 8. La eficacia de las defensas egipcias obligó a los israelíes a reconsiderar sus métodos de combate y proceder de otra manera. El día 14 los egipcios lanzaron una nueva ofensiva con el fin de distraer a los israelíes de la presión que ejercían sobre los sirios, y el 15 fueron los israelíes los que replicaron con un nuevo ataque, atravesando el Canal y situándose en su lado occidental. El 22 de octubre el Consejo de Seguridad de N. U. ordenó un alto del fuego, que fue inmediatamente aceptado tanto por Egipto como por Israel, aunque los combates continuaron hasta el día 25 y los israelíes llegaron a cercar la ciudad de Suez.

En el frente norte, los sirios lanzaron su ofensiva aérea y por tierra el día 6, lo que les permitió recuperar la mayor parte de la región del Golán, perdida en la guerra de 1967. La contraofensiva israelí del día 8 logró rechazar y aniquilar, el día 10, al ejército sirio. A esto siguió, entre el día 11 y el 14 el ataque israelí, decidido estratégicamente por el Estado Mayor de Israel que se había inclinado por dar prioridad al Golán, ya que en esta zona no existía profundidad, como en el Sinaí, y cualquier avance sirio podría poner en peligro los centros poblados israelíes de la Galilea septentrional, por lo que debía expulsarse a los sirios de la región lo más rápidamente posible, destrozando su ejército y alejando la amenaza militar en la frontera norte del país.

El ataque israelí del día 11 permitió a su ejército avanzar unos veinte kilómetros por detrás de la línea de alto el fuego de 1967, y la ofensiva terrestre fue acompañada de una ofensiva aérea contra objetivos militares y económicos en todo el territorio sirio. El presidente Assad, ante la evidencia de su frente militar hundido y la amenaza israelí sobre Damasco, pidió a los egipcios que presionaran a los israelíes, lo que hicieron con su ofensiva del día 14 ya citada, y solicitó ayuda a los soviéticos. En apoyo del frente sirio acudieron el día 13 columnas de los ejércitos iraquí y jordano que combatieron contra los israelíes hasta el día 20. El cese del fuego acordado por N. U. fue aceptado por Siria el mismo día 22.

De esta manera terminó la guerra del Yom Kipur. En opinión de J. Herzog, a pesar de los éxitos iniciales obtenidos por los ejércitos árabes tanto a nivel estratégico como táctico y de la mejor preparación que demostraron en el combate, el vencedor militar fue el ejército israelí, cuyos dos principales logros consistieron en frenar los ataques árabes en el transcurso de pocos días, y en montar sendas ofensivas contra Egipto y Siria. Y según Derriennic, con el precedente de las guerras anteriores, la ausencia de una derrota completa fue considerada en Egipto y en el mundo árabe como una victoria, de la que podían obtenerse resultados políticos. En efecto, Israel no cosechó los beneficios políticos de la guerra. El presidente Sadat había lanzado inicialmente el ataque para romper el punto muerto militar y político, cosa que logró. En adelante procedió a desarrollar su estrategia política, que en primera instancia le llevó a un acuerdo interino en el Sinaí, y finalmente a un tratado de paz con Israel, que le devolvió los valiosos yacimientos petrolíferos y la totalidad de la península.

Los principales resultados inmediatos de la guerra del Yom Kipur fueron los acuerdos de separación de fuerzas entre Egipto e Israel por un lado, y Siria e Israel por el otro, seguidos por el acuerdo interino en el Sinaí firmado entre Israel y Egipto en septiembre de 1975. A estos acuerdos egipcio-israelíes se llegó a través del papel esencial desempeñado por EE. UU. que se comprometió en la búsqueda de un arreglo de paz que beneficiara sus intereses políticos y económicos en el Próximo Oriente.

Así, por mediación norteamericana, en noviembre de 1973 Egipto e Israel firmaron un acuerdo militar para regular la situación creada tras las guerra. En diciembre del mismo año se reunió en Ginebra una Conferencia de paz propiciada por N. U. a la que asistieron representantes de EE. UU., la U. R.S. S., Israel, Egipto y Jordania, y a la que faltó Siria que también había sido invitada. Pero la verdadera negociación se inició a comienzos de 1974 entre tres países: EE. UU., Israel y Egipto. Un nuevo acuerdo militar egipcio-israelí se firmó en enero por el que el ejército israelí abandonaba la zona del Canal, que era recuperada por los egipcios, separados ambos por cascos azules. En junio de 1975 volvió a ser abierto a la navegación el Canal de Suez. En septiembre se llegó a un nuevo acuerdo egipcio-israelí, por el que Egipto hacía concesiones políticas renunciando a la fuerza para resolver el conflicto árabe-israelí, e Israel las hacía territoriales y económicas evacuando nuevas regiones del Sinaí, manteniéndose los cascos azules entre ambos ejércitos.

Las negociaciones para llegar a un acuerdo similar con Siria fueron más difíciles, por mantener este país más estrechas relaciones y compromisos tanto con los palestinos como con los soviéticos. En 1974 se produjeron serios incidentes fronterizos sirio-israelíes sobre la línea de alto el fuego. En mayo de 1974, también por mediación norteamericana, se firmó entre ambos países en Ginebra un acuerdo que establecía la evacuación israelí del terreno conquistado, aunque conservaba la mayor parte del Golán, y se instalaba a los cascos azules entre ambos ejércitos.

Las consecuencias de esta guerra de 1973 han sido enumeradas por R. Mesa: 1.a) Israel sólo acepta el comienzo de las negociaciones diplomáticas, aconsejadas por N. U. desde noviembre de 1967, tras la derrota militar; 2.a) La rehabilitación del prestigio militar árabe; 3.a) La demostración de la solidaridad entre los pueblos y Estados árabes; 4.a) El logro del inicio de las conversaciones de Ginebra sobre el Próximo Oriente; 5.a) El desplazamiento de la influencia de las grandes potencias en el Mediterráneo Oriental; y 6.a) La casi exclusiva dedicación de los gobiernos árabes, desde octubre de 1973, a la actividad diplomática, encaminada a la recuperación de su integridad territorial, disminuida por las agresiones de Israel.

En definitiva, tras la guerra del Yom Kipur comienza, desde 1974, una nueva fase en la historia del Próximo Oriente.