II

EL

PRÓXIMO ORIENTE DURANTE

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

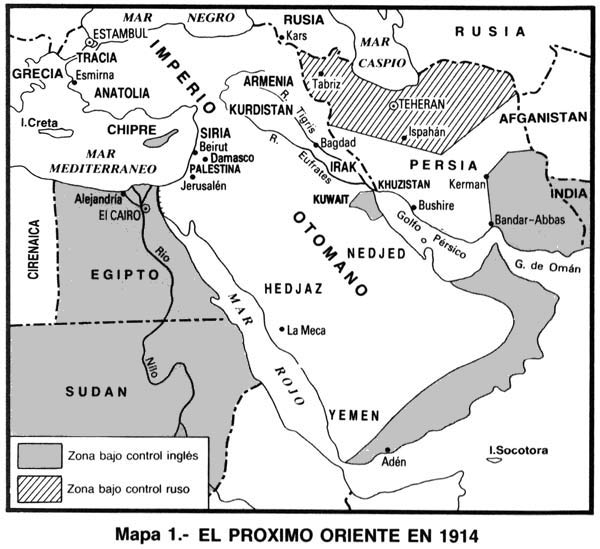

La Primera Guerra Mundial tuvo consecuencias decisivas para la situación y evolución posterior del Próximo Oriente, tanto para el nacionalismo árabe como para el judío. Como señala J. P. Derriennic el origen de esta Gran Guerra es principal y casi exclusivamente de carácter europeo. Sin embargo, la presencia económica y militar de las grandes potencias en el Próximo y Medio Oriente y la importancia de la región como fuente de aprovisionamiento, y sobre todo como vía de paso, hacían inevitables las consecuencias del conflicto europeo para estos territorios.

Tales consecuencias alcanzaron una amplitud mayor debido a que la potencia que administró estos países hasta la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco, fue aliado de Alemania y de Austria en el conflicto. Durante la guerra, el Próximo Oriente constituyó un importante centro de operaciones militares. La regulación de la paz que puso fin a la misma estableció sobre la región un reparto territorial que se mantuvo sin cambios hasta los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y que conllevó una extensión de la dominación europea que se impuso sobre los anhelos nacionalistas de los pueblos árabes.

Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial entre los árabes y el Sionismo

En 1917 Gran Bretaña se comprometía con el movimiento sionista, por medio de la Declaración Balfour, a la creación del Estado de Israel; de forma análoga entabló el gobierno británico negociaciones y acuerdos con los árabes, movilizando al nacionalismo que debía llevar a la constitución e independencia de las naciones árabes.

El propio Balfour reconoció, como recoge J. P. Alem, que había incompatibilidad entre las promesas de independencia hechas a los árabes por un lado, y las mismas promesas hechas a los judíos, por otro. De esa incompatibilidad se derivaron contradicciones y enfrentamientos que llevaron a la cuestión de Palestina-Israel y al conflicto, casi permanente desde entonces, entre árabes y judíos.

El pueblo árabe

En tiempos de la Primera Guerra Mundial, con Turquía aliada de Alemania y con el sionismo en vías de conseguir la Declaración Balfour, el nacionalismo árabe también se mostraba activo y entraba en contacto con Gran Bretaña en un común frente antiturco.

En estos momentos existían dos principales centros de actividad nacionalista árabe:

— por un lado, en el área Líbano-Siria-Irak, los grupos organizados en sociedades secretas an ti turcas, algunos de ellos exiliados en París, que buscaban el apoyo de Francia y Gran Bretaña en su acción contra los otomanos, y cuyo nacionalismo era algo confuso e impreciso, sin llegar a definir claramente sus objetivos, como señala J. P. Derriennic;

— y por otro, en la Península Arábiga se habían formado unos reinos árabes de talante guerrero y feudal, teóricamente sometidos a la soberanía turca, pero en la práctica autónomos, personalizados en torno a jefes tradicionales, entre los que destacaban el del Hedjaz gobernado por Hussein, de la familia hachemita, descendiente del Profeta, y el del Nejd regido por Ibn Saud, de los wahhabitas.

Gran Bretaña, que deseaba favorecer el levantamiento de los árabes contra los turcos para derrotarlos y expulsarlos de la región al tiempo que proyectaba imponer su propio dominio sobre la zona por razones tanto políticas como económicas, estableció negociaciones con Hussein del Hedjaz, quien a su vez, entró en tratos con los otros grupos nacionalistas del Creciente Fértil, según indica M. Rodinson. Hussein aspiraba a transformarse, con la ayuda británica, en el rey de una nación árabe, independiente y unida. La marcha de las negociaciones árabe-británicas y de la formación, no de una, sino de varias naciones árabes con distintos regímenes e instituciones, y bajo tutela occidental franco-británica, atraviesa varios momentos.

a) El hachemita Hussein, soberano de los Santos Lugares árabes desde 1908, entró en contacto con los ingleses en El Cairo en 1914, y en octubre Kitchener dirigió a Abdullah, hijo de Hussein, un mensaje prometiéndole la ayuda de Gran Bretaña contra toda agresión exterior y su apoyo en favor de la «nación árabe». Hussein vio así dibujarse su proyecto de creación de un gran reino árabe independiente integrado por todos los territorios árabes hasta entonces bajo la tutela otomana, del que él sería el soberano.

b) Entre julio de 1915 y enero de 1916 el nuevo alto comisario británico McMahon estableció una negociación por medio de las cartas cruzadas con Hussein —la llamada «correspondencia Hussein-McMahon»—; Hussein proponía una alianza con un doble objetivo: la rebelión árabe contra los turcos, y su reconocimiento por parte de Gran Bretaña como «rey de los árabes». Inglaterra se vería comprometida después por sus promesas concernientes a la «liberación de los árabes».

c) En junio de 1916 se inició la «revuelta árabe» contra los turcos contando con la ayuda británica —entre otros, la del famoso Lawrence de Arabia— y las fuerzas árabes dominaron y controlaron gran parte de la región, desde el Creciente Fértil hasta el sur de Arabia; en noviembre de 1916 Hussein se proclamó «rey de los árabes», aunque siendo reconocido por Gran Bretaña y Francia sólo como «rey del Hedjaz».

Como señala Alí Merad, el proyecto de Hussein, aunque improvisado sobre un mar de intrigas, en medio del desarrollo de la opinión árabe, se benefició con la adhesión de los medios nacionalistas, ya se tratara de musulmanes o de cristianos. La «revuelta árabe», en definitiva, fue menos la expresión de un impulso popular de liberación nacional que una aventura política dada momentáneamente por la convergencia de ambiciones personales: Hussein, Lawrence, y por las intenciones imperialistas británicas.

Las dos partes presentes, confiando en el apoyo de las masas árabes movilizadas contra los turcos, buscaron legitimar sus respectivos intereses por motivos de orden moral: liberación de las nacionalidades y derecho de los árabes a la independencia. Pero la alianza anglo-árabe reposaba sobre un juego complejo de cálculos y de interferencias diplomáticas, ligadas a las fluctuaciones de las relaciones de fuerza en el contexto de la guerra general.

d) Añade Alí Merad que desde comienzos de 1917 Gran Bretaña revela los verdaderos objetivos de su política en el Próximo Oriente, contando con la colaboración de Francia: el dominio sobre Palestina y Mesopotamia con el fin de asegurar, por un lado, el control de los Santos Lugares y la cooperación del sionismo internacional, y por otro, el dominio de los campos petrolíferos de Irak, a los que un informe de M. Sykes, de junio de 1916, señalaba ya como «esenciales para el poderío marítimo, aéreo e industrial de Gran Bretaña». Al mismo tiempo se eliminaban todos los obstáculos sobre la famosa «ruta de las Indias».

Gran Bretaña y Francia mantuvieron negociaciones sobre sus respectivos intereses y compromisos en la región que llevaron en mayo de 1916 a los acuerdos Sykes-Picot, por los que los países árabes quedaban divididos en zonas de influencia británica y francesa, que configuraban los futuros Mandatos.

La ambiciosa estrategia británica suponía la indispensable cooperación de los árabes, comenzando por Hussein —reconocido como rey del Hedjaz desde enero de 1917—, cuyos intereses estarán en lo sucesivo ligados a los de Gran Bretaña. La coalición anglo-árabe obligó rápidamente a los turcos a evacuar Palestina y Siria. Las tropas árabes continuaron la lucha ocupando Damasco en octubre de 1918, llevando a la cabeza al emir Feysal, hijo y representante personal del rey Hussein. El Hedjaz fue considerado Estado beligerante, participando en la firma de los tratados de paz de París en 1919-1920.

Pero los acuerdos Sykes-Picot entraban en contradicción, como ya se ha indicado, con las promesas hechas a las aspiraciones nacionales árabes, y afectaban también a la Declaración Balfour.

El Sionismo y la Declaración Balfour

Al tratar sobre los orígenes de la creación del Estado de Israel, escribe A. Chouraqui que el primer objetivo del sionismo —la obtención de una Carta que le permitiera la libre colonización de Palestina— había chocado con la obstinada oposición del Imperio Turco. Así los Sultanes otomanos mostraron su decisivo rechazo a las gestiones de los sionistas en favor de la inmigración de colonos judíos a Palestina.

Fueron, sin embargo, las nuevas circunstancias creadas durante la Primera Guerra Mundial las que hicieron posible que el sionismo alcanzara por fin gran parte de sus objetivos: la derrota y el hundimiento del Imperio Otomano, la ocupación de Palestina por los británicos, que se encargaron al término del conflicto de su administración como Mandato, y el acuerdo del gobierno británico con sus aliados en el plano internacional que permitió a Gran Bretaña definir su postura hacia el sionismo en un sentido favorable a sus deseos de crear un hogar nacional judío en Palestina: éste es el significado y valor de la Declaración Balfour de noviembre de 1917.

Lo grave y contradictorio de este compromiso es que chocaba frontalmente con las promesas hechas casi de forma paralela al nacionalismo árabe y con las esperanzas de amplios sectores del pueblo árabe que consideraban Palestina como territorio propio que habría de integrar la futura gran nación árabe, unida e independiente. De esta forma, nacionalismo árabe y nacionalismo sionista estaban destinados a enfrentarse en Palestina que, por el momento, quedaba bajo control y administración británicos como Mandato.

En el proceso de elaboración de la Declaración Balfour pueden señalarse los siguientes factores: dos figuras políticas que representan, entre otras, a las fuerzas actuantes, las negociaciones y, por último, la propia Declaración.

a) Las personalidades y las fuerzas actuantes son Ch. Weizmann, de la Comisión Sionista de Londres, en nombre del sionismo, y A. Balfour, que representa al gobierno británico y a los intereses y las razones de Gran Bretaña.

— Chaim Weizmann, de acuerdo con los datos que da J. P. Alem, nació en 1874 en Bielorrusia, en el seno de una familia burguesa; realizó estudios de Ciencias, concretamente Química, tanto en Alemania como en Suiza, donde se doctoró, llegando a ser profesor en las Universidades de Ginebra y de Manchester tras emigrar a Inglaterra en 1901. Sus inquietudes sionistas comenzaron a manifestarse en su juventud, se incrementaron durante sus estudios en Berna, culminando durante su estancia en Inglaterra; había asistido a todos los Congresos sionistas desde 1898, y destacó desde el sexto Congreso en 1903, cuando se opuso decididamente a Herzl ante su propuesta sobre la colonización judía de Uganda. En Inglaterra, Weizmann, dotado además de una personalidad poderosa y convincente, se dedicó con intensidad a una doble tarea: la carrera científica en la que investigó sobre la síntesis de la acetona, lo que le permitió colaborar con el gobierno británico en su esfuerzo de guerra, y las actividades en la Comisión Sionista de Londres, asociado con Sokolov, secretario general de la Organización Sionista, en las que fue el principal artífice de la Declaración Balfour, tras una larga serie de conversaciones y negociaciones. En 1920 fue elegido presidente de la Organización Sionista Mundial, hasta 1931; en 1934 fundó en Palestina un Instituto de investigación científica, al que se consagró, hasta que en 1949 fue elegido primer presidente del recién creado Estado de Israel. Murió en 1952.

— A. J. Balfour era escocés y vivió entre 1848 y 1930, iniciando desde joven, por tradición familiar, una brillante carrera política dentro del Partido Conservador, llegando a ser primer ministro de 1902 a 1905. En 1916 fue nombrado secretario del Foreign Office en el gobierno de Lloyd George, encargándose de este asunto, cuya declaración ha quedado unida a su nombre.

b) Las razones de las fuerzas actuantes y las negociaciones que llevaron a la formulación de la Declaración son:

— Para la Comisión Sionista de Londres a la que pertenecían Weizmann y Sokolov —éste como representante del sionismo— la coyuntura de la Primera Guerra Mundial fue una ocasión propicia para sus intereses, tanto por la tradicional buena acogida prestada por Gran Bretaña hacia el sionismo como por el poder de la potencia británica, y también ante su necesidad de contar con ayudas y colaboraciones en ese momento, así como por las buenas relaciones personales existentes entre los miembros de la Comisión, en especial entre Weizmann y el gobierno británico. Gran Bretaña, por su parte, pretendía asegurar la frontera NE. de Egipto y controlar la ruta hacia la India mediante el bastión de Palestina, que si bien en aquel preciso momento aún no había sido ocupada por los británicos, aspiraban a hacerlo en rivalidad con otras fuerzas internacionales y dentro de las expectativas de su política árabe y hacia el Próximo Oriente. En este contexto, los judíos podían colaborar y apoyar la idea y la realidad de ese «bastión palestino», al mismo tiempo que se ganaban al sionismo en favor de la causa aliada.

— En el doble marco, por un lado, de la guerra mundial —y por ello de la agitada situación internacional— y por otro de las especiales razones de cada una de las fuerzas implicadas, las negociaciones formales entre el gobierno británico y la Comisión Sionista de Londres, que se habían iniciado algún tiempo antes, llevaron a la Declaración al irse intensificando durante todo el año 1917: en julio Balfour recibió a lord Rothschild y a Weizmann y les invitó a que le propusieran un texto de declaración que pudiera someter a su gobierno, como indica J. P. Alem, poniéndose desde ese momento los sionistas de Londres a preparar un proyecto y llegando así a su fase final la negociación sionista. Una semana después, Rothschild presentó el proyecto que fue resultado de tres versiones sucesivas: la primera elaborada por H. Sacher, la segunda por Sokolov y la tercera por Milner. El proyecto fue sometido al gobierno de guerra, presidido por Lloyd George, en septiembre, y se hicieron consultas al gobierno norteamericano, al mismo tiempo que Weizmann activaba las gestiones ante el primer ministro británico. En octubre fue de nuevo presentado al gobierno en su redacción definitiva: Lloyd George y Balfour, de acuerdo con los sionistas Hertz, Weizmann, Sokolov y Rothschild consiguieron que el gobierno de guerra lo aprobara a finales de octubre sin oposición. La Declaración quedaba así dispuesta para su inmediata publicación.

c) El 2 de noviembre de 1917 el ministro Balfour, en nombre del gobierno británico, dirigió una carta a lord Rothschild, que constituye la Declaración. Al mismo tiempo, escribe J. P. Alem, el ejército británico iniciaba una ofensiva general en Palestina, De esta manera, Gran Bretaña hacía saber a los judíos de todo el mundo, contando con la aprobación y la adhesión de los aliados, como Francia y EE. UU., que las promesas de los políticos estaban apoyadas por la fuerza de las armas. Y ambas se orientaban en favor de la creación del Estado de Israel.

El texto de la Declaración Balfour es el siguiente:

«Foreign Office

2 de noviembre de 1917

Estimado lord Rothschild:

Tengo gran placer en enviarle, en nombre del gobierno de Su Majestad, la siguiente declaración de simpatía con las aspiraciones sionistas judías, que ha sido sometida al gabinete y aprobada por él.

El gobierno de Su Majestad considera favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, y se esforzará todo lo que sea posible para facilitar la consecución de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatuto político de que gozan los judíos en cualquier otro país.

Le agradecería que pusiera esta comunicación en conocimiento de la Federación Sionista.

Sinceramente suyo,

Arthur James Balfour».

Pero como se ha indicado, y como señala Alí Merad, esta Declaración prejuzgaba unilateralmente el futuro estatuto de Palestina y estaba en contradicción con los compromisos morales y diplomáticos adquiridos por Gran Bretaña con los árabes, especialmente en la persona del rey Hussein, y que se manifestó con toda su crudeza al término de la Primera Guerra Mundial. Su revelación en 1919 provocó la indignación de los árabes, dando así inicio a una nueva y dramática fase en la historia del Próximo Oriente.

El final del Imperio Otomano: revolución y república turcas

El final de la Primera Guerra Mundial marcó el derrumbamiento del orden antiguo en el mundo islámico, según indica Alí Merad. Una de sus consecuencias más espectaculares fue la derrota y la liquidación del Imperio Otomano como realidad política, provocando la desaparición del Califato, la única institución que simbolizaba la unidad político-religiosa de la comunidad islámica.

La derrota del Imperio Turco

El tratado de alianza militar entre Alemania y Turquía, dirigido especialmente contra Rusia, fue concluido el 30 de julio de 1914 y firmado el 2 de agosto siguiente. En consecuencia, el 2 de noviembre el Imperio Turco, como aliado de Alemania, entró en guerra oficialmente contra Rusia, y también contra las potencias europeas occidentales. Turquía, en unas circunstancias difíciles tanto internas como externas, se lanza a un costoso esfuerzo de guerra, como ha señalado J. P. Derriennic, que agota y consume al país.

Entre 1917 y 1918, atacado en todos los frentes por la coalición europea, hostigado en el interior por las minorías, por los nacionalistas árabes y los partidarios de la familia hachemita, el Imperio se va hundiendo en una profunda crisis. Las ofensivas aliadas lo van a llevar al límite de su resistencia. Por un lado, las tropas inglesas con base en Egipto lanzaron en octubre de 1917 una ofensiva sobre Palestina que llevó a la toma de Jerusalén en diciembre. Una segunda ofensiva en Palestina, lanzada en septiembre de 1918, hizo que las fuerzas anglo-árabes ocuparan Damasco, provocando el hundimiento del ejército turco en toda la región.

Al mismo tiempo, Bulgaria, invadida por las tropas de la Entente actuando desde Salónica, capituló en septiembre de 1918, lo que hizo temer una amenaza directa sobre la capital del Sultanato. Ante este doble peligro el gobierno turco pidió el armisticio, que fue firmado con los ingleses en Mudros el 30 de octubre del mismo año.

El armisticio de Mudros, según P. Dumont, impuso unas condiciones muy duras y en principio no prejuzgaba el arreglo definitivo de la cuestión turca. Este acuerdo ordenaba la desmovilización y el desarme inmediatos de todo el ejército, la capitulación de las guarniciones turcas que se encontraban en los territorios árabes del Imperio: Siria, Mesopotamia y Tripolitania, la evacuación de los territorios ocupados por los turcos en Persia y en Transcaucasia, y la ocupación por los aliados de las fortificaciones de los Dardanelos y del Bósforo. El destino del Imperio Turco quedaba desde entonces en manos de los aliados vencedores, siendo objeto de regulaciones y proyectos de reparto, en negociaciones largas y difíciles, desde la Conferencia de paz en París en 1919 a las de Londres y San Remo en 1920.

Las negociaciones entre los aliados para acordar el desmembramiento del Imperio Turco se habían iniciado desde el mismo comienzo de la guerra, elaborándose varios proyectos. Y al terminar el conflicto los aliados invadieron y ocuparon Turquía, mientras Grecia invadió Esmirna para hacer valer sus propias reivindicaciones.

En mayo de 1920, por fin, los aliados presentaron al gobierno del Sultán el texto del tratado de paz que se firmó en agosto en Sèvres y que imponía duras condiciones al Imperio Turco, que se vio obligado a ceder gran parte de sus territorios: Tracia Oriental y Esmima a Grecia; el Dodecaneso a Italia; Armenia y Kurdistán accedían a la autonomía; y los países árabes de Siria, Irak, Líbano, Palestina y Transjordania se transformaban en Mandatos bajo tutela occidental franco-británica, mientras que el control de los Estrechos, Bósforo y Dardanelos, pasaba a una Comisión internacional. Además, el ejército quedaba reducido a 50 000 hombres, sin aviación ni marina, y la deuda otomana era confirmada.

Con este tratado de paz, Turquía, más pobre y más débil que sus aliados en el conflicto, fue tratada mucho más severamente que ellos por los vencedores, y el rigor de sus condiciones, unido a otros factores internos, animó el movimiento nacionalista y revolucionario dirigido por Mustafá Kemal Ataturk contra el derrotado y decadente Sultanato.

Revolución y República turcas

En 1919 Turquía se encontraba en una situación crítica, nacida de la derrota en la Gran Guerra, con un Sultanato débil y desprestigiado, un gobierno ineficaz, un país ocupado y una sociedad desgarrada. Pero en el seno de esta hundida sociedad quedaban algunos sectores que mantenían sus fuerzas y sus recursos en una actitud de resistencia ante el hundimiento del país y que estaban dispuestos a movilizarse en favor de la recuperación y la salvación nacionales. Esta renovadora situación se daba en Anatolia, donde el ejército del Este, mandado por Kárabekir, conservaba un mínimo de coherencia y de capacidad de combate. En los pueblos y ciudades de esta región se van formando «Comités de defensa de los derechos» que agrupaban a oficiales y funcionarios.

En mayo el gobierno del Sultán nombró al general Mustafá Kemal inspector general del ejército en Anatolia, entrando en contacto con Kárabekir y otros jefes y oficiales que pronto se unieron a Kemal en su acción a favor de la causa nacional. Como escribe P. Dumont, en la época de su llegada a Anatolia, el movimiento de resistencia nacional estaba a la búsqueda de un jefe prestigioso, y M. Kemal reunía las condiciones ideológicas y de acción para serlo, dedicándose a la tarea de coordinar los Comités. Llamado en junio a Estambul, Kemal desobedeció la orden y decidió permanecer en Anatolia.

En junio de 1919, en una circular-manifiesto escrita en Amasya y dirigida a todas las organizaciones patrióticas de Turquía, Kemal proclamó que la nación estaba en peligro, denunció la incapacidad del gobierno de Estambul y anunció la convocatoria de un Congreso nacional en Sivas encargado de encontrar un remedio a los males que sufría el país, lo que suponía la ruptura con el Sultanato.

En julio se celebró un Congreso nacionalista de carácter regional en Erzurum que reunió a los Comités de Anatolia Oriental, del que fue elegido presidente Kemal, y que adoptó un Pacto nacional que definía los objetivos del movimiento y las reivindicaciones turcas. En septiembre se reunió un Congreso nacional en Sivas, que confirmó el Pacto nacional acordado en Erzurum, y nombró a M. Kemal presidente del movimiento, con lo que aparecía ya con la autoridad de principal dirigente del mismo.

Desde septiembre de 1919 casi toda la Turquía asiática quedó fuera de la autoridad del Sultanato de Estambul, y el movimiento nacionalista de K. Ataturk se enfrentó directamente al gobierno imperial, que fue cesado por el Sultán en un intento de conciliación con los nacionalistas. En noviembre de 1919 tienen lugar elecciones generales, de las que sale la última Cámara de Diputados autónoma; ésta se reunió en enero de 1920, teniendo la mayoría los nacionalistas, que hicieron adoptar el Pacto nacional. Los aliados occidentales desconfiaban de los nacionalistas, y los británicos, claramente opuestos a ellos, declararon en marzo a Estambul bajo el régimen de ocupación militar, deteniendo a nacionalistas miembros del Parlamento. Cediendo a las presiones occidentales, el Sultán disolvió el Parlamento en abril y lanzó, en su calidad de jefe religioso, una llamada a la lucha armada contra los nacionalistas, declarados rebeldes a la autoridad del Califa, según indica J. P. Derriennic.

Los miembros nacionalistas del Parlamento pasaron entonces a Anatolia y se reunieron en Ankara, donde establecieron en abril, bajo la presidencia de K. Ataturk, la Gran Asamblea Nacional, que constituyó desde este momento la autoridad suprema y la base jurídica de legitimidad del movimiento nacionalista al promulgar las primeras leyes y formar un gobierno revolucionario, presidido también por M. Kemal, que rompió las relaciones oficiales con el Sultanato. La ruptura entre Estambul y Ankara, con lo que cada una de ellas representa, es ya total. En mayo de 1920 las llamadas a la guerra religiosa lanzadas por Estambul, y las dadas en sentido contrario por Ankara, extienden por el país una situación de guerra civil generalizada. A esta guerra civil de motivación político-religiosa, se unieron guerras étnicas, como con los armenios en 1920-1921 y los griegos en 1920-1922, principalmente.

Los nacionalistas turcos se van a ver favorecidos ahora en su expansión y crecimiento por dos factores, que señala J. P. Derriennic: en primer lugar, porque son mayoritarios entre los militares, los funcionarios y las élites urbanas, lo que les da una superioridad en su organización; y en segundo, porque al hacerse públicas las cláusulas del tratado de Sèvres en junio, que el Sultán se vio obligado a aceptar, la indignación que provocan anima la resistencia nacionalista.

En esta coyuntura de guerra generalizada una serie de acuerdos diplomáticos alcanzados por los nacionalistas van estabilizando la situación y dándoles un conjunto de ventajas políticas: en marzo de 1921 se firmó un tratado con la Rusia soviética que arreglaba la cuestión de Armenia; en octubre del mismo año se firmó un acuerdo con Francia. Y en febrero de 1921 se había reunido una Conferencia en Londres entre los representantes de las potencias aliadas, así como de los gobiernos griego y turco, como indica P. Dumont, «para discutir el arreglo de la cuestión de Oriente», precisando que la delegación turca debía estar integrada por representantes tanto del gobierno de Estambul como de los nacionalistas, que sin embargo no llegó a un acuerdo.

A lo largo de 1922 los nacionalistas turcos pasaron a la ofensiva militar y obtuvieron claras ventajas políticas: en septiembre derrotaron a los griegos, que tuvieron que abandonar Esmima; en octubre firmaron el armisticio de Mudanya con los aliados. Y pocos días después los nacionalistas entraron en Estambul, con lo que la guerra civil llegó a su fin. En noviembre M. Kemal obtuvo de la Asamblea la proclamación de abolición del Sultanato, con lo que el Sultán Mehmed VI, el último soberano otomano, se vio forzado a abandonar el país, mientras que su primo Abdulmecid fue designado para sucederle en la función puramente religiosa de Califa.

A fines de noviembre de 1922 se reunió la Conferencia de Lausana, prevista en el armisticio de Mudanya, entre los aliados y el nuevo gobierno turco con el fin de revisar el anterior tratado de Sèvres, y que se prolongó hasta julio de 1924, cuando se firmó un nuevo tratado, cuyo contenido se encontraba muy próximo al Pacto nacional adoptado en 1919 por el Congreso de Erzurum. Por este nuevo acuerdo se llega a una convención entre Grecia y Turquía, y los territorios de Tracia Oriental, Esmima, Armenia y Kurdistán son restituidos a Turquía, con lo que en Europa las fronteras turcas son prácticamente idénticas a las de 1914; una convención establecida al mismo tiempo regulaba la cuestión del control de los Estrechos, que no fue recuperado por Turquía hasta la firma del acuerdo internacional de Montreux en 1936. Por otro lado, no se impuso a Turquía ninguna limitación de sus ejércitos ni ninguna reparación, y la deuda otomana quedó notablemente reducida. Este tratado estipulaba una nueva situación política, y es muy diferente de los que fueron impuestos por los aliados vencedores a los países vencidos en la Primera Guerra Mundial.

La Gran Asamblea Nacional de 1920 fue disuelta en abril de 1923, siendo elegida en agosto una nueva Asamblea que en octubre proclamó la República en Ankara, siendo elegido presidente M. Kemal; pocos días antes el ejército turco entró en Estambul, evacuado por los aliados. Por último, en marzo de 1924 la Asamblea acordó la abolición del Califato, último residuo del antiguo régimen. En opinión de Alí Merad, este acto es el más radicalmente revolucionario jamás registrado en la historia política del mundo musulmán.

Desde este momento, la historia de la nueva Turquía republicana va a seguir un proceso claramente diferenciado de la historia de sus vecinos árabes.

La división árabe: el establecimiento del sistema de Mandatos

Al término de la Gran Guerra, las potencias aliadas vencedoras que ocupaban la región tras la derrota y retirada de Turquía no cumplieron las promesas hechas a los árabes, en favor de su independencia y unidad, con el fin de obtener en su momento la colaboración contra los turcos.

Las diferencias entre los aliados y los árabes

Derrotados y expulsados los turcos de la región se produjo en ésta el choque entre dos grupos de fuerzas:

— por un lado, el del nacionalismo árabe, partidario de la independencia inmediata: en 1919 el Partido de la Independencia Árabe, fundado al final del conflicto por la organización Al-Fatat, reunió en Damasco un Congreso Nacional Sirio, y en 1920 proclamó la independencia del país y su unidad que comprendía los territorios de Siria, Líbano y Palestina, como monarquía constitucional, con Feysal, hijo de Hussein, como rey; Irak, por su parte, se proclamó igualmente reino, con Abdullah como soberano;

— por otro lado, Gran Bretaña y Francia, en la línea de los tratados Sykes-Picot, llegaron a un acuerdo final tras las Conferencias de Londres y San Remo en 1920, para el definitivo reparto de zonas de influencia en la región y el establecimiento de los Mandatos; situación que fue recogida por el tratado de Sèvres entre Turquía y los aliados en agosto de 1920, y asumida por la Sociedad de Naciones.

Estas dos fuerzas se enfrentaron entre sí, en efecto, tras la eliminación de los turcos. En este sentido indica Alí Merad que Feysal fue considerado por algunos sectores árabes como un libertador, logrando acomodarse a las tesis nacionalistas y hacerse proclamar rey por el Congreso sirio en marzo de 1920. El poder de Feysal implicaba la plena soberanía árabe sobre Siria, Líbano, Palestina y Transjordania, lo que era incompatible con los objetivos anglo-franceses en la región.

Así, tras la capitulación de Turquía en octubre de 1918, franceses e ingleses buscaron consolidar sus respectivas posiciones en Siria y Palestina. Confirmando las grandes líneas de los acuerdos Sykes-Picot, la Conferencia de San Remo confió a Gran Bretaña un Mandato sobre Palestina y Mesopotamia, y a Francia uno sobre Siria. El Mandato francés debía ocasionar inmediatamente la desposesión de Feysal. Tras una serie de transacciones infructuosas Feysal terminó por ceder al ultimátum del alto comisionado francés. Los franceses ocuparon Damasco en julio, y Feysal tuvo que abandonar el país; su fracaso fue sentido por los árabes como una profunda humillación. Los que habían abrigado la esperanza de acceder a la independencia por mediación de Feysal y de los ingleses se encontraron enfrentados ante la dura realidad de un poder extranjero resuelto a eliminar por la fuerza todo intento de resistencia política o militar.

Incluso antes del establecimiento definitivo de los Mandatos, los árabes habían albergado una última esperanza ante la visita de la Comisión King-Crane, como destaca Alí Merad. Enviada desde París por el presidente Wilson para recoger los votos de las poblaciones en Siria, Mesopotamia y Palestina antes de que fuera decidido su destino en la Conferencia de la paz, esta Comisión hizo una encuesta durante seis semanas, entre mayo y julio de 1919. En sus conclusiones, C. King y Ch. Crane mostraron la oposición unánime de los árabes a la inmigración judía y a los proyectos de tutela europea. Pero después del regreso de Wilson a EE. UU., a mediados de septiembre, la Conferencia de la paz dio carpetazo al informe King-Crane, ocultando con ello los deseos árabes que ese informe reflejaba.

En definitiva, entre estas dos fuerzas se mostró más poderosa, obviamente, la de los aliados, que se impuso sobre la del nacionalismo árabe, y el resultado fue la división de los árabes, que quedaron organizados en diferentes Estados bajo la tutela europea y que constituyen el embrión de las modernas naciones árabes.

El establecimiento de los Mandatos

Resultado de toda esta complicada situación, de las negociaciones y de los acuerdos y del predominio de los intereses aliados, fue el establecimiento del sistema de Mandatos.

El Mandato fue instituido y regulado por el artículo 22 del tratado de Versalles en su parte I, que corresponde al Pacto de la Sociedad de Naciones, votado en febrero de 1919. Se aplicó a «las colonias y territorios que a consecuencia de la guerra hayan dejado de estar bajo la soberanía de los Estados que los gobernaban anteriormente y que están habitados por pueblos aún no capacitados para dirigirse por sí mismos en las condiciones particularmente difíciles del mundo moderno»; y la naturaleza y el carácter del Mandato difiere según las características del territorio sobre el que se establezca, debiendo tenerse en cuenta «el grado de desenvolvimiento del pueblo, la situación geográfica del territorio, sus condiciones económicas y demás circunstancias análogas». La tutela de estos pueblos dependientes, y por tanto el encargo de administrar el Mandato, fue confiado «a las naciones más adelantadas que por razón de sus recursos, de su experiencia o de su posición geográfica se hallen en mejores condiciones de asumir esa responsabilidad y consientan en aceptarla. Estas naciones ejercerán la tutela en calidad de mandatarios y en nombre de la Sociedad».

Tras el Tratado de Versalles, un año más tarde, en mayo de 1920, la Conferencia de San Remo legalizó los arreglos y repartos territoriales, previamente acordados entre Francia y Gran Bretaña, en detrimento de los árabes. Y por el tratado de Sèvres, de agosto del mismo año, Turquía perdía los países árabes sobre los que la Sociedad de Naciones establecía los Mandatos ya acordados por los aliados.

Estos Mandatos, llamados «A» u «orientales», fueron;

— Siria quedó como Mandato francés;

— Líbano, separado de la Gran Siria, también fue Mandato francés;

— Irak, organizado como monarquía con Feysal de soberano, fue Mandato británico;

— Palestina fue desgajada de la Gran Siria y mantenida como Mandato británico, en confirmación de los compromisos de la Declaración Balfour; y

— Transjordania fue a su vez separada artificialmente y organizada como Mandato británico.

Como señala Alí Merad, con excepción de los medios cristianos favorables a la presencia francesa en Siria y Líbano, y de los medios sionistas, que esperaban extender su presencia en Palestina, la mayoría de los árabes manifestaron su total oposición al sistema de Mandatos. Estos árabes constataron, según enumera el citado autor, que:

— no habían sido liberados de la tutela otomana más que para ser sometidos a una nueva tutela extranjera franco-británica;

— ninguna de las promesas hechas a los árabes había sido realmente cumplida;

— el sistema de Mandatos era de hecho sinónimo de régimen de colonialismo; y

— estaba presente la amenaza que suponía el compromiso británico con los sionistas.

Así, de la nación árabe proyectada, independiente y unida se había pasado a la realidad de la configuración de diversas naciones árabes separadas y heterogéneas, cuando no recelosas entre sí. Como en el caso de la Península Arábiga, con el conflicto en los años de 1919 a 1932 entre el reino hachemita del Hedjaz y el Saudita del Nejd, que acabó con la victoria del Nejd, sometiendo bajo su poder a la mayoría de los pequeños reinos peninsulares; se expulsó a los hachemitas de la Península y consagró la unidad de toda Arabia, bajo la monarquía feudal de los sauditas, que proclamaron en 1932 la creación del reino unificado de Arabia Saudí. Quedaron fuera de esta unificación las regiones costeras del Sur y el Este donde se mantuvieron asilados algunos soberanos árabes menores, con poder regional, bajo la protección colonial británica. Entre 1919 y 1937 Yemen se organizó también como reino independiente. De esta manera quedó completado el mapa de las modernas naciones árabes.

La división del mundo árabe quedaba así consumada. Los árabes consideraron esta situación —según escribe M. Rodinson— como una traición a las promesas que se les habían hecho y por las cuales habían prestado su apoyo a los aliados, extendiéndose entre ellos un inmenso sentimiento de frustración y cólera que iba a evidenciarse en las encarnizadas luchas posteriores por la independencia y la unidad, y que ha marcado hasta nuestros días al nacionalismo árabe.

La desmembración árabe, en contraste con la unidad y la independencia prometidas, se debió, en definitiva, a varios factores que se impusieron en los años de la inmediata posguerra y que ha sintetizado J. P. Derriennic: la iniciativa procede de los franceses, que desean establecerse en Siria y Líbano, y de los sionistas que buscan hacerlo en Palestina; después ha colaborado Inglaterra con su aceptación de la división en lugar de intentar establecer su protectorado único sobre toda la nación árabe.

Y también se ha producido el consentimiento de los sectores y las familias dirigentes árabes que no se opusieron debidamente a esta política de disgregación y que, por el contrario, acabaron por aceptar y cooperar con ella: para los hachemitas la ayuda británica era más esencial en orden al mantenimiento de su poder que el apoyo popular, y la unidad del mundo árabe podía tomar la forma de una unión dinástica entre diversos Estados; los nacionalistas de Irak, Siria y Líbano aportaron de esta manera su contribución a esta interpretación de la causa árabe.

Al esbozarse el nacimiento de las nuevas naciones árabes, Irak, Siria, Líbano, y más tarde Transjordania, son concebidas como etapas de un proceso que ha de llevar a una futura confederación; pero en estas independencias dispersas arraigaron los nuevos nacionalismos particulares de cada Estado, unido a la presencia y los intereses de las potencias occidentales, perpetuando la desmembración. Este fracaso introdujo en el seno del nacionalismo árabe un rencor profundo hacia los europeos, considerados responsables de la división, y una gran desconfianza hacia los compromisos.

En definitiva, el nacionalismo árabe de carácter conservador y oligárquico, representado por las grandes familias tradicionales y aristocráticas árabes que estaban apoyadas y comprometidas con Occidente, se impuso sobre el nacionalismo árabe de tipo popular, representado por los grupos y organizaciones políticas e intelectuales de tendencia liberal, configurando así nuevas naciones de talante reaccionario y prooccidental; pero quedaba abierto, en el marco de estas nuevas naciones el proceso de lucha por una auténtica independencia y por la revolución, entre este nacionalismo popular, en búsqueda de la unidad y la identidad histórica perdidas, y los regímenes oligárquicos y neocolonialistas, lucha que ha tomado desde entonces diversas formas y manifestaciones, y que se ha prolongado en el seno de todo el mundo árabe hasta nuestros días.