VI.

Pazientare

Saggezza popolare

Ci siamo. Tutte le preoccupazioni sono alle spalle. Se abbiamo sbagliato qualcosa, ormai è inutile pensarci, perché molto presto dovremo fare i conti con le possibili conseguenze negative; se invece tutto è andato come doveva – dal viaggio alla corsetta di rifinitura, dalla cena della vigilia all’ultima notte di riposo, e poi la colazione, il trasferimento, la mezz’ora di attesa nella nostra «gabbia» – meglio così. Ora sta a noi, e a noi soltanto, raccogliere i frutti della buona semina.

Superiamo il cartello con il numero uno, grande e grosso e solitario, e ci viene da sorridere. Ne mancano solo quarantuno virgola qualcosa, in fondo... Uno sguardo al cronometro, che ci può dire tre cose: abbiamo perso tempo rispetto al nostro ritmo-gara; oppure, magicamente, lo abbiamo perfettamente centrato; oppure stiamo andando più forte del previsto e del necessario. Nel primo caso non ha alcuna importanza. Bisogna solo mandare a memoria il tempo del passaggio e ripetere il controllo mille metri più avanti. Nel secondo, dopo un attimo di comprensibile autocompiacimento, bisogna invece fare attenzione: non è naturale avere azzeccato il passo giusto nonostante il caos della partenza, a meno di non essere riusciti a prendere il via in primissima fila. Nel terzo è meglio fare molta attenzione: qualche secondo sotto la velocità di crociera può essere giustificabile con la concitazione delle fasi iniziali della gara, ma ora dobbiamo proseguire con tranquillità e pazienza, evitare di persistere nell’errore. Concentrarsi e non esagerare.

Al cartello con il numero due non ci sono più scuse. Per nessuno, né per chi parte in testa né per chi parte in fondo. Tra i mille e i duemila metri, forse con la sola eccezione di mega-eventi come New York, è sempre possibile correre come si vuole e si deve correre. Il verdetto cronometrico del secondo chilometro va quindi preso estremamente sul serio. Se si è troppo lenti, è necessario capire perché; se si è ancora troppo veloci, è ancora più importante tirare il freno. Stiamo commettendo l’errore più grave, forse il solo errore che, una volta iniziata la gara, possa portare un atleta ben allenato a mancare clamorosamente il proprio obiettivo.

Io ancora mi innervosisco quando sento qualche podista sostenere – con l’aria di chi la sa lunga, e parla per esperienza vissuta – che «è meglio mettere fieno in cascina», ovvero accumulare un certo vantaggio nella prima parte della gara, «tanto poi nel finale si perde qualcosa». Sembra un esempio di saggezza popolare applicato alla maratona; in realtà è una delle affermazioni più sciocche e infondate che si possano ascoltare riguardo al modo di correre una gara di resistenza. È anche quella che gli inglesi chiamano una self-fulfilling prophecy, ovvero un pronostico che si autoavvera: perché non c’è alcun dubbio, se partirete più forte del ritmo previsto, allora certamente perderete minuti nella parte finale. Anzi: ne perderete molti di più di quelli che avete guadagnato nella prima metà della gara.

Il motivo è abbastanza semplice: tenere un’andatura troppo vicina a quella della vostra velocità di soglia aerobica significa consumare la maggior parte del glicogeno muscolare nei primi 30 chilometri di gara; quindi, andare incontro a un esaurimento totale della fonte di energia «nobile» proprio nella fase della gara in cui per altri motivi (fisici: stanchezza muscolare, con un numero sempre maggiore di fibre «fuori uso»30; tecnici: peggioramento dell’efficienza del gesto atletico; psicologici: difficoltà nel sostenere le sollecitazioni richieste dallo sforzo prolungato) se ne avrebbe ancora disperato bisogno. Chi cerca di «mettere fieno in cascina», in altre parole, si regala senza saperlo la certezza di andare a sbattere contro il famoso «muro» che, secondo molti podisti, sarebbe inevitabile incontrare nell’ultimo quarto di gara. Perché fanno la sola cosa da evitare a tutti i costi: spendono troppo glicogeno per ogni singolo chilometro percorso.

Nonostante tutto, e nonostante un’infinità di testimonianze in tal senso, moltissime persone rimangono convinte del fatto che, per un non professionista, sia virtualmente impossibile mantenere la stessa andatura per tutta la gara, per non parlare poi del negative split, ovvero dell’«impresa» di correre la seconda metà in leggera progressione. La condizione necessaria, è ovvio, è una corretta valutazione delle possibilità di ogni singolo atleta, da affidare, come si è ricordato a suo luogo, al proprio allenatore se si ha la fortuna di averne uno, o al test di Yasso, al confronto con il tempo ottenuto nella più recente mezza maratona, alla valutazione complessiva dei ritmi tenuti nelle più importanti sedute di allenamento delle ultime settimane. Una volta stabilita l’andatura adatta, un runner esperto potrà senz’altro partire a quel passo, con variazioni minime; per un podista alle prime armi sarà consigliabile invece mantenere un prudente margine di errore di qualche secondo al chilometro. Tutti, poi, faranno bene a non cambiare ritmo, perché ogni accelerazione costa molto cara in termini di dispendio energetico (questo è il motivo per cui le maratone il cui percorso preveda tratti di salita sono le più insidiose: affrontare un dislivello anche di poche decine di metri costringe a spendere più glicogeno, soprattutto se non si è in grado di adattare immediatamente lo sforzo e l’azione di corsa alla pendenza in modo da limitare al massimo i danni).

Non è facile raggiungere in breve tempo e poi mantenere la velocità desiderata. Una simile capacità è però fondamentale per un buon maratoneta: il consiglio è svilupparla giorno dopo giorno e allenamento dopo allenamento, verificando su un percorso misurato se e quanto le nostre sensazioni corrispondano al vero. Nell’arco di qualche anno – non bisogna avere fretta, nemmeno in questo – si scoprirà, con poche eccezioni, di riuscire a valutare con sorprendente precisione la propria andatura: se un podista esperto vi dirà che sta correndo a quattro minuti al chilometro, difficilmente starà andando più forte di 3’55” o più lento di 4’05”, con buona pace della strumentazione elettronica recente, che tiene compagnia ma di cui molto spesso si potrebbe fare a meno.

Ascoltatevi sempre. In tutte le situazioni: nei giorni in cui siete affaticati, imparate a sentire quanto vi costa mantenere la solita andatura dell’allenamento lungo e lento; nelle sessioni di ripetute, imparate a misurare lo sforzo necessario a raggiungere la velocità di soglia aerobica e superarla della percentuale richiesta dalla tabella. Memorizzate quelle sensazioni, perché si ripeteranno anno dopo anno, anche se il vostro livello di efficienza non potrà essere sempre lo stesso. Ma soprattutto, nelle ultime settimane prima della maratona – quando sarete ormai vicini allo stato di forma ottimale – imprimetevi nella mente, e più ancora in quella misteriosa «memoria del corpo» che ogni atleta sviluppa senza accorgersene, cosa provate mentre correte al ritmo di gara in condizioni normali. Fate diventare quel livello di sforzo la vostra condizione ideale, armonica, quasi «ipnotica»: interiorizzate l’equilibrio che si deve stabilire tra respirazione, frequenza e ampiezza delle falcate, trasformatelo in una sorta di musica interiore, e siate pronti a farla suonare di nuovo quando ne avrete più bisogno, nei primi chilometri della gara preparata per tre mesi, da cui giustamente vi aspettate tanto.

Non sarà facile. «La mente è la tua arma migliore», dicevano i samurai giapponesi per mettere in guardia i compagni che si affidavano troppo all’acciaio della spada. È vero anche nello sport, soprattutto nelle gare di resistenza; ma la mente può trasformarsi in un nemico insidioso non soltanto negli ultimi chilometri, quando farà di tutto per eliminare la causa del dolore fisico, ma anche nei primi, quando non riconoscerà la situazione in cui vi trovate – la settimana appena trascorsa dovrebbe avervi messo in condizioni generali migliori di quelle che avete sopportato per tre mesi – e tenderà quindi a sottovalutare lo sforzo che state affrontando. Sarà proprio la vostra mente a confondervi, a non farvi sentire nel modo giusto la musica che dovreste sentire, a suggerirvi di aumentare i giri perché il ritmo le sembra troppo blando, prudente, rinunciatario. Ha i suoi motivi: quando avete memorizzato il passo da tenere per la maratona eravate di sicuro meno riposati, meno carichi di energia, e soprattutto meno eccitati dagli stimoli esterni della gara. È inevitabile; ma è una trappola, in cui si rischia di cadere anche con molti anni di esperienza sulle spalle.

A Reggio Emilia, nel 2011, dovevamo partire a un’andatura di quattro minuti al chilometro; Fabiano contava su di me, perché di solito sono regolarissimo e merito la fiducia di chi mi corre accanto. Nessun problema al colpo di pistola: dopo poche decine di metri la strada era sgombra e noi liberi di impostare il ritmo giusto. Mi sono concentrato e non ho guardato l’orologio. Dopo mille metri ho sentito Fabiano che diceva «tre e cinquantacinque, calma». Mi sono concentrato meglio e ho cercato di diminuire leggermente la velocità. Al secondo chilometro non è successo niente, sempre tre e cinquantacinque. L’ho rassicurato: «adesso rallento». Nessun problema, figurarsi. Terzo chilometro: tre e cinquantaquattro. Fabiano disse solo «Alüra?...», metà domanda e metà imprecazione in dialetto cremonese; io non so cosa gli risposi, forse niente, perché mi sembrava di andare a quattro e non c’era verso di cambiare. Cinque secondi al chilometro non sono uno scherzo: su una maratona intera vuol dire più di tre minuti di differenza. Forse ci eravamo sbagliati nel calcolare il ritmo-gara, altrimenti bisognava trovare il modo di rallentare subito. Oppure saremmo certamente andati incontro a guai seri.

Alüra ho fatto il possibile. Bisogna avere pazienza, che è la virtù dei forti, come dice la saggezza popolare. Quel giorno a Reggio Emilia ci aiutò una salitella e ne venimmo fuori abbastanza bene, ma non sempre succede.

Cattivi esempi

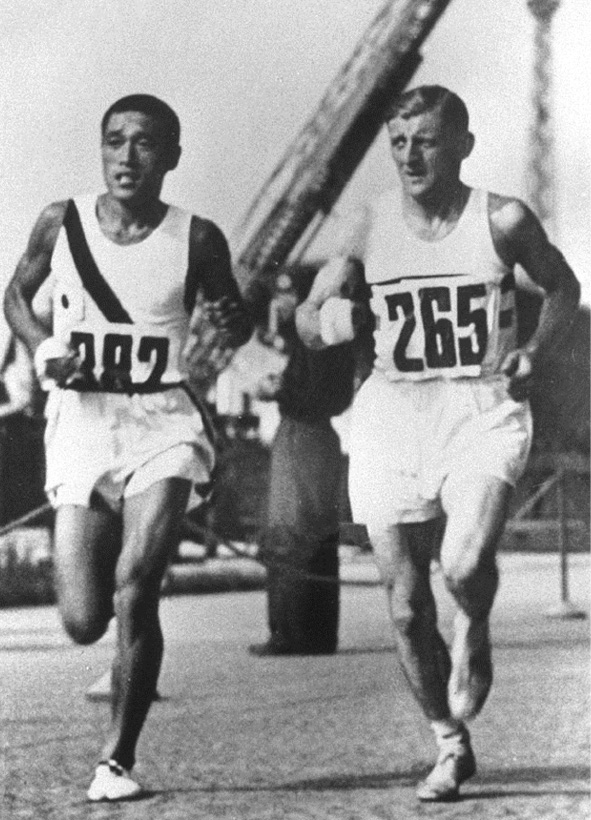

La storia della maratona è piena di grandi atleti, splendide imprese e cattivi esempi. La certezza che fosse possibile correre in negative split, ovvero più forte nella seconda metà della gara, è abbastanza antica: eppure anche grandi campioni hanno impostato la gara in maniera imprudente, spesso pagando molto caro il loro errore. Berlino, 9 agosto 1936, splendida giornata estiva, partenza alle tre del pomeriggio, cinquantasei concorrenti al via: Carlos Zabala, ventiquattrenne argentino campione olimpico in carica31, impone un ritmo forsennato, passando in meno di cinquanta minuti al posto di controllo del quindicesimo chilometro. Stava correndo a 3’19”, ovvero – se fosse stato in grado di mantenere quell’andatura fino all’arrivo – su un passo da due ore e venti minuti netti. Nessuno aveva mai corso una maratona olimpica in meno di due ore e mezzo. Impossibile: e infatti Zabala prima è costretto a rallentare, poi cade semisvenuto, si rialza, si accorge di essere stato superato da due avversari, il nipponico Son Kitei e il britannico Ernest Harper, li insegue con la forza della disperazione, ma al trentaduesimo chilometro abbandona la gara.

Quel giorno Carlos Zabala era il favorito e probabilmente il più forte, se soltanto avesse corso con discernimento, senza farsi accecare dalla presunzione e dal desiderio di essere il primo atleta a confermarsi campione olimpico di maratona. Uscito lui di scena, si giocarono la vittoria Son Kitei e Harper; il primo, che aveva stabilito la miglior prestazione mondiale nel novembre del 1935 correndo in 2h26’42” a Tokyo, «in una perfetta giornata di autunno, asciutta e frizzante»32, amministrò con attenzione le proprie energie, cedendo solo qualche secondo al chilometro nella seconda parte della gara, e chiuse in 2h29’19”. Il ritmo era stato condizionato dalla fuga di Zabala, che aveva costretto anche i suoi inseguitori a forzare troppo presto l’andatura e sprecare energie preziose: Son Kitei, che sapeva di poter correre sul passo di 3’30” al chilometro, aveva saputo comunque pazientare, lasciando che il campione argentino si sfiancasse in solitudine, passando alla mezza maratona ancora quasi un minuto alle sue spalle. Solo dal venticinquesimo chilometro, mentre Zabala crollava di schianto, Son Kitei aveva staccato a poco a poco Harper, entrando da solo nello stadio olimpico di Berlino salutato dalla folla, ma senza mostrare particolare gioia.

Perché il primatista del mondo stava conquistando l’oro nella gara più prestigiosa delle Olimpiadi indossando colori che odiava. Non si chiamava nemmeno Son Kitei, ma Sohn Kee-chung, ed era coreano: il suo paese era stato occupato e annesso dal Giappone nel 1910, e sopravviveva sfruttato come colonia e riserva di forza-lavoro a bassissimo costo. Sul podio il vincitore si mantenne gelidamente impassibile, senza alzare lo sguardo verso la bandiera nipponica che veniva issata sul pennone più alto; la sera non si presentò alla festa in suo onore, alla sede della delegazione giapponese. Sohn Kee-chung divenne un eroe nazionale dopo l’indipendenza, e nel 1948 portò la prima bandiera della Repubblica di Corea alla cerimonia d’apertura dei giochi di Londra; nel 1992, a Barcellona, fu ancora in grado di dare consigli e assistenza al compatriota Hwang Young-cho, che riuscì a ripetere la sua impresa, conquistando il secondo oro coreano nella maratona olimpica. Sohn aveva ottant’anni ed era in perfetta forma: in un’intervista disse che la maratona era adatta ai coreani perché sapevano soffrire, e soffrire ancora, e avere pazienza perché prima o poi la sofferenza sarebbe finita.

Non sapevo molto di lui, ma la sua protesta solitaria e silenziosa nello stadio di Berlino, nei giorni in cui l’umanità intera si avviava verso la seconda guerra mondiale, aveva sempre colpito la mia immaginazione. Nel giugno 2017, in una sala del Museo Nazionale di Seul, ho riconosciuto da lontano la sagoma dell’elmo di bronzo di un oplita greco. Impossibile non notarlo: era al centro, in una teca isolata, inconfondibile e straniero tra le armi e gli oggetti dell’Estremo Oriente. Mi sono avvicinato, sorpreso, e ho letto questa spiegazione, che traduco dall’inglese:

Elmo di bronzo – Grecia, VI secolo a.C. – Dono di Sohn Kee-chung. Uno dei più grandi atleti coreani di tutti i tempi, Sohn Kee-chung (1912-2002) divenne un eroe nazionale quando vinse la medaglia d’oro nella maratona ai Giochi Olimpici di Berlino del 1936. Nei coreani, che in quegli anni si trovavano sotto il repressivo dominio coloniale giapponese, l’evento suscitò rinnovate speranze di indipendenza. Gli venne anche assegnato in premio un elmo greco in bronzo, ma dovette attendere fino al 1986 prima di poterlo ricevere. Più tardi ne fece dono al Museo Nazionale di Corea.

Guerra, orgoglio nazionale, speranza, e l’oro nella corsa di maratona. L’elmo di un oplita che aveva combattuto contro i Persiani quasi due millenni e mezzo prima e la foto di Sohn che non riesce a sorridere, con la maglia nipponica e la fronte cinta dalla corona d’ulivo sacra alla pace e ai vincitori di Olimpia. Due ore ventinove minuti e quarantadue secondi di gloria per il suo paese sconfitto, asservito, che attendeva di rinascere.

Berlino, 9 agosto 1936: Sohn Kee-chung e Ernest Harper all’inseguimento di Carlos Zabala. © Paul Feam/Alamy Stock Photo.

Sohn Kee-chung ha lasciato scritto che «il corpo umano ha i suoi limiti. Quando sono stati raggiunti, sono il cuore e lo spirito a dover prendere il sopravvento»33. Vero: senza cuore, senza resistenza morale, nessuno può portare in fondo una maratona. Ma proprio lui aveva dimostrato che i limiti bisogna conoscerli, viverli, sfidarli senza mai perdere il senso della misura. A Carlos Zabala non bastò la forza di volontà, che a Berlino lo rese capace di rialzarsi dopo uno svenimento e inseguire gli avversari per altri 4 o 5 chilometri di agonia: se si sbaglia il ritmo nei primi 10 o 15 chilometri di gara il fallimento è assicurato.

La maratona olimpica del 1936 sembra lontanissima, un’immagine sbiadita dell’età eroica dell’atletica leggera. In realtà i campioni degli anni ’30 avevano cominciato ad allenarsi in maniera tutt’altro che improvvisata, e proprio quella gara rappresenta una svolta decisiva. Da quel giorno, infatti, divenne chiaro a tutti gli appassionati – tecnici, atleti, commentatori – come fossero destinati a prevalere i corridori capaci di distribuire lo sforzo in maniera uniforme, e non i romantici sconsiderati che aggredivano la maratona a ritmi insostenibili, accumulando vantaggio nella prima parte e cercando poi di difenderlo con la forza della disperazione negli ultimi 10 o 12 chilometri. Carlos Zabala aveva già corso in quel modo all’esordio sulla distanza, a Košice nel 1931, e gli era andata bene per mancanza di avversari del suo livello; non poteva riuscirgli contro un atleta del livello di Sohn Kee-chung, perfettamente in grado di chiudere una maratona sotto le due ore e mezzo anche in condizioni non ideali. La sofferenza e la delusione furono tali che il campione olimpico di Los Angeles, benché avesse solo ventiquattro anni, non gareggiò mai più.

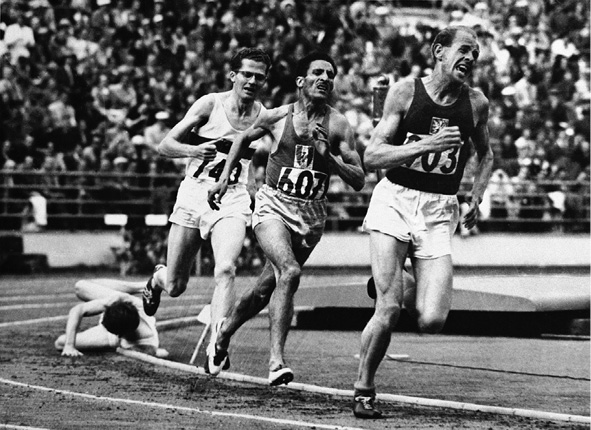

L’errore di Zabala è stato ripetuto in tempi più recenti, anche se in circostanze differenti. E con un antefatto leggendario. Giovedì 24 luglio 1952, stadio olimpico di Helsinki: alle 16.40 di un pomeriggio d’estate, di fronte a sessantaseimila spettatori che riempiono ogni spazio delle tribune, si corre la finale dei 5.000 metri. Emil Zátopek, che quattro giorni prima aveva vinto senza troppa fatica l’oro nella doppia distanza34, non è il favorito: solo nel 1912 il grande fondista finlandese Hannes Kolehmainen era riuscito a vincere le due gare nella stessa Olimpiade, ma erano altri tempi, quasi nessuno pensa che il cecoslovacco possa fare lo stesso. Il passaggio ai 3.000 in 8’30”4 è veloce ma non tanto da fare selezione. Prende la testa della corsa il belga Gaston Reiff, campione uscente, che strappa due o tre volte, ed è proprio Zátopek a ricucire il gruppo. A 600 metri dall’arrivo Reiff, scoraggiato dalla facilità con cui Zátopek ha rintuzzato i suoi attacchi, crolla e si ritira. Restano in tre a giocarsi la vittoria con Emil: l’inglese Christopher Chataway, il francese (di Algeria) Alain Mimoun, suo amico fraterno, e il tedesco Herbert Schade. Sono forti, determinati e soprattutto sono degli specialisti della distanza; ma Zátopek in quattro anni dalle ultime Olimpiadi ha accumulato, in allenamento, qualcosa come 40.000 giri di pista veloci, nelle sue impossibili sedute di interval training. Sa di poterne fare almeno un altro.

Alla campana Zátopek cambia passo e va in testa. Lo stadio ammutolisce: il campione dei 10.000 sembra poter smentire tutti, e forse sta per succedere quello che sembrava impossibile. È solo un attimo: gli altri tre reagiscono rabbiosamente e lo superano in successione, Schade con Chataway al gomito e Mimoun un passo indietro. Lungo il rettilineo Chataway passa all’esterno Schade e affronta l’ultima curva con un metro di vantaggio; ma Mimoun non lo molla, e anche il tedesco reagisce. Zátopek è quarto, sembra in difficoltà eppure è ancora vicinissimo. Per un attimo pensa di aver sbagliato tutto, tentando l’allungo alla campana; poi, in un lampo di lucidità, intuisce che gli altri hanno reagito troppo bruscamente, e che si stanno consumando mentre lottano tra loro. I cambi di passo troppo violenti costano cari anche su un 5.000; lui sta procedendo più regolare. E nell’ultima curva aumenta, si allarga, si scompone correndo nel suo modo furibondo, da uomo in agonia, ma rimonta. Per un istante sono tutti e quattro sulla stessa linea. Poi Zátopek passa. Chataway, sorpreso e disperato, inciampa e cade; Mimoun supera Schade e si irrigidisce tentando di non perdere contatto, inutilmente. Zátopek vince il suo secondo oro in 14’06”6 – nuovo record olimpico – dopo aver corso l’ultimo giro in 58”1. Una gara rimasta leggendaria, descritta dai giornali di tutto il mondo come «il più impressionante 5.000 nella storia dell’atletica leggera»35.

Helsinki, 24 luglio 1952, finale dei 5.000 metri: Zátopek, Mimoun e Schade all’uscita dell’ultima curva.

Questo succedeva il giovedì pomeriggio. Tre giorni dopo si correva la maratona, gara conclusiva dei giochi. Molti – quasi tutti, a dire il vero, anche nella squadra cecoslovacca – pensavano che Zátopek non dovesse nemmeno schierarsi alla partenza. Perché rischiare di perdere la faccia, dopo il doppio trionfo in pista? E invece: domenica mattina, al campo di atletica, Emil si impose di imparare a correre piano. Aveva calcolato che un buon ritmo-gara sarebbe stato attorno ai 3’30” al chilometro, quindi 1’24” ogni 400 metri. Doveva riuscirci; doveva rapidamente memorizzare e fare proprie quelle sensazioni, quel tipo di spinta e di falcata, poi metterle in pratica nel pomeriggio. Zátopek chiese a Jaroslav Šourek, campione nazionale di maratona e suo compagno di squadra, di cronometrarlo: niente da fare, non ce la faceva proprio a girare più lento di 1’20”. E nemmeno lui poteva reggere a quell’andatura per 42 chilometri.

Zátopek decise di cambiare strategia. L’avversario più forte era l’inglese Jim Peters, che qualche settimana prima aveva stabilito la miglior prestazione mondiale correndo in 2h20’42”. Avrebbe gareggiato col pettorale numero 187. Sarebbe stato sufficiente attaccarsi a lui, e poi vedere come andava a finire. La maratona iniziò alle 15.28, con 18° di temperatura. Tre giri di pista prima di uscire dallo stadio: Peters si staccò immediatamente dal gruppo degli altri sessantacinque atleti, impostando la gara su un ritmo elevatissimo. Zátopek si mise all’inseguimento insieme allo svedese Gustaf Jansson e all’altro inglese Stan Cox: ai 5.000 Peters fece segnare 15’43”, il piccolo gruppo che lo tallonava passò invece in 16’02”, troppo veloce per chiunque. Emil era abituato a ragionare in termini di segmenti di 400 metri, ma non era difficile fare i calcoli: stavano viaggiando a un ritmo da 1’16” sul giro di pista, altro che 1’24” come aveva previsto quella mattina. Probabilmente dovette sembrare strano anche a lui, che non aveva paura di nulla: ma era nuovo della specialità e rimase sul passo, deciso a non perdere contatto con Peters, che insisteva nella sua fuga solitaria cento metri più avanti. La situazione non cambiò molto fino al quindicesimo chilometro, quando Jansson e poi Zátopek ripresero Peters, che iniziava ad accusare la fatica. Il ritmo, a quel punto (il passaggio era stato di 47’58”) era ancora inferiore ai 3’10” al chilometro, per una proiezione finale vicina alle due ore e quattordici, arrotondando per eccesso. Folle, visto che il record di Peters era superiore alle due ore e venti.

Più o meno a quel punto ebbe luogo uno dei più famosi scambi di battute della storia dell’atletica leggera. Gli stessi protagonisti lo avrebbero ricordato poi in modi differenti, ma a quanto sembra Zátopek si affiancò all’inglese e gli chiese amichevolmente se l’andatura non fosse un po’ troppo veloce («The pace, Jim – is it not too fast?»). Peters, irritato, gli rispose che no, andava bene così. Zátopek insistette, e Peters – sforzandosi probabilmente di non mandarlo a quel paese – gli rispose brusco che magari era anche troppo lenta, e tagliò in obliquo per andare a correre sul lato opposto della strada. Per qualche chilometro la gara continuò nello stesso modo, poi Peters cominciò a perdere terreno, e al venticinquesimo chilometro solo Jansson era ancora accanto a Zátopek, mentre l’inglese aveva perso una trentina di secondi. Il campione cecoslovacco passò al trentesimo chilometro in 1h38’42”, da solo, con Jansson a centocinquanta metri, mentre Peters si accasciava a lato della strada, sfiancato e in preda ai crampi.

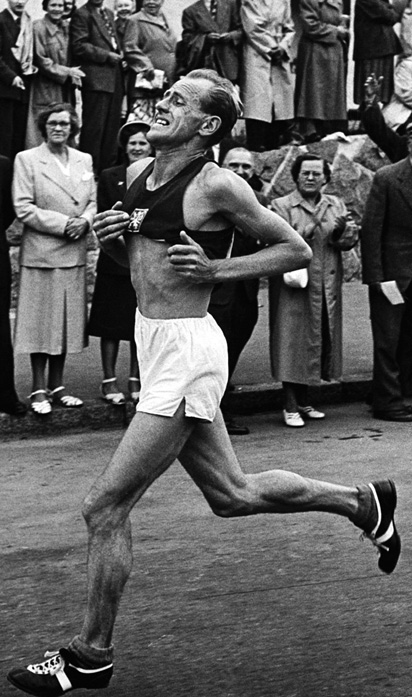

Zátopek si avviava a vincere. Ma stava per passare tre quarti d’ora terribili, sicuramente tra i più duri della sua carriera di atleta. Dal trentesimo al trentacinquesimo chilometro fece segnare un crono di 18’08”, disastroso se paragonato al ritmo della prima metà della gara; tra il trentacinquesimo e il quarantesimo fu costretto a rallentare ancora, correndo in 18’21”. Stava letteralmente agonizzando: fece segnare 36’29” sui 10 chilometri decisivi della maratona olimpica, e quasi otto minuti dal quarantesimo all’arrivo. A 42 anni, a Milano, ho corso gli ultimi 10 chilometri in 34’30”: lo scrivo non per mettermi sullo stesso piano di una leggenda come Zátopek, ma per far capire quanto possa costare un errore; ovvero quanto si possa guadagnare, e correre bene, se si imposta la gara nel modo corretto, perché io stavo aumentando di qualche secondo al chilometro rispetto all’andatura iniziale.

Helsinki, 27 luglio 1952: Zátopek in piena crisi nella fase finale della maratona.

Emil Zátopek avrebbe ammesso di essersi sentito «terribilmente stanco» dopo il trentesimo chilometro, senza più forza nelle gambe – proprio lui! – e vicino al crollo anche dal punto di vista psicologico. I suoi livelli di glicogeno dovevano essere vicini allo zero, e uno come lui non era abbastanza abituato a correre utilizzando un carburante meno nobile. I rari filmati che lo mostrano negli ultimi chilometri di gara sono impressionanti: «sembra in stato di trance: i suoi occhi sono vitrei, il volto è una maschera rigida, chiuso in un’espressione quasi pacificata, come quella di un uomo vicino alla morte»36.

Per sua fortuna, anche gli altri concorrenti erano nelle stesse condizioni, o quasi, perché tutti i migliori si erano lasciati trascinare dalla tattica suicida di Peters, correndo troppo velocemente la prima metà della gara. Cox era stato portato via in ambulanza da tempo; Jansson stava soffrendo come e più di Zátopek, e sarebbe finito soltanto terzo, staccato di oltre tre minuti, correndo quindi gli ultimi 15 chilometri al ritmo di un amatore di medio livello; il campione in carica, l’argentino Delfo Cabrera, stava inutilmente tentando di difendere la quarta posizione lottando con il coreano Choi Yun-chil, entrambi costretti a gestire una situazione di crisi da cui non potevano sperare di riprendersi. Soltanto l’altro argentino Reinaldo Gorno riuscì a rallentare meno degli altri, superando Jansson nel finale e conquistando la medaglia d’argento: ma anche lui aveva finito per correre la seconda metà della gara cinque minuti più lentamente della prima.

Domenica 27 luglio 1952 Zátopek divenne una leggenda dell’atletica leggera: nessuno prima di lui era mai riuscito a vincere 5.000 metri, 10.000 metri e maratona nella stessa Olimpiade, e nessuno molto probabilmente ci riuscirà mai più. Questo trionfo senza precedenti cancellò dalla memoria collettiva il fatto che persino il grande Emil, negli ultimi chilometri di gara, aveva vissuto qualcosa di simile a un incubo. Lui stesso ammise di aver dubitato di poter continuare a correre persino quando stava entrando nello stadio, e mancavano trecento metri all’arrivo. Zátopek aveva una forza di carattere quasi disumana, e solo questo gli consentì di gestire una sofferenza capace di schiantare chiunque. Ma anche la sua vittoria di Helsinki resta un cattivo esempio: non c’è dubbio che se avesse ignorato la fuga di Peters, e avesse distribuito lo sforzo in maniera ragionevole, non solo avrebbe vinto lo stesso la maratona olimpica, ma lo avrebbe fatto con un tempo decisamente migliore. E magari, per una volta nella vita, riuscendo anche a sorridere.

Capita a tutti i maratoneti, nel corso della loro carriera, di sperimentare gli effetti di una condotta di gara dissennata simile a quella di Carlos Zabala a Berlino e Jim Peters a Helsinki. Chi legge queste pagine e ci è già passato sa che sono difficili da descrivere: eppure bisogna tentare, perché è giusto averne paura, e quindi fare di tutto per evitarli. Io feci qualcosa del genere a New York, dopo la brillante partenza in salita con la scarpa slacciata: mi sentivo talmente bene, e l’atmosfera era talmente bella e coinvolgente, da non riuscire a controllare l’andatura. Valevo due ore e ventisei, ma passai alla mezza in un’ora e undici, circa due minuti meno di quanto avrei dovuto; dopo il trentesimo chilometro persi quasi dieci minuti, chiudendo in due ore e trentadue. Ricordo qualcosa di simile alla disperazione: prima dolore fisico («gambe dure»), poi esaurimento («gambe vuote»), poi fiato corto e voglia di mettermi a piangere, poi tutto insieme, gambe dure e vuote e fiato corto e lacrime inghiottite a stento. Ricordo le salitelle finali di Central Park come una tortura; la concentrazione necessaria a mantenere un’andatura rettilinea, e la nausea quando era necessario impostare una curva; il desiderio folle di mettermi a camminare, sedermi per terra, nascondere la testa sotto una coperta, dimenticarmi dov’ero, come c’ero arrivato e perché.

Forse ho reso l’idea, ma non ne sono sicuro. Ci sono dei motivi fisiologici e neurologici precisi per spiegare un simile disastro, ormai ben noti: quando finisce il glicogeno muscolare e si usa quello epatico, il fisico soffre; quando, per continuare a produrre energia e non dover smettere di correre, il corpo demolisce i tessuti muscolari per liberare proteine, le gambe fanno male; quando l’ossigeno non basta più a mantenere il ciclo aerobico, il cuore va in affanno; da ultimo, quando la quantità di zucchero che arriva al cervello scende sotto una certa soglia, si accende un’estrema e definitiva spia di allarme, perché il sistema nervoso centrale percepisce il pericolo di collasso imminente e cerca di dare ordine al corpo di fermarsi, convinto di avere la precedenza nell’impiego degli zuccheri ancora disponibili. Ragionevole, bisogna ammettere; e disobbedire a quel punto diventa difficile. Ci si può ancora riuscire – non per molto – ma si rischia grosso: ridotta efficienza muscolare, come successo a Peters; svenimento, come capitato a Zabala e Cox, o peggio ancora, fino alla morte leggendaria, ma non impossibile, dell’oplita ateniese allenato a correre per giorni interi.

Dopo la vittoria di Helsinki Zátopek disse che «chi voleva divertirsi, poteva correre i cento metri; chi voleva vivere un’esperienza, doveva correre la maratona». Nonostante il titolo olimpico la sua non era stata certamente un’esperienza felice: era il primo a riconoscerlo. Ma non deve per forza essere così.

Alla ricerca della perfezione

Torniamo indietro, al primo chilometro. O al secondo, se va proprio male; comunque al momento in cui, finalmente, ci ritroviamo fuori dalla ressa, liberi dalle preoccupazioni legate alla partenza. Se abbiamo un amico con cui correre meglio ritrovarsi in fretta, fare un bel respiro e iniziare ad andare subito a caccia del ritmo giusto. Inutile dire che bisogna essere davvero allo stesso livello, cosa che capita di rado: anche una manciata di secondi al chilometro di differenza, nei test delle ultime settimane, è sufficiente perché sia consigliabile che ciascuno proceda al suo passo. Per alcuni minuti si cerca l’equilibro, a volte con qualche difficoltà, soprattutto se si è partiti senza riscaldamento; le pulsazioni salgono fino al livello normale in una gara di resistenza, e ci può essere una breve fase di disagio quando «si rompe il fiato», per usare un’espressione poco scientifica ma efficace: è il primo piccolo ostacolo da superare, a cui dovrebbero averci preparato decine e decine di allenamenti. Per esperienza direi che capita dopo circa un quarto d’ora di corsa, e dopo meno di un chilometro è solo un ricordo. A quel punto si inizia a fare sul serio.

È il momento non soltanto di avere pazienza e non fare errori, ma di dare il meglio, cercando la perfezione. Non il gesto atletico di Haile Gebrselassie o Kenenisa Bekele o Mo Farah, che ben pochi al mondo possono sperare di imitare, questo è ovvio: quindi non la perfezione, ad essere precisi, ma la nostra corsa perfetta, che abbiamo costruito giorno per giorno, espressione del nostro personale equilibrio tra sforzo e durata, tra velocità e resistenza. Dobbiamo essere consapevoli che esiste; se ci siamo allenati con la testa, oltre che con le gambe, ormai la conosciamo bene, è diventata una vecchia amica molto prima dell’inizio della gara. Ora siamo nelle condizioni migliori per metterla in pratica: perché verso il quinto chilometro non avvertiamo nemmeno un inizio di stanchezza e ci siamo sicuramente liberati dalle ruggini della partenza; i muscoli sono carichi di glicogeno, la mente lucida, le articolazioni non affaticate, la capacità respiratoria intatta. Non dobbiamo spingere troppo – anzi, dobbiamo controllare la velocità – e possiamo concentrarci sull’efficienza. In altre parole, possiamo correre alla perfezione, per quello che ci è consentito.

Avere dei modelli può sembrare facile: basta guardare i maratoneti più forti in circolazione, studiare la loro biomeccanica e tentare di applicarla. In realtà la questione è più complessa: il gesto atletico dei grandi corridori degli altipiani non è riproducibile da un podista normale, nemmeno di buon livello, che non può e non potrà mai contare su una simile elasticità muscolare e articolare, né su un rapporto peso-potenza paragonabile al loro. Bisogna accontentarsi di qualcosa di meno: concentrarsi sugli aspetti critici dell’azione di corsa e correggere i difetti più evidenti, senza distaccarsi completamente dalla propria impostazione naturale. Ho la fortuna di correre bene e di essere piuttosto leggero (meno di 65 chili per 181 centimetri), e questo mi ha evitato infortuni seri per quasi tutta la mia carriera, nonostante carichi di allenamento piuttosto impegnativi; ma un giorno mi sono reso conto – anche senza scomodare i campioni – quanto fosse possibile correre meglio di me. A Cremona erano caduti un paio di centimetri di neve, verso metà gennaio, e col mio amico Pietro ce ne andammo a fare un po’ di chilometri sull’argine maestro del Po. Eravamo i primi e restammo gli unici, quella mattina presto, per cui tornando verso casa ritrovammo le nostre impronte intatte. I miei piedi andavano abbastanza bene, paralleli e con una luce di qualche centimetro, il sinistro leggermente più aperto del destro, il tallone non troppo pesante, la spinta ben impressa nella neve dalla metà verso la punta; ma le impronte di Pietro erano impressionanti, nel senso che si poteva tirare una linea retta dal tallone del piede sinistro alla punta del destro, a perdita d’occhio, senza una minima deviazione, e quindi senza alcuna dispersione della forza in direzioni diverse da quella dell’avanzamento verso la meta.

Pietro non è un atleta qualsiasi: buon fondista, campione italiano master dei tremila siepi, istruttore federale. Sa come si corre, e si è applicato per anni a metterlo in pratica; ma un’azione tanto lineare e precisa è anche un dono di natura. Conosco runners altrettanto forti che non sono esempi di bello stile, ma hanno trovato comunque il loro giusto equilibrio, la loro corsa perfetta. Solo lavorando con ragazzi molto giovani si può riuscire a modificare radicalmente l’impostazione; più tardi conviene limitarsi a eliminare gli errori più gravi, concentrandosi su come rendere più armonico il gesto che si possiede e si è fatto proprio ormai da anni. Un altro amico del nostro gruppo, Marco, quando ha cominciato a correre teneva i gomiti chiusi e le mani vicinissime al petto, con le braccia che si muovevano appena, e zampettava un po’ troppo impettito guardandosi intorno con una certa preoccupazione. Sono passati anni, non è diventato una freccia ma nessuno lo scambierebbe più per un cucciolo di tirannosauro in fuga davanti a un predatore. Un genitore arrabbiato? Chi altri può spaventare un tirannosauro, per quanto piccolo? Ce lo siamo chiesto, ma il mistero è destinato a rimanere tale.

Veder migliorare un amico è una grande soddisfazione. Perché migliorare è possibile: ma bisogna pensare alla corsa mentre si corre. Può sembrare ovvio e non lo è. Al contrario: basta guardarsi intorno, in un parco cittadino, per rendersi conto di come molte persone pensino ad altro, o addirittura facciano altro mentre si allenano. Difficile che riescano a percepire i loro difetti e correggerli. La cosa può avere un’importanza relativa finché si corre per la salute; se si pensa di preparare una maratona, è invece indispensabile rendere più efficace ed economica l’azione di corsa, e questo si può fare soltanto concentrandosi sul proprio modo di eseguirla durante le sessioni di allenamento. Con pazienza. Cercando di sentire il terreno sotto il piede, e il piede che si articola per spingere via il terreno; la tensione elastica dei muscoli, l’assorbimento dell’impatto e l’energia che si sprigiona per produrre il movimento; la coordinazione tra braccia e gambe, l’equilibrio tra respiro e falcata, il variare anche minimo dello sforzo con il variare della pendenza. Correre è un fatto naturale, lo facciamo fin da bambini, ma quasi tutti abbiamo perso con gli anni la spontaneità e l’economicità originarie: possiamo recuperarle, ma non è semplice né immediato, e la precisione del gesto necessaria a risparmiare energia in una maratona non ammette grosse distrazioni.

In un’ora di allenamento si fanno alcune migliaia di passi. In tre mesi di allenamento centinaia di migliaia. Se sono corretti, sono tutti utili: alla fine della preparazione avremo sviluppato la capacità di correre in maniera più efficace e adatta a quello che può fare il nostro corpo. La parte iniziale della gara è il momento per riprodurre nel modo migliore il gesto atletico che abbiamo memorizzato: se ci riusciamo, prima di iniziare a sentire gli effetti della fatica, la sensazione è di piacere e leggerezza.

Immagino sia la stessa cosa per i campioni che viaggiano a tre minuti al chilometro; io posso dire di aver provato sensazioni simili sia quando correvo sotto le due ore e mezzo sia negli ultimi anni, anche se per finire una maratona ci metto venti minuti di più. È una questione di rapporto tra le possibilità fisiche di ciascuno e il loro realizzarsi in una sequenza di movimenti nello spazio: se c’è armonia, c’è gioia. Ho visto podisti anziani correre felici a 10 chilometri l’ora, senza dare a chi li osservava la sensazione di fare troppa fatica; al contrario, è abbastanza comune vedere dei giovani caracollare senza equilibrio, mettendo insieme una serie di errori posturali davvero stupefacente. Appoggio sul tallone, ginocchia rigide, collo incassato tra le spalle, mani strette al torace o abbandonate lungo i fianchi, braccia ferme, punte dei piedi aperte. E cuffie con la musica. Come se stessero cercando di dimenticare quello che stanno facendo; come se si preoccupassero non di capire e migliorare, ma di evitare la fatica – perché correre costa fatica anche a loro – e ingannare il tempo per finire più in fretta37.

Non bisogna dimenticarlo mai: quello che riusciamo a fare in gara è il risultato di quello che ci siamo abituati a fare in allenamento nei mesi precedenti. È il risultato di una somma di stimoli neuromotori che hanno effetto soltanto se vengono ripetuti nel modo corretto per un numero sufficiente di volte, fino a diventare inconsapevoli, utili ed economici: per questo, all’opposto, correre pensando ad altro, insistendo senza nemmeno farci caso su difetti più o meno gravi, è un modo per rinunciare in partenza alla possibilità di sviluppare una tecnica corretta ed efficace.

Il nostro corpo, come abbiamo visto, è il risultato di una lentissima evoluzione che ci ha reso adatti al persistence running: ma dobbiamo saperlo usare. L’appoggio ideale col terreno è alla metà del piede, ed esattamente sotto il baricentro del corpo, o addirittura un po’ più indietro; soltanto un istante dopo tocca terra anche il tallone, mentre le ossa assorbono l’impatto e si preparano a restituire una parte dell’energia accumulata. Se si atterra con il tallone, più avanti rispetto al centro di gravità del corpo, si esercita inevitabilmente una certa azione frenante, che non contribuisce alla fluidità della corsa, né alla velocità. Ci sono pochi fortunati che corrono per natura in questo modo; tutti gli altri devono riscoprirlo, concentrandosi sul loro gesto atletico, soprattutto quando si allenano a ritmo di gara o durante le sessioni di ripetute, e utilizzando altri strumenti per migliorarlo, sprint in salita, allunghi, mobilità articolare, esercizi tecnici.

La concentrazione aiuta a trovare l’efficienza che abbiamo raggiunto, e assimilato, nelle ultime dodici settimane. Ci dovrebbe essere una fase di gara, tra il quarto e il decimo chilometro, in cui dopo aver impostato il ritmo giusto si pensa soprattutto a correre con la massima facilità; in cui ci si deve isolare nel proprio gesto atletico, apprezzandone l’efficienza. Fa bene anche al morale: per alcune decine di minuti, infatti, ci si sente padroni del proprio destino.

Distrazioni

La concentrazione è necessaria, ma a suo modo faticosa. Una volta raggiunta la migliore azione di corsa possibile, può essere utile trovare delle distrazioni. Un maratoneta esperto sarà capace di inserire una specie di pilota automatico, sicuro che almeno per un certo numero di chilometri le gambe viaggeranno esattamente al ritmo che ha impostato, senza bisogno di altri interventi consapevoli da parte sua; un esordiente dovrà mantenere più viva l’attenzione, ma con una certa tranquillità.

Anche perché ben difficilmente si troverà a correre da solo, in questa fase della gara, a meno che non sia un campione in fuga per la vittoria. È il momento giusto per guardarsi intorno, se non lo si è già fatto prima, e scegliere i propri compagni di avventura. Ormai si saranno certamente formati dei gruppi che procedono alla stessa andatura: è importante, anzi fondamentale, prima trovare il giusto passo, sicuri di aver regolato mente, cuore e respiro sull’ampiezza e la frequenza delle falcate, e soltanto dopo valutare se ci sono altri atleti nelle immediate vicinanze a cui unirsi senza bisogno di alterare la propria azione di corsa.

Normalmente nello spazio di qualche chilometro la composizione dei singoli gruppi si stabilizza. A quel punto non resta che fare momentaneamente amicizia: abituarsi al modo di correre degli altri, scambiare qualche parola, darsi il cambio in prima fila, passare una bottiglietta d’acqua a qualcuno che non ha fatto in tempo a prenderla al rifornimento. Ci si sente più fratelli che avversari: sia perché ognuno corre soprattutto per se stesso e contro se stesso, e tutti ci si sta preparando a soffrire, sia perché il traguardo è ancora lontano ed è molto difficile che si riesca ad andare fino in fondo insieme a questi primi compagni di strada.

Correre in gruppo può essere utile: non solo come distrazione, per far passare qualche chilometro senza che pesi troppo sulla nostra resistenza mentale, ma perché spesso si mettono in testa atleti capaci di mantenere l’andatura costante; gli altri, giustamente, si accodano e lasciano fare. Personalmente non amo stare al coperto: se mi sento bene, voglio dimostrare la mia voglia e la mia capacità di collaborare a tenere il ritmo giusto, senza approfittare troppo degli atleti intorno a me. È un fatto istintivo, ma so che serve a tenere alto il morale: sentirmi forte per continuare ad esserlo.

Possono essere minuti piacevoli, in cui ci si illude di avere tutto sotto controllo, e che sia possibile continuare così fino alla fine, in equilibrio tra sforzo e fatica. A volte si riesce a scherzare con gli altri, o a rispondere agli incitamenti del pubblico. A volte succedono delle cose davvero sorprendenti: mi è capitato, nel 1984, di correre accanto a Marcello Fiasconaro, impegnato in mezzo agli amatori nella terza edizione della Romaratona. È un ricordo molto bello, perché era commovente vedere un grande campione faticare come noi e più di noi – non lo aiutava il fisico ormai più da giocatore di rugby che da mezzofondista – eppure sorridere sotto i suoi inconfondibili baffoni scuri, divertirsi, vivere quell’esperienza come una nuova conquista. Ci perdemmo prima del ventesimo chilometro, e alla fine lo rividi steso per terra, stravolto dalla fatica, ma con l’aria felice di un ragazzino che l’ha fatta franca dopo una marachella. Fiasconaro, classe 1949, era stato primatista mondiale degli 800 metri nel 1973; il suo splendido 1’43”7 è ancora record italiano a quarantatré anni di distanza38. Quel giorno aveva concluso la sua prima maratona poco sopra le tre ore; aveva dato a tutti noi un esempio indimenticabile di amore per lo sport, aiutandoci per un bel tratto di gara a non sentire la fatica che si stava accumulando nelle gambe.

Perché è quello che succede verso la metà della gara, se tutto va bene. Siamo stati pazienti, siamo stati bravi a impostare il ritmo secondo le nostre possibilità; ci siamo concentrati nell’azione di corsa che abbiamo affinato per mesi, forse siamo anche riusciti a ricrearla nel modo più corretto ed economico; poi ci siamo concessi qualche distrazione, viaggiando a velocità di crociera insieme ad altri maratoneti del nostro livello. Sensazioni belle, rassicuranti, di forza ed efficienza ci hanno accompagnato per alcune decine di minuti, avvolgendoci come una nebbia piacevole, ipnotica. Pensiamo che possa durare ancora. Preghiamo in cuor nostro che duri il più a lungo possibile. Perché sappiamo che a un certo punto, attraverso quella nebbia, si apriranno il varco i primi squarci di una luce diversa, che cambierà l’aspetto del mondo.

30 «Il costo della corsa tende ad aumentare nel tratto finale anche in misura superiore al 10%. Ciò verosimilmente è dovuto non soltanto alla cattiva coordinazione dei movimenti determinata dalla fatica, ma anche al fatto che alcuni muscoli sono “stanchi” (per esempio perché in essi ci sono molte fibre “fuori uso” per avere esaurito il glicogeno) e al loro posto devono intervenire altri muscoli; si determina così un cambiamento dell’azione di corsa che diventa più dispendiosa»: Arcelli, La maratona cit., p. 176.

31 Carlos Zabala aveva conquistato la medaglia d’oro a Los Angeles il 7 agosto del 1932 con un tempo finale di 2h31’36”. Non aveva ancora compiuto ventuno anni: era, è rimasto e molto probabilmente rimarrà il più giovane vincitore di una maratona olimpica nella storia dell’atletica leggera.

32 D.E. Martin, R.W.H. Gynn, La corsa di Maratona. Protagonisti e gare, Roma, O&P, 1982, p. 131.

33 Citato in M. Le Maux, Running. Dalla A alla Z, Milano, Corbaccio, 2015, p. 137.

34 Zátopek aveva vinto la medaglia d’oro nei 10.000 metri piani col tempo di 29’17”, staccando nettamente Alain Mimoun (29’32”) e Aleksandr Anufriyev (29’48”).

35 Titoli dei quotidiani in Askwith, Today We Die a Little cit., p. 177.

36 Askwith, Today We Die a Little cit., p. 188.

37 Escludo dalla mia analisi persone che corrono, o tentano di farlo, nonostante soffrano di evidenti problemi articolari o muscolari, che rendono problematica in partenza, se non impossibile, un’azione corretta. Non discuto le loro motivazioni, ma ritengo si tratti di un errore: correre è bello se si è in grado di correre bene. Esistono limiti fisici che è meglio non superare.

38 Il record mondiale di Fiasconaro (ottenuto all’Arena Civica di Milano il 27 giugno 1973) venne ritoccato di due decimi dal cubano Alberto Juantorena nella finale dei giochi di Montreal (25 luglio 1976). La carriera di Marcello Fiasconaro era già praticamente finita per problemi ai tendini; non riuscì mai a partecipare a un’Olimpiade. Il suo primato nazionale sugli 800 metri è il più vecchio ancora imbattuto.