V.

Partire

«Today we die a little...»

Coraggio. Non ci sono più vie di scampo: schierati sulla linea di partenza di una maratona dobbiamo saperlo. E lo sappiamo bene, se ne abbiamo già conclusa almeno una: «oggi si muore un po’», come disse Emil Zátopek ai suoi compagni di gara il primo dicembre del 1956, alle Olimpiadi di Melbourne, in attesa del colpo di pistola dello starter. Era un giorno molto caldo, all’inizio dell’estate australe; ma è sempre così, in fondo. Quando ci si prepara a correre per 42 chilometri al limite delle proprie possibilità bisogna essere consapevoli che si sta per affrontare un’esperienza durissima.

Eppure ci siamo. Vecchi maratoneti e podisti al primo tentativo, professionisti a caccia della vittoria, atleti di buon livello che sperano nel primato personale accanto a chi non sa bene cosa aspettarsi dalla gara, e si chiede come reagirà al momento critico, quando la sofferenza diventerà difficile da tollerare. Io ancora me lo chiedo, ogni tanto: che ci faccio qui? La preparazione è stata lunga, impegnativa, soddisfacente; adesso comincia un’altra storia, breve e irreparabile. Ogni errore, dal primo metro, pesa come un macigno.

Meglio non pensarci troppo. Pensare positivo. Quali sono le armi migliori per combattere la consapevolezza di dover sostenere una fatica tanto intensa e prolungata da trasformarsi in vero e proprio dolore? Ne conosco quattro: incoscienza, memoria corta, voglia di riuscire, fiducia nelle proprie possibilità. Oggi si dovrà anche morire un po’, ma non ce ne rendiamo davvero conto, e comunque siamo in grado di farlo. Ci siamo preparati per farlo.

Uno: incoscienza. Significa, secondo il dizionario della lingua italiana, «assenza o perdita della cognizione di sé o della realtà»; per estensione, non avere consapevolezza di qualcosa, non preoccuparsi delle conseguenze delle proprie azioni («sei un incosciente!»). Esatto: bisogna essere un po’ incoscienti per trovarsi alla partenza di una 42 chilometri. Quando ci siamo messi il numero sul petto e poi siamo entrati nella nostra gabbia abbiamo compiuto, in piena libertà, azioni che avranno delle conseguenze, alle quali abbiamo scelto di non pensare troppo. Altrimenti chi si imporrebbe una sofferenza estrema senza alcuna aspettativa di guadagno materiale? Non avrebbe senso; o meglio, potrebbe averlo solo per i professionisti. Tutti gli altri maratoneti godono evidentemente di un privilegiato stato di incoscienza, almeno parziale. Privilegiato è proprio la parola giusta: nella nostra vita – di lavoratori, mariti e mogli, padri e madri, compagni, figli – abbiamo molto di rado la possibilità di godere di uno spazio di incoscienza, senza che nessuno ci possa rimproverare. È una boccata d’ossigeno. Ed è bellissimo: tra la folla colorata che entra nella zona della partenza si respira un’aria di trasgressione felice. Siamo tutti un po’ incoscienti, perché qui, a migliaia, facciamo una cosa che va contro la logica: andiamo a morire un po’, per nostra libera scelta, per poi resuscitare, e ricominciare a vivere meglio di prima.

Due: memoria corta. Anche questa serve, e non poco, soprattutto a chi ha già corso una maratona soffrendo molto (perché si può anche soffrire il giusto, come vedremo). Quando capita – e capita a tutti, prima o poi – il podista fa una semplice promessa a se stesso: mai più. Non mi fregano più, non mi metterò mai più in questa condizione. Piuttosto faccio penitenza, rinuncio alla birra per il resto della vita, vado sulle ginocchia alla Madonna di Loreto: ma non voglio più trovarmi così vicino a un simile esaurimento psicofisico. Che tra l’altro rappresenta comunque una sconfitta, perché quando si attraversa una crisi del genere è impossibile mantenere il ritmo previsto, per il quale ci si era preparati con tanto impegno e tanti sacrifici. Ma per qualche motivo, suppongo legato all’evoluzione della specie, né il nostro corpo né la nostra mente mantengono vera memoria di questa esperienza così spiacevole. Certo, sappiamo di aver sofferto; ma già il giorno dopo – a parte il mal di gambe – abbiamo il dubbio di aver esagerato un po’, in fondo. Il nostro carattere, forse il nostro orgoglio, certamente la nostra natura ci spingono a dimenticare quello che abbiamo passato, ad essere disposti a un nuovo tentativo. In altre ere geologiche dovevamo riprovare a lottare per sopravvivere; oggi, ed è ancora più sorprendente, nessuno ci obbliga, ma visto che per qualche motivo misterioso abbiamo deciso che vale la pena di correre una maratona, che è uno scopo cui dedicare volontà ed energie, il corpo e la mente rimettono in gioco quel vecchio meccanismo, e dimenticano.

Tre: volontà. Perché sì, testardamente, vogliamo riuscire a farcela. Di nuovo e meglio, per chi ha già almeno una gara alle spalle. Vogliamo sfidare ancora quella sofferenza, superarla, dimostrare che siamo più forti. Oppure avere l’occasione per incontrarla, se è la prima volta, e vedere come reagiamo quando siamo messi alla prova. È probabile che la grande fortuna delle maratone negli ultimi decenni dipenda anche da una mancanza di occasioni per misurare il nostro valore e la nostra determinazione: in altre parole, per molte persone in Occidente la vita è troppo facile, troppo raramente dobbiamo usare le risorse più profonde e nascoste del nostro carattere e del nostro fisico. E ne abbiamo bisogno: non per «vincere» qualcosa, ma per acquisire consapevolezza dei nostri limiti, delle risorse di resistenza e tenacia su cui possiamo contare, e avere modo poi di utilizzarle, se necessario, in occasioni e orizzonti diversi. Vogliamo scoprire cosa siamo capaci di fare in un modo che non può essere messo in dubbio, particolarmente adatto a irrobustire la nostra autostima. Un avanzamento di carriera o un esame passato con buoni voti conservano comunque un margine di aleatorietà: magari siamo simpatici al capo, o ci hanno chiesto proprio quello che sapevamo meglio, o semplicemente il sistema di selezione o valutazione ha dei difetti. Ma 42 chilometri sono 42 chilometri, un minuto è un minuto, the unforgiving minute, «il minuto implacabile», come scrisse splendidamente Rudyard Kipling: che non si ferma ad aspettare, non fa sconti e non fa errori, e non c’è altra soluzione che riempirlo di sessanta secondi degni di una maratona27.

Dunque ci servono incoscienza, predisposizione a dimenticare la sofferenza passata, forza di volontà. Ma quello che tiene tutto insieme, nei minuti che precedono la partenza, è il quarto elemento: la fiducia. Se siamo arrivati fin qui c’è un motivo. Tante settimane, tanti chilometri, tanto impegno. Il nostro corpo non è più quello di qualche mese fa: adesso è uno strumento adatto alla fatica che lo aspetta. Giorno dopo giorno lo abbiamo sentito cambiare, ribellarsi, migliorare. Mentre aspettiamo possiamo sperare che ci porti fino in fondo, se non gli facciamo scherzi. Perché ha delle possibilità, anche se ben definite, e limitate. Presto ci servirà la massima concentrazione per «sentirle» e rispettarle. I trasgressori saranno puniti, questo è certo.

Subito prima

Trovarsi da soli in mezzo a migliaia di persone è un’esperienza strana. Eppure è esattamente quello che capita mentre si aspetta l’inizio di una maratona. Spesso si raggiunge la zona della partenza con qualche amico; ci si scalda un po’, si entra insieme nella gabbia giusta, si rimane a chiacchierare sempre più stretti in mezzo alla folla degli atleti che si addensa. A un certo punto non c’è più niente da dire. La pessima abitudine di mandare musica (stupida) a tutto volume ha cancellato la possibilità di percepire questo suggestivo spegnersi delle voci negli ultimi minuti: trent’anni fa era impossibile non accorgersene. Ognuno si chiude in se stesso, concentrandosi sulla gara, con la consapevolezza di essere ormai completamente solo. L’amico di una vita che ci sta accanto, che ha condiviso allenamenti e fatiche, tra qualche istante non potrà fare niente per aiutarci; allo stesso modo, se la persona che più amiamo al mondo è con noi tra la massa dei corridori, dovrà cavarsela senza il nostro sostegno. È una condizione inusuale, persino crudele, che senza dubbio ci rende più responsabili e forse più preparati ad affrontare la vita: ma intanto dobbiamo fare i conti con l’implacabile prospettiva che per i prossimi 42 chilometri, per le prossime lunghe ore di fatica, non ci sarà nessuna possibilità di aiuto esterno, né potremo sostenere qualcuno, neanche se lo desideriamo con tutte le nostre forze. La gara è un mondo a parte, con le sue regole e le sue barriere invalicabili tra gli individui, nobile ma tremendamente solitario: non c’è legame che ne possa intaccare davvero la perfezione. Mi è capitato di correre accanto a un amico, quasi un fratello, per 30 chilometri: l’ho aiutato a trovare il ritmo giusto, forse gli sono stato utile come punto di riferimento, persino come distrazione dalla fatica. Ma lui era comunque solo. Quando l’ho lasciato, al quarantesimo chilometro della maratona di Amburgo – io ero lì per lui, senza numero sul petto – mi ha fatto appena un cenno, concentrato, chiuso nel suo personale braccio di ferro con la sofferenza. Non ha mollato un solo secondo, finendo nel tempo previsto. Da solo, come aveva iniziato.

Accettare questa condizione di solitudine è un passo importante. Siamo fin troppo pronti, nei nostri giorni normali, a cercare il sostegno di altre persone: spesso, per fortuna, non ci viene negato, ed è una delle cose belle della vita; ma altrettanto spesso è un modo per condividere, o rimandare, impegni e responsabilità di cui dovremmo farci carico senza pensarci un attimo. La nostra mente non è abituata alla solitudine di fronte alle difficoltà: la maratona non ci offre alternative. Bisogna esserne consapevoli prima della partenza, altrimenti – anche a livello inconscio – l’impossibilità di ricevere aiuto potrebbe minare la determinazione nell’affrontare la sofferenza.

Dipende solo da noi, dunque. Usare bene le energie, concentrarsi sul ritmo, non fare errori ai rifornimenti, superare i momenti difficili senza perderci d’animo. Nel silenzio che non è silenzio, mentre la voce dello speaker si sovrappone alla musica, e la musica finalmente lascia posto al countdown, mentre cerchiamo di sciogliere i muscoli delle gambe e respirare profondamente, è necessario soprattutto mantenere il controllo. Una stretta di mano se nella ressa siamo riusciti a restare a fianco di un amico. Buona fortuna. Con il colpo di pistola inizia a scorrere un tempo diverso, che crea una sorta di universo parallelo dove vivremo in mezzo alla gente, ai colori, alle voci, ma separati da ogni altra cosa e da ogni altra persona. Un tempo che possiamo fermare solo in due modi: tagliando il traguardo o abbandonando la gara.

Doppio nodo

La maratona di New York è un mito per i podisti di tutto il mondo. Non è una gara importante, è la gara da fare almeno una volta nella vita, l’esperienza che non può mancare nella carriera atletica di un long distance runner. Non è solo la bellezza della città – e Roma, allora? Firenze? Praga? – o il calore del pubblico, le bande che suonano agli angoli delle strade, gli striscioni e i coriandoli, il numero dei partecipanti; non è nemmeno l’effetto combinato di tutte queste cose insieme. Correre attraverso la Big Apple significa diventare parte della storia della maratona contemporanea: nessun’altra gara si è conquistata lo stesso indiscusso prestigio a livello mondiale. Il percorso non è tra i più veloci, e l’arrivo di fronte al Tavern on the Green, a Central Park, non è tra i più suggestivi: nonostante questo decine di migliaia di podisti da ogni angolo della terra si mettono in lista sperando di ottenere un pettorale, e se li si interroga sul motivo la verità è che non lo sanno nemmeno loro. «New York è New York», rispondono; «è la numero uno», «se sei un maratoneta non puoi non farla», «non c’è niente del genere, da nessuna parte». Tautologie, del resto abbastanza tipiche dei miti che riescono ad affermarsi nella coscienza collettiva grazie alla forza travolgente del loro stesso successo. Nessuno sa veramente spiegarsi perché, ma tutti sono pronti a giurare che è così, non c’è da discutere.

Andai a New York nel 1989, ventesima edizione, 25.000 iscritti. Una cifra impressionante, visto che dieci anni prima – quando la norvegese Grete Waitz aveva bissato il successo del 1978 col nuovo primato del mondo femminile di 2h27’32” – era sembrato imbattibile il record di 11.500 atleti28. Mi era toccato un bel numero, il 1.500 tondo tondo, con la scritta in blu che dava diritto di accesso alla prima gabbia, anche se in mezzo ad alcune migliaia di altri concorrenti. Non me ne preoccupai troppo: sarei andato per tempo, la differenza di fuso orario mi avrebbe aiutato ad alzarmi presto. E poi se lo facevano gli altri potevo farlo anch’io29.

Viaggio intercontinentale il mercoledì, stanchezza, cibo un po’ troppo casual, gite turistiche: tutto sbagliato, ovviamente. Ma mi sentivo forte, avevo ventisette anni ed ero in ottima forma, allenato da Bruno per correre al ritmo di 3’30” al chilometro, ovvero in circa due ore e ventisette minuti. Con la mia ragazza e due amici avevamo affittato un miniappartamento in un residence sulla Settima Avenue: passammo la sera del sabato tranquilli, riuscendo a mettere insieme un piatto di pasta al burro, e poi a nanna presto. Un autobus doveva passare a prendere gli atleti prima dell’alba, per raggiungere in tempo Staten Island. Ero sicuro delle mie possibilità: niente paura e fuck the jet lag, come sentii dire da un altro maratoneta europeo mentre ci avviavamo alla zona di raccolta in prossimità della partenza – un gigante con la barba bionda, i cui antenati vichinghi dovevano aver scoperto l’America prima di Colombo, e che quindi si sentiva a casa.

Ho pochi ricordi delle ore precedenti l’inizio della gara. Non faceva freddo, per fortuna, e non pioveva; ma restammo comunque troppo tempo fermi, seduti per terra, in prossimità delle transenne che dividevano il corral del mio gruppo dalla corsia del ponte dove ci avrebbero fatto entrare pochi minuti prima del colpo di cannone. Non volevo correre il rischio di restare imbottigliato tra i 25.000 concorrenti, e quindi avevo preferito prendere il primo autobus in partenza da Manhattan. Usai dell’olio riscaldante soprattutto sui polpacci, il mio punto debole. Poi cercai di stare tranquillo. Non ho memoria di aver abbandonato la posizione favorevole nemmeno per far pipì, e la cosa mi stupisce, ma sono passati quasi trent’anni, potrei sbagliare. Ero sempre messo bene – terza o quarta fila – quando la gente iniziò ad agitarsi, come se fosse passato il messaggio di tenersi pronti: tutti in piedi, a battersi le mani sulle gambe intorpidite, a saltellare, poi via le felpe e i pantaloni della tuta, lanciati a decine e decine sui rami degli alberi, che si piegarono sotto il peso di tutto quel cotone colorato.

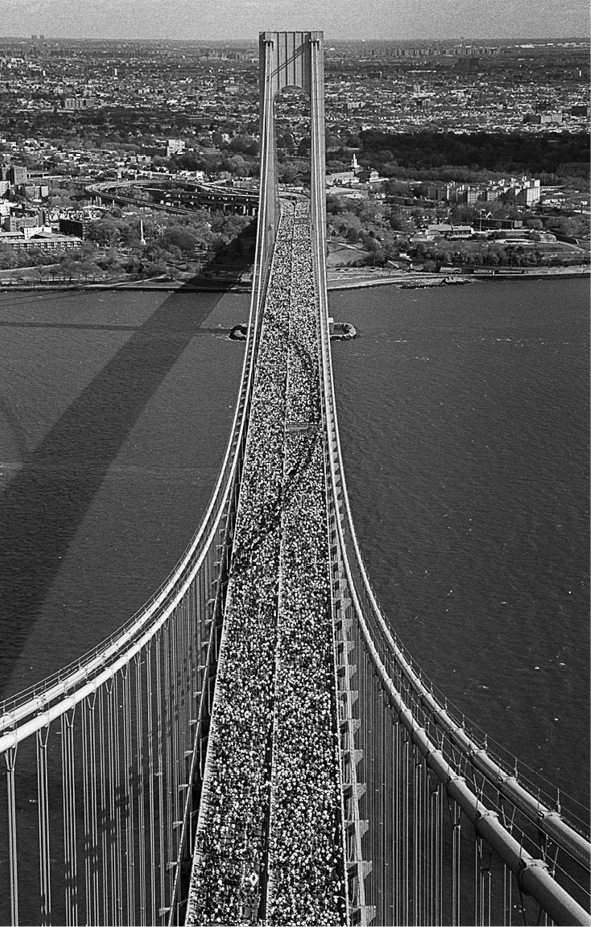

Mi stiracchiai un po’ anch’io e rifeci i nodi alle stringhe, coscienziosamente. Anche un po’ stupidamente, visto che avevo le mani unte di olio scaldamuscoli. Poi in massa verso il nastro di partenza, sulla corsia di destra del ponte di Verrazzano, un miglio d’asfalto sospeso a settanta metri d’altezza sulle acque della baia di New York. Spettacolare. Impossibile non sentire il cuore in gola, l’emozione, la gioia di esserci. «Alla conquista di Manhattan, ragazzi!», gridò un italiano vicino a me a dei suoi amici confusi in mezzo alla folla alle nostre spalle. Manhattan dopo la mezza maratona, in realtà: prima Long Island, Brooklyn, Queens. Mi sentivo benissimo. Niente più dubbi, dimenticati tutti i piccoli incidenti degli ultimi giorni.

Colpo di cannone. Quando si prevede di correre una maratona a 3’30” senza riscaldamento, meglio partire a 3’35”, anche se non è facile. Soprattutto con venticinquemila persone, o quasi, che ti inseguono. Soprattutto con una scarpa slacciata. Me ne accorsi dopo poche decine di metri: le stringhe della scarpa sinistra, belle lunghe, sbattevano libere sulla carreggiata. Da non credere. Per un istante pensai a come e dove fermarmi. Non una scelta semplice, senza alcuna via di fuga laterale e quasi in testa al gruppo della maratona di New York. Verso il centro c’era uno spartitraffico di cemento dell’altezza giusta per appoggiare il piede e rifare il nodo più in fretta possibile: ma dovevo guadagnare un po’ di spazio, e poi tagliare a sinistra senza intralciare nessuno. Allungai il passo; ovvero percorsi forse un centinaio di metri a un ritmo decisamente più sostenuto di quello dell’inizio, per me già troppo rapido. Con una difficoltà ulteriore: perché il Verrazzano, come tutti i ponti sospesi, è a schiena d’asino, e nel primo chilometro scarso di gara si passa da 96 a 261 piedi di quota, ovvero si sale di circa cinquanta metri con una pendenza costante del 5%. Non è un passo alpino, ma certamente quel dislivello aggiunse un tocco di classe al mio sprint da top runner.

Strinsi bene il doppio nodo, proseguii senza altri incidenti e portai a termine la maratona in due ore e trentadue: un fallimento, dopo una prima parte di gara decisamente troppo veloce. La scarpa fu soltanto un particolare sfortunato e quasi divertente. Oggi mi viene da sorridere all’idea di aver dovuto distanziare la maggior parte dei 25.000 corridori della NYC Marathon per riannodare una stringa. Di tutte le trappole possibili, di tutti gli errori che si possono fare alla partenza di una gara, quello di allacciarsi le scarpe con le mani unte di olio scaldamuscoli non l’avevo mai messo in conto.

«Scusate, dovrei fermarmi un attimo ad allacciare una scarpa...».

Fisiologia critica dell’inizio

La questione è talmente cruciale da meritare un rapido excursus. Come già detto, al momento del via la nostra mente è in uno stato di alterazione: siamo sovreccitati, è inevitabile; siamo preoccupati, attentissimi a evitare contatti pericolosi con chi ci sta intorno (almeno tre o quattro volte ho visto cadere degli atleti non lontano da me, in mezzo al gruppo che si metteva in movimento); siamo «esplosivi», perché carichi di energia e aspettative. Tutto questo va dominato: è la prima prova da superare, e può essere particolarmente insidiosa per i meno esperti.

Bisogna tenere presente che il nostro fisico, anche se non sembra (non ancora!) è già sotto stress. Il cervello brucia zuccheri: fin dal risveglio lo stiamo tenendo «acceso» in uno stato di scarsa tranquillità, che diventa ancora più fragile mano a mano che si avvicina la partenza. Anche il corpo è in movimento da un paio d’ore, ormai: colazione, trasferimento, riscaldamento (sempre che sia stato possibile farlo, altrimenti è anche peggio), un po’ di stretching, attesa nella «gabbia» (in piedi), inutili saltelli nervosi. È quasi un paradosso: per la maggior parte i maratoneti sono costretti a iniziare la gara in condizioni tutt’altro che ottimali, senza aver potuto far passare gradualmente il corpo dallo stato di quiete a quello adatto a un’attività intensa – quindi con i muscoli non irrorati di sangue e le pulsazioni troppo basse – eppure hanno già consumato energie preziose. Bisogna essere abili e adattabili: abili nel trovare anche pochi minuti e pochi metri per eseguire qualche breve tratto di corsa, qualche esercizio di stretching e mobilità articolare; adattabili nell’accettare le tante piccole scomodità causate dall’afflusso di migliaia di persone che devono fare la stessa cosa nello stesso posto nella stessa ultima mezz’ora prima del via.

La questione del riscaldamento non va sottovalutata. In molti casi, soprattutto per chi si trova alla prima esperienza, o comunque non ha un tempo d’iscrizione abbastanza buono, il problema si risolve da solo: c’è troppa gente, bisogna entrare nelle «gabbie» molto presto per evitare di essere proprio gli ultimi tra gli ultimi, e quindi non c’è modo di farlo. È senza alcun dubbio la situazione peggiore, e purtroppo devono viverla i corridori meno preparati. I consigli sono banali: usate un olio riscaldante, a meno che la temperatura esterna non sia superiore ai 20°; se trovate spazio sedetevi per terra e cercate di sciogliere le gambe, ma senza esagerare; soprattutto, abbiate molta pazienza all’inizio. Prendete i primi chilometri di gara come una specie di preparazione fisica a quello che verrà. Una cosa soprattutto è da evitare: cominciare a correre a strappi, cambiando continuamente direzione per evitare gli altri concorrenti mentre cercate di aprirvi la strada, scartando e sbuffando come cavalli imbizzarriti. Respirate a fondo e state tranquilli: è chiaro che perderete qualche minuto; ma quando troverete la strada ragionevolmente sgombra e avrete modo di impostare il vostro ritmo – ovvero dopo qualche centinaio di metri, nella maggior parte dei casi – lo farete con le gambe ancora sane e le riserve di energia quasi intatte. Altrimenti, per guadagnare una quantità di tempo comunque limitata, avrete bruciato gli zuccheri necessari a correre un paio di chilometri. E nessuno ve li restituirà, non prima del prossimo pranzo con gli amici.

Perché questo è il problema cruciale, non solo della partenza, ma dell’intera maratona: siete come una macchina con un serbatoio di benzina troppo piccolo per la strada che vi state accingendo a percorrere. Ogni spreco può rivelarsi fatale, e lasciarvi a secco. La similitudine è appropriata: per arrivare in fondo senza essere costretti a rallentare bisogna non svuotare del tutto il serbatoio; e ogni piccolo cambio di ritmo – credetemi sulla parola – è causa di un «aumento di giri» del motore e quindi di un’irreparabile impennata dei consumi. Se il vostro corpo (grazie all’allenamento cui lo avete sottoposto) è in grado di bruciare x grammi di glicogeno misti a y grammi di grasso corporeo per un chilometro al ritmo stabilito per l’intera maratona, quello stesso chilometro con frequenti accelerazioni e decelerazioni gli costerà il 50% in più. Questo significa che scoprirà di non avere alcuni grammi di glicogeno nei muscoli nel momento del bisogno. Serbatoio vuoto alcuni minuti prima del necessario, e tutto per colpa di poche centinaia di metri corsi senza riflettere, senza avere pazienza. Senza controllare la condotta di gara proprio nel momento in cui è più necessario farlo, perché i muscoli sono ancora troppo freddi e la mente troppo eccitata.

Subito dopo

Ho avuto la possibilità, fin dal lontano 1984, di partire tra le prime file in tutte le maratone che ho disputato. Non bisogna essere campioni: con un tempo inferiore alle 2h48’ si rientra tra i top runners, fatta eccezione naturalmente per i professionisti che vengono fatti schierare all’ultimo minuto davanti ai corridori «normali». È un grande vantaggio: non solo e non tanto perché non si perde nemmeno un secondo, e quindi alla fine il tempo reale e quello ufficiale coincidono, ma perché si può subito impostare la gara al ritmo desiderato. Al ritmo giusto, se non si sono fatti sbagli nella valutazione delle proprie possibilità.

Bisogna insistere su questo punto: il modo più sicuro per trasformare una maratona in una lenta agonia è partire troppo veloce. Sono convinto che nei primi chilometri sia possibile rovinare tutti gli altri. Non soltanto perché mi è capitato, ma perché è logico, è addirittura inevitabile che sia così: all’inizio della gara si è sottoposti a una forte pressione emotiva – mesi di preparazione, ore di attesa, e adesso il desiderio di volar via senza intralci spinge a forzare l’andatura per trovarsi liberi dalla paura di inciampare nei piedi di qualcuno, e subito dopo per scegliere il lato giusto della strada, la traiettoria migliore per la prossima curva – mentre le gambe sono forti, cariche di glicogeno, capaci di correre ben più rapidamente del passo che dovremmo imporci di tenere. I primi minuti sono un pericolo per l’esito dell’intera maratona: un pericolo annidato nella nostra testa, ingigantito dall’emotività.

Partire nella «gabbia» dei top runners è quindi un grande vantaggio, perché in pochi istanti si trova la strada abbastanza sgombra e si può impostare in tutta tranquillità l’andatura prevista. Sempre che si sia capaci di farlo, naturalmente. Una delle qualità più preziose di un maratoneta è l’istintiva e immediata percezione del ritmo della corsa: essere capaci di giudicare se si sta andando troppo forte o troppo piano rispetto al proprio obiettivo – di deciderlo in fretta, anche prima di poter verificare l’andatura grazie ai cartelli segnaletici, e poi di correggere il passo o di mantenerlo – è di importanza fondamentale per l’esito della gara.

La situazione è molto diversa se si parte più indietro, in mezzo a migliaia di altri maratoneti, a qualche decina di metri di distanza dalla linea dove inizia davvero il percorso. Nei casi peggiori ci possono volere varie decine di secondi – che sembrano eterni – prima di attraversarla, e trasformare una specie di trotterellare nervoso in qualcosa di simile alla corsa; se si è più fortunati, facendo attenzione, si riesce a procedere più rapidamente, lasciandosi quasi trascinare, all’inizio, dal movimento in avanti della massa. La sola cosa da evitare è farsi prendere dall’ansia, contando inutilmente, quasi rabbiosamente i secondi persi prima ancora di cominciare. Ci sarà tutto il tempo per recuperarli, se non si combinano guai.

Appena la strada è abbastanza libera, bisogna smettere di pensare agli altri e concentrarsi solo su se stessi. Sul respiro, sul ritmo del cuore e dei passi. Bisogna sforzarsi di ricordare l’andatura stabilita dai test, programmata e sperimentata tante volte in allenamento: quali sensazioni provavamo, con quale intensità spingevamo sulle gambe, a quale frequenza si manteneva il cuore nelle prime decine di minuti. Bisogna tornare a sentire tutte insieme quelle sensazioni, e su quelle regolare il passo, in attesa di poter verificare di non aver fatto errori. Anche per questa primissima fase di gara c’è da fare una raccomandazione importante, specialmente per i meno esperti: sarete convinti di andare troppo piano, ed è del tutto normale. Non siete nelle stesse condizioni di un allenamento: più riposati, più eccitati dalla competizione, e quindi poco predisposti a sentire gli effetti immediati dello sforzo muscolare. Quindi attenzione: ricercate il vostro passo, sapendo che vi sembrerà troppo facile. Tranquilli, tanto non dura.

27 Kipling conclude la sua celebre Lettera al figlio – più conosciuta con il titolo di Se (If–) e composta nel 1910, quindi dopo il drammatico arrivo di Dorando Pietri alla maratona olimpica di Londra – con questi quattro versi: «If you can fill the unforgiving minute / With sixty seconds’ worth of distance run: / Yours is the Earth and everything that’s in it, / And – which is more – you’ll be a Man, my son!» (R. Kipling, Letter to the Son, vv. 29-32: «Se puoi riempire l’inesorabile minuto / con sessanta secondi degni di una lunga corsa, / tua è la terra e tutto ciò che contiene, / e – cosa ancora più importante – tu sarai un Uomo, figlio mio!»).

28 Oggi sono il doppio, anche se la qualità è scaduta in maniera considerevole: nel 1989, infatti, ben 138 uomini e 8 donne terminarono la maratona di New York sotto le 2h35’; nel 2016 soltanto 56 uomini e 8 donne. La tendenza generale è confermata dai risultati di tutte le altre maratone internazionali prese in esame.

29 Molte manifestazioni hanno il loro atleta-simbolo: mi vengono in mente Roger Federer, re di Wimbledon, o Rafa Nadal, indiscusso sovrano del Roland Garros; e poi Fiorenzo Magni, il «Leone delle Fiandre»; Eddy Merckx, sette volte vincitore della Milano-Sanremo, ecc. La NYC Marathon ha invece una regina, la norvegese Grete Waitz (1953-2011), che la vinse nove volte: 1978, 1979, 1980 (in 2h25’42”, all’epoca record della corsa), 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 e 1988. A Los Angeles – prima maratona olimpica femminile – la Waitz era la favorita, ma venne battuta dalla statunitense Joan Benoit, protagonista di una gara strepitosa in una giornata caldissima, e finì seconda in 2h26’18”.