I.

Ricordare

Eroi

Ogni sport ha i suoi eroi e le sue leggende: ma sono quasi sempre relativamente recenti, perché gli sport che oggi conosciamo e pratichiamo sono creature della civiltà contemporanea. A nessuno importa davvero che nella Firenze medievale si giocasse qualcosa che lontanamente somiglia al gioco del calcio. Nessun uomo o donna, in secoli lontani, sfidava i suoi simili a percorrere avanti e indietro una vasca piena d’acqua. Fanno eccezione solo l’atletica, la lotta, il pugilato: le discipline delle Olimpiadi antiche, questa strana invenzione della civiltà di cui siamo discendenti diretti, che si credeva capace di sfiorare con la fronte il cielo abitato dai suoi dèi. E nessuno – nessun guerriero, nessun poeta, nessun filosofo – poteva aspirare a sentirsi più simile agli immortali dell’atleta che avesse colto l’alloro riservato ai vincitori di Olimpia.

Ottima è l’acqua, l’oro come fuoco acceso

nella notte sfolgora sull’esaltante ricchezza:

ma se i premi aneli a cantare, o mio cuore,

non cercare astro più caldo del sole nel vuoto cielo,

e non celebriamo gara più bella di quella di Olimpia...

È l’inizio della prima delle odi Olimpiche di Pindaro, composta per celebrare il tiranno Ierone di Siracusa, i cui cavalli avevano trionfato nel 476 a.C. I giochi erano vecchi di tre secoli: le prime Olimpiadi, infatti, erano state celebrate nell’anno 776 prima della nostra era, un’epoca che si confondeva nella nebbia del mito, non troppo lontana dai giorni in cui gli dèi si aggiravano ancora sulla terra intrecciando i loro destini a quelli degli uomini. All’inizio era prevista una sola gara, una corsa veloce che prendeva nome dallo stadion all’interno del santuario di Zeus destinato a ospitarla, la cui pista, racchiusa da tribune a ferro di cavallo, era lunga 186 metri; solo nei giochi della XIV Olimpiade, nel 724 a.C., venne aggiunto il diaulos, il «doppio stadio», andata e ritorno, quindi 370 metri; quattro anni più tardi fu la volta del dolichos, una gara simile ai nostri 5.000 metri, che iniziava e si concludeva all’interno dello stadio e rimase la sola prova di resistenza prevista dal programma dei giochi. Soltanto nel 520 a.C., con la LXV Olimpiade, fu introdotta la corsa con le armi (hoplitódromos) sulla distanza del diaulos: l’unica gara in cui gli atleti non correvano completamente nudi, ma portavano schinieri, scudo e elmo di bronzo – e lo scudo da solo pesava circa nove chili.

Tutte le guerre dovevano interrompersi, almeno una volta ogni quattro anni, per consentire la celebrazione dei giochi; un ramoscello di ulivo era il premio dei vincitori, ed è rimasto da allora simbolo della pace tra gli uomini. Un dono degli dèi raro come una vittoria, inseguito, conquistato, celebrato e subito perduto: nei giochi olimpici i Greci riuscirono a intrecciare l’aspirazione alla gloria e alla pace, la pratica e la sublimazione della guerra, la celebrazione della giovinezza che dura un istante, ma può venire resa eterna dal trionfo in una gara sportiva. Poi si tornava a casa e il tempo riprendeva a fluire inarrestabile e ciclico, imprigionando gli uomini nelle sue stagioni di guerra e morte, fino alle successive Olimpiadi...

La «corsa di maratona» non esisteva ancora, anche se per noi moderni la sua origine è legata all’impresa di un soldato vissuto venticinque secoli fa. La versione della storia che ha dato origine alla gara è ben nota, ma sicuramente falsa. Il dodici di settembre del terzo anno della LXXII Olimpiade, il nostro 490 a.C., novemila opliti ateniesi e mille guerrieri inviati dalla città alleata di Platea riuscirono a sconfiggere un esercito persiano sbarcato presso il villaggio di Maratona, sulla costa settentrionale dell’Attica. La battaglia fu breve e sanguinosa; i Greci attaccarono in massa, percorrendo a passo di corsa gli ultimi duecento metri prima dell’urto, ovvero la zona battuta dal tiro degli arcieri – l’hoplitódromos olimpico non era una disciplina priva di utilità pratica, in fin dei conti – e travolsero su entrambe le ali la linea nemica, stringendo poi inesorabilmente verso il centro, dove si trovavano le truppe migliori. I Persiani, superiori di numero ma non abituati alla tremenda violenza di una mischia condotta dalla fanteria pesante, né armati in modo adatto a sostenerla, cedettero quasi subito e vennero presi dal panico: a migliaia caddero sotto i colpi di lancia degli opliti, mentre i superstiti si reimbarcavano per sfuggire alla distruzione completa.

Conquistata la vittoria, mentre le navi persiane si allontanavano verso capo Sunio, Milziade, il comandante ateniese, diede ordine all’esercito di mettersi immediatamente in marcia verso la città, temendo che i nemici giunti dal mare potessero trovarla senza difesa. Circa duemila opliti rimasero a Maratona per seppellire i caduti; tutti gli altri attraversarono l’Attica, con le armi al seguito, e percorsero una quarantina di chilometri durante il pomeriggio, la sera e una parte della notte di fine estate, senza concedersi riposo nonostante il tremendo sforzo fisico e psicologico del combattimento appena concluso. Il giorno dopo, quando i Persiani sbarcarono davvero sulla costa occidentale dell’Attica, videro risplendere sulle mura di Atene gli scudi dei guerrieri che li avevano sconfitti a Maratona, e il loro comandante decise di rinunciare all’attacco, riprendendo la navigazione e facendo rotta verso l’Asia.

Fin qui la storia. Ma la battaglia che aveva segnato il primo trionfo della piccola Grecia sull’immenso impero persiano rimase scolpita nella memoria collettiva e divenne ben presto fonte di aneddoti e leggende: una delle più popolari trasformò lo sforzo collettivo dell’esercito vittorioso nell’impresa eroica di un singolo oplita, incaricato da Milziade di correre fino ad Atene per portare ai concittadini la notizia della vittoria, con l’avvertimento di tenersi pronti a respingere un eventuale attacco nemico. L’uomo prescelto avrebbe obbedito subito all’ordine, nonostante fosse spossato dalla fatica: «senza nemmeno togliersi le armi di dosso», leggiamo in alcune fonti antiche – assurdo, perché corazza, schinieri, elmo e scudo di un oplita greco del V secolo a.C. pesavano oltre trenta chili –, il soldato avrebbe percorso i famosi 40 chilometri senza risparmiarsi, «ancora accaldato dalla battaglia», e sarebbe arrivato allo stremo delle forze. Secondo Plutarco, quando l’uomo raggiunse finalmente Atene

si accasciò davanti alla porta dei primi cittadini e riuscì solo a dire: «Salve! Abbiamo vinto!» – e subito dopo morì1.

Lunga corsa e sacrificio inutile, quindi, perché lo sfortunato oplita non sarebbe riuscito a riferire la parte più importante del messaggio: «State pronti! I Persiani navigano verso Atene!», o qualcosa di simile, ma chi ha raccolto e diffuso la leggenda non sembra aver fatto troppo caso a questo particolare.

È la versione più popolare della storia, eroica e suggestiva, ma non ha alcun fondamento nella realtà dei fatti. Le cose andarono in maniera diversa, anche se non meno interessante per il nostro tema. Nei capitoli 105-106 del sesto libro di Erodoto – lo scrittore che i Greci consideravano il «padre della storia», autore alla fine del V secolo a.C. del primo capolavoro della letteratura occidentale in prosa – possiamo leggere il resoconto della vera impresa compiuta dall’uomo il cui nome è rimasto legato per sempre alla corsa di Maratona. «Prima di lasciare la città» per muovere con l’esercito verso la costa settentrionale, dove era stato segnalato lo sbarco delle forze nemiche, i comandanti ateniesi decisero di mandare un araldo a Sparta in cerca di aiuto: e affidarono il loro messaggio «a un certo Fidippide, ateniese di nascita, e di professione corridore abituato a percorrere lunghe distanze». Erodoto usa un termine molto preciso: emerodromo, ovvero un uomo in grado di correre per un giorno intero, e specifica subito dopo che era ben allenato, perché «si dedicava a quell’attività» in maniera costante.

Fidippide partì con il messaggio e raggiunse Sparta – lontana circa 240 chilometri; ma si possono prendere scorciatoie affrontando alcune salite piuttosto dure, e infatti una fonte antica parla di 1.240 stadi, pari a circa 227 chilometri2 – «entro il giorno successivo da quando aveva lasciato la città di Atene»: ovvero, essendo partito verosimilmente all’alba, meno di trentasei ore dopo. Erodoto non sembra considerare l’impresa al di fuori dalle possibilità umane; e di fatto non lo è, anche se per saperlo con certezza abbiamo dovuto aspettare duemilaquattrocentosettantadue anni3. Fidippide dunque arrivò a destinazione, riferì agli Spartani la richiesta d’aiuto di Atene, ne attese la risposta (per il momento negativa: «era loro usanza non avanzare in guerra prima che la luna fosse piena», quindi bisognava pazientare, anche se i Persiani erano sbarcati in Attica) e tornò subito indietro a riferire. Di corsa, ovviamente, per altri milleduecentoquaranta stadi nell’estate greca, scavalcando colline e montagne. All’arrivo l’emerodromo arricchì il suo rapporto, di per sé tristemente scarno, con un particolare inquietante e suggestivo:

vicino il monte Partenio, sopra Tegea, si era imbattuto nel dio Pan, che lo aveva chiamato per nome e gli aveva ordinato di chiedere agli Ateniesi «per quale motivo non si prendessero minimamente cura di lui, nonostante fosse così ben disposto nei loro confronti, li avesse spesso aiutati in passato e fosse pronto a farlo ancora in futuro...» (Storie, VI, 105).

I concittadini lo presero sul serio, «credendo senza esitazione alla veridicità del suo racconto»: anche perché Pan, dio dell’ebbrezza, seducente e minaccioso, inafferrabile, che il tragediografo Euripide avrebbe definito «al tempo stesso il più benevolo e il più terribile per gli uomini», andava trattato con rispetto. Appena superata la crisi dell’invasione persiana, decisero quindi di costruire un tempio in suo onore ai piedi dell’Acropoli, «dove celebrare una festa annuale con sacrifici e una gara di corsa con fiaccole».

Meno male che il barone de Coubertin scelse di non seguire la tradizione erodotea, benché certamente la conoscesse bene e fosse consapevole che è la sola versione della vicenda di Fidippide basata sulla realtà storica: altrimenti, dal 1896 in poi, gli atleti delle Olimpiadi moderne invece di correre la distanza regina dei 40 chilometri, poi diventati 42,195, avrebbero dovuto affrontare una strana specialità non priva di rischi a causa della vegetazione lungo il percorso. Meglio riprendere la leggenda della corsa fatale da Maratona ad Atene per annunciare la vittoria, aggiungendovi il nome dell’emerodromo professionista capace di percorrere oltre 400 chilometri in pochi giorni.

La storia di Fidippide è interessante e istruttiva, anche se non riguarda direttamente la gara di maratona. Prima di tutto perché testimonia come due millenni e mezzo fa vi fossero uomini capaci di correre per una distanza e un tempo eccezionali senza avere a disposizione calzature e abbigliamento tecnico, cibi energetici, integratori salini e altre bevande concepite per sforzi aerobici di lunga durata. L’altro aspetto rivelato dalle parole dello stesso protagonista è che il doping non sembra essere un’invenzione recente. Come non sospettare l’uso di qualche tipo di sostanza stupefacente da parte dell’emerodromo che doveva affrontare una missione tanto impegnativa? Cosa penseremmo, oggi, di un corridore di lunghissima lena che a mezza via incontra uno degli immortali, anche piuttosto seccato, e parla con lui? Un’allucinazione causata dalla fatica, senza dubbio, ma non solo. Fidippide era quasi certamente da squalifica. Ma non era un suo problema. E parlare con gli dèi era considerato un privilegio riservato a pochi.

Questa la vera impresa di Fidippide, corridore più veloce di un uomo su un solo cavallo. I comandanti ateniesi – che non potevano contare su stazioni di posta dove effettuare cambi regolari di cavalcatura – erano consapevoli che sarebbe stato più saggio affidarsi alle gambe dell’emerodromo: e Fidippide non tradì la loro fiducia, portando a termine la missione nel tempo previsto.

Sono trascorsi venticinque secoli, che per l’evoluzione della specie rappresentano un battito di ciglia: siamo ancora discendenti diretti di Fidippide, e dei cacciatori paleolitici le cui ombre si confondono nella notte dei tempi. Continuiamo a essere adatti alla corsa di resistenza, ma – dal momento che le condizioni di vita sono cambiate (non dobbiamo più sfiancare le prede inseguendole nella savana, e nemmeno portare messaggi correndo per giorni interi) – abbiamo trovato il modo per trasformare la nostra migliore qualità fisica in una sfida astratta, con limiti, motivazioni e fascino legati più alla nostra storia che alla natura. Quindi artificiali e propriamente umani: perché la sola cosa che sappiamo fare bene, a parte correre, è inventare regole per dare ordine al mondo.

La corsa di maratona è dunque una creazione recente. Nel 1889 Pierre de Frédy, barone de Coubertin, fu incaricato dal governo francese di presentare un rapporto sulla «cultura fisica» nei vari sistemi scolastici europei, dei quali era uno dei massimi esperti: il risultato fu scoraggiante, perché mancava una politica comune che potesse conferire prestigio all’attività sportiva, integrandola nell’evoluzione della società a vantaggio del benessere dei cittadini. La soluzione proposta – geniale, bisogna ammettere – fu quella di organizzare una grande competizione internazionale, a cui dare il massimo risalto, prendendo a modello gli antichi giochi di Olimpia e facendoli rivivere nel mondo moderno. L’idea del barone de Coubertin venne accolta con entusiasmo: il 16 giugno 1894 fu indetto un Congresso Internazionale Olimpico a cui affidare l’organizzazione dell’evento. Fu proprio uno dei membri più autorevoli del Congresso, il glottologo francese Michel Bréal – fondatore della semantica – il fautore dell’introduzione nel programma dei giochi di una corsa di resistenza, che non aveva precedenti nelle gare antiche. Inizialmente de Coubertin, nella sua prima visita ad Atene per organizzare la grande manifestazione del 1896, non discusse la questione con i greci; ma Bréal non desistette, e gli scrisse che «se il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici avesse voluto far rivivere la famosa corsa del soldato di Maratona come parte del programma», lui sarebbe stato lieto di offrire personalmente «un premio per questa nuova gara».

Gara nuova, senza tradizione, basata su una corsa famosa ma falsa; de Coubertin lo sapeva, ma riconobbe l’efficacia e la suggestione dell’idea – la gloria degli antichi Greci, il messaggio della vittoria reso eterno dall’eroica morte di Fidippide, o di chi per lui – e trasmise subito la proposta di Bréal al principe Costantino, presidente del Comitato Olimpico ellenico. L’erede al trono, come prevedibile, la accolse senza un attimo di esitazione: la corsa avrebbe avuto luogo su un percorso di 40 chilometri, con partenza presso il tumulo degli opliti caduti a Maratona e arrivo nel ricostruito stadio Panathinaikos, ai piedi dell’Acropoli di Atene. Ben presto Costantino precisò che la gara si sarebbe chiamata maratona e sarebbe stata uno degli eventi più prestigiosi dei primi giochi olimpici moderni, e in privato aggiunse probabilmente che l’avrebbe vinta un greco.

Alle due del pomeriggio del 10 aprile 1896 iniziava così la storia della maratona, la gara diventata per molti simbolo dei giochi olimpici moderni. Un episodio inventato, una battaglia lontanissima nel tempo ma mai dimenticata, un popolo che cercava di ritrovare la propria identità e stava per affrontare altre guerre terribili; de Coubertin e Bréal, uomini che sognavano un mondo destinato alla pace e al progresso, una società a cui l’attività sportiva avrebbe potuto dare nuovi stimoli di sviluppo nella concordia. Illusioni presto cancellate nel terribile «secolo breve» dei totalitarismi e dei conflitti mondiali: ma i giochi olimpici sono rimasti, la maratona è rimasta, gli atleti che portano il messaggio di vittoria alla fine della loro corsa sono rimasti, e la gara è diventata un fenomeno di massa, con decine di migliaia di appassionati in tutto il mondo, a tutte le latitudini, in tutte le stagioni.

Fin dal primo giorno la maratona ha avuto i suoi eroi e le sue vicende ricche di sorprese e colpi di scena. Inevitabile, vista la lunghezza e il carattere della gara, che nei decenni a cavallo del 1900 doveva sembrare a molti davvero «estremo». Spiridon Louis, il portatore d’acqua accolto dal suo re sulla linea del traguardo, primo vincitore e primatista olimpico in 2h58’50”, che non avrebbe mai più corso, preferendo tornare alla vita di sempre dopo aver chiesto in premio solo un cavallo e un carretto; Thomas Hicks, che il 30 agosto del 1904 giunse all’arrivo della maratona di St. Louis stravolto dalla fatica, sostenuto a dosi di stricnina e uova sbattute per tutta la parte finale della prova, corsa su un percorso durissimo in un giorno di caldo feroce, con l’aria resa irrespirabile dalla polvere sollevata dalle automobili che seguivano gli atleti; Dorando Pietri, entrato da solo nello stadio londinese il 24 luglio 1908, semicosciente, crollato quattro volte a terra, incapace di raggiungere il traguardo senza essere sostenuto da uno dei giudici, vittorioso ma squalificato e consegnato per sempre alla leggenda dello sport; Abebe Bikila, rapido e leggero a piedi nudi come se la forza di gravità avesse regole speciali valide per lui solo, il volto imperturbabile scavato dai lampi dei fotografi nella notte di Roma...

È utile conoscere gli eroi di questa disciplina, perché se ne può trarre ispirazione. Il mio preferito è Emil Zátopek: umanissimo protagonista di sforzi terribili – uno degli allenamenti che lo resero famoso prevedeva quaranta ripetizioni da quattrocento metri –, Zátopek è un monumento alla capacità di soffrire e trasformare la sofferenza in qualcosa di sublime, senza perdere senso del limite e ironia. A un giornalista che gli chiedeva di spiegare le smorfie di dolore che faceva in gara, rispose di non avere abbastanza talento per correre e sorridere insieme; unico atleta della storia ad aver vinto 5.000, 10.000 e maratona nella stessa Olimpiade (Helsinki, 1952), «la locomotiva umana» rimane un esempio per tutti noi uomini bianchi, meno dotati dalla natura degli splendidi corridori degli altipiani di Eritrea, Etiopia e Kenya, ma a volte altrettanto capaci di stupire gli dèi della corsa.

Pietri, Bikila, Zátopek, Shorter, Gebrselassie. Ognuno sceglie gli eroi che più colpiscono la sua immaginazione; ma la cosa splendida della maratona – una delle tante – è che non si può far altro che provare ammirazione per gli uomini e le donne che la affrontano e ne escono vittoriosi. Lasciamo da parte, per il momento, il problema degli atleti che fanno ricorso al doping – un labirinto pieno di trappole, molto più complesso di quel che potrebbe apparire a un’analisi superficiale; tutti gli altri, tutti gli atleti onesti, capaci di sfruttare al massimo le proprie doti affrontando sacrifici al limite delle possibilità umane, gli atleti capaci di una dedizione quasi religiosa alla disciplina che hanno scelto e di una stoica sopportazione della sofferenza che comporta il praticarla ad alto livello, sono un esempio della grandezza che vive nel cuore e nella mente dell’uomo.

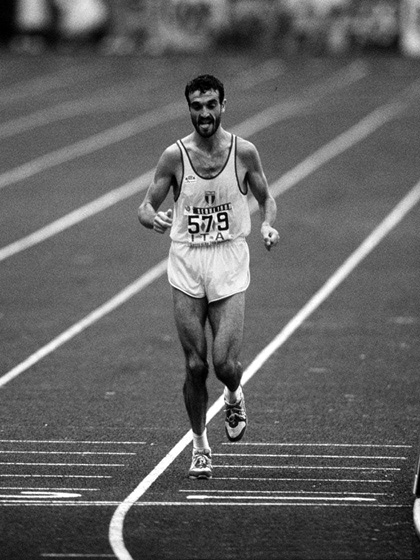

Gelindo Bordin vince la maratona olimpica di Seul, 2 ottobre 1988.

Ma non ci sono soltanto i campioni, è ovvio. Guardando un filmato di Zátopek, di Bikila o di Bordin non ho mai pensato di essere fatto della stessa materia di quei grandi corridori, né dal punto di vista fisico, né da quello della forza morale. Ho conosciuto di persona solo Bordin; l’ho persino visto allenarsi al Centro di preparazione olimpica del Coni di Tirrenia, dove noi tesserati delle squadre livornesi avevamo il privilegio di poter entrare a correre. Lo ricordo amichevole, gentile, ma reso diverso, in qualche modo, dall’impegno totale cui aveva deciso di sottoporsi, e dalla fatica enorme che richiedeva. Allora mi pareva di fare sul serio, ma la distanza tra noi restava immensa; forse era ancora più impressionante per me, che macinavo comunque più di 100 chilometri alla settimana e giravo in pista a buon ritmo. Gli eroi sono eroi; possono servire come esempio per gli altri, ma appartengono a un mondo tutto loro.

Uomini comuni

Ho conosciuto uomini forti. Stefano, livornese come me, che aveva un banco alimentare al mercato e nel 1982 vinse la maratona della nostra città in due ore e ventitré minuti: l’ho visto fare quindici volte mille metri in pista dopo essere stato per otto ore in piedi a servire i clienti, e pochi riuscivano a stargli dietro. Oppure Jesus, con il volto impenetrabile da ragazzino, padrone di un piccolo negozio di frutta e verdura ad Arequipa, un ingresso senza finestre sulla strada che scendeva al fiume, lui la moglie e una bimba piccolissima che dormivano nel retrobottega: la mattina all’alba andava a comprare la merce fresca, la scaricava e poi usciva ad allenarsi con il suo unico paio di scarpe, mi salutava con un gesto e ce ne andavamo verso il deserto, verso il Misti che catturava il primo sole sfiorando i seimila metri nel cielo cristallino, gomito a gomito senza scambiare parola – anche perché lui era tanto più forte di me, io facevo fatica a stargli dietro e dovevo risparmiare il fiato; e poi non c’era molto da dire, esistevano soltanto la corsa e la bellezza del mondo attorno e una distanza incolmabile tra le nostre vite, se non per quelle poche ore di fatica condivisa – ma era abbastanza.

E Mario, uno dei fratelli De Persio, stirpe di corridori: un lavoro duro tutta la settimana, due caffè appena alzato la mattina della gara e un viaggio in autobus fino alla partenza della maratona di Roma, con la borsa in spalla; due ore e ventidue minuti dopo il colpo di pistola tagliava il traguardo senza pensare nemmeno di aver fatto una gran cosa. Siamo stati amici, per qualche anno, e ogni tanto siamo riusciti ad allenarci insieme. Ricordo un «lunghissimo» dalle sue parti, sui monti Simbruini: era una domenica di febbraio, a tratti pioveva forte, e noi facemmo quasi 40 chilometri su e giù dagli altipiani di Arcinazzo con le nostre compagne che ci seguivano in macchina perché non si sa mai, se le cose si fossero messe veramente male poteva esserci bisogno di salire a bordo a riscaldarci. I rivoli d’acqua sull’asfalto, le sciabolate dei fari accesi alle nostre spalle mentre tagliavamo le curve, i boschi neri, le nuvole vicinissime. Parlavamo e ci prendevamo in giro: ma chi ce lo fa fare? Ma un tè caldo, invece? Ma passare il pomeriggio sotto le coperte a far l’amore? Ma che noia ’sta discesa, io la odio, quand’è che si ricomincia un po’ a salire? Non aver fretta, che in salita ti sperdo... Tu ci sei nato, da queste parti, ma mi sa che ti sei perso...

Ricordo anche quanto eravamo felici. Non aveva importanza la gara che ci aspettava meno di due mesi dopo, il programma di allenamento, la fatica da gestire giorno per giorno, la ricerca della forma perfetta. Quella mattina era tutto oltre l’orizzonte. Salivamo e scendevamo in compagnia del vento e della pioggia, con un ritmo e una leggerezza che oggi mi sembrano quasi irreali. Due ore e tre quarti parlando di tutto e di niente, come se fosse la cosa più naturale del mondo, e la migliore che la vita ci potesse offrire in quel giorno breve di febbraio. Lui era forte davvero, io un privilegiato: perché il giorno dopo Mario doveva andare al lavoro alle otto di mattina, lontano da casa, mentre io avrei passato buona parte del lunedì steso sul divano a recuperare lo sforzo leggendo un libro per la mia tesi.

Ho davvero conosciuto uomini forti. Li ho seguiti, ho lottato con loro, li ho guardati con ammirazione restando un minuto più indietro, fiero che la vita mi avesse dato l’opportunità di essere per qualche giorno un buon compagno di allenamento. Tutti hanno smesso di correre, e nessuno verrà mai ricordato se non dagli amici più cari; ma quando penso a loro mi viene in mente una splendida pagina di Joseph Conrad, che conosco e amo da tanti anni. Conrad ripensa l’equipaggio del veliero Narcissus, il primo che avesse mai conosciuto; è passato molto tempo, e dopo averli lasciati al termine del viaggio scrive di non averli rivisti mai più. «Il mare se ne prese alcuni, i piroscafi altri; i cimiteri della terra renderanno conto dei rimanenti», perché «un compagno di bordo che se ne va, come ogni altro uomo, se ne va per sempre». Eppure qualcosa rimane.

A volte la corrente della memoria risale impetuosa il Fiume dalle Nove Curve. Allora su quelle acque desolate scivola una nave – una nave avvolta nell’ombra, con un equipaggio di ombre. Passano e mi fanno un cenno, con un saluto spettrale. Non è forse vero che sul mare immortale abbiamo strappato un senso alle nostre vite di peccatori? Addio, fratelli! Eravate un buon equipaggio. Mai uomini migliori hanno raccolto con grida selvagge la tela palpitante di una vela di trinchetto; o sballottati arriva, invisibili nella notte, hanno risposto con urlo ad urlo a una tempesta di ponente4.

Potrei dire lo stesso. Un compagno di corsa che se ne va, come ogni altro essere umano da cui ci separiamo, se ne va per sempre. Eppure la memoria conserva il dono più prezioso, «il significato che siamo stati capaci di strappare alle nostre vite di peccatori», non a bordo di una nave a vela ma lungo una strada di campagna o sull’anello di una pista, felici della nostra sofferenza. Se Conrad avesse conosciuto i miei compagni avrebbe usato anche per loro parole simili, perché mai uomini migliori si schierarono alla partenza di una gara di maratona, nascosti tra la folla, sconosciuti al mondo, miti, indomabili.

1 Plutarco, Moralia, 347C. All’origine di questa versione, e quindi dell’errore, c’è la marcia forzata di 40 chilometri realmente compiuta dall’esercito ateniese subito dopo la battaglia, per accorrere in difesa della città: gli opliti erano pronti al combattimento, ma ovviamente con le armi al seguito, su carri e bestie da soma, non indossate.

2 Solino, Collectanea rerum memorabilium, I, 98. Gaio Giulio Solino compilò la sua raccolta di aneddoti attorno alla metà del III secolo.

3 Nel 1982 quattro ufficiali della Royal Air Force britannica, in missione in Grecia, decisero di verificare se il racconto di Erodoto avesse credibilità storica e tentarono di completare il percorso da Atene a Sparta in un giorno e mezzo. Tre di loro ci riuscirono (il più veloce, John Scholtens, in 34 ore e mezzo). Dall’anno seguente venne organizzata la gara ufficiale, denominata Spartathlon, lunga 246 chilometri, la cui prima edizione fu vinta dal greco Yiannis Kouros con l’eccezionale risultato cronometrico di 20h29’04” (rimasto imbattuto). Nel 2005 Kouros ha deciso emulare l’intera impresa di Fidippide ed è riuscito a tornare di corsa ad Atene dopo un solo giorno di riposo.

4 J. Conrad, Il negro del Narcissus, Milano, Mursia, 1990, p. 175.