XIII. Madrugada de las heridas

No diré que sea sencillo montar un caballo de noche. Lo que resulta complicado es hacerlo sin rienda a la que sujetarse, galopando por una trocha de ovejas y con una mano aferrada a las crines del animal, pues la otra no podía utilizarla al tenerla engrilletada a la de Kylian. Cada vez que el Ovejo daba un tirón del ronzal, el caballo alzaba el cuello y su lomo se agitaba en un escorzo que nos hacía bailar como marionetas sobre un tronco ensebado. Y hoy pienso que, si nos malmatamos esa noche, fue porque Dios, que todo lo ve y todo lo puede, se debía de estar divirtiendo con aquella saltarella que nos traíamos y por esa razón evitaba que diéramos con nuestros huesos en tierra.

Aunque, si he de ser sincero, nuestro jineteo no desmerecía del que se traían los alguaciles. Apenas habían descansado unas horas y la fatiga les impedía montar con el porte propio de su condición. La cabalgata era una fila irregular de siluetas fatigadas que solo aspiraba a abandonar cuanto antes el bosque de Lambridge, la espesa y extensa arboleda cercana a Wallingford. La noche no dejaba ver más allá de la cuesta o el recodo siguientes, y las ramas bajas de los abedules nos fustigaban el rostro con súbitos verdascazos. Debíamos de parecer una manada de centauros perdidos entre la fronda, si exceptúo al Ovejo, cuyas enormes caderas oscilando en la montura parecían las de una matrona sentada en un orinal.

Salimos a un breve claro al que la luna daba un aire de cementerio. Ignoro si fue esa espeluznante impresión o que los cascos de los caballos dejaron de hacer ruido al pisar la hierba, pero en ese momento percibí una de esas sensaciones de peligro, oscuras y atávicas, me temo, a las que uno no le encuentra explicación. Oí luego un áspero silbido, el gemido de Kylian atrás de mí y, casi en forma simultánea, una fortísima punzada en mi escápula que todavía me muerde cuando llega el invierno.

Pasos adelante de mí, Brendan Brewster se dobló sobre sí mismo y se desplomó del caballo. Dos astas le habían entrado por la espalda y sobresalían de su pecho.

Escuché maldiciones, órdenes, gritos de dolor. Las flechas volaban sobre nosotros y se ensartaban, letales y temblorosas, en hombres y caballos. El claro se había convertido de pronto en un improvisado matadero donde la muerte se movía a sus anchas por entre aquella danza de sombras que se retorcían de dolor, abrían los brazos tras ser alcanzadas por alguna flecha o rebotaban sobre la hierba del claro, arrastradas por caballos lacerados que relinchaban y coceaban en vano esfuerzo por librarse de los dardos que llevaban ensartados en las ancas o en el cuello.

El Ovejo se desplomó con el cráneo atravesado por una vara de fresno que le entró por la oreja izquierda y le asomó por la derecha. Al caer, soltó el ronzal de nuestro caballo, el cual alzó las patas delanteras y se liberó de Kylian y de mí por la grupa.

Caímos al suelo enredados a causa de los grilletes y rodamos bajo las inquietas patas de los caballos que aún conservaban algún alguacil en su grupa

—¡La ganzúa, la ganzúa, aprisa! —le grité a Kylian—. ¡Tenemos que soltarnos los grilletes!

Kylian no contestó.

Golpeé su rostro en la oscuridad, pero tampoco obtuve respuesta. Giré sobre mí para deshacer el enredijo en que estábamos y entonces me percaté de que la punta de una flecha sobresalía de su corazón, la misma que había punzado mi escápula.

Extraje el perno del bolsillo de Kylian y de sendos giros solté los grilletes que nos atenazaban las manos y los pies. Me arrastré hasta el cadáver de el Ovejo y tomé su espada.

Un caballo suelto caracoleaba cerca de mí. Lo tomé de la rienda, salté sobre él, me abracé a su cuello y lo espoleé a golpes de talón.

El animal salió corriendo hacia el otro lado del claro donde el camino volvía a entrar en el bosque.

Miré hacia atrás una o dos de veces. De entre los árboles salió entonces un grupo de hombres a caballo. Habían dejado de disparar flechas y, con las espadas en ristre, se dirigían al centro del claro para consumar la emboscada. Los pocos alguaciles que aún quedaban en pie desenvainaron las suyas y se aprestaron a enfrentar a los asaltantes.

Una voz inconfundible, aquella especie de ladrido articulado que salía de la garganta de Oliver Northwode, el sheriff de Wallingford, aulló:

—¡Id tras él, que no escape!

Supuse que ese alguien era yo, pues del grupo se separaron dos jinetes que a revienta cinchas se lanzaron en pos de mí.

Penetré de nuevo en el bosque con la esperanza de que la oscuridad me ayudara a escapar. Mis piernas golpeaban como un compás enloquecido los ijares del caballo, pero el sendero no ayudaba. A veces se estrechaba tanto que parecía estar a punto de concluir unas yardas adelante. Era retorcido e imprevisible y no me permitía alcanzar una velocidad suficiente como para alejarme de mis cazadores.

Pero el caballo parecía haber sido entrenado para la caza del jabalí. Evadía bultos y saltaba sobre troncos con una flexibilidad y una rapidez asombrosas. Corría tan enajenado como yo lo estaba, pero sin conciencia del peligro de estrellarnos o acaso con mayor confianza en sí mismo de la que yo tenía en mí.

De pronto, el bosque se abrió a una claridad de trigales. Lambridge quedaba finalmente atrás y el camino se volvía recto. Contemplar la llanura abierta me llenó de gozo y espoleé el caballo con más furia, dispuesto a perderme de vista.

Mi perseguidor, pues ahora era uno solo (el otro no había debido de tener suerte en la arriesgada galopa), estaba a unas cien yardas. Traía la espada en la mano y no daba la impresión de que fuese a ceder en su propósito de rajarme salva sea la parte.

La caza no duró más que mi paciencia, asunto de un cuarto de hora. Se trataba, sin duda, de un hombre decidido y terco, pues la distancia entre los dos no se ensanchaba, aunque tampoco se reducía, y eso podía prolongarse hasta el alba, cuando habría sido más difícil perderlo. Pensé que podía aprovechar el tiempo que durase el combate de los alguaciles en el claro y perderme luego en la noche. Pero antes tenía que resolver el problema con mi perseguidor.

Tiré de la rienda y descabalgué de un salto. Saqué del cinto la espada que le había quitado al Ovejo, la empuñé con una mano, la escondí a mis espaldas y me planté en el centro del camino.

No era una pose marcial, excuso decir, ni yo era tan valiente ni arrogante como pretendía. Solo me aprestaba a ejecutar el lance más elemental de todos los que mi padre había querido que aprendiese: el que libra un caballero de a pie del ataque de otro a caballo. Todo cuanto debía hacer era un escorzo con el cuerpo cuando tuviese al animal encima, arriesgada operación en la que uno puede acabar atropellado si no la ejecuta con precisión.

El jinete se acercaba con rapidez y, como a la distancia de un grito, alzó la espada.

La luna rozó el arma y un pálido resplandor salió del acero. Y en tan delicada situación, agradecí mentalmente a mi padre que me hubiese obligado de niño a ser diestro en el uso de las armas y a saber cómo despacharse a un cristiano, aunque no fuese con honra ni gloria ni en nombre de Dios ni del rey.

Cuando tuve el caballo cerca, hice un rápido quiebro a mi derecha. Al ver que el bulto se movía, el animal se escoró a la izquierda y dejó al descubierto el flanco del jinete, el que más cuesta proteger cuando se es diestro, como era su caso. Mi espada le penetró por debajo del sobaco y no me preocupé en sacarla.

Escuché un golpe y un gemido. Mi perseguidor cayó al suelo y, libre de riendas y espuelas, el caballo continuó galopando hasta que, sin dirección ni acicate, se detuvo.

Caminé hasta el herido. Era un hombre de mediana edad y tenía los ojos muy abiertos. La estocada debía de haberle llegado al corazón, pero confieso que no me sentí honrado ni ennoblecido por haberle quitado la vida. Solo le miré unos instantes, los suficientes para percatarme de que vestía la indumentaria de los arqueros que guardaban la casa de Underhil.

Pensando que su caballo debía de estar más fresco que el mío, salté sobre él y lo puse al galope. Tenía el estómago en la boca. Nunca antes había matado a un hombre, pero el recuerdo de aquel rostro boquiabierto y aquellos ojos desorbitados atormentaría por muchos años mi memoria.

Como media hora más tarde, llegué a las afueras de Henley. El pueblo estaba callado y desierto a esa hora de la noche. Ni una luz, ni un ruido, ni una taberna abierta. Lo rodeé al paso por el este, alcancé el puente sobre el río y volví a poner el caballo al galope.

De lo que sucedió a continuación, recuerdo solo imágenes rotas y dispersas. Un otero largo y suave, luego otro, algún lejano resplandor de tormenta, barbechos solitarios, campos de cebada y trigo, más oteros, más colinas desarboladas, prados inclinados y sembradíos de berzas dispuestas en los surcos como notas de una pauta musical.

No sé cuánto tiempo galopé sin rumbo bajo el encaje de las estrella. Hay unas cuarenta millas entre Henley y Westminster, pero ni siquiera sabía si quería regresar a Westminster o a Londres o escapar a Samarkanda. A cualquiera lugar que fuese, la muerte me estaría esperando para celebrar conmigo su danza espectral.

Sí recuerdo que al cabo, ¿de qué?, ¿unas dos horas? detuve el caballo. Ambos necesitábamos descansar. Me aparté del camino y seguí hasta una boscosa vaguada que se abría a un pastizal junto a un riachuelo. Los sauces besaban el agua y se dejaban acariciar por la corriente. Solté el caballo en el pasto y metí los brazos y el rostro en un remanso. Me escocían las magulladuras y el puntazo de la flecha que, luego de atravesar el corazón de Kylian, había punzado mi espalda. Intenté atenuar el dolor, aplicando a la herida un jirón de mi camisa mojada y me dejé caer bajo un fresno.

El recuerdo del alevoso ataque recurría a mi memoria. En el claro del bosque de Lambridge había quedado el cuerpo sin vida de Kylian, un espíritu libre, un cantor de la vida. A pocos pasos de él, yacía Brendan Brewster, el extraño personaje que no había logrado percatarse de los limitados poderes de la razón y de la lógica y a quien faltaba esa cercanía del corazón que hace llevadera la vida. Y algo más allá, el infeliz Ovejo, un niño grande orillado a apalear delincuentes y cuyo rostro se distendía con un sencillo acto de magia. Cerraba los ojos y los veía danzar en corro, enlazados de las manos a Maud y de los demás alguaciles, cada quien con su herida mortal y todos humillados por tener que hacer lo que en modo alguno deseaban.

Estoy familiarizado con la muerte y sus arrimos alrededor de mi cama (ya he dicho antes esto, ¿o no?), y la tediosa advertencia que esa huesuda solterona me viene susurrando desde que tengo memoria: A mi danza venid los mortales, ¿o crees que por ser mancebo, o niño de días, estaré ausente, y que hasta que llegues a viejo retrasaré mi llegada? Me ha amenazado tantas veces que ya la oigo como quien oye llover. Es obsesiva y tediosa y no te deja vivir, si la escuchas. Pero, de todos los posibles títulos que pudieran honrar a esta arpía, ninguno tan apropiado como el de preceptora de la muerte injusta (aunque el de aya de la muerte inútil no le quede mal del todo). Pero lo que más me indignaba era que pretendiera obsequiarme ambas licenciaturas a un tiempo, como había hecho con Maud, Kylian, Brewster, el Ovejo y los alguaciles del rey.

Me despertó el frío de la madrugada, sumido en un vago torpor. Mi cuerpo se desentumecía con parsimonia y, con él, las llagas y las heridas. Animado por el frío, el dolor, que nunca olvida, volvía a ellas con ganas de incordiar. Pequeños velos de niebla se alzaban de la hondonada y una luz de eclipse, gris y fría, empañaba el bosquecillo entre tímidos cantos de pájaros que avivaban mi impresión de estar de nuevo en la ciénaga de Lambeth, sin saber a dónde dirigirme ni qué camino elegir.

Un mundo desaparece cada día y, sin embargo, tenía la impresión de que todo seguía en el mismo lugar, árboles, plantas, animales, hombres, y que la bobada de Heráclito según la cual nadie puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos, era eso, una bobada. Alguien tala un árbol en el bosque y nadie nota su ausencia. Un hombre muere en Watling Street y nadie percibe el cambio. Una oveja es separada del rebaño y el rebaño no lo siente. Todo sigue igual, nada ha cambiado. El rebaño, el bosque, la ciudad, siguen siendo los mismos.

Levanté la cabeza de las rodillas y la eché hacia atrás con un suspiro. Al hacerlo, sin embargo, sentí un bulto en el cuello. Lo palpé. En el simulado dobladillo donde se unía la capucha a la capa había algo alargado y rígido.

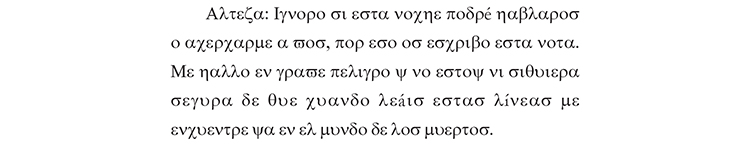

Lo saqué y, al verlo, no pude por menos de sorprenderme. La caña de Maud seguía allí después de que la prenda hubiese pasado por las manos de mis asaltantes y las de Kylian sin que nadie se hubiese percatado del frunce donde yo había alojado el canuto. Aunque, de haberlo encontrado, justo es decirlo, les hubiera sido de escasa utilidad aquella nota escrita en griego y cuyo aspecto era el que sigue:

Maud había escrito el billete con una letra más pequeña de lo habitual, pero el texto seguía siendo para mí un jeroglífico. Me fijé entonces en la flor que había dibujado en la última línea del papel. Era una camomila, esa milagrosa margarita que se usa para tratar cólicos, inflamaciones, indigestión, fiebre y desazones íntimas. Pero descifrar aquel texto era más complicado que descifrar la adivinanza de Verona. Quizás Natahaniel Downer, alias Theobald de Rely, lo hubiese podido hacer, aunque dudo que el maldito trajinante de especies supiera una palabra de griego. Sin embargo, había dicho algo aquella noche en el barco que todavía recuerdo: «¿No es un milagro que con veintitantos signos se pueda escribir en cualquier lengua, cualquier cosa?»

Se me ocurrió entonces, y eso sí que fue un milagro, pensar al revés. ¿Qué sucedería si, en vez de usar el alfabeto latino, Maud hubiese usado el alfabeto griego para escribir un mensaje en otra lengua, digamos en francés, latín o anglo normando? En una Corte donde pocos sabían leer, solo unos pocos entendían el griego, lo que convertía esa lengua en un código indescifrable que permitía ocultar el contenido del escrito.

¿Sería posible?

Sí, lo era. Cualquier persona que estuviese familiarizada con el alfabeto griego podía hacerlo, no digamos Maud, quien recitaba de memoria párrafos de la Odisea. Solo había que conocer el truco para así traducir el mensaje.

Aguijoneado por la exaltación que me causaba lo que me parecía (modestia aparte) un hallazgo genial, intenté leer la primera frase de la nota, utilizando la fonética de las letras griegas. Y la sorpresa brotó como un surtidor cuando los sonidos se transformaron en nítido anglo normando al leerlos en voz alta.

El milagro del que hablaba el serpentino Theobald de Rely, acerca de cómo los signos se pueden transformar en música, había tenido lugar. Nada especial, digo ahora. Se llama transliterar, pero en aquellos días yo estaba en ayunas de tales agudezas del ingenio.

En cualquier caso, esto decían las primeras frases del escrito:

Alteza: Ignoro si esta noche podré hablaros o acercarme a vos, por eso os escribo esta nota. Me hallo en grave peligro y no estoy ni siquiera segura de que cuando leáis estas líneas me encuentre ya en el mundo de los muertos.

Repetí la operación y me pareció increíble. No era solo la ufanía de haber descubierto el ardid, sino la emoción de leer un texto que disipaba la niebla de tantas incógnitas relacionadas con el crimen de Maud.

Ajena a mi voluntad y a mi leal entender, he formado parte de una conjura contra vos de la que quiero advertiros. Una alianza de nobles y magnates pretende apartaros del trono para impedir que reanudéis la guerra con Francia.

Su idea es desplazar la dinastía de los Plantagenet y sustituirla por otra y el plan será ejecutado el XXIX del VI, día de San Pedro, después de la misa solemne en la abadía. Los integrantes de la conjura son ocho, pero varias familias de nobles y sus tropas han prometido unírseles. Un miembro de esas familias será la cabeza de la nueva estirpe real.

No os será difícil identificar a los conjurados, pues, en la hebilla de sus cinturones, llevan grabada una camomila de ocho pétalos parecida a la que figura al pie. Os ruego me perdonéis, alteza. Nunca tuve la intención de traicionar vuestra confianza. Mi error se debió únicamente a haberme dejado llevar por los impulsos de mi corazón.

Maud Shelley

El dibujo era el mismo que había visto grabado en el anillo de sir Thomas cuando me llamó asesino y que yo había confundido con un rosetón de iglesia. Los símbolos suelen ser engañosos, tanto que uno puede confundir un tachón con el aspa de un molino. Y al hacerse la luz en mi mente, y recordar las camomilas en el muelle de Billingsgate, mi conversación con Kylian y el fuerte olor a esas flores en la casa de Underhill, fue que decidí regresar a Westminster. La vida del rey estaba en peligro. De otro lado, habría sido insensato pensar que podría salvar la mía con buenas razones. Insistir en mi verdad habría sido como escribir en el agua. No podía continuar huyendo y perderme en Francia o en Flandes. El ausente está siempre equivocado (¿he dicho ya también antes esto?). Y puesto que ni la razón ni las pruebas bastaban para probar mi inocencia, y en vista de que tanto unos como otros deseaban con ahínco mi muerte, acudiría con gusto a la danza de la que nadie se libra. Si de todos modos iba a morir, mejor hacerlo de manera decorosa. Nada tenía qué perder. Solo el respeto a mí mismo. Volvería a Westminster, mas no como un monje mendicante, sino golpeando sus puertas.

Hoy comprendo que tomar la decisión que tomé entonces requería más cordura y experiencia. Y a la vista de lo que ocurrió, el plan fue precipitado, sin duda. Incluso cuando me subí al caballo no sabía aún cómo llevar a buen fin lo que deseaba hacer, pero no es menos verdad que, si se piensan mucho las cosas, a menudo no se hacen. Lo que sí puedo decir es que había perdido el miedo por la simple razón de que era todo lo que me quedaba por perder. No sería el árbol abatido de cuya muerte nadie se percata. Ni el hombre asesinado en Watling Street a quien nadie echa de menos. Ni la oveja sacrificada para beneficio del rebaño. Estaba en desventaja ante el poder de sir Charles, el dinero y las influencias de hombres como Underhill y sir Thomas, pero en actitud y determinación me sentía a la misma altura de ellos.