XVII

EL JUICIO

Pese a todos los esfuerzos de la policía, y el ofrecimiento de una gran recompensa tanto por parte de Calton, en nombre del acusado, como por parte del señor Frettlby, la ansiada Sal Rawlins continuaba desaparecida. El millonario había mantenido una actitud más amistosa hacia Brian a lo largo de todo este asunto. Rehusaba creerle culpable, y cuando Calton le habló de que únicamente Sal Rawlins podía probar la coartada para su defensa, ofreció inmediatamente una gran recompensa, que era en sí misma lo suficientemente cuantiosa para poner a todo aquel con un poco de tiempo libre a la caza del testigo perdido.

En toda Australia y Nueva Zelanda resonaba el plebeyo nombre de Sal Rawlins; los periódicos se llenaron de anuncios ofreciendo recompensas, y en todas las estaciones de tren se colocaron visibles carteles con grandes letras rojas junto a anuncios de Ron Liquid Sunshine y Whisky D.W.D.[57] Sal debía ignorar que se había convertido en una celebridad, a menos que, ciertamente, se hubiera mantenido oculta por su propia voluntad; cosa poco probable, pues no existía ningún motivo aparente para dicho proceder. Si no había dejado el país, por fuerza debía haber visto los carteles, en caso de que no hubiera visto los anuncios de los periódicos; y aunque la joven no supiera leer, resultaba del todo imposible que no hubiera escuchado hablar del único tema de conversación en toda Australia.

Como quiera que fuese, Sal Rawlins aún no había aparecido, y Calton, en su desesperación, empezaba a pensar que podía estar muerta. Madge, sin embargo, aunque en ocasiones sentía que la abandonaba el valor, aún conservaba la esperanza.

—Dios no permitirá semejante crimen judicial. ¡Condenar a muerte a un inocente! —exclamó.

El señor Calton, a quien iba dirigida esta alocución, movió la cabeza dubitativamente.

—Dios ha permitido que tal cosa sucediera ya con anterioridad —contestó el abogado en voz baja—. Y solo podemos juzgar el futuro por el pasado.

Finalmente, el tan esperado día del juicio llegó. Calton estaba sentado en su despacho ojeando sus papeles cuando uno de sus pasantes le anunció que el señor Frettlby y su hija deseaban verle. Cuando entraron, el abogado advirtió que el millonario tenía un aspecto demacrado y enfermo, y una expresión de honda preocupación en la cara.

—Aquí está mi hija, Calton —dijo, tras intercambiar unos apresurados saludos—. Quiere estar presente en la sala del tribunal durante el procesamiento de Fitzgerald, y no he podido persuadirla de lo contrario.

Calton se volvió y miró hacia la joven con cierta sorpresa.

—Sí —respondió ella, sosteniendo su mirada con firmeza, aunque su semblante estaba muy pálido—. Debo estar allí. Me volveré loca de ansiedad si no puedo seguir el juicio.

—Pero piense cuán desagradable resultará para usted atraer de ese modo la atención —instó el abogado.

—Nadie me reconocerá —dijo ella con calma—. Voy vestida de modo muy sencillo y llevaré puesto un velo.

Y sacando uno de su bolsillo, se dirigió a un pequeño espejo que colgaba de la pared, y lo ató sobre su cara.

Calton miró perplejo al señor Frettlby.

—Me temo que debe dar usted su consentimiento —dijo.

—Muy bien —contestó el otro, casi con severidad y con gesto preocupado—. La dejaré a su cargo.

—¿Y usted?

—No iré —contestó Frettlby, poniéndose apresuradamente el sombrero—. No me agradaría ver a un hombre que he tenido en mi mesa sentado en el banquillo de los acusados; por mucho que simpatice con él. Buenos días.

Y con una ligera inclinación de cabeza se despidió. Cuando la puerta se hubo cerrado tras él, Madge apoyó la mano en el brazo de Calton.

—¿Alguna esperanza? —susurró, mirándole a través del velo negro.

—Una pura casualidad —contestó Calton, guardando los papeles en un maletín—. Hemos hecho cuanto hemos podido por encontrar a la muchacha, sin resultado alguno. Si no aparece en el último momento, me temo que Brian Fitzgerald es un hombre condenado.

Madge cayó de rodillas lanzando un grito ahogado.

—¡Oh, Dios misericordioso! —exclamó, juntando las manos, como si rezara—. Sálvele. Salve a mi amado, y no deje que muera por el crimen de otro. ¡Dios mío!

Hundiendo la cabeza entre las manos, lloró convulsivamente mientras el abogado palmeaba ligeramente su hombro.

—Vamos —dijo amablemente—. Compórtese como la chica valiente que es, y aún podremos salvarle. Ya sabe usted que la hora más sombría es la que precede al amanecer.

Madge secó sus lágrimas y siguió al abogado hasta el coche de punto, que les esperaba en la puerta. Se dirigieron con premura a la sala de la audiencia, y Calton la posicionó en un lugar tranquilo, desde donde podía ver el banquillo sin llamar la atención del auditorio. Cuando el abogado se alejaba, la joven tocó su brazo:

—Dígale —susurró con voz temblorosa—, dígale que estoy aquí.

Calton asintió, y se marchó presuroso a ponerse la peluca y la toga, mientras Madge ojeaba la abarrotada sala desde su privilegiada posición. Toda la gente elegante de Melbourne se había congregado allí, hombres y mujeres, y hablaban en suaves murmullos. El carácter popular del acusado, la distinción de sus modales y su compromiso con Madge Frettlby, conjuntamente con las circunstancias extraordinarias del caso, habían elevado hasta lo más alto la curiosidad pública y, consecuentemente, cada cual había hecho todo lo posible por conseguir entrada.

Felix Rolleston se había instalado junto a la linda señorita Featherweight, de quien era un gran admirador, y no dejaba de conversar con ella.

—Esto me recuerda al Coliseo y todas aquellas cosas, usted ya sabe —dijo, fijándose el monóculo y mirando a su alrededor—. Aquellas matanzas para dar un día de fiesta a los romanos. ¡Por Júpiter!

—No diga esas cosas tan terribles, criatura frívola —respondió con sonrisa afectada la señorita Featherweight, aspirando su frasquito de sales—. Estamos aquí por simpatía hacia el pobre señor Fitzgerald.

El agitado Felix, quien poseía un mayor ingenio del que generalmente se le atribuía, sonrió abiertamente ante esa forma eminentemente femenina de disimular una curiosidad abrumadora.

—¡Ah, sí! —dijo alegremente—. Exacto. Me atrevería a decir que Eva comió la manzana solo porque lamentaba que tan hermoso fruto se perdiese.

La señorita Featherweight le miró perpleja. No estaba muy segura de si debía tomarle en serio. Justo cuando estaba a punto de responder que le parecía de mal gusto hacer bromas sobre la Biblia, entró el juez en la sala y se levantó.

Cuando entró el acusado hubo un gran revuelo entre las damas, e incluso algunas de ellas tuvieron el mal gusto de servirse de sus anteojos. Brian lo advirtió y se sonrojó hasta la raíz del cabello, al sentirse tan profundamente degradado. Era un hombre extremadamente orgulloso, y verse en el banquillo de los acusados rodeado de personas tan frívolas —que se habían llamado a sí mismas sus amigos y que le observaban como si fuera un actor novel o un animal salvaje—, le indignó en grado sumo. Iba vestido de negro, y pese a su aspecto pálido y demacrado, todas las damas declararon que estaba tan apuesto como siempre y que estaban seguras de su inocencia.

Una vez los jurados prestaron juramento, el fiscal de la Corona se levantó para pronunciar su discurso de apertura.

La mayoría de los presentes conocía los hechos únicamente por medio de los periódicos y los vagos rumores que habían podido reunir. Eran, por tanto, ignorantes de los verdaderos hechos que habían conducido al arresto de Fitzgerald, y se prepararon para escuchar el discurso con profunda atención.

Las damas cesaron de hablar, los hombres dejaron de mirar en todas direcciones, y todas las caras se volvieron ansiosas y atentas hacia el fiscal de la Corona y las palabras que salían de sus labios. No era un gran orador, pero hablaba con claridad y distinción, y cada palabra se escuchaba en un silencio sepulcral.

Hizo una rápida exposición del crimen, simple repetición de la información publicada en los periódicos, y más tarde procedió a enumerar a los testigos de cargo.

Haría comparecer a la casera del hombre asesinado, con el fin de demostrar la mala relación que existía entre el acusado y la víctima, y como prueba recordó la visita que el acusado hizo al difunto la semana antes del crimen, y sus amenazas de muerte. —Esto produjo una gran conmoción en la sala, y varias damas decidieron, bajo la impulsiva emoción del momento, que aquel hombre horrible era culpable; aunque la mayoría de ellas todavía se negaba a creer en la culpabilidad de un joven tan apuesto—. Haría comparecer a un testigo que probaría que Whyte estaba borracho aquella noche, y que había caminado a lo largo de Russell Street en dirección a Collins Street. El cochero Royston juraría que el acusado había pedido un coche de punto, y tras haber desaparecido durante unos instantes, había regresado y había subido a la cabina del carruaje con la víctima. También declararía que el acusado se había bajado del coche a medio camino, en St. Kilda Road, y al llegar al cruce, el cochero había descubierto que el pasajero había sido asesinado. El otro cochero, Rankin, declararía que había llevado al acusado desde St. Kilda Road hasta Powlett Street, en East Melbourne, donde se bajó. Y la patrona del acusado sería llamada al estrado para probar que el detenido residía en Powlett Street, y que la noche del asesinato había llegado a casa poco después de las dos de la madrugada. También llamaría a declarar al detective que estaba al cargo del caso, para probar que se había descubierto un guante perteneciente a la víctima en el bolsillo del abrigo que el acusado llevaba puesto la noche del asesinato. Y por último, llamaría al médico que había examinado el cuerpo del difunto para certificar que la muerte se había producido por inhalación de cloroformo. Una vez expuesta la cadena de hechos que se planteaba probar, llamó al primer testigo: Malcolm Royston.

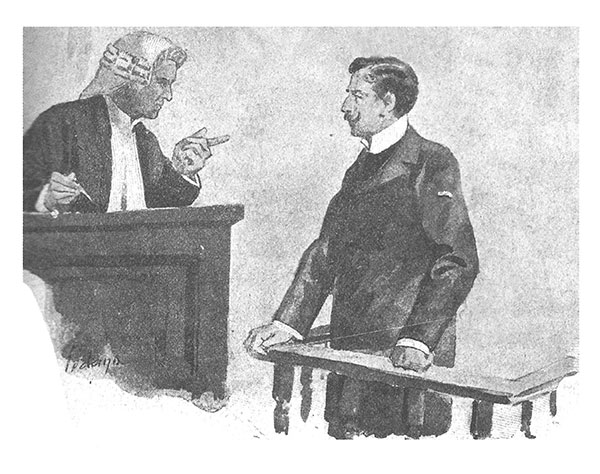

Royston, tras prestar juramento, repitió la declaración que había hecho durante las investigaciones, desde el momento en que se pidió el coche de punto, hasta su llegada a la comisaría de policía de St. Kilda con el cadáver de Whyte. En el contrainterrogatorio de la defensa, Calton le preguntó si estaba pronto a jurar que el hombre que había pedido el coche y el que había subido posteriormente a la cabina con la víctima, eran la misma persona.

ROYSTON: Lo estoy.

CALTON: ¿Está absolutamente seguro?

ROYSTON: Sí; absolutamente seguro.

CALTON: ¿Reconoce entonces al acusado como el hombre que pidió el coche?

ROYSTON (vacilante): Eso no lo puedo jurar. El caballero que pidió el coche llevaba el sombrero calado hasta los ojos, por lo que no pude ver bien su rostro; aunque la altura y el aspecto general del acusado eran similares.

CALTON: ¿Entonces, solamente porque el caballero que se subió al coche iba vestido como el acusado, es por lo que supone usted que eran la misma persona?

ROYSTON: No he dudado ni por un instante que lo fueran. Además, hablaba como si hubiera estado antes allí. Yo le dije: «¡Ah, ha regresado!», y él me contestó: «Sí; voy a acompañarle a casa». Y se subió a mi carruaje.

CALTON: ¿Y no advirtió diferencia alguna en su voz?

ROYSTON: No; pero la primera vez que le vi hablaba en voz alta, y cuando regresó la segunda vez hablaba muy bajo.

CALTON: Estaba usted sobrio, supongo.

ROYSTON (con indignación): Sí; por supuesto.

CALTON: ¡Ah! ¿No había tomado usted nada, digamos, en el Orienta! Hotel, que, según creo, está junto a la estación de coches de alquiler?

ROYSTON (vacilante): Bueno, tal vez había bebido un vaso.

CALTON: De modo que… tal vez. ¿Y no podrían haber sido varios?

ROYSTON (malhumorado): Bueno, no hay ninguna ley que prohíba a un hombre tener sed.

CALTON: Ciertamente; y supongo que se aprovechó usted de la ausencia de dicha ley.

ROYSTON (con insolencia): Sí, lo hice.

CALTON: ¿Y se puso un poco… «subidito»?

ROYSTON: Sí, en el pescante… (Risas)

CALTON (muy serio): Está aquí para prestar declaración, señor, no para hacer chistes, por muy ingeniosos que le parezcan. ¿Estaba usted o no un poco bebido?

ROYSTON: Tal vez.

CALTON: De modo que no estaba usted en condiciones de fijarse atentamente en el hombre que le paró.

ROYSTON: No, no lo estaba… No había motivos para que yo… para que yo sospechara que se iba a cometer un asesinato.

CALTON: ¿Y en ningún momento pensó que podría ser un hombre diferente?

ROYSTON: No; pensé que era el mismo hombre todo el tiempo.

Así terminó la declaración de Royston, y Calton se sintió muy descontento por no haber sido capaz de obtener nada más concluyente. Una cosa parecía clara, que alguien podría haberse vestido para parecerse a Brian, y haber hablado en un tono muy bajo para no traicionarse a sí mismo.

Clement Rankin, el siguiente testigo, declaró que había recogido al acusado en St. Kilda Road entre la una y las dos de la madrugada del viernes y le había conducido a Powlett Street, en East Melbourne. En el turno de la defensa, Calton evidenció un punto a favor de su defendido.

CALTON: ¿Es el acusado el mismo caballero que llevó usted a Powlett Street?

RANKIN (con seguridad): ¡Oh, sí!

CALTON: ¿Cómo lo sabe? ¿Le vio la cara?

RANKIN: No, llevaba el sombrero calado hasta los ojos, y solo podía ver las puntas de su bigote y su barbilla; pero su figura era similar a la del acusado, y su bigote era del mismo color claro.

CALTON: Cuando recogió al acusado, ¿dónde estaba él, y qué hacía?

RANKIN: Estaba junto a la Escuela Secundaria; caminaba rápido en dirección a Melbourne y fumaba un cigarro.

CALTON: ¿Llevaba los guantes puestos?

RANKIN: El de la mano izquierda, solamente.

CALTON: ¿Llevaba algún anillo en la mano derecha?

RANKIN: Sí, un gran diamante en el dedo índice.

CALTON: ¿Está usted seguro?

RANKIN: Sí, porque recuerdo que me pareció un lugar curioso para que un caballero llevara puesto un anillo, y cuando me pagó la carrera, vi el diamante brillar intensamente en su dedo a la luz de la luna.

CALTON: Muy bien. Eso es todo.

El abogado de la defensa se mostró satisfecho por esa pequeña prueba. Fitzgerald detestaba los anillos y jamás los había usado; de modo que tomó buena nota de esa declaración en su informe.

La señora Hableton, casera del difunto, fue llamada al estrado. Declaró que Oliver Whyte se había alojado en su casa durante casi dos meses. Parecía un joven bastante tranquilo, pero a menudo llegaba a casa bastante borracho. El único amigo que le conocía era el señor Moreland, que estaba casi siempre con él. El 14 del mes de julio, el acusado visitó a Whyte y ambos habían discutido. La casera había oído decir a Whyte. «Es mía, y no tiene ningún derecho sobre ella». A lo que el acusado contestó: «Le mataré; si se casa con ella le mataré, aunque sea en plena calle». La patrona no tenía idea alguna del nombre de la dama a la que se referían los caballeros.

Al escuchar estas palabras se produjo una gran agitación en la sala, y la mitad de los presentes juzgaron esa declaración suficiente para probar la culpabilidad del acusado.

En el turno de la defensa, Calton fue incapaz de contrarrestar esa importante prueba testimonial, pues la casera reiteró una y otra vez su primera declaración.

El siguiente testigo en ser llamado a declarar fue la señora Sampson, que crujía en el estrado de los testigos anegada en lágrimas, y daba respuesta a las preguntas que se le formulaban en un penetrante tono chillón de angustia. Declaró que el acusado generalmente regresaba a casa temprano, pero la noche del asesinato había llegado poco antes de las dos de la madrugada.

FISCAL DE LA CORONA (consultando sus notas brevemente): ¿Querrá usted decir… después de las dos?

SEÑORA SAMPSON: M’equivoqué cuando le dije al policía ese que s’hizo pasar por agente de seguros qu’habían pasao cinco minutos de las dos, y como él y’ha dicho lo que dije no me voy a repetir, pero fartaban cinco minutos pa’las dos, lo juro por Dios.

FISCAL DE LA CORONA: ¿Está segura de que su reloj no atrasaba?

SEÑORA SAMPSON: S’atrasaba antes, pero mi sobrino, qu’es relojero, vino cuando yo no’staba y l’arregló el jueves por la noche, antes de la madruga del viernes que fue cuando llegó’l señó Fitzgerald.

La señora Sampson se aferró valientemente a esta declaración, y finalmente dejó la tribuna de los testigos triunfante, pues el resto de las evidencias eran relativamente poco importantes en comparación con el testimonio de la hora de llegada. El testigo Rankin, que había conducido al acusado hasta Powlett Street, según su juramento, fue llamado de nuevo al estrado, y se reafirmó al declarar que eran las dos de la madrugada cuando el acusado se apeó de su carruaje en Powlett Street.

FISCAL DE LA CORONA: ¿Por qué está tan seguro?

RANKIN: Porque escuché tocar el reloj de la oficina de correos.

FISCAL DE LA CORONA: ¿Pudo escucharlo en East MeIbourne?

RANKIN: Era una noche muy tranquila, y pude escuchar perfectamente el carrillón y luego las dos campanadas.

Esta discrepancia en cuanto a la hora constituía un punto muy importante en favor de Brian. Si, como declaraba la casera, su reloj de cocina funcionaba perfectamente, pues había sido reparado la tarde anterior al asesinato, y Fitzgerald había llegado a casa a las dos menos cinco de la madrugada, era imposible que se hubiera apeado del carruaje de Rankin a las dos en punto en Powlett Street.

El siguiente testigo fue el doctor Chinston, quien declaró bajo juramento que la muerte de la víctima había sido causada por el cloroformo que le fue administrado en una dosis muy elevada. Fue seguido por el señor Gorby, que declaró bajo juramento haber descubierto un guante perteneciente al difunto, en un bolsillo del abrigo del acusado.

El siguiente en ser llamado a declarar fue Roger Moreland, amigo íntimo de la víctima. Declaró haber conocido al difunto en Londres y haberle reencontrado en Melbourne. Salían juntos a menudo. La noche del asesinato estaba en el Orient Hotel en Bourke Street, cuando entró Whyte muy excitado. Llevaba traje de etiqueta y un abrigo claro. Tomaron juntos varias copas, y luego se fueron a otro hotel en Russell Street, donde tomaron algunas más. Ambos, testigo y difunto, se emborracharon. Whyte se quitó el abrigo claro, alegando que tenía calor, y se fue al poco rato, dejando al testigo adormilado en la barra. Le despertó el camarero, que quería que abandonara el establecimiento. Entonces advirtió que Whyte se había olvidado el abrigo, y se fue tras él con intención de devolvérselo. Una vez en la calle, alguien le arrebató el abrigo y huyó con él. Trató de seguir al ladrón, pero tuvo que renunciar a hacerlo por encontrarse demasiado ebrio. Después se marchó a su casa y se metió en la cama, pues se iba del país muy temprano a la mañana siguiente.

En el interrogatorio de la defensa:

CALTON: Cuando salió a la calle, después de dejar el bar, ¿vio al difunto?

MORELAND: No, no le vi. Estaba muy borracho, y a menos que el propio Whyte me hubiera dirigido la palabra, no le habría reconocido.

CALTON: ¿Por qué estaba tan agitado el difunto cuando le encontró en el Orient Hotel?

MORELAND: Lo ignoro. No me lo dijo.

CALTON: ¿De qué hablaron ustedes?

MORELAND: De muchas cosas. De Londres, principalmente.

CALTON: ¿Hizo mención el difunto a unos papeles?

MORELAND (sorprendido): No, no lo hizo.

CALTON: ¿Está usted seguro?

MORELAND: Completamente seguro.

CALTON: ¿A qué hora llegó usted a casa?

MORELAND: No sé; estaba demasiado ebrio para recordarlo.

Así terminó la ronda de declaraciones de los testigos de la acusación y, como ya era tarde, la sesión fue suspendida hasta el día siguiente.

La sala del tribunal se vació de inmediato del alborotado gentío, y Calton, al estudiar sus notas, encontró que el resultado de las declaraciones de aquel primer día era en dos puntos favorable a Fitzgerald. Primero: la discrepancia en cuanto a la hora en las declaraciones del cochero Rankin y la casera, la señora Sampson. Segundo: la declaración del cochero Royston en cuanto al uso de un anillo en el dedo índice de la mano derecha por el hombre que asesinó a Whyte, cuando el acusado nunca había usado anillos.

Eran débiles pruebas de inocencia que oponer a la abrumadora cantidad de evidencias en favor de la culpabilidad del acusado. La opinión pública estaba bastante dividida; algunos se inclinaban por su inocencia, y otros se posicionaban en su contra, cuando un repentino acontecimiento vino a sorprender a todo el mundo. Se publicó una noticia en todos los diarios de Melbourne, que corrió de boca en boca como la pólvora: «Reaparece la testigo desaparecida, Sal Rawlins».