V. Tu cerebro evoluciona

Todas las decisiones beneficiosas que tomas son formas de evolucionar tu cerebro. En cierto sentido, es un proceso lento; fueron necesarios centenares de millones de años para que el más primitivo cerebro animal creciera y se desarrollara hasta convertirse en el extraordinario y sofisticado cerebro humano. En términos darwinianos, no hay otro tipo de evolución más que esta, que depende de mutaciones genéticas aleatorias ocurridas durante eones. Sin embargo, nosotros creemos que, puesto que las decisiones de la gente crean sinapsis y nuevos caminos neuronales, además de nuevas células cerebrales, los seres humanos estamos sujetos a un segundo tipo de evolución basada en las elecciones personales. Impulsado por lo que deseas en la vida, tu desarrollo personal se esfuerza para reconfigurar tu cerebro. Si decides crecer y desarrollarte, serás el guía de tu propia evolución.

El supercerebro es el producto de la evolución consciente. La biología se fusiona con la mente. Hasta que tuviste alrededor de veinte años, la naturaleza se ocupó de tu desarrollo físico, que tuvo lugar de forma más o menos automática. No decidiste perder los dientes de leche o aprender a enfocar los ojos. Sin embargo, hay muchas cosas que dependen del encuentro entre mente y genes. A los tres años, la mayoría de los niños todavía no están preparados para leer. (Hay unas cuantas excepciones: un trastorno conocido como hiperlexia hace que los niños aprendan a leer antes de los dos años). A los cuatro o cinco años, los pequeños están impacientes por leer, y sus cerebros están preparados. Un niño descubre que las manchitas negras de una página significan algo. El aprendizaje de idiomas extranjeros también es óptimo a esta edad, y es máximo en la última etapa de la adolescencia.

Antes, cuando los neurólogos creían que el cerebro era algo fijo y estático, el aprendizaje no se consideraba un equivalente de evolución. Pero si el cerebro cambia a medida que aprendes, está claro que son sinónimos. Hace poco apareció en las noticias la historia de un chico de dieciséis años, Timothy Doner, un estudiante de instituto que decidió aprender el hebreo moderno en 2009, poco después de su bar mitzvah. Contrataron a un tutor y las clases fueron bien. Timothy hablaba sobre política israelí con su tutor, y eso le hizo desear aprender árabe (considerado uno de los cinco idiomas más difíciles del mundo), así que asistió a un curso de verano.

El artículo del periódico continúa: «Tardó cuatro días en aprender el alfabeto, según dijo, y una semana en leerlo con fluidez. Luego siguió con el ruso, el italiano, el iraní, el swahili, el indonesio, el indio, el ojibwa, el afgano, el turco, el hausa, el curdo, el yidish, el neerlandés, el croata y el alemán, de los que aprendió casi todo por sí solo, gracias a libros de gramática y a las aplicaciones didácticas de su iPhone». Timothy empezó a postear vídeos online en otros idiomas, y pronto consiguió un club de fans internacional. Descubrió que era políglota, alguien que domina varios idiomas extranjeros. Un poco más allá están los hiperpolíglotas, las personas obsesionadas con aprender docenas de lenguas. «Timothy se inspiró en un vídeo de Richard Simcott, un hiperpolíglota británico capaz de hablar dieciséis idiomas».

El hecho de que el prefijo «hiper-», que significa «exceso», aparezca tan a menudo en este libro (hipertimesia, para la memoria; hiperlexia, para la lectura; hiperpolíglota, para los idiomas), demuestra lo reducidos que son los estándares que le aplicamos al cerebro. Sin embargo, no hay motivo para considerar una capacidad extraordinaria como «excesiva», una palabra que indica que hay algo raro, si no anómalo. En nuestra opinión, podríamos estar evolucionando hacia el estándar más elevado de nuestra historia. La evolución consciente conduce al supercerebro, que no es algo raro, anormal o anómalo en ningún sentido.

Las manchitas negras de una página habrían desconcertado a nuestros antepasados remotos, pero el cerebro de aquellos primeros Homo sapiens ya estaba lo bastante evolucionado para facultar el lenguaje y la lectura. Lo que necesitaba era tiempo, y el auge de las culturas que fomentarían el lenguaje. ¿Qué cosas asombrosas haremos en el futuro de manera rutinaria y con el mismo cerebro? Hoy día ya llevamos vidas de una complejidad inconcebible si las comparamos con la de la gente de hace un par de generaciones.

¿De quién es ese rostro?

El hecho de que Timothy pudiera aprender los fundamentos de un nuevo idioma en un mes, y que incluso consiguiera un acento alemán o indio decente, demuestra que si se entrena el cerebro en el momento óptimo se puede conseguir un salto cuántico en una capacidad previamente integrada. Pero ¿qué es exactamente lo que ha sido integrado? La ciencia va descubriendo la respuesta pedazo a pedazo, y casi siempre como resultado de un problema médico.

Un ejemplo asombroso es la ceguera para las caras o prosopagnosia. En la Segunda Guerra Mundial, algunos de los soldados que regresaron a casa habían sufrido heridas en la cabeza y no lograban reconocer el rostro de sus familiares, ni el de ninguna otra persona. Eran capaces de describir con precisión todos los rasgos (color de cabello y ojos, la forma de la nariz), pero cuando al final les preguntaban: «Bueno, ¿sabes quién es?», negaban con la cabeza, frustrados.

Al principio, los científicos relacionaron la ceguera de las caras con las heridas traumáticas, ya que algunos médicos de los siglos xviii y xix habían detectado hacía mucho tiempo esos extraños déficits mentales en sus pacientes. Sin embargo, en las cinco décadas posteriores se descubrió que la prosopagnosia puede tener cierta predisposición genética (que solo posee un 2 por ciento de la población). En los casos extremos, no puedes reconocer ni siquiera tu propio rostro. (El ilustre neurólogo Oliver Sacks, que ha escrito un libro sobre el tema, ha revelado que él mismo sufre esta alteración. En cierta ocasión se disculpó con alguien con quien se había tropezado ¡y descubrió que le había pedido perdón a su propio reflejo en un espejo!).

Ya sea por traumas o por genética, la gente con ceguera de las caras tiene un defecto en la circunvolución fusiforme, una parte del lóbulo temporal encargada del reconocimiento no solo de las caras, sino también de la fisionomía corporal, los colores y las palabras. Por extraño que parezca, un individuo con este trastorno puede tardar años en darse cuenta de su defecto. Con excusas como «Soy malísimo para las caras», la persona confía en pistas sensoriales, como el sonido de la voz de un amigo o su forma de vestir, en lugar de reconocer su rostro. Un hombre aseguró que cuando su mejor amiga en el trabajo cambió de peinado, pasó a su lado como si fuera una desconocida.

La prosopagnosia podría parecer un diagnóstico fácil, localizable en una precisa y pequeña región del cerebro. Es un hecho bien documentado que nuestro cerebro posee conexiones que nos permiten reconocer los rostros. Hay cinco áreas visuales en la región posterior del cerebro que registran lo que vemos de manera inconsciente. Para ver conscientemente, estas señales deben transmitirse a la corteza cerebral, situada en la parte anterior. Cuando este circuito no funciona como es debido, no hay reconocimiento. (Otro camino específico te permite reconocer localizaciones. Cuando alguien tiene un defecto en esa zona, es capaz de describir una casa con todo detalle, pero no sabe que está delante de su propio hogar). Los animales también poseen esta adaptación básica. La evolución los ha dotado de algunas increíbles capacidades de reconocimiento: los pingüinos antárticos que regresan a casa con comida para sus polluelos son capaces de abrirse paso entre una enorme bandada de millones de congéneres e ir directamente hacia su cría. (La explicación aceptada es que los progenitores han grabado en su memoria el grito de su polluelo, pero puede haber otros sentidos involucrados). Sin embargo, la ceguera de las caras tiene otra faceta. Hay gente que muestra una capacidad opuesta: son «superreconocedores», un fenómeno todavía muy poco estudiado.

Los superreconocedores recuerdan casi todos los rostros que han visto. Pueden encontrarse con alguien en la calle y decirle: «¿Te acuerdas de mí? Me vendiste un par de zapatos negros en Macy’s hace diez años». Como es natural, la persona a la que aborda nunca recuerda nada. Esos encuentros son tan sorprendentes que los superreconocedores han llegado a ser acusados de acoso... porque el acoso es una explicación mucho más fácil de aceptar. Ni siquiera el paso del tiempo engaña a los superreconocedores. Cuando le preguntaron cómo lo hacía, una mujer se encogió de hombros y respondió: «Para mí, el envejecimiento solo modifica la cara a nivel superficial, como cambiarse el color del pelo de moreno a rubio o hacerse un corte nuevo». Las profundas arrugas de un octogenario no ocultan sus similitudes con el niño que aparece en la fotografía de la graduación del tercer año de primaria.

Si la ceguera de caras es un defecto cerebral, ¿qué pasa con el superreconocimiento? Para responder a eso, en primer lugar deberíamos saber cómo reconocemos las caras. No buscamos pistas, como hace la gente con prosopagnosia para compensar su alteración. Cuando conoces a una mujer de cierta edad, no haces una lista de cómo son sus ojos, su cabello y su nariz, para luego decir: «Ah, es mi madre». La reconoces de inmediato, una capacidad que se remonta a la habilidad que un bebé posee casi desde que nace. Es posible que las madres sean casos especiales, pero eso no reduce el misterio en absoluto. El cerebro genera imágenes integrales, conocidas como gestalts, de modo que la biología es la responsable de nuestra capacidad para reconocer rostros en su totalidad, y no parte a parte.

Lo cierto es que los fotones de luz que estimulan las células de la retina y las señales que se transmiten al córtex visual no contienen ninguna imagen. El nervio óptico convierte la imagen en un mensaje neuronal que no tiene forma ni luminosidad. La información atraviesa al menos cinco o seis pasos de procesamiento. Las zonas claras y oscuras se clasifican, se detectan los bordes, se decodifican los patrones, etc. El reconocimiento ocurre casi al final del proceso. Pero cuando dices: «Ah, es mi madre», nadie tiene la menor idea de cómo la ha reconocido tu cerebro. Las seis etapas del procesamiento no nos cuentan toda la historia. Los expertos informáticos en el campo de la inteligencia artificial han intentado que las máquinas sean capaces de reconocer caras utilizando distintos patrones. Los resultados son, en el mejor de los casos, rudimentarios. Si tú ves una foto ligeramente desenfocada del rostro de un familiar, no tienes problemas para saber quién es, pero incluso el ordenador más potente se queda bloqueado.

No obstante, si tomas la fotografía de un rostro y la colocas bocabajo, perderás la capacidad de reconocerlo, tanto si la cara es de alguien de tu familia, como si es la de un famoso, o incluso la tuya. Puedes probarlo abriendo una revista de celebridades como People y dándole la vuelta; los rostros de los famosos serán como puzles indescifrables. Sin embargo, a un ordenador diseñado para el reconocimiento facial le da igual que la imagen esté bocabajo o de lado. Puede programarse sin problemas para reconocerla de ambas formas. ¿Por qué la evolución nos dio el potencial del superreconocimiento pero no nos permite reconocer rostros invertidos?

Nuestra respuesta no sería específica para el cerebro. Diríamos que la mente no necesita reconocer rostros en posición opuesta a la normal, así que el cerebro nunca ha desarrollado esa capacidad. En términos darwinianos estrictos, no existe mente, no hay una guía para la evolución, no hay propósito: no se hereda nada que no venga determinado por ciertas mutaciones aleatorias a nivel genético. Para Rudy, que es un investigador genético, resulta quijotesco añadir la mente a la ecuación. Pero está convencido de que el cerebro crece y se desarrolla en función de lo que desea la mente. Como prueba, vamos a señalar la imagen cambiante de la conexión mente-cerebro. Si la neuroplasticidad demuestra que las decisiones sobre el comportamiento y el estilo de vida pueden cambiar el cerebro, no sería muy descabellado afirmar que se trata de un proceso evolutivo. A medida que evolucionamos, en nuestro cerebro y nuestros genes aparecen ciertas variaciones poco a poco.

En esta etapa de la neurología, sin embargo, la predisposición es algo en lo que intervienen muchos factores desconcertantes. Ya no creemos que la naturaleza y educación sean términos opuestos en lo que se refiere al desarrollo humano. En algunos casos predomina la naturaleza: algunos prodigios musicales empiezan a tocar las fugas de Bach al piano cuando tienen dos años. Pero la música también se puede aprender, y eso es educación. El campo que asegura que todas las predisposiciones son genéticas solo tiene parte de la verdad de su lado; el campo opuesto, que niega los talentos innatos y asegura que con diez mil horas de práctica se puede duplicar la habilidad de un genio, también afirma una verdad a medias.

Volvamos a los políglotas que se obsesionan con aprender docenas de lenguas. Para aprender un idioma, los seres humanos dependen de sus genes, y también de ciertos rasgos vagamente definidos como la inteligencia y la atención; dependen también de la educación (en la que se incluye la práctica), necesaria para enseñar al cerebro una nueva habilidad. Pero ¿se necesitan también otras cosas como paciencia, entusiasmo, pasión o incluso interés? ¿Existe un gen que permite saber cómo tallar una vaca en mantequilla para la feria anual de Iowa? La gente desarrolla intereses muy específicos, incluso peculiares.

Mucho más misterioso es el hecho de que un cerebro dañado o enfermo pueda superar a uno sano. Este es el caso del síndrome del sabio o savantismo, que ahora se considera una forma de autismo, aunque a veces está relacionado con una lesión en el lóbulo temporal derecho. Aquellos que padecen el síndrome del sabio (la gente solía llamarlos «idiotas sabios») carecen de las habilidades sencillas y rutinarias, pero poseen algunas extraordinarias. Los sabios músicos, por ejemplo, pueden tocar al piano cualquier pieza que hayan escuchado una única vez, incluyendo música clásica muy compleja, aunque nunca hayan tomado lecciones de piano. Los sabios del calendario pueden decirte al instante qué día de la semana era en determinada fecha, incluyendo una fecha como el 23 de enero de 3323. También hay sabios de los idiomas. Uno niño que padecía este síndrome era incapaz de cuidar de sí mismo o de encontrar su camino sin ayuda en las calles de la ciudad. Sin embargo, consiguió aprender por sí solo idiomas extranjeros a través de los libros, algo que no se descubrió hasta que se perdió en una excursión al campo. A sus cuidadores les entró el pánico, pero al final consiguieron localizar al niño, que estaba traduciéndoles algo a dos desconocidos, uno que hablaba chino y otro que hablaba finés. Junto con el árabe, son tres de los cinco idiomas más difíciles del mundo. Pero lo más sorprendente era que el niño había aprendido el chino... ¡con el libro de texto al revés!

Los ejemplos espectaculares como este siempre resultan sobrecogedores, pero la evolución es universal, y está abierta a todo. El cerebro es único entre los demás órganos corporales, ya que es capaz de evolucionar personalmente, aquí y ahora. Un niño de cinco años aprendiendo a leer está evolucionando, desde el punto de vista fisiológico del cerebro; está asentando nuevos caminos para darle una realidad física a las palabras de una rima de Mamá Ganso. El cerebro adulto evoluciona cuando una persona aprende a manejar la ira, a pilotar un avión o cuando desarrolla compasión. La riqueza de la posibilidad del cambio demuestra cómo funciona en realidad la evolución.

Las cuatro partes del cerebro

En la actualidad, el equilibrio científico se inclina más hacia el cerebro que hacia la mente. Para la neurología, según parece, «cambiar de opinión» es lo mismo que «cambiar de cerebro». Pero el cerebro no posee ni voluntad ni intención; esas son cualidades de la mente. El cerebro tampoco posee libre albedrío, aunque sea el cerebro superior quien organice las elecciones y las decisiones. La neurología intenta simplificar las cosas al atribuir al cerebro todo el comportamiento humano. A veces se ven artículos periodísticos con títulos como «El cerebro enamorado» o «Dios en las neuronas», que promueven la falsa idea de que el cerebro es el responsable del amor y la fe.

Para nosotros, eso es un error. Cuando escuchas ruidos estáticos en la radio, no dices: «Algo le pasa a Beethoven». Conoces la diferencia entre una mente (la de Beethoven) y el receptor que lleva esa mente al mundo físico (una radio). Los neurólogos son gente muy intelectual y, a veces, muy brillante. ¿Por qué no reconocen entonces esa diferencia básica?

El motivo fundamental es el materialismo, el punto de vista que insiste en que todas las causas son físicas. La mente no es física, pero si la dejas a un lado, puedes estudiar el cerebro en términos puramente materiales. Esperamos haber hecho algún progreso a la hora de convencerte de que el cerebro existe para que la mente pueda usarlo. No obstante, hay que admitir que la evolución, a través de los genes, ha estructurado el cerebro y te ha proporcionado un instrumento receptor dividido en regiones bien definidas. Nuestro mayor deseo es que consigas dirigir tu propia evolución, pero debemos reconocer el mérito de la evolución física que ya ha tenido lugar.

Para simplificar, vamos a dividir las funciones de tu cerebro en cuatro fases:

- Instintiva.

- Emocional.

- Intelectual.

- Intuitiva.

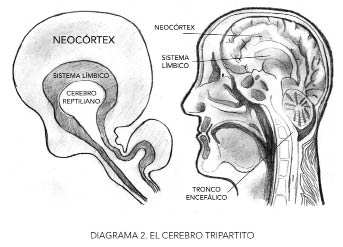

Estas son las cuatro formas en las que trabaja nuestra mente, como describió Satguru Sivaya Subramuniyaswami en Merging with Siva, un libro que inspiró y dejó una profunda huella en Rudy cuando comenzaba a explorar la relación entre las antiguas tradiciones de la mente y lo que sabemos hoy día sobre el cerebro. Para el viaje humano, la evolución comienza con las partes instintivas del cerebro (el cerebro reptil o reptiliano, con una antigüedad de centenares de millones de años), continúa luego con la aparición de la parte del cerebro responsable de las emociones (el sistema límbico) y desarrolla por último las más elevadas funciones de pensamiento (representadas por el neocórtex, que apareció por primera vez en los mamíferos). En los seres humanos, el neocórtex representa el 90 por ciento de la corteza total. Fue el neurólogo Paul D. MacLean, en la década de 1960, quien propuso este «cerebro tripartito». Nadie ha llegado a localizar la estructura cerebral donde se asienta la intuición, y muchos neurólogos preferirían barrer ese asunto debajo de la alfombra. Para la investigación cerebral, resulta un inconveniente que Dios no esté en las neuronas; no es arte, ni música, ni una sensación de belleza y verdad, ni tampoco otras muchas de nuestras más valiosas experiencias. Sin embargo, puesto que dichas experiencias se han apreciado desde los albores de la civilización, nosotros las incluimos en nuestro esquema de cuatro partes. Debemos hacerlo si queremos desentrañar el cerebro en todos los niveles de conciencia, desde las reacciones instintivas programadas de antemano hasta las visiones de los maestros iluminados que cambian el mundo.

La fase instintiva del cerebro

Los organismos unicelulares, con miles de millones de años de antigüedad, son capaces de responder a su entorno; muchos, por ejemplo, nadan hacia la luz. Desde ese pequeño inicio evolucionó la fase más antigua del cerebro, el cerebro instintivo. Se corresponde con comportamientos que se han integrado en nuestro genoma con el único objetivo de la supervivencia. Centenares de millones de años de evolución han refinado los instintos. Por más grandes que fueran los dinosaurios, su conducta solo requería un cerebro diminuto, no más grande que una nuez o un albaricoque.

Las criaturas que solo poseen esta fase del cerebro, como los pájaros, pueden no obstante mostrar comportamientos muy complejos. Puede que solo tenga cerebro reptiliano, pero un loro gris africano es capaz de imitar centenares de palabras y, si la investigación actual está en lo cierto, entender lo que esas palabras significan. Sin embargo, si miras a los ojos a los lagartos o a los avestruces, a las ranas o a las águilas, no verás emoción alguna. Esta carencia puede parecer espeluznante, porque nosotros la asociamos con el ataque implacable de una cobra o el salto de un depredador sobre su presa. En la escala evolutiva, el instinto precede a la emoción.

El cerebro instintivo proporciona los instintos naturales del cuerpo físico que llevan a la autopreservación, tales como el hambre, la sed y la sexualidad. (Cuando un escritor habla de la necesidad sexual como «hambre de piel», sus palabras encajan bastante bien con los términos del cerebro instintivo). También engloba todos los procesos inconscientes, como la regulación del sistema digestivo y del circulatorio, y básicamente, todas las funciones corporales automáticas.

En el modelo del cerebro tripartito (de tres partes), la zona más antigua es el cerebro reptiliano o tronco encefálico, diseñado para la supervivencia. Contiene centros de control vitales para la respiración, la deglución y el ritmo cardíaco, entre otras cosas. También es el responsable del impulso del hambre, del sexo y de la respuesta de huida o lucha.

El siguiente en evolucionar fue el sistema límbico. Contiene el cerebro emocional y la memoria a corto plazo. Las emociones basadas en el miedo y el deseo evolucionaron para atender los impulsos instintivos del cerebro reptiliano.

El desarrollo más reciente es el neocórtex, la región encargada del intelecto, la toma de decisiones y el razonamiento superior. Del mismo modo que nuestro cerebro reptiliano y nuestro sistema límbico nos llevan a hacer lo que sea necesario para sobrevivir, el neocórtex representa la inteligencia necesaria para conseguir nuestros objetivos, pero también pone limitaciones a nuestras emociones e instintos. Como la parte más importante del supercerebro, el neocórtex es el centro de la autoconciencia, el libre albedrío y las elecciones, la región que nos convierte en el usuario y potencial maestro del cerebro.

La ansiedad que impregna la sociedad moderna procede en parte de nuestro cerebro instintivo, que nos insta constantemente a prestar atención a los impulsos del miedo como si nuestra supervivencia dependiera de ello. No te morirás por visitar al dentista, y hay otras partes del cerebro que intervienen para que ese miedo no te lleve a saltar del sillón de la clínica y huir a la carrera. Sin embargo, el cerebro instintivo solo sabe cómo activar el impulso, no cómo juzgarlo.

Si te fijas en ti mismo, notarás que la tregua que has establecido con el cerebro instintivo no ha sido fácil. Tratar de ignorar los impulsos te vuelve inquieto, inseguro y ansioso. Rudy recuerda lo que ocurrió durante sus primeros años de carrera, poco después de perder a su padre a causa de un infarto cardíaco. No dejaba de escribir en su diario sobre los sentimientos abrumadores de ansiedad y los anhelos que dominan nuestra etapa adolescente. Cuando aparecieron las hormonas de la pubertad, Rudy descubrió, desconcertado, que era incapaz de ignorarlas. (El famoso escritor culinario estadounidense M.F.K. Fisher relata una anécdota de un hombre que, destrozado por la súbita muerte de su esposa, condujo arriba y abajo por la autopista de la costa del Pacífico y se detuvo en todos los restaurantes de carretera para pedir un filete).

A nivel intelectual, Rudy sabía que el deseo de salir y pasarlo bien con sus amigos (compartido por todos los novatos que empiezan una carrera) procedía de una necesidad irracional de aceptación social, de validación externa y de destacar entre sus compañeros. Sin embargo, no era capaz de resistir la tentación de salir cuando debería estar estudiando. El primer año se convirtió en una interminable lucha por conseguir la disciplina necesaria para quedarse a estudiar en la biblioteca, y lo cierto es que el cerebro instintivo obtuvo la mayoría de las victorias.

La ansiedad mantuvo el control de la situación hasta que se produjo una crisis en 1979, durante su último año de carrera. Rudy formaba parte de la multitud que se apretujaba en Times Square la noche de Fin de Año. La tensión del ambiente era casi palpable. El ayatolá Jomeini tenía como rehenes a cincuenta y dos estadounidenses en Irán. Los jóvenes gritaban maldiciones contra Irán y lanzaban botellines de cerveza. Rudy se alejó de los hermanos de su fraternidad y se sentó en la acera, con la espalda apoyada en las vigas de la entrada del metro. Notaba que su ansiedad se había elevado al máximo con toda la agresividad que lo rodeaba.

En ese momento de crisis personal, justo cuando el cerebro instintivo parecía haber ganado la partida, se produjo un cambio radical. Los soldados en batalla pueden experimentar de repente una sensación de calma y silencio mientras las bombas estallan a su alrededor. En aquel momento en Times Square, Rudy se dio cuenta de que su ansiedad procedía de los impulsos básicos del miedo y el deseo. El miedo creaba dudas sobre su seguridad. El deseo generaba apetitos que exigían satisfacción, incluso cuando las circunstancias no eran las apropiadas.

Sin saber todavía cómo se integran los circuitos cerebrales (algo que se descubriría décadas después), Rudy supo de alguna forma que eso era cierto. El miedo y el deseo se conocen entre sí, están relacionados. El miedo incrementa el deseo de realizar actividades que lo alivien; al mismo tiempo, el deseo genera el miedo de que no puedas, o no debas, conseguir lo que exigen tus apetitos. Recurrimos a los científicos y los poetas para validar los conflictos que crea la fase instintiva de nuestro cerebro. Freud habló del poder de los impulsos sexuales inconscientes y agresivos; estas fuerzas sin nombre son tan primitivas que él las denominó id (que significa «ello» en latín). El id es poderoso, y el lema de Freud para curar a sus pacientes era: «Donde está el id, estará el ego». El mundo siempre ha conocido el poder destructivo de nuestros impulsos primarios. El miedo y la agresividad están siempre al acecho, aguardando para echar abajo las puertas de la razón.

Shakespeare, consciente de su carácter mujeriego, describió la lujuria como «derroche de espíritu en vergüenza». Ese soneto podría servir como lección de anatomía cerebral, ya que representa el conflicto entre el impulso y la razón.

Derroche del espíritu en vergüenza,

la lujuria es en acto, y hasta el acto,

perjura, sanguinaria, traidora,

salvaje, extrema, cruel y ruda.

Resultaría difícil hacer una descripción más precisa de los impulsos primarios y de cómo se comporta la gente cuando el sexo domina todo lo demás. Si dos carneros que entrechocan sus cabezas pudieran escribir poesía, describirían sus ingobernables impulsos de esa manera. Pero como ser humano, Shakespeare contemplaba la lujuria con remordimientos:

Despreciada no bien se la disfruta,

sin mesura anhelada y ya alcanzada,

odiada sin mesura, cual un cebo

que desquicia al incauto que lo traga.

Se compara a sí mismo con un animal que se ha visto atraído por el cebo colocado en una trampa. La satisfacción de la lujuria ha sacado a la luz una nueva perspectiva, una de autorreproche. (No tenemos constancia de que Shakespeare tuviera una amante, pero era un hombre casado que había engendrado a una hija y a dos gemelos recién nacidos cuando, en 1585, dejó a su familia en Stratford para buscar fortuna en Londres).

¿Por qué se puso la trampa? Shakespeare no culpa a las mujeres. Dice que la trampa la puso la naturaleza para volvernos locos:

Desquicio en los suspiros, los abrazos,

los gemidos del antes y el durante,

júbilo al gozar, después penuria,

promesa de alegría, luego un sueño.

Ha pasado del campo de acción del cerebro instintivo al del cerebro emocional, que aparecerá más tarde en la evolución. Los poetas isabelinos siempre experimentaban alguna pasión exaltada, ya fuera el amor o el odio. Pero Shakespeare ya había disfrutado placeres suficientes, e invoca ahora al cerebro superior. Reflexiona sobre su alocado comportamiento y presenta una triste moraleja:

Lo saben todos, pero nadie sabe

cerrar el cielo que lleva hasta ese infierno.

En los momentos en que nos encontramos divididos, el cerebro puede representar físicamente cada aspecto de nuestra guerra mental. Para Rudy, en aquel momento en Times Square, quedó claro como el agua que había algo que causaba el miedo y el deseo para controlar el comportamiento. Los chicos que maldecían a Irán y arrojaban botellas eran como él, a pesar de que Rudy solo los miraba en silencio. El miedo y el deseo los controlaban. Un deseo instintivo de poder y estatus, como te dirá cualquier buen psicólogo, crea una ansiedad basada en el miedo al rechazo y la pérdida de poder. Un deseo de éxito demasiado intenso lleva a un mayor miedo al fracaso, y si el miedo aumenta, puede generar una anomalía. El cerebro instintivo nos atrapa entre el deseo intenso de algo y el miedo a no conseguirlo.

Como cualquier otra fase del cerebro, los instintos pueden desequilibrarse.

Si eres demasiado impulsivo, la ira, el miedo y el deseo escaparán a tu control. Y eso conduce a las acciones apresuradas y al arrepentimiento posterior.

Si controlas demasiado tus impulsos, tu vida se convierte en una existencia fría y reprimida. Y eso conduce a la falta de vínculos con los demás y con tus propios instintos básicos.

Puntos esenciales: tu cerebro instintivo

- Piensa que los instintos son una parte necesaria de tu vida.

- Sé paciente con el miedo y la furia, pero no te abandones a ellos.

- No intentes negar tus impulsos e instintos.

- No reprimas pensamientos y sentimientos de culpa.

- Sé consciente del miedo y el deseo. La conciencia ayuda a equilibrarlos.

- No actúes de manera impulsiva solo porque te sientas impulsivo. Se debe consultar también al cerebro superior.

Soluciones supercerebrales. Ansiedad

La ansiedad genera una imagen falsa del mundo y amontona cosas de las que preocuparse que en realidad son inofensivas. La mente añade miedo. Si la mente puede eliminar la percepción del miedo, el peligro se desvanecerá.

Para empezar, la vida no podría existir sin el miedo, pero aun así, este crea parálisis y miseria. Los dos aspectos, uno positivo y el otro negativo, se unen en tu mente. Para la gente que padece ansiedad flotante o generalizada (una de los achaques más comunes en la sociedad moderna), la solución a corto plazo es un remedio químico: los tranquilizantes. Ya te hemos advertido de los inconvenientes de los remedios químicos en términos de efectos colaterales, pero el problema principal es que los fármacos no curan los trastornos del estado de ánimo, entre los que se incluye la ansiedad. Del mismo modo que estar triste es algo universal mientras que la depresión es una anomalía perjudicial, el miedo es universal, pero la ansiedad generalizada nos corroe hasta el alma. Como Freud señaló, no hay nada peor que la ansiedad. Los estudios médicos solo han descubierto unas cuantas cosas a las que el sistema mente-cuerpo no puede adaptarse: una de ellas es el dolor crónico, el que no remite (como el del herpes zoster o el cáncer óseo avanzado), y otra es la ansiedad.

«Generalizada» significa que lo que temes no es algo específico. En el esquema natural, nuestra respuesta al miedo es física y tiene un objetivo. Las víctimas de un crimen aseguran que, durante el incidente, cuando el arma de su atacante entró en su campo visual, entraron en un estado de alerta máxima y se les desbocó el corazón. Estos aspectos de la respuesta al miedo se generan automáticamente en el cerebro inferior, pero se cree que las cosas que te provocan preocupación y ansiedad están programadas en la amígdala. Sin embargo, eso no nos dice gran cosa. Una vez que te sientes ansioso en un sentido general (como ocurre por ejemplo en los aprensivos crónicos), todo el cerebro entra en juego. El miedo es específico y tiene un objetivo; la ansiedad, en cambio, es global y misteriosa. La gente que la sufre no sabe por qué.

Solo podemos distanciarnos si logramos averiguar qué es lo que genera ese miedo tan persistente. En su estado natural y positivo, el miedo se desvanece una vez que consigues huir del tigre dientes de sable o matar al peludo mamut. No hay componente psicológico. En su estado generalizado y negativo, el miedo perdura. Esta persistencia tiene varios aspectos.

Cómo se vuelve persistente la ansiedad

- No dejas de tener la misma preocupación una y otra vez. La repetición hace que la respuesta al miedo se fije en el cerebro.

- El miedo resulta convincente. Cuando crees en la voz del miedo, este toma el control.

- El miedo despierta un recuerdo. Lo que temes se parece a algo malo de tu pasado, y desencadena una antigua respuesta.

- El miedo lleva al silencio. No hablas de tu miedo, ya sea por vergüenza o por culpa, así que este se enquista.

- El miedo es una sensación desagradable, y tú alejas el dolor fuera de tu vista. Pero los sentimientos reprimidos no desaparecen. Aquello a lo que te resistes, persiste.

- El miedo te deja incapacitado. Te sientes demasiado débil para hacer algo al respecto.

Antes hablamos de la respuesta depresiva con relación a las conductas que se transforman en hábitos. Esa sería una forma de describir la persistencia de las emociones; merece la pena regresar a los puntos que señalamos sobre la transformación de la depresión en un hábito, ya que también se aplican a la ansiedad. Lo que añadimos aquí es un aspecto multidimensional. El miedo tiene muchos tentáculos, y toda conexión es perjudicial. Para deshacer el miedo, necesitamos romper su realidad. Cada parte, tomada por separado, es manejable. Puedes desmantelarlo por la sencilla razón de que tú eres el centro de la creación de realidad.

1. La misma preocupación vuelve una y otra vez. La repetición hace que la respuesta al miedo se fije en el cerebro

La repetición profundiza los carriles de cualquier respuesta invariable. Si tienes que atravesar una parte peligrosa de la ciudad de noche, al salir del trabajo, hacerlo una y otra vez consigue que la sensación de amenaza resulte cada vez mayor. No obstante, a veces te acostumbras a ella. Los niños que viven con padres iracundos pueden predecir con bastante precisión cuándo se producirá otro estallido de furia. Sin embargo, la repetición nunca es sencilla. Esos mismos niños descubrirán, por lo general muchos años después, que los abusos en pequeñas dosis que recibieron de sus padres les han afectado mucho. En el caso de la ansiedad, se internaliza la repetición. Te conviertes en el maltratador y transmites el mensaje de «debes preocuparte» una y otra vez.

Es muy útil darse cuenta de que uno está interpretando a la vez ese doble papel de maltratador y maltratado. Los aprensivos crónicos no lo ven. Insisten una y otra vez en las mismas preocupaciones («¿Y si no he cerrado bien la casa?», «¿Y si pierdo el trabajo?», «¿Y si mi hijo se droga?») y creen de verdad que eso les sirve de ayuda. Las reacciones irritadas de familiares y amigos no ponen fin al delirio; más bien incrementan la preocupación de los aprensivos, porque si nadie más presta atención, consideran responsabilidad suya preocuparse por todos los demás.

La mente, atrapada dentro de sí misma, no puede distanciarse lo suficiente para entender que esa preocupación crónica no es buena. No reconoce como negativo el asalto repetido y obsesivo del miedo. Se convierte en una especie de parche. Accedes a soportar un poco de dolor para defenderte de las enormes amenazas que podrían acabar en desastre. También aparece una especie de pensamiento mágico. El aprensivo entona algo así como un encantamiento que, supuestamente, mantiene alejadas las amenazas. («Si me preocupa perder todo mi dinero, quizá no ocurra nunca»).

Para poner fin a la influencia de la repetición debe entrar en juego la conciencia mediante pensamientos conscientes como los siguientes:

- Lo estoy haciendo otra vez.

- Me siento mal cuando me preocupo.

- Necesito acabar con esto ahora mismo.

- Nadie conoce el mañana. Preocuparse por el futuro es inútil.

- No me estoy haciendo ningún bien.

Una mujer atrapada en un mal matrimonio temía por sí misma, se preocupaba constantemente por su futuro. Tenía miedo de quedarse sola. Tenía miedo de que sus hijos se pusieran del lado de su marido, de que este ensuciara su buen nombre delante de sus amigos y de que su trabajo se viera afectado. Como resultado, entró en un estado de ansiedad grave. Cada día se agredía a sí misma con un mayor número de preocupaciones.

Sin embargo, los hechos decían otra cosa. Sus hijos y sus compañeros de trabajo la adoraban. Hacía un trabajo fantástico. Su marido, aunque quería poner fin al matrimonio, le propuso un buen acuerdo sin rechistar. Ni siquiera la estaba difamando ni obligando a sus amigos a ponerse de su parte. El verdadero problema era mucho más simple de lo que parecía: ella entraba en un estado de ansiedad cada vez que pensaba en el futuro. Por suerte, tenía un confidente que insistió que en se diera cuenta de ello. Sin importar por qué se preocupara esta mujer, su confidente le decía: «Te entra miedo cada vez que piensas en el futuro. Déjalo. Te conozco desde hace mucho tiempo. Las cosas que te preocupaban hace un par de años, hace cinco, hace diez años, han salido todas bien. Y lo mismo pasará esta vez».

Por supuesto, al principio esa certeza no hizo mella en ella. La preocupación reiterada se había convertido en un hábito; el hecho de que su mente repasara una y otra vez las mismas advertencias le daba cierta sensación de control sobre el miedo. Pero su confidente insistió. Sin importar lo ansiosa que estuviera la mujer, le decía: «Te entra miedo cada vez que anticipas el futuro. Deja de hacerlo». Pasaron varios meses, pero al final la táctica funcionó.

La gente estancada en preocupaciones autodestructivas sabe que el viejo patrón de comportamiento no funcionaba ya en un principio. No salen de él aprendiendo a interrumpir los procesos mentales, sino superándolos con una nueva conciencia que dice: «El miedo no es real. Soy yo quien lo crea». La mujer ansiosa se dio cuenta de que se estaba maltratando con esos miedos autoinducidos. Aprendió a parar cada vez que el carrusel de la preocupación empezaba a dar vueltas.

2. El miedo resulta convincente. Cuando crees en la voz del miedo, este toma el control

Cuando crees que algo es cierto, esa creencia perdura. Casi no hace falta decirlo. Todos queremos creer las palabras «te quiero» cuando vienen de la persona apropiada; el recuerdo puede tranquilizarte durante años, si no toda la vida. Pero ser convincente no es lo mismo que ser cierto. La suspicacia es un buen ejemplo. Si sospechas que tu pareja te engaña, no habrá prueba alguna que pueda persuadirte de lo contrario. Tus sospechas te convencen demasiado. Los celos son una sospecha llevada hasta un extremo patológico. Para los amantes que están atrapados en sus garras, todo el mundo es infiel, y cuando existe esa creencia, da igual que sea cierto o no.

La ansiedad es la emoción más convincente de todas, en parte porque la evolución ha preparado el cerebro para reaccionar mediante la respuesta de huida o lucha. Si estás en batalla con un cañón apuntándote a la cara, tu corazón desbocado te dice en términos inequívocos lo que debes hacer. Pero cuando padeces ansiedad flotante o generalizada, la voz del miedo no te dice la verdad. Utiliza su poder para convencerte, incluso cuando no tienes nada de lo que preocuparte. Aquí, el distanciamiento tiene propiedades curativas. Si puedes decirle a tu miedo: «No te creo. No te acepto», su poder de convicción se reducirá.

La mente debe guiar al cerebro. Cuando se enfrenta a un terrible suceso externo (por ejemplo, un accidente de avión o un ataque terrorista), el cerebro reacciona con miedo; pero las imágenes de ese suceso, o de cualquier otro estímulo fuerte que lo evoque, provocarán la misma reacción. Las reacciones reflejas nos hablan; tienen voz. Pero la mente existe para diferenciar las cosas reales de las que no lo son. Cuando la mente consigue sacar al cerebro del estado de ansiedad, tiene pensamientos como estos:

- No me ocurre nada malo. Puedo manejar la situación.

- En muy pocas ocasiones ocurre lo peor, y esta no es una de ellas.

- La ansiedad no es más que un sentimiento.

- ¿Esta sensación es lógica?

- Ahora mismo, las cosas están bien, y yo también.

Si pones a la voz del miedo en su lugar, haces que resulte menos convincente. Y cada vez que lo hagas, la repetición, en vez de perjudicarte, te servirá de ayuda. Cada evaluación realista hace que la siguiente sea más fácil. La ansiedad no tiene poder para convencerte cuando ves que la realidad no cuadra con tu estado de alarma.

3. El miedo despierta un recuerdo. Lo que temes se parece a algo malo de tu pasado y desencadena una antigua respuesta

La creación de realidad tiene lugar aquí y ahora, pero nadie vive aislado. Por mucho que intentes vivir el presente, tu cerebro almacena y aprende cada experiencia comparándola con tu pasado. La memoria supone una ayuda inmensa: te capacita para subirte a una bicicleta y llevarla sin tener que aprender a hacerlo cada vez. Este es el uso natural y positivo de la memoria. El lado destructivo, que alimenta la ansiedad, te convierte en prisionero del pasado. Las huellas de viejas heridas y traumas no deberían tener un componente psicológico tan fuerte, pero lo tienen, y de ahí su persistencia. (Como Mark Twain señaló de manera brillante: «El gato que se sentó sobre una estufa encendida no volverá a hacerlo. No nos sentemos sobre una estufa encendida tampoco»).

Sustituye la palabra «gato» por «cerebro», porque este es igual de domesticable. Una vez expuesto a una experiencia dolorosa, el cerebro crea un camino rápido para recordar ese dolor cuando sea necesario en el futuro. Es un rasgo evolutivo muy útil, y el motivo de que los niños pequeños no metan la mano en el fuego más de una vez. Pero los reflejos no se piensan, así que los viejos recuerdos se mezclan con las experiencias presentes cuando no deben. Por ejemplo, los psicólogos infantiles distinguen entre decirle a un niño lo que debe hacer y decirle lo que es. El niño olvida con facilidad el primer tipo de comentarios; ¿quién de nosotros recuerda mirar a ambos lados antes de cruzar la calle? Sin embargo, los del segundo tipo perduran. Una vez que se le dice a un niño: «Eres un vago», «Nadie te querrá jamás» o «Eres malo», crecerá con esas palabras en mente, y es muy posible que no las olvide en toda su vida. Cuando somos pequeños, confiamos en que nuestros padres nos digan quiénes somos, y si lo que dicen es algo destructivo, no tendremos escapatoria a menos que curemos conscientemente los viejos recuerdos.

Ser consciente de la persistencia de un recuerdo requiere nuevos pensamientos como los siguientes:

- Me estoy comportando como un crío.

- Esta sensación es la misma que tenía hace mucho tiempo.

- ¿Qué podría sentir ahora que encaje mejor en la situación?

- Soy capaz de ver mis recuerdos como si fueran una película, pero sin creerme la historia que cuentan.

- Lo único que me da miedo es un simple recuerdo.

- ¿Qué es en realidad lo que tengo delante de mí?

La memoria es la historia en curso de tu vida, y no es bueno reforzar esa historia de manera inconsciente. Tienes que intervenir y añadir algo nuevo, por pequeño que sea. La memoria es increíblemente compleja, pero tiende a desencadenar una reacción muy simple:

A está ocurriendo. Yo recuerdo B, algo desagradable del pasado. Tengo una reacción C, como siempre.

Este sencillo patrón se repite en todo tipo de situaciones, como al volver a casa en Navidad, al ver en la tele un programa político del partido contrario o al quedarse atrapado en un atasco de tráfico. Aunque no tengas control sobre el suceso A y el recuerdo B, la reacción C tendrá vía abierta para intervenir. Mientras experimentas esa reacción, puedes trabajar en ella, examinar tu respuesta, apartar los sentimientos negativos que evoca y no huir hasta que creas haber conseguido la respuesta que deseas. En la reacción en cadena, A, B y C pueden ocurrir al mismo tiempo, pero aun así, puedes intervenir de manera consciente para romper la cadena, y cuando lo hagas, el recuerdo dejará de ser tan persistente.

4. El miedo lleva al silencio. No hablas de tu miedo, ya sea por vergüenza o culpa, así que este se enquista

Existe una anticuada nobleza en el hecho de guardarte los miedos. Los hombres en particular son reacios a admitir que tienen miedo, ya que el temor no es un rasgo muy masculino a ojos de otros hombres. A las mujeres no les ocurre tanto, ya que entre ellas se acepta socialmente hablar de sus emociones. Sin embargo, el hecho de compartir también tiene sus riesgos, ya que la gente se siente obligada a mantener sus confesiones o quejas dentro de los límites aceptados por la sociedad. Las cosas más difíciles, teñidas por la culpabilidad y la vergüenza, raramente se expresan.

Así pues, no debería sorprendernos que, en la mayoría de los casos, los niños que padecen abusos se callen y sufran en silencio. Los que abusan de ellos confían en su resistencia a hablar del tema. La víctima siente que ha hecho algo mal por el simple hecho de haberse convertido en víctima. Si sustituyes la palabra «abuso» por la de «ansiedad», verás que la mente interpreta un doble papel: acusa al niño de hacer algo malo y al mismo tiempo le dice que lo han maltratado, lo que convierte en culpable al maltratador. Es un dilema, un callejón sin salida. Observemos con más detalle cómo trabaja esa trampa para paralizar al niño. Imagina que una madre está furiosa con su hijo y quiere darle un cachete, pero le dice: «Ven con mamá» con una sonrisa persuasiva. El niño escucha las palabras, pero al mismo tiempo ve que su madre está enfadada y quiere castigarlo. Los dos mensajes contradictorios chocan entre sí y se genera un callejón sin salida.

Hablar de tus miedos abre una puerta. El niño que no quiere que le den un bofetón puede echarse atrás y negarse a avanzar, porque todavía no es lo bastante mayor para decir: «Me das miedo, aunque finjas ser amable». Si te sientes ansioso, es cosa tuya dar con una puerta de salida, pero, por definición, hablar de tus miedos requiere la presencia de otra persona. Necesitas algo más que un oyente. Necesitas un confidente, alguien que haya experimentado el mismo tipo de miedo. Una persona así irá unos cuantos pasos por delante de ti. Puede identificarse contigo y demostrarte que es posible acabar con el miedo. En otras palabras, ya ha recorrido el camino de la ansiedad. Los amigos con buenas intenciones no tienen por qué ser buenos en esto. Quizá reaccionen juzgándote, o enfatizando la faceta de culpa y vergüenza. («¿Deseaste que tu hijo no hubiera nacido nunca? Ay, Dios, ¿cómo pudiste?»).

La madurez emocional comienza por saber que los pensamientos no son actos. Tener una mala idea no es lo mismo que llevarla a cabo. La culpabilidad no reconoce la diferencia. Así pues, para salir del silencio debes aprender, viendo la reacción de otra persona, que no hay nada malo en pensar todo lo que quieras. El objetivo es salir de la ansiedad que induce el pensamiento. Para llegar al punto donde se encuentra esa seguridad de la madurez, necesitas cultivar pensamientos como los siguientes:

- No quiero vivir una vida llena de culpabilidad.

- El silencio hace que sea peor.

- La ansiedad no desaparecerá sola, sin importar el tiempo que espere.

- Hay alguien que ha pasado por lo mismo que yo.

- Nadie puede pensar tan mal de mí como yo mismo. Puede que incluso haya alguien capaz de comprenderme.

- La verdad tiene el poder de liberarme.

Uno de los descubrimientos más curiosos de la psiquiatría es que la gente que está en lista de espera para la psicoterapia, a menudo mejora antes de empezar la primera sesión, y esa mejora puede llegar a ser tan intensa como la que esperaban recibir del psiquiatra. Antes de reunir el coraje para acudir a un terapeuta, esas personas apesadumbradas superaron la presión interna que les hacía guardar silencio. Ese paso en sí mismo tiene el poder de curar.

5. El miedo es una sensación desagradable, y tú alejas el dolor fuera de tu vista. Pero los sentimientos reprimidos no desaparecen. Todo aquello a lo que te resistes persiste

Evitar el dolor es efectivo. Los seres humanos no somos ratones. Si tus amigos te desafían a saltar a un pozo vacío, no tienes por qué imitarlos. Sin embargo, la sencilla táctica de la evitación del dolor tiene un efecto retroactivo en el cerebro. Es probable que hayas oído el viejo dicho: «Intenta no pensar en un elefante». El mero hecho de mencionar el «elefante» dispara una asociación en el cerebro. Esto es algo esencial para la existencia humana: así es como aprendemos, mediante pasos de asociación. En este momento asocias las palabras de esta página con todas las palabras que has leído, y por tanto puedes decidir aceptarlas y asimilarlas o no.

Sin embargo, en el cerebro el miedo se asocia con el dolor. Es una asociación desagradable, y cuando alguien la menciona, intentas con todas tus fuerzas apartar el dolor. Freud, entre otros muchos estudiosos de la mente, creía que apartar de la mente los sentimientos, los recuerdos y las experiencias, algo denominado «represión», no funciona. Las asociaciones a las que no quieres enfrentarte pululan cerca de la superficie. Carl Jung, seguidor del pensamiento de Freud, pensaba que hay una parte de nosotros que crea una especie de fantasía ilusoria para que la vida no resulte demasiado dolorosa. Llamó «la sombra» a todos los sentimientos reprimidos de miedo, celos, furia o violencia que se encierran en compartimentos secretos de la psique.

A primera vista, Freud parece equivocarse; a la mayoría de las personas se les da bastante bien la negación. No se enfrentan a las verdades dolorosas. Bloquean todo tipo de experiencias que desearían que no hubieran tenido nunca. Sin embargo, la sombra envía mensajes desde la oscuridad. Los sentimientos reprimidos aparecen como fantasmas. Algunas veces te sientes ansioso porque tu miedo oculto intenta aflorar. Pero la represión es traicionera. Puedes sentirte ansioso porque te preocupa guardar secretos; o porque sabes que un día saldrán a la luz; o porque el dolor que provoca evitar el dolor es demasiado grande.

Hay dos antídotos para la represión: ser abierto y ser sincero. Si estás abierto a todos tus sentimientos, y no solo a los agradables, no tendrás que reprimir nada. No tendrás secretillos sucios que almacenar. Si eres sincero, podrás poner nombre a tus sentimientos, sin importar lo indeseables que sean. Sin embargo, nadie es perfecto en esto. Cuando Freud declaró que todos los niños ocultan una atracción sexual por su madre o su padre, la gente se quedó desconcertada. Si ese es un secreto universal (es muy posible que no lo sea), entonces la represión es epidémica. No es necesario aclarar aquí esa profunda cuestión psicológica. Un niño de un año que moja la cama no se preocupa, porque no hay culpabilidad asociada a mojar la cama a esa edad. Un niño de cuatro años que hace lo mismo y recibe una reprimenda, la siguiente vez intentará ocultar el incidente. Un hombre de cuarenta que moja la cama puede sumirse en un estado de humillación muy complejo.

Al hablar de sentimientos que has reprimido durante años, el mayor riesgo es que la persona en la que confías reaccione con juicios de valor y te haga desear haber guardado el secreto. Pero la culpa suele apañárselas para hacernos recurrir a la persona equivocada cuando queremos desnudar nuestra alma. Eso se debe a que todavía interpretamos el papel doble de maltratado y maltratador. No recurrimos a alguien que nos juzga cuando no lo esperábamos: recurrimos a ese alguien porque sabemos que nos juzgará. Así pues, primero debes preparar el terreno con pensamientos como estos:

- Sé que estoy ocultando algo, y eso duele.

- Da miedo confesar la verdad, pero solo así me curaré.

- Quiero librarme de esta carga.

- La obsesión hace que me sienta demasiado ansioso.

Cuando guardas secretos, en especial emociones secretas que no te parecen adecuadas, resulta difícil creer que el perdón es posible. La absolución se antoja demasiado lejana; parece algo imaginario en comparación con la ansiedad que sientes en el presente. Acércate a ella paso a paso. La única responsabilidad que tienes contigo mismo es desear el perdón, y luego idear un paso futuro, por pequeño que sea, hacia la curación. Ese primer paso podría ser leer un libro, escribir un diario o unirse a un grupo de ayuda online. Sea el que sea, el objetivo de dar un primer paso es siempre el mismo. Dejar de tener miedo y aprender a aceptar tus sentimientos como lo que son: sucesos naturales de tu vida.

6. El miedo te deja incapacitado. Te sientes demasiado débil para hacer algo al respecto

Cuando alguien está asustado, puede llegar a quedarse paralizado. Dos soldados a la carga en la colina de Gettysburg o dos bomberos frente a una casa en llamas pueden sentir el mismo miedo, medido en cambios físicos cerebrales. Sin embargo, si uno de ellos es un soldado o un bombero veterano, no se quedará inmovilizado por el miedo. Los veteranos ven el miedo de manera distinta al soldado que nunca se ha enfrentado a los disparos o al bombero novato que jamás se ha adentrado en un incendio. Quedarse paralizado por el miedo, en otras palabras, depende de algo más que de la respuesta del cuerpo al miedo.

La capacidad del miedo para dejarte inmovilizado es misteriosa y variable. Puede que un escalador experto disfrute de un día de escalada normal, sin ningún riesgo especial por delante, y sienta de repente que no puede avanzar ni un centímetro más. Se queda congelado en la pared de piedra porque de pronto su mente, en lugar de aceptar el peligro de la caída, piensa: «Ay, Dios, mira dónde estoy». El miedo intenso a caer echa raíces, sin importar las veces que el escalador se haya enfrentado a esa misma pared. Ha registrado la experiencia de una forma nueva.

Puedes aprovechar tu capacidad para reinterpretar cualquier tipo de información. Así es como decides enfrentarte a un abusón en el recreo o volver a montarte en el caballo cuando este te tira. Puesto que tú no eres tu cerebro, sus reacciones tampoco son las tuyas. Franklin Delano Roosevelt señaló una verdad universal al afirmar: «Lo único que hay que temer es el propio miedo». La única manera de dejar atrás cualquier tipo de miedo es superar su capacidad de asustarte. (Puesto que los economistas no incluían el factor miedo en sus ecuaciones, muchos se quedaron desconcertados ante el súbito colapso general de la economía estadounidense después del estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de 2008, y los bancos empezaron a desmoronarse. Según los datos disponibles, la economía era lo bastante fuerte como para no perder tantos millones de puestos de trabajo como perdió. Sin embargo, en este caso los datos fueron irrelevantes. La gente dejó que el miedo la asustara. La ansiedad manejable se transformó en pánico).

La mente, el cerebro y el cuerpo están íntimamente conectados. Tener miedo al miedo provoca todo tipo de síntomas, tales como debilidad muscular, fatiga, pérdida de entusiasmo e incentivos; se olvida que en su día no se tenían preocupaciones, ni pérdida de apetito y sueño... y la lista no termina. Imagina que es de noche y te encuentras aferrado al borde de un precipicio con la punta de los dedos. En la completa oscuridad, te aterroriza caer centenares de metros y morir. En ese momento, alguien se agacha a tu lado y dice: «No te preocupes. Solo estás a medio metro del suelo». De repente, tu relación con la respuesta al miedo es otra. Es fácil sentirse aterrado e indefenso cuando cuelgas de un precipicio, pero cuando el miedo desaparece, todo el cuerpo cambia. Incluso cuando el miedo persiste, el hecho de saber que estás a salvo envía señales al cerebro para que este te devuelva a la normalidad.

La ansiedad te dice que corres un grave peligro, y el cuerpo no tiene un regulador que aumente o disminuya la respuesta al miedo; solo tiene dos posiciones: encendido o apagado. Incluso el miedo al número 13, conocido técnicamente como triscaidecafobia, puede darte la impresión de que vas a morir. Un tratamiento rotundo aunque efectivo para las fobias consiste en saturar los cortocircuitos del miedo exagerado.

A un paciente le daban un miedo mortal el raticida y los cables eléctricos. El mero hecho de verlos hacía que entrara en pánico. Durante esos ataques de pánico, el miedo lo volvía irreflexivo. Su terapeuta lo sentó en una silla y le administró un sedante. Cuando empezó a quedarse dormido, le cubrió el cuello con cajas vacías de raticida y lo rodeó con cables. En cuanto el paciente despertó y vio lo que había ocurrido, se puso a gritar como un energúmeno. A juzgar por su reacción fóbica, estaba a punto de morir. Los fóbicos harán cualquier cosa para evitar esa sensación, pero aquí el paciente no podía escapar. Entró en un frenesí de miedo. Sin embargo, cuando pasaron los minutos y vio que no había muerto, encontró una abertura, una puerta de salida. La fobia ya no tenía el control completo, porque él ya no estaba totalmente aterrorizado.

Nosotros no recomendamos la saturación; ese no es nuestro mensaje. Pero es necesario neutralizar el miedo que provoca el miedo.

Para superar tu miedo a estar ansioso, necesitas cultivar pensamientos como los siguientes:

- No voy a morir, no importa lo terrorífico que parezca esto.

- Necesito enfrentarme a esta exagerada sensación de peligro.

- Sé que puedo sobrevivir, así que puedo arriesgarme a no salir huyendo de mi miedo.

- Puedo enfrentarme al miedo y hacer cosas que me asustan.

- Cuanto más me enfrente al miedo, más control tendré sobre él.

- Una vez que recupere el control total, mi miedo desaparecerá.

Este es el paso final para desmantelar la persistencia de la ansiedad. Puedes afrontar el problema, no obstante, empezando por cualquiera de los pasos que hemos señalado. El objetivo es siempre el mismo: colocarse en una postura más distanciada. Las fobias demuestran que la realidad no es lo bastante fuerte para conquistar el miedo. Si le arrojas unas arañas inofensivas a alguien que les tenga un miedo mortal, podrías provocarle un infarto. ¿Qué es más fuerte que la realidad? Saber que tú eres el creador de tu realidad. Ese es el punto fundamental. Una vez que recuperas la lucidez que proporciona saber cómo se crea la realidad, eres libre. Invades el taller del cerebro para declarar que estás al mando. El creador ha regresado.