5. El caso de las balas voladoras

—¡AH, WATSON, esto promete algo de diversión! —dijo Holmes mostrándome un pequeño sobre de color marrón.

Me sentí bastante aliviado. Durante días, mi colega había estado paseando inquietamente por nuestro apartamento esperando que se presentase algún problema interesante, y yo me había ido poniendo cada vez más nervioso por el hecho de que su necesidad de actividad mental pudiese llevarle de nuevo a esa oscura costumbre suya que yo confiaba que hubiese dejado atrás de una vez. Sin embargo, me quedé muy sorprendido, ya que el sobre tenía un aspecto bastante normal y lucía un sello de la central de correos de Londres que, desde luego, no resultaba nada exótico.

—¿No reconoce la letra, Watson? Es de mi hermano Mycroft. Es raro que él me pida ayuda, pero cuando lo hace, el caso siempre resulta intrigante. Además es un hombre de pocas palabras, pero este sobre parece que contiene bastantes hojas: seguro que no es una cuestión trivial. Déme el abrecartas de plata, por favor.

Se lo entregué y él abrió el sobre y leyó rápidamente el contenido. Enseguida su cara reflejó cierta desilusión.

—¿No es la petición que esperaba, Holmes?

—¡Para nada! —me contestó rápidamente—. Me escribe para lamentarse de que ha sido importunado por dos caballeros a los que se refiere, con bastante inexactitud, como amigos míos.

—¿Y quiénes son?

—Nada menos que nuestros conocidos científicos los profesores Challenger y Summerlee. Al parecer han acudido a él para solucionar una disputa científica que mantienen entre ellos.

—No sabía en absoluto que su hermano fuese un experto científico.

—Y no lo es. Sin embargo, durante su estancia en Cambridge era muy conocido por su capacidad para ayudar a sus compañeros universitarios que tuviesen dificultades con determinados temas de sus asignaturas, fuese cual fuese la materia. Tenía una extraordinaria facultad para aplicar la lógica más absoluta a cualquier problema, por más intrincado que fuese, y para conseguir que la solución pareciese una cuestión de simple sentido común. Sus compañeros de la universidad no han olvidado su talento y de vez en cuando todavía le llaman para asuntos como éste.

—¿Incluso en lo que se refiere a las ciencias? Le recordaba como historiador y lingüista.

—Especialmente en las ciencias, Watson. Él me confió el secreto de su técnica. Lo llama realización de experimentos mentales.

—¡Me resulta difícil imaginar a su hermano en la mesa de trabajo de un laboratorio!

—A mí también, Watson. Ciertamente, el estudio y la aplicación de la física no son los puntos fuertes de Mycroft, pero en general, gracias a su gran capacidad mental, es capaz de idear un experimento imaginario cuyos resultados pueden deducirse fácilmente y sirven para aclarar un problema.

Tiró la carta sobre la mesa y pude ver que tenía impreso el membrete del Club de Diógenes, ese insólito lugar de reunión entre cuyas premisas se halla la prohibición de mantener conversaciones ordinarias.

—Dice que los dos profesores se han enzarzado en una discusión cada vez más iracunda sobre la naturaleza de la luz. Challenger sostiene que la luz adopta la forma de una onda y que se despliega continuamente a través del espacio desde su fuente, como el suave oleaje de un estanque, mientras que Summerlee cree que está compuesta por un flujo de diminutas partículas.

—Esto me recuerda bastante al debate sobre los átomos, Holmes. Puesto que los átomos han salido victoriosos en su disputa con la materia sólida y los gérmenes en la suya con la teoría de la enfermedad del miasma, guiémonos por esos precedentes y asumamos que la luz también está compuesta por distintos elementos separados.

—Razonar por analogía resulta muy sospechoso, Watson. La analogía puede resultar fructífera como fuente de ideas, pero nunca puede servir de prueba.

—No obstante, se me hace fácil imaginar la luz como un chorro de diminutos corpúsculos —añadí—. Rociados a gran velocidad de modo que prácticamente se desplazan en líneas rectas y rebotan en los objetos igual que una pelota de goma rebota en un suelo liso.

—Eso es lo que sostiene Summerlee, Watson. Y es posible que tenga razón. Pero entiendo que también existe una tesis bastante convincente en lo que se refiere a la perspectiva de la onda. Por ejemplo, es bien sabido que la luz viaja más despacio a través del cristal que por el aire, y también que se curva hacia el interior cuando pasa del cristal al aire. ¿Ha visto a una ola del océano pasar sobre un arrecife sumergido? La velocidad de la ola disminuye cuando se desliza sobre el arrecife y ese hecho hace que la parte delantera de la ola se curve, de un modo que resulta muy natural. Por tanto, la teoría de la ola explica nítidamente el funcionamiento de las lentes, los prismas y otros aparatos similares.

La teoría de la onda también explica la existencia de los diferentes colores de la luz: son concretamente ondas de distinta longitud. Por ejemplo, la luz roja tiene una longitud de onda más larga que la verde, y ésta más que la azul. Y esta noción es extensible a las radiaciones que los seres humanos no podemos ver. Un objeto que no esté lo suficientemente caliente como para irradiar luz roja emite igualmente calor, aunque a longitudes de ondas de infrarrojos, que son más grandes que las de la luz roja visible; por su parte, los rayos X que sus colegas médicos están empezando a utilizar con resultados magníficos tienen longitudes de onda mucho más cortas que las de la luz azul que nosotros podemos ver.

Pero la evidencia más convincente de que la luz es una onda se debe a las investigaciones del gran James Clerk Maxwell, que postuló que se podía producir una radiación del mismo tipo que la de la luz, pero directamente con electricidad. Hoy día conocemos a ese tipo de rayos con el nombre de ondas de Marconi, u onda radio. Son rayos cuya presunta longitud de onda es mucho más larga incluso que la de los infrarrojos y…

—¡Eso fue un prodigio digno de un maestro! —le interrumpí—. El otro día estuve leyendo que, si cada barco que se hace a la mar estuviese equipado con un aparato de los que ha inventado Marconi, la pérdida de vidas en los naufragios se podría reducir mucho, ya que se podría transmitir a otras embarcaciones un mensaje de socorro, incluso aunque estuviesen más allá del horizonte.

—¡No se crea todas las cosas que lee en la prensa científica poco especializada, Watson! Si sólo una décima parte de esas luminosas ideas que se publican pudiesen llevarse a la práctica, el mundo no sería el mismo. ¿Pero dónde estaba? Ah, sí: Maxwell demostró que hacer oscilar una carga eléctrica es justamente el mecanismo que provoca que se produzcan las ondas de luz. Puedo demostrárselo, Watson, si usted hace sonar la campanilla para que nos traigan el té.

Me quedé algo sorprendido por su repentina petición, pero le hice caso y pocos minutos después la hija mayor de la señora Hudson —ésta última se había tomado unas repentinas y algo misteriosas vacaciones— nos trajo la bandeja. Serví el té para los dos añadiendo un poco de leche, que hizo que el líquido se volviese opaco, y Holmes asió una cucharilla.

—Observe, Watson, si sujeto la cuchara del revés y la muevo con rapidez hacia arriba y hacia abajo en el té, entonces…

—Se forma una onda.

—Correcto. Y si varío la frecuencia del movimiento…

—La longitud de la onda también varía.

—¡Brillante observación, Watson! De un modo similar Maxwell demostró que la emisión y la absorción de luz están causadas por la vibración de la carga eléctrica, igual que el rápido movimiento de la cucharilla provoca ondas en el té. Si se mueve la carga más rápido, la longitud de onda se vuelve más corta. La onda se puede detectar con instrumentos eléctricos como una oscilación de campos eléctricos y magnéticos.

—No diga nada más, Holmes, me ha convencido: la luz es en realidad una onda.

Me acomodé en la butaca y sorbí el té, pero un instante después volví a erguirme de golpe.

—Holmes, se me acaba de ocurrir una idea. ¡Es totalmente al contrario, la teoría de la onda no tiene ningún sentido!

Me sentía muy excitado. Con frecuencia, los hombres que se dedican a la medicina han realizado valiosas contribuciones científicas, pero nunca había soñado que yo pudiese llegar a figurar entre ellos.

—Tenga en cuenta, Holmes, que la luz pasa a través de sustancias que son transparentes. Por lo general, el vidrio, el agua y el aire.

—Pero no a través del granito o del queso de Stilton, por ejemplo. Una impecable observación, mi querido amigo.

Estaba demasiado excitado como para que el tono de sus palabras pudiese ofenderme.

—Pero hay algo más por donde puede pasar la luz, Holmes. Y es… ¡la nada! La prueba es que sabemos que, a una distancia de algunas decenas de millas por encima de nuestras cabezas, la atmósfera deja paso al vacío del espacio y, aun así, podemos ver las estrellas. Puesto que las olas del agua requieren agua y las ondas de sonido requieren aire…

—No necesariamente, Watson. Las ondas del sonido también pueden pasar a través de objetos sólidos, incluso ladrillos y cemento. Como usted me recuerda de vez en cuando, nuestros vecinos le comentan ese hecho con respecto a nuestros conciertos nocturnos de violín.

—Sí, pero el agua, el aire, los ladrillos… todo es materia. Cualquier onda es una forma de movimiento y, por tanto, es necesario que mueva algo, o de lo contrario no existiría. La luz puede desplazarse a través del vacío. Así pues, no es simplemente una onda.

Me acomodé en la butaca sintiéndome vencedor.

—Holmes, si escribiese una carta para enviarla a la revista Nature, ¿sería usted tan amable de refrendarla?…

Holmes sonrió y levantó una mano.

—Un momento, Watson. Está en lo cierto con respecto a que la luz puede viajar a través del vacío, y afortunadamente así es. De otro modo, no sólo nos veríamos privados de las estrellas, sino también de la luz del sol.

Pero los científicos especializados no son completamente idiotas y, de hecho, han pensado en esta cuestión. El problema se soluciona dando por sentado que el Universo está uniformemente repleto de éter.

—¿Eter, el gas anestésico?

—No, el éter simboliza una sustancia intangible que ocupa cualquier rincón del espacio —dijo Holmes abriendo los brazos— y que permite la propagación de las ondas electromagnéticas. Se puede decir que el éter es a un gas lo que un gas es a un sólido. Fluye a través de los objetos más densos y sólidos, incluso a través de la propia Tierra, de manera muy natural, como el aire a través de un caza mariposas, y por eso resulta imperceptible a nuestros sentidos en todas sus manifestaciones, menos en una: su capacidad para transportar esas ondas de fuerza eléctrica y magnética que nosotros percibimos como luz.

—Parece una premisa excesiva, Holmes: llenar el Universo con éter invisible e intangible sólo para explicar la propagación de los rayos de la luz —protesté.

—Hay muchas cosas que existen y son indiscutiblemente reales a pesar de que no pueden ser percibidas por los sentidos. El éter podría resultar tan real como el campo magnético de la Tierra.

Bebí un sorbo de té alejando de mí cualquier profundo pensamiento sobre las ondas que se creaban en la taza.

—Bueno, Holmes, creo que es algo que se halla fuera de mi alcance, pero ¿Mycroft espera que usted le solucione el dilema?

—No, Watson. Dice que la evidencia es contradictoria y confusa y que no cree que se encuentre pronto una solución. Me tiene reservado un encargo más modesto. Al parecer, Challenger y Summerlee se han ofrecido, o según lo que dice Mycroft, han amenazado con acudir a él para debatir en su presencia sus distintos puntos de vista, de modo que pueda actuar como árbitro.

—¡Dios mío! Eso es algo que difícilmente puede ser del agrado de Mycroft.

—Efectivamente no lo es. Como usted sabe, él prefiere mantener a sus semejantes lo más lejos posible y, normalmente, rechaza hasta las reuniones sociales menos agotadoras. Pero no tema, su gran mente ha encontrado una solución: quiere encomendarle esa ingrata tarea a su sufrido hermano pequeño. Por supuesto, lo dice de una manera más diplomática.

Dicho esto, se levantó de su butaca y empezó a pasear de un lado a otro con cierta inquietud.

—Es frustrante, Watson. Voy a tener que derrochar un pequeño esfuerzo intelectual para encontrar una excusa plausible: eso hará que Mycroft no tenga más remedio que enfrentarse al hecho de que incluso su inteligencia puede llegar a tropezar con el concreto dilema entre hombre o naturaleza, que es el que subyace en este asunto. Pero, ¡ay, cuánto necesito que algún enigma más cautivador ocupe hoy mi mente! ¡Un cliente, Watson, un cliente, mi reino por un cliente!

En ese preciso instante, sonó el timbre de la puerta y Sherlock Holmes se dirigió a la ventana.

—Parece que mi súplica ha sido escuchada… ¡oh, maldita sea!

De un salto se apartó de la ventana, se guardó apresuradamente la caja de tabaco en el bolsillo de su bata y se encaminó hacia la puerta de su dormitorio.

—Tan sólo recuerde que he salido, Watson, y que no sabe cuándo volveré.

Le miré con perplejidad.

—Pero ahora mismo estaba diciendo…

—Me refería a enigmas importantes, Watson. Dios sabe lo que este hombre quiere hoy. Probablemente ha perdido una probeta, o ha extraviado un libro de texto, y espera que se lleve a cabo una investigación especializada.

En ese momento se oyeron unos pasos que se acercaban desde el rellano y Sherlock Holmes se llevó un dedo a los labios y, después de entrar en su habitación, cerró silenciosamente la puerta.

Me levanté para recibir a nuestra visita y entonces se aclaró el motivo del extraño comportamiento de Holmes: nada más y nada menos era el obsesivo científico al que habíamos conocido recientemente, el doctor Illingworth. Su cara mostraba una expresión medio de júbilo y medio de furia.

—Buenos días, doctor. Estoy buscando a su colega Sherlock Holmes. Acaba de producirse el hecho más aciago, un hecho que le enseñará al señor Holmes a no tratar mis razonables temores de sabotaje científico como simples y triviales fantasías.

—Le ruego que tome asiento, caballero —dije tratando de calmarle—. Estoy seguro de que sea lo que sea lo que haya sucedido, tiene que ser realmente preocupante. ¿Ha sufrido su trabajo algún serio inconveniente?

—No es una cuestión de un simple inconveniente, doctor —contestó Illingworth resoplando—. Se ha perdido una joven vida, se ha perdido trágicamente. Si su colega me hubiese escuchado, ese pobre hombre todavía podría estar vivo.

Creí entender que en el laboratorio se había producido algún fatal accidente que, debido a su carácter paranoico, el doctor Illingworth había atribuido a algún enemigo. Decidí demostrarle que yo también tenía ciertas capacidades para la deducción.

—Cualquier accidente letal resulta trágico —dije con mi expresión más seria—. Pero hasta el laboratorio mejor controlado es inevitablemente un lugar peligroso y, además, ninguno de nosotros es infalible…

—¿Accidente? ¿Laboratorio? —contestó Illingworth resoplando—. ¿Qué disparates está diciendo, doctor? Estoy hablando de un hombre asesinado a tiros, un hombre al que le han disparado desde lejos con un rifle de gran potencia mientras se hallaba al aire libre, no de algún error en el laboratorio.

Me di cuenta de que había sacado precipitadamente mis conclusiones.

—Le ruego que me disculpe, caballero. Desgraciadamente, en este momento Sherlock Holmes está fuera; ni siquiera sé si regresará hoy. Desde luego, con mucho gusto le transmitiré un mensaje urgente, pero me temo que es inútil que espere…

En ese preciso instante se abrió la puerta del dormitorio y Sherlock Holmes entró en la habitación.

—¿Qué? ¿Qué no estoy aquí? Realmente, Watson, tiene que ventilarse el cerebro. ¡Pensar que no se ha dado cuenta de que he regresado! Bien, doctor Illingworth, nunca estoy demasiado ocupado como para no poder investigar un asesinato. Deje que Watson le ayude a quitarse el abrigo —muchas gracias, Watson— y, por favor, dígame exactamente qué ha ocurrido.

Un poco irritado, llevé a cabo esa tarea mientras Illingworth acometía su narración.

—Uno de mis proyectos de investigación más relevante, el mismo en el que me hallaba involucrado cuando nos encontramos por última vez, ha estado desarrollándose en el Runnymede Hall. ¿Les resulta familiar el nombre?

—Es la antigua casa solariega de esa familia, donada a la Universidad de Cambridge para el fomento de los estudios astronómicos por el último Lord Runnymede después de su muerte, hace ahora ocho años.

Illingworth se mostró sorprendido.

—Veo que está muy al tanto de los asuntos científicos. Tal como dice, el lugar es ahora un observatorio y parecía ideal para mi proyecto. Desde luego, mi tiempo es demasiado valioso como para emplearlo en estudios y observaciones prácticas, así que busqué a algunos estudiantes para que llevasen a cabo las tareas de investigación.

Durante algún tiempo tuve dificultades para encontrar voluntarios, a pesar de que el proyecto suponía el inestimable beneficio de poder tener un contacto personal conmigo. Entonces, bastante inesperadamente, una chica joven se ofreció para el trabajo.

No tenía calificación académica alguna, pero haciendo una excepción, la facultad la había admitido en el curso de doctorado. Al parecer, por sí misma se había hecho un nombre como astrónoma aficionada por haber llevado a cabo numerosos descubrimientos bastante relevantes, aunque sin duda por pura buena suerte.

Después de resoplar en señal de desaprobación siguió con su explicación.

—Mi razonada opinión es que los esfuerzos de aquellos que no poseen calificaciones oficiales por contribuir a la ciencia son de escaso valor y, además, que el lugar más apropiado para una mujer es la cocina. En cualquier caso, a falta de otros voluntarios, me vi obligado a aceptarla. Pero extrañamente, tan pronto como se anunció que había sido aceptada, también se presentaron dos chicos jóvenes.

—¡Sí que es extraño! ¿Es atractiva esa chica? —preguntó Holmes.

—Debo confesar que sí, aunque no veo que eso tenga ninguna relación con lo que nos ocupa. Para utilizar al máximo el observatorio, se decidió que cada uno de ellos, por turnos, trabajaría durante toda la noche… vigilando y trabajando uno por los tres, por decirlo así. Sin embargo, pronto me di cuenta de que cuando llegaba la noche de la señorita Latham, uno de los chicos, Tom Phipps o Martin Hennings, y a veces ambos, se ofrecían a menudo voluntariamente para quedarse y ayudar a Mary, sin duda porque querían asegurarse de que su falta de preparación profesional no le llevase a cometer algún tipo de traspiés.

—Sin duda —dijo Holmes secamente.

—Los tres estudiantes siguieron viviendo en sus residencias de Cambridge, los dos chicos en sus respectivos colegios, tal como establecen las ordenanzas de la universidad. Afortunadamente, el Runnymede Hall está muy cerca del pueblo de Shelford, que se halla en la importante línea ferroviaria que une Londres y Fenland. Durante el día, los trenes paran en la estación del pueblo —por la noche sólo transitan los expresos, que van directamente desde Londres a Cambridge—, de modo que los tres podían desplazarse fácilmente hasta su lugar de trabajo y luego volver a sus colegios.

Durante las primeras semanas todo se desarrolló con normalidad. Hennings y la señorita Latham llevaron a cabo sus tareas de manera admirable, mientras que Phipps, aunque también hizo una buena labor, estropeó su hoja de servicios por no presentarse al trabajo en dos ocasiones. En ambas ocasiones alegó que había perdido por un pelo el tren que sale de Cambridge a las seis en punto. Los siguientes expresos no paran en ninguna estación situada entre Cambridge y Londres y Runnymede está demasiado lejos de Cambridge como para realizar ese viaje por otros medios, así que tuve que aceptar su excusa.

Holmes asintió con aire pensativo.

—¿Qué más puede decirme sobre el tal Phipps?

—Bueno, es un par de años más mayor que sus compañeros. Al parecer vivió un serio problema en la escuela pública cuando aún era muy joven: se vio envuelto en un duelo, aunque afortunadamente sin consecuencias fatales para ninguna de las partes, y su familia decidió mandarle a la India, donde vivían unos parientes. Allí todo le fue bien e hizo un mejor uso de su puntería ya que se convirtió en un experto cazador de tigres. Normalmente, por seguridad, los cazadores de tigres se desplazan a lomos de los elefantes y él llegó a ser muy respetado como excelente tirador desde esa elevada posición, ya que, para alivio de la población local, consiguió terminar con un gran número de esas fieras devoradoras de hombres.

Después de un año de buenos informes, su familia le permitió regresar, puesto que, después de todo, era muy joven cuando llevó a cabo aquella imprudencia. Así mismo, los censores de la universidad, teniendo en cuenta esa misma razón, decidieron que ya era una persona apta para realizar estudios superiores.

Entiendo que la decisión no estaba muy justificada, ya que, a pesar de que es un joven inteligente, en numerosas ocasiones se ha visto implicado en pequeños líos con los Bulldogs, aunque ninguno tan serio como para justificar su expulsión.

Debí exteriorizar mi desconcierto, ya que Holmes explicó:

—Los Bulldogs, Watson, constituyen la fuerza policial de la propia universidad. Se les reconoce por sus bombines y tienen la fama de agarrar con mucha firmeza a cualquier chico al que detienen, de ahí su apodo. Pero, por favor —dijo girándose hacia nuestro huésped—, continúe usted con su relato, que sin duda resulta más pertinente.

—Francamente caballero —dijo Illingworth negando con la cabeza—, no es del todo pertinente, ya que a pesar de que Phipps es ciertamente el tipo de joven que se puede haber creado enemigos, la noche pasada, cuando sucedió la tragedia, no se hallaba presente. La señorita Latham estaba de guardia, asistida por Hennings, y de acuerdo con su relato, después de haber colocado las bandejas fotográficas en la bóveda del observatorio, salieron al exterior. La bóveda se halla en la parte superior de una folie adyacente a la casa y desde el camino protegido por barandillas que la rodea se pueden contemplar espléndidas vistas de la campiña.

—Pero poco podrían ver en medio de la noche.

—Bueno, esa es la explicación de la señorita Latham. Al parecer, cuando por casualidad se hallaban muy cerca el uno del otro, alguien disparó algunos tiros, aunque el inspector Lestrade parece tener dudas sobre la veracidad del relato y piensa que lo más seguro es que el shock debe haberle confundido la memoria.

—Ah, así que el bueno del inspector Lestrade se está ocupando del caso. ¿Tengo que entender que usted no está nada contento con sus progresos y por eso ha venido a hablar conmigo?

—Así es. El inspector parece estar obsesionado con una idea romántica que se le ha ocurrido, concretamente la del eterno triángulo amoroso, y no es capaz de comprender que podría ser un asunto mucho más complicado y siniestro, de rivalidades y sabotaje científicos.

Para mi sorpresa, Holmes asintió con la cabeza.

—Ciertamente, estoy de acuerdo en que es necesario que investiguemos este asunto inmediatamente. ¿Puede acompañarnos, Watson? ¡Espléndido! Si quiere ir bajando, doctor Illingworth, nosotros nos reuniremos con usted dentro de un momento.

Algo desconcertado, miré a Holmes mientras la puerta se cerraba detrás de Illingworth.

—Realmente, Holmes, este caso no es muy digno de usted. Hasta yo puedo entrever la solución, como evidentemente también puede Lestrade. ¿No cree que su tiempo es más valioso?

Holmes sonrió.

—Supongo que tiene razón, Watson, aunque nunca debería sacar conclusiones antes de tener alguna evidencia. Por otra parte, tengo razones estratégicas para aceptar el caso. En su carta, Mycroft da a entender que podría venir a visitarme, y en este supuesto es muy probable que Challenger y Summerlee estén esperando entre bastidores. Si tengo que elegir entre pasar un día escuchando a dos científicos de mal genio debatir sobre algún oscuro asunto de la física en una sofocante habitación, o bien ir al campo para investigar un caso en su agradable compañía, la decisión es muy fácil. Y si todo es tan evidente como parece, por una vez podré estar de acuerdo con Lestrade, algo que ayudará a mejorar en gran medida mis relaciones con Scotland Yard. ¡Venga, Watson, vayamos a enfrentarnos al desafío de Runnymede!

Bajamos del tren en la estación de Shelford y alquilamos un pequeño carruaje para recorrer las dos millas que nos separaban de Runnymede. El caballo mantuvo un trote bastante pausado mientras atravesábamos la llana campiña de Fenland. Illingworth se mostraba inquieto, mientras que mi colega contemplaba el paisaje con calma. Yo me sentía algo preocupado, ya que en el horizonte se podían divisar nubes de tormenta que se acercaban rápidamente hacia nosotros. Si no encontrábamos un refugio a tiempo, evidentemente nos íbamos a mojar. En ese momento, el destello de un rayo iluminó el horizonte. Unos diez segundos después, oímos el estampido del trueno.

Intenté impresionar a mis compañeros con una observación científica.

—Se puede determinar la distancia de una tormenta en función del tiempo que tarde en estallar el trueno después de la aparición del rayo. El sonido viaja a trescientos treinta metros por segundo, de modo que ésta tiene que estar a unos 3,3 kilómetros, o lo que es lo mismo, a unas dos millas de distancia. ¡Haríamos bien en darnos prisa! —dije.

Illingworth me miró con desaprobación, como si mirase a un estudiante que hubiese hecho una observación demasiado banal como para comentarla.

—Desde luego, esa fórmula implica que la luz de ese rayo se desplaza infinitamente más rápido —añadí—. Por ejemplo, si la luz viajase sólo diez veces más rápido que el sonido, la distancia de la tormenta sería una décima parte más de lo que les he dicho antes.

Illingworth asintió moviendo la cabeza.

—En principio tiene usted razón, doctor, pero en realidad la velocidad de la luz es aproximadamente un millón de veces más rápida que la del sonido, trescientos mil kilómetros por segundo, así que creo que sería difícil que usted pudiese ocuparse de rectificar esos datos.

—Vaya, realmente es una velocidad asombrosamente rápida —observé, decidido a mantener la paz—. De hecho, es tan rápida que me sorprende que nadie haya observado ese hecho. Aunque después de todo, normalmente uno ni siquiera es consciente de la limitada velocidad del sonido.

Illingworth frunció el ceño con una expresión de desaprobación y enojo, pero no replicó nada. Permanecimos sentados en silencio hasta que el carruaje entró en los terrenos de la finca. Nos apeamos en el camino particular justo cuando empezaron a caer las primeras gotas de lluvia y una ama de llaves nos acompañó hasta un imponente recibidor en el que se hallaba Lestrade, vestido con capa y sombrero y acompañado por una mujer joven de rasgos marcados y cabello largo y oscuro. Al vernos, Lestrade no pareció sorprenderse.

—Buenos días, señor Holmes. Y también a usted, doctor Watson. El doctor Illingworth me ha comunicado que le gustaría tener una segunda opinión, pero me temo que ya no hay ningún misterio que resolver. Acabo de examinar la evidencia que ciertamente pone fin a este asunto.

Extendió la mano y, con la palma abierta, nos mostró dos balas usadas. Tenían una forma ligeramente distinta a cualquiera de las que yo estaba acostumbrado a ver.

Mi amigo las examinó con atención.

—Manufactura alemana, sin duda munición para una pistola Macher —dictaminó—. Un artículo bastante especializado. Pertenecen al mismo lote de fabricación y han sido disparadas con la misma arma.

—Y tengo entendido que Phipps pasaba por ser un tirador profesional —comentó el inspector con júbilo—. Ha sido un placer, pero ahora tengo que dejarles, ya que sólo estoy de paso porque debo comprobar una coartada que afirma tener en Cambridge. No tengo ninguna duda de que podré desmentirla, puesto que la prueba circunstancial apunta inequívocamente hacia él.

Se dirigió hacia la puerta con nosotros y dijo en voz más baja:

—Tienen la oportunidad de hablar con la señorita Latham, pero han de saber que el shock puede haber afectado un poco a su memoria.

Se levantó el sombrero para saludarnos y se marchó.

Illingworth señaló a la chica.

—Mary Latham, permítame que le presente a Sherlock Holmes y al doctor Watson. Por favor, descríbales los hechos de esa noche. Yo tengo que preservar el telescopio antes de que la lluvia entre en la cúpula —dijo marchándose deprisa.

La chica, que parecía muy tranquila y sosegada, nos condujo hacia el interior de la casa, hasta un pequeño recibidor secundario, y nos invitó a sentarnos.

—En realidad no hay mucho que decir, señor Holmes. Ya sabe que Martin, Tom y yo misma conformamos el equipo de observación —dijo.

Holmes asintió.

—Veo que en su relación había la suficiente confianza como para que se llamasen por los nombres —observó.

—Considerando que el doctor Illingworth tiene que ser un hombre difícil de tratar —señalé—, intenté mantener con él una conversación científica, cuyo argumento era la velocidad de la luz, y me quedé con la impresión de que no tiene que ser un tutor fácil de llevar.

La señorita Latham sonrió.

—Eligió un argumento desafortunado. Hace algún tiempo, decidió realizar algunas observaciones e indagaciones sobre las lunas de Júpiter. Deseaba registrar el tiempo de ocultación de una de las pequeñas lunas descubierta recientemente, es decir, el período que tarda en atravesar la sombra provocada por Júpiter, para verificar si eran exactos los parámetros de su órbita que habían sido publicados. Una ocultación puede ser registrada con gran precisión, con un error de pocos segundos, de modo que ese estudio representaba un buen test para las anteriores mediciones.

Para su satisfacción, encontró un error de más de diez minutos en relación al tiempo calculado e inmediatamente escribió una carta a la revista Nature denunciando que los astrónomos que habían realizado esas observaciones eran unos incompetentes.

—Desgraciadamente, había pasado por alto el hecho de que, en el momento en el que llevó a cabo sus propias mediciones, la Tierra se hallaba unos doscientos millones de kilómetros más lejos que en el momento en que se efectuaron las observaciones publicadas. La luz tarda unos diez minutos en recorrer esa distancia, lo que explica esa diferencia: de hecho, las mediciones originales se habían llevado a cabo con una perfecta precisión.

Lo que le resultó especialmente vergonzoso fue el hecho de que, hace muchos años, hubo una discrepancia de ese mismo tipo y, precisamente, en circunstancias muy similares. Esa divergencia provocó que los científicos se diesen cuenta de que la velocidad de la luz era finita y que llevasen a cabo la primera estimación cuantitativa de ella.

Holmes sonrió.

—Gracias, le ha aclarado un pequeño misterio a mi colega. Pero, de todos modos, ¿eran cordiales las relaciones entre ustedes, entre los tres estudiantes que participaban en la investigación?

—Desde luego. En realidad, señor Holmes, no tiene ningún sentido que le oculte que los dos chicos dieron pruebas de que habrían aceptado de buen grado mantener conmigo una relación más estrecha que la de amistad.

Holmes volvió a sonreír.

—No es difícil de creer. ¿No provocó este hecho algún tipo de problema en su trabajo con ellos?

—De verdad que no. Desde el principio dejé claro que les valoraba a ambos como colegas, pero no busqué ni permití que se pasase de ahí. Lo cierto es que me gustaba más Martin que Tom, pero, en interés de un buen trabajo colectivo, tuve mucho cuidado en que ese hecho no se notara. Así estaban las cosas, hasta que recientemente…

De repente dejó de hablar y Holmes, con amabilidad, la invitó a proseguir.

—Por favor, háblenos de lo que sucedió la última noche —dijo.

Su expresión se hizo más seria.

—Espero que me escuche con atención, señor Holmes. Está claro que el inspector piensa que me está fallando la memoria y eso es algo que me resulta bastante irritante, ya que soy una experimentada observadora y recuerdo los hechos con terrible claridad.

Martin y yo habíamos preparado las bandejas para la primera observación de la noche, pero todavía brillaba la luz del crepúsculo, así que salimos afuera, a la azotea de la folie, a esperar a que llegase la oscuridad total. Sin duda, se nos tenía que ver muy bien por encima del parapeto. Estábamos uno junto al otro, muy juntos…

—¿Estaban abrazados?

—Sí —contestó ruborizándose—. Debo confesar que sí, por si ese hecho resulta oportuno. De repente sentí que un sobresalto recorría su cuerpo y, un instante después, oí la detonación de un rifle.

La impresión hizo que nos diésemos la vuelta, pero uno o dos segundos después se produjo otra detonación de rifle, seguida inmediatamente por el impacto de una segunda bala.

—¿No puede decir de dónde provenían las balas?

—No. Podrían haberlas disparado desde cualquier lugar de los terrenos de la finca. Allí arriba, en la azotea, teníamos que resultar muy bien visibles.

De repente pareció sentirse algo avergonzada.

—Realmente estoy olvidando mis buenos modales, caballeros. Supongo que aquí soy su anfitriona. ¿Puedo ofrecerles un poco de té? No, por favor, no se levanten; volveré enseguida.

Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Holmes se rió sonoramente.

—¿Qué piensa de su historia, Watson?

—Bueno, parece suficientemente sincera.

Holmes movió la cabeza.

—Es la secuencia de los hechos lo que me parece desconcertante, Watson. Primero se produce el impacto de una bala; después ella escucha la detonación del rifle.

—Eso es fácil de explicar, Holmes —dije estremeciéndome, ya que mis recuerdos de los disparos de un francotirador en Afganistán todavía vuelven a mí algunas veces y no dejan de obsesionarme—. Existen rifles que disparan balas a una velocidad más rápida que la del sonido. Así que la propia bala te alcanza antes de que se oiga el ruido de la descarga. Son armas mortíferas, Holmes: el hecho de que después del disparo no se disponga ni siquiera de un segundo para agacharse las hace mucho más peligrosas.

—Conozco muy bien esos artefactos, Watson, pero recuerde la descripción que ha realizado la chica con respecto al segundo disparo.

Me detuve a pensar.

—Pues bien, en ese caso, el sonido precedió a la bala. Por tanto, el segundo proyectil fue más lento que el sonido de su detonación.

—Muy extraño, Watson. Las velocidades difieren y, además, la primera bala tiene que haber viajado al menos una décima parte más rápido que la velocidad del sonido, mientras que la segunda, al menos una décima parte más lenta, porque si no, la diferencia de tiempo con respecto a sus respectivas detonaciones no hubiese resultado perceptible.

—Tal vez la calidad de la munición era muy pobre y por eso variaron estos detalles —conjeturé.

—Es improbable, Watson. En el Macher no se pueden utilizar cartuchos estándar, sino que hay que usar su munición específica, que es conocida por su alta calidad. De hecho, está fabricada muy cuidadosamente para conseguir que la bala salga del orificio del cañón justo a la velocidad del sonido. De ese modo ni se le da un aviso anticipado al posible objetivo ni se produce un derroche de energía: está fabricada de manera tan aerodinámica que resulta difícil que pierda ni siquiera un poco de velocidad durante su vuelo. Y esto no es muy compatible con lo que Mary nos ha contado. A pesar de todo, creo que está diciendo la verdad, aunque puedo entender perfectamente por qué el inspector se niega a creer en su relato.

—¡Ah, ustedes han advertido el detalle que él no ha sabido percibir por ser demasiado obstinado! —exclamó Illingworth desde el umbral de la puerta—. ¿Pueden deducir lo que eso implica?

—Creo que sí —dije—. De algún modo, tienen que haberse utilizado dos armas distintas con diferentes velocidades de salida del proyectil. Quizás haya otras balas que todavía no han sido halladas. Sin duda, un amante celoso actuaría por su cuenta. La actuación de dos o más personas con diferentes armas implica que se ha cometido un asesinato.

Illingworth asintió inclinando la cabeza y se escabulló por el pasillo justo en el momento en que Mary regresaba con la bandeja del té.

—Así pues, esto podría significar que, aunque parezca extravagante, la teoría de Illingworth sobre un sabotaje científico puede ser cierta —dije—. Si realmente está a punto de llevar a cabo un descubrimiento de excepcional importancia, entonces nadie sabe qué medidas podría llegar a tomar alguno de sus rivales.

—Oh, espero que sea así —exclamó Mary—. Quiero pensar que Tom es inocente: tiene un carácter fuerte, pero estoy segura de que en el fondo no es una mala persona.

¿Pero qué estoy diciendo? —dijo moviendo la cabeza—. Tenemos la más clara evidencia de que él no puede haber estado aquí ayer por la noche.

Holmes la miró con aire pensativo.

—¿Se refiere a la coartada que Lestrade está tratando de confirmar?

—Sí, y es muy fácil de verificar. ¿Sabe usted que los estudiantes de Cambridge que aún no se han graduado están obligados a regresar a los edificios de la universidad al anochecer, a menos que se produzca alguna circunstancia excepcional?

Ayer, hacia las diez de la noche, el conserje que estaba de servicio en la hospedería del Viejo Colegio Universitario se sobresaltó al oír un golpe en la puerta entallada. La abrió y una figura, cuya cara se ocultaba tras una bufanda, se abrió paso haciéndole a un lado y corrió hacia el patio interior. Con la ayuda de dos Bulldogs que estaban en ese momento en la hospedería, el conserje le persiguió hasta capturarle. Enseguida agarraron a esa persona y le desenmascararon: se trataba de Tom Phipps.

—¿Entrando por la fuerza en su propio colegio? —pregunté.

—En efecto. Es una táctica habitual de los chicos que han estado bebiendo en los pubs de la ciudad y que quieren evitar que se tome nota de sus nombres y se comunique al decano que han llegado tarde —explicó Mary—. Su aliento olía a cerveza, pero la falta no fue considerada muy seria y los empleados del colegio le permitieron volver a su habitación después de anotar su nombre.

Realmente se trata de una historia algo mezquina, pero le proporciona a Tom una coartada irrefutable. El personal le conoce bien, así que no pudo haber ningún error en su identificación y, además, él no es muy popular entre ellos, por lo que, sin duda, nunca mentirían en su favor. Puesto que, pasadas las seis en punto, los trenes procedentes de Londres no paran aquí, en Shelford, no hay modo de que Tom pudiese haber cometido el crimen y, después, haber regresado a Cambridge en tan poco tiempo.

Sherlock Holmes frunció el ceño con aire dubitativo. Me fijé en que no miraba a Mary directamente a los ojos.

—Esto ciertamente complica la situación —admitió—. Me pregunto si por aquí cerca hay alguna sala para fumar donde pueda pasear mientras disfruto de mi pipa. ¿Le importa quedarse solo durante una hora, Watson? En su momento me reuniré con ustedes dos.

Pasé el tiempo vagando a lo largo del camino que rodeaba la casa, ya que el temporal se había alejado tan rápido como había llegado. Desde un punto de vista arquitectónico, la casa resultaba algo decepcionante: la folie cercana no armonizaba con el conjunto del edificio principal y la cúpula metálica del observatorio que se hallaba en la parte superior contrastaba de manera grotesca con la piedra antigua. De todos modos, pronto se me unió la señorita Latham y compartimos una pequeña charla bastante agradable.

Mientras pasábamos cerca de un imponente conjunto de vidrieras, éstas se abrieron de golpe y apareció Sherlock Holmes.

—¡Señorita Latham! Dígame, ¿dónde está exactamente la línea férrea que atraviesa los terrenos de la finca?

Le miré con asombro. A nuestro alrededor la gran extensión de tierra era completamente llana y hasta una huella de un tejón se hubiera podido ver desde varias millas de distancia, así que no digamos una línea férrea. Sin embargo, la chica simplemente asintió con la cabeza. Nos condujo hasta un lugar que se hallaba a unos cincuenta pasos y que estaba cerca de la folie. Allí, invisible hasta que te encontrabas a unos pocos metros, había un profundo pero estrecho desmonte, que formaba una especie de túnel, por cuyo interior discurrían dos pares de raíles.

—Pocos adivinan su presencia, señor Holmes. Como condición para que la línea férrea pudiese atravesar estos terrenos se determinó que los raíles debían instalarse de modo que resultasen prácticamente invisibles desde la casa, así como que desde ella no se escuchase el ruido de los trenes. De hecho, incluso desde la azotea de la folie, apenas se pueden ver los techos de los vagones mientras pasa un tren. Le tienen que haber dicho que estaba aquí.

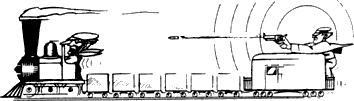

—Nada de eso, lo he deducido. Era la única explicación que se podía ajustar a los hechos —dijo Holmes con confianza—. Considérenlo. Se sabe que un rifle dispara las balas exactamente a trescientos treinta metros por segundo. La velocidad de las ondas del sonido en el aire también es de trescientos treinta metros por segundo.

El rifle dispara dos tiros. Cada bala es proyectada a la misma velocidad. La primera viaja más rápido que su propio sonido, mientras que la segunda más despacio. ¿Dónde está situado el rifle?

Tanto Mary como yo le miramos con desconcierto.

—¿No se dan cuenta? La única posibilidad es que el propio rifle estuviese en movimiento cuando se efectuaron los disparos. Ahora les describiré exactamente cómo se llevó a cabo el crimen.

Ayer por la tarde Phipps viaja hasta Londres y le compra el Macher a un armero especializado, muy probablemente utilizando una licencia con un nombre falso.

Compra un billete para el tren que va desde la estación de la calle Liverpool hasta Cambridge sin efectuar ninguna parada y elige un compartimiento vacío. En un determinado momento, se encarama por la ventana y sube al techo del tren. No es una gran hazaña para un hombre joven y atlético.

Se acomoda en el techo. Cuando el tren atraviesa el túnel que cruza estos terrenos dispone de una clara vista de la azotea de la folie. Sabe que probablemente ustedes estarán fuera de la cúpula del observatorio: ha elegido un momento en que todavía hay suficiente luz para que pueda ver y apuntar y, por tanto, ustedes no pueden empezar sus observaciones, ya que para ello necesitan una oscuridad total.

Sabe que su mejor oportunidad no será cuando el tren pase muy cerca de la folie: el ángulo de tiro cambiará demasiado rápido de modo que ni siquiera el mejor tirador podría efectuar un disparo preciso. La oportunidad será un segundo o dos antes, cuando el objetivo permanecerá casi inmóvil enfrente del tren.

Dispara. La bala sale del orificio del cañón a trescientos treinta metros por segundo, más la velocidad del tren… unos treinta metros por segundo adicionales. La bala, por tanto, vuela más rápido que el sonido del disparo.

—Un momento, Holmes —le interrumpí—. Entonces la onda del sonido también tendría que haber sido disparada, por decirlo así, a una velocidad más rápida.

—No exactamente, Watson. La velocidad del sonido, como la de cualquier otra onda, no depende de la velocidad de la fuente, sino de la del medio a través del cual se desplaza. Un viento a favor puede acelerar el sonido en relación al movimiento en suelo firme, pero la velocidad del emisor, ya sea un rifle o un trombón, es muy irrelevante.

—¡Ya veo! ¿Y el segundo disparo?

—El segundo disparo fue efectuado de manera muy semejante mientras el tren se alejaba a gran velocidad de la torre. Por eso la bala se retrasó con respecto al sonido del disparo.

—Desde luego, la refutación de la coartada se puede completar inmediatamente. Phipps sólo tuvo que volver a bajar a su compartimiento y armar luego un poco de alboroto para asegurarse de que quedase registrada la hora en que regresaba a su colegio y que, por tanto, pareciese que le habría resultado imposible volver tan rápido a casa desde Runnymede.

Disparando al conductor

—Lo más prodigioso, Watson —dijo Holmes a la mañana siguiente mientras el expreso de Cambridge nos llevaba de regreso a Londres—, es que el caso me ha proporcionado también la solución al pequeño problema de Mycroft.

Se frotó las manos y yo, consciente de que eran pocas las ocasiones en que podía superar a su hermano, dotado casi sobrenaturalmente, le halagué sus cualidades.

—Mire, Watson, si la luz es una partícula, entonces viajará a una velocidad determinada por su emisor. En cambio, si realmente es una onda que se mueve por el éter, entonces…

—Su velocidad dependerá sólo del movimiento del éter.

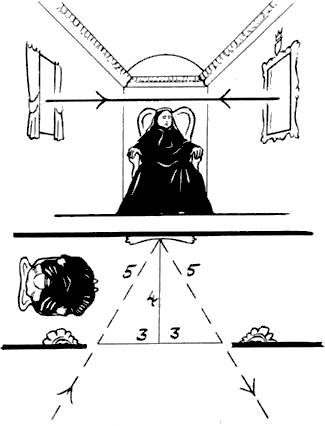

—Exactamente. Déjeme que se lo explique en términos ferroviarios —dijo mientras empezaba a dibujar el boceto que he reproducido en esta página—. Supongamos que un tren está compuesto por pequeños furgones de mercancías, con la excepción de la locomotora y del vagón para el vigilante, y que éste, por alguna razón, desea asesinar al conductor.

Suponga también que le dispara mientras el tren está detenido en la vía y que la bala tarda un segundo en recorrer la distancia que les separa. En el momento en que se aprieta el gatillo, al conductor le queda exactamente un segundo de vida.

—Muy bien.

—Imagine ahora que, por el deseo de retrasar su destino, el conductor ha acelerado la velocidad del tren y que entonces el vigilante dispara. ¿Habrá conseguido realmente retrasar su destino?

No, ya que, de hecho, el conductor está huyendo, pero la pistola y, por tanto, la bala se están desplazando a la misma velocidad. Es decir, que la velocidad de la bala en relación a la del tren es la misma que antes, por lo que el conductor volverá a morir exactamente un segundo después del disparo.

—Un poco arriesgado también para el vigilante, ya que ahora se encontrará a bordo de un tren con un hombre muerto en los controles —dije, pero Sherlock Holmes ignoró mi broma.

—Ahora supongamos una situación diferente, es decir, que el vigilante simplemente desea asustar al conductor disparándole un cartucho vacío. Supongamos también que la longitud del tren es de ciento treinta metros y que en ese momento está parado. ¿Cuánto tiempo pasará desde que el vigilante dispare hasta que la detonación sobresalte al conductor?

—Bueno, eso ocurrirá de nuevo después de un segundo exacto.

—Y ahora imagine que el tren avanza a gran velocidad y que el vigilante dispara… ¿Cuánto tiempo pasará esta vez?

—¡Ya entiendo! El tren se está desplazando con rapidez a través de la atmósfera, pero ésta, que es la que conduce el sonido, está parada, de modo que pasará algo más de un segundo antes de que el vigilante se asuste.

—¡Muy bien, Watson! Y de esta manera queda establecida la diferencia entre el desplazamiento de una bala y el de una onda de sonido. Ahora, utilizando ese mismo tren, instalemos el disparador de un flash de fotógrafo en el vagón del vigilante para calcular exactamente cuánto tiempo tarda la luz del flash en llegar hasta el conductor.

—Haremos este experimento dos veces, uno con el tren estacionado y otro a la máxima velocidad. Si el tiempo resulta ser exactamente el mismo en ambos casos significará que la luz está compuesta por partículas y que éstas son disparadas desde la lámpara igual que las balas desde un arma. Si el tiempo es algo más largo en el segundo caso querrá decir que la luz es una onda que viaja por el éter.

—¡Bueno, es realmente brillante, Holmes!

Sherlock Holmes se rió sonoramente.

—Aunque sólo sea por una vez, voy a poder sorprender a Mycroft como a un niño pequeño. De hecho —dijo mientras el tren empezaba a aminorar su marcha ya que nos hallábamos en la estación de Londres—, pasaré a visitarle de camino a la calle Baker. Nosotros nos veremos después.

Treinta minutos más tarde, al entrar en nuestros aposentos, me quedé sorprendido al ver a Mycroft instalado en una de nuestras butacas.

—¡Buenos días, doctor! Su casera ha sido muy amable al permitirme que entrase para esperar a mi hermano. ¿No está con usted?

—No, creo que da la casualidad de que ha ido a su club.

—¡Ah! Bien, eso puede resultar lo mejor. La verdad del asunto es que en parte he venido aquí porque tuve el presentimiento de que los profesores Challenger y Summerlee podrían aparecer por el Diógenes y, naturalmente, quería evitarlos.

—Sí que puede ser lo mejor, ya que su hermano me ha explicado una sencilla manera para hallar la solución de la controversia sobre las partículas y las ondas y, sin duda, se alegrará de poder aclarársela a ellos.

Las cejas de Mycroft se levantaron de golpe.

—¿De verdad, doctor? Ciertamente estoy en deuda con ustedes. Y más aún si usted cree que puede explicarme a mí la solución.

Tomé lápiz y papel del escritorio, reproduje el diagrama del tren que había dibujado Sherlock y le expliqué el procedimiento lo mejor que pude. Para mi sorpresa, la reacción de Mycroft fue acomodarse en la butaca y mecerse suavemente mientras sonreía en silencio. Al ver mi expresión levantó una mano.

—¡Por favor, no se ofenda doctor! Su explicación ha sido admirable y es gracioso que Sherlock haya descubierto esta solución, ya que creo que es original. Lástima que ya haya sido ensayada.

—¿Cómo? ¿Utilizando trenes reales?

No literariamente. Los trenes se mueven tan despacio en comparación con la luz —¡aproximadamente a diez millonésimas de su velocidad!— que la precisión requerida para medir el tiempo estaría muy lejos del alcance de los instrumentos actuales. Sin embargo, se han encontrado maneras de llevar a cabo esos mismos experimentos aprovechando las facilidades ofrecidas por la naturaleza. ¿Podría tomar prestado su lápiz?

En una hoja de papel en blanco trazó el diagrama que aparece en la página siguiente.

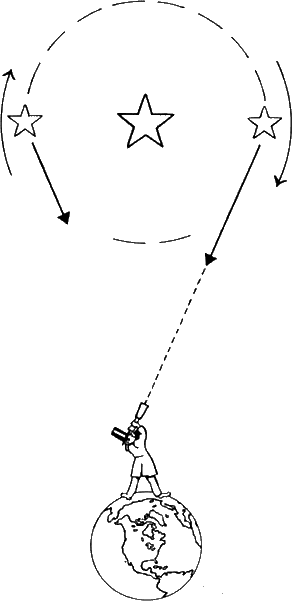

—Muchas estrellas de las que se pueden ver en el firmamento, doctor, son, en realidad, estrellas dobles. Normalmente las dos tienen tamaños muy distintos y la más pequeña gira alrededor de la más grande, igual que la Tierra lo hace alrededor del Sol. Con los modernos telescopios podemos medir ese movimiento con gran precisión, incluso a pesar de que esos sistemas estelares están tan lejos que su luz tarda varios años en llegar hasta nosotros. También podemos verificar que el movimiento obedece a las bien conocidas leyes de Newton.

La velocidad de órbita de la estrella más pequeña es, en general, de algunas decenas de kilómetros por segundo. Ahora suponga que la luz estuviese formada por partículas. Lógicamente, en la parte de la órbita de la estrella durante la cual ésta se aleja de nosotros, la luz vendría hacia nosotros más lentamente, aunque su velocidad sólo es menor aproximadamente en un uno elevado a menos diez mil. Por tanto, la luz emitida por la estrella cuando está en la otra parte de su órbita, es decir, cuando se encuentra más cerca de nosotros, viaja en nuestra dirección a una velocidad muy parecida.

Sin embargo, esa pequeña diferencia en la supuesta velocidad de la luz emitida desde las dos caras opuestas de la órbita aumenta durante la distancia que recorre la luz en sus años de desplazamiento, de modo que esa diferencia se incrementa. Nosotros deberíamos ver primero la luz emitida desde la cara “cercana” y mucho después la emitida desde la cara “lejana”. De hecho, el movimiento aparente que vemos no se parece en nada a una órbita newtoniana.

—¡Ah! Entonces usted ha conseguido descartar muy hábilmente la hipótesis de las partículas. La luz tiene que ser una onda —precisé.

Mycroft asintió con la cabeza.

Rayo de luz desde una estrella en órbita

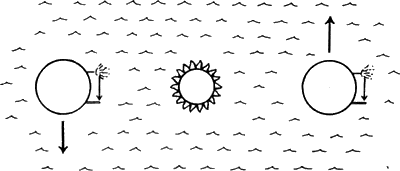

—En conclusión había sido ampliamente aceptada hasta que se llevó a cabo un experimento mucho más reciente. Como usted sabe, la Tierra gira alrededor del Sol a unos treinta kilómetros por segundo; haremos un experimento para medir la velocidad de la luz en una determinada dirección y en un momento concreto del año, por ejemplo, en primavera. Repetiremos nuestro experimento dentro de seis meses, en otoño.

Dicho esto, realizó un segundo diagrama, el que aparece más abajo.

—Bien, aunque no conocemos la velocidad con la que el Sol se mueve a través del éter, sea cual sea, ciertamente la velocidad de la Tierra a través del éter tiene que variar mientras gira alrededor de su órbita en unos nada despreciables sesenta kilómetros por segundo.

La velocidad de la luz a través de nuestro aparato debería cambiar al variar la velocidad de la correspondiente corriente de éter. En consecuencia, nuestros dos experimentos deberían ofrecer resultados ligeramente diferentes y de ese modo quedaría demostrada la existencia y la dirección del movimiento del éter.

Debí parecer algo confundido.

El mar de éter: a favor y en contra de la corriente

—En realidad, doctor, es lo mismo que el experimento del tren de Sherlock, sólo que resulta un poco más difícil de explicar y de entender porque no podemos acelerar y ralentizar la velocidad de nuestro planeta de la misma manera que hacemos con un tren.

—¿Y qué resultados se han obtenido?

—La velocidad de la luz resultó ser idéntica en cada medición.

—Pero entonces —dije sintiendo que me empezaba a doler la cabeza— no existe ningún efecto producido por la corriente de éter. Hace un momento me había dicho que la luz no funciona como una partícula y ahora me está diciendo que tampoco es una onda que se mueve en el éter. ¿Cuál es entonces su naturaleza?

Mycroft sonrió.

—Empieza a darse cuenta del problema, doctor. Existe una solución en la que nadie ha sido capaz de pensar, y es que, en realidad, existe una onda de éter, pero que el éter, por ser muy insustancial, es arrastrado por el movimiento de cualquier materia en la que se impregna, como, por ejemplo, la Tierra y su atmósfera. De este modo, nosotros no podemos percibir los efectos del movimiento de arrastre del éter, aunque lo cierto es que parece muy improbable que pueda tener algún efecto de este tipo. Y la razón es que, cualquiera de esos efectos del movimiento del éter debería variar la dirección de las ondas de luz que pasan a través de él, de modo que mientras la Tierra gira deberíamos ver las constelaciones deformadas, igual que el paisaje parece que se ondula cuando lo vemos pasar a través de la ventana de un vagón de tren, de las que tienen esos cristales pasados de moda cuya superficie no es perfectamente lisa. Sin embargo, no se observan anomalías de este tipo.

Mycroft parecía ponerse cada vez más serio, de una manera que resultaba casi cómica, pero yo me sentía incapaz de tomarme el asunto con tanta formalidad.

—Estoy seguro de que se encontrará una solución a su debido tiempo, cuando se lleven a cabo experimentos más perfeccionados —comenté.

—No, doctor —replicó Mycroft moviendo la cabeza—. El problema no reside en la falta de datos o informaciones, sino en una comprensión inadecuada, es decir, la manifiesta imposibilidad de interpretar los datos que ya tenemos.

Traté de pensar en algún comentario inteligente que poder hacerle, pero, francamente, estaba completamente abrumado. Intenté imaginar algún otro tema de conversación, pero me sentía inhibido: sin duda, debido a su gran nivel intelectual, Mycroft consideraría realmente banal cualquier pequeño comentario que yo hiciese. En ese momento, mi vista tropezó con el periódico de la mañana. En la última página, debajo del crucigrama, había un par de rompecabezas: intrincadas cuestiones de lógica con las que había pasado el tiempo durante el viaje en tren. Me habían resultado absolutamente desconcertantes y quizás Mycroft quisiera dedicarles un momento de distracción para solucionarlos. Así, si él tampoco supiese cómo resolverlos, mi ego se vería consolado de manera nada desdeñable.

—Bueno —dije abriendo el periódico—, ¿qué opina de esto? Un hombre joven es atropellado por un carro de cerveza. Gravemente herido, le suben a la carreta y le llevan deprisa al hospital más cercano, donde inmediatamente le ingresan en la sala de operaciones.

El cirujano jefe entra en el quirófano, agarra el escalpelo, baja la vista y entonces se queda horrorizado: «No puedo operar a este hombre. ¡Es mi hijo!» Y aquí está el enigma: el cirujano no es el padre del chico.

Mycroft echó hacia atrás la cabeza y empezó a desternillarse de risa. Me sentí bastante humillado. Había intentado resolver esa sencilla historia durante una hora pensando largamente en las posibilidades menos habituales: divorcio, adopción, un árbol familiar extrañamente intrincado… pero ninguna parecía poder explicar los hechos.

—Estoy bastante convencido de que hay algún truco en el texto —comenté algo enfadado.

Mycroft, que todavía daba muestras de estar divirtiéndose mucho, me contestó que no moviendo la cabeza.

—Mi querido doctor, le aseguro que no hay ningún truco. De hecho, la historia es perfectamente plausible. Dada la costumbre de invitar a los hombres que transportan la cerveza a una pinta en cada pub en el que hacen un reparto, me sorprende que no acaben atropellando a toda la población que se le cruza por delante.

Le prometo doctor —dijo, al ver mi expresión, para intentar calmarme de algún modo— que la solución resulta muy creíble. Sucede simplemente que un sencillo supuesto le está bloqueando y no puede verla. Sin embargo, no tendrá la más mínima dificultad en admitir como cierta la respuesta. Debido a que ese supuesto es tan natural para usted, no ha pensado conscientemente en él ni se lo ha cuestionado.

Le daré una pista: dentro de cincuenta años, o en la actualidad en un país más avanzado en lo que se refiere al pensamiento como los Estados Unidos, la respuesta parecerá tan obvia que a la gente se le hará difícil entender que esa historia pueda considerarse un enigma.

Se detuvo durante unos segundos y luego dijo simplemente:

—El cirujano no es el padre del chico. Ella es…

—¡Su madre!

—Así es. Y aunque su experiencia médica le ha llevado a presuponer que un cirujano tiene que ser invariablemente un hombre, ahora, desde luego, puede entender que existe una alternativa. Son siempre los supuestos implícitos los que nos ponen la zancadilla.

Volví a abrir el periódico. Cada día aparecían dos enigmas y Mycroft sólo había resuelto el “rompecabezas”. Normalmente, el “acertijo” de debajo era más difícil.

—Pruebe ahora con éste. Un noble excéntrico nunca ha aprendido a leer la hora en un reloj. Siempre que quiere saberla, se la pregunta a su criado. Si no está en casa y desea saber la hora, telefonea a su criado antes que revelar su ignorancia a los demás.

En una de esas ocasiones, le pregunta: «Fanshaw, ¿qué hora es? Exactamente las seis en punto. Gracias», y cuelga. Pero su anfitrión le está escuchando y le dice: «No, son las siete en punto».

Hice una pausa para aumentar la incertidumbre.

—El enigma es que tanto su anfitrión como el criado tenían razón. ¿En qué lugar de la Tierra puede suceder eso?

Mycroft movió pensativamente la cabeza.

—De nuevo es una cuestión de supuestos, doctor, y de nuevo la respuesta resultará obvia para cualquiera, menos para un estúpido, dentro de cincuenta años. Hoy día parece complicada.

Sin duda usted sabe que, puesto que Inglaterra y Australia se hallan en partes opuestas del mundo, siempre que en Australia es medianoche aquí es mediodía. De hecho, en cada longitud, el Sol sale en distintos momentos, pero siempre resulta conveniente adecuar los relojes de un determinado lugar de manera que el Sol esté en su punto más alto al mediodía.

¿Sabe también que, recientemente, a los numerosos cables telegráficos que nos conectan al continente por debajo del Canal de la Mancha se le ha añadido otro para la telefonía? ¿No? Bueno, pues así es.

Ahora recuerde que cuando viaja a Francia, los empleados recorren el barco para comunicarles a los pasajeros que deben adelantar sus relojes en una hora…

—¡Ah, ya lo tengo! ¡El noble está en Francia y su criado se ha quedado en Inglaterra!

—Exacto —dijo Mycroft complacido—. ¿Doctor, no hay en su periódico algún enigma más ingenioso? Bueno, en realidad es raro que encuentre algún compositor de rompecabezas que pueda ponerme realmente a prueba.

Creí ver una grieta en su armadura.

—¡En realidad sí que puedo pensar al menos en uno! —exclamé.

—¿Y quién es?

—Bueno, el que ha ideado nuestro Universo. Su pequeño rompecabezas sobre la velocidad de la luz le ha dejado completamente confundido. Sin duda hay de por medio algún sencillo supuesto que, ¡ay!, usted no ha sabido cuestionarse.

—¡Touché, doctor!

De repente, en la cara de Mycroft se dibujó una expresión de intensa reflexión. Con la boca medio abierta, golpeaba sus dedos sobre uno de los apoyabrazos de la butaca. Luego se quedó totalmente inmóvil con la mirada fija en la distancia.

Mientras su silencio se alargaba minuto tras minuto, yo me sentía cada vez más turbado. ¿Iba a ser considerado responsable de provocar un estado cataléptico en uno de los hombres más inteligentes de Londres? Sentí un gran alivio cuando oí los familiares pasos de Sherlock Holmes subiendo por las escaleras. Cuando entró, Mycroft pareció volver a la vida.

—¡Mi querido Sherlock! El doctor Watson me ha estado contando el experimento referente a un tren que has elucubrado. Es difícil que pueda llegar a agradecerte suficientemente el hecho de que hayas tenido esa idea.

—¿De verdad? Me he enterado de que hace tiempo se tuvo que llevar a cabo un experimento análogo… era tan obvio.

—Oh, sí que tiene mucha importancia, es cierto. El hecho de describirla en un contexto tan familiar como un ferrocarril fue un rasgo de ingenio, aunque, en realidad, estoy incluso más en deuda con el doctor Watson. Tiene una manera de llevar una conversación que, aunque se desvía bastante del punto principal, consigue encauzar el pensamiento de su interlocutor hacia nuevos y provechosos caminos. Sinceramente creo que él me ha dado la posibilidad de solucionar uno de los enigmas científicos más insondables con los que aún nos enfrentamos.

Dibujó el croquis que aparece en el dorso y continuó con su explicación.

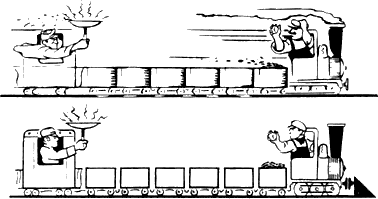

—He aquí la esencia de la cuestión. Supongamos que tenemos dos trenes idénticos y que los situamos uno al lado del otro para comprobar que tienen exactamente la misma longitud. En cada uno colocamos una lámpara de relámpago en la parte trasera y una persona con un cronómetro en la delantera para que pueda controlar con total exactitud el tiempo que tarda un destello de luz en recorrer toda la longitud del tren. Por conveniencia supondremos que cada tren tiene una longitud correspondiente a un segundo de luz… es decir, una longitud que la luz tarda exactamente un segundo en recorrer.

—Unos trenes prodigiosamente largos… ¡trescientos mil kilómetros cada uno! —dije.

Mycroft sonrió.

—Esa es la ventaja de los experimentos mentales, doctor. Se puede ser magnánimo en el uso de los aparatos. Bueno, ahora colocamos nuestros dos trenes en raíles paralelos, mantenemos a uno parado, movemos el otro una cierta distancia hacia atrás y luego lo hacemos avanzar de modo que pase a gran velocidad junto al que está parado… supongamos que a la mitad de la velocidad de la luz.

—Sin duda, serás la envidia de todos los ingenieros ferroviarios de la Tierra —comentó Sherlock con frialdad.

Mycroft ignoró el tono de sus palabras y continuó.

—Tal como aparece en el diagrama, en un determinado momento el vagón del tren en movimiento en el que se halla el vigilante estará justo al lado de ese mismo vagón del tren que está parado.

En ese instante emitimos un destello de luz desde uno de los vagones…

En ese momento advertí que en su argumento empezaba a abrirse una grieta.

—Ah, ¿pero la luz es emitida desde una lámpara inmóvil o desde una que se halla en movimiento? —objeté.

—No hay diferencia, doctor. Si le satisface, colocaremos una lámpara azul en el tren en movimiento, una roja en el que está parado y las haremos relampaguear a la vez. Prescindiendo del movimiento, los destellos azul y rojo se desplazarán al mismo tiempo y a la misma velocidad. Esté donde esté, y se mueva a la velocidad que se mueva, un observador siempre verá que los destellos rojo y azul llegan en el mismo momento. Esto es algo que está perfectamente establecido experimentalmente.

Momento en que se hace una señal a los conductores

Ahora le preguntamos a nuestros dos controladores con sus respectivos cronómetros el tiempo que tarda en llegar hasta ellos el destello de luz combinada. El que está en la cabina del tren parado dice: «Exactamente un segundo». El que está en la locomotora que se mueve comunica: «Exactamente un segundo».

Me quedé boquiabierto.

—¡Pero eso es claramente imposible! —grité.

Mycroft asintió con satisfacción.

—Por fin aprecia el verdadero horror de la paradoja, doctor. Sin embargo, eso es exactamente lo que se ha comprobado en la práctica. Aun así, lo cierto es que en lo que acabo de explicarles hay ocultos algunos supuestos implícitos y no demostrados. Fueron los rompecabezas que el doctor Watson ha estado leyendo los que me han dado la pista, Sherlock.

En el asunto de los trenes hay al menos dos supuestos de ese tipo: el primero es que el tiempo corre a la misma velocidad para los dos controladores y el segundo que la distancia también es la misma en ambos casos.

Dejemos a un lado nuestros normales prejuicios y pensemos… ¿Cómo es posible que se obtenga el resultado que acabo de describirles? Bueno, sería muy fácil si el tren en movimiento se hubiese hecho más pequeño en cuanto a su longitud. O bien si el tiempo corriese a una velocidad menor en el tren que se mueve. O quizás una combinación de esas dos posibilidades.

—¡Pero eso resulta absolutamente opuesto a cualquier experiencia conocida! —exclamé.

—Únicamente para su limitada y restringida experiencia, doctor —dijo moviendo la cabeza—. Si usted pasa toda su vida en el mismo lugar de la superficie de la Tierra, entonces creerá que está viviendo en un mundo que es completamente plano, donde la hora del día es la misma para todos los habitantes, donde la gravedad es una fuerza constante tanto en magnitud como en dirección y donde el mundo que está debajo de sus pies es estable y se mantiene quieto.

Sin embargo, si viajase a lugares lejanos, descubriría que nada de todo eso es real. El mundo es redondo, la hora del día depende del sitio en el que esté, la gravedad es menor en la cima de una montaña que en la superficie del mar y el mundo gira alrededor tanto de su eje como del Sol. La realidad más completa sólo se llega a conocer cuando se explora y se aprende a medir y calibrar las cosas que nos rodean de maneras más sutiles que las que nos permiten nuestros sentidos más comunes.

Esta perspectiva más amplia no tiene más que unos pocos siglos y ahora mismo nuestros instrumentos para efectuar mediciones son imperfectos y nuestras posibilidades de viajar limitadas. ¿Cuántas “constantes universales” llegaremos a descubrir que en realidad son variables a medida que podamos desplazarnos más rápido y más lejos?

La contracción de espacio y tiempo que estoy postulando sería muy diminuta con las velocidades que el hombre puede alcanzar actualmente, prácticamente imperceptible para nuestros sentidos. Pero si me permiten continuar con mi experimento imaginario, podremos ver si podemos ser más concretos.

Hemos considerado las hipótesis de que o bien el tiempo corre más lentamente a bordo del tren en movimiento o que su longitud se ha reducido o que se producen ambos fenómenos a la vez. Veamos si podemos determinar cuál es el caso.

Por cierto, desde el punto de vista del controlador del tren que está en movimiento, tenemos que suponer que es el tren que se halla detenido el que se hace más pequeño y que el cronómetro del controlador de ese mismo tren es el que corre más lentamente. En ausencia de éter no existe la inmovilidad absoluta, de modo que los controladores de ambos trenes tienen una perspectiva igualmente válida. ¡Este es un punto de vital importancia! Llamémosle el principio de la relatividad.

Fíjense que la anchura de ambos trenes permanece inalterada, ya que si el tren que se mueve se estrechase lateralmente, concordaría con el tren que está parado, igual que sucede en un túnel, y, además, desde la perspectiva del controlador, el tren que está quieto concordaría. Y eso sería una clara contradicción.

Tomó una hoja de papel en blanco, trazó el dibujo que aparece en la siguiente página y luego reinició su explicación:

—Supongan que hay un espejo colgado en una de las paredes de uno de los vagones del tren que está en movimiento y que frente a él hay una ventana.

—Creo que en el Tren Real hay una decoración de ese tipo —dije.

De hecho, recientemente se habían publicado algunas fotografías del tren y recordé que un famoso diseñador de interiores había sido consultado para su decoración.

Mycroft me ignoró.

—Imaginen que estamos junto a los raíles con un disparador de relámpago y que deseamos llevar a cabo la siguiente travesura: enviaremos un destello de luz a través de la ventana y con un ángulo que, a pesar del movimiento del tren, hará que llegue hasta el espejo, que rebote en él y que vuelva a salir por la misma ventana por la que ha entrado. Cuando salga, se podrá observar el destello en algún punto más adelantado de los raíles.

—¡Bueno, en mi juventud solíamos jugar a algo similar! —exclamé—. Lanzabas una pelota de goma a través de la ventana del tren escolar, después de haber bajado de él y cuando empezaba a salir de la estación, intentando dirigirla de modo que rebotase y volviese a salir. Desde luego, si no lo conseguías, perdías la pelota, a menos que algún pasajero tolerante sintiese lástima por ti y…

—Déjenme que añada algunos números al diagrama —continuó Mycroft.

La trayectoria de un rayo de luz desde diferentes puntos de vista

—Me temo que las matemáticas están lejos de mi comprensión —dije levantándome—, así que estoy seguro de que me excusarán. Acabo de recordar que…

—Le he prometido a Watson que, pasase lo que pasase, no permitiría que su cerebro se pudiese ver abrumado por las matemáticas —explicó Holmes sonriendo.

Mycroft me miró fijamente.

—¿Pudo comprender el teorema de Pitágoras sobre los triángulos de ángulo recto?

—El caso es que creo que es el único teorema de las matemáticas que aprendí en el colegio que aún puedo recordar y entender —dije.

—Bueno, entonces eso será lo único que utilice de las matemáticas. Supongamos que el tren tiene cuatro metros de ancho y que disparamos nuestro destello de luz con un ángulo tal que su recorrido hasta la pared más lejana es de cinco metros. Cuando rebote y vuelva a salir por la ventana habrá realizado una trayectoria de diez metros.

Ahora imaginemos que el tren avanza a 6/10 de la velocidad de la luz: durante ese tiempo se habrá desplazado seis metros hacia delante, tres antes de que la luz llegue al espejo y otros tres después de que haya rebotado en él.

A continuación escribió unos números sobre el dibujo.

—Ah, se forma un triángulo tres-cuatro-cinco —dije—. Y tres al cuadrado más cuatro al cuadrado es lo mismo que nueve más dieciséis, cuyo resultado es veinticinco, es decir, cinco al cuadrado. Ciertamente son cifras adecuadas para formar un triángulo de ángulo recto. ¡Qué suerte que los números hayan salido tan claros!

—Sobre todo, mucha suerte para ti, Mycroft —dijo Sherlock Holmes con una sonrisa—. Sospecho que ahora nos vas a explicar cómo se ve esta travesura desde el punto de vista de Su Majestad, mientras el joven Watson lanza su pelota de plástico.

—Nunca me habría permitido… —dije.

—Así es, Sherlock —dijo Mycroft—. Ella ve un rayo de luz que entra, cruza el vagón, rebota en el frontal del espejo y regresa a su punto de entrada. El rayo ha cruzado el vagón por la trayectoria más corta y ha rebotado hacia atrás en línea recta, recorriendo una distancia total de ocho metros.

—Así que en el tiempo en que nosotros lo hemos visto recorrer diez metros, la Reina lo ha visto recorrer ocho —dijo Sherlock frunciendo el ceño pensativamente—. Y puesto que la velocidad de la luz es apreciada de igual manera por cualquier observador, podemos deducir que cuando el tren se mueve a 6/10 de la velocidad de la luz ¡el tiempo corre a 4/5 de su velocidad normal!

—Muy bien, Sherlock. Para los que no tienen miedo de Pitágoras puedo escribir una fórmula más general. ¿Son importantes los garabatos que hay en esa pizarra?

Se levantó y se dirigió hacia una pequeña pizarra situada en una pared lateral y que Sherlock Holmes utilizaba muy a menudo para dejarnos notas a mí y a la señora Hudson.

Sherlock titubeó por un instante.

—Déjame ver… el envenenamiento de Palmerstone… ese caso no es muy pertinente, sí, adelante Mycroft.

Mycroft borró la pizarra y escribió la primera línea que aparece en la pizarra de la página 180.

—Ésta tiene que ser la fórmula para calcular la velocidad del flujo del tiempo sea cual sea la de la luz.

Se detuvo a reflexionar durante un instante y luego prosiguió.

—Puesto que la velocidad de la luz parece constante para todos los observadores, la distancia tiene que acortarse en la misma proporción —afirmó, y luego escribió la segunda ecuación en la pizarra, mientras yo me esforzaba por entenderla.

—¿Quiere decir que si pudiese observar un tren de ese tipo, estando parado en el andén mientras pasa, lo vería más corto de lo que es y que las personas a bordo de él parecerían moverse con una lentitud irreal?

Mycroft asintió con la cabeza.

—Así es, doctor; y el efecto se produce incluso con los trenes más ordinarios, pero en un grado demasiado minúsculo como para que lo puedan percibir nuestros sentidos sin ninguna otra ayuda. De hecho, usted podría…

En ese momento llamaron a la puerta de manera autoritaria. Sherlock Holmes sonrió.

—Creo que sé quién puede ser —dijo—. Al llegar a tu club, Mycroft, me dijeron que esperaban que los buenos de los profesores Challenger y Summerlee llegasen en breve. Supuse que podrías haber ido a refugiarte a mi casa y me tomé la libertad de dejarles una nota invitándoles a venir aquí. Realmente pensé que si no pudieses resolver su problema, tendrías la cortesía de decírselo en persona.

Y aunque todavía no has resuelto la disputa sobre las ondas y las partículas, ciertamente has demostrado que la luz no se comporta como ninguna onda normal ni como ninguna partícula normal. Dejo a tu elección si deberías decirles a los profesores que ambos están equivocados o que ambos tienen razón. Lo primero sería más verídico, lo segundo más pragmático, especialmente pensando en evitar cualquier daño para tus tímpanos y para mis muebles.

Desde luego, Watson y yo estaríamos encantados de ayudarte, pero desgraciadamente tenemos un almuerzo que es un compromiso vital —¡ni una palabra, Watson!— y ya llegamos tarde. Ah, bienvenidos profesores. ¿Conocen a mi hermano Mycroft? Le pediré a la señora Hudson que les haga traer té y galletas. Que acaben de pasar un buen día.

—¿No se ha vuelto un poco loco su hermano? —pregunté mientras Holmes y yo caminábamos hacia Simpson's por La Ribera—. Realmente… ¡Empezar a deformar el espacio y el tiempo a gran escala para explicar lo que ciertamente es una diminuta discrepancia sobre determinadas mediciones científicas!

Sherlock Holmes sonrió.

—Ah, mi querido Watson, a usted le gustan las evidencias directas e inequívocas. Para demostrarle a Watson que hay un elefante por los alrededores no es suficiente con mostrarle sus huellas, sino que se necesita que un gran objeto gris con una trompa y orejas colgantes se halle a plena vista, o mejor todavía, junto a sus pies. Verdaderamente, a veces puede resultar más difícil engañarle a usted que a las personas más ingeniosas.

Creo que a su debido tiempo tendremos una clara evidencia de ese tipo. Dentro de un siglo los sueños de Verne y de Wells pueden hacerse realidad y fantásticos cohetes fabricados por el hombre volarán a través de los cielos. Si llevasen relojes muy precisos no hay duda de que entonces sería posible medir la deformación del espacio y del tiempo muy claramente y sin discusión.

Mientras tanto, Watson, ¿cree usted que Australia existe? ¿Sí? ¡Y, sin embargo, nunca ha estado allí! ¿Y el Polo Norte Magnético? ¿Y la cara opuesta de la Luna? Todavía hay esperanza para usted, pero tenga cuidado con ese carruaje de alquiler que hay detrás suyo o la evidencia de su existencia no se convertirá sólo en algo real, sino también en algo doloroso.