2. El caso de la energía perdida

—ESTE caballero es algo misterioso—, comentó Sherlock Holmes mientras oíamos el ruido de los pasos de nuestro primer cliente del día subiendo por las escaleras—. Cuando ayer, en nuestra ausencia, habló con la señora Hudson, se mostró únicamente dispuesto a decir su nombre, que es Morrison, y nada más.

Morrison entró unos instantes después y yo le observé minuciosamente. Con frecuencia he podido admirar la capacidad y la habilidad de mi amigo para hacer deducciones a partir de un detalle concreto, pero me parece que hay algo más que decir sobre el hecho de formarse una impresión general e intuitiva: el enfoque holístico, como lo llamaría un experto en hacer diagnósticos.

Aun así, me vi obligado a admitir que no pude hacerme una clara idea sobre él. Su cara morena y sus manos llenas de callos sugerían que era un labrador, mientras que el elegante traje y la pluma estilográfica de bolsillo indicaban claramente que se trataba de un hombre de carrera. Al andar, se movía de un modo extraño, algo arrogante y oscilando de lado a lado, y, aunque nos examinó con una mirada fija y penetrante, una de sus manos temblaba de manera muy extraña.

—Encantado de conocerle —dijo Holmes ofreciéndole a nuestro huésped una butaca que se hallaba cerca de la chimenea—. Confío en que su viaje por mar haya resultado placentero y que haya llevado a cabo sus inmersiones de buceo con la debida cautela.

A pesar de que la intención de Holmes era la de tranquilizarle, lo cierto es que no lo consiguió. Morrison se levantó de un salto con la cara pálida.

—¿Quién le ha hablado de nuestra expedición? —gritó—. Tal y como sospechaba, hemos sido traicionados. ¡Le exijo que me revele su fuente!

Holmes se inclinó hacia delante muy interesado.

—Siéntese, caballero, se lo ruego. Nadie me ha dicho nada sobre usted. Su manera de andar me ha sugerido que no hace mucho tiempo que ha desembarcado, ya que todavía camina del mismo modo que se hace a bordo de un barco para mantener el equilibrio, y su temblor es un clásico síntoma de lo que mi colega, el doctor Watson, diagnosticaría como aeroembolia: ha estado buceando hasta hace poco y luego ha efectuado la descompresión demasiado rápido.

Nuestro cliente se relajó visiblemente.

—Disculpe mi nerviosismo —dijo—. Tal como ha deducido, soy ingeniero naval y, normalmente, no tengo ningún inconveniente en que todo el mundo conozca mi trabajo. Sin embargo, acabo de participar en una expedición marítima a un lugar de máximo secreto organizada por un hombre muy exigente que, por su temperamento, sería perfectamente capaz de despellejarme vivo si yo o mi tripulación pecásemos de falta de discreción. Aunque se comporta como un lunático, está convencido de que está siguiendo la pista de un gran tesoro y que, por tanto, mantener todo en secreto resulta vital. Y, después de todo, quizá tenga razón, ya que si estuviésemos llevando a cabo una búsqueda infundada y absurda, ¿quién se molestaría en sabotearnos? Pero volviendo al asunto que nos concierne, lo que nos ha sucedido casi parece estar más allá de una simple acción humana: a veces llego a creer que mi supersticiosa tripulación está en lo cierto y que el triángulo de agua en el que trabajamos está realmente maldito.

Después de decir esto cerró la boca con firmeza. Me pareció que pensó que había desvelado más detalles de los que pretendía. ¿A qué lugar se podía estar refiriendo si no al misterioso triángulo de las Bermudas, tan temido por los hombres de mar?; ¿y qué podía merecer una expedición de ese tipo si no un tesoro sumergido? Pude ver en mi imaginación el galeón español y los cofres de oro reposando en el fondo del océano tropical y aguardando a que alguien los rescatase.

Sherlock Holmes sonrió.

—Puedo asegurarle que en toda mi carrera, que está llena de sucesos misteriosos, todavía tengo que encontrar mi primer fantasma o manifestación sobrenatural de cualquier clase.

Ahora bien, normalmente tengo por norma no admitir nunca ningún misterio ni al principio ni al final de un caso: una sincera explicación del cliente es mi primera condición. No obstante, comprendo que en esta ocasión el secreto, en lo que respecta a su lugar de destino, resulta vital. Dígame únicamente qué tipo de percance ha ocurrido, así como todos los detalles que considere oportunos.

Morrison inclinó la cabeza en señal de aprobación.

—De acuerdo, aunque el principio de este asunto le parecerá bastante corriente. Nuestra empresa recibió una proposición de un reconocido científico, cuyo nombre probablemente conocería si se lo dijese, que ha desarrollado una teoría sobre valiosos depósitos de un determinado mineral en el fondo del océano. Para demostrar su idea quería fletar un barco equipado con una campana de buzo, así como con algunos otros aparatos especializados. Una expedición de este tipo no resulta barata, pero él disponía de abundante capital: sin duda había convencido a algunos acaudalados patrocinadores.

Su petición debería haber sido algo rutinario, pero no lo fue por dos razones. La primera tenía que ver con la naturaleza del mineral que esperaba encontrar, mientras que la segunda resultó ser la personalidad del propio profesor: una persona más agresiva, arrogante e intolerante de lo que alguien podría desear conocer. Pero de ningún modo era estúpido. He tratado con científicos cuyo conocimiento de la ingeniería práctica, o seguramente de cualquier aspecto que se saliese de sus campos de especialización, era lamentablemente escaso, pero el profesor no sólo comprende rápidamente cualquier detalle, sino que casi enseguida empieza a hablarte con gran confianza sobre cómo tienes que hacer tu propio trabajo. Realmente es un hombre exasperante.

Se serenó un poco y continuó:

—De todos modos nos hicimos a la mar desde Lowestoft y, por suerte, el profesor tuvo que quedarse en tierra para ocuparse de otros asuntos. ¡Sinceramente, creo que habría estrangulado a ese hombre si me hubiese visto obligado a soportar su compañía a bordo de un pequeño barco! Seguimos las instrucciones que nos habían dado al pie de la letra, pero al acercarnos a nuestro destino empezaron a suceder cosas muy curiosas. Muchas podrían explicarse por los normales contratiempos y coincidencias que se producen en el mar, pero un determinado incidente resultó realmente extraño. Después de pasar la boca de un estuario, mientras navegábamos exhalando vapor, el barco se detuvo casi completamente sobre el agua. No había indicios de la presencia de alguna corriente, ni siquiera un soplo de viento, y los propulsores giraban a toda velocidad; aun así fue como si el Matilda Briggs…

Al pronunciar esas palabras se mordió la lengua.

—Debe confiar absolutamente en mi discreción y en la del doctor Watson —dijo Sherlock Holmes en tono conciliador.

Nuestro cliente dudó durante unos segundos, pero luego pareció que tomaba una decisión y se acomodó en la butaca con aire más relajado.

—Supongo que tengo que confiar en usted. Está bien, fue como si estuviésemos navegando sobre algún tipo de cola. El Matilda Briggs es un barco potente, capaz de alcanzar los diez nudos, pero sin embargo, con las máquinas girando a las máximas revoluciones, prácticamente no conseguía nada más que quedarse inmóvil sobre el agua. Hasta se podía haber pensado que alguna gran bestia invisible nos estaba empujando hacia atrás.

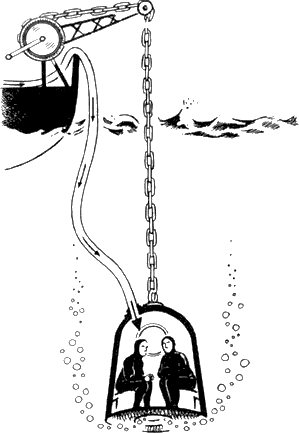

De todos modos, conseguimos seguir adelante y, a su debido tiempo, llegamos al lugar designado y preparamos la campana para la inmersión. ¿Conocen la estructura y el funcionamiento de una campana de buzo?

Ambos asentimos inclinando la cabeza, pero Morrison tomó una hoja de papel y con el trazo claro y preciso de un experto diseñador dibujó el esquema que aparece más adelante.

—En sí mismo, el aparato es de una absoluta sencillez. La campana está enganchada a un cabestrante y queda suspendida en el aire con su parte inferior abierta al mar. Una poderosa bomba que se halla en el barco envía aire al interior de la campana a través de un tubo conector. La presión del aire es suficiente para impedir que la campana se inunde, ya que sucede lo mismo que cuando se hunde un vaso vuelto hacia arriba en un fregadero y su interior no se llena de agua. De hecho, el exceso de aire sale burbujeando continuamente por la abertura circular que hay en la parte inferior de la campana: este intercambio tiene que ser suficiente para impedir que se acumule dióxido de carbono y, por tanto, el aire se mantiene en un estado adecuado para la respiración. Y así es como funciona este artilugio. No hay ningún tipo de mecanismo o carburante, en definitiva, nada inflamable o eléctrico, dentro de la campana, ni tampoco ninguna conexión entre ella y el barco si exceptuamos el cable que sirve para bajarla y subirla y el tubo de aire.

—¿Entonces, desde la campana no hay forma de comunicarse con el barco? —preguntó Holmes cautelosamente.

—Correcto. De lo contrario no tendría ningún misterio sobre el que consultarle.

Morrison respiró profundamente y prosiguió con sus explicaciones.

—Antes de emprender la inmersión real llevamos a cabo el acostumbrado ensayo, que consiste en sumergir la campana vacía: comenzamos a bombear y bajamos la campana hasta llegar al fondo del océano. Pudimos también volverla a subir sin dificultad y el interior se mantenía tan seco como el Sahara.

A continuación, dos de nuestros buzos más experimentados tomaron asiento en la cabina y la sumergimos de nuevo. Teníamos la intención de dejarles sólo durante una hora en el fondo, pero el descenso fue más largo de lo previsto, ya que debimos detener la campana cada pocos metros para permitirles que se aclimataran al cambio de presión.

—¿Y está seguro de que esos intervalos fueron suficientes? —pregunté.

—Desde luego. La inmersión no era a una profundidad excepcional y los dos hombres ya habían realizado descensos idénticos con anterioridad sin sufrir ningún contratiempo. De modo que no había nada que nos hiciese presentir la terrible visión que apareció ante nuestros ojos cuando la campana volvió a balancearse en el barco.

La mano de nuestro huésped estaba temblando con más violencia que antes y Holmes vertió un poco de whisky en un vaso y se lo ofreció. Tan sólo dio un sorbo antes de continuar.

—Los aparatos del barco, el cabestrante y la bomba de aire, funcionaron perfectamente durante la inmersión y, según el plan previsto, volvimos a extraer la campana del agua y a colocarla de nuevo sobre su plataforma colgante, que se halla en la cubierta de proa.

La campana de buzo

Aguardamos a que los buzos saliesen por debajo —cualquier persona, por muy breve que haya sido la inmersión, se muestra siempre ansiosa por abandonar uno de esos claustrofóbicos habitáculos—, pero no hubo ningún atisbo de movimiento. Me agaché por debajo de la cabina y me volví a levantar metiendo el cuerpo dentro de ella: el espectáculo que presencié me hizo dudar de mi cordura.

Los dos hombres yacían sin vida sobre las tarimas que sirven de asiento; sus ojos tenían una clara expresión de miedo y en su piel aparecían extrañas manchas. Estaban casi desnudos; se habían quitado los pesados trajes que los buzos siempre llevan encima para mantener el calor corporal. Además, la superficie de corcho que recubre las tarimas había sido arrancada de modo que cada uno de ellos se hallaba postrado sobre el metal desnudo que se halla debajo del corcho.

Antes de continuar su relato dio otro trago de whisky.

—Sé qué pensará que esto es algo disparatado, señor Holmes, pero entre los marineros escandinavos de la tripulación oí algunos murmullos entre los que pude distinguir la espantosa palabra Kraken. Éste es el nombre de un legendario monstruo marino de tamaño colosal que deriva de la serpiente Midgard, que según esas creencias míticas de Noruega, envuelve el mundo alrededor del fondo del mar con la cola metida en la boca. Supuestamente, el Kraken emerge cada cierto tiempo para arrastrar hacia la muerte a desventurados marineros.

Desde luego, una vez en tierra mandé llamar a un médico capaz de diagnosticar con certeza la causa de las muertes. Según parece, fue debida a una insolación. ¡Una insolación en las profundidades de las aguas de un mar casi glacial y sin la presencia de ninguna posible fuente de calor! Realmente, la teoría de una serpiente marina hubiera resultado más creíble: estoy seguro de que en las profundidades del océano habitan criaturas más extrañas de lo que ningún hombre podrá ver alguna vez.

En definitiva, me pareció que no había más que dos posibilidades. Una era que las leyes de la física, al menos las que se conocen hasta ahora, hubieran sido violadas. Se me ocurrió una teoría verdaderamente extraña. ¿Han oído hablar de la teoría flogística del calor, que fue muy respetada hasta mediados de este siglo?

Contesté que no moviendo la cabeza.

—El concepto era que el calor es una especie de gas invisible que impregna todas las sustancias. En su forma libre, puede filtrarse tanto al interior de una sustancia como circular entre dos objetos cualesquiera que se hallen en contacto para, de ese modo, tratar de uniformar su presión igual que hace un gas. Esto explicaría por qué un objeto caliente hace aumentar la temperatura de un cuerpo frío. Se hablaba también de ciertos límites, de una forma cerrada de flogisto que poseía cualquier combustible o sustancia inflamable. Este flogisto latente podía ser liberado por una llama o una chispa dando lugar a un proceso de combustión.

—Creo que es una teoría bastante consistente —comenté—. Probablemente sea una manera tan válida de ver este tipo de cuestiones como la más moderna noción de energía.

—Bueno, mi padre y mi abuelo estarían de acuerdo con usted, pero los actuales científicos han rechazado ese concepto. Su refutación se basa en que aparentemente un eje giratorio, cuyo extremo se ponga en contacto con una piedra de amolar, puede crear un nuevo flogisto a través de una fricción incesante, en concreto lo hará mientras el movimiento continúe. Así mismo, la acción repetida de un martillo mecánico puede calentar un objeto indefinidamente. Esto es una clara paradoja si se piensa en el flogisto como una sustancia inmutable que no puede ser creada ni destruida.

Así pues, el concepto de flogisto ha sido reemplazado por la noción más general de conservación de la energía en todas sus diferentes formas. Existe la energía cinética, la energía que posee un objeto en movimiento; la energía potencial, que es la que un objeto situado en un lugar elevado pierde cuando desciende; y también está la energía térmica, es decir, la que posee un objeto caliente. Hay quien ha sugerido que la energía térmica puede ser una forma de energía cinética provocada por el continuo e incesante movimiento de los átomos, que podrían componer cualquier tipo de materia. Sin embargo, yo soy un ingeniero muy realista y empezaré a creer en los átomos cuando vea uno.

Ahora, caballeros, supongamos por un momento, aunque ya sé que puede parecerles una idea algo extravagante, que, a pesar de todo, el flogisto es real. Ciertamente recuerdan que durante unos instantes nuestro barco se detuvo casi por completo en el agua a pesar de que sus propulsores no dejaban de funcionar. ¿A dónde fue a parar, entonces, la energía de los propulsores?

—¡Sin duda a una nube de flogisto! —grité, y enseguida se me ocurrió una idea aún más ingeniosa—. Y esa misma nube de flogisto podría haber flotado por debajo del agua hasta llegar a contactar con su campana de buzo, calentándola hasta una temperatura tal que hizo que, aunque se quitaran el traje y se apretaran contra el metal frío, que también estaba en contacto con el agua del exterior, sus buzos no pudiesen resistir el calor y muriesen.

Nuestro cliente asintió con la cabeza, pero a Holmes no pareció convencerle demasiado la idea.

—Francamente, caballero —dijo—, mi especialidad es investigar la transgresión de las leyes del hombre más que de las leyes de la física y, afortunadamente para mi profesión, las leyes del hombre, a diferencia de las físicas, se violan muy a menudo. Dijo usted que se le había ocurrido una segunda posibilidad, ¿no es cierto?

—La segunda posibilidad —prosiguió Morrison— era que todo fuese obra de algún astuto y perverso saboteador. Así pues, regresé a Londres decidido a obtener la ayuda de las personas más expertas en este tipo de problema, fuese cual fuese su naturaleza.

En primer lugar fui a visitar a nuestro financiador, y no hay razón para que no le diga que se trata del profesor Challenger, de la Universidad Imperial de Londres y que a pesar de su excentricidad me ha causado la impresión de ser un hombre muy inteligente. Desafortunadamente, estaba fuera del país ocupado en algún otro asunto, así que me dirigí a la Sociedad Real, cuyo consejo directivo incluye a los eruditos más eminentes de la nación. Pensé que cualquier misterio científico presenciado y atestiguado por personas dignas de confianza les resultaría de mucho interés.

¡Ay!, pero me llevé una gran decepción. Intenté describir mi teoría sobre el flogisto a la persona que se suponía que debía escuchar mi historia, pero la desechó con desprecio: evidentemente creía que las evidencias en contra del flogisto eran tan convincentes que sólo un ignorante o un chiflado podría tomar en consideración ese concepto.

Sherlock Holmes sonrió.

—Es irónico. En 1847 un tal James Prescott Joule se acercó a la Sociedad Real con un detallado conjunto de experimentos que refutaban la existencia del flogisto. Además de algunos estudios mecánicos, expuso que la energía eléctrica, o incluso la energía potencial de un objeto que cae, puede ser convertida en calor.

—¿Cómo pudo probar esto último? —le interrumpí con escepticismo.

—Midió la temperatura del agua de un río, en la parte superior e inferior de una cascada, y descubrió que esa caída del agua hacía aumentar su temperatura. No obstante, a pesar de sus ingeniosas demostraciones, la Sociedad Real rechazó su informe alegando que toda la cuestión del flogisto ya había sido comprendida demasiado bien como para que se necesitasen ulteriores investigaciones. Únicamente cuando empezó a difundir sus ideas en público, comenzando por la famosa conferencia en la iglesia de Santa Ana en Manchester, los miembros de la Sociedad se vieron obligados a prestarle atención. Sus lógicos razonamientos convencieron antes a los inteligentes profanos que a los estamentos científicos.

Tal vez esto demuestra que en materia científica nosotros, los profanos, todavía debemos tener algo que decir y que, a veces, las personas corrientes con sentido común pueden ser más sabias que los eruditos dotados para las matemáticas. Pero estamos divagando. Le ruego que continúe con su interesantísima historia.

—Bien, señor Holmes, la única persona de la Sociedad Real que se mostró dispuesto a escucharme fue un tal profesor Summerlee. Dijo que a su debido tiempo vendría a investigar, pero está claro que pensó que yo tenía que estar loco o bien ser un mentiroso y que iba a venir sólo con el objetivo de refutar mi versión de los hechos.

—Conocemos a Summerlee, el célebre escéptico —dijo Holmes—.

Y yo también he oído hablar de Challenger, cuya absoluta carencia de tacto y moderación cuando debate sus ideas o tesis más extravagantes casi ha provocado que en Londres resulte muy incómodo respaldarlo: no es de extrañar que se haya ausentado del país por un tiempo. Pero dejemos estas cuestiones científicas. ¿No es cierto que ha venido a buscar mi ayuda en lo que se refiere a la segunda posibilidad?

—Exacto. Si no hay ningún misterio científico, entonces el sabotaje es la única explicación que se me ocurre. De ser así, se debió llevar a cabo con extraordinaria imaginación y astucia y todos me indicaron que usted era el hombre adecuado para investigar un crimen de estas características.

Ante este cumplido, Sherlock Holmes asintió con la cabeza.

—Debería estar encantado de hacerlo, pero el inconveniente es que algunos asuntos urgentes que tengo aquí en Londres me impiden realizar cualquier viaje en este momento. En cualquier caso, creo que podré resolver el problema desde aquí si mi ayudante está dispuesto a visitar el lugar de los hechos. ¿Qué le parecería una travesía por mar, Watson?

Me levanté de un salto.

—Yo soy su hombre —manifesté con entusiasmo—. Es posible que mis sueños de la infancia hayan tardado algún tiempo en realizarse, ¡pero un viaje al Triángulo de las Bermudas en busca de oro escondido en el fondo del mar! No se preocupe, estaré encantado de ir.

Nuestro huésped se quedó desconcertado.

—¿Oro? ¿Triángulo de las Bermudas? Es del Triángulo de Barents de lo que he estado hablando, doctor, una región desolada y fría que se halla no muy lejos de la costa de Noruega. Y no es oro lo que buscamos, sino petróleo, u oro negro, como algunos lo llaman ahora. Pero a buen seguro usted está bromeando. El Isis zarpa de Lowestoft mañana por la tarde. ¿Estará usted a bordo? ¡Magnífico!

Tan pronto como nuestro cliente se hubo marchado, me sentí invadido por algunos temores.

—Usted sabe, Holmes, lo mucho que me encanta ayudarle, pero en el pasado, cuando me ha mandado a investigar en su lugar, no he tenido siempre éxito.

—Bueno, Watson, en realidad no he sido muy sincero con nuestro cliente. No me he creído ni por un momento su idea de sabotaje. Muchas personas consideran que la teoría del profesor Challenger de que hay grandes reservas de petróleo bajo el mar del Norte es tan sólo el delirio de un chiflado. No vale la pena investigar, no importa si no se esfuerza en descubrir los detalles de un sabotaje mortal. Creo que nos hallamos ante un simple descuido o ante un fenómeno natural.

—¡Pero Holmes, lo que dice empeora aún más las cosas! Si los eruditos científicos y los experimentados ingenieros están desconcertados ante lo sucedido, a buen seguro la solución del problema no estará a mi alcance.

—Al contrario, Watson, considero que usted es la persona ideal para esta tarea. Los hombres ingeniosos son precisamente los más ingenuos e inocentes cuando se trata de reconocer lo que es obvio. Déjeme que le cuente una historia que ocurrió no hace muchos años. Un famoso científico vino a verme para pedirme consejo. Le habían ofrecido la oportunidad de comprar una máquina que convertía el plomo en oro.

Sin duda, tanto usted como yo le hubiésemos dicho que eso era imposible. La ley más básica de la química dice que una sustancia elemental no puede ser transformada en otra. Existen menos de cien elementos de este tipo y la cantidad de cada uno de ellos se ha mantenido siempre constante. Nunca ha habido ninguna duda: ni el oro ni ningún otro elemento puede ser creado, destruido o transmutado por ningún medio.

Pero aquel hombre era víctima de su propia inteligencia. Escuchó largo y tendido la falsa descripción de un alquimista de nuestros días sobre cómo, supuestamente, funcionaba su máquina. Se dejó engañar y convencer con un sencillo truco que consistía en sustituir un lingote de plomo, recubierto en tres de sus lados con láminas de oro, por otro de oro auténtico mientras la máquina se hallaba en funcionamiento. Cualquier prestidigitador aficionado hubiese podido descubrir enseguida ese juego de manos y, sin embargo, una de las mentes más relevantes de nuestra época se dejó engatusar.

Algunos problemas exigen imaginación e ingenio para ser resueltos, mientras que otros, en cambio, requieren una total carencia de ellos. La integridad y la honestidad a toda prueba pueden resultar mucho más valiosas. No puedo imaginar a nadie más capacitado para esta tarea que usted, Watson.

Así fue como a la mañana siguiente viajé a Lowestoft y me embarqué en el Isis, un pequeño carguero de servicio irregular que me llevaría, a través del Mar del Norte, hasta el lugar en el que se hallaba anclado el Matilda Briggs; una travesía de unos tres días. Nunca he sido un buen marinero y por eso permanecí en mi litera durante la primera parte del viaje. Mis incentivos para levantarme no mejoraron después de lo que oí decir sobre uno de mis compañeros de viaje. Se había incorporado al barco justo cuando zarpábamos, obligando de algún modo al maestre a dejarle subir a bordo. Periódicamente, su voz, que parecía el rugido de un toro, retumbaba a través de los tabiques mientras increpaba a varios miembros de la tripulación, exigiéndoles con frecuencia que le dejasen ver al capitán. Aun así, sentí cierto deseo de conocerle.

En cualquier caso, el segundo día las condiciones del mar mejoraron considerablemente y al anochecer decidí subir a cubierta. El mencionado compañero de viaje estaba apoyado a la barandilla y su cabeza despeinada se balanceaba ligeramente como si estuviese medio dormido. Sin embargo, en cuanto me acerqué a él se giró y me dirigió una mirada irónica.

—¿Contemplando, como Ulises, un mar oscuro como el vino? —me atreví a decir con bastante presunción.

—Así es, caballero —respondió levantando una ceja—. Dicen que el Universo es como el vino en un vaso, pero se puede descubrir mucho más de su naturaleza en un contexto algo más amplio.

Agitó una mano efusivamente y continuó.

—Piense por ejemplo en el horizonte que está ante nosotros. Los antiguos escandinavos creían que el mundo era plano y, sin embargo, si mira hacia el horizonte, como ellos tuvieron que hacer muy a menudo, ¿no ve claramente la patente curvatura de la Tierra?

Observé con detenimiento. Podría ser que desde la elevada cubierta de un barco se pudiese ver esa curvatura, pero sólo estábamos pocos centímetros por encima de las olas, igual que debían estar los pasajeros de las chalupas vikingas, e incluso en un mar tranquilo no se podía discernir la forma precisa del horizonte. En cualquier caso, la vista resulta muy limitada para poder advertir ni siquiera una curvatura suave: en realidad, las columnas de la arquitectura griega tienen que estar ligeramente combadas para que sus bordes parezcan rectos cuando se miren desde abajo. Le expliqué mi teoría a mi compañero.

Para mi sorpresa movió la cabeza aprobando mis palabras.

—¡Muy bien, caballero! Usted es capaz de observar lo que puede ser visto y no sólo lo que se le sugiere que debe ver.

No obstante —rumió—, un vikingo capaz de razonar con coherencia podría haberlo deducido. ¿Acaso creían que la superficie de la Tierra se extendía hasta el infinito?

—No lo creo; es algo que no debería resultar muy verosímil.

—¿Pero, entonces, creería usted de verdad en la existencia de un borde del mundo donde el mar se vertiese continuamente a un ritmo tal que el agua se llegaría a agotar en apenas unos días?

—Si lo expone de este modo, realmente parece poco probable que incluso los primitivos pudiesen haberlo creído.

—Y suponiendo que usted pudiese encontrarse cara a cara con un antiguo escandinavo para decirle que la superficie plana sobre la que vive ni tiene un borde ni se extiende hasta el infinito, ¿qué cree que pensaría él?

—¡Vamos, eso es una paradoja! —grité—. Una superficie plana que ni tiene borde ni se extiende hasta el infinito es sencillamente una contradicción.

—¡Exacto! Y la simple consideración de que es una paradoja, sin la necesidad de ir haciendo observaciones sobre el horizonte, o sobre cualquier otro aspecto superficial, podría haberle llevado a la conclusión de que, puesto que las paradojas no son algo real, alguna de sus suposiciones tenía que ser errónea. Y por tanto, la hipótesis de que la Tierra es plana quedaría refutada. Ese escandinavo comprendería que la Tierra tiene que curvarse hacia atrás, hacia sí misma, y los infinitos y límites, que resultan poco convincentes, se desvanecerían.

¿Y qué piensa —dijo de repente— de la paradoja que vamos a investigar?

Le miré fijamente y recordé que debía ser discreto.

—No se preocupe —me contestó—. Soy el profesor Challenger, impulsor de la expedición, y puede hablarme sin reservas. Por casualidad volví ayer a Inglaterra y vine inmediatamente. ¡Es absurdo pensar que se necesita a un simple detective cuando George Edward Challenger está en el lugar de los hechos! Pero escuchemos sus conclusiones.

—Por el momento las llamaría conjeturas —me atreví a decir—, pero la idea de Morrison de una nube de flogisto, ¿ha oído hablar de ella?, al menos tiene el mérito de que en consecuencia debería haber un solo misterio y no dos.

Soltó una risotada burlona y añadió:

—Ése es un claro rasgo de quienes piensan y razonan de manera indisciplinada: asumir que dos hechos tienen que estar relacionados simplemente porque ambos no se pueden explicar.

—¿Entonces, usted cree que la refutación de la comunidad científica en cuanto a la teoría del flogisto es concluyente?

Cuando iba a responder me pareció que se hinchaba.

—¡Jamás asumo nada sólo porque lo crean los hombres que supuestamente son los más sabios! —señaló—. Toda la historia del progreso científico nos enseña que únicamente cuando por fin se demuestra que una pandilla de necios eruditos está equivocada se produce algún avance.

—¿Entonces debemos creer principalmente al iconoclasta? —pregunté para apaciguarle un poco.

—Desde luego que no. En la gran mayoría de casos los que afirman tener nuevas y extravagantes teorías suelen estar completamente equivocados. La cuestión es que no se puede juzgar una teoría en función de la persona que la expone.

—Bueno —dije—, yo estaría más predispuesto a creer una teoría propuesta por alguien que ya tiene una trayectoria reconocida, con éxitos probados en el mundo de la ciencia.

—Y eso mismo harían muchos. Pero seguiría estando equivocado. Piense en las hipótesis místicas de Isaac Newton. En tiempos pasados, los más importantes científicos han reunido una capacidad de raciocinio casi genial con las más absurdas bobadas, aunque los bondadosos biógrafos tienden a omitir esos disparates.

—¿De modo que cuando se evalúa por primera vez las teorías de una persona sólo deberíamos tener en cuenta las cualidades más básicas, como la honestidad? —le pregunté.

—Eso sería lo más lógico, pero en realidad sabemos que muchos grandes científicos cometieron ciertos fraudes a la hora de generar los datos que daban validez a sus ideas. Piense en el trabajo de Mendel sobre la reproducción de las plantas: sus datos resultan casi tan improbables como los de un estadístico que llegase a afirmar que cada vez que había lanzado mil veces una moneda al aire, ésta había caído exactamente quinientas veces por un lado y quinientas por el otro. Aún así, a pesar de todo, sus ideas eran correctas. Caballero, el concepto que estoy tratando de hacerle comprender, debo añadir que con gran dificultad, es que usted tiene que pensar en la idea misma y no en la persona que la expone.

—¿Entonces hay que desarrollar nuevos experimentos para analizar cada nueva idea? —le insistí.

—Sí es necesario, efectivamente, pero sobre todo y en primer lugar conviene estudiar detalladamente el asunto —contestó Challenger con firmeza—. Sin embargo, antes de hacerlo, se debe considerar si la idea tiene consistencia con respecto a lo que ya se conoce, así como cuáles deberían ser sus consecuencias. Miles de experimentos derivados de ideas nefastas pueden no revelar nada que no se sepa ya.

—No obstante —comenté—, con frecuencia es necesario experimentar. Por ejemplo, antes de que existiera algún mecanismo que pudiese hacer girar un eje rápida y continuamente, no podían llevarse a cabo estudios sobre el fenómeno del calor generado indefinidamente en un determinado punto, el experimento que desbarata la teoría del flogisto.

Challenger me miró sin disimular su desdén.

—¿De verdad? ¿Sabe cómo conseguía producir fuego un hombre primitivo? Afilaba una vara, apoyaba uno de sus extremos sobre un trozo de corteza y la hacía girar muy deprisa hasta que el calor producido era suficiente para que la vara empezara a arder. ¡Una técnica al alcance de nuestros ancestros, que eran prácticamente primates, pero casi imposible de vislumbrar por los lumbreras de nuestra Sociedad Real!

No, caballero, al igual que sucedía con la cuestión de la forma de la Tierra que estábamos discutiendo hace un momento, tampoco en este caso se requería ningún nuevo experimento o estudio adicional: bastaba con darse cuenta de que se trataba de una paradoja. Usted da por hecho que el flogisto es una sustancia insustancial y que, aun así, es un elemento real cuya cantidad se mantiene siempre constante. Por otro lado, reconoce y admite que una vara que gira o un martillo que golpea pueden producir flogisto indefinidamente. ¡Ahí está!… una paradoja. Y puesto que en la realidad no pueden existir paradojas, tenemos que concluir que no existe el flogisto.

—En todo caso —dije—, lo que entiendo es que este asunto del flogisto debería haber sido tratado más como una cuestión de teología científica y menos como algo importante en términos prácticos.

Al parecer, mi intento por calmar la conversación sólo había conseguido sobrepasar los límites de su autocontrol.

—¡Efectivamente! —gritó—. Usted tiene la gran suerte de vivir en el primer momento de la historia en que muchos hombres han quedado libres de verse obligados a realizar duros trabajos y pueden dedicarse a actividades más placenteras y provechosas. Libres de pesados esfuerzos laborales, gracias a la máquina de vapor, cuyo perfeccionamiento ha permitido la invención de la locomotora, la máquina de tracción y ahora la planta generadora eléctrica. Dentro de unos cien años, a la humanidad, este tipo de cosas le parecerá algo normal, pero usted, caballero, debe recordar que sólo un correcto conocimiento de las leyes de la energía por parte de los hombres de la ciencia le ha aligerado recientemente de esa pesada carga. La ignorancia y la ingratitud, ése es el destino de los sabios. ¡Buenas noches!

Con gran precipitación, y con considerable alivio por mi parte, se dio la vuelta y se marchó.

El día siguiente me levanté sin ningún síntoma del mal de altamar y pude tomar un desayuno completo en el comedor con el capitán del barco, sin duda una compañía más agradable. De hecho, comí tan copiosamente que sentí la necesidad de dar un pequeño pero tonificante paseo por cubierta para mantener un equilibrio saludable, o como diría un científico, para dispersar con un poco de ejercicio la energía química de la comida que había ingerido.

Pero al subir descubrí mi doble error. En primer lugar, el viento, aunque no soplaba fuerte, era extremadamente frío, un hecho nada sorprendente dado que la costa noruega, desolada y cubierta de nieve, casi se asomaba a estribor. Además, era evidente que mi compañero de discusión del día anterior había tenido la misma idea.

—Buenos días —dijo saludándome con una cordialidad inesperada—. Un día espléndido, ¿no cree? He estado pensando en el problema que nos espera y he reflexionado sobre las posibles pistas. En realidad, un barco que se halla en medio del mar, está rodeado de energía, ¿no es así?

Miré atentamente a mí alrededor con algo de perplejidad. Según mis apreciaciones, lo que nos rodeaba parecía desprovisto de energía, al menos de alguna que se pareciese al calor.

—Piense en el barco en el que estamos a bordo. Navegando como lo hace, a unos diez nudos, es decir, a casi cinco metros por segundo, produce una buena cantidad de joules.

Esa última palabra me recordó el nombre del científico aficionado que había refutado el flogisto en la Sociedad Real, pero debí exteriorizar mi desconcierto, ya que Challenger sonrió con cierto desprecio.

—Me refiero a las unidades de medida cuyo nombre se debe a James Prescott Joule —aclaró—. Después de su muerte, la comunidad científica enmendó su inicial falta de consideración hacia él llamando a la unidad métrica de energía con su nombre. El nombre del índice de consumo de energía se debe a James Watt, famoso por haber inventado la máquina de vapor. Por tanto, un aparato que consume un joule de energía por segundo está usando un watt.

—Realmente, prefería las antiguas unidades —reconocí con una cierta nostalgia.

—Bueno, la verdad es que pueden convertirse con mucha facilidad. Por ejemplo, un caballo de vapor corresponde aproximadamente a setecientos cincuenta watts, de modo que un vehículo de cuatro caballos es arrastrado con una fuerza equivalente a tres mil watts, que normalmente se denominan tres kilowatts.

—Todavía no consigo hacerme una idea muy clara de lo que es un joule.

—Pues es bien sencillo de entender. En la actualidad definimos la energía como la fuerza multiplicada por la distancia a lo largo de la que actúa. Utilizando un ejemplo bastante habitual, la energía necesaria para levantar un peso de un kilo hasta una altura de un metro es de unos diez joules. Pero en términos de calor, para elevar de un grado centígrado la temperatura de un kilogramo de agua se consumen aproximadamente unos cuatro mil doscientos joules. Por consiguiente, la energía necesaria para llevar el agua congelada hasta su punto de ebullición es igual a la que se necesita para levantarla verticalmente hasta una altura de unos cuarenta y dos kilómetros, es decir, veintiséis millas.

Bueno, pues hace un momento, para distraerme, estaba reflexionando sobre cuánta energía cinética, o lo que es lo mismo, cuánta energía producida por el movimiento, posee en este mismo instante el barco en el que estamos a bordo. Imaginemos que tiene un peso de cien toneladas, es decir, de cien mil kilogramos, y que su velocidad es de cinco metros por segundo y… ¿qué es lo que tenemos?

—Supongo que simplemente hay que multiplicar la velocidad por la masa, por lo que obtendremos medio millón de joules.

El profesor me miró con desdén.

—En realidad no exactamente. El momento de un objeto, o sea, el valor de su movimiento de inercia en una dirección determinada, es, de hecho, una magnitud constante de la física, pero la energía no es proporcional a la velocidad sino al cuadrado de la velocidad. Por ejemplo, si estuviésemos navegando a veinte nudos en lugar que a diez, entonces…

—Sin duda estaríamos hablando del Atlantic Ribbon como el barco de vapor más rápido del mundo —le interrumpí jocosamente.

—…nuestra energía de movimiento —prosiguió sin hacerme caso— no sería el doble sino el cuádruple.

—Ahora bien —observé—, es una definición que me parece bastante arbitraria. ¿Por qué no puede haber una fórmula física igualmente válida en la que la energía sea directamente proporcional a la velocidad?

—Pues sencillamente porque el error saldría a la luz en cuanto se expresase la energía de una forma diferente. Si, por ejemplo, se frena un objeto mecánicamente hasta detenerlo totalmente, se genera un determinado calor debido a la fricción, pero, sin embargo, otro objeto que se mueva al doble de velocidad no producirá el doble de ese calor, sino el cuádruple.

—Bueno —dije con escepticismo—, desde luego se habrán necesitado experimentos muy cuidadosos para confirmar esta relación.

—No señor, una vez más la simple constatación de la paradoja es suficiente. Piense, por ejemplo, en un objeto que cae. Obviamente, cuando se levanta un objeto, el trabajo que se realiza es directamente proporcional a la altura hasta la que se levanta.

—Y también a su peso, ¿no es así?

—Correcto: la distancia multiplicada por la fuerza. Pero ahora que hemos levantado el objeto, dejémoslo caer. Por lógica, la energía del movimiento que realiza al caer desde una distancia determinada es la misma que la energía necesaria para levantarlo hasta esa distancia.

—Esto parece bastante claro.

—Sin embargo, la gravedad de la Tierra acelera el movimiento de cualquier objeto que cae libremente, aumentando su velocidad en diez metros por segundo por cada segundo de su caída. Transcurrido un segundo, se moverá a diez metros por segundo; después de tres segundos, a treinta metros por segundo, y así sucesivamente.

—Sin duda —dije—, eso explica por qué una caída desde cualquier altura es poco aconsejable desde un punto de vista médico.

Challenger ignoró por completo mis apreciaciones.

—Así pues, después de un segundo, ¿qué distancia habrá recorrido un objeto en su caída? —preguntó.

—Veamos, al principio de ese segundo está parado, mientras que cuando termine ese segundo se estará moviendo a diez metros por segundo. Así pues, su velocidad media es de cinco metros por segundo y, por tanto, habrá recorrido cinco metros. Dieciséis pies… dígame, ¿es correcto? —dije con algo de sorpresa recordando mis estudios colegiales.

—¿Y después de dos segundos?

—Bien… la máxima velocidad será entonces de veinte metros por segundo, con una media de diez metros por segundo durante esos dos segundos: veinte metros. Por tanto, la distancia recorrida en la caída aumenta en función del cuadrado del tiempo, ¿no es así?

—Efectivamente. En este segundo caso, el objeto ha recorrido veinte metros, mientras que en el primero sólo cinco. Por tanto, la energía aportada por la gravedad tiene que ser cuatro veces más grande. Sin embargo, su velocidad…

—Sólo es dos veces mayor —dije—. ¡Por tanto, la energía sí que es proporcional al cuadrado de la velocidad!

Challenger me señaló con un dedo.

—Eso es. Y usted, un perezoso pero sabio científico, ha descubierto la cuestión sin necesidad de moverse de su butaca.

Teniendo en cuenta que ambos, durante nuestra conversación, habíamos estado paseando al fresco por la cubierta, consideré que ese comentario era una irónica exageración.

—Y si reflexiona un poco más —continuó Challenger—, descubrirá la fórmula que determina que la energía cinética de cualquier objeto es exactamente la mitad de la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad. Así, a diferencia de los pedantes experimentadores, cuyas mediciones nunca pueden ser perfectamente exactas, usted sabrá que su fórmula tiene que ser inequívocamente cierta. Por otra parte, es cierto que podría construir un aparato por medio del cual un objeto fuese elevado en oposición a la fuerza de la gravedad y luego dejado caer para recuperar su energía de movimiento, con lo cual produciría…

—¡Una máquina de movimiento perpetuo! —exclamé.

—Algo que todas las experimentaciones indicarían que es paradójico. La cantidad de energía que hay en el mundo ha sido considerada siempre absolutamente constante y nunca se ha encontrado ninguna excepción. Si fuese así, el Universo sería un lugar bastante diferente a como es.

—En primer lugar, el valor de las acciones del carbón debería bajar de golpe —comenté despreocupadamente, pero entonces me acordé de que si las teorías de Challenger sobre el petróleo escondido en el fondo de este mar inhóspito eran correctas, una caída de los precios del carbón resultaría perfectamente posible.

—Así pues, como iba a decirle antes de su pequeña digresión —continuó Challenger ignorando la expresión de sorpresa que denotaban mis cejas arqueadas—, la energía total del movimiento de nuestro barco viene a ser de poco más de un millón de joules. En términos de calor, esto significa una cantidad apenas suficiente para hervir una olla de agua. ¡Desde luego, no es suficiente para explicar las extrañas muertes de los buceadores! —afirmó mientras levantaba un dedo.

¿Qué otras fuentes de energía ve usted a nuestro alrededor? —preguntó.

Miré el suave oleaje del mar que nos avanzaba en su camino hacia tierra firme.

—Bueno, en primer lugar, el movimiento de las olas del mar. En las crestas de esas olas, el mar parece moverse más rápido que nosotros y, sin duda, tiene que tener algún tipo de energía.

—No debe confundir la ilusión del movimiento —dijo Challenger moviendo la cabeza de un lado a otro— con la realidad. De hecho, ninguna partícula de agua está viajando con las olas que ve, ya que cada una de las gotas de agua está describiendo un movimiento circular que, en definitiva, no la lleva a ninguna parte. Se puede demostrar este hecho dejando caer por la borda un trozo de madera de roble, que tiene casi la misma densidad que el agua marina: el corcho dará vueltas bajo la superficie del mar sin moverse de su sitio. Muchos fenómenos simulan el efecto de movimiento. En la ópera, por ejemplo, he visto a una hilera de coristas, de pie, frente al escenario, simular olas levantando y bajando con una perfecta sincronización pequeñas tablas pintadas de azul. Las olas corrían con rapidez a lo largo del escenario, pero el movimiento de cada una de las tablillas era mucho más moderado y, en realidad, ninguna actriz se movía de su posición.

—¿Entonces, una ola es una mera ilusión? —pregunté.

—Tal vez ésa sea una cuestión más para los filósofos que para los científicos, pero yo diría que no. Quizás una ola es un proceso antes que una entidad, pero aún así es algo real. Ciertamente una ola contiene energía: energía potencial cuando las crestas de las olas se elevan por encima del nivel medio del mar y energía cinética en la rotación de las partículas de agua.

—Entiendo —le contesté—. Pero, en definitiva, las olas no pueden transportar realmente esa energía debido a que las partículas de agua no se mueven hacia delante.

—Sin embargo, eso no es lógico, ya que las fuerzas en movimiento transmiten energía, incluso aunque no se transporte masa alguna. De hecho, hace algún tiempo le propuse al gobierno de su Majestad la idea de que una instalación de poleas y plataformas flotantes desplegada a lo largo de la costa de Escocia podría aprovechar la energía de las olas del Atlántico generando, gracias al movimiento de las mismas olas, cantidades casi ilimitadas de energía. Sin embargo, se rieron de mi idea. Galileo, Joule, Challenger… nuestro camino, el de los pioneros de la ciencia, es, en realidad, una senda de martirio.

Me resultó difícil contener la risa ante ese razonamiento.

—Bien, volvamos ahora a los problemas que tenemos entre manos —dijo—. Nos hallamos ante un fenómeno en el que se pierde energía y ante otro en el que es añadida. Me gustaría saber qué piensa de ello.

Me sentí halagado por el hecho de que, a pesar de sus desagradables maneras, me estuviese tomando en serio.

—Mi experiencia me dice que cuando parece que se producen paradojas, o hechos inexplicables, entonces hay que cuestionarse alguna de las suposiciones iniciales —dije con una cierta cautela mientras Challenger asentía con la cabeza de un modo que resultaba alentador—. Bien, usted y otros hombres de ciencia parecen asumir dos cuestiones que yo creo que son bastante improbables. La primera es que las leyes de la Naturaleza tienen la capacidad de mantener absolutamente constantes a muchas magnitudes diferentes. Si las mediciones y los ensayos del hombre no son nunca absolutamente exactos y siempre se admite la existencia de errores acumulados, ¿puede la Naturaleza ser en realidad tan perfecta?

La segunda es que las leyes de la física tienen que ser exactamente las mismas en cualquier parte. Tal vez sean muy diferentes en Marte, en Júpiter o en las lejanas estrellas. De hecho, ¿por qué tienen que ser idénticas en todos los lugares de la Tierra? Y pienso, por ejemplo, en el desolado y misterioso paisaje que nos rodea, tan distinto del confortable mundo de construcciones hechas por el hombre que tenemos en Londres.

Challenger levantó sus enormes cejas con indulgencia.

—Supongo, doctor, que en algún lugar deben existir universos como los que usted describe, donde las leyes de la Naturaleza varíen de un sitio a otro y el azar intervenga de alguna manera para crear leyes que no sean totalmente exactas. ¡Qué sitios tan infernales tienen que ser para los científicos que los habiten!… si es que la inteligencia ha podido evolucionar en lugares tan anómalos, algo que dudo.

Todo lo que puedo decirle, doctor, es que esas propiedades de nuestro Universo han sido investigadas mucho mejor de lo que usted pueda llegar a imaginar.

En primer lugar, el Universo se muestra perfectamente simétrico en el modo en que hace cumplir sus leyes. Sea cual sea la dirección en que se desplace y por más lejos que vaya, esas leyes son siempre las mismas. Por el contrario, las mediciones que hacemos con telescopios y espectrógrafos de las propiedades y de los movimientos de las lejanas estrellas podrían no reflejar la realidad. Las leyes también son las mismas con respecto al desplazamiento en el tiempo, porque de lo contrario nuestro sistema solar y el medio ambiente de esta Tierra en la que vivimos difícilmente podrían haber permanecido estables durante billones de años de evolución. Y son las mismas independientemente de que la orientación o los distintos aparatos ópticos y mecánicos, especialmente los rotatorios, no funcionen perfectamente.

En segundo lugar, algunas magnitudes se mantienen constantes bajo todas las circunstancias que conocemos. Evidentemente, esas magnitudes deben ser definidas cuidadosamente. Siendo frívolo le diré que los regazos no se mantienen constantes, porque ¿a dónde va su regazo cuando usted se pone de pie? Y el flogisto tampoco pasa la prueba. Pero ciertamente las cosas básicas —masa, energía, impulso, carga eléctrica— se mantienen constantes con un asombroso grado de precisión, porque de lo contrario lo habríamos descubierto fácilmente.

Piense en ello, el número de magnitudes constantes que nosotros conocemos es similar al número de simetrías que se cree que posee el Universo. Me pregunto si en ello puede haber algún vínculo profundo.

Se quedó en silencio, meditando, y yo intenté serle de ayuda.

—¿Se supone entonces que a medida que la ciencia avance se irán descubriendo más y más magnitudes constantes? La carga eléctrica, por ejemplo, es un descubrimiento relativamente reciente.

Challenger movió la cabeza con una mueca de disgusto, como si yo hubiese perturbado un delicado pero prometedor hilo de pensamiento.

—Si acaso, lo contrario. La construcción de una máquina apropiada demuestra que el flogisto no es nada más que una forma de algo más general, es decir, de la energía. Quizás algunos experimentos más ingeniosos puedan llegar a demostrar que las magnitudes que creemos que son muy diferentes resultan ser simplemente manifestaciones alternativas de la misma esencia.

Cuanto más limitada sea la tecnología, más numerosas son las esencias que se pueden percibir que aparentemente se mantienen constantes. Por ejemplo, en un mundo en el que los únicos aparatos experimentales disponibles fuesen poleas y palancas, y que funcionasen de manera muy lenta, se podría pensar que la energía gravitatoria potencial se mantiene constante, ya que sería posible levantar un peso de un kilogramo a una altura de dos metros simplemente haciendo que un peso de dos kilogramos cayese de una altura de un metro, y así sucesivamente. Sin embargo, en realidad, la energía puede ser convertida en y desde muchas formas diferentes, como, por ejemplo, el calor.

Pero doctor, volvamos al problema en cuestión: un barco que pierde energía y una campana de buzo que la atrae. Tengo algunas ideas. Déjeme que le dé alguna pista.

Señaló al cielo y continuó:

—¿Ve usted algo ligeramente insólito en esas nubes?

Miré hacia arriba. En realidad había algo curioso en su aspecto: dos grupos de nubes, de algún modo similares, se desplazaban en distintas direcciones pero, aparentemente, cruzándose uno con otro.

—Ah, el viento —afirmé— sopla con fuerza y en direcciones diferentes a distintas alturas.

El profesor asintió con la cabeza.

—¿Y eso le sugiere algo?

—Recuerdo una historia —dije después de reflexionar durante un instante— de un barco con mástil muy alto que pasó navegando junto a una embarcación más pequeña que se hallaba completamente inmóvil. A pesar de que al nivel de la superficie del mar reinaba una gran calma, la gavia del primero recibía una vigorosa brisa.

Challenger asintió animosamente inclinando la cabeza.

—Pero profesor —protesté—, el Matilda Briggs es un barco de vapor, sin mástiles ni velas.

Challenger volvió a mover su cabeza, esta vez con una expresión de asombro.

—Le estoy muy agradecido, doctor —dijo—. Algunas veces he sido criticado por demostrar una cierta impaciencia hacia mis estudiantes, que normalmente me parecen un grupo singularmente estúpido. En realidad, últimamente apenas me piden que lleve a cabo tareas de magisterio, pero usted me ha abierto los ojos en lo que se refiere al auténtico límite de la especie a la que pertenezco. ¡Ciertamente, en lo sucesivo seré más tolerante!

Mientras ponderaba este enigmático cumplido, Challenger retomó su discurso con un tono pausado y paciente.

—No estoy pensando en el movimiento del viento a distintas alturas, sino en el del mar a diferentes profundidades. Las mareas cercanas a la costa de Noruega producen extrañas corrientes —¿ha oído hablar del temido remolino de Maelstrom?— y es bien sabido que las corrientes debidas a las mareas pueden variar rápidamente en función de la profundidad. Una vigorosa corriente que fluya a cierta profundidad podría tener algún efecto sobre la quilla de un barco, empujando a éste hacia atrás, aunque el agua de la superficie estuviese en calma. En esta zona, la corriente más fuerte debida a las mareas que se conoce atraviesa el estrecho de Pentland, que separa el extremo septentrional de Escocia de las islas Shetland, y alcanza los dieciséis nudos durante las mareas de primavera. Su fuerza es claramente suficiente para producir un fenómeno de ese tipo.

De pronto pareció que se le ocurría una idea.

—Doctor, usted sería la persona ideal para ayudarme en un pequeño experimento. ¿Puede venir a mi camarote dentro de unos minutos?

Al entrar en su compartimiento vi que había adaptado de manera algo precaria un candil de parafina sobre la mesa auxiliar. Junto a ella había una pecera de cristal, con agua pero todavía sin peces —sin duda estaba preparada para acoger a las especies que esperaba capturar en nuestro viaje—, y un fuelle. Para mi sorpresa, cerró la puerta con llave una vez que hube entrado.

—Bien, doctor —señaló—, si hubiese embarcado en un buque de hierro fundido, sin aislantes eléctricos, para llevar a cabo un viaje de bastantes horas a través de un mar muy frío, ¿no sentiría la tentación de utilizar alguna fuente de calor durante el trayecto… quizás un calefactor de parafina?

—Morrison me dijo que a bordo se establecen leyes muy estrictas con respecto a este tipo de cosas y que el capitán las hace cumplir rigurosamente.

—Bueno, es posible que, después de Dios, el capitán tenga el poder absoluto, pero si hay que elegir entre las leyes de los hombres y las leyes físicas, creo que sé cuáles son las que se pueden transgredir con mayor facilidad. Para los buzos no hubiese sido difícil introducir un pequeño calefactor en la campana y encenderlo una vez que se hallasen debajo del agua. Ahora le mostraré lo que les pudo ocurrir, si es que hicieron eso.

Encendió el farol de parafina y agarró el fuelle.

—Este candil está perfectamente diseñado para que pueda arder con seguridad, pero cuanto más oxígeno se le suministre, más violenta será la llama. Debe recordar que en la campana entraba aire continuamente a través de una poderosa bomba.

Accionó el fuelle y entonces el farol ardió con más intensidad.

—Sin embargo, no veo que eso pudiese provocar ninguna catástrofe —afirmé—. Seguro que tuvieron mucho cuidado con ese tipo de detalles.

—Posiblemente, pero a medida que la campana se sumergía, iba creciendo la presión del aire en su interior. Recuerde que está abierta al agua por la base inferior. Diez metros más abajo, la densidad del aire en el interior debía ser el doble que en la superficie y por tanto la presión parcial del oxígeno aumentó en consecuencia. Cualquier llama que hubiese en la campana tuvo que arder con mucha más rapidez e intensidad.

Esta vez accionó el fuelle furiosamente y los resultados fueron desastrosos: la llama de la mecha se expandió hacia abajo hasta entrar en contacto con la parafina del cuerpo del candil. Un instante después, vi cómo se elevaba una furiosa llama de un metro de altura.

Traté de pensar con rapidez en lo que estaba sucediendo. En la pecera que se encontraba junto al candil había abundante agua, pero era muy pesada para poder levantarla. Recordé la parábola sobre Mahoma y la montaña y levanté el candil y vertí su contenido en la pecera de cristal, pero eso fue lo peor que pude haber hecho. Debí haber recordado que la parafina y el agua no llegan a mezclarse del todo ya que la primera es más ligera que la segunda. La parafina se extendió sobre el agua y en un momento toda la superficie de la pecera estaba en llamas. Por suerte, mi compañero reaccionó con gran rapidez agarrando un trozo de tela y extendiéndolo sobre la parte superior de la pecera. En pocos segundos, al faltarles el aire, las llamas se habían apagado.

—¡Que esto le sirva de escarmiento para sus descabellados experimentos! —grité.

—Para nada, doctor. Usted acaba de ayudarme a demostrar mi teoría con mayor perfección. He simulado los límites de la campana cerrando la puerta del camarote con llave. El fuego arde sin control si hay abundancia de oxígeno. No hay manera de escapar ni tiempo para reaccionar. ¿Qué hacen entonces los buzos? Simplemente arrojan al mar el calefactor en llamas, por la base de la campana, pero la parafina se mantiene a flote y la gran superficie exterior acelera la combustión. El calor aumenta rápidamente; sin duda el humo impide cualquier posible reacción. Los buzos mueren como consecuencia. Antes de que la campana vuelva a la superficie, el abundante aire puro que se sigue bombeando a su interior elimina cualquier resto del humo. La parafina se ha consumido totalmente y el candil se halla en el fondo del mar.

Los marineros tienen razón en sentir miedo del fuego. Petróleo, parafina, grasa: cada kilogramo quemado libera más o menos unos terroríficos cuarenta millones de joules de calor mientras se consume. Unos pocos litros ya son suficientes para elevar la temperatura de un gran barco de hierro por encima del límite que puede soportar un ser humano.

Tuve que admitir, con algo de disgusto por mi parte, que era un razonamiento muy ingenioso. El profesor Challenger movió la cabeza en señal de aprobación.

—No tengo ninguna duda, doctor, de que mañana, a estas horas, mis explicaciones habrán quedado demostradas y se habrán terminado las habladurías sobre posibles supersticiones.

La mañana siguiente llegó antes de lo esperado. Unos gritos enfurecidos que provenían de arriba me despertaron de un profundo sueño. Me puse apresuradamente la ropa adecuada para salir al exterior, agarré el chaleco salvavidas y me abrí paso hacia cubierta. Al llegar pude contemplar una escena terrorífica. Nuestros propulsores giraban a las máximas revoluciones, algo que resultaba evidente por el sonido de las máquinas, pero el barco se mantenía casi inmóvil a pesar de que nos hallábamos sobre las tranquilas aguas del interior de un fiordo.

Entre la tripulación casi había cundido el pánico, pero yo sentí una cierta satisfacción, ya que era el único entre los presentes que creía saber la causa del fenómeno que nos acechaba. Sin embargo, un instante después el mismísimo Challenger apareció en cubierta. Traía una vela encendida y una jarra de cristal de cuello estrecho cuyo interior contenía lo que parecían ser unos perdigones de plomo. Ignorando el revuelo que se había formado a su alrededor, se arrodilló en la cubierta, metió la vela en la jarra y luego la tapó firmemente. Se inclinó hacia delante y, suavemente, dejó caer su invento por la borda.

Me asomé deprisa a la barandilla. El brillo de la vela se podía ver claramente a través del agua mientras el artilugio se hundía cada vez más. Fue una demostración muy ingeniosa. Si la teoría de Challenger era correcta, la llama debería ser arrastrada a gran velocidad hacia popa en cuanto entrase en contacto con la oculta corriente.

Por un momento, pareció que iba a suceder de ese modo. De hecho, la llama se movió hacia la popa mientras se hundía, pero un segundo después pareció detenerse y volverse más débil. Luego se desplazó hacia delante algunos metros, se hizo más luminosa y, antes de que la perdiese de vista bajo el casco, dio la impresión de que iba a volver a pasar por debajo de donde me encontraba yo.

Miré a Challenger. Parecía incluso más confundido que yo. Durante algunos segundos su boca se mantuvo literalmente abierta, luego su mirada reflejó una expresión pensativa y sin decir una palabra se fue hacia abajo.

Le seguí hasta su camarote. Se hallaba en el estado más desordenado que se pueda imaginar. No había ningún indicio de que se hubiese ocupado de arreglar el caos provocado por el experimento del día anterior: el contenido de la pecera de cristal se había derramado a causa del balanceo del barco, el agua ondulaba debajo de la parafina.

—¿Ha estado sentado aquí, en medio de este revuelo? —pregunté. El levantó los ojos hasta que se encontraron con los míos.

—Sí, y todo el tiempo pensando y mirando fijamente la pecera. Hemos estado hablando como ignorantes teniendo delante nuestro la pista más evidente. ¡He estado realmente ciego! Y, sin embargo, ¡qué extraordinario fenómeno que he podido descubrir! —dijo moviendo la cabeza.

Dígame, ¿qué ve exactamente en esa pecera? —preguntó.

—Veo una capa de parafina rosa cuya superficie tiene ondulaciones a causa del movimiento del barco.

—¿Y qué me dice sobre la otra superficie de la parafina?

Por un momento me sentí desorientado, pero enseguida miré a un lado de la pecera y pude ver la línea que separaba la parafina y el agua que había debajo de ella.

—Pues bien, hay ondulaciones más amplias en la superficie del agua sobre la que se extiende la parafina. La zona en la que ambos elementos están en contacto oscila considerablemente.

—¿Y puede deducir por qué sucede eso? —preguntó Challenger.

Dije que no moviendo la cabeza.

—Es porque para poner cualquier ola en movimiento, primero es necesario proporcionarle algo de energía.

—Ah, claro, energía de movimiento.

—No sólo esa, también hay energía gravitatoria potencial. Es necesaria una cierta cantidad de fluido de la superficie para provocar los senos de las ondas y luego hacerla subir de nuevo para formar las crestas. ¿Lo ve ahora? La densidad de la parafina es nueve o diez veces mayor que la del agua, lo que hace que se mantenga sobre su superficie, y fluye hacia abajo para ocupar esos senos alejándose de las crestas. Por eso mismo, para levantar una ola de una determinada altura en la zona que se halla entre los dos elementos se necesita mucha menos energía que si no estuviese la parafina.

Llamadme estúpido si queréis —nunca estoy muy espabilado cuando me acaban de despertar de un profundo sueño—, pero me pareció que su descubrimiento era poco relevante para nuestro viaje, así que me volví a la cama.

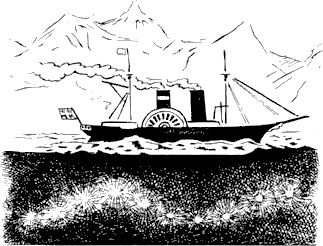

Me desperté algunas horas más tarde a causa de una variación en el movimiento del barco y subí a cubierta, donde descubrí que estábamos parados junto al Matilda Briggs. A bordo de él pude ver una frenética actividad, aparentemente tanto en proa como en popa, mientras que nuestro barco parecía desierto. Me dirigí hacia la pasarela dispuesta entre las dos embarcaciones, la crucé con algo de ansiedad y le pregunté al miembro de la tripulación que vigilaba el flanco más largo del barco qué era lo que sucedía.

—Es el profesor que ha venido con ustedes, caballero —fue su descortés contestación—. Está dando la orden de bajar inmediatamente la campana de buzo y, en cuanto a él, pues bueno, está preparándose para emprender una excursión en bicicleta, a pesar de que nos encontramos a unos cuatrocientos metros de tierra firme.

El camarote del profesor Challenger

Me dirigí hacia la popa. La campana de buzo, un oxidado armazón con forma y tamaño parecidos a los de la campana de una catedral, descansaba sobre una plataforma elevada de metal. En ese momento el profesor Challenger salió gateando de debajo.

—Ah, doctor, llega justo en el mejor momento. La campana está a punto de ser sumergida; le he asegurado al capitán que el accidente no puede repetirse y he comprobado con mis propios ojos que no hay ninguna fuente de energía inflamable en su interior, en realidad no hay nada salvo dos voluntarios. Lo que se necesita ahora es un vigilante de irreprochable integridad que controle que no se introduce nada más en la campana y que no permita que ocurra algún inconveniente durante la inmersión. Estoy seguro de que puedo confiar en usted. Permítame que le preste mi catalejo.

Busqué un lugar adecuado desde donde vigilar y dirigí el catalejo hacia el agua. Para mi sorpresa estaba extraordinariamente clara y transparente, tanto que pude ver un pequeño pez a unos tres metros por debajo del nivel de la superficie.

—Para ser agua de mar, es extraordinariamente transparente.

—Así es, doctor, y estoy seguro de que será capaz de deducir el porqué.

Challenger recogió un pequeño cubo bruñido que estaba atado a una cuerda, lo lanzó por la borda y lo volvió a subir medio lleno de agua.

—Por favor, pruébela.

Lo hice cautelosamente y me quedé atónito.

—¡Vaya, es agua fresca y potable!

—El glaciar que alimenta el fiordo empieza a deshelarse en esta época del año. Aún así, resulta sorprendente que se genere tanta agua potable como para llenar todo el fiordo, ¿no es cierto?

—Sin duda, se debe a que estamos anclados muy cerca del centro, ¿no es verdad?

Challenger sonrió alegremente.

—Si usted lo dice, doctor, así será. Ahora tengo que realizar una tarea en tierra. Le hago responsable de la vigilancia hasta mi regreso.

A los pocos minutos oí el chapoteo de unos remos y vi aparecer un bote tripulado por tres marineros. Challenger estaba sentado en la popa, con la dignidad de un monarca sobre su trono. En la proa había una bicicleta, de esas modernas con neumáticos y cámaras hinchables.

Volví mi atención hacia la cubierta de proa cuando un grupo de tripulantes hicieron girar enérgicamente la palanca del cabestrante y la campana se elevó unos treinta centímetros por encima de la plataforma. El torno giró hasta que la campana estuvo en disposición de poder descender hasta tocar la tranquila superficie del agua. En la parte superior tenía escrita la palabra Sumatra y le pregunté a la persona que manejaba el torno qué es lo que significaba.

—Simplemente que fue construida en ese lugar de Indonesia, donde fue utilizada durante algunos años. ¿Verdad que casi parece una rata colgada por la cola? La llamamos la Gran Rata de Sumatra, y le pido perdón por la expresión, caballero.

La campana ya estaba descendiendo, aunque de manera muy gradual, al mismo ritmo que iba a hacerlo desde ahí hasta el fondo del mar. A bordo reinaba la calma, que sólo se veía perturbada por la gigantesca bomba, cuyo enorme pistón subía y bajaba con vigor impulsando abundante aire para los buzos.

Sin embargo, yo me sentía extrañamente inquieto. Podía apreciar claramente la cabina bajo el agua: nada ni nadie podía acercársele sin que yo lo viese. ¿Cómo podría volver a suceder el terrible accidente?

¿Se podía realmente descartar el flogisto? Es verdad que no podía ser una magnitud fundamental que se mantuviese constante, pero ¿significaba eso que no podía existir? Después de todo, el propio Challenger había admitido que, de algún modo, las olas que yo había visto sobre la superficie del mar existían realmente y que, continuamente, se creaban y luego desaparecían, una y otra vez y por todas partes. Pero, por otro lado, si existiese una propensión a que las nubes de flogisto se formasen y vagasen por los alrededores, sin lugar a dudas alguien tendría que haber observado un fenómeno de este tipo mucho antes.

La raíz del problema era una cuestión de energía, eso sí que estaba muy claro. ¿Qué tipos de energía había allí? Energía térmica… sí, pero el mar estaba frío y el calor nunca fluye espontáneamente desde el frío hacia el calor. ¿Energía química? Tengo la palabra del profesor de que en el interior de la campana no había combustibles químicos. ¿Energía elástica? Es casi imposible que el muelle de un reloj pueda contener una cantidad suficiente como para provocar esa situación.

¿Energía mecánica? No había ningún mecanismo dentro de la campana, aunque el barco sí que tiene máquinas potentes. En ese momento sus propulsores estaban parados y sus calderas frías. Además, aunque a bordo hubiese alguna otra fuente de energía, ¿cómo podía transmitir su calor al interior de la campana? En definitiva, las únicas conexiones entre el barco y la campana eran una cadena metálica y un tubo de goma hueco.

Ya más tranquilo, empecé a pensar en otras cuestiones. El bote de remos había alcanzado la costa y Challenger y la bicicleta habían desembarcado. Utilicé mi catalejo para observar cómo Challenger montaba sobre ella, se tambaleaba durante unos pocos metros y luego se bajaba para conectar una pequeña bomba al neumático trasero. A continuación, se puso a accionarla enérgicamente hacia delante y hacia atrás.

Después de controlar una vez más la campana, volví de nuevo la vista hacia la playa y vi que Challenger gritaba y agitaba furiosamente los brazos hacia el bote. Los miembros de la tripulación que se hallaban junto a mí le miraban divertidos.

—Aunque sea un científico tan brillante, también ha tenido un despiste y se ha olvidado algo, ¿eh, caballero?

El bote volvió hacia la orilla y tocó tierra cerca de Challenger, que se subió deprisa y le dirigió unas rápidas palabras al timonel. Me quedé atónito cuando éste último saltó ágilmente del bote, dejando a sus compañeros a la deriva, y comenzó a agitar los brazos casi como un espantapájaros enloquecido.

—Está comunicándose por señas, caballero, y está indicando que hay algún inconveniente —dijo la persona que manejaba el torno.

Le pasé el catalejo y, después de mirar durante unos segundos, se puso pálido y empezó a gritar órdenes a los hombres que se ocupaban del cabestrante.

—Tenemos que subir la campana a bordo inmediatamente o se producirá alguna muerte —gritó—. ¿Pero cómo puede saberlo?

Unos diez minutos más tarde, un Challenger jadeante apareció a mi lado mientras la campana llegaba al barco. Los buzos salieron por debajo, desconcertados pero ilesos. Challenger se volvió hacia mí.

—Algunas veces, doctor, incluso las mentes más privilegiadas tienen que darle las gracias a la Providencia por una oportuna intuición. Seguro que me vio hace un momento manejar una bomba en la orilla. Dígame, doctor, ¿tiene una bicicleta?

—No, pero he montado en ellas y, en alguna ocasión, he hinchado los neumáticos.

—Bien, entonces, respóndame a esta cuestión, ¿al hinchar una rueda con fuerza, ha notado alguna vez algo curioso con respecto a la válvula metálica que sirve de conexión?

—Pues sí, que se calienta, aunque no sabría decirle por qué.

—¿Por qué? ¡Porque está actuando una fuerza en movimiento! —dijo señalando a la gran bomba que se hallaba en la cubierta de popa—. El trabajo es igual a la fuerza multiplicada por la distancia. Cuando el pistón se mueve hacia abajo, éste actúa sobre el aire que es comprimible y el trabajo se produce cuando el aire es comprimido. Sucede lo mismo que cuando se aprieta un muelle. ¿Y en qué se transforma entonces la energía? En lo mismo en que lo hace toda la energía que se consume: ¡en calor!

—A medida que la campana se va sumergiendo a mayor profundidad, la fuerza requerida para comprimir el aire se hace mayor, y lo mismo sucede con el calor que produce. El aire que fluye al interior de la campana se vuelve tibio, luego caliente, y, por último, abrasador.

Con las antiguas bombas que se accionaban a mano, el calor no resultaba suficiente como para calentar la campana, pero una bomba de vapor capaz de desarrollar muchos caballos de potencia…

—¡Admirable, ha descubierto el peligro a tiempo! —exclamé.

—¡Cretino… por haberlo pasado por alto! —replicó Challenger—. Pero mejor que se me haya ocurrido a tiempo que no haberlo llegado a pensar nunca. Ésta es una lección que tienen que aprender los futuros ingenieros, doctor: un profundo e imaginativo conocimiento de las leyes de la física resulta tan esencial para los profesionales de la moderna ingeniería como los músculos lo fueron para sus predecesores los herreros.

Pero Challenger no se durmió en los laureles. Volvió a la playa en bote y le vi cómo se aventuraba por el camino que recorría la costa. Cuando empezó a oscurecer regresó con una carreta repleta de algunos objetos que resultaron ser garrafas de cristal, parecidas pero más anchas que la jarra que le había visto lanzar por la borda poco antes.

—Según lo previsto, más o menos dentro de una hora, el Scipio, un barco de vapor, traerá hasta nosotros al profesor Summerlee, quien constatará que todos los extraños fenómenos de los que se ha hablado se deben atribuir a la ignorancia o a la absoluta falta de honradez —explicó—. Creo que es nuestra obligación darle la bienvenida a un visitante tan distinguido. ¿Querrá acompañarme, doctor?

Y así fue como tomé los remos mientras embarcábamos juntos en uno de los botes del barco. Tuve ciertas dificultades para concentrarme en mis paladas ya que no pude evitar observar las payasadas del profesor. Tenía consigo un cubo de agua, sumergido en el mar por la parte de atrás del bote, un montón de garrafas y, apoyado sobre la bancada, un pequeño brasero de carbón que irradiaba luz intensa y calor. Tomó una garrafa, utilizó unas pinzas para agarrar un trozo de carbón ardiente del brasero y meterlo en ella y a continuación la introdujo en el cubo. Echó dentro de la garrafa unos cuantos perdigones de plomo hasta que su cuello estuvo flotando dentro del cubo al mismo nivel que la superficie del agua. Por último, sacó la garrafa, la cerró con un tapón de cristal y la dejó caer por un lado del bote. Luego repitió estas operaciones con las demás garrafas.

Me resultó muy divertido comprobar que su gran inteligencia había pasado por alto un pequeño detalle. Probablemente quería que la garrafa flotase, ¡pero no había tenido en cuenta el peso extra de los tapones! Así pues, cada garrafa se hundió lentamente sin que él se diera cuenta. Sentí la tentación de advertirle de ese hecho, pero pensé que una pequeña cura de humildad le podría ir muy bien y me mordí la lengua durante un rato. Mientras se preparaba para echar al agua la última garrafa, le indiqué amablemente su error, pero él soltó una sonora carcajada que denotaba cierto desprecio.

—Mi querido amigo, usted debe pensar que mi ingenio es como el de un orangután. Mire hacia atrás, por donde hemos venido, y dígame qué es lo que ve.

Con gran sorpresa pude ver una fila de puntos naranjas.

—Vaya, cada uno de esos puntos parece haberse quedado a la misma profundidad, a unos diez pies por debajo de la superficie.

—¿Diez pies? ¡Tres metros, si no le importa! ¿Y a qué se debe eso?

—Ah, eso lo sé. Se debe a la compresibilidad del agua, que la hace más densa a medida que aumenta la profundidad.

—No es por eso. La comprensibilidad del agua es tan baja que, a esa profundidad, apenas resulta una milésima por cien más densa que en la superficie. En realidad, el responsable es otro fenómeno. Recuerde que el agua del mar es, aproximadamente, un dos por ciento más densa que el agua pura. ¿Qué ocurriría si vierte agua pura en el agua del mar de manera tan suave que ambas no lleguen a mezclarse?

—No hay duda de que sucedería como con la parafina. Se formaría una capa de agua pura sobre el agua salada, aunque la línea de separación entre ambas sería invisible.

—Invisible a menos que deje caer al mar una hilera de faros cuyo peso se haya calculado de modo que su densidad sea justo mayor que la del agua pura, pero menor que la del agua salada, ya que así servirá para marcar ese límite de separación. ¡Pero mire! Ahí viene el Scipio, llega antes de la hora prevista.

Miré en la dirección que indicaba su dedo y vi al Scipio avanzando hacia el interior del fiordo a gran velocidad. Sin embargo, de repente, pareció desfallecer. Al mismo tiempo, pude contemplar algo extraordinario: bajo el agua, los puntos rojos de carbón ardiente estaban ondulando con un movimiento sincronizado, exactamente como una gigantesca serpiente marina retorciéndose en las profundidades.

—Dios mío —grité—, sin duda, cualquier pescador que crea en los Krakens huiría inmediatamente para ponerse a salvo.

Challenger sonrió con aire de superioridad.

—No tenga miedo, mi querido amigo. Dígame, cuando un barco pone en marcha sus propulsores, ¿a dónde va a parar la energía?

—Inicialmente sirve para acelerar el barco.

—¿Y cuándo alcanza su máxima velocidad?

—Sin duda, sirve para apartar el agua.

La ola oculta

—Sí… o, de hecho, crea olas. La estela de un barco no es más que olas artificiales producidas por la acción de sus máquinas. ¿Recuerda que la pecera de dos líquidos, parafina y agua, permitía que se creasen olas más amplias en la zona de división entre los dos elementos que en la superficie? De hecho, cuanto más parecida sea la densidad de los dos líquidos, mayor será la altura de las olas en esa zona limítrofe. Y con una diferencia de tan sólo un dos por ciento…

—La ola invisible que se crea en el límite entre ambos líquidos será mucho más grande que la de la superficie —exclamé.

—Y hasta tal punto que se apodera de la energía del barco y éste casi llega a detenerse a pesar de toda la potencia que puedan imprimir los propulsores —dijo Challenger con complacencia—. Seguro que el erudito profesor Summerlee habrá sido capaz de deducir este detalle, pero, por si acaso, quizás deberíamos remar hacia allí y darle la bienvenida antes de que algún supersticioso miembro de la tripulación se amotine y le tire por la borda.

Se sentó detrás y me miró con benevolencia mientras yo cargaba mi peso sobre los remos.

—¿Remó usted en el colegio? Es reconfortante ver en acción una energía tan robusta. Y un poco simbólico, doctor, ya que nosotros hemos demostrado que la energía es en sí misma un concepto ‘robusto’. Mientras que el flogisto y los epiciclos se evaporan como espejismos ante el investigador perspicaz, nosotros hemos comprobado que incluso cuando parece que la energía se crea o se destruye, en realidad no es así. Hemos tenido la fe de buscar fuerzas sutilmente ocultas, como las olas invisibles, y, ¡mire por donde!, las hemos encontrado. Sin duda, vale la pena confiar en el concepto de energía, incluso aunque aparezcan pequeñas y ocasionales dificultades.