Nota sobre la versión cinematográfica de Las brujas de Salem

Dado que mis primeras tentativas literarias fueron ya obras teatrales, llegué a creer en una edad todavía temprana que el cine, en el caso de que fuera arte más que artesanía, pertenecía en todo caso a una categoría inferior. Había por entonces un par de largometrajes con fama de obras maestras; uno de ellos, El nacimiento de una nación, no me parecía más que un montón de estúpidos galopando sin ton ni son por en medio del campo; pero en los años veinte y treinta, durante mi adolescencia y primera juventud, cuando el cine fue definiéndose para mí, casi todas las películas que veía se me antojaban puras trivialidades cuya finalidad, incluso para alguien tan ingenuo como yo, no era otra que ganar dinero con unas cuantas risas o lágrimas o sustos como principal condimento.

Leer una obra teatral o verla representada era algo del todo distinto, fundamentalmente —imagino— porque las obras de teatro se esforzaban por expresar una idea, por encarnarla. Las películas no tenían ideas, sólo acción. A medida que uno adquiría una visión más seria de la vida, volvía la vista hacia el teatro en busca de algo que le ayudara a entenderla mejor, y en el teatro encontraba uno prestigiosas obras escritas a lo largo de siglos. (¿Quién se molestaba en aprenderse el nombre de un guionista?). Gracias a los grandes dramaturgos, de reconocida eminencia, un joven escritor ambicioso podía encontrar atractivo su trabajo, mientras que, por el contrario, a mí me seguía resultando imposible atribuir al cine una auténtica finalidad estética.

Pero, dejando a un lado su situación dentro del conjunto de la cultura, el teatro sigue siendo aún, creo yo, un arte más difícil de dominar. En primer lugar, una vez lanzado al rugiente océano de la escena, la obra teatral no puede llamar en su auxilio a otras artes. No habrá espléndidos caballos, ni simpáticos delfines, ni orquestas de cincuenta músicos para ocultar entre las cuatro paredes de una sala las grietas del argumento; no hablemos ya de los rostros de diez metros de altura que pueden retener incluso la atención del espectador más díscolo mucho después de que, desde el punto de vista de la estricta lógica, hayan perdido todo derecho a su ficticia existencia. Comparado con la escritura de guiones cinematográficos, la creación de obras teatrales es un acto de funambulismo realizado sobre la boca de un volcán.

Me he resistido con éxito a convertir mis obras teatrales en guiones porque el proceso de adaptación parece, en la mayoría de los casos, empequeñecer el original, algo que no consigue entusiasmarme. Y aún peor, para quien se disponía a intentar convertir Las brujas de Salem en guión, era el hecho de que, a lo largo de los años, he ido convenciéndome de que las novelas, y de manera distinta la pintura, están mucho más relacionadas con el cine que las obras teatrales, dado que, a fin de cuentas, lo que hace avanzar a estas últimas son las palabras más que las imágenes. También es mayor la relación entre novelas y películas por la forma en que narran sus historias. La película, por ejemplo, puede saltar airosamente de un lugar a otro, de un momento a otro, de una época a otra, al igual que la novela, mientras que una obra teatral cruje y se duele cuando se la obliga a hacerlo. Las grandes novelas no requieren necesariamente mucho diálogo, pero el escenario teatral exige que se hable, a la escena le encanta el toma y daca del diálogo revelador, algo a lo que la forma cinematográfica parece resistirse de manera intrínseca. El drama quiere «decir»; la película, «mostrar». De ahí, probablemente, que sintamos olor a moho al ver en cine escenas teatrales que se ruedan más o menos intactas. Con frecuencia he pensado que se trataba de un problema de tono, de intensidad: el diálogo teatral se escribe para que la voz humana lo lance sobre el público, mientras que el diálogo cinematográfico se oye como sin querer, de manera accidental.

Enfrentarme con la tarea concreta de adaptar Las brujas de Salem, sin embargo, echó por tierra todos esos principios tan abstractos e interesantes. El atractivo inicial fue que, anuladas las limitaciones del escenario, sería posible salir a las calles de Salem, sitios a los que la obra teatral sólo llega por referencia. Recordé la investigación —realizada casi cincuenta años antes—, con el testimonio de centenares —literalmente— de personas cuyas historias trazaban un tapiz extraordinariamente rico del Estados Unidos del siglo XVII, cuando este país se hallaba todavía en las primeras etapas de su autodefinición. Y, una vez que me puse a pensar en todo ello como película, me rendí a la evidencia de que siempre había visto la historia de Las brujas de Salem como una sucesión de imágenes que tuve que traducir al lenguaje teatral.

Era emocionante poder mostrar a las chicas y a Tituba en el bosque, a altas horas de la noche, intentando —como yo siempre había imaginado— utilizar los poderes del mundo de los muertos para hacer realidad los deseos más secretos de su corazón. Sin duda, todo eran alegres e inocentes locuras juveniles, hasta que una de ellas anunciaba sus deseos de acabar, lisa y llanamente, con la vida de su antigua señora, la mujer de su amado John Proctor.

Se abría la posibilidad de mostrar la extraña belleza de las tierras recién cultivadas a la orilla de un mar alborotado, y el total desorden y caos de las reuniones comunitarias en las que los habitantes de Salem se afanaban condenándose a muerte unos a otros por su amor al maligno. Ahora podía mostrarse la histeria a medida que crecía, en lugar de tener que limitarme a informar acerca de ella.

Mucho antes, ya había llegado yo a la conclusión de que, cuanto menos se hablara en una película, mejor. Pero la obra Las brujas de Salem se funda en palabras y en escenas construidas sobre un lenguaje que tenía algo de tallado sobre piedra y que ahora me asustaba cambiar, aunque por otra parte era evidente que, para evitar que la película padeciera la maldición de convertirse en simple teatro fotografiado, había que olvidarse al máximo de la obra teatral y proceder como si esta nunca hubiera existido. Incluso así, la tarea de encontrar imágenes que realmente transmitieran lo que las palabras habían expresado sobre la escena se me antojaba extraordinariamente difícil. Yo ya lo había llevado hasta el límite de lo que parecía posible cuando la suerte puso en mi camino a Nick Hytner. Al principio, Hytner no quería creer que durante un periodo de tres años o más el guión hubiese sido rechazado por, al menos, una docena de los mejores directores estadounidenses. Entre otras vicisitudes, una productora había adquirido los derechos para televisión, pero conseguí recuperarlos cuando vi que insistían en que la película podía rodarse en veintidós o veintitrés días. (El tiempo definitivo fueron casi dos meses, y aun así el plan de rodaje resultó muy ajustado). Hytner llegó incluso más lejos que yo, rodando en exteriores siempre que era posible, moviendo la cámara con toda la frecuencia necesaria y utilizando los fantásticos paisajes de Hog Island y del mar que la rodea. Y Hytner, por otra parte, poseía una formación teatral previa que le liberaba del miedo a la lengua, especialmente a un lenguaje con resonancias arcaicas, que él vio como un elemento positivo y no como algo que debía evitarse a toda costa.

Arthur Miller

Abigail (Winona Ryder) hace un conjuro para que muera la esposa de John Proctor.

El juez Danforth (Paul Scofield) y el reverendo Parris (Bruce Davison) sujetando a Mary Warren (Karron Graves), aterrada por las visiones demoníacas de Abigail.

Los jueces que forman el tribunal escuchan los testimonios y las acusaciones de brujería.

Los habitantes de Salem, entre ellos Ann Putnam (Francés Conroy), Thomas Putnam (Jeffrey Jones) y su hija Ruth Putnam (Ashley Peldon), presenciando una ejecución.

Las acusadas de brujería languidecen en la cárcel para mujeres.

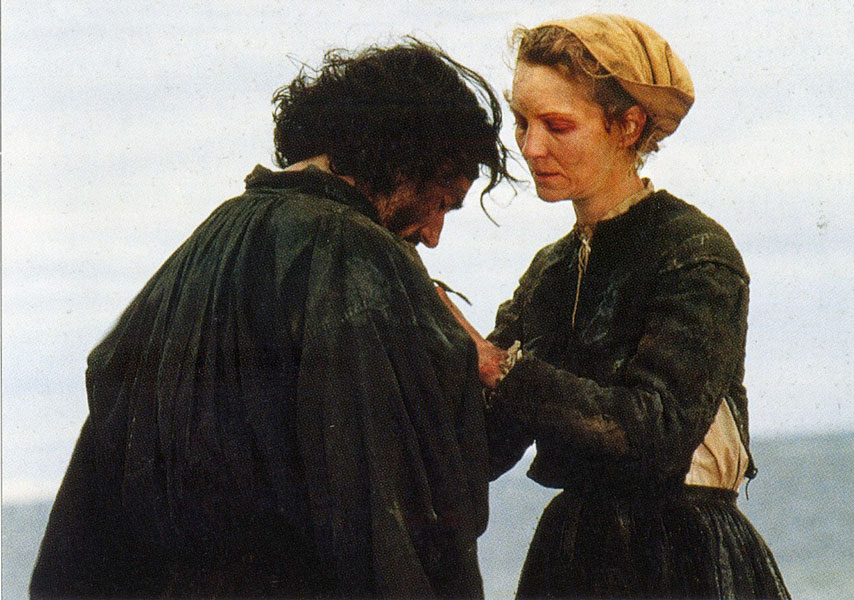

John Proctor (Daniel Day-Lewis) pide perdón a su esposa Elizabeth (Joan Allen).

El juez Danforth da gracias a Dios porque Proctor ha decidido confesar.

John Proctor se niega a firmar la confesión.

Proctor, Rebecca Nurse (Elizabeth Lawrence) y Martha Corey (Mary Pat Gleason), camino de la horca.