6. Vías excéntricas (1925-1980)

6.1. El fin del arte, ca. 1972

Los años sesenta y setenta ofrecieron también un número significativo de películas experimentales. Se trataba de productos concebidos para la exploración de los recursos expresivos, plásticos y rítmicos del medio fílmico desde planteamientos totalmente diferentes a los del cine comercial. En general, seguían el devenir de las corrientes estéticas de su tiempo, incorporándose a los debates teóricos y las fórmulas expresivas que se estaban explorando en otros países como Francia, Inglaterra o Estados Unidos. Y todo ello, a pesar de la dificultad que suponía llevar a cabo este tipo de propuestas, muchas veces fuertemente provocadoras, bajo una dictadura. Esta nueva corriente de arte experimental suponía a su vez la culminación y también la definitiva ruptura con una tradición que había permanecido latente desde los años veinte. A partir de este momento, pretendo trazar un recorrido por las manifestaciones experimentales, vanguardistas, marginales, underground o clandestinas que emergen en un territorio brumoso y fronterizo en el que el cine se confunde con otras artes y asume finalidades totalmente distintas al mero entretenimiento o al negocio industrial. Un territorio que, salvo contadas excepciones, suele ser poco transitado además por los no especialistas. Nuestro trayecto en este capítulo mantiene una contigüidad con los procesos históricos generales que hemos ido viendo hasta este punto para permitirnos seguir una secuencia que remontaremos a los tiempos del apogeo de las vanguardias históricas, fundamentalmente las distintas corrientes y grupos artísticos del período de entreguerras. De todos modos, no hay que dejar de incidir en un hecho. Este recorrido se constituye principalmente a partir de individualidades. En la mayoría de los casos se trata del trabajo de cineastas singulares que emprendieron, casi siempre aisladamente, caminos alternativos a los de la industria y las fórmulas representativas dominantes. En general, les guiaban diferentes objetivos: en ocasiones, un mero interés estético o la inquietud por explorar o descubrir nuevos recursos técnicos. Y por supuesto, la búsqueda de formas expresivas inéditas, a menudo subversivas o excéntricas. Se emplazaban, por lo tanto, en el exterior de la industria, siguiendo un recorrido paralelo que casi nunca se entrecruzaba con ella. Su independencia los alejaba necesariamente del mundo profesional y tampoco estaban particularmente interesados en dirigirse a un espectro amplio del público. A menudo, muchos de estos cineastas ocasionales desarrollaban su práctica artística en otros medios, como la pintura, la escultura, la música, la poesía, e incluso la arquitectura o las manifestaciones más contemporáneas de la performance o la acción.

Hay que tener en cuenta, además, un factor importante para entender el contexto particular de los años sesenta y setenta que condujo a que el cine ocupara un lugar decisivo en el debate estético, artístico e, inevitablemente en esos años, político. Las reflexiones teóricas sobre la naturaleza del dispositivo fílmico en revistas como Screen o el Cahiers du Cinéma de principios de los setenta, concebían el aparato cinematográfico como consumación de las representaciones dominantes en Occidente vinculadas a la ideología burguesa. En cierto modo, el cine era visto como el máximo exponente de fórmulas representativas occidentales que se remontaban al Renacimiento. Trufado además de ingredientes provenientes de la lingüística estructuralista, del psicoanálisis lacaniano y de la lectura social althusseriana, la «gran teoría» de aquellos años fue muy influyente en el marco experimental y tuvo sus repercusiones también en los cineastas españoles. Valga como ejemplo Travelling, de Luis Rivera (1972), donde se expone el deambular de unos personajes que participan en la elaboración de la película. Sin embargo, todo su planteamiento se dirige a revelar los componentes del dispositivo fílmico, del aparato como auténtico eje sobre el que se centran las distintas secuencias. Ciertas distorsiones ópticas y una banda sonora basada en un ruido intermitente y aparentemente aleatorio que crea un contrapunto atmosférico con las imágenes, sirven para definir además el carácter experimental sobre los recursos expresivos (fotos 6.1 y 6.2).

La utilización revolucionaria del cine debía explorar, consecuentemente, formas expresivas que rompieran con ese legado ideológico burgués. Pero, por supuesto, había más factores y componentes en la definición del cine experimental del momento. Uno de los más influyentes era la irrupción del arte performativo, en el que el cuerpo, el gesto y la ocupación de un espacio a través de intervenciones y acciones varias conducía a la reivindicación del arte como un acto literal realizado en un tiempo presente y efímero[448]. En ocasiones, el cine y la fotografía (y poco después el vídeo) servían como registro de una acción que estaba destinada, en principio, a perdurar sólo en la memoria de quienes la contemplaban. Por otro lado, la frontera entre los medios y soportes se disolvía, de modo que el cuerpo de los artistas, la música, la plástica, la acción y los audiovisuales se entrelazaban como recursos intercambiables en lo que se denominaba la intermedialidad. Relacionado con estos planteamientos, alcanzó cierta fortuna un término típico de esos años creado por Gene Youngblood, el de expanded cinema, que en sus palabras, se proyectaba en cada acto de la vida:

El cine expandido no es en absoluto una película: como la vida, es un proceso de llegar a ser, el constante impulso histórico del hombre para manifestar su conciencia fuera de su mente, frente a sus ojos. Uno ya no puede especializarse en una sola disciplina y esperar poder expresar de manera honesta una imagen diáfana de sus relaciones con su ambiente. Esto es especialmente cierto en el caso de la red intermediática del cine y la televisión, que funciona ahora nada menos que como el sistema nervioso del género humano[449].

El carácter central asumido por el cine se debía, por lo tanto, a su naturaleza tecnológica, pero también a su capacidad de llegar al público en cualquier contexto de su vida cotidiana y a su penetración, a través de su concepto extendido (la televisión, las emergentes pantallas), en los más variados espacios: desde la sala de estar de cada hogar a los museos, los bares más o menos clandestinos o los cineclubs universitarios. Finalmente, no debemos dejar de lado un elemento que resultó decisivo en aquellos años: la generalización comercial, durante la década de los sesenta, de los formatos de 16mm y, poco después, los de 8 y súper 8mm (por no hablar del inminente salto decisivo al vídeo y los soportes electrónicos). Para el ámbito de la creación artística, se trataba de medios baratos, de fácil manejo y maleables ante las intervenciones sobre el soporte que pudieran imaginar los artistas, entre ellas pintar directamente sobre la película, taladrarla, o incluso quemarla. Por su naturaleza y accesibilidad, estos formatos ofrecieron posibilidades de manipulación artesanal que escapaban de las restricciones industriales y devolvían el cine a un ámbito de investigación doméstica que no se había conocido probablemente desde sus primeros tiempos.

Centrándonos ya en España, estos procesos que describimos encontraron su mejor plasmación, también en el campo del cine, en uno de los acontecimientos culturales más importantes y extravagantes de los estertores del franquismo. Me refiero a los Encuentros de Pamplona de 1972, que constituyeron la manifestación más importante de arte de vanguardia y experimental celebrada bajo la dictadura y, probablemente, nunca en España. Fue planeada y dirigida por dos artistas: el músico Luis de Pablo y el escultor José Luis Alexanco, que contaron con el apoyo económico de la familia Huarte, una de las más pudientes del país. Juan Huarte se había convertido en uno de los patrocinadores más importantes del arte experimental en los años sesenta en España, apoyando a escultores, pintores y músicos. Incluso financió una productora de cine llamada X-Films. Participaron en ella algunos cineastas jóvenes que llevaron a cabo sus primeros proyectos y también algunos de los artistas plásticos sobre los que ejercían su mecenazgo los Huarte.

El planteamiento del cine en los Encuentros fue bastante representativo de las ideas del momento. Las proyecciones que se planearon durante el evento se extendieron desde el cine de los orígenes hasta el presente de la exposición. En cuanto al cine primitivo, la selección incluía proyecciones de Georges Méliès o Segundo de Chomón. Henri Langlois envió desde la Cinémathèque Française una selección de filmes de las vanguardias históricas, entre otros de Man Ray, Fernand Léger, Dziga Vertov, Oskar Fischinger y, sobre todo, una copia de la película de Dalí y Buñuel Un Chien andalou, que sólo circulaba entonces en España a través de circuitos semiclandestinos de distribución. Su éxito en los Encuentros fue indescriptible, los espectadores clamaban por más proyecciones de la película antes de que los Encuentros finalizaran. Como vemos, establecer una conexión entre el cine de los primeros tiempos y la vanguardia histórica era bastante habitual durante aquellos años. Los organizadores estaban muy influidos por las ideas de Jean Mitry sobre el cine experimental. Una primera versión de su libro Historia del cine experimental publicada en Italia había circulado ya por España. En la selección para los Encuentros, los organizadores habían incorporado dos ideas principales del teórico francés. Primero, que prácticamente cada filme anterior a 1920 podía ser considerado como experimental, pues formaba parte del proceso de exploración de los recursos expresivos del cine. En segundo lugar estaba, por supuesto, la idea del cine puro, que defendía una forma de expresión genuina distinta a las procedentes de la narrativa o del teatro, que se habían convertido en dominantes. El cine puro ofrecía formas visuales y ritmos perceptivos que conectaban directamente con la experimentación que se llevaba a cabo en la música y en la pintura[450]. Todo esto permitió a los pintores y músicos experimentales del momento que se reconocieran como parte de una continuidad con la tradición vanguardista en el cine. Hubo otro libro de cine tan influyente como el de Mitry en la concepción de los Encuentros. Se trata de Praxis del cine de Noël Burch, traducido del francés al español en 1970. Las ideas de Burch abrían un debate estético y político que encajaba perfectamente en el contexto de la exposición. Por un lado, legitimaba implícitamente la conexión entre el cine de los primeros tiempos y el cine experimental como alternativas al modelo dominante de Hollywood. Por otro lado, permitía la inclusión de nuevas estrategias del lenguaje cinematográfico que partían de la música experimental como el concepto de lo aleatorio[451].

En los Encuentros, influidos dominantemente por la figura de John Cage, faltaron muchos artistas audiovisuales, sobre todo catalanes, debido a consignas políticas de la oposición —el PCE se opuso a ellos por verlos como una operación de lavado de cara de la dictadura, Euskadi Ta Askatasuna (ETA) hizo estallar dos bombas durante el evento…—, pero participaron algunos de los artistas audiovisuales españoles más avanzados del momento, como Antoni Muntadas y especialmente Javier Aguirre. El caso de Aguirre resulta particularmente interesante para entender el espíritu que animaba aquellos tiempos. A la vez que hacía sus comedias o sus películas juveniles de éxito dentro del cine comercial —se trata del director de filmes como Los chicos con las chicas (1967), Soltera y madre en la vida (1969) o El astronauta (1970)—, Aguirre se dedicaba en sus ratos libres a construir algunas de las películas más radicales del cine experimental realizado durante esos años en España. Normalmente, mientras se ocupaba de alguno de sus proyectos comerciales, pedía a los productores que le entregaran material que iba a ser desechado. También se aseguraba la complicidad de algún técnico si era necesario. De este modo, durante los fines de semana, en el taller de su casa y ayudado por poetas, músicos y artistas experimentales, hacía sus filmes radicalmente agresivos y abstractos, emparentados con el op-art, los trabajos fílmicos sobre la percepción (como el flicker film), los debates estructuralistas o la obra de cineastas como Pierre Hébert y Peter Kubelka[452]. Influido por la música serial y particularmente interesado en superar las fronteras de la experiencia sensorial, pretendía en sus filmes atacar la percepción del espectador a través de lo que denominaba «agresión objetiva», claramente presente en filmes con títulos tan significativos como Fluctuaciones entrópicas (1971) o Impulsos ópticos en progresión geométrica (realización II) (1970). Aguirre escribía sobre la experiencia extrema que buscaba para el espectador durante el visionado de sus filmes:

Es comparable, según algunos espectadores que así lo manifiestan, a un viaje lisérgico. La agresividad —que no por eso deja de ser estética— es objetiva; diferenciable de la que pueda provocar, subjetivamente, el cine de Buñuel. [En] esta misma línea de violencia visual pura, Impulsos ópticos en progresión geométrica formaliza la entropía del filme anterior [Fluctuaciones entrópicas], racionalizándola y dando como resultado el análisis cuasi científico del tiempo y del espacio como materias mensurables, culminando con unas imágenes subliminales difíciles de ver[453].

Con Buñuel como referente del que era necesario distanciarse, Aguirre apuntaba a esa línea que proviene de la vanguardia histórica con la que pretendía romper definitivamente. Su caso es tan paradójico como revelador, porque se trataba además de un experimentador radical y, a su vez, un aplicado y eficiente cineasta comercial. Esta contradicción encierra, en parte, ese punto de ruptura del arte de vanguardia que suponen los Encuentros de Pamplona o también, por otro lado, un evento celebrado ese mismo verano: la Documenta 5 de Kassel (Alemania). En ambos acontecimientos se revelaba, de manera fehaciente, un estado terminal de las artes a punto de ser engullidas en manos de la industria cultural moderna o por la intermedialidad que se fundía con la propia vida[454]. Como ha expresado Félix de Azúa en relación con su experiencia en Kassel:

Allí se convirtió en opinión pública la agonía de las vanguardias y la adolescencia del vídeo, de la performance, del happening, del conceptual, del minimal […]. Allí se enterró la pintura como madre de todas las representaciones visuales y nació la primera hornada de pantallas de fauces agresivas. Cuando crecieron, muy rápidamente, se les desarrolló una mandíbula electrónica capaz de devorar todos los ojos de la especie humana. […] Con ese desconcierto alcanzó su verdad suprema el Arte en 1972 y pudo ya disolverse en la trivialidad de la vida cotidiana[455].

6.2. La tradición vanguardista y experimental

El trayecto que culminaba, por poner una fecha meramente simbólica, en el verano de 1972 presentaba una continuidad desde la vanguardia histórica. Y a pesar de que no tuvieron la impronta decisiva que adoptaron en países más avanzados cultural y económicamente, los procesos artísticos y estéticos de las primeras tres décadas del siglo XX que solemos reconocer bajo el término genérico de vanguardias tuvieron también su proyección, al menos embrionaria[456], en la cultura española. Como vimos en el segundo capítulo, la figura de Ramón Gómez de la Serna fue esencial en España para establecer la conexión del cine con los fenómenos de la modernidad que se estaban produciendo en Europa. El «arte deshumanizado» al que se refería Ortega se había convertido en uno de los ejes del debate estético desde principios de siglo. Dentro de estas propuestas, el cine debía encontrar una articulación con las otras disciplinas para asumir ese papel de «séptimo arte» que le otorgaban algunos ensayistas como Ricciotto Canudo. De hecho, la Revista de Occidente de Ortega fue una perseverante difusora de la modernidad desde su fundación en 1923, aunque, siguiendo la línea trazada por su director, asumiera con cierta displicencia estos movimientos[457]. Otra revista esencial fue La Gaceta Literaria, que recogía en su interior desde su aparición a principios de 1927 ese interés por las nuevas sensibilidades estéticas del que eran partícipes tanto su director, Ernesto Giménez Caballero, como sus secretarios de redacción Guillermo de Torre (en una primera etapa) y su sucesor César M. Arconada, ambos relacionados con la creación literaria vanguardista. El debate sobre el papel del cine en el arte moderno ocupó una considerable producción ensayística en libros y revistas[458]. De hecho, su mera presencia como espectáculo de masas que se cruzaba con la técnica animó el desarrollo de otras manifestaciones culturales. Por decirlo con palabras de C. B. Morris, «sin la inspiración ofrecida por el cine, la literatura española de los años veinte y treinta habría sido más pobre, y ningún estudio de ella puede permitirse dejar de lado el hecho esencial de que la experiencia de ver películas hizo que los escritores tomaran sus plumas y escribieran»[459]. Quizás en buena medida, el cine hizo que los pintores o los escultores tomaran sus utensilios de trabajo de una determinada manera. La idea moderna de la obra fragmentada, la asunción del collage y del montaje en otras disciplinas, la incorporación de puntos de vista inéditos, la irrupción de una concepción dislocada del espacio y de la construcción temporal, penetró en todos los ámbitos del arte y la literatura. En España encontraría su articulación más decisiva en la pintura. Pablo Picasso, Juan Gris o Salvador Dalí ocupan un lugar preeminente en el panorama de la renovación artística internacional. En el resto de disciplinas, incluida la música y, en parte, la literatura, no encontraremos españoles con una repercusión semejante. Tampoco en el cine, salvo una excepción. Pero esa excepción es, de nuevo, de un calado decisivo en la evolución de la cinematografía. Se trata, obviamente, de Un Chien andalou (1929), la película emblemática del surrealismo cinematográfico, realizada por Luis Buñuel y Salvador Dalí en Francia.

Antes de llegar a Un Chien andalou no debemos dejar de considerar el ambiente que forjó la formación intelectual y artística de sus autores. Gran parte de las figuras más importantes del arte y la vida intelectual del momento se establecieron en Madrid y acabaron compartiendo tertulias, mentores y, en cierto modo, una atmósfera política conflictiva relacionada con la trasnochada dictadura de Primo de Rivera instaurada en 1923. Algunos de ellos, como Buñuel, Federico García Lorca y un poco más tarde Dalí, eran jóvenes universitarios que se alojaban desde finales de los años diez en la Residencia de Estudiantes de la capital. En ese centro de la ciencia y la cultura modernas (por citar sólo algunos, entre sus visitantes y conferenciantes de los años veinte encontramos a Albert Einstein, Igor Stravinsky, Walter Gropius, Filippo Tommaso Marinetti o Le Corbusier) forjaron una intensa amistad que acabó generando también posteriores desencuentros e incluso amargos enfrentamientos[460]. En cualquier caso, la vida cultural madrileña permitió un tráfico de ideas que, además de las revistas, encontraba una notable plasmación en exposiciones, espectáculos escénicos y tertulias literarias. En Madrid se afincaron durante algún tiempo influyentes figuras como Vicente Huidobro o Robert y Sonia Delaunay. También un significativo grupo de pintores centroeuropeos (sobre todo polacos) que importaban los trazos del arte nuevo, así como el influyente artista Daniel Vázquez Díaz, retornado de París y empapado de un cubismo amable que encantó a las élites del país y a los primeros coleccionistas serios. En Madrid acabó por cuajar, también, un efímero pero intenso grupo vanguardista, el ultraísta, que exaltaba el cine en sus revistas y obras literarias y artísticas[461]. El cine de vanguardia era conocido principalmente a través de las proyecciones del Cineclub Español. Del impulso de su responsable, Giménez Caballero, surgieron dos películas vagamente relacionadas con la vanguardia y dirigidas por él: el Noticiario del Cineclub (1930) —una serie de retratos de personajes vinculados a éste con alguna referencia paródica a la vanguardia, como el faro de un automóvil conducido a toda velocidad reflejando el paisaje castellano o el homenaje a Dalí y Buñuel de un perro devorando en un estercolero el supuesto feto de una niña— y sobre todo Esencia de verbena (1930), un «poema documental de Madrid en doce imágenes» que da rienda suelta a la exploración formalista de los componentes visuales del plano y también del montaje. Significativamente, en el filme aparece Ramón Gómez de la Serna en algunas situaciones más o menos cómicas. También se invoca la participación, a través de su obra plástica, de Picasso, Goya o Maruja Mallo. Pero lo esencial es su estructura puramente poética y antinarrativa, la combinación de imágenes abigarradas y simbólicas, el dinamismo en el interior del encuadre, los emplazamientos de la cámara sorprendentes o la elaboración de chocantes metáforas visuales. También podemos encontrar la celebración de la multitud urbana disfrutando de su ocio en la feria, casi en la línea de los filmes de montaje centrados en la ciudad que estaban de moda a finales de los años veinte, aunque con un alcance mucho menos ambicioso (fotos 6.3 a 6.5). Este espíritu anima también unos fragmentos del filme de Nemesio Sobrevila El sexto sentido (1929). No se trata en realidad de un filme de vanguardia (Sobrevila, irónico y en cierto modo escéptico ya ante los movimientos modernos, lo denominaba «de retaguardia»), pero incluye una escena en la que Madrid aparece reflejada, a través de la fragmentación, el encadenamiento dinámico de planos y la intervención ocasional del montaje constructivo, como una metrópoli futurista. Sin embargo, como señala Román Gubern, puede tomarse también como una «sátira de las vanguardias cinematográficas […] y de las teorías basadas en el fetichismo maquinista-milagrista de la cámara»[462].

Más o menos relacionados con ellos se mantenían los artistas de Barcelona, con una sólida tradición asentada en la fluidez del contacto con París. Las influyentes Galerías Dalmau, por ejemplo, ofrecieron una exposición de arte cubista en una fecha tan temprana como 1912. Arrastrados por distintos avatares de la Primera Guerra Mundial, también había llegado un notable grupo de artistas extranjeros que tuvieron una importancia decisiva en el impulso de las estéticas vanguardistas. Entre ellos se encontraban nombres particularmente representativos, como los futuristas Marinetti y Valentine de Saint-Pont, el artista ruso Serge Charchoune, Arthur Cravan y sobre todo Francis Picabia, quien, impulsado por el propio Dalmau, publicó desde enero de 1917 en francés la revista 391, que seguía la senda de la revista 291 realizada por Alfred Stieglitz en Nueva York[463]. Otros artistas, como los pintores uruguayos Rafael Barradas o Joaquín Torres García, vinculados a poetas vanguardistas como Joan Salvat-Papasseit, Josep Vicenç Foix o Josep Maria Junoy, desarrollaron en Barcelona una intensa actividad, plasmada en publicaciones muy avanzadas y a menudo batalladoras, en las que el cine era un referente constante. La revista Mirador y su respectivo cineclub se encargaban también de difundir las ideas modernas del cine, así como las películas fundamentales del «arte nuevo»[464]. En cualquier caso, aunque la crítica y el debate estético estuvieron en agitada ebullición en el amplio panorama de revistas catalanas, no hubo una producción cinematográfica de vanguardia relevante en Barcelona durante estos años.

El año de producción de Un Chien andalou, 1929, fue un momento en el que convergieron una serie de factores que cristalizaron en la película y nos ayudan a entender el impacto de su recepción. Por un lado, las diferentes manifestaciones de la vanguardia comenzaban a mostrar una cierta saturación de las fórmulas del maquinismo, el montaje constructivo, la fotogenia ensoñadora o el simbolismo críptico que dominaba en el panorama de la renovación formal y que había alcanzado su máximo apogeo en los cinco años previos a la película de Buñuel y Dalí. En esos momentos, además, el grupo surrealista comenzaba a afrontar fracturas y enfrentamientos internos debidos, sobre todo, a la influencia cada vez mayor de los debates ideológicos que estaban penetrando en el ámbito de la cultura y el arte. A finales de los años veinte, con el rumbo trazado por el estalinismo en la Komintern, la cultura fue constituyéndose cada vez más como un espacio decisivo de enfrentamiento de las ideologías totalitarias que recorrían Europa[465]. Finalmente, el propio negocio cinematográfico estaba en plena transformación por la incorporación del sonoro y los cambios tecnológicos que habían conducido al desarrollo de nuevas fórmulas expresivas y a una sensación general de transformación. En este contexto, Un Chien andalou intervenía de manera desconcertantemente agresiva, asumiendo el lenguaje poético de la vanguardia, pero ubicándolo en una estructura narrativa que, sin embargo, desmontaba de manera sistemática las convenciones y las fórmulas del cine dominante. Narraba aparentemente una historia de atracción y deseo de una pareja que debía superar pruebas y represiones para llegar a un hipotético final que cerraba el trayecto de una manera indudablemente irónica. Sin embargo, los carteles que aparecían para orientar al espectador en esa historia rompían toda lógica temporal, mientras que el montaje y la puesta en escena desarticulaban la continuidad del espacio y el tiempo con soluciones desconcertantes.

Los temas y motivos del filme tienen que ver con la imaginería y algunos elementos característicos de los años de amistad de sus autores y, por lo tanto, pueden ser leídos en clave biográfica. Hay un lenguaje privado, de humor cómplice, de referencias al mundo de la Residencia de Estudiantes, y al estado de sus relaciones con antiguos camaradas, como Pepín Bello o Federico García Lorca, que ha ocupado a muchos comentaristas del filme[466]. También los motivos visuales utilizados se dirigen hacia temas, figuras y obsesiones que habían estado emergiendo tanto en los poemas o los esbozos literarios de Buñuel como en la pintura y la obra gráfica de Dalí. Alusiones perversas a la pintura de Johannes Vermeer (foto 6.6), Andrea Mantegna o Jean-François Millet; asociaciones paródicas construidas por el montaje (un timbre que suena y una coctelera agitada); una panoplia de insectos, animales y objetos variopintos (fotos 6.7 y 6.8) que acaban asumiendo un valor metafórico; o un personaje masculino sometido a constantes procesos de muerte y resurrección… todo ello se entremezcla para construir una amalgama de imágenes tan poderosas como inquietantes. Indudablemente, invocan en primer lugar un nuevo tipo de mirada. Ese impactante ojo seccionado con el que arranca el filme revela la ruptura, o al menos la relectura, con las formas representativas tradicionales pretendida por los autores[467]. Las referencias al impulsivo deseo sexual juvenil, lastrado por las represiones de una cultura putrefacta —término utilizado habitualmente por Dalí, expresado visualmente en los célebres burros podridos sobre los pianos de cola que arrastra el protagonista cuando quiere llegar hasta la mujer— y también a la culminación en un erotismo fosilizado en la vida de pareja —representado por los personajes semienterrados de la escena final en la playa, inspirados en El ángelus de Millet (foto 6.9)—, nos revelan, entre otras cosas, las asociaciones inconscientes derivadas de la fascinación por la obra de Sigmund Freud y que tanto impacto tuvieron en el desarrollo del surrealismo[468]. Pero esa nueva actitud se asienta a su vez en un poder creador de la mirada, capaz de revelar una realidad desconocida en los objetos más inesperados, algo que Dalí había encontrado también en la fotografía[469]. El personaje femenino de la película, por ejemplo, lo revela en varias ocasiones cuando fija su mirada en los objetos, los insectos o en el propio personaje masculino (fotos 6.10 y 6.11). Ese poder creativo, que surge de la contemplación insistente y renovada de las cosas, había sido expuesto por el pintor catalán en algunos ensayos previos y seguiría manteniéndose, con ciertas matizaciones, a lo largo de sus trabajos posteriores. De este modo, en el celebrado artículo «Sant Sebastià» de 1927, que contiene algunas de las claves más importantes de la poética daliniana, describe el poder creativo de la mirada del artista, comparándola con la posición de un astrónomo escrutando la realidad a través de una lente:

Acerqué mi ojo a la lente, producto de una lenta destilación lenta e intuitiva al mismo tiempo. Cada gota de agua, un número. Cada gota de sangre, una geometría. Me puse a mirar. En primer lugar, sentí la caricia de mis párpados en la sabia superficie. Después, vi una sucesión de claros espectáculos, percibidos con una ordenación tan necesaria de medidas y proporciones, que cada detalle se me ofrecía como un sencillo y eurítmico organismo arquitectónico[470].

Un Chien andalou se hizo, en principio, al margen de los surrealistas franceses, pero inmediatamente fue adoptada por ellos como un emblema del movimiento en un proceso de crisis y enfrentamientos internos[471]. El último número de La Révolution Surréaliste, la revista del grupo controlado por André Breton, incluyó el famoso guion «autorizado» por Buñuel en el que declaraba además su «completa adhesión al pensamiento y a la actividad surrealistas»[472]. Ese mismo número recogía el «Segundo manifiesto» del movimiento que definiría el trayecto del grupo durante los próximos años dentro del marxismo revolucionario. De hecho, la nueva publicación del grupo aparecida unos meses más tarde asumía la significativa cabecera de Le surréalisme au service de la révolution. Y en su primer número daba cuenta de la aparición del segundo filme de Buñuel: La edad de oro (L’Âge d’or, 1930) incluyendo algunas fotos del rodaje. Como experiencia vanguardista, L’Âge d’or ofrecía unas condiciones de partida inéditas, sobre todo porque contaba con el generoso mecenazgo de los vizcondes de Noailles, quienes querían que el filme contara incluso con la reciente tecnología sonora. En palabras de Román Gubern: «L’Âge d’or sería el primer y último filme “profesional” que describe el programa surrealista desde su interior y está diseñado para ser proyectado más allá del huerto vanguardista y hacia el ámbito de la cultura de masas»[473]. La colaboración de Dalí y Buñuel en el filme fue problemática por razones personales, fundamentalmente debidas al enfrentamiento del pintor con su padre y por la irrupción de la que sería su compañera durante el resto de su vida, Gala. Cada uno de los protagonistas da una versión distinta de los hechos y de su grado de participación en esta obra. Pero a la luz de los documentos organizados por Agustín Sánchez Vidal[474] podemos deducir que la relación que mantuvieron durante la gestación del filme todavía permitió articular en el découpage definitivo la creatividad combinada de los dos autores. Ciertas imágenes y obsesiones semejantes a las elaboradas conjuntamente en Un Chien andalou permanecen perfectamente reconocibles (fotos 6.12 y 6.13). También aparecen nuevos referentes visuales de Dalí vinculados a su pintura (fotos 6.14 y 6.15), o específicamente cinematográficos, como cuando el filme asume un tono de «noticiario»[475] (por ejemplo, en la presentación de Roma o en el fragmento documental de los escorpiones). Por otro lado, la fingida y desarticulada estructura narrativa, así como la violencia surrealista de determinados temas, condensan muchos motivos que desarrollará Buñuel en su cinematografía posterior. En cualquier caso, el filme supuso la ruptura de las colaboraciones artísticas entre Buñuel y Dalí y, consecuentemente, el punto final de la obra cinematográfica con protagonismo español más relevante en el panorama de las vanguardias históricas.

Sólo cabe mencionar un proyecto irrealizado que hubiera culminado una trilogía sobre ese mundo de herméticas referencias privadas entre los tres amigos. Durante su estancia en Nueva York, Federico García Lorca, distanciado ya de sus antiguos camaradas de la Residencia, tuvo noticias de Un Chien andalou y esbozó su respuesta en un proyecto de guion que se debe leer como parte de este diálogo íntimo. Se trata de Viaje a la luna, redactado probablemente entre finales de 1929 y principios de 1930[476]. En este proyecto, la imaginería surrealista y las referencias biográficas, así como las implícitas diferencias estéticas, se hacían patentes para siempre a pesar de la inquietante semejanza de muchas de sus imágenes.

6.3. Brotes en el erial

Como vimos en el capítulo tres, el cine de la Guerra Civil española condujo a la utilización de los recursos de la vanguardia constructiva (sobre todo el montaje de inspiración soviética) o de la escenografía y la puesta en escena de las multitudes de las liturgias políticas totalitarias para la construcción del cine de propaganda. La experimentación centrada en las formas y en los recursos expresivos derivó, por lo tanto, hacia el objetivo específico del mensaje político. Tras la victoria del bando nacional, el imaginario construido por la dictadura fue dirigiendo sus referentes hacia formas historicistas y conservadoras más adecuadas al nuevo sistema político que iba definiéndose entre los heterogéneos grupos que conformaban el franquismo. A pesar de que algunos sectores de Falange —importantes en el primer propagandismo del Régimen (expresado en publicaciones como la revista Vértice)— mostraron una cierta sensibilidad a los lenguajes de la modernidad, en la línea en que lo había hecho, por ejemplo, el fascismo italiano, su influencia fue decayendo muy pronto en relación con los sectores más tradicionalistas. De este modo, el franquismo encontraba un acomodo iconográfico en estéticas de corte premoderno (incluso medievalizantes o renacentistas, casi siempre con una fuerte carga de imaginería religiosa) y, sobre todo, en modelos de aire clasicista que miraban más hacia las académicas formas del pasado que a las ensoñaciones de un futuro cargado de incertidumbre.

La huella de la experimentación también se hizo notar, de manera más o menos indirecta, en el cine comercial de algunos realizadores como Edgar Neville o Carlos Serrano de Osma, como ya vimos en su momento, desde mediados de los años cuarenta. Pero, además, comenzaron a aparecer nuevos foros y ejemplos vinculados a la tradición vanguardista, aunque fueran dirigidos a círculos minoritarios. Uno de los más destacados fue la revista Cine Experimental, fundada en 1944 con la finalidad de dar entrada a la reflexión sobre la estética, la técnica y la información cinematográfica con una mayor profundidad que en las revistas convencionales. A esta publicación estuvieron vinculados autores como Antonio Espina o el propio Serrano de Osma, que fue su director en su última etapa[477]. En cualquier caso, a pesar de lo que pueda sugerir su cabecera, no era una revista centrada en la experimentación o la vanguardia. En sus páginas tenían cabida artículos generales de estética cinematográfica, opiniones ante el cine comercial del momento e incluso textos sobre problemas puramente técnicos del color, la película virgen o el derecho cinematográfico[478]. De hecho, parte de sus fundadores eran ingenieros y, posteriormente, algunos de ellos también estarían vinculados a la aparición de la primera escuela oficial de cine en España: el IIEC, creado en 1947. De todos modos, en Cine Experimental se publicaron artículos que invocaban la influencia en la historia del cine de Marinetti y el futurismo, el expresionismo alemán o el cine puro.

En todo este período destaca, de nuevo, una figura singular que plantea el trabajo más fascinante del experimentalismo cinematográfico español durante los años del franquismo y el inicio de la democracia. Se trata de José Val del Omar. El cineasta granadino había desarrollado una labor previa como documentalista dentro de las Misiones Pedagógicas puestas en marcha durante la República. Ocupó distintas funciones en la sección cinematográfica y fotográfica, siendo también uno de los responsables de su museo ambulante[479]. Algo de ese componente un tanto mesiánico[480] de las Misiones Pedagógicas puede detectarse también en las películas experimentales de Val del Omar, fundamentalmente en lo que se considera su máxima expresión, el Tríptico elemental de España: Aguaespejo granadino (1952-1955), Fuego en Castilla (1958-1960) y Acariño galaico (1961-1982). Estos filmes persiguen la construcción de una imagen mística, esencial, de España a través de la mostración de sus espacios (el paisaje y la arquitectura) y un tratamiento visual específico de los elementos básicos que lo configuran: la tierra, el cielo, el fuego, el agua, el viento, el barro, la piedra esculpida, la madera tallada, lo mineral, lo etéreo. Este tratamiento intenta aproximar a quien contempla sus películas a una experiencia sensorial, en parte sinestésica. El complejo pensamiento de Val del Omar está plagado de referencias a poetas religiosos como san Juan de la Cruz o Unamuno, y también a ideas filosóficas y teológicas. Por otro lado, sus películas retornan habitualmente a la imaginería cristiana tradicional. La experimentación que orienta su trabajo en el cine se plasma, de hecho, en un peculiar concepto místico de la técnica[481], que intenta elaborar una dimensión trascendente que se salga de toda convención materialista de la imagen y del sonido. Ese proyecto de trascendencia (entre distintas calificaciones, utilizará la de meca-mística)[482] y de experiencia sinestésica le llevan a aludir a lo táctil, al relieve, a las texturas de la imagen o a los efectos sonoros de tipo espacial. Mecanismos y técnicas, como la diafonía, el cromatacto, el desbordamiento apanorámico, el adiscopio, o formatos de película, como el bi-standard y el intermediate 16-35, configuran parte de sus patentes y extraordinarias experimentaciones formales[483]. En Fuego en Castilla, los títulos de arranque del filme nos ofrecen ya pistas sobre el tono de la experiencia que el cineasta quiere construir para el espectador: la exploración de una dimensión sensorial (la tactilvisión) y la elaboración de un específico estado anímico (entre el espanto y el sonambulismo), recurriendo fundamentalmente a imágenes de la celebración de la Semana Santa y las figuras del Museo Nacional de Escultura Religiosa de Valladolid (fotos 6.16 a 6.18). Estas esculturas, como ocasionalmente los paisajes o los espacios arquitectónicos, se ven sometidas a todo tipo de manipulaciones lumínicas (fotos 6.19 y 6.20) o de efectos de relieve por el uso de objetivos anamórficos (foto 6.21), entre múltiples opciones. Al mismo tiempo, la banda sonora incide en los ritmos obsesivos de una percusión constante que remite a esa visión de nuevo esencial, podríamos decir telúrica, de España.

Val del Omar resulta inclasificable en muchos sentidos. A pesar del carácter hermético de su obra, no fue totalmente incomprendido e incluso alcanzó una pequeña notoriedad internacional. Fuego en Castilla consiguió un premio en el Festival de Cannes de 1961 por su fotografía táctil. En realidad, fue el primer cineasta experimental español que conseguía tener una cierta relevancia desde los tiempos de Un Chien andalou[484]. La naturaleza de su obra y la dimensión mística de su pensamiento hacen difícil conectarlo con otras tendencias de la experimentación cinematográfica, aunque en el curso del tiempo llegara a incorporar a su trabajo los formatos electrónicos, el vídeo e incluso el láser, haciendo converger su idea de cine con la intermedialidad. Su entrada con todos los honores en el Museo Reina Sofía de Madrid con una gran exposición celebrada en 2010 corrobora este proceso.

A diferencia de Val del Omar, otros cineastas de los años cincuenta a los setenta sí que podrían relacionarse con las tendencias artísticas y cinematográficas coetáneas. De este modo, las propuestas de los más variados movimientos del arte, desde las distintas formas de la abstracción y del informalismo en pintura, hasta las propuestas performativas, así como las experiencias musicales electroacústicas, tuvieron su reflejo en España. Dentro del campo del cine, la conexión con cineastas como Norman McLaren o Harry Smith se hace patente en las películas del fotógrafo catalán Joaquim Puigvert. En Exp. 2 (1959), líneas y formas de diferentes colores y texturas se van mezclando al ritmo de una banda sonora de jazz, creando una dinámica de rayas en constante metamorfosis que en ocasiones apuntan a formas reconocibles o geométricas y en otras parecen querer sugestionar al espectador en un ritmo definido (fotos 6.22 y 6.23). La huella de la abstracción se encuentra también en la obra de Ton Sirera Pintura (1962-1963), en la que una secuencia de manchas de pintura superpuestas acaba ofreciendo sorprendentes combinaciones cromáticas. También bajo la influencia de McLaren, y usando la pintura como fuente de contrastes rítmicos y cromáticos de naturaleza abstracta, José Antonio Sistiaga pintó directamente sobre el soporte de la película en Ere erera baleibu icik subua aruaren (1968-1970). Por otro lado, a través del calco de formas desprendidas de una vieja película de Tarzán reapropiadas y combinadas con mesmerizantes efectos sonoros, Rafael Ruiz Balerdi ofrecía otro planteamiento de experimentación plástica en el Homenaje a Tarzán (1971). Como se puede observar, se trataba a menudo de pintores o músicos que llevaban al cine algunos de los problemas estéticos que desarrollaban también en otros medios artísticos. La culminación de esta línea estructural que parte de la abstracción y se relaciona con las condiciones de percepción es la obra de Javier Aguirre, que también muestra correspondencias asumidas, tal como vimos al principio del capítulo, de las experimentaciones llevadas a cabo por Peter Kubelka o Pierre Hébert.

En paralelo a esta tradición experimental vinculada al forzamiento del medio y al soporte en referencias plásticas, encontramos otra línea que sigue lo que podríamos denominar la tradición surrealista-dadaístaduchampiana renovada por los movimientos de vanguardia inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial (letrismo, objetualismo, de nuevo el arte performativo) y guiada a menudo por un carácter filosófico o también político. Esta línea tuvo su punto de partida en el grupo Dau al Set, que inició su andadura en 1948. Atravesado también por un cierto existencialismo que encerraba una contestación larvada a la dictadura, Dau al Set hundía sus raíces en la vanguardia española de preguerra a través de la influyente figura de J. V. Foix[485]. En relación con el cine, la figura más destacada del grupo fue el poeta visual Joan Brossa, que colaboró con el cineasta Pere Portabella en una serie de cuatro películas entre 1967 y 1972. El imaginario de estos filmes se basa a menudo en referencias y temas que Brossa exploraba incansablemente en sus publicaciones. Este imaginario se desperdigaba por el recorrido de historias incoherentes, de carácter surrealista, basadas en conexiones inmotivadas o inexplicadas de sus componentes. La ironía aparece de manera frecuente, a veces con alusiones directas a la sociedad de consumo. En No contéis con los dedos (No compteu amb els dits, 1967), irrumpen inesperadas parodias de la publicidad y un colorido mundo de bellas modelos que contrasta con el tono angustioso (aunque difícilmente comprensible) de la historia (fotos 6.24 y 6.25). Por otro lado, en Vampir-Cuadecuc (1970), Portabella se introdujo en el rodaje de la película El conde Drácula de Jesús Franco (1969) para ofrecer una reflexión estilizada sobre la construcción del cine y la elaboración de un mito fantástico. Más que lo que hoy conocemos como un making of, se trata de metacine, de un ensayo sobre las condiciones de la creación fílmica. De este modo, partiendo de materiales convencionales provenientes de un rodaje industrial, Portabella construía una propuesta poética asentada sobre la elaboración del efecto fantástico en el cine y su permanencia (fotos 6.26 y 6.27).

Dentro del círculo de Portabella y Brossa se sitúa también la obra cinematográfica del músico Carles Santos. Sus filmes se proyectaban hacia el terreno conceptual y el juego minimalista, habitualmente utilizando ideas simples que cuestionaban irónicamente las bases de los códigos audiovisuales. En L’espectador (1967) observamos una sombra humana proyectada sobre una pared blanca que toma asiento, como si fuera un espectador que acaba de irrumpir en la sala donde se proyecta la propia película (foto 6.28). La llum (1967) nos conduce desde la pantalla en negro a la aparición repentina de un interruptor de luz, justo después de ser encendido.

6.4. El umbral del desencanto

Inevitablemente, el experimentalismo de los años finales de la dictadura estuvo impregnado de las luchas políticas y de las tendencias ideológicas que atravesaban el país. Por supuesto, la oposición a un renqueante Régimen que llevaba casi cuarenta años vigente era el primer referente para el posicionamiento político de la mayoría de artistas y cineastas, pero el contexto de los acontecimientos de 1968 en París, Praga o Estados Unidos, así como la Guerra de Vietnam, fueron igualmente influyentes en la configuración del panorama ideológico del momento. De manera un tanto confusa, a menudo contradictoria, el cine puramente experimental se mezclaba con el cine militante y más políticamente comprometido que se hacía en el país. En parte, esto se debía a que ambos compartían los mismos canales (casi siempre clandestinos o al menos minoritarios) de distribución y exhibición. La militancia de la mayoría de los cineastas y artistas también tenía que ver con ello. En aquellos tiempos, todo se interpretaba políticamente, desde el arte hasta la vida cotidiana, y este tipo de experiencia producía a menudo posiciones dogmáticas. A los Encuentros de Pamplona, por ejemplo, no quisieron asistir algunos cineastas experimentales como Portabella al estar en contra del festival varios sectores de la oposición, fundamentalmente el más influyente de todos, el PCE. El partido veía con desconfianza una muestra de arte experimental sufragada por una rica familia comprometida con el franquismo, pero, sobre todo, veía con displicencia un tipo de arte dirigido a minorías cultivadas, ineficaz políticamente y que sólo podía interesar a ciertas élites.

La relación básica entre experimentación y activismo partía de la negación de los «modos de representación dominantes», por decirlo con los términos de la influyente terminología de Noël Burch de aquellos años. Pasaba, consecuentemente, por una idea de ruptura que se llevaba al terreno de los códigos, de los signos, del lenguaje. Esta confluencia de la práctica con el medio, las formas y la actividad política encontró un recorrido decisivo durante los últimos años del franquismo. La película que culmina el proyecto del anticine de Javier Aguirre según su propio autor es Che Che Che (1970). En ella, aplica los aspectos más extremos de su experimentación con la percepción, la agresividad objetiva y la elaboración formal conceptual que describí al inicio del capítulo. Pero al mismo tiempo, utiliza imágenes (básicamente fotos) del Che Guevara, la Guerra de Vietnam o el Holocausto y el terror nazi. La película, según Aguirre, «plantea el tema de la revolución en la forma como meta fundamental del artista, lo cual no es obstáculo —sino todo lo contrario— para que el artista se sienta identificado completamente con un contenido político concreto que toma como base para su construcción estética»[486]. Esa actitud revolucionaria y profundamente intelectualizada, en la que las lecturas de Marx se amalgamaban con las reflexiones estructuralistas sobre el lenguaje, las posiciones críticas ante los media o la sociedad del espectáculo se reflejan en muchas películas experimentales de finales de los años sesenta y principios de los setenta. Uno de los casos más emblemáticos es el del cineasta, prematuramente fallecido, Antonio Maenza, cuyo filme El lobby contra el cordero (1968) es uno de los mejores ejemplos de estas propuestas.

El nuevo marco político que se fue consolidando en España tras la muerte de Franco supuso también una transformación progresiva y muy acentuada de las costumbres y las mentalidades. El nuevo ambiente de libertad se combinaba con conflictos políticos, liberación de costumbres y desmoronamiento de un sistema social que había penetrado hasta lo más íntimo de la vida cotidiana de una población casi inmóvil (exceptuando heroicas salvedades) durante cuatro décadas. Algunas películas experimentales reflejaron de manera tangencial, pero sintomática, esta nueva situación. Photomatons, de Eugeni Bonet (realizada en 1976, el año posterior al de la muerte de Franco) pone a prueba la capacidad perceptiva de la mirada del espectador al enfrentarle a una sucesión extremadamente rápida de retratos de fotomatón de individuos anónimos (foto 6.29). De vez en cuando, se intercala alguna imagen publicitaria, de calles o de personajes desconocidos, pero resultan apenas perceptibles. Sin embargo, entre la cascada de imágenes resulta perfectamente visible en varias ocasiones una pintada con la fecha de la muerte de Franco, que irrumpe como una baliza en un océano de rostros (foto 6.30), dando una cierta orientación al sentido final de esta percusiva sucesión de estímulos visuales. Como la mayoría de la experimentación cinematográfica de esos años, el filme fue realizado en un formato doméstico. Un elemento importante en el desarrollo del cine experimental en España fue la generalización de los formatos baratos, como el súper 8 con sonido sincronizado que comercializó Kodak a partir de 1974[487]. Por supuesto, también fue importante la generalización del uso del vídeo y los magnetoscopios, ya a partir de la década de los ochenta.

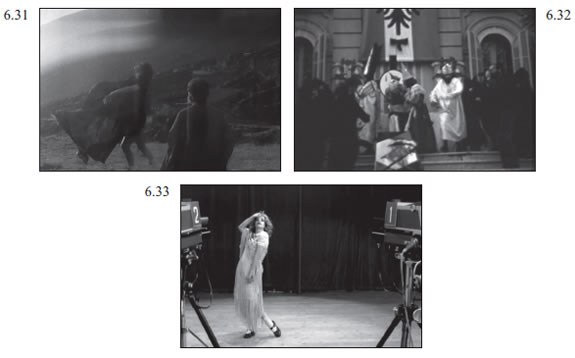

La identificación que, bajo el término revolucionario, relacionaba experimentación con activismo político, comenzó a diluirse tras la muerte del dictador. Casi inmediatamente empezó a hacerse evidente una actitud diferente entre los nuevos cineastas del circuito independiente y sobre todo del marginal. Sus películas carecían de complejos ante los dogmatismos políticos o el purismo experimental que había imperado hasta entonces. Muchas de estas películas ofrecían una aproximación lúdica y centrada en sus propias experiencias vitales, más que en el compromiso social o en el carácter trascendente del arte. Ya no pensaban en la exploración meticulosa del medio cinematográfico. Tampoco en la denuncia de una realidad opresiva. En definitiva, no pensaban que el cine podría ayudar a transformar el mundo, pero sí a llenar sus vidas. De este modo, su actitud fue más descreída, más escéptica, incluso podríamos decir que anarquizante y algo alejada de los grandes relatos transformadores que habían estado vigentes hasta entrados los años setenta, aunque tampoco estuvieran totalmente desapegados de ellos. En general, su posición ante los «modos de representación dominantes» tampoco fue necesariamente la del rechazo, sino la de la reapropiación para la parodia, el exceso y el pastiche, forzándolos hasta descoyuntarlos en fórmulas caricaturescas. Además, se trataba de filmes que asumían sin complejos los referentes de esa industria cultural y mediática que los puristas de la década anterior hubieran visto como inaceptable: la cultura del rock, del cómic, los fanzines, las revistas del corazón, la celebración del cine de entretenimiento como objeto de culto fetichista…, todos estos elementos penetraban en los filmes de manera natural y se podían mezclar sin complejos incluso con historias bíblicas, tal como hizo Pedro Almodóvar en uno de sus primeros cortos en súper 8: Salomé (1978). Mezclando la historia del sacrificio de Isaac con la de Salomé, el efecto paródico llega a su punto culminante en la danza que ha de decidir el sacrificio del hijo de Abraham. A los ritmos de un pasodoble, Salomé (Isabel Mestres) realiza un baile patoso y cómico (foto 6.31) que, sin embargo, hace explotar el deseo de Abraham. En resumen, entre el cine basado en la reflexión sobre la forma y el medio (cine experimental) o en el compromiso político (cine militante) fue surgiendo un nuevo tipo de películas, desacomplejadas, hechas con recursos caseros y escépticas que debían ser recogidas bajo términos más laxos, como los de cine marginal, underground (aunque no deberíamos confundirlo con el sentido que se da a esta expresión en Estados Unidos, por ejemplo) o independiente. Términos que atienden más al marco de su recepción que a los objetivos de su realización.

Un caso representativo de esta tendencia también lo constituye la película Hic digitur dei (Antoni Martí, 1977) en la que la muerte del dictador es recreada de forma carnavalesca e irreverente en una especie de happening (foto 6.32), al tiempo que se hace mofa de los símbolos del Régimen y de la moralidad católica. Quizás el cineasta más relevante del underground en el ámbito catalán sea Antoni Padrós. Su película Shirley Temple Story (1976), de unas cuatro horas de duración, representa la consumación de estos procesos, llevados hasta un extremo casi terminal. Desmedida, exuberante y rodada con negativo de sonido por ser más barato, la película fue definida por su autor como un «musical terrorista» y recurría a caricaturas provenientes del cine de Hollywood para dar una visión sarcástica de los iconos de la dictadura, pero también de los mantras dogmáticos de la oposición política. La propuesta de un enloquecido musical, protagonizado por una perversa Shirley Temple acompañada por un grupo de extravagantes personajes, permite combinar la caricatura con una visión camp y fetichista del pasado (foto 6.33). Este tipo de aproximación a los mitos personales del cineasta (Padrós se confesaba influido por la revolución llevada desde la vida cotidiana, siguiendo al situacionista Raoul Vaneigem)[488] se oponía radicalmente a las operaciones de lectura reflexiva sobre el pasado o de la posición crítica ante el conflictivo momento presente que vivía el país durante la Transición. La puesta en escena de Shirley Temple Story construye constantemente efectos de distanciamiento que apelan al espectador (foto 6.34), pero no para abrirle el paso a una actitud crítica sobre lo que se muestra, sino para buscar su complicidad lúdica y el escepticismo que hace desaforadas bromas sobre muchos tabúes.

El giro del interés hacia la experiencia del individuo y no hacia las grandes transformaciones artísticas o sociales, el escepticismo ante las grandes utopías, irá dando paso a la posmodernidad. Liberados de los anclajes y los dogmas, los cineastas underground elaborarán filmes en los que mezclan sin complejos referentes de la cultura de masas y pastiches que acumulan los elementos más heterogéneos. Almodóvar mezcló la Biblia con el pasodoble, como hemos visto, o elaboró enloquecidos melodramas en formatos caseros (Folle folle fólleme Tim, 1978) mientras desarrollaba una prolífica labor en revistas, cómics, fanzines e incluso fotonovelas porno. El otro cineasta importante del underground español es, sin duda, Iván Zulueta. Su obsesiva aproximación al tiempo cinematográfico fundiendo las imágenes más diversas es perfectamente visible en A mal gam a (1976). El uso de un temporizador que acelera las imágenes hasta la alucinación deviene en un complejo ejercicio de reapropiación de todo tipo de materiales que, en muchos casos, sólo puede ser entendido en clave autobiográfica (fotos 6.35 y 6.36). En cierto modo, el cineasta pide al espectador que comparta sus fantasmas y caiga en su delirio como un juego en el que lo experimental no se dirige ya hacia la forma o el medio, sino hacia la complicidad para compartir una experiencia extrema.

Almodóvar y Zulueta culminaron su trayecto en el cine underground con dos películas memorables realizadas en 1980. El primero insertó en Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón algunas de las claves básicas que había desarrollado en sus cortos precedentes. La combinación desenfadada de elementos de la cultura punk o del melodrama más rancio, la naturalidad con la que se planteaban asuntos escandalosos y el tono de precariedad e improvisación que daba una innegable frescura al filme, consiguieron revelar, todavía en bruto, el potencial del enorme talento expresivo del director manchego. Por su lado, Iván Zulueta plasmó en Arrebato algunos de sus fantasmas en relación con el cine y las drogas en clave de película de terror. En el transcurso de la película incluía fragmentos de sus filmes experimentales con una adecuación perfecta al tono de la historia. Ambos largometrajes —el de Zulueta y el de Almodóvar— tuvieron una enorme repercusión entre ciertos sectores del público que los aceptaron como emblemas de un momento histórico y vital. Pepi, Luci, Bom… se pasó durante varios años en sesión nocturna en los cines Alphaville de Madrid y supuso el punto de partida de la carrera del director de cine con proyección más internacional del país. Arrebato otorgó un enorme prestigio de malditismo para su director que, sin embargo, no acabó por reflejarse en una continuidad en su obra. Con todo, ambos filmes suponían también el final de un trayecto, eran el definitivo epígono de unos modelos de cine experimental, comprometido, independiente o marginal que había establecido un trayecto en paralelo al cine comercial desde los tiempos de las vanguardias históricas.