5. Mirando al exterior (1951-1970)

5.1. El tiempo de lo cotidiano, las fórmulas de la realidad y la cuestión social

Ese carácter resabiado de los cineastas españoles frente al neorrealismo a principios de los cincuenta encuentra un elocuente reflejo en la película que convencionalmente se ha considerado como la que mejor revela la influencia de la escuela italiana en nuestro país: Surcos (José A. Nieves Conde, 1951). Podemos observar que, para entonces, la moda neorrealista ya era vista con cierta ironía. En una de las escenas del filme, el jefe de un pequeño grupo de delincuentes se encuentra con su querida en el piso en el que la mantiene. Intentan planear la diversión para la tarde:

—¿Por qué no me llevas al cine? Echan una psicológica.

—Eso ya está pasado. Ahora lo que se lleva son las neorrealistas.

—¿Y qué es eso?

—Pues problemas sociales, gente de barrio…

—Bueno, bueno, bueno, llévame adonde quieras…

[Al regreso del cine.]

—¡Menudo tostón, la película esa! ¿Cómo dices que se llama?

—Neorrealista.

—No sé qué gusto encuentran en sacar a la luz la miseria. Con lo bonita que es la vida de los millonarios.

—Eso dicen.

Aparentemente, el neorrealismo fue objeto de caricatura en el cine español casi desde un primer momento, tal como hemos visto también en Cerca de la ciudad. El influyente José María García Escudero, señalado político católico y falangista, antiguo director de Cinematografía dimitido en 1952 por roces con la industria y con sus superiores, escribía hacia 1954 sobre «La monserga del neorrealismo»[366]. La corriente, sin embargo, había calado profundamente en las élites intelectuales y en los críticos cinematográficos de las revistas especializadas. Como señalan J. A. Pérez Bowie y Fernando González, la labor de los medios al servicio de la Iglesia católica (sobre todo la Revista Internacional del Cine) fue decisiva en la introducción de la corriente neorrealista en España o, al menos, de cierto neorrealismo[367]. Este asunto requiere una breve contextualización que nos sitúe ante algunos de los rasgos principales de este complejo, efímero y heterogéneo movimiento. Tras la devastación producida en la Segunda Guerra Mundial, afloró una corriente de pensamiento sobre la función del cine en relación con los conflictos sociales, pero también con la experiencia existencial del individuo común. Las derivaciones provenientes tanto del marxismo como del humanismo cristiano o del existencialismo de posguerra marcaron la línea de este debate que cristalizó, fundamentalmente, en el cine neorrealista italiano desarrollado desde mediados de los años cuarenta. El neorrealismo fue un movimiento relativamente efímero en sus planteamientos más puristas, pero decisivamente influyente. Trataba en general de dramas de supervivencia, de gente oprimida luchando en ambientes hostiles. Su objetivo era mostrar de la manera más directa posible la vida de esos individuos comunes, utilizando a menudo actores no profesionales (aunque eran habitualmente doblados para los diálogos) que se desenvolvían en una dura y conflictiva realidad. Pero, muy pronto, algunos de sus máximos representantes ofrecieron un camino más cercano al gusto del público mediante el recurso a las convenciones del melodrama o incluso de la comedia, junto con el reclamo de determinadas estrellas. A pesar de todo, su influencia fue inmensa en el desarrollo posterior del cine moderno, porque definió una estética basada en un compromiso ético. En resumidas cuentas, la estética neorrealista debía partir de un nuevo acercamiento a la realidad que se enfrentara a la espectacularidad, la estilización o a la artificiosidad del cine más comercial, sobre todo de Hollywood. El debate sobre estas tendencias también apareció en España muy pronto, potenciando la vertiente más amable (obviamente, la más alejada del marxismo) del neorrealismo. De hecho, esta vertiente humanista tuvo un recorrido casi inmediato en las pantallas españolas. Aunque ni los primeros filmes de Rossellini de posguerra, ni los de Visconti más representativos del período (Ossessione, 1942; La terra trema, 1948) o los de De Santis (Caccia tragica, 1947) se vieron hasta bastantes años más tarde, películas como Ladrón de bicicletas (Ladri di biciclette, Vittorio de Sica, 1948)[368] o Milagro en Milán (Miracolo a Milano, Vittorio de Sica, 1950) fueron estrenadas con bastante puntualidad. No sólo eso, el neorrealismo cinematográfico italiano formaba parte del debate intelectual. En Destino, originalmente una publicación de los falangistas catalanes durante la Guerra Civil y más tarde uno de los focos más importantes del pensamiento crítico bajo el franquismo, aparecieron artículos desde 1949 defendiendo las propuestas neorrealistas, aunque obviamente optaban más por el ala humanista del movimiento[369]. El debate se intensificó notablemente a lo largo de la primera mitad de la década de los cincuenta, con la celebración de unas influyentes semanas de cine italiano ampliamente comentadas por los medios profesionales y críticos del momento y, finalmente, trascendió el ámbito del cine para extenderse también a la literatura. La aparición de novelas destacadas como Los bravos (1952), de Jesús Fernández Santos, un antiguo estudiante del IIEC, muestra el peso no sólo del neorrealismo literario, sino también del cinematográfico en la novela española de esos años[370].

Uno de los elementos más característicos de este debate, sin embargo, se dirigió hacia el problema que apuntaba el narrador de Cerca de la ciudad cuando hablaba de «volver a inventar una vez más el neorrealismo». Efectivamente, rebuscando en las fuentes específicamente españolas algunos rasgos semejantes a las manifestaciones más superficiales de ese movimiento cinematográfico, no faltaron los autores que establecieron un paralelismo incluso con el sainete. Un caso particularmente revelador son las manifestaciones de Juan de Orduña en relación con su película El padre Pitillo (1954):

Lo que pasa es que hace treinta años se llamaba sainete a lo que hoy se llama «pieza neorrealista». Y los sainetes los firmaba Arniches en vez de un director y unos guionistas italianos, que son ahora los autores de las películas de esta clase, y por tanto, reciben muchas más felicitaciones que aquel dramaturgo alicantino de origen y madrileño de corazón. Pero, en realidad, la intención de las obras es la misma […] siempre así: tiernas, humanas, con peripecias mínimas en su argumento, fundado principalmente en la dulzura y en la humanidad[371].

De este modo, al ignorar su alcance político y ético para quedarse simplemente con la imagen superficial de un «realismo ambiental»[372], la asimilación de la estética neorrealista en el cine español consistió más en utilizar a su conveniencia un repertorio de rasgos de estilo que en el planteamiento de una propuesta estética y cultural transformadora. La función de esta apropiación de recursos estilísticos del neorrealismo fue, en muchos casos, la de convertirse en una argamasa decorativa que cohesionaba los heterogéneos componentes que formaban el pastiche. En parte hemos encontrado esta función cosmética del realismo en las comedias de Rafael Gil con Antonio Casal (El hombre que se quiso matar, Huella de luz) vistas anteriormente. Desde este uso epidérmico, la elaboración realista moderna se podría vincular incluso con películas como Alma de Dios (Ignacio F. Iquino, 1941), basada en un sainete verista de los hermanos Álvarez Quintero. En ella no faltan los ambientes miserables, los maltratos, la ceremoniosa preparación del cocido o la algarabía del patio de vecinos. Incluso, en ocasiones, emergen en la película momentos de marcado naturalismo. En una escena del filme, por ejemplo, los personajes se introducen en un campamento gitano que aparece reflejado con aire casi documental (fotos 5.1 y 5.2).

Pero es sobre todo en los años cincuenta cuando ese trabajo del verismo cinematográfico de origen sainetesco alcanza su apogeo, casi siempre cruzado con referentes genéricos que configuran sorprendentes remedos alejados de los postulados éticos del acercamiento a la realidad. Tras Esa pareja feliz, Luis García Berlanga cosechó un enorme éxito con Bienvenido míster Marshall (1952). En ella recurría de nuevo a esas estrategias autorreflexivas con la voz narradora inicial congelando el movimiento de los figurantes del pueblecito de Villar del Río e incluso haciéndolos desaparecer de la imagen para que el espectador pudiera ver mejor las características de la localidad (fotos 5.3 y 5.4). En este caso, el protagonismo tiene carácter colectivo: un pequeño pueblo en el que cada uno de sus habitantes tiene rasgos arquetípicos. Todos aparecen unidos por un empeño común: agradar a unos ricos americanos que van a atravesar la localidad con el fin de conseguir su ayuda económica. Evidentemente, Berlanga construye su sátira en el contexto de las ayudas del Plan Marshall, el programa de inversión norteamericano que ayudó a reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial y del que España fue excluida por su régimen dictatorial. Para ello, a pesar de tratarse de un pueblecito castellano, los lugareños recurren a la imagen más tópica por la que es conocida España, transformándolo en un referente de la Andalucía romántica y pasional (foto 5.5), generando situaciones cómicas que, sin embargo, siempre se mantienen en un registro amable. En cualquier caso, el pastiche de referencias aflora en la sucesión de imágenes convencionales del cine negro, del de terror o del western de Hollywood en la celebrada escena de los sueños de los habitantes de Villar del Río (fotos 5.6 y 5.7) e incluso en un plano que copiaba, como un guiño para los entendidos, una composición usada por Vsevolod Pudovkin en El fin de San Petersburgo (Konets SanktPeterburga, 1927) (foto 5.8). Bienvenido míster Marshall no alcanza el tono descarnado de Esa pareja feliz, sino que opta por una visión más amable y optimista en la línea de René Clair, un director que Berlanga reconocía como modelo[373]. A pesar de lo que suele escribirse, la película no tuvo particulares problemas de censura e incluso fue vista con bastante agrado por las distintas comisiones que la evaluaron, aunque no consiguiera la deseada etiqueta del «interés nacional» que aseguraba licencias de doblaje. Incluso fue elegida para proyectarse en el Palacio de El Pardo, residencia del general Franco. Además, se convirtió en un auténtico aldabonazo para la proyección exterior del cine español tras recibir el Premio Internacional del Jurado en el Festival de Cannes de 1953[374]. Un premio que vino a confirmar a los responsables de la política cultural del Régimen, en el momento decisivo en el que buscaba abrirse a la comunidad internacional, las ventajas de utilizar los grandes festivales de cine como caja de resonancia para ofrecer una visión más homologable y aceptable de la dictadura, incluso a costa de una cierta permisividad con películas de tono crítico.

Las producciones que asumieron rasgos estilísticos del neorrealismo para construir vagas imitaciones tamizadas por patrones del cine de género fueron de muy variada naturaleza en el cine español. Una de las más interesantes la realizó Ana Mariscal, el único caso relevante, además, de mujer que asumió tareas de dirección cinematográfica durante estos años[375]. En su filme Segundo López, aventurero urbano (1953) utilizó para los papeles protagonistas a dos personas de la calle, sin experiencia como actores. Encarnaban a un pueblerino extremeño analfabeto e ingenuo que llega a Madrid y a un raterillo adolescente. Juntos iban desarrollando una relación de dependencia y posteriormente de amistad a través de la superación de las distintas pruebas de supervivencia que les planteaba un ambiente de precariedad y miseria moral. La historia mezclaba de manera acumulativa recursos del melodrama más convencional —sobre todo alrededor del personaje interpretado por la propia Ana Mariscal, una melancólica tuberculosa que hace florecillas de papel (foto 5.9)— con fragmentos de farsa autorreflexiva sobre el propio medio cinematográfico, como cuando Segundo López (Severiano Población) trabaja como extra de una película. Pero el aspecto más notable era la reconstrucción de un ambiente picaresco, marginal, en el que los exteriores naturales de un Madrid nada turístico revelaban una cara muy poco edificante (foto 5.10). Incluso algunas escenas parecen rodadas en los ambientes naturales echando mano de los viandantes que se prestaban a colaborar (foto 5.11).

Desde una posición mucho más estilizada, Surcos hace uso en gran medida del entramado decorativo habitual: pobreza, violencia, marginalidad y lucha por la supervivencia en un Madrid hostil, de individuos anónimos que siempre parecen estar al acecho para aprovecharse de la debilidad del prójimo. A este entorno llega una familia de campesinos que deberá dejar de lado sus valores tradicionales para adaptarse a la jungla de asfalto. El elemento determinante consiste en la recreación de ese ambiente tópico del modelo verista. En este sentido, cobra particular relevancia un recurso que está presente en muchas cintas del período, como hemos visto también en Esa pareja feliz o Día tras día. Se trata del patio de vecinos (en este caso, una corrala), un lugar de contrastes, donde ocasionalmente se encuentra la solidaridad, pero también el conflicto en una comunidad cuyos miembros están constantemente en guardia, donde puede estallar el enfrentamiento en cualquier momento (fotos 5.12 y 5.13). El patio de vecinos es un motivo muy recurrente por parte del sainete y la zarzuela tradicional para la descripción de los ambientes populares urbanos[376]. Pero este motivo también había sido dignificado hacía poco en el teatro de prestigio. La obra de Antonio Buero Vallejo Historia de una escalera, que logró el Premio Lope de Vega en 1948, había tenido un éxito rotundo desde su estreno en 1949 y había dado a ese tema tradicional una nueva dimensión dramática. De este modo, aparte de su función ambiental (foto 5.14), los espacios cobran una densidad simbólica, al igual que otros motivos temáticos y visuales que conducen frecuentemente a la idea de la rasgadura, del surco o de la rotura, y que están presentes constantemente en el filme, puntuando sus momentos climáticos[377]. Pero la opción de Nieves Conde parece pretender un camino diferente al del neorrealismo que, como vimos al principio de este epígrafe, es objeto de un comentario irónico. Se trata más bien de asumir otras tendencias fílmicas de moda en el tratamiento del realismo decorativo, como la que se llevaba a cabo en el cine americano del momento relacionado con tramas criminales y representada, por ejemplo, por los filmes de Jules Dassin[378]. La película combina, al fin y al cabo, el tema de la supervivencia con convenciones estilísticas del cine criminal y policíaco, como la fotografía de clave baja (foto 5.15). De todos modos, tanto a Nieves Conde como a algunos de los principales colaboradores de esta película (la historia y el guion corren a cargo de Eugenio Montes, Natividad Zaro y Gonzalo Torrente Ballester) los guiaba también el interés por hacer un filme de denuncia de la cuestión social, en este caso, desde una perspectiva falangista. Todos ellos formaban parte del sector más purista y doctrinario de lo que consideraban la auténtica Falange y pensaban que el franquismo había traicionado el verdadero espíritu social del movimiento nacionalsindicalista pensado por José Antonio Primo de Rivera. Su progresivo desplazamiento de los centros políticos de decisión desde mediados de los cuarenta en beneficio fundamentalmente de los sectores nacionalcatólicos, les abría la posibilidad de criticarlo abiertamente y, por lo tanto, de sufrir la censura y, en ocasiones, la persecución. Nieves Conde mantendrá de manera coherente esta posición en Surcos y en otras películas posteriores, como El inquilino (1957), denunciando las precarias condiciones de vida y la hipocresía existente detrás del discurso oficial del Régimen. Como podemos observar, el verismo decorativo irá evolucionando hacia la mordacidad crítica de los filmes de los años sesenta[379].

El uso del realismo como recurso para la crítica social fue asumido también, como era lógico, por parte de los cineastas criptocomunistas. El realismo social, con sus diferentes puestas al día desde los años treinta, pervivía en el centro de su propuesta estética y de su política revolucionaria. En el cine español, su influencia fue decisiva durante toda la década y resultó determinante en la configuración del denominado «nuevo cine español» desde principios de los sesenta. En cualquier caso, durante los primeros años cincuenta, el PCE, sobre todo gracias a la influyente actuación de Jorge Semprún entre los sectores intelectuales del país, dictó en gran medida las propuestas estéticas que se fueron identificando con la oposición a la dictadura. Uno de sus principales artífices durante esos años de la estrategia del PCE en el cine fue Ricardo Muñoz Suay. En su minuciosa biografía del cineasta valenciano, Esteve Riambau reproduce una elocuente carta dirigida en abril de 1956 por Muñoz Suay al realizador mexicano Benito Alazraki, en la que además revela el papel esencial que cumplió en aquellos años entre los cineastas de nuestro país el italiano Cesare Zavattini:

Debemos ligarnos los realistas de ahí, los de acá, los de Zavattini y demás amigos italianos, los franceses, los… de todos los países que piensen en cine como nosotros. El porvenir es nuestro, pese a quien pese. Y lo que hay que insistir es en nuestro deber de pegarnos a nuestras naciones, a nuestras tierras. Debemos, cada uno de nosotros, hacer un cine nacional. Un cine que refleje nuestros pueblos. No un cine híbrido que igual podría hacerse en un país o en otro. Creo que ésa es la primera lección del realismo (o del neorrealismo, como le gusta decir al viejo Cesare [Zavattini]). El realismo es la única forma viable —y no sólo fórmula, sino necesidad— para la expresión artística[380].

Había, como podemos observar, una convergencia sobre la idea de realismo que, desde principios de los años cincuenta, acaparaba la atención de teóricos y cineastas de dispares espectros ideológicos. La máxima expresión de esa aproximación al tema cobró forma en las determinantes Conversaciones de Salamanca, celebradas entre el 14 y el 19 de mayo de 1955. Organizadas desde el Cineclub Universitario, sirvieron para convocar a críticos y profesionales que iban desde figuras centrales de la cinematografía más fiel al franquismo hasta disimulados comunistas más o menos tolerados. Uno de sus principales organizadores, Basilio Martín Patino, definía el evento en una carta años más tarde como «aquel contubernio posibilista-católico-estalinista-falangista-capitalista»[381]. Efectivamente, tal mezcla de tendencias culminó con unas conclusiones posibilistas, tímidamente reformistas[382], que proclamaban:

Reunidos en Salamanca y en su universidad, con motivo de las Primeras Conversaciones Cinematográficas Nacionales, «creemos que nuestro cine debe adquirir una personalidad nacional, creando películas que reflejen la situación del hombre español y su realidad» en épocas pasadas y sobre todo en nuestros días.

Dicha declaración[383], acompañada de las firmas de muchos de los participantes, apareció recogida en la revista Objetivo sobre la foto de una casa humilde, con una mujer mirando por una ventana junto a algo de ropa tendida, en la esquina de una calle que tiene significativamente el nombre de calle de la Paz.

Realmente, afirmaciones tan tibias y anhelantes de un cierto consenso se correspondían con la estrategia de los comunistas en la organización de las Conversaciones. Desencantados por la tolerancia que las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial mantenían con el Régimen de Franco, fundamentalmente a causa del contexto de la Guerra Fría en la que el dictador podía mostrar avales impolutos de anticomunismo y una localización estratégica esencial para los intereses de Estados Unidos, la estrategia del PCE se dirigió hacia un pragmatismo que ya no podía pasar por el derrocamiento del Caudillo por la fuerza. La orden de evacuación de guerrilleros antifranquistas (maquis) del partido data de 1952[384]. En vez del enfrentamiento armado, se fue imponiendo la progresiva penetración en distintos estamentos del orden político (como los sindicatos verticales) y el incremento de la influencia entre los sectores intelectuales, académicos y artísticos. En su biografía sobre Ricardo Muñoz Suay, Esteve Riambau describe con precisión la tutela que éste mantuvo, como responsable del partido durante aquellos años, sobre la organización de las Conversaciones. El elemento más destacado de este trabajo, y que ha influido posteriormente en la interpretación de las jornadas, fue el célebre pentagrama leído por Juan Antonio Bardem en las Conversaciones y que es, probablemente, el referente más repetido para los historiadores del cine español. Su fórmula resumida es: «El cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico». La gestación de la ponencia de Bardem ocupó una noche en vela trabajando mano a mano en la habitación del hotel con Ricardo Muñoz Suay[385]. Aunque este último manifestó más tarde que no compartía aspectos esenciales del diagnóstico, su contundencia lo ha mantenido como uno de los eslóganes más recurrentes, eficaces y, quizás, igualmente nocivos del cine español. La ponencia de Bardem abrigaba, a pesar de todo, un calculado juego posibilista. De hecho, cuando comenzaba a desarrollar el primer punto del pentagrama: «El cine español es políticamente ineficaz…», hacía referencia, casi en tono de reproche, a que el Estado franquista no sabía sacar rédito político del cine. Su argumentación contenía una crítica, encubierta en un elogio, nada más ni nada menos que a Raza:

El cine español cuenta para nosotros desde 1939. Desde entonces no ha habido una sola película auténticamente política. Las que han pretendido ese título eran sólo un «viva Cartagena» con una bandera española al final para provocar el aplauso. A primera vista puede ser Raza esa película política. Pero esto no es así. Raza destaca únicamente porque representa la primera película madura formalmente. Esta carencia de un cine sinceramente político es un síntoma grave en un cinema que pretende estar dirigido por el Estado[386].

Sáenz de Heredia, el cineasta más destacado del Régimen, estaba presente en las Conversaciones. Apareció también en la jornada inaugural con un texto titulado «Síntomas de algo» y participó en el debate de la mano de otro intachable franquista, el crítico cinematográfico Fernando Vizcaíno Casas. La propuesta de Sáenz de Heredia fue la de desviarse de esos planteamientos dominantes sobre el realismo para optar por un cine con mercado, inspirado en los modelos americanos. Dicho sea de paso, sus intenciones se plasmaron en la película que hizo el mismo año del encuentro salmantino y que se convirtió en uno de los grandes éxitos del cine español de la década: Historias de la radio. En ella utilizaba variados formatos genéricos que convergían, desde historias casi autónomas. Recurría también a fórmulas radiofónicas, como entrevistas a famosos futbolistas y toreros haciendo cameos desperdigados en el cuerpo del filme[387].

Como podemos observar, las Conversaciones escenificaron una voluntad de diálogo entre sectores del país completamente opuestos. Se reunieron bajo un mismo foro siguiendo una estrategia de acercamiento bastante inusual, pero no totalmente anómala en aquellos años. Además, como he dicho anteriormente, el Régimen podía tolerar este tipo de diálogo en un contexto en el que necesitaba homologarse internacionalmente. Los años de la autarquía y de la miseria comenzaban a dejar paso a una recomposición de las relaciones con el exterior. Desde 1950, España había comenzado a ser aceptada en los organismos internacionales como la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), hasta que finalmente, en diciembre de 1955, entró definitivamente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estos cambios requerían nuevas formas de ejercer el control en el interior.

De este modo, las Conversaciones cumplieron una función sancionadora de esa imagen aperturista del país fuera de nuestras fronteras que también cumplían directores como Bardem o Berlanga ganando premios en los festivales internacionales. Además de todo esto, me parece importante enfatizar otro aspecto de las Conversaciones. Permitieron la reflexión pública sobre la función estética y social del cine llevándola a un terreno que no había conocido desde antes de la Guerra Civil: el del debate intelectual. Una institución tan rancia como la universidad franquista, y nada menos que Salamanca, acogía al cine como objeto de reflexión al mismo nivel que cualquier otra manifestación del arte o del pensamiento. Como estaba ocurriendo en el resto de Europa durante esos mismos años de reconstrucción tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, el cine empezaba a ser tomado en serio como un modo de descripción de la sociedad, como un campo de creación sobre el que debía plasmarse la conciencia ética del cineasta, como un lugar de expresión estética e incluso como un instrumento de conocimiento de la realidad. Las revistas especializadas fueron esenciales en consolidar ese proceso. Objetivo y posteriormente Nuestro Cinema, así como Film Ideal, desde distintas posiciones ideológicas, abrieron sus páginas a debates en los que los estudiosos y la nueva generación de directores en formación de la Escuela Oficial de Cine accedieron a las corrientes internacionales de pensamiento cinematográfico. Igualmente importantes en este proceso fueron los cineclubs[388], que se convirtieron en foros públicos de extensión de las ideas renovadoras del cine y de sus bases teóricas durante estos años y hasta el final de la dictadura. Las propias Conversaciones eran, no lo olvidemos, resultado de la iniciativa del Cineclub Universitario de Salamanca. Prueba del prestigio que ganaba el cine fue la creación de la Filmoteca Nacional (luego Española) en 1953, que pasó a formar parte de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos en 1956. Estos movimientos latentes hicieron que el país fuera más permeable a estos cambios que sirven para explicar, un poco más adelante, la influencia de los «nuevos cines» en España a lo largo de los años sesenta. Las corrientes de opinión que, por ejemplo, fueron construyendo la política de autores desde los Cahiers du Cinéma encontraron también un terreno abonado en España gracias a este tipo de iniciativas. Los nuevos cines europeos, que surgieron en gran medida de jóvenes críticos en revistas especializadas o de estudiantes de escuelas de cine, establecieron esta nueva orientación que intentaba romper con los moldes más convencionales del cine de Hollywood o de los maestros consagrados de los cuarenta en sus respectivos países para buscar nuevas fórmulas estéticas más acordes con el espíritu de los tiempos de la reconstrucción europea. Fórmulas que, en cualquier caso, seguían teniendo la reflexión sobre la realidad como una de sus fuentes principales.

También fue 1955 el año en el que Rafael Sánchez Ferlosio lanzó su novela El Jarama. Ferlosio estaba familiarizado con el tema del neorrealismo y su superación, ya que había traducido para la Revista Española el relato Milagro en Milán escrito por Cesare Zavattini en el que basaría el guion de la película[389]. La novela de Ferlosio fue una perfecta muestra de los planteamientos estéticos sobre el tratamiento de la realidad vigentes en ese momento en otros lugares de Europa. Se mostraba sensible a la elaboración de una trama de ficción recubierta de una minuciosa perspectiva objetivista, desconcertante por su radicalidad[390], que acaba invistiendo de una densidad simbólica las diferentes escenas de la novela. Básicamente consiste en la descripción de un día de domingo junto a un río al que se entregan unos jóvenes despreocupadamente, alternada con las conversaciones en una taberna de unos personajes taciturnos. Entre ese grupo de personas maduras, lastradas por antiguas rémoras, y el otro de los jóvenes con el futuro por delante, el presente eterno del río va adquiriendo una consistencia metafórica cada vez más premonitoria. El estilo de la novela se centra en la creación de una atmósfera partiendo de los gestos y las frases cotidianas que sirven para caracterizar a los personajes y para ir elaborando el material dramático. Los giros lingüísticos peculiares en los diálogos, así como la minuciosa construcción de los deseos y carencias que rigen a los personajes, suponen los asideros del lector para ir atando los cabos de tan densa madeja. El Jarama planteaba un interrogante estético sobre los límites del realismo en unos tiempos en los que se debatía desde posiciones tan extremadamente opuestas como las del nouveau roman o las del realismo social, estas últimas particularmente relevantes en la novela española de los cincuenta y sesenta. Pero quizá también, como sugiere José Carlos Mainer, ponía en contraste dos mundos (el del pasado y el del futuro) que debían comenzar a encontrar un entendimiento en el proceso de reconstrucción del país[391].

La huella de estos debates sobre el realismo como una actitud ética, política y de conocimiento del mundo emerge de manera patente en las películas de algunos jóvenes directores del momento. Los chicos (Marco Ferreri, 1959) o Los golfos (Carlos Saura, 1960) son ejemplos de este proceso. Los chicos, interpretada en sus papeles protagonistas por actores sin experiencia previa, describe el tedio y las pequeñas aventuras de un grupo de jóvenes de barrio, sus primeros escarceos amorosos y su lucha cotidiana por salir adelante. Las calles de la ciudad y los espacios naturales cobran un valor particularmente importante en el desarrollo de la historia. Igualmente, los interiores privilegian a menudo el trabajo de la atmósfera sobre la expresión de los actores (fotos 5.16 y 5.17). Por su parte, Los golfos llevó esta reflexión sobre el realismo a un doble registro: por un lado, el apego a convenciones genéricas provenientes del cine sobre la pequeña delincuencia; por otro, de nuevo la densidad simbólica que se podía extraer a través de argumentos veristas. Los golfos apunta hacia la marginalidad y los ambientes más deprimidos de la sociedad del momento, un camino que contaba con una tradición en el cine español con muestras tan interesantes como Hay un camino a la derecha (Francisco Rovira Beleta, 1953). Los golfos y otra película fundamental del momento, El cochecito (Marco Ferreri, 1960) fueron producidas por una figura que adquiriría bastante relevancia en el cine español de los sesenta, sobre todo en el experimental, como veremos en el próximo capítulo: Pere Portabella. La película dirige su carga crítica hacia los sueños de consumo que empezaban a generalizarse en la España del desarrollismo, en este caso observados desde una posición ácida. También puede reflejar una cierta lectura metafórica de las transformaciones sociales de un país que de la lucha por la mera supervivencia pasaba, poco a poco, al disfrute del ocio y la adquisición de bienes más o menos suntuosos. Al fin y al cabo, don Anselmo (José Isbert) sólo quiere tener el cochecito para divertirse con sus amigos y disfrutar de los últimos años que le quedan de vida. Enfrentado por ello a sus seres queridos, no reparará medios para conseguir finalmente su objetivo, incluido el envenenamiento de sus familiares. El tono de comedia negra que define a la película, cruzado con pinceladas costumbristas, se relaciona también con una conciencia crítica de gran importancia durante esos años, desarrollada principalmente en el humor gráfico, sobre todo en la revista La Codorniz. Rafael Azcona, guionista del filme, y Ferreri se encontraron, de hecho, en la redacción de la revista satírica más célebre de la España del momento en la que, bajo la dirección de Álvaro de la Iglesia, humoristas como Tono, Chumy Chúmez o Mingote acudían al repertorio más ácido para cuestionar los lugares comunes de las mentalidades bienpensantes[392]. El ácido tono humorístico de La Codorniz ya se había reflejado en la primera colaboración entre Ferreri y Azcona: El pisito (Marco Ferreri e Isidoro M. Ferri, 1959), en la que Azcona debutaba para el cine adaptando uno de sus relatos. Muchos de sus temas y recursos satíricos se prolongaron a lo largo de la carrera de Azcona no sólo en España —como en otra de sus obras maestras, Plácido (Luis García Berlanga, 1961)—, sino también en Italia. En definitiva, estas películas definen un territorio en el que el humor grotesco puede aparecer en cualquier momento para cuestionar los rituales de la sociedad[393].

En este proceso de transición entre las dos décadas, un nuevo factor resultó decisivo para la configuración del cine español: el retorno de Luis Buñuel desde el exilio en 1960 para hacer Viridiana (1961). Se trataba de un proyecto que Buñuel había estado preparando en México con el productor Gustavo Alatriste. Uninci lo asumió y movió los hilos para llevarlo a cabo en España, con la incorporación circunstancial de la productora de Pere Portabella, Films 59[394]. Algunos de los exiliados mostraron su rechazo a que el cineasta aragonés viniese a trabajar en la España de Franco[395]. Sin embargo, al final del proceso, con el enorme escándalo que se organizó en torno a la película, Buñuel volvió a México con su prestigio impoluto entre los antifranquistas. Desde su llegada, Buñuel fue acompañado con devoción por muchos jóvenes cineastas como Carlos Saura o Basilio Martín Patino, que lo tenían como un mito. Su influencia en todos ellos fue determinante. Viridiana dejó una huella tan profunda como, durante muchos años, fantasmal. La historia de su apoteosis y sacrificio es bien conocida: el filme, que había pasado los filtros de la censura con algunos cambios, pero sin que afectaran a su médula, recibió la Palma de Oro del Festival de Cannes tras su proyección en la jornada de clausura. Al día siguiente, el Vaticano mostraba su reacción furibunda contra la película desde las páginas de L’Osservatore Romano, que la acusaba de blasfema. Los mecanismos de la Administración franquista se pusieron apresuradamente en marcha, no sólo para cesar a los responsables políticos del desaguisado, sino incluso para borrar del mapa la película, persiguiendo la destrucción de su negativo y, al no conseguirlo, retirándole la nacionalidad española. Gustavo Alatriste consiguió, bajo nacionalidad mexicana, comercializarla por el resto del mundo hasta 1977 en que, en plena Transición democrática, pudo estrenarse finalmente en España y recuperar su nacionalidad. Entre muchas otras cosas, la película supuso también la desaparición de Uninci, la productora dominada por criptocomunistas, ya demasiado tambaleante por disensiones internas e incapaz de resistir un embate como la cascada de expedientes que le cayeron por su responsabilidad en el filme de Buñuel[396].

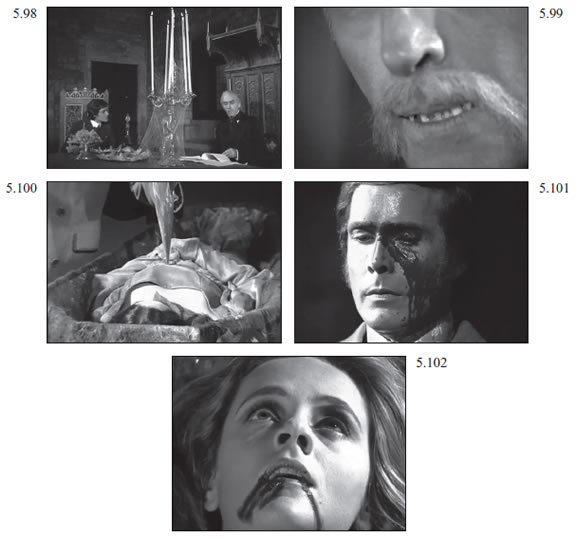

Viridiana cuenta la historia de una novicia (Silvia Pinal) que, antes de dar el paso definitivo a hacerse monja, y aleccionada por la superiora de su convento, va a despedirse de quien ha sido su benefactor desde niña, su tío don Jaime (Fernando Rey). En su visita, comprueba que su tío vive en un viejo caserón dominado por los recuerdos de su esposa muerta. Su hacienda se ha quedado anclada en el pasado, en la melancolía de una noche de bodas que acabó con el fallecimiento de la novia. Don Jaime mantiene ciertos rituales fetichistas con los que pretende reconstruir la presencia de su mujer (fotos 5.18 y 5.19). Silencios, misterios, música religiosa de Bach y Mozart tocada al órgano por don Jaime…, se trata de un mundo hermético que va cobrando un carácter más perverso al hilo de las noches que pasa Viridiana en la casa[397]. De hecho, incapaz de retener a Viridiana, don Jaime intenta violarla después de haberla narcotizado con la complicidad de su criada Ramona (Margarita Lozano) (foto 5.20). Aunque no consuma la violación, pretende hacerle creer a Viridiana que sí lo hizo para que no vuelva al convento y acepte casarse con él. Cuando, a pesar de todo, Viridiana decide marcharse, don Jaime pone en marcha un último plan perverso: su propio suicidio, que obligará a su sobrina, arrastrada por un sentimiento de culpa, a quedarse atada a su casa y a sus fantasmas. Esta muerte propicia el encuentro con Jorge (Francisco Rabal), el hijo ilegítimo de don Jaime y heredero de todo ese mundo. Su mentalidad moderna y práctica le lleva a transformar la decadente hacienda en terrenos productivos (foto 5.21). Mientras tanto, permite que Viridiana se dedique en una parte de la casa a practicar la caridad, alojando a mendigos. La película se estructura, como podrá verse, en dos partes en las que Viridiana se encuentra con dos figuras masculinas totalmente opuestas. En la primera, don Jaime se recreaba con el erotismo sofisticado y un punto necrófilo, las fantasías fetichistas, la perversión intelectualizada en un mundo detenido en el tiempo y, en cierto modo, trasnochado. Jorge irrumpe con la fuerza corporal, sexual (viene con una amante que acaba marchándose, inmediatamente se relaciona también con Ramona), y la mentalidad racional, productiva y moderna que apunta hacia el progreso. En un momento en que Viridiana y Jorge deben salir a la ciudad, los mendigos recogidos por Viridiana montan una fiesta en la casa que deriva en grotesca bacanal. Los objetos que servían para los sofisticados rituales eróticos de don Jaime son profanados durante la fiesta (foto 5.22). Al mismo tiempo, Buñuel ironiza el máximo momento de depravación de esos mendigos con una cita explícita a la última cena (foto 5.23). Sorprendidos por el regreso de los dueños de la casa, se produce un enfrentamiento de Jorge y Viridiana con los más peligrosos del grupo, que culmina con el segundo intento de violación de la antigua novicia y el asesinato posterior del agresor a manos de otro mendigo. El final del filme nos presenta a Viridiana, definitivamente alejada de sus ensoñaciones caritativas y espirituales, dispuesta a entregarse sexualmente a Jorge, aunque compartiéndolo con Ramona en una sugerida relación a tres bandas. Como podemos ver, Viridiana incluye en su interior muchas claves que nos remiten a la pervivencia de la tradición surrealista y vanguardista en un filme de apariencia clásica. Estos índices del contacto de Buñuel con el surrealismo, que desarrollaré en el próximo capítulo, fueron explicados así en sus memorias:

Durante toda mi vida he conservado algo de mi paso —poco más de tres años— por las filas exaltadas y desordenadas del surrealismo. Lo que me queda es, ante todo, el libre acceso a las profundidades del ser, reconocido y deseado, este llamamiento a lo irracional, a la oscuridad, a todos los impulsos que vienen de nuestro yo profundo. Llamamiento que sonaba por primera vez con tal fuerza, con tal vigor, en medio de una singular insolencia, de una afición al juego, de una decidida perseverancia en el combate contra todo lo que nos parecía nefasto. De nada de esto he renegado yo[398].

En cualquier caso, creo que, en relación con mi argumentación a lo largo de este libro, la película ofrece un sofisticado planteamiento conceptual que la convierte en clave para entender nuestra cultura moderna. Y es clave porque Viridiana integra en su interior la ambivalencia de la instauración de la modernidad en España, su dimensión violenta, traumática también, pero sin duda necesaria, para superar las formas previas de vida, los valores y principios que se habían prolongado a lo largo de la historia y a los que, en cierta medida, se había aferrado el Régimen franquista. La liberación de los fantasmas irracionales que definen nuestro pasado supone, sin embargo, una importante pérdida a la que Buñuel no deja de apuntar con su nostálgico, lúdico y, en ocasiones, perverso sarcasmo. Sobre todo porque, querámoslo o no, ese pasado que parece definitivamente superado sabe siempre mantener hilos comunicantes con el presente.

5.2. Cine popular y recurso a las fórmulas exteriores

Las Conversaciones de Salamanca coincidieron con otro elemento que también resultó esencial en el desarrollo del cine español: el enfrentamiento comercial con las grandes compañías de producción y distribución norteamericanas. Desde los años cuarenta, el cine norteamericano era hegemónico en las pantallas españolas. De hecho, España se había constituido como su segundo mercado europeo más importante después del de la República Federal de Alemania[399]. Ya hemos visto cómo la competencia de las productoras nacionales por obtener licencias de importación y doblaje de las películas de Hollywood era esencial para su supervivencia. Pero este modelo ya se revelaba ineficaz, además de demasiado proclive a la corrupción. De este modo, desde principios de los años cincuenta la Administración franquista fue revisando los acuerdos comerciales con el fin de controlar la difusión del cine americano y promover la producción nacional. Las iniciativas llevadas a cabo desde 1952 se dirigieron hacia el control de la distribución y se plasmaron, finalmente, en una serie de medidas tomadas en el verano de 1955 que restringían la importación de películas americanas, obligaban a distribuir una película española por cada cuatro de las suyas y aumentaban el canon de doblaje, aparte de exigir que el cine español se distribuyera también por Estados Unidos[400]. La respuesta a estas exigencias fue un boicot por parte de las compañías americanas que limitó la exportación de películas durante casi tres años. En esta coyuntura, la convergencia con las Conversaciones de Salamanca nos permite entender las consecuencias de esta crisis. José María García Escudero defendió durante su ponencia la necesidad de que el cine español mejorara su nivel medio y encontrara un estilo peculiar, en la misma línea que lo habían encontrado el francés, el italiano o el alemán[401]. Él fue, de hecho, inspirador de algunas de estas políticas proteccionistas a principios de los cincuenta desde la Dirección General de Cinematografía, como seguiría haciendo cuando volviera a ocupar el cargo de máximo responsable del cine español al inicio de la siguiente década. Esa búsqueda de elevación del nivel medio, así como el repunte de la producción debido al boicot de las compañías americanas, se plasmó en el incremento de las coproducciones con Francia, Italia y México, así como en la reaparición de la socorrida fórmula de acudir a las adaptaciones literarias y las producciones de qualité que ya vimos en el capítulo anterior. La literatura, como fuente de posibles adaptaciones de calidad, entró en esos años en los planes de estudio de los aspirantes a cineastas en el IIEC y se mantuvo hasta 1958[402].

Después de la práctica desaparición de Cifesa desde principios de los cincuenta, la hegemonía de la producción española pasó a Suevia Films, la compañía de Cesáreo González. Desde sus inicios, el productor gallego había trabajado con bastante cuidado un aspecto muy importante para su negocio: la extensión por Hispanoamérica, sobre todo entre el público de emigrantes. Esta estrategia se vinculaba al dominio del mercado nacional a través de la contratación de algunas de las más destacadas estrellas del período, como Lola Flores, Carmen Sevilla, Paquita Rico, Joselito, Sara Montiel e incluso la mexicana María Félix. Su política consistió en intentar construir a partir de ellas auténticos iconos transnacionales, produciendo un «mestizaje de folclores»[403]. Lola Flores o Carmen Sevilla hicieron películas en México asociadas a algunas grandes estrellas del país, como Pedro Infante o Jorge Negrete. Cineastas argentinos como Tulio Demicheli, Luis César Amadori o Luis Saslawsky dirigieron algunas de las películas más populares en esos años en España. Aparte de Suevia Films, también Benito Perojo había asentado lazos profesionales en Hispanoamérica desde los años cuarenta, dirigiendo varias películas en Argentina. Los proyectos cinematográficos puestos en marcha por los productores españoles en Argentina y en México permitieron además establecer contacto con algunos notables intelectuales del exilio. Sin ir más lejos, el rodaje de Sonatas (Juan Antonio Bardem, 1958) en México fue determinante para involucrar a Buñuel en un posible regreso a España que acabaría cobrando forma con Viridiana.

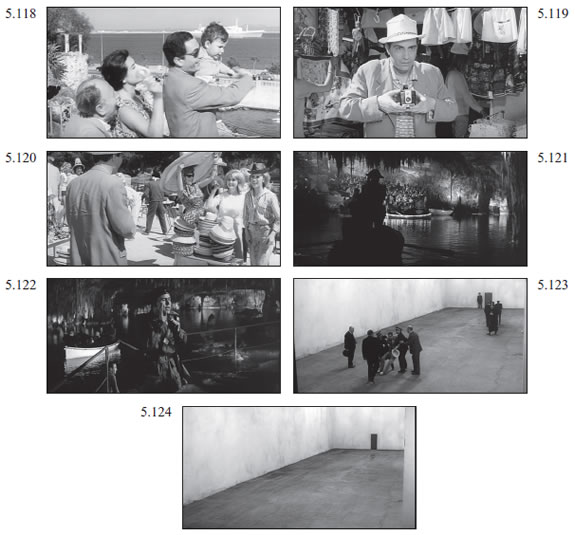

Un ejemplo de este proceso de expansión comercial traducida en mestizaje cultural lo podemos encontrar en Lola Torbellino (René Cardona, 1956). La película comienza en un tablao de Madrid, en el que el famoso compositor mexicano Agustín Lara (que se interpreta a sí mismo) está celebrando su fiesta de despedida después de una visita a España (foto 5.24). Impresionado por la bailarina del local («eso no es una mujer, eso es una enfermedad», sentencia) Lola Vargas (Lola Flores), le dice que si va a México la ayudará a triunfar. Agustín Lara vive con su sobrino gorrón —y habitualmente vestido de charro— Lucio (Luis Aguilar) y el flemático mayordomo Jenofonte (Nono Arsu). Acogiéndose a la palabra dada, Lola viaja a México y se instala, con su ímpetu característico, en la casa del compositor, concretamente en las habitaciones que solía ocupar Lucio, a quien Agustín ha expulsado de su hogar cansado de que se aproveche de él. El clandestino regreso a sus habitaciones de Lucio permitirá el encuentro con Lola y una circunstancia curiosa. Aunque ella había llegado a México soñando con encontrarse a viriles charros, Lucio, por las complicaciones de su vida clandestina, aparecerá bastantes veces travestido con la ropa de Lola (foto 5.25). Los encuentros entre Lola y Agustín Lara permiten dar salida a parte del repertorio más conocido del compositor, estableciendo interesantes mixturas en los arreglos entre los aires mexicanos y los flamencos. La primera mañana, Agustín interpreta una sofisticada versión de «Granada», una de sus más famosas composiciones en España, mientras Lola baila al ritmo de la música (foto 5.26). Poco más adelante, ambos interpretarán otra de las exitosas tonadas del maestro: «María bonita». Del pasodoble al flamenco, de la rumba al corrido, los aires musicales de estas películas mexicanas de Lola Flores, o también de Carmen Sevilla —por ejemplo, con Pedro Infante en Gitana tenías que ser (Rafael Baledón, 1953)—, conducen a una mezcla no sólo musical, sino también iconográfica (foto 5.27), con las estrellas españolas barnizadas con un toque de exotismo. En cierto modo, como señala Marina Díaz, este proceso se correspondía con los modelos de tipificación del cine de Hollywood en sus películas de ambiente tropical, en las que los modelos nacionales se aclimataban a las convenciones de los géneros del cine clásico americano[404].

La estrella más relevante que irrumpió en los años cincuenta realizó, sin embargo, el camino inverso. Después de haberse labrado un nombre destacado en el cine mexicano y en Hollywood, Sara Montiel triunfó de manera clamorosa en España gracias a El último cuplé (Juan de Orduña, 1957). La película mantenía un tono nostálgico, recreando los tiempos de la zarzuela, el cuplé, la copla y el género ínfimo. El recorrido narrativo llevaba al espectador del glamur de los teatros parisinos hasta el ambiente un tanto canalla del Paralelo barcelonés y, más concretamente, de su emblemático Molino. Orduña tuvo problemas para poner en marcha el proyecto, ya que ninguno de los productores a los que acudió pensaba que ese tipo de modelo musical tuviera alguna posibilidad comercial. Posiblemente, no pensaron que esa traslación a ambientes de la Belle Époque que acababa de producir películas como Lola Montes (Max Ophüls, 1955), French Cancan (Jean Renoir, 1954) o Moulin Rouge (John Huston, 1952), pudiera tener éxito en España. Finalmente, consiguió realizar el filme con solvencia[405], imitando algunos elementos recurrentes de las películas que acabo de nombrar, como los bailes de cancán y la explosión de colores de inspiración impresionista (foto 5.28). Pero sobre todo se trajo a Sara Montiel de Hollywood para convertirla en un icono nacional. Un elemento resultó decisivo además en este proceso. Según cuenta en sus memorias la actriz, en principio iba a ser doblada para las canciones, pero la cantante escogida para hacerlo se negó a trabajar si no cobraba por anticipado y finalmente Orduña se vio forzado a aceptar que fuera la propia Sara Montiel quien interpretara los temas. La película fue un rotundo éxito, así como las grabaciones discográficas que surgieron de ella, que permitieron un revival del género hasta principios de los sesenta[406]. El filme plantea una historia melodramática. María Luján (Sara Montiel), una antigua cantante de cuplés que conoció el triunfo en París y la admiración de duques y millonarios, languidece consumida por el alcohol en el decadente Paralelo. Un reencuentro con viejos conocidos la anima a contar su desventurada vida, marcada en su punto culminante por la muerte en la plaza del torero que amaba. Animada por sus amigos a intentar el regreso a la gloria, canta en un teatro su último cuplé, muriendo prácticamente en escena ante un público rendido a su arte. A pesar del tono de la historia, tan cargada de tópicos, la película acude a un repertorio iconográfico y a una puesta en escena sofisticados para construir el apoyo visual de las canciones, todas grandes éxitos del pasado, que gran parte del público podría reconocer con nostalgia. Orduña supo explotar la fotogenia de la estrella (fotos 5.29 a 5.31) con brillantez gracias al trabajo del excelente director de fotografía José F. Aguayo con el eastmancolor. El magnetismo desprendido por Sara Montiel en el filme fascinó a los espectadores de la época y el modelo tuvo continuidad con una serie de películas como La violetera (Luis César Amadori, 1958), de corte más traviatesco, aunque con final feliz, o Y después del cuplé (Ernesto Arancibia, 1959), ya sin Sara Montiel, que mantuvo el tono de recreación nostálgica de la Europa rutilante anterior a las dos guerras mundiales y que añoraba recuperar ese esplendor perdido de la Belle Époque.

Otro ejemplo de estrella que labró su éxito más allá de nuestras fronteras y volvió como protagonista de cine musical, en este caso con impronta francesa, fue el tenor vasco Luis Mariano, asociado a Carmen Sevilla en las películas Violetas imperiales (Richard Pottier, 1952) o La bella de Cádiz (Raymond Bernard y Eusebio Fernández Ardavín, 1953). En sus películas, también de tono sofisticado, se mezclaba la opereta con los aires andaluces.

La elaboración de estrellas relacionadas con el cine musical adoptó otra forma, que se prolongó durante la década posterior: la de los niños cantores. El punto de partida de esta moda infantil provino del considerable éxito de Pablito Calvo en Marcelino, pan y vino[407]. En su estela, el cine musical lanzó a un niño de notables recursos: Joselito. Su película El pequeño ruiseñor (Antonio del Amo, 1956) tuvo un éxito inmediato que también produjo secuelas como El ruiseñor de las cumbres (Antonio del Amo, 1958) o Saeta del ruiseñor (Antonio del Amo, 1957). La base de su música nos devuelve una vez más al género que recorre la historia musical popular española: la copla. En el caso por ejemplo de Saeta del ruiseñor, mezclada con ritmos de bolero, zambra, farruca y rumba, compuestas por Antonio Segovia y Fernando García Morcillo, versatilidad de registros a la que se ajustaba como un guante «el niño de la voz de oro» (foto 5.32).

Las tramas narrativas de las películas de Joselito solían comportar una salida del núcleo familiar, habitualmente problemático, para correr aventuras por el mundo, y un regreso que recomponía la situación para establecer armonía donde antes había conflictos. En Saeta del ruiseñor, Joselito abandona su pueblo con su amigo Quico (Manuel Zarzo) para triunfar como cantante y conseguir dinero con el fin de que una amiguita ciega pueda ser operada y recupere la vista. A pesar de la manida trama, la pluralidad de formas musicales revela esa fuerza de la copla para dotar de consistencia a las escenas y para concitar el interés del público remitiéndole a sus tradiciones ancestrales. En el momento culminante del filme, el de la Semana Santa en el pueblo de los protagonistas, Juan Mariné, director de fotografía de la película, filma intensos planos documentales de la solemne celebración integrando en ella a los personajes (fotos 5.33 a 5.35). El clímax es el de la sobrecogedora saeta que canta Joselito al Cristo de la Pasión (foto 5.36). El interés de las películas de Joselito estriba en que revelan un gusto que nos remite directamente a los modelos populares de los años treinta. En otras palabras, suponen la apreciación de un tipo de música ya no tan predominante en los ambientes urbanos y cosmopolitas que, como hemos visto en los ejemplos anteriores, se inclinaban hacia los modelos internacionales y a la mezcla con otras culturas. En realidad, según Alberto Elena, las películas de Joselito están dirigidas a un público fundamentalmente rural. Sólo El ruiseñor de las cumbres se mantuvo en las salas de la Gran Vía de Madrid de manera significativa. Sin embargo, el recorrido de estas películas fue triunfal en las salas de reestreno, en los barrios populares y sobre todo en los ambientes rurales. Como dice Alberto Elena: «La saga del Pequeño ruiseñor constituye una muy precisa radiografía de la España profunda que probablemente se encontraba en puertas de una gran transformación, pero que todavía se reconocía sin ambages en obras como El ruiseñor de las cumbres»[408]. En la misma línea de este tipo de cine, aunque sin protagonismo infantil, podemos considerar las películas de algunas figuras del cante como Lolita Sevilla, Paquita Rico o Antonio Molina. El fenómeno de la reactivación de la tradición musical de la copla en un cine dirigido a los sectores más populares y rurales encuentra un reflejo interesante en Esa voz es una mina (Luis Lucia, 1956), con Antonio Molina como un minero que aligera las penurias de sus compañeros con sus alegres coplas. Ubicada en el mundo del trabajo, la película recupera fórmulas habituales en los años treinta, como la estilización monumental del obrero o la inclusión de la dinámica laboral en cada momento de desarrollo de la trama (fotos 5.37 y 5.38). La película recurre a una idealización del trabajo con un tono decididamente irónico, como ese proyecto de mina en la que los obreros podrán disfrutar de gimnasio, piscina y biblioteca en sus horas de asueto (fotos 5.39 y 5.40). El tono de comedia colectiva contrasta con el esquemático melodrama centrado en el núcleo familiar de Rafael (Antonio Molina), con sus niños y una esposa paralítica y de salud frágil para la que necesita ganar dinero. Ya famoso en Madrid por sus dotes de cantante, Rafael llega a tener una aventura adúltera bastante sorprendente dentro del tono de la película y la caracterización del personaje, aunque el conflicto será definitivamente superado con el feliz retorno al hogar. Además de estos elementos, resulta interesante el modo en que la película hace alarde de los valores andaluces como esencia de la españolada. La música andaluza es la que parece más capacitada para sintetizar los diferentes ritmos, incluso internacionales, en la construcción de la copla, mientras que las músicas de otras regiones se quedan fijadas en un folclore menos maleable. Así se observa en el festival de coros de trabajadores de las distintas regiones españolas (fotos 5.41 a 5.43), que finalmente serán superados por los andaluces encabezados por la pirotecnia vocal de Antonio Molina. Todo ello en un contexto de exaltación del trabajo también fomentado por el No-Do en sus reportajes cada vez más abundantes sobre el desarrollo industrial, la inauguración de pantanos o la incombustible inventiva de los españoles para crear los artefactos más insospechados.

La puesta al día de este cine de niños cantantes condujo a la inevitable modernización del modelo, sobre todo para conseguir el interés del público urbano. En este aspecto fue fundamental la irrupción de Marisol (Pepa Flores) en Un rayo de luz (Luis Lucia, 1960) y la entrada, con ella, de ritmos anglosajones más actuales. Frente al mundo rural o de pequeña comunidad que representaba Joselito, Marisol conducía al espectador a espacios urbanos y a ambientes de más suntuosidad. Las tramas narrativas también partían de las convenciones habituales: una niña lanzada a una vida independiente por la ausencia de una estructura familiar, sobre todo de figuras maternas[409], y aventuras arriesgadas que culminarán indefectiblemente en un final feliz. En una de las películas más populares del ciclo Marisol, Tómbola (Luis Lucia, 1962), encontramos algunas de las características esenciales de la exitosa fórmula: Marisol es una niña de tremenda imaginación que se mete constantemente en líos por su capacidad de fabular las situaciones más insospechadas. En un momento dado, por ejemplo, convence a una compañía de militares de maniobras de que una amiguita suya ha sido secuestrada, ocasionando la movilización de las tropas, tanques incluidos (foto 5.44). Como en el cuento de Pedro y el lobo, cuando intenta convencer a los adultos y a la policía de que ha sido testigo de cómo unos ladrones se han llevado la pintura más valiosa de un museo, nadie la cree. Dispuesta a solucionar el enigma por sí misma, acude a un encuentro secreto con los ladrones, que la secuestran para deshacerse de ella. Sin embargo, la inocencia, la actitud piadosa y la irresistible gracia de la niña acabarán por sacar de los bandidos lo mejor de sí mismos. Arrepentidos, buscan la redención devolviendo el cuadro por su propia voluntad, entregándose además a la policía. Marisol aparece en la película como una niña millonaria que vive en una casa lujosa. Ha perdido a sus padres y vive con su tío; sin embargo, su alegría es incontenible y la ha convertido en la líder del exclusivo colegio al que acude, a pesar de que sus travesuras lleven al psiquiatra a algunos de sus profesores. En una escena relevante, Marisol celebra su cumpleaños en su casa rodeada de amiguitas. La primera canción que interpreta durante la fiesta pertenece al ámbito de la copla: el popular tango de Cádiz «Aquellos duros viejos». Marisol lo canta y baila con su incuestionable gracia, aunque con su vestido de niña rica, urbana y moderna (foto 5.45). La puesta en escena adopta un planteamiento escenográfico teatral para la interpretación de la canción (fotos 5.46 y 5.47). Esa estrategia cambia radicalmente justo al final de la copla, cuando sus amiguitas le piden que cante «Tómbola». Compuesta por Antonio Guijarro y Augusto Algueró, aquí nos movemos definitivamente en el terreno de la música pop, abierta a los ritmos anglosajones de su tiempo. Frente a las convenciones escenográficas del tango, con «Tómbola» Marisol se desplaza por el espacio de la banda, toca la batería, interactúa con los músicos y baila rodeada por ellos, como una cantante moderna (fotos 5.48 a 5.50). El ritmo de la canción plantea un proceso de síntesis de la música que constituyó la españolada durante los años treinta, a la que el estilo de Marisol está pegado, con las nuevas formas expresivas que definirán un ideal de modernidad vinculado a la España del desarrollismo.

La consumación de esta síntesis que renovaría la españolada hasta mediados de los setenta se encuentra en la serie de películas dirigidas por José Luis Sáenz de Heredia y protagonizadas por dos jóvenes estrellas que marcarían época: Manolo Escobar y Concha Velasco. Todas sus películas tratan sobre los problemas de la modernidad estableciendo el contraste entre los personajes diseñados para Manolo Escobar, que le hacen interpretar el papel de hombre poseedor de los valores tradicionales aunque abierto a los cambios; y Concha Velasco, desempeñando habitualmente el rol de la mujer inteligente, moderna, minifaldera e independiente. Las historias amorosas que construyen ambos personajes conducen a una irremediable conciliación de las transformaciones de la modernidad con valores normalmente representados por el personaje masculino (la caballerosidad, el orgullo de ser español, la generosidad… dentro de la inmutable visión conservadora de Sáenz de Heredia) que permanecen siempre como base de esas transformaciones. Las películas de la pareja ofrecen una visión optimista del desarrollismo y plantean los problemas de las mentalidades más tradicionales ante la llegada de las influencias extranjeras, sobre todo mediante el turismo. Un poco más adelante en este capítulo volveré a ocuparme de estos aspectos, pero ahora me interesa incidir en la renovación de la españolada. Manolo Escobar, formado en los ambientes musicales de Barcelona, había desarrollado en las verbenas de barrio «un nuevo estilo personal de la música española, con un ritmo más moderno que se adecuaba y adelantaba a los nuevos tiempos de la copla y el flamenco, mezclados con la rumba catalana y el pop»[410]. Uno de sus primeros éxitos cinematográficos, Un beso en el puerto (Ramón Torrado, 1966), fijó prácticamente su estilo posterior, aunque en este caso su compañía femenina era una exótica turista extranjera interpretada por Ingrid Pitt antes de convertirse en la musa del cine de horror británico (foto 5.51). La combinación con Concha Velasco cuajó después de que ésta hubiera definido su perfil de estrella juvenil en éxitos como Las chicas de la Cruz Roja (Rafael J. Salvia, 1958), aunque su estilo de mujer moderna quedó dibujado definitivamente en Historias de la televisión (José Luis Sáenz de Heredia, 1964) donde interpretaba el inefable éxito que desde entonces quedó asociado a su nombre: «La chica yeyé».

Sáenz de Heredia combinó con habilidad los dos ingredientes aparentemente opuestos, pero que demostraron tener una buena química, en Pero… ¡en qué país vivimos! (1967). En el arranque de la película, una voice over narradora nos sitúa ante dos cantantes de éxito totalmente opuestos. Primero Bárbara (Concha Velasco), cantante yeyé, irrumpe en la pantalla con la canción «Beatnik», un ritmo pop anglosajón cuya letra comienza de esta guisa: «Beatnik, yo sé que no eres beatnik, y quiero que me sigas, y me hables, y me mires, y me trates como un beatnik. Beatnik, yo quiero que seas beatnik…» (compuesta de nuevo por Antonio Guijarro y Augusto Algueró). A continuación, Antonio Torres (Manolo Escobar) se explaya con una de sus coplas de música española. El narrador nos presenta ante el conflicto que desarrollará la película desde un principio, ubicando el enfrentamiento en el terreno de la industria de consumo cultural y del triunfo mediático (foto 5.52). De hecho, unas imágenes de Cervantes y Shakespeare sobre un fondo de imágenes turísticas de España y Gran Bretaña (fotos 5.53 y 5.54), condensan la naturaleza del enfrentamiento[411]. Discos, radio, televisión y medios publicitarios cobrarán un papel significativo en el filme, así como la descripción de una sociedad que comienza a plantearse problemas de identidad frente a la penetración de valores y costumbres que no se consideran propios. El argumento, en breves palabras, consiste en el enfrentamiento entre Bárbara y Antonio y sus respectivos estilos de música para conseguir un premio. El agente publicitario Roberto Sicilia (Alfredo Landa) ha pensado que los máximos representantes de la música moderna y la tradicional española se enfrenten representando cada uno de ellos una opción de bebida que se quiere promocionar: el whisky foráneo frente a la andaluza manzanilla. La lucha que se anuncia entre dos personalidades tan opuestas la resume asustado uno de los personajes, cuando prevé que el encuentro entre las dos estrellas será: «El Vietnam, ¡ya lo creo!». La línea narrativa que conducirá a la historia amorosa comienza, como era de esperar, con un absoluto choque de personalidades, que incluso se revela a partir de sutiles señales de la puesta en escena[412]. Bárbara acusa al Homo hispanicus (en sus palabras) de ser un zulú y un antiguo. La respuesta de Antonio recoge la mentalidad más trasnochada que pueda imaginarse: «A mí, una mujer, si no cose y no reza, me parece que no es una mujer». Lo interesante de la película es que este enfrentamiento no se reduce a los conflictos de la pareja, sino que se lleva constantemente a la calle, como un enfrentamiento nacional que provoca las peleas en los bares, o entre el público que asiste a las diversas actuaciones planeadas para la disputa del premio. Incluso, en un chocante ejercicio autorreflexivo, aparece un entrevistador, no está claro si de la televisión, o de la radio, o si surge de la propia película, que se dedica a preguntar a la gente de la calle si prefieren la música moderna yeyé o la tradicional española (fotos 5.55 y 5.56). Las respuestas de los entrevistados resultan espontáneas, en un gesto que puede recordar la televisión o la radio en directo. El momento culminante del enfrentamiento entre Bárbara y Antonio se dará con la interpretación de uno de los más famosos pasodobles, «La morena de mi copla», de Carlos Castellanos, popularizado por Estrellita Castro en los años treinta y retomado por Manolo Escobar con gran éxito. El duelo comienza con Bárbara cantando una versión irónica, antimachista y con ritmo moderno ataviada con un traje andaluz culminado en minifalda y sombrero cordobés (foto 5.57). Aguijoneado por ese sacrilegio, Antonio sale al escenario a cantarla siguiendo los cánones tradicionales, superponiéndose ambas versiones en un choque iconográfico y musical que reclama una solución (foto 5.58). La actuación supondrá un agravamiento de la pelea entre los dos competidores, pero también el primer reconocimiento por parte de Antonio de que está enamorado de Bárbara. A partir de ahí, el final conducirá a una reconciliación de los mundos que lleva implícita, como no podría ser de otra manera, una claudicación de la modernidad femenina y extranjerizante ante la consistencia de las tradiciones nacionales, aunque éstas también resultan modificadas.

La conclusión de la película marca, en parte, el resto del ciclo protagonizado por Concha Velasco y Manolo Escobar. Después de Pero… ¡en qué país vivimos!, la parte musical sería responsabilidad casi exclusiva del cantante de coplas, mientras que Concha Velasco se mantendría en su papel de chica moderna e independiente que anhela casarse al final con el caballero tradicional. La música yeyé y los ritmos más modernos quedarán para otro tipo de películas dirigidas exclusivamente al público juvenil, mientras que las de la pareja se dirigirán a espectadores más sensibles a las tradiciones. De todos modos, los conflictos de la modernidad quedarán patentes de manera bastante atrevida en ocasiones. Juicio de faldas (José Luis Sáenz de Heredia, 1969), por ejemplo, cuenta la historia de un camionero, Manuel Fernández (Manolo Escobar), acusado injustamente de violación. Concha Velasco interpreta a su abogada, que tiene que afrontar un caso particularmente delicado. Aunque la película trata temas escabrosos con ligereza de comedia, el conflicto de una sociedad en rápida transformación le permite a Sáenz de Heredia caricaturizar muchas de las costumbres en mutación con un tono ácido. Del mismo modo, En un lugar de La Manga (Mariano Ozores, 1970) afronta con la visión típicamente conservadora la invasión turística y la pérdida de costumbres autóctonas, pero al mismo tiempo describe con bastante crudeza la mentalidad depredadora de los especuladores que quieren convertir la costa mediterránea en una sucesión de rascacielos para acoger a los turistas. La modernidad y la sociedad de consumo se iban consolidando en el país, pero no sin dejar una huella traumática, señalada sobre todo por los cineastas más nostálgicos de un tiempo que estaba condenado a desaparecer.

5.3. Géneros y otras manifestaciones del cine popular

El modelo industrial de los cincuenta y sesenta presentó otros síntomas significativos para entender las transformaciones del cine español. Aunque exceda el ámbito de este libro al tratarse fundamentalmente de producciones americanas, la apertura al exterior de esos años tuvo una consecuencia muy importante entre los profesionales del cine en nuestro país con la llegada de las coproducciones y sobre todo las superproducciones que se rodaron en España (y también en otros países europeos) en unos momentos de reestructuración de los grandes estudios de Hollywood. El sistema monopolístico que los sustentaba fue desmantelado en 1948, cuando una serie de decisiones judiciales y gubernamentales obligaron a los grandes estudios a dejar de controlar de manera casi exclusiva los tres sectores de la industria (producción, distribución y exhibición) y los apartaron de la puja por el control de la emergente televisión en beneficio de las grandes corporaciones de radio. Todo esto unido a las convulsiones relacionadas con la Guerra Fría, el papel inquisidor del Comité de Actividades Antiamericanas y la penetración en la industria cinematográfica de conglomerados empresariales de la alimentación, la energía y otros sectores que desplazaron a los antiguos ejecutivos formados exclusivamente en el negocio del cine, tuvo como consecuencia un cambio profundo en la cultura de Hollywood. Una de las secuelas, sobre todo impulsada por la competencia cada vez más punzante de la televisión, fue la de poner en marcha grandes producciones de tono épico y monumental en formatos panorámicos y brillante technicolor, con el fin de ofrecer al público algo que la televisión, en blanco y negro y con pantallas todavía diminutas, no podía ofrecer. Concretamente, en España destacó Samuel Bronston, un productor californiano que, instalado en el país, llevó a cabo —entre otras— las películas de Nicholas Ray Rey de reyes (King of Kings, 1961) y 55 días en Pekín (55 Days at Peking, 1963), y, por supuesto, El Cid (Anthony Mann, 1961), su mayor éxito comercial y el filme que le hizo soñar con la construcción de un imperio cinematográfico que nunca llegó a cuajar[413]. En todas ellas, y bastantes otras realizadas durante esos años, trabajaron técnicos y actores españoles, consolidando una base importante de profesionales para la industria.

Dentro de la línea de reconstrucciones del pasado, aunque en este caso relacionado con el romanticismo, el melodrama y fundamentalmente dirigido al consumo femenino, podemos considerar otro de los grandes éxitos del momento: ¿Dónde vas, Alfonso XII? (Luis César Amadori, 1959), que tuvo una secuela con ¿Dónde vas triste de ti? Alfonso XII y María Cristina (Alfonso Balcázar, 1960). En parte, este tipo de películas parece seguir la corriente del triunfo de El último cuplé o La violetera (esta última también dirigida por el experto en melodramas Amadori), puesto que recreaban el entorno de la Belle Époque con apuntes hacia un mundo aristocrático definitivamente arrasado por dos guerras mundiales y el ímpetu de la modernidad. Mientras en El último cuplé se incluían las viejas canciones para remover los rescoldos de los recuerdos del público, en estas películas románticas la espectadora encontraba amor sublime, pero abatido por alguna desgracia, bailes suntuosos en salones palaciegos y deslumbrantes vestidos de cuento de hadas. En este contexto de una Europa ya reconstruida tras la guerra, aunque mirando hacia el esplendoroso pasado con nostalgia, debemos tener en cuenta para entender el éxito de la película de Amadori el precedente de Sissi (Ernst Marischka, 1955) y sus secuelas posteriores. También esa moda de suntuosas cortes y melancólicos aristócratas recorrió Hollywood con películas como El cisne (The Swan, Charles Vidor, 1956) o incluso la Cenicienta (Cinderella, Clyde Geromini y otros, 1950), de Walt Disney. Estas historias apuntaban a un nuevo peso del romance dirigido al importante mercado femenino. En realidad, estas bodas principescas se habían convertido en un auténtico fenómeno de masas explotado hasta la extenuación por los noticiarios cinematográficos, las revistas ilustradas y la incipiente televisión. La boda del sha de Persia con la princesa Soraya Esfandiary-Bakhtiari en 1951 alimentó las revistas y las ensoñaciones de millones de personas. Pero incluso esa boda palideció comparada con la cobertura mediática de la de Rainiero de Mónaco con la estrella norteamericana Grace Kelly en 1956. Finalmente, en España también tuvo un enorme impacto la boda de Balduino I de Bélgica con Fabiola de Mora y Aragón en 1960. Los conflictos familiares, los momentos venturosos y las desgracias, los aniversarios, las lujosas vacaciones y las periódicas fiestas reales se convirtieron en un reclamo semanal en los quioscos para las consumidoras asiduas a revistas como ¡Hola! o Lecturas. No sólo esto, también las niñas entraron en el mercado del consumo de la sangre azul con la aparición en 1958 de la revista infantil Sissi, dedicada a alimentar esos sueños románticos, y que consiguió un éxito fulminante[414].

Además de esta vena romántica y melodramática, otros elementos vinculados a la industria cultural tuvieron un impacto cinematográfico relevante. Un ejemplo destacado son las dos adaptaciones de los mayores triunfos del escritor de seriales radiofónicos Guillermo Sautier Casaseca: Lo que nunca muere (Julio Salvador, 1955) y Ama Rosa (León Klimovsky, 1960). Lo que nunca muere fue el serial radiofónico que convirtió a Sautier Casaseca en un personaje central de la radio española[415]. El planteamiento de la historia está lleno de golpes de efecto y situaciones inesperadas, así como de cliffhangers, es decir, momentos que dejan la acción suspendida para el espectador en un punto intensamente dramático, dentro de las convenciones más habituales del serial. El inicio del filme nos presenta a una compañía de soldados formando en homenaje al valeroso comandante Carlos Lopes Doria (Conrado San Martín) que va a ser condecorado por una acción heroica. Mientras el oficial lee el parte de los motivos para la distinción, un sacerdote y Doria, vestido de paisano, aparecen de repente y le comunican al general que ha decidido abandonar el Ejército, profesar votos religiosos y dedicarse a ser misionero (fotos 5.59 a 5.61). Piden que, como si hubiera caído en combate, se condecore a su guerrera, porque el comandante, cuando tome sus votos «habrá muerto para el mundo». Casi enlazando con esta escena, se produce un secuestro y comienzan a plantearse interrogantes, incluyendo bellas espías y taimados malvados de rasgos exóticos, como en los seriales de los años veinte. Lógicamente, es esencial el peso de los diálogos y de ocasionales monólogos en la caracterización de los personajes o en el desarrollo de la trama. Esto se combina con un recorrido narrativo que lleva desde la Guerra Civil española o las actividades coloniales en el norte de África hasta el espionaje entre las grandes potencias en el contexto de la Guerra Fría. Traiciones, desengaños, sorprendentes giros narrativos y personajes que cambian radicalmente en las expectativas que generan en los espectadores, definen un complejo relato que depende en su estructura del precedente radiofónico. Además de esto, los referentes estilísticos del cine son también muy importantes, como la iconografía del cine negro y la iluminación de clave baja. Los podemos observar en la aparición de la enigmática Nita Krusova (Vira Silenti) y su encuentro con otro espía comunista en una estación de tren (foto 5.62). Tanto el serial como la película revelan también una estrategia propagandística de la política del Régimen que, más que desarrollada en enfáticos productos específicos, se filtraba como una lluvia fina en el tejido de las producciones de consumo de masas[416].

Ama Rosa ya se aleja de estas complejidades ideológicas para entrar de lleno en la sensibilidad melodramática más exacerbada. Una mujer pobre se ve obligada por las circunstancias a dar a su hijo a una familia rica que no puede tener descendencia. En un momento determinado, consigue entrar al servicio de los que recibieron a su hijo como ama del niño, aunque su secreto no lo saben ni la madre adoptiva ni el propio niño. Un vía crucis de sacrificios, renuncias y exaltación de los sentimientos maternales acompaña la historia. Los subrayados de la puesta en escena remiten una vez más al trabajo expresivo de la fotografía de inspiración romántica y expresionista, como cuando Ama Rosa (Imperio Argentina, retornando a la pantalla tras casi diez años de ausencia)[417] es encarcelada injustamente por un crimen que no ha cometido (fotos 5.63 y 5.64). Igualmente, la escena del fallecimiento de la abnegada madre al final del filme es trabajada con el convencional cambio lumínico que establece una metáfora visual del tránsito (fotos 5.65 y 5.66).