1. El choque de la modernidad (1896-1922)

1.1. La atracción del exotismo

Apenas podemos entreverla por un instante. Casi inmediatamente, la cámara inicia una panorámica que la abandona para revelarnos una esplendorosa vista de la Alhambra. Esa fugaz visión nos ha mostrado a una mujer elegante, de aspecto cosmopolita, comportándose con desenvoltura ante un enjambre de niños que la rodea, probablemente al acecho de algún donativo (foto 1.1). La dama no es otra que la directora de cine francesa Alice Guy, una de las figuras más destacadas de la productora Gaumont. Ha venido a España con su equipo para rodar unas vistas y su camarógrafo, Anatole Thiberville, no ha podido resistirse a captar la imagen de su colega sitiada por críos alborotados antes de dirigir el plano hacia las espléndidas construcciones del palacio granadino. Nos encontramos en 1905. En su reportaje sobre España, Alice Guy hace un acopio bastante previsible de imágenes de un país que sigue despertando curiosidad por sus rasgos exóticos, sus vistas pintorescas y también por sus acusados contrastes. De este modo, recoge a las multitudes urbanas apiñándose frente a la cámara apostada en plena Puerta del Sol de Madrid. Por supuesto, tampoco faltan algunos de los lugares emblemáticos para el buen turista visual: la Cibeles, el Museo del Prado, el Palacio Real. Incluso se detiene en una humilde villa de las afueras, con sus depauperadas barracas, sus calles embarradas y un desfile incesante de carros mortuorios. Las tomas se construyen casi siempre de manera convencional: la cámara hace una panorámica, normalmente de izquierda a derecha, que va revelando poco a poco las construcciones o los espacios naturales. Así, panorama a panorama, las imágenes sacan a la luz algunas características del modo en que los enviados de Gaumont miran a sus vecinos del sur. No sólo se centran en lo meramente pintoresco o monumental. Intentan ofrecer también un equilibrio entre dos elementos que parecen dispares a simple vista. Por un lado, integran las expectativas exóticas de un país imaginado a través de la literatura popular, las guías de viajes, los folletines, las revistas, o sobre todo de las pinturas, dibujos y grabados aparecidos en tarjetas postales u otras ilustraciones de reproducción masiva. Por otro lado, reflejan el nuevo imaginario buscado por el espectador del siglo que acaba de comenzar: la modernidad celebrada por sí misma. De este modo, las maravillas de la ingeniería, el infatigable tráfico de mercancías, la celebración del comercio y la industria en exposiciones internacionales o locales, las multitudes agolpadas en las calles de la gran ciudad, con sus elevadas construcciones, el tráfico de vehículos, los trenes, tranvías y embarcaciones de hierro y acero, la constante producción que reflejan las chimeneas humeantes de las fábricas…, son elementos igualmente apreciados por los infatigables operadores de los primeros tiempos. Y eso van buscando también en España, aunque quizá con algo más de dificultad. Un ejemplo entre tantos: en la vista de Sevilla, Alice Guy evita de entrada el idealizado imaginario orientalista para ofrecernos a cambio un panorama del Guadalquivir que arranca desde el puente de Triana, un triunfo de la ingeniería francesa. A continuación, la panorámica muestra la chimenea de una fábrica y varios depósitos y almacenes, concluyendo ante unos barcos atracados en los muelles del río (fotos 1.2 y 1.3). La imagen de la capital andaluza se asocia, así, tanto a su carácter evocador de exotismo como a su aspecto industrial y moderno. De pasada, también se hace un guiño al público de los bulevares parisinos al ofrecerle la imagen de un puente que copiaba en su diseño a otro que conocían bien, el Pont du Carrousel. Otro ejemplo: en vez de las contemporáneas y deslumbrantes edificaciones de la Barcelona modernista, hoy en día inevitables en cualquier película ambientada en la capital catalana, los primeros cineastas se empeñaban insistentemente en tomar imágenes del puerto, los rompeolas, las estaciones de tren, los jardines o los restos de la Exposición Universal de 1888 en el tejido urbano.

Por supuesto, en esas primeras imágenes de España difundidas por todo el mundo dominaban las referencias castizas o folclóricas que fascinaban al público de la época. La visión extendida por autores como Washington Irving, Prosper Mérimée, Georges Bizet o el propio Édouard Manet, por poner sólo unos nombres, había forjado un imaginario específico de resabios «orientalistas», apasionados y exóticos, en un país emplazado a la vuelta de la esquina de la Europa industrializada. España presentaba, desde su cercanía, rasgos todavía arcaicos y excitantes para las masas de los países industrializados sometidas a la disciplina de las fábricas y la alienación de la vida urbana. Las élites de artistas e intelectuales también veían en los arquetipos españoles pasiones extremas y experiencias primitivas que encajaban bien con la sensibilidad posromántica[8]. La Exposición Universal de París de 1889 había popularizado de manera extraordinaria los bailes flamencos y los aspectos más atávicos y peculiares de la cultura española. Grandes fiestas españolas y una plaza de toros instalada en el Bois de Boulogne convirtieron esta imagen tópica y romántica en el principal referente para los visitantes. A partir de la Exposición, los cuadros de músicos y bailaores flamencos se instalaron con éxito en algunos de los locales de música más importantes de París[9]. El impacto cultural de la imagen de España vinculada al flamenco, potenciada de nuevo durante la Exposición Universal de 1900, tuvo sus repercusiones directas en el cine. Alice Guy, como los operadores que la precedieron, recoge imágenes de gitanos cantando y bailando algunas piezas emblemáticas: el bolero, el tango, etc. (foto 1.4). En muchas ocasiones el exotismo de estos bailes y ambientes es acentuado con brillantes colores aplicados a mano sobre los fotogramas, como se hacía habitualmente con las féeries o filmes fantásticos.

La plasmación de ese gusto por lo pasional y lo particular en la cultura española en el cine de los primeros tiempos se refleja de manera preeminente en el interés por la corrida de toros. En una carta escrita por Édouard Manet a Charles Baudelaire dando cuenta de un viaje por España realizado en 1865, el pintor manifestaba: «Uno de los espectáculos más sorprendentes y más terribles que se pueda ver, es una corrida de toros. Cuando vuelva, espero plasmar en el lienzo el aspecto brillante, deslumbrador, y al mismo tiempo, dramático, de la corrida a la que asistí»[10]. La fiesta estaba fuertemente marcada en el imaginario del espectador culto francés de estos años, y la obra de Édouard Manet no es ajena a esta idealización estética, sobre todo por sus cuadros de toreros y corridas, así como por sus constantes homenajes a Goya y otros maestros de la pintura española. Una de las imágenes recogidas por los agentes de Lumière que presentaron el cinematógrafo en Madrid a mediados de mayo de 1896 (es decir, apenas cinco meses y medio después de la primera proyección en París)[11] es la entrada de unos toreros a la plaza de la capital. Desconocemos el programa de aquella proyección celebrada en el Hotel de Rusia de la Carrera de San Jerónimo, pero era habitual que, en sus viajes de presentación de la nueva máquina, los operadores franceses, al tiempo que mostraban las imágenes traídas directamente de su stock, aprovecharan para tomar vistas in situ. Su objetivo era impactar en primer lugar al público local, al ver fotografiados en movimiento los espacios que les resultaban tan familiares. Posteriormente, las imágenes se distribuían por el resto del mundo para satisfacer la demanda de panoramas de otros lugares. De este modo, las imágenes registradas por estos operadores muestran, además de unas vistas semejantes a las que Alice Guy recogería una década más tarde (Puerta del Sol, Palacio Real, etc.) la celebración del puro movimiento y la espectacularidad a través de los desfiles de la Guardia Real, una serie de maniobras militares o el bullicio del centro de Madrid. En sucesivas expediciones comerciales, estas vistas se ampliarían a otras regiones, monumentos y espacios pintorescos, pero uno de los temas recurrentes siguió siendo el de los toros. En apenas tres años, entre 1896 y 1899, el catálogo de los Lumière recoge veinticuatro escenas, un número que, cuantitativamente, tiene su relevancia en el total de filmes de esos años y que lo convierte en uno de los espectáculos predilectos para la compañía de Lyon[12]. Y esto resulta particularmente interesante porque la filmación de una corrida de toros llevaba el cine hasta los límites de sus recursos expresivos de ese momento para trasladar la emoción de la fiesta. En cierto modo, el rodaje en las plazas sometía al camarógrafo de los primeros tiempos a una exploración de la puesta en escena cinematográfica para conseguir la mejor visualidad: mantener en campo, con la distancia que permitiera percibir el riesgo y la espectacularidad de la fiesta, atender a los momentos esenciales del ritual, adecuar las limitaciones de duración y enfoque de cada toma a los momentos culminantes del lance. Como ocurría con ciertos deportes (el boxeo sobre todo), esenciales en la popularización de la imagen en movimiento desde el kinetoscopio de Edison, el cine se encontraba ante el desafío de dominar el espacio y el tiempo no sólo para hacer visible un espectáculo de cuerpos dinámicos, sino también para construir una emoción. Esas imágenes emocionantes eran buscadas y consumidas prioritariamente por las masas una vez acostumbradas a la novedad de observar meramente cuerpos u objetos en movimiento.

1.2. Focos receptores de la modernidad

Barcelona se había consolidado en el siglo XIX como una ciudad moderna, homologable con otras capitales europeas por el modo en que reflejaba las transformaciones de la vida urbana. La Exposición Universal de 1888 fue uno de los hitos esenciales en su espectacular desarrollo, plasmado, entre otras cosas, en la instalación de la luz eléctrica en sus calles principales. La rápida industrialización y la consecuente llegada de inmigrantes había hecho duplicarse su población entre 1877 y 1900, circunstancia que volvería a darse entre 1900 y 1930. De este modo, las masas de trabajadores, y también la clase media urbana, comenzaban a compaginar su tiempo laboral con el disfrute de alternativas de ocio entre las que, como ocurriría en otros lugares, el cine pasaría a convertirse pronto en una de las más exitosas. La ciudad en crecimiento había dado paso a una planificación pensada por un personaje muy representativo de los tiempos, Ildefons Cerdà, imbuido de rescoldos del socialismo utópico que también había prendido fugazmente en otros insignes prohombres catalanes de la generación de mitad de siglo. La nueva Barcelona pensada por Cerdà se basaba en un esquema ortogonal que combinaba espacios residenciales y de esparcimiento colectivo. Intentaba adecuarse a una concepción más higiénica y confortable de la vida en la atestada ciudad moderna, necesitada además de incluir en su trazado el recorrido de los medios de transporte. Todo ello fue conseguido a costa de la demolición de la laberíntica trama de calles medieval. Como emblema de estas transformaciones, florecía exuberante la arquitectura modernista que plasmaba en vegetaciones de piedra, adobe o escayola y estructuras de hierro, la nostalgia de la enriquecida burguesía por un mundo arcádico que había sido sustituido implacablemente por el hollín del carbón y el ruido ensordecedor de las máquinas. Al mismo tiempo, esta pujante burguesía catalana, como había ocurrido en otras partes de Europa, había proyectado en una dimensión política y cultural los procesos traumáticos de cambio vinculados a la industrialización, la emigración masiva de mano de obra de la España rural y el carácter estandarizado de la modernidad. Todo ello se plasmó en la búsqueda de unos atributos originarios de su cultura y su sociedad para perfilar un carácter nacional específico. El nacionalismo de proveniencia romántica cristalizó en la segunda mitad del siglo XIX en el movimiento de la renaixença, y este proceso cultural encontró una articulación política a través de partidos que adoptaron el programa identitario, sobre todo ante el resto de España, como un elemento definitorio en la tensión entre la reivindicación de lo particular y el cosmopolitismo moderno, que uniformaba cada vez más los países. El programa cultural cuajó a través de la reivindicación de la lengua catalana, en la literatura, el teatro y en algunos medios de comunicación como la prensa o las revistas, pero obviamente, no lo pudo hacer en un principio en el cine. Y no sólo porque la lengua no encontrara articulación en el cine mudo más que en los carteles o en las intervenciones del explicador, sino precisamente por el carácter puramente industrial del aparato, por su naturaleza comercial que lo conducía a buscar las fórmulas más eficaces y accesibles para todos los públicos posibles más allá de cualquier imaginaria frontera política o cultural.

Estas fórmulas transnacionales que se revelan como exitosas en otros países y que pueden llegar a ofrecer un prometedor negocio permiten entender las tendencias del cine mudo en Barcelona, que es el primer centro importante de producción de la Península, al menos hasta 1914. La implantación del cinematógrafo en Barcelona y el modo en que los problemas de su recepción repercuten en el resto de España suponen un ejemplo significativo que revela las tendencias contradictorias que atraviesa el choque del público de comienzos del siglo XX con las manifestaciones de la modernidad. Barcelona es el primer lugar en el que apareció el debate sobre el posible carácter pernicioso del cine. Las condenas contra el nuevo aparato de distracción de las masas constituyen, probablemente, el síntoma más evidente de su inmediata y exitosa implantación social. De este modo, temerosas por las consecuencias nefastas del nuevo espectáculo, surgieron posiciones contrarias en la línea de las campañas que las «ligas de la decencia» o los movimientos más conservadores habían puesto en marcha desde la primera década del siglo XX tanto en Europa como en Estados Unidos. En el caso de Cataluña, se manifiesta sobre todo en la obra de representantes de algunos movimientos culturales de los que hay constancia en una fecha tan temprana como 1908[13]. Sin embargo, conseguirán que en noviembre de 1912 aparezcan las primeras leyes reguladoras del cinematógrafo en España. Para estas fechas, la capital catalana ya contaba con casi un centenar y medio de salas[14]. Los primeros lugares de proyección, más o menos fijos, eran abastecidos fundamentalmente por las compañías francesas y norteamericanas que habían establecido sus delegaciones en Barcelona y posteriormente en Madrid. Pero pronto comenzaron a aparecer una serie de individuos emprendedores que buscaron en el cine un marco para desarrollar su creatividad y al mismo tiempo intentar hacer negocio. Entre estos artesanos destacó Fructuós Gelabert, autor del considerado primer filme de ficción realizado en España: Riña en un café (1897). La película, como prácticamente el 90% del cine mudo español en estimación recogida por Román Gubern, se ha perdido[15]. Una reconstrucción realizada varias décadas más tarde por el mismo Gelabert nos permite observar la simple anécdota narrativa de una pelea en un bar entre dos tipos motivada por los celos. El filme encaja perfectamente dentro de la tendencia más básica de la estética de atracciones, es decir, el gusto del cine de los primeros tiempos por captar la atención del espectador a través de imágenes que enganchen su mirada a la contemplación de cuerpos y objetos en movimiento, las acrobacias, las variadas formas de entretenimiento popular, las tomas de acontecimientos dramáticos, los panoramas de lugares exóticos o atractivos. El filme de Gelabert, como el de los primeros cineastas en el resto del planeta, es representativo de este interés por atrapar al espectador en un torrente de imágenes dinámicas. No menos importante resultaba la capacidad puramente mostrativa del cine, el hecho de que fuera recibido como un retrato colectivo insuflado de la impresión de vida que produce el movimiento. Hablando de la primera proyección pública de sus trabajos, el propio Gelabert nos cuenta:

Con motivo de ser el 24 de agosto, día de San Bartolomé, la fiesta mayor de la barriada de Sans, monté aquel año [1897] un entoldado en el patio de unas casas hoy desaparecidas. En dicho entoldado se proyectaron mis tres películas, alternadas con algunas de las fabricadas por Lumière y Meliers [sic]. El éxito que tuvieron mis creaciones fue indescriptible, pues el efecto que causó a los asistentes verse en la pantalla fue de tal júbilo, que a cada aparición en escena estallaban en clamorosas muestras de entusiasmo. Luego procuraban que todos sus parientes, amigos y conocidos fueran a admirarles en su papel, y así el patio se veía siempre lleno, no obstante darse las sesiones sólo por la noche, cosa inusitada en aquella época[16].

Junto con Gelabert, otros cineastas de los inicios en Barcelona —como Ricardo de Baños, Albert Marro o Juan María Codina— son los responsables de articular en el cine español las fórmulas básicas de la estética de atracciones que observan en las películas que se proyectan de manera ya continuada en Barcelona con el cambio de siglo. Sobre todo son filmes franceses, pero también italianos, ingleses o norteamericanos que llegan a través de las rutas comerciales tradicionales (fundamentalmente las del textil o del vino)[17] en las que se integra el cine y que tienen a Barcelona como un importante puerto, centro logístico y conexión ferroviaria de referencia. También son los arriesgados emprendedores que dan lugar a un precario entramado industrial vinculado a pequeñas compañías productoras, casi todas de corta vida. Algunos de ellos son los responsables de los intentos por establecer bases más consistentes y al mismo tiempo autóctonas del negocio del cine. Resultado de ello es, por ejemplo, la aparición de una sala estable de proyección de películas, Diorama, alrededor de la cual florece una pequeña industria de fabricación de material cinematográfico y un laboratorio de revelado que culminarán en la puesta en marcha de la productora Films Barcelona, en la que será una figura descollante el propio Gelabert[18]. En muchas ocasiones, estos primeros cineastas realizan trabajos para los grandes gigantes extranjeros, sobre todo las compañías francesas Gaumont o Pathé. De ellas imitan modelos y temas narrativos, pero también establecen algunas vinculaciones profesionales de tipo técnico o comercial (como agentes o delegados de distribución) que les permiten financiarse y emprender pequeños proyectos propios.

Un caso representativo es, sin duda, el del cineasta español más importante de la estética de atracciones: el turolense Segundo de Chomón, que se asienta en Barcelona tras su regreso de la Guerra de Cuba y una breve estancia en París. Su esposa, una actriz francesa, había puesto en marcha una empresa dedicada a un creciente negocio surgido a rebufo del rápido éxito del cine: el coloreado a mano de películas. Chomón instaló un taller de coloreado fotograma a fotograma en Barcelona y llegó a un acuerdo con Pathé para procesar sus películas. Al parecer, una visita del responsable de la casa parisina Ferdinand Zecca y el consecuente visionado de algunas películas filmadas por Chomón, propició su contratación inmediata. El cineasta se trasladó así a París en otoño de 1906 con el fin de hacer filmes que compitieran con los prodigios técnicos de Méliès. A pesar de esta dependencia con la casa Pathé, Chomón no dejó de emprender proyectos propios o de otras casas productoras durante sus años en Barcelona. A su regreso a la capital catalana en 1910, tras cuatro fecundos años en París, creó una compañía para la producción de filmes con el empresario de variedades Joan Fuster Garí. El objetivo de esta empresa no era ya centrarse sólo en los trucos ópticos de la estética de atracciones, de los que Chomón era un maestro reconocido pero que ya comenzaban a saturar al público, sino también realizar películas más acordes a las nuevas sensibilidades y tendencias estilísticas, siguiendo las fórmulas genéricas que se iban configurando durante esos años: melodramas, filmes románticos e históricos, zarzuelas, etc. La Sociedad Chomón y Fuster produjo unas cuarenta películas en el plazo de un año, pero el negocio no prosperó y Chomón acabó contratado por otra potente industria europea, la italiana, a partir de 1912.

Las películas más famosas de Segundo de Chomón fueron producidas fuera de España[19], pero en cualquier caso, responden a esa concepción fluida de imitaciones, influencias y conexiones a escala internacional del negocio cinematográfico. Por ejemplo, su celebrada película El hotel eléctrico, de 1907, fue realizada en París siguiendo el modelo de un filme americano que arrebató al público aquel año: The Haunted Hotel, realizada por Jack Stuart Blackton para Vitagraph. El virtuosismo de los efectos técnicos del filme de Blackton fascinó tanto a Chomón que incluso le llevó a inventar una cámara para imitar sus hallazgos en la animación y el trucaje, mostrando cómo los objetos y el mobiliario del hotel se movían por sí solos para asear, afeitar, peinar, limpiar las botas e incluso escribir la correspondencia de los huéspedes[20]. Dentro de esta predisposición a la imitación (por no decir descarnadamente al plagio o, en lenguaje de hoy en día, al pirateo), consustancial al negocio cinematográfico, debemos detenernos en una de sus películas realizadas en España que resulta reveladora del modo en que el cine autóctono participaba de estas tendencias. Se trata de la conocida como El heredero de casa Pruna (L’hereu de ca’n Pruna, 1905) o también Los nuevos guapos de la vaquería del parque. El filme partía, al parecer, no de uno, sino de dos modelos previos. Por un lado, según nos cuenta en sus (cuestionables) memorias Fructuós Gelabert, un filme publicitario realizado por él mismo y titulado Los guapos de la vaquería del parque, que pretendía atraer clientela para una lechería utilizando el gancho de una inexistente soltera millonaria en busca de marido que citaba a sus pretendientes en ese lugar[21]. Por otro, un filme americano de enorme éxito, Personal, realizado por Biograph ese mismo año. La película se basaba en un asunto aparentemente inspirado en un hecho real y consistía en la historia de un solterón que ponía en la sección de contactos de un periódico un anuncio en busca de esposa, citando en un parque a las candidatas. A la llamada acudían cientos de mujeres que iniciaban una empecinada persecución del aterrorizado galán. Finalmente, era atrapado y acababa comprometido con una de ellas, no precisamente la más bella. El filme de Biograph fue inmediatamente plagiado por otras compañías norteamericanas y conocemos versiones casi inmediatas de Edwin S. Porter y de la productora de Sigmund Lubin[22]. La película de Porter, realizada en agosto de 1904[23], parece que se estrenó en Barcelona en octubre de ese mismo año[24].

En cualquier caso, lo que nos interesa destacar es cómo se adaptó inmediatamente un proceso esencial en el desarrollo del estilo cinematográfico de esos años, mostrando algunas características de la madurez de la estética de atracciones. Se trata de un género que se puso de moda en ese momento y que es conocido como chase films o filmes de persecución. La base de estas películas seguía consistiendo en mostrar un asunto cómico en relación con la pantomima y las acrobacias, pero en un formato más largo, conseguido a través del engarce de escenas sucesivas unidas por un mismo hilo conductor: la frenética carrera de los participantes. De este modo, tras la presentación narrativa del motivo y algún gesto caracterizador del personaje principal (la redacción del anuncio, el acicalamiento del novio, cómo se colocaba una aparatosa flor en el ojal para ser reconocido) la estructura de la persecución era siempre semejante: los personajes entraban en campo, tropezaban, o se topaban con alguna dificultad en el terreno (una valla, una pared, un banco, un terraplén, un arroyo…), o se encontraban con algún medio de transporte (tranvía, automóvil…). Después de la pirueta de rigor o del inevitable topetazo, salían de campo, siempre sin detener el flujo del movimiento. Los planos se sucedían de acuerdo con esta estructura fija y no mostraban un carácter de progresión dramática o de tensión hacia una resolución: simplemente ponían a los figurantes ante una nueva dificultad para que ejecutaran su acrobacia. La conclusión, una vez atrapado el galán, nos conducía a un plano emblemático y cercano de la nueva pareja. Sus rostros grotescos (en Meet Me at the Fountain [1904], por ejemplo, la «novia» era en realidad un actor travestido) vistos de cerca pretendían despertar de modo contundente la última carcajada del espectador como cierre del trayecto.

Si comparamos la película de Lubin a la que acabo de referirme con el fragmento que ha sobrevivido de El heredero de casa Pruna, observaremos algunas diferencias reveladoras. Para comenzar, frente al marco urbano de los filmes norteamericanos en el que el recurso a la sección de contactos de la prensa revela la alienación de la vida moderna y el anonimato en la gran ciudad (además del uso del periódico, un medio de comunicación de masas), Chomón trasladaba la acción a un ambiente aparentemente rural o, al menos, suburbano. El protagonista es una figura que reencontraremos posteriormente en el cine cómico español, un «paleto» en la forma de payés catalán, grotescamente caracterizado con su barretina y una serie de aderezos de vestimenta que ayudarán a la comicidad posterior (foto 1.5)[25]. El galán acude a un escribiente para que ponga un aviso en una pared de la plaza del pueblo de su deseo de encontrar novia y se acicala para ser reconocido en un primer plano que resalta sus rasgos cómicos (fotos 1.6 y 1.7). Un nutrido grupo de mujeres pasa casualmente ante el anuncio y muestra decididamente su interés, por lo que podemos suponer que surgirá un conflicto con las candidatas. Esta circunstancia narrativa limita el efecto de sorpresa planteado en las versiones americanas, consistente en que aparecieran todas ellas de repente ante el novio en el lugar en el que se había fijado la cita. En la persecución, el ambiente urbano es inexistente (frente a los parques y los suburbios americanos) y el medio de transporte al que se recurre en uno de los episodios es una modesta bicicleta, frente al tranvía, por ejemplo de Meet Me at the Fountain (foto 1.8). En cualquier caso, el recurso a la naturaleza, los muros, el trazado de los caminos o las filas de árboles que bordean la carrera de los protagonistas demuestran un estudiado interés por la composición en perspectiva y por el aprovechamiento de la profundidad de campo. Por otro lado, se observan algunos desajustes, quizá ligados a cierta falta de previsión, que contrastan con estas cuidadosas composiciones (foto 1.9). Por ejemplo, varias de las dificultades del terreno que deben ser superadas resultan obviamente excesivas para la capacidad física de las perseguidoras. El penúltimo plano conservado muestra diversos movimientos en zigzag de los figurantes entre unos árboles que hacen que los personajes se dirijan en diferentes direcciones y el perseguido reaparezca fugazmente en el encuadre… La última imagen superviviente nos ofrece un motivo presente también en los precedentes americanos: el galán cayendo a una alberca perseguido por las mujeres. Podemos suponer, por el seguimiento tan meticuloso que se plantea de los modelos imitados, que el filme debería concluir con una emblemática imagen final en la que los personajes, tomados en un plano medio, consumarían a través de muecas y arrumacos el cierre narrativo.

Lo que me parece imprescindible destacar de estos ejemplos es que, desde sus orígenes, el cine español participa activamente en este tráfico de ideas, soluciones narrativas y visuales, recursos técnicos, motivos e incluso plagios. A la vez que, como en el resto de las cinematografías de los países europeos, recibe y en ocasiones reelabora con fórmulas autóctonas y concordantes en el tiempo las características de las grandes corrientes internacionales que definen las transformaciones en el estilo fílmico. Es cierto, como se ha señalado habitualmente por la historiografía, que estos procesos no acabarán por dar paso a una industria del cine consolidada. La precariedad del desarrollo social y económico del país a principios del siglo XX es determinante en este sentido. Pero no es menos relevante observar que, desde una concepción más restringida, el cine español participa activamente de estos procesos y construye productos homologables a los foráneos. Y, sobre todo, está destinado a un público sensible y deseoso de consumir estas creaciones de la modernidad. En otras palabras, si no completamente, una parte significativa del país estaba preparada para entrar en el siglo XX junto con el cinematógrafo.

La concordancia del cine español con los procesos de transformación del estilo fílmico internacional se puede observar en infinidad de ejemplos. La película (también incompleta) Don Pedro el Cruel (1911), rodada por Hispano Films, la compañía de Albert Marro y Ricardo de Baños, nos sitúa en su arranque ante un drama histórico de innegable concepción teatral. De hecho los actores saludan al principio, uno a uno, frente a un telón con la convencional inclinación de agradecimiento ante unos imaginarios aplausos (foto 1.10). Este telón, con el anagrama de la compañía, se abre para dar paso a un decorado que describe la sala donde el rey despacha sus asuntos (foto 1.11). A la derecha, una puerta, por la que aparece el monarca desde la profundidad de campo, nos revela el espacio de sus habitaciones privadas, ya que posteriormente veremos también aparecer por ella a la reina (foto 1.12). A la izquierda del encuadre, otra puerta permite la entrada de servidores y criados. En su planteamiento escénico, la película participa de los rasgos esenciales del film d’art, típico de esos años en Francia, por la importancia concedida al vestuario y a los decorados, así como por la interpretación solemne y convencionalmente afectada de los actores, que revela su interés por llegar a un público culto o de procedencia social más elevada. Además de la conexión con el film d’art, la película también está vinculada a modelos teatrales un tanto arcaicos (el drama romántico) pero todavía exitosos entre el público español en esos años. La funcionalidad y la sofisticación escénica de las soluciones fílmicas planteadas se muestran en infinidad de detalles: la sala de la Guardia Real presenta una cuidadosa iluminación cenital justificada por la gran ventana del decorado que aparece en la parte superior del encuadre. Aún hay aspectos más relevantes. El complejo tratamiento de los exteriores que ocupa la mayor parte del fragmento recuperado es lo que nos permite relacionar el filme con las prácticas internacionales de puesta en escena hacia 1910. Un aspecto esencial consiste en aproximar al espectador a las complejas emociones que intentan manifestar los personajes. Éste fue también un elemento desarrollado por la tendencia del film d’art, que hacía depender la intensidad dramática de la gestualidad del actor. La técnica se revela por el modo en que los personajes se acercan a la cámara para que ésta recoja los matices expresivos. También es importante el posicionamiento de la propia cámara a la altura del pecho para dar un cierto enaltecimiento a sus figuras[26]. El modo más habitual de conseguir estos efectos consiste en los recorridos del personaje por el encuadre y su distancia de la cámara, sobre todo aproximándose o alejándose de ella. De este modo, en una escena en la que el espía enviado por el rey se aproxima al campamento de los conspiradores, podemos observar la representación por parte del actor de distintas emociones y en distintas escalas que van del plano entero al primer plano (fotos 1.13 a 1.15).

No sólo esto, el tratamiento del espacio en exteriores, trabajado en el encuadre a través de entradas y salidas del personaje por lugares inesperados (por la parte superior, descolgándose por una cuesta cuando llega a la tienda de los hermanos del rey, por ejemplo) crea un dinamismo y un efecto sorprendente que rompe con las formas escénicas habituales. El modo en el que se aborda la composición de los figurantes en la imagen también es minucioso. El trabajo de la profundidad de campo y la perspectiva en el interior del encuadre, así como el contraste entre elementos móviles y estáticos, guía eficazmente la mirada del espectador e intensifica el suspense y dramatismo del plano. Evitando a los centinelas del campamento enemigo, el espía atraviesa un encuadre perfectamente compuesto para conseguir ese efecto emocionante en el espectador y dirige su mirada hacia lo esencial (foto 1.16). Del mismo modo, el momento de mayor relevancia dramática, en el que el espía escucha los planes de los conspiradores abriendo con su daga un agujero en la tienda de campaña, permite una concepción dinámica de la articulación de dos espacios diferentes para una mejor eficacia narrativa, apoyada de nuevo sobre el gesto del actor en un plano próximo, en la línea de las experimentaciones que se realizaban en la puesta en escena en aquellos años (fotos 1.17 y 1.18).

En cierto modo, Don Pedro el Cruel muestra algunos avances notables con respecto a otra película de la Hispano Films realizada anteriormente por Albert Marro y Ricardo de Baños: Don Juan Tenorio (1910)[27]. Aunque algunas de las convenciones del film d’art que hemos mencionado están indudablemente presentes (proximidad de la cámara de los actores en algunos momentos culminantes, visión a la altura del pecho, concepción escenográfica…) se observa una composición de las escenas muy dependiente del ritmo del texto hablado. La obra teatral de José Zorrilla era un referente ampliamente conocido e incluso popularizado en algunos de sus fragmentos más célebres. La versión fílmica se ajusta bastante al modelo y, en cierto modo, presupone en el espectador el conocimiento de los versos de Zorrilla para su disfrute. En cualquier caso, la dependencia del referente teatral coarta el desarrollo de la trama de acuerdo a las acciones y las emociones construidas por el personaje, como comienza a verse de una manera más patente en la película anterior.

La extensión de las innovaciones estilísticas del cinematógrafo en España se puede encontrar también en una de las más importantes productoras de los primeros tiempos: la compañía valenciana Films H. B. Cuesta. La ciudad de Valencia experimentaba por aquellos años un rápido proceso de modernización y de transformación del mundo rural que la circundaba por nuevas formas de vida expresadas de manera emblemática en las novelas de Vicente Blasco Ibáñez. El cine había calado muy pronto en la capital levantina. Prueba de ello es que, en una novela publicada en 1900, el propio Blasco utiliza en cuatro ocasiones la forma adjetivada cinematográfico para calificar impresiones o paisajes, como en el pasaje «… destacábanse como visión cinematográfica las filas de naranjos»[28]. En el caso que nos ocupa, vuelve a ser decisiva la iniciativa de un individuo emprendedor llamado Antonio Cuesta, comerciante de droguería que también incorpora a su negocio productos fotográficos y del aún más extendido (aunque de elevado precio) fonógrafo. Formando sociedad con un fotógrafo llamado Ángel García Cardona, que había comenzado en el negocio con un salón de proyecciones en 1899, funda en 1905 una compañía que se prolongará hasta 1915[29]. El inicio de su éxito se debe, principalmente, al rodaje de corridas de toros que tienen una notable demanda entre los aficionados locales. Esto le permitirá convertirse en poco tiempo, según Julio Pérez Perucha, en el primer exportador cinematográfico del país durante ese período[30]. Poco a poco emprenderán la producción de trabajos más variados, que incluyen filmes de ficción. La más destacada de estas producciones es El ciego de la aldea (1906), que reclamó la atención del público valenciano y probablemente llegó a ser exportada a Francia[31]. La historia narra una anécdota de tono criminal. Un ciego y la niña que le acompaña reciben limosna de un matrimonio de aspecto elegante, acto en el que el hombre revela imprudentemente su abultada cartera mientras son observados por un grupo de facinerosos. En un descampado, secuestran a la mujer y obligan al hombre, bajo la amenaza de sus pistolas, a firmar un pagaré. Todas estas escenas, excepto el plano emblemático que nos presenta al ciego y a la niña al principio del filme, se desarrollan en exteriores. Podemos comprobar el modo elaborado en que se trabaja de nuevo la puesta en escena en el exterior. Después de recibir la limosna, en primer término para el espectador, el ciego y la niña y la pareja dadivosa se alejan cada uno por un lado del encuadre; mientras tanto, los criminales ocupan el centro y hacen patente al espectador con sus gestos el plan que están tramando. Todo el plano está pensado con la mayor eficacia desde el punto de vista narrativo y organiza con esa finalidad su dinámica interna. El siguiente encuentro del ciego con los criminales está trabajado de una manera de nuevo bastante elaborada. Se divide en dos escenas: en un primer plano compuesto con una marcada simetría, acentuada por el pilar en el que reposa el ciego, la pareja de mendicantes come entre muestras de felicidad por la limosna recibida (foto 1.19). Este primer espacio se identifica con la armonía con la que el ciego y la niña comparten cariñosamente su comida. Una vez acabada, se incorporan y comienzan a caminar hacia la derecha del encuadre, mientras la cámara los sigue en una panorámica de acompañamiento. Apenas recorridos unos metros, se vuelven a detener situándose ante un marco de aspecto totalmente diferente. Allí aparecerán sorpresivamente los malhechores por el lado izquierdo del encuadre. No obstante, esta inesperada incorporación de los figurantes se organiza inmediatamente con una estudiada distribución de los actores en dos grupos dispuestos a cada lado de un espacio central reservado para el ciego (foto 1.20). Estos detalles de la puesta en escena revelan un control de la función dramática del espacio, y específicamente de los exteriores, que establece un tratamiento dinámico y complejo del mismo, así como la consecución de una mayor eficacia narrativa, jerarquizando acciones y personajes.

Por último, la cabaña en la que los secuestradores encierran a la mujer desvela un interior parco, básicamente una tela pintada no demasiado sofisticada y unos escasos objetos de atrezo. Sin embargo, pone en funcionamiento también un recurso narrativo convencional de la época para construir la relación de dos espacios diferentes: la niña mira por el ojo de la cerradura en dos ocasiones (foto 1.21). A través de este gesto apoyado y repetido, guía al espectador en la transición de esos dos espacios diferentes y al mismo tiempo hace avanzar la trama. En este sentido, el recurso a las puertas para marcar las transiciones entre espacios heterogéneos y la mirada a través de la cerradura son recursos convencionales en ese momento, aunque en este caso no se corresponden a una inclusión del punto de vista de la niña en la escena[32]. Finalmente, la liberación de la mujer constituye el clímax del filme y de nuevo se construye a través de un efecto dinámico (la irrupción del marido con tres agentes de la Guardia Civil) que, tras un momento inicial de tumulto, acaba en una perfecta composición de tipo tableau, en la que los diferentes personajes ocupan una composición piramidal que dirige la mirada del espectador hacia los suplicantes malhechores (foto 1.22).

A través de estos ejemplos, podemos ver cómo, desde los inicios, los primeros emprendedores del cine en España mantenían una sintonía con las transformaciones y el desarrollo de los recursos estilísticos que se estaban produciendo a escala internacional. De este modo, se pueden encontrar ejemplos elocuentes de la amplia gama de géneros que configuran la estética de atracciones dominantes hasta 1905 o de los procesos de integración narrativa a partir de 1906, justo cuando comienzan a asentarse lugares estables de exhibición como Diorama y otras salas en el resto de España y la respuesta del público ante un espectáculo en transformación se consolida[33]. Junto con ellos, podríamos mencionar otros modos de concepción de la imagen cinematográfica, como los procesos de síntesis y absorción de la mirada que plantean algunos modelos complementarios a la atracción: las experiencias tridimensionales (Fructuós Gelabert, como otros cineastas británicos o los propios Lumière, llevan a cabo experiencias en esta línea) herederas del estereoscopio; las imágenes consistentes en emplazar la cámara en un ferrocarril, automóvil, tranvías, etc. (como el filme conocido como Barcelona en tranvía, de Ricardo de Baños, 1909) que planteaban un tipo de disfrute de la imagen basado en la concentración o la absorción[34]; o, finalmente, como vemos también a través de El ciego de aldea o incluso El heredero de casa Pruna, la exploración de los límites del modelo de atracciones a través de la progresiva aparición de procesos de integración narrativa.

1.3. Expansión y resistencias

Otros ejemplos de emprendedores del cinematógrafo pueden encontrarse, además de Barcelona o Valencia, en el resto de las ciudades importantes de la Península. Obviamente, en Madrid, pero también, casi siempre a través de la iniciativa de personajes singulares, en Coruña (José Sellier Loup), Zaragoza (Eduardo Jimeno) o Sevilla, las presentaciones del cinematógrafo van despertando el interés de personajes que ven en el nuevo aparato una oportunidad de hacer negocio. Las clases populares y medias urbanas incorporaron rápidamente el cine como una fuente de entretenimiento, pero también como un fenómeno que irrumpe en sus vidas cotidianas, en sus conversaciones privadas o en sus reuniones familiares. Las películas de éxito y las incipientes estrellas que las protagonizaban, potenciadas por la aparición de revistas de cine, postales, ilustraciones en prensa o pósteres propagandísticos, empezaron a hacerse habituales en las calles o quioscos a partir de los años diez. Es cierto que el cine compite con otras fórmulas de distracción y con algunos espectáculos en auge durante esos años. En este aspecto, el caso de Madrid parece particularmente relevante. La ciudad estaba también en proceso de transformación, manifestada en el funcionamiento de la Gran Vía desde 1909 y el desarrollo de su propio ensanche: los barrios de la Castellana, Serrano y Salamanca a lo largo de esa primera década del siglo. En ellos se concentraban las expresiones más palpables de la modernidad: los grandes edificios públicos, los hoteles y los espacios de esparcimiento, entre ellos los cines monumentales a partir de los años veinte. Se ha argumentado que ciertas formas de distracción estaban tan implantadas (entre ellas las distintas formas de teatro popular, el teatro serio, la zarzuela, los toros, las verbenas, incluso el uso masivo de los lugares de esparcimiento urbano como parques y jardines…) que el cine tardó algo más en ser incorporado por la mayoría de su población al panorama de opciones de ocio[35]. En cualquier caso, el tejido social de Madrid, como el de Barcelona, también tenía un importante componente de trabajadores y clases medias vinculadas al comercio y a los servicios que eran susceptibles de ser ganadas para el nuevo espectáculo. En ambas ciudades, este urbanismo moderno y colosal iba expulsando del centro y hacia el extrarradio a las clases menos pudientes. Pero, a diferencia de la capital catalana, en vez de un potente entramado industrial, Madrid tenía como recurso principal la maquinaria administrativa de un Estado que apenas dos generaciones antes de la llegada del cine controlaba vastos territorios ultramarinos.

No sólo se trataba de la capital política, también era un centro cultural de enorme atractivo para cualquier visitante y, sobre todo, aglutinaba a las élites intelectuales del país, así como el negocio editorial y los diarios y revistas más influyentes. Quien pretendiera ser alguien en el panorama mediático de España debía darse a conocer en estas tribunas. Por cierto, el desarrollo del negocio editorial y de los medios de comunicación durante estos años acabó teniendo algunas repercusiones colaterales con el cine. Un ejemplo bastante significativo es el del padre de uno de los más importantes cineastas españoles. José del Perojo fundó en 1894 El Nuevo Mundo, una revista que llegó a tener repercusión internacional, con agencia en París y tiradas hacia 1908 (año de la muerte de su fundador) de 120 000 ejemplares[36], rivalizando con la otra gran revista nacional: Blanco y Negro. Otro caso bastante interesante es el de Nicolás María Urgoiti, que había consolidado desde 1917 un emporio vinculado a la editorial Calpe y al diario El Sol, que atrajo a los más importantes intelectuales del momento, entre ellos Ortega y Gasset. El desarrollo de este grupo (amparado también por la estrecha relación del grupo con Papelera Española, de la que Urgoiti era directivo) se vinculará posteriormente al desarrollo de los medios de comunicación y del cine en España a través de Ricardo Urgoiti, hijo del anterior y fundador de Filmófono y de Unión Radio, del que nos ocuparemos en el próximo capítulo. Es también interesante remarcar que Ortega y Gasset había dado cabida, en 1915, a la primera sección de crítica cinematográfica en el país en las páginas de la revista España, fundada y dirigida por él[37].

Aunque las principales corrientes de pensamiento que recorren la prensa madrileña, como en Cataluña o el País Vasco, tenían también que ver con cuestiones sobre la identidad y el futuro de España, estaban fundamentalmente atravesadas por la crisis de la Restauración. Trataban del atraso en la modernización del país frente a los vecinos europeos y del modo en que se podría reducir una brecha que se iba haciendo cada vez más grande, lo que hizo que algunos de los principales representantes del momento, sobre todo los escritores e intelectuales identificados como generación del 98, adoptaran propuestas de cambio o de regeneración social y política. El shock ante la modernización se reveló de manera descarnada durante la guerra hispano-norteamericana de 1898, que supuso una derrota aplastante ante Estados Unidos y las fuerzas independentistas de los territorios. La flota norteamericana demostró el poder incontestable y devastador de la técnica moderna. A pesar de que el clímax del conflicto se produjera apenas dos años después de la llegada del cinematógrafo a España, no se realizaron producciones relevantes sobre las guerra de Cuba y Filipinas, aunque sí se proyectaron películas mostrando la llegada de repatriados o cargas de caballería a lo largo del verano y principios de otoño de 1898 en el Circo Parish y en el Teatro Colón de Madrid[38]. Nada comparable, en cualquier caso, a la importancia que el cinematógrafo tuvo ya en Estados Unidos para mostrar esta guerra (Edison y Biograph enviaron equipos y operadores a Cuba, algunas batallas fueron reconstruidas para el cine en rudimentarias maquetas…)[39] e inflamar el espíritu patriótico. Incluso Georges Méliès o Pathé (con sendas reconstrucciones de la explosión del acorazado Maine) hicieron sus películas para satisfacer la demanda de un público dispuesto a tomar el cine, casi desde su nacimiento, como ilustración privilegiada de los acontecimientos históricos. En España, aparte de la prensa y alguna velada referencia al conflicto en zarzuelas o formas de espectáculo popular, la única producción propagandística relevante del conflicto se dio en el ámbito del teatro[40].

La pérdida de las últimas colonias transoceánicas de Cuba y Filipinas y los problemas del régimen político de la Restauración reflejados en constantes crisis gubernamentales y económicas, insurrecciones (como la Semana Trágica de Barcelona de 1909), la habitual corrupción política y la guerra colonial en el norte de África, determinaron el contexto del debate sobre la identidad española moderna en estos pensadores del 98. Sus planteamientos básicos recorrerían los escritos de los intelectuales de la primera mitad del siglo XX retomados, a menudo desde frentes opuestos, tanto por la tradición liberal (Ortega y Gasset o Manuel Azaña, por ejemplo) como por una cierta «oficialización» a cargo de los intelectuales falangistas durante el franquismo[41]. La reflexión identitaria se basó muchas veces en posiciones esencialistas, incluso metafísicas, sobre el «ser» de España, que dio lugar a un abstruso marco de referencias metafóricas. Éstas abarcaban, desde la sobriedad de los campos de Castilla para los más volcados al misticismo o a la lírica (Unamuno y Machado como paradigmas), hasta extravagantes ideas sobre la raza o la hispanidad en los más reaccionarios (como Maeztu). En otros casos, la necesidad de despertar a la modernidad y arrancar al país de su parálisis se plasmaba en posiciones menos introspectivas. Por un lado, en el caso de Valle-Inclán, derivaron hacia la caricatura feroz del esperpento. Pero, por otro, este contexto de pensamiento también permitió reactivar la tradición ilustrada y liberal con su vocación pedagógica, que cuajó en 1876 en la Institución Libre de Enseñanza (Francisco Giner de los Ríos, uno de sus fundadores, falleció en 1915) y que se reactivó con la consolidación de estudios académicos y científicos en el campo de la historia, la filosofía o el ensayo con autores como Claudio Sánchez-Albornoz, Américo Castro, Gregorio Marañón o Ramón Menéndez Pidal. Es curioso que la posición esencialista de los representantes del 98 sobre la identidad de España fuera elaborada por escritores e intelectuales nacidos en la periferia del país: el País Vasco (Miguel de Unamuno, Pío Baroja y Ramiro de Maeztu), Andalucía (Antonio Machado), Valencia (el alicantino Azorín) o Galicia (Valle-Inclán).

Los grandes nombres del 98 eran jóvenes cuando el cinematógrafo llegó a España. El mayor de ellos, Unamuno, apenas rebasaba los treinta años. El resto se movía en la veintena. Sin embargo, su posición ante el cine fue mayoritariamente displicente, cuando no claramente hostil. Sólo los hermanos Baroja tienen en su haber alguna colaboración directa, más o menos relevante, en el campo cinematográfico. Pío Baroja fue adaptado en varias ocasiones, destacando una versión (hoy perdida) de Zalacaín el aventurero (Francisco Camacho, 1930) en la que llegó a participar como actor. Por su lado, Ricardo trabajó también como actor secundario y decorador, sobre todo en estudios parisinos, glosando su experiencia en el libro Arte, cine y ametralladora, de 1936. En él no puede ser más despectivo contra la industria del cine[42]. En cuanto a Antonio Machado, su Juan de Mairena se refiere al cine, y en este caso no irónicamente, como «invento mecánico de Satanás»:

La acción, en verdad, ha sido casi expulsada de la escena y relegada a la pantalla, donde alcanza su máxima expresión y —digámoslo también— su reducción al absurdo, a la ñoñez puramente cinética. Allí veremos claramente que la acción sin palabra, es decir, sin expresión de conciencia, es sólo movimiento, y que el movimiento no es, estéticamente, nada. Ni siquiera expresión de la vida, porque lo vivo puede ser movido y cambiar de lugar lo mismo que lo inerte. El cine nos enseña cómo el hombre que entra por una chimenea, sale por un balcón y se zambulle después en un estanque, no tiene para nosotros más interés que una bola de billar rebotando en las bandas de una mesa[43].

El interés fundamental de los autores del 98 se centra en la novela y el teatro como formatos artísticos en los que pueden plasmar sus ideas transformadoras de la realidad española. Sin embargo, en ocasiones el cine es tratado como ejemplo de algunas de las vías que debería seguir el anquilosado arte teatral. La mayoría de ellos cargan de manera colectiva contra lo que consideran unas formas teatrales caducas, impostadas, y poco sensibles a las transformaciones que también se están produciendo en Europa en este ámbito. A pesar de todo, el teatro en España, y sobre todo en Madrid, tiene hacia 1900 una potencia extraordinaria. En palabras de Serge Salaün: «Ningún otro país [de Europa] dispone de tantos autores, compositores, actores, salas, tropas, estrenos»[44]. Autores como Echegaray y sus congéneres «fanatizan al público» según el crítico Josep Yxart[45]. Las élites intelectuales, conscientes de esta enorme influencia, son las que buscan modelos alternativos para una renovación en el estratégico campo teatral. En este sentido es como Valle-Inclán muestra interés durante unos años por un tipo de teatro basado en el dinamismo y la variedad de imágenes, quizá levemente inspirado por el cine[46]. Unamuno, por su parte, encuentra en el sainete o en el género chico la fuerza y el realismo, así como la conexión con lo popular, que representa lo mejor de la tradición escénica española y que ha perdido el llamado teatro serio[47]. Por otro lado, Manuel Machado, en sus críticas teatrales para El Liberal, incluye en 1917 dos textos sobre el cine en el que afirma que su dinamismo se impone sobre la decadente escena teatral madrileña[48]. De todos los autores del 98, Azorín será el que mantendrá una relación más intensa y duradera con el cine, teorizando sobre la aplicación de técnicas cinematográficas en la novela y sobre todo dedicándose a la crítica hasta su vejez, aunque en realidad sus reseñas parecen más bien, en la mayoría de los casos, meros pretextos para fascinantes, caprichosos y elegantes ensayos que derivan constantemente hacia su erudición literaria clásica[49].

En Cataluña, aunque por otros motivos, se produce una reacción semejante de oposición ante el cine. Un sector importante de intelectuales, muchos de ellos vinculados al movimiento del noucentisme, manifestaron también una actitud desconfiada hacia el cinematógrafo. Joan M. Minguet ha estudiado cómo esta posición se plasmó de manera pública a través de campañas de prensa en la que intervinieron muchas personalidades de la cultura catalana del momento[50]. Defensores de los valores del arte clásico, de las formas tradicionales y en cierto modo académicas como reacción a decadentismos y las incipientes vanguardias, los novecentistas, encabezados por la influyente figura de Eugenio d’Ors, se opusieron al cine como un artefacto (en cruda expresión de este autor, parte de los «negocios de extensión prostibularia») que no sólo no pertenecía al campo de lo que ellos consideraban cultura, sino que incluso podría resultar dañino para la población, por lo que defendían una regulación estricta a cargo de las autoridades[51].

La actitud de la mayoría de los autores del 98 y de los noucentistes encierra, en realidad, el pensamiento de unas élites intelectuales que desconfían de las producciones culturales de la modernidad. Las razones para esta actitud son complejas y deben ser contextualizadas en los procesos de transformación, a veces traumáticos, que están ocurriendo en todo el mundo avanzado. Podemos proponer algunas razones para entender el desconcierto: la voracidad con la que el cinematógrafo entrecruzaba y fundía la técnica moderna con tradiciones artísticas o literarias, su declarada vocación comercial, su interés por llegar a las masas, su inagotable fuerza acaparadora y recicladora de imaginarios populares o de modelos de la alta cultura para crear una síntesis niveladora, su tratamiento de asuntos narrativos embutidos en formatos propios (como los géneros fílmicos), e incluso la capacidad de incorporar, renovar y dar nueva salida a formas de distracción popular en decadencia. Pero no hay que simplificar la actitud de la intelligentsia del cambio de siglo ante el cine. No debe desprenderse como consecuencia que su posición fuera simplemente reaccionaria o nostálgica. Se trata de algo más complejo. Por una parte, como hemos ido viendo, muchos de estos autores pensaban en la imperiosa necesidad de elevar el nivel cultural y la educación del país. Encerraban en la médula de su proyecto instructivo un objetivo regeneracionista que situaba las manifestaciones culturales como una herramienta esencial de cambio. Por otra, se encontraban inmersos en la aspiración, más o menos declarada, de construcción de identidades nacionales modernas (ya fuera española, catalana, vasca, etc.) y todavía no sabían cómo podía encajar el cine dentro de su programa cultural. Para todos ellos, era esencial conseguir que las redescubiertas (o «reinventadas», como dice Eric Hobsbawm) tradiciones nacionales encontraran un vehículo en los nuevos medios artísticos o de comunicación modernos, tal como se estaban utilizando sistemáticamente en la literatura o el teatro.

En cualquier caso, estos discursos de aspiración nacionalista se topaban también con un panorama social que revelaba marcados contrastes. A pesar de las rápidas transformaciones que se estaban produciendo en ese momento, las diversas regiones españolas presentaban una diferencia muy marcada entre grandes bolsas de analfabetismo y atraso en el medio rural y la incipiente modernización de las ciudades. La emigración masiva del campo a la ciudad de esos años fue creando un público que se adaptó de manera rápida al cine. La posición regeneracionista de algunos de estos autores se proyectaba hacia la idea de que el cine podía cumplir una función positiva como herramienta para ayudar en el proyecto didáctico y modernizador. «El cinematógrafo sólo para información y educación», afirmaba el líder de la campaña anticinematográfica en Cataluña, Ramón Rucabado[52]. Esta idea permanecería latente más tarde, en los años veinte, y encontraría su refrendo institucional en tiempos de la República, con el proyecto de las Misiones Pedagógicas, por ejemplo, como veremos en el capítulo tercero. En cualquier caso, la posición de los intelectuales de finales del siglo XIX y de la primera década del XX les hace incapaces de ver una tendencia imparable: la definición de la nueva cultura de masas basada en la producción en serie, la inmediata comercialización, la democratización del acceso y su dependencia de los avances de la técnica. Una cultura que ya no necesita de la tutela de intelectuales amparados por la buena voluntad de instruir y adoctrinar, sino construida desde las demandas de los dos grandes elementos de gestión del tiempo y de la vida individual que vienen aparejados con la modernidad: el disfrute del ocio y el consumo.

1.4. Un cambio de sensibilidad

Es significativo que los grandes autores españoles de principios de siglo más receptivos al cinematógrafo no se caracterizaban precisamente por la modernidad de sus obras. Sin embargo, sí que vieron en el nuevo aparato un influyente medio para llegar a un público amplio capaz de consumirlas. Una razón esencial para su interés era, obviamente, comercial. De hecho, en sus obras narrativas o teatrales, algunos de estos autores habían conseguido conectar con un amplio y heterogéneo sector del público. Uno de los casos más representativos es el de Jacinto Benavente. En 1909 publicó un opúsculo titulado El teatro del pueblo en el que defendía, en la línea de Unamuno, las formas teatrales populares o el género chico como los espectáculos que mejor se ajustaban a la vida moderna[53]. En esta misma obra, defendía el futuro del cinematógrafo como «teatro del porvenir», un fenómeno que se impone: «Sin que sus dramas cedan en emoción a los dramas hablados ni en gracia las comedias, con la ventaja de que en ellas sólo será posible el chiste de acción, siempre de mejor ley que el chiste de frase»[54]. De hecho, Benavente asumió una parte muy activa en diversas empresas cinematográficas. Se implicó en el proyecto de Cantabria Cines de una versión cinematográfica de Los intereses creados en 1918, aunque el resultado no fue de su agrado[55]. Poco después fundó otra compañía, Madrid Cines, e incluso aceptó presidir de manera honorífica, ya en 1932, la sociedad Cinematografía Española Americana (CEA)[56]. Otra de sus múltiples intervenciones fue la de crear, con Benito Perojo, la productora Films Benavente S. L. cuya finalidad era adaptar obras de premios Nobel de Literatura[57]. Parte de este interés de Benavente por el cine responde a una de las paradojas que definen el cinematógrafo de los primeros tiempos. A pesar de tratarse de un tipo de espectáculo surgido de la técnica y la modernidad, en el cine encontraron acomodo inmediato los modelos más conservadores o, cuanto menos, tradicionales, a la hora de entender las fórmulas narrativas y escenográficas. Todo esto ocurría en un momento, no lo olvidemos, de eclosión de vanguardias plásticas y literarias que las cuestionaban radicalmente.

El modo en que el cine se adecuaba perfectamente a las propuestas literarias más convencionales se manifiesta, además de en la obra de Benavente, en la de otro caso significativo, el del escritor naturalista valenciano Vicente Blasco Ibáñez. Él mismo emprendió en 1916 la creación de la productora Prometeo Films y, con la dirección técnica del francés Max André, adaptó para la pantalla ese mismo año su exitosa novela Sangre y arena. La película refleja una concepción arcaizante de la puesta en escena. Una concepción muy básica de sus planteamientos melodramáticos para el año de su producción, aunque esto no podía ser de entrada óbice para públicos que conectarían con el filme a través de su conocimiento previo, de manera más o menos directa, de los best sellers de Blasco Ibáñez. De hecho, el enganche del público con Sangre y arena se plantea a través de pervivencias de la estética de atracciones que ya hemos visto anteriormente: la importancia declarada del exotismo, incluyendo una escena de baile de gitanas (foto 1.23), un recorrido para turismo visual por zonas monumentales de Madrid (foto 1.24)[58], Granada y Sevilla, la emoción de la lidia, aunque en este filme tratada de manera bastante parca y poco excitante (foto 1.25), dejando casi siempre fuera de campo las faenas… En cualquier caso, el tema que parece interesar de verdad a Blasco Ibáñez, y al que dirige su sermón, más allá de lo que ocurre en el ruedo, es la crueldad del público, descrita de manera rotunda en el cartel que cierra el filme: «Tras la barrera, una bestia sangrienta: la muchedumbre enloquecida». A pesar de que los proyectos de Blasco Ibáñez como productor de cine no acabaran por consolidarse, sólo tres años más tarde recibió la llamada de Hollywood. Los directores más prestigiosos (Rex Ingram, Fred Niblo, Mauritz Stiller) y las estrellas más glamurosas de la industria norteamericana (Rudolph Valentino, Ricardo Cortez y sobre todo Greta Garbo, que inició su apoteósica carrera en Hollywood con dos obras del escritor), llevaron a cabo a lo largo del siguiente lustro adaptaciones de relumbrón firmadas por Blasco Ibáñez.

Un caso de menor impacto social, aunque igualmente interesante en el modo en que refleja la necesidad de encontrar vías de acceso al nuevo público que llenaba las salas de cine, es el del autor y director teatral catalán Adrià Gual. Con su Teatre Íntim de Barcelona intentaba dar paso a algunas de las tendencias más modernas de la escena europea. En sus memorias, quizá tampoco demasiado fiables, cuenta cómo, ante el avance imparable del cine, comenzó desde muy pronto a escribir piezas cortas para sus montajes que eran filmadas y después proyectadas en sesiones que contaban con el actor detrás de la pantalla vocalizando el texto[59]. Experiencias similares tuvieron lugar poco más tarde en Madrid de la mano de Gregorio Martínez Sierra y fueron glosadas por Manuel Machado en 1917, defendiendo el cine como alternativa a la decadente escena teatral, «exánime de hablar y de no hacer nada»[60].

Gual mostró un temprano interés por el cine como forma de expresión cultural destinada a «fines elevados»[61], defendiéndolo en escritos publicados hacia 1911 y en un contexto en el que, como ya vimos, una parte importante de la intelligentsia catalana se manifestaba en contra del fenómeno. El interés de Gual por llegar a ese nuevo público acabó cuajando de una manera más estable, como hicieron los escritores precedentes, con su vinculación a la fundación en 1913 de una productora cinematográfica: Barcinógrafo. Entre los objetivos de la empresa destacaba la adaptación de grandes obras de la literatura española (Calderón de la Barca, Cervantes) o internacional (Tolstoi, Schiller). En 1914 llevó a la pantalla, con el elenco del Teatre Íntim, su propia obra Misteri de dolor. En ella aplicaba algunos aspectos de su ideario estético, con composiciones exquisitas de tipo pictórico en los escenarios naturales (foto 1.26) y, sobre todo, optando por salir de los cánones de interpretación melodramática todavía dominantes en el cine español de aquellos años. Su propuesta se reflejaba de manera patente en el tipo de gestualidad de los actores, menos codificada, con una orientación naturalista. De hecho, coincide cronológicamente con el período de transformación de la interpretación actoral «histriónica» a la «verosímil» que exploran entre otros D. W. Griffith en la Biograph y que está consolidándose alrededor de 1912[62]. Estos procesos de cambio de patrones interpretativos vienen acompañados de un trabajo de la psicología de los personajes apoyado sobre la complicación de las tramas narrativas, el acercamiento progresivo de la cámara a los rostros desde 1913[63] o la extensión de variados efectos de iluminación. En una escena de Misteri de dolor, por ejemplo, Marianeta llora en soledad dando rienda suelta a la prohibida pasión que comienza a sentir por su padrastro. En una solución lumínica «de siluetas», de moda durante aquellos años en el cine internacional, Gual opta por emplazar al personaje a contraluz, de modo que su rostro resulta invisible y sólo podemos observar los espasmos del llanto de su figura en sombra (foto 1.27). Igualmente, en otra escena, su madre, Mariana, no puede conciliar el sueño y el plano se fotografía, de nuevo siguiendo una moda del momento, «a la escandinava», con una iluminación de clave baja que parece condensarse en un solo foco de luz (foto 1.28)[64].

Los procesos de simbiosis entre el cine y las formas espectaculares o plásticas tradicionales asientan unos patrones que moldearán la construcción del espectáculo de masas dominante en el siglo XX durante el período que hemos tratado. Se están produciendo a escala internacional, y el cine español participa de ellos de una manera que podrá juzgarse más o menos rutilante, pero en absoluto desnortada. Hemos estado viendo en nuestros ejemplos algunos de estos procesos fundamentales de manera ajustada a su contexto: el asentamiento de la estética de atracciones y el paso a los procesos de integración narrativa hacia 1905, el desarrollo progresivo de «situaciones» que desbordan los planteamientos de tableau para dirigir la emoción de los espectadores mediante la segmentación de la escena[65], la introducción de modelos de interpretación tendentes a un mayor naturalismo, la repercusión inmediata de las modas y descubrimientos estilísticos que van jalonando las transformaciones del cine… Precisamente, esas transformaciones se configuran, además, de acuerdo con el gusto de un público que también va cambiando, y a su vez, se encuentra determinado por el desarrollo de la alfabetización y del acceso a los productos de la embrionaria industria cultural en España. Hemos hablado de la prensa ilustrada, pero también de la música de discos y fonógrafos, todavía al alcance de pocos, pero cada vez más conocidos. En cuanto a la lectura, la popularización de libros de bolsillo (la Colección Universal de la editorial Calpe presidida por Nicolás Urgoiti edita veinte títulos al mes desde 1918)[66] crece de manera continua durante esos años, así como los folletines y la literatura de consumo. En este contexto, es como debemos observar también la aparición de las primeras revistas cinematográficas que acompañan la extensión del fenómeno de los fans y del estrellato, aspectos esenciales para la consolidación de la industria cinematográfica que encuentran un caldo de cultivo muy apropiado durante esos años. Sobre todo con la finalización de la Primera Guerra Mundial, Hollywood se convierte en el referente dominante del cine. Algunas revistas tienen una considerable longevidad, como Arte y Cinematografía (publicada entre 1910 y 1936) y El Cine (1912-1936), a las que se pueden añadir El Mundo Cinematográfico (1912-1917) y Cinema (1918-1919)[67].

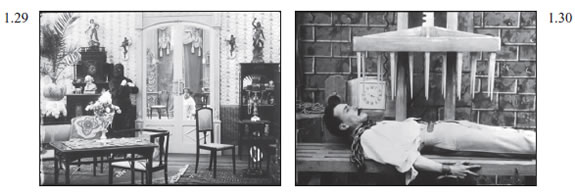

Entre esta literatura de consumo masivo destacan los folletines rocambolescos de aventuras y novelas criminales que encontrarán una expresión particularmente afortunada en el cine a través de los seriales. Se trata de uno de los géneros más populares de aquellos años y conoció una edad de oro, sobre todo en Barcelona, durante el período de la Gran Guerra. La impronta de los seriales franceses, como los de Fantômas de Feuillade, es más que notable. En uno de los pocos supervivientes que nos ha llegado de manera fragmentada, La secta de los misteriosos (Albert Marro, 1916), podemos observar que la influencia no sólo se manifiesta en las tramas de detectives enfrentados a organizaciones de criminales enmascarados. Existen unas estrategias de puesta en escena que también son imitadas. Una de las más importantes es la dirección de la atención del espectador hacia los elementos más informativos de cada plano y también la coreografía de los personajes por el encuadre con el fin de ocultar y revelar elementos significativos[68]. En la escena del secuestro de Alexia, la pequeña hija de la condesa de Bellevue (los nombres de los personajes en los seriales suelen ser así), observamos cómo una criminal enmascarada (la Garza) ha entrado en el despacho de la casa en busca de una joya que encierra un secreto. Alertada por el ruido, la niña se dirige hacia esa habitación. El despacho está separado de la antesala por una puerta de vidrio que nos permite entrever a Alexia aproximándose. Su llegada ha sido resaltada porque ha tenido que abrir una espesa cortina oscura sobre la que se perfila perfectamente su camisón blanco. Alexia se acerca poco a poco a la puerta de cristal tras la que se agazapa la escurridiza ladrona (foto 1.29). La composición hacia ese centro de atención, perfectamente reencuadrado, configurando el eje del plano y hacia el que se fugan los objetos y elementos que construyen la escena, es un claro ejemplo de este complejo trabajo escenográfico influido por la técnica de Feuillade. En él se condensan estructuras narrativas de suspense con mecanismos de puesta en escena que organizan y dirigen la atención del espectador hacia lo esencial. Por otro lado, no menos recurrentes son las escenas de rescate en el último segundo, sobre todo de perversos mecanismos de tortura como los que le aplican al osado inspector Hernández (foto 1.30); tampoco las fábulas orientalistas, que permiten enganchar al espectador en las lejanas leyendas y los ambientes lujosos o exóticos (foto 1.31) tan queridos por el género.

Las transformaciones estilísticas se basan fundamentalmente en la adaptación del cine, el teatro y la literatura a un público masivo que se está configurando durante esos años. El cine cumple un papel fundamental en estos procesos de cambio, incorporando a las masas urbanas al entramado de una embrionaria industria cultural. Pero también las élites intelectuales se van a sentir cada vez más arrastradas hacia el nuevo fenómeno. Entre la displicencia y desapego de la generación del 98 o los noucentistes catalanes y el entusiasmo por el cine de la generación del 27 y los vanguardistas de los años treinta, media la generación del 14. En ella, intelectuales como Ortega y Gasset, Benjamín Jarnés o Ramón Gómez de la Serna dieron ya pasos definitivos hacia la incorporación del fenómeno al panorama cultural. Desde el ámbito editorial, como ya hemos visto en Ortega, pero también desde la aceptación entusiasta de nuevas formas expresivas que contaminan la escena o la narrativa, el cine comenzará a dejar una impronta en el panorama cultural español. Incluso en escritores más tradicionales: Azorín admite, para la novela, técnicas de lo que denominaba «cinegrafía» (soluciones visuales, manipulaciones del tempo a través del ralentí o la aceleración, efectos de travelling…)[69]. Un caso bastante representativo es el de la escritora modernista Caterina Albert (conocida bajo su seudónimo Victor Català) quien publica entre 1918 y 1921 su novela Un film (3.000 metres)[70]. En ella, adopta el formato del folletín atravesado por las convenciones cinematográficas, tan denostadas por los escritores de su generación, haciendo acopio de recursos de crónica negra de los diarios, lo macabro, las maquinaciones, la sorpresa o el suspense[71]. Todos estos recursos adoptados del cine se desmarcan de la literatura tenida por seria, como confiesa Català en su prólogo: «El autor ha puesto al servicio del argumento leyendas despojadas de verbosidades retóricas y vanidosas, de gallardías de forma, de casticismos precisos, de juegos vistosos y deslumbrantes…» adoptando las «truculencias» y «trabas psicológicas» del «teatro mudo»[72]. Sin duda, una nueva sensibilidad está fraguándose relacionada con esos procesos de modernización que tienen impacto en la cultura, la sociedad y la economía del momento. Y estos fenómenos se harán mucho más intensos durante los años veinte.