Winzige Weltmacht

Italiens Faschistenführer Benito Mussolini und Papst Pius XI. legten 1929 in den Lateranverträgen das Fundament für den bis heute mit allerlei Kuriositäten ausgestatteten Vatikanstaat.

Von Hans-Ulrich Stoldt

Als der italienische Ministerpräsident Mario Monti im November 2011 die Regierungsgeschäfte übernahm, waren die Erwartungen hoch. Der frühere EU-Kommissar galt als Technokrat, der nüchtern und zielstrebig die Probleme des hochverschuldeten Landes zu bewältigen versprach. Sogleich verordnete Monti seinem Volk ein Sparprogramm. Dann machte er sich auf, eine heilige Kuh zu melken. Die graste gleich nebenan, im Vatikan. Der größte Immobilienbesitzer des Landes zahlt kaum Steuern für seine Liegenschaften – eine gleichsam gottgegebene Selbstverständlichkeit, aber nicht für Zeiten wie diese gemacht.

Ausgerechnet Mitte Februar 2012 verkündete Monti seinen Plan – eine Gemeinheit. Denn genau zur gleichen Zeit feierten Kardinäle und Bischöfe die Geburtsstunde des Vatikanstaats. Am 11. Februar 1929 hatten der Heilige Stuhl und Italien in den sogenannten Lateranverträgen ihr zerrüttetes Verhältnis bereinigt und dabei auch das vorteilhafte Steuerabkommen vereinbart.

Sechs Jahrzehnte kalten Friedens waren damit beendet. 1870 waren Soldaten des italienischen Königs in Rom einmarschiert, hatten es zur Hauptstadt erklärt und sich das einst so mächtige Reich der Päpste einverleibt. Pius IX. zog sich schmollend in seinen Palast zurück, exkommunizierte alle am Deal Beteiligten und erklärte sich zum »Gefangenen im Vatikan«. Seinen selbstgewählten Arrest verließ er nicht mehr, und die Nachfolger taten es ihm gleich.

Das fortan als »Römische Frage« titulierte Zerwürfnis führte zu allerlei Skurrilitäten, denn viele Regierungen respektierten weiterhin die staatliche Souveränität des Heiligen Stuhls. Offizielle Visiten wurden zum Problem, da der Papst es nicht gern sah, von italienischem Gebiet aus besucht zu werden. Gewitzte Regierungschefs ersannen Tricks: Einige erklärten flugs ihre Kutsche zum mobilen Staatsgrund und konnten so korrekt anreisen. Den meisten Italienern lag die »Römische Frage« schwer auf dem Gemüt – war doch der Katholizismus keine feindliche Ideologie, sondern bei vielen Menschen tiefverwurzelter Glaube.

So kam es, dass Faschistenführer Benito Mussolini, nachdem er 1922 die Macht übernommen hatte, offene Türen zur Klärung der »Römischen Frage« fand. Der Kirche war die Initiative nur recht. »Mussolini wurde uns von der Vorsehung gesandt«, lobte Papst Pius XI. den Duce im Dezember 1926.

Vier Monate zuvor hatten beide Seiten erste, streng geheime Verhandlungen aufgenommen. Der Wunsch nach eigener Souveränität des Vatikans war heikel: Wie entsteht ein Staat im Staate? Besonders gestritten wurde auch über die territoriale Abgrenzung. Sogar einen Zugang zum Meer forderten die Vertreter des Heiligen Stuhls – vergebens.

Allzu genau hat man es allerdings nicht genommen. Daher verläuft die heutige Grenze zwischen Italien und dem Kirchenstaat mitten durch die Audienzhalle des Papstes. Das kirchliche Oberhaupt sitzt auf seinem Thron im eigenen Land, aber viele jener, denen er eine Generalaudienz gewährt, blicken von italienischem Boden aus zu ihm. Eine kuriose Marginalie, denn im Wesentlichen konnten sich Staat und Heiliger Stuhl einigen. Am 11. Februar 1929 unterzeichneten Mussolini und Kardinalstaatssekretär Pietro Gasparri den dreiteiligen Vertrag im ersten Stock des Lateranpalastes.

Seine territoriale Vereinbarung lieferte die völkerrechtliche Grundlage für die Existenz des »Stato della Città del Vaticano«. Ein Konkordat regelte die Beziehungen zwischen Italien und dem Heiligen Stuhl, und ein Finanzabkommen sprach dem Vatikan rund 1,7 Milliarden Lire (damals etwa 90 Millionen Dollar) als Entschädigung für 1870 enteignete Besitztümer zu – Grundstock für eine der größten Finanzmächte heute.

Der Papst verzichtete auf den ehemaligen Kirchenstaat und akzeptierte Rom als Hauptstadt des Königreichs Italien. Zudem versprach er, sich parteipolitisch zu enthalten, »weltlichen Streitigkeiten zwischen den anderen Staaten« fernzubleiben. Damit galt beiden Seiten die »Römische Frage« als »endgültig und unwiderruflich beigelegt«.

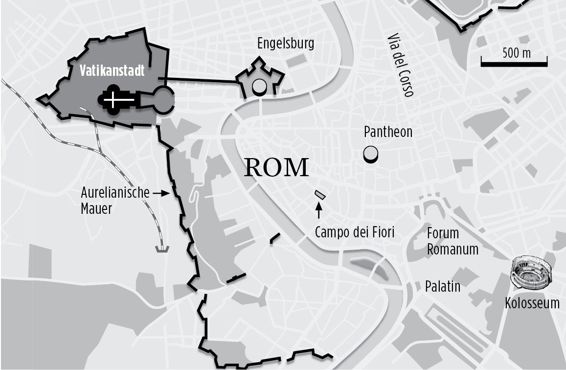

Der kleinste Staat der Erde ist nur so groß wie etwa ein Viertel der Hamburger Außenalster: knapp 44 Hektar. Sein Territorium umfasst den vatikanischen Hügel mit Papstpalast, Petersdom und Petersplatz sowie die vatikanischen Gärten und Museen. Hinzu kommen etliche exterritoriale Besitzungen, etwa die Sommerresidenz Castel Gandolfo. Nationalhymne und Flagge gibt es ebenso wie Medien (»L’Osservatore Romano«, Radio Vatikan) und Schutztruppe (Schweizergarde). Sogar ein kleiner Bahnhof mit knapp 97 Metern Gleisen ist da. Heute gibt es mehrere Tankstellen, eine Apotheke, ein Kaufhaus und eine Krankenstation – nur eine Kneipe fehlt.

Nirgendwo sonst in der Welt ist das Staatsbürgerrecht weder vom Geburtsort (»ius soli«) noch von der Abstammung (»ius sanguinis«) abhängig, sondern von der Ausübung eines Amtes (»ius officii«). Das betrifft meist nur gut 500 Menschen. Mit dem Ende der Tätigkeit für den Heiligen Stuhl wird der Pass eingezogen. Und während demokratische Gemeinwesen großen Wert auf Gewaltenteilung legen, ruht am Heiligen Stuhl, der letzten absoluten Monarchie Europas, alles in des Herrschers Hand.

»Italien betrachtet die Person des Papstes als heilig und unverletzlich«, heißt es in den Lateranverträgen, »öffentliche Beleidigungen und Beschimpfungen der Person des Papstes, die auf italienischem Gebiete durch Wort, Tat oder Schrift begangen werden, sind wie die Beleidigungen und Verleumdungen der Person des Königs zu bestrafen.«

Balsam für den Pontifex maximus – aber auch Mussolini war zufrieden, erkaufte er sich doch mit den Verträgen Wohlwollen und Neutralität der Kirche. »Durch die Abkommen mit der Kurie erzielte der Faschismus einen innen- und außenpolitischen Prestigegewinn, der ihm bei der Konsolidierung seiner Machtstellung äußerst wichtig war und, wie erhofft, voll zustattenkam«, so der Historiker Karl-Egon Lönne. Bei den Wahlen im gleichen Jahr errang Mussolinis Partei fast 90 Prozent der Stimmen.

Im Ausland fand die Einigung ebenso Beifall: »Der Name Mussolini wird in goldenen Buchstaben in die Geschichte der katholischen Kirche eingetragen«, gratulierte etwa Kölns Oberbürgermeister, der spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer. Die Verträge dienten denn auch dem 1933 zwischen Nazi-Deutschland und dem Vatikan ausgehandelten Reichskonkordat als Vorbild.

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm das demokratische Italien die Lateranverträge in seine Verfassung auf. Sie gelten bis heute – auch das Steuerprivileg für katholische Institutionen. Doch damit ist nun Schluss. Wie es scheint, hat die Kirche den Brocken geschluckt: »Wenn einzelne Punkte des Gesetzes zu revidieren oder zu klären sind, gibt es von unserer Seite keine Vorbehalte«, sagte Angelo Bagnasco, Präsident der italienischen Bischofskonferenz.