1

Worum

geht’s hier?

In

diesem Kapitel

lernen Sie alles über die Plattitüde »Nur keine Presse ist eine schlechte Presse«

erfahren Sie, worum es hier überhaupt geht

verrate ich Ihnen, was Sie verdienen werden (ja, für Ihre Beschäftigung gibt’s sogar Knete!)

wird verraten, was Pressearbeit mit Werbung zu tun hat (nichts!).

Ohne Präsenz in den Medien und der Öffentlichkeit ist kaum ein Produkt oder kaum eine Dienstleistung vermittelbar. Das gilt übrigens auch für die Ziele von uneigennützigen Verbänden oder Institutionen. Und das Motto »Die kaufe ich mir«, nämlich die Anzeige in der Tageszeitung, ist auch wenig hilfreich, denn bei Pressearbeit geht es nicht um Werbung, wenn auch die beiden Betätigungsfelder Werbung und Pressearbeit immer wieder Berührungen oder sogar Schnittmengen haben.

Natürlich gibt es Medien, in denen man im redaktionellen Umfeld seine Informationen – gegen Gebühr – platzieren kann. Gott sei Dank, denn das ist ein Betätigungsfeld, in dem sogar erfolglose Pressearbeiter endlich Selbstvertrauen entwickeln können. Die Werbeverkäufer versprechen einem zwar das Blaue vom Himmel, besonders natürlich Aufmerksamkeit bei den Lesern und ein sprunghaftes Ansteigen von Interessenten, sobald das Blatt mit der »Anzeige« erschienen ist. Doch wer gegen Bezahlung wirbt, und sei es noch so geschickt verpackt, der wird sich mit zahlreichen anderen Zahlern im gleichen Boot finden: Sie alle zahlen für eine »lobende Erwähnung«, und auch die Leser merken es – und sind vergrätzt! Die werden das beworbene Produkt sicher nicht mehr ernst nehmen.

Dabei geht es deutlich günstiger auch, und noch dazu auch mit wenig Aufwand: ein paar gute Ideen, ein wenig Büromaterial wie Briefpapier, Umschläge und Porto und gesunder Menschenverstand reichen meistens aus, die eigene Botschaft in die Öffentlichkeit zu transportieren. Natürlich müssen Sie auch ein wenig Energie investieren, aber Sie haben ja auch dieses Buch gekauft und müssen es lesen. Da haben Sie Ihren Mitbewerbern schon einiges voraus, denn die stehen immer noch vor dem Bücherregal und können sich nicht entscheiden. – Willkommen bei »Pressearbeit für Dummies«!

Was ist überhaupt

Pressearbeit?

Glauben Sie mir, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich dieses Buch quasi mit diesem Thema einleiten soll. Aber die Alternative – »Wie baggere ich möglichst erfolgreich diese unheimlich attraktive Journalistin an?« – war dann doch nicht ganz das Richtige.

Bei der Kommunikation geht es übrigens um Basisinstinkte. Das Wort »Kommunikation« stammt aus dem Lateinischen (»communicare«) und bedeutet »teilen, mitteilen, teilnehmen lassen; gemeinsam machen, vereinigen«. Bis ich als zaubernder Mediziner die genaue Bedeutung des Wortes erforscht hatte, war einige Zeit vergangen.

Kommunikation ist alltäglich und verläuft scheinbar selbstverständlich, sodass sie meist gar nicht hinterfragt wird. Für die meisten alltäglichen Situationen reicht dies auch aus; es wäre im Gegenteil zu aufwändig, in solchen alltäglichen Situationen über Kommunikation nachzudenken. Erst bei Missverständnissen und bei Misserfolgen, die mit Kommunikation in Zusammenhang gebracht werden können, wird Kommunikation problematisiert. Das heißt, es wird die Frage gestellt, was Kommunikation ist, wie Kommunikation erklärt werden kann, unter welchen Bedingungen sie abläuft (nicht absäuft) und wie verlässliche Prognosen über Kommunikationserfolge gemacht werden können. Sehen Sie, so langsam kriege ich die Kurve zur Pressearbeit. Aber damit es nicht gar zu einfach wird, schiebe ich jetzt haarscharf ein anderes Thema ein.

Pressearbeit und Marketing werden oftmals in einem Atemzug genannt, wenn nicht sogar in einen Topf geworfen. Dabei bezeichnet Marketing die Ausrichtung der Organisationsentscheidungen auf den Markt hinsichtlich der Absatzstrategie. Das hat mit Pressearbeit überhaupt nichts zu tun. Denn:

Unter Public Relations (PR) versteht man die Pflege und Förderung der Beziehungen eines Unternehmens, einer Organisation oder Institution zur Öffentlichkeit; sie ist eine unternehmerische Führungsaufgabe. In der PR unterscheidet man innerbetriebliche und außerbetriebliche Maßnahmen der Kommunikation.

Allerdings sollte streng zwischen Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit unterschieden werden:

Pressearbeit ist

ehrlich

offen und

schnell

Bei der Pressearbeit besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung durch die Redaktionen der Zeitungen oder Sender. Auch können die Meldungen inhaltlich gekürzt oder ganz andere Schwerpunkte gebildet werden. Dafür entstehen dem Urheber einer Meldung auch keine Kosten. Eines der besten, weil schnellsten Medien der Pressearbeit ist das Fax. Der Nachrichteninhalt ist schnell beim Empfänger. Man muss aber auch darauf achten, dass alle Redaktionen gleichmäßig versorgt sind. Die Presse hat – zumindest bei öffentlichen Einrichtungen – einen Anspruch auf Informationen.

PR und Öffentlichkeitsarbeit sind

werbend

zeitlich gut vorbereitet

stellen oft nur die »Schokoladenseiten« einer Organisation oder eines Produktes dar.

Die Öffentlichkeitsarbeit hat einen Anspruch auf Veröffentlichung der Materialien. Klar, denn Anzeigen sind kostenpflichtig. Bei einer kostenpflichtigen Anzeige besteht auch der Anspruch, dass keine Veränderung vorgenommen wird. Imagebroschüren auf Hochglanzpapier können in einem langen Zeitraum vorbereitet werden. Der Empfänger der Öffentlichkeitsarbeit kann frei bestimmt werden. Es besteht keine Verpflichtung zur Öffentlichkeitsarbeit.

Pressearbeit ist nichts als die Bereitstellung von Informationen für die Presse, die Nutzung von elektronischen Medien für die gezielte Platzierung eigener Botschaften sowie die Herstellung und Verbreitung von Medienerzeugnissen.

Redaktionelle Veröffentlichungen erhöhen die Chance, dass über die betroffene Organisation berichtet und damit eine allgemeine Relevanz erreicht wird. In der Medienarbeit verdient die Differenzierung von zwei Zielgruppen besondere Beachtung. Man unterscheidet zwischen Empfängern von Medienbotschaften und Journalisten.

Redaktionen aller Mediengattungen sind auf Informationen aus den unterschiedlichen Quellen angewiesen, und nur die wenigsten von ihnen stützen sich heutzutage noch auf große Redaktionsstäbe und feste Korrespondentennetze.

Da haben wir also Ihre Rolle als Pressearbeiter: Sie versorgen die Medien gezielt und verlässlich mit Informationen.

Pressearbeiter – Wer ist

das?

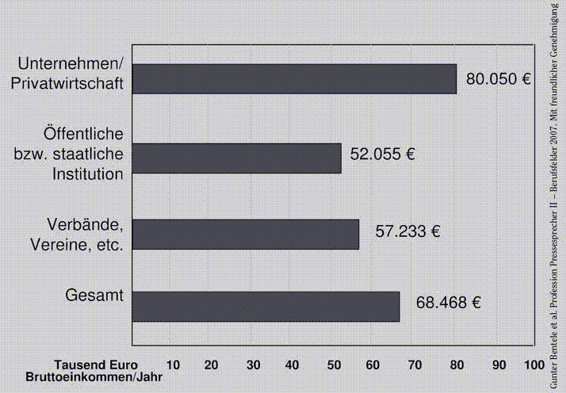

Pressesprecher und Kommunikationsverantwortliche in Deutschland sind durchschnittlich 41 Jahre alt, verdienen gut und arbeiten in drei viertel aller Fälle auf Leitungsebene oder direkt der Leitungsebene zugeordnet. 80 Prozent der Pressearbeiter sind in ihrem Beruf zufrieden oder sehr zufrieden. Mehrheitlich begreifen sie sich als »Vermittler«, seltener als Repräsentant bzw. Interessenvertreter ihrer Organisation. Ihre Budgets steigen kontinuierlich, und sie sind optimistisch, dass sich dies in den nächsten Jahren fortsetzen wird.

Pressesprecher und Kommunikationsverantwortliche sind gebildet, und das Berufsfeld wird immer weiblicher: Bei den unter 40-jährigen überwiegen Frauen schon deutlich. Sie verdienen im Durchschnitt jedoch weniger als Männer und besetzen (bislang) nur selten Top-Positionen.

PR ist in den meisten Organisationen klare Führungsfunktion und arbeitet meist direkt auf oder direkt unterhalb der Chefetage. Die meisten Kommunikationsabteilungen sind auf derselben Ebene wie die Marketingdivisionen angesiedelt. Ähnliches gilt für die Finanzkommunikation, die sogenannten Investor Relations. Jeweils ein gutes Drittel der Befragten sieht Defizite in der integrierten Kommunikation (das ist der Prozess der allumfassenden und vernetzten, aber zielgerichteten Kommunikation. Sie umfasst Analyse, Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle der gesamten internen und externen Kommunikation von Unternehmen, Organisationen oder Personen mit dem Ziel, eine konsistente und aufeinander abgestimmte Unternehmenskommunikation zu gewährleisten) ihrer Organisation und in deren strategischer Ausrichtung. Über die Hälfte der Befragten geht jedoch davon aus, dass ihre Ratschläge von der Organisationsleitung berücksichtigt werden.

Abbildung

1.1: Wo Pressearbeiter in

Organisationen angesiedelt sind

Die Kommunikationsbudgets sind übrigens in den vergangenen Jahren stetig angestiegen, und die zukünftige Entwicklung wird als sehr positiv eingeschätzt. Bei den Unternehmen zeigt sich, wie sehr die Budgetentwicklung von der gesamtwirtschaftlichen Lage abhängt.

Die Befragten sind in ihrem Beruf außerordentlich – und zwar zu 80 Prozent – zufrieden. Das ist vor allem dann gegeben, wenn sie die Möglichkeit besitzen, sich in die Organisationspolitik einbringen zu können, eigene Ideen zu verwirklichen und als kompetenter Berater akzeptiert zu werden. Gehälter sind demgegenüber nur unwesentlich relevant.

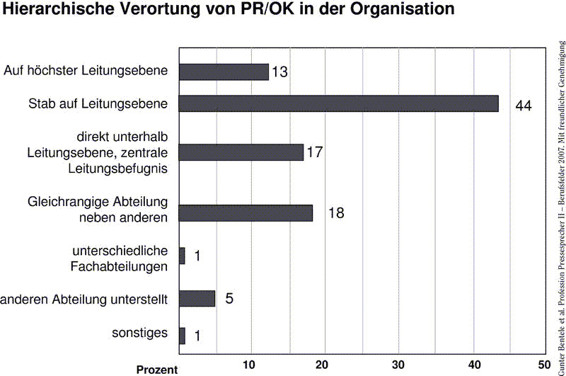

Durchschnittliches Einkommen im Vergleich mit anderen BranchenAbbildung 1.2: Durchschnittliches Einkommen von Pressearbeitern im Vergleich mit anderen BranchenDurchschnittliches EinkommenAbbildung 1.3: Durchschnittliches Einkommen von Pressearbeitern in verschiedenen Einsatzbereichen

Das liebe GeldPressesprecher und Kommunikationsverantwortliche verdienen brutto durchschnittlich ca. 68.500 Euro jährlich. Das Einstiegsgehalt beträgt durchschnittlich 36.500 Euro. Frauen verdienen zwar jährlich durchschnittlich 15.000 Euro brutto weniger als die Männer Dies liegt aber nicht daran, dass sie Frauen sind oder schlechter verhandeln würden, sondern daran, dass sie – bislang – noch nicht in gleichem Maße wie die Männer in Top-Positionen arbeiten, was wiederum mit der Berufserfahrung und dem Alter zusammenhängt.

Was kann Pressearbeit und was

nicht?

Kommunikation unter Zuhilfenahme der Medien, insbesondere der Massenmedien, gewinnt täglich größere Bedeutung. Heutzutage bekommt man die neuesten Informationen nicht mehr durch Miterleben, sondern sie werden über Zeitung, Radio, Fernsehen und Internet mitgeteilt. Dabei wählt jeder individuell genau das Medium, dem er eine zuverlässige Informationsvermittlung zutraut und ihm – allgemein gesprochen – auch vertraut.

Demzufolge liest ein jeder diejenige Zeitung, hört dasjenige Radioprogramm, sieht denjenigen Fernsehsender und informiert sich auf bestimmten Internetseiten, die seinen persönlichen Präferenzen und seinem Meinungsbild am ehesten entsprechen. Der Erzkonservative Bayer liest wahrscheinlich nicht die »taz«, und der Ultralinke eher nicht »Die Welt«. Und glücklicher Weise lesen nur Sie »Pressearbeit für Dummies«, denn sonst wüsste ja jeder, dass es bestimmte Tricks und Kniffe gibt, wie man die eigenen Botschaften geschickt in den Medien platziert.

Wenn Sie als Vertreter einer Organisation also Kommunikation und Pressearbeit betreiben, teilen Sie der Öffentlichkeit etwas mit, das aus Ihren Einsichten, Erfahrungen und Erkenntnissen resultiert. Ihr Ziel dabei ist es, zur Verständigung beizutragen, Überzeugungsarbeit zu leisten und letzten Endes eine Meinungsbildung hervorzurufen.

Spannende Sache nicht wahr? Das funktioniert wirklich so, auch wenn Sie keine Wunder vollbringen können. Falls dies dennoch von Ihnen verlangt wird, so lege ich Ihnen mein Buch »Zaubertricks für Dummies« ans Herz, übrigens aus dem gleichen Verlag wie jenes, das Sie soeben in Händen halten (und auch noch vom gleichen Lektor lektoriert – beschweren Sie sich also bei ihm, falls es etwas zu meckern gibt). Darin bringe ich Ihnen wirkungsvolle Zauberkunststücke bei, die Sie in jeder Lebenslage anwenden können.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist also nichts anderes als Kommunikationsmanagement. Häufig wird sie auch Public Relations (PR) genannt, wobei das nicht ganz korrekt ist. Denn die Deutsche Public Relations Gesellschaft definiert PR wie folgt:

Pressearbeit deckt einen Teilbereich dieser Aufgabenstellung ab. Durch die Pressearbeit erfolgt eine Information über das Tun und Lassen einer Organisation nach innen und außen. Im Mittelpunkt stehen deshalb die Präsenz und die Identifizierbarkeit einer Institution.

Und wie findet man deren Beschaffenheit heraus? Fragen kostet nichts...

Wer sind wir?

Was wollen wir?

Warum wollen wir es?

Welches Leitbild ist die Grundlage unserer Arbeit?

Warum sind wir unverwechselbar?

Worauf können wir stolz sein?

Von was wollen bzw. müssen wir uns unterscheiden?

Nein, halt, das ist nicht der Fragebogen meines Psychiaters! Und wir sind auch wirklich nicht schizophren. Und wenn doch, dann nur ein klein wenig, gerade so ausreichend für zwei.

Vielmehr handelt es sich hier um eine Checkliste, mit der Sie das Profil Ihrer Organisation ermitteln können, um zu erfahren, was Ihre Ziele bei der Pressearbeit sind.

Und wenn Sie keine Ziele haben, dann denken Sie sich schleunigst welche aus, sonst kommt Ihr böser Chef und will die Unkosten für dieses Buch von Ihnen zurück haben (einschließlich Versandgebühr, falls Sie im Internet bestellt haben). Sobald Sie gezahlt haben, setzt er Sie frei, weil Sie für ihn völlig unnütz sind. Und das nur aus Mangel an Zielen. Wer hätte das gedacht?

Das ist übrigens ein naturgegebenes Problem der Pressearbeiter: Niemand weiß so richtig, was sie den ganzen Tag anstellen. Manch einer von ihnen war im früheren Leben Zeitungsjournalist und ist in letzter Minute der täglichen Ausbeutung entkommen. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber haben Sie schon mal einen Journalisten gesehen, der nicht permanent Kaffee in sich hinein schüttet oder die schwarze Brühe nicht quasi per Infusion zu sich nimmt? Dabei heißt es so schön: »Wer dauernd Kaffeepausen macht, kann nicht alle Tassen im Schrank haben.« Aber das ist ein anderes Thema.

Wo war ich? Ach ja, bei der täglichen Zeitungslektüre in der Pressestelle. Ich bin sicher, dass außer Ihnen kein Mensch in Ihrem Laden das versteht. Logisch, dass Ihnen alle überaus neidisch und skeptisch begegnen. Vermutlich sind Sie auch der einzige, der einen Fernseher samt DVD-Rekorder und Surround-Anlage in seinem Büro stehen hat. Jeder einzelne Ihrer Kollegen malt sich aus, wie er sich die anstrengenden Vormittage im Büro mit Fernseher und Soundman versüßen würde. Und Sie, kleiner Nichtsnutz, behaupten bei jeder Gelegenheit auch noch, diese Medien seien für Sie wichtige Recherchequelle, und eine anständige Pressestelle könne ohne das alles gar nicht richtig existieren?

Pfui, wie recht Sie doch haben. Woher sollte man die aktuellen Aktienkurse bekommen, wenn nicht übers Internet? Wie die leckeren Rezepte der besten Fernsehköche lernen, wenn nicht mittels TV? Und im Radio muss man sich schon ein- bis zweimal täglich die aktuellsten und besten Anlagestrategien anhören. Aber das bleibt natürlich alles unter uns, gelle... Sagen Sie’s bloß nicht meinem Chef!

Pressearbeiter in AusnahmesituationenPapst Benedikts erster Besuch in DeutschlandWinfried Röhmel (67) ist seit 1970 Leiter der Pressestelle und Pressesprecher des Erzbischöflichen Ordinariates München.Als sich Kardinal Ratzinger erstmals nach dem Konklave als Papst Benedikt XVI. auf der Loggia von St. Peter der Öffentlichkeit zeigte, wusste ich, dass er uns bald besuchen würde. Protokollarisch bedingt dauerten die Vorbereitungen noch ein ganzes Jahr, ein arbeitsintensiver Zeitraum, in dem nicht selten bis spät in die Nacht hinein gearbeitet wurde. Da man nicht erwarten konnte, dass sich jeder Journalist mit dem Thema Kirche und insbesondere mit der katholischen Kirche auskannte, begannen wir, den Besuch für den zu erwartenden Presseansturm sowohl organisatorisch als auch inhaltlich und thematisch aufzubereiten.Gemeinsam mit dem päpstlichen Reisemarschall organisierten wir den Ablauf und die Pressearbeit. Mein Vorschlag, die Arbeit auf die gastgebenden Diözesen aufzuteilen, wurde freundlich, aber bestimmt abgelehnt. Ein Pressezentrum in den Münchner Messehallen sollte die Anfragen bündeln und als zentrale Anlaufstelle dienen. Und das war auch notwendig. Vor uns türmte sich ein Berg an Arbeit auf, der den einen oder anderen gelegentlich an seine physischen Grenzen brachte. Neben den Mitarbeiterinnen der Pressestelle und anderen Abteilungen krempelten im Pressezentrum auch viele angehende Journalisten als Freiwillige im Schichtdienst die Ärmel hoch.Es wurde Informationsmaterial bereitgestellt, Pools wurden gebildet und eine tägliche Erläuterung relevanter theologischer Begriffe und Abläufe zum Tagesprogramm angeboten. Zudem luden wir Experten und Wissenschaftler als kompetente Ansprechpartner ein.Eindrucksvoll waren auch stets die Pressekonferenzen im Vorfeld, unmittelbar vor dem Besuch im alten Münchner Rathaus mit dem bayerischen Ministerpräsidenten, den gastgebenden Bischöfen und dem Münchner Oberbürgermeister. Irgendwann hörte ich auf, die Kameras und Journalisten zu zählen. Der Ansturm überstieg bei Weitem unsere Erwartungen, denn mit rund 3.000 Journalisten hatte ich damals wirklich nicht gerechnet. Da die höchste Sicherheitsstufe herrschte, musste sich jeder Journalist akkreditieren und überprüfen lassen. Das lief nicht ohne Murren ab, doch insgesamt war die Stimmung freundlich und kollegial. Meine Sekretärinnen bekamen von einem Journalisten gar Pralinen zum Dank geschenkt.Eine besondere Beziehung pflegte ich zu den Kollegen Pressefotografen. Wann immer es möglich war, organisierte ich für sie einen Platz, der gute Bilder garantierte. Von den Sicherheitsleuten musste ich mir da einiges anhören, die Fotografen waren über den Einsatz jedoch sehr froh.Obwohl ich rund um die Uhr im Einsatz war, nutzte ich jede Gelegenheit, um zu meiner Familie zu fahren und zu kochen. Ich schob dann alles, was mit dem Besuch zusammenhing, zur Seite und entspannte mich bei einem gemeinsamen Essen und einem guten Glas Wein.Kurze Aufregung bescherte uns dann noch der letzte Tag. Erst war nur ein Rumoren wahrzunehmen, denn scheinbar war ein Zitat des Papstes in der Regensburger Ansprache als eine Originalaussage veröffentlicht worden. Nachdem der Papst abgeflogen war und ich mit meinen Kollegen ein Bier trank, rief mich Al Dschasira an. Da wusste ich: Jetzt ist was los! Doch Aussagen des Papstes lagen nicht in meiner Verantwortung. Daher leitete ich alles an den Vatikansprecher weiter, der das alles regelte.Erschienen in »Pressesprecher« 10/2008. Protokoll: Judith Schuldreich

Aktive vs. reaktive

Pressearbeit

Wir unterscheiden grundsätzlich zwei Arten von Pressearbeit. Die reaktive Pressearbeit reagiert ad hoc auf (äußere) Ereignisse. Die Reaktion sollte umgehend erfolgen, da sie im Zeitrahmen der Bearbeitung der ursprünglichen Meldung in der Redaktion auf dem Schreibtisch liegen muss. Denn ein fertiger Artikel wird sicherlich nicht noch einmal umgeschrieben, um Ihre Pressearbeit zu ihrem Recht kommen zu lassen. – Wenn also bundesweit eine Pressekonferenz zu Ihrem Thema stattfindet, sollten Sie schnell reagieren und die Medien die (lokale) Meinung Ihres Verbandes zum Thema wissen lassen – noch während die Journalisten das Thema aufbereiten. Nur so haben Sie die Chance, den Inhalt der Meldung noch beeinflussen zu können.

Aktive Pressearbeit versucht hingegen, ein eigenes Thema in die Medien zu bringen. Hier ist immer ein Anlass notwendig! Da es keinen äußeren Anlass gibt (s. o.), muss der eigene Anlass interessant genug sein, um daraus eine Meldung zu produzieren. – Wenn Sie beispielsweise eine Umfrage bei Ihren Kunden oder Mitgliedern durchgeführt haben, so stellen Sie die Ergebnisse aktiv der Öffentlichkeit vor (mithilfe einer Pressekonferenz, eines Pressegespräches, einer Pressemitteilung o. ä.).

Kommunikationstheorie

Als Kommunikationstheorie bezeichnet man wissenschaftliche Erklärungsversuche zur Beschreibung von Kommunikation. Diese theoretischen Ansätze sollen in der Kommunikations- und Medienwissenschaft erklären, was Kommunikation ist und wie sie funktioniert, und – in Form von Modellen – verallgemeinerbare und theoretische Zusammenhänge des Massenkommunikationsprozesses erkennbar machen.

Die Vorstellung von der Kommunikation als Teilhabe verweist auf die Entlehnung des Begriffs der Kommunikation aus dem Lateinischen (communicatio) und auf die Bedeutungszusammenhänge von Teilen und Mit-Teilen. Kommunikation wird hier als Mittel zur Herstellung von Gemeinschaft und Verständigung gesehen.

Die meisten wissenschaftlichen Kommunikationsmodelle sind Abbildungen des Kommunikationsprozesses. Es gibt aber auch alltagstheoretische Modelle, welche die Kommunikation als Mittel zur Herstellung von Gemeinschaft und Verständigung sehen. Deskriptive Modelle geben beispielsweise eine Antwort auf die Frage: »Wer sagt was in welchem Kanal zu wem und mit welcher Wirkung?«

Beispiele für die Bedeutung von

Kommunikation

Paul Watzlawick war Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut, Psychoanalytiker, Soziologe, Philosoph und Autor. Im deutschsprachigen Raum wurde er einem größeren Publikum vor allem durch seine populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen zur Kommunikationstheorie bekannt. Er entwickelte eine Kommunikationstheorie, die auf fünf pragmatischen Annahmen aufbaut. Diese Annahmen bedingen Regeln für eine funktionierende Kommunikation: Jede Störung von Kommunikation kann auf ein Handeln gegen diese Annahmen zurückgeführt werden.

Man kann nicht nicht

kommunizieren!

Sobald zwei Personen sich gegenseitig wahrnehmen können, kommunizieren sie miteinander, da jedes Verhalten kommunikativen Charakter hat. Watzlawick versteht Verhalten jeder Art als Kommunikation. Da Verhalten kein Gegenteil hat, man sich also nicht nicht verhalten kann, ist es auch unmöglich, nicht zu kommunizieren. Diese Annahme ist auch bekannt als Metakommunikatives Axiom. Wir kommunizieren also auch nonverbal und unbewusst.

Jede Kommunikation hat einen

Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, wobei Letzterer den Ersteren

bestimmt

Jede Kommunikation enthält über die reine Sachinformation (Inhaltsaspekt, also Daten und Fakten) hinaus einen Hinweis, wie der Sender seine Botschaft verstanden haben will und wie er seine Beziehung zum Empfänger sieht (Beziehungsaspekt). Der Inhaltsaspekt stellt das »Was« einer Mitteilung dar, der Beziehungsaspekt sagt etwas darüber aus, wie der Sender diese Mitteilung vom Empfänger verstanden haben möchte.

Ein einfaches Beispiel: Jemand sagt: Du hast im Lotto gewonnen! (Inhalt) und grinst dabei (Beziehung). Der Empfänger schätzt die Nachricht auf der Basis des Grinsens ein und weiß, dass er auf den Arm genommen werden soll. Beziehungsaspekte drücken sich also unter anderem in Mimik, Gestik, Tonfall aus.

Wissenschaftlich ausgedrückt: Der Beziehungsaspekt zeigt, welche emotionale Beziehung von einem Kommunikationspartner gesetzt wird. Daraus folgt, dass der Beziehungsaspekt bestimmt, wie der Inhalt zu interpretieren ist. Die Art der Beziehung zwischen zwei Kommunikationspartnern ist für das gegenseitige Verständnis von grundlegender Bedeutung.

Kommunikation gelingt, wenn auf beiden Ebenen und bei beiden Kommunikationspartnern Einigkeit über den Inhalts- und Beziehungsaspekt herrscht. Sie misslingt, wenn ein Kommunikationspartner unterschiedliche oder gegensätzliche Botschaften sendet oder wenn der andere Kommunikationspartner einen der beiden Aspekte anders interpretiert.

»Die Natur einer Beziehung ist

durch die Interpunktionen der Kommunikationsabläufe seitens der

Partner bedingt.«

Dieses Zitat von Paul Watzlawick verdeutlicht, dass Sender und Empfänger den Kommunikationsablauf unterschiedlich gliedern und so ihr eigenes Verhalten oft nur als Reaktion auf das des anderen interpretieren. Das heißt, die Ursache für die eigene Reaktion wird dem anderen zugeschoben. Menschliche Kommunikation ist aber nicht in Kausalketten auflösbar, sie verläuft vielmehr kreisförmig. Niemand kann genau angeben, wer beispielsweise bei einem Streit wirklich »angefangen« hat. Anfänge werden nur subjektiv gesetzt als sogenannte »Interpunktionen«.

Den Ablauf, in dem Ursache und Wirkung ihre Stellung in der Kommunikation verändern können, nennt man Interdependenz. Gelingende Kommunikation findet statt, wenn beide Partner als Ursache und Wirkung die gleichen Sachverhalte festlegen und Kommunikation als Regelkreis verstehen. Sie misslingt, wenn die Partner an unterschiedlichen Punkten des Kommunikationsablaufes einen Einschnitt vornehmen und jeweils für sich sagen: »Hier hat es angefangen, das ist die Ursache.«

»Menschliche Kommunikation

bedient sich digitaler und analoger

Modalitäten.«

Nicht nur das gesprochene Wort (in der Regel digitale Kommunikation), sondern auch die nonverbalen Äußerungen (beispielsweise Lächeln, Wegblicken etc.) teilen etwas mit. Die digitale Kommunikation verfügt über eine komplexe und logische Syntax, entbehrt aber auf dem Gebiet der Beziehungen einer Semantik. Die analoge Kommunikation verfügt über ein solches semantisches Potenzial auf dem Gebiet der Beziehungen, entbehrt aber einer Syntax, die eine eindeutige Definition der Natur von Beziehungen leisten kann. Mit analogen Elementen wird häufig die Beziehungsebene vermittelt, mit digitalen die Inhaltsebene.

Kommunikation gelingt bei Übereinstimmung zwischen analoger und digitaler Botschaft und wenn die Kommunikationspartner beide Teile der Botschaft in gleicher Weise interpretieren. Kommunikation misslingt bei Nichtübereinstimmung oder bei Unklarheiten einer der beiden Botschaften oder dann, wenn eine oder beide Botschaften unterschiedlich interpretiert werden. Wenn die analoge und die digitale Aussage übereinstimmen, ist die Botschaft kongruent. Besondere Probleme entstehen dadurch, dass beide Ebenen mehrdeutig sein können und vom

Kommunikationspartner interpretiert werden müssen: Wir erleben das jeden Tag bei der zwischenmenschlichen Kommunikation. Eindrucksvoll sind beispielsweise jene Situationen, in denen der Chef mit grimmig dreinblickt und Ihnen mit Grabesstimme verkündet, dass Ihre Dienstreise genehmigt wurde. Offenbar ist ihm in anderem Zusammenhang eine Laus über die Leber gelaufen und hat seine Stimmung gekillt, gleichzeitig hat er Ihnen aber die für Sie freudige Mitteilung zu machen. Die nonverbale und die verbale Botschaft passen nicht zueinander; eigentlich müsste man in einer derartigen Situation befürchten, dass die Dienstreise gestrichen wurde.

»Zwischenmenschliche

Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder

komplementär.«

Beziehungen zwischen Partnern basieren entweder auf Gleichheit oder auf Unterschiedlichkeit. In komplementären Beziehungen ergänzen sich unterschiedliche Verhaltensweisen und bestimmen die Handlungen. Die Beziehungsgrundlage besteht hierbei in der Unterschiedlichkeit der Partner. Häufig drückt sich diese Unterschiedlichkeit in einer Unterordnung aus, d. h. der eine hat die Oberhand über den anderen. Eine symmetrische Beziehungsform zeichnet sich dadurch aus, dass die Partner sich bemühen, Ungleichheiten untereinander zu minimieren (Streben nach Gleichheit).

Wenn Sie bis hierher gefolgt sind, dann scheint die Arbeit von Watzlawick Sie wirklich zu faszinieren. Und das zu Recht. Watzlawicks Beobachtungen und Analysen über die Kommunikation sollte man sich bei der Pressearbeit jeden Tag aufs Neue verdeutlichen.

Hier noch eine besonders nette Begebenheit aus Watzlawicks Leben, die er in seinem Buch »Anleitung zum Unglücklichsein« veröffentlicht hat. Darin beschreibt er einen Mann, der alle zehn Sekunden in die Hände klatscht (also so wie Sie bei der Lektüre meines Buches). Nach dem Grund für dieses merkwürdige Verhalten befragt, erklärt dieser: »Um die Elefanten zu verscheuchen.« Auf den Hinweis, es gebe hier doch gar keine Elefanten, antwortet der Mann: »Na, also! Sehen Sie?«

Historische Entwicklung der

Pressearbeit

Auch wenn es für Ihre Pressearbeit keine unmittelbare Bedeutung hat, so ist es doch interessant zu wissen, dass ihre Wurzeln bis zum Jahr 1800 vor Christus zurückreichen, als in Mesopotamien erste landwirtschaftliche Informationsbroschüren erschienen.

Im antiken Griechenland und Rom machte man sich bereits Gedanken über die Relevanz der öffentlichen Meinung. Das Streben nach Ruhm wird heute als eine Anwendung von »Impression Management« verstanden.

Impression Management lässt sich beschreiben als Steuerung des Eindrucks, den Personen oder Organisationen auf andere machen. Es wird zunehmend als Konzept der Public Relations eingesetzt.

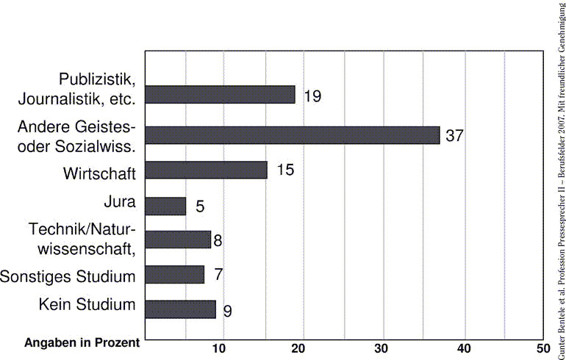

Studienfächer der Befragten

Abbildung

1.4: Studienfächer der

Teilnehmer an der Berufsfeldstudie des Bundesverbands der

Pressesprecher

Beruflicher Hintergrund

Abbildung

1.5: Beruflicher

Hintergrund von Pressearbeitern

Im Jahr 1622 wurde der Congregatio de propaganda fide durch Papst Gregor XV. gegründet – so etwas wie der damalige PR-Club.

1641 wurde die erste PR-Broschüre (mit dem Ziel »Fund Raising«) mit dem Titel »New England’s First Fruits« in London veröffentlicht.

Im 18. Jahrhundert trug die Arbeit der Revolutionäre im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg PR-praktische Handschrift.

1848 wurde in Deutschland das »Ministerialzeitungsbüro« für staatliche Öffentlichkeitsarbeit gegründet (ab 1851 »Zentralstelle für Presseangelegenheiten«).

In der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in den USA Presseagenten, beispielsweise für die Eisenbahn und Zirkus.

1886 richtet der Suppengewürzhersteller Julius Maggi in Deutschland ein »Reclame- und Pressebüro« ein, um seine Produkte bekannter zu machen und um sie besser zu vermarkten.

Seit 1965 kommt es zu Globalisierung und Informationsgesellschaft: Mit der exponentiellen Steigerung der Kommunikationsmöglichkeiten steigt auch der Bedarf an Kommunikationsmanagement rapide an.

Pressearbeit, wie wir sie heute verstehen, hat sich parallel zur Ausdifferenzierung der Gesellschaft entwickelt. Außerdem wurde sie aufgrund zunehmender räumlicher Entgrenzung von Organisationen notwendig. Berufsgeschichtlich hat Pressearbeit vor allem mit dem Journalismus gemeinsame Wurzeln. Infolge der Herausbildung von Massenmedien wuchs sie gemeinsam mit diesem erheblich in Umfang und Komplexität.

Und wer wird überhaupt Pressearbeiter? Sind Sie etwa ein Exot unter Ihren Berufskollegen? Was haben die anderen gelernt und warum können die alles besser als Sie? Nein, natürlich nicht nur, weil Sie ein Dummie sind. Sondern weil der eine oder andere eine akademische Laufbahn hinter sich hat:

Ein akademischer Abschluss ist in der Branche mittlerweile nahezu obligatorisch. 88 Prozent der Befragten haben eine abgeschlossene Hochschulausbildung – zunehmend aus publizistischen bzw. kommunikationswissenschaftlichen Bereichen. Ein Viertel der Kommunikationsprofis hat schon immer in der Branche gearbeitet, die anderen kommen vor allem aus dem Journalismus oder dem Marketing. Der Trend geht eindeutig zum Direkteinstieg.

Fast hätte ich’s vergessen

...

Pressearbeit ist international. Hier ein paar wichtige Begriffe für den täglichen Sprachgebrauch in China:

Sportminister: Ping Pong

Jungfrau: Z’jung Zum

Oma: Kann Kaum Kaun

Dieb: Long Fing

Polizist: Long Fing Fang

Polizeihund: Long Fing Fang Wau

Verkehrsminister: Um Lei Tung

Pressearbeiter: Zei Tung