¡mira!

A la mañana siguiente descubrí que el lobo no había sido una alucinación mía.

Solsticio y Silvestre subían a la clase después del desayuno, para disfrutar de una jornada completa de mates, cuando la avispada chica se detuvo en seco y señaló el suelo.

—¡Huellas! ¡Y no son humanas! ¡Grito!

Silvestre se acercó y, con su extraordinario conocimiento del reino animal, hizo la siguiente revelación:

—Son de perro.

—¡Pero mira lo grandiosas que son! —repuso Solsticio—. Ha de ser un perrazo tremendo.

—¡Juark! —grazné.

—Chitón —ordenó Solsticio.

—O si no… —reflexionó Silvestre—. ¿Cómo se llaman esos perros tan grandes?

—¿Perros de caza? —apuntó Solsticio.

—Sí —dijo Silvestre—. No, más grandes.

—Ah, tú quieres decir lobos.

—Sí —sentenció Silvestre—. Exacto. Aullantes, peludos, capaces de partir huesos y hacerte papilla con sus colmillos. Lobos.

—¡Ark! —grité. Por fin. ¡Muchas gracias!

—¡Grito! —dijo Solsticio—. ¿Tú crees que anda un lobo suelto por el castillo? ¡Argh! Vamos a buscar a padre para enseñarle estas huellas. Él sabrá lo que debemos hacer.

Poco probable, pensé, pero vale la pena intentarlo.

No hubo manera. Primero averiguamos que Lord Otramano había subido ya al cuarto de sus inventos y que estaría encerrado todo el día, y cuando nos tropezamos con Lady Otramano y volvimos al pasillo… las huellas habían desaparecido.

¡Desaparecido!

—Toma ya —dijo Silvestre.

—¡Grito! —dijo Solsticio.

—Por favor, queridos —suspiró Mentolina—. Hoy no tengo tiempo para vuestros juegos. He de hablar con la agencia para pedir más doncellas. Me han amenazado con doblarme la tarifa y ya sabéis que ahora mismo andamos mal de fondos.

—¡Pero madre!

Mentolina no quiso oír más. Supongo que ya se había tropezado con algún lobo en su juventud y prefería no recordarlo.

—Además, ya llegáis media hora tarde a clase.

Lo cual era cierto. Aunque curiosamente el señor Brandish, siempre tan puntual, llegaba también con retraso, porque justo en ese momento apareció por el fondo del pasillo, llevándose a los chicos a clase y cerrándonos una vez más la puerta en las narices a Mentolina y a mí.

—Qué costumbre más desagradable —dijo Mentolina. Yo asentí y me subí a su hombro de un salto—. Tú sí que eres un pájaro simpático. ¿Sabes, Edgar?, diría que hace tiempo que no tenemos una buena charla. Seguramente desde aquel asunto de los gatitos. Baja conmigo y anímame un poco hasta que venga esa gente tan desagradable de la agencia. ¡Por favor! Se ponen de una manera que cualquiera diría que teníamos intención de matar a esas chicas…

Así pues, Mentolina y yo descendimos desde el nivel superior del castillo para dirigirnos a las plantas inferiores.

Mientras bajábamos me explicó que estaba muy preocupada por el dinero y que todo el mundo se preguntaba cómo iban a salir del aprieto.

A Pantalín lo único que se le ocurría era encerrarse para urdir un invento que volviera a hacerlos ricos. Pero, por desgracia, sus experimentos solo habían servido hasta la fecha para gastar una fortuna y para poner en peligro las vidas de algunos criados y de varios miembros de la familia.

Entramos en el Gran Salón, y estábamos justo en el centro, bajo la grandiosa araña de cristal, cuando sonó un espantoso crujido en el techo… y un instante más tarde vimos que la lámpara se precipitaba a toda velocidad sobre nosotros.

Cerré los ojos, preparándome para una muerte rápida y centelleante, y Mentolina soltó una especie de chillido.

La araña cayó y se hizo añicos con un estallido ensordecedor de esquirlas tintineantes, matándonos a los dos.

O al menos eso debería habernos pasado. Al cabo de unos segundos abrí los ojos y comprobé que veía. Lo cual, por lo que yo sé, no habría sido posible si hubiera estado muerto.

A menos, eso sí, que fuese un fantasma.

Mentolina me arrancó de tales pensamientos cuando me aseguró que estábamos los dos vivitos y coleando.

Al parecer, la lámpara había caído a nuestro lado, sin rozarnos siquiera y dejándonos del todo indemnes.

—¿Sabes? —dijo con toda calma—, yo diría que tal vez han pasado demasiadas cosas de este género últimamente. Cosas absurdas, totalmente demenciales, y que sin embargo suceden. Me recuerda a… algo, pero no sé bien a qué…

«Bueno —me dije—, pues yo preferiría que pensara deprisa y averiguara qué demonios está pasando. Entonces tal vez podríamos hacer algo al respecto».

Hum.

Cruzamos uno

de los patios pequeños, junto al Torreón Este, desde cuya cima nos

llegaba un martilleo frenético. Decidí dejar a Mentolina, que tenía

su cita con los de la agencia, para subir a ver qué estaba tramando

el viejo chiflado de Lord Otramano.

Cruzamos uno

de los patios pequeños, junto al Torreón Este, desde cuya cima nos

llegaba un martilleo frenético. Decidí dejar a Mentolina, que tenía

su cita con los de la agencia, para subir a ver qué estaba tramando

el viejo chiflado de Lord Otramano.

Levanté el vuelo y apunté con el pico hacia arriba, sobrevolando el patio y ascendiendo en círculo hasta mi punto de apoyo favorito: el alféizar de la ventana del laboratorio.

Avancé de puntillas y atisbé hacia el interior.

Grito. Eso habría dicho si hubiera sido Solsticio.

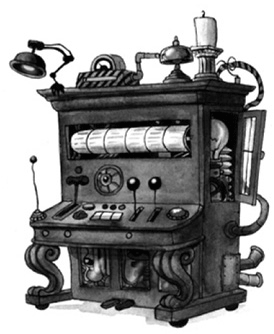

Yo, en cambio, me limité a abrir los ojos y el pico de par en par, totalmente patidifuso. Pues allí mismo, con todo el aspecto de un artefacto ya terminado, se alzaba el invento en el que llevaba días trabajando Lord Otramano.

—¡Je, je! —le estaba diciendo justo en ese momento a Fermín, una costumbre más bien inquietante que había adquirido de la abuela Slivinkov—. ¿No es una obra genial? No respondas, muchacho; tú pásame el destornillador, ¿quieres? El grande. No, más grande. ¡He dicho el más grande! ¡Grande!

Fermín encontró al fin el destornillador de los sueños de Pantalín, y se lo tendió a su señoría, que empezó a aporrear con él un costado del artilugio.

Era un cacharro extraño, pero reconozco que casi tenía aspecto de poder funcionar.

Parecía un piano pequeño, con una caja de madera vertical,

varios mandos y palancas en el tablero saliente donde debería haber

estado el teclado, y una larga ranura en la parte frontal que

formaba una especie de ventanilla apaisada.

Al cabo de un momento caí en la cuenta de que, en realidad, era el piano de prácticas del Salón de Música, desguazado sin piedad y armado otra vez para adoptar la apariencia del último engendro, o mejor, de la última chaladura de Pantalín.

—¡Je! —repitió—. Ya casi lo tenemos.

Y entonces estaremos en condiciones de desvelar el futuro: de

conocerlo aquí y ahora. ¡El vasto e incognoscible océano de las

cosas todavía por suceder estará a nuestro alcance esta misma

noche! Habrá que reconocer a fin de cuentas que soy un genio de

extraordinaria magnitud. Los reyes se inclinarán ante mí con toda

humildad y con temor, ¡y se preguntarán qué clase de hombre es ese

capaz de lograr cosas tan prodigiosas! —Le dio unos porrazos más a

la tapa del ex piano y retrocedió un par de pasos—. ¡Ajá! ¿Qué me

dices, Fermín? ¿Estamos ya, como creo que dicen los jóvenes hoy en

día, listos para mover el esqueleto?

—Del todo listos, señor —dijo Fermín—. Más que listos.

—Je.

Pantalín alzó la barbilla como si estuviera pronunciando ante la pared un discurso imaginario. Probablemente el discurso de aceptación de un premio despampanante, dotado con una suma colosal de dinero.

—Sí, eso es. Sí. No, bueno, no tan difícil, en realidad. En fin, ya me entiende. Ah, desde luego, querrá usted ver cómo funciona… ¿Predecir el futuro? Sí, es infalible. Bueno, ¿hacemos la prueba? No, no, es muy fácil si sabes cómo… ¿Ve?, solo tiene que introducir aquí la fecha. Muy bien.

Y luego accionar el interruptor… ¡Con cuidado! ¡Bien! Damas y caballeros, aquí tienen… ¡el Predictómetro!

Fermín había puesto los ojos en blanco tan exageradamente que parecía que mirase al techo a través de la tapa de sus sesos. Entonces Pantalín giró una palanca que había a un lado del Predictómetro y pulsó el interruptor.

La máquina se puso a retumbar en el acto, a agitarse y sacudirse como una lavadora en una discoteca. Es más, con su propia vibración empezó a deslizarse hacia la puerta abierta. Podría haberse precipitado por la escalera de caracol y hallado un final funesto si Fermín y su señoría no hubieran corrido tras el armatoste para frenarlo.

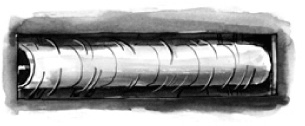

Mientras lo arrastraban otra vez a su sitio me pareció que la ventanilla de la ranura frontal se había vuelto loca. Detrás del cristal, observé ahora, había una serie de cilindros que giraban velozmente, convertidos en un borrón tembloroso.

De repente, el cilindro de la izquierda perdió impulso y se detuvo. Tenía una palabra escrita.

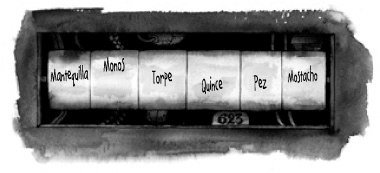

La palabra era «mantequilla».

Antes de que me diese tiempo a reflexionar, el segundo cilindro se paró también, mostrando otra palabra.

La segunda palabra era «monos».

Y después, en una rápida sucesión, como si el Predictómetro hubiera llegado a una conclusión definitiva, los demás cilindros fueron deteniéndose uno tras otro.

Caí en la cuenta de que la máquina había formado una frase.

La frase, si puede llamarse así, era:

—¡Juark! —grazné. Otro desastre en la carrera de inventor de Pantalín, y eso que por una vez, solo por una vez, había llegado a creer que iba a salirle algo inteligente. Me maldije por mi estupidez, porque realmente estaba convencido de que aquel trasto podía funcionar.

No obstante, en aquel momento yo parecía el único que pensaba así.

—¡Fermín! —gritó Pantalín, examinando con emoción las palabras del Predictómetro—. ¡El futuro nos ha sido revelado! ¡Anótalo todo! ¡Je!

Fermín ya estaba cogiendo un lápiz…

Y entonces me caí hacia atrás del alféizar, y tan aturdido estaba que solo me acordé de desplegar las alas cuando husmeé las losas del patio viniendo hacia mí a una velocidad prodigiosa. Menuda chamba.

«¡Chalados! ¡Lunáticos! ¡Dementes!», pensé.

Una maldición se abatía sobre el castillo de Otramano.