11

DE LOS CEROS ORDENADOS AL CAOS CUÁNTICO

El único viaje verdadero hacia el descubrimiento no consiste en la búsqueda de nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos.

MARCEL PROUST

En busca del tiempo perdido

¿Cómo se disponen los puntos a nivel del mar del paisaje zeta a lo largo de la recta mágica de Riemann? Parecía una pregunta loca, pero Hugh Montgomery no había pretendido planteársela. En efecto, casi todos consideraban por lo menos arriesgado plantearse tal cuestión cuando nadie era capaz de demostrar que los ceros están realmente sobre la recta. Sin embargo, las sorprendentes configuraciones que Montgomery descubrió tras planteársela representan hoy el mejor indicio sobre dónde buscar una solución a la hipótesis de Riemann. Si Montgomery se planteaba la pregunta era, en primer lugar, porque le ayudaría a comprender una cuestión de naturaleza muy distinta, una cuestión que le atraía desde el tiempo de sus estudios de doctorado. En aquella época se movía en un área del mundo matemático aparentemente inconexa, en búsqueda de una ocasión para destacar cuando, igual que Alicia, sin sospechar nada, se encontró en un pasadizo secreto del que salió a un paisaje misterioso que era, mira por dónde, precisamente el de Riemann.

A diferencia de la cohorte de matemáticos que calzan sandalias y visten camisetas y vaqueros, Montgomery viste de manera impecable, con traje y corbata: su forma de vestir es un reflejo de su carácter reservado y del control con el que ejerce su propia existencia de matemático. A pesar de ser originario de los Estados Unidos eligió hacer su doctorado en Inglaterra, en Cambridge, donde se convirtió en un apasionado de los fastos de la vida del College. Montgomery, como joven matemático nació gracias a un experimento educativo de los años sesenta para enseñar matemáticas a los escolares. El objetivo no era inculcar a los escolares un canon que fuese aceptado sin explicaciones sobre cómo los matemáticos habían llegado a un descubrimiento, sino capturar el verdadero espíritu de la actividad del matemático. Montgomery y sus compañeros recibían las explicaciones de los axiomas fundamentales y luego se les pedía que dedujeran consecuencias por sí mismos. En lugar de mostrarles el monumento como si fueran turistas, se los armaba de reglas de deducción y se los dejaba libres para reconstruir por su cuenta el edificio matemático. Ello proporcionó a Montgomery un buen punto de partida:

Fui realmente afortunado porque aquel programa didáctico hizo que me apasionara por las matemáticas. Una vez en la Escuela secundaria comprendí lo que significaba ser matemático. Naturalmente, el problema era que tenían que reciclar a todo el profesorado de matemáticas para que estuvieran en condiciones de aplicar el método. Tuve la suerte de ser alumno de uno de sus inventores. A pesar de afectar a un número de estudiantes relativamente pequeño, el proyecto produjo una cantidad sorprendentemente grande de matemáticos profesionales.

En la escuela, Montgomery se divertía especialmente explorando las propiedades de los números, sobre todo de los números primos. También descubrió lo poco que se sabía sobre estos números especiales: ¿existen infinitos números primos gemelos como 17 y 19 o 1.000.037 y 1.000.039? ¿Todo número par es suma de dos números primos, como conjeturó Goldbach? Montgomery tuvo que esperar a su doctorado en Cambridge para oír hablar del más importante de los problemas sobre números primos: la hipótesis de Riemann. Pero otro problema llamó su atención cuando cayó víctima de la gran tradición matemática de Cambridge.

Cuando llegó a Cambridge, a finales de los sesenta, Montgomery encontró un ambiente festivo: en el Departamento de Matemática se celebraba un avance importante para la solución de un problema propuesto por el gran Gauss. Alan Baker, profesor del Trinity College, había conseguido avances significativos en la factorización de los números imaginarios. Se trata de un problema que Gauss había tratado extensamente en sus Disquisitiones arithmeticae. El conjunto de los números primos que forman un número ordinario, por ejemplo 140, es único; en el caso de 140, estos primos son 2, 2, 5 y 7. No existe elección alternativa de números primos que al multiplicarlos nos den 140. En cambio, los números imaginarios no se comportan tan bien: Gauss se extrañó mucho al descubrir que quizá había más de una manera de construir un número imaginario utilizando números primos.

Montgomery estaba ansioso por participar de la excitación que había provocado la solución de Baker a uno de los problemas de Gauss. Esperaba ganar fama matemática extendiendo las ideas de Baker a otro de los problemas propuestos por Gauss. Sacar partido de la contribución de Baker resultaría difícil, pero Montgomery no desesperó: empezó a leer muchísimo, estudiando toda la teoría de los números que pudo. No habría podido encontrar un ambiente mejor: Cambridge, con su larga tradición corroborada por Hardy y Littlewood, era un lugar fantástico para absorber nuevas ideas. Descubrió que Hardy y Littlewood habían planteado bellísimas conjeturas sobre la frecuencia de los números primos gemelos, que tanto lo habían fascinado en sus tiempos de escolar.

También descubrió los desconcertantes teoremas de Gödel. En la escuela, Montgomery había aprendido cómo el edificio matemático se construye deduciendo teoremas a partir de un conjunto de axiomas. Según Gödel, sin embargo, esta técnica no funcionaría en algunos casos: siempre habría conjeturas sobre los números que nunca podrían ser demostradas a partir de los axiomas que Montgomery había aprendido durante sus años escolares. ¿Y si se descubriera que no existía solución para alguno de los problemas sobre números primos que pretendía afrontar? Corría el riesgo de pasarse la vida persiguiendo sombras.

Para ampliar sus propios horizontes más allá de las agujas y los patios del College de Cambridge, Montgomery decidió pasar un año en el Institute for Advanced Study de Princeton. Allí tuvo la oportunidad de expresar sus temores sobre el peligro de acabar intentando demostrar lo indemostrable. Por tradición, todos los huéspedes del instituto, con independencia de sus títulos académicos, son invitados a almorzar con el director. Cuando éste le preguntó en qué estaba trabajando, Montgomery dijo que hacía tiempo que se interesaba por la conjetura de los números primos gemelos, pero tenía que admitir que los teoremas de Gödel lo inquietaban. La respuesta del director acrecentó el nerviosismo del joven matemático: «Bueno, ¿por qué no se lo preguntamos a Gödel?». Dicho y hecho: llamaron a Gödel para que diera su opinión. Para desgracia de Montgomery, Gödel no pudo garantizarle que algo como la conjetura de los números primos gemelos fuera demostrable en base a los axiomas actualmente vigentes en la teoría de los números.

El propio Gödel había manifestado preocupaciones análogas en relación con la hipótesis de Riemann: quizá los axiomas que constituían los fundamentos del edificio matemático no eran suficientemente amplios para sostener la demostración buscada, en cuyo caso existía la posibilidad de continuar levantando el edificio sin encontrar nunca una conexión con la hipótesis. Pero Gödel también ofrecía algún motivo de consolación: estaba convencido de que cualquier conjetura realmente interesante no quedaría para siempre fuera de alcance: se trataba simplemente de encontrar una nueva piedra angular con la que ampliar la base del edificio. Sólo volviendo a los fundamentos de la disciplina y buscando la manera de ampliarlos sería posible construir la demostración que faltaba. Si la conjetura era realmente importante —si el resultado conjeturado era una extensión natural de lo que ya había sido demostrado— entonces, creía Gödel, siempre sería posible encontrar la piedra que encajara con igual naturalidad en los fundamentos existentes; gracias a este encaje se abriría la posibilidad de demostrar la conjetura. El propio Gödel había demostrado que este procedimiento no permitiría establecer la validez de cualquier conjetura, pero en la evolución permanente de las bases axiomáticas de las matemáticas residía la esperanza de capturar un número cada vez mayor de problemas irresueltos.

Montgomery volvió a Cambridge con mayor confianza en que su sueño de comprender los misterios del universo de los números no fuera en vano. Volvió al estudio del problema de la factorización de los números imaginarios de Gauss. A partir de sus lecturas sabía de la existencia de una relación entre las propiedades del espacio de Riemann y los intentos que Gauss había hecho en este campo. En concreto, a principios del siglo XX, la hipótesis de Riemann había jugado un papel más bien paradójico en la demostración de una de las conjeturas de Gauss sobre la factorización de los números imaginarios: la llamada conjetura del número de clase.

En 1916, un matemático alemán, Erich Hecke, consiguió demostrar que si la hipótesis de Riemann era cierta entonces también lo sería la conjetura del número de clase. La de Hecke era una de tantas demostraciones «con reserva» que aparecieron durante el siglo. Para que se confirmaran era necesario llegar a la cumbre del monte Riemann, obteniendo así acceso a los tesoros que éste escondía. Ninguna de ellas podría llamarse «demostración» hasta que no se demostrara la hipótesis de Riemann. El giro paradójico que Montgomery descubrió sobre la conjetura del número de clase de Gauss salió a la luz pocos años más tarde: tres matemáticos, Max Deuring, Louis Mordell y Hans Heilbronn, consiguieron demostrar que, si la hipótesis de Riemann fuera falsa, entonces podría utilizarse para demostrar que la conjetura de Gauss sobre la factorización de los números imaginarios era cierta. Se cerraba el círculo: en cualquier caso, la intuición de Gauss sobre la factorización de los números imaginarios era correcta. La demostración «sin reserva» de la conjetura del número de clase, en la que se combinaban la demostración de Hecke y la de Deuring, Mordell y Heilbronn, es una de las más extrañas aplicaciones de la hipótesis de Riemann.

Ahora Montgomery sabía hasta qué punto son importantes los ceros de Riemann para atacar algunos de los problemas propuestos por Gauss sobre la factorización de los números imaginarios. Si consiguiera demostrar que tendían a reagruparse a lo largo de la recta mágica de Riemann, entonces estaba seguro de hacer progresos en la generalización del famoso trabajo de Baker. La idea de que un cero fuera seguido casi inmediatamente por otro se inspiraba en la conjetura de los números primos gemelos, que lo fascinaba desde los tiempos de la escuela: ¿estaría en condiciones de demostrar que los puntos a nivel del mar del paisaje de Riemann pueden estar uno frente al otro, igual que los números primos gemelos que esperamos encontrar infinitas veces? La existencia de puntos a nivel del mar muy próximos entre sí tendría importantes consecuencias para el problema de la factorización de los números imaginarios: ¿sería el primer trofeo de Montgomery, el tipo de trofeo con el que sueña cualquier estudiante de doctorado para hacerse un nombre en el despiadado mundo académico?

Montgomery estaba apostando por una distribución aleatoria de los ceros a lo largo de la recta mágica de Riemann; una distribución que de algún modo reflejaba la de los números primos a lo largo de la recta numérica. Al fin y al cabo, si los números primos parecían ser el resultado del lanzamiento de una moneda, era razonable pensar que también los ceros de la función zeta estuvieran distribuidos aleatoriamente. El azar crea siempre agrupaciones, que son la razón por la que los autobuses llegan siempre de tres en tres y los números premiados en la lotería a menudo están unos cerca de otros. Montgomery esperaba encontrarse con una serie de pequeñas agrupaciones de ceros, que usaría para demostrar algunas ideas relativas a la factorización de los números imaginarios.

El problema era que los indicios en los cuales basarse eran escasos. Los ceros cuya posición se había calculado no eran suficientes para hacer visible ni siquiera uno de esos agrupamientos. Por ello, Montgomery tuvo que hacer una aproximación indirecta. A falta de indicios experimentales, ¿existía algún aspecto de la teoría que indicara una tendencia de los ceros a agruparse? El método que Montgomery ideó era una ingeniosa inversión del papel que habitualmente jugaban los ceros. La fórmula explícita que Riemann había descubierto utilizando el paisaje zeta expresaba un nexo directo entre los números primos y los ceros. La fórmula se interpretaba como una manera de comprender los números primos a través del análisis de los ceros. Montgomery se limitó a invertir la ecuación: usaría los conocimientos sobre los números primos para deducir el comportamiento de los ceros a lo largo de la recta mágica de Riemann. Recordaba que Hardy y Littlewood habían hecho una estimación de la frecuencia con la que se presentarían los primos gemelos a lo largo de los números primos: quizá podría extender la estimación al comportamiento de los ceros. Pero cuando la insertó en la fórmula explícita de Riemann descubrió con sorpresa y desilusión que la estimación de Hardy y Littlewood no predecía realmente la existencia de agrupaciones de ceros.

Montgomery se puso a analizar con detalle aquella predicción: parecía indicar que, cuando se iba hacia el norte a lo largo de la recta de Riemann, los ceros —a diferencia de los números primos—, se repelían unos a otros. Montgomery pronto se dio cuenta de que a los ceros no les gustaba nada la compañía: al contrario de lo que sucede con los números primos, a un cero nunca le siguen otros ceros en rápida sucesión. De hecho, los resultados que obtuvo Montgomery sugerían la posibilidad de que los ceros se distribuyeran de forma totalmente uniforme a lo largo de la recta de Riemann, en claro contraste con la distribución aleatoria que había esperado encontrar:

Los intervalos que separan gotas de lluvia, números primos y ceros de Riemann.

Montgomery buscaba la manera de describir su estimación del comportamiento de las distancias que separan los puntos a nivel del mar. Para representar el campo de variación teórico de la distancia entre ceros adyacentes, construyó un diagrama que se llama gráfica de correlación de parejas. La curva que obtuvo era distinta de cualquier otra que hubiera visto antes. No se parecía en absoluto a la que se obtiene, por ejemplo, cuando se colocan en un diagrama las alturas correspondientes entre grupos de personas elegidas al azar, que es similar a la clásica curva de campana que corresponde a la distribución gaussiana.

La gráfica de Montgomery. En el eje horizontal se coloca la distancia entre parejas de ceros, mientras que el eje vertical mide el número de parejas para cada distancia dada.

La gráfica de Montgomery da el número de ceros que debería haber para cada posible distancia que separa una pareja. La primera parte de la gráfica muestra que a los ceros no les gusta estar cerca, ya que la altura de la curva se mantiene pequeña. Montgomery creía que en la parte derecha de la gráfica se insinuaría un movimiento ondulatorio, que indicaría una distribución estadística insólita y específica. No podía demostrar que la pauta de las distancias entre ceros continuaría realmente de esta forma, ni tenía suficientes valores calculados de las posiciones de los ceros para verificar experimentalmente la corrección de su propia predicción: su extraña gráfica se basaba exclusivamente en la conjetura de Hardy y Littlewood sobre la distribución de los números primos gemelos. Sin embargo, la gráfica no resultó tan nueva como Montgomery creyó al principio.

Como esperaba descubrir que los ceros se agrupaban, Montgomery consideró su trabajo como algo parecido a un fracaso. Había pensado usar las pequeñas agrupaciones de ceros sobre la recta crítica de Riemann para responder a algunas de las preguntas planteadas por Gauss sobre la factorización de los números imaginarios y que seguían pendientes de respuesta. Pero había obtenido el resultado opuesto: si su nueva conjetura era cierta, si los ceros tendían a alejarse; entonces la investigación de Montgomery no serviría para iluminar sus ideas de partida. Pero cuando se emprende un viaje nunca se sabe dónde se acabará. Como Littlewood le dijo a Montgomery una vez en Cambridge: «no tema trabajar sobre problemas difíciles, porque durante el recorrido puede suceder que se resuelvan cosas interesantes». Littlewood lo había experimentado en carne propia cuando, siendo estudiante de doctorado, su ignorante tutor le había encargado el trabajo de demostrar la hipótesis de Riemann.

Montgomery había tropezado con aquella inesperada distribución de las distancias que separan los ceros en el otoño de 1971. En marzo de 1972 defendió su tesis doctoral y aceptó una plaza en la Universidad de Michigan, donde hoy es profesor. Aún estaba convencido de la novedad e interés de sus ideas, pero una gran duda le preocupaba. Sabía que Atle Selberg se había convertido en una especie de moderno Gauss: «Selberg tenía muchos trabajos inéditos, y siempre existía el peligro de que dijera: “¡Oh sí, esto lo sé desde hace muchos años!”». Igual que los nuevos descubrimientos anunciados por Legendre resultaron ser viejos resultados que Gauss había anotado años antes en manuscritos inéditos, a menudo los matemáticos modernos descubren que Selberg se les ha anticipado. Después de sus problemas de relación con Erdös por la demostración elemental del teorema de los números primos, Selberg trabajó en absoluta soledad sus propias ideas en el campo de la teoría de los números, y muchas de aquellas ideas permanecen inéditas.

Así, de camino a un seminario dedicado a la teoría de los números en la primavera de 1972, Montgomery decidió hacer escala en Princeton para hablar con Selberg sobre sus descubrimientos. Había algo que lo angustiaba: «Estaba preocupado porque pensaba que quizá hubiera un mensaje en lo que había hecho, y yo no sabía cuál era». Sin embargo, no fue Selberg quien ayudó a Montgomery a interpretar aquel mensaje, sino otro miembro de la potente mafia de Princeton.

DYSON, EL PRÍNCIPE ENCANTADO DE LA FÍSICA

El físico inglés Freeman Dyson se hizo famoso justo después de la guerra al proporcionar su apoyo a un joven científico de espíritu independiente: Richard Feynman. Una vez licenciado en Cambridge, Dyson obtuvo una beca en la Universidad de Cornell; allí conoció al joven Feynman, que trabajaba en una interpretación absolutamente única y personal de la física cuántica. Al principio muchos ignoraban lo que Feynman tenía que decir porque no comprendían su lenguaje: Dyson captó la potencialidad de la perspectiva de Feynman y lo ayudó a articular de manera más clara sus revolucionarias ideas. Hoy, los instrumentos desarrollados por Feynman están en la base de gran parte de los cálculos que realizan los físicos de partículas: si no hubiera sido por la capacidad interpretativa de Dyson, quizás esos instrumentos se habrían perdido para siempre.

La física no fue lo primero que captó la imaginación de Dyson. Procedía de una familia de fuerte tradición musical pero poco interesada por la ciencia. En la escuela, sin embargo, lo embrujaron las embriagantes melodías de las matemáticas. Quedó fascinado por la teoría de las particiones de Ramanujan, tras conseguir un ejemplar de uno de los libros que Hardy había dedicado a la teoría de los números: «En los cuarenta años transcurridos desde aquel fausto día, jamás he dejado de visitar el jardín de Ramanujan. Y cada vez hallo flores frescas, apenas abiertas. Esto es lo más increíble de Ramanujan: descubrió una enorme cantidad de cosas pero dejó otras tantas en su jardín para que otros pudieran descubrirlas».

Según Dyson, aunque todos exploren el mismo terreno, los científicos se dividen en dos categorías: los pájaros y las ranas. Los pájaros vuelan a gran altura sobre su campo, hábiles para comprender las grandiosas conexiones que cruzan el panorama; las ranas pasan su tiempo chapoteando en el fango y nadando en un pequeño charco, con el que llegan a tener una gran familiaridad. Las matemáticas eran la típica disciplina para los pájaros, pero Dyson se consideraba una rana, lo que le llevó a ocuparse de cuestiones concretas de la física.

Gracias a su éxito en la promoción de la física cuántica de Feynman, Dyson atrajo la atención del director del Institute for Advanced Study de Princeton, Robert Oppenheimer, el físico que durante la Segunda Guerra Mundial había encabezado el programa nuclear de los Estados Unidos. En 1953 Dyson aceptó la oferta de Oppenheimer y tomó posesión de una plaza permanente en el Instituto. A pesar de su tono de voz suave y de su carácter discreto, las opiniones directas de Dyson lo ayudaron a darse a conocer fuera de los círculos académicos. Se hizo famoso por sus especulaciones sobre la posible existencia de civilizaciones extraterrestres. La gran admiración de que gozaba entre el público, fascinado por el cosmos, alcanzó sus cotas más altas durante los años cincuenta y sesenta, cuando trabajó en el Proyecto Orion, que pretendía construir aeronaves capaces de transportar al hombre a Marte y Saturno.

A pesar de haber pasado todo el curso académico 1970-1971 en el Institute for Advanced Study, cuando habló con Gödel por primera vez, Montgomery había tenido pocos contactos con los físicos: la gran cantidad de especialistas en teoría de los números de Princeton bastaba para mantenerlo ocupado; pero, como él mismo recuerda: «conocía a Dyson de vista. Teníamos una especie de relación a base de saludos y sonrisas, aunque dudo que él supiera quién era yo. Yo sabía quién era porque durante la Segunda Guerra Mundial se había dedicado a la teoría de los números en Londres».

Durante la primavera de 1972, cuando decidió detenerse en Princeton, de camino a una conferencia sobre teoría de los números, Montgomery dedicó la jornada a explicar sus ideas a Selberg y a algunos teóricos de números que estaban de visita en el instituto. En su momento, el trabajo se interrumpió para un ritual que se observa escrupulosamente en muchísimos departamentos de matemáticas: el té de la tarde. La hora del té es siempre una ocasión importante en Princeton, porque permite el intercambio de ideas entre gente dedicada a disciplinas diversas. Montgomery estaba charlando con uno de los teóricos de números que habían asistido a su seminario informal, Saravadam Chowla. Chowla era un estudiante de Littlewood que había huido a los Estados Unidos en 1947 cuando, tras la fundación de los nuevos estados de la India y Pakistán, su ciudad natal, Lahore, pasó a ser pakistaní. Se convirtió en visitante asiduo del instituto, donde se ganó la simpatía de sus miembros permanentes con su personalidad exuberante y su buen humor. Mientras charlaba con Montgomery, el matemático indio descubrió a Dyson en la otra punta de la sala.

«Chowla dijo: “¿Conoce a Dyson?”, y respondí que no. “Permítame que se lo presente”. Dije que no». Pero Chowla era famoso por no aceptar las negativas: es la única persona que ha conseguido obligar a Selberg a escribir un artículo en colaboración. «Chowla fue muy insistente, y me arrastró hasta Dyson para presentármelo. Yo me sentía avergonzado, no quería molestar a Dyson, pero él fue muy cordial y me preguntó en qué estaba trabajando». Montgomery empezó a hablar de lo que creía pudiera ser el comportamiento de los intervalos que separan las parejas de ceros. En cuanto mencionó su gráfica de distribución de los intervalos, los ojos de Dyson se iluminaron: «¡Pero si es exactamente el mismo comportamiento de las diferencias entre pares de valores propios de las matrices aleatorias hermitianas!».

Dyson explicó rápidamente a Montgomery que aquellas entidades matemáticas de nombre esotérico eran utilizadas por los físicos cuánticos para predecir los niveles energéticos en el núcleo de un átomo pesado cuando es bombardeado con neutrones de baja energía. Dyson, que estaba en la vanguardia de aquellas investigaciones, señaló a Montgomery algunos de los experimentos que se habían realizado para determinar aquellos niveles energéticos. De hecho, cuando Montgomery fue a observar los intervalos entre niveles energéticos en el núcleo del átomo de erbio, el sexagésimo octavo elemento de la tabla periódica, notó algo extraordinariamente familiar: tomando una secuencia de los ceros de Riemann y poniéndola junto a aquellos niveles energéticos medidos por vía experimental, se notaba al instante un misterioso parecido. Tanto los intervalos entre los ceros como entre los niveles de energía se sucedían de manera mucho más ordenada que si se hubieran elegido al azar.

Montgomery no podía creerlo: las configuraciones que preveía en la distribución de los ceros eran idénticas a las que los físicos cuánticos estaban descubriendo en los niveles energéticos de los núcleos de átomos pesados. Se trataba de configuraciones tan características que el fuerte parecido no podía ser fruto de una coincidencia. Ahí estaba el mensaje que Montgomery estaba buscando: quizá las matemáticas que se esconden en los niveles cuánticos de energía en los núcleos de los átomos pesados son las mismas matemáticas que determinan las posiciones de los ceros de Riemann.

Las matemáticas que explican estos niveles energéticos se remontan a la revelación que supuso el inicio del desarrollo de la física cuántica en el siglo XX. Las partículas elementales, como los electrones o los fotones, tienen dos características aparentemente contradictorias: por una parte, se comportan de manera muy similar a minúsculas bolas de billar, pero, al mismo tiempo, los experimentos revelan una naturaleza distinta, que sólo puede explicarse considerando las «partículas» elementales como ondas. La física cuántica nació de los intentos de la ciencia de explicar este desdoblamiento subatómico de la personalidad: la dualidad onda-partícula.

TAMBORES CUÁNTICOS

A principios del siglo XX se desarrolló una imagen del átomo similar a la de un sistema solar en miniatura, constituido por partículas indivisibles. El Sol, que se hallaba en el centro de este minúsculo sistema, se llamó núcleo: los físicos descubrieron después que aquel núcleo estaba formado a su vez por partículas que se llamaron protones y neutrones. Alrededor del núcleo orbitaban los electrones, los planetas de la estructura atómica. Los progresos teóricos y los experimentos obligaron rápidamente a los físicos a replantear el modelo; empezaron a ser conscientes de que el átomo, más que como un sistema planetario, se comporta como un tambor: las vibraciones que se crean cuando se percute el tambor están compuestas por algunas formas de ondas fundamentales, cada una con su propia frecuencia característica. En teoría, existen infinitas frecuencias posibles y, por tanto, el sonido del tambor es una combinación de estas diversas frecuencias. A diferencia de los armónicos que produce una cuerda de violín, el sonido del tambor es una mezcla mucho más compleja de frecuencias que vienen determinadas por la forma del instrumento, por la tensión de la piel del tambor, por la presión exterior del aire y por otros factores. La complejidad de las diversas formas de ondas producidas por un tambor explica por qué muchos de los instrumentos de percusión de una orquesta no producen una nota identificable.

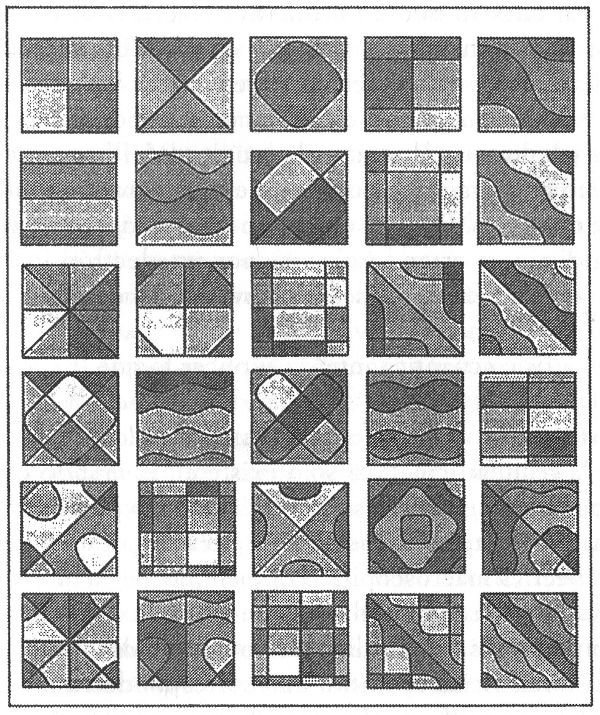

Existe una manera de visualizar la complejidad de las vibraciones que componen el sonido de un tambor. Un científico del siglo XIX, Ernst Chladni, ideó un experimento que se puso de moda en las cortes europeas. (Napoleón quedó particularmente fascinado por la demostración, y lo premió con seis mil francos). Para representar el tambor, Chladni utilizaba una placa metálica cuadrada. Cuando la percutía, la placa emitía un horrible sonido metálico, pero haciéndola vibrar hábilmente con un arco de violín, Chladni conseguía aislar cada frecuencia individual. Recubriendo la placa con una fina capa de arena mostraba a su público los diversos tipos de vibraciones que cada frecuencia básica produce en el metal. La arena se agrupaba en las zonas de la placa que no vibraban, y sobre su superficie aparecían extrañas formas regulares. Cada vez que Chladni hacía vibrar la placa con un nuevo golpe del arco, aparecía una nueva forma en la arena, que significaba una nueva frecuencia.

Hacia 1920 los físicos comprendieron que las matemáticas que describen las frecuencias del sonido emitido por un tambor podían usarse también para calcular los niveles energéticos de vibración de los electrones en un átomo. En este sentido, átomo y tambor son físicamente equivalentes: fuerzas presentes en el átomo controlan las vibraciones de las partículas subatómicas, de la misma manera que la tensión de la membrana de piel o la presión del aire gobiernan las vibraciones que terminan por formar el sonido del tambor. Cada uno de los átomos es como una de las placas de Chladni. En el átomo, los electrones vibran sólo de maneras bien definidas, como las que Chladni hacía visibles. Cuando un electrón se excita, empieza a vibrar en una nueva frecuencia, de manera similar a como Chladni podía crear nuevas formas en la arena extendida sobre su placa utilizando un arco de violín. Cada átomo de la tabla periódica tiene su propio conjunto de frecuencias en las cuales prefiere vibrar con sus electrones. Estas frecuencias son las huellas dactilares de los átomos, frecuencias que los físicos utilizan con los espectroscopios para identificar los distintos átomos presentes en las sustancias que están investigando.

Algunas de las extrañas formas de vibración de una placa metálica con que Chladni entretuvo a Napoleón.

Para explicar las figuras —o formas de onda— que aparecen en la superficie del tambor, se desarrolló una teoría matemática. La teoría se remonta a la ecuación de onda de Euler: basta con insertar las propiedades físicas del tambor —su forma, la tensión de la membrana, la presión del aire circundante— y las soluciones de la ecuación proporcionan las formas posibles de la onda. La física del átomo difiere de la del tambor en que utiliza números imaginarios. Y son los números imaginarios los que dan a la física cuántica su extraño carácter probabilístico.

En nuestro mundo ordinario, macroscópico, podemos medir sin influir sobre lo que medimos. Cuando utilizamos un cronómetro no frenamos a los atletas cuyos tiempos medimos; cuando medimos dónde ha caído una jabalina no alteramos la longitud del lanzamiento. Como observadores, somos independientes del sistema que medimos. Pero en el mundo microscópico las cosas son distintas: cuando observamos un electrón interactuamos con él, modificando invariablemente su comportamiento.

La física cuántica intenta explicar lo que le sucede a una partícula antes de que entre en juego el observador. Hasta que la observamos en nuestro mundo macroscópico, la realidad cuántica sólo existe en el mundo de los números imaginarios: son ellos los que explican las observaciones aparentemente inexplicables desde nuestra perspectiva macroscópica. Por ejemplo, hasta que es observado, parece que el electrón puede estar al mismo tiempo en dos lugares distintos, o que puede vibrar a muchas frecuencias distintas, que corresponden a diversos niveles energéticos. Cuando observamos un acontecimiento en el mundo cuántico es como si no estuviéramos viendo el acontecimiento en su mundo natural, sino su sombra proyectada en nuestro mundo «real» de números ordinarios. El acto de la observación reduce el mundo bidimensional de los números imaginarios a la línea unidimensional de los números ordinarios. Antes de ser observado, el electrón vibrará, como un tambor, en una combinación de frecuencias distintas. Pero cuando lo observamos no es como si escucháramos el sonido de un tambor y oyéramos todas las frecuencias al mismo tiempo: sólo percibimos un electrón que vibra a una sola frecuencia.

Dos de los personajes clave para la exploración del nuevo mundo de los cuanta fueron los físicos de Gotinga Werner Heisenberg y Max Born. Al mirar por la ventana de su despacho, a menudo Hilbert los veía caminar arriba y abajo por los prados de los alrededores del departamento de Matemática, en plena discusión, dedicados a construir el modelo atómico del siglo XX. Hilbert empezó a preguntarse si las posiciones de los ceros en el paisaje de Riemann podrían explicarse a partir de las matemáticas de las vibraciones que Heisenberg estaba elaborando para explicar los niveles energéticos en el átomo. Sin embargo, en aquella época había poco sobre qué basarse. Los descubrimientos de Montgomery relanzaron la idea de Hilbert de que la mejor oportunidad para comprender los ceros de Riemann vendría de la mano de las matemáticas de los tambores cuánticos que, precisamente entonces, Born y Heisenberg estaban creando para explicar los niveles energéticos. La combinación de números imaginarios y de ondas originaba un característico conjunto de frecuencias que hacía pensar más en tambores cuánticos que en una orquesta clásica. Pero, como Montgomery aprendió de Dyson durante su breve encuentro en Princeton, las frecuencias características que se adaptan mejor a las posiciones de los ceros de Riemann provienen de algunos de los átomos más complejos de la orquesta cuántica.

UN RITMO FASCINANTE

El primer átomo analizado por los físicos cuánticos fue el de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno es un tambor muy sencillo: un electrón que órbita alrededor de un protón. Y las ecuaciones que determinan las frecuencias o los niveles energéticos de este electrón y de este protón son lo bastante simples como para poder resolverse con exactitud. Las frecuencias de este único electrón tienen mucho que ver con los armónicos que produce una cuerda de violín. Pero si bien los físicos cuánticos tuvieron éxito con el hidrógeno, en cuanto intentaron continuar con la tabla periódica descubrieron que era prácticamente imposible describir el tambor cuántico de manera precisa: cuantos más protones y neutrones había en el núcleo, y cuantos más electrones había orbitándolo, más crecían las dificultades. Ante los 92 protones y 146 neutrones que forman el núcleo de un átomo de uranio 238, los físicos se encontraban perdidos. El problema más difícil era determinar los niveles energéticos del núcleo, el sol central del sistema atómico. Descifrar la forma del tambor matemático que determinaba estos niveles energéticos nucleares era demasiado complicado. Incluso si los físicos hubieran conseguido determinar qué tambores matemáticos producían los niveles energéticos, aquellos tambores serían tan complejos que habría resultado imposible determinar sus frecuencias.

Hasta los años cincuenta no se encontró la manera de analizar aquellas estructuras tan complicadas. En lugar de buscar la manera de establecer los valores precisos de cada nivel energético particular, Eugene Wigner y Lev Landau decidieron estudiar sus pautas estadísticas: hicieron con los niveles energéticos lo que Gauss había hecho con los números primos. Gauss había desplazado su atención del intento de predecir la posición concreta de un número primo en la sucesión, a una estimación de la cantidad de números primos que se encontrarían en promedio a medida que se contaran. De la misma manera, Wigner y Landau sostenían la oportunidad de un enfoque menos rígido del estudio de los niveles energéticos del átomo: el análisis estadístico revelaría la probabilidad de encontrar, en una pequeña zona del espectro de todas las frecuencias, los niveles energéticos de un núcleo particular.

El núcleo de uranio era tan complicado que existía un número enorme de posibles ecuaciones con las que determinar sus niveles energéticos según el estado en que se encontraba el uranio. Por ello, las esperanzas de estimar los valores estadísticos de los niveles energéticos se reducían si los valores cambiaban drásticamente al cambiar el estado del núcleo. Como los niveles se determinaban analizando tambores cuánticos, Wigner y Landau decidieron verificar si la distribución de frecuencias variaba de forma incontrolada al cambiar la forma de los tambores. Afortunadamente resultó que para gran parte de los tambores no sucedía. Wigner y Landau descubrieron que, cuando elegían tambores cuánticos al azar, las frecuencias específicas podían cambiar, pero no cambiaban los valores estadísticos de las frecuencias. En resumen, por término medio los tambores cuánticos se comportaban de la misma forma. Pero ¿se comportaba el núcleo de un átomo pesado como un tambor cuántico medio? Wigner y Landau estaban convencidos de que no había nada que hicieran distintos a los tambores que describían —por ejemplo, el núcleo del uranio— de la mayoría de los tambores cuánticos.

La intuición de Wigner y Landau daba en la diana. Al comparar los valores estadísticos de los niveles energéticos de un tambor cuántico elegido al azar con los de niveles energéticos observados en los experimentos, encontraron una excelente concordancia. En particular, al observar los intervalos que separan los niveles energéticos en un núcleo de uranio, parecía que estos niveles energéticos se repelieran. De ahí la excitación de Freeman Dyson durante su breve intercambio con Montgomery en Princeton: la gráfica que Montgomery le mostró tenía la marca concreta de la descripción estadística de los niveles energéticos. Pero Montgomery había hecho visible aquella extraña configuración en un área de la ciencia que parecía no tener nada que ver.

En consecuencia, la siguiente pregunta que había que plantearse era por qué aquellas dos entidades —niveles energéticos y ceros de Riemann— tenían algo en común, y qué era lo que las relacionaba. Montgomery debió de sentir la misma impresión que un arqueólogo que descubriera pinturas paleolíticas idénticas en cuevas situadas en extremos opuestos del mundo: forzosamente tenía que existir un vínculo. Montgomery reconoce que su conversación con Dyson fue probablemente una de las coincidencias más fortuitas de la historia de la ciencia: «Fue por pura casualidad que estuviera allí, precisamente en el sitio justo». Desde los tiempos de Galileo y Newton, a menudo la física y las matemáticas se mueven en territorios parecidos, pero nadie habría esperado que la teoría de los números de Riemann y la física cuántica estuvieran tan íntimamente ligadas. Los intentos de Montgomery por comprender la factorización de los números imaginarios no lo habían llevado a ninguna parte, pero se había metido en algo mucho más interesante: «Si consideramos los proyectos de investigación fallidos, éste fue mejor que muchísimos otros», admite sonriendo Montgomery.

¿Qué significado tienen para la hipótesis de Riemann estas revelaciones surgidas durante una pausa para el té en Princeton? Si los puntos a nivel del mar del paisaje de Riemann podían explicarse a partir de las matemáticas de los niveles energéticos en física, entonces se perfilaba la perspectiva excitante de conseguir demostrar por qué los puntos a nivel del mar se encuentran sobre una misma recta: un cero que cayera fuera de la recta correspondería a un nivel energético imaginario, es decir, una cosa prohibida por las ecuaciones de la física cuántica. Nunca hasta entonces había existido una esperanza tan fundada de proporcionar una explicación para la hipótesis de Riemann.

Mientras se efectuaban experimentos para confirmar el modelo de los niveles energéticos en átomos pesados propuesto por Wigner y Landau, Montgomery seguía sin confirmaciones experimentales del hecho de que los puntos a nivel del mar del paisaje de Riemann se comportaran de la manera en la que él creía que debían hacerlo en base a la teoría. Nadie había verificado que los ceros se repelieran realmente, como él sugería. El problema radicaba en que las regiones del paisaje de Riemann en las que era probable que se produjeran estas pautas estadísticas se encontraban muy lejos del alcance de los cálculos que Motgomery podía efectuar.

En Cambridge, Montgomery había sabido de los descubrimientos de Littlewood respecto de la imposibilidad de observar el verdadero carácter de los números primos a menos que nos trasladáramos a los más remotos rincones del universo numérico. A pesar de que Littlewood había demostrado teóricamente que en algunos casos la fórmula de Gauss para el cálculo de la cantidad de números primos podía producir subestimaciones, nadie había podido confirmar este hecho experimentalmente. Montgomery empezaba a resignarse a sufrir el mismo destino. Haría falta algún tiempo antes de que los físicos experimentales construyeran aceleradores de partículas capaces de generar la energía suficiente para confirmar las predicciones teóricas de Wigner y Landau. Montgomery temía que los matemáticos nunca consiguieran calcular números tan grandes como para verificar si los ceros situados en zonas remotas de la recta crítica seguían efectivamente la pauta teórica prevista.

Pero Montgomery no había tenido en cuenta las grandes capacidades de cálculo de Andrew Odlyzko y del supercomputador Cray que tenía a su disposición en el laboratorio de la AT&T, en el corazón de Nueva Jersey. Odlyzko conocía las predicciones teóricas de Montgomery sobre los intervalos que separan los ceros y de su paralelismo con los tambores aleatorios escondidos en los niveles energéticos de los núcleos atómicos pesados. Precisamente éste era el tipo de reto que lo fascinaba. Odlyzko empezó a salir a la caza de los ceros hasta más allá de 1012 unidades de distancia sobre la recta mágica de Riemann. Si imaginamos que el mapa del paisaje de Riemann está centrado sobre Nueva Jersey y a cada unidad a lo largo de la recta crítica le hacemos corresponder la distancia de un centímetro, en ese caso Odlyzko examinaba áreas de la recta mágica de Riemann que se hallaban a una distancia equivalente a veinticinco veces la de la Luna. Cuando el supercomputador Cray consiguiera analizar unos cien mil ceros, Odlyzko sería capaz de examinar los valores estadísticos de los intervalos que los dividen. A mitad de los ochenta estuvo preparado para publicar los resultados de sus cálculos: la separación entre los ceros del paisaje de Riemann mostraba efectivamente un cierto parecido con el de los niveles energéticos en los átomos pesados, pero era evidente que la correspondencia no era perfecta. Aquella concordancia nunca habría satisfecho a un estadístico: ¿había que deducir que Motgomery se equivocaba? ¿O más bien Odlyzko habría tenido que proseguir sus investigaciones más al norte?

Sin intimidarse en absoluto por la magnitud del trabajo, Odlyzko decidió llegar hasta 1020 pasos hacia el norte. Si consideramos el mapa hipotético centrado en Nueva Jersey, ahora Odlyzko estaba explorando regiones situadas a cien años luz de la Tierra, una distancia mayor que la de Vega, la estrella desde la cual, en la novela Contacto de Carl Sagan, partía la misteriosa sucesión de números primos. En 1989, Odlyzko presentó en una gráfica los intervalos que separaban los ceros y los puso junto a los valores previstos por Montgomery: esta vez la correspondencia era asombrosa. Se trataba de la prueba convincente de una nueva propiedad de los ceros. Desde aquellas distancias siderales los ceros enviaban un mensaje muy claro: los producía un complicado tambor matemático.

MAGIA MATEMÁTICA

¿Hasta qué punto era significativa la concordancia estadística que había descubierto Andrew Odlyzko? Quizá era posible obtener aquellos mismos datos estadísticos usando otro tipo de matemáticas totalmente distinto. ¿Odlyzko nos estaba mostrando la dirección correcta o más bien nos estaba complicando la vida?

Para responder a estas preguntas lo mejor es dirigirse a Persi Diaconis, estadístico de la Universidad de Stanford y experto en desenmascarar presuntos fenómenos paranormales: Diaconis ha contribuido a descubrir todo el montaje del «código secreto de la Biblia», el presunto descubrimiento de mensajes y profecías escondidos en el texto de la Biblia. Ante los datos de Riemann, Diaconis reconoce que le sería difícil encontrar una concordancia estadística mejor: «Llevo toda la vida dedicado a la estadística, y nunca había visto datos que concordaran tan perfectamente». Diaconis sabe muy bien que lo que parece válido desde un determinado punto de vista debe examinarse desde todas las perspectivas para estar seguro de que alguna imperfección reveladora no haya quedado hábilmente oculta. Diaconis es un maestro en esta clase de trucos: al principio fue la magia, no las matemáticas, la que capturó su imaginación.

Durante su infancia, en Nueva York, Diaconis hacía novillos para escaparse a las tiendas de magia. Su destreza atrajo la atención de uno de los más grandes ilusionistas de los Estados Unidos: Dai Vernon. Cuenta Diaconis que Vernon, quien por entonces contaba sesenta y ocho años, le ofreció unirse a él como ayudante en sus espectáculos itinerantes: «Mañana me voy a Delaware, ¿quieres venir?». Con sus catorce años, Persi llenó una mochila y se marchó sin decir nada a sus padres. Durante los dos años siguientes viajaron por todo el país:

Éramos como Oliver Twist y Fagin. La de los magos es una comunidad muy solidaria. Nada que ver con barracones de feria o cosas así: son gente de la clase media alta, que lo hace por pasión. A los magos les fascinan los que practican juegos de azar. Vernon y yo queríamos descubrir a los tramposos, y si nos enterábamos de que un esquimal era capaz de repartir la segunda carta con raquetas de nieve, nos íbamos a Alaska. Así eran nuestras aventuras. Lo hicimos durante dos años, íbamos hacia donde nos llevaba el viento. Frecuentando a los jugadores se oía hablar de probabilidad con frecuencia. Quedé fascinado y quise saber más sobre esto.

Durante sus viajes, Diaconis empezó a leer libros sobre las matemáticas de la probabilidad. Como tantas otras veces, fue la influencia decisiva de un libro concreto lo que puso en marcha la carrera de uno de los matemáticos más fascinantes de nuestro tiempo: cayó en sus manos An Introduction to Probability Theory and its Applications, de William Feller, uno de los textos universitarios clásicos sobre el tema. Con su falta de base matemática, Diaconis no sabía por dónde empezar. Decidió que la única manera de avanzar era inscribirse en los cursos nocturnos del City College de Nueva York. El interés se convirtió en pasión. En dos años y medio se licenció, y rápidamente se inscribió en los cursos de doctorado. Harvard dio una oportunidad a aquel estudiante poco convencional, que desde entonces no se ha detenido.

Diaconis permanece fiel a sus raíces de ilusionista, y reconoce que ambas artes tienen mucho en común.

Mi manera de hacer matemáticas es muy similar a la magia. En ambas disciplinas tienes un problema que debes intentar resolver respetando ciertos límites. En matemáticas son los de una argumentación lógica construida con los instrumentos que tienes a tu disposición, y en el caso de la magia significa utilizar tus instrumentos y tu destreza para producir determinado efecto sin que el público se dé cuenta de los que estás haciendo. El proceso intelectual es casi el mismo en ambos campos; una cosa que distingue magia y matemáticas es la competición: en matemáticas la competición es mucho más dura que en el mundo de la magia.

Como estadístico, Diaconis está interesado en el problema de establecer si algo es o no aleatorio. Consiguió salir en la primera página del New York Times por su análisis del barajado de naipes. Según Diaconis, un jugador medio necesita siete cortes para poner las cartas en un orden aleatorio. Pero esto es cierto para el jugador medio que hace cortes medios: las cosas cambian notablemente si el que baraja las cartas tiene las manos mágicas de Diaconis. Muchos de sus trucos se basan en su capacidad de efectuar el corte perfecto: sabe que ocho cortes perfectos seguidos devuelven las cartas a su disposición inicial, aunque el público esté convencido de que se trata de un orden aleatorio. Es particularmente hábil para distinguir si una baraja mezclada está «clavada». Diaconis ha conseguido tal reputación con su habilidad para determinar regularidades allá donde otros sólo ven caos, que fue contratado por Las Vegas para controlar que las máquinas electrónicas con las que se barajan las cartas no revelen nada al jugador experto.

Diaconis sintió curiosidad cuando los teóricos de números hicieron correr la noticia de que Montgomery y Odlyzko afirmaban que los ceros del paisaje de Riemann presentaban el mismo aspecto que las frecuencias de un tambor cuántico. Si había alguien preparado para husmear un posible gato encerrado, ése era él: «Por esto llamé a Andrew y le dije que quería los ceros. Me dio unos cincuenta mil, todos para mí, a partir de más o menos 1020». Diaconis probó un método nuevo de verificación que había descubierto durante su estancia en la AT&T para trabajar en la codificación de conversaciones telefónicas: «Peiné los ceros en todos los sentidos, y descubrí que se adaptaban perfectamente a las predicciones teóricas». Se trataba de una última confirmación de que los ceros derivaban de los redobles de un tambor matemático aleatorio cuyas frecuencias se comportaban como los niveles energéticos de la física cuántica. Para Diaconis, las relaciones entre los números primos y los niveles de energía no son un engaño maligno de la naturaleza, sino auténtica magia.

Una vez descubierto, este nuevo tratamiento estadístico empezó a emerger por todas partes: núcleos pesados, ceros de las funciones zeta de Riemann, secuenciación del ADN, propiedades del cristal. Lo más curioso, sin embargo, es la posibilidad de utilizarlo para responder a otro problema pendiente: ¿cuál es la probabilidad de completar un solitario de cartas? Naturalmente, fue Diaconis quien descubrió esta aplicación.

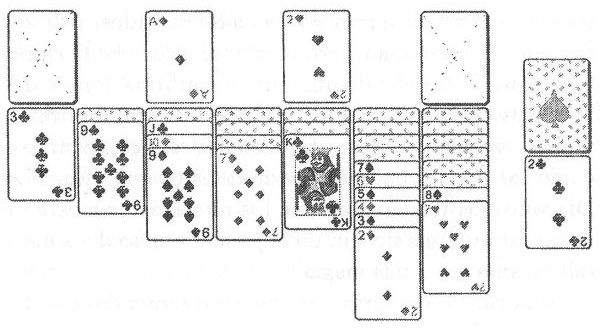

En uno de los solitarios más difundidos, se distribuyen las cartas en siete columnas: una carta en la primera columna, dos en la segunda… y siete en la última. La última carta de cada columna está descubierta; el resto de cartas se van girando de tres en tres. Se puede colocar una carta descubierta sobre otra si la carta que se tiene que poner es de color distinto de la carta sobre la que se quiere colocar y la sigue en orden decreciente de valor. Así, por ejemplo, un 7 rojo puede colocarse sobre un 8 negro, y una J negra sobre una Q roja. Cuando aparecen, los ases abren nuevas pilas, una separada de la otra. Sobre cada as se colocarán, en orden creciente, las cartas del palo correspondiente, hasta completarlas.

El Klondike, uno de los más populares solitarios de naipes, que aún es un misterio para los matemáticos.

El juego tiene diversos nombres, de los cuales el más conocido es el Klondike. Existen otras variantes del juego. En Las Vegas se puede comprar un juego por 52 dólares y, en lugar de reutilizar las cartas que han quedado en la baraja tras cada ciclo descubriendo una de cada tres, se pueden descubrir las cartas de una en una, pero sólo una vez. La banca paga cinco dólares por cada carta que se consigue colocar en las cuatro pilas ordenadas por palos empezando por los ases.

A pesar de que el solitario se juega desde 1780 o antes, y es familiar a casi todos los poseedores de un ordenador personal, nadie sabe con qué frecuencia se consigue terminarlo. Si tenemos en cuenta que jugar al Klondike en Las Vegas puede hacer ganar cinco dólares por carta, valdría la pena saber qué probabilidades tenemos de completarlo. Incluso un juego de aspecto tan sencillo tiene suficientes elementos de complejidad como para eludir los intentos de Diaconis de calcular la tasa media de éxito. A partir de los datos que ha recogido a lo largo de años, parece que el solitario se completa una vez de cada quince. A él, sin embargo, le gustaría demostrarlo.

Una estrategia muy común para resolver un problema matemático difícil es empezar por un problema más fácil: Diaconis ha analizado una versión muy simplificada del solitario Klondike y ha tenido la gran sorpresa de descubrir que la frecuencia media de éxito tiene un nexo profundo con las frecuencias de los tambores matemáticos aleatorios. Sin embargo, y a pesar de los avances conseguidos, Diaconis cree que un análisis completo del solitario Klondike está aún lejos. Promete a sus estudiantes que llegarán a la primera página del New York Times si triunfan en la empresa. A pesar de las prometedoras conexiones con los tambores matemáticos aleatorios, tanto el solitario Klondike como la hipótesis de Riemann siguen resistiéndose.

BILLARES CUANTICOS

Los teóricos de números intentaban situarse ante el extraño giro que había tomado su disciplina tras el breve encuentro informal entre Montgomery y Dyson. A pesar de que el análisis de Montgomery parecía indicar que en el origen de los ceros de Riemann se podía encontrar la física de los tambores cuánticos, pocas cosas más iluminaban el recorrido: ¿dónde estaba escondido el tambor mágico? A juzgar por los datos estadísticos y por los indicios recogidos hasta el momento, el tambor específico asociado a los ceros de Riemann no parecía distinto de cualquier otro tambor elegido al azar. Ciertamente, esto no facilitaba su determinación. Cuando se analizó más a fondo aquella extraña relación, resultó claro que el nexo con la física cuántica no representaba el único giro sorprendente en la historia de los ceros de Riemann. En realidad emergió un nuevo nexo que ayudaría a los matemáticos en su búsqueda del tambor cuántico.

Diaconis y los otros estadísticos han desarrollado una serie de armas sofisticadas para verificar la solidez de cualquier afirmación susceptible de ser analizada. El «código secreto de la Biblia» parecía estadísticamente significativo porque los que lo proponían mostraban los datos siempre y sólo desde un punto de vista particular. Pero cuando fue sometido a otras verificaciones se desmoronó. A pesar de que las previsiones teóricas de Montgomery habían resistido las verificaciones de Diaconis, en Nueva Jersey, Odlyzko empezaba a inquietarse por algunos resultados de sus nuevos cálculos. Había empezado a utilizar otro test estadístico para comprender si el nexo entre ceros de Riemann y física cuántica tenía una base real, y había notado que en los datos relativos a los ceros de Riemann empezaban a insinuarse preocupantes discrepancias.

Odlyzko estaba considerando otra medida estadística llamada varianza. Trazó la gráfica de los ceros de Riemann y la comparó con la gráfica correspondiente que se obtenía a partir del análisis de las frecuencias de un tambor cuántico aleatorio. Observando las pautas de los dos gráficos notó que, si bien al principio había una muy buena correspondencia, a partir de un cierto punto los datos relativos a los ceros de Riemann se apartaban bruscamente de la gráfica de las frecuencias teóricas de los tambores cuánticos aleatorios. La primera parte de la gráfica confirmaba la pauta estadística de la distancia entre ceros adyacentes. Pero cuando Odlyzko procedió al análisis, descubrió que empezaban a aparecer discrepancias. La gráfica ya no seguía la pauta estadística de las distancias entre ceros consecutivos, como sucedía al principio, sino más bien el de la distancia entre el N-ésimo y el (N+100)-ésimo cero. En un primer momento, Odlyzko creyó que la desviación podía deberse a un error en los cálculos. En cambio, descubrió que estaba asistiendo por primera vez a los efectos producidos en el espacio de Riemann por otro importante tema del siglo XX: la teoría del caos.

Como la física cuántica, también la teoría del caos se ha afirmado en la cultura popular. En los años noventa, no había fiesta sin la imagen de un fractal proyectada en las paredes. A pesar de su complejidad visual, los fractales se generan por leyes de aspecto aparentemente inocuo. La teoría del caos, las matemáticas que se esconde tras estas imágenes, ayuda a comprender por qué, por muy simples que puedan ser las leyes de la naturaleza, la realidad aparece infinitamente compleja. El término «caos» se utiliza cuando un sistema dinámico es muy sensible a las condiciones iniciales; cuando una mínima variación en el momento de iniciar un experimento produce una diferencia drástica en los resultados obtenidos, ésta es la inconfundible firma del caos.

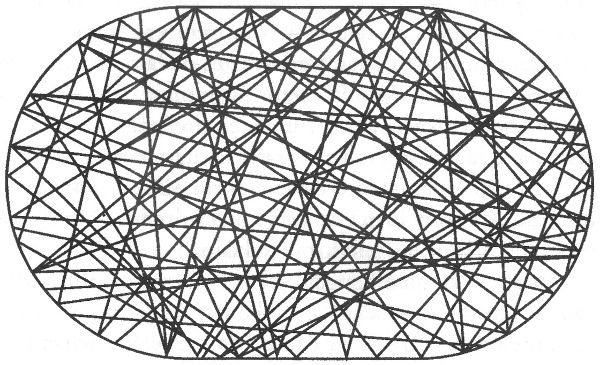

Una de las manifestaciones de las matemáticas del caos se encuentra en el juego del billar. Si damos un fuerte golpe a una bola en una mesa de billar, la trayectoria que seguirá vendrá determinada por los ángulos con que choca con los bordes de la mesa. La cosa se pone interesante cuando se modifica muy poco la dirección inicial de tiro: ¿la trayectoria se aparta o no drásticamente de la que siguió la primera vez? La respuesta depende de la forma de la mesa. En una mesa de billar rectangular normal, no se pone de manifiesto ningún comportamiento caótico en la trayectoria de la bola (a pesar de lo que probablemente creen muchos jugadores aficionados). La trayectoria de la bola es perfectamente previsible, y un ligero cambio en la dirección inicial del tiro no la altera sensiblemente. Pero en una mesa de billar de forma parecida a la de un estadio, las trayectorias de las bolas toman un aspecto totalmente distinto: si ahora lanzamos con fuerza dos bolas variando sólo mínimamente sus direcciones iniciales, seguirán trayectorias totalmente distintas que no parecerán tener nada en común. Como se puede observar en la gráfica siguiente, la física de una mesa de billar con forma de estadio es caótica, en claro contraste con las previsibles trayectorias que siguen las bolas en una mesa rectangular normal.

Movimiento caótico: las trayectorias trazadas de las bolas en una mesa de billar con forma de estadio.

Al aparecer las matemáticas del caos, en los años setenta, algunos físicos cuánticos empezaron a interesarse por las implicaciones de la nueva teoría para su campo de investigación. En concreto, se preguntaban qué sucedería si jugaran a ese tipo de billar en escala atómica: al fin y al cabo, en algún sentido los electrones se comportan como bolas de billar microscópicas.

Utilizando materiales semiconductores, los mismos con los que se fabrican los microchips de los ordenadores, se puede construir una mesa de billar tan pequeña que cabrían centenares de ellas en la cabeza de un alfiler. Los físicos empezaron a analizar el movimiento de un electrón que rebota contra las paredes de esta minúscula mesa. El electrón, sin su atracción por el átomo, es libre de moverse por el semiconductor. Precisamente es este movimiento de los electrones el que hace posible la transferencia de datos en el chip del ordenador. Pero la trayectoria de un electrón no es completamente libre: aunque no orbite ya alrededor del núcleo de un átomo, sus movimientos están limitados por los bordes de la mesa. Los físicos tenían interés en estudiar los efectos que las distintas formas de la mesa podrían tener tanto sobre el comportamiento ondulatorio del electrón como sobre su movimiento de partícula, asimilable al de una bola de billar. Igual que un electrón ligado a un átomo vibra con ciertas frecuencias características, otro tanto hace un electrón libre cuando traza una trayectoria sobre su minúscula mesa.

Cuando los físicos analizaron la pauta estadística de los niveles energéticos, descubrieron que variaba según la mesa de billar producía trayectorias caóticas o normales. Si los electrones se encerraban en una zona rectangular, en la que trazaban trayectorias normales, no caóticas, entonces sus niveles energéticos se distribuían de manera bastante aleatoria. Pero el análisis estadístico proporcionaba valores muy distintos cuando se confinaba a los electrones en una zona con forma de estadio, en la que sus trayectorias eran caóticas: los niveles energéticos dejaban de ser aleatorios. Más bien seguían una pauta mucho más uniforme, en la que nunca compartían dos niveles próximos.

Era una nueva manifestación de la extraña repulsión entre niveles energéticos. Los billares cuánticos caóticos producían la misma pauta regular que ya había sido observada por Dyson en los niveles energéticos de los núcleos de átomos pesados, y por Montgomery y Odlyzko en la situación de los ceros de Riemann. Estos niveles energéticos casaban muy bien con la distribución estadística de las frecuencias de un tambor cuántico aleatorio. Pero se descubrió que no todos los datos estadísticos coincidían a la perfección: los físicos estaban empezando a comprender que la distribución de las distancias entre el N-ésimo y el (N+100)-ésimo nivel energético cambiaba según se estuviera jugando en un billar cuántico o simplemente se midieran las frecuencias de un tambor cuántico aleatorio.

Uno de los expertos en este cóctel entre teoría del caos y física cuántica es sir Michael Berry, de la Universidad de Bristol. Berry ha sido el primero en comprender que las desviaciones que había notado Odlyzko entre las gráficas de la varianza de los ceros de Riemann y de los tambores cuánticos aleatorios indican que un sistema cuántico puede ofrecer el mejor modelo físico para el comportamiento de los números primos. Berry es una figura carismática de la comunidad científica actual: da un aire de sofisticación a su disciplina que quizá falta a los que viven inmersos en el mundo científico. Es un hombre del Renacimiento, que gusta de citar tanto a los gigantes de la literatura como a los de la ciencia para persuadir a los demás de su propia visión del mundo. Además, es un experto en hallar la imagen perfecta con que penetrar en la complejidad de las fórmulas matemáticas. Es una gran suerte para los matemáticos que este caballero inglés se haya unido a sus filas en el asalto a la hipótesis de Riemann.

Berry quedó fascinado por los números primos en los años ochenta, cuando leyó en el Mathematical Intelligencer un artículo titulado «Los primeros cincuenta millones de números primos». El artículo era de Don Zagier, el mosquetero de las matemáticas del Instituto Max Planck que había retado en duelo a Bombieri por la hipótesis de Riemann. En el artículo, Zagier no proponía una aburrida lista de millones de números, sino que explicaba cómo utilizar los ceros de Riemann para crear ondas que reproducían mágicamente la cantidad de números primos que se espera encontrar a medida que se va contando. «Era un artículo magnífico. Los ceros de Riemann, pensé, son una cosa maravillosa». Berry fue capturado por la interpretación física del descubrimiento de Riemann: la existencia de una música en el interior de los números primos.

Siendo físico, Berry aporta al estudio de los números primos una capacidad de captar las relaciones con la realidad física de la que carecen la mayoría de los matemáticos. Los matemáticos pueden pasar tanto tiempo en el mundo abstracto de sus construcciones mentales que terminan por olvidar todas las relaciones entre las matemáticas y la realidad física que los rodea. Riemann había transformado los números primos en funciones de onda; para un físico como Berry, estas ondas no son sólo una música abstracta, sino que pueden traducirse en sonidos reales, sonidos que cualquiera puede escuchar. En sus presentaciones de la hipótesis proponía siempre la audición de una grabación de la música de Riemann: un ruido blanco, suave y sordo. Berry lo describe como «una especie de música bastante posmoderna, pero gracias a la obra de Riemann podemos decir lo que Bernard Shaw le dijo a Wagner: “esta música es mejor de lo que suena”».

El interés de Berry por los números primos coincidió con una mejor comprensión de las diferencias entre la distribución de los niveles energéticos en los electrones en los billares cuánticos y la de los niveles energéticos en un tambor cuántico aleatorio: «Pensé que podría ser interesante reexaminar la historia de los ceros de Riemann y las ideas de Dyson a la luz de las nuevas relaciones con el caos cuántico». La particular distribución que Berry había descubierto en los niveles energéticos de los billares cuánticos, ¿se reflejaría en la distribución de los ceros en el paisaje zeta de Riemann? «Pensaba que sería muy bonito comprender si los ceros se comportaban realmente de aquella manera, y por ello hice algunos cálculos aproximativos». Pero no disponía de datos suficientes: «Más adelante supe que Odlyzko había efectuado sus famosos cálculos. Le escribí y estuvo muy dispuesto a ayudarme. Me explicó que estaba un poco preocupado porque a partir de un cierto punto sus cálculos habían empezado a manifestar algunas desviaciones: creía haber cometido algún error».

Pero Odlyzko no tenía la intuición de un físico. Cuando Berry comparó los ceros con los niveles energéticos de los billares cuánticos aleatorios, descubrió una concordancia perfecta. Las discrepancias que Odlyzko había observado resultaron ser el primer signo de la diferencia entre la distribución de las frecuencias en un tambor cuántico aleatorio y la de los niveles de energía de los billares cuánticos caóticos. Odlyzko no sabía nada de este nuevo sistema cuántico caótico, pero Berry lo reconoció rápidamente:

Fue un gran momento, porque el resultado era manifiestamente correcto. Para mí se trataba de una prueba circunstancial, aunque convincente e incontrovertible, de que, si aceptamos la certeza de la hipótesis de Riemann, entonces en la base de los ceros de Riemann no habría simplemente un sistema cuántico, sino un sistema cuántico con una contraparte clásica, moderadamente simple aunque caótico. Fue un momento delicioso: era, por así decir, un regalo que la mecánica cuántica hacía a la teoría de los ceros de Riemann.

Lo más curioso es que, si el secreto de los números primos es verdaderamente un juego de billar cuántico, entonces los números primos se representan mediante trayectorias muy especiales sobre la mesa de billar. Algunas trayectorias hacen volver la bola al punto de partida tras un cierto número de rebotes en la mesa, que a partir de entonces se vuelven iguales a sí mismas. Parece que estas trayectorias especiales son precisamente las que representan los números primos: a cada trayectoria le corresponde un número primo, y cuanto más tarda una trayectoria en repetirse, mayor es el número primo correspondiente.

El nuevo giro conseguido por Berry podría llevar a una unificación de tres grandes temas científicos: la física cuántica (la física de lo extremadamente pequeño), el caos (las matemáticas de la impredecibilidad) y los números primos (los átomos de la aritmética). Después de todo, quizás el orden que Riemann había esperado descubrir en los números primos se describe por el caos cuántico. Una vez más, los números primos hacen gala de su carácter enigmático. La relación aparente entre la distribución estadística de los ceros y la de los niveles energéticos ha llevado a muchos físicos a la búsqueda de una demostración de la hipótesis de Riemann. En el origen de los ceros podrían estar las frecuencias de un tambor matemático; si así fuera, los físicos cuánticos serían los mejor equipados para localizarlos: sus propias existencias bailan al son de aquellos tambores.

Ahora bien, a pesar de todas estas pruebas de que los ceros de Riemann son vibraciones, aún no sabemos qué es lo que vibra. Puede ser que la fuente de las vibraciones sea puramente matemática, sin ningún modelo físico. Ciertamente, las matemáticas que explican los ceros podrían ser las mismas matemáticas del caos cuántico, pero ello no significa que la solución tenga necesariamente una manifestación física. Berry no lo cree así; según él, cuando las matemáticas estén completamente definidas emergerá el correspondiente modelo físico cuyos niveles energéticos reflejarán los ceros de Riemann: «No tengo la menor duda de que, cuando alguien encuentre el origen de los ceros, ese alguien construirá el modelo físico». ¿Sería posible que tal modelo ya existiera, escondido en algún rincón del universo, esperando a ser descubierto? Quizá los números primos cósmicos que Ellie Arroway descubre en la novela Contacto de Carl Sagan no son una señal de vida extraterrestre, sino sólo las frecuencias de vibración de una estrella de neutrones. Tal como explica Berry, «Existe el famoso principio totalitario según el cual todo lo que está permitido por las leyes de la física puede encontrarse en alguna parte de la naturaleza. Soy escéptico sobre la aplicación del principio a este caso. Lo que sí es cierto es que se podría conseguir crear el modelo de una u otra forma».

Si Odlyzko ha tenido a la AT&T a sus espaldas, Berry y su grupo de investigación se han beneficiado durante algunos años del apoyo de otro importante actor económico: en Bristol, su sede central del Reino Unido, la Hewlett-Packard contrató a algunos miembros del grupo de Berry para que contribuyeran a la explotación del poder de la física cuántica. En Hewlett-Packard sabían que cualquier progreso en dirección de la hipótesis de Riemann tenía la capacidad implícita de mejorar nuestra comprensión del juego de billar cuántico. Y, puesto que, las reglas del billar cuántico determinan el comportamiento de los circuitos electrónicos de los ordenadores, en la medida en que los electrones se lanzan a toda carrera por los surcos grabados en los microchips, sabían también hasta qué punto era importante estar al día de los progresos de los expertos jugadores de billar cuántico que contrataban.

42: LA RESPUESTA A LA PREGUNTA FUNDAMENTAL

Aunque los colosos como AT&T y Hewlett-Packard hayan tenido que reducir sus inversiones en los números primos como consecuencia del período de estancamiento que ha sufrido la industria de los ordenadores, hay todavía un actor económico que se permite continuar con las investigaciones sobre este juego aparentemente abstracto. La Fry Electronics es una cadena de unos veinte grandes almacenes de electrónica esparcidos por toda la costa oeste de los Estados Unidos, que vende a todo el país accesorios para ordenadores y otros artículos electrónicos. La empresa no puede ofrecer subvenciones similares a las de los gigantes de la AT&T y la Hewlett-Packard pero, al visitar su sede central en Palo Alto (California), hallaremos, junto a la entrada principal del gran almacén, una destartalada puerta metálica con la placa American Institute of Mathematics.

El instituto es inspiración de uno de los administradores de la empresa: John Fry. Él y Brian Conrey estudiaron matemáticas juntos en la Universidad de Santa Clara. Mientras Conrey ha perseverado hasta conquistar un lugar en los libros al demostrar la pertenencia a la recta de Riemann de la que hasta hoy es la más alta proporción de ceros, Fry se ha dedicado a una aventura más comercial, pero no ha perdido su interés por las matemáticas. Cuando se produjo la eclosión de la industria de la electrónica, Fry se preguntó si podía haber alguna forma de dar su apoyo a la disciplina. Anteriormente había financiado un equipo de fútbol-sala, y por ello decidió llevar su idea a la práctica financiando un equipo de matemáticos.

Fry contactó con Conrey, y juntos idearon un plan para coordinar los esfuerzos dedicados a demostrar la hipótesis de Riemann. Para anunciar la iniciativa, los dos financiaron un encuentro que debía de tener lugar en Seattle, en 1996, con ocasión del centenario de la demostración del teorema de los números primos. No se trataba simplemente de aportar el dinero: pretendían fomentar la adopción de un nuevo código de comportamiento en la colaboración entre matemáticos. La hipótesis de Riemann es ya un trofeo tan ambicionado que muchos son reacios a hacer pública incluso la más vaga de las ideas por miedo a proporcionar a algún otro la última y decisiva pieza del rompecabezas. Conrey y Fry querían interrumpir ese ciclo que, a su modo de ver, no llevaba a ninguna parte. En las reuniones y en los congresos se tenía que poner el énfasis en compartir unas ideas que no necesariamente llevarían a resultados concretos. Consiguieron incluso sentar a los matemáticos alrededor de una mesa como si tuvieran que decidir sobre un plan empresarial.

La reunión de Seattle dio lugar a los que hoy son algunos de los indicios más convincentes de que la hipótesis de Riemann tiene algo que ver con el caos cuántico. Los indicios se materializaron después de que algunos de los matemáticos presentes plantearan sus dudas sobre la oportunidad de basar el nexo exclusivamente en la observación de que las dos gráficas parecen indistinguibles. Uno de los matemáticos que manifestaron su escepticismo fue Peter Sarnak: a pesar de que quedó muy impresionado por la cantidad de analogías que se dan entre el caos cuántico y los ceros de la función zeta de Riemann, Sarnak aún tenía que convencerse de la existencia de un auténtico nexo.

Sarnak es una de las figuras más prestigiosas de Princeton. Fue, entre otras cosas, confidente de Andrew Wiles cuando éste lanzaba con gran secreto su ataque al último teorema de Fermat. El interés de Sarnak por la hipótesis de Riemann había nacido a mediados de los años setenta, cuando se trasladó a los Estados Unidos desde Sudáfrica para trabajar con Paul Cohen en la Universidad de Stanford, no muy lejos de Fry Electronics. Durante sus estudios, Sarnak se había dirigido a Cohen porque estaba interesado en la lógica matemática. Diez años antes, en 1963, Cohen había conmocionado el mundo al resolver el primero de los veintitrés problemas de Hilbert gracias a una ingeniosa serie de argumentaciones lógicas: en contra de las previsiones de Hilbert, que creía que su pregunta se contestaría con un «sí» o con un «no», Cohen demostró que se podía elegir la respuesta que se deseara cierta.

El joven sudafricano llegó a Stanford pensando que se tendría que poner a trabajar sobre otro endiablado rompecabezas lógico. Pero Cohen había puesto los ojos en otro de los problemas de Hilbert, el octavo. La resolución del primer problema de Hilbert era una empresa difícil de igualar, y Cohen estaba convencido que únicamente la hipótesis de Riemann podría darle un placer aún mayor. Hizo partícipe a Sarnak de sus propias ideas sobre el problema, suscitando en él una pasión por la teoría de los números que nunca más lo abandonó.

La pasión de Sarnak por la propia disciplina es contagiosa: cuando habla de matemáticas transmite energía y entusiasmo. Selberg, que ahora se reconoce viejo y duro de oído, dice que Sarnak es uno de los pocos matemáticos de Princeton de quien aún entiende lo que dice. Su acento sudafricano resuena por el departamento cuando se entusiasma por cualquier novedad en la disciplina. La entrada de la física cuántica en los pasillos sagrados de la teoría de los números había producido una gran excitación, pero Sarnak quería más: ¿existían pruebas concretas de que el nexo entre los niveles energéticos y los ceros daría lugar a algún progreso real?

Ciertamente, esta explicación nos ha sugerido dónde ir a buscar una explicación, pero no nos ha dicho nada que no supiéramos. El nexo parece basarse en la fuerte concordancia entre varios resultados estadísticos. El hecho de que dos imágenes parezcan muy similares no es, sin embargo, algo a que los teóricos de números atribuyan valor de prueba irrefutable de la existencia de una conexión. En resumen, aunque Riemann hubiera puesto la geometría en primera línea, los matemáticos miraban aún con escepticismo el poder de las imágenes para revelar la verdad.

Cuando llegó a la cita de Seattle, Sarnak dudaba que algo distinto de una profunda intuición matemática pudiera revelar aspectos significativos del espacio de Riemann. Tras oír discursos sobre analogías entre ceros de Riemann y niveles energéticos en los billares cuánticos caóticos y haber escuchado la ejecución de la música de los números primos propuesta por Berry, Sarnak no pudo más: era realmente fascinante ver emerger las mismas imágenes en los dos campos, pero ¿había alguien capaz de señalar una sola contribución real a la teoría de los números que fuera posible gracias a estos nexos? Sarnak propuso un reto a los físicos cuánticos: utilizar la analogía entre caos cuántico y números primos para descubrir algo que no se supiera aún sobre el paisaje de Riemann, algo que no resultara de un análisis estadístico. Para animarlos, Sarnak apostó una botella de buen vino.

Un antiguo estudiante de Berry, Jon Keating, se adjudicó la botella de Sarnak gracias al papel fundamental de un número muy especial, el 42. En la literatura popular, el número 42 juega un papel de importancia: en el libro de Douglas Adams Guía del autoestopista galáctico, Zaphod Beeblebrox descubre que 42 es la «respuesta a la pregunta fundamental sobre la vida, el universo y todo» (aunque no queda muy claro cuál era la pregunta). En la segunda mitad del siglo XIX, el número 42 fue muy apreciado por Lewis Carroll que, por otra parte, además de escritor era un matemático formado en Oxford. En el proceso a la sota de copas, en Alicia en el País de las Maravillas, el Rey proclama: «Regla cuarenta y dos: TODAS LA PERSONAS QUE MIDAN MÁS DE UNA MILLA DEBEN ABANDONAR LA CORTE». En sus escritos, Carroll utiliza este número muy a menudo: en La caza del Snark, por ejemplo, el castor llega con «cuarenta y dos cajas, todas cuidadosamente empaquetadas con su nombre pintado claramente en cada una». Lo extraño es que aquel número estaba a punto de entrar en la historia de la hipótesis de Riemann, contribuyendo a convencer a los teóricos de los números más escépticos de que el caos cuántico era la otra cara de la moneda de los números primos.

Cuando supo de la botella de buen vino que Sarnak había apostado, Conrey propuso a los físicos un reto muy especial que constituiría un precedente. Era un reto que le tocaba muy de cerca, ya que estaba relacionado con un problema sobre el que trabajaba desde hacía años, con escasa fortuna. Se sabía que algunos coeficientes concretos de la función zeta de Riemann, los llamados momentos de la función, deberían producir una sucesión de números enteros. El hecho era que los matemáticos disponían de muy pocas indicaciones sobre cómo calcular la sucesión. Hardy y Littlewood habían conseguido demostrar que el primer número de la sucesión era 1. En los años veinte Albert Ingham, un discípulo de Littlewood, demostró que el número siguiente era 2. Estos resultados no bastaban para definir una pauta que contribuyera a ulteriores exploraciones.

Antes de la reunión de Seattle, Conrey había trabajado arduamente sobre aquel problema junto con un colega, Amit Ghosh, y su trabajo sugería que el tercer elemento de la sucesión estaba mucho más adelante, y correspondía al número 42. Para Conrey, el hecho de que fuera éste el tercer número de la sucesión «fue de algún modo sorprendente. Era la indicación de la presencia de cierto nivel de complejidad». No tenían la menor idea sobre cómo proseguiría la sucesión. Conrey retó a los físicos a explicar aquel 42 en términos de la analogía con la física cuántica: «Cuarenta y dos es un número. O está o no está. No es como ver lo bien que los datos se adaptan a una curva», subrayó Conrey.

En absoluto desanimado, Jon Keating se fue de Seattle y puso manos a la obra. El encuentro había supuesto tal éxito que Fry y Conrey decidieron organizar otro. Tuvo lugar pasados dos años en el Schrödinger Institut de Viena, una sede apropiada si consideramos la nueva alianza que estaba fraguándose entre la teoría de los números y una disciplina, la física cuántica, que Schrödinger había contribuido a crear.