INTRODUCCIÓN

La primera cuestión que plantea este opúsculo De la caza es su propia paternidad. ¿Es de Jenofonte, no lo es, o lo es sólo parcialmente? Los tres interrogantes tienen respuestas afirmativas según quién sea el que responda, aunque la paternidad parcial a muchos les parece lo más acertado.

Higgins[1] rechaza categóricamente su autenticidad sin entrar en discusiones. E. Delebecque[2] la admite, pues ve en las ideas, sentimientos y estilo de la obra la huella de Jenofonte. E. C. Marchant y G.W. Bowersock[3] niegan su paternidad sobre el capítulo 1, exordio retórico de estilo diferente al resto, que no puede ser anterior a la era cristiana y que ha de situarse, con Norden, dentro de la Segunda Sofística, en el reinado de Adriano, por varias razones; en cambio, la parte técnica (2-11) y el curioso epílogo (12-13) los admite como contemporáneos de Jenofonte. El ataque a los sofistas puede ser del siglo IV, cuando filósofos y sofistas discuten sobre la teoría y la práctica educativas y proliferan los libros sobre este tema. Las dificultades para Marchant-Bowersock están en la desigualdad estilística: se echan de menos sentencias seguidas de largos períodos; abundan las elipsis, asíndeton, quiasmo e infinitivos imperativos que no encontramos en sus obras auténticas. Por eso sugieren que puede ser uno de los primeros escritos de Jenofonte y redactado antes de dejar Atenas. Desde luego, el autor es ateniense y ofrece cierto parecido con los escritos de los primeros cínicos, con Antístenes concretamente. Sin embargo, se tropieza con otro obstáculo importante en el párrafo 13, 3-7: el pasaje más retórico donde curiosamente se desprecia la retórica. Tal lugar se contradice con el aprecio manifestado en otras obras por los máximos representantes de la oratoria que sirven de modelo en el siglo IV, Gorgias y Pródico. La cuestión la deja en el aire con la pregunta no contestada de si cambió de opinión luego. Lesky[4] mantiene sus dudas sin pronunciarse abiertamente.

El problema es complejo y resulta difícil hallar pruebas contundentes que alejen reticencias sobre la postura que se adopte, como suele ocurrir en esta problemática textual. No obstante, parece arriesgado sostener la autoría de Jenofonte sobre la totalidad de la obra.

Plutarco es el primer autor antiguo que menciona De la caza como de Jenofonte, aunque ya antes Demetrio de Magnesia, contemporáneo de Cicerón, la incluye en la lista de sus obras. En el siglo III d. C., Filóstrato, el ateniense, en su Biografía de Apolonio incluye una alusión irónica a la gran extensión que dedica a la caza de la liebre[5].

El opúsculo consta de trece capítulos cuyo contenido es el siguiente: el capítulo 1, prólogo o exordio sobre el origen y mitología de la caza, presenta a los héroes que la practicaron. El 2 habla del equipo del cazador, del guarda-redes y de las redes mismas. El 3, de las razas de perros, de sus cualidades y defectos y de sus formas de rastreo. Si el capítulo 3 muestra cómo son los perros de caza, el 4 indica cómo deben ser: condiciones físicas que han de reunir y cómo deben rastrear. El 5 se dedica a la liebre: rastro, clases, defectos y condiciones especiales que posee para la carrera. Como anécdota, observemos que este capítulo 5 concluye pidiendo respeto para los cultivos, frutos y aguas de las tierras de labor por dos razones, una profesional: evitar que vean con recelo la práctica de la caza y otra moral. El capítulo 6 se ocupa del equipo y del adiestramiento de los perros; de la colocación de las redes y del modo de empezar la caza y llevarla a término. El 7, de la reproducción y cría de los perros. El capítulo 8, del rastreo, seguimiento de huellas y captura de la liebre en la nieve. El 9 se ocupa de la caza de ciervos y cervatos; de la colocación de cepos y de la caza con ellos. El 10, del jabalí, del equipo preciso y de su captura con redes. El 11, de los procedimientos seguidos para capturar las fieras. El 12, de las ventajas de la caza, para quien la practica: mantener en perfectas condiciones físicas y adiestrar para la guerra, sin que ello suponga el abandono de los asuntos particulares[6]. El capítulo 13 remata la obra con un duro ataque contra los sofistas[7], como ya vimos, y su enseñanza, y traza un paralelismo entre los políticos ambiciosos que van a la caza de amigos y los auténticos cazadores de fieras. El broche final es el habitual en Jenofonte: reiteración de la mención inicial de los dioses y exhortación para que la practiquen los jóvenes.

Aunque, como dice Larra, «la invención de la pólvora fue sin duda uno de los primero golpes, casi mortales, para la antigua manera de cazar»[8], el contenido de este opúsculo sigue siendo interesante para el hombre de nuestros días y muchas observaciones son aún válidas.

E. Delebecque[9] nota que el 71,5% está reservado a la liebre (caps. 2-8), el 11% a los cérvidos, el 16% al jabalí y el 1,5% a las fieras. Es curiosa su observación sobre el valor educativo de la caza y el amor progresivo que inspira por el peligro, como es patente en esta escala ascendente: de la inofensiva liebre se pasa a la caza del ciervo que entraña ciertos riesgos, luego a la del peligroso jabalí, a continuación a las fieras, para culminar con el enemigo más temible: el sofista. Mas ahí está Jenofonte con los dioses de la caza para ayudarle a capturarlo.

Por otra parte, E. R. Curtius[10] considera el Cinegético como modelo de laudatio de un arte y ve en él el tópico del «inventor» el prôtos heuretḗs o el «quién lo inventó».

Sobre la fecha de composición, ya hemos dicho algo al hablar de su autenticidad. Delebecque[11] la sitúa, asimismo, en una fecha temprana, entre los años 392-388 a. C., en la época de su estancia en Escilunte, del escrito de Polícrates contra Sócrates, y está, según él, en la misma línea de las obras de Platón, de Isócrates y Alcidamante sobre los sofistas y, especialmente, de Contra los sofistas de Isócrates, tratado con el que tiene muchos parecidos. En fin, precisando más, lo fecha en el 391/390 a. C.

Traducciones

En nuestra lengua hay una versión de Teresa Sempere (1966), autora de otras traducciones al catalán de obras menores de Jenofonte, además de la versión de Gracián: De la caza y montería, cuyo ejercicio es necesario para la guerra.

En francés merece que se ponga de relieve la de E. Delebecque, de 1970, en «Les Belles Lettres», con una amplia introducción, apéndices sobre las redes y esquemas de las mismas, un léxico especializado de términos de caza y notas complementarias muy útiles.

El inglés cuenta, entre otras, con la muy fiel de E. C. Marchant-G. W. Bowersock en la colección «Loeb», tantas veces citada.

Texto

El texto de este opúsculo ofrece unas dificultades especiales, sobre todo el capítulo 1 con sus dos versiones diferentes. Los interesados por esta problemática pueden ver la edición ya citada de G. Pierleoni, de 1937, que estudia estas cuestiones, y Delebecque, aunque el planteamiento de fondo es totalmente distinto, pues el primero no admite como jenofonteas ninguna de las dos versiones, mientras que para Delebecque lo son las dos.

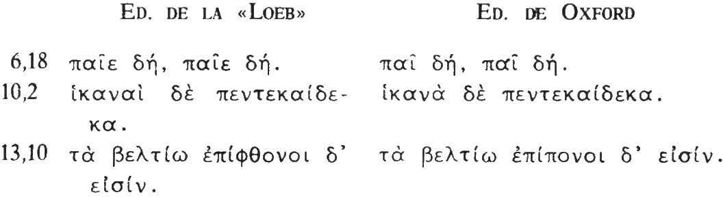

La traducción presente se basa, como es nuestra norma, en el texto de E. C. Marchant, de la edición de Oxford, salvo algunas lecturas tomadas de la que venimos considerando como de Marchant-Bowersock, en la «Loeb Classical Library». Indicamos a continuación las que suponen una modificación de sentido.

Asimismo, en 10,7 seguimos el texto de E. Delebecque: συνέχονται γὰρ ἐν τοῑς λίνοις αἱ ῥᾱχοι, en lugar de las lecturas de Marchant-Bowersock, Oxford: οὐχ ἰσχυραὶ γὰρ ἐν τοῑς ψιλοῑς αἱ ῥᾱχοι; y Loeb: συνέχονται γὰρ ἐν τοῑς ψιλοῑς αἱ ῥᾱχοι.

BIBLIOGRAFÍA

Además de las ediciones, traducciones y estudios generales citados en la bibliografía de otros opúsculos y que incluyen, igualmente, al De la caza (téngase en cuenta especialmente la ed. de G. Pierleoni para las cuestiones textuales), deben recordarse las obras siguientes:

EDICIONES BILINGÜES:

E. DELEBECQUE, Xén. L’art de la chasse (Les Belles Lettres), París, 1970.

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL:

TERESA SEMPERE, Jen. Cinegética o arte de la caza (El mirlo blanco), Madrid, 1966.

ESTUDIOS GENERALES:

D. B. HULL, Hounds and hunting in ancient Greece, The Univ. of Chicago Press, 1964.

H. RÉZETTE, La chasse dans l’oeuvre de Xénophon, Lovaina, 1945 (tesis doct.).

M. JOSÉ DE LARRA, Artículos de costumbres, Barcelona, 1979 (págs. 641-48: «La caza»).