CAPÍTULO VIII

LAS ISLAS KERGUELEN

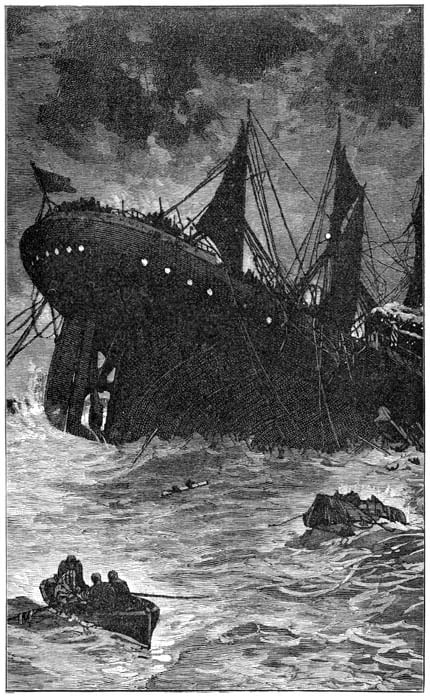

Tan pronto como el señor Meeson se hubo

salvado por la intervención de Augusta, sobrevino un vértigo a la

joven, y ésta inclinó la cabeza en las mantas en que había envuelto

al niño, que con los ojos abiertos y asustados miraba a su

alrededor.

Pasado el vértigo, pocos momentos después,

tomó al niño en sus brazos, al mismo tiempo que un rayo de luz que

atravesó la neblina dio de lleno en el buque náufrago, que, con la

popa levantada en lo alto y la proa hundida en el agua, era el

juguete de las olas.

—¡Se hunde! —exclamó Jorge el marinero—. ¡Se

hunde!

Y el magnífico buque cuya popa se alzaba más

y más a medida que se iba hundiendo la proa, quedó por pocos

instantes inmóvil, verticalmente sobre el agua. Después siguió

sepultándose gradualmente. Los pasajeros que se habían refugiado en

la popa, dando gritos desesperados, terribles, que desgarraban el

corazón y los oídos, caían al mar como las hojas del árbol azotado

por el vendaval, como las moscas que hiela el invierno... ¡Al fin,

con un ruido inaudito de gavias que se rompen, de calderas que se

revientan, de vapor que se escapa, de lanchas que ceden a la

presión del Océano, oí buque desapareció para siempre...!

El agua borbollante, espumosa, se acercó

sobre esa tumba, que atraía como un remolino todo lo que había

cerca; y el aire aprisionado en el buque salía a la superficie con

un silbido horroroso y extraño.

Los dos marineros del bote en que estaba

Augusta dieron un grito, el niño estupefacto miró a sus compañeros

y Augusta exclamó: «¡Oh!», llena de angustia

—No, no —gritó Meeson—. Todos se agarrarían

al bote y estamos perdidos.

—No es necesario ir —dijo Juan el marinero—.

Ninguno ha podido salvarse.

A pesar de eso, viraron el bote, aunque no

con la prisa con que Augusta lo hubiera deseado; oyeron unos

gritos, pero al acercarse al lugar del siniestro no encontraron a

nadie; llamaron a ver si alguien respondía para recogerlo, y

creyeron oír una voz que contestaba, pero al llegar al punto de

donde vino el sonido, solamente vieron una tabla.

Todos habían perecido; sus gritos fueron

desechados por el cielo y ya no volverían a oírse. ¡La atmósfera,

el viento, el agua, todo estaba como antes!

—¡Esto es horrible, Dios mío! —decía Augusta

bañada en lágrimas y agarrada a las bordas del vacilante

barquichuelo.

—Y el bote que se escapó primero, ¿en dónde

está? —preguntó el señor Meeson, que empapado y triste, acurrucado

en la proa, movía los ojos como queriendo descubrir algo en la

espesa niebla.

—Allí hay alguien —dijo Juan poniendo la

mano en dirección a un objeto redondo que parecía un bote.

Se acercaron a él. Era ciertamente un bote

volcado. El mismo que lleno de mujeres y niños, ligado al buque por

una de las cuerdas de los pescantes, había sido arrastrado por el

«Kangaroo». A cierta profundidad, la presión del agua reventó la

cuerda y el bote había vuelto a la superficie; pero sin los seres

vivientes que habían buscado refugio en él.

Al fin el bote de Augusta se separó de la

escena de aquel terrible desastre. El mar estaba cubierto de

tablas, barriles, cajas y canastos con aves ahogadas. De éstos los

hombres recogieron dos, así como otros artículos que pensaron

podrían servirles. Los dos marineros gritaron con toda su fuerza

para hacerse oír del otro bote, que suponían no estaba distante.

Los gritos fueron sin embargo infructuosos, a causa de la densidad

de la niebla y el ruido del oleaje. El mar es inmenso; en las

combas de sus olas no se distingue un esquife; el fragor de los

vientos ahoga el sonido; y así fue como, aun cuando los dos botes

se hallaban entonces a menos de media milla de distancia, cada uno

siguió distinto curso, ambos en la esperanza de escapar de la

suerte que había tocado al «Kangaroo».

En el otro bote, como hemos visto, se

encontraban la señora Holmhurst, unas quince mujeres, un oficial y

seis marineros. Ellas, como Augusta, esperaron a que el vapor

desapareciera y, lo mismo que aquélla, se acercaron al lado del

siniestro para salvar, si era posible, alguno de sus compañeros.

Después dirigieron el rumbo hacia las islas Kerguelen, pensando que

ellos eran los únicos que habían quedado para contar la historia de

tan horroroso naufragio. Por fortuna, antes de entrada la noche,

fueron recogidos por un ballenero que los llevó a Albany en las

costas de Australia. De ahí enviaron por cable la noticia del

desastre, que, como se recordará, causó una profunda impresión en

toda Inglaterra, y de allí regresaron a su patria la viuda de lord

Holmhurst y las otras señoras que se salvaron.

Augusta y sus compañeros se miraban unos a

otros sin poder hablar, tal era el terror que los dominaba. Pero al

fin el marinero Juan, que no era de carácter sobrado amable, a

causa de tener un defecto en la nariz que no le hacía parecer buen

mozo, rompió el silencio y dijo, refiriéndose al buque.

—No hay que pensar más en él.

Y en consecuencia, Guillermo, que era un

poco más notable y algo jovial, contestó:

—Pues bien; pongamos las velas y alejémonos

da aquí.

Entonces Augusta les dijo que pocos momentos

antes del choque, el capitán le había informado da que estaban

cerca las islas Kerguelen, a unas sesenta o setenta millas.

Tenían una brújula en el bote y sabían,

además, el rumbo que llevaba el «Kangaroo» cuando se hundió; de

manera que, para no perder más tiempo, izaron las velas que el

botecito podía cargar y fijaron el rumbo al oeste, en cuya

dirección soplaba, afortunadamente, un buen viento.

Todo el día estuvo andando el bote sin

avistar ningún buque. Tenían un garrafón de agua y otro de ron

—cosa que halagó sobremanera a los dos marineros— a más de un saco

de galletas. Así, pues, al frío y la humedad no se agregaba el

hambre a los pasajeros, incluso el niño que Augusta pudo salvar. Al

entrar la noche, disminuyeron el pequeño velamen y dejaron

solamente el necesario para conservar el rumbo sin marchar muy

deprisa.

De este modo pasaron la noche. Augusta

apenas pudo cerrar los ojos; pero el niño durmió profundamente en

su regazo, protegido de la humedad por una de las mantas.

El señor Meeson estaba en el fondo del bote;

y Augusta, como lo viera tiritar de frío, por compasión le dio la

otra manta, sin dejar nada para abrigarse ella misma, excepto un

pañuelo de lana.

Al amanecer, la joven, que mantenía los ojos

fijos en el horizonte, preguntó:

—¿Qué es aquello? —indicando con la mano una

masa obscura que se levantaba ante ellos.

El marinero Juan miró y volvió a mirar,

frotándose los ojos. Después gritó con alegría:

—¡Tierra! ¡Tierra...!

El señor Meeson trató de ponerse en pie,

pero no pudo. Se arrodilló en el bote y empezó a mirar sin

distinguir nada.

—¡Gracias a Dios! —exclamó—. ¿Qué tierra es?

Dígame usted: ¿es Nueva Zelandia? —agregó, dirigiéndose al

marinero.

—¿Nueva Zelandia...? ¡No sea usted tonto...!

Esas islas son las islas Kerguelen, en donde llueve constantemente,

en donde nadie vive, ni siquiera un negro. Si llegamos allá, es

probable que usted se quede ahí, así como todos nosotros, pues dudo

mucho que venga alguien a buscarnos.

Al oír estas palabras, el señor Meeson se

desmayó.

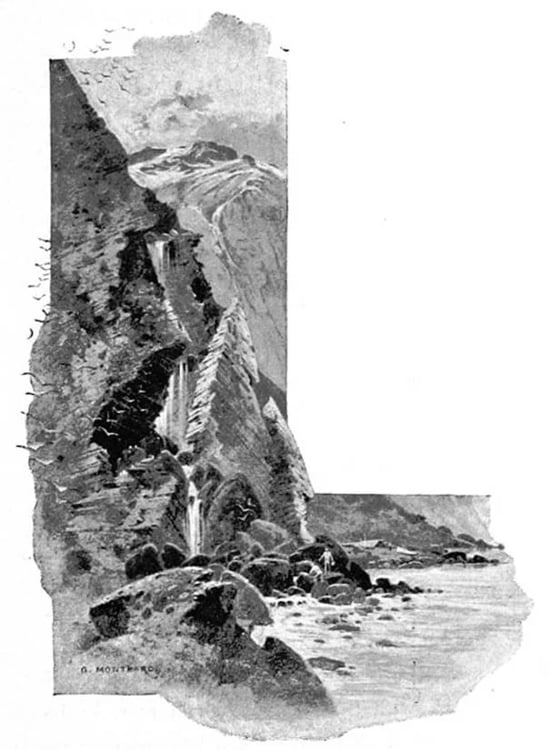

El sol iba levantándose; la neblina

desapareció y a los pocos momentos se descubría a los ojos de los

ocupantes del bote un espléndido panorama:

Delante de ellos, hasta donde su vista podía

alcanzar, se alzaban altas y ásperas peñas, cuyas cimas parecían

desvanecerse a lo lejos en lo blanco de la nieve.

Guillermo cambió el rumbo hacia el sur y,

costeando un promontorio, entró en aguas mansas, desde donde

divisaron un río que corría entre dos montañas cortadas a pico,

sobre las cuales revoloteaban millares de aves marinas.

Los náufragos remontaron el río y llegaron a

un punto de la orilla en que crecía una hierba enfermiza. Allí, con

gran contento de todos, descubrieron dos chozas groseramente

formadas con las maderas de algún buque y colocadas a unos pocos

pasos de la orilla del río.

—¡Vamos, siquiera aquí hay casas! —dijo

Juan— ; pero parece que no han pagado impuesto desde hace

mucho.

—Salgamos pronto de este bote —propuso el

señor Meeson.

Augusta aprobó esta proposición, y en

consecuencia, los marineros plegaron las velas y empezaron a remar

hacia la orilla entrando en una pequeña rada que hacía el

río.

Diez minutos después los pasajeros del bote

pisaron otra vez tierra, si tierra pueden llamarse las islas

Kerguelen, en donde llueve perpetuamente.

Lo primero que hicieron fue encaminarse a

las chozas y examinarlas; pero no encontraron nada que pudiera

alentarlos. Habían sido construidas muchos años antes, quizás por

algunos náufragos o por los astrónomos que fueron a examinar el

paso de Venus. Estaban casi en ruinas, llenas de musgos y líquenes

y con los techos medio caídos. A pesar de esto eran mucho mejor que

las piedras de la ribera, y decidieron vivir en ellas, pues

quedándose en la intemperie, en clima tan inclemente, habrían

arriesgado sus vidas.

Escogió Augusta para ella y el niño la mejor

de las chozas, y el señor Meeson y los dos marineros tomaron

posesión de la grande. Hecho esto y después de haber sacado el bote

a la playa, trasladaron sus pocos efectos a las chozas, que

limpiaron tan bien como fue posible; extendieron las velas en el

suelo y taparon los agujeros del techo con piedras pequeñas y

pedazos de tablas que sacaron del bote.

Por suerte, ese día no llovió; y como todos,

excepto el señor Meeson, que estaba postrado, trabajaban con

empeño, incluso el niño, la tarea fue concluida antes de entrar la

tarde. Hicieron fuego y Augusta preparó las dos aves que recogieron

en el canasto cerca del buque, y se las comieron con mucho gusto.

Terminada la frugal comida, hicieron un inventario de los recursos:

tenían toda el agua que necesitaban, pues cerca de las chozas

desembocaba en el río un arroyuelo; del saco de galletas quedaban

la mayor parte, cerca de cien libras. Tenían, además, un barrilito

de ron, del que desde luego se apoderaron los dos marineros; y

fuera de esto, había muchos moluscos en la playa, que podrían comer

sí encontraban medios de prepararlos. No temían, pues, morirse de

hambre, como pasa a otros náufragos: con sólo una vez que salieron

los dos marineros volvieron con las gorras llenas de huevos de

pingüinos.

Tan pronto como estuvieron de vuelta, empezó

uno de esos aguaceros característicos de las islas Kerguelen. Hora

tras hora llovió sin cesar y el agua se colaba por los techos,

cayendo en goterones sobre el suelo. Augusta, sola con el niño,

hacía lo posible por distraerlo contándole cuentos distintos,

muchos de los cuales tuvo que inventar, pues ése era el único medio

de mantener tranquilo al niño que empezaba ya a comprender lo grave

de su infortunio. Le habló de Robinson Crusoe y le dijo que estaban

jugando a Robinsón; el niño repuso que no le gustaba el juego y que

quería ver a su mamá.

Mientras tanto, a medida que obscurecía, la

noche se iba poniendo más húmeda y más fría. Al fin se ocultó por

completo el sol, y Augusta, después de dormir al niño y arroparlo

con la manta, cansada de oír el mugido del viento, la caída del

agua y el grito de las aves marinas, fatigada con las faenas del

día, pensó que debía reposar. Empezaba a conciliar el sueño cuando

oyó un golpe en las tablas que servían de puerta a la choza.

—¿Quién es? —preguntó sorprendida.

—Yo —contestó la voz del señor Meeson—. ¿Me

permite usted entrar?

—Sí, si usted quiere —repuso Augusta

agriamente, bien que en su interior se alegraba de verlo, mejor

dicho: de oírlo, porque estaba demasiado obscuro para poder ver a

nadie.

Es de notar cómo bajo la presión de un gran

infortunio común, olvidamos las querellas y nuestros odios y nos

unimos con gusto a nuestros mayores enemigos.

—Coloque bien la tabla otra vez —dijo

Augusta al sentir una ráfaga de aire y comprender que el señor

Meeson había entrado.

El pobre viejo obedeció, y a manera de

excusa, dijo:

—Aquellos dos brutos se están emborrachando:

están bebiendo el ron por galones. No puedo estar con ellos por más

tiempo y me siento tan mal, señorita, me siento tan mal..., que

creo me voy a morir. Siento como si la médula de mis huesos fuera

de hielo, y otras veces me parece como si alguien pasara un hierro

candente por entre ellos. ¿Puede usted hacer algo por mí,

señorita?

—No veo en qué pueda servirlo —repuso

Augusta con dulzura, pues las desgracias de Meeson la conmovían—.

Lo mejor que usted puede hacer es acostarse y dormir.

—¿Dormir? —murmuró el viejo—. ¿Cómo he de

poder dormir si mi manta está empapada y mi único traje

también...?

—Pero eso es lo mejor, lo único que usted

puede hacer, señor Meeson.

El pobre hombre no contestó.

Sobrecogido tal vez por la solemne presencia

de las tinieblas, se calmó al fin. Por su parte, Augusta reclinó la

cabeza sobre el saco de galletas, y pronto quedó dormida, pues para

los jóvenes el sueño es un amigo.

Una o dos veces despertó durante la noche;

pero volvió a dormirse, y cuando abrió de nuevo los ojos ya era de

día y la lluvia había cesado.

Sus primeros cuidados fueron para el niño,

que había dormido tranquilamente durante toda la noche. Lo sacó

fuera de la choza y después de lavarle la cara y las manos, le

sirvió un desayuno. Vio entonces a los dos marineros que tenían

marcadas en el rostro las huellas del desenfreno de la noche

anterior. Ella los miró con ojos de reconvención, y los dos pasaron

por delante de la joven avergonzados.

Augusta entró en la choza. El señor Meeson

estaba sentado y su aspecto la estremeció. Estaba pálido y

desencajado y parecía que iba a expirar.

—He pasado muy mala noche, muy mala —dijo

con voz apagada—. No creo que viva para pasar otra igual.

—Eso no es nada, señor Meeson. Tome usted

unas galletas y se sentirá mejor.

El viejo recibió las galletas y trató de

comer pero no pudo.

—Es inútil —dijo—. Voy a morir. No haber

podido cambiar las ropas mojadas, me ha matado.

Augusta miró al señor Meeson y no pudo menos

que comprender que era cierto lo que decía.