2

Las neuronas

que sienten

Espejito, espejito, ¿qué siente el más monito?

En una versión cómica de Los hermanos Corso, que parodia una vieja novela de Alexandre Dumas, cada hermano podía sentir el placer y el sufrimiento del otro en carne propia. Si se enojaban entre ellos, no les convenía pegarse, porque el cachetazo terminaba doliéndole al que lo daba y no al que lo recibía.

Claro, en la vida real esto no pasa. Pero lo que sí sucede es que, de alguna manera, hay ocasiones en que la emoción de otra persona puede sentirse como la nuestra. Es el principio por el cual el teatro y el cine funcionan. ¿Cuántas veces te encontrás ansioso ante las desventuras de un personaje, o entusiasmado por su reencuentro romántico? Esto es lo que llamamos empatía: darte cuenta de lo que quiere y siente el otro, y recrearlo internamente. En algunos casos la empatía es espontánea, como cuando te contagiás la alegría en una fiesta; mientras que, en otros casos, podés dirigirla a voluntad poniéndote en los zapatos de los demás.

La historia de cómo se empezó a entender el funcionamiento de la empatía en lo profundo de nuestro interior es relativamente reciente, tiene poco más de veinte años y empieza así:

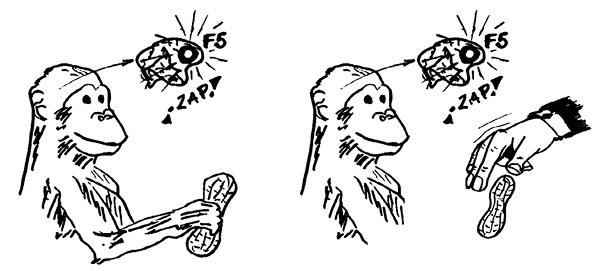

Al frente, Giacomo Rizzolatti; en el centro, Vittorio Gallese; en los laterales, Leo Fogassi y Luciano Fadiga… No, no es parte del equipo de fútbol del Inter de Milán ni un partido de truco de a cuatro en Sicilia. Se trata de los neurofisiólogos de la Universidad de Parma (de donde viene el famoso queso parmesano) que estudiaron cómo funcionan las neuronas encargadas de coordinar movimientos para asir y manipular. El afán de ellos era contribuir a que personas con daño cerebral pudieran recuperar cierto grado de control en las manos. Con ese propósito, trabajaron con una especie de mono buena-onda, Macaca nemestrina, un tipo de macaco dócil que tiene el cerebro de un cuarto del tamaño del nuestro; pero que parece una maqueta, porque pueden encontrarse en escala prácticamente las mismas áreas que las de nuestro encéfalo (sí, nombre científico para ‘cerebro’). Hay una zona en su corteza, llamada F5, que —como hace la nuestra— planifica y ejecuta los movimientos complejos que logramos con las manos. Allí fue que les implantaron a los macacos unos electrodos, para medir la actividad de sus neuronas a medida que hicieran distintos movimientos de agarre.

No hay registro exacto de cómo fue el momento clave. Pero la cosa más o menos sucedió de la siguiente manera: entra Gallese al laboratorio en un momento de descanso, cuando no había nadie, y se pone a hacer un par de cosas… Mientras, un macaco lo mira en silencio, quietito. Debe haber sido mediodía, porque en una de sus idas y vueltas, Gallese manoteó un maní de los que había en un bol para premiar al monito. ¡Zap! Un pequeño ruido de estática salió del monitor conectado a los electrodos del animal. Gallese se dio cuenta ¿Y si no era una interferencia? ¿Si era una descarga real de alguna neurona? Volvió a agarrar otro maní para ver qué pasaba, mientras los ojos del macaquito sentado y tranquilo seguían posados en él. ¡Zap! Impresionante… ¿Una neurona del control motor para agarrar un maní se activaba ante la percepción de otro agarrando un maní?

¡Efectivamente! De eso se trataba. Tras muchos años de trabajo y una gran ola de experimentos con macacos y humanos (sin meternos electrodos a nosotros, sino con técnicas no invasivas), en la actualidad, sabemos que contamos con neuronas del control motor que disparan al ver otra persona realizando un movimiento que podemos hacer nosotros. Tenemos un subconjunto de neuronas que se activan tanto si pateamos una pelota, como si vemos que alguien patea una pelota, e incluso ¡si pensamos en patear una pelota! Llamamos neuronas espejo a este subgrupo. Nuestros mecanismos de percepción y de acción están íntimamente ligados en nuestro cableado.

Las neuronas espejo permiten explicar cómo el ser testigos de la emoción de otra persona —cosa que percibimos gracias a su postura corporal, sus palabras, movimientos y expresiones faciales— nos lleva a recrear internamente esas sensaciones. Y así ‘replicar’ dentro de nosotros una versión propia de la emoción ajena.

Por más que salgas de casa tranquilo a trabajar, zambullirte en la vorágine de ansiedad de las calles y medios de transporte consigue provocarte niveles de activación semejantes por dentro. Lo que te predispone al estado de alerta y a quedar apurado y ‘eléctrico’. La empatía que propician las neuronas espejo cubre todo el espectro emocional. Un ejemplo genial lo encontramos en el bostezo contagioso, más un reflejo de nuestra naturaleza de seres sociales que de nuestros ciclos de sueño. Ver a alguien bostezando en el subte capaz que te da ganas irrefrenables de hacerlo también. Hasta apuesto que ahora mismo, pensando en el bostezo, se te empieza a abrir la boca…

Como si fuera un gran laboratorio emocional, el cine nos permite sentir emociones consonantes gracias a las neuronas espejo. Podemos vivirlo en carne propia —perdón, en neurona propia— observando expresiones faciales, e incluso el bostezo contagioso.

Steven Platek, un neurocientífico, dirigió una investigación en la que convocó a 75 estudiantes y evaluó sus rasgos de personalidad en relación con la empatía. Luego les mostró videos cortos de personas bostezando. Encontró que los más susceptibles al bostezo contagioso fueron justamente aquellos de mayor nivel de empatía en su carácter. Esto le permitió a Platek lanzar la hipótesis de que las personas que bostezan de forma contagiosa podrían ser más hábiles para identificar la experiencia emocional de los demás a través de sus rostros. Incluso podrían discernir mejor qué están pensando, una sutil “lectura de la mente”.

¿Cómo opera este mecanismo de empatía sustentado por las neuronas espejo? Para entenderlo mejor, vamos a dar una revisión por algunas partes clave del cerebro relacionadas con nuestras propias emociones.

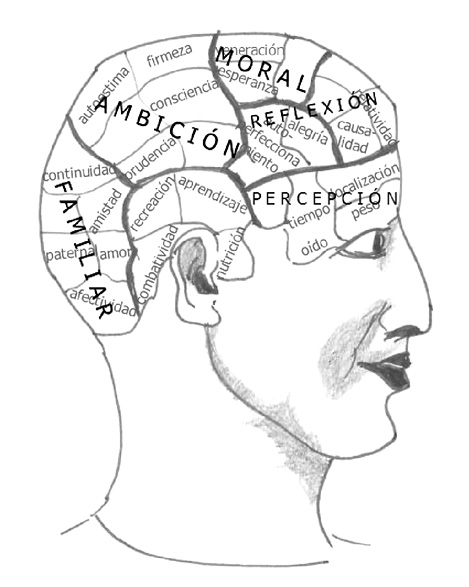

Cerebro: el motivo emotivo

El intento por identificar qué operaciones realiza cada una de las distintas zonas del cerebro viene de hace tiempo. Más o menos a principios del siglo XIX, a un neuroanatomista alemán que se llamaba Franz Joseph Gall se le ocurrió una buena idea: deberían poder hallarse aspectos de nuestro carácter, pensamientos y emociones, en áreas del cerebro dedicadas a funciones específicas. Hasta ahí todo bien, porque esa idea permitió importantes avances hacia la neuro-psicología. Pero Gall no pudo dar una de cal sin tirar un tremendo montón de arena. Inventó toda una teoría traída de los pelos, con la que arbitrariamente localizó facultades mentales en lugares específicos del cerebro, como si fueran “centros” de la ambición, de la amistad, de la moral, etc., etc., etc. La llamó Frenología, disciplina que se popularizó hasta 1840. Gall incluso se mandó a dibujar mapitas para dichas facultades, “cual-quie-ra”. Esto es algo que claramente puede denominarse pseudociencia: un conjunto de ideas que parte de algunos principios científicos, pero acumula tantas suposiciones sin evidencia ni sustento que ya no hay forma siquiera de ponerlas a prueba. El asunto es que, como sigue usando un lenguaje científico, parece que tuviera respaldo.

Los mapas frenológicos (¡obsoletos!) tenían el aspecto de un dibujo viejo, como las publicidades de hace siglo y medio. ¿No se parecen mucho a los cortes de una vaca? Bola de lomo, tapa de asado, vacío, colita de cuadril.

En nuestro cerebro sí hay zonas dedicadas a funciones específicas, en esto Gall tenía razón; pero no para cualquier cosa. No hay un cubito de seso, tipo caldito de sopa, dedicado a la emoción de la alegría, por ejemplo. El desafío de los neurólogos es, precisamente, descubrir qué funciones son las que desempeñan las distintas partes del cerebro. No son funciones tan simples como decir livianamente: el lenguaje, el razonamiento, o la esperanza. Ese tipo de términos alude a los llamados procesos de orden superior, y están comprendidos por un aluvión de funciones menores que exigen del procesamiento en distintos lugares desperdigados por el cerebro, al mismo tiempo o en secuencias muy rápidas (a esas velocidades neuronales que vimos).

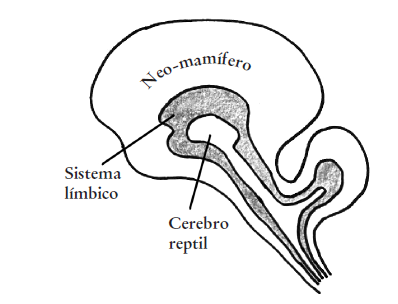

Más interesante y serio es lo que propuso el médico norteamericano Paul MacLean un siglo después, en la década de 1960. La zoología comparativa es una disciplina muy importante, pues se dedica lisa y llanamente a comparar las estructuras físicas de los animales para poder, entre otras cosas, inferir cómo evolucionaron de antepasados en común. Si dentro de las estructuras físicas ponemos foco en la anatomía de los cerebros, llegamos al meollo del trabajo de MacLean. Él revisó estudios previos de científicos que habían comparado los cerebros de distintas especies, incluida la nuestra, y sintetizó todo en su teoría del cerebro triuno.

Básicamente, la teoría discrimina tres capas en nuestro cerebro humano. La más profunda es el cerebro de reptil y comprende unas estructuras que vendrían a constituir lo más viejo que traemos evolutivamente. Es sede de la coordinación de movimientos para instintos primitivos, que dirigen la alimentación o la conducta sexual. Alrededor del cerebro de reptil se encuentra el cerebro paleo-mamífero; es decir, el sistema límbico compuesto por la amígdala y el hipocampo que mencionamos en el primer capítulo, y por algunas cositas más. Complejo funcional de absoluta relevancia en los mamíferos, el sistema límbico es el asiento de las motivaciones y las emociones, incluyendo las más sociales, como el comportamiento de ser padres. Involucra también aquellas respuestas de miedo o afrontamiento ante amenazas (fuga o lucha). Finalmente, encontramos el cerebro neo-mamífero. Como paleo significa ‘antiguo’, y neo, ‘nuevo’, es fácil ver la diferencia. En esta última capa más exterior se alberga la corteza cerebral que tan excepcionalmente creció durante la evolución de primates, y más aún de humanos. Nuestras facultades de abstracción, planificación y el lenguaje son fruto de semejante corteza exterior.

El cerebro triuno nos orienta didácticamente en cómo fue su evolución, pero, en verdad, no es una cassata helada de capas rígidas e independientes.

El modelo de MacLean tuvo enorme impacto dentro de la neurología. Enuncia cosas muy sólidas, como que las emociones son funciones biológicas del sistema nervioso. Las emociones han contribuido a la supervivencia, reproducción y adaptabilidad (incluso social) de nuestros antepasados, tan antiguos, como los reptiles y tan recientes, como los primates. Una emoción no es una simple recolección de pensamientos sobre situaciones, sino un repertorio de respuestas que no necesitan de la consciencia; son más bien autónomas, como salir de estampida al ver un predador. Una emoción hace lo suyo, queramos o no, y por eso es tan convincente. Ante un escenario, como ver-al-tigre-en-la-jungla, el hipotálamo, que se encuentra en lo profundo del cerebro, maneja el sistema nervioso autónomo (SNA) y logra que nuestros músculos se preparen para la acción, aumenta el ritmo cardíaco y la presión sanguínea, y vuelca hormonas del estrés en el torrente sanguíneo. ¿Te imaginás si tuvieras que decidir y coordinar todo esto de manera deliberada, racional y consciente? ¡Hace mucho que nuestros ancestros hubieran sido cena de otros animales!

Sin embargo, el modelo del cerebro triuno puede hacernos suponer cosas equivocadas, hay que aclararlo. En primer lugar, no pensemos que las emociones son el legado de un pasado animal que hoy perturba nuestra vida moderna (el penoso enfrentamiento contra la razón). En segundo lugar, no creamos que hay un “cerebro emocional” dentro de un “cerebro más racional”. No, razón y emoción trabajan entramadas.

Es necesario insistir que para que funcionen las emociones debe orquestarse la participación de múltiples zonas del cerebro, tanto en el nivel profundo como en el nivel exterior. Es que la evolución no se limitó a saltar de una capa a otra, manteniendo intacto el cerebro reptil cuando llegó la hora de ser mamífero. La evolución va modificando lo que encuentra a su paso, y por eso hay conexiones entre todas las estructuras de distintas profundidades. Por ejemplo, entre el sistema límbico y la corteza hay conexiones de ida y de vuelta. Si nuestro cerebro fuera un helado, no sería una cassata tricolor, sino más bien un batido espumoso y lleno de grumos. Al hacernos más racionales, la evolución también nos hizo más emocionales que ninguna otra especie.

Los Amigdaloides

Poco a poco vamos llegando a modelos más refinados sobre cómo el cerebro resuelve las emociones. Tan refinados que suenan bien, como The Amygdaloids, banda musical en la que toca Joseph LeDoux, neurocientífico y psicólogo neoyorquino que se dedicó a estudiar a fondo los mecanismos de la memoria emocional y los circuitos del miedo. A LeDoux le inquietó siempre qué es lo que nos sucede por dentro cuando nos sobresaltamos por miedos instintivos, como recular de repente al ver una serpiente.

En efecto, hay zonas del cerebro muy relevantes a la hora de procesar ciertas emociones, y se comunican entre sí mediante las conexiones que mencionamos en la página anterior. Primero se activa una zona, después otra, y así a toda velocidad articulando lo que puede denominarse un mecanismo emocional. Pero no existe un único mecanismo emocional sino varios, y en todos podemos encontrar pasos que operan fuera de nuestra consciencia. Son tan rápidos que funcionan, en parte, antes de que nos demos cuenta que empezaron a hacerlo. Veamos a continuación la mayor contribución de LeDoux.

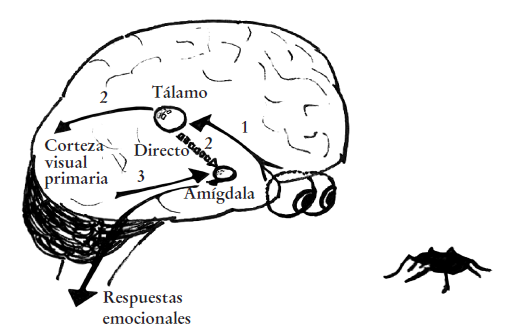

Supongamos que vamos caminando alegremente entre los árboles de un bosque, cerca de donde estamos acampando. De repente, justo al lado de nuestra cabeza, vemos una tremenda araña en un tronco. Ese estímulo visual sale de nuestras retinas y se procesa primero en el tálamo. (No confundir con el hipotálamo, que justamente está abajo —hipo— del tálamo). El tálamo es una estructura, cuya función la podríamos comparar con la de un conmutador, como las antiguas centrales telefónicas, en que había señoras conectando con clavijas las distintas llamadas. Toma las señales en bruto de todos los sistemas sensoriales —excepto del olfato— y las envía hacia la región de la corteza cerebral capaz de decodificar la información de cada sentido. La corteza visual primaria, por ejemplo, está en la parte de atrás de nuestro cerebro. Ella trabaja “a fondo” sobre la imagen, concluyendo que es “¡una araña!”, con todos los detalles, colores, posición, movimiento y hasta los pelitos de sus ocho patas. Envía esa conclusión a la amígdala, en el sistema límbico, la cual comanda todas esas respuestas de miedo que ya conocemos, incluyendo la orden al hipotálamo para que haga lo suyo con el sistema nervioso autónomo (SNA): ritmo cardíaco, presión sanguínea, hormonas, preparación muscular.

Secuencia del miedo según LeDoux. Notar la vía directa tálamo-amígdala, menos nítida pero más rápida a la hora de reaccionar emocionalmente.

Aunque todo esto suceda en un tris, hay un camino paralelo de información cerebral que también se activa y que tarda… ¡la mitad de tiempo!, un puñado de milisegundos. Rebobinemos hasta cuando el tálamo entraba en acción. Al mismo tiempo que el tálamo manda la info hacia la corteza visual primaria, también despacha mensajes directo a la amígdala. Claro, su interpretación no es refinada como la proveniente de la corteza, sino burda y poco precisa… algo así como “¡u-a a-a-ñ-a!” y nada más, pero bien rápida. Con lo cual la amígdala ya comienza a ordenar las respuestas emocionales antes de que nos demos cuenta conscientemente de que estamos en presencia de un arácnido peligroso.

Fijate qué interesante es esto. Como dice la abuela “la naturaleza es sabia”. La vía directa tálamo-amígdala nos permite comenzar a responder a los estímulos potencialmente peligrosos antes de que sepamos enteramente qué son. Capaz que no había ninguna araña, capaz que se trataba solo de una mancha en el tronco del árbol, y retrocedemos innecesariamente. Pero responder a información en bruto resulta muy útil, porque puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, como pasaba con nuestros antepasados. Es mejor suponer que una mancha en el árbol es una araña, que dejar de reaccionar ante una verdadera viuda negra (mejor un error ‘falso positivo’ que un ‘falso negativo’, como vimos en el capítulo anterior).

El cerebro, en general, comienza a evaluar el significado emocional de un estímulo antes de que los mecanismos de la percepción hayan acabado de procesar dicho estímulo. Es posible que el cerebro sepa si algo es bueno o malo antes de saber exactamente qué es. En el caso del miedo, una vez dada la respuesta defensiva, el camino de la corteza (el más lento pero más nítido) contribuye a dar coherencia a las siguientes acciones que nos convienen: o bien modera el julepe automático, porque no había nada que temer; o bien refuerza nuestro alejamiento.

Este delicado juego entre automatismo emocional y evaluación consciente es uno de los aspectos que el moderno concepto de inteligencia emocional abarca. Suponé que lo que una situación te detona es enojo, y vas a poder verlo claro: recién cuando comienza a participar tu interpretación consciente de la situación es que podés reencauzar tus respuestas emocionales inapropiadas y tomar las riendas de tu impulso.

Vale la pena enfatizar: cada emoción es una secuencia de pasos, algunos de los cuales suceden sin que los advirtamos. Eric Kandel, quien vimos en el capítulo anterior, dirigió estudios para ver qué pasaba con la amígdala al mostrarle rostros que expresaran miedo. Utilizó neuroimágenes, un tipo de estudios que permite ver cómo se activan las diferentes zonas del cerebro en un determinado instante, y que utiliza esas máquinas grandotas en las que la persona entra acostada y le “escanean” el cerebro. Particularmente, usó resonancia magnética funcional (fMRI por sus siglas en inglés). Esta técnica se sustenta en que, al igual que las células de los músculos, las neuronas precisan oxígeno y glucosa para funcionar. De modo que cuando una estructura cerebral aumenta su nivel de funcionamiento, se detecta un incremento en la irrigación sanguínea que la abastece.

A través de la pantalla de un monitor, Kandel les exhibió a los sujetos estudiados fotos de caras con distintas expresiones emocionales. No te va a sorprender a esta altura escuchar que sus amígdalas se activaron cuando el rostro que veían era miedoso. Pero, lo esencial del asunto es que, además de mostrarles las fotos pausadamente, en ocasiones Kandel se las mostró tan rápido que los voluntarios no podían declarar qué tipo de emoción habían visto. En realidad, ni siquiera podían asegurar que habían visto una cara; y aún así, ante el rostro de temor… ¡la amígdala se les activó! La percepción no consciente no es cosa de mandinga; ya está siendo estudiada por la ciencia. Esto podría explicar la razón por la cual muchas veces nos sentimos raros sin saber por qué.

¡Qué cara, qué gesto!

Si contamos con recursos cerebrales que detectan una expresión facial de alerta sin que debamos reflexionar sobre ella, ¿podrá ser que también tengamos recursos que nos lleven a hacer semejante expresión sin siquiera pensarlo, sin intentarla voluntariamente? Sí, en efecto, así es. Y no solo se limita a la cara de miedito, sino que incluye cualquier expresión, como la de alegría o la de tristeza. Parte de la comunicación emocional tiene un aspecto espontáneo, tanto en su recepción como en su emisión, que no requiere nuestra intervención planificada ni deliberada. Ni tampoco que seamos conscientes de que lo estamos haciendo.

La cara es una fuente de información riquísima acerca de las emociones, lo sabemos desde tiempos inmemoriales. Pero fue recién en 1872 que el famoso Charles Darwin publicó un libro La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Darwin era el naturalista inglés que fundamentó la teoría de la evolución —que cuando era mayor se dejó esa larga barba blanca que podemos ver en sus retratos—. Gracias a sus viajes por varios rincones del planeta, Darwin fue uno de los primeros en afirmar formalmente que alrededor de todo el mundo, sin importar la cultura ni la tribu ni nada, la gente manifiesta en sus caras el mismo repertorio de gestos para las emociones más comunes de alegría, ira, asco, temor, sorpresa y tristeza.

Esta afirmación no es para nada menor, teniendo en cuenta de quien viene. Significa que la expresión de las emociones no es algo adquirido culturalmente sino algo propio de nuestra especie (así como permanecer erguidos en dos pies o manejar herramientas son cosas propias de nuestra especie). La expresión de las emociones es algo que exige poner en marcha una serie de recursos que tenemos todos en común adentro, para que las expresiones resulten uniformes y semejantes.

De cualquier manera, la idea quedó hibernando como un oso. A su alrededor proliferó un invierno de psicólogos que sostenían que usamos nuestra cara condicionados por la cultura, debido a una serie de convenciones sociales aprendidas. La nieve duró hasta la década de 1960, cuando se hizo la primavera gracias al psicólogo norteamericano Paul Ekman. Él no pudo hacer caso omiso a su intuición: tenía que haber una serie de reglas comunes para nuestras expresiones faciales.

Ekman se zambulló de lleno en el asunto. Vino a la Argentina, a Brasil, visitó tribus de selvas asiáticas y fue a Japón, llevando consigo fotos de hombres y mujeres con expresiones características. Dondequiera que estuviese, la gente coincidía en el significado de esos gestos. Se le ocurrió entonces elaborar una taxonomía de las expresiones faciales (una clasificación meticulosa). Junto con su colaborador Wallace Friesen, Ekman identificó todos los músculos que los seres humanos tenemos en el rostro, para luego registrar todos los movimientos específicos que puede hacer una cara (cuarenta y tres) a los que denominó unidades de acción. Después ellos mismos ensayaron esas unidades de acción, una por una hasta dominarlas e incluso comenzaron a combinarlas. Considerando tan solo los cinco músculos más importantes —en la cara tenemos como veinte— se enfrentaron a la friolera de diez mil configuraciones faciales visibles, cosa que les llevó siete años abordar. Claro que no todas esas configuraciones significan algo, así que en definitiva se quedaron con unas tres mil, de las que rescataron otro subconjunto aún menor: la colección esencial de muestras faciales de la emoción humana.

En resumen, podemos encontrar las emociones comunes descritas músculo por músculo en un documento de quinientas páginas que Ekman y Friesen llamaron FACS (por sus siglas en inglés, Sistema de Codificación de las Acciones Faciales). Esta taxonomía resultó mundialmente tan útil que llegó a emplearse para emocionar a esos personajes animados de la pantalla grande: juguetes que hablan, ogros verdes y gatos con botas.

Ekman y Friesen se hicieron expertos en ensayar las acciones faciales de la emoción, pero en el proceso se encontraron con la misma dificultad que cualquier aspirante a buen actor se ha topado alguna vez. ¿Cuál? Varios músculos, como el zigomático mayor que rodea los labios y genera una sonrisa, pueden tensarse fácilmente a voluntad. Pero muchos de los pequeños, como el orbicular que rodea el ojo, se tensan solo cuando experimentamos una emoción genuina, siendo tremendamente difícil activarlos intencionalmente. De ahí que las sonrisas falsas sean tan evidentes, por más esmero que un hipócrita ponga en fingirlas. Queda la mueca en la boca sin la compañía armónica de lo que debería suceder en los párpados. (Los actores lo resuelven con técnicas que lisa y llanamente apelan a sentir verdaderamente la emoción que quieren transmitir).

Lo que esta dificultad muestra es que la función cerebral para el control voluntario es distinta a aquella del movimiento emocional espontáneo. Hay un mismo títere, pero controlado por dos funciones cerebrales distintas. Las sonrisas de cortesía pueden ofrecerse cuando queramos, pero la alegría real genera una expresión instintiva más completa.

Desafortunadamente, muchas funciones concretas del cerebro pueden recién comprenderse cuando este trabaja mal. En determinados pacientes que tienen cierta área lesionada hay procesos muy particulares que no funcionan bien, mientras que las demás facultades permanecen intactas. Esto permite inferir que en un cerebro sano es precisamente dicha área la que contribuye al proceso en cuestión. Claro que en la medicina las observaciones no se limitan solo a un paciente, sino que integran muchos casos clínicos para aportar pruebas contundentes. El neurólogo Antonio Damasio trabajó con personas que sufrieron un ACV (accidente cerebrovascular), ese tipo de ataques repentinos en los que se interrumpe el flujo sanguíneo a cierta zona del cerebro. Su consecuencia es, justamente, la lesión de la zona y el “apagado” de las funciones que se procesan en ella.

Como comentamos al inicio del capítulo, hay toda una región en nuestra corteza cerebral exterior encargada de coordinar y ejecutar los movimientos del cuerpo. En ella se incluye aquella F5 para el control de las manos, más subregiones dedicadas a los brazos, las piernas, el torso y los músculos faciales. Damasio verificó que si un ACV lesiona la zona de la corteza del hemisferio izquierdo encargada de coordinar los movimientos faciales, el paciente queda con parálisis del lado derecho de la cara. (Sí, créase o no, cada hemisferio se encarga del lado exactamente opuesto del cuerpo). Si le pedimos a este paciente que sonría voluntariamente, aumentará la asimetría de su rostro, porque solo quedarán al descubierto los dientes del lado izquierdo. No obstante, si le hacemos un chiste y logramos que se ría espontáneamente, el paciente presentará una sonrisa natural (zigomático mayor y orbicular incluidos) igual a las sonrisas de antes del ACV. Lo que sucede es que el movimiento relacionado con la emoción se comanda en otro punto del cerebro —no afectado por el ACV— aunque la musculatura-títere sea la misma. Como curiosidad, te cuento que ese otro punto pertenece a la corteza límbica (obviamente localizada en el sistema tocayo), que no es exterior sino que está a una profundidad media.

Nuestro sistema expresivo involuntario vendría a ser la forma en que la evolución nos equipó para dejar translucir nuestros verdaderos sentimientos. Cosa que puede apreciarse fácilmente en los niños, quienes aún no aprendieron a inhibir lo que les sucede por dentro. De adultos ya estamos socialmente entrenados para no exhibir mucho nuestras emociones. De cualquier manera, Paul Ekman consigue identificar en una persona lo que él denomina microexpresiones, es decir, gestos muy fugaces que para el ojo no adiestrado pueden resultar imperceptibles y solo pueden reconocerse en un video pasado a cámara lenta. Estas microexpresiones son totalmente involuntarias, por más “cara-de-póker” que la persona quiera mantener. Advertirlas permite saber qué sienten verdaderamente algunos pacientes en terapia al abordar ciertos temas o, incluso, permite detectar mentiras de acusados declarando en la corte. Creeme, Ekman no me dejaría mentirte. En nuestra vida cotidiana, ser testigos —aún sin darnos cuenta— de microexpresiones en los demás podría causarnos sensaciones intuitivas, como “no-me-inspira-confianza” o “me-genera-una-especie-de-ternura… no-sé-por-qué”.

Por si todo esto fuera poco, al ensayar las expresiones emocionales, Ekman y Friesen se dieron cuenta de otro asunto revelador. Mientras practicaban muecas de ira y de aflicción a lo largo de los días reiteradamente, comenzaron a sentirse mal en serio. ¿Era posible que los rictus en el rostro no solo fueran señal de emociones, sino que por sí mismos consiguieran generar emociones? Además de probarlo en carne propia, convocaron a varios voluntarios. Los dividieron en dos grupos: al primer grupo le pidieron que recordaran y revivieran mentalmente una situación muy conflictiva, mientras que al segundo grupo le solicitaron que solo hicieran porque sí las expresiones correspondientes a experiencias de estrés (ira, tristeza y miedo). Ekman y Friesen esperaban que a los integrantes del primer grupo, revivir una situación estresante les traería un aumento en la frecuencia cardíaca y la temperatura de las manos, aunque sea de manera sutil, no tan marcada como en el episodio real (sabemos que el SNA —sistema nervioso autónomo—comanda estos cambios). Así que midieron finamente estas variables. Pero lo hicieron en ambos grupos... ¡y comprobaron que también se incrementaron los latidos del corazón y el calor de las extremidades en los integrantes del segundo grupo, que solo hacían muecas!

¿Cómo puede ser que poner cara de alguna emoción nos lleve a cambios en el SNA o, más aún, incluso a experimentar sensiblemente dicha emoción? La respuesta la da Antonio Damasio con su hipótesis del bucle.

La emoción como bucle

Con mucha intuición, William James fue promotor de otra de esas buenas ideas que duermen aletargadas, hasta que se reflotan casi cien años después. W. James, considerado el padre de la psicología moderna norteamericana, sostenía que los cambios en el cuerpo son fundamentales para que una emoción pueda sentirse. La rabia no puede suceder si mantenemos la cara plácida, los músculos relajados y la respiración calmada. La rabia se siente a la vez que experimentamos un impulso para actuar con vigor, que el rostro se nos enrojece, apretamos los dientes y hasta se dilatan nuestros orificios nasales. Efectivamente, metemos el cuerpo en la emoción. Ya quedó claro que el SNA ordena cambios fisiológicos. La idea de W. James, sin embargo, era más completa: para que empiece la emoción tiene que haber un camino de ida al cuerpo, obvio, pero para sentir la emoción tiene que haber un camino de vuelta al cerebro que le informe qué está pasando en ese cuerpo.

Uno de los científicos contemporáneos que ha reflotado este concepto de retroalimentación (feedback, en inglés) es Antonio Damasio que nombré antes. Él está actualmente haciendo muchos esfuerzos para comprobar su hipótesis del bucle “cerebro-cuerpo-cerebro” en las emociones, y parece que efectivamente la está pegando. Su círculo cierra.

Hay zonas del cerebro que actúan como sensores del estado del cuerpo en todo momento, dándonos una percepción interna sumamente necesaria. Por ejemplo, cuando cae tu nivel de glucosa en sangre, el hipotálamo recibe esta información y hace que sientas hambre, para poder recuperar el combustible muscular faltante. Damasio está aportando pruebas de que existen otras estructuras cerebrales que registran los cambios emocionales del cuerpo, y así permiten que las emociones se sientan. Damasio, en realidad, denomina sentimientos a las emociones que conseguimos sentir. En este sentido, nunca mejor dicho, los sentimientos son percepciones internas de los cambios corporales (y de los cambios en el resto del cerebro) que suceden durante una emoción.

Parece que una de las estructuras más importantes a la hora de escuchar el feedback del cuerpo es la ínsula, que está ubicada en la corteza exterior, escondida en uno de sus pliegues. La ínsula es particularmente rica en conexiones que la vinculan con muchas otras áreas cerebrales, por eso es capaz de reconocer la configuración de los músculos de nuestro rostro e instantáneamente avisarle a las otras áreas para sincronizar la emoción correspondiente e incluso hacérnosla sentir.

El bucle consigue explicar que las emociones pueden empezar por la cara misma. Muchos autores de autoayuda recomiendan sonreír lo más frecuentemente posible para fomentar el buen humor. Ahora sabés por qué eso funciona. Y ya que hablamos tanto de emociones en los rostros, ahora sí podemos dilucidar cómo funciona la empatía gracias a aquellas neuronas espejo con las que empezamos el capítulo.

Ahora sabés…

1. Cómo empiezan las emociones (el cerebro comanda cambios en el cuerpo, a través de su sistema límbico).

2. Por qué se ‘sienten’ las emociones (hay partes del cerebro que perciben las cosas que le pasan al cuerpo).

3. Por qué poner cara de algo hace que sientas eso (hay una parte del cerebro —la ínsula— que percibe esa expresión y le avisa al sistema límbico que la ejecute moderadamente).

A continuación vas a saber…

Cómo funciona la empatía (hay una parte del cerebro —las neuronas espejo— que actúan como si fueras vos el que estuvieras haciendo las expresiones emocionales que ves, y así sucede lo que explicamos en el punto 3).

La empatía, recargada

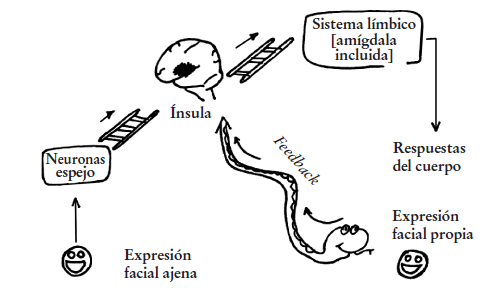

Las neuronas espejo se encienden tanto cuando hacemos una expresión facial como cuando vemos la expresión en la cara de otro. Solo queda resolver cuál es el puente que las vincula con el sistema límbico (el que desencadena la emoción). Como estás sospechando, la ínsula tendría casi todos los cartones para cantar bingo. El italiano Marco Iacoboni, colega de Rizzolatti y del equipo que descubrió las neuronas espejo, se dedica a estudiar los fundamentos de la empatía y de la imitación en humanos. Hace varios años, se mudó de Roma a California donde estudió cerebros mediante resonancia magnética.

Iacoboni verificó que tanto cuando los voluntarios ven caras emocionadas como cuando se les pide que las imiten, aumenta la actividad cerebral de tres áreas en simultáneo, que son, precisamente, la zona que contiene las neuronas espejo, la ínsula, y el sistema límbico. Iacoboni publicó sus resultados en 2003 en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, y desde entonces tuvo muy buena recepción. Él explica que los mecanismos neurales de la empatía no son voluntarios, porque no necesitamos entender conscientemente lo que vemos para que provoque emociones en sincronía. Nuevamente con ustedes, damas y caballeros, los pasos súper rápidos de nuestras secuencias emocionales.

Como si estuviera jugando a las viboritas y escaleras, cuando nuestro cerebro ve una expresión facial ajena no precisa ir casillero por casillero. Las escaleras lo hacen pasar directamente de las neuronas espejo a la ínsula y luego al sistema límbico, el cual termina ejecutando la emoción. Si nos atrevemos a meter viboritas en el juego (de las buenas y contentas, claro) podemos comprender cómo se cierra el bucle del cuerpo: otra vez a la ínsula, donde se hace la percepción interna y se completa el ‘sentir’ de la emoción.

Las neuronas espejo promueven una imitación interna espontánea. Cerrando el bucle vemos que la emoción también puede sentirse empezando por poner cara.

Existe una técnica llamada electromiografía que registra los más pequeños cambios en la actividad muscular a través de electrodos. Aplicada a la cara, y con mediciones de alta sensibilidad, se logró detectar que tan solo por presenciar una expresión ajena —sin el más mínimo intento de imitarla— nuestros músculos faciales experimentan una pequeñísima actividad eléctrica. Movimientos que no llegan a sentirse. Ni siquiera los podría detectar Paul Ekman. Y sin embargo, ahí están como evidencia de esa espontánea imitación emocional que nos conecta gracias a los recursos que llevamos dentro.

Esta respuesta automática a las emociones de los demás es otra cortesía de nuestro bagaje evolutivo. La evolución favoreció aquellos mecanismos que puedan evaluar los estados emocionales de otras personas y responder rápidamente a ellos. La empatía, justamente, es uno de estos mecanismos. Es verdad que podés detenerte intencionalmente a reflexionar sobre las emociones de los otros, utilizando así recursos cognitivos superiores. Pero la empatía tiene como fundamento el mecanismo instintivo e involuntario.

Imaginate la típica bandada de pájaros que sale volando de repente solo porque uno de ellos lo hizo primero. De hecho, podés hacer el experimento de ir a Plaza de Mayo y asustar a una paloma (a aguantarse las potenciales consecuencias en la ropa… yo no me hago cargo del quitamanchas). Contrario al dicho popular, las palomas no son para nada tontas: si un ave detectó un predador y emprendió vuelo de estampida, es beneficioso para las demás seguirla inmediatamente. Esto es lo que el holandés Frans de Waal denomina un MPA (mecanismo percepción-acción).

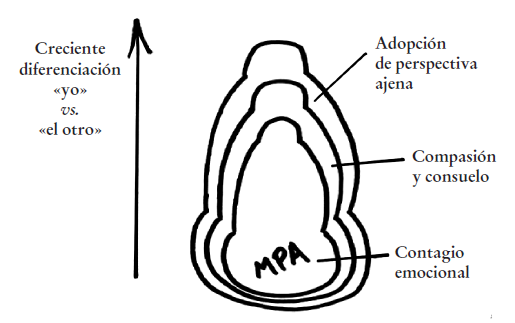

Frans de Waal es un primatólogo muy reconocido que supo prestar especial atención a la empatía en los animales (se llama primatólogo a quien estudia el comportamiento de los primates). De Waal es autor de un sencillo modelo sobre cómo la empatía se fue haciendo más compleja con la evolución, al que llama Modelo de la muñeca rusa. ¡Qué graciosas las Matrioskas! Un souvenir muy llevado por los turistas cuando visitan Rusia, consiste en una muñequita pintada que se abre y adentro contiene otra muñequita, que a su vez alberga otra, y ésta otra, y así sucesivamente. El MPA vendría a estar en el núcleo del modelo, vendría a ser la muñequita más chiquita, permitiendo que las emociones de todos los congéneres de un grupo se nivelen automáticamente. Resguarda a la bandada o a la manada, y está sustentada en la programación genética de la especie.

En sus largas horas de observación de primates en estado salvaje, de Waal fue testigo de cómo sucede el contagio emocional. En grupos de monos que se llaman Rhesus, por ejemplo, es habitual que los adultos castiguen a sus crías por portarse mal. Si las crías castigadas se ponen a gritar, su dolor parece extenderse a otras crías, porque estas otras se aproximan, se abrazan y se amontonan. Todas buscan el contacto para calmar su propia excitación. Semejante experiencia va cambiando a medida que los monos crecen y su cerebro madura. Se construye dentro de ellos una segunda instancia de muñeca rusa: una empatía que ahora también dispone de recursos cognitivos. Le permite a cada animal apreciar las emociones del otro, pero con una serie de filtros entre el estado propio y el ajeno.

En nosotros los humanos, dichos recursos cognitivos se añaden hacia los dos años de edad aproximadamente. Hay una creciente diferenciación entre “lo-que-siento-yo” frente a ”lo-que-le-sucede-al-otro”. Logramos evaluar las razones de las emociones ajenas sin hundirnos descontroladamente en su misma experiencia. Esto da lugar a emociones sociales más complejas, como sentir compasión y consolar al otro.

De adultos, alcanzamos la cáscara más exterior de la muñeca, propia de nuestra especie: somos capaces de adoptar la perspectiva de los demás, hacemos atribuciones sobre el estado mental de los otros, sobre sus motivaciones, experiencias internas y hasta intenciones.

Modelo de la muñeca rusa para la empatía según Frans de Waal.

La empatía es evidencia irrefutable de que somos seres sociales. ¡Ojo! No debemos confundir sociales (nuestra conducta típica de especie gracias a la evolución) con sociables (un término cotidiano para referirnos al carácter de alguien en particular). Ser sociales implica haber adquirido recursos, como especie humana, que promueven las interacciones entre nosotros. Es decir, estamos orientados “de fábrica” hacia una vida en permanente interdependencia (tema del próximo capítulo).

Anexo: match de las emociones

Ahora que conocés ciertos fundamentos de la empatía, conectá cada situación de la izquierda con una explicación de la derecha.

| a) Esperando en un cruce, cuando algunos peatones ponen un el pie en la calle, varios otros se mandan igual sin mirar si está en rojo. |

1) Instinto de compasión, como diría Dacher Keltner, director en el Centro de Ciencia para el Bien Mayor (Universidad de California, Berkeley). |

|

| b) Al ver a alguien durmiendo en la calle con frío, se te encoje el corazón. | 2) Ponemos en acción la capa más exterior de la empatía: la que permite el análisis intencional más elaborado. | |

| c) El “baile-del-caballo” se esparció vertiginosamente por todo el mundo. | 3) MPA instintivo sin reflexión. | |

|

d) Conciencia ecológica: se comprenden los derechos de los animales y se advierten los efectos de nuestras acciones en el ecosistema. |

4) Se desconecta la empatía de compasión, aunque las capas exteriores sigan procesando. Que no le importe el daño que hace no significa que no lo comprenda. | |

| e) Un ejecutivo codicioso es capaz de hacer cualquier cosa para ascender y ganar poder. | 5) Las neuronas espejo estimulan que repliquemos lo que los demás consumen y fundamentan las modas. Mono veo, mono quiero. | |

|

Respuestas: a-3 / b-1 / c-5 / d-2 / e-4 |

||