Ocho

Ocho

—Vaya, vaya —dijo el inspector de primera clase Oliver Weeks.

No era nada frecuente ver blancos en aquel barrio. En Diamondback, los blancos que se veían, o eran policías o carteros o basureros o se habían arrastrado hasta allí para dejarse consolar por alguna furcia. Y en las contadas ocasiones en las que se veía un blanco, difícilmente se trataba de una mujer. En el vecindario abundaban las «gritonas», como Ollie las llamaba, pero naturalmente no eran blancas. A la que alguien tenía la menor gota de sangre negra en las venas, ya no era blanco, al menos desde el punto de vista de Ollie. De manera que no era frecuente ver por allí a una joven blanca un jueves a las ocho de la mañana, y menos frecuente, si cabe, verla colgada de una farola. La gente de Homicidios también lo encontraba extraño. Precisamente estaban comentando lo extraño que resultaba cuando llegó el forense.

Y el forense les dijo que no tenía nada de extraño que una muchacha apareciera colgada de una farola. Les preguntó si no leían los diarios ni veían la televisión. ¿Acaso no se habían enterado de que en las últimas dos semanas habían sido halladas otras dos chicas en situaciones igualmente comprometedoras, colgadas en farolas de tal modo que cualquiera podía mirarles por debajo de la falda? Todos los policías allí reunidos levantaron la vista para mirar debajo del vestido de la muchacha. Llevaba una braga roja bajo el vestido rojo.

—Así y todo —dijo Ollie—, aquí en el ochenta y tres no es frecuente encontrarse un cadáver si no es de un sucio negro.

Uno de los agentes que en aquel momento se ocupaba de la colocación de las vallas y los carteles delimitando el lugar del crimen era negro. No obstante, se abstuvo de censurar el comentario despectivo de Ollie, primero porque Ollie era de rango muy superior al suyo, y segundo porque el gordo de Ollie Weeks ni siquiera lo había dicho con mala intención. Simplemente era su forma de hablar. Él mismo repetía constantemente que aquella era su forma de hablar, pero que no decía esas cosas con mala intención; y siempre andaba proclamando que «muchos de sus mejores amigos eran sucios negros». De hecho, Ollie opinaba que el mejor inspector del distrito ochenta y tres —aparte de él— era un negro. No perdía ocasión de contarle a quien estuviera dispuesto a escuchar que, de todos los polis negros de aquella jodida ciudad, Parsons era el mejor.

Cuando al cabo de unos diez minutos cortaron la cuerda y descolgaron a la muchacha, los inspectores y el forense se reunieron en torno del cadáver como si estuvieran jugando una partida de dados sobre una mesa flotante.

—La han sacudido de lo lindo antes de cargársela, eh —comentó uno de los polis de homicidios. Matson se llamaba.

—Le han saltado la mitad de los dientes —dijo su compañero. Éste se llamaba Manson. Mal nombre para un poli, era el centro de todas las burlas.

—Tiene la nariz rota, parece.

—Y, por descontado, el cuello —observó el forense—. ¿A quién le corresponde este caso?

—A mí —dijo Ollie—. Yo he sido el afortunado.

—La causa de la muerte es la fractura de las vértebras cervicales.

—¿Son de sangre esas manchas del vestido? —preguntó Matson.

—No, es zumo de tomate —dijo Ollie—. ¿Qué carajo va a ser, si no?

—¿Dónde? —preguntó Manson.

—Encima de las tetas —dijo Matson.

—Unas domingas pequeñas pero bien puestas —dijo Manson.

—En la vida había oído esa expresión —dijo Matson.

—¿Domingas? Pues es una expresión corriente.

—No la había oído jamás. ¿Domingas? ¿Qué se supone que son las domingas? ¿Las tetas?

—Donde yo me crié, todo el mundo las llamaba domingas —dijo Manson, ofendido.

—¿Y dónde carajo te criaste tú? —dijo Ollie.

—En Calm’s Point —dijo Manson.

—Dónde iba a ser, si no —dijo Matson, meneando la cabeza.

—Quizá convenga comparar con las otras dos —sugirió el forense.

—¿Cómo? ¿Tiene dos más? —dijo Manson, introduciendo una nota de humor después de las duras críticas provocadas por la utilización de la palabra «domingas» que era de uso corriente en su infancia.

—Con las otras dos víctimas —aclaró el forense.

—¿Les interesa esto? —dijo el agente negro, acercándose a ellos.

Meyer estaba sentado tras su mesa, con la peluca puesta y escribiendo a máquina. La peluca seguía resbalándosele un poco, lo cual le daba un cierto aire de descuido. De pronto vio un bulto enorme al otro lado de la barandilla de madera que separaba la sala del pasillo. Por un instante creyó que era el gordo de Ollie Weeks. Pestañeó. Era el gordo de Ollie Weeks. A Meyer le sobrevino de inmediato el acuciante deseo de tomar una ducha. Por lo común, Weeks olía igual que una letrina, y quienes se le acercaban no entendían cómo era posible que no atrajera a las moscas. Weeks, aparte, era un fanático. A Meyer, aquel día en particular, su presencia en la comisaría no le hacía ninguna falta. Ni aquel día, ni nunca. Pero allí estaba, grande como un Buda, a las diez de la mañana.

—¿Hay alguien en casa? —dijo desde la barandilla, y al instante abrió la cancela y entró. Meyer estaba solo en la sala de inspectores. Permaneció callado. Observó a Ollie mientras se acercaba al escritorio. Ojillos de cerdo en una oronda cara porcina. Una barriga descomunal colgando por encima de la correa del pantalón. Una chaqueta de sport tan arrugada como si hubiese dormido una semana entera con ella puesta. El gordo de Ollie Weeks flotando en dirección a su mesa igual que un globo.

—Inspector Weeks —dijo, mostrando fugazmente su placa—. Distrito ochenta y tres.

—¿Qué broma es ésta? —dijo Meyer. ¿A qué venía aquello? Ollie le conocía; habían colaborado varias veces.

—Yo ya había estado antes aquí —dijo Ollie.

—¿De verdad? —dijo Meyer.

—Sí. Conozco a todo el mundo en esta comisaría —dijo Ollie—. Antes en esta mesa trabajaba un judío calvo y pequeño.

A Meyer no le importaba que le llamasen «calvo» (no mucho, al menos), porque calvo era cuando aún no llevaba la peluca; ni le importaba que le llamasen «judío», pues también lo era; pero con su metro ochenta y pico de estatura no creía merecer el calificativo de «pequeño». Y, en cualquier caso, cuando Ollie juntaba todas esas palabras en la expresión «un judío calvo y pequeño», sonaba insultante.

—Ese judío calvo y pequeño soy yo —dijo—, y ya está bien de bromas, Ollie.

Ollie abrió exageradamente sus ojos de cerdo y dijo:

—¿Meyer? ¿Eres tú? ¡Será posible! —Rodeó el escritorio, examinando detenidamente la peluca de Meyer—. Te favorece muchísimo —dijo—. Ya no pareces judío.

Meyer permaneció en silencio. Sí que me hace falta su presencia, pensó, pero que mucha falta.

—Había estado pensando en llamarte —dijo Ollie.

Me alegro de que no lo hayas hecho, pensó Meyer.

—¿Verdad que una vez un fulano escribió un libro utilizando tu nombre?

—Una mujer —dijo Meyer.

—Y utilizó el nombre Meyer Meyer para una persona de su libro, ¿verdad? —dijo Ollie.

—Para un personaje del libro —dijo Meyer.

—Peor todavía —dijo Ollie—. Te lo decía porque… ¿Te suena Canción triste de Hill Street? Es una serie de televisión.

—Me suena —dijo Meyer.

—Yo vi la reposición de un capítulo, creo que la semana pasada. Salía un individuo que o mucho me equivoco, o me lo han robado a mí.

—¿Cómo que te lo han robado a ti?

—Ese poli. Un poli de Narcóticos…

—Tú no estás en Narcóticos, Ollie.

—¿Es que no voy a saber yo dónde estoy? No estoy en Narcóticos, pero bien he trabajado en casos de narcóticos, igual que tú. De hecho, a vosotros os conocí en un caso de narcóticos. Una gente que metía mierda de contrabando dentro de unos animales de madera, ¿te acuerdas? Ésa fue la primera vez que trabajé con vosotros.

—Sí, me acuerdo —dijo Meyer.

—Y por esas fechas, Canción triste de Hill Street no existía ni en proyecto.

—¿Y cuál es el problema, Ollie?

—El problema es que el individuo ese se llama Charlie Weeks. En la serie. Charlie, no Ollie. ¿Pero no me digas que los nombres no se parecen? Charlie y Ollie. Y con el mismo apellido. Weeks. Yo creo, Meyer, que el parecido es grande.

—Sigo sin entender…

—Y ese otro… también sale un judío, se llama Goldblume; un paisano tuyo, ¿no? Y el tal Goldblume le cuenta al jefe, a ese Furillo, que Weeks es un peligro público con una pistola en las manos… sobre todo si tiene delante a un negro. Lo que dice Weeks en una escena es: «No os mováis, negros de mierda, si no queréis que os vuele la cabeza». Además maltrata a los sospechosos. Es un cabrón de cuidado, ese Charlie Weeks, créeme.

—¿Y?

—¿Acaso es que soy yo un cabrón? —preguntó Ollie—. ¿Es Ollie Weeks un cabrón? ¿Es Ollie Weeks de esos polis que andan maltratando a los sospechosos?

Meyer no hizo ningún comentario.

—¿Es Ollie Weeks de esos polis que no respetan a los negros?

Meyer siguió callado.

—Estoy pensando —dijo Ollie— en demandar a la compañía que produce Canción triste de Hill Street. Por meter en una serie de televisión a un poli con un nombre tan parecido al mío, cargado de prejuicios, que va por el mundo matando negros e intimidando a los detenidos. De esa manera se puede echar por tierra el buen nombre de un policía auténtico, aunque en la jodida serie de la tele lo llamen Charlie Weeks.

—Creo que no te faltan razones —dijo Meyer sin la más mínima convicción.

—¿Tú demandaste a esa mujer?

—Rollie me disuadió. Rollie Chabrier. De la fiscalía.

—Sí, ya le conozco —dijo Ollie—. Te aconsejó que no lo hicieras, ¿eh?

—Me dijo que debía sentirme halagado.

—Sí, pues yo de halagado, nada —dijo Ollie—. Todo tiene un límite, digo yo. ¿Tengo razón o tengo razón? A decir verdad, quería hablar con Carella, porque me parece que él está en la misma situación.

—¿Y qué te hace pensar eso?

—Pues, ¿no me negarás que Furillo suena muy parecido a Carella? A ver, ¿cuántos apellidos italianos hay con tres vocales y cuatro consonantes? Y da la casualidad de que tres de esas consonantes son las mismas. ¡Dos eles y una erre, Meyer! Carella y Furillo, a mi, la verdad, me suenan muy parecidos esos nombres, como Charlie Weeks y Ollie Weeks. ¿Carella lleva siempre chaleco?

—Sólo cuando prevé un tiroteo —dijo Meyer.

—No, hombre, me refiero a un chaleco normal, como el de un traje, un chaleco de traje. Porque el tal Carillo… digo, Furillo… siempre lleva chaleco. Yo creo que Carella tendría que pensárselo.

—¿Lo de llevar chaleco, quieres decir?

—No, hombre, hablo del parecido entre los nombres. ¿Crees tú que esa gente habrá oído hablar de nosotros?

—¿Qué gente?

—Los de California, los que hacen la serie de televisión y se llevan todos los Emmys. ¿Crees que habrán oído hablar de Steve Carella y Ollie Weeks?

—Probablemente no —dijo Meyer.

—Lo digo porque ninguno de los dos somos famosos —dijo Ollie—, pero ya llevamos años en el oficio. Un buen montón de años. Para mí que no es una coincidencia.

—Demándales —dijo Meyer.

—El problema es que me costará una fortuna —dijo Ollie—. Además, Steve y yo aún seguiremos aquí mucho después de que a esa serie de mierda se la haya comido la polilla.

—¿La polilla?

—Sí, en la lata. La película, el celuloide. Mucho después de que se lo coma la polilla.

—¿Y esa era la razón de tu visita? —dijo Meyer—. Preguntarme…

—No, eso es un tema que me viene preocupando desde hace tiempo. Lo mucho que Canción triste de Hill Street se parece a nosotros, Meyer. Hasta su jodida ciudad imaginaria se parece a ésta, ¿no crees? En serio, Meyer, nosotros somos polis de verdad, ¿o no?

—Yo diría que sí, que somos polis de verdad, en efecto —dijo Meyer.

—Y esos fulanos son una invención, ¿tengo razón o tengo razón? Que usan nombres que se parecen a los de los polis de verdad en una ciudad de verdad. No es justo, Meyer.

—¿Dónde está escrito que tenga que ser justo? —dijo Meyer.

—A veces hablas como una rabino de mierda, ¿lo sabías? —dijo Ollie.

Meyer respiró hondo.

—¿A qué has venido? —preguntó—. Si no planeas demandarles…

—Esta mañana hemos encontrado un fiambre colgado de una farola. Esto estaba en el lugar del crimen —dijo Ollie, y tiró una cassette sobre el escritorio de Meyer.

Desde donde Annie estaba sentada, tras su escritorio, veía gran parte de la zona baja de la isla sobre la que se asentaba Isola. Afuera, el cielo azul y despejado permitía una vista panorámica de los altos edificios elevándose hacia él como afiladas hojas. Se preguntaba cuánto se prolongaría aún el buen tiempo. Ya era día veinte, y normalmente, por esas fechas, la presencia inminente de noviembre ya se dejaba notar.

Las oficinas de la Brigada de Violaciones se encontraban en la sexta planta de la nueva sede central, una estructura de acero y vidrio que se imponía sobre el paisaje, empequeñeciendo los edificios circundantes destinados a albergar las instituciones financieras, judiciales y municipales de la ciudad. Antes de construirse el nuevo edificio —ni recordaba cuántos años hacía, y no entendía por qué todo el mundo insistía en seguir calificándolo de «nuevo»—, la Brigada de Violaciones desarrollaba su labor en una de las comisarías más antiguas de la ciudad, un ruinoso edificio del centro, próximo al tramo aéreo de la River Highway. De todos modos, por aquel entonces, las víctimas de violación eran reacias a denunciar tales agresiones a la policía; temían, en muchos casos no sin razón, que la policía iba a atormentarlas por lo menos tanto como el violador. Un vistazo al decrépito edificio de Decatur Street había disuadido a muchas de las víctimas de entrar a exponer el delito a especialistas preparados para hacerle frente a ese tipo de hechos. La nueva sede contribuía considerablemente a aplacar tales miedos. Revestía el aspecto ordenado y estéril de un hospital, y gracias a ello las víctimas tenían la sensación de estar hablando más con personal sanitario que con policías, a quienes consideraban —también con razón— parte de una organización paramilitar. Annie se sentía satisfecha de las nuevas oficinas; le facilitaban el trabajo.

Igual que el ordenador.

Le había dicho a Eileen Burke que se estaba llevando a cabo mediante el ordenador un análisis comparativo a fin de descubrir si el mismo hombre había violado consecutivamente a otras mujeres aparte de las tres sobre las que ya tenían plena certeza. Le había dicho también que estaban realizando un análisis comparativo de esos tres casos en particular, buscando las posibles similitudes que pudieran haber atraído al violador.

En la primera comprobación le había pedido al operador del aparato —un hombre llamado Binky Bowles— que retrocediera hasta principios de año, pese a que la primera de las víctimas seguras había denunciado el hecho en abril, hacía sólo seis meses. Las fichas de todas las violaciones registradas, en toda la ciudad, se hallaban ya en el ordenador. Binky no tenía más que pulsar las teclas adecuadas para obtener el nombre de cualquier mujer violada dos, tres, cuatro y hasta cinco veces después de la primera. Para sorpresa de Annie, en lo que iba de año habían sido violadas consecutivamente trece mujeres.

La primera de ellas se llamaba Lois Carmody, que había denunciado la agresión inicial en la comisaría del distrito ciento doce, en Majesta, el siete de marzo. Su nombre volvía a aparecer otras tres veces, el distrito era en todos los casos el mismo. La víctima más reciente de violación consecutiva —una tal Janet Reilly— había sido violada por segunda vez hacía sólo una semana, cuatro días después de que Mary Hollings hubiera denunciado su propia violación en la comisaría del distrito ochenta y siete. Las dos violaciones de Reilly habían tenido lugar en Riverhead. El agresor —caso que realmente el mismo hombre hubiera consumado las violaciones en serie a trece mujeres— había estado muy ocupado. Por otra parte, daba la impresión de que había escogido sus víctimas al azar en cada una de las cinco secciones que constituían la ciudad; Annie descartó el lugar del hecho como factor común.

A partir de ese punto, la labor de Binky se complicó un poco.

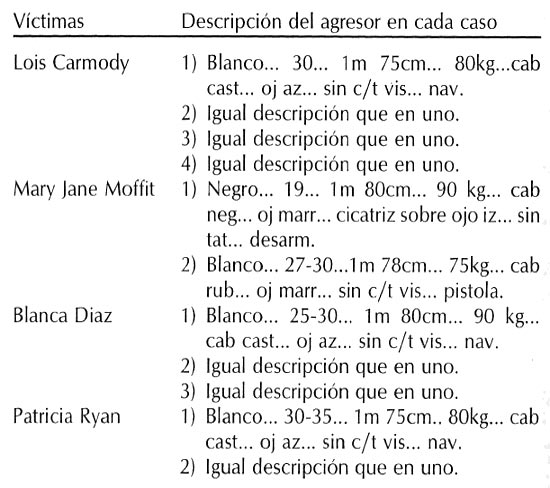

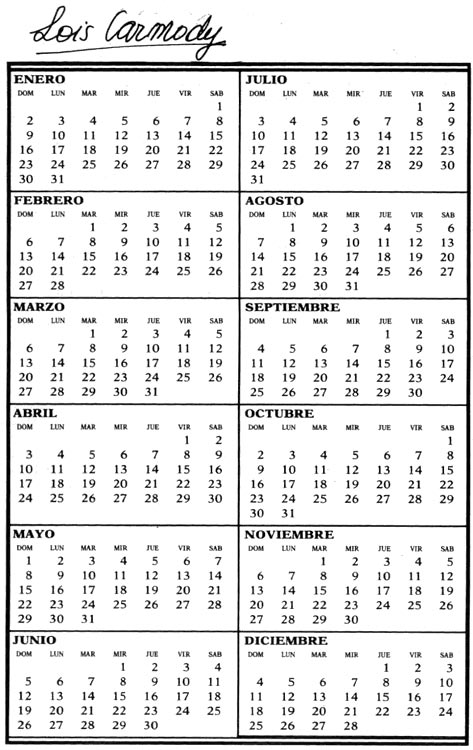

Pidiendo las fichas de cada una de las trece mujeres, aisló las descripciones que las víctimas habían dado de su agresor, y a continuación extrajo de dichas descripciones rasgos tales como raza, edad, estatura, peso, color del cabello, color de ojos, cicatrices o tatuajes visibles, y arma utilizada (caso que la hubiera) durante la consumación del delito. Annie pensó en pedirle las descripciones de la vestimenta, pero finalmente consideró superfluo el dato. La ropa podía variar fácilmente a lo largo de las estaciones del año; la primera de las violaciones consecutivas había sido denunciada en marzo. Binky le pidió al ordenador los nombres de las víctimas según el orden cronológico de la primera violación denunciada. La impresora ofreció el siguiente listado:

Annie descartó en el acto a toda víctima violada de forma consecutiva por hombres obviamente distintos —un negro y un blanco, por ejemplo, o dos hombres de rasgos muy divergentes—, considerando que se trataba de coincidencias en una ciudad con gran número de maníacos entre la población. De este modo eliminó a cuatro de las trece víctimas posibles, dejando en suspenso a Ángela Ferrari, que había sido violada cuatro veces, pero que había dado una descripción de su último agresor distinta de las descripciones ofrecidas en los otros tres casos, que eran idénticas. Con lo cual quedaban ocho firmes candidatas y una novena relativamente firme.

Las descripciones de las nueve mujeres coincidían en que el violador múltiple era blanco. Todas ellas habían declarado que tenía el cabello castaño y los ojos azules, carecía de cicatrices o tatuajes visibles y se había valido de una navaja.

Según tres de las mujeres, el violador medía un metro setenta y cinco.

Cuatro de ellas decían que su estatura era de un metro ochenta.

Conforme a las declaraciones de las otras dos, medía un metro ochenta y cinco.

De las descripciones de varias de las mujeres se desprendía que el violador pesaba entre ochenta y noventa kilos, siendo mayoría —cinco— las que afirmaban que su peso era de ochenta kilos.

En cuanto a la edad, las descripciones variaban ligeramente, atribuyéndole una veintiocho años, otra entre veinticinco y treinta, otras dos treinta, un par de ellas treinta y dos, y entre treinta y treinta y cinco las dos restantes.

Annie concluyó que era posible presuponer con relativa seguridad que se trataba de un hombre blanco, de unos treinta años, un metro ochenta de estatura, y ochenta kilos de peso. Al parecer, no cabía duda que tenía el pelo castaño, los ojos azules, y no presentaba cicatrices ni tatuajes visibles. Tampoco había duda de que llevaba una navaja —ni de que la había utilizado ya en una ocasión por lo menos, la tercera vez que violó a Blanca Díaz—. Annie dejó en manos de Binky la ardua tarea de revisar informáticamente los archivos de violadores conocidos, con la esperanza de dar con uno o más hombres cuyas descripciones se correspondieran con aquel retrato y con un modus operandi que incluyera la intimidación con arma blanca.

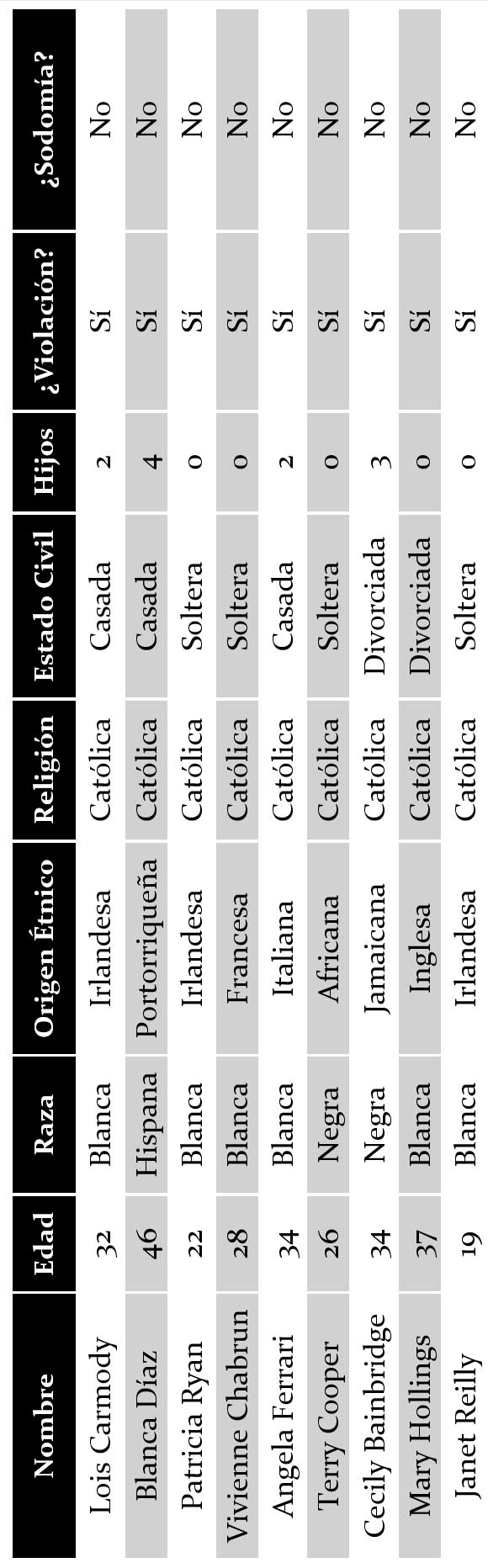

De regreso en su escritorio, examinó los informes iniciales y los subsiguientes perfiles biográficos de las víctimas, buscando alguna posible semejanza en la que basar la elección del violador. Anotó en una hoja una serie de datos y después los agrupó en forma de tabla, volviendo a ordenar los nombres de las mujeres cronológicamente con arreglo a la fecha de la primera violación denunciada.

Annie, mientras estudiaba la tabla, iba apuntando lo que después le pediría al ordenador con la ayuda de Binky. Según sus observaciones, la mayoría de las víctimas eran blancas: seis contra dos negras y una hispana. Todas eran católicas. Tres estaban casadas, cuatro solteras, y dos divorciadas. Cinco de las víctimas no tenían hijos. Una tenía cuatro. Otra tenía tres. Las dos restantes tenían un par cada una. El origen étnico presentaba una gran variedad, predominando, no obstante, el irlandés con tres casos. Sus edades oscilaban entre los diecinueve de Janet Reilly y los cuarenta y seis de Blanca Díaz, la única víctima hispana. Sin contar esos dos extremos, salía una media de edad de alrededor de treinta años —edad, casualmente, del violador.

Revisó de nuevo la tabla.

Le llamó la atención que todas las víctimas fuesen católicas. También le extrañó que ninguna hubiese sido sodomizada. Simplemente no coincidía con el modus operandi de un violador habitual. ¿Sería Binky Bowles capaz de encontrar a un navajero que se correspondiese con la descripción dada por las mujeres y que se hubiera especializado posteriormente en violaciones? ¿Tendría miedo el violador de realizar ciertas prácticas no fuera a arrancársela de un bocado alguna de sus víctimas? El muy hijo de puta se quedaría fuera de servicio de por vida. Le estaría bien empleado.

No disponía de datos suficientes.

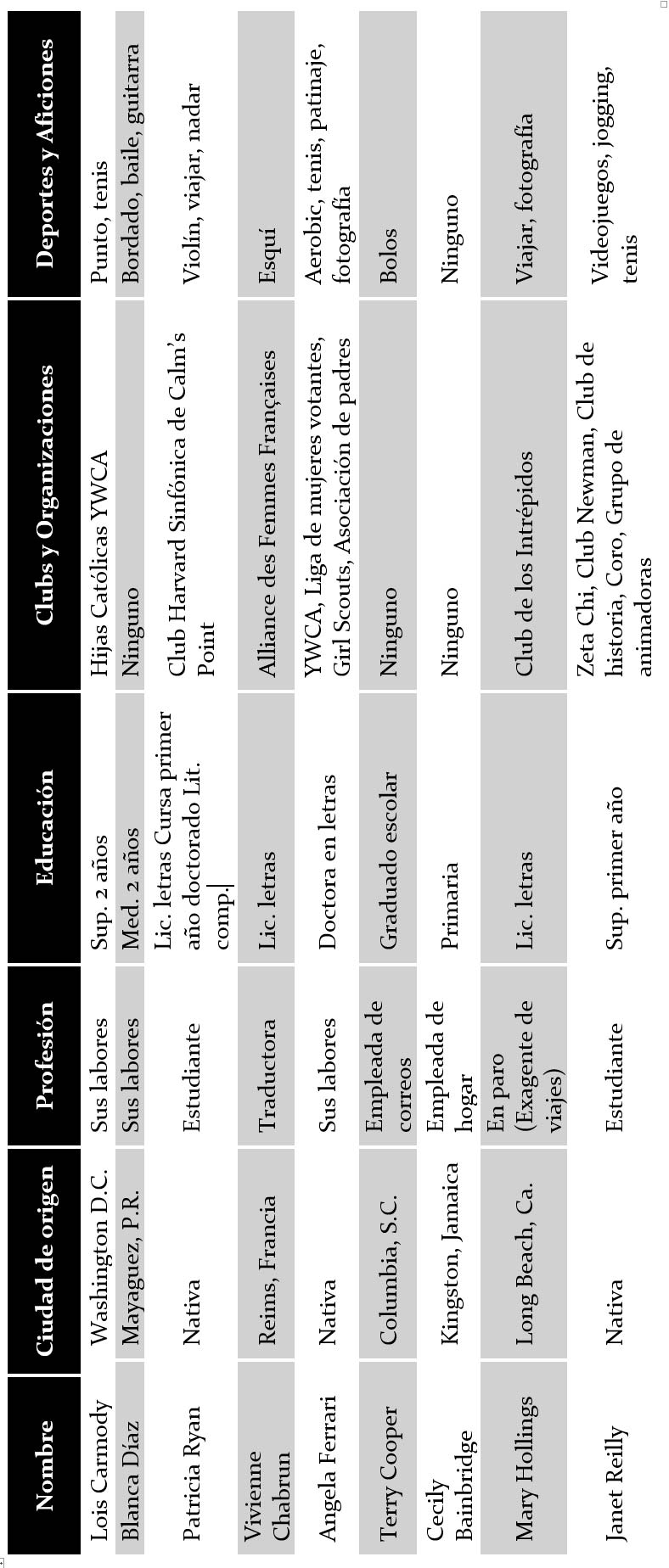

Volvió a revisar los informes iniciales y los perfiles, tomando notas, y luego elaboró otra tabla que más tarde le entregaría a Binky para que la introdujese en el ordenador y obtener así una evaluación más exacta que su superficial examen.

Un grupo heterogéneo donde los hubiere. Amas de casa, estudiantes, una empleada de correos, una empleada de hogar, una traductora y una antigua agente de viajes que en la actualidad vivía de su pensión de divorciada. Tres de ellas habían nacido en la ciudad; las otras por todo el orbe. El nivel de enseñanza oscilaba entre los estudios primarios y un doctorado en letras. Los clubs y organizaciones, los deportes y las aficiones incluían desde —¡Dios, menuda mujer debía ser aquella Angela Ferrari! Sólo treinta y cuatro años, casada y con dos hijos, y aún había encontrado tiempo para doctorarse y participar en más actividades que una colonia de hormigas. ¡Y anda que Janet Reilly! Diecinueve años, en su primer curso de universidad, y ya tenía ocupaciones paraescolares suficientes para extenuar a todos los alumnos de primero. Y entonces venía aquel hijo de puta y las violaba. A Janet dos veces y a Angela cuatro— no, un momento. Angela era la que había dado una descripción distinta del último violador: veintiún años, un metro sesenta y siete, setenta kilos, cabello rubio y ojos verdes, desarmado. ¿Lo habría confundido de puro histérica? ¿U otro hijo de puta, enterado de que ya la habían violado repetidas veces, se había aprovechado de la circunstancia? Muchos maníacos se subían al tren cuando ya estaba en marcha para acaparar la fama de sus predecesores.

Volvió a examinar el listado de ordenador.

Lois Carmody: violada cuatro veces por el mismo hombre. Blanca Díaz, un ama de casa de cuarenta y seis años con cuatro hijos: tres veces. Patricia Ryan: tres veces. Vivienne Chabrun: tres veces. Angela Ferrari: tres veces por el mismo hombre con toda seguridad, y una cuarta por otro. Cecily Bainbridge: dos veces. Mary Hollings: tres veces. Janet Reilly: dos veces.

¿Por qué las mismas mujeres una y otra vez?

¿Por qué?

Volvió a repasar los primeros informes, buscando unas pautas en la conducta del violador, tratando de hallar un vínculo. Todas habían sido violadas de noche. Incluso en la tercera violación de Mary Hollings, con entrada en el apartamento, había actuado cuando aún era de noche, pese a que en rigor la había agredido en la mañana del viernes 7 de octubre. Examinó los informes sobre Mary. La primera violación fue denunciada el 10 de junio, un viernes. La siguiente el 16 de setiembre, otro viernes.

Una coincidencia, quizá.

Revisó los informes sobre Janet Reilly.

La violaron por primera vez el 13 de setiembre, un martes por la noche. Y había vuelto a ser violada hacía poco más de una semana, el 11 de octubre, otro martes por la noche.

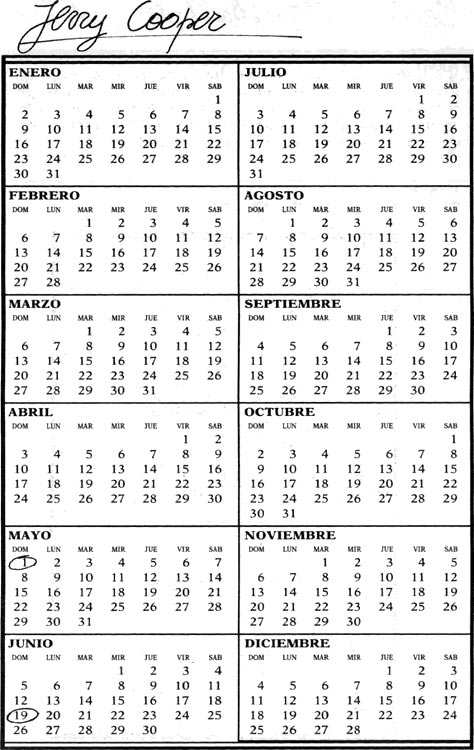

Bien. Veamos, pensó Annie. Ahora con calma. Hagámoslo en orden, comprobemos las fechas de todos los informes siguiendo el listado del ordenador. Necesito un calendario. ¿Dónde diablos hay un calendario?

Abrió el cajón superior de su escritorio, lo revolvió buscando un calendario, y encontró uno que ya estaba marcado con entrevistas, y después abrió su cuaderno de notas por las primeras páginas, donde había calendarios en blanco de aquel año y del siguiente. Llevó el cuaderno a la fotocopiadora situada en un rincón de la oficina e hizo doce copias del calendario del año en curso —uno para cada una de las víctimas, y otros tres en previsión de posibles errores—. De nuevo en el escritorio encabezó nueve de los calendarios con los distintos nombres, y luego —remitiéndose a los informes sobre las nueve mujeres— empezó a marcar las fechas:

Vaciló un instante. Las tres fechas que acababa de encerrar en un círculo se correspondían con las violaciones consumadas por el mismo hombre. El hombre del que Angela había dado una descripción distinta —el elemento discordante, por así llamarlo— la había violado el 28 de junio. Annie marcó la fecha en el calendario con una X.

En una hoja aparte volvió a escribir la lista de nombres, y a continuación —remitiéndose a las marcas en los calendarios— confeccionó una nueva relación.

Lois Carmody: 7 de marzo, 4 de abril, 25 de abril, 9 de mayo. Siempre en lunes por la noche.

Blanca Díaz: 15 de marzo, 12 de abril, 3 de mayo. Martes por la noche.

Patricia Ryan: 23 de marzo, 20 de abril, 25 de mayo. Miércoles por la noche.

Vivienne Chabrun: 31 de marzo, 19 de mayo, 2 de junio. Jueves.

Angela Ferrari: 11 de abril, 30 de mayo y 13 de junio en los casos de la misma descripción. En lunes por la noche. El 28 de junio, el elemento discordante. Un martes por la noche.

Terry Cooper: 1 de mayo, 19 de junio. En las dos ocasiones un domingo por la noche.

Cecily Bainbridge: 7 de mayo, 4 de junio. Sábado noche.

Mary Hollings: 10 de junio, 16 de setiembre, 7 de octubre. Viernes.

Janet Reilly: 13 de setiembre, 11 de octubre. Martes.

Examinó la lista.

Muy bien. Las mismas mujeres en la misma noche de la semana. Pero ¿qué se desprendía de eso? La elección de una noche para cada mujer podía basarse en un estudio de sus costumbres. Quizá Vivienne Chabrun se reunía en L’Alliance des Femmes Frangaises los jueves por la noche. Tal vez Lois Carmody practicaba el tenis los lunes por la noche. Acaso Janet Reilly cantaba con el coro los martes por la noche. A saber.

Hojeó los calendarios.

Vivienne Chabrun había sido violada por primera vez el último día de marzo, siete semanas más tarde, el 19 de mayo, por segunda vez, y de nuevo dos semanas después de esa segunda vez, el día 2 de junio. Siempre en jueves por la noche. Terry Cooper había sido violada por primera vez el día 1 de mayo, y otra vez siete semanas más tarde, el 19 de junio. En domingo por la noche. Patricia Ryan había sido violada el 23 de marzo, y de nuevo el 20 de abril, y no fue violada por tercera vez hasta el 25 de mayo, cinco semanas después de la violación de abril. En miércoles por la noche. Annie no advirtió ninguna pauta lógica hasta que repasó de nuevo todos los calendarios, y se detuvo en el de Lois Carmody, la primera de las víctimas de aquella serie de violaciones.

Primera violación: Lunes, 7 de marzo.

Segunda violación: Cuatro semanas después. Lunes, 4 de abril.

Tercera violación: Tres semanas después. Lunes, 25 de abril.

Cuarta violación: Dos semanas después. Lunes, 9 de mayo.

Annie volvió a mirar el calendario. Cuatro semanas, tres semanas, dos semanas. Si la hubiera vuelto a violar después de esa última vez, ¿habría sido con un intervalo de sólo una semana?

Consultó el calendario de Angela Ferrari.

Agredida por primera vez el 11 de abril. Cuatro semanas más tarde debería haber sido el 9 de mayo. En esa fecha, nada. Tres semanas después del 9 de mayo era el 30 del mismo mes. Y, en efecto, volvió a agredirla el treinta. Y dos semanas más tarde era —¡exacto! Volvió a violarla el 13 de junio.

Muy bien, sigamos en esa línea, pensó Annie, con calma.

Cecily Bainbridge: primera violación el sábado, 7 de mayo. Siguiente violación el sábado, 4 de junio, cuatro semanas más tarde. Blanca Díaz, sí, también se cumplía el mismo ritmo: primera violación el 15 de marzo; la siguiente, cuatro semanas después, el 12 de abril; y la siguiente a esa —cuando resultó herida—, tres semanas más tarde, el día 3 de mayo. Mary Hollings… a ver, ahí se complicaba el asunto.

Violada por primera vez el viernes, 10 de junio, y no volvió a ser agredida hasta el viernes, 16 de setiembre. Annie empezó a contar las semanas en el calendario. Cuatro semanas después del 10 de junio fue el 8 de julio. Tres semanas más tarde fue el 29 de julio. Dos semanas después fue el 12 de agosto. Una semana después fue el 19 de agosto. Y comenzando de nuevo el ciclo, cuatro semanas después del 19 de agosto fue el 16 se setiembre, la fecha exacta de la segunda violación de Mary Hollings. Y tres semanas más tarde fue el 7 de octubre, la fecha de la agresión más reciente.

Janet Reilly: violada el 13 de setiembre y exactamente cuatro semanas más tarde, es decir, el 11 de octubre.

Pero si esa era la pauta —cuatro semanas, tres semanas, dos semanas—, ¿de qué modo la cumplían las secuencias en apariencia arbitrarias de los calendarios de Vivienne Chabrun, Terry Cooper y Patricia Ryan?

Vivienne Chabrun: primera violación, 31 de marzo. Cuatro semanas más tarde fue el día 28 de abril. El calendario no aparecía marcado en esa fecha. Pero tres semanas después del veintiocho era 19 de mayo, ¡y la agredió en esa fecha, y de nuevo al cabo de dos semanas, el 2 de junio!

Bueno, bueno; aquello iba tomando forma.

Terry Cooper: agredida por primera vez el 1 de mayo, nada cuatro semanas más tarde, el 29 de mayo, pero ¡volvió a agredirla tres semanas después de esa fecha, el día 19 de junio!

Veamos que pasa con Patricia, pensó Annie, y miró el calendario.

Patricia Ryan: violada el 23 de marzo. Cuatro semanas después de eso fue el día 20 de abril, marcado con un círculo en el calendario. Tres semanas más tarde fue el 11 de mayo… nada. Pero sigamos. Había sido violada de nuevo el 25 de mayo, dos semanas después del 11 de mayo.

Tal vez no importaba que se espaciaran de un modo exacto los intervalos en tanto…

¿Era posible?

¿Pretendía asegurarse de que poseía a cada una de las mujeres en intervalos decrecientes de una en una semana, independientemente de cuando se cumplía el intervalo siempre y cuando no se duplicara ninguna semana? Y si no, ¿por qué violaba a cada una de sus víctimas en una determinada noche de la semana, asignándoles a todas noches distintas? ¿Había elaborado aquel hijo de puta un calendario para cada una de sus víctimas? ¿Las agredía con arreglo a determinados intervalos en tanto no duplicase las semanas uno, dos, tres, cuatro tal como estaba indicado para cada mujer en particular? Saltarse una semana, dos semanas, seis semanas, no tenía importancia. Lo único que debía hacer era contar las semanas para cerciorarse de que retomaba el ciclo en el punto exacto.

Pero ¿por qué?

¿A qué clase de degenerado se enfrentaban?

Annie compuso un último calendario, marcando todas las fechas de las violaciones múltiples, y denominándolo «Acumulativo».

Los ataques se habían iniciado en marzo, produciéndose cuatro a lo largo del mes, con un intervalo de ocho días en noches sucesivas de la semana. Lois Carmody, el 7 de marzo. Blanca Díaz, el 15 de marzo. Patricia Ryan, el 23 de marzo. Vivienne Chabrun, el 31 de marzo.

En abril, asaltó de nuevo a Lois Carmody el día 4; añadió a Angela Ferrari a la lista de víctimas el día 11; volvió a agredir a Blanca Díaz el 12, a Patricia Ryan el 20, y a Lois Carmody todavía una vez más el 25.

En mayo dos nuevas víctimas, Terry Cooper y Cecily Bainbridge, y un total de siete violaciones en todo el mes.

En junio, otro período de intensa actividad —cinco ataques a lo largo del mes, incluyendo a Mary Hollings en la lista y eliminando a Lois Carmody tras un total de cuatro violaciones consecutivas con intervalos de cuatro, tres y dos semanas.

En julio y agosto, nada.

O, al menos, nada denunciado.

En setiembre volvió a agredir a Mary Hollings, y añadió a Janet Reilly a la lista.

En octubre —por el momento— sólo Mary y Janet.

¿Por qué no había actuado ni en julio ni en agosto?

¿Volvería a caer pronto sobre las víctimas que sólo había violado dos o tres veces? ¿Su meta estaba en las cuatro veces? ¿Por qué cuatro? ¿O es que aún no habían tenido noticias de Lois Carmody?

Demasiados interrogantes, pensó Annie.

Además de la gran pregunta incontestada.

¿Por que aquellas mujeres en concreto?

¿Por qué?

En la quietud de la comisaría, con las ventanas abiertas al dorado sol del mediodía, más propio de agosto que de octubre, los cuatro inspectores, de pie en torno de la mesa de Meyer, escuchaban la cassette. Ollie Weeks ya la había oído antes, pero escuchaba atentamente, como si pretendiera aprenderse de memoria aquel diálogo. Meyer, Carella y Hawes la oían por primera vez, y cada uno por su cuenta intentaba recordar la voz del Sordo.

La cassette recogía una conversación entre dos personas.

Darcy Welles y el hombre que, de momento, sólo conocían bajo el nombre de Corey Mclntyre.

McIntyre: La luz roja indica que está en marcha; la verde que está grabando. Bien. ¿Decías?

Darcy: No, que es curioso cómo me han hecho pensar sus preguntas de esta tarde. Es decir, ¿quién va a acordarse de cómo le surgió a una el interés por correr? ¿Sabe lo que ha dicho mi madre?

McIntyre: ¿Tu madre?

Darcy: Sí, cuando la he llamado. Me ha dicho que…

McIntyre: ¿La has llamado a Ohio?

—Ahí parece que se pone un poco nervioso, ¿no? —dijo Ollie.

—Chist —dijo Carella.

Darcy:¿… la entrevista Sports USA?

McIntyre: ¿Y se ha alegrado?

—Si queréis saber mi opinión, ahí a ese tío no le llegaba la camisa al cuerpo —dijo Ollie—. La chica había llamado a su madre para decirle con quién iba a cenar.

—¿Escuchamos, o estamos de charla? —dijo Hawes.

—De todas formas, en este trozo no dicen más que chorradas —dijo Ollie—. La chica habla de su hermano, habla de lo estupendamente que se siente cuando corre… aquí, justo aquí.

Darcy:… lo bien que me hace sentir. ¿No sé si me entiende?

McIntyre: Sí, te entiendo.

—Y el tipo ese comprende lo bien que ella se siente —dijo Ollie—. Está muy enterado de lo que es correr.

—¿Harás el favor de callarte de una puñetera vez? —dijo Meyer.

—Ahora viene cuando el camarero trae las bebidas y les pregunta si quieren la carta… aquí es donde yo decía, escuchad. Él sigue dándole la razón sobre lo bien que uno se siente cuando corre. Sólo dice sí, sí, sí, hasta el final.

Darcy:… y la nieve tapase la basura y los desperdicios, dejándolo todo limpio y blanco y puro. Así es como me siento al correr. Como si las Navidades duraran todo el año. Y todo estuviera blanco y hermoso y blando.

McIntyre: Sí, te entiendo. ¿Quieres que miremos la carta ahora? Apagaré esto un momento.

—Aquí apaga —dijo Ollie— y no vuelve a encenderla hasta más tarde. Pero casi todo son preguntas y respuesta sobre las carreras, y una vez ella le llama «señor McIntyre», que es el hombre que, según decía, Steve, está en Los Angeles.

—Así es —dijo Carella.

—He marcado el sitio donde deberíamos seguir escuchando, a no ser que tengáis algún interés en oír toda esa sarta de tonterías sobre el entrenamiento de un corredor —dijo Ollie—. ¿La corro un poco hacia delante?

Sin esperar la respuesta, Ollie apretó el botón de avance rápido. Detuvo la cinta un poco después de la marca y luego manipuló los mandos, avanzando y rebobinando la cinta hasta encontrar lo que buscaba.

—Sí, aquí es —dijo—. Escuchad.

McIntyre: No sé cómo agradecértelo, Darcy. Me has proporcionado exactamente el tipo de material que buscaba.

Darcy: Eso espero.

McIntyre: Lo es, no te quepa la menor duda. ¿Te apetece otro café?

Darcy: No, será mejor que empecemos a movernos. Por cierto, ¿qué hora es?

McIntyre: Las diez menos cuarto.

—Nos da la hora —dijo Ollie—. Muy amable por su parte.

Darcy:… dado cuenta de que era tan tarde. Aún tengo que repasar los temas de psicología.

McIntyre: Ya te llevo yo hasta la universidad, si quieres.

—Ahora viene —dijo Ollie.

Darcy: No, no hace falta.

McIntyre: Tengo el coche a la vuelta de la esquina, cerca de Jefferson. Caminamos hasta el garaje, si quieres…

Darcy: En fin, caray, es usted tan amable.

McIntyre: Déjame que pida la cuenta.

—En este punto apaga la grabadora —dijo Ollie.

—¿Y eso es todo?

—Aún hay algo más. Pero acaba de decirnos dónde tenía aparcado el coche, así que nos sería fácil localizar el sitio, ¿no os parece? A la vuelta de la esquina, cerca de Jefferson. ¿Cuántos aparcamientos…?

—Nosotros ya hemos visitado una docena —dijo Hawes.

—Bueno, este dato simplificará la tarea. ¿Habéis consultado en la guía telefónica si hay algún Corey McIntyre?

—No hay ninguno en la ciudad —dijo Carella.

—O sea que simplemente estaba utilizando el nombre de ese otro individuo del Oeste, ¿no?

—Eso parece.

—Pues ya no lo usará más —dijo Ollie.

—¿Qué quieres decir?

—Escuchad —dijo, señalando la grabadora—. Debió ponerla otra vez en marcha poco antes de matarla. Querría dejar un testimonio para la posteridad. Debe estar chiflado.

Los inspectores escucharon.

—Ahí se oye el clic —dijo Ollie—. Ahora viene.

Darcy: ¿Seguro que podremos ver la estatua? Parece que ahí dentro está muy oscuro.

McIntyre: No, más allá hay luz.

Darcy: Habría que traer una linterna.

McIntyre: Vándalos. Pero un poco más adentro hay una farola.

—¿Dónde deben estar? —preguntó Ollie.

—Chist —dijo Meyer.

Darcy: Por cierto, ¿de quién es la estatua?

McIntyre: De Jesse Owens.

Darcy: ¿De verdad? ¿Aquí? Creía que era de Cleveland.

McIntyre: Lo conoces, ¿no?

Darcy: Claro. El que lo ganó todo en… ¿Cuándo fue?

McIntyre: En 1936. En la olimpiada de Berlín.

Darcy: Dejó en ridículo a Hitler y todas sus teorías sobre la raza aria.

McIntyre: Diez seis en los cien metros. Batió el récord del mundo de los doscientos por veinte coma siete décimas, y ganó además en los relevos cuatro por cien.

Darcy: Por no hablar del salto de longitud.

McIntyre: Ya veo que lo conoces.

Darcy: Pues claro que lo conozco; soy corredora.

—Ahora viene —dijo Ollie.

Ruido de lucha, respiración violenta, rozaduras, un golpe, un jadeo, otro golpe, y otro más, y de nuevo un jadeo, espasmódico, anhelante.

—Le está zurrando a conciencia —dijo Ollie—. Si hubierais visto cómo la encontramos…

Y entonces, de repente, un sonoro clic.

—¿Qué ha sido eso? —preguntó Meyer—. ¿Ha vuelto a apagar la grabadora?

—No —dijo Ollie.

—Me ha parecido oír…

—Y lo has oído, en efecto. El cuello de la chica al romperse.

En la grabación seguían unos instantes de silencio. Diez segundos, veinte segundos. Luego unas pisadas rápidas. Otras pisadas desvaneciéndose en la distancia. Una portezuela de coche. Otra portezuela. El motor de un automóvil. Y a continuación, sobre el susurro del motor, la voz de McIntyre:

McIntyre: Hola, muchachos, soy yo otra vez. Esta no será la última. Pero si es la última vez que tenéis noticias de Corey McIntyre. Hasta otra.

Silencio.

Los inspectores cruzaron miradas.

—¿Ya está?

—Sí, eso es todo lo que hay grabado —dijo Ollie.

—Quiere que lo atrapemos.

—Eso diría yo —respondió Ollie—. Si no, ¿por qué nos ha dejado la cinta con esa pista sobre el aparcamiento y con una muestra de su voz que compararemos con la de cualquier sospechoso? Lo primero que tenemos que hacer…

—¿Tenemos? —dijo Carella.

—Pues claro —dijo Ollie—. No me hace ni pizca de gracia que un imbécil de mierda ande por ahí rompiéndole el cuello a las muchachitas. Voy a colaborar con vosotros.

Los inspectores le miraron.

—Lo pasaremos bien —dijo Ollie, aunque al parecer los demás no encontraron nada alentador el comentario.