Descripción general de un «Archivo precolombino de

quipus»

(Colección Radicati)

Procedencia y museología

Los seis quipus que se presentan en este ensayo fueron adquiridos hace muchos años a una persona desconocida, la cual ignoraba por completo el significado histórico de este material arqueológico. Como único dato que se pudo obtener, referente a su procedencia, es que fueron encontrados en una misma tumba, en algún lugar del valle del Santa. Por consiguiente, por lo que toca al hallazgo, no estamos en condición de proporcionar informes en cuanto a la exacta ubicación de la tumba ni al ajuar funerario en ella contenido. Pero no por ignorar estos detalles, deja de tener suma importancia el hecho de que, con toda evidencia, estos quipus provienen de la misma tumba, como lo prueba no sólo la afirmación de aquel que los encontró, sino la circunstancia de tratarse de un conjunto constituido por seis ejemplares, cada uno de los cuales presenta una constante seriación de seis cuerdas. En otras palabras, esto significa que por primera vez en la historia del quipu arqueológico es posible estudiar lo que sería dable definir como «un archivo precolombino de quipus» o, por lo menos, como un conjunto de ejemplares confeccionados por una sola persona, en este caso indudablemente un quipucamayoc, como bien lo demuestra la cuidadosa manufactura de los mismos. Este hecho no sólo es importante por la primacía de posibilidad descriptiva que acabamos de señalar, sino sobre todo por las oportunidades de cotejo que resultan más significativas y de mayores alcances que si se tratara de hacer comparaciones entre quipus de diferente o de ignorada procedencia como hasta ahora ha ocurrido.

En cuanto al dato de que fueron encontrados «en un lugar del valle del Santa», si bien adolece de gran imprecisión, no carece de valor si se piensa que de todos los quipus hasta ahora descritos, la gran mayoría son de procedencia desconocida, y los restantes provenientes de Ica, Cajamarquilla, Pachacamac, Huaral, pero ninguno del valle del Santa. Podemos además agregar que, con mucha probabilidad, su lugar de origen debió estar cerca de la desembocadura del río Santa, o sea en la región costanera de este valle, pues bien sabido es que los quipus en buenas condiciones de conservación, como lo son éstos que vamos a describir, solamente se encuentran a lo largo de la costa peruana y no en la región andina, donde la humedad y las lluvias atentan contra la preservación de esta clase de material arqueológico.

Este archivo precolombino de quipus forma actualmente parte de una colección de quipus reunida por el autor de estas líneas.

Del material y de la tipología

Al igual que sucede con la mayoría de los quipus hasta ahora conocidos, también los de esta colección están fabricados en algodón y presentan a primera vista la clásica y más señalada característica del quipu, aquella ya advertida por los primeros cronistas, esto es un «ramal grande de cuerdas anudadas», como diría Cieza, o mejor una cuerda gruesa o principal de uno o más colores, de la cual cuelgan, a manera de franja, cuerdecitas más pequeñas, de diferentes colores también, en las que se distinguen varias clases de nudos.

En cuanto al tipo, determinado por la técnica empleada en la confección, nuestros quipus son claramente del así llamado «tipo Ica». Como es sabido, fue Altieri quien lanzó la idea de la necesidad de establecer una tipología de los quipus y aquel que señaló como tipos posibles los que él mismo denominó «tipo Ica» y «tipo Cajamarquilla»; al primero pertenecerían los ejemplares que tienen cuerdas flexibles, perfectamente retorcidas y con nudos bien confeccionados; al segundo, en cambio, los de tejido más suelto y de nudos más flojos.[3]

Aunque no hayamos estado de acuerdo con esta clasificación que se basa en una diferencia, diríamos regional, que no existe en absoluto —pues quipus de ambos tipos están repartidos en muchos lugares de la costa peruana y no se ha tampoco presentado ningún argumento a favor de la tesis de una región originaria o centro de difusión—, hemos aceptado, por ahora, para nuestros ejemplares, y con un fin simplemente expositivo, la denominación «tipo Ica» inventada por Altieri.

Se trata efectivamente de quipus verdaderamente hermosos, fabricados con mucho esmero. Las cuerdas son todas uniformes y si hay diferencia de grosor (mayor o menor número de elementos, o sea de hilos), especialmente en las cuerdas subsidiarias (las que cuelgan de una colgante y no de la principal) se adivina que dicha diferencia es expresa y no ocasionada por el descuido; además, el retorcido de todas las cuerdas es siempre igual, o sea de sentido derecho y la manera de amarrarlas a la principal, o a las colgantes de ser subsidiarias, es también siempre idéntica.

Al observar estos quipus del valle del Santa, se afirma una vez más nuestro convencimiento de que este tipo llamado de Ica, muy distinto del grosero y tosco de Cajamarquilla, deba sus características tan peculiares, no a un estilo regional sino simplemente a la mayor capacidad técnica de aquel que los confeccionó, es decir que es el estilo propio de los quipucamayocs que, por tener en el quipu su instrumento de trabajo, poseían mayor capacidad para fabricarlo; mientras que los denominados tipo Cajamarquilla no son sino los que elaboraban para su uso personal los individuos que no eran del oficio, como bien lo demuestra su mayor parecido con los quipus modernos empleados aún por los indígenas de la sierra peruana (véase quipus Uhle, De Guimaraes, Núñez del Prado, etc.).

Como dato curioso y al mismo tiempo importante fuente de información acerca de la técnica empleada por el quipucamayoc, indicaremos que cuando se procedió a extender los seis ejemplares adquiridos, operación previa a su estudio, se notó la existencia de muchas cuerdas, idénticas en longitud, y sin nudos, que estaban sueltas. Se creyó en un primer momento que se trataba de cordeles rotos o que se habían desprendido de su respectivo quipu; pero se tuvo que desechar esta suposición cuando se comprobó que en ninguno de los seis ejemplares faltaba ni una sola cuerda colgante, como lo demostró la secuencia exacta e inalterada de la seriación. Además, estas cuerdas que están sueltas tienen la particularidad de que el lazo que sirve para el amarre con la transversal es sumamente amplio sin que haya sido nunca corrido. Esto demuestra que se trata de cuerdas ya preparadas para confeccionar nuevos quipus o bien para continuar alguno de los ya confeccionados. La figura N.º 1 aclara esta explicación y da una idea exacta de cómo trabajaba un quipucamayoc.

En cuanto a la conservación de estos seis ejemplares, diremos que es casi perfecta pues, como ya indicamos, no falta ni una siquiera de las cuerdas colgantes y solamente pocas de las subsidiarias están rotas o quemadas. Es bien conocida la insistencia de Nordenskiöld sobre la necesidad de estudiar ejemplares intactos de quipus, pues de faltar aunque fuera una sola cuerda resultaría imposible obtener las cifras numéricas de valor mágico-astronómico que, según él, están consignadas en todos los quipus que se hallan en las tumbas.[4] Sin embargo, bien sabemos igualmente cuán escaso es este material arqueológico y no podemos, por consiguiente, permitirnos el lujo de despreciar, o sea dejar de estudiar, ningún quipu que logremos poseer, ni siquiera aquellos muy deteriorados, pues si no fuera cierta la tesis de Nordenskiöld, la falta de unas cuantas cuerdas, o sea de algunos elementos expresivos, puede muy bien no ser obstáculo insuperable para llegar a conclusiones satisfactorias. Por consiguiente, las escasas carencias o imperfecciones de las cuerdas subsidiarias de nuestros seis quipus, no les resta en absoluto valor para un estudio provechoso de ellos.

Debemos por último señalar que nos hemos visto obligados a designar con una numeración correlativa cada uno de los seis ejemplares de la colección y que esta designación la hemos hecho, grosso modo, desde el principio mismo de nuestro análisis de los especímenes, o sea antes todavía de estudiar en detalle cada quipu. Una razón práctica, basada en la necesidad de evitar confusiones durante el proceso crítico, nos ha obligado a mantener luego, aún después de haber extendido los quipus y comprobado el número exacto de cuerdas de cada uno de ellos, la misma forma de identificación establecida en un principio.

De la cuerda transversal

La cuerda gruesa de la que cuelgan los cordeles menores se denomina cuerda madre, principal o transversal. En nuestros quipus, la más corta es la del ejemplar N.º 4, que mide 0,40 m, y la más larga la del quipu N.º 1 cuya extensión es de 1,65 m. Para confeccionarlas se tomó una cuerda de unos diez a quince hilos de mecha simple, la cual doblada y torcida en sentido derecho, dio lugar a una cuerda que, retorcida a veces con una o dos otras, ha formado la cuerda madre, cuyo grosor varía de cuatro a cinco milímetros.

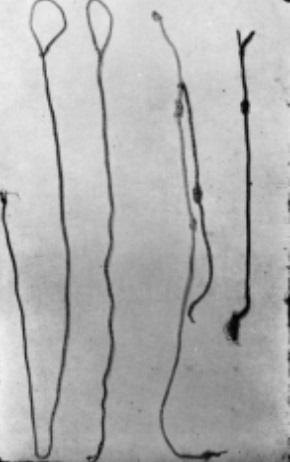

Fig. 1: A) Cuerda colgante preparada para su colocación en la cuerda transversal; B) Cuerdas transversal, colgante y subsidiarias: los lazos indican la manera de unirlas; C, H) Nudo simple; D, I) Nudo flamenco; E, F, G, J) Nudos compuestos.

A lo largo de todas las cuerdas transversales no aparece ningún nudo. Los nudos se encuentran solamente en el extremo y tienen por único objeto retener el retorcido de la cuerda para que no se deshaga con demasiada facilidad. Sin embargo, en el quipu N.º 4 no aparece el nudo final sino que la cuerda está cortada, tan netamente que se advierte haber sido hecho el corte con un instrumento de mucho filo.

En cuanto a los colores que se dan en la transversal, aparecen principalmente las tres tonalidades del marrón: claro, oscuro y más oscuro. Con excepción del quipu N.º 5 en que hay un solo color, las combinaciones de colores se hacen mediante el sistema de «torzal más torzal» en las cuerdas de dos colores o bien mediante el retorcido de una cuerda de «torzal más torzal» con una o dos de otros colores o, igualmente, retorciendo dos cuerdas del mismo color con otra de color distinto.

De izquierda a derecha. Las dos primeras cuerdas son colgantes preparadas para su colocación en la transversal. La tercera es una colgante con tres nudos simples y uno flamenco. Repárese en el ojalillo de la parte superior resultante del lazo corredizo que, ya ajustado, sujetaba la cuerda transversal. De esta colgante pende una subsidiaria. La última cuerda es la parte inferior de una colgante

Interesantísimo es también mencionar que en dos quipus (N.º 2 y N.º 6) está un mechón de lana inserto en el doblez u ojal que se formó al doblarse la cuerda sobre sí misma para el retorcido. En el quipu N.º 2 este mechón es amarillo, mientras que en el N.º 6 es una mitad amarillo y la otra rojo.

De las cuerdas colgantes

Colgando de la cuerda transversal se hallan otras más delgadas cuyo número varía en cada uno de los quipus. El primero tiene 53, el segundo 90, el tercero 108, el cuarto 60, el quinto 204 y el sexto 288. Este último es uno de los más abundantes en cuerdas colgantes que hasta ahora se haya descrito.

Estas cuerdas, gruesas dos o tres milímetros, tienen, al final, uno o dos nudos simples que impiden se deshaga el retorcido, salvo el caso de unas cuantas del quipu N.º 5 que están cortadas a diferentes alturas (a 3, 9, 28, 38, 42 cm). La longitud varía entre los 24 y los 56 cm, aunque a veces se presentan algunas que alcanzan los 67 cm.

La manera como se ha procedido para sujetar estas colgantes a su transversal ha sido la que podríamos llamar forma clásica, o sea, describiéndola con detalle, la siguiente: por el ojal que está en uno de los extremos de la cuerda y que se formó cuando ella fue doblada sobre sí misma para ser retorcida y convertida definitivamente en colgante, se hizo pasar el extremo opuesto originándose así un lazo corredizo en el cual se ensartó la cuerda madre; después se hizo correr el lazo y de esta manera la transversal quedó firmemente cogida por la colgante. Al lado de ésta se fueron colocando sucesivamente las otras, dando al quipu el aspecto de una verdadera franja.

El total de las cuerdas colgantes de cada quipu ocupa solamente una parte de la extensión de la transversal. Las cuerdas principian siempre a unos pocos centímetros del inicio de la transversal, considerándose como tal el lugar en que ésta ha sido doblada para su retorcido; en otras palabras, donde se halla el respectivo ojal. Desde allí se extienden las cuerdas colgantes ocupando, repito, solamente una parte de la transversal, que para el quipu N.º 1 es de 12 cm, para el N.º 2 de 30 cm, para el N.º 3 de 34 cm, para el N.º 4 de 13 cm, para el N.º 5 de 50 cm y para el N.º 6 de 93 cm. Luego, la transversal continúa libre de colgantes, como si aquel que confeccionó el quipu no hubiese terminado aún de agregar más cuerdas. Por lo que acabamos de decir resulta entonces que no existe, para nuestros ejemplares, el problema de saber cuál puede ser el inicio del quipu, o sea cuál de las cuerdas, dentro de cada uno de ellos, debe ser considerada como la primera. En efecto, cuando se trata de quipus que, como éstos, presentan colgantes bien seguidas, que van desde unos cuantos centímetros del doblez de la transversal hasta un sitio en que dicha cuerda madre continúa libre de colgantes por mucha extensión todavía, no hay casi duda de que el quipu principia cerca del doblez.

Indicaremos también que, en nuestros quipus, todas las colgantes aparecen muy juntas una de otra, salvo cuando la separación por distancia de un grupo a otro o de una sección a otra del quipu es usada para acentuar la seriación. Esta colocación de las cuerdas, muy juntas dentro de cada grupo, llega a veces a ser tan apretada que resulta difícil saber, a simple vista, cuál es la cuerda que está antes y cuál después.

Es también interesante anotar que en el quipu N.º 3 y un poco también en el N.º 5, aparecen, en algunas cuerdas, hebras de cabello humano, mezcladas con la fibra del algodón.

Por último diremos que, en los cinco primeros quipus, las cuerdas colgantes conservan todas la misma dirección, o sea que, con relación a la transversal, se dirigen hacia abajo, como, por otra parte, su mismo nombre lo indica. Pero en el sexto quipu sucede, en cambio, lo mismo que en dos ejemplares descritos por Leland Locke[5] y Altieri (Museo de Historia Natural de Nueva York y Museo Rivadavia de Buenos Aires), en los cuales las cuerdas se extienden en direcciones opuestas, o sea, unas hacia abajo y otras hacia arriba de la transversal. Sin embargo, en nuestro quipu se observa una variación a esta particularidad ya de por sí notable; variación que hasta ahora no ha sido señalada en ningún otro ejemplar y que consiste en que las cuerdas que van «hacia arriba» no están unidas a la cuerda madre en la misma forma de las colgantes, sino que, en vez de coger en su lazo la cuerda transversal, cogen un grupo de seis cuerdas colgantes. Esta curiosa forma de unión se consiguió mediante el siguiente procedimiento: una vez colocado en la transversal el grupo de cuerdas que van hacia abajo, se hizo pasar por el ojal de cada una de ellas, mantenido al efecto algo suelto, la cuerda que va hacia arriba, la cual a su vez forma lazo; se sujetaron luego, contemporáneamente, tanto los lazos de las colgantes como el de la respectiva cuerda de arriba, apareciendo así, en el punto de unión de las cuerdas, como dibujado, una especie de corchete.

Pero además de estas cuerdas que van «hacia arriba», cuya característica unión a la transversal hemos descrito y que son en todo iguales a cualquier colgante, hay también cuerdas hacia arriba muy cortas (cuerdecitas de dos o tres centímetros) que se encuentran en los espacios que separan secciones o grupos de cuerdas: ellas carecen por completo de nudos, salvo el del final que retiene el retorcido. Estas cuerdecitas se hallan en los quipus N.º 5 (dos de ellas) y N.º 6 (cinco de ellas), y tienen también modalidades que las diferencian entre sí, además de la diversidad de color. Las dos del quipu N.º 5 tienen la particularidad de estar unidas a la transversal mediante el pase a través del retorcido de la misma; mientras que las cinco del quipo N.º 6 están amarradas a la transversal mediante el sistema de lazo como cualquier colgante, con una pequeña variación de técnica en dos de ellas, cuya anudación en el extremo sirve de lazo para el amarre a la transversal, por lo cual presentan, en la parte superior, en vez del nudo, el doblez.

De las cuerdas subsidiarias

De las colgantes arrancan a veces otras cuerdas que han sido llamadas auxiliares o subsidiarias. En ellas repararon ya los cronistas que, con Garcilaso las llamaron «hijuelas» de las otras. Al lado de estas subsidiarias de primer orden, pueden existir otras de iguales características pero de segundo orden, porque no cuelgan de una colgante sino de una subsidiaria.

Los seis quipus que estudiamos tienen abundantes subsidiarias, con excepción del N.º 4 (49 tiene el N.º 1; 36 el N.º 2; 24 el N.º 3; 2 el N.º 4; 84 el N.º 5 y 65 el N.º 6). Dichas subsidiarias son de primer orden, no habiendo ninguna de segundo orden. Su número en cada colgante es variable (de una a tres) y difieren también en longitud y grosor. Es curioso notar, por ejemplo, cómo en muchas colgantes con dos o tres subsidiarias hay una cortísima (de unos cuantos centímetros), mientras que otra es larguísima, más aún que la misma colgante. Cosa idéntica ocurre con el grosor que mientras para unas es de dos o tres hilos (delgadísimas), para otras supera los ocho o diez elementos que, normalmente, integran las cuerdas colgantes. Al final presentan, también las subsidiarias, el nudo simple que retiene el retorcido, menos algunas cortadas del quipu N.º 5.

Notable es también la colocación de las subsidiarias, pues están situadas a muy diferentes distancias de la transversal; algunas arrancan desde muy arriba, tan pegadas a la cuerda madre que fácilmente pueden ser confundidas, en especial las más gruesas, con una cuerda colgante; otras, en cambio, parten distantes de la transversal y, a menudo, inmediatamente encima o debajo de los nudos altos y medios.

La manera de unión de las subsidiarias es de procedimiento idéntico al que ya describimos como empleado para unir las colgantes a la transversal.

Las cuerdas «hacia arriba» no tienen subsidiarias.

De los nudos

Una de las principales características del quipu está constituida por los nudos, que son precisamente los que han dado el nombre al instrumento. En la mayoría de los quipus conocidos, ellos aparecen de preferencia en las cuerdas colgantes y subsidiarias; así sucede también en nuestros seis ejemplares donde, como dijimos, ningún nudo, salvo el del final que retiene el retorcido, se manifiesta en la cuerda transversal, mientras que abundan en las colgantes, en las subsidiarias y en las «hacia arriba» que de ésta dependen. Pero si bien es cierto que tal cosa ocurre, la distribución de los nudos en estas cuerdas presenta modalidades que pueden ser resumidas de la siguiente manera: 1.º los nudos no se dan en todas las cuerdas colgantes, con la particularidad de que esta carencia ocurre a veces en series o grupos completos; 2.º igual falta de nudos se advierte en algunas de las cuerdas «hacia arriba»; 3.º no hay, en cambio, ni una siquiera de las cuerdas subsidiarias que no tenga nudos; y 4.º muchas de estas últimas son subsidiarias de cuerdas colgantes sin nudos.

Dentro de la modalidad de cuerdas colgantes sin nudos, es preciso hacer resaltar también el hecho de que varias de ellas son muy ensortijadas y dejan entrever huellas de nudos que han sido desanudados. Esto ocurre en el quipu N.º 2 y especialmente en el N.º 6, donde se ha podido comprobar que se trata efectivamente de un proceso de desanudación y no de simples contracciones o pliegues de la cuerda como resultado de haber estado, por muchos siglos, el quipu doblado en una misma posición. Hacemos esta afirmación con plena seguridad de no errar, porque hemos podido, más de una vez y sin ningún esfuerzo, rehacer los nudos siguiendo simplemente los pliegues o dobleces que presenta la cuerda y de esta operación resultaron, muy a menudo, no nudos simples sino otros más complicados y ubicados justamente a la misma altura sobre la cuerda en que se encuentran esta clase de nudos en otros cordeles que los tienen.

En cuanto a la confección, se presentan tres clases de nudos; el nudo simple, el nudo en ocho (llamado flamenco por Nordenskiöld y doble por Altieri) y el nudo compuesto que es aquel que Garcilaso describe como «a la manera de los que se dan en el cordón de San Francisco». No aparece en absoluto el «nudo a ojal» en sus varias modalidades ya advertidas en algunos quipus por Cipriani[6] y Altieri, como tampoco el «nudo sobre nudo» u otros hasta ahora ignorados pero que el autor de este trabajo ha podido observar en varios quipus todavía inéditos.

Los nudos simples se presentan solos o también reunidos en grupos que nunca tienen más de nueve nudos; igual cosa sucede con el nudo compuesto cuyas vueltas van de dos a nueve.

Por lo que toca a la colocación de los nudos a lo largo de una misma cuerda, se nota cierto orden de conservación de distancia entre ellos, anudándose los simples en la parte superior o en la mediana del cordelillo, mientras que los compuestos y flamencos se ubican más bien en la parte inferior, aunque no excesivamente abajo. Sin embargo, estas distancias entre los nudos no dan como resultado la determinación de alturas constantes y exactas para la colocación de los mismos a lo largo de todas las cuerdas del quipu, como de una observación inmediata o de un análisis superficial podría creerse; sucede a veces que en la misma altura en que sobre unas cuerdas hay nudos simples, en otras del mismo quipu hay en cambio nudos compuestos o flamencos. Por último diremos que en la misma cuerda pueden aparecer hasta dos grupos de nudos simples y que, en cambio, sólo puede haber un nudo compuesto o uno flamenco, siendo, por consiguiente, únicamente dable la combinación de uno de éstos con otro u otros nudos simples colocados más arriba. Terminaremos apuntando que en todos los quipus menos en el N.º 4, aparecen, tanto en las colgantes como en las subsidiarias, las tres clases de nudos que hemos señalado; el N.º 4 es la excepción, pues tiene únicamente nudos compuestos y flamencos.

De los colores

Después de los nudos, lo más característico en los quipus es la diferencia de color, que puede notarse no sólo en la cuerda transversal como ya hemos indicado, sino también y más aún, en las demás cuerdas, colgantes, subsidiarias y «hacia arriba». Como se sabe, existen quipus de un solo color o del color natural del material con que han sido confeccionados, pero abundan mucho más los de varios colores, en forma simple o combinada. En nuestros quipus la gama de colores no es muy variada, sin llegar a ser pobre; predomina el marrón, pero con cuatro tonalidades: marrón claro, marrón oscuro, marrón muy claro (casi blanco) y marrón muy oscuro; menos abundante es el azul, escaso el verde y escasísimo el rojo. Estos colores se presentan de la siguiente manera: 1.º cuerdas de un solo color (las dos terceras partes de la totalidad de las cuerdas de los quipus); y 2.º cuerdas de dos colores únicamente, pues en los seis quipus sólo hay un caso de cuerda tricolor, una subsidiaria del quipu N.º 5.

La combinación de los colores se obtiene de tres maneras. La primera la llamaremos de «torzal más torzal» (t + t) y consiste, como su definición indica, en que uno de los torzales de la cuerda es de color distinto al del otro torzal. La segunda combinación la denominaremos de «hilos en la cuerda» (h.), pues se caracteriza por el hecho de que en ambos torzales están mezclados hilos de diferente color, dando una impresión de «jaspeado», como ha dicho Altieri. Por último, la tercera combinación consiste en que a lo largo de la cuerda los colores están distribuidos por alturas y de la siguiente manera: a) en cada una de las dos mitades de la cuerda hay un color diferente (½ + ½); b) la tercera parte superior es de color distinto al de las dos terceras partes inferiores (? + ?); y c) una cuarta parte solamente del extremo superior presenta un color que no es el mismo al de las tres cuartas partes restantes (¼ + ¾). Para la cuerda subsidiaria del quipu N.º 5 que, como acabamos de decir, es la única que incluye tres colores, la ubicación de los mismos está de acuerdo con este sistema de distribución de colores por altura, correspondiendo al primer color una mitad de la extensión de la cuerda (la inferior) y a los otros dos colores las dos cuartas partes superiores (¼ + ¼ + ½).

Las cuerdas colgantes de un solo color son todas marrón, predominando, con casi paridad de número, las marrón oscuro y marrón claro respectivamente; se manifiestan, en cambio, en menor cantidad las cuerdas marrón muy oscuro y las marrón muy claro. Por lo que toca a la combinación de los colores, se impone en las colgantes el sistema de «hilos en la cuerda» a través del cual se mezclan, entre ellas o bien con el color azul, las varias tonalidades del marrón. El rojo aparece con poca frecuencia; nunca va solo y siempre está combinado con el azul también por el método de «hilos en la cuerda».

En las cuerdas subsidiarias el color único se da casi en la misma proporción que el color doble, predominando también, al igual que en las colgantes, el marrón en sus tonalidades oscura y clara pero con la diferencia de que hay, además, cuerdas unicolores azules y verdes. Las subsidiarias bicolores son, en su mayoría, de «hilos en la cuerda» y, en menor cantidad, de «torzal más torzal»; en ellas se combinan los distintos tonos del marrón entre ellos o con el azul, pero nunca con el verde o el rojo. Este último tampoco aparece aislado, sino que está combinado únicamente con el azul en la forma de «torzal más torzal».

Las cuerdas «hacia arriba» presentan excepcionalmente el color rojo como único en dos de ellas, a saber las cuerdecitas que separan las secciones del quipu N.º 5.

Para terminar estas consideraciones sobre los colores diremos que en nuestros quipus la expresión cromática desempeña un rol de primordial importancia, pues es gracias a ella que se puede establecer una exacta seriación.

De la seriación

Uno de los aspectos más notables de muchos quipus es el de la seriación. Con este nombre se designa la agrupación que en ellos se advierte de las cuerdas colgantes, las cuales forman series de un número igual de cuerdas (dos, cuatro, diez, etc.), series que permanecen, por la general, constantes a lo largo de todo el quipu. Esta seriación o agrupación de cuerdas puede determinarse mediante el empleo de la distancia (unos cuantos centímetros sobre la cuerda transversal separan un grupo de otro) o mediante la señalación cromática (un grupo de cuerdas de un color es seguido inmediatamente por otro de diferente color).

Tupac Inca Yupanqui con un quipucamayoc.

(De Martín de Murúa. «Historia General del Perú». Lámina XXIII bis. fol. 35 v).

En los especímenes objeto de nuestro estudio, la seriación cromática se basa en el número seis que, junto con otras particularidades, confiere a estos quipus la originalidad de ser, hasta ahora, los únicos entre los que se han descrito, que presentan dicha seriación. Son seis, como dijimos, los ejemplares que conforman este antiguo archivo (recuérdese que todos fueron hallados en la misma tumba) y dentro de cada uno de ellos se impone la seriación basada en esta cantidad numérica.

Es necesario hacer resaltar la diferencia que existe entre la seriación por distancias y la seriación por colores. La primera es, en nuestros quipus, independiente de la segunda y se manifiesta mediante la separación de los grupos, que no siempre tienen igual número de cuerdas, por distancias que varían entre medio y ocho centímetros. Dichas separaciones aparecen también alternadas una con otra, o sea que después de varias separaciones pequeñas (½, 1 cm) ocurren otras más pronunciadas (5 a 8 cm), como si el quipu estuviera dividido en secciones y éstas a su vez subdivididas en grupos de cuerdas separados entre sí por distancias menores o por colores. Cuando la separación por distancias entre estos grupos coincide con la del color, la seriación se acentúa en forma notable.

En la totalidad de los seis quipus se impone la seriación cromática, mientras que la separación por distancias sólo se da en cuatro de ellos (N.º s 2, 3, 5 y 6). El cromatismo es entonces lo que más se evidencia y de una manera muy uniforme pues, repetimos, la seriación se basa en el número seis. Acerca de esta secuencia de colores, y sus excepciones, trataremos en el siguiente capítulo en el cual expondremos con detalle las reflexiones que nos ha sugerido el análisis de tan interesante conjunto de quipus precolombinos.