Carlos Radicati di Primeglio: Patrocinador de los estudios sobre los quipus

Gary URTON

Universidad de Harvard

El tema

Carlos Radicati di Primeglio ocupa un lugar trascendental en la historia de los estudios del siglo XX sobre los quipu, el antiguo sistema andino de registro basado en cuerdas anudadas. En el Perú, antes de la investigación pionera de Radicati y sus numerosas publicaciones —la primera de ellas aparecida en 1949—, eran escasos los estudios serios y científicos sobre el tema. En los siguientes cuarenta años, el campo de los estudios sobre los quipus se transformó de manera radical, y no es exagerado afirmar que este italiano de nacimiento —pero sin duda peruano por elección propia— fue la figura principal en la contribución al progreso de la investigación sobre el tema en el continente sudamericano. Radicati combinó un profundo conocimiento de las fuentes históricas y etnográficas sobre los Andes y los sistemas de registro en el mundo, con un entendimiento crítico de los emergentes estudios científicos sobre los quipus. Esto, combinado con su gran familiaridad con los ejemplares almacenados en los museos, le permitió realizar investigaciones sobre el tema sin paralelos para la época. Las publicaciones de Radicati constituyen un testimonio del valor de los enfoques interdisciplinarios para el estudio de los restos materiales y los logros intelectuales de la civilización inca, la más grande y compleja de los Andes prehispánicos.

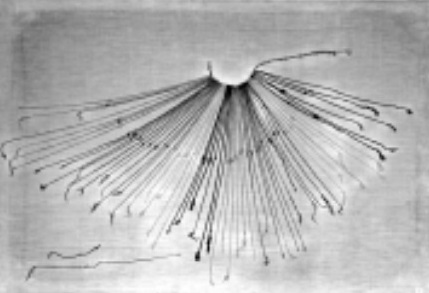

Quipu N.º 1 Colección Radicati

Estos comentarios tan elogiosos —que sin duda alguna harían enrojecer a este investigador dedicado y modesto— necesitan un recuento más detallado y matizado de los logros de Radicati durante el curso de su larga carrera estudiando los quipus. De manera más precisa, ellos plantean una interrogante sobre qué es lo que él pensaba exactamente acerca de este medio de registro tan extraordinario y todavía misterioso. Proporcionar esta perspectiva sobre el trabajo de Radicati es el desafío asumido en nuestra breve introducción a la republicación de varios de los principales trabajos de este autor por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La reedición de estos trabajos será bienvenida por todos los investigadores de los quipus, pues las publicaciones de Radicati han estado agotadas y eran inaccesibles desde hace varios años.

Quipu de la Colección Radicati

En el curso de este ensayo introductorio trataré de responder las preguntas siguientes: ¿Cuáles fueron los principales intereses y objetivos de Radicati al involucrarse en el estudio de los quipus? ¿Cuáles fueron las principales influencias que recibió durante sus investigaciones en el tema? Finalmente, ¿cuáles fueron algunas de sus contribuciones más importantes al avance de los estudios sobre los quipus durante los casi cincuenta años que dedicó sus esfuerzos a la investigación?

El motivo

En cuanto a la pregunta sobre por qué Radicati se interesó por los quipus, debo señalar en primer lugar que no puedo responderla con firmeza en tanto que la respuesta viene del propio investigador. Hasta donde alcanza mi conocimiento, en ninguna de sus publicaciones el tema es abordado de manera directa y consciente. A su vez, esta observación me lleva a señalar que desafortunadamente no tuve el privilegio de conocer y conversar con este destacado intelectual que falleció prematuramente en 1990. Así, no puedo afirmar si Radicati hablaba de manera abierta con sus colegas sobre el porqué asumió el estudio de los quipus. Para una perspectiva personal de la vida de Radicati y los rasgos más destacados de su personalidad, invito al lector a leer el excelente proemio de este volumen, escrito por Duccio Bonavia, colega y gran amigo de Radicati. En relación con la pregunta sobre su motivación personal para asumir la investigación de los quipus, considero que lo mejor es replantear la pregunta de manera que pueda enfocarse a partir de una lectura cuidadosa de los trabajos publicados de Radicati. Así, yo preguntaría ¿Qué es lo que más fascinó a Radicati con relación a los quipus? ¿Qué temas y problemas eran abordados continuamente en sus publicaciones? Las respuestas a estas preguntas nos pueden aportar cierto entendimiento respecto del porqué pensaba que los quipus eran interesantes e importantes como para dedicar gran parte de su vida y energía a su estudio.

Quipu N.º 2 Colección Radicati

A partir de la lectura de sus publicaciones, podemos esbozar algunas afirmaciones como respuesta a las nuevas preguntas planteadas. En primer lugar, es evidente que Radicati sentía fascinación por las tradiciones de conocimiento preciso y esotérico en las antiguas sociedades y cómo ellas pasaron de generación en generación. Sus intereses incluían numerosos y diversos temas, desde las matemáticas hasta el chamanismo. Más aún, Radicati tenía un interés apasionado por los sistemas de numeración y escritura de las antiguas sociedades del Viejo y Nuevo Mundo.

El tema de los sistemas de escritura plantea inevitablemente aquel de la condición poco común de los incas en la historia mundial. Durante mucho tiempo, los incas fueron considerados una civilización única y atípica porque fueron los únicos entre los Estados prístinos del mundo antiguo —Mesopotamia, Egipto, China, Maya e Incas— que no desarrollaron un sistema de escritura. Esta «verdad» explica por qué los incas han sido vistos de alguna manera elemental como inferiores a otras grandes civilizaciones antiguas. El propio Radicati hace alusión a esta caracterización de los incas en varios segmentos de sus trabajos publicados.

Quipu de la colección Radicati

Es importante advertir la supuesta ausencia de un sistema de escritura en la sociedad inca para comprender la pasión y persistencia de Radicati en la investigación sobre los quipus. Este autor creía que los quipus representaban más que un «recurso mnemotécnico» característico, como a menudo era sugerido por los académicos de mediados del siglo XX. Además pensaba que el quipu era no sólo un recurso muy eficiente para registrar información numérica o cuantitativa, sino que cierto subgrupo de los quipus eran ejemplos del sistema de escritura andino. Radicati marcó un hito en este punto a comienzos de su carrera en publicaciones. Con relación al tema de si los quipus representaban un sistema de escritura —en oposición a una forma relativamente simple de un recurso mnemotécnico— señaló lo siguiente en 1964:

Muy pocos son aquellos que se atreven a defender la opinión más audaz de que estos quipus incluían signos basados en una convención y cuyo significado era del dominio de muchas personas quienes podían, por consiguiente, leerlos con facilidad; en otras palabras, que el quipu es también un verdadero sistema de escritura. (RADICATI 1964: 65)

Al leer la obra de Radicati es evidente que se contaba a sí mismo entre aquellos que eran lo suficientemente audaces para pensar que el quipu era un verdadero sistema de escritura. De hecho, varios de los pasajes más ingeniosos y fuertemente argumentados de este investigador intentan explicar cómo los incas desarrollaron un sistema de escritura que no fue elaborado en dos dimensiones ni de manera gráfica —como en cualquier otra civilización antigua— sino más bien a través de los quipus: cuerdas, nudos y colores organizados en tres dimensiones. En uno de sus planteamientos más comprobados sobre la naturaleza y los tipos de información registrados en los quipus, Radicati concluyó que existían tres grados de conocimiento y uso de este recurso en la sociedad inca. Así afirmó que primero estaba «el conocimiento del quipu estadístico, que era del dominio público»; en segundo lugar estaba «el conocimiento del quipu ideográfico simple, que era propio de un número más reducido de personas, aquellas que poseían cierto grado de instrucción»; y en tercer lugar estaba «el conocimiento del quipu ideográfico más perfecto, que estaba reservado a un pequeño grupo de amautas y quipucamayocs…» (RADICATI 1964: 86-87). En publicaciones posteriores, Radicati repitió caracterizaciones similares de los grados del conocimiento de los quipus por parte de las personas que ocupaban distintas posiciones y tenían diferente posición social en el imperio inca.

Con todo, parece claro que las principales motivaciones de Radicati eran, en primer lugar, la certeza profunda de la complejidad y sofisticación de la civilización inca en relación con las otras grandes civilizaciones del mundo antiguo y, en segundo lugar, un compromiso apasionado para el uso de su amplio conocimiento de los antiguos sistemas de registro y su poderosa argumentación lógica para comprobar que los incas realmente desarrollaron un sistema de escritura. Al releer la obra de Radicati se hace imperativo discutir en detalle cómo y con cuánto éxito buscó estos objetivos. Para contestar estas preguntas será útil en primer lugar considerar las fuentes de información e inspiración que marcaron su trabajo.

Las influencias

Entre los trabajos e ideas que informaron e inspiraron profundamente a Radicati durante sus años de investigación y publicación sobre los quipus, debemos mencionar en primer lugar el significado que tuvieron las crónicas españolas de los siglos XVI y XVII. Al leer cualquiera de los trabajos recopilados en este volumen, el investigador se sentirá sacudido por el uso extensivo que hace Radicati de los testimonios extraídos de las crónicas, especialmente aquéllas de Cieza de León, Sarmiento de Gamboa, Cabello de Balboa, José de Acosta, Antonio de la Calancha y Garcilaso de la Vega — el gran y controvertido historiador mestizo de la cultura e historia incas de principios del siglo XVII. Además, especialmente en sus últimos trabajos, Radicati se basó en los cronistas andinos Guaman Poma de Ayala y Santa Cruz Pachacuti Yamqui.

Quipu N.º 3 Colección Radicati

Al señalar el uso extensivo que hace Radicati de las crónicas, no pretendo sugerir que fue el primer investigador del quipu que trabajase con estas fuentes de información. L. Leland Locke, el gran investigador que realizó varios estudios muy importantes sobre el tema en el American Museum of Natural History de Nueva York, también presentó (traducidos) numerosos y extensos pasajes extraídos de varias de estas mismas crónicas españolas. De hecho, los testimonios de las crónicas coloniales constituyen una parte significativa de The Ancient Quipu (1923), el estudio clásico de Locke. Sin embargo, existe una diferencia notable entre el uso que hacen ambos autores de los escritos de los cronistas españoles y andinos. Para Locke, las crónicas proporcionaron un marco para el entendimiento del significado de los quipus en la administración y vida política de los incas; en este caso no encontramos mucha lectura crítica o atenta que extraiga sutilezas en relación con las técnicas de fabricación de los quipus o los principios que normaban el registro. Por otro lado, para Radicati, las crónicas españolas eran una fuente constante de información y modelos en sus intentos por comprender los quipus y sus métodos de registrar información. Radicati realizó una lectura atenta y crítica de los documentos coloniales, y sus investigaciones exhiben los frutos de su revisión de los primeros encuentros de los europeos con este sistema único de registro del Nuevo Mundo.

Quipu N.º 4 Colección Radicati

Respecto del tema de las fuentes coloniales, es importante señalar que Radicati estaba familiarizado con la escritura de los quipus a través de su compatriota de nacimiento, el príncipe Sangro de San Severo. Éste había publicado Lettera Apologetica (1750, véase DE ROSNY 1870), donde proponía que los antiguos peruanos habrían tenido una escritura fonética utilizando complejos arreglos de cuerdas teñidas y anudadas. Aunque Radicati no defendía la interpretación específica de signos ideográficos/fonéticos de San Severo, él interpretaba esta teoría —particularmente la noción general de que el quipu representaba un sistema de escritura— con mayor simpatía que muchos otros estudiosos de los quipus de la época (véase RADICATI 194950: 318-20). Radicati siempre hizo referencia a la Lettera Apologetica a lo largo de sus publicaciones, y tengo la fuerte impresión de que ésta tuvo una influencia poderosa en la formación de la visión general de Radicati sobre los quipus.[1]

Quipu N.º 5 Colección Radicati

Otras fuentes de inspiración para los escritos de Radicati sobre los quipus fueron varios trabajos de sus predecesores inmediatos y sus contemporáneos. Esto involucra principalmente los trabajos de dos investigadores: el joven argentino Radamés A. Altieri (1937, 1941) y Erland Nordenskiöld (1925a, 1925b), el gran etnógrafo y etnólogo sueco. Sin embargo, ambos representaban tipos de inspiración muy diferentes para Radicati; el primero era positivo, mientras que el segundo era una frustración para las ideas más maduras de Radicati.

Altieri, quien tuvo una muerte trágica y temprana, cuando su carrera se estaba encauzando, fue uno de los primeros investigadores sudamericanos en presentar descripciones cuidadosas y detalladas de los quipus presentes en los museos y colecciones privadas. Radicati utilizó las afirmaciones minuciosas de Altieri sobre los quipus de manera continua y creativa, y parece haber estado de acuerdo con la alerta lanzada por este autor para poner énfasis en las descripciones cuidadosas de los quipus en oposición a los intentos de descifrarlos (a menudo prematuros). No obstante, Radicati también apreciaba claramente que el joven argentino pensara que el quipu era «algo más» que un medio para registrar valores numéricos o estadísticos, y lamentaba que el joven investigador de los quipus hubiese fallecido antes que pudiese desarrollar sus ideas. Por su parte, Nordenskiöld fue una de las figuras principales en las investigaciones andinas de principios del siglo XX. Radicati a menudo hace referencia a los trabajos de Nordenskiöld, pero de forma muy distinta a la manera positiva en que se refiere y cita los de Altieri; de hecho, Radicati siempre escribió en contra de las interpretaciones sobre los quipus defendidas por el sueco.

Quipu de la colección Radicati

A pesar de que nuestro autor respetaba que Nordenskiöld haya trabajado con quipus procedentes de excavaciones y almacenados en museos, continuamente se refiere a varias fallas o problemas significativos en su trabajo. En primer lugar, Nordenskiöld proporcionaba solamente lecturas parciales de la información registrada en los quipus; Radicati pensaba que esta manera de presentar la información era inaceptable. En segundo lugar, en función de la información numérica registrada en los quipus, Nordenskiöld sostenía que los incas tenían un interés particular en los valores numéricos que representaban ciclos y períodos astronómicos (especialmente solares y lunares). Las evidencias presentadas por Nordenskiöld para apoyar esta propuesta no convencieron a Radicati. Otro problema que éste veía en relación con las investigaciones de Nordenskiöld era su insistencia —probablemente debido a su interés en reconstruir posibles valores astronómicos en los quipus— en que debíamos estudiar solamente muestras totalmente intactas; es decir, no analizaba quipus con cuerdas rotas o faltantes. Radicati estaba en contra de esta posición, pues creía que deberían utilizarse todas las muestras disponibles. Finalmente, Nordenskiöld sugirió en varias ocasiones que los incas tuvieron un interés obsesivo y casi mítico en el número 7 y sus múltiplos. Así propuso que este número tenía poderes mágicos para los incas y que fue utilizado en encantamientos realizados en los lugares de enterramiento. Radicati estaba plenamente convencido de que Nordenskiöld había exagerado el grado en el que el número 7 aparecía registrado en los quipus. No obstante, en relación con el tema general del significado potencialmente «mágico» de los quipus, es interesante señalar que en la última de sus principales publicaciones (1984), Radicati sostiene que —a inicios del desarrollo evolutivo del registro en los quipus— los quipucamayoqs emplearon este sistema de cuerdas anudadas con propósitos explícitamente mágicos.

Quipu de la colección Radicati

Además de las dos fuentes de información contemporánea discutidas líneas arriba, Radicati utilizaba los trabajos de algunos estudiosos de los quipus de fines del siglo XIX. Éstos incluían los breves estudios de Bastian (1895) y Uhle (1897) sobre los usos etnográficos de los quipus por los pastores de las alturas peruanas y bolivianas. Más cercano a su tiempo, Radicati a menudo se refería a la importante investigación etnográfica sobre los quipus de Óscar Núñez del Prado (1950) y de la joven investigadora norteamericana Carol Mackey (1970). Aunque Radicati se mostraba ambiguo en sus primeras opiniones sobre el valor potencial de la información etnográfica en la elaboración de argumentos sobre los quipus incas (vale decir, precolombinos), a fines de su carrera se mostraba abierta y decididamente más optimista acerca del valor de los estudios sobre los quipus contemporáneos para el análisis de los ejemplares incas. Por ejemplo, en su trabajo de 1984, afirma que:

[…] esos quipus modernos que emplean los pastores de la sierra peruana para el recuento del ganado. Estos últimos se han situado por su capacidad expresiva al mismo nivel de los cordeles primitivos de otras partes del mundo y no son, en absoluto, de alguna utilidad para descifrar a sus antepasados precolombinos. (RADICATI 1984: 47)

A partir de los trabajos producidos hasta inicios de la década de 1980, creo que Radicati estaba justificado en cuanto a la opinión expresada en la cita mencionada. Sin embargo, este punto de vista recientemente se ha revelado mucho menos convincente debido principalmente a las novedosas investigaciones emprendidas por Frank Salomon (2002) sobre los quipus «patrimoniales» contemporáneos que forman una parte muy importante de los rituales públicos en la comunidad de Tupicocha, ubicada en la sierra central del Perú.

Debemos tomar en cuenta también otro cuerpo

de información que tuvo un significado profundo en el enfoque

particular de Radicati en las investigaciones sobre los quipus.

Éste se refiere a lo que un estudioso de los quipus llamaría un

juego de «documentos primarios», es decir, muestras de quipus que

estaban en poder de Radicati.[2] En total nuestro autor tenía veintidós

quipus en su colección privada, varios ejemplares aparecen en

fotografías en este volumen. Tuve la oportunidad de ver dicha

colección privada de quipus en julio de 2004. Era evidente que

ellos habían sido muy bien cuidados y considerados —si no

venerados— por su propietario original. Cuando leemos sus

publicaciones, es evidente que conservaba estos ejemplares no sólo

por su belleza y valor, sino que también hacía un uso

extraordinario y extensivo de estos objetos en sus estudios

científicos. En sus publicaciones aparecen cuidadosas descripciones

de muchas de las muestras y su conocimiento de primera mano de los

quipus le proporcionaba una perspectiva única, muy bien informada,

sobre los rasgos de su fabricación y su contenido simbólico. Su

propia colección de quipus representaba la fuente a la cual

Radicati acudía continuamente para alimentar su investigación y

para mantener un compromiso cercano con la belleza y cualidades

físicas de estos objetos en tanto que realizaba sus estudios más

abstractos e interpretativos del registro inca.

Debemos tomar en cuenta también otro cuerpo

de información que tuvo un significado profundo en el enfoque

particular de Radicati en las investigaciones sobre los quipus.

Éste se refiere a lo que un estudioso de los quipus llamaría un

juego de «documentos primarios», es decir, muestras de quipus que

estaban en poder de Radicati.[2] En total nuestro autor tenía veintidós

quipus en su colección privada, varios ejemplares aparecen en

fotografías en este volumen. Tuve la oportunidad de ver dicha

colección privada de quipus en julio de 2004. Era evidente que

ellos habían sido muy bien cuidados y considerados —si no

venerados— por su propietario original. Cuando leemos sus

publicaciones, es evidente que conservaba estos ejemplares no sólo

por su belleza y valor, sino que también hacía un uso

extraordinario y extensivo de estos objetos en sus estudios

científicos. En sus publicaciones aparecen cuidadosas descripciones

de muchas de las muestras y su conocimiento de primera mano de los

quipus le proporcionaba una perspectiva única, muy bien informada,

sobre los rasgos de su fabricación y su contenido simbólico. Su

propia colección de quipus representaba la fuente a la cual

Radicati acudía continuamente para alimentar su investigación y

para mantener un compromiso cercano con la belleza y cualidades

físicas de estos objetos en tanto que realizaba sus estudios más

abstractos e interpretativos del registro inca.

Luego de este breve resumen de las influencias principales en las investigaciones de los quipus inca de Radicati, nos enfocaremos en un recuento de sus logros principales.

Las principales contribuciones

Al resumir y evaluar las principales contribuciones de Radicati al estudio de los quipus, es importante señalar que mantuvo un enfoque científico y riguroso a lo largo de toda su carrera. Radicati no se inclinaba por la especulación ociosa y sin fundamento; más bien leía las fuentes de manera crítica, realizaba descripciones muy cuidadosas de las muestras y luego desarrollaba hipótesis y modelos explicativos muy creativos para interpretar los quipus.

El trabajo de Radicati fue apreciado y mencionado continuamente por los académicos de las generaciones siguientes que estaban interesados en los quipus debido a que —como ya lo hemos señalado— fue uno de los primeros estudiosos del registro inca que produjo descripciones detalladas de las muestras presentes en museos y colecciones privadas. Estas descripciones fijaron un primer estándar para los informes sobre las observaciones relacionadas con las técnicas de elaboración de los quipus, incluyendo el arreglo de las cuerdas y los «marcadores» en las cuerdas principales, el grosor de la cuerda, la dirección de torsión (p. ej. «si van retorcidas en sentido derecho o izquierdo»; RADICATI 1949-50: 253), la posición de los nudos, las diferencias en los colores y el patrón de combinaciones de los mismos en las cuerdas principales y secundarias.[3] Las descripciones de quipus de Radicati representan una fuente de observaciones precisas que servirán muy bien a los investigadores del tema en el futuro.

Otra contribución importante hecha por

Radicati fue el reconocimiento del concepto de «archivos» de los

quipus. Radicati aplicó primero este término a una colección de

ocho quipus procedentes de una misma tumba en el valle del río

Santa, en la costa norcentral del Perú, que representaba el núcleo

de su primera publicación sobre el tema (1949-50). El concepto de

archivos fue una introducción importante porque incentivó a los

investigadores a pensar no sólo desde el punto de vista de las

características y rasgos notables de las muestras individuales sino

que dirigió su atención a las relaciones entre las muestras —y al

interior de ellas— que tenían la misma procedencia o contexto

arqueológico. Pensar que los quipus están vinculados de esta manera

«intertextual» concuerda muy bien con lo que sabemos sobre los

procedimientos administrativos incas en donde los responsables de

los quipus debían conservar múltiples copias de los registros

estatales, tales como los censos o registros de los tributos.

Aunque en sus publicaciones Radicati continuó refiriéndose a los

quipus como archivos interrelacionados, al menos inicialmente el

concepto no tuvo mucha fuerza orientando la investigación sobre los

quipus de otras personas. Solamente en los últimos años este

enfoque metodológico ha sido asumido de manera explícita para

organizar y ayudar a dirigir las investigaciones de colecciones de

quipus (véase URTON s/f).

Otra contribución importante hecha por

Radicati fue el reconocimiento del concepto de «archivos» de los

quipus. Radicati aplicó primero este término a una colección de

ocho quipus procedentes de una misma tumba en el valle del río

Santa, en la costa norcentral del Perú, que representaba el núcleo

de su primera publicación sobre el tema (1949-50). El concepto de

archivos fue una introducción importante porque incentivó a los

investigadores a pensar no sólo desde el punto de vista de las

características y rasgos notables de las muestras individuales sino

que dirigió su atención a las relaciones entre las muestras —y al

interior de ellas— que tenían la misma procedencia o contexto

arqueológico. Pensar que los quipus están vinculados de esta manera

«intertextual» concuerda muy bien con lo que sabemos sobre los

procedimientos administrativos incas en donde los responsables de

los quipus debían conservar múltiples copias de los registros

estatales, tales como los censos o registros de los tributos.

Aunque en sus publicaciones Radicati continuó refiriéndose a los

quipus como archivos interrelacionados, al menos inicialmente el

concepto no tuvo mucha fuerza orientando la investigación sobre los

quipus de otras personas. Solamente en los últimos años este

enfoque metodológico ha sido asumido de manera explícita para

organizar y ayudar a dirigir las investigaciones de colecciones de

quipus (véase URTON s/f).

Una tercera y por cierto decisiva contribución de Radicati al estudio de los quipus fue el desarrollo de una teoría acerca de las prácticas de codificación de los mismos que —según él— proporcionaría un medio para su desciframiento eventual. Radicati se refería a este enfoque como la teoría de la «seriación» (1965); ella está dirigida específicamente a la interpretación de los quipus no numéricos, es decir, especímenes cuyos nudos no estuviesen organizados en cuerdas reunidas en grupos decimales y jerarquizados. Radicati pensaba que estos quipus no numéricos contenían información narrativa.

Con «seriación», Radicati se refería a un rasgo común del formato de color en el grupo de los ocho quipus no numéricos del valle del Santa. El patrón básico de la organización de las cuerdas en estos ejemplares consistía en el agrupamiento de las cuerdas pendientes en grupos de colores repetitivos. La figura 1 es una representación hipotética y esquemática de múltiples juegos de cuatro cuerdas en los que cada una tiene un color distinto de las otras cuerdas del mismo grupo.

Figura 1 – El formato de la «seriación»

| Cuerda | 1 | Color | A |

|---|---|---|---|

| “ | 2 | “ | B |

| “ | 3 | “ | C |

| “ | 4 | “ | D |

| (espacio) | |||

| Cuerda | 1 | Color | A |

| “ | 2 | “ | B |

| “ | 3 | “ | C |

| “ | 4 | “ | D |

| (etc.) |

Radicati propuso que este tipo de diferenciación y repetición ordenada de las cuerdas de los quipus representaba el elemento clave en la sintaxis de los quipus no numéricos. Los otros componentes principales del paradigma de la «seriación» de los quipus no numéricos eran los nudos que estaban amarrados en las cuerdas pendientes ordenadas en un patrón de color repetitivo. Sin embargo, a diferencia de los nudos con base decimal de los quipus numéricos, los nudos de estos quipus no numéricos tenían cierto tipo de valor semántico. Radicati creía que la combinación de cuerdas de color seriado y los nudos que portaban constituían unidades de signos de tipo ideográfico. Los quipucamayoqs eran capaces de «leer» estos arreglos de colores y nudos seriados de manera similar a la lectura de signos en los sistemas de escritura más tradicionales, basados en grafías.

Aunque considero que la forma en que Radicati expresó inicialmente su teoría era más bien convencional y no estaba bien expuesta, la idea general de «seriación» decía mucho de lo que sería su trabajo siguiente. Si bien desconozco lo que Radicati pensaba sobre su propia teoría, es interesante notar que no presionó con su propuesta interpretativa en sus siguientes publicaciones, tampoco se jactó de haber hecho descubrimientos significativos al interpretar los quipus con este método. En realidad, no desarrolló más su teoría de la «seriación» sino hasta veinte años después, a mediados de la década de los ochenta, en el artículo titulado «El secreto de la quilca» (1984).

La siguiente contribución importante de Radicati fue su libro titulado El sistema contable de los incas (1979). Éste se centra principalmente en desarrollar un mejor entendimiento de las técnicas y procedimientos de mantenimiento de los registros en los quipus numéricos o estadísticos. Dicho estudio contiene también una discusión y un análisis importantes sobre la relación entre los quipus y la yupana que, al igual que el ábaco, servía para hacer cálculos numéricos. De manera similar a otros estudiosos de los quipus (p. ej. ASCHER y ASCHER 1969), Radicati sostuvo que los quipus numéricos o estadísticos no fueron utilizados para realizar cálculos; más bien fueron empleados en el registro de información recogida o enviada por oficiales de menor rango a los contadores estatales o encargados de los quipus, o fueron producto de los cálculos aritméticos realizados con esta información estadística por medio de la yupana.

Como mencionamos líneas arriba, Radicati regresó al problema de la codificación del color y, al menos indirectamente, a la teoría de la «seriación» en un artículo publicado en 1984, titulado «El secreto de la quilca». Para comprender el alcance y la orientación de esta última etapa de desarrollo de una teoría de registro de información no numérica en los quipus, necesitamos reconocer el significado que cierto grupo de ejemplares tuvo en el pensamiento de Radicati sobre la variabilidad y la evolución del sistema de registro en los quipus durante el Perú precolombino. El grupo de especímenes en cuestión es aquél descrito como portador de los llamados cartuchos o canutos. El primer término, que nos recuerda los famosos «cartuchos» de los jeroglíficos egipcios que fueron tan útiles para descifrar esa antigua escritura, fue tomado de Altieri (1941). Aunque Radicati utilizó este término en su artículo de 1984, el vocablo más común para denotar el tipo de rasgo que tipifica esta clase de quipus es «canuto».

Con el término «canuto», Radicati se refería a un tipo de quipu compuesto de una cuerda principal y otras cuerdas pendientes que generalmente (aunque no siempre) carecían de nudos. Los extremos de las cuerdas pendientes de los quipus de canuto, justo por debajo de su amarre con la cuerda principal, están firmemente envueltos con hilos muy finos y coloridos. Este envoltorio usualmente toma la forma de varias bandas de color de 2 a 5 cm. En algunos casos, el patrón de color de los canutos en las cuerdas adyacentes difiere, mientras que en otros hay grupos de cuerdas de colores similares separados de otros grupos con patrones de color distintos. Es importante señalar que algunos quipus de canuto portan nudos. Sin embargo, en la mayoría de los casos reportados por Radicati, y en esos con los que yo estoy familiarizado (véase también PEREYRA 1997), los nudos de estos especímenes no están distribuidos en las cuerdas pendientes en capas jerárquicas y en orden decimal; más bien, están ubicados al azar en ellas. Radicati estaba fascinado con los quipus de canuto. Parece que desde sus primeros encuentros con esta clase de quipus, sintió que era —muy probablemente— en ellos donde los incas conservaron sus registros narrativos o históricos, en un sistema de signos de tipo ideográfico.

Regresando a la teoría de la escritura que Radicati propuso a fines de su carrera, en el artículo mencionado, necesitamos tomar en cuenta un término y concepto adicional relacionado con el registro inca que desempeñó un papel importante en la nueva teoría de Radicati: la quilca. Esta palabra quechua puede ser traducida —con ayuda de los primeros diccionarios del idioma nativo elaborados en la Colonia— como «letra», «libro», o «papel» y en un sentido derivado como «pintar», «dibujar» y hasta «esculpir» (RADICATI 1984: 27-28; cf. QUISPE-AGNOLI 2002). En varias referencias en las fuentes coloniales, analizadas intensivamente por Radicati, parece que «quilca» fue el término que denotaba las prácticas de inscripción en la sociedad inca más similares a la escritura europea (p. ej., inscribir grafemas en superficies bidimensionales).

A partir de sus exhaustivos estudios de las crónicas sobre la naturaleza de las prácticas relacionadas con la quilca, Radicati concluyó que ellas implicaban la existencia de un sistema de escritura basado en bandas de colores pintadas en varas en tiempos prehispánicos tardíos, pero anteriores a la aparición de los quipus. Estas varas decoradas con bandas multicolores representaban un sistema de registro de información que era dominado por pocas personas que tenían conocimiento del significado de los signos y los patrones de arreglos de las bandas multicolores. De manera audaz y muy creativa, Radicati propuso que al surgir la necesidad de un registro más complejo y extensivo, vinculado con el surgimiento del Estado inca, el sistema de escritura de las varas pintadas evolucionó hacia el de quipus tipo cartuchos, que también se caracterizaban por bandas multicolores en el extremo superior de las cuerdas pendientes. Esta forma de «escritura» en quipus de canutos por medio de bandas coloridas fue pronto aumentada por el añadido de amarrado de nudos en las cuerdas. La etapa final de la teoría de Radicati acerca del desarrollo evolutivo de la escritura en los Andes consistió en el surgimiento de los quipus con nudos cuyas cuerdas pendientes estaban organizadas en arreglos que formaban patrones coloridos, es decir, la teoría de la «seriación» propuesta por este autor en su libro de 1964 sobre el tema. Estos quipus tardíos estuvieron divididos en dos tipos básicos: uno con nudos organizados de manera decimal y jerárquica, que registraban información estadística, y otro cuyos nudos tenían valores más simbólicos (p. ej. semánticos, no numéricos) y arbitrarios. Esta secuencia evolutiva ubicaba la conceptualización y manipulación inca de los colores a la vanguardia del surgimiento de un sistema andino de escritura (véase RADICATI 1990).

¿Cuál ha sido la suerte de esta teoría audaz y creativa de Radicati en relación con la naturaleza de la escritura de los incas? A partir de mi propia lectura de la literatura sobre los quipus, correspondiente a fines de la década de los ochenta hasta ahora, puedo decir que hasta la fecha ningún otro investigador ha asumido en forma explícita la teoría de Radicati sobre «el secreto de la quilca de los incas» o la ha desarrollado hasta el punto que logró su autor al final de su prolífica carrera en publicaciones. Sin embargo, también debemos decir que, hasta hace muy poco, solamente escasos investigadores en cada generación han dedicado sus energías y esfuerzos al desciframiento de estas enigmáticas cuerdas anudadas y coloridas.

Esperamos que esta reedición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de los principales trabajos de investigación de Radicati sobre los quipus proporcione la chispa que estimule una nueva generación de estudiosos de los quipus incas. Cuando ello ocurra, como sucederá inevitablemente, una de las principales figuras del siglo XX en cuyos hombros se apoyarán estos futuros investigadores será Carlos Radicati di Primeglio, patrocinador de los estudios de los quipus peruanos.

Agradecimientos

Quiero manifestar en primer lugar mi profundo aprecio al Dr. Manuel Burga, Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, y al Mag. José Carlos Ballón Vargas, Jefe del Fondo Editorial de la Universidad de San Marcos, por la invitación a escribir esta introducción a la reedición de los textos de Carlos Radicati di Primeglio. Además, Manuel Burga concedió amablemente el permiso para visitar la colección de quipus de Radicati. Estoy muy agradecido a mi amigo y colega, Luis Felipe Villacorta Ostolaza, cuya participación fue fundamental para que este proyecto se lleve a buen término. Deseo agradecer también a Carrie Brezine, Galen Brokaw y Sabine Hyland por la lectura y comentarios de una versión anterior de este ensayo y agradezco otra vez a Galen Brokaw por la información bibliográfica sobre las publicaciones de Radicati.

Mi participación en este proyecto fue posible gracias a una beca de la «David Rockefeller Center for Latin American Studies» (DRCLAS) de la Universidad de Harvard. Al respecto quisiera agradecer especialmente a Steve Reifenberg, Director de la oficina de DRCLAS con sede en Santiago de Chile por su ayuda. Asimismo, quisiera expresar mi reconocimiento a Carrie J. Brezine por su valiosa ayuda en el estudio de la Colección de quipus de Carlos Radicati. Finalmente, debo señalar que soy responsable de cualquier error u omisión en estas líneas.

Bibliografía

ALTIERI, Andrés R.

1937 «El kipu peruano». Revista Geográfica Americana, año 4. Buenos Aires.

1941 Sobre 11 kipus peruanos. Universidad Nacional de Tucumán. Notas del Instituto de Antropología. Tomo III, n.º 1. Tucumán.

ASCHER, Marcia y Robert ASCHER

1969 «Code of Ancient Peruvian Knotted Cords (Quipus)». Nature 222: 529533.

Bastian, A.

1895 Aus Briefen Herrn Dr. Uhle’s. Ethnologisches Notizblatt (herausgegeben von der Direktion des Koeniglichen Museum fuer Voelkerkunde in Berlin). Heft 2. Seiten: 80-83. Drueck und Verlag von A. Haak. Berlín.

DE ROSNY, León

1870 Les Ecritures figuratives et hiéroglyphiques des différents peuples anciens et modernes. París: Maisonneuve et cie., Libraires-Editeurs.

DI SANGRO, Raimondo (Príncipe de San Severo).

1750 Lettera apologetica. Nápoles: s/e.

GARCILASO DE LA VEGA, Inca

1945 Comentarios reales de los Incas. Edición al cuidado de Ángel Rosenblat. 2.ª edición. 2 volumenes. Buenos Aires: Emece Editores S. A.

HYLAND, Sabine

2003 The Jesuit and the Incas: The Extraordinary Life of Padre Blas Valera, S. J. Ann Arbor: University of Michigan Press.

LAURENCICH MINELLI, Laura, Clara MICCINELLI y Carlo ANIMATO

1995 «Il Documento Seicentesco “Historia et Rudimenta Linguae Piruanorum”». Studi e materiale, storia delle religioni 61, n.º 2: 363-413.

LOCKE, L. Leland

1923 The Ancient Quipu or Peruvian Knot Record. Nueva York: American Museum of Natural History.

MACKEY, Carol J.

1970 «Knot Records in Ancient and Modern Peru». Ph. D. Dissertation. Berkeley: University of California, Ann Arbor: University Microfilms.

NORDENSKIÖLD, Erland 1925a «The Secret of the Peruvian Quipus». In Comparative Ethnological Studies, vol. 6, part 1. Gotemburgo, Suecia: Erlanders.

1925b «Calculations with Years and Months in the Peruvian Quipus». Comparations Ethnological Studies, vol. 6, part 2. Gotemburgo, Suecia: Erlanders.

NÚÑEZ DEL PRADO, Óscar

1950 «El kipu moderno». Tradición. Revista Peruana de Cultura, año 1, vol. 2, n.º 3-6. Cuzco.

PEREYRA S., Hugo

1997 «Los quipus con cuerdas entorchadas». En Rafael Varón Gabai y Javier Flores Espinoza (eds.). Arqueología, antropología e historia en los Andes: Homenaje a María Rostworowski. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, pp. 187-198.

QUISPE-AGNOLI, Rocío

2002 «Escritura alfabética y literalidades amerindias: fundamentos para una historiografía colonial andina». Revista Andina 34: 237-252.

RADICATI DI PRIMEGLIO, Carlos

1949-50 «Introducción al estudio de los quipus». Documenta: Revista de la Sociedad Peruana de Historia 2 (1949-50): 244-339.

1964 La seriación como posible clave para descifrar los quipus extranumerales. Lima: Biblioteca de la Sociedad Peruana de Historia; Serie: Monografías, VI. Universidad Nacional de San Marcos.

1979 El sistema contable de los Incas: yupana y quipu. Lima: Librería Studium.

1984 «El secreto de la Quilca». Revista de Indias 44.173 (1984): 11-60.

1990 «El cromatismo de los quipus. Significado del quipu de canutos». En Carol J. Mackey et al. (eds.). Quipu y yupana: colección de escritos. Lima: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pp. 39-50.

SALOMON, Frank

2002 «Patrimonial Khipu in a Modern Peruvian Village: An Introduction to the ‘Quipocamayos’ of Tupicocha, Huarochiri». En Jeffrey Quilter y Gary Urton (eds). Narrative Threads: Accounting and Recounting in Andean Khipu. Austin: University of Texas Press, pp. 293-319.

UHLE, Max

1897 «A Modern Kipu from Cutusuma, Bolivia». Bulletin of the Free Museum of Science and Art of the University of Pennsylvania, I (2): 51-63. Filadelfia.

URTON, Gary

1994 «A New Twist in an Old Yarn: Variation in Knot Directionality in the Inka Khipu». Baessler-Archiv Neue Folge, Band XLII: 271-305.

s/f «Khipu Archives: Duplicate Accounts and Identity Labels in the Inka Knotted String Records». Latin American Antiquity (en prensa).

WIENER, Charles

1880 Pérou et Bolivie. Récit de voyage suivi d’études archéologiques et ethnographiques et de notes l’écriture et les langues des populations indiennes. París: Librairie Hachette.