Das große Gackern im Todeskarussell

Von »überglücklichen Hühnern« und anderen gackernden Werbefantasien

Lebende Ware

Höher entwickelte Tiere können als Wesen mit unterschiedlich stark ausgeprägten Fähigkeiten zur Eigenbestimmtheit betrachtet werden.Warengüter hingegen sind Produkte, die mit dem Vorsatz erzeugt werden, ihrem Hersteller durch Verkauf materielle Gewinne einzubringen. Um mit Tieren handeln zu können, muss erstens vorausgesetzt werden, dass Tiere in beliebiger Stückzahl Eigentum einer Firma sein können und dass sich zweitens für sie ein materieller Marktwert festlegen lässt. Während man sich in der Philosophie neuerdings wieder intensiver die Frage stellt, ob lebendige Tiere so ohne Weiteres zu Produkten gemacht werden dürfen, ist dieses Problem auf dem Bio-Massenmarkt offenbar längst geklärt: »Hier wird die Lebendware ausgeliefert«, erklärte mir in routiniertem Ton der Chef einer Brutfabrik, in der für die Bio-Industrie Hühnereier ausgebrütet werden. Ein LKW fuhr rückwärts an die Laderampe und öffnete routiniert schnell seine Heckklappe. Der Fahrer stieg aus, ein automatisches Tor rollte hoch und ein Mitarbeiter brachte auf einem Hubstapler eine Palette mit weißen Plastikkisten aus dem Fabrikkomplex. Dann noch eine und noch eine. So ging das eine Weile dahin. Der LKW-Fahrer übernahm die Türme und half bei der Verladung – Kisten über Kisten. Am Ende war der LKW voll. Doch nicht nur das Fahrzeug war gefüllt, auch die Plastikkisten waren es. In jeder einzelnen hockten – eingepackt bis zum Überquellen – jeweils hundert kleine Küken, die in der Nacht zuvor oder am Morgen geschlüpft waren.

»Jetzt wird die Lebendware an die Mastbetriebe ausgeliefert«, bekam ich erklärt. Der Laderaum des Wagens war geschlossen worden und das durcheinanderklingende Zwitschern der Küken drang jetzt nur mehr gedämpft an meine Ohren. Abtransport. Ich blickte dem LKW noch eine Weile hinterher und verabschiedete mich innerlich von den kleinen Neuankömmlingen auf diesem Planeten, von der »Lebendware« also, die ihre vorprogrammierte Reise durch die Maschinerien der Bio-Industrie angetreten hatte. Dies war mein erster Schritt in eine äußerst seltsame Welt – in eine BioTM-Welt der automatischen Vogelnester, der Kükenfließbänder und der Todeskarusselle. Ein Imperium der holländischen Bruteier, der Hühnerrasse JA-757, der industriellen Fütterungsautomaten und der Kükenvernichtungsanlagen. In dieser Welt haben Bio-Landwirtinnen und Bio-Landwirte nichts mehr mit Bauerntum zu tun, so wie sich die meisten Konsumenten das vorstellen. Sie sind zu vertraglich gebundenen Hühnerfütterern expandierender Handelskonzerne degradiert worden.

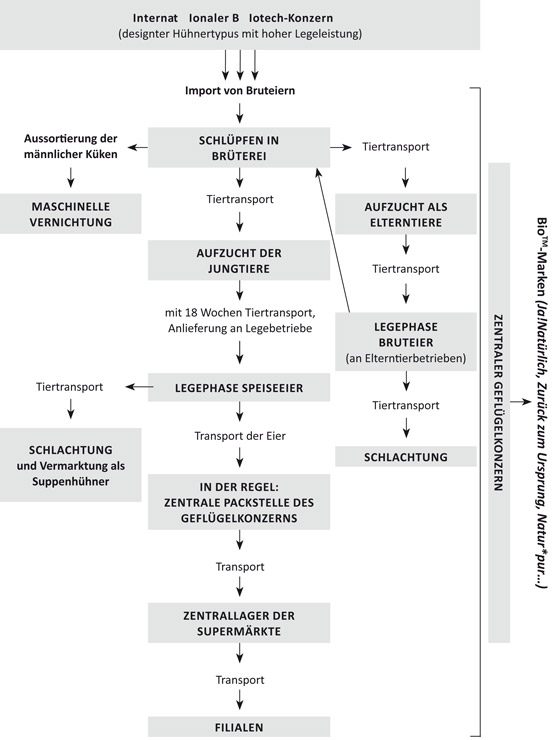

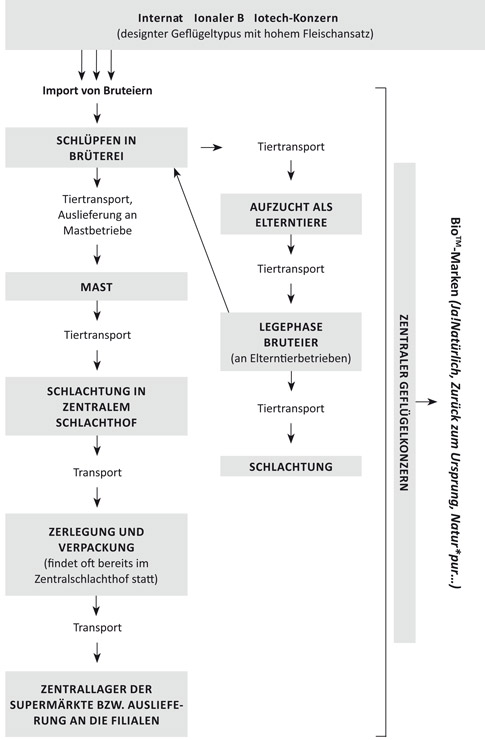

Der Geflügelproduktionszyklus

Ich war neugierig darauf, welche Wege Bio-Eier sowie Bio-Hühner- und-Putenfleisch beschreiten, um schließlich fein säuberlich verpackt in den Supermarktregalen zu landen. Bevor ich Sie auf diese Reise mitnehme, ist es notwendig, ein wenig Theorie vorauszuschicken.

Die Produktionsschritte, die Legehennen, Masthühner und Mastputen in Österreich durchlaufen, sind zahlreich und komplex. Die Tiere durchwandern bis zur Endstation im Todeskarussell mehrere voneinander getrennte Schauplätze. Damit Sie in diesem Kapitel nicht die Orientierung verlieren, stelle ich Ihnen überblicksartig den Produktionszyklus für Bio-Geflügelfleisch und Bio-Eier vor. Und dazu müssen Sie eines schon im Vorfeld wissen: Wenn Sie heute in österreichischen Supermärkten biologisches Hühner- oder Putenfleisch bzw. biologische Eier kaufen, dann nehmen Sie nicht das Produkt eines Bauernhofes mit nach Hause, sondern ein Konzernprodukt, das während der zentral gesteuerten Produktion zwischen Fabriken und Landwirten hin und her geschoben worden ist – streng vertraglich geregelt.

Produktionszyklus für Hühnereier der BioTM-Branche

Produktionszyklus für Masthühner und Mastputen der BioTM-Branche

Im Supermarktregal ist dann auf dem Fleisch nur mehr der Name des Mastbetriebes oder, auf Eierverpackungen, der des Legebetriebes angegeben. Die zahlreichen vor- und nachgereihten Stationen werden den Käuferinnen und Käufern vorenthalten. Sie würden einfach nicht zu dem hübschen Bild der »Hühner vom Bio-Bauernhof« passen, an das wir glauben sollen. Stattdessen legt man lieber ein bäuerliches Familienfoto bei – natürlich mit Henne, die werbetauglich gestreichelt wird. Und auf die Lastwagen schreibt man: »Direkt vom Bio-Bauern«.

Ich begab mich auf ein bemerkenswertes Abenteuer. Ein wohlklingendes Zitat aus der Werbung spukte mir dabei ständig im Kopf herum: »Eier von überglücklichen Hühnern? – Ja, natürlich!«

Wie BioTM-Küken das Licht der Welt erblicken

Ich hatte mir eine weiße Latzhose und einen weißen Mantel übergezogen – ganz nach Vorschrift. Die Hose war mir zu kurz, die weißen Hausschuhe zu groß. Die Kopfbedeckung – ebenfalls weiß – erinnerte mich an das Maurerhandwerk, doch der Betrieb, in dem ich mich befand, hatte mit dem Baugewerbe nichts zu tun. Das Ambiente wirkte stählern und steril, ähnlich wie in einem Labor. Ich blickte den langen Korridor entlang, der beiderseits von schweren Isolationstüren gesäumt war. In den dahinterliegenden Kammern wurde das Klima elektronisch gesteuert und kontrolliert. Überwachungsanlagen gaben zahlreiche Messwerte wieder, vor allem Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit, Ventilation und Kohlendioxidgehalt. Henne braucht man hier keine einzige, um Eier auszubrüten: »Wir simulieren im Grunde genau das, was auch in der Natur passiert«, erläuterte mir der Firmenchef. »Unsere Anlagen erzeugen denselben Temperaturverlauf, den auch eine Henne erzeugen würde, wenn sie brütet.« Mit der Brutleistung der Geflügelindustrie könnten Hennen jedoch nicht mithalten: Jede Woche verlassen insgesamt eine halbe Million Mastküken diese Brüterei und werden an die Fleischindustrie ausgeliefert. Ein Teil davon sind Bio-Tiere.

Was eine halbe Million lebender Küken bedeutet, begreift man vermutlich erst, wenn man sich das industrielle Megabrüten live angesehen hat. Nachdem der Hausherr eine der Brutkammern geöffnet hatte, schlug mir eine Wolke des Vogelgezwitschers entgegen. Die Zelle war regelrecht erfüllt von dem Gepiepe der Küken. Sie saßen zwischen zerbrochenen Eierschalen in Plastikkisten, die übereinander-getürmt waren. Jedes einzelne von ihnen hatte an diesem Morgen, nach einundzwanzig Tagen Brutzeit mithilfe des Eizahnes – das ist ein verhornter Höcker am Schnabel – die Schale aufgebrochen und war ans Licht geschlüpft. Doch ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich die kleinen Vögelchen umsonst angestrengt hatten. So viel Mühe und dann dieses Erwachen als Eigentum der Bio-Großindustrie: Jetzt hockten sie, haufenweise, in ganz und gar unnatürlicher Umgebung.

Sie waren als Massenware auf die Welt gekommen. Und als solche würden sie ihr Leben lang behandelt werden. Auf Schiebewägen brachte man die Kisten mit den frisch geschlüpften Tieren in die Sortier- und Packhalle. Dort wurden sie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die offensichtlich unter enormem Zeitdruck standen, auf ein Fließband ausgelegt. Bei solch hohen Produktionsmengen muss es einfach ruck, zuck gehen. Die kleinen gelben Küken sausten, dicht gedrängt, auf der Industrieanlage dahin, so schnell und so zahlreich wie die Bio-Semmeln, die ich in den Backfabriken beobachtet hatte. Sie verschmolzen zu einem Kükenmeer, zu einem gelben, flauschigen Federnteppich. Das Förderband transportierte die kleinen Tiere in die Zählanlage. Dort wurden sie automatisch auf drei schmälere Fließbänder aufgeteilt, die wahnsinnig schnell liefen. Zu schnell für das menschliche Auge, denn ich sah nur mehr verschwommene gelbe Farbkleckse auf der Maschine. Die vorbeiflitzenden Vögel hatten ihre Identität endgültig verloren, sie waren jetzt wirklich zu einem homogenen gelben Warenstrom geworden.

Auf diese Weise wurden die Küken durch eine computergesteuerte Zählmaschine geschossen. Am Ende des Förderbandes wurden sie über eine Kante regelrecht hinausgeschleudert und landeten eine Etage tiefer auf einem anderen Fließband, in einer Transportkiste.

»Das sind Vögel«, erklärte mir der Firmenboss, »deswegen macht es ihnen nichts, wenn sie so geworfen werden.« Immer, wenn der Zählcomputer die Zahl Hundert erreicht und wieder auf Null zurückgeschaltet hatte, schob die Maschine automatisch eine neue, leere Kiste nach. Das musste wirklich rasch gehen, denn es dauerte nur wenige Augenblicke, bis wieder eine Kiste mit hundert Küken gefüllt war. So ging das ununterbrochen dahin.

Irgendwie geschah es, dass eines der kleinen Vogeljungen am Rande des Fließbandes zu Boden fiel. Es fing an, ganz nach Kükenart umherzutaumeln. Es bewegte seine kleinen, zerbrechlichen Flügel und stolperte verloren auf der kalten Betonfläche umher. Der Anblick war bemerkenswert, denn das flauschige Tier war auf diese Weise ganz unerwartet zu einem Individuum geworden. Es war aus dem anonymen Massenstrom herausgefallen. Ich sah den kleinen runden Kopf, die spiegelnden schwarzen Augen, die Minikrallen an seinen Füßen. Es war ein Küken! Ein eigenständiges, für sich existierendes Wesen, das den Mittelpunkt seines eigenen kleinen Vogeluniversums darstellte. Der Inhaber der Fabrik zögerte nicht lange, griff nach dem Küken und schleuderte es, wie einen Tennisball, zurück auf das Fließband. In diesem Augenblick verlor das Tier scheinbar wieder seine Identität und verschmolz mit dem gelben Kükenstrom, aus dem es gekommen war. Am Ende der Anlage wurden die Kisten mit Plastikdeckeln verschlossen, übereinander gestapelt und an der Laderampe für den Transport in die Mastbetriebe vorbereitet. In dieser Fabrik ist jeden Mittwoch Bio-Schlüpftag. Einmal in der Woche jagen also Bio-Küken über die Fließbänder, an den übrigen Tagen gehört dieselbe Anlage den konventionellen Vögelchen. Die Internetseite des Unternehmens wird von einem herzförmigen Symbol mit einem Küken geziert, das die Aufschrift »Ein Herz für Tiere« trägt.

Beim großen Brüten für die Eierproduktion geht es ähnlich zu. Bio-Legehühner, die dort schlüpfen, durchlaufen allerdings einen zusätzlichen Verarbeitungsschritt: Sie werden »gesext«, das heißt, männliche Küken werden aussortiert. Früher mussten die Fließbandarbeiterinnen und Fließbandarbeiter hierzu einen Blick auf die Intimteile der Vogeljungen werfen. Heute geschieht das rascher, schneller, effektiver. Internationalen Biotech-Konzernen ist es gelungen, ein spezielles Gen in das Erbgut der Tiere einzukreuzen, das noch im Ei zu unterschiedlich raschem Wachstum der Flügelfedern männlicher im Vergleich zu denen von weiblichen Küken führt. Weil man jetzt beim Spreizen des Flügels an der Federnlänge erkennen kann, ob es sich um eine künftige Henne oder einen Hahn handelt, sind Aufwand und Know-how beim Sortieren geringer und dadurch erhöht sich die Stundenleistung an den Akkordfließbändern. Der Prozess nennt sich »Federsexen«. Die weiblichen Küken werden (auf die bereits beschriebene Roboterart) automatisch gezählt und in Transportkisten verpackt. Das Förderband mit den männlichen Tieren hingegen führt in eine Einbahnstraße, an deren Ende der industrielle Tod durch rotierende Messer oder durch Erstickung in einer CO2-Gasanlage wartet. Die Verarbeitung der noch lebenden Küken zu Brei durch die Rotationsklingen wird von Fachleuten als »Homogenisierung12« bezeichnet.

Bio-Bauernhof oder Hühnerfabrik?

Ich klopfte an das Tor und betrat die Eierpackhalle. Es lief gerade ein Förderband, an dem die Hausherrin stand und Eier in Kisten verpackte. Ich befand mich in einem Legebetrieb – in einem Bauernhof, in dem Bio-Eier für fast alle österreichischen Supermarktkonzerne produziert werden. Die Ei-Abnahme erfolgt hier automatisch: Im Stall legen die Hühner ihre Eier über ein sogenanntes Automatiknest auf ein Fließband und jeden Vormittag setzen sich die Zahnräder der Anlage in Bewegung, um Tausende von Eiern durch eine Öffnung in der Wand in die Packhalle zu transportieren. Ebenfalls automatisch gesteuert werden die Tränke- und Fütterungsanlagen, die den Stall durchziehen.

Plötzlich geschah etwas Unerwartetes. Aus dem Schwarz der Luke tauchte, wie aus dem Nichts, eine Henne auf. Sie kauerte ängstlich und flach gedrückt auf dem Fließband, von dem sie mitgeschleppt wurde. Offenbar war sie aus ihrem Automatiknest aufs Förderband gerutscht. Ob so etwas öfter passiere, fragte ich. Es komme gelegentlich vor, antwortete die Landwirtin, während sie die Henne routiniert an den Hinterbeinen packte und durch eine kleine Türe zurück in den Stall bugsierte.

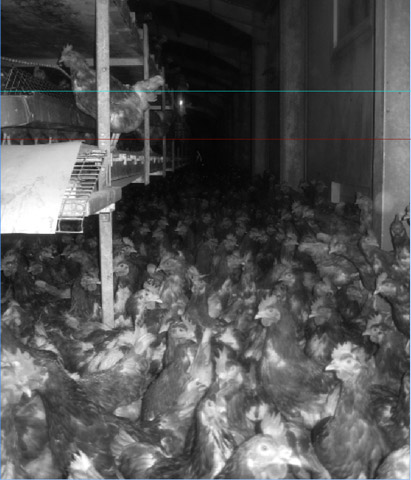

Meine Neugier wuchs. Ich wollte einen Blick hinter die Mauern werfen und sehen, was sich in dem Stall verbarg, aus dem unentwegt dieser Klangteppich des nervösen Gackerns und Flatterns drang. Der Landwirt, der sich inzwischen dazugesellt hatte, erlaubte mir einen kurzen Blick hinter die Kulissen. »Aber ziehen Sie lieber Stallschuhe an«, warnte er mich. Ich zögerte zunächst, denn ich trug ohnedies robuste Schuhe, die mich bereits über unwegsameres Gelände als einen Hühnerstall getragen hatten. »Es ist aber alles voll mit Kot, da werden Sie richtig einsinken.« Nun gut, dachte ich mir, während ich meine eigenen Schuhe aus- und die Gummischuhe anzog. Wir näherten uns der hölzernen Stalltüre. Ich vernahm aufgeregtes Scharren und Kratzen an den Außenwänden. Die Türe klemmte ein wenig. Der Landwirt rüttelte heftig an ihr und sie ging auf. Sofort schlug mir ein lauwarmer, feuchter Dampf entgegen, der mir stechend in die Nase schoss. Die Luft war trüb und aufgewirbelt, es roch scharf. Ich trat über die Türschwelle und tat ein paar Schritte in den Stall. Drinnen hielt ich inne, versuchte, so wenig wie möglich zu atmen, und gab mein Bestes, um meine Überraschung zu verbergen. Ich stand am Rande eines regelrechten Hühnerteppichs ohne Ende. Die Tiere flatterten, hockten und gackerten überall. Sie quollen förmlich aus allen Ecken und Enden. Die Halle war mit rotem Dämmerlicht ausgestattet. Das wirke beruhigend und erhöhe die Legeleistung, wurde mir erklärt. Ich schnappte nach Luft, bekam aber keine. So etwas hatte ich mir unter einem »Bio-Bauernhof« einfach nicht vorgestellt.

»Wie viele Hennen werden denn hier gehalten?«, fragte ich in neutral gehaltenem Ton. »Derzeit sind es fünfzehntausend Stück in fünf Stalleinheiten«, bekam ich ebenso neutral zur Antwort. »Aber wir bauen gerade aus. Bald werden wir insgesamt achtzehntausend Hennen haben.« – »Achtzehntausend?«, wiederholte ich. – »Ja, achtzehntausend«, war die Antwort. Das ergibt eine Ausbeute von etwa siebzehntausend Bio-Eiern pro Tag – mehr als sechs Millionen Stück im Jahr. Die Ware ist nicht etwa für Bio-Läden bestimmt, sondern geht an einen riesengroßen Geflügel- und Eierkonzern in Schlierbach und von dort weiter an die Bio-Handelsmarken mehrerer österreichischer Supermärkte – dieselben Eier, unterschiedlich verpackt und mit verschiedenen hübschen Logos beklebt.

Hier legen Hennen für österreichische Supermarktkonzerne ihre Bio-Eier über automatische Nester auf ein Förderband.

Szenenwechsel: Ich befand mich in einem Bio-Mastbetrieb in der Steiermark, wo in zwei Stalleinheiten neuntausendsechshundert Masthühner lebten, die vertraglich der Fleischindustrie verschrieben waren. Nach wochenlanger Erkundung der heimischen Bio-Geflügelbranche war ich an den Gestank der vollgestopften Großraumhallen bereits gewöhnt. Ich blickte durch die geöffnete Tür in den Stall. Das Bild, das sich mir offenbarte, kannte ich ebenfalls bereits. Es war immer dasselbe: eine große Halle, ganz ohne bäuerlichen Charme, darin dicht gedrängte Masthühner. Strukturlos und ohne ausreichende Beschäftigungsmöglichkeit. Die Tiere bedeckten den Boden, von dem ich kaum etwas zu sehen bekam, wie ein lebendiger, gackernder, flatternder Teppich.

Bio-Masthühner am »Bio-Bauernhof«. Die Elemente der Masthalle werden von einem Computer überwacht und gesteuert, der mit dem Zentralcomputer eines Geflügelkonzerns verbunden ist.

Von der Decke hing eine elektronische Geflügelwaage in das Hühnermeer herunter. Über den Tag verteilt, springen zahlreiche Tiere auf die runde Wiegeplatte. Ein Sensor schickt die Daten an einen Zentralcomputer, der das jeweils aktuelle Durchschnittsgewicht der Masthühner errechnet. Die Ergebnisse werden Tag für Tag automatisch an den Geflügelkonzern weitergeleitet, unter dessen Vertrag produziert wird.

So wissen die Mästerinnen und Mäster immer, wie profitabel ihre Riesenherde gerade ist, aber auch der übergeordnete Konzern hat vollste Kontrolle: »Ein Programm läuft im Hintergrund mit und speichert in unserer Zentrale die Daten von allen Vertragsmastbetrieben. Der Computer berechnet dann den optimalen Schlachttermin«, wurde mir vom Manager des steirischen Geflügelkonzerns Herbert Lugitsch und Söhne erklärt. »Wir dürfen die Hühner nämlich nicht zu schwer werden lassen. Dann müssten wir dem Mäster zu viel für seine Tiere bezahlen und die Schlachtkörper würden nicht mehr der Norm des Marktes entsprechen.« Dieses zentrale EDV-System sei, so erfuhr ich, Standard in der BioTM-Branche, ebenso wie in der konventionellen.

Die Computer, die bei den Landwirtinnen und Landwirten im Technikraum stehen, können aber noch mehr, als das ununterbrochene Verwiegen der Hühnerkörper und das Versenden aller Daten ans Mutterschiff. Die Anlagen kontrollieren und steuern die Lüftung, die automatische Fütterung und die automatische Wasserversorgung in den Hühnerproduktionshallen. Ich traf in allen Mastbetrieben auf dieselben elektronisch geregelten Tränke- und Futterlinien, von denen die Ställe durchzogen waren und die mir auch aus konventionellen Massentierhaltungen bekannt waren. Überhaupt wunderte ich mich darüber, wie auffallend ähnlich die meisten BioTM-Hühnermastanlagen aussahen. »Den Stallbau hat gleich der Geflügelkonzern durchgeführt, der uns unter Vertrag hat«, lieferte mir eine Mästerin die Erklärung für die Einheitlichkeit der Branche. Sie hielt mir einen Prospekt der steirischen Herbert Lugitsch und Söhne GmbH entgegen, der vor Vertragsabschluss überreicht worden war. Die Firma Lugitsch handelt nämlich – außer mit ihrem Produkt »Steirerhuhn«, einer wettbewerbsrechtlich geschützten Wort-Bild-Marke – auch mit den zur Hühnerhaltung im großen Stil notwendigen Stallsystemen. Übrigens auch mit Futter, das die Mästerinnen und Mäster nach Vertragsabschluss häufig aus den Händen der Firma mitbeziehen. Im Eiergeschäft ist der Konzern ebenfalls an vorderer Front dabei und tritt dort unter dem Namen Nest Ei auf. Ein eigenes Eier-Logistikzentrum gehört auch dazu. Den Massenmarkt für Bio-Geflügelfleisch teilt sich der Lugitsch-Konzern mit zwei weiteren Giganten, nämlich mit den Firmen Hubers Landhendl (Oberösterreich) und Wech Kärntner Bauerngeflügel. Alle drei produzieren vor allem konventionelles Fleisch.

Die Bio-Mastbetriebe, die ich besuchte, beherbergten zwischen fünftausend und knapp zehntausend Tiere. In Legebetrieben waren es dreitausend bis fünfzehntausend. Eine Landwirtin in der Steiermark, die Legehennen für die Bio-Industrie hält, erinnerte sich an die guten alten Zeiten: »Vor zwanzig Jahren begannen wir als unabhängige Bauern mit fünfhundert Hennen und konnten ein volles Einkommen damit erwirtschaften. Heute haben wir dreitausend Tiere im Stall, also sechsmal so viel. Damit zählen wir zu den Kleinsten der Branche.« Der Preisdruck sei jetzt am Bio-Massenmarkt so stark zu spüren, dass sich trotz der Betriebsvergrößerung auf das Sechsfache kein Vollerwerb mehr ausgehe, erklärte mir die Nebenerwerbslandwirtin. Ihr Mann müsse nun einer geregelten Arbeit nachgehen, damit die Familie über die Runden kommt. Ähnliches berichtete mir ein Hühnermäster in Kärnten, als er zwischen seinen beiden Hightech-Ställen mit insgesamt fast zehntausend Bio-Masthühnern stand: »Das Überleben der Mäster ist überhaupt nur mehr über hohe Stückzahlen möglich. Außerdem bin ich vertraglich an einen Geflügelkonzern gebunden, der die schlachtreifen Masthühner im Alter von etwa acht Wochen wieder abholt. Um in diesen Vertrag einzusteigen, musste ich zuerst einmal investieren, sonst könnte ich die geforderte Menge gar nicht produzieren. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.« Ein anderer Mäster beklagte den Druck, den er durch die Vertragsbindung an Geflügelkonzerne empfinde: »Es dreht sich alles um das große Geschäft.« Der überaus sympathische Mann trauerte seiner Zeit als selbstbestimmter Landwirt nach. Die strukturellen Veränderungen, sowohl in der konventionellen als auch in der Bio-Landwirtschaft, begünstigen das Entstehen von intensiver Bio-Tierhaltung. Weitaus intensiver, als es sich die Vorreiterinnen und Vorreiter der Ökolandbaubewegung jemals hätten erträumen lassen.

Bio-Putenmast: Die gesetzlich erlaubten 21 Kilogramm »Lebendgewicht« pro Quadratmeter werden in der BioTM-Branche meistens vollständig ausgereizt.

Die Gesetzgebung hat sich für die Lebensqualität der Bio-Tiere nicht sonderlich ins Zeug gelegt. Während man in der konventionellen, also herkömmlichen Eierproduktion sieben Legehennen pro Quadratmeter Stallfläche halten darf, sind es in der kontrolliert biologischen sechs – also genau ein Tier weniger. Bio-Masthühner müssen sich einen Quadratmeter Stallfläche überhaupt zu zehnt teilen. Dies ergibt sich aus dem Gesetzestext, laut welchem in Mästereien einundzwanzig Kilogramm Lebendgeflügel pro Quadratmeter untergebracht werden dürfen. Das ist immerhin um ein gutes Drittel weniger, als in der konventionellen Landwirtschaft, wenn man sich am Gewicht orientiert. Aber eng bleibt eng, unabhängig davon, ob es auch Haltungsformen mit noch geringerem Platzangebot gibt. De facto lebt ein BioTM-Masthuhn auf einer Stallfläche, die ungefähr eineinhalb DIN-A4-Seiten entspricht. Eine BioTM-Legehenne hat eine DIN-A4-Seite mehr zur Verfügung.

Das Gesetz erlaubt einem Bio-Legebetrieb sechstausend Legehennen in zwei Stalleinheiten und einem Bio-Mastbetrieb neuntausendsechshundert Tiere, ebenfalls aufgeteilt auf zwei Stalleinheiten. Obwohl sich schon diese Vorgaben nach den Wünschen der Lebensmittelkonzerne und nicht nach den Bedürfnissen der Tiere richten, lassen sich manche Bio-Tierhalter Tricks einfallen, ihre Gesamtzahl an Hühnern noch weiter in die Höhe zu treiben. Es hat sich offenbar herumgesprochen: Wer das eigene Hühnerdomizil rein formal – also nur auf dem Papier – in zwei oder mehr Betriebe aufteilt, kann die zulässige Höchstzahl der Hühner und Stalleinheiten maßgeblich überschreiten, obwohl es sich in der Realität um nur einen Betrieb handelt.

Die Handelskonzerne und Geflügelgoliaths Österreichs wissen das natürlich. Und es scheint ihnen recht gut ins Konzept zu passen. »Wir versorgen fast alle österreichischen Supermärkte in allen Bundesländern mit unseren Eiern«, teilte mir ein Hühnerhalter aus Kärnten mit, während er mit einem festen Schlag die Stalltüre verschloss, auf dass der Hühnerteppich nicht aus dem vollen Fass auslaufe. »Unsere Zwischenhandelsfirma in Schlierbach weiß: Selbst dann, wenn es in Supermärkten einmal einen Engpass für Bio-Eier gibt, können sie bei uns immer welche abholen.«

Mit Fotomaterial aus meinen Recherchen saß ich kurze Zeit später am Institut für Nutztierwissenschaften der Universität für Bodenkultur in Wien. Ich traf den Universitätsdozenten Dr. Werner Zollitsch, den ich noch aus meiner Studienzeit kenne und schätze. Er sah sich Aufnahmen an, die ich in Bio-Hühnerställen gemacht hatte. »Diese Herde von fast fünftausend Tieren müsste man mindestens vierteln, um überhaupt in die Nähe einer wirklich artgemäßen Tierhaltung zu kommen«, war der erste Kommentar des Nutztierexperten. »Aber selbst Herden mit tausend Tieren wären eigentlich noch immer zu groß, um den Hühnern ein artgemäßes Sozialleben zu ermöglichen«. Die Tiere stünden in so großen Geflügelherden ständig unter Stress, so der Universitätsdozent, weil es ihnen unmöglich sei, eine stabile soziale Rangordnung zu entwickeln. Er erklärte mir: »Insbesondere in der Hühnermast ist, neben der hohen Besatzdichte, das Fehlen von Strukturen in den Masthallen ein Problem für die Tiere.« Auch BioTM-Masthühner haben in der Praxis, im Gegensatz zu Legehühnern, zum Beispiel keine Sitzstangen. Diese wären aber notwendig, um angeborene Vogelbedürfnisse, wie das natürliche Ruheverhalten, befriedigend auszuleben. Die Füße der Hühner und Puten sind nicht für ein Leben auf ebenen Stallböden gemacht. Die Tiere brauchen erhöhte Sitzmöglichkeiten, die sie mit ihren Zehen umgreifen können, wie es Vögel eben tun. Einzelne Tiere versuchen immer wieder, sich auf die viel zu dicken Rohre der automatischen Futterlinien zu setzen, die der Länge nach durch den Stall verlaufen. Dass man den Masttieren Sitzstangen zum Ausleben ihrer elementaren Hühnerbedürfnisse verwehrt, hat in erster Linie wirtschaftliche Gründe. Einzelne Bio-Verbände empfehlen zwar Sitzstangen, doch Theorie und Praxis weichen auch in diesen Fällen maßgeblich voneinander ab. Wenn ich überhaupt auf erhöhte Sitzmöglichkeiten in Mastställen stieß – und das war meistens nicht der Fall –, dann hielten diese keiner näheren Überprüfung stand: Sie reichten nur für einen kleinen Teil der Hühner oder Puten, sodass nur die dominanten Tiere in den Genuss des erhöhten Sitzens kamen. In Putenställen traf ich gelegentlich auf einzelne Strohballen, die in der Werbung als »artgerechte Stallstrukturen« verkauft werden. Ebenfalls problematisch in derart großen Hühner- und Putenherden, egal ob in Lege- oder Mastbetrieben, sei die unzureichende Mensch-Tier-Beziehung, so der Nutztierwissenschaftler Zollitsch: »Bei solchen Dimensionen ist es nicht mehr möglich, regelmäßig durch den Stall zu gehen oder gar Beziehung zu den Tieren aufzubauen.« Auch dies ist aber im Sinne der artgemäßen Tierhaltung wichtig, da Hühner und Puten Kulturtiere sind, die seit Jahrtausenden an den Menschen gewöhnt sind und sich erst unter dessen Hand entwickelt haben.

Auslauf ins Freie! Oder doch nicht?

Kein Vorteil der biologischen Geflügelhaltung gegenüber der konventionellen Bodenhaltung wird in der Werbung offensiver ausgenutzt als der Auslauf, der Bio-Hühnern und Bio-Puten gesetzlich zur Verfügung steht. Jedem Masthuhn wird eine Freilandfläche von zwei Quadratmetern zugestanden. Bei Puten und Legehennen sind es zehn Quadratmeter pro Tier. Eines aber wissen viele Konsumentinnen und Konsumenten nicht: Ausgerechnet dieser Punkt – der Freigang ins Grüne – bietet unter Expertinnen und Experten Zündstoff für die heißesten Diskussionen. »Ich halte Geflügelherden ab tausend Tieren für Tierquälerei. Und mit dem Auslauf klappt es in diesen Dimensionen sowieso nicht mehr«, sagte mir der Besitzer eines kleinstädtischen Bio-Ladens, der seinen Eierbauern persönlich kennt und sich immer wieder davon überzeugt, dass dessen Hühnerherde nicht zu sehr in die Masse wächst. »Ich komme viel herum, weil ich landwirtschaftliche Erzeugnisse für mein Geschäft direkt bei meinen Bauern abhole«, erklärte mir der Kaufmann. »Und wann immer ich an einem dieser großen Bio-Ställe vorbeifahre, fällt mir eines auf: nämlich leer gefegte Auslaufflächen.« Diese Beobachtung hatte auch ich am laufenden Band gemacht, als ich in der Bio-Geflügel-Branche recherchierte. Obwohl ich an den Höfen über den gesamten Frühling und Sommer, zu verschiedensten Tageszeiten und während der unterschiedlichsten Wetterlagen auftauchte, suchte ich das idyllische Puten- oder Hühnervergnügen auf grünen Wiesen, das wir aus der Werbung kennen, vergebens. »Die Tiere gehen einfach nicht hinaus, das ist wirklich ein Problem«, sagte mir eine Bio-Hühnermästerin, während sie von der Masthalle aus mit dem Finger auf die Freilandfläche zeigte, die verlassen in der Nachmittagssonne lag. »Wir haben schon alles versucht. Sogar Sandhaufen haben wir draußen aufgeschüttet, weil Hühner ja von Natur aus gerne scharren.« Das habe auch nichts geholfen, erklärte mir die ratlose Landwirtin. Es seien nur wenige, einzelne Tiere hinausgegangen, die sich nicht weiter als fünf Meter unter den freien Himmel getraut hätten.

In Werbebeiträgen werden dennoch Auslaufflächen gezeigt, auf denen sich »viele« Hühner tummeln. Doch selbst wenn man hundert oder zweihundert Tiere vor der Halle sieht, dann bedeutet dies bei Herden dieser Größen, dass sich noch immer Tausende Hühner in der Enge des Stalls befinden.

Ein anderer Hühnermäster, der ähnliche Erfahrungen gemacht hatte, lieferte die Erklärung für die Auslaufprobleme gleich mit: »Die Herden sind einfach zu groß.« Dies sei in der Hühnermast noch problematischer als bei Legehennen, sagte er. »In dieser kurzen Zeit, in der die Masthühner bei uns sind, gewöhnen sie sich sowieso nicht an den Auslauf.«

Ich zeigte Werner Zollitsch, dem Universitätsdozenten an der BOKU, Fotos von Grünflächen rund um Lege- und Mastbetriebe mit Bio-Vertragsbindungen. Die Aufnahmen waren an sommerlichen Tagen entstanden. Sie zeigten angenehmes Wetter, nicht zu heiß und nicht zu kalt. Das perfekte Freilandwetter für Vögel. Doch zu sehen waren – wie gewohnt – leer stehende Gefilde trotz geöffneter Ställe. »Das ist kein Wunder!«, rief der Dozent aus. »Es fehlt an Strukturen, die die Tiere zur Deckung nutzen können.« Kein Vogel bewegt sich auf exponierten Flächen und ein paar einzelne Bäume oder Büsche reichen längst nicht aus. »Hühnerfeindlicher kann man den Platz nicht mehr gestalten, es fehlt nur noch, dass man einen Raubvogel darüber kreisen lässt«, schüttelte der Wissenschaftler seinen Kopf. »Überhaupt kann man sagen«, fügte er hinzu, »je größer die Herde, desto weniger Tiere gehen hinaus.« Sie sind einfach zu gestresst von dieser intensiven Haltung. Während es mit dem Auslauf bei BioTM-Masthühnern so gut wie nie klappt, ist die Situation für Legehennen in manchen Betrieben etwas besser. Diese nämlich leben länger und haben daher mehr Zeit, sich an ihr Umfeld zu gewöhnen.

Eine typische BioTM-Hühnermasthalle in Österreich. Vor der Halle befindet sich der exponierte Grünauslauf ohne Strukturen und Deckungsmöglichkeiten. In der Halle drängen sich Tausende von Tieren.

Die Auslaufluken sind darüber hinaus öfter geschlossen, als man es sich im Sinne der Tiere wünscht: Für Legehühner zum Beispiel an feuchten Tagen, wenn sich die Vögel ihre Füße schmutzig machen könnten. Denn dies würde die Zahl sogenannter Schmutzeier erhöhen, was für den Betrieb einen gestiegenen Arbeitsaufwand bzw. einen geringeren Gewinn bedeutet. Oder wenn es draußen wirklich nass ist und Keime zur Gefahr werden könnten. Infektionen hätten bei so großen Herden fatale Auswirkungen. Die Bio-Massenställe sind Monokulturen, in denen sich Krankheitserreger ausbreiten können wie ein Lauffeuer. Wenn es dazu kommt, müssen selbst in der biologischen Landwirtschaft Antibiotika eingesetzt werden. Während der kalten Jahreszeit bleiben die Luken der Masthallen und Legeställe oft über längere Zeiträume geschlossen. »Es gibt Herden, die ihr ganzes Leben hinter verschlossenen Türen verbringen«, erklärte mir ein Hühnermäster. Warum dies so sei, fragte ich. Er antwortete: »Im Winter kann ich die Auslaufluken manchmal wochenlang nicht öffnen. Und dann werden die Hühner schon geschlachtet.« Hühner und Puten gehen aber erfahrungsgemäß im Winter selbst dann kaum hinaus, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, und müssen sich daher mit der Enge des Stalles zufriedengeben. Kein Huhn würde beispielsweise durch Pulverschnee laufen. Im Winter begeben sich einzelne Tiere nur an optimalen Tagen ins Freie. Das bedeutet: Sonnenschein, Windstille und entweder gar keine Schneedecke oder gefrorener, tragfähiger Schnee. Der Großteil der Tiere meidet aber den Freigang im Winter generell, da die empfindlichen Augen der Hühner durch die Lichtreflexion an der weißen Schneedecke geblendet werden. Ich lernte Hühnermäster kennen, die im Herbst alle Auslaufluken schlossen und das wars dann bis zum nächsten Frühjahr.

Unabhängig von der Jahreszeit gibt es ein weiteres pikantes Detail, über das Konsumentinnen und Konsumenten weder auf den Homepages der Lebensmittelkonzerne noch in der Werbung informiert werden: Die Hühnermast dauert insgesamt acht bis neun Wochen. Während der ersten vier Wochen, also bis zur vollständigen Befiederung, werden die jungen Tiere ohne Auslauf gehalten. Diese Zeit wird auch als Vormast bezeichnet. In Vormastställen beträgt die Besatzdichte bis zu fünfunddreißig Hühner pro Quadratmeter. Und noch etwas lässt uns die Werbung nicht wissen: Bio-Elterntiere – das sind die, deren Eier in Brutfabriken ausgebrütet werden und die so für den Nachwuchs an Industrieküken sorgen – kommen ihr ganzes Leben lang grundsätzlich nicht unter freien Himmel. In der Elterntierhaltung herrscht eine Ausnahmeregelung und es ist kein Grünauslauf vorgesehen. Aus diesem Grund dürfen Bio-Elterntierhalter ihre Eier auch nicht als Bio-Eier kennzeichnen. Stattdessen müssen sie den Stempel für herkömmliche Bodenhaltung verwenden. Während es für Lege- und Masthühner auch in Österreich Landwirtinnen und Landwirte gibt, die vertraglich Bio-Elterntiere für Geflügelkonzerne halten, existiert hierzulande für Bio-Puten kein einziger solcher Betrieb. Man ist auf ausländische Bruteier angewiesen.

In der Bio-Vormast, die in der Regel vier Wochen dauert, gibt es grundsätzlich keinen Auslauf und es werden bis zu 35 Tiere pro m2 gehalten.

Bio-Elterntieren bleibt der Grünauslauf ihr ganzes Leben lang verwehrt

Ein Wort zum Ei

Die historische oberösterreichische Stadt Schlierbach wurde im Mittelalter malerisch an einen Hang gebaut. Heute ist sie Sitz eines marktwirtschaftlich bedeutenden Geflügelkonzerns. Gemeinsam mit drei anderen Goliaths der Branche beherrscht die Firma den gesamten österreichischen Eiermarkt. Fast jedes Ei, das Sie in einem Supermarkt oder beim Discounter kaufen, ganz egal ob biologisch oder konventionell, kommt von einem der vier »Gigantisten«. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es aus Schlierbach geliefert wurde, ist am größten. Die Firma ist in Österreich marktführend. Fünfzig Prozent der heimischen Eierproduktion stehen unter ihrem Regiment. Auch viele Mast- und Legeküken der Bio-Industrie stammen aus einer industriellen Brüterei, die zu dem Konzern gehört. Und jeden Dienstag ist dort »Bio-Schlüpftag«.

Wieder einmal kommt alles aus einer Hand: »Bio-Eier – konventionelle Eier – Bruteier – Küken – Junghennen.« Mit diesen Worten wird man in fetten Lettern auf der Homepage der Firma begrüßt. Das Unternehmen mischt in allen Bereichen der Eier- und Geflügelindustrie mit. Deswegen schaffen seine Kükenfließbänder fünfzigtausend transportfertige Küken pro Stunde. Kein Wunder, dass sich ein derart auf wirtschaftliches Wachstum ausgerichteter Konzern auch ein Stück des Bio-Kuchens abschneiden möchte.

Als ich in der Eierpackhalle der Zentrale in Schlierbach stand, war ich nicht überrascht darüber, dass es dort vor Großförderbändern und Robotern geradezu wimmelte. In den vollgestopften Lagerhallen stapelte sich das Verpackungsmaterial bis unter die Decke. »In vier Wochen haben wir das alles verbraucht«, schätzte der Geschäftsführer. In diesem Lager entdeckte ich den Großteil aller mir bekannten Eierverpackungen. »Wir liefern an alle Supermärkte und unter verschiedenen Marken«, kommentierte der Chef die unüberschaubare Vielfalt. Doch auch sein eigenes Unternehmen nimmt unter mehreren Namen an immer demselben großen Spiel teil: Wenn es nicht unter der eigentlichen Bezeichnung »Geflügel GmbH« auftritt, dann unter dem Namen »Die Eiermacher«. Eigens für Ja!Natürlich liefert man schließlich als »Bio-Produkte Stift Schlierbach Handels GmbH«. Die übrige Hälfte des Massenmarktes für Eier teilen sich – vorwiegend als Vermarkter – die drei Mitbewerber, namentlich die Firmen Schlögl Ei, Tonis Freilandeier und Nest Ei. Hinter der letztgenannten Firma, Nest Ei, steckt die bereits bekannt gemachte Lugitsch GmbH: SteirerhuhnTM.

Endstation BioTM: Das Todeskarussell

Durch einen schmalen Hintereingang trat ich aus dem Tageslicht in den Schlachthof ein. Drinnen herrschte eigentümliches schwachblaues Licht. Diese Art von Licht können Hühner nicht wahrnehmen, sie empfinden den Raum als dunkel. Es wird immer wieder behauptet, das Blaulicht werde eingesetzt, um den Stress der Hühner zu reduzieren. Der eigentliche Grund ist aber ein anderer: Hühner, die nichts sehen, lassen sich der industriellen Anlage leichter zuführen. Der Eingang, durch den ich hereingekommen war, befand sich direkt neben einem stählernen Karussell. Wer in dieses Karussell einsteigt, steigt nie wieder aus. Es war gerade Chargenwechsel. Deswegen ratterten leere Metallhaken an mir vorbei (etwa drei in der Sekunde). Dann hörte ich ein klapperndes Geräusch am Anfang des Karussells, gefolgt von weiteren. Noch war mir das Geschehen verborgen, denn das Fließband nahm einen gebogenen Verlauf und ich konnte nicht um die Kurve sehen. Nebenan hatte der Hubstapler die Hühnerladung auf die Schlachtlinie gekippt und man hatte begonnen, die Tiere kopfüber an die Haken zu hängen. Ich blickte in das bläulich durchzogene Schwarz. Dann tauchte aus dem Dunkeln das erste Huhn auf, die Beine nach oben. Es raste auf ein rotierendes Messer zu, eine tödliche Scheibe, von der ich nur einen Schritt entfernt stand. Ich folgte mit meinen Augen dem Tier, das um die Kurve geschleppt wurde, während dahinter schon unzählige nachkamen und das schaurige Klappern aus der Dunkelheit immer lauter und dichter wurde.

Alles, was von nun an geschah, spielte sich im hämmernden Akkord ab: Die Hälse der Tiere wurden von einer Metallschiene erfasst, gespannt und im nächsten Augenblick von einem Gummirad positioniert. Schon im übernächsten Moment erfolgte der Kehlschnitt durch das Rotationsmesser. Ich befand mich im Schlachthof der Firma Wech Kärntner Bauerngeflügel. Bio-Hühner, die schon auf Fließbändern geboren worden waren, starben vor meinen Augen auch wieder auf Fließbändern. So nahm der Zyklus des kontrolliert biologischen Lebens und Sterbens seinen Lauf. Zentralisierung und Industrialisierung machen vor dem Akt des Tötens genauso wenig halt wie vor der Geburt. Ich brauchte nur zwei große Geflügelschlachthöfe zu besuchen und kannte bereits die Todesstätten des Großteils aller Bio-Hühner der Supermarktkonzerne und Discounter. In beiden Betrieben erfolgten Schlachtung, Zerlegung und Verpackung unter einem Dach. Das bedeutet: Man steckt am Anfang der Produktionsanlage ein lebendiges Huhn hinein und bekommt es am Ende, zerlegt und verkaufsfertig verpackt, wieder heraus. Dazwischen ist kein Ab- oder Umhängen der Schlachtkörper nötig, keine Pause und kein Aufenthalt. Es ist wie in einem riesengroßen, endlosen und immer wieder von vorne beginnenden Karussell, das einzig nach drei Kriterien designt wurde: Mehr, Mehr und Mehr!

Und das sieht in der Praxis so aus: Ich stand in der Anlieferungshalle am Schlachthof der Firma Hubers Landhendl in Oberösterreich. Die Massentiertransporter mit den lebenden Hühnern waren, wie üblich, am Tag zuvor bis Mitternacht angekommen. Seither harrten die Tiere in der Warteschleife aus. Sie waren bereits mitsamt LKW verwogen worden (man braucht dann nur mehr das Gewicht des Trucks abzurechnen). Draußen und in der Anlieferungshalle stapelten sich die Container mit der Lebendware. »In der Halle selbst können wir mindestens sechs volle LKW-Züge gleichzeitig unterbringen und nacheinander abladen. In Spitzenzeiten sind es sogar mehr«, ließ mich einer der Veterinärmediziner des Betriebes wissen, der an diesem Tag die Produktion überwachte.

Ein Hubstapler kam angerollt und begann, die Bio-Hühner aus dem LKW containerweise auf ein breites Förderband zu schlichten. Dann wurden sie, als wären sie Kartoffeln, vollautomatisch in die Schlachtlinie gekippt.

Allein an diesem Tag traten in dem Betrieb hundertvierzigtausend Hühner auf diese Weise die Reise in den industriellen Tod an. Fünfzigtausend davon waren Bio-Tiere und auf dem Weg in die Regale von Zurück zum Ursprung (Hofer), Ja!Natürlich (Rewe) und Natur* pur (Spar). Die Tiere fingen an, aufgeregt zu flattern und versuchten, übereinander hinweg zu flüchten. Doch das Fließband war schneller und beförderte die Hühnerberge in den lang gestreckten Tunnel der Gasanlage. Von nun an konnte ich das schaurige Treiben nur mehr durch gläserne Blickfenster beobachten. Die »Betäubung« (treffender wäre: Erstickung) erfolgte in zwei Phasen. Zunächst wurden die Tiere bei einer noch geringen Gaskonzentration durch die Anlage geschickt. Das bot einen entsetzlichen Anblick. Die Hühner rissen ihre Schnäbel weit auf, rangen um Luft, verloren aber nicht das Bewusstsein. Die Schnabelatmung ist bei Vögeln ein Zeichen größter Atemnot. »Das gefällt den Tieren natürlich gar nicht«, kommentierte der Veterinärmediziner das Geschehen. »Wir müssen sie zuerst einer geringen Gaskonzentration aussetzen, damit die eigentliche Betäubung dann greift.« Am Ende der lang gestreckten Gasanlage kehrte das Fließband um und transportierte die Hühner noch einmal durch den Tunnel. Diesmal eine Etage tiefer und bei hoher CO2-Konzentration: Massenbetäubung. Schließlich spuckte das metallene Monstrum Berge an regungslosen Vögeln aus. Auf einem breiten Fließband wurden sie, wild durcheinandergewürfelt, zum Einhängekarussell geschleppt und von Hand in die Metallhaken gehängt. »Diese Männer haben die unangenehmste Arbeit im ganzen Schlachthof«, wurde mir erklärt, aber ich hatte mir das ohnedies schon gedacht. Die Arbeiter, die aus Osteuropa und Afrika kamen, mussten mit der rasenden Geschwindigkeit der Maschinen Schritt halten. Sie standen unter Zeitdruck, die Luft war schlecht, das Ambiente schmutzig und das Getöse der Anlagen erschien mir auf Dauer unerträglich. Diese Männer waren zu integrativen Bestandteilen der Maschinen geworden. Derartig monotone Arbeit – viele Tausende Male pro Tag denselben Handgriff – bleibt nicht ohne gesundheitliche Folgen. Zwei von ihnen nahmen sich Auszeit und fingen an, sich gegenseitig zu massieren. Immerhin: So ein Bio-Huhn wiegt zwei Kilogramm. Einer fragte mich nach einer Schmerztablette und erschien dabei nur gezwungen humorvoll. Ich hatte keine.

Ich ließ die Arbeiter hinter mir, folgte der Endlosschleife an sterbenden Hühnern und bewegte mich vorbei an dem bereits beschriebenen Rotationsmesser, das zehntausend Tieren pro Stunde die Kehle durchschnitt. Jeder einzelne weitere Verarbeitungsschritt musste während der Fahrt geschehen, da das Fließband nie stehen bleiben durfte. Es lief ununterbrochen, von drei Uhr morgens bis sieben Uhr abends. Es durchzog – wie ein verwinkeltes, verschachteltes Todeskarussell – den gesamten Fabrikkomplex von Alpha bis Omega. Ausbluten während voller Fahrt. Transport durch vier Brühtunnel und fünf Rupftunnel. Waschen, Abziehen von Kopf und Speiseröhre, Aufbohren der Kloake, Ausnehmen und Aussaugen. Abschneiden von Körperteilen, Hacken hier, Hacken dort: Überall bohrten Roboter ihre Arme im dreifachen Sekundenrhythmus in die Hühnerkörper, klopften und zerrten an ihnen, rüttelten und schüttelten sie, zermalmten Teile. Köpfe und Speiseröhren tanzten, auf Haken hängend, über meinen eigenen Kopf hinweg. Unter meinen Füßen verliefen Kanäle, in denen Ströme des blutigen Abwassers kreuz und quer durch die Hallen flossen. Die fertigen Schlachtkörper stiegen dann in Reih und Glied durch eine Luke in der Decke ins obere Stockwerk auf. Dort betrat ich schließlich den verrücktesten Kühlraum, den ich je gesehen hatte. Weil die Anlage niemals stehen bleiben darf, können die Hühner auch im Kühlraum nicht gestoppt oder etwa sogar abgenommen werden. Die Kühlhalle war daher vielfach durchzogen von dem Hühnerfließband. Es verlief dort im Zickzack, hin und her, hinauf und hinunter. Die Hühner waren ununterbrochen in Bewegung und dennoch dauerte es beinahe drei Stunden, bis sie die Kühlung perfekt temperiert wieder verlassen hatten. In einem anderen Schlachthof waren es knapp zwei Stunden. Dann ging es weiter mit der Zerlegung und Verpackung, bis irgendwann am Ende die plastikverschweißten und mit verschiedenen Markenzeichen beklebten Fleisch- und Innereientassen entnommen werden konnten.

Der Exitus im Todeskarussell tritt für Bio-Hühner im Alter von acht bis neun Wochen ein, für Bio-Puten mit zwanzig bis vierundzwanzig Wochen. Bio-Legehühner treten diese Reise nach etwa zwölf Monaten an, wenn ihre Legeleistung nicht mehr den Anforderungen der Handelskonzerne entspricht. Ab der einundzwanzigsten Lebenswoche liegt die Legeleistung der Hennen bei etwa neunzig Prozent und sinkt bis zum Ende des ersten Jahres auf siebzig bis fünfundsiebzig Prozent. Das bedeutet, dass pro hundert Tiere noch immer täglich siebzig bis fünfundsiebzig Eier anfallen. Die Hennen sind zu diesem Zeitpunkt noch jung. Sie könnten fünf Jahre alt werden und weiterhin Eier legen. »Die Herde ist dann aber nicht mehr lukrativ«, erläuterte mir eine Bio-Eierproduzentin den Grund für die frühe Schlachtung. Warum nicht, wollte ich wissen. Weil der Handel mit seinen Abnahmepreisen nicht sonderlich flexibel sei, war die Antwort.

|

Schlachtzeitpunkte für Geflügel |

|||||

|

Masthühner |

Mastputen |

Legehennen |

|||

|

bio |

konventionell |

bio |

konventionell |

||

|

Schlacht- alter |

8-9 Wo. |

5-6 Wo. |

Hennen: 20 Wo. |

Hennen: 15-20 Wo. |

12 Monate |

|

Hähne: 20-25 Wo. |

Hähne: 20 Wo. |

||||

|

Schlacht-gewicht |

2 - 2,2 kg |

1,6 - 1,8 kg |

Hennen: 11 kg |

Hennen: 10 kg |

|

|

Hähne: 20 kg |

Hähne: 20 kg |

||||

Beachten Sie vor allem bei Masthühnern das Verhältnis zwischen Gewicht und Alter. »Langsam wachsende« Bio-Hühner werden zwar länger gemästet, haben dann aber auch höhere Schlachtgewichte.

Bio-Tech im Hühnerstall

JA-757, Red-JA-brown und JA-Color-Yield13. Diese Hybridhühner haben eine Gemeinsamkeit: Alle drei wurden von demselben internationalen Biotech-Konzern, bekannt unter dem Namen »Hubbard«, nach den Bedürfnissen des Geflügelfleischmarktes entwickelt. Sie beherrschen die gesamte BioTM-Branche. In keinem Maststall des Massenmarktes traf ich auf andere Rassen als diese. Obwohl sie nicht speziell für die Bio-Produktion designt sind und auch in der konventionellen Agrarindustrie zum Einsatz kommen, erfreuen sie sich unter BioTM-Konzernen derzeit besonderer Beliebtheit, weil sie etwas langsamer wachsen als manche andere Hybridsorten. Dennoch gibt der Biotech-Konzern an, mit den Hühnerzüchtungen den »heavy weight market« sowie den »medium weight market« zu bedienen. In der Werbung sprechen die Supermarktkonzerne, die das Fleisch von JA-757, Red-JA-brown oder JA-Color-Yield im Sortiment haben, freizügig von »langsam wachsenden Rassen«. Der nach Bauernhofidylle klingende Begriff der Langsamkeit ist ein Dauerbrenner in der Bio-Werbung, und zwar in fast allen Produktgruppen. »Langsam wachsende Rassen« – das klingt nach alten Rassen, nach lokalen Landsorten, deren Erhaltung man in der ursprünglichen Ökolandbau-Bewegung gefordert hat. Den Bio-Hybridhühnern werden im Marketing sogar klingende Namen wie etwa »Schlierbacher Bio-Wildhendl« gegeben. Durch die Regionsbezeichnung »Schlierbach« entsteht der Eindruck, es handle sich um eine lokale Landrasse. Tatsächlich aber befindet sich in der Region Schlierbach lediglich die Fabrik mit ihren Kükenfließbändern, in der die Hybrid-Eier bebrütet werden. Keine alte Rasse und schon gar kein »Wildhuhn« passen in das Geschäftskonzept der BioTM-Branche, das auf Leistung und Ertrag aufbaut. Und »Wildhühner« trifft man seit über viertausend Jahren in der Landwirtschaft grundsätzlich nicht an. Sie leben, wie das Wort schon sagt, in der Wildnis – und zwar in Südostasien. In der Zoologie sind sie als Bankivahühner (Gallus gallus) bekannt.

Der Hubbard-Konzern, aus dessen Laboratorien die Designerhühner JA-757, Red-JA-brown und JA-Color-Yield stammen, wirbt auf seiner Homepage mit hohen Schlachtgewichten. Für alle Bedürfnisse gibt es eine eigene Produktlinie. Kundinnen und Kunden wählen beispielsweise zwischen Tieren aus der Classic- oder der JV-Serie, aus den Serien Flex und F15 oder aus der H1-Reihe. Der Biotech-Goliath berichtet über seine internationalen Standorte in den USA sowie in Europa und betont die moderne Labortechnologie, die zum Einsatz kommt. Hubbard gehört zu Groupe Grimaud, einem weltumspannenden Giganten der Biotechnologie, Pharmazie und genetischen Selektion bei Tieren. Auf der Firmenhomepage erfuhr ich, dass den Ingenieurinnen und Ingenieuren neueste Computeranlagen zur genetischen Analyse ihrer – Zitat: »Elite-Zuchttiere« – zur Verfügung stehen. Ganz besonders nobel sei es, so der Konzern, dass seine Zuchtlinien weißes Fleisch aufweisen, das sich besser vermarktet, obwohl die Farbe weder etwas über die Qualität, noch über den Fettgehalt aussagt. Die Hühnerdesigner geben an, zu den Anbietern der kommerziell ertragreichsten Rassen zu zählen. »Und das ist nur der Anfang unserer laufenden Innovationen in der Entwicklung neuer Sorten«, heißt es weiter. Wer mehr wissen möchte, kann sich an die Hubbard-Niederlassungen in Holland oder Frankreich wenden, die für den österreichischen Markt zuständig sind. Leider hat die Philosophie der »Elite-Rassen« auch ihre Schattenseiten, wenn marktwirtschaftliche Kriterien bei der Zuchtwahl im Vordergrund stehen. »Viele unserer Tiere humpeln«, berichtete einer der Mäster, die ich besuchte. Wie bei allen auf Leistung gezüchteten Rassen, so können auch bei den Bio-Hühnern gesundheitliche Beeinträchtigungen beobachtet werden. Schwachstellen sind vor allem das Herz-Kreislaufsystem und der Stützapparat. »Der Bewegungsmangel begünstigt noch dazu das Auftreten von Beinfehlern und Lahmheiten«, ergänzte der Nutztierwissenschaftler und Universitätsdozent Dr. Werner Zollitsch von der Universität für Bodenkultur in Wien.

Nicht nur alle Masthühner des BioTM-Massenmarktes stammen aus den Händen eines der Global Player im Biotech-Business. Wann immer ich Legebetriebe besuchte, die von den Bio-Marken der Supermärkte und Discounter unter Vertrag gestellt worden waren, stieß ich auf die selben Legehennen, die der Hybridherkunft »Lohmann Brown Classic« zuzuordnen sind. Der internationale Lohmann-Konzern mit Sitz in Deutschland ist mit einem seiner zahlreichen Schwesterkonzerne auch im pharmazeutischen Geschäft mit Impfstoffen vertreten. Er verfügt über Produktionsstandorte und Tochtergesellschaften in allen Regionen der Erde, wie sich der Homepage der Firma entnehmen lässt. Der Konzern gilt als Weltmarktführer der Legehennen-Technologie. Die zentralen Biotech-Labore befinden sich außer in Deutschland auch in Kanada und in den USA. »Für jeden Markt das richtige Ei«, so lautet der Leitspruch bei Lohmann. Deswegen können die Kunden aus acht verschiedenen Hybridhuhntypen wählen: LSL-Classic, LSL-Lite, LSL-Extra, Brown-Classic, Brown-Lite, Brown-Tradition, Brown-Silver und Brown-Sandy. Der Typus Brown-Classic, den ich während meiner Recherchen in sämtlichen Bio-Ställen antraf, dominiert alle Eiermärkte der Welt, ganz egal ob biologische oder konventionelle14. Dies liegt wohl an der besonders hohen Leistung, die von Lohmann herausgestrichen wird. Eine solche Biotech-Henne weist während der »Produktionsspitze« eine Legeleistung von 95 Prozent auf. Sie legt also an 95 von 100 Tagen ein Ei. Das entspräche pro Henne, so die Angaben des Konzerns, einer »Produktionsmasse« von mehr als 20 Kilogramm Ei-Masse in zwölf Monaten. Danach haben die Tiere ihre Dienste für die Industrie getan, werden verladen und dem bereits dargestellten Todeskarussell zugeführt. Lohmann bietet eben eine »breite Palette an wettbewerbsfähigen Tieren an«, so die Werbetexte. Der Typus Classic-Brown ist laut dem Konzern für alle Haltungsformen geeignet: Bio- und Freilandhaltung, Bodenhaltung, Käfighaltung und Kleingruppenhaltung15. Die männlichen Küken dieser Serie lassen sich außerdem anhand ihrer Flügelfedern besonders einfach von den weiblichen unterscheiden und der maschinellen Tötung zuführen – auch auf schnellen Fließbandanlagen.

BioTM-Werbeillusionen rund ums Geflügel

Nichts aus der Hühner-Realität, über die ich Ihnen auf den vergangenen Seiten berichtet habe, eignet sich für den großen Kundenfang, schon gar nicht unter Bio-Konsumentinnen und Bio-Konsumenten. Zur Herstellung von »Informationsfilmen« schicken die Konzerne des Lebensmittelhandels ihre Kameras daher bevorzugt zu sorgfältig ausgewählten und werbetauglichen Betrieben. Oft sind diese nicht repräsentativ oder die Kameraführung wird einer Art Werbezensur unterworfen. Gezeigt wird dann nur, was die Konsumentinnen und Konsumenten sehen und glauben »dürfen«. Manchmal sind der Werbung scheinbar gar keine Grenzen mehr für mediale Verzerrung gesetzt.

Im Auftrag von Spar begibt sich Mirjam Weichselbraun für die Kameras von Natur*pur früh morgens in den Hühnerstall eines alten, hölzernen Bauernhauses. Drinnen stößt sie auf eine einzelne Legehenne im dichten Stroh, mit viel Platz und einem Federnkleid, das an alte italienische Landrassen erinnert. Ganz besonders ist mir ein TV-Werbespot der Rewe-Marke Ja!Natürlich im Gedächtnis geblieben – und somit befinden wir uns auch schon vollends in der Märchenwelt des allabendlichen Fernsehwerbeblocks: Da ist ein Bauernhof zu sehen, der so richtig in Szene geworfen und zu einer filmreifen Bühne umgestaltet wurde. Vor dem urigen Holzhäuschen tobt eine kleine Hühnerherde umher. Im Hintergrund: ein nostalgischer Traktor aus den Sechzigern, ein Stapel Brennholz und ein handgemachter Holzzaun, der die ganze Szenerie einrahmt. Ein Picknickkorb auf einer karierten Decke, geziert von zarten Holunderblüten, gehört ebenfalls zum Szenario. Und zwei putzige Bauernkätzchen dürfen natürlich nicht fehlen. Ein Schauspieler hat sich in ein kariertes Hemd geworfen. Er ist der Bauer, der die Hühner liebevoll aus einer Küchenpfanne mit Maiskörnern füttern wird. Hinzu gesellt sich ein rosarotes, sprechendes Schweinchen, das dem Rewe-Konzern als entzückendes »Ja!Natürlich-Schweinderl« Tür und Tor in die Herzen der Österreicherinnen und Österreicher öffnet. Voilà, die Werbeidylle ist perfekt. Nach diesem Feuerwerk der Sinneseindrücke sagt der Werbesprecher nur mehr seinen Text auf: »Eier von überglücklichen Hühnern? – Ja, natürlich!« Die Abweichungen dieser werbemedialen Darstellungen von der Realität sind so gravierend, dass man sie nicht mehr so einfach ignorieren kann. Das falsche Spiel der Werbung lässt sich nicht mehr so ohne Weiteres als »Freiheit der Kunst« abtun. Denn es sind reale Erwartungen von Konsumentinnen und Konsumenten daran geknüpft. Die nächsten beiden Kapitel beschäftigen sich ausführlich mit der Welt des BioTM-Marketings.