V

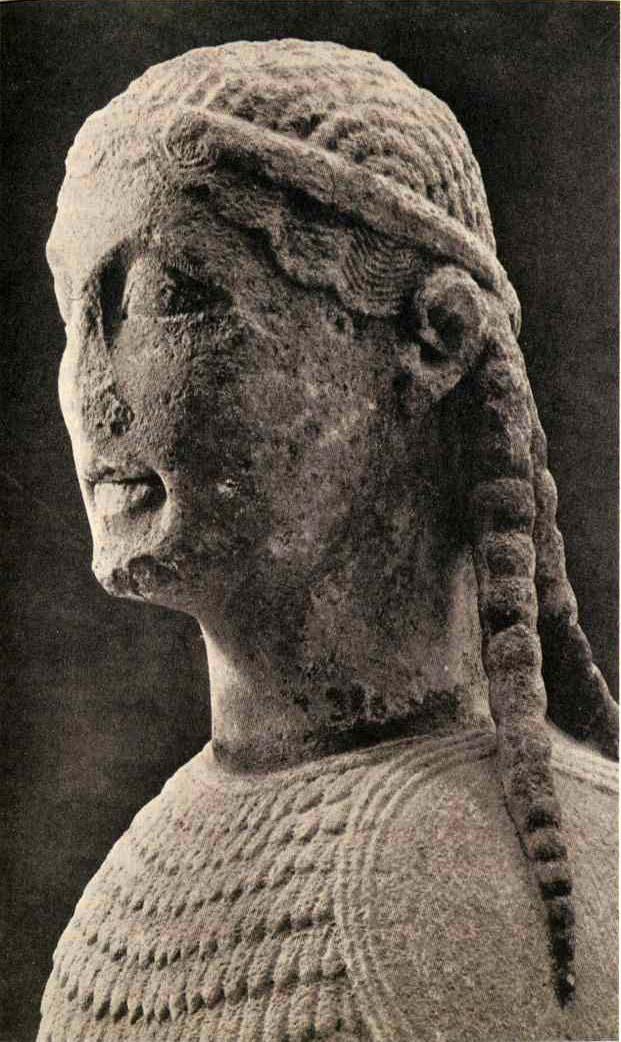

Volvía de Grecia en barco, y debía llegar a Venecia al día siguiente. Grecia, con sus templos rectangulares subordinados a las grandes masas del sitio, me habló de nuevo acerca de una sencilla alianza, hecha de limitación y de inmediatez, con el lugar de la existencia, pero se fue alejando hasta volverse imagen; sin embargo Italia, tierra de imágenes, solicitaba cada vez más mi pensamiento. Así, con la inteligencia dividida, pasé la noche escribiendo. Me obsesionaba un recuerdo, y me pareció que tendría alguna relación con esa contradicción y con mi deseo de vencerla. En Delfos, en su pequeño museo, volví a ver la Esfinge de Naxos, y otra vez sus ojos me sorprendieron. Están abiertos, lo sabemos, con la violencia de una mirada que, alegre, se entrega a los inicios del conocimiento. Pero al pasar los siglos, los hielos sucediendo a las lluvias, el mármol se erosionó, el alto párpado, que era sólo una especie de bordado sobre el globo, prácticamente desapareció: podemos creer que la Esfinge cerró los ojos y, como aún sonríe, soñar que sueña, con la mirada dirigida ahora hacia una imagen interior. ¿Qué ve la Esfinge? ¿La forma estable o la metamorfosis infinita? ¿O tal vez las confunde en una nueva visión, en una mirada absoluta? Pero al hacernos estas preguntas, otras pronto toman forma. El deterioro, me digo, con pocos recursos ha agregado tanto a la obra que no es posible concebir que el escultor no lo hubiese previsto. Él sabía que las estatuas terminaban entre el polvo de las cabras, y trazó esa delgada línea sobre la órbita vacía para que fuera borrada por el tiempo, y para que un pastor meditara. ¿Pero empleó así el tiempo sin reflexionar sobre su ser, sus exigencias, sobre su eficacia quizá? ¿Y no es a ésta, acaso, a quien dio sentido con el único elemento de la obra que permitió que el tiempo alcanzara? Imaginé entonces que la Esfinge era la ecuación en la que figurarían, en una relación definida, el conocimiento espacial y la sabiduría, la belleza inteligible y otra, desconocida. Y para calcularla, mis hojas se cubrían de palabras que impelían y apremiaban, no por primera vez, mi torpe necesidad de un pensamiento coherente.

Y otra vez sus ojos me sorprendieron.

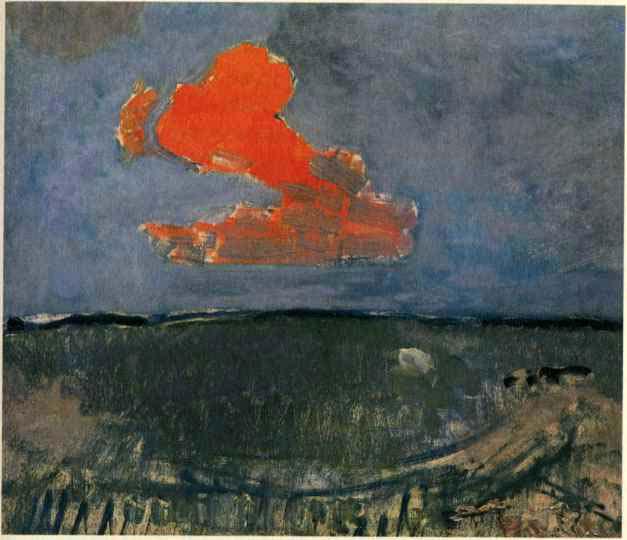

Pero quizá al atardecer y al anochecer había observado demasiado, en la popa, la espuma anudarse y desanudarse, los golfos abrirse y cerrarse, las islas dispersarse, el cielo hacer girar sus nubes, o quizá era el efecto del ruido del motor y del agua, envolviendo la cabina: en todo caso, sólo agregué correcciones a correcciones, sin encontrar nada, y sin nada descartar verdaderamente (lo que habría bastado), cuando subí al puente —era de noche todavía— para mirar las luces de Brindisi. Quería ver al menos algunos barcos en el puerto, las bodegas, la masa del Domo iluminada. Pero sólo me ocupaba de mis pensamientos, de nuevo pesimistas. He aquí el lugar, me decía, donde Virgilio murió, dejando inacabado su poema. Y yo, esta noche, ¿qué he hecho? Me encontraba solo en el infinito del mar, con la insistencia de la máquina que marca el tiempo, con el recuerdo de las losas de Delfos e Italia frente a mí, ésa era mi condición resumida por entero. Y me dejé atrapar una vez más por un espejismo, y lo sondeé en vano, y huí de mí. La ribera que el barco comenzó a seguir en la luz del alba, de golpe se formó ante mí, amenazante. Comprendí que era el laberinto donde, engañado por la belleza, ese enigma, atraído como los pájaros de Zeuxis a la nada de la imagen, terminaría por perderme, habiéndolo deseado. Y por la tarde la lenta aproximación a Venecia pareció confirmar mis temores. Porque el cielo, a pesar del sol, era negro, y porque el mar, a pesar de ser opaco, tenía la alta claridad de un verde absenta, y yo imaginaba ya que las breves islas, los edificios, las iglesias, aun la de Palladio, no eran más que el negativo, trabajado por irisaciones innumerables, de lo que en positivo —fotografía inconcebible— sólo aparecía plenamente en otra parte, en una sala cualquiera, digamos.

Pero fue en una ciudad real donde desembarqué ese día, y los carteles, y aun las banderolas para anunciar una exposición de pintura, eran la prueba. Se trataba de una de las raras retrospectivas de arte antiguo que no habría deseado encontrar a mi paso por Venecia: porque era «Crivelli e i Crivelleschi», Cario Crivelli y sus imitadores o estudiantes, y no tenía estima alguna por sus trabajos que, en Londres esencialmente, ya había visto. Pero ese rechazo no tenía otra causa más que la mediocridad de Crivelli. No odiaba esa especie de oscuro anillo con el que hace más pesadas las figuras, montura finisecular demasiado rica para sus colores otoñales. Y al examinar el cartel me dije que si simplemente me describieran esas altas Vírgenes, a un tiempo hieráticas e infantiles y vagamente perversas; si agregaran que en esta obra, decorativa al fin y al cabo, vacilan los reflejos de Mantegna y de Bellini; y que fue pintada en diferentes ciudades de la costa adriática, en la región de Ancona y Macerata, misteriosa entre todas; si me anunciaran tales maravillas, y aun si, debido al oscuro anillo, lo hicieran de forma reservada, un impulso vendría a mí, una esperanza, y me arrojaría en la trampa. Fui a la exposición y, sin cambiar de idea (porque la simple mediocridad, sin doble fondo, sin secreto, existe), insistí en mis reflexiones un poco irónicas. Después de todo, pensé, habrá sido como una cita a la que nunca llega la otra persona. Y poco a poco nos damos cuenta de que nunca la hemos visto, de que no sabemos nada de ella, de que podemos dudar de su existencia —excepto porque perdura el hecho de que hubo una cita—… Pensamientos que no conducen a nada cuando, de pronto, un retablo llamó mi atención, o quizá fue su predela.

Consulté el catálogo y supe que era la obra de un pintor que presentaban como uno de los discípulos, uno de los crivelleschi, un artesano poco conocido y cuya calidad se discutía. Sin embargo el cuadro revelaba un talento que, juzgué, era superior al del maestro. No tenía el contorno triste y el color —hasta donde recuerdo— era más transparente, más claro. Pero no era eso lo importante, o así lo creí, porque fue un rostro lo que me retuvo, su expresión singular. Entre los santos que rodeaban a la Virgen y al Niño había uno (diez años después, al mirar la fotografía, ignoro cuál es) joven, un poco angelical, y que sonreía —pero ¿el temblor de ironía, de fervor, que parecía errar en su figura, era en verdad una sonrisa?—. La imagen era pequeña, había sido dañada, era poco legible, y lo más prudente habría sido no interrogarla más. Pero me encontraba en Italia, mi demonio había despertado y me susurraba que debía descifrar el lado oculto de la imprecisión, hacer de la carencia la plenitud. Y así una idea invadió mi espíritu. Ese rostro, me dije, expresa con su sonrisa (pero no es una sonrisa) un sentimiento desconocido. No es un sentimiento que los defectos de la imagen nos impidan conocer (no tiene defectos), sino una forma del ser tan importante como la fe o la esperanza, y que se nos escapa sin embargo, no puede más que escapársenos, nos trasciende en realidad, porque las categorías de nuestra conciencia, o de la conciencia de las sociedades de otras épocas, no tienen la mínima relación, la mínima oscura frontera con lo que ha sido ese sentimiento… La ensoñación no era nueva para mí (pero en otro tiempo no habría osado identificar así, de golpe, un signo de la otra tierra) y, al formarla, al padecerla una vez más, habría debido sentir algún cansancio. Pero no, una especie de ligereza en la esperanza que hasta entonces nunca había sentido, y aun la alegría, surgió en mí, y sentí que era profunda y que sería duradera.

Pero ahora es necesario que haga una precisión. Esta vez, el pensamiento de un «sentimiento desconocido» no llegó a mí como otras quimeras semejantes lo habían hecho, es decir, directamente al nivel del horizonte de mi existencia: un sueño, no podría dudarlo, pero también el deseo de tomarlo en serio y de vivirlo en mi condición más íntima. No, el contexto ya no era mi vida en el minuto presente, sino una estructura tan imaginaria como la idea primera que surgió con ella, aunque ligeramente en retirada y todavía incompleta: el esbozo, y aun el proyecto, de un relato. ¿Un sentimiento desconocido, una variación en el espíritu, por siempre impenetrable, en el instante en que pintaba Lorenzo d’Alessandro, y que afectó al menos por un momento la oscura región de San Severino, en las Marcas (a dos pasos, qué coincidencia, de Camerino)? Sí, pero también un historiador de la pintura del Quattrocento que un día… No, no será precisamente ese cuadro. Describiré, y éste es mi derecho de narrador, una obra más difícil de atribuir y aun de localizar: quizá originaria de Umbría como de las Marcas, o aun del sur de la Toscana, debido a la influencia, en su tratamiento del espacio, de los primeros trabajos importantes sobre la perspectiva. Desde hacía mucho tiempo, el retablo estaba en el olvido. En un granero, en una sacristía, el polvo se apoderaba de él. Cuando lo encontraron, cuando lo pusieron en venta, volvió a desaparecer en una colección de Estados Unidos, no sin que The Burlington Magazine publicara antes una fotografía. Y el historiador…

Fue entonces como si tres lámparas (o cuatro), dispuestas en serie a lo largo de una galería subterránea, se iluminaran bruscamente, se iluminaran una después de la otra, y yo estaba en uno de los sillones de la exposición, y luego en el patio del palacio ducal, tomando notas sobre mis rodillas. Primera idea, contemporánea de la mirada primera: el historiador ve la fotografía de The Burlington, y de inmediato se persuade de que se trata de un sentimiento desconocido. Y para anunciar su descubrimiento y pedir ayuda —otras fotografías, por ejemplo, o documentos de archivos, sugerencias para una atribución precisa—, publica en la revista un artículo, y con él su autoridad se arruina. Porque sólo suscita la burla, por supuesto, y finalmente la indiferencia.

Pero una mañana —y es la segunda lámpara, la galería es más profunda y la luz más diurna— encuentra en su correo la respuesta. Un lingüista le ha escrito. Señor, dice, leí por azar su artículo, y me perturbó y me tranquilizó a la vez. Porque desde hace largos años estudio las lenguas de la Italia prerromana. Y poco a poco, a través de confrontaciones, de comparaciones con el más antiguo latín, el griego, lo poco que conocemos del etrusco, del osco, del peligno y del marso; a través del análisis de mitos en los que hay, en ocasiones, como una falla, un sobresalto —oh, por supuesto, casi invisible, como si los dos bordes de la ausencia se hubiesen anudado—; a través de una lectura seria de las Tablas Eugubinas y de fragmentos de poemas, aun los más tardíos; a través de la localización de ciertas palabras rigurosamente intraducibles, imposibles de situar en nuestras estructuras semánticas, llegué también a la conclusión de la existencia, en un dialecto umbro que se habló precisamente en la región que usted menciona, mucho antes de la época en la que trabajó el pintor, de un sentimiento desconocido. Es necesario que nos veamos, es urgente. Juntos… El historiador no se detiene en la conclusión, se entusiasma, y enseguida se pone en marcha. El lingüista lo recibe lejos de París, en una hermosa y tranquila casa, y comienza a explicarle sus hipótesis, sus conjeturas, sus reconstrucciones, y casi diría sus pruebas.

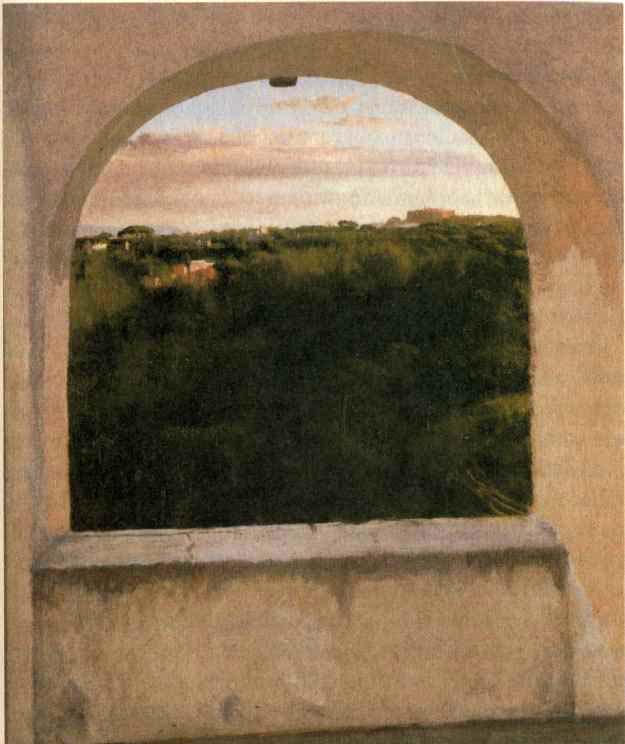

Y ahora, sin dejar de emborronar, aunque quizá más lentamente, la cubierta y los márgenes de mi pequeño cuaderno, me encuentro bajo la luz de la tercera lámpara cuya claridad es intensa y dulce, en verdad la disipación de cúpulas en la sobreabundancia del día. El lingüista está sentado detrás de su enorme escritorio. Hay cuatro ventanas en su biblioteca, que las estanterías dividen en tres, y penetra una maravillosa tibieza de mediodía que termina, no, que se suspende por siempre en un jardín colmado de pájaros de colores y de espesura. El lingüista habla, habla, y el historiador escucha sus hipótesis, comparte sus conjeturas y casi comprende sus pruebas. Sabe que su impresión es compartida, y eso es ya la paz. ¿En verdad existió un sentimiento desconocido? ¿Ahora que hay ahí palabras para protegerlo, para comprenderlo, la duda que sentía (y que confiesa) llegará por fin a su término? Sin embargo, ¿por qué en ese mismo instante el historiador, si en verdad es uno, permite que su atención se matice de ironía, y que vuelva desde el ignoto allá espiritual hasta las conexiones de pensamientos —de palabras— que, al revelarlo, lo apartan, o al menos eso le parece: al designarlo lo remplazan? ¡Extraña es su adhesión, al mismo tiempo íntima y distante, confiada e incrédula! Es como si mirara un cuadro concebido bajo las reglas de la perspectiva, pero sin estar frente a él ni a su altura, ahí donde se anudarían los efectos en la profundidad entreabierta. Y no puede entonces entregarse a la ilusión, pero escucha la música de las escalas de los números, y eso lo tranquiliza, y le basta. ¡Qué sorpresa! Su exaltación, que fluye como de un vaso roto, proviene (lo percibe, lo respira) de algo que no habría sospechado esa misma mañana, de la profundidad del instante porvenir, de la calidad de las decisiones que ahí tomaremos, de la maravilla de existir. ¿Cómo expresar aquello que no logro del todo comprender? Ah, las grandes rutas, que se dibujan con amplitud en el flanco de las montañas, parecen hablar de lejos, garantizar la evidencia de un signo que trazan bajo las nubes, un signo inalterable, misterioso en la movilidad del cielo y de las cosas. Pero si nos acercamos, se allanan bajo las ruedas del coche, se vuelven una línea recta, se deshacen del signo devastado, del enigma —una forma sin embargo permanece todavía, detrás de nosotros, a nuestro alrededor, por encima, lejanías donde sólo se acumula el ser de nuestro viaje, cima de donde mana la eternidad del instante—. Y ocurre entonces la alegría.

Una maravillosa tibieza de mediodía que termina…

El historiador sabe que, para los lectores de The Burlington Magazine, siempre estará perdido. Pero en lugar de sentir remordimiento, angustia, o el fácil desprecio de sí mismo, de un salto se levanta, la sonrisa en el rostro, la mano extendida. Gracias, dice, voy a reflexionar sobre lo que me ha dicho. Gracias, dice el lingüista, lo esperaré con impaciencia. Gracias, dice el historiador (¿pero era en verdad un historiador?), por haber observado la imagen. Ah, sí, dice el lingüista. La había olvidado. ¿Un sentimiento desconocido? Tal vez tenga razón. Pero lo que más me asombra, desde que la interrogo, es que nada tiene de particular. ¿Por qué escogió ésa, precisamente, y no las que están a su alrededor, en el retablo? ¿Por qué la prefirió antes que a la Virgen? ¿Porque se asemeja un poco a usted (sí, más joven, por supuesto)? Desde que leí su artículo, a menudo he pensado que todos los rostros en la pintura podrían expresar un sentimiento desconocido. Por ejemplo, la Santa Ana de Leonardo —¿qué significa su sonrisa? Oh, créame, no es tan sencillo. Estamos rodeados, superados… Gracias, dice el historiador—. Ahora está en el umbral y mira la luz. Se entrega por completo a su nueva alegría, cada vez más intensa. ¿Qué es, se pregunta, qué es lo que quiere? Pero no, ella suscita el florecer más allá de las palabras. Es como si experimentara —¿tendré el coraje de escribirlo?— un sentimiento para él desconocido.

Pero no, ella suscita el florecer más allá de las palabras,

No sé si habría tenido el coraje, porque horas después renuncié a escribir el relato. Toda la tarde sin embargo, y aun la noche, en el tren que me conducía a Mantua, me volqué en colmar los blancos del esbozo que había hecho por la mañana, porque quería que todo Analizara en un texto, y los detalles llegaban a mí, como si siguiese bajo el influjo de la experiencia. El título era evidente. Fluía sobreabundante lo que me hacía falta para evocar las obras, y sentí que podría expresar con la escritura oblicua de la Acción lo que nunca había soñado poder decir de mi conocimiento extraño, y sin embargo íntimo, de la pintura del Quattrocento. El discurso del lingüista (y esta vez debido a mi ignorancia, pues yo creía que se sabía más sobre las viejas lenguas itálicas) ya no me asustaba. Simplemente tendría que volcarme en el estudio —y me asombraba no haberlo hecho antes— e interrogar, con agrado, vastos libros técnicos sobre el origen de la problemática concerniente al lugar, o sobre tal o cual verbo irregular, y Ernout y Meillet me entregarían algunos orígenes etruscos. Pero todo se complicó ahí donde esperaba que las cosas fuesen más sencillas: al momento de construir la figura del historiador. ¿Cuál era su edad, dónde vivía? Preguntas aparentemente secundarias, respuestas que habrían debido ser breves, pues sólo servirían para sostener la apariencia de una escena cuyos protagonistas principales eran, pensé, la palabra y la imagen. Pero, al no disponer de ellas en numerosas cantidades, me vi caminando a tientas por detalles incongruentes, por especulaciones ociosas. ¿No había el historiador tomado trenes, cuando era niño, de noche, hacia el sur? ¿Tenía o no tenía una hija? ¿Acaso no iría a Vierzon (ése sólo era uno de los temas, pero insistente) a hablar una noche de invierno, y de nieve, sobre el sentimiento desconocido? Escuchaba entonces una voz elevarse desde ese frío, desde esa nieve. El historiador terminó su discurso, y un estudiante se acercó a él. My name is nobody, le dice, y será necesario que hablen largo tiempo, alejándose, perdiéndose entre la multitud. Etc. Tenía páginas y páginas. Y si la materia era compleja y cada vez más contradictoria, pronto su origen me pareció evidente. Yo era el historiador, y todo mi pasado y todas mis posibilidades, todo lo que había visto y todo lo que desconocía, eran capturados con violencia en esa trampa. El relato sería un libro entero. Al tema central, entregado a la intransitividad, al mutismo, era necesario sumar mil circuitos de análisis, de memoria, que tendría que recorrer pacientemente en mis adentros. ¿Acaso no debía justificar, por ejemplo, el instante de intuición frente a la fotografía mediante el recuerdo de meses errando en Italia, en mi imaginación—, o mediante la evocación —tal vez— del viajero? Me habían llamado, y debía responder. Era requerido por la sencillez, y debía entregarle la ofrenda infinita de una existencia. Y la exaltación de las primeras horas se transformaba en perplejidad, en inquietud, en ese nuevo tren de noche.

Un impulso súbito, mientras el tren frenaba y se detenía, me hizo romper el segundo cuaderno, y entonces ocurrió algo que no era la alegría del inicio, sino una comprensión más clara, de nuevo diurna, de mi relación siempre difícil con el principio de poesía. O, para emplear una imagen que más tarde vino a mi mente, fue como si mis ojos se cerraran —al texto continuo, significante, paralizante, que imaginaba escribir—, y sin embargo se abrieran en el mismo instante a una luz lejana, vacía todavía, pero donde ya presentía el contorno de los árboles, de los pájaros, de horizontes reales, de todo un mundo. No, me dije, no voy a escribir Un sentimiento desconocido. Y si mañana pienso que lo haré, renunciaré también mañana. Porque de otra forma traicionaría la indicación que me fue dada, y no puedo hacerlo, a pesar de mi demonio. La tierra es, la palabra presencia tiene sentido. Y el sueño existe, también, pero no para destruirlas o devastarlas como he llegado a creer en mis horas de duda o en mi orgullo: es necesario que, al vivirlo, lo disipe, y no lo escriba: porque entonces, al saberse un sueño, se simplifica, y la tierra adviene, poco a poco. Es en mi devenir y no en el texto cerrado, donde este pensamiento próximo, esta visión, si algún sentido tiene para mí —y así lo creo—, puede permanecer abierta, e inscribirse y florecer, y fructificar. Es ése el crisol donde el territorio interior, al disiparse, se formará de nuevo; donde el aquí, vacío, se cristaliza. Y donde por fin, tal vez, algunas palabras brillarán, simples y transparentes como la nada del lenguaje, pero serán la totalidad, y serán reales.

Es ése el crisol donde el territorio interior, al disiparse, se formará de nuevo,

Había tomado una decisión sobre el tercer epígrafe, aquel que tres años más tarde colocaría en el umbral de un nuevo poema sobre la muerte y el nacimiento, y el pasaje de uno a otro. Ahora sólo un comentario para cerrar este capítulo cuyo objeto, o metáfora primera, fue la pintura italiana. Cualquiera que haya sido, dentro de mí, el porvenir de este día (un porvenir cuyas dificultades y recaídas necesito interrogar), ha marcado ya un final, porque la obsesión que temía que renaciera, entre Grecia y Venecia, desapareció de mi pensamiento. Al día siguiente, en Mantua, donde había comenzado la exposición dedicada a Mantegna, escuché con claridad esa palabra seria, y otras más, Piero, Bellini, Giorgione, responderle desde lejos, extendiendo con sus visiones conjugadas el lugar del intercambio donde nosotros, los nacidos del silencio de la sangre, accedemos a lo real. Y fue en esta «santa disputa», cada vez más ancha y más profunda, donde se fue amplificando una voz que, si bien nunca oculté, tampoco había escuchado nunca con atención, a pesar de ser mucho más avisada que cualquier otra con respecto al problema que me obsesiona, frites, al observar las grandes iglesias barrocas, podía comprender su intención, pero me entregaba de forma ambigua a su juego. El barroco ama, transubstancia, lo que es limitado, lo que se va: yo no deseaba otra cosa, y entonces me abrí a esa mirada, la más directa y compasiva que un arte haya tenido para quien a él se acerca. Pero en la cima de su deseo de transmutación de la nada, existe la aceptación del lugar, aunque no por su virtud actual de centro, sino por tratarse de una tierra cualquiera, tierra de aquí; y en la época del viajero eso cuestionaba mi propuesta de un lugar diferente. ¿Cómo podemos aceptar, por completo, el absoluto en el suelo romano, cuando soñamos un origen donde el ser puro se acumula? ¿Por qué nuestro grito de triunfo cuando aquí, en el lugar donde hemos gritado, el oro no brilla sobre el barco, aunque el horizonte de Poussin y de Claude lo irisen? Reservé entonces mi conocimiento de columnas en espiral, de frontones cortados, de pesadas estatuas sobre el cielo, para el sueño segundo y sin freno de una metrópoli allá (en el desierto, o en las altas montañas, o en las tormentosas orillas de cualquier mar interior), y como buscaba en la pequeña Italia algo más concreto, un mínimo territorio interior, reducido a un repliegue del terreno, a un matiz en la luz, a una pintura resquebrajada en el cierre de una cúpula, no me detuve mucho tiempo en Sant’Agnese o en San Pietro, ni siquiera en Roma, sin olvidar el corte en las nubes de Sant’Ivo alla Sapienza.

Una metrópoli allá…

Sin embargo llegó el día en el que mi obsesión se disipó, y el arte italiano apareció frente a mí con toda su verdad, con mi «locura» desafiada, y algunas veces superada. Y pronto el barroco, el barroco romano, se levantó con el misterio entre sus manos, en plena luz, de la aceptación del lugar de la existencia. Fueron Roma, y el espacio griego, quienes prepararon esa mañana en Venecia. Uno de ellos proponía subordinar el lugar humano, y la morada misma de los dioses, a la curvatura, único absoluto, de la tierra. Y la arquitectura de Bernini terminó por decirme que el ser del lugar, nuestra totalidad, se forja desde la nada, gracias a un acto de fe que se asemeja a un sueño que hemos vivido tantas veces y de forma tan sencilla que parece encarnado… Me detuve entonces en el siglo XVII romano como en el teatro mismo de la Presencia. Borromini el gnóstico, mi prójimo en muchos momentos (cuando interrogué la otra ruta en la encrucijada), encierra el sueño en el sueño, y en el laberinto se pierde. Bernini, por el contrario, lo abre, y hace nacer la vida del deseo que aceptamos. Y Poussin, que lleva en sí todas las peticiones, todos los conflictos, para la reconciliación, para los reencuentros, aun para los milagros, de un último acto del Universo y de la inteligencia, Poussin busca durante largo tiempo la clave de una «música erudita», de un regreso a través de los números al origen de lo real, pero también es quien recoge un puñado de tierra y dice: esto es Roma. Camina a lo largo del Tiber en primavera cuando las aguas afluyen, negras en la profundidad, fulgurantes; y como hay ahí algunas lavanderas, y una de ellas ha bañado a su hijo y lo eleva alto en sus brazos, y sus ojos también son fulgurantes —Poussin observa, comprende y decide pintar, señor, si alguno hubo, de la rama dorada, su gran Moisés salvado.

Bonnieux, verano de 1971