II

Y primero diré que si el territorio interior ha permanecido para mí inaccesible —y aun si, lo sé bien, siempre lo he sabido, no existe—, no es por eso completamente ilocalizable, basta con renunciar, por poco que sea, a las leyes de continuidad de la geografía ordinaria y al principio del tercero excluso.

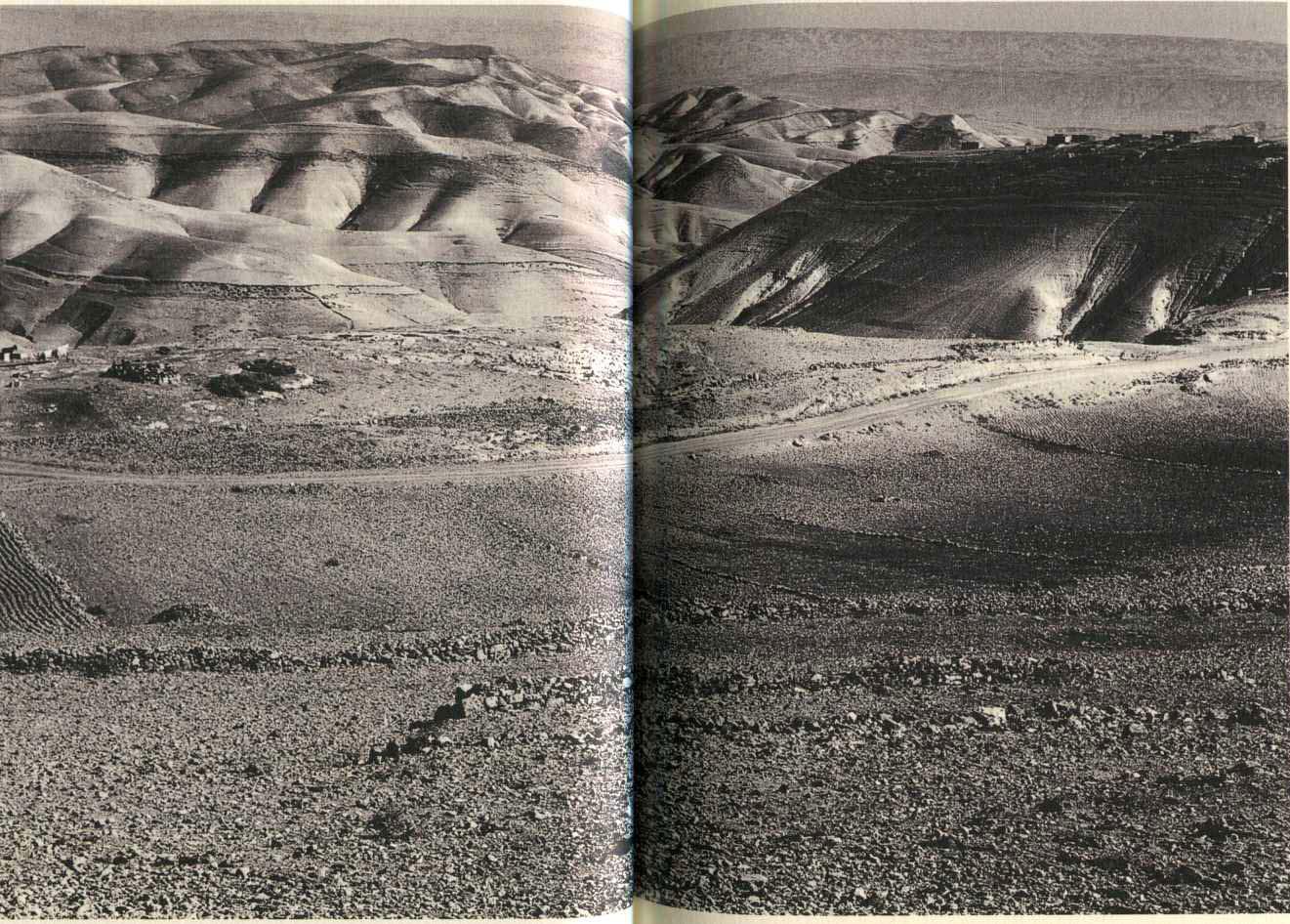

En otras palabras, la cima posee una sombra donde ella misma se oculta, pero la sombra no cubre la totalidad de la tierra. Soy sensible, nadie se sorprenderá, a las guías de viaje, al menos a las que están impresas en una letra minúscula, en densos párrafos, donde casi cada pueblo puede proponer su enigma. Y cuando leo, en la admirable guía de la Toscana del Touring-Club Italiano (p. 459, es la segunda edición, la de 1952): a S e a E la malinconica distesa delle colline cretacee, che cominciano di qui, mi sangre bate más rápido, sueño con partir, con encontrar ese pueblo, tal vez esas palabras son para mí, esos destellos, mi prueba. Pero no interrogo a todas las guías de esa manera. Algunas condiciones deben cumplirse para que mi esperanza permanezca despierta, y mi reacción irracional y profunda. ¿Cuál es el lugar del Tibet, por ejemplo, o del desierto de Gobi, en mi teología de la tierra? Pienso en esos países porque, como ningún otro en este mundo, son distantes, escarpados, desconocidos. Y nada me conmueve más que los relatos de errantes en el Asia Mayor, como Hombres, bestias y dioses de Ferdinand Ossendowski, o la larga y monótona palabra de Alexandra David-Neel. Cuando describe su llegada al Tibet, en primavera, entre flores tan abundantes y altas que los cargueros parecen avanzar, dice, como nadando en ellas, y después frente a los glaciares atravesados por valles y cubiertos por «enormes nubes», o por fin cuando su mirada domina toda la planicie sagrada, «vacía y resplandeciente bajo el cielo luminoso de Asia Central», escucho, me agito, me siento preparado para el milagro. Sin embargo, esas planicies y esos desiertos sólo preservan su encanto gracias a un suceso de mi infancia que sumó, a su seducción, el prestigio y la llamada de otro lugar muy distinto sobre la tierra.

Ese acontecimiento fue un relato que se llamó En rojas arenas. Empleo el verbo en pasado porque es posible que ya no exista, salvo en algunos desvanes perdidos, ningún ejemplar del libro. En rojas arenas, apenas un folleto, no más de sesenta y cuatro breves páginas, se publicó en una colección semanal o bimensual para niños; el editor, en la rue Gazan, parece no conocer su existencia, y yo, extrañamente, lo perdí antes de la adolescencia, y no recuerdo el nombre del autor. Sin embargo, es posible (a menudo lo he pensado, y todavía hoy la idea me parece hermosa) que ese escrito efímero no haya sido sino una toma de distancia, o el resumen, de una novela de aventuras clásica —y a justo título— que otros sabrán reconocer.

Quiero contarla, porque la impresión que provocó en mí fue profunda y duradera. Porque me identifiqué con el arqueólogo, su héroe, y porque a través de sus ojos fue que vi, y de su sorpresa y de su desdicha, y supe anticiparlas, las contradicciones de la vida. Se adentró —fue la visión primera— en el desierto de Gobi. Junto con un pequeño grupo de exploradores y de guías se alejó de todo sendero conocido en busca de unas ruinas que un aviador, sin duda, habría entrevisto, y que él se propuso comprender. Y acamparon cada noche a cientos de kilómetros de toda presencia humana. De ahí su estupor, una mañana: en el umbral de su tienda encontró una tablilla de arcilla que no estaba allí la víspera. ¡Además la inscripción grabada era reciente, y en latín! No deis un paso más, descifraron. Confundidos, desconcertados, exploran los alrededores, no hay nada, pero la noche vuelve y con la madrugada otra tablilla, y la advertencia, aún más apremiante, y el latín. Esta vez organizan guardias. Y la tercera noche bajo la claridad de las estrellas, el arqueólogo, un hombre muy joven, percibe una sombra y se precipita, la ve dudar, detenerse: es una muchacha, vestida como se hacía en la antigua Roma, lo sabe, en una cierta época del Imperio. Paralizado por el asombro, la llama, si es verdad que las palabras lograron salir de su garganta. Sí: ella voltea, lo mira… Con cuánto terror, cuánta alegría, viví esos días de espera. Y con cuánta emoción miré, yo también —lo reconozco— sus ojos fulgurantes, su sonrisa, sus cabellos sueltos bajo la luz de una estrella. Pero cuando el arqueólogo, de nuevo, estuvo a punto de hablar, de un golpe, sin comprender por qué, nada hubo frente a él más que la arena, y otra tablilla de arcilla. Recogió esa mínima escritura y, a pesar de todo, dudó de su visión.

Pero no había soñado…

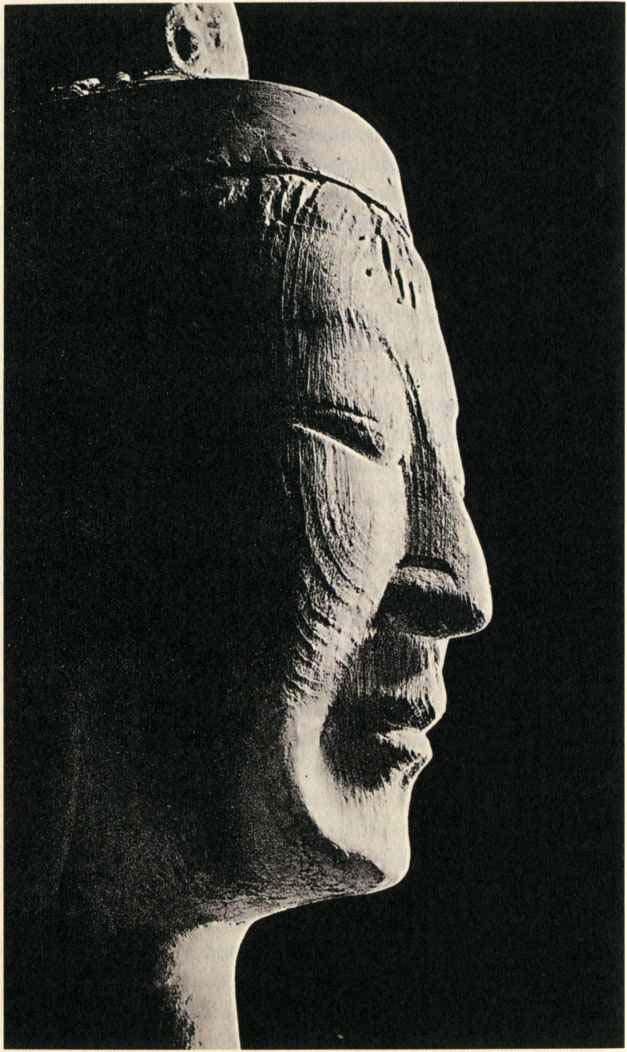

Pero no había soñado. Al alba, cuando volvieron al lugar donde la aparición se había disipado, los exploradores percibieron, escondida bajo la arena, una losa, la levantaron, y descubrieron una escalera, galerías, salas, iluminadas algunas por la luz que caía de las lucernas. Superaron el asombro y avanzaron poco a poco en algo que se revelaría una ciudad; reconocieron gracias a algunos signos (fuego, pan horneado sobre la piedra de una tienda) que estaba habitada, aunque desierta en apariencia, y que era, además, romana, por las formas, por los objetos. Y bruscamente los rodean, los detienen. Son los centuriones, acorazados y armados con la espada. Enseguida la vida retoma su rumor, la población reaparece. Conducen a los arqueólogos a la residencia del prefecto, rodeado por sus oficiales. Descubren que han penetrado en lo que había sido, en lo alto, bajo el cielo, uno de los asentamientos de vanguardia de la expansión imperial, que con el tiempo, a medida que una Roma debilitada renunciaba a su marcha, se fue convirtiendo en una colonia aislada, amenazada, cuya única esperanza consistió finalmente en hundirse bajo tierra. Así sobrevivieron, en Asia, estos latinos, a través de los siglos que ellos cesaron de contar. El aislamiento que los había debilitado ahora los preserva, el secreto también, por eso quienes lo han penetrado deben perecer. ¡Por qué no tomaron en serio las advertencias de las últimas noches! El prefecto habla, y el arqueólogo que lo escucha, recordando con esfuerzo su latín, de pronto entrevé, detrás de una columna, a la muchacha. Está pálida, y busca de nuevo su mirada.

Está pálida, y busca de nuevo su mirada.

Los conducen a un calabozo, y saben que permanecerán ahí sólo un momento antes de ser ejecutados. El arqueólogo explica a sus compañeros lo que comprendió del discurso. Intentan, pero en vano, construir un plan de fuga. Hablan —y a pesar de todo, los minutos, las horas pasan—. ¿Por qué nadie viene? ¿Por qué ese silencio, cuando hace apenas un momento los guardias recorrían los corredores? Sorprendidos, con una extraña esperanza apoderándose de ellos, los prisioneros escuchan ¿nada, en verdad? Sí, el ruido de una llave en la puerta, y la muchacha ahí, en el umbral. «Partid», dice ella. ¡Ah, qué mirada de complicidad, de reparación de la miseria antigua, de las esclavitudes de la infancia, las «hojas de oro» al fin recobradas! Los dos niños saben que se aman, y una segunda vez en el tiempo abierto, inestable, donde el origen regresa, el hombre quiere hablar con la mujer, pero «¡La ha perdido una segunda vez!». Ella conoce esos lugares, sin embargo ellos van a ciegas en el laberinto, vacío.

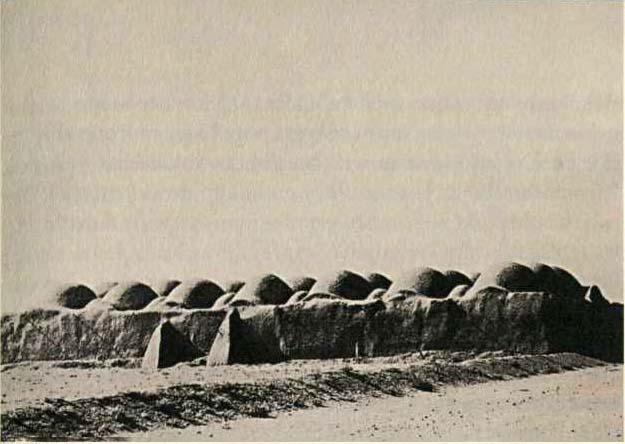

Porque la joven romana, no sé cómo logran comprenderlo, convenció a su padre, el prefecto, de salvar la vida de los extranjeros y de huir con los suyos, entre corredores para alcanzar otra ciudad subterránea, aún más lejana, la última Roma en el ensimismamiento del desierto. Esos seres oscuros se alejan entre galerías abovedadas que conducen a un cuarto circular, a una pintura, a una lámpara. Y detrás de ellos la puerta se cierra, y desaparece, porque el joven francés, que quisiera saberlo todo y que la busca por la ciudad, no logra encontrarla en las paredes intactas.

¡Ah, el desierto que infinitamente se erosiona frente a nosotros! No puedo olvidar que el lugar donde el destino debe cumplirse está ahí, oculto por siempre. Y escucho con atención los ruidos de las asambleas, de las pruebas finalizadas, de los regresos. Alexandra David-Neel viajó hasta los confines de rojas arenas, y narró la aventura que tuvo la suerte de vivir en un pequeño refugio justo en la encrucijada entre dos caminos. Una caravana de monjes de Mongolia llegó por uno de ellos; luego, apareció un tibetano que había tomado la otra ruta, y que siempre supo que no vivía en el lugar correcto. En sueños veía la soledad de las arenas, las tiendas de fieltro de una tribu de nómadas, y un monasterio sobre el abismo. Y partió desde la infancia sin fin preciso, y erró largos años, siempre transportado más y más lejos por la visión y por la fiebre. Y por fin llega al cruce donde la caravana se detuvo. Se siente irresistiblemente llamado hacia esos hombres; pregunta por el líder, lo reconoce. Porque el pasado —el de otra vida— de pronto lo ilumina, como un relámpago. Había sido el jefe espiritual del monje, cuando éste era joven todavía. Ya juntos habían atravesado esa encrucijada, al volver del Tibet, peregrinando, hacia el monasterio sobre el abismo. Es capaz de narrar el viaje y describir el edificio. Y se instaura la alegría, porque un momento antes los monjes iban a preguntar al Dalai-Lama cómo recuperar a uno de los suyos, muerto veinte años antes y reencarnado en un sitio por ellos ignorado. Alexandra David— Neel llegó en el instante mismo de las revelaciones, de los gritos, de los llantos. A la mañana siguiente, al alba, vio partir, en la eternidad del paso de los camellos, a la caravana. Los monjes volvieron al monasterio; el errante cumplió su destino.

Y yo intento ver, casi por encima de su hombro, la ruta vacía. El azar me dio ese relato en versión inglesa, Magic and Mystery in Tibet, cuando comencé a escribir estas páginas, hace poco tiempo. Y como me encontraba en un lugar semejante al desierto —inmensos puentes de isla a isla, innumerables autos silenciosos, pero también palmeras, grandes jardines amurallados y fuegos en la yerba próxima, su olor transportado por el viento a las ciudades, y aun las pavesas, que el mar apaga—, la idea de las altas planicies de los monjes errantes y los pastores hizo nacer en mí con violencia la antigua atracción, pero también la incomprensión y el rechazo. Porque conozco muy bien lo que me hace diferente de aquel hombre que buscó y halló. Él deseaba un lugar verdadero para consumar la vida que, aun ahí, estaría cautiva de la tierra. Sólo quería continuar, en ese sitio, la búsqueda interrumpida de la liberación total. Y yo, preocupado por la trascendencia pero también por el lugar en el que ella encuentre su raíz, fue a esa «vana forma de la materia» a la que conferí la calidad de absoluto… ¿Por qué amé tanto las rojas arenas? A los diez años nada específico sabía sobre Roma, excepto que era la ciudad en la que confluían todos los caminos, y en ella presentí monumentos, inscripciones, y aún más que eso, una vibración, una luz, una proliferación de púrpura y de fuego entre la tierra y el cielo. La idea de Roma otorga al arquetipo de las arenas, donde el otro lugar se esconde, la dimensión de un aquí que, orgullosamente, se considera el centro. Y cada vez que percibo ese orgullo, ya sea triunfante en la facilidad de la piedra, ya sea trabajado y curvo en las ondulaciones de la tapia, después de leguas y leguas de terracería y de sal—, ahí donde quisieron un muro más grande, ornar una fachada, sobrealzar las terrazas y en ellas surgir, dar a escuchar una música al amanecer o al ponerse el sol, donde un yo ilusorio se disuelve sobre la firmeza de la roca y en la arquitectura, permanencia de lo vivido; en todos esos lugares que se afirman, sí, me siento en casa, justo en el instante en el que aspiro a aquello que los niega, y que no es posible situar.

Las ondulaciones de la tapia, después de leguas y leguas de terracería y de sal…

He aquí circunscrita el área donde me siento llamado a buscar el territorio interior. Podría aún soñar en el Tibet, pero ahí, debido a sus espacios y a sus hombres —que hablan de desprendimiento—, hubiese cruzado la frontera. Y en Japón, donde estaba en paz con mi vieja obsesión, porque allí la arquitectura en madera, los pisos vibrantes, las galerías frágiles como burbujas, nos enseñan que la pretensión humana está circundada y disuelta en el temblor del árbol universal, que no tiene lugar, que no existe. Esos países de budismo extremo son demasiado lúcidos, o pesimistas (mallarmeanos); sostienen que los lugares, como los dioses, son sueños; se precipitan con velocidad en la experiencia del vacío. ¡Pero en el país de las piedras erectas! ¡Ahí donde cavaron pozos o cimentaron cisternas para que la evidencia se acumule! En todo sitio donde los palacios fueron demasiado grandes, y numerosas las estatuas alrededor de ese poco de frescura, a menos que una hipérbole de piedra pura recoja y exalte, como en la bóveda romana, haciéndola más simple, la adhesión a la tierra… El área del territorio interior se extiende desde Irlanda hasta las lejanías del imperio de Alejandro, que Camboya prolonga. Sus provincias son Egipto, las arenas de Irán que ocultan bibliotecas, las ciudades islámicas de Asia, Zimbabue, Tombuctú, los viejos imperios de África, y por supuesto el Cáucaso, Anatolia y todos los países del Mediterráneo, aun si el templo griego, rectangular, me habla de otra manera. Porque las civilizaciones que congrego, nacidas del deseo de fundar, tienen como signo de sí mismas el círculo, el patio central y el domo. Pero pagan el precio de estar sitiadas por otro círculo, el del horizonte desconocido, el de la llamada a peregrinar hasta la lejanía, el de la búsqueda, la obsesión de otro polo, el de la duda. El área del territorio interior es el orgullo, pero también la insatisfacción, la esperanza, la credulidad, la fuga, la fiebre siempre próxima. Y no la sabiduría. Pero quizá —cómo saberlo— algo mejor.

Sostienen que los lugares, como los dioses, son sueños…

Pienso en la India, donde la dialéctica de la afirmación que se niega fue vivida con plena conciencia. Sólo estuve ahí algunos días, pero fueron suficientes para escuchar la afluencia regular, arborescente, arterial, de la irrealidad en la certeza. Atravesábamos Rajastán, y las montañas se abrían, se desplegaban, se cerraban en el silencio augural del inicio de ciertos sueños. Nos detuvimos bajo la sombra de un árbol, ahí un camino, más allá del portal abierto, conducía a una casa grande y lejana, en ruinas pero cubierta de colores claros y ornada de estuco, y las niñas acudían sin hollar la arena —bailando, sin embargo, en instantes inmóviles— a ofrecernos, indiferentes, un poco de agua. El verano también era inmóvil, y desierto. En ese vacío se formó luego un tintineo de campanas, del campo dormido surgió un vendedor de bebidas frescas, volvieron los niños, entregaron una moneda, hablaron un poco, se callaron, él también permaneció inmóvil mucho tiempo, casi sin deseos, bajo la luz. ¿Otra categoría, otra experiencia del tiempo? La profundidad del espacio y la del gesto confundidas para dar la impresión de la inminencia, ¿habría bastado entrar ahí?, ¿bastará seguir más lejos para que, al girar por un camino, las formas un poco transformadas, el porvenir se reabsorba, el malentendido se disipe? Pero más lejos ya no era ése el objeto del deseo, sólo su expresión más intensa, su superación también, algunas veces. ¿Acaso comprendí Amber? Se dirá tal vez que allí dormí, como lo deseó la tierra sin fin y el pesado perfume de lo desconocido y los complejos tejidos, hipnóticos, de la escritura islámica en la luz. Y es verdad que ahí dejé una de mis sombras: errando en las frescas salas, bebiendo el agua de los inmensos cántaros. Insatisfecha, si es verdad que el tiempo no ha cesado, y que un día, per/return febris, junto a otras sombras tendré que encontrar. Lenta, sin embargo, el rostro tranquilo, los labios vigorosos por la suficiencia de los frutos.

Ahí donde cavaron pozos o cimentaron cisternas…

Con gran atención vi crecer a lo lejos la fortaleza rojiza cuya muralla, extrañamente, descendía y ascendía las pendientes, atravesaba un cauce, se establecía torpemente sobre la otra orilla. Pensé que ese muro se regía por el azar, porque al interior vi el mismo suelo que en las afueras, inhabitado y estéril. Pero entramos en la muralla, y en lo alto de la fortaleza; por patios cubiertos de sombra y por oscuros cuartos alcanzamos las terrazas, y ahí, de golpe, comprendí. La línea de las murallas no encierra nada que alguien soñara defender, sino que coincide con el horizonte, tal como se ve desde el lugar en el que estoy. En todo sitio donde la mirada es capaz de seguir la línea en la que el cielo y las piedras se tocan, un príncipe hizo construir la muralla, que no encierra sus posesiones, sino lo visible. Hicieron coincidir un lugar y la evidencia, el aquí y la lejanía ya no se oponen, y no dudo que fuera ésa la ambición primera, porque, al abrazar las piedras, los árboles esbeltos, algunas casas, el fondo de un torrente, no es la profusión de las esencias lo que ese trazo de color ligero circunda, como el cercado japonés, sino la presencia, el hecho de la tierra misma, su curvarse sobre sí, el lugar que así se forma. En el latido de las estaciones, de las sequías y de las grandes lluvias, el rey de este puñado de arena no quiso percibir el pulso irregular del deseo. Fue un esfuerzo extremo, la mayor violencia jamás hecha al espacio, hasta el punto de que las bajas murallas, en algunos lugares reducidas a casi nada, parecen como extenuadas de haber sido llevadas tan lejos. Pero entre las cuerdas de ese citarista los nudos sonoros debían acumularse, inmóviles. La existencia se eleva alta como el humo que ningún viento modifica. Estoy convencido de eso, al mirar de un extremo a otro del cauce, y hacia el oeste, que arroja ya algunas sombras. ¡Qué conclusión de la arquitectura! Su abdicación, su triunfo. ¡Qué refinamiento de gestos, de sentimientos, en las personas que aquí vivían, gracias a la nueva energía encerrada entre estas paredes sonoras! Intento imaginar esa destilación, esa transparencia, pero de pronto, una visión. Fue como el golpe de una zarpa.

Descubro que la muralla, en un sitio y luego en otro (incesantemente), se separa del horizonte. Son mínimas separaciones que, al ponerse el sol, las sombras hacen evidentes, y no puedo ya ignorar. En aquel lugar, un poco del mundo exterior surge más allá de las torres; en aquel otro, una de ellas falta, oculta por un lejano monte. ¿Acaso soñé la intención del constructor? ¿Acaso debo despertar a mi locura, a mi soledad? No, simplemente no supe comprenderlo todo con la primera mirada —pero ahora lo he logrado—. La afirmación fue querida, y también la confesión de su desmesura. En un primer instante la lejanía fue «abolida», pero luego vino la lucidez, y dejó que la profundidad intacta venciera al poder de cercar. El príncipe no quiso terminar su sueño, sino meditar su ilusión. ¿De dónde viene entonces que ahí donde se marca la derrota, tenga el sentimiento —donde la inquietud que recomienza se borra— de una realidad más profunda y que he alcanzado?… Pero ¿qué habría traído esa profundidad sellada, censurada, en el azar inmóvil, sino el aumento del enigma? Mientras que, al dejar vivir la afirmación y la duda —en suma, al hacer vibrar la cuerda del horizonte—, el soberano de Amber liberó con la nostalgia la impaciencia, con la finitud el ardor, y permitió a otra música, menos docta pero dulce y compasiva, continuar: música antigua, es cierto, canto consubstancial a la vida, excepto porque antes se habló ya de ella, en otra parte, como la espuma del tiempo que pasa, y que repentinamente, aquí, sentimos como una verdad. Sobresaltos, interrupciones, lentitudes, violencias también, ritmos que se precipitan y se deshacen, es la tierra misma que se entrega, en Amber, a las manos que encuentran el ritmo, a las palabras que quieren la paz del corazón. Es ella quien nos incita a buscar la razón por la cual, en el tiempo destrozado, a veces, se libera un sabor de eternidad.

Un poco más lejos en el camino, Jaipur. Ahí, otro príncipe hizo construir un célebre observatorio. En un dominio hoy colmado de yerba, los instrumentos que sondeaban el cielo se han convertido a la tierra, entiendo que ahora son sólo un lugar al que se llega, que seduce, que debemos abandonar cuando la hora ha pasado, cuando debemos recomenzar a envejecer. Unos cuantos amigos visitaron el observatorio, los palacios, luego, retoman el camino, temprano, una mañana. Antes del territorio interior de montañas secas y vacías, continuamos por la última calle, cuyas fachadas, cuyos muros están cubiertos de rosa, adornados de estuco —es la gracia un poco rococó que crea el encanto de Jaipur, de su disonancia con el olor del inconsciente, de la sexualidad, de la muerte, que expande por todas partes el jazmín—. La luz también, por una hora aún, es ligera. Y trato de imaginar, como hace un instante en Amber, las vidas que se anudaron y se desenlazaron en esas casas, sus costumbres y sus fiebres, sus tragedias, su felicidad, pero me doy cuenta, un poco más tarde, que no tiene ya sentido esa pregunta. La montaña, a derecha y a izquierda, está cerca de nosotros, y frente a ella, esas imitaciones de fachadas ya son sólo un espejismo. Todavía una delgada cortina de hojas sobre los portales, sobre los nichos, todavía el color de un pájaro, y luego nada más que el camino desierto y llega todo a su fin. Construyeron Jaipur, como Amber, para que el aquí y el lugar que está en otra parte, que en todo sitio se oponen, «aquí», en este lugar que desaparece, encuentren sus nupcias. Y la belleza se intensifica ahí donde se renuncia al orgullo, como una llama tan clara que casi se separa del bosque infinito. ¿Qué profundización de la experiencia terrestre llevó a los que interrogaron al cielo vacío a clavar este jalón? ¿Y por qué esta necesidad, que nada colma, de un lugar otro, y por qué la alianza que en ocasiones hacemos con el aquí que perece, arrojándolo al camino, a la tristeza de partir, pero también a la alegría, la alegría pura del retorno? Me pregunto, al abandonar Jaipur, si el mundo de las cúpulas, de las ciudades fortificadas, de los fuegos ardiendo sobre las cimas, es un camino que se aleja del mundo mismo, pero no hacia ese otro sitio que está lejos, en otra parte —con el que, sin embargo, soñamos—, pero no hacia la orilla del gran vacío que el budismo sugiere. Es un camino de la tierra, un camino que es la tierra misma. Que afirma —volviendo sobre sí, haciéndose espíritu— su revelación, su porvenir.

Un camino que es la tierra misma…