20

20

Imposible.

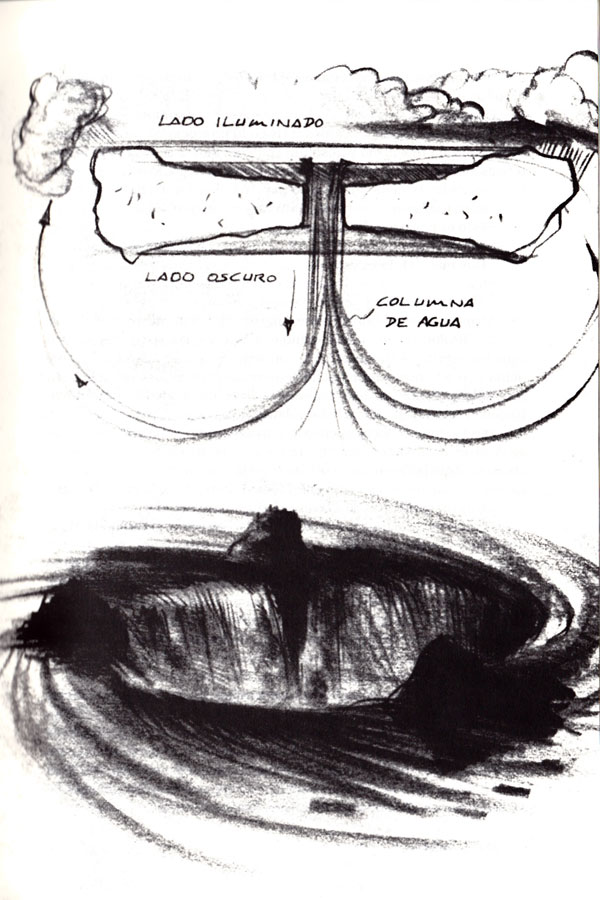

Atrus apareció en una enorme caldera cónica de oscuridad. En mitad de aquella caldera, en el mismo centro del inmenso agujero de kilómetro y medio de diámetro que la atravesaba, surgía una poderosa columna de agua —ancha como un río— que se elevaba hacia arriba, hasta perderse de vista en la oscuridad. Y en el centro de la corriente y medio brotaba de las profundidades un gran rayo de luz brillante y cristalina, que ardía como una intensa llama.

Atrus se quedó aturdido.

Un grupo de grandes insectos, parecidos a libélulas, pasó a su lado. Sus cuerpos translúcidos brillaban en tonos rojos y dorados; sus movimientos se parecían más a los de los peces que al vuelo brusco de los insectos. Atrus hizo ademán de espantar a uno de aquellos insectos y se quedó pasmado al ver que pasaba a través de sus piernas, dividiéndose, y que se reconstruía como una pompa de jabón al otro lado. Había otras criaturas de formas no menos fantásticas —con largas y centelleantes plumas y abanicos, con crestas extravagantes o colas como cadenas doradas— que aleteaban y se agitaban en aquel paisaje nocturno; sus formas se descomponían y volvían a unirse, en constante movimiento y, al parecer, en constante transformación.

—No puede ser otra cosa que un sueño, ¿verdad? —dijo Catherine cuando apareció junto a él.

El aire traía un aroma a limón y también se olía ligeramente a pino y a canela.

Atrus asintió con aire absorto, mientras sus ojos seguían el rumbo de una de las libélulas: vio que parecía mezclarse y separarse de un risco cercano, dejando tras de sí restos de su intenso colorido en la brillante superficie negra de la roca, que palpitaba durante unos instantes para luego quedar inmóvil.

Porque la roca no era auténtica roca. Tenía un aspecto cristalino, como si estuviera hecha de gelatina, pero poseía la textura cálida y rica de la madera. Lo que era más sorprendente, olía a… Atrus aspiró y sacudió la cabeza con asombro; olía a rosas y alcanfor.

Allí donde mirara, veía formas que se encontraban y fundían; las barreras que existían entre las cosas en el universo normal, aquí se desvanecían, como en un sueño.

Se estremeció y miró hacia arriba, señalando la gran cascada de agua que surgía inacabable y ascendía en el cielo nocturno.

—¿Adónde va?

Catherine se rio y fue la risa más dulce que jamás escuchara Atrus.

—¿No te has preguntado qué se sentiría al nadar entre las estrellas?

—¿Nadar? —Pensó por un instante en Anna y en la grieta, aquella noche, tras la lluvia en el desierto.

—Sí —dijo—. Si éste es mi sueño. Podríamos caer en la noche, ser acunados por las estrellas y al final volver al lugar de donde partimos.

Atrus la miró y se preguntó qué quería decir. A veces, Catherine era como su libro; hermosa y llena de poesía, pero también incomprensible.

—No tengo mucha suerte con el agua —dijo, y la hizo reír—. Pero esto —se volvió e hizo un gesto con los brazos para indicar la Era que Catherine había creado— no puedo comprenderlo. —La miró y movió la cabeza con asombro—. No consigo entender cómo funciona.

Y se quedó desconcertado al ver una criatura de color azul brillante y que parecía una serpiente, que se partió en dos al rozar su brazo, se dividió otra vez y otra vez más, hasta que hubo toda una bandada de diminutas serpientes que nadaban con movimientos idénticos en formación cerrada.

—¿Todo esto lo imaginaste tú?

—Casi todo —respondió Catherine, que anduvo unos pasos y se agachó para coger algo del suelo—. Hay cosas que no recuerdo haber escrito. Es como si hubiera dejado de pensar y me hubiera limitado a… escribir.

Regresó junto a Atrus y le ofreció algo. Era una flor. Pero no era una flor corriente. Cuando fue a cogerla, pareció volar hacia su mano y frotarse contra él, como haría un gatito contra las piernas de su amo.

Atrus retrocedió.

—¿Qué pasa? —preguntó Catherine.

—No lo sé. —Sonrió—. Es que todo es muy extraño.

Catherine se agachó y dejó con cuidado la flor en el suelo, luego miró a Atrus y sonrió.

—Aquí no hay nada que sea dañino. Atrus, aquí estás a salvo. Te lo prometo.

Quizá fuera así. Pero seguía sintiéndose incómodo. Aquí nada se comportaba como debiera. Dondequiera que mirase, las leyes del universo normal eran profanadas. Aquélla era una Era en la que las leyes físicas se habían puesto patas arriba. Por lógica no deberla existir, pero existía. ¿Qué significaba eso? ¿Era tal y como decía Catherine? ¿Prevalecían aquí una serie de leyes distintas, leyes que los D’ni no habían descubierto? ¿O no era más que una anomalía?

Catherine se enderezó y le ofreció la mano.

—Ven. Quiero enseñarte algo.

La siguió ladera abajo hasta que llegaron a tan sólo unos metros del borde del agujero central. Más allá no había nada. Nada más que el resplandor mucho más abajo, y el agua que brotaba del centro de aquel punto resplandeciente.

—Toma —dijo Catherine y le entregó algo pequeño, liso y chato.

Atrus lo miró. Era un trozo de piedra pulida, tan pequeña que cabía en la palma de su mano.

—Bueno —dijo Catherine—. ¿Sabes rebotar una piedra en el agua?

La miró, luego tensó el brazo y lanzó la piedra a la oscuridad, imaginando que la lanzaba contra la superficie de un estanque, la piedra rebotó velozmente cruzando el aire y luego, como si de pronto hubiera chocado con una roca, trazó una curva cerrada y ascendente para acabar desapareciendo en el poderoso chorro de agua.

Atrus miró boquiabierto, mientras perdía de vista la piedra. Al volverse, se dio cuenta de que Catherine se estaba riendo.

—¡Si vieras la cara que pones!

Atrus cerró la boca de golpe. Quería volver a hacerlo. Quería ver la piedra rebotando en la nada para luego ascender vertiginosamente.

—¿Adónde va a parar?

—Ven —dijo ella y le cogió otra vez de la mano—. Te lo enseñaré.

Se adentraron por un túnel pequeño —lo bastante alto para que pudieran caminar erguidos— y perfectamente redondo, como el agujero de un gusano que atravesara una manzana gigantesca; el pasadizo tenía una iluminación irregular, debida a alguna cualidad intrínseca de la roca. Descendía, curvándose constantemente sobre sí mismo, hasta que pareció que debían de estar andando por el techo. Y entonces salieron a la superficie. A un lugar donde brillaba la luz del día. Se hallaban en medio de un paisaje tan sorprendente como el que habían dejado al otro extremo del túnel.

Atrus parpadeó; la súbita luz le hacía daño en los ojos. Sacó sus gafas, se las puso y luego miró.

De la misma forma en que el lado oscuro resultaba extraño, también éste —el lado iluminado de la naturaleza de Catherine, tal y como él lo veía— era maravilloso. Estaban en lo alto de una gran colina. Una gran loma rocosa en medio de un océano, que formaba parte de un círculo de colinas. Cada una de las colinas estaba alfombrada con flores de brillantes colores que desprendían embriagadores perfumes y sobre las que revoloteaban un millón de mariposas.

Y en el centro mismo de aquel círculo de colinas rocosas una gran cascada en forma de anillo se precipitaba hacia un único punto central. Sobre aquel enorme vórtice aparecían y desaparecían torbellinos verticales de nubes. Surgían en lo alto para luego desaparecer rápidamente en la boca de la gran catarata circular.

De repente, Atrus lo comprendió.

—¡Estamos al otro lado! Éste es el origen del gran torrente, lo atraviesa todo.

Una vez más, se quedó con la boca abierta de asombro.

Pero ¿cómo? ¿Qué mecanismo físico lo producía? Porque sabía —lo sabía con una repentina y absoluta certeza— que si aquello existía, entonces había una razón física para su existencia. Aquello no contravenía las leyes de los D’ni, meramente las pervertía; las llevaba hasta el límite.

Miró a Catherine con súbita admiración en los ojos.

—Esto es hermoso. Nunca pensé…

Ella le cogió la mano.

—Hay más. ¿Quieres verlo?

—Sí.

—Ahí afuera —dijo, y señaló hacia el horizonte.

Atrus miró. En el horizonte se amontonaban enormes nubes de tormenta, elevándose en el cielo como el vapor que surge de un cazo con agua hirviendo. Se trataba de una tormenta increíble, cuyo rugido, que debía llenar la atmósfera, quedaba atenuado por la distancia. El horizonte, hasta donde su vista alcanzaba a derecha e izquierda, se iluminaba con el fugaz resplandor de los relámpagos.

«Rodea todo el bocel», pensó mientras contemplaba otra vez el gran agujero, recordando el gran chorro de agua al otro lado de la inmensa abertura. Aquí parecían coincidir dos fuerzas distintas; una era una fuerza de chorro a presión y la otra, una fuerza centrípeta que atraía al agua.

Atrus parpadeó y miró a Catherine.

—Colocaste casi toda la masa del bocel en su límite externo, ¿verdad?

Ella se limitó a sonreírle.

—De esa forma, la gravedad… —Atrus hizo una pausa, con el puño derecho apretado y profundas arrugas de concentración en la frente—. Ése círculo de gravedad… empuja al agua a través del agujero central… luego hay otra fuerza que la absorbe hacia el cielo, donde se esparce… pero sigue cautiva del campo gravitacional del bocel y cae por los límites exteriores de dicho campo… ¿no es así?

Se limitó a sonreírle.

—Y mientras cae lentamente, forma nubes y las nubes provocan las tormentas y…

Era impresionante. De hecho, ahora que lo entendía en parte, aún le resultaba más impresionante.

Giró sobre sí mismo, mirando a su alrededor. Se paró en seco. Cerca de él había un plantel de flores, acunadas entre la frondosa hierba. Se acercó, ladera arriba, hasta estar entre ellas.

Flores. Flores azules. Miles de diminutas y delicadas flores azules, con pequeños pétalos en forma de estrella y con estambres de negro terciopelo.

Emocionado, se agachó y cogió una, se la acercó a la nariz y luego miró a Catherine.

—¿Cómo lo has sabido?

—¿Saber? —Catherine arrugó la frente con expresión de desconcierto—. ¿Saber qué?

—Creí… No, no importa —cambió de tema—. ¿Cuál es tu relación con mi padre?

Catherine miró al suelo.

—Soy su sierva. Soy uno de los miembros de la Cofradía.

Atrus la miró, convencido de que había algo más, pero tenía miedo de insistir.

Al cabo de un instante, Catherine habló de nuevo.

—Tengo que casarme con él.

—¿Casarte?

Asintió, incapaz de mirarle a los ojos.

Atrus se dejó caer entre las flores. Cerró los dedos, estrujó la diminuta y delicada flor y luego la tiró.

Se quedó con la cabeza gacha y con expresión desconsolada.

—Me lo ha ordenado —dijo ella, acercándose—. Dentro de treinta días, dijo Gehn. Tendrá lugar una gran ceremonia en Riven… en la Quinta Era.

Él alzó la vista, con expresión de amarga decepción.

Ella le miró directamente a los ojos.

—Antes prefiero morir.

Despacio, muy despacio, al comprender lo que Catherine acababa de decir, el rostro de Atrus cambió de expresión.

—Entonces…

—Entonces tienes que ayudarme, Atrus. Tenemos treinta días. Treinta días para cambiar las cosas.

—¿Y si no podemos?

Catherine contempló la Era que había escrito. Luego miró otra vez a Atrus; sus ojos verdes desprendían un brillo ardiente. Era una mirada de tal intensidad que Atrus se sintió clavado, helado, completamente abrumado por aquella extraña mujer y por sus extraños poderes. Catherine, mientras sostenía su mirada, le cogió la mano y la apretó con fuerza. Habló, y su voz llenó a Atrus de una repentina confianza, que resultaba casi temeraria.

—Tú y yo podemos hacer maravillas. Maravillas.