9

TOM regresó corriendo a la casa.

Echó un rápido vistazo a los dos profesores y luego miró hacia el vestíbulo. ¿Dónde tendrían escondida a Dianne?

—¿Dianne? —gritó—. ¿Dónde estás?

Un grito ahogado llegó desde el sótano, seguido de un golpe. Tom bajó corriendo las escaleras del sótano y encontró una habitación cerrada; oyó a Dianne que le llamaba y daba golpes en la puerta.

—¡Todo va bien, Dianne! Voy a sacarte de ahí.

Corrió tres pesados cerrojos y abrió la puerta; durante un momento sólo se preocupó de Dianne, que se abrazó a él llorando, y luego observó la habitación donde había estado encerrada.

Del techo pendía una lámpara con una luz mortecina que dejaba ver unas grandes manchas de humedad en las paredes. En un rincón había un colchón de colores chillones y un plato con unos huesos de pollo.

No había nada más en la habitación, excepto un olor repugnante que se había adherido al pelo y a la ropa de Dianne. Esta se separó de Tom, secándose las lágrimas.

—Pensé que nunca más volvería a verte. ¿De verdad que estoy libre, Tom? ¿Ha terminado todo?

Él asintió, incapaz de articular palabra alguna.

—Estaba muy preocupada por mis padres. ¿Está papá esperando arriba?

Tom había olvidado el peligro que el padre de Dianne corría si no llegaban pronto a la fábrica.

—¡Vámonos! —dijo dando la vuelta. Pero Dianne no se movió.

—Había un ratón —dijo ella.

—¿Qué?

Dianne señaló hacia un agujero.

—Ahí vive un ratón. Le he estado dando de comer estos días.

—¡Dianne, escúchame! Tu padre y el primer ministro Jaskiw corren un grave peligro. Tenemos que ir a la fábrica para prevenirlos.

Los ojos azules de Dianne miraron atentamente a Tom, pero ella no parecía entender.

—¿Qué fábrica?

—¡No importa! Vámonos. Tenemos que salvarlos.

Dianne echó un vistazo a la lúgubre habitación.

—Pensé que no saldría nunca de aquí. Al principio lloré y grité, esperando que alguien que pasara por la calle me oyera, pero después de algún tiempo ya nada parecía importarme.

Tom agarró la mano de Dianne. Al principio se resistió, pero él tiró de ella escaleras arriba y se detuvo para recoger el portafolios. Puede que lo necesitara para demostrar al señor Dorchester que le había engañado con otro idéntico.

—¿Qué les pasa a los profesores? —preguntó Dianne al verlos en el suelo.

—No te preocupes. Pronto estarán bien.

—Tom, ¿por qué ha hecho esto la señorita Ashmeade?

—Está mal de la cabeza.

Salieron rápidamente al porche. Había un buen trecho hasta la fábrica y, por un momento, Tom pensó dejar a Dianne, pero enseguida cayó en la cuenta de que sin ella no podría cruzar la barrera de seguridad.

—Tom, ¿qué pueblo es este?

—Esto es una granja, Dianne. Ahora, por favor, escúchame. La vida de tu padre depende de que lleguemos a la fábrica antes que el helicóptero del primer ministro Jaskiw. ¿Podrás correr hasta allí?

Dianne se rio.

—¡Te hago una apuesta!

Antes de que Tom pudiera contestar, ya había bajado ella los escalones y estaba corriendo. Tom no podía comprender aquella actitud animosa ante el peligro, pero se dio cuenta de que la experiencia que había vivido había afectado profundamente a su amiga. Agarró con fuerza el portafolios, bajó corriendo los escalones y se lanzó por el campo.

Dianne se había detenido y estaba arrodillada junto a un macizo. Cuando Tom llegó junto a ella, le señaló una florecilla azul.

—¿No es preciosa?

—Sí, Dianne, pero ahora démonos prisa, por favor.

Corrieron juntos en dirección a la fábrica. De los árboles cercanos llegaban alegres gorjeos de pájaros, y Dianne se fijó en uno grande que cantaba mientras elevaba el vuelo hacia el sur.

—¡Qué bonito es el mundo, Tom! No lo sabes bien.

Llegaron a un terreno surcado por zanjas profundas; a Tom le ardía la garganta mientras corría por aquel accidentado terreno: una racha de viento les arrojó polvo sobre sus rostros; por fin llegaron a la carretera que conducía a la fábrica.

Tom tuvo que detenerse. Se apoyó en un coche que estaba aparcado. Respiraba con dificultad. Un perro enorme que había dentro del coche saltó ladrando ferozmente y enseñando sus dientes.

—Es como… —dijo Tom, sin aliento—. Es como los horribles perros guardianes de tu padre.

—¿Por qué está papá en peligro?

Antes de que Tom pudiera contestarle, se escuchó un ruido en el aire y vieron la silueta oscura de un helicóptero que se dirigía rápidamente hacia la fábrica.

—¡Vamos!

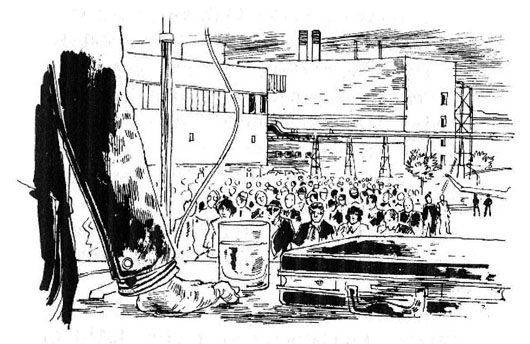

El helicóptero rugió cuando se detuvo sobre la fábrica. Luego, descendió más allá de los muros y desapareció de la vista. Cuando paró el motor, el ruido de este fue reemplazado por el griterío de los manifestantes agolpados a la entrada de la fábrica. Se agitaron unas pancartas. Un grupo coreaba: ¡Abajo…, abajo…, abajo Dorchester! Algunos huevos se estrellaron contra los muros de la planta.

—¿Qué pasa? —dijo Dianne, mirando con ojos atónitos a un joven que sacó un huevo de una bolsa de papel y lo arrojó hacia la puerta.

—Opinan que tu padre no instala las medidas de seguridad necesarias.

—¡Eso no es verdad!

Dianne se acercó al joven y le arrebató la bolsa de papel. Empezó a discutir con él enfadada, pero Tom la alejó de allí.

—No perdamos tiempo, Dianne.

—¡No voy a permitir que hablen así de mi padre!

—¡Déjalo para luego!

Sujetando fuertemente a Dianne, Tom se abrió paso entre la multitud, en dirección a la entrada de la fábrica, que estaba protegida por guardias de seguridad con cascos y escudos. Tom trató de encontrar algún rostro conocido entre la fila de guardias y se dirigió al más cercano.

—¡Esta es Dianne Dorchester! —dijo alzando la voz por encima del griterío de la multitud.

Frunciendo el ceño, el guardia se dirigió a Tom.

—¿Qué dice?

—¡El señor Dorchester corre un grave peligro! Tiene que saber que Dianne está a salvo o abrirá el portafolios.

El hombre pareció reconocer a Dianne. Se dirigió a una caseta cercana y apretó un botón. Mientras aguardaba, el chico del salón de juegos salió sonriente de entre la multitud.

—¡Eh, tú! —le dijo a Tom—. ¡Te has perdido lo mejor!

—¡Que te crees tú eso…!

—Claro que sí. Hace poco llegó Dorchester, y unos cuantos tipos se interpusieron en su camino. ¡Tendrías que haberlos visto! Algunos se tumbaron en el suelo, delante del coche, mientras otros lo zarandeaban, hasta que llegó la policía. Tuvieron que llevarse a rastras a más de cincuenta personas antes de que el coche pudiera entrar en la fábrica.

—¡Qué divertido!

—¡Fue increíble! Creo que ese Dorchester está loco de remate.

Antes de que Tom pudiera contestarle, Dianne cogió un huevo de la bolsa y se plantó frente al chico. Mientras este la miraba sin saber lo que quería, ella levantó la mano y le aplastó el huevo en la frente. La yema y la clara se extendieron por la cara del chico, que dio un grito, al tiempo que un segundo huevo reventaba sobre su pecho, derramándose en todas direcciones el líquido pegajoso.

El muchacho dio un paso atrás, mirando asombrado a Dianne; esta cogió un tercer huevo de la bolsa y el chico se alejó corriendo hacia la multitud. Tom vio que el guardia de seguridad les hacía señas desde la caseta y cogió la mano de Dianne.

—¡Vamos!

Se dirigieron rápidamente a la caseta y la puerta ahogó el ruido de los manifestantes. Atravesaron un pequeño vestíbulo y llegaron al patio de la fábrica.

Mientras Tom observaba las tuberías y la maquinaria que se extendían en todas direcciones, el guardia tomó el portafolios.

—Déjame echarle un vistazo, muchacho.

—No hay más que una hoja de papel.

—Aun así, quiero echarle un vistazo.

El hombre lo abrió, miró dentro y se lo devolvió a Tom. Luego observó a Dianne.

—Desde luego, te pareces a las fotos de Dianne Dorchester que han publicado los periódicos, pero vas muy desarreglada para ser la hija del jefe. Es mejor que esperéis aquí hasta que termine el acto de inauguración y luego podréis ver al señor Dorchester.

—Para entonces será demasiado tarde —dijo Tom—. Por favor, llévenos adonde se celebra el acto.

—Bueno…, no sé… Los invitados van bien vestidos, no con vaqueros como vosotros.

—¡Por favor!

El guardia miró primero a Tom y luego a Dianne. Estuvo dudando unos instantes y, cuando Tom estaba a punto de escaparse para buscar al señor Dorchester, el hombre asintió.

—Está bien, venid conmigo. A ver cómo os comportáis. Y no os separéis de mi lado.

Aunque sus nervios estaban a punto de estallar de impaciencia y temor, Tom no tuvo otra alternativa que permanecer junto al guardia, que se dirigió pausadamente por un camino de cemento junto al que había gran número de tuberías metálicas; torció a la derecha para tomar un segundo camino y luego un sendero pavimentado. Por todas partes había máquinas y enormes depósitos. De repente dieron la vuelta a una esquina y se encontraron en un gran espacio abierto.

Junto a los muros del extremo opuesto a ellos se veía el helicóptero del primer ministro, con sus enormes aspas metálicas ya paradas. Había algunas cámaras de televisión situadas alrededor del patio, y los invitados se encontraban frente a una tribuna llena de banderas y colgaduras que flameaban al viento. El primer ministro, su mujer y otras personalidades se sentaban en una tribuna metálica y estaban aplaudiendo cortésmente a una mujer que acababa de pronunciar unas palabras.

Cuando el primer ministro regresó a su asiento, el señor Dorchester se dirigió hacia el micrófono. Llevaba el portafolios, y Tom observó la tensión que se reflejaba en su rostro al dejarlo en una mesita que había junto al micrófono y mirar a los invitados.

—Senoras y señores —su voz resonaba amplificada por los altavoces—, voy a leerles un comunicado especial.

Tom salió corriendo.

El guardia de seguridad dio un grito y Dianne le llamó, pero toda la atención de Tom se centraba en el señor Dorchester, que se disponía a abrir el portafolios. Tratando de impedirlo, Tom se detuvo y arrojó su portafolios hacia la tribuna.

Se produjo un murmullo de asombro entre los invitados, y el señor Dorchester se volvió desconcertado cuando el portafolios arrojado por Tom chocó contra el micrófono y cayó al suelo junto a él. Por un instante hubo un enorme silencio, pero enseguida surgió un griterío cuando Tom subió corriendo la escalerilla de la tribuna.

—¡La señorita Ashmeade tenía dos! —gritó al señor Dorchester—. ¡El suyo contiene una bomba!

El hombre parecía confundido y miró el portafolios que había sobre la mesa.

—¿Qué quieres decir?

Tom cruzó corriendo la tribuna, cogió el portafolios del señor Dorchester y luego el otro.

—¿Lo ve? Había dos. Ahora los guardias deben buscar a Harlan.

El señor Dorchester iba a decir algo, cuando vio, atónito, a Dianne, que se dirigía corriendo hacia él. Mientras se abrazaban, Tom escuchó unos pasos tras él. Se volvió y vio a Harlan. Este arrebató un portafolios de la mano de Tom, dio unos pasos por la tribuna y sujetó a la señora Jaskiw por el cuello.

—¡Retírense o haré estallar la bomba!

El público se dispersó en todas direcciones, y el primer ministro se aprestó a acudir en ayuda de su mujer, pero le detuvo el brillo salvaje de los ojos de Harlan.

—¡Está loco! ¡No se acerquen o matará a mi mujer!

Harlan sonrió alegremente y blandió el portafolios.

—¿Quién es usted? —dijo el primer ministro—. ¿Qué quiere?

—Ordénele al piloto de su helicóptero que me saque de aquí.

—Pero mi mujer…

—¡Haga lo que le digo!

Harlan aumentó la presión de sus dedos alrededor de la garganta de la señora Jaskiw, cuyo rostro enrojeció, al tiempo que forcejeaba para poder respirar. Se produjo un terrible silencio y el primer ministro hizo un gesto a su piloto para que obedeciera. Harlan arrastró a la señora Jaskiw hacia atrás.

Al llegar al borde de la tribuna, Harlan bajó la vista hacia los escalones. En ese momento, Tom le gritó:

—¡La bomba está en este portafolios, Harlan! ¡Voy a hacerla estallar!

Harlan se detuvo y miró desconcertado el portafolios que llevaba.

—¿Qué quieres…?

—¡Ahí viene la policía! —gritó Tom, señalando más allá de Harlan.

El hombre se volvió y no vio nada. Pero la señora Jaskiw consiguió zafarse de él. Harlan trató de agarrarla, pero ella logró llegar junto a su marido y ambos corrieron para ponerse a salvo.

Harlan la vio alejarse y miró a Tom con ojos llenos de odio.

—¡Estúpido! ¡Lo has estropeado todo, pero no me verás en la cárcel!

Mientras Harlan accionaba el cierre del portafolios, Tom se lanzó hacia un lado y cayó de la tribuna. Con un esfuerzo desesperado se ocultó bajo la tribuna y se cubrió la cabeza con las manos. En aquel momento se produjo un destello de luz y un enorme estruendo al explotar la bomba.