El viejo Vluf

Carlos Ferro

Para los lectores habituales de la revista, Carlos no necesita presentación. Escribe desde hace varios años, ha publicado otras cosas en Axxón y esta a cargo de la sección de Fantasía desde que ésta existe. Carlos dice: No soy un escritor muy dedicado, las frases me van brotando como agua del manantial y la mayor parte se escurre o se evapora. Suelo tener más palabras de las necesarias, como ahora. En cuanto a estos cuentos, hay una larga presentación de ellos en este Portal… Nada más fácil y más difícil que hablar de uno mismo y sus creaciones. Pero la pucha que son divertidos.

LA HISTORIA DEL HOMBRE QUE PASEABA UNICORNIOS

Los antiguos mitos que me ha transmitido el anciano Vluf comienzan a hacerme meditar sobre la posibilidad de que nos hayamos equivocado al subestimar y desterrar a esa antigua raza. Sigo yendo periódicamente a la Reserva, y allí le escucho hablar y divagar como es su eterna costumbre. Pero empiezo a encontrar cierto sentido en esos alardes de imaginación e ingenio. Incluso, a medida que rastreo en otras fuentes, encuentro que sus historias contienen una cantidad increíble de referencias a otras historias y sucesos que forman parte de su acervo cultural. Una cantidad muy superior a lo que se podría esperar de un humanoide perteneciente a una cultura primitiva.

A veces también me sorprende su penetración psicológica y filosófica; si bien parece ser un talento irregular y desorganizado, tiene intuiciones muy por encima de lo que esperaba después de leer los informes sobre Vlufs de mis distinguidos colegas.

Llego incluso a la sorprendente conclusión, que espero los lectores compartan luego de leer el presente trabajo, de que su raza nos puede resultar útil con aportes culturales en áreas que nosotros hemos descuidado en su desarrollo. Por ejemplo la famosa “imaginación”.

Después de este preámbulo, quizás excesivo, dejaré que la historia hable por sí misma:

Llegué esa tarde calurosa y húmeda al lugar donde siempre me encontraba con el viejo Vluf, pero él no estaba. En su banco habitual, otro anciano Vluf lo había relevado en la tarea de alimentar a esos pequeños animales voladores que llaman “palomas” y por los que parecen sentir cierto afecto, a pesar de que no son mascotas ni animales domésticos, ni tienen ninguna utilidad en la vida comunitaria. Sospecho que tienen una función religiosa; es un aspecto que deberé investigar algún día.

Sorprendido, pregunté a este desconocido anciano por el paradero del otro. Me costó hacerme entender, en primer lugar porque este Vluf (como casi todos en la reserva) me trataba con una frialdad rayana en lo hostil, como hacen con todos los Logids. Es complicado acercarse a ellos; sienten una desconfianza primitiva hacia nosotros. Pero finalmente logré que me dijera que el viejo estaba en su casa, y me indicara cómo llegar.

Era a poca distancia de allí, así que me desplacé caminando para no tener que salir de la Reserva a buscar un vehículo. Pero mis piernas poco habituadas al ejercicio me dolían cuando por fin terminé de recorrer los 500 metros que separaban el parque de la casa del viejo Vluf. Golpeé en la puerta, ya que no vi timbre, y escuché la voz familiar que respondía:

—¡Entre, que está abierto! ¿Es usted, Don Cosme? Venga a tomarse unos mates.

Como la invitación no parecía dirigida a mí, aclaré mi identidad.

—Ah, sos vos. No te esperaba por acá, cierto que hoy te tocaba venir al parque. Pero bueno, ya que estás, pasá.

Ingresé en la habitación, pobremente iluminada y casi vacía. Los únicos muebles eran un catre, una mesa y tres sillas, una de las cuales tenía una pata rota y vuelta a arreglar precariamente. Es sorprendente, pero en la Reserva la gente arregla las cosas en vez de descartarlas. Al principio esto me sorprendía mucho, pero entiendo que tiene ciertas ventajas. Ya hablaré más profundamente de eso en otra ocasión.

Otra cosa que llamó mi atención fueron las viejas fotografías (reproducción de imágenes sobre papel por antiguos medios químicos) que tenía colgadas en las paredes. Por cortesía no me acerqué a mirarlas, así que no puedo describirlas en detalle. Y tenía tres libros, algo insólito. La biblioteca de la Reserva es muy pequeña, pocos libros sobrevivieron al Traslado y es extraño que un Vluf posea más de una de esas reliquias.

El anciano estaba recostado en el catre, bebiendo a pequeños sorbos una bebida que él llamó mate, que consistía en agua tibia vertida sobre yerbas colocadas en una pequeña vasija de madera. Lo bebía con una actitud reflexiva y ritualista, sorbiendo a través de una varilla metálica y hueca. Me invitó a beber con él, pero no me atreví a probar por desconocer los efectos que pudiera tener en mi organismo. Eso provocó su risa, la risa entrecortada característica de su raza que tanto nos extraña.

—Ja, ja, ja. Sí, tenés razón. El mate te puede revolver todo el estómago. Mejor no tomés, que es bebida para hombres, digo, para Vlufs. Bueno, ya que estás acá, te voy a contar una historia… para que no te vayas con las manos vacías. Además, me encanta contar cosas.

—La historia de hoy es un poco rara. Más que las otras. ¿Sabés por qué? Porque estoy enfermo. Sí, enfermo. Claro, vos no sabés bien lo que es eso, los Logids ya no se enferman desde hace cientos de años. Pero yo, que soy un Vluf y además un viejo, tengo el dudoso privilegio de enfermarme y sufrir dolores. Tengo un poco de reuma, una antigua enfermedad de las articulaciones, que hace que me duela caminar. Por eso hoy no fui al parque y me quedé acá tirado.

—¿Qué tienen que ver eso con mi historia? Bueno, te explico: como a muchos de mi raza, el dolor me trae melancolía. Y como a muchos otros, la melancolía me trae… poesía. Por supuesto que no es la poesía matemática que ustedes tienen y cultivan. La suya es poesía de formas y a nosotros nos produce solo escalofríos que corren por la espalda. Su poesía no despierta sentimientos, la poesía de que yo te hablo ahora es POESIA con mayúsculas, la poesía original. La poesía de las imágenes y las emociones. Por eso te voy a contar una historia con poesía. La historia del hombre que paseaba unicornios…

—¿Sabés qué es un unicornio? Es una especie de animal, hace mucho que no existen. En la época en que transcurre mi cuento, tampoco existían. Mucha gente dice que nunca existieron. Pero claro, esa gente no conoció al tipo de mi historia. El unicornio es una especie de caballo, pero que tiene un cuerno. Ah, tampoco viste nunca un caballo… pero podés encontrar dibujos de ellos en los libros. Bueno, la cosa es que el unicornio era el animal más poético y hermoso que jamás existió.

—En esa época la gente vivía en ciudades grandes, mucha gente, muchos edificios. Una ciudad pequeña era unas diez mil veces y pico más grande que esta Reserva. Pero eso ya lo sabés… Lo que no sabés es que mucha de esa gente tenía animales domésticos en sus casas, viviendo con ellos, y era un problema sacarlos a pasear. Cada tanto había que sacarlos al aire libre, porque si no se enfermaban y morían. Y, como en todo, había especialistas y profesionales que se dedicaban a pasear animales. Llevaban grandes cantidades de animales de paseo a los pocos espacios abiertos que quedaban en las ciudades. Y los dueños de los animales les pagaban por eso.

—Lo más típico eran los que paseaban perros. Iban con veinte o treinta perros, todos agarrados con correas. Uno podía encontrarlos en cualquier lado. Pero también estaban los que paseaban gatos. Y que no se encontrara uno que paseaba perros con uno que paseaba gatos, porque se armaba una… reíte de la batalla de San Lorenzo. Claro, vos de eso no sabés nada, pero mi gente sabe que los perros y los gatos se odiaron desde siempre. Te digo más: si existieran todavía, se seguirían odiando. El odio entre perros y gatos es algo profundo, racial, como el que hay entre los de Boca y los de River, los de Racing y los de Independiente, los radicales y los peronistas… Otro día te voy a contar de todos esos odios y sus razones y consecuencias, pero hoy no quiero hablar de odio. Esta es una historia de poesía.

—Y te estaba hablando de los que paseaban animales. Además de los que paseaban perros y gatos, estaban los tipos ligeros que paseaban pájaros. Lindo laburo ese, iban también con diez o quince pájaros con sus correítas, volando por la ciudad. Y estaban los jubilados que paseaban tortugas. Hay que tener mucha paciencia y caminar despacio para poder pasear tortugas, sólo ellos podían hacerlo. Y los que paseaban hormigas y cucarachas, pero esos cobraban muy poco, era un trabajo poco redituable y un poco asqueroso; por eso había solo dos o tres en toda la ciudad. Yo tenía un amigo que quiso dedicarse a pasear televisores, pensando que iba a conseguir clientes con facilidad. Había aproximadamente tres televisores en cada casa. Pero son bichos muy domésticos, muy aquerenciados, y no pasean, no juegan ni necesitan espacios abiertos; así que mi amigo se terminó buscando otra cosa. Otro día te cuento de mi amigo.

—Pero lo más fantástico, lo más hermoso e increíble que vi en materia de pasear animales, y todavía me hace feliz recordarlo ahora que esas épocas están tan lejos, fue el hombre que paseaba unicornios.

El rostro del anciano mostraba una profunda emoción. Tenía una media sonrisa singular, entre triste y alegre, nostálgica y soñadora. A riesgo de parecer repetitivo, insistiré en decir que se trata a todas luces de emociones complejas y sutiles, mucho más de lo que supondríamos en una raza inferior. Luego de una breve pausa, prosiguió con su cuento:

—Me crucé con él por primera vez en el lugar en que menos lo hubiera esperado: la Avenida 9 de Julio. Tal vez conozcas la leyenda de esa calle que era la más ancha del mundo. Se trataba de una avenida muy concurrida, llena de autos, gente, ruido, movimiento… un lugar poco poético, a pesar de que tenía bulevares con césped y árboles de verdad en el medio, y se podía ver un buen trozo de cielo entre los edificios. Cosas excepcionales en la ciudad. Pero el humo y el ruido anulaban el efecto de eso, y la volvían un lugar de lo más prosaico.

—Por eso, no pude dar crédito a mis ojos (y eso que traían buenos garantes y recibo de sueldo; pero cuando no se puede, no se puede, mi viejo) cuando vi al hombre que paseaba unicornios en la Avenida 9 de Julio. Era como algo sobrenatural, el tipo estaba caminando lo más tranquilo por la vereda y llevaba cinco o seis unicornios sujetos con correas a su brazo. Iban sin hacer lío, tranquilos, calmados y silenciosos en medio del tránsito. Me acerqué a mirarlos más de cerca, no podía creer que fueran de verdad. Yo era mucho más joven y desconfiado entonces; sospeché que serían de utilería, para hacer publicidad de algo. En aquella época, por desgracia, también era práctica común engañar a la gente. Pensando que serían caballos con cuernos de cartón, me fui acercando. Me costó, porque el tipo caminaba rápido, pero al final lo alcancé cuando lo frenó un semáforo. Ah, perdoná… un semáforo es un artefacto de señalización que se colocaba en las esquinas para ordenar el tránsito. Primero dejaba pasar a la gente de un lado, y después del otro.

—La cosa es que lo alcancé y me puse a mirar y examinar los unicornios. Eran hermosos, todo el pelo reluciente y suave —sí, toqué uno para probar— y mansitos, mansitos. No me gruñeron ni me chumbaron ni se trataron de escapar cuando me acerqué; siempre me llevé bien con los animales. El tipo, cuando me vio con sus unicornios, me preguntó:

—Eh, pibe, ¿qué hacés?

—Yo me asusté un poco y le contesté: “Nada… quería verlos, nomás…

Nunca había visto uno de estos. ¿Son unicornios de verdad?”

—El tipo se rió. ¿Podés creerlo? Es de locos. El estaba paseando esos animales por la 9 de Julio, yo le preguntaba si eran de verdad y él se reía.

—Claro que son de verdad, pibe. ¿No te das cuenta? ¿Qué te crees que son? ¿Elefantes? ¿Ratones? ¿Ballenas?

—Pero… ¿de dónde vienen? ¿Cómo los consiguió?

—El tipo se encogió de hombros y empezó a cruzar la calle con los bichitos; el semáforo ya le daba paso. Yo lo seguí, quería saber. Fuimos caminando hasta la avenida Santa Fe (otra avenida legendaria) y ahí doblamos hasta la plaza San Martín. El tipo soltó los unicornios, que se pusieron a correr y jugar. Era como un sueño, y era lo más hermoso que te puedas imaginar. Eran tan lindos, tan blancos y puros, tan… distintos. El tipo me miró, se sonrió de nuevo y me habló:

—Todavía estás acá… ¿Te gustan?

—Me encantan.

—Suspiró. —Sí, son hermosos. Lástima que queden tan pocos… por eso los tengo que cuidar. Me preguntaste cómo los conseguí, y no te contesté porque no los conseguí. No son míos, no tienen dueño. Yo sólo los paseo y los cuido. Los cepillo de vez en cuando, aunque son muy limpios y casi no hace falta. Los llevo por las ciudades y los campos, por bosques, lagos y montañas, atravesando el fuego y el hielo, el agua y la tierra, el viento y el tiempo. No sé si los llevo yo o si ellos me llevan. Venimos de muy lejos… Recorriendo, siempre recorriendo y me pregunto si alguna vez pararemos. Me pregunto si buscan algo… Es como si hablaran conmigo, a veces, y me dijeran ‘Vamos para allá… acá nos quedamos un par de días… nos vamos de nuevo… hacia el Norte… sigamos ese río y cosas así. Indicaciones, instrucciones. Todo es llegar e irse.

—Por eso nunca lo había visto antes… ¿Hace poco que llegó, no? —dije, por decir algo. Era costumbre de la época, también, hablar y no decir nada. Los políticos lo hacían un arte y vivían de eso. La gente común, como yo, lo hacía a un nivel más rudimentario, para no desentonar y pasar el tiempo. Sobre todo lo dije porque estaba impresionado y no sabía qué decir.

—Sí, llegamos hace un par de días.

—Se tuvo que ir, porque un perro doberman estaba ladrándole a uno de los unicornios, y parece que quería pelear. Los fue a separar, y yo me fui para otro lado; tenía que ir a trabajar.

—Lo vi un par de veces más esa semana, en distintos lugares del centro. Cuando me vio, me hizo un gesto de saludo con la mano, de lejos, como si fuéramos viejos amigos. Eso me emocionó, pero nunca volví a hablar con él, nunca lo pude volver a alcanzar. Siempre estaba muy lejos, y había mucha gente en el medio, y autos, y cosas…

—Después no lo vi más. Supuse que habrían seguido viaje, hacia alguna otra ciudad, a algún otro lugar, buscando quién sabe qué… ¿qué puede buscar un unicornio?

—Una sola vez, un amigo de Rosario me llamó para decirme que había visto unicornios en la calle… pero me parece que estaba borracho. Nunca encontré nadie que me pudiera decir con seguridad que sí, que los había visto, o que había hablado con el tipo que los cuidaba.

—Y a veces, en días como hoy, que me viene el dolor, la melancolía y la poesía, me acuerdo de los unicornios caminando a mediodía por la 9 de Julio y jugando en la Plaza San Martín, y me acuerdo de la voz y la tranquilidad del tipo, y me pregunto qué hubiera pasado conmigo si lo seguía, si me quedaba con él y los unicornios y los acompañaba en su viaje maravilloso.

—Me imagino un atardecer en un caminito por el campo, en el medio de la Pampa, y yo mirando como trotan despacio cinco o seis unicornios, quizás los últimos del mundo. O me imagino un bosque lejano, lejano, donde los unicornios estén como en su casa, y el tipo y yo conversemos y nos contemos historias sentados abajo de un árbol mientras ellos retozan. Y me imagino la llegada de la primavera, donde sea, y ver cómo se aparean y tener la esperanza de que esta vez sí, nazca uno nuevo seis o siete meses después…

—Pienso que mi vida hubiera sido distinta. No sé, por ahí es todo una fantasía. Por ahí es una historia inventada, y nada más… Pero, ¿y si hubiera sido cierto?

El viejo suspiró y yo no supe qué decirle. Pensaba en los unicornios que había descrito, los últimos de su mundo, únicos en su especie… y pensaba en la Reserva Vluf y se me ocurrían varios paralelos interesantes; pero nada que pudiera comentar con él. Volvió a hablar:

—Pero bueno, estas son las cosas que pasan con la poesía, es todo muy lindo y la realidad es distinta. Yo tuve mi vida, sin unicornios pero tuve una linda vida y no me puedo quejar. Y me pasó cada cosa… otro día te voy a contar… Otro día.

Cerró los ojos, y yo interpreté sus últimas palabras como una despedida. Todavía no puedo entender por qué salían gotas de agua salada de sus ojos, ni por qué cambiaba de tono su voz. Lo atribuyo a la enfermedad que mencionó.

© 1999 Carlos E. Ferro

LA HISTORIA DEL HOMBRE QUE NO PODIA SER FOTOGRAFIADO

Continúo con la serie de historias que me fueron relatadas por un viejo Vluf en la Reserva, y que transmito en este trabajo con la intención de poner a mis lectores en contacto con esa antigua cultura y, si les parece adecuado, hacerlos reflexionar sobre las diferencias profundas que existen entre nuestras razas. Diferencias que a mi entender justificarían que fomentemos el contacto por la posibilidad de obtener valiosos aportes mutuos. Sé que nuestra tradición enseña a despreciar a los Vlufs por su escaso dominio de la tecnología y sus dificultades para el pensamiento racional y organizado. Pero creo en primer lugar que esto es un prejuicio apresurado, arraigado en nuestras mentes por las hábiles manipulaciones propagandísticas efectuadas previamente al suceso conocido como “el Traslado”, para justificarlo. Y creo en segundo lugar que aún cuando los Vlufs poseyeran desventajas relativas en ciertas áreas, esto no disminuye el hecho cierto y comprobable (yo mismo lo he comprobado, y por eso me atrevo a semejantes aseveraciones que pueden parecer impertinentes a mis colegas) de que tienen ventajas compensatorias en otras áreas, si se quiere menos vitales para el progreso de una raza, pero no carentes por completo de un valor intrínseco.

Algunas de estas áreas son la imaginación, la emotividad liberada, el manejo del lenguaje figurativo, la intuición y el sentido del humor. Se pueden ver ejemplos de la maestría y el dominio que tienen los Vlufs para esto en las historias que figuran en el presente estudio, y también en esta. La transcribo a continuación, siguiendo lo más fielmente posible el relato del viejo Vluf, aunque no pueda reflejar la impresión que producen su voz, sus ademanes y las expresiones de su rostro, que acompañan y complementan la narración:

—Hola, pibe. Nos vemos de

nuevo, ¿eh? Aprovechá ahora, escuchá todas las historias, grabalas con esos aparatitos tuyos. Porque a mí me gusta contar cosas y te cuento porque vos escuchás, pero no creo que haya muchos Vlufs dispuestos a hacerlo; es un arte que se pierde el de contar cuentos. Todos se preguntan ¿y para qué? Y no hay respuesta.

—Pero no quiero perderme en estos temas oscuros de decadencia y nostalgia de tiempos pasados. Eso es para los viejos, y yo me siento viejo nada más que cuando me da el reuma, como la vez pasada. En días como hoy no… no soy un pibe como vos, pero tampoco me siento tan viejo como Borges. No me preguntes, no quieras saber,

no importa quién era Borges. Esa historia no es mía…

—Hoy te voy a contar otra historia, una más alegre que la última que te conté, pero hasta ahí nomás. Empieza mal, pero termina bien. Una historia curiosa, la historia del hombre que no podía ser fotografiado.

—Las fotografías tenían un papel muy importante en otros tiempos. Bueno, eran de papel especial y tenían un papel especial, como es lógico. Vos viste fotografías cuando estuviste en mi cuarto. Ahora son una curiosidad histórica, pero cuando yo era joven, allá por nuestro siglo veinte (el viejo y peludo siglo veinte, hace como mil años) eran casi la única manera de capturar y

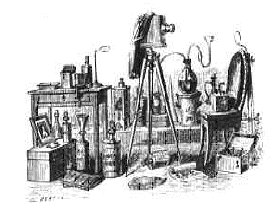

conservar imágenes. Por lo menos, la única que estaba al alcance de casi todo el mundo. La imagen se enfocaba con un instrumento llamado cámara, que impresionaba con luz pasada a través de una lente de vidrio (impresionante, ¿no? lo qué es la ciencia) un material fotosensible. A través de más aparatos y toda una serie de reacciones químicas, se obtenía como un papelito pintado que tenía la reproducción bidimensional de la imagen enfocada.

—A la pelota, que explicación. ¿Me estaré contagiando de los Logids al estar tanto tiempo con vos? Ya estaba hablando como una enciclopedia, que lo tiró. Y todo para decirte qué es una foto. Qué cuerno tengo que ponerme a explicarte a vos, si de esa bola tecnológica y científica debés saber más y mejor que yo. Pero te lo explico por las dudas, porque es importante saber qué es una foto para entender el problema de este tipo que no podía ser fotografiado.

—Nació, como todo el mundo. Empezó a crecer, como cualquier hijo de vecino. Gritaba, hacía sus cosas, comía igual igual que todos. Nadie notó la diferencia, hasta después de que lo bautizaron. Porque en el bautismo (que es una especie de fiesta familiar y religiosa donde le presentan al nene a Dios, una cosa bastante primitiva, como si Dios no lo conociera desde que vino al mundo y probablemente de antes) nunca falta un pariente que saca fotos. Para recordar la ocasión más tarde, ¿viste? Pero cuando el tío del nene recibió las fotos reveladas, vio que estaba todo bien, pero el chico no había salido en ninguna foto. En todas salía la familia, la Iglesia, el cura, hasta salía la madre con los brazos abiertos como si sostuviera un chico… pero no se veía el chico.

—Bueno, por esa vez nadie le dio importancia. Pensaron que el tío habría sacado mal las fotos. O que la luz no era adecuada, o que la cámara andaba mal, o que algún bromista en el laboratorio les había borrado al nene.

—Pasó el tiempo, y llegamos al primer cumpleaños del chico. El tío, que se había quedado con la sangre en el ojo, se trajo tres cámaras y se las dio a otros parientes. Entre todos, sacaron como doscientas fotos del cumpleaños, y por supuesto, del chico. Todo el mundo se burlaba del tío y su exageración, pero se tuvieron que callar cuando trajo las fotos reveladas: el chico no aparecía en ninguna. Como si fuera transparente, como si no existiera. Todas las fotos estaban bien, pero siempre que tenía que aparecer el chico, nada. Se veía lo que estaba atrás de él, sin ninguna interferencia.

—Ahí los padres se empezaron a preocupar. Por ahí era alguna enfermedad rara y nueva. Todavía sin poder creerlo, lo llevaron a un fotógrafo profesional. El tío iba con ellos, claro, con una sonrisa sobradora tatuada en la cara. Je, je, decía. Un año gastándome con lo de las fotos del bautismo. Je, je, ahora me toca a mí, decía. Alguna gente es así, le gusta compartir lo que tiene cuando es malo, y guardar rencor y resentimiento como si alguna vez fuera a faltar. Pero dejemos al tío de lado, que esta no es su historia. Volvamos al pibe, que tenía un año y pico y no entendía nada de nada.

—El fotógrafo lo acomodó en una sillita y le sacó cuatro fotos. Después les dijo a los padres que volvieran a buscar las fotos a los tres días, que él ya las iba a tener listas y que iba a salir precioso el nene.

—Si sos brujo —dijo el tío entre dientes, va a salir si sos brujo. Pero el quía no lo oyó.

—Como era de esperar, a los tres días el tipo les pidió disculpas, les dijo que las fotos no habían salido y que las tenía que hacer de nuevo. El tío se frotó las manos, contento porque se había ganado quince almuerzos en apuestas. El fotógrafo volvió a sacar las fotos. Esta vez usó varias cámaras, distintas luces, distintos rollos de película, varias distancias, probó con distintos fondos y filtros (rojos, azules, ultravioletas y hasta uno de café). Era un auténtico profesional, y trató de eliminar cualquier posibilidad de error. Pero no sirvió de nada. El chico no podía ser fotografiado, ya les dije. No insistan. Una semana después se rindió, les devolvió a los padres la plata que les había cobrado por adelantado y se fue de la ciudad. Siempre había querido conocer el Lago Titicaca (famoso lugar turístico de la época) y pintar paisajes, y esto era una excusa tan buena como cualquier otra. Además, ya no soportaba al tío del chico y su sonrisa.

—Comprobado ya que no se le podían sacar fotos, decidieron llevarlo a un doctor. El doctor lo pesó, lo auscultó, le miró la garganta, lo midió, habló con los padres y siguió punto por punto lo que el ritual prescribía para esos casos. Hasta que le dijeron que no podía ser fotografiado. De esto en la Facultad no me dijeron nada, pensó para sus adentros. Pero el ritual indicaba Siempre Demostrar Confianza y Seguridad, así que les dijo que no se preocuparan, que seguro que no era nada, y los mandó a sacarle una radiografía. Una radiografía es parecida a una foto, pero saca la parte de adentro de las cosas en vez de la de afuera. De todas formas, la radiografía no salió (para gran regocijo del tío, que le había apostado al técnico que las sacaba una pequeña suma de dinero). Cuando volvieron con el médico, les dijo que sin la radiografía no podía hacer nada, que no tenía elementos para diagnosticar, y les dio un frasquito con pastillas naranjas. Por costumbre nomás, para que no se fueran sin nada.

—Los padres, entonces, dejaron de darle importancia al hecho. El chico era normal en todos los otros aspectos, seguía creciendo, parecía sanito y el doctor había dicho que no se preocuparan.

—Y pasó un año, y en el segundo cumpleaños del nene todavía algún incrédulo lo trató de fotografiar, incluso hubo algunos giles que le apostaron al tío que sus fotos sí iban a salir. Si sos brujo, repetía entre dientes el tío. El se reía y levantaba todas las apuestas. Volvió a ganar, claro.

—Pasó otro año, y ya era un hecho aceptado por todos que el chico no podía ser fotografiado. Ya ni siquiera se comentaba en la familia. Ese año nadie trató de sacarle fotos.

—Y pasó otro año más, y ya hasta el tío se estaba olvidando de la cosa. Y otro año, y otro, y el nene entró a la escuela. Allí nadie notó su particularidad hasta que llegó el día de la foto escolar. Era costumbre, una vez por año, juntar a los chicos y sacar una foto del grupo y una más de cada uno. No hace falta decirte, pibe, que en la foto él no salió. Pero el fotógrafo del colegio fue más disimulado que los otros y no dijo nada. No levantó la perdiz, como se decía entonces. Los padres tampoco dijeron nada, ¿para qué? Si ya sabían. Y ni el pibe ni los compañeritos se dieron cuenta nunca de que él no estaba en las fotos.

—Hasta aquí, santo y bueno. Los problemas vinieron después. Te la hago un poco más corta, que me tengo que ir en un rato. Cuando el chico tenía doce años, se tenía que hacer el documento. Era un papel, con un número, una foto y el nombre de uno; una identificación que había que tener para entregar a las autoridades cuando era requerida, para que ellos pudieran saber quién era uno y qué había hecho. Y ahí surgió el problema grave, porque el fotógrafo de la policía tampoco lo pudo fotografiar. Le explicaron, pero no hubo forma de convencerlo. En el documento tiene que estar la fotografía, decía el oficial. Sí, pero el chico no sale en las fotos, ¿no ve? respondía el padre. Entonces no le puedo dar el documento, se empecinaba el oficial. Finalmente accedió a llamar a su superior, que a su vez llamó a su superior, y así hasta que llegaron a la máxima autoridad. Todos y cada uno comprobaron que el chico no salía en las fotos, y finalmente decidieron darle el documento y poner la foto tal como salía, es decir, solo el fondo. Con eso se quedaron todos conformes.

—Lástima grande, no resultó tan fácil de convencer su primera novia. Laura, se llamaba. Se conocieron en el colegio secundario, ella era una chica de pelo castaño, un poco gordita pero agradable. Empezaron a salir juntos, se veían en el colegio y un poco después dijeron que estaban de novios. Iban al cine, a bailar, a patinar, al parque… No les daban de comer a las palomas como yo, eso es para los viejos; ellos se hacían mimos y… no sé para que te cuento estas cosas, que para los Logids no significan nada. Sigo con la historia.

—El caso es que Laurita estaba un poco acomplejada con el tema de que era gorda. Que nadie mencionara ni remotamente la gordura, la comida o algo así delante de ella, porque lo tomaba como una alusión y se ponía mal. Pero cuando estaba con él se le olvidaba, por suerte. Se querían, y a él no le importaba si era un poco gordita o no. El ni se daba cuenta, y ella se olvidaba.

—Hasta el día fatídico en que le dijo: ¡Uy, mirá! ¡Un fotógrafo! Saquémonos una foto juntos. No puedo, le dijo él. ¿Cómo que no podés? preguntó ella con mala cara. No, no puedo. Yo… las fotos… no salgo, masculló él. No sabía cómo decírselo. Me estás macaneando, le dijo ella. No, te juro que es verdad, yo no salgo en las fotos. Lo que pasa es que no te querés sacar una foto conmigo, saltó ella. Te da vergüenza, gritó, porque soy gorda… y no querés que te fotografíen con una gorda, gritó y lloró. No, nada que ver, no es eso, le dijo él, intentando tranquilizarla y consolarla. No sos gorda, sos lo más hermoso que vi en mi vida, te adoro y no me importa que me vean con vos; me encantaría sacarme una foto con vos, pero no puedo. Excusas, dijo ella entre sollozos. Todos los hombres son una porquería, gritó, mi madre tenía razón. No, Laurita, por favor… seguía tratando de razonar él, mirá, te juro que es cierto. Vení, secate la cara y que nos saque la foto, vas a ver que no salgo.

—Finalmente, y sin creerle, se arregló la cara y fueron con el fotógrafo. Cinco rollos de tomas de Laurita en distintas posiciones, con el brazo alrededor de nadie, o tomando la mano del aire, o abrazando el vacío. Al final el fotógrafo gritó ¡Basta! ¡Cortala! ¡NO SALE! ¡NO SALE! y se puso a llorar él también. El pibe, conmovido, le pagó los cinco rollos de fotos y se los dio a Laura sin una palabra. Ella lo miró con frialdad y le dijo Sos lo peor que vi en mi vida. Con tal de no fotografiarte con una gorda, hasta tergiversás las leyes de la física. Te odio, y no quiero verte nunca más. Y se fue, dejándolo con el pero si yo… a flor de labios. Y no lo vio nunca más. Debe haber muerto convencida de que era todo un truco de él, porque no quería fotografiarse con ella. Lástima, como dije antes.

—Y mayores problemas tuvo con la policía, más adelante. Cada vez que lo detenía un policía y le pedía el documento, tenía que pasar una noche en el calabozo hasta que verificaban que su increíble historia era cierta.

—El diálogo y la situación eran siempre muy parecidos. El policía le decía: iba con exceso de velocidad. Le voy a tener que hacer una multa. El suspiraba, porque ya sabía lo que se venía. Está bien, decía, cumpla con su deber, oficial. Permítame su licencia de conductor, decía el policía. El se la daba. Pero esta licencia no tiene foto. No, le decía él, tengo un problema con las fotos. ¿Y cómo sé que es suya? le decía el policía. No se haga el vivo, déme algún otro documento. Mire, oficial, ninguno de mis documentos tiene foto. Esto es una burla, contestaba el policía, que a esta altura ya estaba irritado. Déme su documento. El tipo se encogía de hombros y le daba varios documentos, todos con fotos de fondos celestes, blancos o verdes. Es que yo no salgo en las fotos, intentaba explicar. Mire, no se haga el gracioso. Me va a tener que acompañar… voy a tener que hacer algunas averiguaciones… Y ahí se iba, rumbo a otra noche de calabozo.

—Lo venía a buscar su tío, siempre a la expectativa de enganchar alguien más con una apuesta. Ya se había construido la casa, con lo de las apuestas. El pibe es una mina de oro, decía.

—Salvo ese repodrido detalle, su vida era completamente normal. Pero cuando creció, su problema también creció: después de los quince años, ya no se reflejaba en los espejos. Y después de los veinte, las balanzas no lo pesaban. A los treinta dejó de proyectar sombra. Pero ya no le importaba, hasta le convenía. Porque cuando terminó el secundario, encontró el trabajo ideal para él: asistente de producción de cine y televisión.

—El cine era como las fotos, pero con gran cantidad de tomas por minuto, y servía para obtener (filmar) imágenes en movimiento que se proyectaban sobre una pantalla. La televisión… bueno, es algo más difícil de explicar. También servía para imágenes en movimiento, las tomaba como señal que transmitía al receptor donde un aparato hacía mover electrones sobre una pantalla, y dibujaba la imagen. La verdad, nunca lo entendí muy bien. Nunca me importó, tampoco. Vos prendías el televisor, y ahí estaban las imágenes; de dónde venían o cómo se transmitían, eso quedaba para los técnicos. Arreglate para averiguarlo, si te interesa. O si lo necesitás para tu estudio…

Lo tranquilicé al respecto, le expliqué que sabía lo necesario acerca de fotos, televisión, cine, video, holovideo, discos laser, teléfono y otros primitivos medios de comunicación usados en su época. “Lo sospechaba”, me dijo con una media sonrisa, “y seguro que también conocés mejor que yo el impacto y la importancia social que tenían”. Asentí, y siguió con su historia.

—Bueno, eso era lo ideal para él. Era el sueño de los directores y realizadores: tener un tipo que era invisible para las cámaras. Podían hacer con él los efectos más inverosímiles: cosas que se movían solas por el aire, cosas que aparecían de la nada. Podía dictarle a los actores lo que tenían que decir —porque su voz tampoco quedaba registrada—, o darles indicaciones para corregir cualquier cosa. A los productores les salía más barato y era más fácil hacerlo con él que de cualquier otra manera. Así se llenó rápidamente de dinero. Bueno, su tío también. Al fin y al cabo, la idea fue de él. Ese es mi pollo, decía, yo lo descubrí. Y participó en todas las películas, programas de televisión y grabaciones discográficas que se hicieron en el país por aquella época.

—Y después, lógicamente, se empezó a hacer conocido. Su fama se hizo internacional y lo llamaron de un lugar llamado ‘el Bosque Sagrado’ en una de nuestras antiguas lenguas (Holy Wood, quizás lo hayas oído mencionar). En ese lugar casi mitológico se hacían las más grandes películas de todos los tiempos, esas que medían quince o veinte metros de diámetro. Allí participó en varias películas y conoció a las estrellas, astros, cuasares, novas y agujeros negros del momento. Le parecía muy divertido que todo el mundo quisiera figurar y hacerse ver en esas películas o cerca de esa gente mientras él, que estaba todo el día allí, jamás aparecía registrado en ningún lado. No le gustaba hacerse ver, tampoco. Por supuesto, todas las entrevistas que intentaron hacerle fracasaron. No podían poner fotos, no podían grabar lo que decía, y el atractivo principal de las revistas eran las fotos.

—Otro costado interesante de eso era que podía tener amoríos secretos con cualquiera de las actrices, sin comprometerse ni comprometerla. Si un fotógrafo los sacaba juntos, sólo salía ella en la foto y ¿quién iba a creerle? Por esa sola razón, muchas mujeres lo encontraron atractivo. Así se consoló y se tomó revancha por lo de Laurita.

—Finalmente se cansó de esa vida, y se retiró al cumplir los cincuenta años. Por supuesto, no faltaron los oportunistas (y el primero de ellos fue… adiviná quién… ¡sí, el tío!) que juraban que en realidad no se había ido, sino que así como a los treinta perdió la sombra, ahora se había hecho invisible y seguía ahí. Otra gente juraba haberlo visto en distintos lugares, pero como no tenían fotos ni registro de nada, nadie les creía.

—Pero la verdad es que nunca se hizo invisible. Se retiró, se fue a disfrutar de sus ganancias al Caribe y a contar allá viejas anécdotas del Bosque Sagrado en las fiestas. Ah, claro, ahí conoció al hombre que tocaba el piano en los colectivos y se hicieron buenos amigos. Es que en realidad, el mundo es un pañuelo.

© 1999 Carlos E. Ferro

LA HISTORIA DEL HOMBRE QUE TOCABA EL PIANO EN LOS COLECTIVOS

Este antiguo mito lo recogí en ocasión de una recorrida por la reserva Vluf, mientras cumplía con el encargo de relevar la historia de esa notable raza de humanoides. La transcribo tal como me la contara en ese momento un anciano, mientras estábamos sentados en un parque, dando de comer a ciertos volátiles que abundan allí. Me fue relatada en esa extraña jerga que ellos hablan, y la transmito de la misma forma, para no alterar el mito. Hay un apéndice al final, donde se aclaran la mayoría de los términos.

—¿Así que vos juntás leyendas e historias? Pero que bien, che. Yo creía que ustedes los Logids no se dedicaban a esas cosas. Te voy a contar, entonces, algunas de nuestras leyendas antiguas, porque me gusta hablar y contar cosas. Y estas leyendas valen la pena oírlas. Pero te aviso desde ya que no creo que las entiendas, porque ustedes no pueden entender a los Vlufs. No van a entender nunca que se puede arreglar las cosas con alambre, dar de comer a las palomas o estudiar en una Facultad de las nuestras… Bueno el cuento dice así: En la última parte del siglo XX (cronología nuestra, viene a ser más o menos hace como mil años) la música era muy popular. Se la oía por todos lados, y las personas que la ejecutaban eran respetadas y admiradas por el resto. Esas personas se dividían en varias categorías, según el instrumento que tocaran y la onda que curtieran. Teníamos guitarristas, vocalistas, bajistas, bateristas; y por el otro lado, las ondas jebi, pop, rok, clásico, plomo, etc.

—Había un pianista célebre, grandioso (un pianista es una persona que toca el piano, instrumento mecánico con cuerdas golpeadas según como se aprietan las teclas). Después, si querés, te muestro una foto del quía, con su piano. Un piano impresionante, blanco y azul eléctrico, enorme. Bueno, este tipo tocaba desde chiquito, y tenía muchísima habilidad. Empezó como todo el mundo, tocando en su casa. Pero los vecinos se amontonaban para oírlo, y se corría la voz, y se juntaba todo el barrio. Cuando creció, formó un grupo, que tocaba en teatritos y bares. Pero el grupo se separó, porque los otros músicos estaban hartos de que la gente oyera solamente al pianista y no les diera bola a ellos. Entonces pasó a formar parte de una orquesta, porque no le gustaba tanto tocar solo. Pero los otros instrumentistas de la orquesta, y también el director, dejaban de tocar y se ponían a escucharlo a él, alucinados. No podían ensayar, ni tocar en ningún lado. Tuvo que dejar esa orquesta, y resignarse a ser un solista. Tenía demasiado talento y habilidad para poder tocar en un conjunto.

—Y tocó solo, en grandes teatros que la gente llenaba para poder oírlo. Y como la gente era mucha para un teatro, tocó en estadios de fútbol, en canchas de rugby y béisbol, y en plazas y parques. Lo transmitían por televisión, radio y hornos de microondas; en vivo, vía satélite y por karmecánico. Tocaba en inglés, francés, español y mandarín (algunas veces tocaba en griego, latín clásico y arameo antiguo, pero eran las menos). Pero él realmente no quería tocar solo, no le gustaba, y sabía que no podía tocar con otras personas, porque siempre que él tocaba, todo el mundo hacía silencio para oírloa él.

—Al final se le ocurrió la solución: tocar en los colectivos (medio de transporte público con motor a explosión, que avanza por el piso sobre ruedas. Tiene capacidad para treinta o cuarenta personas, y nunca van en él menos de sesenta. Se utilizaba para distancias cortas. También se lo conoce como bondi, cromi, colestrivo y lat’esardinas). Ahí siempre lo acompañaría el ruido de la calle y la gente, la “música de la ciudad”. Y empezó a llevar su piano al hombro, y tocar en los colectivos. Compuso canciones para piano y caño de escape, bocina y camionero solista, otras para vendedor ambulante, piano y paragolpes abollándose, y toda clase de instrumentos no convencionales, no musicales y cotidianos.

—Así continuó su vida, que fue larga y feliz. Un día, tuvo que dejar de tocar en los colectivos, porque no podía seguir cargando su piano al hombro. Le pesaba mucho, pero insistía en que nadie se lo llevara. Sólo él podía tocar ese piano. Por un tiempo intentó tocar flauta y armónica, que son más livianas. Pero no lo convenció mucho, y dejó de tocar. Donó su piano, se jubiló, cambió de nombre y se fue a vivir muy feliz al Caribe.

© 1999 Carlos E. Ferro

LA HISTORIA DEL HOMBRE QUE COLECCIONABA MANIFESTACIONES

Esta es otra historia que me fuera narrada, a mi pedido, por el anciano Vluf. La transcribo de la misma forma en que la escuché, por el valor ilustrativo que tiene, no sólo sobre el corpus mitológico de este extraño pueblo, sino también sobre su curioso modo de expresarse, que es el reflejo de su forma de pensar. A lo largo de mi estudio intentaré que los lectores interesados obtengan una idea clara de esto, a través de las distintas narraciones del anciano. Esto fue lo que dijo:

—¿Otra vez vos por acá? Que raro que un Logid se tome tanto interés en la reserva Vluf. No te confundás, che, me alegro muchísimo de verte. Vení, sentáte en el banco, acomodáte tranquilo. Voy a seguir dándole de comer a las palomas mientras te cuento otra de nuestras leyendas. Porque vos viniste por eso, ¿no?

Quiero destacar la sorpresa que me produjo esa sagacidad primitiva de parte del anciano, que tiene marcada tendencia a desvariar sin sentido. Pero aparentemente me reconocía, y llegaba incluso a adivinar el motivo de mi visita. Se lo hice notar, y esta fue su respuesta:

—Ja, ja, ja, ja (equivalente de nuestra risa) Claro que te reconozco. Y claro que sé por qué viniste.

Si en mi barrio también se juntaban los pibes a oírme, con la misma cara que ponés vos… Pero vamos al cuento.

—Era un tipo raro en serio, el hombre que coleccionaba manifestaciones. Uno se daba cuenta en seguida. Lo veías, por decirte algo, en la mesa del café donde iba todos los domingos a la tarde a tomarse un pernod, y ya decías: “Este es un tipo raro.” Puede ser por la forma de mirar a la gente, como… como objetos de colección. O por el sobretodo que usaba, siempre el mismo, con bolsillos enormes, como para guardar un par de manifestaciones si se daba la ocasión. Porque era un coleccionista enfermo… No podía ver una manifestación sin querer llevársela. Se ponía como loco. Y a veces encontraba una que no se podía llevar, o que se la llevaba otro. Ahí le daba un ataque. Daba pena el pobre, como se ponía. Primero tenía un berrinche, saltaba, gritaba y pataleaba. Después, se tranquilizaba un poco, pero empezaba a llorar. Y es feo ver un hombre grande llorando. Generalmente se le acercaba alguien y le decía que no se pusiera así, que ya iba a haber otras manifestaciones, que al fin y al cabo esa no era tan interesante ni tan linda… en fin, las cosas que se dicen siempre en esos casos, ¿captás?

—Ahora, eso sí: la colección que tenía era impresionante en serio. Sin vueltas, posta posta. Venía gente de todos lados a verla. Rusos, chinos, yanquis, alemanes, romanos, griegos, judíos, musulmanes, ateos, presbíteros y hasta un senador ¿o sería un almorzador? No sé. Hasta yo la fui a ver un par de veces. Pero a mí, la verdad, me ponía un poco triste. Era como el zoológico, ¿viste? Toda esa gente ahí, gritando sus consignas, saltando, desplegando sus pancartas, repartiendo panfletos, y todos coleccionados. Sí, yo sabía que los trataban bien, y era muy espectacular, muy colorido, muy pintoresco (a vos te hubiera encantado) pero igual era una colección, un capricho del quía. Y yo me ponía un poco triste por eso.

—Había manifestaciones de todos los tipos, cada una con un cartelito explicativo de las circunstancias que la rodearon. Era muy prolijo, él. Si casi parecía un Logid… (risa) Muchas veces iban de las escuelas por eso, para aprender historia. Había manifestaciones por la democracia, por el comunismo, por la anarquía organizada, a favor de las ballenas, del atún enlatado, de los bosques y de los escarbadientes. Cuando tenía una manifestación a favor de algo, y otra en contra, las ponía una al lado de la otra, para poder compararlas.

—Otra cosa impresionante era la cantidad de guita que debía gastar en eso. Sabiendo lo que cuesta organizar una manifestación, no quiero ni pensar en lo que debe costar mantener una. Y el tenía no muchas, sino muchísimas. Debía tener como un toco y medio, en números redondos. Imagínate… Y nadie sabía de donde sacaba la mosca. Algunos decían que estaba subsidiado por varios gobiernos, otros, que había heredado vagones de guita con locomotora incluida, o que se había ganado la grande. Pero saber, no sabía nadie. Cuando algún osado le preguntaba, sonreía y ponía cara de estar muy divertido. Después se ponía serio de nuevo y decía: “Cuando se tiene, se tiene.¨ Y de ahí no lo sacaba nadie.

—Aparte de todo esto, era normal en todo sentido, el tipo. Común y corriente, lo que se puede encontrar en cualquier rioba. Laburaba de empleado en un banco, hasta que por la recesión el banco se transformó en una sillita. Y como a él siempre le gustó la comodidad, dejó de trabajar y pasó a dedicarse todo el día a su manía de coleccionar manifestaciones.

—Iba por ahí, recorriendo todas las plazas y lugares públicos donde se podía llegar a juntar gente. Así consiguió algunas de las piezas más interesantes, y algunas de las más intrascendentes. Por ejemplo, una manifestación de policías. Cosa más aburrida imposible. ¿Qué sentido tiene una manifestación de ese tipo? No hay vigilancia, ni disturbios, ni represión, no rompen nada, en fin, nada de lo que atrae gente. O el otro grupo de gente que pasaba por ahí de casualidad, y él lo cazó al vuelo. O la manifestación que hicieron en su contra, reclamando que disolviera todas las manifestaciones que había juntado, que las disolviera hasta que quedaran al 8% peso en peso, o bien 0,2 molar, lo que le resultara más incómodo. También los agarró y los metió en su colección.

—Pero tuvo un final muy triste, este chabón. Había una manifestación por la paz en el mundo, que se reunía en un campo de batalla, en algún lugar de Euráfrica o Asiérica. Dos países de esos que siempre se están peleando, vos sabés como es eso. Bueno, como te explico que en una de esas, mientras estaba tratando de acomodar la manifestación para llevársela, encontró una bala perdida. Eso sí que es mala suerte. La encontró con la cabeza, claro, y no te cuento como quedó. Pero que se le va’cer, nadie está exento. Sobre todo desde que salió la nueva ley de impuestos.

—¿Qué qué pasó con la colección? Y, lo que era de esperarse: como el tipo dejó de cuidarlas, al poco tiempo todas las manifestaciones se transformaron en huelgas de hambre. Y un tiempo después, se murieron todos. Ahora ya nadie pasa por ahí, por el olor, y las luces malas, los aparecidos y toda esa bola.

© 1999 Carlos E. Ferro

LA HISTORIA DEL HOMBRE QUE FUE A LA LUNA EN BICICLETA

Esta es otra historia que me narró el anciano Vluf en ocasión de mi viaje de estudios a la reserva. Creo poder afirmar que es una muestra más en apoyo de mi tesis sobre el gran valor que tienen estas historias, con ese despliegue de “imaginación” que se exhibe no solamente en las características de los personajes fantásticos que las protagonizan, sino también en el lenguaje en que están contadas, que tiene características extrañas y a la vez agradables. Si no fuera por su carencia de rigor, casi podríamos llamarlo poético. Ojalá pudiera transmitirles fidedignamente la impresión que producen esas palabras, viniendo de boca de este ser ajeno a nuestra cultura que habla mientras da de comer a los pequeños animales volátiles que llama “palomas” en el parque de la reserva.

—¿Qué tal, amigazo? ¿Cómo andan tus cosas? Ah, perdón, me olvidé… usé una de nuestras fórmulas de saludo, que vos no entendés.

—Es un honor —le respondí. Parecía muy locuaz esta tarde, pero eso es habitual en él.

—Ni tanto, ni tanto. El honor es mío, por recibir a un estudioso de tu categoría. Me dijeron que tenés títulos como para empapelar el Obelisco. Sigue pareciéndome raro que un Logid venga a oír cuentos de Vlufs, pero he visto cosas más raras.

—¿Qué te puedo contar hoy? A ver… te voy a contar la historia del hombre que fue a la Luna en bicicleta.

—Un tipo extraordinario, un Vluf fuera de serie. La vida consagrada al deporte. Decían que era el deportista más grande de todos los tiempos, pero claro, también lo dijeron de otros que hoy están olvidados, como Gardel, Leguisamo, Maradona, Menem, Pelé, Reutemann o Francis Ford Coppola. Algunos lo decían de Mozart, o de Borges… pero este chabón era deportista en serio.

—A los seis meses de edad ya había batido cuatro o cinco récords olímpicos, algunas marcas mundiales y, una vez que tenía hambre, un par de huevos para hacer revueltos.

—Después, al año dejó de gatear y empezó a caminar. Y a correr. Un año después, todas las marcas de velocidad homologadas eran de él.

—Cuando cumplió los quince años el Comité Olímpico, en una resolución sin precedentes, le prohibió competir en los Juegos, porque si no los otros atletas se negaban a participar, ya que nadie podía competir con él.

—Por eso, los siguientes diez años se dedicó a deportes no oficiales y casi siempre exóticos. Boxeó contra canguros, corrió carreras con chitas, leopardos y tortugas, nadó con delfines, ballenas e hipocampos, participó en las competencias de construcción de diques de los castores, cinchó con elefantes y aplanadoras, jugó fútbol, rugby y baseball, él solo contra los mejores equipos, hizo lucha libre con un oso, saltos ornamentales desde las Torres Gemelas y hasta entró en torneos de balero y yoyó.

—Con todo eso, se hizo muy famoso. En aquella época las hazañas deportivas daban mucha popularidad.

—Ahí nomás empezó su época de cruces. Cruzó el Atlántico a nado. Después el Indico, y después el Pacífico. Y algo realmente peligroso: cruzó el Mar Rojo, el Mar Muerto y el Golfo Pérsico. Cruzó los Andes a pie. Cruzó el Himalaya, los Alpes, los Pirineos, el desierto del Sahara, el desierto de Gobi, la estepa rusa, la Antártida y la selva del Amazonas. Cruzó el Muro de Berlín, y la 9 de Julio a mediodía (sin semáforo).

—Cuando le preguntaron cómo hacía, cuál era su secreto, respondió: Es todo cuestión de entrenamiento. Hay que avanzar, despacio si quiere, pero avanzar. Yo entreno 29 ó 30 horas por día, por ejemplo. Y a veces hago alguito más a la noche, pero sin excederme. Fíjese: usted empieza un día corriendo cien metros. Un día después, doscientos. Al día siguiente, se entusiasma y corre un kilómetro. Un par de semanas y ya puede correr 42 kilómetros, una maratoncita. Siga así, que va bien, y en algunos meses va a estar como para dar el gran salto y correr 500 o 600 kilómetros. Después empiece a trabajar la velocidad. Haga la prueba si no me cree, va a ver…

—Después de dar la vuelta al mundo a pie, el planeta ya le quedaba chico para sus proezas y su gesta deportiva sin igual. Por suerte, encontró rápido una manera de salir: la bicicleta.

—La única manera de viajar -dijo—. Un cohete no me sirve, eso no es deportivo. Voy a ir a la Luna en bicicleta.

—Y empezó a entrenar para eso, siguiendo su método. Empezó dándole un par de vueltas a la placita del barrio. Los pibes lo acompañaban, pero a la siguiente semana empezó a dar vueltas a la ciudad, y ya no lo pudieron seguir. Al mes, ya le había dado tres vueltas al continente, y no lo podían alcanzar ni yendo en tren. Y seis meses después daba una vuelta al mundo todos los días y cuando venía un avión, subía una marcha y lo dejaba atrás con facilidad.

—Ahí empezó a salir de la atmósfera y orbitar un poco. Eso le costó más, solía quedarse sin aire.

—Mis pulmones no son los de antes —dijo—, y empezó un programa más riguroso. Dejó el hábito de fumar, cosa que le resultó muy fácil porque jamás lo había adquirido, sabiendo que el hábito no hace al monje. Dejó de tomar café y bebidas alcohólicas. Jamás las probaba, pero las dejó porque podían perjudicarlo. Se puso a dieta, como los jueces.

—Con eso, y siguiendo siempre su entrenamiento, estuvo a punto de lograrlo.

—Un día dijo ‘Estoy listo’ y empezó a pedalear. Los satélites espía siguieron todo su trayecto. Aunque la transmisión no fue muy buena, el quía se movía muy rápido y sólo se veía una mancha borrosa. Venía bárbaro, de diez, hasta el momento en que pisó un meteorito y pinchó una cámara.

—Claro, ni se le había ocurrido llevar inflador o parches, ni hablar de una cámara de repuesto. Tuvo que dejar la bicicleta y volver a pie. Casi no le da el aire, pasó momentos muy difíciles ahí arriba. Además, la calentura. Imagináte. Cuando entró en la atmósfera y pudo darse ese lujo, ¡cómo gritó! Todavía resuena el eco de sus palabrotas y maldiciones en algunas regiones alejadas.

—Por supuesto, eso no iba a quedar así.

—Tardó dos meses en reponerse y prepararse para intentarlo de nuevo. Pero esta vez nada podía fallar. Era un poco más de peso, pero llevó diez cámaras de repuesto, tres infladores, equipo de emparchar y, lo más importante, lo que le aseguraba el éxito: una estampita de San Antonio pegada a un boleto capicúa.

—Arrancó, llegó y volvió sin ningún inconveniente. Fue casi aburrido.

—Después de volver, estuvo muy silencioso y tranquilo. Durante tres días no salió de su casa. Después retomó su entrenamiento, pero más suave. No era el mismo de antes.

—Murió un par de semanas después, mientras cruzaba los Andes a nado. Dicen que en el medio lo agarró un calambre. Yo no lo creo. Si ya la había cruzado antes, a esa cordillera. Y había nadado mucho más que eso. Yo personalmente creo que se dejó morir ahí.

—¿Por qué iba a hacer eso? —pregunté extrañado al anciano, ya que no lo comprendía—. Ese hombre había logrado lo que intentaba. Había llegado a dónde quería.

El anciano me miró y sacudió lentamente la cabeza.

—Sí, y ese era el drama. Lo había logrado, ¿y qué le quedaba ahora? Ya había hecho lo que podía acá. Ya había ido a la Luna. Más lejos no podía ir: la siguiente etapa sería Venus o Marte, pero era imposible. El trayecto es mucho más largo, y ningún entrenamiento podría darle la capacidad necesaria.

—Claro, por ahí se tendría que haber dedicado a otra cosa. Yo lo hubiera hecho. Pero tenía tal revire con el deporte, que ni se le debe haber ocurrido… Como decía el poeta, “Algunos nacen sabiendo lo que otros mueren por ignorar”.

© 1999 Carlos E. Ferro

LA HISTORIA DEL HOMBRE QUE TENÍA SUERTE

Esta es otra de las historias que el anciano Vluf me relatara en la Reserva. La incluyo como parte del presente trabajo, ya que forma parte de un acervo cultural que podemos estar perdiendo con la actual política respecto de los Vlufs.

En esta historia podemos observar, además del derroche de imaginación que ya hemos visto en otras, un cierto tratamiento del humor, característico de un desarrollo cultural importante. Aunque no sea el humor delicado y artístico como lo concebimos los Logids, es importante destacar que los Vlufs poseen humorismo. Y este humorismo puede tener un interés más allá de lo folklórico, permitiéndonos entender la evolución de otras culturas.

En el marco de la historia y para situarla adecuadamente, recordaré a los lectores que en cierta etapa de mi trabajo observé notorios malestares físicos que incomodaban al Viejo Vluf. Temiendo que esto interfiriera en mi estudio, ya que este sujeto era mucho más abierto a la participación en el proyecto que los otros, le hice enviar médicos para su tratamiento.

La siguiente vez que lo vi, en la plaza donde solía encontrarlo, estas fueron sus palabras:

—Ah, pero si es el pibe Logid de nuevo, con sus aparatejos de grabar… Vení, sentate en el banco, que te cuento otra historia.

—La historia de hoy tiene que ver con los doctores que me mandaste. Ponele que sea una muestra de gratitud o algo así… Después de escuchar la historia sacá tus conclusiones. Porque realmente me sentía muy mal con el reuma, y ahora estoy mucho mejor. Vos me hiciste tratar, hiciste entrar médicos en la Reserva… Yo sí que tengo suerte. Y la historia de hoy es la historia del hombre que tenía Suerte. Pero suerte con mayúscula, porque el las tenía todas. Como se decía en nuestros tiempos, tenía la vaca atada.

—Y ya desde chiquito, cuando los compañeritos de la escuela no querían jugar a las figus con él, porque ganaba siempre… Las figus eran estampitas con personajes diversos, ¡sin ningún significado religioso, no te vayas a creer! Y los pibes las coleccionaban, para juntar todas las variedades y todos los personajes. Había diversos juegos, en los que se apostaban… La cuestión es que Leandrito (que así se llamaba el hombre que tenía Suerte) siempre que había azar de por medio ganaba, porque tenía mucha suerte.

—Después creció… Y, los chicos crecen. Y también crecieron sus restricciones. Ahora no lo dejaban jugar a las cartas, ni a los dados. Ni siquiera al Estanciero (un

juego de época… anotá, anotá). Porque después de jugar dos o tres veces con él, todos se daban cuenta de que era imposible ganarle.

—Y así todo, desde el nacimiento hasta la muerte. Cuando nació, la madre justo estaba en el mejor hospital de la ciudad, y la atendió el mejor médico. A los dos meses, su padre cambió de trabajo y empezó a ganar mucho más dinero. Y así, él hubiera tenido una infancia feliz. No le faltaba nada. El problema es lo que le sobraba…

—Problemas con el estudio no tuvo. Estudiaba lo mínimo indispensable, que total le preguntaban siempre lo que sabía. Hasta que empezó a ser vago, y su suerte se volvió contra él, porque no es bueno ser vago. Tuvo un período desastroso, que luego compensó estudiando mucho.

—De esos altibajos, su vida estuvo llena. Pero peor fue su suerte con las chicas. Porque a cualquier chico le gustan las chicas que no le convienen, y se enamora perdidamente de ellas. Pero si tiene suerte, con las chicas que no le convienen no va a pasar nada. Y él tenía mucha suerte… Sólo podía salir con chicas buenísimas, estudiosas, prolijas, desinteresadas y que nunca lo fueran a hacer sufrir… Esto limitaba muchísimo sus posibilidades. Y además, se aburría bastante.

—Tampoco podía hacer travesuras ni bromas muy pesadas. Hubiera sido mala suerte que lo descubrieran… Entonces, si tiraba una piedra contra un vidrio, justo pasaba algo que desviaba la piedra. Si trataba de jorobar algún animalito, se le escapaba. Si quería robar golosinas, aprovechando un descuido del kiosquero, él casualmente se las regalaba. Y así muchas cosas perdieron su gracia en la infancia de Leandrito.

—Cuando creció, empezó a obsesionarse con la idea de perder. Quería ser un perdedor. Probó toda suerte de deportes y juegos peligrosos, pero nunca le pasaba nada. La ruleta rusa (así perdió a varios amigos, que seguramente no le convenían), las picadas en la ruta, el paracaidismo… A veces se frustraba, claro. Como cuando quiso tirarse

por las cataratas del Niágara en un barril, desde 10.000 metros de altura. Por supuesto, no encontró ningún barril de su talla.

—Intentó usar su suerte para ayudar a los otros, pero no le dio resultado. Siempre salía beneficiado él (aunque no siempre se notara) y los otros, como si nada. Ni mejor ni peor. Por ejemplo, las veces que se salvó de accidentes por milagro, sus acompañantes no tuvieron la misma suerte. Tampoco podía ayudar con dinero, porque no tenía demasiado… La bolilla se corría en seguida; lo conocía todo el mundo y nadie quería apostar con él. Tenía la entrada prohibida en todos los casinos del Universo Conocido y alrededores, no podía cobrar premios de Lotería en ningún país, tenía un equipo de gente siguiendo sus movimientos para que no utilizara testaferros… Igual, dinero nunca le faltó. No le faltaba nada…

—Tuvo excelentes amigos. De esos amigos de fierro, que siempre te dicen la verdad. Gente macanuda, con la que se podía contar en las buenas y en las malas… Pero nunca lo pudo comprobar, porque malas no tenía.

—Y cada vez que iba a preguntar —Muchachos, ¿cómo me veo hoy?, los amigos le decían la verdad: —Igual que siempre, Leandro. ¿Para qué preguntás?

—O cuando aparecía una chica donde estaban reunidos, por ejemplo alguna morocha impresionante y de risa alegre, y él le preguntaba a un amigo, cómplice: —Che, me parece que la morocha está conmigo…

—El amigo nunca fallaba en responderle: —¿Esa? Noooo…. Esa está con cualquiera, Leandro. Esa chica no te conviene.

—O, peor aún: —No, no te va a dar ni la hora… Es lesbiana.

—En fin, que a veces era una desgracia tener tanta suerte. Sobre todo si uno no sabe qué hacer con ella. Y andaba Leandro, como bola sin manija. Muchas veces deseó no tener tanta suerte. Y sin embargo, su vida no era mala.

—Estudió, se recibió, consiguió un buen trabajo y un buen matrimonio. Tuvo buenos hijos, a los que

educó bien. Por suerte, ninguno tenía la suerte del padre; eran chicos normales.

—Finalmente, después de una vida larga y afortunada, decidió retirarse al Caribe. Ahorró durante mucho tiempo para poder ir a ese lugar mitológico, con el Hombre que Tocaba el Piano en los Colectivos y el Hombre que no Podía ser Fotografiado, y otros personajes de un panteón que no te voy a mencionar porque todavía no los conocés.

—Siete años estuvo ahorrando. Y como la suerte siempre premia al que persevera, se ganó el viaje al Caribe cuando sólo llevaba ahorrada la mitad del precio. Por supuesto, la agencia que lo sorteaba sacó a relucir las interdicciones que contra él existían en cualquier sorteo y le impidieron cobrar el premio.

—Así que siete años más hubiera tenido que esperar para su retiro. Pero en el medio, hojeando de casualidad un viejo Atlas (cuyo nombre venía de otro personaje mitológico, que paradójicamente conocía en detalle el mundo por llevarlo en sus espaldas) encontró un archipiélago llamado las Islas Afortunadas. Y viajar ahí era mucho más barato. Así que allá fue. Y si la leyenda no miente, allí vive y reina aún, en el lugar que le corresponde desde el principio del mundo.

© 1999 Carlos E. Ferro