Oscura sed

Tatiana Carsen

Un clásico tema de la fantasía abordado de una manera original. Tatiana explora las posibilidades en un ambiente que nos es extraño y nos y cautiva.

Los años en que me quemaba bajo el sol del desierto se me aparecen borrosos, como envueltos en la niebla del tiempo. Dicto estas memorias no con el fin vano de convocar de nuevo esos días sino con el de recordar aquello que ha quedado atrás y bendecir lo que me ha sido dado hasta el presente. Para renovar la maravilla y el sentido que tiene mi existencia.

Poco es lo que recuerdo de mi niñez: el sempiterno calor del sol y la arena, el velo índigo cubriendo la cara de mi padre, sus ojos sombríos mirándolo todo como un halcón; las monedas perforadas y unidas en collar que adornan la frente de mi madre, el precio de su dote. Quizá haya habido juegos, fiestas, la vida interrumpida por las oraciones y el permanente hollar de los pies y los cascos en las arenas y los ergs, el territorio en que vivieron, viven y seguramente vivirán, los Bani-Yussuf ibn AlMuhtakil, pero eso ya no lo recuerdo.

Sí está, sólido como las rocas quemantes del desierto, el recuerdo del día en que me fuera arrebatado todo lo que conocí y había sido mi vida nómade. Los Bani-Yussuf tenían su pozo preferido entre todos los recorridos en el desierto. Debió ser un buen pozo o no habría despertado la codicia de aquella otra tribu; nunca supe cuál fue. Como halcones se abatieron sobre nosotros, sin dar tiempo a que los hombres escondieran a mujeres y niños para combatir en las dunas. Duró menos de lo que dura el mordisco de un áspid.

A veces aún resuenan en mis oídos los cascos rasgando la noche en agonía, y me parece sentir esos brazos de hierro que frenaban mis inútiles forcejeos. Poco más es lo que recuerdo: discusiones en torno de mí y sobre mí, los cuchillos brillaron después de los argumentos. Fascinante el modo en que un poco de metal puede cortar la vida de un hombre como a una rama seca. La mano que dirigió aquel cuchillo no había vacilado un momento; la mirada cruel y voraz del otro se volvió un par de cuentas de vidrio.

Después, otra larga cabalgata de la que sólo recuerdo su término en El Cairo, los ruidos de la gente y los jinetes en un zoco, las mil caras observándome mientras me exhibían en una tarima del zoco y el griterío hasta que me entregaron a las garras de Mahmoud. ¡Viejo sarnoso!

De esa época sólo me queda el odio y de éste queda una nuez reseca y sin sabor ya. Fueron variaciones del tormento de la noche en que fui desflorada: dolor y repugnancia bajo la lascivia inextinguible de aquel viejo. No tardé en aprender la conveniencia de fingir gozo donde no lo había, pero si bien menguaba los golpes de Mahmoud no me ahorraba los de la vieja esposa, envidiosa de mi juventud. Ni me salvó del extraño concepto de hospitalidad de mi amo, que me ofrecía a sus amigos mercaderes de paso por El Cairo. Y si comía y bebía algo digno era sólo para resguardar la mercadería, como decía el cien veces maldito. Lo prefería a lo que era obligada a comer durante sus frecuentes ausencias, cuando viajaba a Alejandría y otros lugares; la vieja esposa no me dejaba respiro. Lo único que agradezco a Fatmeh es que me haya impedido tener hijos. Ellos me hubieran frenado en mi camino hacia la libertad y pronto me habría visto arruinada e inútil.

Sólo tenía un magro alivio los días en que debía atender la tienda de Mahmoud en el zoco. Mis ojos más que las mercaderías del viejo sarnoso eran los que atraían clientes que compraban al influjo de mi voz. Fatmeh se dio cuenta de eso y se ahorró fatigosos regateos mientras yo trabajaba. Eso sí, vigilaba escrupulosamente que yo le diese cada dinar que era cobrado.

Allí conocí a Aziz y ya ni recuerdo qué compraba o qué vendía. Él era el terror de los mercaderes, nunca nadie pudo ver cómo se las ingeniaba, pero siempre conseguía llevarse algo que no era suyo. Sus ojos audaces y su cuerpo ágil de junco me atrajeron tan pronto como lo conocí. Estaba escrito que nuestros ojos se cruzasen y nuestras voces se acariciasen mucho antes de que nuestros cuerpos se uniesen en gozo y felicidad, acicateados por el secreto en que empezamos a encontrarnos. Si la vieja Fatmeh se enteró, seguramente esperaba la oportunidad de poder delatarme ante su marido con pruebas incontrovertibles.

Así que no tardamos en entrar en maquinaciones: necesitaba mi libertad tanto como Aziz la bolsa de Mahmoud. Después, tomaríamos la caravana a Alejandría y de allí en barco al Magreb. Aziz me proporcionó el veneno (un polvillo capaz de dormir a mil elefantes), yo proporcionaría la trampa.

Todavía resuenan en mi memoria los aullidos de Fatmeh mientras se retorcía en su cama y mis ojos vuelven a ver el rostro blanqueado de Mahmoud, que me miraba sabiendo pero no dijo nada y se fue a morir en brazos de su esposa, quizá recordando los viejos días en que ambos eran jóvenes. Los velé ya sin fingir más hasta que murieron. Hice lo que tenía que ser hecho, tomé el oro y me encontré con Aziz.

El esperaba en donde siempre nos veíamos, la casa de un amigo. Le di mi oro, Aziz sólo dijo: “Mejor será que lo custodie bien, es peligroso que esté en manos de una mujer”. Sin gritarle, para no llamar la atención, le recordé que no era éste nuestro acuerdo. Por primera vez la mano de Aziz se alzó para golpearme, como antes Mahmoud lo había hecho.

Y yo no había ganado la libertad para volver a perderla, pensé. El hijo de perra me había embaucado, ¡que Alá lo haga arder en la Gehenna por siempre! Que creyera que me había puesto bajo su bota, lo atraje a mis brazos como si jamás hubiera sucedido nada: celebraríamos el triunfo y el oro ganado, revolcándonos en los jardines que nos guardarían hasta el amanecer. Que Aziz nunca alcanzó a ver. El sonido blando de la carne herida por el cuchillo, el calor de la sangre de Aziz escurriéndose entre mis dedos y por su espalda hasta mis caderas, la boca de él abierta en una mueca paralizada, eso jamás podré borrarlo de mi memoria. Cómo el gozo de la vida puede cesar tan repentinamente bajo el metal mortífero, en lugar de aterrarme me fascinó como la miel a las moscas.

El oro y la vergüenza eran sólo míos ahora. Y tenía que deshacerme del cadáver de Aziz antes que el sol comenzase a descomponerlo. Aziz tenía amigos en El Cairo y yo ninguno. Oculté mis ropas ensangrentadas y el resto de la noche lo ocupé en la pala. La arcilla del Nilo ya debe haberse removido, y de los huesos de aquel hijo de perra no debe quedar ni un fragmento. Pero el odio aún subsiste en vez del amor, como una brasa casi fría, y ya no puedo volver a sentir lo que sentí entonces. Esa misma mañana partí con la caravana a Alejandría, fingiendo preocupación por mi marido y temiendo no poder partir. Alguna anciana se habrá ocupado de mí entonces, supongo.

Alejandría, donde el delta se abre al mar azul envuelto en nieblas de madrugada y donde los ibis llenan las orillas en compañía de los cocodrilos. Allí me establecí por un tiempo, vendiendo la mala comida que sabía cocinar y cuya venta no me alcanzaba para sobrevivir y pagarme una habitación. Vivía de modo mucho menos honorable y bastante más inseguro: una prostituta suele terminar lapidada si la descubren. Y yo era algo más que eso. Si el hombre era desagradable o perverso, no le proporcionaba la gracia de abrir los ojos al día siguiente. Eso sí, buscaba individuos que estuvieran solos y me cercioraba de que no tuvieran quien pudiese llorarlos en Alejandría. Pero no faltó mucho tiempo para que finalmente no fuesen algunos sino todos los que merecían la muerte inmisericorde y empecé a preferir el rápido y seguro metal al veneno. Aunque, con frecuencia, utilizaba los dos: un hombre dormido es lento para responder.

Terminé por habituarme al espectáculo de las fauces de los cocodrilos enrojeciendo el agua gorgoteante del río. El contraste entre la vital lascivia de aquellos cuyos cuerpos había acariciado y la increíble insignificancia a la que mi mano mortal los reducía me fascinaba más y más. Eran carne, simplemente eso. Lo único que me asustaba de aquello era que finalmente lo descubrieran todo y mi propia persona terminase igual, o empalada, que era mucho peor todavía. Así que apliqué todos mis esfuerzos en perfeccionar mis habilidades en dar muerte y en deshacerme de todas las evidencias.

Empecé a ver a los demás como estúpidos mortales y sus vidas me interesaban aún menos que antes: los chismes del mercado y de la mezquita sólo valían si me informaban de futuras presas. Mis víctimas ignoraban que eran sólo carne ambulante, inconscientes de que alguien les robaría el tenue soplo que los mantenía vivos. Yo era la pluma que inscribiría en el Libro del Destino el fin de sus vidas.

Si yo no había muerto era sólo por no compartir con los demás el horror de convertirme en carne muerta. Pero si pronto Alá no hacía algo por mí, yo misma buscaría el estómago de algún cocodrilo aunque estuviese evitándolo. En mis huesos lo sentía.

Pero pronto el Destino vino en mi búsqueda y me atrapó en el instante en que el hilo de mi existencia empezaba a desgastarse.

Mi salvador tenía un rostro oscuro como el ébano, como el de los nubios. Su mirada aún me eriza la piel, sus ojos parecían cuentas de vidrio animadas. El parecía saber. Me vigilaba, ya había notado su mirada todos los viernes, justo después que el muecín llamara a la primera oración de la noche. Sentado con su djellabah blanco sucio —un viajero, seguramente— me observaba. Pero no parecía un mercader y algo me previno contra él: no era una carne cualquiera ni uno de esos fofos y lascivos mercaderes que solían caer bajo mis venenos y mi cuchillo.

Desde aquella noche, nunca más volví a oír el llamado a la oración de la mañana. El negro me miró muy intensamente mientras yo iba al encuentro de la víctima de turno. Nos interceptó el paso. No alcancé a verlo, pero él había decidido que el otro no sería mi víctima ya: estaba muerto pero no había una gota de sangre que manchara la tierra. La rapidez y el modo limpio en que el negro había matado a mi víctima me llenaron de reverencia y temor.

—Quiero hablar contigo.

Tenía el acento de la gente de Aleppo. Besé la tierra entre sus pies, en señal de respeto. El me tomó de un brazo:

—Mañana, después de la última oración, en los pajonales del puerto.

Y desapareció tan rápido como lo hubiera hecho un espíritu.

Dura como una piedra, permanecí junto al hombre muerto, con la sensación de que más ojos me observaban. Preferí no averiguarlo y volverme enseguida a la morada secreta junto al Nilo.

Toda aquella noche pasé en vela, sin poder apartar la visión de ese guerrero de piel negra: su sola presencia me había llenado de más vergüenza de lo que mis crímenes lo habían hecho. Si yo hube de creerme el brazo de la cólera divina que paga con muerte la estupidez de los hombres, aquel nubio parecía el propio Alá. Si no era un efrit salido de los mismísimos infiernos.

Esta última idea me hizo temblar de terror, sentada con la espalda recta contra la pared, mientras esperaba al amanecer. Fuera lo que fuera, ese extranjero me tenía en sus manos: aquella última muerte había sido demasiado visible como para no haber sido observada y no faltaría mucho para que supieran quién era yo. No parecía improbable que el propio nubio se encargase de que así fuera. Quizá ya fuera mi hora y Alá iba a fulminarme; ese nubio bien podía haber sido enviado por el Omnipotente para hacerme arder en la Gehenna por toda la eternidad.

Me despertó el hambre, cuando las últimas luces diurnas estaban desvaneciéndose. Tuve una angustia aterradora, como si la luz del día fuera a morir para siempre. Nunca como entonces estuve tan cerca de la verdad. Una oscura conciencia me lo advertía.

El muecín ya había bajado del minarete luego de llamar a la última oración, cuando llegué a la mezquita. Mi rostro bien oculto tras los velos no conseguía esquivar la mirada de los hombres, fijas, amenazantes. Ni siquiera la daga o el anillo cargado de veneno me tranquilizaron. Observé a los fieles mientras hacían las abluciones y me puse fuera de su vista. Aproveché la hora de la oración para alejarme de cualquier sitio público.

Al oír el deslizarse de los cocodrilos en la orilla del río, volví a imaginar mi propia carne triturada entre sus dientes ante el rostro pétreo del nubio. Sentí que las vísceras se me anudaban en una bola dura y pesada.

Su figura apenas era visible entre los altos pajonales, lo bastante lejos de la orilla como para que los cocodrilos llegasen allí. Sostenía una cazuela de cuzcuz, no parecía haber comido mucho. Sin decir palabra, me la ofreció. Me observó comer, con lástima. Avergonzada, le di la espalda para empujar los bocados de cuzcuz en mi boca sin darme respiro casi:

—Mal hecho, mujer. Nunca le des la espalda a quien pudiera atacarte.

Dejé caer la cazuela al piso; con cuidado aferré mi daga. Al momento vi su punta peligrosamente cerca de mi cuello y sentí mis manos aprisionadas férreamente.

—Tienes mucho que aprender, Leilah.

Sabía mi nombre. Caí de rodillas, a su completa merced. El nubio me obligó a ponerme en pie y me sostuvo la cara como un hombre lo hace con un hijo muy querido:

—El asesinato es un arte más refinado de lo que tus chapuceros intentos podrían hacer creer.

Hablaba con el tono de quien puede dar o quitar. Miré a sus ojos: apenas se movían, miraban todo con una lentitud completamente atemorizante. Me limité a escuchar: su tono tranquilo era, sin embargo, decidido.

—Tienes una sola oportunidad. O lo tomas o lo dejas. Puedo enseñarte el complicado arte de la muerte o dejarte ir. Puedes esperar a que te busquen para lapidarte.

Y me soltó, haciéndome caer boca abajo sobre la tierra.

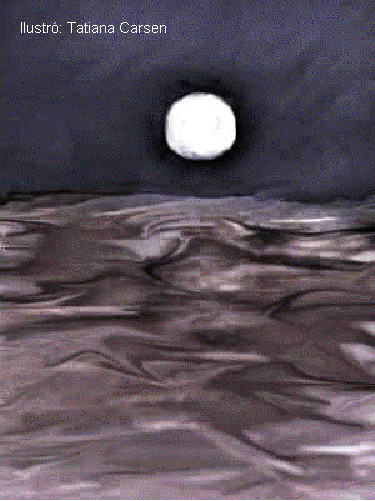

La luna alumbraba el delta detrás de los pajonales, sobre el chapoteo nocturno de cocodrilos y patos; se oía el rodar de los guijarros de la orilla. Alejandría ya no podría seguir ofreciéndome refugio. Miré el delta, más allá: un día más que me quedara y terminaría entintándolo con mi propia sangre.

El nubio me quería a su servicio, era evidente. ¿Qué podía perder ya? Había una extraña codicia en su mirada, pero parecía más la de un animal hambriento que la de un hombre ardoroso por una mujer. Me arrodillé para tomar un poco de la tierra entre sus pies, como había visto que los mercaderes hacían en las audiencias ante el visir; la costumbre así quería que se sellaran las solemnes promesas de obediencia.

—En tus manos estoy, poderoso señor —dije—. Que el Omnipotente perdone mis muchos pecados, haz de mí lo que quieras, valeroso señor.

La mirada de él se volvió intensa ahora, los labios pálidos le temblaban:

Ilustró: Tatiana Carsen

—Leilah, puedo ofrecerte la vida más allá de la vida; ¿aceptarás recibirla? No formularé otra vez esta pregunta.

El alargó las manos, noté que eran largas y delgadas, casi gráciles. Las apartó bruscamente y las escondió tras de su espalda.

—Escucharé y obedeceré —dije, sin aventurar una respuesta a su misteriosa promesa. Algo en el nubio me aseguró que él ya había decidido salvarme—. Tómame a tu servicio, oh noble señor.

El se puso en pie y me obligó a apretar el paso junto a él. No podíamos perder más tiempo, teníamos un largo viaje por delante…

A duras penas pude seguirlo, por momentos hasta parecía que dejaba de verlo. Estábamos ya muy lejos de Alejandría cuando vimos a aquel caminante solitario. El nubio lo empujó entre los pajonales, lo seguí sin ruido pero él notó mi presencia: sus ojos llameaban de cólera mientras una de sus manos aferraba por el cuello al aterrorizado caminante. Retrocedí hasta el camino y vigilé que nadie más llegara; esperé pacientemente a que mi nuevo señor regresara.

—Nunca me sigas mientras no te lo ordene, Leilah. Morirás la próxima vez que lo hagas.

De los hábitos de los nubios se decían muchas cosas vergonzosas, no iba a atraerme su ira tratando de averiguarlos. El me ignoró el resto del trayecto; yo quedaba atrás cada vez más frecuentemente, hasta que estuvo por amanecer.

Mi señor se detuvo frente a un grupo de ocho hombres reunidos junto a unas brasas semiapagadas. Ellos se pusieron en pie al mismo tiempo y lo saludaron con una reverenrencia. No demostraron haberme visto.

Había un par de tiendas: una pequeña pero mejor construida que la otra. El nubio dijo algo a los otros en una lengua que no era árabe y se apresuró a meterse dentro. Estuve a punto de seguirlo, pero dos de los sirvientes me detuvieron con violencia:

—Tú no. Tú aquí te quedas.

Me quedé mirando las tiendas, con una súbita punzada de nostalgia por la tienda de los Bani-Yussuf ibn Al-Muhtakil. Perdida, como hacía rato estaba perdida mi niñez. Para siempre. El cansancio puede que haya sido el responsable de mis lágrimas.

Los otros hombres se mantuvieron a distancia: ¿órdenes del nubio? El peso de la daga entre mis senos y el anillo cargado de veneno me devolvieron la serenidad y secaron mis lágrimas. Miré en derredor: había diez camellos, no nueve. Como si me hubieran estado esperando.

No intenté hacer ninguna pregunta: en las caravanas no se mira bien a los curiosos; por otra parte estaba tan agotada que aún no había terminado de salir el sol que me había quedado completamente dormida.

Durante el viaje de tres meses que siguió a esa noche, se habló poco; los ocho sirvientes se ocupaban en seguir las estrellas en una cierta dirección. Yo ya había olvidado los ibis y los velámenes de los dows del delta que se recogían en el puerto cada noche.

La rutina era siempre la misma; comer nuestras escasas raciones, que nuestro amo se nos adelantara y desapareciera cuando estábamos cerca de algún pueblo, para regresar con mirada brillante y víveres suficientes para sostenernos a todos por una semana. El mismo parecía comer menos que nada, pero su fuerza y su energía al andar no tenían desmayo.

Poco antes del amanecer, invariablemente, nos deteníamos para armar las tiendas; la primera en ser levantada era la del nubio (nunca oí pronunciar su nombre) y luego la de los otros. Yo dormía afuera, a la escasa sombra de un alero construido con apuro.

Mi nuevo señor dejó de prestarme atención al punto que empecé a dudar sobre sus promesas. La vigilancia de los otros sirvientes también me inquietó: ¿no se trataría de un vulgar traficante? ¿Pero con qué objeto me había permitido quedarme con mis armas? De todos modos, el nubio iba demasiado rápido en su camello como para que estuviera al alcance de mis preguntas…

Aún era noche cerrada cuando vimos unas montañas como nunca había visto, grises y que llegaban a las nubes mismas; tantas nubes como jamás había pensado que pudieran existir. Un resquicio entre ellas me permitió ver las altísimas cumbres: había un castillo tallado en la roca viva.

Sentí encogérseme el corazón cuando empezamos a marchar montaña arriba. El sirviente más joven comenzó a protestar. Los demás lo reprendieron con tal severidad que preferí callar mi terror aunque hubieran perdonado la cobardía en una mujer. El muchacho tenía el rostro blanco, aún bajo la escasa luz lunar. Nunca llegó a la cima de la montaña, sus huesos ya se blanquearon en el fondo de aquel abismo desde hace mucho.

El nubio nos estaba esperando a la entrada del castillo. Apoyó una mano sobre mi hombro, señalándome el patio en el que cabrían diez mezquitas como la Gran Mezquita de El Cairo. La luna y las antorchas permitían ver que había en aquel patio una actividad más propia del mediodía que de la tardía hora en que estábamos. Observé que había varios grupos entrenando con espadas de madera y espadas verdaderas. Otro grupo, de arqueros, practicaba tiro al blanco. Más allá dos o cuatro hombres ensayaban lucha libre.

Estuve por preguntar, pero uno de los dos sirvientes dilectos del nubio ya me estaba guiando hacia el interior del castillo.

—Esta será tu familia, Leilah. Y a Al-Haqim, señor de este castillo, es a quien debes tu vida y tu sangre. Nunca lo olvides. Aquí podrás descansar y cambiar tus ropas. No avergüences mañana a mi señor.

Me dejó en una estancia vacía pero inmensa. Había enseres por todas partes y muchas alfombras de oración, aunque éstas estaban enrolladas. No había ventanales ni abertura alguna por la cual escapar; tampoco, aunque las hubiera, habría podido hacerlo: demasiado bien sabía el abismo sobre el que colgaba el castillo.

Busqué un rincón sombrío donde mi presencia pasara desapercibida y me tendí allí, preguntándome qué clase de vida me aguardaba. ¿Ser la hembra de todos aquellos guerreros que había visto entrenando? ¿Formar parte del harén del amo del castillo? Dudé de la segunda alternativa y el sueño me alcanzó antes de poder espantarme de la primera.

Alá fue clemente y ningún hombre se me acercó; parecía que todo varón del Castillo debía guardar ayuno y vivir en estado de permanente devoción. Eran cuarenta hombres y éramos apenas cuatro o cinco mujeres en todo el castillo. Todos estábamos obligados a respetar sólo la primera oración de la mañana y la del atardecer.

Las mujeres, al igual que los hombres, recibíamos enseñanza en el arte de la caligrafía y la lectura del Libro pero también, en ocasiones, leíamos libros aún más antiguos y de cuyo contenido no me es dado hablar aquí. Generalmente eran lecturas más sencillas, relativas a los mil modos de combatir o detalladas enumeraciones sobre los puntos débiles del cuerpo humano.

Esa era una ínfima parte de nuestra educación; la mayor parte del tiempo éramos adiestrados en las armas: de lanzamiento, de filo y también las más sutiles del veneno y la fina cuerda de seda. El patio se llenaba de nuestros gritos y simulacros, bajo la atenta mirada de los instructores. El nubio no estaba entre éstos.

Compartíamos la frugal comida y, antes de la oración matutina, nos dábamos a nuestro ánimo, alegre o triste, callado o locuaz, hosco o musical. A veces alguien cantaba versos beduínos y no era raro que nos sumáramos a su canto y bailáramos todos juntos, hombres y mujeres mezclados. Entonces, me retrotraía a las reuniones de los Bani-Yussuf en torno a la hoguera y mi humor se volvía más sombrío que nunca. Sin embargo, no dejaba de sentir, en esos momentos, que realmente éramos todos hermanos, la única familia verdadera que habría de tener.

Lo que más disfrutaba eran los baños en el pequeño lago encerrado en el castillo. Allí, las cuatro mujeres mirábamos la luna reflejada en las aguas oscuras, nos refrescábamos y conversábamos de las cosas que suelen conversar las mujeres lejos de los oídos masculinos. Evitábamos, siempre, mencionar a los señores del castillo y escondíamos cuidadosamente toda rivalidad y animosidad que pudiéramos sentir entre nosotras o contra nuestros hermanos. Porque estaba estrictamente prohibido pelear entre nosotros fuera de los simulacros que ordenaban los instructores: más de uno había sido lanzado por el abismo por desobedecer esa regla.

También formaba parte de las reglas no preguntar por los señores del castillo que, ocasionalmente, miraban nuestro entrenamiento pero se mantenían distantes; incluso mi señor, el nubio.

Por segunda vez desde mi llegada, la brillante luna de Ramadán alumbraba el patio. Aquella noche descansábamos, extenuados luego de una jornada de ejercicios más duros de lo habitual, cuando el fiel sirviente de mi señor me llamó aparte:

—Serás presentada al Señor del Castillo, a Al-Haqim, Leilah. Mi señor espera que hayas cumplido el ayuno como es debido y que estés preparada.

Me estremecí como una novia a punto de ser desposada: Al-Haqim descendía en línea directa del Profeta. Era todo un honor acudir a su presencia. No avergonzaría al nubio, mi amo ni a mis instructores con una mala demostración. Para cuando la luna estuvo en el cenit ya tenía puesta la armadura de combate y tenía mis armas listas.

El fiel sirviente del nubio tiró a mis pies unos trapos viejos.

—Quiere que te pongas esto. Lo que tenías el día que llegaste. Y acude sin arma alguna.

Habiendo oído y obedecido, seguí al sirviente hasta el Gran Salón, ése en que no nos era permitido entrar. Vi sólo a una veintena de los más de cuarenta jóvenes que éramos y ninguna de las otras mujeres estaba allí. Al fondo, sentado sobre una tarima y en un almohadón de lujoso bordado, estaba un hombre oscuro y arrugado como un dátil. Sólo se le veían los ojos, brillantes y agudos, atemorizantes.

A sus pies el nubio —que a su lado parecía blanco— sostenía un fuentón. El anciano hizo sus abluciones, lavándose las manos y la cara con una energía inconcebible en un cuerpo tan ajado por los años. Al-Haqim presidiría la oración, anunció uno de los instructores. El anciano se puso en pie, apartó el almohadón y nos dio la espalda. La oración iba a comenzar.

Terminado el recitado de los noventa y nueve nombres de Alá, AlHaqim se puso en pie e hizo un gesto leve: no había dificultad alguna en su gesto, a pesar de su edad. Hubo un ruido al fondo y atrás de nosotros unos hombres, vestidos con ropas, armaduras y capacetes negros y opacos, salieron de entre las sombras del salón; sin ruido y con gesto parsimonioso. Sus rostros eran oscuros como el de mi señor, que se unió a ellos.

El anciano descendiente del Profeta empezó a caminar entre nosotros, hasta que, finalmente, se acercó a la tercera fila y ante mis ojos. De cerca era todavía más impresionante: su rostro oscurísimo era esquelético y la barba blanco sucio le daba el aspecto de un demonio. Bajé la vista bruscamente, temiendo las funestas consecuencias de mi atrevimiento al mirarlo a los ojos. Fue un alivio oírlo alejarse y sentir la mano de mi señor sobre uno de mis hombros.

—Orad, muchachos —dijo Al-Haqim—, para que el Clemente prepare vuestros corazones. Orad, para que santifique vuestras almas… Limpias de pecado ante el Omnisciente…

No era la voz de un anciano, indudablemente no lo era. En ella había dominio y poder, al que nos doblegamos enseguida.

Oí murmullos, miré con el rabillo del ojo: un poco detrás de cada muchacho de rodillas había uno de aquellos hombres de ropas y rostro negro, sosteniéndolo de los hombros. No pude ver más: el nubio ya estaba de pie ante mí, ordenándome que me pusiera en pie.

Apoyó sus manos heladas sobre mis hombros y me miró con aquella avidez que tan bien recordaba en sus ojos sombríos.

—Di una oración, Leilah… Ha llegado la hora en que serás recompensada, pues las promesas han de ser cumplidas.

Bendije el nombre del Altísimo, una vez más. Besé la tierra entre los pies de mi amo y, a una indicación suya, me puse en pie.

La voz del anciano Al-Haqim resonó en todo el Gran Salón:

—Probablemente no merecéis la gracia que esta noche os será concedida por designio de Alá. Sed dignos de ella: se os dará acceso a las artes más arcanas de la Hermandad de los Asesinos; ningún otro mortal las conoce ni conocerá jamás…

Guardaréis lo que aquí habrá de suceder; vuestros labios han de permanecer sellados por siempre bajo pena de muerte. Mostraos dignos y vuestro nombre será grabado en piedra; mostraos indignos y esta noche será la última de vuestras vidas.

Alguien sollozó, luego gritó. Estuve por girarme para buscar quién era; mi amo me detuvo con mano de hierro y de pronto, zas, no lo vi. Algo me atacó de atrás, desgarrándome el cuello con un dolor tal que supe que moriría. La misma muerte que yo tan generosamente había prodigado. Hubo un raro alivio en sentir la vida que se me escapaba con cada latido, con cada gota de mi sangre y el fuego de sed infinita que nada podría acabar mientras todo se volvía oscuro, oscuro…

—Ahora sí pertenecéis a la Hermandad, hijos míos… En el nombre del Altísimo, os doy la bienvenida. ¡Allahu Akbar!, ¡Alá es Grande!

La voz de Al-Haqim llegaba distante pero clara y vigorosa mientras unas gotas tibias y ferrosas mojaban mis labios ávidos… primero unas pocas, después abundantes como el agua que fluye de un cántaro… Me aferré al brazo tendido de mi señor, justo antes de que se nublase mi vista. Mordí con ferocidad sorbiendo lo que ahora sabía que nutriría mi no-vida, mi no-muerte.

Aquella sed nunca me abandonaría, no podría extinguirla por toda la eternidad.

© 1999 Tatiana Carsen