CAPÍTULO 10

Mostrar y contar

1. Rotando imágenes en el ojo de la mente

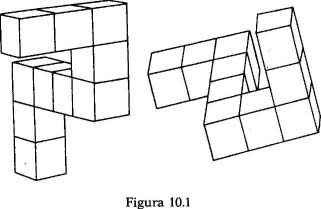

El primer desafío que deberemos afrontar, antes de enfrentarnos a los experimentos mentales filosóficos, nos los presentan ciertos experimentos reales que parecerían tener la capacidad de rehabilitar al Teatro Cartesiano. Algunas de las investigaciones más interesantes en el ámbito de la ciencia cognitiva desarrolladas en los últimos veinte años tratan sobre la capacidad de los humanos para manipular imágenes mentales, y fueron iniciadas por el clásico estudio del psicólogo Roger Shepard (Shepard y Metzler, 1971) sobre la velocidad de rotación mental de imágenes como estas.

Figura 10.1

En el experimento original se mostraba a los sujetos pares de dibujos lineales como los de la figura y se les preguntaba si eran o no perspectivas diferentes de una misma forma. En este caso, como usted mismo puede comprobar, la respuesta es sí. ¿Cómo lo hizo? La respuesta que se suele dar es: «hice rotar una de las imágenes en mi ojo de la mente, y superpuse la una sobre la otra». Shepard hacía variar las distancias de rotación angular entre pares de figuras —algunos pares sólo estaban a algunos grados del eje de alineación, otros necesitaban rotaciones más largas para alinearse— y medía el tiempo que se tomaban los sujetos para responder, en término medio, a diferentes presentaciones. En el supuesto de que en el cerebro se produjera algo parecido a un proceso real de rotación, la duración de este proceso debería de ser el doble en el caso de una rotación de 90 grados que en una rotación de 45 grados (ignorando la aceleración y la deceleración, y manteniendo constante la velocidad de rotación[1]). Los datos de Shepard confirman bastante bien esta hipótesis bajo una gran variedad de condiciones. Cientos de experimentos, realizados por Shepard y otros investigadores, se han dedicado al examen detallado del comportamiento de los mecanismos cerebrales para la manipulación de imágenes, y —por expresar el relativo consenso existente con toda la cautela que merece— parece que en el cerebro hay lo que el psicólogo Stephen Kosslyn (1980) denomina un «buffer visual», que ejecuta las transformaciones mediante procesos que son fuertemente «figurativos» o, por utilizar la expresión del propio Kosslyn, cuasipictóricos.

¿Qué significa esto? ¿Acaso han descubierto los investigadores en ciencia cognitiva que, a pesar de todo, el Teatro Cartesiano existe? Según Kosslyn, estos experimentos demuestran que las imágenes se ensamblan para la presentación interna de una manera que recuerda mucho a cómo pueden crearse imágenes en un TRC (un tubo de rayos catódicos como el de la pantalla de un televisor o de un ordenador) a partir de archivos en la memoria de un ordenador. Una vez están en la pantalla interna, los sujetos a los que se les solicita que efectúen algún tipo de tarea las pueden hacer rotar, las pueden buscar y las pueden someterá muchas otras manipulaciones. Kosslyn insiste, sin embargo, en el hecho de que su modelo del TRC es una metáfora. Lo cual debería recordarnos los talentos para la «manipulación de imágenes» de Shakey, y no cabe duda de que Shakey no tenía ningún Teatro Cartesiano en su ordenador-cerebro. A fin de tener una idea más clara de lo que realmente debe de estar ocurriendo en el cerebro humano, podemos empezar por un modelo no metafórico, demasiado poco restrictivo para ser válido y después ir «sustrayendo» las propiedades que no nos parezcan deseables una por una. En otras palabras, tomaremos el modelo del TRC de Kosslyn y, gradualmente, le iremos añadiendo restricciones.

Considérese, en primer lugar, un sistema que realmente manipula imágenes como los sistemas de gráficos por ordenador que hoy en día proliferan bajo las más variadas formas: animación por ordenador para la televisión y el cine, sistemas que reproducen objetos tridimensionales en perspectiva para arquitectos, decoradores, videojuegos y muchas cosas más. Los ingenieros denominan a las versiones que ellos utilizan sistemas de CAD (por Computer-Aided Design; Diseño Asistido por Ordenador). Los sistemas de CAD están revolucionando el mundo de la ingeniería, no sólo porque facilitan mucho el proceso de creación del diseño de la misma manera que los procesadores de textos facilitan mucho el proceso de redactar un documento, sino también porque con ellos los ingenieros pueden resolver problemas y responder preguntas que en otras circunstancias resultarían muy complejos. Enfrentado al problema de Shepard en la figura 10.1, un ingeniero podría responder a la pregunta con la ayuda de un sistema de CAD situando ambas imágenes en el TRC, haciendo rotar, literalmente, una de las imágenes e intentando superponer una de las imágenes sobre la otra. Hay algunos detalles de este proceso que nos interesan.

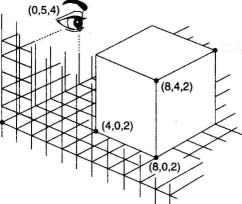

Figura 10.2

Cada uno de los objetos dibujados se introduciría en la memoria del ordenador como un objeto tridimensional virtual, descomponiéndolo en una descripción de sus planos y sus aristas definidos por sus coordenadas xyz, de modo que cada punto en el espacio virtual es un «triple ordenado» de números almacenado en la memoria del ordenador. El punto de vista de un observador implícito también se introduciría como un punto en el mismo espacio virtual, definido por su propio triple de coordenadas xyz. En la figura 10.2 tenemos el diagrama de un cubo y de un punto de vista, pero es importante no olvidar que lo único que el ordenador debe almacenar son los triples de cada punto clave, agrupados formando grupos mayores (por ejemplo, uno por cada cara del cubo), junto a información codificada de las distintas propiedades de cada cara (su color, si es opaca o transparente, su textura, etc.). La rotación de uno de esos objetos y su posterior desplazamiento en el espacio virtual son fáciles de calcular: basta con ajustar todas las coordenadas x, y y z en cantidades constantes; simple aritmética. Después, el calcular las líneas visibles que determinan qué planos del objeto serán visibles desde el punto de vista virtual, y la forma exacta en que aparecerán, es también un simple problema de geometría. Los cálculos son simples pero laboriosos o de «computación intensiva», especialmente si también hay que calcular ligeras curvaturas, sombras, luz reflejada y texturas.

En los sistemas avanzados también es posible calcular los diversos fotogramas con la suficiente rapidez como para crear movimiento aparente en la pantalla, pero sólo si las representaciones se mantienen a un nivel suficientemente esquemático. La «supresión de líneas ocultas», el proceso por el cual se reproduce la imagen final de forma opaca en su situación correcta y que impide que un cubo de Shepard aparezca como un cubo de Necker transparente, es también un proceso que requiere su tiempo, lo cual fija aproximadamente los límites de lo que se puede producir «en tiempo real». Para obtener las maravillosas y detalladas transformaciones de imágenes realizadas con sistemas de gráficos por ordenador que vemos cada día en la televisión, el proceso de generación de imágenes es aún más lento, incluso en un superordenador, de modo que cada fotograma tiene que almacenarse para ser reproducido con posterioridad a mayor velocidad, a fin de satisfacer los requisitos que para la detección del movimiento impone el sistema visual humano[2].

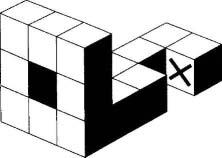

Figura 10.3

Estos manipuladores de objetos virtuales tridimensionales son unas excelentes nuevas herramientas o juguetes, y son realmente una novedad, no una copia electrónica de algo que ya tenemos en nuestras cabezas. No cabe duda de que ningún proceso análogo a estos miles de millones de cálculos geométricos y aritméticos se lleva a cabo en nuestros cerebros cuando producimos imágenes mentales, ni, por los motivos que ya examinamos en el capítulo 1, ninguna otra cosa podría reproducir las detalladas secuencias animadas a las que estos procesos dan lugar.

Podemos quedar satisfechos con la idea de que esta limitación de nuestros cerebros es real, si consideramos un problema bastante parecido a los de Shepard, que sería muy fácil de resolver con la ayuda de un sistema de CAD: ¿Sería visible la X «roja» pintada sobre una de las caras de este objeto para alguien que mirara a través del agujero cuadrado abierto en la pared frontal?

Figura 10.4

Nuestro objeto de Shepard con la X es un objeto simple y esquemático, y, puesto que la pregunta que queremos resolver es independiente de la textura, la iluminación y otros detalles estéticos, para un ingeniero sería bastante fácil producir una rotación animada de este objeto en el TRC, Podría, pues, hacer rotar la imagen en una u otra dirección, desplazando el punto de vista hacia adelante y hacia atrás, y simplemente buscar vislumbrar un poco de rojo a través del agujero. Si ve rojo, la respuesta es sí; en caso contrario, la respuesta es no.

Ahora bien, ¿puede usted llevar a cabo el mismo experimento en su ojo de la mente? ¿Puede usted hacer rotar el objeto y mirar a través del agujero? Si usted puede, entonces puede hacer algo que ni yo ni todos mis conocidos a los que he preguntado podemos hacer con un mínimo de fiabilidad. Incluso aquellos que tienen una respuesta para la pregunta están convencidos de que no sólo llegaron a ella haciendo la rotación y mirando. (A menudo cuentan que primero intentaron hacer la rotación, después intentaron mirar, y vieron que no funcionaba; pueden «hacerla rotar» pero «se desmorona» cuando intentan mirar a través del agujero. Después hablan de intentar «dibujar» líneas de visión que cruzan el agujero de la imagen sin rotar, a fin de comprobar si pueden decidir si las líneas alcanzan el plano posterior). Dado que nuestro objeto de Shepard no es más complejo que los objetos que los sujetos hacían rotar, aparentemente con éxito, en muchos experimentos, esto nos plantea un problema: ¿Qué tipo de proceso puede efectuar tan fácilmente algunas transformaciones (y después extraer información del resultado), y fracasar tan estrepitosamente en otras operaciones que, en apariencia, no presentan muchas más exigencias? (Si estas operaciones no nos parecen mucho más complejas, debemos de estar examinándolas desde el punto de vista equivocado, ya que nuestros fracasos demuestran que sí son más exigentes).

Un experimento llevado a cabo por los psicólogos Daniel Reisberg y Deborah Chambers (en preparación) plantea una cuestión muy parecida. Se mostraba a sujetos que afirmaban ser buenos figurado res unas formas «sin sentido», se les pedía que las hicieran rotar mentalmente 90 o 180 grados en los ojos de su mente y que relataran lo que «veían». Los sujetos se sorprendían al no poder reconocer, con los ojos de su mente, lo que usted podrá reconocer cuando gire el libro 90 grados en el sentido de las agujas del reloj y mire estas figuras.

Figura 10.5

El tipo de preguntas que los ingenieros responden utilizando sistemas de CAD no suelen ser tan simples como «¿es visible la X roja a través del agujero?». Normalmente sus intereses se dirigen hacia propiedades espaciales más complicadas de los objetos que diseñan tales como «¿será capaz este brazo de robot con tres articulaciones de alcanzar el tornillo en la espalda del robot y ajustarlo sin chocar con la caja de la batería?» o incluso propiedades estéticas de estos objetos: «¿cómo quedará esta escalera en el vestíbulo del hotel, vista desde la calle a través de las cristaleras?». Cuando intentamos visualizar estas escenas sin ayuda, obtenemos unos resultados bastante burdos y poco fiables, de modo que un sistema de CAD podría entenderse como una especie de prótesis de la imaginación (Dennett, 1982d, 1990b). Es capaz de potenciar la capacidad de imaginación de los seres humanos, pero depende de que el usuario posea una capacidad de visión normal para mirar al TRC.

Imaginemos ahora un dispositivo protésico más ambicioso: ¡un sistema de CAD para ingenieros ciegos! Y para no complicar demasiado las cosas, supondremos que el tipo de preguntas que nuestros ingenieros ciegos quieren responder tienen relación con una geometría relativamente simple, y no preguntas sutiles sobre la estética de un diseño arquitectónico. Evidentemente, la salida del sistema deberá ser en un formato no visual. Quizás el formato más práctico sea respuestas en lenguaje ordinario (en braille o como voz sintetizada) a preguntas en lenguaje ordinario. Así que vamos a suponer que cuando se enfrente a una pregunta del tipo que acabamos de considerar, el ingeniero ciego se limitará a transmitir la pregunta al sistema de CAD (en términos que este pueda «comprender», por supuesto) y a esperar que el sistema de CAD responda.

Nuestro sistema CADBLIND/CADCIEGO Mark I no es muy elegante, pero es simple. Consta de un sistema de CAD ordinario, con su TRC, frente al cual se sienta un Vorsetzer, un sistema de visión por ordenador, con una cámara de TV enfocada al TRC y unos dedos de robot para accionar los botones del sistema de CAD[3]. A diferencia de Shakey, cuyo TRC estaba sólo para los espectadores, este sistema realmente «mira» la imagen, una imagen real hecha de puntos brillantes de fósforo, que irradia luz real a diferentes frecuencias sobre los traductores sensibles a la luz en la parte posterior de la cámara de TV. Cuando se le plantea nuestro problema de Shepard de la X roja, el CADBLIND Mark I produce una imagen con una X real, visible para todo el mundo, incluida la cámara de TV del Vorsetzer.

Supongamos, sin más, que el Vorsetzer ha resuelto en su interior los abundantes problemas de la visión por ordenador como para ser capaz de extraer la información buscada a partir de las representaciones que brillan en la pantalla del TRC. (No, no voy a afirmar que el Vorsetzer es consciente; simplemente quiero suponer que es lo bastante bueno haciendo lo que hace como para responder a las preguntas que el ingeniero ciego le pueda plantear). El CADBLIND Mark I produce y manipula imágenes reales, y las utiliza para responder al ingeniero ciego todas las preguntas que un ingeniero con vista normal podría responder utilizando un sistema de CAD ordinario. Si el sistema Mark I es bueno, entonces será un juego de niños diseñar el Mark II: nos deshacemos del TRC y de la cámara de TV enfocada hacia él y los sustituimos por un simple cable. A través de este cable, el sistema de CAD envía al Vorsetzer el mapa de bits, la matriz de ceros y unos que define la imagen en el TRC. En el Vorsetzer del Mark I, este mapa de bits se reconstruía trabajosamente a partir de la información de salida enviada por los traductores ópticos de la cámara.

En cuanto a computación, apenas nos ahorramos algo con el Mark I; sólo hemos eliminado algún hardware innecesario. Todos esos cálculos tan complejos para las líneas de visión, para eliminar líneas ocultas y para la reproducción de texturas, sombras y luz reflejada, que requerían tanto tiempo de computación en el Mark I, siguen formando parte del proceso. Supóngase que se solicita al Vorsetzer que emita un juicio sobre profundidades comparando gradientes de texturas o interpretando unas sombras. Tendrá que analizar los patrones de bits que aparecen en las áreas relevantes del mapa de bits, a fin de llegar a discriminar las texturas y las sombras.

Ello significa que el Mark II es todavía una máquina de una gran ineficiencia, ya que si la información de que una determinada zona del mapa de bits debiera representar una sombra, eso es algo que el sistema de CAD ya «sabe» (si ello es parte de la descripción codificada del objeto a partir de la cual el sistema de CAD genera sus imágenes), y si este hecho es parte de lo que el Vorsetzer debe determinar a fin de emitir su juicio, ¿por qué el sistema de CAD no se lo dice al Vorsetzer? ¿Por qué molestarse en reproducir la sombra en beneficio de los analizadores de patrones del Vorsetzer, si la tarea de reproducción de patrones y la tarea de análisis de patrones se anulan mutuamente?

Así pues, nuestro CADBLIND Mark III se verá libre de todas esas tareas computacionales tan pesadas de reproducción de imágenes: toma la mayor parte de lo que ya «sabe» sobre los objetos representados y se lo envía directamente al subsistema Vorsetzer, utilizando el formato de simples códigos para propiedades y prendiendo «etiquetas» sobre las diferentes «zonas» de la matriz del mapa de bits, que, de este modo, pasa de ser una pura imagen a ser algo parecido a un diagrama. Algunas propiedades espaciales se representan directamente —se muestran— en el espacio (virtual) del mapa de bits, pero otras simplemente se refieren mediante etiquetas[4].

Esto debería recordarnos la afirmación que hice en el capítulo 5 de que el cerebro tiene que efectuar sus discriminaciones sólo una vez; un rasgo que ha sido identificado no tiene por qué volver a presentarse en beneficio del maestro apreciador en el Teatro Cartesiano.

Ahora estamos en disposición de apreciar un nuevo aspecto de la ingeniería: la «anulación» sólo funciona si los sistemas que necesitan comunicarse «hablan el mismo lenguaje». ¿Qué ocurriría si el formato con que el sistema de CAD ya “conoce” la información relevante —por ejemplo, la información de que algo es una sombra— no es un formato que permita al Vorsetzer «utilizar» esa información[5]?. Así pues, a fin de que la comunicación tenga éxito puede ser necesario «dar un paso atrás para poder saltar hacia adelante». Podría ser necesario que los sistemas se enzarzasen en una serie de interacciones disolutas —diríase que interminables— desde el punto de vista de la información a fin de poder interactuar realmente. Piense usted en la situación de dibujar un mapa para dar indicaciones a un extranjero, cuando todo lo que tiene que saber —ojalá pudiera decírselo en su propia lengua— es «tuerza a la izquierda en el próximo semáforo». A veces, tomarse todas las molestias que comporta hacer una imagen es necesario desde el punto de vista práctico, incluso si no es necesario «en principio».

Habida cuenta de que los sistemas en nuestros cerebros son el producto de muchas historias de oportunos remiendos superpuestos, la larga historia de la selección natural y la corta historia del rediseño individual por automanipulación, no es de extrañar que existan tales ineficiencias. Además, hay otros motivos para reproducir la información con un formato figurativo (a parte del mero placer de hacerlo), que, en caso de que demos con ello por casualidad, pronto nos harán tener la impresión de que hacer imágenes siempre vale la pena. Como ya señalamos en nuestras especulaciones del capítulo 7 sobre «dibujar para uno mismo», dichas transformaciones de formato constituyen a menudo modos muy efectivos para extraer información que en caso contrario resulta impenetrable a partir de los datos. Los diagramas sí son representaciones de la información, pero no para un ojo interno, sino para un mecanismo de reconocimiento de patrones interno que también puede recibir información de un ojo (¿«externo»?) ordinario. Este es el motivo por el cual las técnicas de gráficos (por ordenador) son tan útiles para la ciencia, por ejemplo. Permiten que grandes cantidades de datos se presenten en un formato que facilite que las excelentes capacidades para el reconocimiento de patrones de la visión humana se hagan cargo de todo. Hacemos gráficos y mapas y todo tipo de dibujos coloreados a fin de que las regularidades y los elementos más notables que buscamos «se aparezcan» ante nosotros, gracias a nuestros sistemas visuales. Los diagramas no sólo nos ayudan a percibir regularidades que en caso contrario serían imperceptibles; nos permiten hacer un seguimiento de lo que es relevante, y nos recuerdan que hagamos las preguntas adecuadas en los momentos precisos. El investigador sueco en LA Lars-Erik Janlert (1985) ha argumentado que dichos actos de generación y de examen de imágenes en un ordenador pueden utilizarse también como ayuda para resolver problemas que de otro modo serían intratables en lo que podríamos denominar gestión de inferencias en sistemas que «en principio» son meros motores deductivos. (Para algunas observaciones sobre el mismo proceso con un sesgo ligeramente distinto, véase Larkin y Simon, 1987).

Esta estrategia es bien conocida por muchos hábiles pensadores y ha sido objeto de una excelente descripción por parte de uno de los más hábiles, el físico Richard Feynmann, en Surely You're Joking, Mr. Feynmann (1985). En un capítulo oportunamente titulado «Otra caja de herramientas», nos cuenta cómo dejaba asombrados a sus condiscípulos de Princeton «intuyendo» la verdad o falsedad de ciertos oscuros teoremas de topología, teoremas que era completamente incapaz de derivar formalmente o incluso llegar a comprender por completo:

Tenía una técnica, que aún hoy utilizo cuando alguien está explicándome algo que estoy intentando comprender: no dejo de construir ejemplos. Por ejemplo, los matemáticos aparecen con un teorema fabuloso y están todos muy animados. A medida que me van exponiendo las condiciones del teorema, yo construyo algo que cumple todas las condiciones. Ya se sabe, tenemos un conjunto (una bola) —disjunto (dos bolas)—. Entonces, las bolas toman color, les crece el pelo o cualquier otra cosa en mí cabeza a medida que se van añadiendo condiciones. Finalmente enuncian el teorema, que resulta ser alguna tontería sobre la bola y que resulta no ser verdad de mi bola con el pelo verde, así que digo, «¡falso!».

Si es verdad, todos se acaloran mucho y yo les dejo continuar un rato más. Finalmente, les pongo mi contraejemplo.

«Ah, bueno. Es que nos hemos olvidado de decirte que es un homomorfismo de Hausdorff de Clase 2».

«Vale», respondo, “¡entonces es trivial, es trivial!”. En ese momento ya sé cómo funciona, aunque no sepa qué es un homomorfismo de Hausdorff (págs. 85-86).

Estas estrategias, hasta cierto punto, «surgen naturalmente», pero hay que aprenderlas o inventarlas, y algunas personas lo hacen mucho mejor que otras. Aquellas personas en que estas destrezas están más desarrolladas poseen máquinas virtuales diferentes en sus cerebros, con poderes significativamente distintos, comparadas con las de aquellos que son «visualizadores» ineptos o poco comunes; y estas diferencias surgen inmediatamente en sus mundos heterofenomenológicos.

Así pues, hay buenas razones para creer, como Kosslyn y otros han propuesto, que los seres humanos ponen a trabajar sus sistemas visuales no sólo presentándose imágenes reales externas (como en el TRC de un sistema de CAD), sino también con imágenes virtuales internas diseñadas para la ocasión o con representaciones de datos en forma de diagrama que son la materia prima apropiada para el estadio o estadios posteriores de los mecanismos de procesamiento de la visión.

¿Qué soluciones de ingeniería para qué problemas de comunicación interna y manipulación de la información ha hallado el cerebro humano, y cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos flacos[6]? Estas son las preguntas empíricas que se plantea la investigación en el ámbito de la psicología cognitiva, y deberíamos ser muy cautos en el momento de avanzar respuestas a priori. Supongo que podríamos haber encontrado los sistemas de manipulación de imágenes del Mark I en nuestros cerebros, al completo, con sus puntos de fósforo brillante y su ojo interno sensible a la luz. (Por lo que yo puedo ver, no sería imposible que las criaturas de algún planeta estuvieran dotadas con dichos dispositivos.)[7] Y se necesitan experimentos como los de Reisberg y Chambers para demostrar que los atajos que encuentran nuestros cerebros casi confirman la imposibilidad de descubrir un sistema Mark II, con un formato de mapa de bits que nunca aprovecha las ventajas de tomar un atajo. (Si dispusiéramos de un sistema como este, resolver el problema de la X roja sería fácil, y también lo sería el de hacer rotar el Estado de Texas).

La fenomenología proporciona algunas pistas que apuntan en ambas direcciones: el «carácter burdo» de las imágenes mentales, que es «intuitivamente obvio» en la fenomenología de la mayor parte de sujetos, apunta hacia el uso de atajos por parte del cerebro, ocasiones en las que el cerebro cuenta sin mostrar. Esto vale tanto para la percepción visual como para la visualización. Ya comentamos en el capítulo 2 lo difícil que resulta el dibujar una rosa que tenemos ante nuestros ojos, e incluso copiar un dibujo, y el motivo de estas dificultades reside en el hecho de que las propiedades eminentemente espaciales que uno debe identificar y discriminar a fin de dibujar bien normalmente se quedan atrás en el curso del procesamiento perceptivo, resumido en testimonios, no reproducidos para exámenes posteriores. Por otra parte, la utilidad de las imágenes mentales para ayudarnos a «percibir un patrón» o para «recordarnos» detalles que podríamos olvidar, apunta hacia una explotación de los mecanismos visuales de reconocimiento de patrones que solamente podría producirse si una parte del cerebro se tomara la molestia de preparar versiones de la información en un formato especial para dichos sistemas visuales. Como ya vimos en el capítulo 1, las exigencias en cuanto a tareas de tratamiento de la información para dicha representación son formidables, y no debe sorprendernos que seamos tan poco hábiles en mantener estables en nuestras mentes incluso diagramas muy esquemáticos.

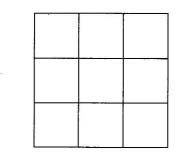

He aquí una simple prueba para recordarle cuan limitadas son nuestras capacidades: en su ojo de la mente, rellene el siguiente crucigrama de tres por tres, escribiendo las siguientes tres palabras en las verticales, empezando por la columna de la izquierda: GEN, ALA, SEO.

Figura 10.6

¿Es usted capaz de leerlas palabras horizontales? En un diagrama sobre papel, estas palabras se le «aparecerían»; sería usted incapaz de no verlas. Esta es, precisamente, la utilidad de hacer diagramas: presentar los datos con un formato que facilita o hace inevitable un desglose o un análisis novedosos de dichos datos. Un damero de tres por tres con caracteres alfabéticos no es un estructura de datos muy complicada, aunque, aparentemente, es algo que nuestros cerebros no pueden mantener de forma bastante estable para que sus sistemas visuales efectúen su tarea de «hacerlo aparecer». (Si usted quiere volverlo a intentar, aquí tiene dos grupos de palabras más para las verticales: POR, ISA, MÁS y ERA, SIN ASA).

Sin embargo, hay un amplio abanico de posibilidades para la variación individual de las estrategias empleadas por los diferentes visualizadores, y muchos pueden ser capaces de hallar —o desarrollar— estrategias de figuración que les permitan «leer» estos diagramas. Los prodigios del cálculo mental pueden instruirse a sí mismos en la multiplicación de números de diez dígitos, de modo que no sería sorprendente que algunas personas pudieran desarrollar un talento para la «lectura de dameros» en sus ojos de la mente. Estas pruebas informales nos dan algunas pistas, pero son los experimentos los qué pueden definir de forma más clara los tipos de mecanismos y procesos que las personas deben de estar usando en estos actos de automanipulación. Por el momento, las evidencias apoyan una visión según la cual utilizamos una estrategia mixta, sacando partido del análisis de matrices, pero también incorporando el atajo del etiquetado, referir sin mostrar.

Nótese, sin embargo, que incluso en el sistema CADBLIND Mark II, que es ultrafigurativo y que incorpora un mapa de bits que reproduce el color, las sombras y las texturas píxel a píxel, hay un sentido —un sentido metafísicamente importante, además, como podremos comprobar en los dos capítulos siguientes— en el que todo es «referir» y nada es «mostrar». Considérese la X roja sobre nuestra figura de Shepard (figura 10.4). En el Mark I, esta se reproduce en rojo real: el TRC emite luz, que debe ser traducida por algo en la cámara de TV parecido a los conos en nuestros ojos que responden a las diferencias de frecuencia. Cuando el Vorsetzer hace rotar la imagen hacia adelante y hacia atrás, con el objetivo de vislumbrar un poco de rojo a través del agujero, está esperando que sus demonios detectores de rojo empiecen a chillar. En el Mark II, eliminamos todo este hardware, y el mapa de bits representa el color de cada píxel mediante números. Supongamos que el tono de rojo es el número 37. El Vorsetzer en el Mark II, cuando hace rotar la imagen codificada en un mapa de bits hacia adelante y hacia atrás, está mirando a través del agujero esperando vislumbrar el 37. O, en otras palabras, está preguntando a los demonios-pixel si quieren decirle, «color número 37 aquí». El rojo ya no está, sólo quedan números. En última instancia, todo el trabajo en un sistema CADBLIND debe hacerse mediante operaciones aritméticas entre secuencias de bits, como vimos en el capítulo 4 que ocurre en el nivel más bajo de Shakey. Y no importa lo cuasipictóricos o figurativos que sean los procesos que resultan en las respuestas verbales del Vorsetzer; estos no se generarán en un lugar interno donde las propiedades perdidas (las propiedades que sólo «se refieren» en el mapa de bits) se ven restituidas a fin de ser apreciadas por un juez que compone las respuestas.

Las personas no son sistemas CADBLIND. El hecho de que un sistema CADBLIND pueda manipular e inspeccionar sus «imágenes mentales» sin la participación de un Teatro Cartesiano no prueba en sí mismo que no haya Teatro Cartesiano en el cerebro humano, pero prueba que no necesitamos postular un Teatro Cartesiano para explicar el talento humano de resolver problemas «en el ojo de la mente». Efectivamente, existen procesos que son muy parecidos a la observación, pero cuando despojamos la metáfora del TRC de Kosslyn de todo lo que resulta superfluo, eliminamos precisamente aquellos rasgos que hacen necesario el Teatro Cartesiano. No tiene por qué haber un tiempo y un espacio donde «todo se junta» en beneficio de un único y unificado discriminador; las discriminaciones pueden llevarse a cabo de modo distribuido, no sincrónico y multinivel.

2. Palabras, imágenes y pensamientos

El aspecto verdaderamente «creativo» del Lenguaje no reside en su «capacidad generativa infinita», sino en ciclos de producción y comprensión mediados por una mente capaz de reflexionar sobre los múltiples significados asociables a una proferencia, significados que no tienen por qué estar presentes en el pensamiento que dio lugar a la proferencia, pero que están disponibles gracias a la auto-comprensión (o la interpretación profunda de la proferencia de otro) y que pueden dar lugar a un nuevo pensamiento que será expresado y reinterpretado y, así, sucesivamente, hasta el infinito.

H. STEPHEN STRAIGHT, 1976, pág. 540

Al economista británico John Maynard Keynes le preguntaron una vez si pensaba con palabras o con imágenes. «Yo pienso con pensamientos», contestó él. Considero acertada su reacción de resistirse a la idea de que «las cosas con que pensamos» son o palabras o imágenes, ya que, como hemos podido comprobar, «las imágenes mentales» no son únicamente imágenes en la cabeza, ni el pensamiento «verbal» consiste únicamente en hablar con uno mismo. Sin embargo, decir que uno piensa con pensamientos no es mucho mejor respuesta. En todo caso, no hace más que posponer el asunto, ya que un pensamiento es precisamente aquello que se produce cuando pensamos, y no es esta una cuestión sobre la que exista consenso.

Ahora que hemos considerado algunos esbozos del tipo de mecanismos subyacentes que son causalmente responsables de los detalles de nuestros mundos heterofenomenológicos, podemos empezara dar cuenta de la fenomenología del pensamiento, explicando no sólo las limitaciones y los condicionamientos de la fenomenología «visual» y «verbal», sino también tratando de hallar otras variedades que escapen a esta dicotomía.

Uno de mis ejercicios preferidos de heterofenomenologia novelada es la novela de Vladimir Nabokov La defensa (1930*), sobre el gran maestro Luzhin, un genio del ajedrez, que sufre una depresión nerviosa justo en mitad de la más intensa de sus partidas. Presenciamos tres estadios en el desarrollo de su conciencia: su mente infantil (antes de su descubrimiento del ajedrez a la edad de diez años), su mente saturada de ajedrez (hasta el momento de la depresión nerviosa), y los penosos restos de las dos etapas anteriores después de la depresión, cuando, recluido por su esposa en un mundo sin ajedrez —sin hablar de ajedrez, sin jugar al ajedrez, sin libros de ajedrez—, su mente sufre una regresión hacia una especie de paranoia de niño consentido, iluminada por perdidos momentos de ajedrez —fugaces y furtivos ataques en los problemas de ajedrez del periódico—, pero que acaba por cuajarse en obsesiones de ajedrez que culminan en su «jaque mate». Luzhin, nos cuenta la novela, tiene la mente tan saturada de ajedrez que percibe toda su vida en estos términos. En estos breves pasajes presenciamos la torpe manera que tiene de cortejar a la mujer que será su esposa:

Luzhin empezó con una serie de movimientos prudentes, cuyo significado apenas podía percibir él mismo, su peculiar declaración de amor. «Vamos, sigue, cuéntame más», repetía ella, a pesar de haber percibido su semblante silencioso y taciturno.

Él permaneció así, sentado, apoyándose en su bastón, y pensando que, con un movimiento de caballo de ese tilo que crecía en la colina bañado por el sol, uno podría comerse aquel poste telegráfico, y, a la vez, estaba intentando recordar qué había empezado a decir exactamente (pág. 97*).

Con su hombro recostado sobre su pecho, ella intentó, con un dedo prudente, levantarle un poco más los párpados, y, con la ligera presión que ejerció sobre su globo ocular, se produjo un extraño brillo negro, saltando como su caballo negro que se comería al peón si Turati lo hiciera avanzar en el séptimo movimiento, como así ocurrió en su último encuentro (pág. 114).

He aquí una muestra de su estado después de la depresión:

Se encontró en un local lleno de humo y de ruidosos fantasmas sentados ante sus mesas. En cada rincón se estaba desarrollando un ataque —y, apartando mesas, un cubo del que emergía un peón de cristal con el cuello dorado y un tambor que tocaba un caballo encabritado de espesas crines, dirigió sus pasos hacia una puerta giratoria que giraba lentamente… (pág. 139).

En muchos sentidos estos temas son «imágenes», ya que el ajedrez es un juego espacial, en el que incluso la identidad de las piezas se define por sus formas, pero el poder del ajedrez sobre la mente de Luzhin no se agota con las propiedades visuales o espaciales del ajedrez: cualquier cosa que pudiera ser capturada en fotografías o películas del tablero, sus piezas en movimiento. Sin embargo, estas propiedades visuales no le dan más que un sabor superficial a su imaginación. Mucho más poderosa es la disciplina de las reglas y la táctica del juego; es con la estructura abstracta del ajedrez con la que ha llegado a familiarizarse de forma tan obsesiva, y con sus hábitos de exploración de esta estructura con los que lleva a su mente de «pensamiento» a «pensamiento».

Luzhin, con gran desesperación, pronto caería en la cuenta de que había vuelto a comportarse como un incauto y que en su vida se había vuelto a llevar a cabo un movimiento delicado, continuando despiadadamente la combinación fatal. Decidió, entonces, que debía intensificar la vigilancia y seguir con atención cada segundo de su vida, pues puede haber trampas por todas partes. Y se sentía oprimido principalmente por su incapacidad de inventar una defensa racional, ya que el objetivo de su oponente permanecía oculto (pág. 227).

Cuando usted aprendió a ir en bicicleta o a conducir, se encontró con una nueva estructura de oportunidades para la acción, con restricciones, señales, carriles, vistas, una especie de laberinto comportamental por el que usted ha aprendido a moverse rápidamente. Pronto se convirtió en una «segunda naturaleza». Usted pronto incorporó la estructura de este fenómeno externo en su propia estructura de control. Durante el proceso, puede que haya pasado por períodos de exploración obsesiva, cuando no podía apartar sus pensamientos de las nuevas reglas. Recuerdo un breve período de bridgemania durante mi adolescencia, durante el cual tuve sueños obsesivos y sin sentido sobre el bridge. Hacía el mismo impasse más de cien veces, o soñaba con el «remate» durante las conversaciones con mis profesores y compañeros de clase. Mis ensoñaciones hipnogógicas (esos períodos de alucinación por los que pasan ocasionalmente las personas cuando están empezando a dormirse o cuando están empezando a despertarse) estaban llenas de problemas como por ejemplo: «Cuál es la respuesta correcta a un remate de tres libros, ¿cuatro cuchillos o cuatro tenedores?».

Cuando uno encuentra una nueva estructura abstracta en el mundo —la notación musical, un lenguaje de programación, el código civil, la liga de béisbol— es bastante habitual que se encuentre recorriendo todos sus caminos y creando nuevas rutas mentales por uno mismo; trillando el campo para poder sentirse como en su casa. El de Luzhin no es más que un caso extremo; sólo tiene una estructura con la que jugar, y la utiliza para todo. Finalmente, su estructura domina todas las demás estructuras de hábitos de su mente, canalizando la secuencia de sus pensamientos con casi tanta rigidez como la secuencia de instrucciones de un programa en una máquina de von Neumann.

Piense en todas las estructuras que ha aprendido, en la escuela o en cualquier parte: decir la hora, la aritmética, el dinero, las líneas de autobús, usar el teléfono. Pero de todas las estructuras que llegamos a aprender en el curso de nuestras vidas, no cabe duda de que la fuente más omnipresente y poderosa de disciplina en nuestras mentes es nuestra lengua materna. (A veces, las cosas se comprenden mejor por contraste; Oliver Sacks, en Veo una voz (1989), nos hace ver con gran claridad la riqueza que el lenguaje aporta a la mente, refiriéndonos el terrible empobrecimiento que sufre la mente de un niño sordo, si a este niño se le niega todo acceso a una lengua natural como la seña o cualquier otro lenguaje de signos). En el capítulo 8 vimos de qué manera el vocabulario a nuestra disposición influye no sólo en el modo en que hablamos con los demás, sino también en el modo en que hablamos con nosotros mismos. Pero por encima de la contribución léxica está la contribución gramatical. Como señala Levelt (1989, §3.6), las estructuras obligatorias de las oraciones de nuestras lenguas son como unos guías, recordándonos que verifiquemos esto, que prestemos atención a aquello, exigiéndonos que organicemos las cosas de una determinada manera. Sin duda parte de esta estructura puede ser innata, según han argumentado Chomsky y otros, aunque no constituye un problema fundamental el llegar a dilucidar dónde está la línea divisoria entre las estructuras que han sido depositadas genéticamente en el cerebro y aquellas que han entrado en forma de memas. Dichas estructuras, reales o virtuales, tienden algunas de las vías por donde circularán los «pensamientos».

El lenguaje infecta y modula nuestro pensamiento a todos los niveles. Las palabras de nuestro vocabulario son catalizadores que pueden hacer precipitar fijaciones de contenido mientras una parte del cerebro intenta comunicarse con otra. Las estructuras de la gramática inculcan disciplina a nuestros hábitos de pensamiento, conformando las maneras en que sondeamos nuestras «bases de datos», intentando, como el criador de pájaros de Platón, conseguir que acudan los pájaros adecuados cuando los llamamos. La estructura de las historias que aprendemos sirve de guía a diferentes niveles, incitándonos a hacernos las preguntas con más posibilidades de ser relevantes en las circunstancias del momento.

Nada de esto tiene sentido mientras persistamos en pensar que la mente es de una racionalidad ideal, y de una transparencia para sí y una unificación perfectas. ¿Qué bien puede hacer el hablar con uno mismo, si ya se sabe lo que se quiere decir? Pero una vez vislumbramos una posibilidad de entendimiento, aunque sea parcial, de imperfecta racionalidad, de intercomunicación problemática entre las partes, podemos ver de qué modo pueden explotarse las poderosas fuerzas que libera un lenguaje en el cerebro mediante varias formas de autoayuda, algunas beneficiosas y algunas perjudiciales.

Este es un ejemplo:

«¡Eres genial!».

Este es otro

«¡Eres patético!».

Usted sabe lo que significan estas frases. También sabe que las he introducido de repente, como ayuda para un argumento filosófico, y que no pretenden ser los actos de habla de nadie. En efecto, ni lo estoy halagando, ni lo estoy insultando, y aquí no hay nadie más. ¿Pero podría usted halagarse a sí mismo, o insultarse a sí mismo, tomando una de estas frases mías, y diciéndosela a sí mismo, una y otra vez, «con énfasis»? Inténtelo, si se atreve. Algo ocurre. Por un momento, usted no se cree a sí mismo (se dice usted), pero descubre que eso de decirse estas palabras provoca reacciones, quizás incluso un pequeño enrojecimiento de orejas, junto a otras respuestas, réplicas, rechazos, imágenes, recuerdos, proyectos. Dichas reacciones pueden moverse en una dirección o en otra, evidentemente. Dale Carnegie estaba en lo cierto sobre los poderes del pensamiento positivo, pero como la mayoría de las tecnologías, el pensamiento es más fácil de crear que de controlar. Cuando uno habla consigo mismo, no tiene por qué creerse para provocar reacciones. Tienen que ser reacciones y, de un modo u otro, tienen que ser relevantes para el significado de las palabras con las que uno se está estimulando. Una vez las reacciones empiezan a producirse, estas pueden conducir a la mente hasta lugares donde uno acaba por creerse a sí mismo después de todo, así que vaya usted con cuidado con las cosas que se dice.

El filósofo Justin Leiber resume el papel que juega el lenguaje en la formación de nuestra vida mental:

Mirándonos desde el punto de vista de un ordenador, no podemos evitar ver que el lenguaje natural es nuestro «lenguaje de programación» más importante. Ello significa que una enorme porción de nuestros conocimientos y actividades, para nosotros, debe ser comunicada y comprendida en nuestra lengua… Podría decirse que el lenguaje natural fue nuestro primer gran artefacto original y puesto que, como vamos percibiendo cada vez con mayor claridad, los lenguajes son máquinas, el lenguaje natural, con el cerebro sobre el que corre, fue nuestra primera invención del ordenador universal. Todo esto podría decirse, si no fuera porque permanece la sospecha de que el lenguaje no es algo que hayamos inventado sino algo en lo que nos hemos convertido, no algo que construimos sino algo con lo que nos creamos, y recreamos, a nosotros mismos (Leiber, 1991, pág. 8).

La hipótesis de que el lenguaje juega un papel fundamental en el pensamiento podría parecer a primera vista una versión de la largamente debatida hipótesis de que existe un lenguaje del pensamiento, un único medio dentro del cual se produce toda cognición (Fodor, 1975). Existe, no obstante, una importante diferencia. Con gran acierto, Leiber equipara el lenguaje con un lenguaje de programación para el cerebro, pero es preciso distinguir los lenguajes de programación de alto nivel (como el Lisp, el Prolog o el Pascal) del básico «lenguaje máquina» y el un poco menos básico «lenguaje ensamblador» a partir de los cuales se componen los primeros. Los lenguajes de alto nivel son máquinas virtuales y crean estructuras (temporales) en un ordenador, que lo dotan de un determinado grupo de puntos fuertes y de puntos débiles. El precio que uno paga por poder hacer que ciertas cosas sean «fáciles de decir» es hacer que otras cosas sean «difíciles de decir» o incluso imposibles. Una máquina virtual como esta puede tener la capacidad de estructurar sólo una parte de la competencia del ordenador, sin llegar a afectar otras partes de la maquinaria subyacente. Si tenemos en mente esta distinción, entonces es lícito mantener que los detalles de un lenguaje natural —el vocabulario y la gramática del inglés, el chino o el castellano— imponen constricciones sobre el cerebro de la misma manera que un lenguaje de programación de alto nivel. Pero esto es muy distinto de defender la dudosa hipótesis de que dicho lenguaje natural establece la misma estructura a todos los niveles. Evidentemente, Fodor y los que también defienden la idea de un lenguaje del pensamiento insisten en afirmar que no están hablando del nivel en el que los lenguajes humanos llevan a cabo su tarea de imposición de restricciones. Están hablando de un nivel de representación más profundo y menos accesible. En cierta ocasión, Fodor defendió su postura con la ayuda de una divertida confesión: confesó que cuando estaba pensando con todas sus fuerzas, los únicos elementos lingüísticos de los que era consciente eran pequeñas secuencias como «¡vamos, Jerry, que tú puedes!». Puede que estos hayan sido sus «pensamientos», y acabamos de ver que pueden haber jugado un papel muy importante en ayudarle a resolver los problemas con que se enfrentaba, pero distan mucho de ser la sustancia con que se forjan las inferencias perceptivas, con que se verifican las hipótesis y con que se llevan a cabo las demás transacciones del lenguaje del pensamiento básico. Keynes estaba en lo cierto al resistirse a aceptar la dicotomía entre palabras e imágenes; los medios que utiliza el cerebro son sólo vagamente parecidos a los medios de representación de la vida pública.

3. Referir y expresar

Sin prisa, pero sin pausa, hemos ido minando la idea del Teatro Cartesiano. Esbozamos una alternativa al Significador Central en el capítulo 8, y hemos visto cómo podemos resistirnos al atractivo de un TRC interno. Muchos golpes mal dirigidos, me temo, pues el Teatro Cartesiano sigue ahí, ejerciendo aún su poder sobre nuestra imaginación. Ha llegado el momento de cambiar de táctica y de atacar desde dentro, haciendo estallar el Teatro Cartesiano demostrando su incoherencia en sus propios términos. Veamos lo que ocurre cuando, siguiendo la tradición, aceptamos la «psicología del sentido común» de todos los días en sentido literal. Podemos empezar reconsiderando algunas de las afirmaciones plausibles que hizo Otto al principio del capítulo 8:

Cuando yo hablo, [dijo Otto] quiero decir lo que digo. Mi vida consciente es privada, pero puedo decidir hacerle a usted partícipe de algunos de sus aspectos. Puedo decidir contarle cosas sobre mi experiencia pasada o presente. Cuando lo hago, formulo enunciados que adapto cuidadosamente al material que deseo relatar. Puedo ir de la experiencia al testimonio propuesto contrastando las palabras con la experiencia para asegurar que he dado con les mots justes… Atiendo a los dictados de mi experiencia consciente y llego así a un juicio sobre las palabras que mejor Le harán justicia a su carácter. Cuando me siento satisfecho de haber elaborado un testimonio preciso. Lo expreso. A partir de mi relato introspectivo, usted puede llegar a conocer alguna característica de mi experiencia consciente.

Parte de este mensaje encaja bastante bien en el modelo de producción del lenguaje que propusimos en el capítulo 8. Ese proceso de ir y venir, adecuando las palabras al contenido de la experiencia podemos verlo también en el pandemónium que empareja los demonios-palabra con los demonios-contenido. Lo que falta, por supuesto, es el Yo Interno cuyos juicios dirigen ese emparejamiento. Pero aunque Otto sigue hablando de lo que «yo elijo» y de lo que «yo juzgo», la introspección no confirma esta visión.

Tenemos un acceso muy limitado a los procesos por los cuales «se nos ocurren» las palabras que diremos, incluso en aquellos casos en que hablamos deliberadamente, ensayando nuestros actos de habla en silencio antes de proferirlos. Los candidatos a ser algo que decir aparecen simplemente de nadie sabe dónde. O bien ya nos encontramos diciéndolos, o bien nos encontramos verificándolos, aveces descartándolos, otras corrigiéndolos un poco y después diciéndolos, pero ni siquiera estos ocasionales pasos intermedios nos ofrecen nuevas pistas sobre cómo los hacemos. Simplemente nos encontramos descartando esta palabra o aquella. Si tenemos alguna motivación para nuestros juicios, rara vez los contemplamos antes del acto, sino que sólo nos parecen obvios en retrospectiva. («Iba a utilizar la palabra infecundo pero me detuve, porque me sonaba demasiado pretenciosa»). Así pues, no poseemos ninguna capacidad de penetración en los procesos que se producen en nuestro interior durante el paso del pensamiento al habla. Por lo que sabemos, podrían perfectamente ser el producto de un pandemónium.

Y sin embargo, [prosigue Otto] el modelo del pandemónium deja de lado un nivel o un estadio del proceso. Lo que le falta a su modelo no es una proyección en el «espacio fenoménico» del Teatro Cartesiano —[qué idea más ridícula]—, sino un nivel de articulación adicional en la psicología del hablante. No basta con que las palabras se unan las unas con las otras en una danza nupcial interna para ser proferidas acto seguido. Si tienen que ser relaciones de los estados mentales de alguien, deben estar basados, de un modo u otro, en un acto de aprehensión interna. Lo que ignora el modelo del pandemónium es el estado de conciencia del sujeto que guía el habla.

Tanto si Otto está en lo cierto como si no, sin duda se está haciendo eco de una visión muy común: así es precisamente como solemos concebir nuestra capacidad de contar a las personas nuestros estados conscientes. En una reciente serie de artículos, el filósofo David Rosenthal (1986, 1989, 1990a, b) ha analizado este concepto ordinario de conciencia en relación con nuestros conceptos de relación y de expresión. Rosenthal descubre algunos rasgos estructurales que nos pueden ser muy útiles. En primer lugar, podemos utilizar su análisis para ver, desde el interior, cuál es la imagen estándar y por qué resulta tan atractiva. En segundo lugar, podemos mostrar cómo desacredita la idea de los zombies, sin ninguna ayuda exterior. En tercer lugar, podemos volver la imagen estándar contra sí misma, y utilizar las dificultades con que nos encontremos para motivar una nueva visión, una visión que conserva lo bueno de la imagen tradicional pero descarta el marco cartesiano.

Figura 10.7

¿Qué ocurre cuando hablamos? En el centro de nuestra concepción diaria de este acto hay una perogrullada: en el supuesto de que no mintamos o no estemos siendo sinceros, decimos lo que pensamos. En otras palabras, expresamos una de nuestras creencias o uno de nuestros pensamientos. Su ponga, por ejemplo, que ve a su gato parado ansiosamente junto a la nevera y que usted dice «este gato quiere cenar». Esto expresa su creencia de que el gato quiere cenar. Al expresar su creencia, usted está refiriendo lo que considera un hecho sobre su gato. En este caso usted está refiriendo el deseo del gato de ser alimentado. Es importante señalar que usted no está refiriendo su creencia o expresando el deseo del gato. El gato expresa su deseo al permanecer parado ansiosamente junto a la nevera, y usted, al percatarse, utiliza este dato como la base —la evidencia— para su relato. Hay muchas maneras de expresar un estado mental (como un deseo), pero sólo hay una de referirlo, es decir, profiriendo un acto de habla (oral, escrito o a través de otro medio).

Una de las maneras más interesantes de expresar un estado mental es refiriendo otro estado mental. En el ejemplo, usted refiere el deseo del gato y así expresa su propia creencia sobre el deseo del gato. Su conducta evidencia no sólo que el gato tiene un deseo, sino también que usted cree que el gato tiene un deseo. Sin embargo, usted podría haber evidenciado su creencia de otra manera, quizá levantándose de su silla y preparándole la cena al gato. Esto hubiera expresado la misma creencia sin referir nada. O usted podría haberse quedado sentado y alzar los ojos al cielo, expresando deforma no intencionada su exasperación por el deseo del gato justo en el momento en que usted acababa de sentarse cómodamente en su silla. Expresar un estado mental, deliberadamente o no, es hacer algo que evidencia, o pone de manifiesto, ese estado para un observador externo, o un lector de mentes, si usted prefiere. Referir un estado mental, por el contrario, es una actividad más compleja, siempre intencionada y en la que siempre participa el lenguaje.

Aquí tenemos, por tanto, una pista importante sobre los orígenes del modelo del Teatro Cartesiano: nuestra psicología del sentido común de todos los días equipara el referir de los estados mentales de uno con el modelo del referir acontecimientos del mundo exterior. Su relación de que el gato quiere cenar se basa en su observación del gato. Su relación expresa su creencia de que el gato quiere cenar, una creencia sobre el deseo del gato. Llamaremos estados mentales de segundo orden a las creencias sobre creencias, a los deseos sobre deseos, a las creencias sobre deseos, a las esperanzas sobre temores, etc. Y si yo (1) creo que usted (2) piensa que yo (3) quiero tomarme un café, esta creencia mía es una creencia de tercer orden. (Sobre la importancia de los estados mentales de orden superior en las teorías de la mente, véase mi libro The Intentional Stance, 1987a). No cabe duda de que existen importantes y notables diferencias marcadas por estas distinciones cuando se aplican de forma no reflexiva, es decir, cuando x cree que y está en un determinado estado mental y x i= y. Hay una diferencia enorme entre el caso en que el gato quiere cenar y usted lo sabe, y el caso en que el gato quiere cenar y usted no lo sabe. ¿Pero qué ocurre con los casos reflexivos, en que x = y? La psicología del sentido común trata ambos casos de la misma manera.

Supóngase que refiero que yo quiero comer. En el modelo estándar, debo estar expresando una creencia de segundo orden sobre mi deseo. Cuando refiero mi deseo, expreso una creencia de segundo orden, mi creencia sobre mi deseo. ¿Qué ocurre cuando refiero esta creencia de segundo orden, diciendo «creo que quiero comer»? Esta relación debe expresar una creencia de tercer orden, mi creencia de que en efecto creo que quiero comer. Y así, sucesivamente. Nuestros conceptos usuales sobre lo que significa hablar con sinceridad generan, así, una serie de estados mentales presuntamente distintos: mi deseo es diferente de mi creencia de que tengo un deseo, que a su vez es distinto de mi creencia de que tengo la creencia de tener un deseo, etcétera.

La psicología del sentido común establece también otras distinciones. Como señala Rosenthal (junto a muchos otros), esta distingue las creencias, que son los estados disposicionales subyacentes, de los pensamientos, que son estados ocurrentes o episódicos, estados transitorios. Su creencia de que los perros son animales ha permanecido continuamente como estado de su mente durante años, pero el llamar yo la atención sobre ella ha engendrado un pensamiento en usted, el pensamiento de que los perros son animales, un episodio que sin duda no se habría producido de no mediar mi provocación.

De todo esto se sigue, por tanto, que puede haber pensamientos de primero y segundo orden, y de órdenes superiores: pensamientos sobre pensamientos (sobre pensamientos…). Aquí está, pues, el paso clave: cuando yo expreso una creencia, como por ejemplo la creencia de que quiero comer, no estoy expresando una creencia de orden superior de modo directo; lo que ocurre es que mi creencia subyacente provoca un pensamiento episódico, el pensamiento de orden superior de que yo quiero comer, y expreso este pensamiento (si decido hacerlo). Según Rosenthal, todas estas son las implicaciones del modelo de sentido común de decir lo que uno piensa.

Dado que un rasgo distintivo de los estados de la conciencia humana es que se pueden referir (salvo en casos de afasia, parálisis, o si uno está atado y amordazado, por ejemplo), se sigue, en el análisis de Rosenthal, que «los estados conscientes deber ir acompañados por los pensamientos de orden superior adecuados, mientras que los estados mentales no conscientes no pueden disfrutar de dicha compañía» (1990b, pág. 16). Evidentemente, el pensamiento de orden superior en cuestión debe ser sobre el estado a que acompaña; debe ser el pensamiento en que uno está (o acaba de estar; el tiempo pasa) dentro del estado de orden inferior. Esto parece que está a punto de generar una regresión infinita de estados conscientes o pensamientos de orden superior, pero Rosenthal argumenta que la psicología del sentido común permite una inversión sorprendente: El pensamiento de segundo orden no tiene por qué ser consciente para que su objeto de primer orden sea consciente. Uno puede expresar un pensamiento sin ser consciente de él, de modo que uno puede expresar un pensamiento de segundo orden sin ser consciente de él, todo lo que necesita es ser consciente de su objeto, el pensamiento de primer orden que uno refiere.

En un principio esto puede parecer sorprendente, pero un poco de reflexión nos hará ver que nos hallamos ante un hecho conocido visto desde una nueva perspectiva: uno no presta atención al pensamiento que expresa, sino al objeto (u objetos) sobre el que trata el pensamiento. Rosenthal prosigue su argumentación señalando que, aunque algunos pensamientos de segundo orden son conscientes —en virtud de los pensamientos de tercer orden sobre ellos—, estos son relativamente raros. Son los pensamientos explícitamente introspectivos que referiríamos (aun para nosotros mismos) sólo cuando nos halláramos en estadio de hiperconciencia. Si yo le digo a usted, «siento dolor», estoy refiriendo un estado consciente, mi dolor, y expresando una creencia de segundo orden, mi creencia de que siento dolor. Si, poniéndome filosófico, digo «pienso [o estoy seguro, o creo] que siento dolor», estoy así refiriendo un pensamiento de segundo orden, expresando un pensamiento de tercer orden. Sin embargo, normalmente yo no tendría dicho pensamiento de tercer orden y, por tanto, no sería consciente de dicho pensamiento de segundo orden; lo expresaría diciendo «siento dolor», pero no sería consciente de él.

En un principio, esta idea de los pensamientos inconscientes de orden superior podría parecer disparatada o paradójica, aunque la categoría de los episodios en cuestión no es realmente controvertida, pese a que el término «pensamiento» no suela utilizarse para referirse a ellos. Rosenthal utiliza «pensamiento» como término técnico —siguiendo, de hecho, la práctica de Descartes— que cubre todos los estados episódicos con contenido. Así pues, una punzada de dolor o la visión fugaz de unas medias de mujer serían pensamientos para Descartes y para Rosenthal. A diferencia de Descartes, no obstante, Rosenthal insiste en la existencia de pensamientos inconscientes.

Los pensamientos inconscientes serían, por ejemplo, acontecimientos perceptivos inconscientes, o activaciones episódicas de creencias, que ocurren naturalmente —que deben ocurrir— en el curso del control normal de la conducta. Suponga que usted derrama una taza de café sobre su mesa de trabajo. En un relámpago, usted salta de la silla, evitando por poco el café que cae por el borde de la mesa. Usted no era consciente del pensamiento de que la superficie de la mesa no iba a absorber el café, ni de que el café, al ser un líquido que obedece la ley de la gravedad, se derramaría por el borde de la mesa y, sin embargo, dichos pensamientos inconscientes deben haberse producido, porque si la taza hubiera estado llena de sal o si la mesa hubiese estado cubierta con un mantel, usted no habría saltado. De todas sus creencias —sobre el café, sobre la democracia, sobre el béisbol, sobre el precio del té en China—, sólo estas y algunas más se hicieron inmediatamente relevantes para sus circunstancias. Si las citamos en una explicación de por qué usted saltó de la silla, es porque por un instante deben de haber sido accesibles o activadas, o, de un modo u otro, deben de haber sido interceptadas para contribuir a su conducta, aunque, evidentemente, todo eso se produjo de forma inconsciente. Estos episodios inconscientes serían ejemplos de lo que Rosenthal denomina pensamientos inconscientes. (Ya hemos encontrado pensamientos inconscientes en ejemplos anteriores: por ejemplo, la percepción inconsciente de las vibraciones en el dedo que le permiten identificar, conscientemente, las texturas tanteadas con una varilla, el recuerdo inconsciente de una mujer con gafas, que llevó a la experiencia errónea de que esa era la mujer que había pasado).

Rosenthal señala que al hallar un modo de definir la conciencia en términos de estados mentales inconscientes (los pensamientos de orden superior que acompañan a los otros), ha descubierto un modo de sentar las bases dentro de la psicología del sentido común para una teoría de la conciencia que no sea ni circular ni misteriosa (1990b). Argumenta que lo que distingue un estado consciente de un estado inconsciente no es alguna propiedad intrínseca e inexplicable, sino la simple propiedad de poseer un pensamiento de orden que lo acompañe y que trata del estado en cuestión. (Véase Harnad, 1982, donde se utiliza una estrategia similar con variantes bastante interesantes). Es un buen signo para la psicología del sentido común: ya no está sumida en el misterio; tiene los recursos, bien explotados por Rosenthal, para articular una explicación de su categoría más preciada, la conciencia, en términos de sus categorías subsidiarias y menos problemáticas. Parte del buen negocio, si es que optamos por su análisis, es que se puede utilizar para romper la supuesta distinción que existe entre los seres conscientes y los zombies.

4. Zombies, zimbos y la ilusión del usuario

La mente es una regularidad percibida por una mente. Puede que esto sea circular, pero no es vicioso ni paradójico.

DOUGLAS HOFSTADTER, 1981, pág. 200

Como recordará el lector, los zombies de los filósofos parecen ejecutar actos de habla, parecer referir sus estados de conciencia, parecen llevar a cabo actos de introspección. Y, sin embargo, no son realmente conscientes, a pesar del hecho de que es imposible distinguir su comportamiento del de una persona consciente. Pueden poseer estados internos con contenido funcional (el tipo de contenido que los funcionalistas pueden asignar a los mecanismos internos de un robot), pero estos son estados inconscientes. Shakey, según lo imaginamos, es un zombie paradigmático. Cuando «refiere» un estado interno, lo que se refiere no es un estado consciente, ya que Shakey no tiene estados conscientes, sino un estado inconsciente que no tiene otro efecto que el de hacerle entrar en un nuevo estado inconsciente que dirige el proceso de generar y ejecutar lo que podríamos denominar un acto de habla consistente en una fórmula «enlatada». (Hemos dejado que Otto viniera insistiendo en ello desde el principio).

Shakey no decidió primero qué referir, después de observar que algo se estaba produciendo en su interior, y decidió después cómo expresarlo; Shakey simplemente se encontró con cosas que decir. Shakey no tenía acceso al motivo por el cual quería decir que estaba elaborando dibujos lineales alrededor de las fronteras de claro-oscuro de sus imágenes mentales; estaba construido de esta manera. La afirmación principal del capítulo 8 fue, no obstante, que, a pesar de las primeras apariencias, lo dicho vale también para usted. Usted no tiene ningún acceso especial a los motivos por los cuales quiere decir lo que usted encuentra que quiere decir; usted está construido de esta manera. Pero, a diferencia de Shakey, usted está reconstruyéndose a sí mismo constantemente, descubriendo nuevas cosas que quiere decir como resultado de una reflexión sobre lo que usted se ha encontrado queriendo decir, y así sucesivamente.

Pero ¿podría un Shakey más elaborado hacer esto también? Shakey era un zombie bastante burdo, pero ahora podemos imaginar un zombie más realista y complejo, capaz de supervisar sus propias actividades, incluidas sus propias actividades internas, en una indefinida espiral de reflexividad ascendente. Denominaré zimbo a esta entidad pensante. Un zimbo es un zombie que, gracias al autocontrol, posee estados informativos internos (pero inconscientes) de orden superior sobre sus otros estados informativos de orden inferior. (No importa para este experimento mental si el zimbo en cuestión es un robot o una entidad humana, o marciana). Aquellos que creen en la coherencia del concepto de zombie, deben, sin lugar a dudas, aceptar las posibilidad del concepto de zimbo. Un zimbo no es más que un zombie con una conducta compleja, gracias a un sistema de control que permite la autorepresentación recursiva.

Considérese cómo se comportaría un zimbo en el test de Turing, la famosa propuesta de Alan Turing (1950) de un test operacional para detectar ordenadores pensantes. Un ordenador podrá pensar, afirmaba Turing, si este es capaz de derrotar con regularidad a un oponente humano en el «juego de la imitación»: los dos jugadores permanecen ocultos de la vista de un juez humano, pero pueden comunicarse con él tecleando mensajes en un terminal de ordenador. El participante humano sólo tiene que intentar convencer al juez de que él o ella es efectivamente un humano, mientras que el participante máquina tiene que intentar hacer lo mismo, es decir, convencer al juez de que es un humano. Si el juez no detecta sistemáticamente cuál es el ordenador, entonces puede considerarse que este posee la capacidad de pensar. Turing propuso su test con la idea de zanjar la cuestión; para él resultaba obvio que el test era tan difícil de superar que cualquier ordenador que fuera capaz de superarlo debería ser considerado por todo el mundo como un pensador asombroso. Pensó que había puesto el listón lo bastante alto como para satisfacer a cualquier escéptico, pero se equivocó. Muchos han argumentado que «la superación del test de Turing» no sería una prueba suficiente de inteligencia, y mucho menos de conciencia. (Véase Hofstadter, 1981b, Dennett, 1985a, y French, 1991, para análisis de los puntos fuertes y débiles del test de Turing y sus críticos).

Ahora bien, las oportunidades de un zimbo en el test de Turing deberían ser las mismas que las de cualquier persona consciente, ya que los participantes no muestran al juez otra cosa que su conducta; de hecho, muestran únicamente su conducta verbal (tecleando en un terminal). Suponga, pues, que usted es el juez en un test de Turing y que los (presuntos) actos de habla de un zimbo le han convencido de que este es consciente. Estos presuntos actos de habla no deberían haberle convencido, ex hypothesi, ya que no es más que un zimbo, y los zimbos no son conscientes. ¿Debería haberse convencido a sí mismo, sin embargo? Cuando un zimbo profiere un testimonio, expresando un estado inconsciente de segundo orden, no hay nada que le impida reflexionar (inconscientemente) sobre esta situación concreta. De hecho, si tiene que ser convincente, va a tener que ser capaz de responder de manera apropiada a sus propias «afirmaciones» dirigidas a usted (o tener conocimiento de ellas).

Suponga, por ejemplo, que el zimbo es un Shakey perfeccionado y que usted, como juez, acaba de pedirle que resuelva un problema en su ojo de la mente y que le explique acto seguido cómo lo ha hecho. Este reflexiona sobre la afirmación que acaba de hacerle de que resolvió el problema construyendo un dibujo lineal sobre una imagen mental. Así «sabría» que esto es lo que había querido decir y, si reflexionara un poco más, llegaría a «saber» que no sabía por qué esto era lo que quería decir. Cuanto más le preguntara usted acerca de lo que sabía y lo que no sabía sobre lo que estaba haciendo, más pensativo se haría. Hasta aquí, paree que hemos conseguido imaginar un ser inconsciente que sin embargo posee la capacidad de tener pensamientos de orden superior. Pero, de acuerdo con Rosenthal, cuando un estado mental va acompañado de un pensamiento de orden superior consciente o inconsciente a fin de que dicho estado mental pueda existir, ¡ello garantiza ipso facto que el estado mental sea un estado consciente! ¿Nuestro experimento mental desacredita el análisis de Rosenthal o desacredita la definición de zimbo?

Es fácil comprobar que como mínimo el zimbo creería (inconscientemente) que se halla en diversos estados mentales, precisamente los estados mentales que su posición le permitiría referir si nosotros le hiciéramos preguntas. ¡Pensaría que es consciente, aunque no lo fuese! Cualquier entidad que pudiera superar el test de Turing operaría bajo la sensación (¿errónea?) de que es consciente. En otras palabras, sería víctima de una ilusión (véase Harnad, 1982). ¿Qué tipo de ilusión? Una ilusión de usuario, por supuesto. ¡Serían víctima» de una ilusión benigna producida por su propia máquina virtual!

¿No es esto un juego de espejos, una especie ilegítima de juego de manos de filósofos? ¿Cómo es posible que haya una ilusión del usuario sin que haya un Teatro Cartesiano en el que se perpetre la ilusión? Parece como si me hallara ante el inminente peligro de verme derrotado por mis propias metáforas. El problema es que la ilusión del usuario de una máquina virtual se logra gracias a la presentación de material en una especie de teatro, y que hay una audiencia externa e independiente, el usuario, en cuyo beneficio se lleva a cabo el espectáculo. En este momento estoy utilizando un ordenador, tecleando estas palabras en un «archivo» con la discreta ayuda de un programa de procesamiento de textos. Cuando interactúo con el ordenador, tengo un acceso limitado a los acontecimientos que se producen en su interior. Gracias a los esquemas de presentación ideados por los programadores, me veo invitado a participar de una elaborada metáfora audiovisual, una obra interactiva representada en el escenario del teclado, el ratón y la pantalla. Yo, el usuario, estoy sujeto a toda una serie de ilusiones benignas: parezco ser capaz de mover el cursor (un siervo visible y poderoso) hacia el lugar dentro del ordenador donde guardo mi archivo y, cuando veo que el cursor ha llegado hasta «allí», presionando una tecla recupero el archivo que, como un largo pergamino, se desenrosca frente a una ventana (la pantalla) bajo mi control. Tecleando diferentes mandos y presionando diversos botones, puedo hacer que ocurra todo tipo de cosas en el interior de mi ordenador sin que yo tenga que conocer los detalles; mantengo el control con sólo confiar en mi comprensión de las detalladas metáforas audiovisuales provistas por la ilusión del usuario.

Para la mayoría de los usuarios de ordenadores, es sólo en estos términos que se llega a apreciar lo que está ocurriendo en el interior de la máquina. Este es uno de los hechos que hace de la máquina virtual una analogía tan tentadora para la conciencia, porque siempre ha parecido que nuestro acceso a lo que está ocurriendo en el interior de nuestros cerebros es limitado; nosotros no tenemos por qué saber de qué manera la maquinaria entre bastidores del cerebro lleva a cabo su magia; nosotros tenemos conocimiento de sus operaciones únicamente en la medida de que estas se nos presentan ataviadas con las metáforas interactivas de la fenomenología. Pero si, cuando echamos mano de esta tentadora análoga, mantenemos esa «obvia» separación entre presentación por un lado y apreciación del espectáculo por parte del usuario por el otro, parece que volvemos irremediablemente al Teatro Cartesiano. ¿Cómo es posible que haya una ilusión del usuario sin esta separación?

No podría existir; el usuario que fija la perspectiva desde la cual la máquina virtual se hace «visible» tiene que ser un observador externo, un Vorsetzer. En un principio, uno podría pensar que este concepto de observador externo debe coincidir con el concepto de observador consciente, pero ya hemos visto que no tiene por qué ser necesariamente así. El Vorsetzer que se sentaba frente al sistema de CAD en el sistema CADBLIND Mark I original no era consciente, pero tenía un acceso tan limitado al funcionamiento interno del sistema de CAD como el que tendría cualquier usuario consciente. Y, una vez que hemos descartado el material innecesario formado por la pantalla y la cámara, la presentación y la apreciación del usuario se evaporan, sustituidas, como ya ha ocurrido muchas veces en nuestra explicación, por una serie de modestas transacciones. El «observador externo» puede irse incorporando gradualmente en el sistema, dejando algunas huellas fósiles: retazos de «interficie» cuyos variados formatos siguen restringiendo el tipo de preguntas que se pueden responder y, así, restringen también los contenidos que se pueden expresar[8]. No tiene por qué haber un único lugar donde se produzca la presentación[9]. Y, según nos sugiere el análisis de Rosenthal, incluso nuestra noción ordinaria de conciencia, anclada en esas intuiciones del sentido común de la psicología del sentido común, puede tolerar la inconciencia de los estados de orden superior cuya presencia en el sistema da cuenta de la conciencia de algunos de sus estados.

¿Es, pues, el proceso de la reflexión inconsciente el camino a través del cual un zombie se puede convertir en un zimbo y hacerse, así, consciente? Si lo es, entonces los zombies deber de ser conscientes después de todo. Todos los zombies son capaces de proferir «actos de habla» convincentes (recuérdese que son indistinguibles de nuestros mejores amigos), y esta capacidad sería mágica si las estructuras de control o los procesos causalmente responsables de dicha capacidad en el cerebro del zombie (o del ordenador o de cualquier otra cosa) no fueran acompañadas de la reflexión suficiente sobre los actos y su contenido (aparente o funcional). Un zombie podría empezar su carrera en un estado no comunicativo y no reflexivo y ser, así, un verdadero zombie, un ser inconsciente, pero tan pronto como empezara a «comunicarse» con otros y consigo mismo, empezaría a estar equipado con el mismo tipo de estados que, según el análisis de Rosenthal, bastan para la conciencia.

Si, por otra parte, rechazamos el análisis de la conciencia de Rosenthal en términos de pensamientos de orden superior, entonces los zombies podrán seguir viviendo hasta el día del próximo experimento mental. Ofrezco esta parábola de la lengua de los zimbos con cierto descaro porque creo que tanto el concepto de zombie como las categorías de pensamiento de orden superior de la psicología del sentido común no podrán sobrevivir más que como reliquias de una vieja ideología. Rosenthal, sin embargo, nos ha hecho un gran favor al exponer la lógica de estos conceptos tradicionales, y gracias a la clara visión que ahora tenemos de ellos, podemos percibir también con mejor claridad cómo serían sus propios sustitutos.

5. Problemas con la psicología del sentido común

Rosenthal considera que la psicología del sentido común postula una jerarquía expandióle de pensamientos de orden superior, concebidos como episodios destacados, independientes y llenos de contenido que se producen en la mente en tiempo real. ¿Cómo se sostiene esta visión cuando intentamos confirmarla? ¿Existen estos estados y acontecimientos distintos en el cerebro? Si somos generosos en el momento de definirlo que cuenta, la respuesta tiene que ser sí. No cabe duda de que existen ciertas conocidas diferencias psicológicas que pueden —y suelen— ser descritas en estos términos.

«De repente, Dorothy se dio cuenta de que quería marcharse, y de que hacía mucho rato que quería hacerlo».

Parece que aquí Dorothy adquirió la creencia de segundo orden —tras tener un pensamiento de segundo orden— sobre su deseo algún tiempo después de que el deseo hubiera surtido efecto. Existen numerosos casos cotidianos de estos tipos: «Y entonces se dio cuenta de que estaba mirando precisamente hacia donde estaba el gemelo que le faltaba». «La quiere, pero todavía no se ha dado cuenta». Resulta difícil negar que estos enunciados de la vida diaria aluden a transiciones genuinas de un «estado mental» a otro. Y como señala Rosenthal, intuitivamente esa transición consiste en hacerse consciente del estado de primer orden. Cuando Freud, al basarse en estos casos cotidianos, postuló ese vasto reino de estados mentales inconscientes, se trataba precisamente de esos estados en los que sus sujetos no creen estar. Estas personas están en estados mentales en los que todavía no se les ha ocurrido —a través de pensamientos de orden superior— que están.

Esta manera de describir dichas diferencias resulta familiar, aunque decidir si es adecuada o no ya es otra cuestión. Todas estas son transiciones hacia un estado mejor informado (por hablar de la manera más neutral posible), y estar mejor informado es condición necesaria para referir (en contraposición a expresar) el «estado mental» anterior. Ahora bien, sería pueril describir este proceso de la siguiente manera: a fin de referir un estado o un acontecimiento mental, es preciso tener un pensamiento de orden superior que expresar. Ello comporta la imagen de primero observar (con algún órgano sensorial interno) el estado o acontecimiento mental, produciendo así un estado de creencia, cuyo inicio está marcado por un pensamiento, que acto seguido se expresa. Esta cadena causal, como vimos, simula la cadena causal de referir acontecimientos externos ordinarios: usted primero observa el acontecimiento con la ayuda de sus órganos sensoriales, lo cual produce una creencia en usted, y después un pensamiento, que usted expresa en su relación.

Este hipotético pensamiento de orden superior es, creo, el «nivel de articulación adicional» que Otto creía poder discernir en su propia psicología; es el pensamiento que expresan las palabras de Otto cuando refiere su propia experiencia consciente. Pero según el modelo de generación del habla que esbozamos en el capítulo 8, el modelo de Otto tiene el orden causal invertido. No entramos primero en un estado de autoobservación de orden superior, creando un pensamiento de orden superior, de modo que uno puede entonces referir el pensamiento de orden inferior expresando el pensamiento de orden superior. Por el contrario, el estado de segundo orden (el estado mejor informado) es creado por el proceso mismo de construir la relación. No aprehendemos primero nuestra experiencia en el Teatro Cartesiano y después, a partir de ese conocimiento adquirido, tenemos la habilidad de construir testimonios y expresarlos; nuestro ser capaces de decirlo que se siente es la base de nuestras «creencias de orden superior[10]».