3.

Grande mondo

in vista

Dalla fine dell’VIII secolo a.C. appaiono nell’Italia tirrenica le prime immagini di eroi greci e troiani: Ercole, Ulisse ed Enea. Finimenti equini in bronzo rappresentano l’amore tra un uomo e una dea sbocciato sulle cime del monte Ida, in Asia Minore, narrato nella coeva Teogonia di Esiodo (fig. 34): siamo ancora nell’VIII secolo a.C. Sopra è Afrodite che allatta il neonato Enea, avuto da Anchise; sotto è Anchise, dal membro eretto, accecato da fulmini di Zeus, perché si era vantato del divino amore, e i fulmini sono rappresentati da becchi di uccelli: forse di picchi? Anchise era il terzo discendente del ramo cadetto della famiglia reale di Troia che risaliva ad Assaraco. Distrutta Troia e il ramo primogenito, il ramo cadetto sarà il solo a ereditare le cose sacre del palazzo di Priamo e ad avere un futuro in Occidente (vedi p. 121).

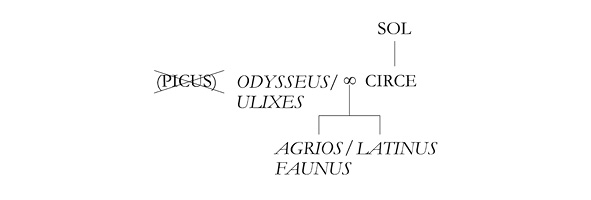

La Teogonia narra, in tacito parallelo, un altro amore tra un uomo e una dea, avvenuto dall’altra parte del mondo, nell’occidentale Lazio, al Circeo (fig. 33). Ulisse si unisce a Circe, figlia di Sol – il sole a ponente –, e genera Agrios, cioè Fauno (secondo il poeta Nonno di Panopoli), e Latino, non più figli di Pico (vedi p. 122). I due sono detti regnare in un luogo «interno» delle Isole Divine, da identificare con quelle antistanti il Circeo: Santo Stefano, Pandataria/Ventotene, Ponza e Zannone. Questo «luogo interno» non può essere che Alba (fig. 33). In questa versione secondaria e alterata, i fratelli Fauno e Latino – in Virgilio, padre e figlio – non discendono più dal locale Pico, come nella versione originale (vedi p. 119), ma da Ulisse, per cui appaiono mezzi greci. Poco dopo – siamo tra il 700 e il 650 a.C. – anche Enea viene connesso all’Italia, la terra promessa. Ha raccontato per la prima volta Enea in Italia – secondo Dionigi di Alicarnasso – Arctino nel suo poema La distruzione di Troia.

I racconti di Ulisse e di Enea, entrambi giunti nel Tirreno, derivavano da orditi narrativi inventati dai mercanti greci dell’Eubea – l’isola che fronteggia la Beozia – le cui imprese commerciali e coloniarie spaziavano tra Oriente e Occidente. Gli stessi percorsi dei loro eroici viaggi ricalcano i circuiti navali di quei mercanti: Tracia, Penisola Calcidica, Delo, Isole Ionie, Costa dell’Epiro, Sicilia, Campania, Lazio (fig. 50). Quei mercanti miravano a grecizzare o troianizzare gli indigeni che interessavano alle loro imprese. Seguirà l’esempio anche Atene, almeno dal V secolo a.C., concedendo patenti di troianità in vista di rapporti vantaggiosi con gli indigeni. In questa prospettiva Damaste ed Ellanico hanno scritto che Roma era stata fondata da Enea. Una bestemmia per i Romani.

Distrutta Alba da Roma negli anni 675-650 a.C. (fig. 35), la madre patria dei Latini è stata spostata – Roma consenziente – dal centro montuoso del Lazio sulla costa, a Lavinium (fig. 35): un abitato fondato come città probabilmente intorno al 700 o poco dopo, quando agli inizi del VII secolo a.C. vengono edificate le sue mura (fig. 36). Il fondatore era probabilmente un re di cui ignoriamo il nome, ma di cui conosciamo la tomba: un tumulo di terra che ha restituito un corredo principesco, datato agli anni 675-650 a.C. e composto da fibbia, spada, coltello, lance, alari, spiedi, vasi, bacino bronzeo e carro con finimenti (fig. 37). È probabile che il sovrano, appena morto, fosse stato assimilato all’eroe e dio locale Indiges, pater dei Numicienses e cioè del popolo insediato sul Numicus, il fiume di Lavinium. Dopo la scomparsa, anche Latino era stato assimilato a Juppiter Latiaris e Romolo lo era stato a Quirinus.

Come per Roma e per le altre città latine, la fondazione di Lavinium deve aver comportato l’istituzione di un culto locale di Vesta, forse associato a quello dei numi del suo penus o dispensa, chiamati Penates.