1981-1998. Dal Commodore

64 a Google

L’epoca classica

Quasi vent’anni per mettere a posto il tavolo

da gioco

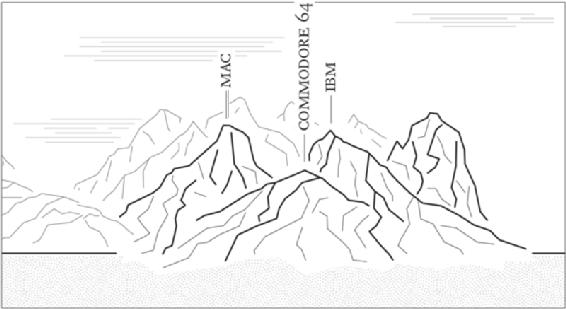

Premessa inevitabile, ma

molto importante. Se vogliamo riportare la galassia di eventi che

chiamiamo RIVOLUZIONE DIGITALE

a una spina dorsale leggibile, a una catena

montuosa che ci aiuti a capire, dobbiamo forzatamente sintetizzare

e rinunciare ad alcune sfumature. Ci serve registrare dei picchi,

anche sacrificando il dettaglio di processi che magari sono durati

decenni. In queste pagine si è scelto per lo piú di rilevare gli

eventi solo quando in effetti sono saliti sulla superficie del

consumo collettivo, diventando scenari abitati da molti e non solo

da élite particolari. Lo so, è un metodo arbitrario. Ma alla fine

abbiamo troppo bisogno di una sintesi leggibile per attardarci

troppo nel culto della precisione. Quel che suggerisco è che vi

godiate la possibilità di vedere tutto dall’alto, come in una

fotografia aerea, e che per qualche capitolo accettiate

l’inevitabile inesattezza di uno sguardo sintetico. Ogni volta che

potremo, planeremo giú a guardare da vicino. Promesso.

Allora. Lasciamoci Space

Invaders alle spalle e guardiamo venire su le prime montagne

vere e proprie. Sono gli inizi degli anni ’80.

1981-1984

- Nel giro di quattro anni escono tre Personal Computer che riassumono lunghissime sperimentazioni e che riescono a sfondare sul mercato, convertendo uno strumento d’élite in un oggetto che potevi immaginare di avere a casa anche se non eri un genio o un professore alla Stanford University: il pc Ibm, il Commodore 64, e il Mac della Apple. A vederli adesso sono di una mestizia desolante, ma ai tempi dovevano sembrare perfino graziosi, e comunque passabilmente amichevoli. Dei tre, quello che ebbe meno successo commerciale fu il Mac: era però il piú geniale. Fu il primo a usare un’impostazione grafica e un’organizzazione del materiale capaci di risultare comprensibili anche a un idiota: c’era la scrivania, si aprivano delle finestre, si buttavano le cose in un cestino: gesti che la gente conosceva. Ci si muoveva sullo schermo spostando sul tavolo una strana cosa che si chiamava Topo. Si può capire che, da quel giorno, l’equazione tra intelligenza e noia iniziò a perdere colpi.

ZOOM Non si capisce l’importanza di tutto ciò se non ci si

concentra un attimo sulla P

dell’espressione PC.

Personal.

Al giorno d’oggi il fatto che ognuno abbia un

computer sembra scontato, ma non dovete dimenticare invece che la

cosa, solo quarant’anni fa, sarebbe suonata come una follia. I

computer c’erano da anni, ma erano mostri enormi e covavano dati

nei laboratori di poche istituzioni destinate per lo piú a una

qualche forma di dominio o supremazia. Pensare che finissero sulla

vostra scrivania aveva ai tempi qualcosa di realmente visionario.

Arrivo a dire che forse il vero atto geniale non fu tanto inventare

i computer, quanto immaginare che potessero diventare uno strumento

personale, individuale. Covava, in quell’idea, la singolare volontà

di concedere a qualsiasi individuo un potere che era stato creato

per essere di pochi. Incredibile. Per questo, quando uno guarda una

foto di un Commodore 64, oltre a chiedersi se proprio dovevano

adottare quel colore da malati, deve capire che lí stava

VERAMENTE girando il mondo: non un

minuto prima.

- Nel 1981 viene pubblicato SMTP, il primo protocollo di mail che, facilitando le cose, avrebbe permesso un vertiginoso diffondersi della posta elettronica [trent’anni dopo, nel 2012, noi umani avremmo mandato 144 miliardi di mail al giorno: tre su quattro sarebbero state spam]. La prima mail, per la cronaca, era partita molti anni prima: l’aveva mandata, nel 1971, Ray Tomlinson, un americano di trent’anni che aveva studiato ingegneria a New York. L’adozione della chioccioletta, per dire, è un’idea sua, ho scoperto.

IMPORTANTE

Le mail correvano da un computer all’altro

usando, per cosí dire, una rete stradale invisibile, di cui la

gente normale, ai tempi, ignorava completamente l’esistenza: quelli

che ne sapevano qualcosa la chiamavano Internet. La dovete

immaginare come una sorta di Santa Barbara sotterranea: se

resistete ancora poche righe vedrete l’immensa esplosione che, da

lí a qualche anno, avrebbe spaccato la crosta terrestre e sparato

in aria una delle piú fantastiche vette che mai la rivoluzione

digitale abbia visto nascere.

1982

- Sale in superficie, e non si può piú nascondere, l’onda di digitalizzazione che sommergerà il mondo: viene commercializzato il primo CD di musica, cioè una registrazione tradotta in formato digitale e fissata in un supporto grande come un padellino. Per lanciarla sul mercato si misero insieme Philips e Sony: quindi Olanda e Giappone. Il primo CD commercializzato conteneva, inspiegabilmente, una musica di rara bruttezza: La Sinfonia delle Alpi di Richard Strauss. [D’altronde il primo CD di musica pop lo fecero gli ABBA].

1988

- Altra tappa importante nella progressiva digitalizzazione del mondo: dopo la musica, le immagini. Nasce la prima fotocamera interamente digitale. La fa la Fuji, ovviamente giapponese.

Dicembre 1990

- Un ingegnere informatico inglese, Tim Berners-Lee, inaugura il World Wide Web, e cambia il mondo.

È, ovviamente, un

momento storico. Una buona metà del mondo in cui viviamo nasce in

questo istante, ed è una cosa che continuerei a dire anche se

dopodomani il Web fosse spazzato via e sostituito da qualcosa di

meglio [cosa che sta succedendo, peraltro]. Nell’invenzione del Web

c’è un movimento mentale che in poco tempo diventerà una mossa

abituale del cervello di miliardi di umani: insieme a un paio di

altre mosse stupefacenti, è ciò che fonda la nostra nuova civiltà.

Dunque, concentrazione. Si impone una solenne parentesi: è la volta

buona per capire bene le cose. O almeno: per me lo è

stata.

Credo che sia utile partire da una notizia che

non vi piacerà: Internet e Web sono due cose diverse. Lo so, è

seccante, ma fatevene una ragione. Internet è nato prima del Web,

molto prima. Ora provo a spiegare com’è andata.

Tutto è cominciato negli

anni della Guerra Fredda da una paranoia dei militari americani:

come fare a comunicare tra di loro senza che i sovietici potessero

ficcare il naso. Ci lavorarono su e misero in piedi, negli anni

’60, una soluzione piuttosto geniale che chiamarono

ARPANET: in

pratica riuscirono a mettere in comunicazione alcuni loro computer

che fisicamente erano molto lontani uno dall’altro, facendoli

dialogare con un sistema di impacchettamento dei dati fino ad

allora inesistente e creando cosí una specie di circuito blindato

in cui quei computer si potevano scambiare informazioni senza che i

comunisti potessero sperare di infilarsi a leggere. Il tutto

accadeva, va aggiunto, in una quantità di tempo ridicola.

Schiacciavi un tasto e il tuo messaggio arrivava all’istante

dall’altra parte. Be’, se non proprio all’istante, comunque con una

velocità stupefacente.

Ora, se solo non eri

ipnotizzato dall’ossessione dei comunisti, ti potevi accorgere

immediatamente che una soluzione del genere apriva orizzonti

incredibili, ben al di là del contesto militare. Alcune università

americane che avevano collaborato allo sviluppo di

ARPANET se ne

accorsero, affinarono quella tecnologia e la adottarono per mettere

in comunicazione i computer dei loro ricercatori. Il 29 ottobre

1969 da un computer dell’UCLA

(Los Angeles) partí un messaggio che in tempo

reale raggiunse l’Università di Stanford (San Francisco), bevendosi

550 chilometri in un amen. Il messaggio arrivò solo a metà,

d’accordo, ma corressero subito le cose e al secondo tentativo

tutto andò bene. Tanto che misero su un loro circuito e iniziarono

a usarlo per far comunicare tutti i loro computer. Si mandavano,

per dire, lettere (ora le chiamiamo e-mail). Ma anche intere

ricerche. O libri. O barzellette, immagino, non so. Comunque: una

cosa mica male.

Quel che successe fu che

molte altre università, alcune grandi aziende e perfino degli Stati

nazionali capirono l’utilità fantastica della cosa e si allestirono

ognuno un proprio circuito che metteva in comunicazione tutti i

loro computer. Chiamiamolo col suo vero nome: si allestirono un

loro network. Ognuno aveva il suo, e ciascun network aveva il suo

funzionamento, le sue regole, i suoi meccanismi. Erano vasi non

comunicanti. Come lingue diverse, ecco. Non sarebbe successo nulla,

e voi sareste ancora a leccare francobolli, se nel 1974 due

ingegneri informatici americani non avessero inventato un

protocollo che era in grado di far dialogare i formati di tutti i

vari network del mondo, mettendoli magicamente in comunicazione.

Praticamente un traduttore istantaneo planetario: ognuno parlava

nella lingua che gli pareva e quel protocollo traduceva

all’istante. Non gli diedero un bel nome [ingegneri…], ma vale la

pena lo stesso di impararlo: TCP/IP. È stata l’invenzione che

ha sciolto le barriere tra i vari network esistenti, ottenendo il

formidabile risultato di mettere sul tavolo, di fatto, un unico

grande network mondiale: qualcuno lo chiamò Internet.

Erano gli anni ’70 e –

molto importante – tutto questo riguardava una quantità piuttosto

ridicola di persone. Un’élite piccolissima, se pensiamo ai numeri

del pianeta. La stessa élite, ovviamente, che aveva accesso ai

computer. Era un gioco di nicchia. Il curling ha oggi,

probabilmente, piú praticanti. Per questo nulla di ciò compare

nella nostra spina dorsale della rivoluzione digitale, come ho

detto consacrata a registrare i passaggi in cui il terremoto è

salito in superficie modificando effettivamente la vita delle

persone. In questa storia, quel momento inizia ad arrivare solo nel

1990. Tim Berners-Lee, un inglese che lavorava al

CERN di Ginevra,

inventa una cosa che chiama Web. [Per la prima volta

vediamo apparire la vecchia Europa in questa storia, dove tutti gli

eroi – tutti – sono americani, e spesso californiani. Mi tocca

aggiungere, per completare l’informazione, che Berners-Lee il Web

lo inventò lavorando su un computer americano: si chiamava

NeXT e lo produceva una azienda californiana di cui è

interessante annotare il nome del fondatore: Steve

Jobs].

Cosa inventò,

esattamente, Berners-Lee? Non Internet, e questo adesso lo abbiamo

capito bene. E allora cosa? Ho imparato che le risposte possibili a

questa bellissima domanda sono molte, tutte fatalmente imprecise o

incomplete. Ne aggiungo una, la mia.

Qualsiasi cosa sia il Web, Berners-Lee lo

inventò facendo tre mosse precise.

La prima nasce da una

domanda: se con Internet posso mettere in comunicazione tutti i

computer del mondo, perché accontentarmi di cosí poco? Mi spiego.

Immaginate il computer sulla scrivania del professor Berners-Lee e

poi immaginatevi lo studio dove è messa quella scrivania. Bene.

Adesso guardatevi intorno, vedrete certamente dei mobili, apriteli

e concentratevi sui cassetti, molti cassetti, forse un centinaio di

cassetti, tutti pieni di roba, progetti, idee, appunti, foto delle

vacanze, lettere d’amore, ricette mediche, CD dei Beatles, annate di

fumetti Marvel, tessere del cineforum, vecchi estratti conto. E ora

chiedetevi: perché non entrare direttamente in quei cassetti?

Possibile che io possa solcare migliaia di chilometri (migliaia!) e

poi, arrivato a due metri da quel cassetto (due metri!), non ci

possa entrare perché mi fermo nel computer del professore? È

stupido. Allora ne parlo col professor Berners-Lee. Lui sta ad

ascoltare e poi, dato che ci sa fare, inventa un sistema per cui,

modificando la struttura dei cassetti, mi permette di fare quei due

metri e di andare a guardarci dentro. Non è naturalmente costretto

ad aprirmeli tutti, sceglie lui quali rendermi disponibili, ma

quando li sceglie allora si applica a dar loro una struttura tale

che io possa raggiungerli, e vederli, e girarci dentro, e perfino

portarmi via quello che mi interessa. Come fa? Duplica il contenuto

di quei cassetti in tante rappresentazioni digitali che colloca in

un posto che chiama, con sublime semplicità, posto: o per meglio

dire sito. Un sito Web. Lo immagina come un albero che si allarga

coi suoi rami nello spazio: ogni foglia è una pagina, una pagina

Web. Di cosa è fatto quell’albero? Rappresentazioni digitali, cioè

testi, immagini, suoni che, formattati in linguaggio digitale,

vengono stoccati nel computer. Una volta lí, davanti a loro si apre

l’immane rete «stradale» di Internet. È usando quella rete che i

cassetti del professor Berners-Lee, duplicati in rappresentazioni

digitali, si mettono in movimento: e raggiungono me. Il mio

computer. Dove, alla fine del processo, trovo quello che volevo: la

collezione dei fumetti Marvel del professor Berners-Lee [le ricette

mediche mi interessavano di meno].

Notevole, bisogna

ammetterlo.

Ma in fondo piuttosto

prevedibile, se non fosse che il professor Berners-Lee piazza

subito dopo una seconda mossa, questa veramente emozionante: per

rendere le cose piú semplici e spettacolari METTE IN COMUNICAZIONE TUTTI I CASSETTI TRA DI

LORO. Voglio dire che quando io entro

in uno, posso, senza nemmeno richiuderlo, entrare in un altro,

senza passare dal via. Faccio questo grazie a delle porticine che

il professor Berners-Lee mette a punto e chiama link. Sono parole speciali,

piú che parole, iperparole, in genere

compaiono in blu. Clicco sopra e finisco in un altro cassetto.

Capite che la cosa inizia a farsi divertente. Se solo un’ora prima

spedire un’e-mail mi poteva sembrare una cosa straordinaria, adesso

che sfarfallo per tutti i cassetti del professore, limitarmi a

spedire quella letterina mi sembra una afflizione inspiegabile, un

giochetto da bambini. Molto meglio mettermi a viaggiare da un

cassetto all’altro, da un sito Web all’altro. Soprattutto da quando

il professor Berners-Lee ha deciso di rendere la cosa

definitivamente divertente facendo la terza mossa.

Invece che tenerselo per

sé o provare a venderlo, il professore (col permesso del suo datore

di lavoro, il CERN di Ginevra) rende pubblico il sistema da lui inventato

per aprire i suoi cassetti e dice una cosa molto semplice: se lo

facciamo tutti, e attraverso i link colleghiamo tutti i nostri

cassetti, ci troveremo davanti a una formidabile ragnatela di

cassetti in cui chiunque potrà liberamente viaggiare a suo piacere,

guardando e prendendo quel che gli serve: otterremo un

World Wide Web,

una ragnatela grande come il mondo, percorribile da tutti, in cui

tutti i documenti del mondo, che siano testi, foto, suoni, video,

saranno a portata di mano. Poi aggiunge una cosa irresistibile: ah,

dimenticavo, sarà tutto gratis.

Wow.

Chi non vorrebbe una

cosa del genere?

Nessuno, e infatti

eccoci qua.

Nel 1991 c’era al mondo

un solo sito Web: quello di Berners-Lee.

L’anno dopo, gente di

buona volontà ne aprí altri nove.

Nel ’93 erano

130.

Nel ’94, 2 mila

738.

Nel ’95, 23 mila

500.

Nel ’96, 257 mila

601.

Oggi, mentre scrivo

questa riga, sono 1 miliardo 284 mila 792.

Come capite, le

conseguenze di una simile slavina sono state immani. A noi

interessano soprattutto quelle di tipo mentale. Le troverete

nei Commentari che seguono a questo capitolo. Per adesso mettiamo da

parte questa costola gigantesca, questa montagna che è sgorgata

dalla terra, spaccando la crosta delle abitudini di un mondo, e

alzandosi a ritmi vertiginosi, ogni anno, nel paesaggio degli

umani. È ancora lí che sale [nel tempo in cui ho scritto queste

righe sono nati 13 mila siti Web, per capirci]. [D’accordo, son

andato un attimo in bagno, ma proprio solo un attimo]. [E in ogni

caso, nel tempo di scrivere queste due parentesi ne sono nati altri

mille, cosí, per la cronaca]. [Come lo so? www.internetlivestats.com].

Dicevo. Delle

conseguenze mentali avremo modo di occuparci fra un po’. Per adesso

è già un bel risultato archiviare questa costola con la vaga

impressione di aver capito cos’è. Ce l’avete? Speriamo. E torniamo

alla spina dorsale. Eravamo arrivati al 1990.

1990

- Tim Berners-Lee inaugura il World Wide Web e cambia il mondo.

1991-1992

- Niente di davvero notevole, che io sappia. Forse si dovevano rimettere dallo shock.

1993

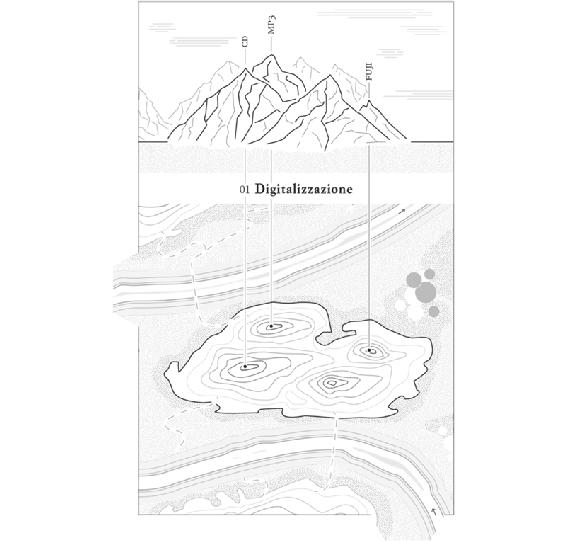

01

- Un gruppo di ricercatori europei inventa l’MP3. È un sistema per rendere i file audio ancora piú leggeri di prima e quindi il loro peso digitale minimo. Nasce un concetto, quello di COMPRESSIONE, che piú tardi verrà applicato alle immagini fisse (generando il jpeg) e a quelle in movimento (mpeg). L’idea è che se trovi un sistema per togliere dalla versione digitale di un suono tutte quelle sequenze numeriche che non sono strettamente necessarie (ad esempio quelle che registrano sfumature sostanzialmente inudibili dall’orecchio umano) quel che ti ritrovi in mano è un suono un po’ impoverito ma molto piú leggero, quindi ancora piú facile da trasportare, da spedire, da stoccare. Col cavolo che potreste sentire musica dal vostro cellulare senza un trucco del genere. [Inutile dire che, all’istante, il CD iniziò a sembrare il rimasuglio di una commovente civiltà passata].

- Apre Mosaic, il piú usato tra i primi browser che ti facevano navigare nel Web. Decisivo. In pratica, Berners-Lee aveva inventato un tipo di mondo digitale parallelo (il Web) ma non ci aveva messo un servizio uno, per cui per girarlo bisognava essere degli esploratori alla Indiana Jones, e comunque dei maghi dell’informatica. Il browser è l’insieme dei servizi che possono portare un fesso come me a viaggiare là dentro senza la minima fatica. Lo installo sul mio computer e lui mi mette in grado di viaggiare nel Web senza neanche sapere cos’è. [Mi son fatto l’idea che le navi da crociera siano una cosa del genere, ma applicate al Mar Mediterraneo]. Mosaic fu il primo browser di un certo successo, lo misero su due studenti dell’Università di Urbana-Champaign, Illinois. Ora non esiste piú. Ma i browser sono ancora lí, fondamentali. Hanno nomi come Safari, Google Chrome, Internet Explorer. Senza di loro il Web continuerebbe a essere una fighetteria per pochi ingegneri con del tempo da perdere.

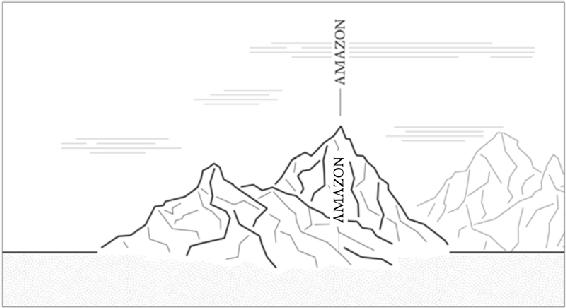

1994

- Nasce a Seattle Cadabra, che non vi dirà nulla, ma dovrebbe farlo perché è il primo nome di Amazon. L’idea era quella di mettere su una libreria on line dove si potessero comprare tutti i libri del mondo. In pratica, senza muovere il culo dalla tua scrivania, accendevi il computer, sceglievi un libro, lo pagavi, e quelli te lo portavano a casa. Era un’idea folle, ma l’uomo che la ebbe riponeva evidentemente grande fiducia in un numero che è qui utile annotare, cioè l’indice di crescita annua che il numero di utenti del Web aveva fatto registrare l’anno prima: + 2300%. Oltre a cambiare il nome del sito (un anno dopo), il fondatore Jeff Bezos capí abbastanza presto che limitarsi a vendere libri era scemo. Adesso su Amazon potete anche comprare un’automobile. O il phon.

Altra parentesi,

necessaria per ricordarsi bene come andavano le cose, ai tempi.

Documenta la Storia che Jeff Bezos, dovendo trovare fondi con cui

finanziare i primi anni di Amazon, si sia recato, tra le altre

cose, dal padre. Voleva convincerlo ad affidargli i suoi risparmi:

pare che ammontassero a 300 mila dollari. Dovette spiegargli tutto

per bene, certo in modo convincente. Il padre lo stette ad

ascoltare e poi fece la seguente domanda: «Che cos’è

Internet?»

La domanda adesso vi

sembrerà comica, ma invece ci aiuta a concentrarci su che anni

erano, che poi è il senso di questa pausa: ricordarci che anni

erano.

Nel mio piccolo, ad

esempio, io piú o meno in quegli stessi anni stavo a Santa Monica,

California, a spendere i primi soldi che avevo guadagnato

concedendomi il lusso di scrivere in una stanza d’albergo un testo

teatrale che poi sarebbe risultato, con mia grande sorpresa, un

vero e proprio cesso. Ogni tanto, per sgranchirmi le gambe, giravo

per la Promenade e lí un giorno feci il bel gesto di entrare in una

libreria. Stavo probabilmente guardando le copertine dei libri

registrando l’indiscutibile supremazia dei grafici americani quando

mi imbattei – e questo lo ricordo distintamente – in un tipo

di libro di cui non capivo il senso e ignoravo l’uso possibile ma

che mi ricordò una certa cosa che un certo amico mi aveva

raccontato. A mettermi sull’avviso fu il fatto che il libro

sembrava essere un catalogo di posti, o nomi, o titoli (non capivo

bene), ma tutti con dei punti in mezzo, delle barre //, delle

sigle, forse tipo CH, EU, difficile ricordare

esattamente. Insomma, si assomigliavano tra loro e non

assomigliavano a nulla che io conoscessi. Il mio amico doveva

avermi fatto vedere qualcosa del genere. Adesso so cos’erano:

indirizzi di siti Web. Adesso so che quello era un libro

commovente, cioè una specie di elenco telefonico del Web, le Pagine

Gialle della Rete: il fatto che lo vendessero in una libreria

estremamente cool di Santa Monica la dice lunga sullo stato

neonatale della rivoluzione digitale: non sapevano neanche bene

dove stessero andando se facevano libri di carta con scritti in

ordine alfabetico tutti i siti Web, oltretutto divisi in modo

struggente per argomento: quelli di sport, quelli di gastronomia,

quelli medici. Ditemi se non è commovente. Come per il motore a

scoppio di cui si calcolava la potenza contando quanti cavalli

avrebbero spostato lo stesso peso. Sono quei momenti aurorali in

cui il genio dell’uomo convive con una forma irrimediabile di

esitazione imbecille. Momenti in cui anche se sei il padre di Jeff

Bezos puoi fare la domanda «Cos’è Internet?» senza passare per

scemo. Quanto a me, comprai il libro pensando di regalarlo al mio

amico, ma nello stesso modo in cui avrei potuto regalare una

grammatica giapponese a un amico eccentrico che stava studiando una

lingua per me inutile. Di fatto non sapevo cos’era un sito Web, e

non lo sapevo nel modo piú radicale e definitivo e vergognoso, cioè

non avevo la minima idea di che razza di oggetto, o forma, o

identità fosse. Il Web non esisteva nell’indice di ciò che

conoscevo, ma questo era il meno: non esisteva la

logica del Web,

la sua forma, la sua ARCHITETTURA

MENTALE: non solo ignoravo che

esistesse, ma non disponevo delle categorie che lo avevano

generato.

Ero laureato, mi preme

sottolineare. Filosofia. Voglio dire: non era probabilmente un mio

problema personale, eravamo tutti ignoranti, non solo io e il

signor Bezos.

Quindi adesso che con lo

sguardo ripercorriamo la spina dorsale della rivoluzione digitale,

vediamo di sentire sotto le dita le vertebre, una ad una, per

quello che veramente erano ai tempi: cartilagini ancora morbide,

provvisorie, cangianti. Erano davvero organismi nuovi, nella

concezione e nella struttura: materiali alieni.

Il mio amico adesso

scrive libri, bellissimi tra l’altro. Il padre di Bezos no, ma i

300 mila dollari li diede, al figlio. Tendo a immaginare che gli

abbiano fruttato una certa cifretta.

Bene. Torniamo alla spina dorsale. Eravamo

arrivati al 1994. Apre Amazon, ma non è la sola cosa che

accade.

1994

- L’IBM tira fuori il primo smartphone. Di cellulari ne esistevano già da tempo, ma questo è il primo telefono capace di fare cose che un telefono non dovrebbe fare. Manda mail e ha installato un videogioco, per dire. Sei mesi di vita e smisero di produrlo. Partenza falsa. Per vedere comparire uno smartphone sulla superficie dei consumi di massa bisognerà aspettare almeno altri nove anni. Non so, di preciso, perché.

- Nasce la Play Station. La fanno i giapponesi della Sony. Il rapporto coi figli non sarebbe piú stato lo stesso. E anche il rapporto con la realtà, come vedremo.

- Nasce Yahoo!, e inizia la moda dei nomi scemi. Comunque, un momento storico. Il portale, inventato da due studenti della Stanford University (California, USA), fa la cosa piú ovvia, cioè elimina la penosa necessità delle Pagine Gialle cartacee che avevo regalato al mio amico: finalmente c’è qualcuno che ti aiuta a orientarti in Internet e nel Web, e lo fa con un sito Web. Non ci voleva poi molto, apparentemente.

1995

- Dopo le foto, i film. A essere digitalizzati, questa volta, sono gli audiovisivi. Viene messo in vendita il primo DVD. Ancora la Philips, ancora con i giapponesi (Sony, Toshiba, Panasonic). Due anni e il VHS era morto. Amen.

- Bill Gates lancia Windows 95, il sistema operativo che fa di tutti i personal computer degli attrezzi amichevoli come gli Apple, ma molto meno cari. Non ci sono piú alibi per rinviare l’ingresso in casa di un computer. Se non ce l’hai, allora proprio non vuoi capire…

- Nasce eBay, e lo fa, anche lui, in California. Mercato aperto a tutti, dove poter vendere e comprare qualsiasi cosa. La prima fu un puntatore laser rotto.

1998

02

- Gran Finale. Due studenti ventiquattrenni della Stanford University (Sergej Brin e Larry Page) lanciano un motore di ricerca che chiamano con un nome imbecille: Google. Oggi è il sito Web piú visitato al mondo. Quando lo immaginarono c’erano poco piú di seicentomila siti Web: loro trovarono il modo di farti trovare, in meno di un secondo, tutti quelli che contenevano una ricetta delle lasagne, e di snocciolarteli in ordine di importanza. (Le lasagne sono solo un esempio: funzionava anche se cercavi protesi all’anca). La cosa stupefacente è che continuano a essere in grado di farlo adesso che i siti sono piú di un miliardo e duecento milioni. Volendo usare una metafora cinquecentesca, se i browser ti procuravano i velieri per viaggiare nel grande mare del Web, se i portali come Yahoo! ti suggerivano rotte e pericoli, quei due trovarono in un colpo il sistema per calcolare longitudine e latitudine, e misero al servizio di qualsiasi navigatore un mappamondo in cui c’erano tutti i porti del pianeta, ordinati per importanza, confortevolezza e vocazione commerciale. Erano in grado di dirti quelli in cui si mangiava meglio, quelli in cui il prezzo del pepe era il piú basso, e quelli in cui i bordelli erano i migliori. Non vi stupirà sapere che attualmente il loro brand, Google, è il piú influente al mondo [qualsiasi cosa voglia dire].

03

Anche qui, al di là

delle immani conseguenze economiche, assistiamo all’introduzione di

alcuni movimenti mentali che risulteranno decisivi nel profilare la

nuova civiltà che stava nascendo. Variazioni a qualsiasi logica

conosciuta, e posture mentali che non si erano mai viste: il nuovo

assoluto. Sarà interessante parlarne nei soliti Commentari di cui ho già

accennato. Per adesso fermiamoci qui e guardiamo cosa abbiamo sotto

agli occhi.

Screenshot

finale

La vedete la spina dorsale, la catena

montuosa? È l’epoca classica della rivoluzione digitale.

Space Invaders era giusto una prima

collinetta, piú che altro simbolica, queste sono montagne vere e

proprie. Piuttosto spettacolari, va detto. Vogliamo provare a

capirle in modo sintetico, cosí semplice che la capirebbe anche un

bambino [si fa per dire]? Vogliamo. E allora:

La rivoluzione digitale

nasce da tre gesti lunghi che tracciano un nuovo campo da

gioco.

|

A.

|

Digitalizzare testi, suoni e immagini: ridurre allo stato liquido il tessuto del mondo. |

È un gesto che va dal CD al DVD, passando

per l’MP3: dall’82 al ’95. Piú o meno

lo stesso arco del PC.

|

B.

|

Realizzare il Personal Computer. |

È un gesto che viene da lontano e diventa

davvero visibile a metà degli anni ’80 – con i tre PC citati – e irreversibile a metà degli anni ’90

– con l’avvento di Windows 95.

|

C.

|

Mettere in contatto tutti i computer, metterli in rete. |

È un gesto che inizia con ARPANET nel 1969 e, passando attraverso

l’invenzione del Web, arriva al traguardo nel 1998 con l’invenzione

di Google.

Sintetizziamo ulteriormente: quel che abbiamo

fatto, nell’epoca classica, è stato ridurre allo stato liquido i

dati che contenevano il mondo (A),

costruire una tubatura sconfinata in cui quel liquido potesse

scorrere a velocità vertiginosa e sgorgare in tutte le case degli

umani (C) e inventare rubinetti e

lavabi molto raffinati che potessero fare da terminali di

quell’immenso acquedotto (B). Nel 1998

il lavoro era finito. Migliorabile, ma finito. Quel che possiamo

dire senza paura di sbagliare è che un umano occidentale, seduto

davanti al suo PC, in un qualsiasi

giorno del ’98, era seduto davanti a un rubinetto abbastanza facile

da usare grazie al quale accedeva a un’immane acquedotto: è

importante notare che non solo poteva attingere acqua quando

voleva, ma poteva a sua volta infilare acqua per metterla in

circolo. O gazzosa, naturalmente. Whiskey, volendo. Abbastanza

incredibile. Come situazione era completamente nuova, e adesso è

particolarmente importante – oltreché divertente – vedere quali

esattamente furono i primi gesti che quell’umano fece quando si

trovò in quella situazione e mise le mani su quel rubinetto.

Sostanzialmente usò

l’enorme acquedotto per far circolare tre cose: delle informazioni

personali (mail, ricerche), delle merci (Amazon, eBay, videogiochi)

e le mappe dell’acquedotto (Yahoo!, Google). Naturalmente, se

tornassimo a quegli anni, in dettaglio, troveremmo una quantità

quasi infinita di utilizzi di Internet: ma se adesso dobbiamo

fissare la spina dorsale, e registrare solo le formazioni

geologiche che nacquero allora e che poi sarebbero effettivamente

diventate montagne, quello che vediamo è semplice: mappe, merci,

documenti.

Non si sarebbe potuto

dire molto di diverso dei primi navigatori che aprirono le grandi

rotte intercontinentali nel ’500. Strategia molto tradizionale,

quindi. Un’apertura classica, si direbbe nel gioco degli scacchi.

Anche nella sua mossa piú nascosta, e alla fine piú importante.

C’era un’altra cosa che i mercanti navigatori del ’500 portavano in

giro per il mondo:

dio. Missionari. Una certa

way of life. Un

certo modo di stare al mondo. Lo stesso fa la rivoluzione digitale:

inizia a sedimentare un certo modo di stare al mondo. Delle figure

mentali. Dei movimenti logici che non si conoscevano. Una

differente idea di ordine, e di presa sul reale. Non proprio una

religione, ma qualcosa che gli va vicino: UNA CIVILTÀ.

La possiamo riconoscere

se da vicino proviamo a osservare quelle prime mosse – reperti

archeologici – e a studiarle: in quei gesti c’è qualcosa che

ritorna costantemente, quasi dei tratti somatici comuni, alle volte

dei tic che si ripetono uguali. Gli indizi di una qualche

mutazione. Le orme di umani fatti in modo strano, mai

visto.

Se volete saperne di

piú, attardatevi leggendo i Commentari che seguono: è

roba affascinante. Rompe un po’ il ritmo della nostra ricostruzione

della spina dorsale digitale, ma anche aiuta a capirla

veramente.

D’altra parte, adesso

che ci penso, anche sbattere il libro nella stufa è comunque

un’opzione possibile. Lo capisco e passo, incurante, ai

Commentari. Ne

adoro il nome un po’ vintage.