26

Baudolino y el viaje de los Magos

A partir de aquel momento el relato de Baudolino a Nicetas se desgranó casi de continuo, no solo durante las paradas nocturnas, sino también de día, mientras las mujeres se quejaban por el calor, los niños tenían que pararse a hacer pis, las acémilas de vez en cuando se negaban a seguir adelante. Fue, por lo tanto, un relato roto como su camino, donde Nicetas adivinaba huecos, desgarrones, espacios sin término y tiempos larguísimos. Y era comprensible porque, como iba contando Baudolino, el viaje de los doce duró unos cuatro años, entre momentos de extravío, paradas aburridas y dolorosas peripecias.

Quizá, al viajar así, bajo soles inflamados, con los ojos heridos a veces por vórtices arenosos, escuchando hablas novísimas, los viajeros habían pasado momentos en los que vivían como quemados por la fiebre, otros de espera somnolienta. Innumerables días habían sido dedicados a la supervivencia, persiguiendo animales propensos a la fuga, tratando con gentes salvajes por una hogaza o un trozo de cordero, rastreando exhaustos manantiales en países donde llovía una vez al año. Y luego, se decía Nicetas, al viajar bajo un sol que te ajusticia la cabeza, por desiertos, los viajeros cuentan que te embelesan los espejismos, oyes voces resonar de noche entre las dunas y, cuando encuentras algún arbusto, corres el riesgo de probar bayas que en lugar de alimentarte el vientre, te alimentan las visiones.

Por no hablar, como muy bien sabía Nicetas, de que Baudolino no era sincero por naturaleza, y, si es difícil creer en un mentiroso cuando te dice, pongamos, que ha estado en Iconio, ¿cómo y cuánto creerle cuando te cuenta que ha visto seres que a la fantasía más encendida le cuesta trabajo imaginar, y ni él mismo está seguro de haber visto?

Nicetas había decidido creer en una sola cosa, porque la pasión con la que Baudolino hablaba era testimonio de verdad: que a lo largo de ese viaje a nuestros doce Magos les arrastraba el deseo de alcanzar la propia meta. La cual iba volviéndose, para cada uno, cada vez más distinta. Boron y Kyot querían tan solo encontrar el Greal, aunque no hubiera acabado en el reino del Preste; Baudolino ese reino lo anhelaba de manera cada vez más irrefrenable, y con él, el rabí Solomón, porque allí habría encontrado a sus tribus perdidas; el Poeta, Greal o no, buscaba un reino cualquiera; Ardzrouni estaba interesado solo en escapar de donde venía; y Abdul, ya lo sabemos, pensaba que cuanto más se alejaba, más se acercaba al objeto de sus castísimos deseos.

El grupo de los alejandrinos era el único que parecía hacer camino con los pies en el suelo: habían hecho un pacto con Baudolino y lo seguían por solidaridad, o quizá por terquedad, porque, si hay que encontrar a un Preste Juan, hay que encontrarlo; si no, como decía Aleramo Scaccabarozzi alias el Chula, la gente luego no te toma en serio. Pero quizá seguían adelante también porque al Boidi se le había metido en la cabeza que, una vez llegados a la meta, habrían hecho provisiones de reliquias prodigiosas (y no falsas como las cabezas del Bautista) y las habrían llevado a su Alejandría natal, transformando aquella ciudad, todavía sin historia, en el santuario más celebrado de la cristiandad.

Ardzrouni, para evitar a los turcos de Iconio, les había hecho pasar enseguida por unos pasos donde los caballos corrían el peligro de romperse una pata, luego los había conducido durante seis días por una pedrera sembrada de los cadáveres de unos lagartijones que medían un palmo, muertos de insolación. Menos mal que llevamos víveres con nosotros y no tenemos que comernos esas bestias asquerosas, había dicho el Boidi muy aliviado, y se equivocaba, porque un año después habrían cazado unos lagartos aún más asquerosos y los habrían asado ensartándolos en una rama, con la baba que les llegaba a la barbilla a la espera de que chisporrotearan como es debido.

Habían pasado luego por algunas aldeas, y en cada una habían enseñado el monigote de Zósimo. Sí, decía alguien, un monje así pasó por estas tierras, se quedó un mes y luego escapó porque había dejado embarazada a mi hija. ¿Pero cómo que se ha quedado un mes, si nosotros llevamos viajando solo dos semanas? ¿Cuándo sucedió? Ah, será hace siete Pascuas, veis, el fruto de la culpa es ese niño que está con aquella marrana. Entonces no era él, todos iguales, estos guarros de monjes. O también: sí, nos parece, con una barba exactamente así, hará tres días, era un jorobadillo simpático… Pero si era jorobado no era él; Baudolino, ¿no serás tú que no entiendes la lengua y traduces lo que se te antoja? O todavía: sí, sí que lo hemos visto, era él, y señalaban al rabí Solomón, quizá por eso de la barba negra. En fin, ¿acaso preguntaban a los más necios?

Más adelante habían encontrado unas gentes que vivían en tiendas circulares, y que los habían saludado con un «La ellec olla Sila, Machimet rores alla». Habían contestado con igual cortesía en tudesco, porque total una lengua valía la otra, luego habían enseñado el monigote de Zósimo. Aquellos se habían echado a reír, hablaban todos juntos, pero por sus gestos se deducía que de Zósimo se acordaban: había pasado por allí, había ofrecido la cabeza de un santo cristiano, y ellos habían amenazado con introducirle algo por las posaderas. Por lo cual nuestros amigos entendieron que se habían topado con una congregación de turcos empaladores, y se fueron con grandes gestos de despedida y sonrisas que descubrían todos los dientes, mientras el Poeta tiraba a Ardzrouni por los pelos, retorciéndole la cabeza y diciéndole: muy bien, muy bien, tú sí que sabes el camino, nos estabas metiendo justo en la boca de los anticristos, y Ardzrouni decía en un estertor que no era él quien se había equivocado de camino, sino esos otros, que eran nómadas, y los nómadas nunca se sabe dónde van.

—Pero más adelante —aseguraba—, encontraremos solo cristianos, aunque nestorianos.

—Bien —decía Baudolino—, si son nestorianos, son ya de la raza del Preste; pero de ahora en adelante antes de hablar prestemos atención, cuando entremos en una aldea, a si hay cruces y campanarios.

Vaya con los campanarios. Los que encontraban eran amasijos de chozas de toba, que de haber una iglesia ahí en medio, no se la reconocía; era gente que se conformaba con poco para alabar al Señor.

—¿Pero estás seguro de que Zósimo habrá pasado por aquí? —preguntaba Baudolino.

Y Ardzrouni le decía que estuviera tranquilo. Una tarde, Baudolino lo vio mientras observaba el sol que se estaba poniendo, y parecía tomar medidas en el cielo con los brazos extendidos y los dedos de las dos manos cruzados, como si formara unas ventanitas triangulares a través de las cuales atisbara las nubes. Baudolino le preguntó por qué, y Ardzrouni contestó que intentaba localizar dónde estaba la gran montaña bajo la cual el sol desaparecía todas las tardes, bajo el gran arco del tabernáculo.

—Virgensantísima —gritó Baudolino—, ¿acaso tú también crees en la historia del tabernáculo como Zósimo y Cosme el Indicopleustes?

—¿Y cómo no? —dijo Ardzrouni, como si le estuvieran preguntando si creía en el agua mojada—. ¿Cómo haría, si no, para estar tan seguro de que seguimos el mismo camino que ha tomado Zósimo?

—Pero entonces, ¿tú conoces el mapa de Cosme, que Zósimo no dejaba de prometernos?

—No sé qué os prometía Zósimo: yo tengo el mapa de Cosme.

Sacó un pergamino de su alforja y se lo enseñó a los amigos.

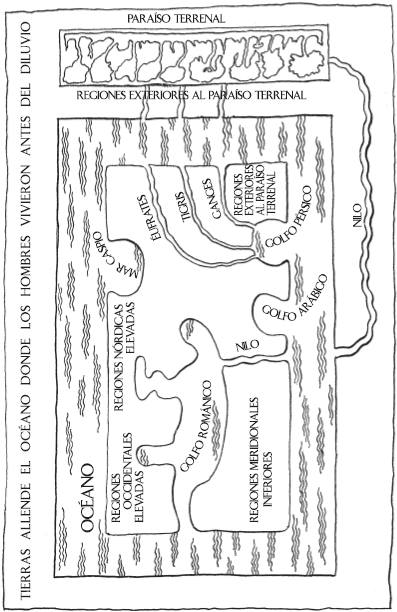

—Aquí está, ¿veis? Este es el marco del Océano. Más allá están las tierras donde vivía Noé antes del diluvio. Hacia el extremo oriente de esas tierras, separadas del Océano por regiones habitadas por seres monstruosos (que son, en definitiva, las que tendremos que atravesar), está el Paraíso Terrenal. Es fácil ver cómo, partiendo de aquella tierra beatífica, el Éufrates, el Tigris y el Ganges pasan bajo el Océano para atravesar las regiones hacia las que nos dirigimos, y se arrojan en el golfo Pérsico, mientras que el Nilo hace un recorrido más tortuoso por las tierras antediluvianas, entra en el Océano, retoma su camino en las regiones meridionales inferiores, y más precisamente en tierras de Egipto, y se arroja en el golfo Romaico, que sería lo que los latinos llaman primero Mediterráneo y luego Helesponto. Ahí. Nosotros tendremos que seguir el camino hacia oriente para encontrar antes el Éufrates, luego el Tigris y luego el Ganges, y doblar hacia las regiones orientales inferiores.

—Pero —intervino el Poeta—, si el reino del Preste Juan está cerquísima del Paraíso Terrenal, para llegar allá, ¿tendremos que cruzar el Océano?

—Está cerca del Paraíso Terrenal, pero más acá del Océano —dijo Ardzrouni—. Más bien habrá que atravesar el Sambatyón…

—El Sambatyón, el río de piedra —dijo Solomón juntando las manos—. Así pues, Eldad no mentía, ¡y este es el camino para encontrar las tribus perdidas!

—El Sambatyón lo citamos también nosotros en la carta del Preste —cortó por lo sano Baudolino—, y, por lo tanto, es evidente que en alguna parte está. Pues bien, el Señor ha acudido en nuestra ayuda, nos ha hecho perder a Zósimo pero nos ha hecho encontrar a Ardzrouni, que por lo que parece, sabe más que él.

Un día divisaron de lejos un templo fastuoso, con sus columnas y un tímpano historiado. Pero al acercarse vieron que el templo era solo la fachada, porque lo demás era roca, y, en efecto, la entrada estaba en lo alto, encajada en el monte, y había que subir, Dios sabe cómo, hasta donde volaban los pájaros para llegar a ella. Mirando mejor se veía que, a lo largo del circo de montañas que lo ceñía, se recortaban otras fachadas, en lo alto, en paredes de lava escarpada, y a veces había que aguzar la vista para distinguir la piedra trabajada de la moldeada por la naturaleza: se divisaban capiteles esculpidos, ojos y arcos, columnatas soberbias. Los habitantes del valle hablaban una lengua muy parecida al griego, y decían que su ciudad se llamaba Bacanor, pero las iglesias que veían eran de hacía mil años, cuando en aquel lugar dominaba Aleksandros, un gran rey de los griegos que honraba a un profeta muerto en la cruz. Habían olvidado ya cómo subir al templo, y tampoco sabían qué había dentro; preferían honrar a los dioses (habían dicho exactamente dioses, no Dominedeus) en un recinto al aire libre, en medio del cual señoreaba la cabeza dorada de un búfalo izada en un palo de madera.

Precisamente aquel día toda la ciudad celebraba los funerales de un joven que todos habían amado. En la explanada a los pies de la montaña se había preparado un banquete, y en el centro del círculo de las mesas ya preparadas había un altar donde reposaba el cuerpo del difunto. En lo alto volaban, con amplios giros y cada vez más bajos, águilas, milanos, cuervos y otros volátiles de presa, como si hubieran sido convocados a aquella fiesta. Todo vestido de blanco, el padre se acercó al cadáver, le cortó la cabeza con un hacha y la colocó en un plato de oro. Luego unos senescales, también vestidos de blanco, cortaron el cuerpo en pequeños pedazos, y los invitados iban uno a uno a coger uno de aquellos jirones para arrojárselo a un pájaro, que lo agarraba al vuelo y desaparecía en la lejanía. Alguien explicó a Baudolino que los pájaros llevaban al muerto al Paraíso, y que era mucho mejor su rito que el de otros pueblos que dejaban que el cuerpo se pudriera en la tierra. Luego todos se pusieron de cuclillas ante las mesas y cada uno probó la carne de la cabeza hasta que, habiendo quedado solo una calavera, limpia y reluciente como si fuera metal, hicieron con ella una copa de la que bebieron todos con leticia, alabando al difunto.

En otra ocasión atravesaron, y durante una semana, un océano de arena, cuyos granitos se levantaban como las olas del mar, y parecía que todo se movía bajo los pies y los cascos de los caballos. Solomón, que ya se había mareado después del embarque en Gallípoli, pasó esos días entre continuos conatos de vómito, pero poco pudo vomitar porque poco tuvo ocasión de ingurgitar la comitiva, y suerte que habían hecho provisión de agua antes de pasar por aquel trance. Abdul empezó entonces a estremecerse con escalofríos de fiebre, que lo fueron acompañando durante el resto del viaje, agudizándose más y más, tanto que no consiguió cantar ya sus canciones, como los amigos le invitaban a hacer cuando se detenían bajo la luna.

A veces marchaban expeditos, por llanuras de hierba, y, al no tener que luchar con los elementos adversos, Boron y Ardzrouni empezaban interminables controversias sobre el argumento que los obsesionaba, es decir, el vacío.

Boron usaba sus argumentos habituales, que si existiera el vacío en el universo nada habría impedido que después del nuestro, en el vacío, existieran otros mundos, etcétera, etcétera. Pero Ardzrouni le hacía notar que estaba confundiendo el vacío universal, sobre el que se podría discutir, con el vacío que se crea en los intersticios entre corpúsculo y corpúsculo. Y al preguntarle Boron qué eran estos corpúsculos, su opositor le recordaba que, según algunos antiguos filósofos griegos y otros sabios teólogos árabes, los secuaces del Kalam, o sea, los mutakallimun, no hay que pensar que los cuerpos son substancias densas. Todo el universo, todo lo que está en él, y nosotros mismos, estamos compuestos por corpúsculos indivisibles, que se llaman átomos, los cuales, moviéndose incesantemente, dan origen a la vida. El movimiento de estos corpúsculos es la condición misma de toda generación y corrupción. Y entre átomo y átomo, precisamente para que puedan moverse libremente, está el vacío. Sin el vacío entre los corpúsculos que componen cada cuerpo, nada podría ser cortado, roto o quebrado, ni absorber agua, ni ser invadido por el frío o por el calor. ¿Cómo puede el alimento difundirse en nuestro cuerpo, como no sea viajando a través de los espacios vacíos entre los corpúsculos que nos componen? Introduce una aguja, decía Ardzrouni, en una vejiga hinchada, antes de que empiece a deshincharse solo porque la aguja al moverse ensancha el agujero que acaba de hacer. ¿Cómo es posible que por un instante la aguja quepa en la vejiga que todavía está llena de aire? Porque se insinúa en el vacío intersticial entre los corpúsculos del aire.

—Tus corpúsculos son una herejía y nadie los ha visto jamás, excepto tus árabes kalomotemún o como los llames —respondía Boron—. Mientras la aguja entra, sale ya un poco de aire, dejando espacio para la aguja.

—Entonces coge una garrafa vacía, sumérgela en el agua con el cuello hacia abajo. El agua no entra porque hay aire. Succiona el aire de la garrafa, ciérrala con un dedo para que no entre otro aire, sumérgela en el agua, quita el dedo, y el agua entrará allí donde tú has creado el vacío.

—El agua sube porque la naturaleza actúa de manera que no se cree el vacío. El vacío es contra natura, y siendo contra natura no puede existir en la naturaleza.

—Pero mientras el agua sube, y no lo hace de golpe, ¿qué hay en la parte de la garrafa que todavía no se ha llenado, visto que le has quitado el aire?

—Cuando succionas el aire, eliminas solo aire frío que se mueve lentamente, pero dejas una parte de aire caliente, que es rápido. El agua entra y hace que el aire caliente se escape de inmediato.

—Ahora vuelve a coger esa garrafa llena de aire, pero caliéntala, de manera que dentro haya solo aire caliente. Luego sumérgela con el cuello hacia abajo. Aunque haya solo aire caliente, el agua no entra igualmente. Así pues, el calor del aire no tiene nada que ver.

—¿Ah, sí? Coge de nuevo la garrafa, y hazle un orificio en el fondo, por la parte panzuda. Sumérgela en el agua por la parte del orificio. El agua no entra, porque está el aire. Luego pon los labios en el cuello, que ha quedado fuera del agua, y succiona todo el aire. A medida que vas succionando el aire, el agua sube a través del orificio inferior. Entonces saca la garrafa del agua, manteniendo cerrada la boca superior, que el aire no empuje para entrar. Y tú ves que el agua está dentro de la garrafa y no sale por el orificio de abajo, por el disgusto que la naturaleza sentiría si dejara algo vacío.

—El agua no baja la segunda vez porque ha subido la primera, y un cuerpo no puede hacer un movimiento opuesto al primero si no recibe un estímulo nuevo. Y ahora escucha esto. Introduce una aguja en una vejiga inflada, deja que salga todo el aire, pffff, luego obtura enseguida el agujero hecho por la aguja. A continuación coge con los dedos ambas partes de la vejiga, tal y como tirarías de la piel del dorso de la mano, así. Y ves que la vejiga se abre. ¿Qué hay en esa vejiga cuyas paredes has ensanchado? El vacío.

—¿Quién ha dicho que las paredes de la vejiga se separan?

—¡Prueba!

—Yo no, yo no soy un mecánico, soy un filósofo, y saco mis conclusiones siguiendo el pensamiento. Y si la vejiga se ensancha es porque tiene poros y, después de haberse deshinchado, un poco de aire ha entrado por sus poros.

—¿Ah, sí? Ante todo, ¿qué son los poros, sino espacios vacíos? ¿Y cómo consigue penetrar el aire él solito si no le has imprimido movimiento alguno? ¿Y por qué, después de haber quitado el aire de la vejiga, no se llena la vejiga espontáneamente? Y si hay poros, ¿por qué entonces cuando la vejiga está inflada y bien cerrada y tú la aplastas imprimiendo un movimiento al aire, la vejiga no se deshincha? Porque los poros son sí espacios vacíos, pero más pequeños que los corpúsculos del aire.

—Sigue apretando cada vez más fuerte y verás. Y luego deja al sol durante unas horas la vejiga inflada y verás que poco a poco se desinfla sola, porque el calor trasforma el aire frío en aire caliente, que sale más rápidamente.

—Entonces coge una garrafa…

—¿Con o sin agujero en el fondo?

—Sin. Sumérgela toda, inclinada, en el agua. Ves que, a medida que entra el agua, el aire sale y hace plop plop, manifestando así su presencia. Ahora saca la garrafa, vacíala, succiona todo el aire, ciérrale la boca con el pulgar, métela inclinada en el agua, quita el dedo. El agua entra, pero no se oye ni se ve ningún plop plop. Porque dentro estaba el vacío.

Al llegar a este punto los interrumpía el Poeta, recordando que Ardzrouni no debía distraerse, porque con todo ese plop plop y aquellas garrafas les estaba entrando sed a todos, y sus vejigas estaban ya vacías, y lo más sensato sería encaminarse hacia un río o hacia algún lugar más húmedo que aquel en el que estaban.

De vez en cuando conseguían noticias de Zósimo. Alguien lo había visto, alguien había oído hablar de un hombre con la barba negra que preguntaba por el reino del Preste Juan. Ante lo cual nuestros amigos preguntaban ansiosos:

—¿Y qué le habéis dicho?

Y aquellos casi siempre contestaban que le habían dicho lo que en aquellas tierras todos sabían, que el Preste Juan estaba hacia oriente, pero que para llegar hacían falta años.

El Poeta decía, reventando de rabia, que en los manuscritos de la biblioteca de San Víctor se leía que los que viajaban por aquellos lugares no hacían sino toparse con ciudades espléndidas, con templos con el tejado cubierto de esmeraldas, con palacios con los techos de oro, columnas con capiteles de ébano, estatuas que parecían vivas, altares de oro con sesenta escalones, muros de zafiro puro, montañas de cristal, ríos de diamantes, jardines con árboles de los que brotan bálsamos perfumados que permiten vivir a sus habitantes aspirando su solo olor, monasterios donde se crían solo pavos reales abigarrados, cuya carne no sufre corrupción, y que, si se lleva de viaje, se conserva durante treinta o más días, incluso bajo un sol candente, sin emanar nunca mal olor, fuentes resplandecientes donde el agua brilla como la luz del rayo que, si metes dentro un pescado seco conservado en sal, regresa como pez a la vida y se escurre, señal de que esa es la fuente de la eterna juventud. Pero, hasta entonces, habían visto desiertos, rastrojos, macizos en los que ni siquiera se podía reposar en las piedras porque a uno se le cocían las nalgas; las únicas ciudades que habían encontrado estaban hechas con chozas miserables, y habitadas por gentuza repugnante, como en Colandiofonta, donde habían visto a los artabatitas, hombres que caminan inclinados como las ovejas; o como en Iambut, donde esperaban holgar después de haber cruzado llanuras quemadas, y las mujeres, aunque no eran guapas, tampoco eran feas, pero habían descubierto que, absolutamente fieles a sus maridos, llevaban serpientes venenosas en la vagina para defender su castidad. Y por lo menos, que lo hubieran dicho antes, pero no, una había acabado por concederse al Poeta, que por poco no había tenido que hacer voto de castidad perpetua, y menos mal que oyó el siseo y dio un salto hacia atrás. Cerca de las lagunas de Cataderse habían encontrado hombres con los testículos que les llegaban hasta las rodillas, y en Necuverán, hombres desnudos como bestias salvajes, que copulaban por las calles como perros, el padre se unía a la hija y el hijo con la madre. En Tana habían encontrado antropófagos, que por suerte no se comían a los extranjeros, que les daban asco, sino solo a sus niños. Junto al río Arlón habían dado con una aldea donde los habitantes danzaban alrededor de un ídolo y con cuchillos afilados se infligían heridas en todas las extremidades, luego el ídolo había sido colocado en un carro y llevado por las calles, y muchos de ellos se tiraban con alegría bajo las ruedas del carro partiéndose los huesos hasta morir. En Salibut habían atravesado un bosque infestado por pulgas del tamaño de una rana, en Cariamaria habían encontrado hombres pelosos que ladraban y ni siquiera Baudolino había podido entender su lengua, y mujeres con dientes de jabalí, cabellos hasta los pies y cola de vaca.

Estas y otras horrendísimas cosas habían visto, pero las maravillas de Oriente jamás, como si todos los que las habían escrito hubieran sido unos grandes bastardos.

Ardzrouni recomendaba tener paciencia, porque bien había dicho que antes del Paraíso Terrenal había una tierra muy salvaje, pero el Poeta contestaba que la tierra salvaje estaba habitada por fieras feroces, que por suerte todavía no habían visto, y, por lo tanto, todavía estaban por venir; si las que habían visto eran, en cambio, las tierras no salvajes, figurémonos lo demás. Abdul, cada vez más febril, decía que era imposible que su princesa viviera en lugares tan dejados de Dios y que quizá habían tomado el camino equivocado:

—Pero, desde luego, no tengo la fuerza de volver atrás, amigos míos —decía feble—, así que creo que moriré en mi camino hacia la felicidad.

—Tú calla, que no sabes lo que te dices —le gritaba el Poeta—, nos has hecho perder noches y noches para oírte cantar la belleza de tu amor imposible, y ahora que ves que no es posible nada más imposible, ¡deberías estar contento y tocar el cielo con las manos!

Baudolino le tiraba de la manga y le susurraba que Abdul desvariaba ya, y que no había que hacerle sufrir aún más.

Llegaron, al cabo de un tiempo que no se acababa nunca, a Salopátana, una ciudad bastante miserable, donde los acogieron con estupor, moviendo los dedos como para contarlos. Resultó claro que estaban sorprendidos de que fueran doce, y todos se pusieron de rodillas, mientras uno corría a dar la noticia a los demás ciudadanos. Salió a su encuentro una especie de archimandrita que salmodiaba en griego, sujetando una cruz de madera (vaya con las cruces de plata cuajadas de rubíes, farfullaba el Poeta), y le dijo a Baudolino que desde hacía tiempo en aquel lugar se esperaba el regreso de los santísimos Magos, que durante miles y miles de años habían corrido mil aventuras, después de haber adorado al Niño en Belén. Y este archimandrita estaba preguntando precisamente si regresaban a la tierra del Preste Juan, de donde no cabía duda que eran, para eximirle de su largo esfuerzo y retomar el poder que antaño tuvieron sobre aquellas tierras benditas.

Baudolino exultaba. Hicieron muchas preguntas sobre lo que les aguardaba, pero entendieron que ni siquiera aquellos habitantes sabían dónde estaba el reino del Preste, salvo que creían firmemente que estaba en algún lugar, hacia oriente. Es más, visto que los Magos eran justo de allá, se sorprendían de que no fueran ellos los que tuvieran noticias seguras.

—Señores santísimos —dijo el buen archimandrita—, vosotros no sois desde luego como ese monje bizantino que pasó por aquí hace algún tiempo, y buscaba el reino para devolverle al Preste no sé qué reliquia que le había sido robada. Ese hombre tenía un aire traicionero, y era claramente un hereje como todos los griegos de las tierras a orillas del mar, porque invocaba siempre a la Santísima Virgen madre de Dios, y Nestorio, nuestro padre y luz de verdad, nos enseñó que María fue solo la madre de Cristo hombre. ¿Pero se puede pensar en un Dios con pañales, en un Dios de dos meses, en un Dios en la cruz? ¡Solo los paganos le dan una madre a sus dioses!

—Y traicionero ese monje lo es de verdad —interrumpió el Poeta—, y sabed que esa reliquia nos la robó a nosotros.

—Que el Señor lo castigue. Lo dejamos seguir sin decirle nada de los peligros que encontraría y, por lo tanto, no sabía nada de Abcasia, que Dios lo escarmiente hundiéndole en esa oscuridad. Y sin duda se topará con el mantícora y con las piedras negras del Bubuctor.

—Amigos míos —comentaba en voz baja el Poeta—, estos podrían decirnos muchas cosas provechosas, pero nos las dirían solo porque somos los Magos; ahora que, visto que somos los Magos, no creen necesario decírnoslas. Si me hacéis caso, nos largamos enseguida, porque, si hablamos con ellos un poco más, acabaremos por decir alguna sandez, y entenderán que no sabemos lo que los Magos deberían saber. Y tampoco podemos proponerles una cabeza del Bautista, porque a los Magos haciendo simonía no me los veo en absoluto. Larguémonos cuanto antes, porque serán buenos cristianos, pero nadie nos dice que sean mansos con quienes les dan gato por liebre.

Por lo cual se despidieron, recibiendo de regalo muchas provisiones, y preguntándose qué era esa Abcasia en la que uno se hundía tan fácilmente.

Supieron enseguida qué eran las piedras negras del Bubuctor. Las había, en millas y millas, en el lecho de ese río, y unos nómadas que habían encontrado poco antes les habían explicado que quien las tocaba se volvía negro como ellas. Ardzrouni había dicho que debían de ser, en cambio, piedras muy preciosas, que los nómadas vendían en quién sabe qué mercado lejano, y contaban esa patraña para impedir que los demás las recogieran. Se abalanzó para acaparar todas las que podía y enseñaba a los amigos lo relucientes que eran y lo perfectamente modeladas por el agua que estaban. Pero mientras hablaba, su cara, el cuello, las manos se volvieron rápidamente negras como el ébano; Ardzrouni se abrió la túnica por el pecho, y negrísimo era ya también el pecho, se descubrió las piernas y los pies y también ellos parecían carbón.

Ardzrouni se tiró desnudo al río, rodó en el agua, se rascaba la piel con la gravilla del fondo… Nada que hacer, Ardzrouni se había vuelto negro como la noche, y se veían solo sus ojos blancos y los labios rojos bajo la barba, también ella negra.

Al principio los otros se rieron hasta morirse, mientras Ardzrouni maldecía a sus madres, luego intentaron consolarle:

—¿Queremos que nos tomen por los Magos? —dijo Baudolino—. Pues bien, por lo menos uno de ellos era negro; juro que es negro uno de los tres que ahora descansan en Colonia. Y he aquí que nuestra caravana se vuelve más verosímil todavía.

Solomón, más solícito, recordaba que había oído de piedras que cambian el color de la piel, pero se les encuentran remedios, y Ardzrouni se volvería más blanco que antes.

—Sí, en la semana de los tres viernes —se mofaba el Chula, y al desafortunado armenio tuvieron que agarrarle porque quería arrancarle una oreja de un mordisco.

Un buen día entraron en una selva rica en árboles frondosísimos, con frutas de todos los tipos, a través de la cual corría un río con agua blanca como leche. Y en la selva se abrían claros lozanos, con palmeras y vides cargadas de espléndidos racimos con granos del tamaño de una toronja. En uno de esos claros había una aldea de cabañas simples y robustas, de paja limpia, de donde salieron hombres completamente desnudos de la cabeza a los pies; a algunos de los varones solo por casualidad, a veces, la barba larguísima, flotante y sedosa, les cubría las vergüenzas. Las mujeres no se avergonzaban de enseñar los senos y el vientre, pero daban la impresión de hacerlo de manera muy casta: miraban a los recién llegados con osadía en los ojos, pero sin provocar pensamientos inconvenientes.

Hablaban griego y, acogiendo con cortesía a los huéspedes, les dijeron que eran gimnosofistas, es decir, criaturas que, en inocente desnudez, cultivaban la sabiduría y practicaban la benevolencia. Nuestros viajeros fueron invitados a moverse libremente por su silvestre aldea, y por la noche les agasajaron con una cena preparada solo con comidas producidas espontáneamente por la tierra. Baudolino planteó algunas preguntas al más viejo de ellos, que todos trataban con especial reverencia. Preguntó qué poseían, y el anciano respondió:

—Poseemos la tierra, los árboles, el sol, la luna y los astros. Cuando tenemos hambre, comemos la fruta de los árboles, que siguiendo el sol y la luna producen por sí mismos. Cuando tenemos sed, vamos al río y bebemos. Tenemos una mujer cada uno y siguiendo el ciclo lunar cada uno fecunda a su compañera, hasta que alumbra dos hijos, y le damos uno al padre y el otro a la madre.

Baudolino se sorprendió de no haber visto ni un templo ni un cementerio, y el viejo dijo:

—Este lugar en donde estamos es también nuestra tumba, y aquí morimos tumbándonos en el sueño de la muerte. La tierra nos genera, la tierra nos alimenta, bajo tierra dormimos el sueño eterno. En cuanto al templo, sabemos que en otros lugares los erigen, para honrar a lo que ellos denominan Creador de todas las cosas. Pero nosotros creemos que las cosas han nacido por charis, por gracia de sí mismas, así como por sí mismas se mantienen, y la mariposa poliniza a la flor que, creciendo, la alimentará.

—Por lo que entiendo, vosotros practicáis el amor y el respeto recíproco, no matáis animales, y mucho menos a vuestros semejantes. ¿En virtud de qué mandamiento lo hacéis?

—Lo hacemos precisamente para compensar la ausencia de todo mandamiento. Solo practicando y enseñando el bien podemos consolar a nuestros semejantes de la falta de un Padre.

—No es posible prescindir de un Padre —murmuraba el Poeta a Baudolino—, mira cómo se quedó nuestro hermoso ejército a la muerte de Federico. Estos de aquí se dedican a airearse el pito, pero no saben, desde luego, cómo va la vida…

Boron, en cambio, había quedado sorprendido por aquella sabiduría, y se dedicó a proponerle una serie de preguntas al venerable sabio.

—¿Quiénes son más, los vivos o los muertos?

—Los muertos son más, pero no se pueden contar ya. Por lo tanto, los que se ven son más que los que no se pueden ver.

—¿Qué es más fuerte, la muerte o la vida?

—La vida, porque el sol, cuando surge, tiene rayos luminosos y relucientes, y, cuando se pone, parece más débil.

—¿Qué es más, la tierra o el mar?

—La tierra, porque también el mar se apoya en el fondo de la tierra.

—¿Qué ha venido antes, la noche o el día?

—La noche. Todo lo que nace se forma en la oscuridad del vientre y solo después es alumbrado.

—¿Cuál es la parte mejor, la derecha o la izquierda?

—La derecha. En efecto, también el sol sale por la derecha y recorre su órbita en el cielo hasta la izquierda, y la mujer amamanta primero por el pecho de la derecha.

—¿Cuál es el más feroz de los animales? —preguntó entonces el Poeta.

—El hombre.

—¿Por qué?

—Pregúntatelo a ti mismo. También tú eres una fiera que tiene consigo a otras fieras, y por ansia de poder quiere privar de la vida a todas las demás fieras.

Entonces dijo el Poeta:

—Pero si todos fueran como vosotros, el mar no se navegaría, la tierra no se cultivaría, no nacerían los grandes reinos que llevan orden y grandeza al miserable desorden de las cosas terrenales.

Contestó el venerable anciano:

—Cada una de estas cosas es sin duda una ventura, pero está construida sobre la desventura ajena, y esto nosotros no lo queremos.

Abdul preguntó si sabían dónde vivía la más bella y la más lejana de todas las princesas.

—¿La buscas? —preguntó el viejo, y Abdul contestó que sí.

—¿La has visto alguna vez? —y Abdul contestó que no.

—¿La quieres? —y Abdul contestó que no sabía.

Entonces el viejo entró en su cabaña y salió con un plato de metal, tan pulido y reluciente que todas las cosas a su alrededor se reflejaban en él como sobre una superficie de agua tersa. Dijo:

—Una vez recibimos en regalo este espejo, y no podíamos rechazarlo por cortesía hacia quien nos lo donaba. Pero ninguno de nosotros se querría mirar en él, porque ello podría inducirnos a la vanidad de nuestro cuerpo, o al horror por algún defecto, y así viviríamos en el temor de que los demás nos despreciaran. En este espejo, quizá, un día verás lo que buscas.

Mientras estaban a punto de dormirse, el Boidi dijo, con los ojos húmedos:

—Quedémonos aquí.

—Como un rey ibas a quedar tú, desnudo como un gusano —contestó el Poeta.

—Quizá queremos demasiado —dijo el rabí Solomón—, pero ya no podemos evitar quererlo.

Se pusieron en marcha a la mañana siguiente.