21

Baudolino y las dulzuras

de Bizancio

El monasterio de Katabates estaba en ruinas, y todos lo consideraban ya un lugar deshabitado, pero a ras de suelo existían todavía algunas celdas, y la antigua biblioteca, privada de sus libros, se había convertido en una especie de refectorio. Aquí vivía Zósimo con dos o tres acólitos, y solo Dios sabía cuáles eran sus prácticas monásticas. Cuando Baudolino y los suyos afloraron a la superficie con su prisionero, los acólitos estaban durmiendo, pero, como quedó claro a la mañana siguiente, estaban suficientemente embotados por sus excesos como para constituir un peligro. Decidieron que era mejor dormir en la biblioteca. Zósimo tuvo sueños agitados mientras yacía en el suelo entre Kyot y Abdul, que se habían convertido ya en sus ángeles de la guarda.

Por la mañana, se sentaron todos alrededor de una mesa e invitaron a Zósimo a que fuera al grano.

—Bien —había dicho Zósimo—, el mapa de Cosme está en el palacio del Bucoleón, en un lugar que yo conozco, y al cual solo yo puedo acceder. Iremos caída la tarde.

—Zósimo —había dicho Baudolino—, tú estás mareando la perdiz. Mientras tanto explícame bien qué dice ese mapa.

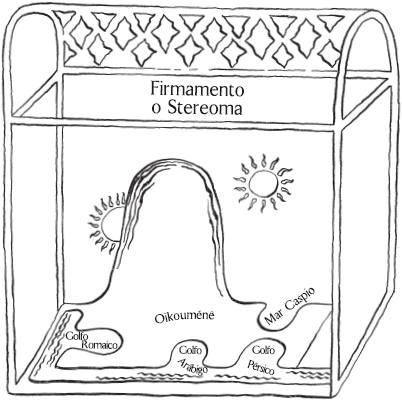

—Pues es sencillo, ¿no? —había dicho Zósimo tomando un pergamino y un estilo—. Te dije que todo cristiano que siga la verdadera fe debe estar de acuerdo en que el universo mundo está hecho como el tabernáculo del que hablan las Escrituras. Ahora seguid lo que voy a deciros. En la parte inferior del tabernáculo hay una mesa con doce panes y doce frutos, uno para cada uno de los doce meses del año; alrededor de la mesa hay un zócalo que representa el Océano, y alrededor del zócalo hay una cornisa de un palmo de anchura que representa la tierra del más allá, donde en oriente se encuentra el Paraíso Terrenal. El cielo está representado por la bóveda, que se apoya completamente en las extremidades de la tierra, pero entre la bóveda y la base está extendido el velo del firmamento, allende el cual se halla el mundo celeste que nosotros solo un día veremos cara a cara. En efecto, como dijo Isaías, Dios es el que está sentado sobre la tierra, cuyos habitantes son como saltamontes, el que expande los cielos como un tul y los despliega como una tienda que se habita. Y el salmista alaba al que despliega los cielos como un pabellón. Luego Moisés puso, bajo el tul, al sur, el candelabro que ilumina toda la extensión de la tierra, y debajo siete lámparas para significar los siete días de la semana y todas las estrellas del cielo.

—Pero tú me estás explicando cómo era el tabernáculo —dijo Baudolino—, no cómo está hecho el universo.

—Pero es que el universo está hecho como un tabernáculo y, por lo tanto, si te explico cómo es el tabernáculo, te explico cómo es el universo. ¿Cómo puede ser que no entiendas una cosa tan sencilla? Mira…

Y le trazó un dibujo: mostraba la forma del universo, exactamente como un templo, con su bóveda curvada, cuya parte superior permanece oculta a nuestra vista por el velo del firmamento. Debajo se extiende el ecumene, es decir, la tierra sobre la que vivimos, que aun así no es plana, sino que se apoya sobre el Océano, que la rodea, y se eleva por una pendiente imperceptible y continua tanto hasta el extremo septentrión como hacia occidente, donde se yergue una montaña tan alta que su presencia escapa a nuestros ojos y su cima se confunde con las nubes. El sol y la luna, movidos por los ángeles —a los que se deben también las lluvias, los terremotos y todos los demás fenómenos atmosféricos—, por la mañana pasan por delante de la montaña e iluminan el mundo, desde oriente hacia el mediodía, y por la noche se remontan hacia occidente y desaparecen por detrás de la montaña, dándonos la impresión de que se pone el sol. Así, mientras aquí cae la noche, en el otro lado de la montaña es de día, pero ese día nadie lo ve, porque el monte por el otro lado está desierto y nadie ha estado nunca en él.

—¿Y con este dibujo nosotros deberíamos encontrar la tierra del Preste Juan? —preguntó Baudolino—. Zósimo, mira que el pacto es tu vida por un mapa bueno, pero si el mapa es malo, los pactos cambian.

—Calma. Calma. Puesto que, si representamos el tabernáculo tal cual es, nuestro arte es incapaz de hacer ver todo lo que queda cubierto por sus paredes y por la montaña, Cosme dibujó otro mapa, que muestra la tierra como si la miráramos desde arriba, volando por el firmamento, o como acaso la vean los ángeles. Ese mapa, que se guarda en el Bucoleón, muestra la posición de las tierras que conocemos, incluidas dentro de la cornisa del Océano, y las tierras donde los hombres vivieron antes del diluvio, allende el Océano, pero que después de Noé nadie volvió a hollar nunca.

—Una vez más, Zósimo —dijo Baudolino pintando en su cara una expresión feroz—, si piensas que hablando de cosas que nosotros no vemos…

—Pero yo las veo: como si estuvieran aquí bajo mi vista, y pronto las veréis también vosotros.

Con aquel rostro demacrado, que los cardenales y las equimosis volvían más atormentado si cabe y por ello digno de piedad, los ojos iluminados por cosas que solo él divisaba, Zósimo resultaba convincente incluso para quien desconfiaba de él. Esa era su fuerza, le comentaba Baudolino a Nicetas, y de esta manera lo había burlado una primera vez, lo estaba burlando ahora y lo habría burlado todavía durante unos años más. Era tan convincente que quería aclarar incluso cómo se podían explicar, con el tabernáculo de Cosme, los eclipses, pero a Baudolino los eclipses no le interesaban. Lo que le convencía era que con el mapa auténtico quizá se podía salir verdaderamente en busca del Preste.

—Vale —dijo—, esperaremos a que anochezca.

Zósimo hizo que uno de los suyos sirviera verdura y fruta, y al Poeta, que preguntaba si no había nada más, le respondió:

—Una comida frugal, uniformemente regulada, llevará rápidamente al monje al puerto de su invulnerabilidad.

El Poeta le dijo que se fuera al diablo y luego, viendo que Zósimo comía de muy buena gana, fue a mirar bajo sus verduras y descubrió que sus compinches le habían escondido, solo para él, hermosos pedazos de cordero lechal. Sin mediar una palabra intercambió los platos.

Se disponían a pasar así la jornada, esperando, cuando uno de los acólitos entró con aspecto trastornado y refirió lo que estaba sucediendo. Durante la noche, inmediatamente después del rito, Esteban Hagiocristoforites, con un pelotón de hombres armados, había ido a casa de Isaac el Ángel, cerca del monasterio de Peribleptos, o de la Virgen Famosa, y había llamado a su enemigo con grandes voces exigiéndole que saliera, o mejor dicho, les estaba gritando a los suyos que tiraran la puerta abajo, que agarraran a Isaac por la barba y lo hicieran salir con los pies por los aires. Isaac, entonces, por muy incierto y miedoso que lo quisiera la voz pública, había decidido ir a por todas: montó un caballo en el patio y, con la espada desenvainada, casi desvestido, un poco ridículo con una capa corta de dos colores que le cubría apenas los lomos, salió de repente tomando al enemigo por sorpresa. El Hagiocristoforites no tuvo ni tiempo de sacar su arma porque ya Isaac, con un solo golpe de espada, le había partido la cabeza en dos. Luego arremetió contra los sicarios de aquel enemigo ahora bicéfalo, y a uno se le llevó una oreja, y a los demás los hizo huir atemorizados.

Matar al hombre de confianza del emperador había sido un recurso heroico, y requería heroicos remedios. Isaac, demostrando una gran intuición de cómo se debía tratar con el pueblo, se abalanzó hacia Santa Sofía, pidiendo ese asilo que la tradición concedía a los homicidas, y había implorado a grito herido perdón por la propia fechoría. Se había arrancado la poca ropa que llevaba, y los pelos de la barba, mostraba la espada todavía ensangrentada y, mientras pedía piedad, dejaba entender que había actuado para defender su vida, recordándoles a todos los desmanes del muerto.

—Esta historia no me gusta —había dicho Zósimo, desencajado por la repentina muerte de su nefasto protector.

Y menos aún debían de gustarle las noticias que llegaron a continuación, una tras otra. Isaac había recibido la visita en Santa Sofía de personajes ilustres como Juan Ducas; Isaac seguía arengando a la multitud que iba aumentando de hora en hora; hacia la tarde un gran número de ciudadanos se había atrincherado con Isaac en el templo para protegerle, alguien estaba empezando a murmurar que había que acabar con el tirano.

Ya fuera que Isaac, como había afirmado la nigromancia de Zósimo, preparara desde hacía tiempo su golpe, o que se aprovechara felizmente de un paso en falso de sus enemigos, estaba claro que el trono de Andrónico vacilaba. Y estaba igualmente claro que, en aquella situación, habría sido una locura entrar en el palacio real, que podía convertirse de un momento a otro en un matadero público. Todos estuvieron de acuerdo en que era preciso esperar los acontecimientos en Katabates.

A la mañana siguiente, la mitad de los ciudadanos se había volcado a las calles pidiendo a gritos que Andrónico fuera encarcelado e Isaac elevado al solio imperial. El pueblo había asaltado las prisiones públicas y había liberado a muchas víctimas inocentes del tirano —y de ilustre abolengo— que se habían unido inmediatamente a la sublevación. Pero más que sublevación era ya una insurrección, una revolución, un asalto al poder. Los ciudadanos iban armados por las calles, unos con espada y coraza, otros con mazas y bastones. Algunos, entre ellos muchos dignatarios del imperio, que juzgaron llegado el momento de elegirse otro autócrata, bajaron la corona de Constantino el Grande, que colgaba sobre el altar mayor del templo, y coronaron a Isaac.

Desbordándose combativa fuera del templo, la muchedumbre puso cerco al palacio imperial. Andrónico intentó una desesperada resistencia disparando flechas desde la cima de la torre más alta, la denominada del Kentenarion, pero tuvo que ceder al ímpetu ya furioso de sus súbditos. Se decía que se había arrancado el crucifijo del cuello, se había quitado el calzado púrpura, se había encajado en la cabeza un gorro en punta como los que usan los bárbaros, y había llegado, a través de los laberintos del Bucoleón, a su nave, llevando consigo a su mujer y a la prostituta Maraptica de la que estaba locamente enamorado. Isaac entró triunfalmente en el palacio, la multitud invadió la ciudad, asaltó la ceca o, como la llamaban, los Lavacros del Oro, entró en las armerías, y se dedicó al saqueo de las iglesias del palacio, arrancando los adornos de las santísimas imágenes.

Zósimo, a esas alturas, se echaba a temblar con cada rumor, puesto que ya se contaba que, en cuanto se identificaba a un cómplice de Andrónico, lo pasaban por las armas. Por otra parte, tampoco Baudolino y los suyos consideraban razonable aventurarse justo en esos momentos por los pasillos del Bucoleón. Así, sin poder hacer nada más que comer y beber, nuestros amigos pasaron unos días más en Katabates.

Hasta que se supo que Isaac se había trasladado del Bucoleón al palacio de las Blaquernas, en la extrema punta septentrional de la ciudad. Eso hacía que el Bucoleón estuviera, quizá, menos protegido y (puesto que ya no había nada por saquear) bastante desierto. Precisamente ese mismo día Andrónico había sido capturado en la costa del Ponto Euxino y había sido conducido ante Isaac. Los cortesanos la habían emprendido a bofetadas y patadas con él, le habían arrancado la barba, sacado los dientes, afeitado la cabeza, luego le habían cortado la mano derecha y lo habían arrojado a una mazmorra.

Cuando llegó la noticia de que en la ciudad habían empezado danzas de alegría y festejos en todas las esquinas, Baudolino decidió que en aquella confusión era posible aventurarse hacia el Bucoleón. Zósimo hizo notar que alguien podía reconocerle y nuestros amigos le dijeron que no se preocupara. Armándose de todos los instrumentos a su disposición, le afeitaron completamente la cabeza y la barba, mientras Zósimo lloraba por la deshonra que le suponía, según él, perder esas enseñas de monacal venerabilidad. En efecto, mondo como un huevo, Zósimo resultaba un tipo sin barbilla, con el labio superior demasiado salido, las orejas en punta como las de un perro, y, observaba Baudolino, se parecía más a Cacanisio, un tonto que vagaba por las calles de Alejandría gritándoles obscenidades a las muchachas, que al asceta maldito por el que se había hecho pasar hasta entonces. Para corregir aquel efecto deplorable, lo cubrieron de afeites, y al final parecía un puto, personaje que en Lombardía los niños habrían perseguido entre alaridos tirándole fruta podrida, pero que en Constantinopla era espectáculo de todos los días, vamos, decía Baudolino, como dar vueltas por Alejandría vestido de vendedor de siraso o de requesón, como se lo quisiera llamar.

Habían cruzado la ciudad, y habían visto pasar, izado en cadenas sobre un camello sarnoso, a Andrónico, más despeluchado que su cabalgadura, casi desnudo, con un grumo inmundo de trapos sanguinolentos en la muñeca manca de la mano derecha, y sangre seca en las mejillas demacradas, porque acababan de sacarle un ojo. A su alrededor los habitantes más desesperados de esa ciudad, de la que había sido durante largo tiempo señor y autócrata, salchicheros, curtidores y desechos de todas las tabernas, amontonándose como enjambres de moscas de primavera en torno a una boñiga de caballo, le golpeaban la cabeza con sus mazas, le metían excrementos de buey por las narices, le escurrían esponjas empapadas de meada bovina sobre la nariz, le ensartaban asadores en las piernas; los más sosegados le tiraban piedras llamándole perro rabioso e hijo de perra en celo. Desde la ventana de un burdel, una meretriz le volcó encima una olla de agua hirviendo, luego el furor de aquella muchedumbre creció aún más, lo tiraron del camello y lo colgaron por los pies de las dos columnas cercanas a la estatua de la loba que amamanta a Rómulo y Remo.

Andrónico se portó mejor que sus verdugos, sin proferir un lamento. Se limitaba a murmurar: «Kyrie eleison, Kyrie eleison», y preguntaba por qué rompían una cadena ya rota. Colgado como estaba, lo desvistieron de lo poco que aún llevaba, uno le cortó con la espada de cuajo los genitales, otro le plantó una lanza en la boca empalándolo hasta las entrañas, mientras otro lo empalaba desde el ano para arriba. Había también unos latinos, que llevaban unas cimitarras y se movían como si bailaran a su alrededor, tirando hendientes que le arrancaban toda la carne. Y quizá eran los únicos que podían tener derecho a una venganza, visto lo que Andrónico había hecho a los de su raza unos años antes. Por último, el infeliz tuvo todavía fuerza para llevarse a la boca su muñoncito derecho, como si quisiera beberse su sangre para compensar la que estaba perdiendo a borbotones. Luego murió.

Escapados de ese espectáculo, los nuestros intentaron llegar al Bucoleón, pero ya en las cercanías se dieron cuenta de que era imposible acceder al palacio. Isaac, disgustado por los numerosos saqueos, había hecho que montaran guardia a su alrededor, y los que intentaban rebasar esa defensa eran ajusticiados allí mismo.

—Tú pasas de todos modos, Zósimo —dijo Baudolino—. Es sencillo, entras, coges el mapa y nos lo traes.

—¿Y si me cortan la garganta?

—Si no vas, te la cortamos nosotros.

—Mi sacrificio tendría sentido si en el palacio estuviera el mapa. Pero, a decir verdad, allí no está el mapa.

Baudolino lo había mirado como si no pudiera entender tanta desfachatez.

—Ah —había rugido—, ¿y ahora por fin dices la verdad? ¿Y por qué has seguido mintiendo hasta ahora?

—Intentaba ganar tiempo. Ganar tiempo no es pecado. El pecado, para el monje perfecto, es perderlo.

—Lo matamos aquí mismo y sin pérdida de tiempo —dijo entonces el Poeta—. Es el momento oportuno, en esta carnicería nadie presta atención. Decidamos quién lo estrangula, y hala.

—Un momento —dijo Zósimo—. El Señor nos enseña cómo abstenernos de la obra que no nos conviene. He mentido, es verdad, pero por razones de bien.

—¡¿Pero qué bien?! —gritó Baudolino exasperado.

—El mío —contestó Zósimo—. Bien tenía derecho yo a proteger mi vida, dado que pretendíais quitármela. El monje, como los querubines y serafines, debe tener ojos por doquier, o sea (así entiendo yo el dicho de los santos padres del desierto), debe ejercer la prudencia y la astucia para con el enemigo.

—¡Pero el enemigo del que hablaban tus padres era el diablo, no nosotros! —gritó otra vez Baudolino.

—Distintas son las estratagemas de los demonios: aparecen en sueños, crean alucinaciones, se las ingenian para engañarnos, se transforman en ángeles de luz y no se te llevan a los infiernos para infundirte una seguridad mendaz. ¿Qué habríais hecho en mi lugar?

—¿Y qué harás tú ahora, grecano asqueroso, para salvar una vez más tu vida?

—Os diré la verdad, como es mi costumbre. El mapa de Cosme existe sin duda, lo he visto yo con mis mismos ojos. Dónde estará ahora, no lo sé, pero juro que lo llevo grabado en la cabeza, aquí… —Y se golpeaba la frente libre de su pelambrera—. Podría decirte jornada a jornada las distancias que nos separan de la tierra del Preste Juan. Ahora bien, es evidente que yo no puedo quedarme en esta ciudad, y que no tenéis ninguna necesidad de quedaros tampoco vosotros, visto que habéis venido para prenderme, y me tenéis, y para encontrar el mapa, y no lo tendréis. Si me matáis, no os queda nada. Si me lleváis con vosotros, os juro por los santísimos apóstoles que seré vuestro esclavo y dedicaré mis días a trazaros un itinerario que os llevará derechos a la tierra del Preste. Perdonándome la vida no tendréis nada que perder, salvo una boca más que alimentar. Matándome, lo habréis perdido todo. Lo tomáis o lo dejáis.

—Este es el descarado más descarado que he encontrado en mi vida —dijo Boron, y los demás estuvieron de acuerdo.

Zósimo aguardaba en silencio, compungido. El rabí Solomón intentó decir:

—El Santo que bendito por siempre sea…

Pero Baudolino no le dejó acabar:

—Basta con los proverbios, que ya dice demasiados este marrullero. Es un marrullero, pero tiene razón. Tenemos que llevarlo con nosotros. Si no, Federico nos verá llegar con las manos vacías y pensará que gracias a su dinero nos hemos solazado con las dulzuras de Oriente. Volvamos por lo menos con un prisionero. Pero tú, Zósimo, jura, jura que no intentarás jugárnosla de nuevo…

—Lo juro por cada uno de los doce santísimos apóstoles —dijo Zósimo.

—¡Once, once, desgraciado! —le gritaba Baudolino agarrándolo por la túnica—. ¡Si dices doce, incluyes también a Judas!

—Pues vale, once.

—Así —dijo Nicetas—, ese fue tu primer viaje a Bizancio. No me sorprendería, después de lo que viste, que consideraras lo que sucede ahora como un lavacro purificador.

—Ves, señor Nicetas —dijo Baudolino—, a mí los lavacros purificadores, como dices tú, nunca me han gustado. Alejandría aún será un burgo miserable, pero entre nosotros, cuando alguien que manda no nos gusta, le decimos adiós muy buenas y elegimos otro cónsul. Y también Federico, a veces habrá sido colérico, pero cuando sus primos le molestaban no los emasculaba, les daba otro ducado. Pero la historia no es esta. La verdad es que estaba ya en los confines extremos de la cristiandad y me habría bastado seguir hacia el este, o hacia el sur, para encontrar las Indias. Pero se nos había acabado el dinero, y para poder ir a Oriente tenía que volver a Occidente. Tenía ya cuarenta y tres años, perseguía al Preste Juan desde que tenía dieciséis, año más, año menos, y de nuevo me veía obligado a aplazar mi viaje.