1

Córdoba: Escuela del Califa

Año 355 de la Hégira[1]

(Primavera del 966 para los cristianos)

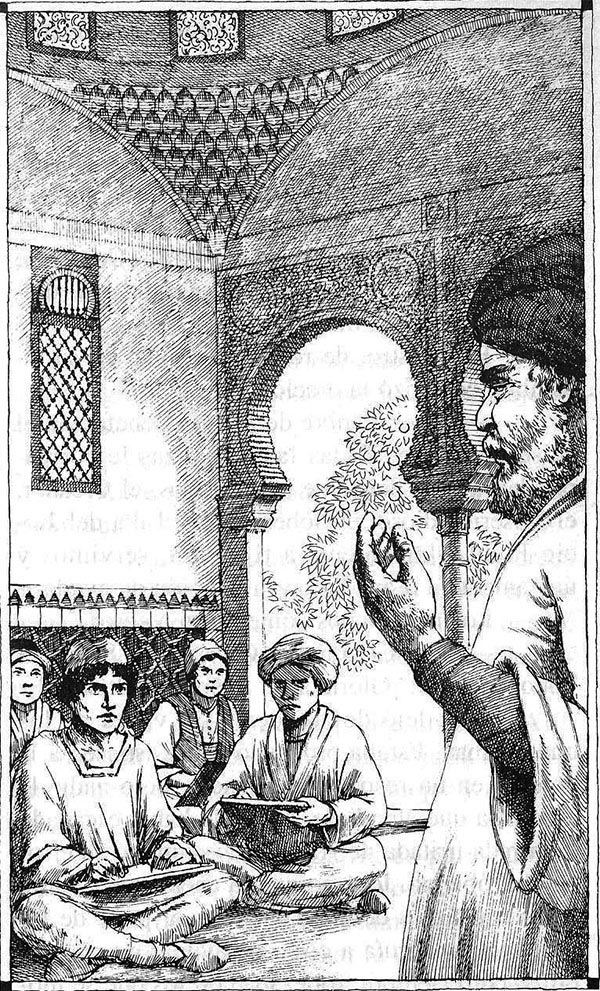

La habitación destinada a clase era cuadrada, grande y estaba encalada. Un par de ventanas estrechas y veladas con celosías comunicaban con la calle. En el centro de la sala, el techo se elevaba en una cúpula rodeada de ventanas que formaban una gran linterna y por las que siempre pasaba el sol que iluminaba toda la sala. Por un lateral, se abría sin puertas a un patio grande, bañado por el sol con dos naranjos y dos limoneros algo escuálidos y una fuente que borboteaba en el centro.

El suelo era de barro rojo y los muchachos se sentaban en hileras, con las tablillas ante ellos; eran ya adolescentes y atendían silenciosos al maestro, que llevaba un turbante oscuro como signo de su categoría y paseaba entre las filas de los chicos, mientras dictaba.

—Tomad notas si lo necesitáis. En cuanto alguno tenga la solución, que levante una mano. Tendrá un punto extra para la nota final. Por supuesto, sólo cuentan las soluciones exactas. Empezó a recitar:

Un ladrón, un cesto de naranjas,

del mercado robó,

y por entre los huertos escapó;

al saltar una valla,

la mitad más media perdió;

perseguido por un perro,

la mitad menos media abandonó;

tropezó en una cuerda,

la mitad más media desparramó;

en su guarida, dos docenas guardó.

Vosotros, los que buscáis la sabiduría,

decidnos:

¿cuántas naranjas robó el ladrón?

Los muchachos agacharon la cabeza sobre sus tablillas; muy pronto, un chico moreno, de pelo rizado, levantó la mano.

El maestro preguntó:

—José, ¿cuál es el resultado?

—Ciento noventa y cinco naranjas, señor.

—Está bien. Los demás, guardad el problema para resolverlo en casa. Ya conocéis la solución.

Hubo un murmullo entre los otros chicos.

Entre las hileras de estudiantes se escuchó un nombre

—¡Otra vez ha sido Sidi Sifr![2]

—¡Silencio! Debéis recordar que sólo los mejores alumnos pueden concursar al premio del Califa. Y los que terminan los estudios de las cuatro ciencias[3] con el premio del Califa, ¡Alá guarde su vida!, le servirán en la secretaría de palacio.

Contempló las caras, atentas, levantadas hacia él. El también deseaba que uno de sus alumnos obtuviese el premio del Califa. Era un honor para cualquier maestro. Y allí, en la cuarta fila del centro, estaba José, aquel chico cristiano, alto y delgado, que parecía jugar con los números. ¡Iba a ser un buen matemático! Al maestro le recordaba a sí mismo cuando era joven. Claro que José era cristiano y eso era un obstáculo. También estaba Alí Ben Solomon[4], buen estudiante y muy ambicioso y su padre era uno de los comerciantes más ricos de la ciudad. ¡Mucho tendría que esforzarse José para que los examinadores olvidasen su religión! Aunque era el mejor, sin duda. Dentro de unos años dominaría todo el cálculo mucho mejor que algunos maestros.

El murmullo de la clase le sacó de sus pensamientos. Ordenó:

—¡Tomad nota de otro problema!

Comenzó a dictar:

Un collar se rompió[5] mientras

jugaban

dos enamorados,

y una hilera de perlas se escapó.

La sexta parte al suelo cayó,

la quinta parte en la cama quedó,

y un tercio la joven recogió.

La décima parte el enamorado encontró

y con seis perlas el cordón se quedó.

Vosotros, los que buscáis la sabiduría,

decidme cuántas perlas tenía

el collar de los enamorados.

En la clase se hizo el silencio; se escuchaban los leves crujidos de las vigas y los lejanos rumores de los mercaderes que recogían sus mercancías en las tiendas.

En esta ocasión la mano de Alí se alzó primero:

—Son treinta y cinco perlas, señor.

—No es el resultado exacto. No por mucho apresurarse se consiguen mejores resultados.

La mano de José ya se alzaba en el aire.

—Treinta perlas, señor.

—Exacto. Los que no lo hayan resuelto, que lo terminen en casa.

La voz del muezzin que llamaba a oración desde la mezquita se coló por todas las ventanas de la sala. El maestro dio una palmada y los muchachos se levantaron y del arcón que había al fondo de la sala sacaron sus pequeñas alfombras de plegaria disponiéndose para la oración. José y otros cinco muchachos se dirigieron a un rincón y se quedaron de pie. No todos ellos eran cristianos; dos eran judíos, pero todos estaban dispensados de la oración.

El muezzin gritaba:

—¡Dios es el más grande! ¡Creo que no existe ningún Dios aparte de Alá! ¡Creo que Mahoma es el profeta de Alá! ¡Acudid a la oración! ¡Acudid con diligencia!

El maestro, de rodillas también en su alfombra, comenzó la oración:

—¡En el nombre de Alá, el Benefactor, el Misericordioso! Todas las alabanzas le corresponden a Alá, Señor de los Mundos, el Creador, el Misericordioso, el Soberano en el día del Juicio Final. Únicamente a ti, Señor, servimos y únicamente a ti acudimos en petición de ayuda.

Los muchachos contestaron a coro:

—¡Dios es grande! ¡Gloria a mi Señor, el Todopoderoso! ¡Gloria a mi Señor, el Altísimo!

José dejó de atender a las voces de los que rezaban. Estaba ordenado que asistiesen a la oración en un respetuoso silencio, pero nadie le ordenaba que atendiese. No se le había escapado la mirada irritada de Alí cuando rectificó su error en el problema. José no quería enemistades entre sus compañeros de clase y la mayor parte de las veces lo conseguía a costa de ayudar a unos y a otros; pero siempre tropezaba con los que se molestaban ante su facilidad con los cálculos; entonces procuraba no hacer caso.

La oración terminó y los muchachos recogieron sus alfombras de plegaria y las guardaron junto con los otros objetos de clase. Saludaron al maestro y salieron de la sala.

José y los otros muchachos no musulmanes salieron los primeros. Cuando llegaban junto a la fuente, Alí Ben Solomon gritó:

—¡Espera, Sidi Sifr!

José esperó, algo molesto porque le llamase a gritos por el apodo que le habían adjudicado sus compañeros.

—¿Qué quieres?

Alí estaba sofocado como si hubiese corrido mucho.

—Escucha, asqueroso cristiano: si crees que voy a consentir que un cerdo como tú me quite el premio del Califa, estás muy equivocado. Ni mi padre ni yo estamos dispuestos a consentirlo.

—¿Y qué pinta tu padre en esto, Alí? —interrumpió uno de los chicos judíos—. Lo que tienes que hacer es calcular mejor y más deprisa.

—El premio del Califa es para buenos creyentes, no para perros como vosotros.

Uno de los chicos musulmanes se acercó al grupo a tiempo de escuchar la última frase.

—El premio del Califa es para el mejor estudiante, la religión no tiene nada que ver en esto…, y el dinero de los padres, tampoco. ¿O me vas a decir a mí otra cosa?

El rostro de Alí enrojeció aún más.

—No, Mohamed; pero estarás de acuerdo conmigo en que no hay derecho a que un buen creyente tenga que soportar…

—No hay derecho a que un buen creyente tenga que soportar personas tan mezquinas como tú, Alí —interrumpió el llamado Mohamed, que era hijo de un funcionario del gobierno de la ciudad y todos los chicos lo sabían.

Dio media vuelta y se alejó. Alí aguardó a que Mohamed estuviese lejos y no pudiese oírle y entonces, en un tono bajo y rabioso, dijo:

—¡Me da igual lo que diga Mohamed! ¡No siempre estará para defenderte, perro! ¡Te juro que no consentiré que nadie me arrebate el premio del Califa! ¡Estás avisado, Sidi Sifr!