LA MATRIZ

matriz (latín = útero)… que envuelve algo o da origen a algo. Fuente, origen o causa. Del griego = mater, madre.

The Century Dictionary

En la tragedia, el mito trágico renace de la matriz de la música. Inspira las esperanzas más elevadas y promete el olvido del dolor más amargo.

FRIEDRICH NIETZSCHE

Todo el que rasga la matriz es mío.

Éxodo 34,19

Todo el mundo puede cometer un error, pero éste era de bulto. Y mea culpa, mea culpa, las conclusiones a las que había llegado eran todas mías.

Sam no había dicho nada de runas, ni que lo que me había enviado fuera un manuscrito, sólo que era del tamaño de un fajo de hojas. En un solo día, estuve a punto de atropellar a mi casero, huí a través de dos estados y por poco me mato en una avalancha mientras coqueteaba con un científico austríaco guapísimo. Y todo por el paquete equivocado. Prometí a los dioses que dejaría de darle tanto al bate si el destino dejaba de enviarme esas pelotas con efecto. Pero eso no solucionaba mi nueva crisis: el paquete que de verdad me había mandado Sam seguía en paradero desconocido. Y, gracias a mi reacción exagerada, era posible que a Sam le ocurriera otro tanto.

Mientras descendía, magullada y ensangrentada, la ladera de la montaña, Wolfgang me puso al corriente sobre el manuscrito rúnico que me había enviado, lo cual no era fácil sobre los esquís, sobre todo porque los dos teníamos ganas de llegar al hospital del campamento base para que me curaran. Por el camino, me contó que cuando llegó a Idaho para incorporarme al proyecto, su primera intención fue darme el manuscrito en el acto, pero yo todavía no había vuelto del entierro de Sam. Como estuve fuera tanto tiempo y sus otros compromisos le obligaron a irse de la ciudad, echó las runas al correo para que obraran en mi poder al volver. Cuando por la mañana el Tanque envió a Oliver a buscarme, Wolfgang se dirigió también a la oficina de correos. Cuando me vio salir tan alterada decidió ir en mi búsqueda.

Al llegar a la base de la montaña, le pregunté qué eran las runas que llevaba en la mochila, y qué tenía que hacer con ellas, si ni siquiera podía leerlas. Me explicó que eran la copia de un documento que mi ramilla de Europa le había pedido que me trajera y que al parecer estaba relacionado de alguna forma con los manuscritos que acababa de heredar de mi primo Sam. Dijo que me acabaría de contar todo lo que sabía en cuanto hubiera recibido asistencia médica y nos pudiéramos sentar y hablar con calma.

Nos pasamos una hora en el hospital rodeados de botellas con olor astringente, en el pandemónium de la patrulla de esquí que iba de aquí para allá con camillas y buscas para recuperar heridos en la montaña. En medio de todo ello, dejé que los matasanos me soltaran en una mesa de metal, me acribillaran, me vendaran la cabeza y me dieran catorce puntos en el brazo.

Como es natural, Wolfgang y yo tuvimos que interrumpir nuestra charla en el caos del quirófano. Sin embargo, podía seguir pensando. Sabía que nuestro proyecto nuclear no podía ser una mera tapadera para que Wolfgang Hauser viajara con los gastos pagados a Idaho. Para empezar, era cierto que era un alto cargo de la OIEA, de lo contrario no le habrían permitido poner los pies en nuestro complejo, ni mucho menos examinar de cabo a rabo los expedientes de seguridad de una empleada como yo, que disponía también de alto nivel de autorización. De eso no había duda: no era un impostor.

Una pregunta clave seguía sin respuesta: ¿por qué había llegado el doctor Wolfgang K. Hauser a Idaho mientras yo estaba en el funeral, en San Francisco? ¿Cómo había sabido alguien por adelantado, como era el caso, que la muerte de Sam situaría esos documentos, aún por encontrar, en mis manos?

Dado que el médico me había llenado de fármacos y que llevaba el brazo en cabestrillo, decidimos que lo mejor sería que Wolfgang me llevara a casa en mi coche y que alguien de la oficina fuese a Jackson Hole a recoger el vehículo del Gobierno.

No recuerdo gran cosa del viaje de vuelta. El dolor me atacó en cuanto se acabaron los efectos de la anestesia. Recordé demasiado tarde, después de haber tomado la pastilla que me dio el médico, que la codeína solía provocarme una fuerte reacción. En resumen, era como si me hubieran golpeado la cabeza con un martillo. Me pasé la mayor parte del viaje fuera de combate, así que la pregunta quedó sin responder.

Cuando llegamos, ya hacía rato que había oscurecido. Aunque después no conseguía acordarme de haberle dado indicaciones para ir a casa, ni de cómo llegamos, recordaba estar sentada en el coche, en el camino de entrada, y que Wolfgang me preguntaba si podía usar el coche para regresar al hotel, o si era mejor que entrara a llamar a un taxi. Lo que contesté, como el resto, está en blanco.

Menuda sorpresa, pues, cuando me desperté al amanecer y me encontré metida en la cama, con la mochila y las ropas al lado de un mono negro de esquí que, como observé enseguida con un sobresalto, no era mío, todo ello amontonado sobre una silla al otro lado de la habitación. Bajo las sábanas, no parecía llevar nada más que la ropa interior de seda, que dejaba poco margen a la imaginación.

Me senté con las mantas revueltas a mi alrededor y vi que la cabeza greñuda, el brazo moreno y los musculosos hombros desnudos del doctor Wolfgang K. Hauser asomaban de mi saco de dormir, en el suelo. Se movió y se puso boca arriba, y distinguí sus rasgos a la primera luz de la mañana, tamizada por los travesaños de las ventanas altas: las pestañas tupidas y oscuras que sombreaban los pómulos, la nariz larga y estrecha, el mentón hendido y la boca sensual se combinaban para sugerir el perfil de una escultura romana. Incluso en reposo era el hombre más atractivo que había visto en toda mi vida. ¿Pero qué hacía durmiendo medio desnudo en el saco de dormir, en el suelo de mi habitación?

Abrió los ojos. Se volvió de lado, se incorporó en un codo y me sonrió con esos increíbles ojos turquesa, como lagunas peligrosas con corrientes ocultas. Como el río.

—Me quedé a dormir —dijo—. Espero que no lo consideres demasiado atrevido. Pero ayer, cuando te ayudé a bajar del coche, te desmayaste; te cogí justo antes de que te cayeras al suelo. Te bajé por las escaleras como pude, te saqué esas ropas medio rotas y manchadas de sangre y te metí directamente en la cama. No quise marcharme antes de que los efectos de los fármacos hubieran remitido para asegurarme de que estabas bien. ¿Lo estás?

—No estoy segura —respondí. Notaba la cabeza como si la tuviera llena de algodón y me dolía el brazo—. Pero te agradezco que te quedaras. Ayer me salvaste la vida. Si no llega a ser por ti, ahora estaría en el fondo de ese cañón bajo una montaña de nieve y rocalla. Todavía se me ponen los pelos de punta.

—No has comido nada desde ayer al mediodía —comentó Wolfgang y bajó la cremallera del saco de dormir—. Pero tengo que irme de la ciudad: gracias a lo de ayer voy retrasado respecto a mis planes. ¿Quieres que te prepare el desayuno? Sé dónde tienes las cosas en la cocina: el gato me lo mostró anoche. Se ve que esperaba que le preparara la cena, así que lo hice.

—Increíble —reí—. Me salvas la vida y le das de comer a mi gato. Por cierto, ¿dónde está Jason?

—Quizás está siendo discreto —soltó Wolfgang con una sonrisa de complicidad.

Salió del saco de espaldas a mí, vestido únicamente con los calzoncillos, y se puso con rapidez el mono negro de la silla. No pude dejar de observar, incluso en ese breve vistazo de espaldas, que el doctor Wolfgang K. Hauser tenía un físico imponente. Me vinieron a la mente todo tipo de visiones eróticas. Y con ellas, para mi consternación, llegó el sonrojo delator. Antes de que se volviera y viera mis pensamientos ocultos deletreados en mis mejillas ruborizadas, agarré una almohada y me cubrí la cara.

Demasiado tarde. Oí el ruido de sus pies descalzos por el suelo frío. Los muelles chirriaron cuando se sentó al borde de la cama. Me retiró la almohada y me miró con esos ojos tan profundos. Noté sus dedos en el hombro, y me atrajo hacia sí para besarme.

No era que no me hubieran besado nunca. Pero no tenía punto de comparación con los besos que me habían dado: no hubo ningún suspiro exagerado, ni labios mordidos, ni saliva, ni manoseos, ni los histrionismos que se habían producido con demasiada frecuencia en mi poco destacable pasado. En lugar de eso, cuando nuestros labios se encontraron, se liberó un flujo de energía que emanaba de él y me dejó llena de un deseo cálido y líquido. Era como si ya hubiéramos hecho el amor y necesitáramos hacerlo de nuevo. Y otra vez más.

Me pregunté si el doctor Wolfgang K. Hauser estaría ya colocado y fuera de circulación.

—Qué bonita eres, Ariel —dijo, mientras me tocaba los cabellos con la punta de los dedos y me miraba con esos nostálgicos ojos añil—. Incluso ahora, que estás llena de cortes, arañazos y magulladuras, un total desastre, desearía hacer cosas que no he hecho con nadie con ese cuerpo tan sublime que tienes.

—Me parece… No me parece —balbuceé como idiotizada. Sin duda, un exceso de hormonas me anulaba el cerebro. Intenté serenarme para decir algo coherente, pero Wolfgang me puso un dedo sobre los labios.

—No, déjame continuar. Ayer todo salió mal porque intenté ir demasiado deprisa. No debí hacerlo. No quiero que sea así contigo. Te admiro mucho; eres muy fuerte y valiente. ¿Sabes que Jerusalén, ahora ciudad santa de tres religiones, en el pasado llevó tu nombre? En su forma más antigua, Ariel significaba «leona de Dios».

—¿Leona? —solté, recuperando mi voz real por primera vez tras ese beso—. No sé si conseguiré estar a la altura.

—Yo tampoco: Wolf significa «lobo». —Volvió a lucir una sonrisa críptica.

—Ya veo: los dos somos cazadores —dije, sonriendo a mi vez—. Pero yo salgo en solitario mientras que los tuyos van en manadas.

Soltó el mechón de mis cabellos con el que había estado jugueteando y me observó con expresión seria.

—No te estoy cazando. Pero no acabas de confiar en mí. He venido para ayudarte y protegerte, nada más. Lo que pueda sentir por ti es problema mío, no tuyo, y no debería interferir en los objetivos o en la misión de los que me han enviado.

—Hablas de los que te han enviado, pero no dices quiénes son. Además, ¿por qué nadie me dijo nada? —quise saber yo con impaciencia—. Ayer aseguraste que eras amigo del tío Lafcadio, pero él no me ha mencionado nunca tu nombre. Has de saber que lo veré este fin de semana en Sun Valley. No me costará demasiado averiguar la verdad.

—Dije que lo conocía, no que fuéramos amigos —aclaró Wolfgang Hauser, que se volvió con el rostro inexpresivo y se observó las manos. Luego se levantó y me miró. Yo seguía sentada entre las sábanas desordenadas—. ¿Has terminado?

—No del todo —dije, acalorada por el tema—. ¿Por qué resulta que todo el mundo sabía lo de mi herencia de entrada, antes de que mi primo estuviera muerto siquiera?

—Te responderé todas las preguntas, si de verdad lo quieres saber —afirmó Wolfgang con calma—. Pero déjame que te diga antes que saberlo puede ser muy, pero que muy peligroso.

—Saber las cosas no es nunca peligroso —le espeté, irritada—. Lo peligroso es ignorarlas. Sobre todo, ignorar las cosas que afectan a tu propia vida. Estoy harta de que todo el mundo me esconda cosas, afirmando que es por mi propio bien. Estoy harta de que me dejen siempre al margen.

Al decirlo me di cuenta de lo muy sentidas que eran mis palabras. En el fondo, era lo que más me incomodaba en mi vida. No era el miedo a lo desconocido ni a un paquete misterioso, por más que su contenido pudiera resultar mortífero. Era la ignorancia en sí: nunca conseguiría desenmascarar la verdad. Era esa compulsión por mantener las cosas en secreto, extendida en el sector donde trabajaba y que dominaba en mi propia familia: la idea de que no se podía hacer nada de forma abierta, que todo precisaba conspiración y connivencia.

Gracias a Sam, había llegado a dominar ese juego. Gracias a Sam, no confiaba en nadie. Y nadie podía confiar en mí.

Wolfgang me miraba con una expresión extraña. Mi repentino y apasionado arrebato también me pilló a mí por sorpresa. Hasta entonces, no me había dado cuenta de hasta qué punto estaban arraigados esos sentimientos en mi interior, ni de lo rápido que podían aflorar a la superficie.

—Si eso es lo que hace falta para ganarse tu confianza, te contaré todo lo que quieras saber, sin importar el peligro que le suponga a ninguno de los dos —dijo, con lo que parecía gran sinceridad—. Porque es vital que confíes plenamente en mí aunque las respuestas no sean de tu agrado. La persona que me ha enviado y que me pidió que te diera el manuscrito de las runas —avanzó hacia la mochila, que reposaba sobre la silla—, supongo que reconocerás el nombre, aunque no la conozcas en persona, es tu tía: Zoé Behn.

Me pregunté por qué tenía la manía de exclamar «me cago en dios» cada vez que algo me sorprendía o me preocupaba. Es decir, ¿qué significa exactamente, «cagarse en dios»? ¿Cómo podía ser que también descargásemos porquería sobre dioses y santos? E incluso, ¿estaba yo tan moralmente corrupta que no podía buscar una exclamación más imaginativa que ésa, aunque sólo fuera en la intimidad de mi mente?

Pero en mi trabajo, como dije, elaborar expresiones ingeniosas sobre los desechos era un estilo de vida, quizá porque el constante trabajo de limpieza tras una población en constante crecimiento y que cada vez desperdicia más sobre un planeta cada vez más reducido constituía una tarea pasmosamente deprimente a la que enfrentarse cada día.

Así que no era extraño que Oliver me recibiera al llegar a la oficina con el estribillo de la canción de Tom Lehrer titulada Contaminación, una de las favoritas del sector, gracias a líneas como «Los restos del desayuno que lanzas a la bahía, se los toman en San José para almorzar».

Oliver chasqueaba los dedos como si fueran castañuelas mientras giraba en la silla y me vio.

—¡Por mi adorado profeta Moroni! —gritó—. Tienes el aspecto de algo que el argonauta hubiera llevado a casa, con perdón. ¿Qué te ha pasado? ¿Te estrellaste contra una farola en tu empeño por atropellar peatones?

—Me encontré en medio de un alud en mi empeño por perder la vida —afirmé, consciente de que la recogida del automóvil de Wolfgang desataría las malas lenguas por todo el complejo, cuando se supiera que habíamos estado esquiando juntos todo el día—. Siento lo que pasó en correos, Oliver —proseguí—. Últimamente, no sé lo que me hago.

—¿En un alud? ¿Cuando venías de correos al trabajo? Caramba, parece que las cosas se están animando por aquí en el capítulo de aventuras. Pero no viniste a trabajar en todo el día y, cuando llegué a casa a las siete, tu coche estaba aparcado en el camino y la casa estaba a oscuras y en silencio. Jason y yo cenamos solos, preguntándonos dónde te habrías metido —comentó Oliver, que se había levantado solícito para ayudarme a sentarme y me colocó el brazo sobre el de la silla.

Así que Jason se había sacado dos cenas, una abajo y otra en la despensa para felinos gourmets de Oliver. Qué hábil. Ojalá fuera lo bastante humano para que pudiera ayudarme a resolver mis problemas. Pero sabía que Oliver esperaba una respuesta. Cerré los párpados y, con los dedos, presioné el vendaje que llevaba encima del ojo dolorido. Los volví a abrir y miré a Oliver.

—Espero que no especularas con el presupuesto para los pollos y el venado de granja —comenté.

Oliver se me quedó mirando con la boca abierta.

—¡No me digas! —exclamó—. ¡No me digas que…!

—¿Que he pasado la noche con el doctor Hauser? Pues sí, pero no pasó nada —puntualicé. Al fin y al cabo, con el tipo de atención que despertaba Wolfgang Hauser en una población tan pequeña, pronto lo sabría todo el mundo.

—¿Que no pasó nada? —casi gritó Oliver; cerró la puerta de un portazo y se sentó como un torbellino—. ¿Qué quieres decir con eso?

—Pues que me salvó la vida, Oliver —le expliqué—. Estaba herida, como ves, y me llevó a casa. Estaba inconsciente, así que se quedó. —Me sujeté la cabeza, que me dolía.

—Creo que necesito una nueva religión —concluyó Oliver, levantándose—. El profeta Moroni no parece estar demasiado conectado con el comportamiento impulsivo de las mujeres. Siempre he admirado la fe judía, por el poder de esa palabra hebrea que tienen: ¡Oy! ¿Cuál debe de ser su origen etimológico? ¿Lo sabes? ¿Por qué le hace sentir a uno tan bien ir por ahí diciendo: «oy»?

Empezó a andar arriba y abajo repitiendo: «oy–oy–oy».

Me pareció que tenía que intervenir.

—¿Iremos a Sun Valley el fin de semana? —le pregunté.

—¿Y para qué si no me quedo trabajando hasta tan tarde todos los días? —me preguntó a su vez.

—Si Wolfgang Hauser ha vuelto de su viaje, nos acompañará —le dije—. Al fin y al cabo, el lunes empiezo a trabajar en su proyecto, y me salvó la vida.

—Oy —dijo Oliver, mirando al techo—. La jorobaste del todo, profeta mío.

Esperaba que Oliver encontrara el significado de esa palabra, oy, y pronto. Porque estaba empezando a sonar como una descripción muy acertada de mi vida, tal como se desarrollaba últimamente.

Esa mañana temprano, puesto que no podía mover aún el brazo sin tirar de los puntos, Wolfgang me llevó al trabajo. Le pedí que se detuviera por el camino en la oficina de correos y que dejara en marcha el motor mientras entraba un momento. Firmé un impreso postal para que George, el empleado, me guardara la correspondencia unos cuantos días hasta que se me curara el brazo. Le pedí que me llamara al trabajo si llegaba algún paquete grande para que el cartero no tuviera que dejar el papel de aviso en el buzón. Si había algo importante, le dije, pasaría por correos cuando volviera a casa desde el trabajo y me lo podrían cargar ellos mismos en el coche.

—Espero que no te haya sorprendido demasiado saber lo de tu tía Zoé —me había dicho Wolfgang esa mañana, mientras yo devoraba como un lobo la tortilla de nata agria y caviar que había preparado con la extraña mezcolanza de ingredientes que guardaba en la nevera—. A tu tía le gustaría mucho conocerte y que tú la conocieras. Es una mujer fascinante, con mucho encanto, aunque comprende que el resto de tu familia la considere la oveja negra.

«No me extraña», pensé. La mayoría de los detalles de la vida de Zoé eran de sobra conocidos a partir de los libros llenos de chismorreos que había publicado sobre sí misma. Por ejemplo, su carrera legendaria como una de las bailarinas más famosas de Europa, junto con compañeras como Isadora Duncan, Joséphine Baker y los Nijinski. O su vocación legendaria como una de las mujeres de vida alegre más famosas de Europa, junto con sus modelos Lola Montes, Coco Chanel y el personaje de ficción, la Dama de las Camelias. Etcétera, etcétera.

Pero hasta el desayuno de esa mañana con Wolfgang desconocía otros detalles, como el hecho de que durante la Segunda Guerra Mundial la infame tía Zoé había sido miembro de la Resistencia francesa, por no decir nada de que actuaba también como informadora para la OSS (la Oficina de Servicios Estratégicos), el primer grupo oficial de espionaje internacional de América.

Me hubiera gustado saber qué parte de todo aquello era cierta. Aunque todos esos esfuerzos se congraciaban con nuestra rama del árbol familiar, me parecía incongruente que un grupo como la OSS, que descifraba mensajes en clave y operaba en un entorno de supuesto secreto, hubiera tratado con una bocazas efusiva y chismosa de talla mundial como la tía Zoé. Pero, si bien se mira, puede que una reputación como la suya fuera la mejor tapadera. A la larga, mucho mejor que la de su predecesora filosófica y también bailarina, Mata Hari.

Si las informaciones actuales sobre Zoé eran correctas, a sus ochenta y tres años seguía viviendo y dando guerra en París, bebiendo champán y llevando una vida tan descocada y escandalosa como siempre. Era curioso que se relacionara con alguien como Wolfgang Hauser, un alto cargo de la OIEA de Viena.

Wolfgang me explicó que en marzo del año anterior, en Viena, en un encuentro internacional para conmemorar el quincuagésimo aniversario de las «tropas pacificadoras» de la Segunda Guerra Mundial, Zoé lo reclutó cuando los dos entablaron confianza en la reunión de bienvenida en un Heuriger local: uno de los bares ajardinados, típicos de Austria, donde se bebe el vino de la primera uva recién seleccionada y prensada. Según Wolfgang, tras unos litros de ese vino joven, Zoé confío lo bastante en él para hablarle del manuscrito rúnico. Luego le pidió ayuda.

Wolfgang dijo que Zoé había adquirido el manuscrito, del que yo tenía una copia, hacía años, aunque no le dijo cómo ni dónde, sólo que era de la época wagneriana, antes del cambio de siglo, cuando en Alemania y Austria había surgido el interés por restablecer las raíces de la cultura teutónica, supuestamente superior. Se fundaron sociedades, me explicó, que se extendieron por toda Europa para registrar y descifrar inscripciones rúnicas de antiguos monumentos de piedra.

Zoé pensaba que ese documento era excepcional y valioso, y que podía guardar alguna relación con los manuscritos que Sam había heredado del hermano de Zoé, Earnest. Incluso era posible, le había sugerido a Wolfgang, que Sam poseyera otros documentos rúnicos, y le ayudara a identificar y traducir los suyos. Pero después de la muerte de Earnest, los esfuerzos de Zoé para comentarlo con Sam habían resultado inútiles.

Debido a su situación en el ámbito nuclear internacional, Zoé esperaba que Wolfgang pudiera entrar en contacto con Sam a través de mí, y comentar ese tema sin implicar al resto de la familia, si bien Wolfgang no veía claro por qué había decidido confiar en él, un completo desconocido.

Conociendo la reputación de mi tía, los motivos me parecían bastante claros. Zoé podía tener ochenta y tres años, pero no estaba ciega. Los hombres con los que había coqueteado no siempre eran ricos, pero siempre eran de un atractivo fuera de lo común, tan espectaculares como el mismísimo Herr Wolfgang Hauser. Sí no hubiera tenido ese manuscrito de fábula en mis propias manos, habría sospechado que la vieja licenciosa se lo había inventado todo para añadir a Wolfgang como la última alhaja de su ya muy enjoyada corona.

Aunque había aceptado la petición de Zoé de superar las defensas de nuestra familia, con la que mi tía no se hablaba, y de buscarnos a Sam y a mí para que nos involucráramos en su proyecto, Wolfgang no actuó de inmediato, sino que esperó a encontrar un motivo legítimo que lo llevara a Idaho. No podía saber que Sam estaría muerto cuando llegara, ni cómo reaccionaría yo ante el hecho de relacionarme con uno más de esos parientes a los que solía evitar como a la peste.

No tenía sentido explicar a Wolfgang que si mi primo Sam hubiera tenido ese documento, por poco tiempo que fuera, ya lo habría descifrado. Los navajos diseñaron en la Segunda Guerra Mundial el único sistema criptográfico de este siglo que no ha podido ser descifrado. La cultura amerindia genera cierta afición a este tipo de cosas, y sabía que Sam vivía y respiraba criptografía.

Pero, como tenía que recordarme una y otra vez, yo era la única persona del mundo que sabía que Sam seguía con vida. Ahora, para deshacer este nudo en el que yo misma me había atado, sólo tenía que dar con él.

Para mi decepción, el resto de la semana transcurrió sin más dificultades. No es que esperara una persecución automovilística ni otro alud para que me rescatara del aburrimiento. El problema era que no había llegado todavía ningún paquete. Ni tampoco había podido ponerme en contacto con Sam.

Había indagado en el bar No–Name, donde pregunté de la forma más indiferente posible por las llamadas telefónicas. El camarero me dijo que había observado que el teléfono de pago de la pared había sonado unas cuantas veces a principios de esa semana. Pero nadie había atendido las llamadas y ya no volvió a ocurrir.

Todos los días repasaba el correo del ordenador, que estaba siempre vacío.

Oliver y yo tuvimos que coordinar los horarios unos cuantos días hasta que pude volver a conducir, y Wolfgang seguía fuera de la ciudad. Así que, en cierto modo, era una suerte que el paquete no llegara hasta que pudiera ir sola a recogerlo. Mientras tanto, escondí el manuscrito rúnico en un lugar donde nadie pudiera encontrarlo, bajo las diez mil narices de los funcionarios del complejo: dentro de la Normativa del DDD.

La Normativa del Departamento de Defensa era la biblia de todas las sucursales de investigación y desarrollo del Gobierno federal: treinta y cinco volúmenes encuadernados de normas y disposiciones, que debían ser consultados antes de hacer cualquier cosa, desde desarrollar un sistema informático hasta construir un reactor de agua. A los contribuyentes les costaba una fortuna producir y actualizar este documento básico. Teníamos muchos ejemplares en el complejo: había uno en la estantería de dos metros, en la parte exterior de mi despacho. Pero en los cinco años que llevaba trabajando ahí, no había visto ni una sola vez a nadie que se acercara por casualidad a echarle un vistazo, ni mucho menos que lo consultara con algún fin específico. Dicho sin rodeos, podíamos haber empapelado las paredes de los aseos con la Normativa del DDD y, aun así, dudo que alguien se fijara.

Era la única que había tratado de leérselo, pero con una vez tuve bastante. Lo que vi resultaba menos comprensible que el código fiscal modificado de Hacienda: el estilo de redacción del Estado, por excelencia. Estaba segura de que nadie encontraría el manuscrito rúnico si lo escondía ahí.

El viernes, pues, el primer día que fui capaz de conducir yo misma hacia el trabajo, me quedé hasta después de que Oliver se fuera. No le extrañó. Partíamos hacia Sun Valley al amanecer, por lo que tenía que terminar el trabajo que debía dejar listo para el fin de semana. En cuanto se marchó para preparar su equipaje, empecé a sacar volúmenes del ejemplar de la Normativa y a retirar las cubiertas. Intercalé una página de runas cada cuarenta o cincuenta páginas, en todos los volúmenes.

Acabé a las diez. Estaba contenta de no haberme herido el brazo al manejar esos libros tan pesados durante tanto rato. Me senté ante el escritorio para descansar un momento y centrar las ideas. Sin querer, le di al ratón. Los movimientos regulares del salvapantallas desaparecieron y quedaron sustituidos por una nueva pantalla, que iluminaba la habitación medio oscura.

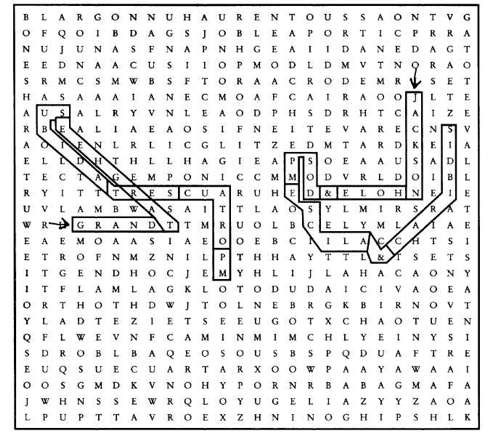

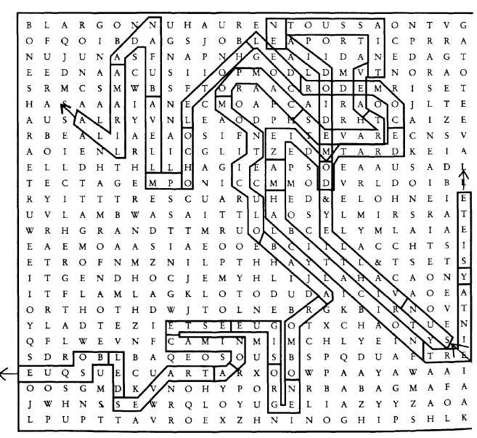

Me la quedé mirando. Un símbolo que no había visto nunca, como un asterisco gigante, ocupaba gran parte de la pantalla:

Bajo ese símbolo aparecía un interrogante.

¿Cómo había llegado eso al ordenador? No podía ser obra de nadie de la oficina; me había pasado el día sentada al escritorio.

Introduje un interrogante en el terminal para activar la Ayuda. La pantalla de Ayuda me mostró un mensaje que no había visto antes, y que estaba segura de que no formaba parte del programa: decía que comprobara el correo.

Abrí el archivo de mensajes, aunque lo acababa de vaciar del todo hacía sólo unas horas, esa misma tarde. Sin embargo, contenía un nuevo documento. Recuperé el mensaje en pantalla.

Se empezó a formar despacio, como si hubiera una mano oculta dentro del tubo que compusiera la imagen. Observé fascinada y aturdida cómo las letras iban apareciendo como por arte de magia. Antes de que hubiera terminado ya sabía quién lo había puesto ahí: sólo podía haber sido Sam.

Saqué unas cuantas copias por la impresora láser para poder trabajar con ellas a mano y las estudié.

A pesar de que sabía que la primera norma de seguridad era borrar de la máquina lo más deprisa posible cualquier mensaje cifrado que recibiera, también conocía a Sam. Si Sam quería que algo se destruyera enseguida, lo habría programado para que desapareciera al imprimirlo. El hecho de que siguiera apareciendo en pantalla significaba que contenía más pistas, aparte de la secuencia de las letras en sí. Puede que ya hubiera recibido una: el asterisco.

Saqué tres lápices del cajón del escritorio, los uní con una goma elástica y los abrí en abanico para formar el diseño de un copo de nieve: la forma de un asterisco. Lo deslicé por la página para ver si, a partir de los tres ejes, se obtenía algún acróstico. No hubo suerte, pero tampoco esperaba tenerla. Hubiera sido una pista demasiado obvia y, por lo tanto, demasiado peligrosa para que Sam la dejara en el ordenador.

Mientras observaba la página de letras, me eché para atrás unos segundos para examinarlo con perspectiva. Si tienes que descifrar una clave desconocida, supone una enorme ventaja el hecho de que la persona que cifra el mensaje intente ponerse en contacto contigo. Y mucho más que hayas sido entrenado por ella, como era nuestro caso.

Ahora, por ejemplo, podía sacar algunas deducciones del mensaje que se ocultaba ante mí: Sam no habría enviado éste ni ningún otro mensaje por ordenador, método que consideraba de lo más inseguro a no ser que contuviera información importante o urgente, o ambas cosas a la vez. Es decir, a no ser que se tratara de algo que tenía que conocer sin falta antes de irme a pasar el fin de semana a Sun Valley, como Sam sabía que tenía previsto. De todos modos, había esperado una semana, para enviarlo casi a última hora del viernes por la tarde. Era evidente que no había encontrado otra forma de comunicarse y se había visto obligado a utilizar un medio en el que no confiaba. Eso me revelaba dos características fundamentales de la «personalidad» de la clave que habría usado.

En primer lugar, como pensaba que era vulnerable a la curiosidad de los demás, se trataría de una clave multicapas, con pistas falsas esparcidas en cada guía para que si otra persona intentaba descifrarla, le resultara largo y difícil.

En segundo lugar, dado que Sam había corrido ese riesgo obligado por las limitaciones del tiempo y la urgencia, habría adoptado un código lo bastante simple para que yo pudiera descifrarlo deprisa, de forma correcta y por mí misma.

La combinación de estos dos ingredientes vitales me indicaba que la clave para descifrar el mensaje tenía que ser algo que sólo yo pudiera ver.

Utilicé una regla para guiarme y busqué por la página. La primera pista se observaba de inmediato. Había dos elementos, y sólo dos, que no eran letras del alfabeto: dos signos «&», en las líneas doce y dieciséis. Puesto que ese signo se utiliza como símbolo de la palabra «y», quizá servían de conexión entre partes del mensaje. Aunque eso lo podía adivinar cualquiera, tenía la certeza de que ahí era donde empezaban las guías, tanto la verdadera como la falsa: es decir, en el medio. Y todavía estaba más segura de que encontraría una pista «personal» que me diría en qué lugar debía desviarme del camino evidente.

No quedé decepcionada. El signo «&» de la línea dieciséis unía las palabras Escila y Caribdis, y permitía completar el mensaje Jackson Hole, dos P. M., Escila y Caribdis. Era una pista falsa, no sólo porque era como yo llamaba a esas rocas (otros podían saberlo también), sino porque le había dicho a Sam que iría a Sun Valley el fin de semana, no a Jackson Hole, para encontrarme con tío Laf. Pero pista falsa o no, me indicaba que el mensaje que buscaba me diría dónde intentaría verme Sam ese fin de semana. Gracias a Dios.

Había otros mensajes diseminados que se veían con facilidad, como el que empezaba con Grand en la línea catorce, donde decía que nos encontraríamos el domingo en Grand Targhee, subida tres, a las cuatro p. m.

Sin embargo, me parecía mucho más probable que el mensaje real de Sam estuviera sepultado bajo el racimo de informaciones contradictorias que se abría desde el otro signo «&». Y todas ellos estaban relacionados con lugares de Sun Valley.

El signo «&» de la línea doce unía las palabras valley y día. Si se leía en orden inverso, de sudeste a norte, decía: Sun Valley & Do (domingo). Luego empezaban las bifurcaciones y la cosa se complicaba.

Una ponía «mediodía», pero ahí perdí la pista. Pasado un rato, encontré la palabra diez escrita al revés y, si se seguía alrededor en forma de círculo, rezaba: diez a. m. habitación treinta y siete. Poco probable que Sam lo complicara tanto para dejar un mensaje tan sencillo. Mucho más compleja era la palabra tarde, que vi que se desviaba del signo «&». El mensaje que la incluía bailaba por toda la página: Domingo tarde comedor del hotel, ocho p. m., lleva bufanda amarilla. ¡Como si necesitara que llevara algo para identificarme! Vaya.

Además, aunque Sun Valley se extendía por tres ciudades, dos cordilleras montañosas y kilómetros de tundra esquiable donde nos podríamos encontrar, estaba segura de que Sam había dicho que nos veríamos en Baldy, la estación de esquí más importante, porque ambos nos la conocíamos al dedillo. Con todos los puntos que llevaba encima y mi actual estado físico, no me apetecía nada ponerme los esquís alpinos de nuevo. Pero parecía que no tendría más remedio.

Sabía que todavía no había encontrado el mensaje correcto. Tenía que ser el que seguía a la palabra mediodía. ¿Adónde se dirigía? Encontré la palabra encontrar, que estaba unida con un tira larga que parecía formar parte de algo mayor, pero la palabra no casaba contextualmente con esa frase. Volví a mirar. Encontré en y, al lado, por y a. Empezaba a bizquear, a pesar de que ahora usaba el dedo para seguir el laberinto de letras en la página que tenía delante.

Entonces, encontré una palabra real: Toussaint. Seguía hacia el norte desde la palabra en, giraba hacia el este y luego volvía hacia el sur. Toussaint, «el día de Todos los Santos», aunque mi limitado conocimiento de cuestiones religiosas se acababa ahí. Como sólo había asistido a la iglesia de pequeña, cuando Jersey tenía que actuar en alguna, no recordaba si esa fecha era cerca del día de los Difuntos o del Carnaval pero, en cualquier caso, ninguna de las dos caía cerca del domingo siguiente. Y las pistas de esquí tenían nombre, pero no había ninguna en Sun Valley que se llamara Halloween ni Martes de Carnaval. Sin embargo, daba la casualidad que la mayoría de laderas de Baldy llevaban el nombre de cuatro ocasiones festivas: Vacaciones, Pascua, Primero de Mayo y Navidades. Tal vez no fuera simple coincidencia.

Entrecerré los ojos y volví a estudiar la cuadrícula. Había pasado una hora con el rompecabezas y el brazo, que empezaba a curarse, me dolía y me picaba a más no poder. Pude conectar la palabra Toussaint con algunas palabras que había encontrado antes, como ve y a través, pero me volví a perder. ¡Maldita sea, Sam! En Toussaint ve a través, ¿a través de qué?

Había docenas de senderos y de laderas que se ramificaban desde las cuatro que he mencionado. Respiré profundamente, cerré los ojos empañados e imaginé el trazado de la montaña en tres dimensiones. Por ejemplo, si llegabas con el telesilla hasta Lookout, que daba a tres de las laderas anteriores, y esquiabas bordeando el telesilla, seguías un camino que, a vista de pájaro, se parecía mucho al modo en que las letras del mensaje se distribuían en la página. Y aun más, si retrocedía al principio mismo del mensaje, las palabras Sun Valley aparecían, si la memoria no me fallaba, en el mismo ángulo en que el telesilla estaba dispuesto en la montaña.

Sabía que había encontrado algo, de modo que cerré de nuevo los ojos y me concentré en la montaña. Al salir del telesilla, se llegaba a un pequeño saliente para luego cruzar un campo extenso de montículos de nieve. Abrí los ojos y busqué la palabra montículo cerca de donde se situaba el campo real. Tardé un minuto, pero al final la encontré, en forma de zigzag, tal y como se esquiaba por ella, después de la palabra campo. El corazón me empezó a latir con fuerza.

Pero todavía faltaban cosas por descifrar.

Había encontrado la palabra baja después de montículo, pero sabía que había cinco laderas más que partían de ese campo y no recordaba sus nombres, del mismo modo que me habría sucedido con el primer grupo si no hubiera encontrado Toussaint. Siempre me acordaba de las características geográficas, los números de las subidas y cuantas subidas necesitabas, y también el grado de dificultad marcado en cada pista: verde, azul o negro; círculo, cuadrado o rombo. Pero eso no servía mucho en este caso.

Recordé que Sam me conocía muy bien. Tras la palabra baja estaba la letra r, y la seguí por el contorno serpenteante que formaba dos palabras: rombo negro. La pista con el rombo negro en la parte inferior del campo de montículos desembocaba en la base de otra subida. Si continuaba por allí, llegaría a la parte alta de la siguiente pista. Seguí las palabras de la página hasta ese punto. Ponía: sigue este camino a través de, y la palabra que iba hacia el norte era: bosque. Dado que, cuando una palabra acababa en el borde de la página, significaba salida llegué a la conclusión de que ése era el final del mensaje. Y que indicaba el lugar donde vería a Sam el domingo a mediodía.

Ahora se veía el dibujo entero: cogería el telesilla tres en Lookout, esquiaría a través del campo de montículos y seguiría la ramificación a la izquierda hacia la pista con rombo negro, es decir, la de mayor dificultad. Era todo muy sencillo, a excepción de lo escarpada que era esa ladera, si me caía con el brazo así. La pista me conduciría por la ladera de la montaña, lejos de los turistas, hacia un bosque con pasos estrechos, donde sería fácil leer las marcas que Sam me dejara, de modo que no correría peligro si quisiera cambiarlas en el último minuto, si era preciso, para modificar mi camino.

Estaba muy orgullosa de mí misma por haber descifrado toda esa información a partir de una matriz de 26x26, aunque sabía que Sam era el verdadero genio, por ponerla en contexto geográfico para que sólo pudiera leerla alguien que conociera el terreno tan bien como él.

Cuando iba a borrar la matriz, que seguía en pantalla, me acordé de buscar otra capa, más profunda. Hice doble clic con el ratón en el asterisco, sin resultado. Luego, probé la primera letra de Sun Valley y, por último, hice clic en la letra de salida, la e de bosque. Acto seguido, la pantalla desapareció y mostró un mensaje:

La gnosis puede traer lamentos cerca. Firmado: Ben Sigur.

Ben Sigur era un anagrama de Nube Gris, el nombre del espíritu sagrado de Sam, que sólo yo conocía, al igual que I. S. Gruben y Gus B. Rein y el resto de combinaciones de las letras de nuestros nombres que usábamos para deslumbrarnos el uno al otro cuando éramos niños. Eso significaba que la otra mitad era también un anagrama y contenía la otra mitad del mensaje que me enviaba Sam.

Iba a ser una noche muy larga.

No tan larga, de hecho. Yo era muy hábil en la resolución de anagramas crípticos, algo con lo que Sam contaba.

La primera palabra clave del anagrama era lamento que, según el diccionario que tenía a mano, significaba queja con llanto y otras muestras de aflicción. Muy apropiado, si se tenía en cuenta que Sam estaba oficialmente muerto y que en ese instante eso era lo que yo hubiese hecho, lamentos, aunque sabía que mi hermano estaba vivo.

La otra palabra, gnosis, quería decir conocimiento, en especial el de tipo secreto, oculto y esotérico necesario en las transformaciones. Una vez más, se adecuaba al contexto de mi complicada genealogía, carrera profesional y la situación en que me veía a mí misma en esos momentos, sentada frente al ordenador.

La forma más sencilla y rápida de descifrar un anagrama consiste en coger todas las letras y formar grupos con ellas para ver luego qué palabras generan en común. Por ejemplo, en el mensaje de treinta y una letras de Sam La gnosis puede traer lamentos cerca, había el siguiente número de vocales y de consonantes: a = 4, e = 5, i = 1, o = 2, u = l, c = 2, d = l, g = 1, l = 2, m = l, n = 2, p = 1, r = 3, s = 3 y t = 2. No se podrían construir demasiadas frases coherentes con ello. Para simplificar las opciones, me había proporcionado dos pistas en las palabras lamento y gnosis.

Si un lamento era un quejido o gemido, era un sonido, un grito, quizás incluso música. Y dado que mi madre y mi abuela figuraban ambas entre las mejores cantantes de su época, era de suponer que con la palabra lamento Sam se refiriera a algún tipo de canción.

En el grupo de letras que Sam me había enviado había bastantes letras para escribir cantar no una, sino dos veces. Así que extraje las letras para formar dos veces cantar, y después conseguí deletrear la palabra sígneme. Eso me bastó: el mensaje era Sígueme por el Cantar de los Cantares.

Y eso iba a hacer.

Oliver tenía el Libro del mormón en el cajón superior, pero no había ninguna Biblia. Pero, por Dios santo, con la cantidad de religiosos fanáticos que había en el complejo, que llegaban a leerse las Escrituras a la hora del almuerzo, tenía que haber un ejemplar de la Biblia en algún sitio. Recorrí unos cuantos despachos hasta que encontré una. Pasé las páginas y encontré el libro.

Y leí: «El Cantar de los Cantares, atribuido a Salomón…».

No me pasó inadvertido que no era la única referencia de Sam a Salomón. La primera fue el nudo de Salomón que me dejó colgado del retrovisor: el primer contacto que establecía conmigo después de haber «resucitado». Como me daba la impresión de que esa noche no tenía tiempo de descifrar el significado oculto de un poema de siete páginas que había despertado el fervor en tantas personas a lo largo de los milenios, relajé mi interés y repasé por encima el texto hasta la última estrofa.

«¡Huye, amado mío, sé como la gacela o el joven cervatillo, por los montes de las balsameras…!».

Entonces supe que tenía que darme prisa para ir a la montaña.