El timbre de la puerta sonó más duro que de costumbre y mi madre, Manuela y yo, saltamos como resortes de las sillas del comedor. Alguien había llegado y en forma inusual los vigilantes no avisaron por el citófono.

Corrí hacia la puerta blindada y a prueba de bombas y verifiqué que los seguros estuvieran bien puestos.

—¿Quién es? —dije cambiando el tono de la voz.

—Soy yooo —contestaron del otro lado con una voz fingida como de mujer que me pareció conocida.

En efecto, era ‘Popeye’, quien había llegado por nosotros para llevarnos a la caleta donde se escondía mi padre, de quien no sabíamos nada desde el martes anterior, 21 de julio de 1992, cuando se fugó de la cárcel La Catedral.

Preparamos el equipaje para varios días y como siempre, no faltaron numerosos platos de comida casera y postres que mi madre preparaba en cuestión de minutos cuando estaba ante una situación similar.

—Es para llevarle al papá —respondió cuando le aclaré que estábamos de afán y que esa gran cantidad de comida no cabría en el pequeño Renault-4 que había llevado ‘Popeye’. Pero no hubo caso.

Así que salimos con mi madre en el asiento de adelante y Manuela y yo atrás, apretujados en medio de maletines y refractarias que amenazaban con romperse por el movimiento del carro.

Regresábamos una vez más a la clandestinidad y ninguno de nosotros sabía en ese momento que iniciábamos un viaje sin retorno. Aunque esta vez era diferente. Al escapar de La Catedral, mi padre había dilapidado la mejor opción para recomponer su vida, de paso las nuestras y dejar de hacer daño.

Mientras nos dirigíamos a la casita de Alvaro, la caleta donde yo esperé en vano a mi padre después de la fuga, le pregunté a ‘Popeye’ por qué habían demorado cuatro días en aparecer y me respondió que mi papá decidió esperar hasta que mi tío Roberto consiguió una caleta dónde esconderse.

Luego de dar las vueltas y vueltas de rigor para descartar que nos estuvieran siguiendo, llegamos a nuestro nuevo refugio. Apenas nos vio, mi padre corrió a abrazar a Manuela, luego me saludó jovialmente con beso en la mejilla y se fundió en un largo abrazo con mi madre, que no había podido contener las lágrimas.

Como siempre, ‘Popeye’ acudió a un chiste para distensionar el momento.

—Patrona, tranquila que ‘don Peligrosito’ —así le decía de vez en cuando a mi padre —le promete que no la va hacer llorar más de ahora en adelante.

Mientras comía, mi padre contó detalles del escape y como buen machista agregó que estaba molesto porque el Ejército había propagado versiones que recogieron los medios de comunicación, en el sentido de que él se fugó vestido de mujer. También nos dijo que se proponía hacer que el Gobierno conociera sus intenciones y pensaba hacerlo a través del director de RCN Radio, Juan Gossaín. Luego le pidió a ‘Popeye’ que llamara a la cadena radial y dijera que Pablo Escobar quería hablar con el conocido periodista.

Al cabo de varios minutos, hacia las once de la noche, mi padre ya estaba en comunicación con Gossaín, quien precisó que por casualidad justo en ese momento se encontraba reunido con sus colegas María Isabel Rueda, directora del noticiero de televisión QAP, y Enrique Santos Calderón, codirector del diario El Tiempo.

Apoyado en los codos sobre la mesa de billar pool, mi padre saludó y dijo que su propósito era refutar información falsa divulgada por el Ejército en torno a su fuga de La Catedral. En concreto se refirió a la versión, que calificó de inadmisible, de la Cuarta Brigada sobre su vestimenta de mujer el día de la fuga.

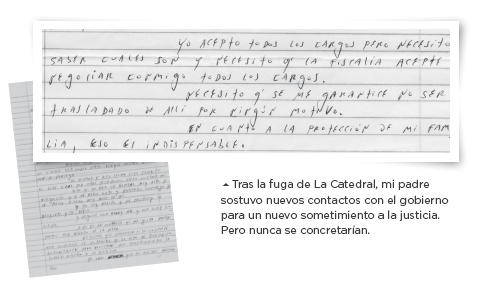

Tras escuchar sus reclamos, la charla con Gossaín derivó en una especie de sesión de preguntas en la que intervinieron los otros dos periodistas, interesados en saber si estaba dispuesto a intentar una nueva negociación con el Gobierno y la Fiscalía para reentregarse. Respondió que sí, pero con varias condiciones, como la garantía de que no sería trasladado, que lo recluyeran en cualquier cárcel en Antioquia y que el Gobierno marginara totalmente a la Policía de ese proceso.

Los periodistas le preguntaron si estaba de acuerdo en que le transmitieran sus inquietudes al Gobierno y mi padre dijo que sí. Desde ese momento y hasta pasadas las cuatro de la madrugada se comunicaron varias veces, pero no hubo humo blanco, como tampoco lo habría en los meses siguientes.

Mi padre y yo pasamos varias noches en vela y nos íbamos a dormir pasadas las seis de la mañana; él seguía fiel a su regla de toda la vida en el sentido de que era muy raro que la policía hiciera allanamientos después de esa hora.

Una de esas noches, mientras divisábamos Medellín desde la casita de Alvaro, mi papá hablaba con ‘Popeye’ sobre la dura etapa que vendría si les tocaba estar ‘encaletados’ por mucho tiempo. Lo habían hecho tiempo atrás, pero ahora sería diferente.

Los planes y estrategias de mi padre para permanecer escondidos incluían por supuesto a ‘Popeye’, pero esa noche noté que estaba incómodo y sus gestos dejaban entrever que no le gustaba mucho la idea de repetir el encierro.

No me equivoqué, porque de un momento a otro ‘Popeye’ se puso colorado y explotó:

—Patrón, a mí me da mucha pena con usted pero yo no aguanto otro ‘canazo’ (encierro). Usted sabe que yo me enloquezco aquí adentro. Yo no lo voy a acompañar en esta —dijo en forma atropellada al tiempo que mantenía la mirada hacia abajo, esquivando el silencio y la mirada penetrante de su patrón.

—Jejejé ahora no me vaya a matar pues, Patrón... jeje — prosiguió ‘Popeye’ con la voz temblorosa, pálido y con los pies inquietos, como queriendo huir cuanto antes.

—No. Tranquilo, hermano, entiendo que este encierro es muy verraco. A usted ya le tocó esa una vez. A mí porque no me queda opción, tengo que hacerlo. Pero lo único que necesito es que tenga paciencia unos diítas hasta que me organice bien y consiga un muchacho que me acompañe, cambie de caletas, de carros. Y ahí sí se puede ir después tranquilo.

—Ah listo, Patrón, cuente con eso. Muchas gracias. Quiero irme del país un tiempito ‘enchapado’ (con falsa identidad) a esperar que baje la marea un poquito y vuelvo y quedo a sus órdenes, Patrón. Pa’ las que sea.

Mi padre no dijo más y se fue a hablar a solas con mi madre. Interrumpió a propósito la conversación. Minutos después fui a la habitación de ellos.

—Oíste, papá, ¿qué fue eso con lo que te salió ‘Popeye’? ¿No te parece muy mal que te deje, así porque sí?

—Tranquilo, mijo, que no pasa nada. A él hay que tratarlo bien para que se vaya tranquilito. Si no lo matan por ahí en la calle, termina entregándose antes de lo que canta un gallo.

Mientras nosotros continuamos escondidos en la casita de Alvaro, mi padre encontró en ‘el Angelito’ el remplazo para ‘Popeye’.

Mientras tanto, en las calles de Medellín el recién creado Bloque de Búsqueda para localizar a mi padre realizó miles de allanamientos. La persecución incluyó por supuesto a los hombres de mi padre, que empezaron a correr de caleta en caleta. Con el paso de los días muchos de ellos se dieron cuenta de que el único lugar seguro era la cárcel.

Así, tal como mi padre había vaticinado, la desbandada empezó y ‘Popeye’ y ‘Otto’ se sometieron nuevamente a la justicia. Mi tío Roberto también lo hizo, pero antes le contó a mi padre que estuvo de acuerdo.

La cacería se hizo aún más intensa y entre octubre y noviembre mi papá habría de perder a otros dos de sus sicarios y guardaespaldas: ‘Tyson’ y ‘Palomo’. Los medios de comunicación especularon que mi padre se había quedado solo, pero estaban equivocados porque aún disponía de decenas de sicarios dispuestos a lo que fuera por un buen pago. Y habría de demostrarlo días después.

En esa caleta celebramos el cumpleaños cuarenta y tres de mi padre. Cena, torta y una larga charla acompañaron la discreta velada, en la que no estuvimos tranquilos como en otras épocas. Atrás habían quedado los enormes despliegues de seguridad, las caravanas de carros, las decenas de hombres armados hasta los dientes y la familia entera reunida.

Aunque la caleta era segura, nos vimos en la necesidad de hacer turnos para vigilar los alrededores. Cada cuatro horas, Alvaro —el cuidandero—, ‘Angelito’, mi padre y yo hacíamos relevos.

El tres de diciembre explotó un carro bomba en inmediaciones del estadio Atanasio Girardot y mató varios policías que pasaban por allí a bordo de una patrulla. Era claro que mi padre había decidido arreciar su guerra contra el Estado, convencido de que, como hizo antes de someterse a la justicia, obtendría los beneficios carcelarios que había exigido varias veces.

Otra decena de carros detonaron en las siguientes semanas en Medellín y el plan pistola contra agentes secretos de la Policía habría de dejar cerca de sesenta muertos en dos meses.

En medio de un ambiente tenso y de pesimismo llegó el siete de diciembre, el llamado ‘día de las velitas’, una fecha que desde hacía años celebraba toda la familia. En la noche nos reunimos en el patio trasero de la casa y llevamos las únicas cinco velitas que logramos juntar; Angelito prefirió encerrarse en su habitación, pese a que mi madre lo invitó; Alvaro se quedó cuidando en los alrededores.

Luego nos reunimos alrededor de una estatua pequeña de una virgen, muy cerca de las cuerdas de tender la ropa. Mi madre comenzó a orar en voz alta y mi padre y yo la seguíamos con la cabeza agachada, al tiempo que Manuela daba vueltas jugando por el patio. Más tarde prendimos las cinco velitas, una para la virgen y las otras cuatro para cada uno de nosotros.

En ese momento percibí un raro silencio en mi papá, una especie de mezcla de incertidumbre y fe. Aunque no era un mutismo inusual en él porque siempre fue muy difícil estar cerca de sus creencias religiosas. Recuerdo que una sola vez le pregunté si creía en Dios.

—Dios es algo muy íntimo de cada persona —respondió sin titubeos.

En alguna ocasión, mi abuela Hermilda me contó que desde pequeño Pablo se metía debajo de las cobijas a rezar, pues no le gustaba que lo vieran. Ahí entendí qué hacía cuando me acercaba a quitarle la cobija para despertarlo, pero él ya estaba con los ojos abiertos y las manos cruzadas sobre su pecho. Rezaba.

El aislamiento de la familia y los rumores cada vez más preocupantes de que mis parientes maternos serían atacados, forzaron a mi padre a proponer que nos separáramos por algún tiempo. Aceptamos a regañadientes y mi madre, Manuela y yo nos dirigimos al edificio Altos, mientras mi padre se fue a una caleta cuya ubicación no quiso que conociéramos.

—Dígales a sus hermanas y hermanos que cambien de casa o se vayan del país porque esto se va a poner cada vez más peligroso para ellos —instruyó mi papá antes de despedirse de mi madre.

Una vez más, mi padre no estaba equivocado. Y habríamos de comprobarlo en la noche del 18 de diciembre, cuando celebrábamos la novena de aguinaldos en la zona social de Altos. Era la despedida de año de la familia Henao y mi madre los había invitado a rezar y a una cena a la que los asistentes llegaron elegantemente vestidos.

De repente, uno de los escoltas advirtió que la ‘Élite’ —como le decíamos a los policías del Bloque de Búsqueda— había llegado. Quise escapar y me dirigí hacia la parte de atrás, al caminito que conducía al edificio vecino, pero me encontré de frente con varios policías que me encañonaron con sus fusiles.

La novena de aguinaldos fue suspendida. A hombres, mujeres y niños —unos treinta— nos separaron en grupos. Luego de una detallada requisa nos pidieron los documentos y preferí identificarme.

—Mi nombre es Juan Pablo Escobar Henao, tengo quince años y mi papá es Pablo Escobar. Mis documentos los tengo arriba en mi cuarto porque yo resido en este edificio.

El agente que escuchó mis palabras llamó de inmediato a su comandante, un coronel de la Policía, y le contó quién era yo.

El oficial me sacó a un lado, llamó a dos de sus hombres y les dijo:

—Si se mueve o parpadea, dispárenle.

Luego llamó por radioteléfono a la escuela Carlos Holguín —centro de operaciones del Bloque de Búsqueda— y dijo en voz alta que me tenían capturado y que me llevaría para interrogarme.

Por fortuna, a la celebración habían asistido la esposa y uno de los hijos del ex gobernador de Antioquia, Alvaro Villegas Moreno, quienes vivían en el mismo edificio.

Él fue enterado de lo que sucedía y no dudó en bajar en pijama y pantuflas a hablar con el coronel para verificar que el allanamiento cumpliera las normas legales. En ese momento habían pasado dos horas y los más de cien asistentes a la novena de aguinaldos seguían de pie, con la mirada vigilante de los de la Élite.

La presencia del político ahí abajo alentó a los padres y adultos, que se quejaron del trato hacia sus hijos y exigieron que al menos los dejaran comer. Los policías accedieron.

Con los hombres no hubo concesiones y no les importó que yo tuviera quince años.

—Mañana van a aparecer tus amiguitos con los que estuviste de paseo hace unos días —me dijo el oficial pero no entendí a qué se refería.

—Acompáñeme. Sígame —me dijo a los gritos.

—¿A dónde me lleva, Coronel?

—No pregunte que nada le voy a informar. Limítese a seguirme o me lo llevo a la fuerza. Vamos, andando.

Acto seguido los dos policías que me tenían encañonado hundieron los cañones de sus fusiles en mi vientre, en señal de que me moviera. Jamás olvidaré la mirada de angustia de mi madre y de mis parientes porque cualquier cosa podría pasarme.

Subimos al pasillo principal del edificio y el coronel, que iba adelante, me pidió detenerme ahí. En ese momento llegaron al menos treinta hombres encapuchados y apuntaron hacia mí con sus fusiles. Creí que me iban a fusilar.

—¡Dos pasos al frente! Gire a la derecha, ahora a la izquierda, ahora de espaldas, diga su nombre y apellido en voz alta... más fuerte! —ordenaba uno de los encapuchados con voz ronca y baja estatura{7}.

Luego me hicieron a un lado y el encapuchado ronco repitió el interrogatorio con cada uno de los hombres que había asistido a la celebración. Solo dos mujeres fueron sometidas al mismo procedimiento: mi madre y Manuela.

Minutos después el coronel dio algunas órdenes para trasladarme a la escuela Carlos Holguín. Le pregunté la razón por la cual me llevaban detenido si no habían encontrado nada ilícito, pero simplemente respondió que en la sede del Bloque de Búsqueda harían un festín con “el hijo de Pablo”.

A las tres de la mañana me llevaban hacia un vehículo de la Élite cuando apareció un delegado de la Procuraduría que desautorizó la captura de un menor de edad y pidió que me quitaran las esposas.

El arribo del funcionario fue providencial porque después de una discusión a gritos con el comandante del operativo, la Élite se fue del edificio. Eran las siete de la mañana del 19 de diciembre. Se habían ido los policías, pero mi madre, Manuela y yo quedamos aterrorizados. Nosotros éramos el objetivo principal de los enemigos de mi padre.

Tres días después, el 21, un guardaespalda de mi padre llegó a Altos a preguntar cómo estábamos y nos contó algo increíble: que mi papá había realizado personalmente varias acciones militares con el doble propósito de demostrar que no estaba derrotado y de infundirles ánimo a los hombres que todavía formaban parte de su aparato militar.

Según su relato, mi padre se puso al frente de cincuenta hombres e instaló dos retenes en la vía Las Palmas con el objeto de atraer al Bloque de Búsqueda y explotar sus camiones con vehículos repletos de dinamita apostados a los dos costados de la carretera. Mi padre y sus sicarios usaron brazaletes del DAS y detuvieron decenas de carros que bajaban del aeropuerto José María Córdova; luego de revisar los documentos dejaban pasar a los viajeros.

En ese momento también supimos que mi padre fue quien encabezó un grupo armado que en la madrugada del 20 de diciembre dinamitó una vivienda que el capitán Fernando Posada Hoyos, jefe de inteligencia de la Policía en Medellín, utilizaba como fachada para desarrollar operaciones contra él.

La caravana de vehículos rodeó la vivienda —continuó el relato de su escolta— en el barrio Las Acacias y uno de los hombres de mi papá puso una potente carga de dinamita frente a la alcoba donde dormía el oficial; una vez explotó lo buscaron entre los escombros y lo remataron{8}.

El 23 de diciembre mi padre envió por nosotros para pasar la Navidad y Año Nuevo. Llegamos a una finca de Belén y nos hospedamos en la que parecía ser la casa del mayordomo. Mi papá mandó traer pólvora, elevamos globos con Manuela y mi madre hizo natilla y buñuelos en una improvisada fogata. Allí pasamos el 24 y 31 de diciembre acompañados por una familia y ‘el Angelito’.

Pasábamos horas en el corredor de la casa campesina construida sobre un barranco; de pronto me llamó la atención que debajo de nosotros había tierra removida y le pregunté a mi padre qué había allí. No pudo ocultar su risa maliciosa, pero esquivó la respuesta. Después lo escuché pidiéndole a ‘Angelito’ que trasladara los explosivos a otro lugar más seguro.

El comienzo de 1993, el último año de vida de mi padre habría de ser azaroso e intenso. Y muy violento. Después de pasar al Año Nuevo con él, viajamos a una hermosa finca que mi madre me había regalado en el municipio de San Jerónimo, distante dos horas hacia el occidente de Medellín. Mi madre la había remodelado y nos dolió decirle a mi padre que no podía ir porque el lugar no era seguro.

Desde allí observamos a través de los noticieros que mi padre puso a andar una estrategia que ya alguna vez nos había comentado: obtener tratamiento de delincuente político, una idea que le rondaba en la cabeza de cuando en cuando tras su intensa relación con el M-19. Así, expidió un comunicado dirigido al fiscal De Greiff en el que anunció la creación del grupo armado Antioquia Rebelde y denunció atropellos, asesinatos y torturas del Bloque de Búsqueda. Y agregó que ante las detenciones y allanamientos a las oficinas de sus abogados “no queda otra alternativa diferente a la de descartar la lucha jurídica y emprender y asumir una lucha armada y organizada”.

Al tiempo que la propuesta era objeto de debate en los medios de comunicación, poco después del mediodía llegaron de improviso mi tía Luz Marina y Martha Ligia, una vieja amiga de la familia y esposa de un conocido narco de la ciudad.

Inconsolable, Luzma contó que hacia el mediodía estaba conversando con su amiga en su almacén El Vivero cuando llegó Carlos Castaño armado hasta los dientes y rodeado de una veintena de hombres en varias camionetas. La intención del paramilitar era secuestrarla, pero se detuvo sorprendido cuando observó la presencia de Martha Ligia y no tuvo otra opción que saludarla y cambiar de rumbo.

Según mi tía, en medio del pánico por lo que acababa de ocurrir observaron una columna de humo que salía de un lugar no lejos de ahí. Era su casa en el barrio El Diamante, pero ella no lo supo en ese instante porque salieron despavoridas hacia San Jerónimo, donde estábamos nosotros.

Esa tarde, mi tía y sus dos pequeños hijos, se quedaron sin vivienda y sin trabajo porque además de dejar abandonado El Vivero, su casa fue consumida por las llamas.

Antes de prenderle fuego a la vivienda, los hombres de Castaño bajaron del techo una de las obras de arte más preciadas de mi madre: la pintura Rock and Roll del genio español Salvador Dalí. El óleo no era grande, pero su valor sí. Esa es la misma obra que Castaño ofreció devolverle a mi mamá después de la muerte de mi padre, cuando buscábamos la paz con los carteles del narcotráfico.

En las paredes y en las ruinas de la casa de mi tía Luz Marina quedaron las huellas de numerosas obras de arte que no se salvaron del incendio: una invaluable pintura de Claudio Bravo y esculturas de los maestros Igor Mitoraj, Botero, Edgar Negret fueron consumidas por el fuego.

—Ni mis calzones pude sacar, mijo —resumió su tragedia cuando intenté tranquilizarla sin éxito.

—Cuídense mucho porque ese hombre es capaz de todo —sentenció Marta Ligia refiriéndose a Carlos Castaño, al despedirse para regresar a Medellín.

Ese día, por primera vez, los enemigos de mi padre se metieron con su familia. El futuro se veía más que sombrío.

Pero su aparato militar también había sido golpeado al producirse las muertes de Juan Carlos Ospina, ‘Enchufe’ y Víctor Granada, ‘el Zarco’.

La guerra arreciaba y en respuesta mi padre ordenó detonar carros bomba en tres diferentes sectores de Bogotá. Los atroces atentados habrían de desencadenar la activación pública de un grupo que habría de ser letal para mi padre: los Pepes.

Y se inauguraron con dos ataques que claramente tenían la intención de notificarle que su familia sería desde ese momento su objetivo. El 31 de enero dinamitaron la casa campestre de mi abuela Hermilda en el municipio de El Peñol y activaron carros bomba en las entradas de los edificios Abedules y Altos, donde habitaba buena parte de las familias Escobar Gaviria y Escobar Henao.

Los atentados nos pusieron a correr de nuevo y a mi padre a buscar un nuevo refugio para nosotros. Y lo encontró rápido porque ‘Angelito’ nos llevó a un apartamento sobre la avenida La Playa, a un par de cuadras de la céntrica avenida Oriental de Medellín. Mi padre estaba allí y sin mayores preámbulos habló por primera vez de la necesidad de salir del país y escapar de la ola de violencia que se acercaba a pasos agigantados.

Mi padre planteó la posibilidad de que yo viajara a Estados Unidos, acompañado por Manuela, Marta, esposa de mi tío Fernando y sus dos hijas. Ah, y Copito y Algodona, la pareja de perritos french poodle de Manuela, que se negó a dejarlos. Luego dijo que si quería podría viajar con mi novia, pero aclaró que debíamos hablar primero con ella y con su familia.

—Mañana a la noche vas por Andrea para conocerla y hablamos acá con ella. Muchas pilas que no lo sigan —me dijo mi papá.

Acompañado por ‘Angelito’ salí raudo para la casa de Andrea, sin avisarle; por primera vez llegué allí con un solo escolta y un automóvil Mazda que ella no conocía. No le pareció anormal que le dijera que mi padre quería hablar con ella y de regreso a la caleta le pedí que mantuviera cerrados los ojos durante todo el trayecto.

—Chica, ¿usted qué le hizo a mi familia? —saludó mi padre a Andrea, que no pudo ocultar el susto.

—Es que ninguno de mis dos hijos se quiere ir para Estados Unidos si tú no viajas con ellos —agregó para distensionar el momento.

—Lo único que quisiera es continuar estudiando, pues recién he comenzado mis estudios en publicidad —respondió mi novia.

Como no había lugar al debate y a la demora, esa misma noche acompañé a mi madre a hablar con Trinidad, la mamá de Andrea, y al cabo de veinte minutos de charla mi suegra no puso objeción para el viaje.

Solo le pronunció en privado una frase premonitoria para despedirla:

—Mija, ya te vas a ir a sufrir.

En la tarde del 18 de febrero teníamos todo listo para el viaje a Miami, cuyo itinerario estaba programado para las diez de la mañana del día siguiente. Mi padre propuso que saliéramos con cinco horas de anticipación, pero surgieron dos preguntas: Si llegábamos muy temprano, ¿dónde ocultarse sin que nos vieran? ¿Cómo llegar al aeropuerto sin ser detectados?

Para resolver la primera duda decidimos enviar inmediatamente el automóvil Mazda que nadie conocía y dejarlo estacionado en el parqueadero del aeropuerto. Ahí permanecería hasta el momento del chequeo del vuelo. Con el envío anticipado de ese carro resolvimos otro problema: el equipaje. Llamamos a un contacto de mi papá en el aeropuerto, que se comprometió a recibirlo y a guardarlo mientras llegábamos.

Responder la segunda inquietud no fue fácil porque existía el riesgo cierto de que los Pepes nos siguieran y algo pasara en la carretera, así estuviéramos escoltados.

Entonces nos decidimos por una alternativa que funcionó: Andrea y yo tomamos un taxi en la calle, fuimos a la parte posterior del hotel Nutibara, en el centro de la ciudad, y subimos a una buseta que en una hora hace el trayecto hasta el aeropuerto por la autopista Medellín-Bogotá. Manuela, sus dos primas y Marta salieron más tarde con dos escoltas.

Así lo hicimos y no subieron muchos pasajeros, pero el viaje fue muy accidentado porque el conductor aceleraba a fondo y no parecía importarle su vida ni las de los indefensos que iban atrás; me dio rabia no poder protestar ni decirle nada para no llamar la atención. Detrás de la buseta, a prudente distancia, nos seguían ‘Nariz’ y ‘el Japonés’.

Como preveíamos, llegamos con bastante anticipación y nos fuimos directo al vehículo estacionado desde el día anterior.

Como precaución adicional, le entregué al ‘Japonés’ un listado con los nombres y teléfonos directos de la Procuraduría Regional, de los medios de comunicación locales y nacionales y los números privados de varios periodistas de renombre. El escolta empezaría a llamar en caso de que las cosas se salieran de control. Quedamos en que él me miraría todo el tiempo, atento a cualquier señal. Ese era nuestro plan B.

Después de cerrar los ojos un rato sin poder dormir, y con miedo a quedarnos dormidos, pasaron cerca de tres horas. Hasta que llegó el momento de entrar al aeropuerto. Nos aclaramos los ojos, nos estiramos y bajamos del carro. Al instante me sentí inseguro.

—Esto está caído, ¡Esto está caído! —le repetí a Andrea, que me miraba sin entender lo que yo decía, pues para ella —que no había crecido rodeada de miedo— esa era una mañana más en el aeropuerto de Rionegro.

No estaba inventando. Vi movimientos extraños, gente que evidentemente no esperaba a ningún familiar, ni vestida para la ocasión. Parqueada en un sitio prohibido y frente a dos policías aeroportuarios descubrí una camioneta Chevrolet Luv blanca de doble cabina que mi padre mencionó alguna vez como vinculada a los Pepes.

—Amor, entremos de una que no me gusta la gente que veo. Si logramos pasar inmigración estamos en una zona más segura, así que apúrese —le dije a Andrea.

Casi pasando por encima de la gente que hacía cola y que empezó a protestar, entramos al primer puesto de control. El funcionario del DAS revisó el pasaporte página por página, examinó detalladamente mi firma y la huella digital, miró y miró varias veces la visa de turista a EE.UU. y el permiso de salida del país firmado y autenticado días atrás por mi padre, que tenía su firma registrada en una notaría.

El funcionario migratorio me miraba con un gesto de inocultable desprecio. Quería encontrar un motivo para no dejarme pasar pero no lo halló. Así que apretó los dientes y estampó los sellos en ambos pasaportes.

Afuera del muelle internacional, en el pasillo público del aeropuerto y tras el vidrio con un tenue tinte oscuro, vi hombres vestidos de civil encapuchados y armados con fusiles y ametralladoras, que patrullaban el pasillo en grupos de a seis, como si se tratara de las mismísimas fuerzas de seguridad. Pude contar más de veinte encapuchados por todo el lugar. Los viajeros, los empleados de las aerolíneas, de las cafeterías y hasta los del aseo se miraban desconcertados. Nadie sabía quiénes eran ni a qué habían llegado. No tenían identificación oficial y ninguna autoridad se les acercaba siquiera. Había un silencio sepulcral en el aeropuerto.

Con todos los papeles en regla pasamos el detector de metales, los rayos x, los perros, los policías, todo. En la cola venían mi hermana y sus primas con su mamá. Las demoraron, pero todas pasaron y me dio mucha tranquilidad.

Pero casi al instante llegaron varios hombres del Cuerpo Élite de la Policía y detrás de ellos otros jóvenes que traían todas nuestras maletas y se dispusieron a abrirlas al mismo tiempo.

—No, no, no, un minutico, un minutico. Me hacen el favor y esperan porque no van a abrir así las maletas de mi familia. Con mucho gusto les permito que las revisen, pero de una en una y ante mis ojos. Respondo personalmente por el contenido de cada una, pero apúrense que nos deja el avión —dije, alarmado.

En ese momento ya había una multitud de viajeros observando. Pero en forma deliberada tardaron una eternidad en requisar las maletas que ya habían sido revisadas varias veces. Se notaba la intención de demorarnos para que perdiéramos el vuelo.

Entendí que podían ocurrir cosas muy graves y por eso empecé a fingir una leve picazón en una oreja, mientras buscaba al ‘Japonés’ entre la multitud agolpada tras el vidrio; quería hacerle la seña acordada para activar el plan B. Enseguida lo vi y cambié levemente el movimiento de los dedos e imité la forma de un teléfono. Captó el mensaje y se retiró.

Un policía me vio haciendo el gesto y de inmediato empezó a buscar entre la multitud, tratando de identificar a ese alguien con el que yo me había comunicado por una seña. Gracias a Dios no tuvo éxito y me preguntó furioso:

—¿Usted a quien mierda le estaba hablando?

—A nadie, simplemente me picaba la oreja —le mentí sin mucho éxito.

Luego discutí a gritos con los policías, les dije que era el colmo lo que nos estaban haciendo, que debíamos subir al avión y les mostré mi pasaporte con el sello de salida y la visa vigente. Pero el oficial al mando se limitó a decir que estaban haciendo tareas de control. Pero lo lograron, nos dejó el avión y no había otros más tarde. En ese momento me vi solo, por completo, a cargo de la seguridad y la vida de tres jovencitas y una mujer adulta.

Minutos después llegó el jefe de Policía del aeropuerto.

—Bueno, bueno, necesito que me desocupen ligerito el lugar, que ustedes ya perdieron su vuelo; así que necesito que se vayan de aquí de una vez.

—Qué pena me da con usted, señor, pero de acá no nos vamos a mover. Ustedes nos hicieron perder el vuelo a propósito y afuera están listos los Pepes para secuestrarnos. Usted los puede ver bien desde acá, ¿cierto? (se los señalé con el dedo). ¿Usted quiere que salga para que nos maten a todos? Me da mucha pena, señor, pero lo hago responsable por nuestra seguridad y nuestras vidas y deberá responderle a mi padre por lo que nos suceda de ahora en adelante.

El desconcierto era total. Hasta que de repente llegaron varios periodistas; fue un alivio ver las luces de las cámaras de televisión y los flashes atravesando aquel vidrio apenas oscuro. El arribo de los reporteros espantó a los encapuchados, que desaparecieron del pasillo principal. Pero eso no significaba que se habían ido.

En medio de la zozobra se me apareció la Virgen: un señor de unos cincuenta años al que nunca había visto; trabajaba para una aerolínea local y se llamaba Dionisio:

—Señor, sé que está en problemas. En lo que humildemente le pueda ayudar, cuente conmigo.

Pensé un momento y en voz baja se me ocurrió pedirle que me ayudara a conseguir una oficina ahí adentro, con teléfono y un directorio de páginas amarillas.

—Listo, cuente con eso, déjeme busco las llaves y cuando yo le haga la señal al fondo del pasillo, dígale a la policía que va al baño del fondo. Total, ellos saben que de acá usted no se va a mover.

así fue. El buen hombre cumplió y de un momento a otro yo estaba ahí, sin saber qué hacer. Habíamos planeado cuidadosamente cómo ingresar al aeropuerto, pero nunca cómo escapar de él.

Lo primero que hice fue buscar el nombre Aeroes, una aerolínea de mi padre, pero no lo encontré. Tenía la esperanza de hallar ahí algún nombre o un número para pedir ayuda. “Que manden un helicóptero de mi papá, no importa si queda grabado en cámara y después se lo decomisan... es la vida lo que estamos salvando”, pensé.

A punto de tirar la toalla, vi por una pequeña ventana que en ese instante aterrizaba un helicóptero de la empresa Helicol.

—¿Para quién es ese helicóptero, del que está bajando la piloto? Lo necesito —le dije a Dionisio.

—No, señor, es para unos ejecutivos que están esperando hace rato y ya tienen plan de vuelo, así que imposible.

De inmediato tomé las páginas amarillas, marqué el teléfono de Helicol y le pedí a Dionisio que solicitara a su nombre el servicio de un helicóptero. Quedaron en enviar el aparato apenas hubiera uno disponible.

El arribo del aparato era inminente y nos dirigimos hacia la puerta de salida de la plataforma donde estaban los helipuertos, pero los guardias lo impidieron. El asunto podría enredarse nuevamente, pero en ese momento llegó el delegado de la Procuraduría, a quien el ‘Japonés’ había llamado. Entonces no tuvieron opción y nos dejaron salir.

El tiempo de espera del helicóptero se hizo eterno. Ya en la plataforma, debimos abandonar el equipaje porque pesaba demasiado. Mientras organizábamos la forma de subir a la aeronave llegó un coronel, que claramente era del Bloque de Búsqueda.

—Estamos buscando a ese hijueputa de su papá para matarlo.

—Que tenga suerte, coronel.

—La próxima no se nos van a escapar así. Y donde lo vuelva a ver a usted o a su papito los voy a matar —replicó el oficial, que cerró el puño de la ira y le noté la intención de darme un golpe. Pero se abstuvo cuando miró a su alrededor y vio varios camarógrafos detrás de las rejas de seguridad de la plataforma.

El oficial se fue y Manuela, Nubia, Andrea, Catalina, Marcela, Marta y yo subimos al helicóptero, rumbo al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Con Copito y Algodona, claro. Allí nos esperaba un funcionario de la Procuraduría, a quien le pagué el valor del servicio del taxi porque no tenía dinero. Instantes después llegó un periodista del canal regional Teleantioquia.

A todos les dije que me esperaran y entré a una oficina a pensar qué hacer pues el reloj corría y era previsible que los Pepes vinieran a buscarnos. Hasta que se me ocurrió un plan.

—Vea, hermanos, la cosa es la siguiente. Nos iban a matar en el aeropuerto y me les acabo de escapar con mi familia. Les prometo que les doy una entrevista, pero necesito su ayuda.

—Cuéntenos qué necesita —respondieron.

—Vamos ya a un lugar y ustedes nos siguen en su carro, pero no pueden parar de filmar todo el tiempo por si nos pasa algo.

Aceptaron y nos dirigimos a toda prisa hacia el edificio Altos. Parecía una locura lo que me proponía hacer porque ese edificio acababa de ser objeto de un atentado y los Pepes sabían que ahí éramos presa fácil. Pero sabía lo que hacía. Tenía que llevarlos a un territorio que conocía a la perfección.

Una vez en el primer sótano del edificio, le di setecientos dólares de propina al taxista por haber ‘volado’ desde el aeropuerto. Antes de poner en marcha el plan, hablé con el reportero y concedí la primera entrevista de mi vida: hablé de lo sucedido, si mi padre se entregaría o no; en fin, contesté lo que pude y salí corriendo hacia las escaleras que conducen a la piscina del edificio. Por uno de sus linderos pasaba un pequeño arroyo y desde siempre dejamos allí un paso habilitado para escapar hacia el jardín del edificio vecino donde teníamos un apartamento y manteníamos todo el tiempo un vehículo con las llaves puestas y el tanque lleno en el parqueadero.

Mi hermana y sus primas ya habían cruzado y me esperaban al lado de un campero Mitsubishi. Esa fue nuestra ruta de escape. Según me contaron poco después, cinco camionetas repletas de hombres encapuchados se tomaron el edificio y lo pusieron patas para arriba buscándonos. Ya en ese momento estábamos en el Cero Cero, el edificio Ceiba del Castillo, donde nos pusimos ropa limpia para correr de nuevo porque sabíamos que los Pepes ya lo tenían ubicado.

Bajamos al sótano y cambiamos nuevamente de carro, esta vez un Renault-4 y nos dirigimos al apartamento de la avenida La Playa, el mismo desde donde habíamos salido para el aeropuerto esa madrugada. Allí encontramos a mi madre, que lloraba inconsolable por los reportes de la radio que daban cuenta de nuestro fallido viaje a Estados Unidos.

Tras un largo abrazo dije que ese apartamento no parecía seguro porque Copito y Algodona habían salido por televisión y era cuestión de minutos que los vecinos avisaran a la policía que ahí vivía la familia de Pablo. Apenas terminé de hablar sonó el timbre de la puerta. Era ‘Angelito’:

—Buenas, el patrón me mandó por ustedes; tenemos que movernos porque esta caleta no es segura. Juancho, el patrón mandó decir que saquemos la plata de la caleta porque este apartamento está caído.

—Listo, venga ayúdeme con eso, consigamos un destornillador de estrella para abrir el mueble de la plata —respondí señalando un escaparate donde estaba oculta.

Por largos minutos forcejeamos con el mueble sin poder abrirlo. Los tornillos estaban pegados.

—‘Ramón’ —así también le decíamos a ‘Angelito’—, no queda otra que abrir esto a golpes.

—¿No le preocupa el ruido que vamos a hacer?

—Más me preocupa abandonar esta plata y perder tiempo sacándola a las buenas; cuando los vecinos se quejen nosotros debemos estar de salida y no nos van a ver nunca más.

Después de patear y patear el mueble sin éxito pero con mucho ruido, de la cocina trajimos un enorme martillo y con él logramos penetrar la madera. El ruido era tremendo. Sentíamos que con cada golpe la policía entraría en cualquier momento.

Finalmente, metimos en un maletín el dinero y emprendimos la huida. Esa misma tarde, el apartamento de La Playa fue allanado. Nos pisaban los talones.

Cerramos los ojos durante el trayecto y ‘Angelito’ dio varias vueltas antes de llegar a otra caleta cercana, una casa que estimo quedaba en las inmediaciones del teatro Pablo Tobón Uribe de la ciudad.

Una vez que se cerró la puerta del garaje y pudimos abrir los ojos, vimos a mi papá.

Manuela bajó y le dio besos en la mejilla, mi madre los rodeó con un abrazo. Yo bajé con ‘Angelito’ y Andrea para ayudar con el escaso equipaje que llevábamos.

—Hola, papá, no pensé que te volvería a ver tan pronto. Qué bueno haber llegado, no te imaginas de la que nos salvamos. Fue como un milagro —le comenté mientras lo abrazaba y nos dábamos un beso en la mejilla.

—Tranquilo, hijo, lo importante es que están todos bien y acá conmigo. Algo estuve viendo por televisión y escuchando por radio. Estuviste muy bien con la jugada del helicóptero, ahí los botaste a todos —sonrió mientras me tocaba el hombro varias veces.

Pasamos la noche en la habitación que nos dieron a Andrea y a mí que escasamente tenía una cama sencilla. No había más colchones. Así aprendimos a dormir los dos, en una cama para una sola persona. Y así dormimos pegados desde entonces. Yo rezaba mucho antes de dormir, me llenaba de paz y tranquilidad para conciliar el sueño. Mis miedos los dejaba en manos de Dios.

Pasadas las seis de la tarde del sábado 20 de febrero de 1993 prendimos el televisor en una pequeña sala de la casa. Veíamos por cable la cadena univisión cuando informaron que nuestras visas habían sido canceladas por el embajador de Estados Unidos Morris Busby.

—Tranquilos que el mundo es muy grande; están Europa y Asia... Australia sería un buen lugar para ustedes. Déjenme y verán que yo consigo esas visas. O se van enchapados y yo les llego después allá, me monto en algún barco y les caigo ahí —soñaba mi padre en voz alta para levantar el ánimo de su familia.

Hizo un corto silencio y planteó otra opción:

—O queda otra alternativa... que nos escondamos juntos, que se queden conmigo, nos metemos a la selva un tiempo. Y ahora con el apoyo de los ‘elenos’ —el grupo guerrillero ELN— voy a recuperar mucho poder.

La conversación quedó en suspenso. Mi madre permaneció en su habitación, llorando en la cama. Ella estaba dispuesta a acompañar a mi padre, pero sin exponer más la vida de sus hijos. La selva como opción no parecía viable.

Durante toda esa semana mi madre, Andrea y yo usamos la ropa de mi padre pues no teníamos nada a la mano.

—¡Pilas!, que no los vayan a confundir conmigo por ahí —se burlaba mi papá al vernos con sus prendas.

Así, vestidos con ropa que no era la nuestra, el 24 de febrero celebramos mi cumpleaños dieciséis. No hubo fotos ni videos, solo un postre casero. En nada podía compararse a la fiesta de mis quince años en Altos, con más de ciento veinte invitados, tres orquestas, bufet, todos de esmoquin, isla artificial en la piscina y muchos otros derroches.

Un día después, el noticiero de las siete de la noche sería portador de otra muy mala noticia para mi padre: ese día y sin consulta alguna, Giovanni Lo pera, ‘la Modelo’, se entregó en la Fiscalía Regional de Antioquia. Mi papá quedó mudo porque acababa de perder ni más ni menos que al sucesor de ‘Pinina’.

En las siguientes horas los Pepes habrían de golpear muy duramente a quienes de tiempo atrás habían estado cerca de mi padre en los aspectos jurídico y político: el 27 de febrero destruyeron la hacienda Corona, propiedad de Diego Londoño White; el primero de marzo asesinaron a su hermano, Luis Guillermo; el dos de marzo asesinaron a Hernán Darío Henao, ‘HH’, administrador de la hacienda Nápoles, a quien las autoridades y los medios de comunicación relacionaron con la familia de mi madre. La verdad es que no tuvieron parentesco alguno; y el cuatro de marzo asesinaron al abogado de mi padre Raúl Zapata Vergara.

Por las noticias también supimos de la muerte del ‘Chopo’ y ahí entendimos que le habían dado el puntillazo final a mi padre. Ocurrió en su apartamento en el edificio del Banco Comercial Antioqueño, en pleno centro de Medellín, donde ‘Chopo’ y mi padre se habían reunido en ese sitio unos días atrás.

Cuando dieron la noticia, mi padre ya sabía cómo había muerto ‘Chopo’.

—A ‘Chopo’ lo entregó ‘Juan Caca’; la policía lo cogió y lo torturó, y el hombre les entregó las llaves del apartamento. Por eso cogieron tan fácil al ‘Chopo’, porque estaba dormido tranquilo pensando que ‘Juan Caca’ no iba a cantar donde estaba él. Sin duda un error que le costó la vida —contó mi papá mientras el noticiero presentaba las imágenes del apartamento de uno de los pocos bandidos fieles a él, de los pocos que lo llamaba por su nombre, que no lo dejó solo y no se entregó a la justicia. ‘Chopo’ era un hombre bravo, que disfrutaba desafiar a la ley.

—Papá, ¿qué vas a hacer si ya no te queda nadie por fuera que te proteja? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Te quedaste prácticamente solo, sin nadie afuera —pregunté angustiado.

—Vamos a ver, hijo —contestó, pensativo.

—Papá, no tienes quién te cuide. Creo que lo mejor es que nos dividamos los hombres por un lado y las mujeres por otro, en una caleta diferente por la seguridad de ellas. Si llegan por ti en cualquier momento y están ellas, imagínate la masacre. Hay que protegerlas para que no les vaya a pasar nada. Yo me quedo contigo, no importa lo que pase —le dije temblando de miedo y me miró en silencio.

—Creo que es lo mejor por el momento, mientras vemos qué pasa más adelante. ‘Angelito’ sirve más en este momento por fuera, peleando, pero no puede hacer las dos cosas al tiempo —respondió en señal de aceptación.

Por primera vez, mi padre decía sí a una sugerencia mía. Aceptar que me necesitaba a su lado para protegernos no me dejó dudas de que íbamos en caída libre. No quedaba nadie a quién acudir. Que ‘Angelito’ se convirtiera en enlace de mi padre con el mundo exterior significaba un riesgo enorme porque debía salir por largo tiempo y no tendría control sobre él.

Así, ‘Angelito’ se preparó para salir a una reunión y mi padre le dio tres horas de plazo para regresar; toda una eternidad para el momento que vivíamos. Era un gran riesgo permanecer en la casa esperándolo, y era también un riesgo ir a otra caleta a desgastarla sin una razón válida. ‘Angelito’ acababa de salir cuando mi padre preguntó:

—Grégory, ¿cuánto se demora bañándose? Imagino que tardará una hora y no puedo esperarlo tanto tiempo; vayamos a dar una vuelta en el carro mientras ‘Angelito’ regresa. Venga sin bañarse y me acompaña. ¿O me voy solo?

—Papá, te prometo que en diez minutos salgo bañado y vestido y nos vamos de una para donde quieras. Pero déjame bañar para estar fresco.

—Hágale pues, muévase.

Estuve listo quince minutos después y subimos al Renault 4 parqueado en el garaje. Mi papá iba vestido con una camiseta polo y jean. Su barba era abundante y se puso una gorra oscura.

Tal como me dijo, cerré los ojos y atrás quedó toda la familia, sola. Por dentro cargaba la angustia de imaginar qué pasaría si detenían a ‘Angelito’ y lo obligaban a entregar la guarida de mi padre. Jamás estuve de acuerdo con su violencia, pero nunca consideré ni medité siquiera la posibilidad de dejar solo a mi padre.

—Papá, ¿pero sí te parece que nos vamos de acá y dejemos a las mujeres solas? —le pregunté lleno de incertidumbres.

—Tenemos que hacer tiempo fuera de la casa, por seguridad; no se preocupe que vamos a dar un paseo por la ciudad mientras esperamos. Es mejor estar en constante movimiento. Yo le aviso cuándo puede abrir los ojos.

¿Paseo? ¿Cómo podía mi padre salir como si nada a las calles de una ciudad repleta de policías y de retenes siendo el hombre más buscado del mundo? Era la opción que ofrecía menos riesgos.

Hasta que llegó el momento de abrir los ojos y lo primero que vi fue la estación de buses del sector de La Milagrosa, el lugar de paso cuando iba a clase al colegio San José de la Salle.

Mi papá manejó tranquilo, respetó los semáforos y las señales de tránsito para parecer uno más del montón. Salir con él por las comunas del sector nororiental de Medellín era apostar la vida en un juego de ruleta. Así permanecimos por cerca de dos horas y media hasta que me pidió cerrar los ojos.

Para que me mantuviera tranquilo relataba lo que veía en la calle: que estaba pasando cerca de la caleta, que no veía movimientos raros, que todo parecía estar bien. Luego dijo que daríamos otra vuelta por el barrio y entraríamos a la casa. Eso hicimos. ‘Angelito’ ya había llegado y respiré profundo.

Doralba, la señora que cuidaba la casa, sabía coser muy bien a máquina y ella misma confeccionaba su ropa. Mi padre se estaba quedando sin sus jeans preferidos, de tela delgada, marca New Man y por eso Doralba le propuso hacer jeans parecidos para que tuviera de reserva. Le encantó la idea.

—Ah, muy buena su ayuda con los jeans. Y venga le pregunto una cosa: ¿usted estaría en capacidad de hacerme varios uniformes de Policía? —preguntó, seguramente pensando en un próximo plan.

Un par de días después mi padre nos avisó que debido a que los operativos se estaban concentrando en la zona céntrica de la ciudad, era mejor salir de allí. Dijo que nos esperaría en un nuevo lugar. A partir de ese momento y a lo largo de varios meses, habríamos de cambiar de caletas con mucha frecuencia.

‘Angelito’ lo llevó y regresó por nosotros dos días después. Nos llevó a dos casitas ubicadas en Belén Aguas Frías, que mi padre ya había bautizado como ‘Aburrilandia’. Así, muy aburridos, pasó la Semana Santa sin que pudiésemos realizar alguna actividad por el riesgo de que nos descubrieran allí.

Nuestra situación era más que difícil y mi padre habría de complicarla aún más el 15 de abril, cuando vimos en el noticiero que él había decidido realizar más ataques con carros bomba para forzar al Gobierno a cumplir sus exigencias.

Ese día explotó un carro bomba en la calle 93 con carrera 15 de Bogotá, que causó varias muertes y graves destrozos. Pero lejos de arrodillar al Estado, con ese atentado mi padre logró que los Pepes arreciaran su ofensiva contra él y todo lo que lo rodeara.

Las dramáticas imágenes de las víctimas, así como la destrucción de una amplia zona comercial de la ciudad, me llevó una noche a decirle a mi padre que estaba en desacuerdo con su violencia indiscriminada y en la injusta muerte de personas inocentes.

—No se te olvide que las primeras víctimas del llamado narcoterrorismo en Colombia fueron tu mamá, tu hermanita y tú con el atentado al edificio Mónaco. Yo no me inventé eso. Lo usaron contra mi familia y mi respuesta es utilizar la misma arma que quisieron emplear para destruir lo que más quiero que son ustedes.

—Pues a mí no me gusta la violencia, papá; eso empeora las cosas, nos aleja más cada vez de encontrar una salida. ¿Cómo estar de acuerdo con atentados en los que uno ve que caen niños inocentes? No creo que la violencia sea la única salida. Debes buscar otra.

—¿Y es que acaso crees que tu hermanita y tú no eran niños inocentes cuando les pusieron la bomba? ¿Cómo quieres que pelee la guerra contra un Estado que es tan o más terrorista que yo? ¿Cómo hago para combatir a una Policía y a un Gobierno corrupto aliado con los Pepes? No ves, pues, que al único narco que atacan es a mí? Por lo menos elegí ser un bandido y eso es lo que soy. No como ellos que de día usan el uniforme y de noche se ponen las capuchas.

—Papá, las guerras contra las instituciones no las gana nadie. Perdemos todos.

Poco después, mi padre consideró que ya era hora de salir de Aburrilandia y nos pasamos cerca de ahí, a una casa finca más grande y cómoda en el sector de Belén, con una vista imponente sobre la ciudad. Era la última de las fincas de esa zona y allí finalizaba la carretera pública. La casa tenía amplios corredores donde mi padre pasaba horas y horas divisando la ciudad.

En la parte de atrás había algunos establos y una pequeña marranera en desuso. Desde un costado de la finca se veía toda la carretera. El cuidandero, apodado ‘el Mono’, era quien se relacionaba con los vecinos.

También se encargó de alimentar cuatro vacas que mi padre hizo comprar para dar la apariencia de normalidad. Esos animalitos fueron toda una entretención para nosotros. Mi padre llevaba leche recién ordeñada para que tomáramos aún caliente. Eran instantes en los que se nos olvidaba que nuestro futuro era incierto y que estábamos en graves dificultades.

Aun así, intentábamos distraernos en cualquier cosa. un día emprendimos la tarea de reparar una casita campesina deteriorada que mi padre bautizó como el Hueco; para llegar allá había que caminar quince minutos desde la casa principal porque no había carretera.

‘El Angelito’ se propuso arreglar las goteras del techo, que eran muchas. Yo empecé a pintar la casa y muy rápido obtuve la ayuda de Manuela y de mi padre. Así pasaron varios días en los que agradecíamos que hubiera en qué matar el tiempo.

Faltaba resolver la falta de luz, que tenía tan poca potencia que para poder encender un pequeño televisor debíamos apagar todas las luces. Un día estábamos viendo el noticiero y se apagó el televisor porque Andrea fue al baño.

—Apague la luz, que estamos viendo el noticiero —gritamos mi papá y yo al unísono.

—Perdón, perdón, me olvidé. Amor, tráeme una linterna, por favor —respondió.

Una vez se perdió Copito, el pequeño perrito blanco. Gritamos su nombre por todos lados, pero nada. No pasó mucho tiempo cuando vimos que el animalito estaba al frente, en la comuna, socializando con los demás canes. Saltaba entre matorrales y obviamente regresó cuando le dio la gana. Desde el frente mi hermanita lo veía y rogaba que no se lo robaran porque nosotros no podíamos ir a rescatarlo.

De la misma manera en que mi padre tenía su correo, mi madre también tenía el suyo para comunicarse con su familia y con algunas pocas amigas. El de mi padre lo recogía ‘Angelito’ y el de mi madre, Andrea; y generalmente bajaban a la ciudad juntos, se separaban y se encontraban para regresar a una hora fija. Ni un minuto más, ni uno menos. La orden era estricta: solo habría un minuto de tolerancia pues se corría el riesgo de que alguna de las partes pudiera ser secuestrada y revelara la cadena de correos hasta llegar a mi padre.

El 25 de mayo de 1993 mi hermana cumplió nueve años. Esa mañana, Manuela, Andrea y ‘el Mono’ fueron a montar a caballo por los alrededores, pero se acercaron un par de hombres que vestían uniformes como de empleados municipales y le preguntaron a Andrea si ella era ‘la mona Ochoa’, en relación a la esposa de Fabio Ochoa Vásquez. Ella respondió que no y regresaron de inmediato a la casa a contarle a mi papá.

—Empaquen lo básico que nos vamos. Se cancela el cumpleaños de la niña. Ensillemos todas las bestias y montemos el equipaje ahí. Nos vamos por el monte hasta Aburrilandia, que está detrás de esa montaña. Conozco el camino de herradura —dijo mi padre, pendiente de que Manuela no escuchara.

—Hija, tengo un paseo de sorpresa para el día de tu cumpleaños. Lo haremos a caballo y caminaremos una parte para ver las flores del bosque. Yo sé que te va a gustar —improvisó mi padre, que de un momento a otro convirtió una fuga en un paseo.

‘El Mono’ y ‘Angelito’ cargaron un caballo blanco, le colgaron un bulto de víveres, algo de dinero efectivo en un maletín grande con tres pistolas y tres fusiles AK-47 con munición extra.

Pero mi madre quería llevar la torta. Se negaba a abandonarla.

—No, míster, cómo vamos a dejar la torta, después de todas las vueltas que dieron para traerla —insistió mi madre hasta que el pastel fue acomodado en una de las bestias.

Media hora después de preparar la intempestiva mudanza comenzamos a caminar cuesta arriba y perdimos el rastro de mi padre, que le dijo al ‘Mono’ que nos esperaba más adelante con Manuela, copito y algodona. Seguimos caminando por un camino de herradura, que se tornó más resbaloso aún con la llovizna que minutos después se convirtió en aguacero.

Mi madre iba a un metro de distancia del caballo, detrás la seguía yo y luego Andrea, cuando de repente sentimos el fuerte roce de las herraduras contra las piedras del terreno. El caballo blanco perdió el control, se paró en sus patas traseras y el peso del bulto y el maletín con las armas lo haló hacia atrás con más fuerza y vimos cómo se nos venía encima.

Andrea comenzó a correr cuesta abajo y yo hice lo mismo junto a mi madre, que empujaba y gritaba detrás. El camino tenía una pequeña saliente por donde pasaba un lindero con alambre de púa. Como pudo, Andrea se acomodó sobre el filo de la saliente donde apenas cabía. En el apuro pensé para mis adentros “donde cabe uno caben dos” y me acomodé como pude con ella, guardando equilibrio para no tocar el alambre. Mi madre habrá pensado que “donde caben dos caben tres” y si no se nos tira encima el caballo la hiere gravemente.

La situación volvió a su aparente normalidad. Caminamos el día entero y unos diez minutos antes de llegar vimos a mi papá que jugaba con Manuela como si nada.

—¿Cuánto nos falta, papá?— pregunté, exhausto.

—Ya llegamos, ya pasamos lo peor, que era la subida. Asómese y verá que es esa casita que se ve ahí abajo. Ahí donde está ese techo y unas vaquitas.

Llegamos a quitarnos la ropa porque estábamos al borde de la hipotermia y nos dimos una ducha de agua más helada aún. Pero ya vestidos volvimos a la normalidad. Mi mamá se organizó primero y luego ayudó a preparar algo de comer, mientras nosotros luchábamos para encender el fogón de leña.

Llegó la hora de dormir y subimos a la casita prefabricada sin terminar. Pero ‘el Mono’ había dejado una luz encendida y el lugar estaba lleno de todo tipo de escarabajos. No había forma de que salieran de la casa. Cuando nos fuimos a dormir, Andrea y yo no pudimos debido al intenso frío. No lográbamos calentarnos a pesar de las dobles prendas que llevábamos puestas. Los perritos dormían con nosotros y temblaban sin parar. Tuvimos que usar el secador de pelo de Andrea para calentar la cama porque seguíamos temblando de frío.

Ante el evidente deterioro de nuestra situación diaria, mi padre nos dijo uno de esos días que seguía trabajando en su vieja idea de unirse a la lucha guerrillera con el ELN.

—Yo ya tengo contacto directo con ellos. Me van a dar un frente para comandarlo. Voy a comprarlo por un millón de dólares. En la selva no me coge nadie. Ahí me les encaleto un tiempo, me dedico a recuperar mi negocio, me fortalezco y empiezo a tirar para adelante con el proyecto de Antioquia Rebelde porque yo no le veo otra salida a esto. Ya el Gobierno dijo que no va a negociar conmigo, que me quieren muerto.

Quedé mudo. No sabía qué decir frente al imposible que planteaba mi padre. Mi padre había demostrado que podía sortear cualquier riesgo, pero nuestras realidades ya no eran las mismas.

El tedio y la incomodidad en esa caleta hicieron que un día mi padre nos dijera que regresábamos al Hueco. Felices, dejamos Aburrilandia. Era el tres de junio de 1993. Esa noche me correspondió hacer el turno de vigilancia y me puse a escuchar noticias en la radio. En esas estaba cuando anunciaron la muerte de mi tío Carlos Arturo Henao.

Me puse muy triste y salí corriendo a avisarle a mi padre, a quien encontré abrazado a mi madre, que lloraba desconsolada frente al televisor donde también estaban pasando la noticia.

Por el simple hecho de golpear a mi padre, los Pepes asesinaron a un hermano de mi madre que nunca quiso participar en ningún hecho violento y que estaba dedicado a la venta de trapeadoras en Cartagena. Pero cometió el error de viajar a Medellín a visitar a su esposa y a sus hijos en un momento en que los Pepes controlaban el aeropuerto de Rionegro.

Esa noche, mi madre perdió a su segundo hermano. A Mario y a Carlos se los llevó la violencia y a Fernando se lo empezaba a llevar el cigarrillo, el abuso con las drogas y el desamor.

El aislamiento de mi padre con el mundo exterior era total y tal vez por eso durante semanas no percibimos la presencia de la ‘ley’. Pero mi padre era enemigo de permanecer demasiado tiempo en un solo sitio y decidió moverse.

En los siguientes meses habríamos de cambiar de caleta con bastante frecuencia. Del hueco salimos para una cabaña en la quebrada La Cristalina, un hermoso lugar por el Magdalena Medio antioqueño; de ahí salimos para un apartamento cerca de la Cuarta Brigada en Medellín y de ahí al complejo de edificios Suramericana, cerca de la plaza de toros de La Macarena.

Ahora que me puse en la tarea de recordar con precisión lo que vivimos en aquella época, es difícil saber con exactitud el tiempo que permanecimos encerrados en cada caleta. Ese fue un año en el que no contamos los días, no importaba si era domingo, lunes o viernes; no había diferencia, solo pensábamos en nuestra seguridad. Lo que sí sabíamos era que la mejor manera de desplazarnos de un lugar a otro era bajo la lluvia.

—A los policías no les gusta mojarse. Por eso si llueve es el momento ideal para moverse. Con lluvia no hay retenes —afirmaba mi papá.

Nosotros teníamos una interpretación de la lluvia diferente. Era un manto de protección para circular por la ciudad. Lloviendo viajábamos más tranquilos. Así que muchas veces la lluvia nos indicaba que había llegado el momento de partir.

Así, bajo un torrencial aguacero llegamos al complejo de edificios Suramericana y entramos por el sótano a un apartamento en el piso diez, de tres habitaciones y una de servicio, donde se acomodó ‘Angelito’. La vista de la ciudad era linda y nos esperaba una pareja joven con un recién nacido.

Los caleteros —contó mi padre— eran una pareja humilde de profesionales que se quedaron sin trabajo, estaban recién casados, con un bebé en brazos, sin casa propia y un futuro incierto.

—Les prometí que les regalaría este apartamento y el carrito cuando no los necesitara. Es más, ya son de ellos, están a su nombre. Eso los tiene muy contentos aunque saben que el encierro es duro, pero igual les he dado buena platica.

El mejor sitio de ese apartamento era un pequeño balcón desde donde se veían la ciudad y el paso de los convoyes del Bloque de Búsqueda o del Ejército. Allí pasábamos largas horas.

Una de esas noches a mi padre se le dio por prender un bareto de marihuana; era la primera vez que lo veía consumir. Mi madre hizo un gesto de desaprobación y se encerró en la habitación donde Manuela dormía profunda. Andrea observó la escena desde la sala y permaneció en silencio mientras buscaba distraerse con algunas revistas.

Estaba en la mitad de mi papá y de ‘Angelito’ —que también consumía— en una situación que no era nueva porque él nunca me mintió sobre su vicio; así que no lo juzgué mal por ello.

Alguna vez me confesó que cuando yo lo veía caminar lejos de la casa en la hacienda Nápoles era porque se iba a fumar marihuana. En esa ocasión me dio una clase magistral sobre los peligros del consumo de drogas, sus diferencias, efectos y nivel de adicción. Me dijo que si algún día quería probar alguna, que no lo hiciera con amigos sino con él.

En la mayoría de las caletas Andrea hacía las veces de profesora de Manuela porque mi madre se las arreglaba para que desde el colegio le mandaran tareas. Tenía una rutina diaria para educarse, en la ciudad o en la selva. Era un pasatiempo para ella y para la propia Andrea. La aburrición en los encierros prolongados llega más pronto si uno no inventa en qué ocupar su mente y su cuerpo. Mi madre también le dictaba clases a mi hermana y se dividía con Andrea la pequeña escuela de una sola alumna. Yo también recibía tareas a través de fotocopias de los cuadernos de los alumnos más aplicados, para no interrumpir mi último año de bachillerato. Eso hice durante meses a regañadientes, debido a lo difícil que era concentrarse.

Para rematar el ambiente de desazón que vivíamos por aquellos días el reconocido y respetado astrólogo Mauricio Puerta, publicó en la revista Semana la predicción de que ese mismo año mi padre moriría. “Posiblemente en esta transición Escobar tenga su cita con la muerte”, sentenció.

—Trata de ubicarlo a ver quién es ese, a ver qué te dice a vos, Tata —pidió mi padre y nos sorprendió porque siempre había sido escéptico a esas cosas del futuro.

Mi madre hizo algunas gestiones y logró ubicar a Puerta, a quien le envió los nombres y fechas y horas del nacimiento de todos. Él hizo llegar algunos casetes con sus predicciones, pero no fue sino hasta después de la muerte de mi padre que lo conoceríamos personalmente en Bogotá. Sus vaticinios nos sorprendieron por acertados. Para empezar, aseguraba que viviríamos por muchos años en una ciudad al lado de uno de los ríos más grandes del mundo. No especificó cuál. Tiempo después habríamos de residir en Buenos Aires, una ciudad bañada por las aguas del gran Río de la Plata. Debo decir que, respecto de nosotros, Mauricio no ha fallado hasta hoy.

Pero como siempre, llegó la hora de moverse nuevamente. Esperamos la noche y con los ojos cerrados llegamos a una vieja casa dentro de la ciudad. Era la vivienda del ‘Monito’, en referencia a un niño rubio de unos siete años que vivía allí con sus padres, los llamados ‘caleteros’.

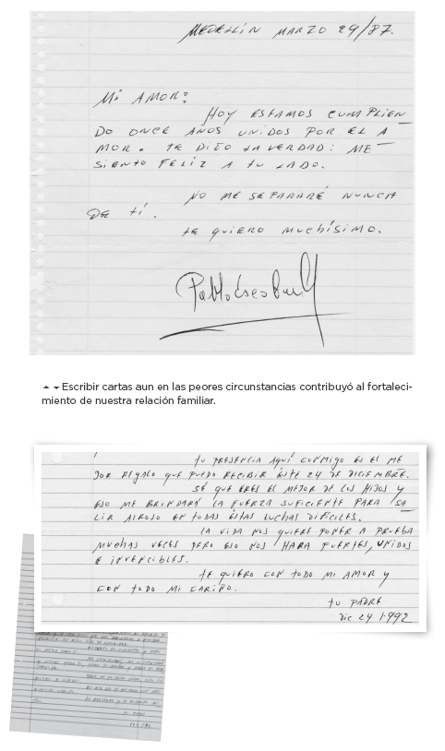

La casa tenía un pequeño patio al lado del comedor y la sala por donde al menos uno podía mirar al cielo a través de las rejas que impedían el ingreso de extraños. Allí celebramos el día del padre. Cada uno escribió una carta, como hacíamos con todos en cualquier fecha especial.

Días después mi papá permitió que mi madre, mi hermana y Andrea fueran a pasar unos días donde la profesora Alba Lía Londoño, para que Manuela cambiara un encierro por otro, viera a otras personas, aprendiera algo de arte, y lograra mejorar su ánimo. Preferí quedarme acompañando a mi papá.

En la semana en que nos quedamos solos empezaron a escasear los víveres y ya era tiempo de que la pareja de caleteros saliera a comprar comida. Hacia las cinco de la tarde se asomaron por la ventana, pero se dieron cuenta de que la policía estaba montando un retén en plena vía pública, justo en frente de la casa donde nos encontrábamos.

—Vamos a tener que suspender la salida, hermano. Hasta que esa gente se vaya. No queda otra que quedarnos quietecitos. No vayan a prender ninguna luz, ni el televisor, ni la radio ni nada. Y el monito que no haga ruido y si quiere jugar que lo haga por allá atrás en la cocina. No hagan ruido hasta que yo les avise que lo pueden hacer. Pilas, que esto no es para mí, pero no quiero que por pura casualidad estos me vayan a encontrar aquí —explicó al papá del monito después de confirmar a través de una hendija de la ventana de madera que en efecto los policías avanzaban en el montaje del puesto de control.

La situación era tensa. Mi padre dijo que lo mejor era dar la impresión de que la casa estaba deshabitada para que la policía ni se acercara.

Pasó largo tiempo mirando por el ojo mágico de la puerta principal y de vez en cuando me llamaba para que me asomara con cuidado a observar los movimientos de un policía que se había parado a escasos diez centímetros de distancia. Su silueta se veía perfecta, con el fusil entre las manos, el cañón apuntando al cielo y el sombrero verde con una de sus alas dobladas.

Los días pasaban y el retén seguía allí, inamovible. Solo podíamos ver que los agentes eran reemplazados por nuevos. Pero no se iban de ahí. La comida se había acabado y llegó un momento en que lo último que quedaba para comer era una vieja y verde sopa de mondongo, ya descompuesta, que pusieron a hervir de nuevo con más agua y un cubo de caldo de gallina. No había nada más para comer.

Durante varios días sentí todo tipo de miedos; pasaba por estados de optimismo, de aceptación, de negación, de desespero, de terror de solo imaginar la balacera que se formaría si los policías entraban a la fuerza y mi padre los enfrentaba a bala.

—¿Papá, y qué pasa si esos manes se quedan un mes ahí? Cómo vamos a hacer para salir de esta casa si la suponen vacía?

—Tranquilo, hijo. Ellos se van de ahí en cualquier momento; relájese que eso le sirve hasta para bajar de peso —contestó sonriendo, como si estuviéramos de camping.

Esos días fueron de profundos silencios, obligados por la discreción absoluta, para que no nos detectaran ahí adentro. Así que hasta las conversaciones se hacían escasas. Menos mal, pensé que mi madre, Manuela y Andrea no estaban porque si no el drama hubiera sido peor.

Encima de una mesa había algo más de dos millones de dólares en efectivo, pero estábamos maniatados. No se podía gastar un solo dólar porque ninguno de quienes estaba ahí tenía libertad para salir de la casa. Podríamos comprar el supermercado completo si queríamos. La sensación de impotencia era enorme. Al lado de mi padre experimenté una extraña forma de “pobreza” extrema.

Finalmente, ocho días después y cuando ya las fuerzas nos abandonaban, la policía levantó el retén, se fue y todo regresó a la normalidad.

Ese mismo día la nevera estuvo llena otra vez. Luego regresaron las tres mujeres y no quisimos comentar la horrible experiencia de los días anteriores.

El peregrinaje de caleta en caleta no habría de detenerse. Ahora llegamos a la casa azul. Aunque los Pepes hostigaban cada vez más a los abogados de mi padre, uno de ellos, Roberto Uribe, se las arreglaba para recibir los mensajes que lograba enviar con ‘Angelito’.

El contenido de las cartas había variado notoriamente en los últimos meses y ya en ese momento —finales de julio de 1992— mi padre había puesto sobre la mesa la posibilidad de que nosotros saliéramos del país, pero él desconfiaba de la seriedad de la Fiscalía.

—Tranquila, ‘Ula’, que Roberto Uribe está ayudando con la salida del país de ustedes. Esa es una de las condiciones para entregarme. El fiscal De Greiff se comprometió a conseguirles refugio en un país y luego yo me entrego.

Por esos días mi papá le decía ‘Ula’ a mi madre para burlarse porque le había tocado cocinar, limpiar y planchar, como lo hacía Eulalia, una antigua empleada de servicio doméstico, un lujo del que carecíamos desde que arreció la guerra.

Manuela y yo empezamos a notar que nuestros padres pasaban largo tiempo hablando sobre nuestro futuro. Luego comentaban sus charlas y sus conclusiones, que derivaron muy rápidamente hacia la necesidad de separarnos por el bien de todos. Ellos estaban de acuerdo en que Manuela y yo no deberíamos interrumpir más nuestros estudios.

—Yo sé que fuera del país no les pasa nada. Ya prometieron que les van a conseguir un país. Mientras tanto yo me escondo en el monte con los ‘elenos’ y no me vuelven a ver por un tiempo mientras preparo mi entrega. Ahora, a ustedes tampoco les pasaría nada si están conmigo en la selva; esa opción también está ahí, pero ustedes tienen que educarse y allí eso no es posible. Ustedes son nuestra prioridad y por ello he decidido, aunque su mamá no confíe, que lo mejor es que la Fiscalía los proteja en Altos. Ya autoricé que el CTI se instale en el apartamento 401 y organice su arribo; pero no tiene que ser mañana, aquí pasaremos juntos el cumpleaños de su mamá y ya falta poquito.

La noticia de nuestra eventual separación cayó como un baldado de agua fría. Pensé en mi futuro, pero también en mi padre. Y los dos eran prioridad. Me encontré frente a una gran encrucijada porque estaba seguro de que su segunda entrega a la justicia traería paz. Confiaba que él no desaprovecharía esta nueva oportunidad. Unirse al ELN era un salto al vacío. Pero la verdad es que el único acto de lealtad con él era aconsejarle que se entregara, sin más condiciones.

Esos días fueron grises y silenciosos. Los ánimos estaban bajos y en el aire se percibía una angustia muy intensa. Ese tres de septiembre de 1993 mi madre cumplió treinta y tres años. Celebramos por cumplir con el ritual, pero no porque hubiese ánimo de pasar un buen rato. Por primera vez un día como ese pasó sin pena ni gloria y la comida supo a incertidumbre.

Dos días después, el cinco de septiembre, tuvimos un motivo para olvidar nuestras amarguras. La selección de fútbol de Colombia venció de visitante 0-5 a la Argentina, en la recta final de su clasificación para el mundial Estados Unidos 1994. Ese día gritamos cada gol en la pequeña sala de televisión de la casa. Fue un instante de felicidad que duró los noventa minutos del partido. No olvido ese día no solo por la goleada sino porque hacía años no veía esa cara de felicidad en el rostro de mi padre.

Pero como no hay plazo que no se cumpla, llegó el día de partir, el día en que vi llorar a mi padre. Esa fue la primera y única vez que se dejó ver así. Yo también quise llorar pero pude contenerme para alentarlo cuando giró su rostro hacia abajo con los ojos encharcados. Era el 18 de septiembre de 1993.

Profundamente conmovido por esa escena, ahora era yo quien debía alentarlo a seguir, pensando que todo saldría bien. Era consciente de las dificultades, pero nunca dudé que mi padre encontraría el camino para entregarse de nuevo a la justicia. La vida nos puso a elegir entre una muerte segura en algún lugar de la selva de Colombia o apostar por el exilio y la rendición definitiva de mi padre.

Mi padre le dio un abrazo eterno a Manuela y otro a mi madre. A Andrea, la última de la que debía despedirse, no pudo decirle nada. Sus lágrimas no lo dejaban hablar. Inusualmente, yo seguía invadido de optimismo.

—Bueno, lamentablemente tenemos que irnos —dije con la voz entrecortada y acto seguido le di el último abrazo y beso en la mejilla.

Mi padre recobró el habla y dijo que seguía confiado en que los agentes de la Fiscalía fueran ‘buena gente’ y que cumplirían su palabra de perseguir a los Pepes. Sus palabras me tranquilizaron pues era la primera vez que él confiaba en un organismo estatal.

En el que no confiaba era en su hermano Roberto.

—Juancho y Tata, cuídeme mucho a la niña porque si me llega a pasar algo y Roberto queda con plata, puede ser que les colabore; pero si no, cuídeme a la niña que él es capaz de secuestrármela. Cuénteles esta información que tengo de los Pepes. Llévese estas direcciones para que se las dé a ellos. Dicen que no han atacado a los Pepes porque no tienen buena información. Ahora la van a tener. Bueno, hágale pues, que yo los sigo unas cuadras para ver que lleguen bien, y no se le olvide avisarme por radio que llegó bien.

Salimos de la casa azul y yo manejé un Chevrolet Sprint verde hasta Altos. Todo el tiempo miré por el retrovisor y vi que mi padre venía detrás de nosotros en otro vehículo, acompañado por ‘Angelito’.

Me sentí seguro por nosotros, pero me pareció demasiado riesgo que en semejante momento nos acompañara casi hasta la puerta del edificio donde viviríamos. Eran cerca de las once de la noche cuando giré a la izquierda para llegar a la portería del edificio y en ese momento mi papá tocó la bocina dos veces.

Una vez en el edificio, subimos al tercer piso donde estarían los agentes del CTI, pues mi papá nos había dicho que llegarían en grupos pequeños, para que no se supiera que nos estaban cuidando. Se suponía que todo sería manejado con mucha discreción, por seguridad.

Toqué varias veces la puerta y nadie abría. Toqué el timbre y tampoco. Empezaba a parecer raro cuando escuché una voz:

—¿Quién es? Identifíquese.

—Soy Juan Pablo Escobar Henao, hijo de Pablo Escobar. Estamos acá por órdenes de él para someternos a la protección de la Fiscalía General. Ábrame, por favor, que estoy con mi familia.

—¿Viene armado?

—¿Armado? ¿Para qué, hombre, por Dios?

Abrieron despacio y con sigilo. Eran dos agentes armados que nos miraban de arriba abajo con caras de que iban a enfrentar a las más peligrosas fieras. Al fondo del pasillo dentro del apartamento, varios hombres estaban tras las paredes apuntándonos con fusiles R-15 y ametralladoras MP-5.

—Tranquilos, muchachos, que somos nosotros. Perdonen que los haya despertado. Duerman, que mañana hablamos. Nosotros vamos a subir a nuestro apartamento 401 a dormir ahí.

—No, espere, que por lo menos dos personas deben estar con ustedes, por su seguridad —dijo ‘Alfa’, uno de los agentes que parecía dirigir el grupo.

—Pues venga subamos y vemos cómo está la cosa arriba porque en ese apartamento no hay muchos muebles —respondí.

En efecto el inmueble estaba prácticamente vacío. Ahí conocí a los agentes ‘A1’ e ‘Imperio’. El lugar estaba terminado casi en su totalidad, pero apenas había tres colchones, nada en la cocina y mucho menos algo de comer o tomar. Había que esperar al día siguiente a resolver esas falencias. Era tarde. Las luces del edificio estaban apagadas.

Al día siguiente, mi madre ya había hablado con una vecina, que nos prestó parte de su vajilla, algunas ollas y hasta la muchacha del servicio, que llegó al minuto con una bandeja llena de comida.

Dos días después llegó Juan Carlos Herrera Puerta, ‘Nariz’, mi amigo de la infancia que con el tiempo terminó convertido en mi escolta personal. Le había pedido que me acompañara porque tenía la corazonada de que debíamos tener protección extra. Tenía una escopeta de ocho tiros con salvoconducto vigente y por ello los agentes del CTI no podrían oponerse a su presencia, que les resultó muy sospechosa porque los únicos autorizados para tener contacto directo conmigo eran ‘A1’, ‘Alfa’, ‘Imperio’ y ‘Pantera’.

Lentamente empezamos a convivir, pero de un momento a otro ‘A1’ me notificó que ‘Nariz’ debía irse del edificio porque no estaba autorizado a permanecer a nuestro lado.

—Mire, ‘A1’. Hasta donde entiendo ustedes nos están cuidando porque así lo acordó mi padre con el fiscal y el Gobierno como parte del proceso de su reentrega. No tengo por qué pedirle permiso a usted para ver a quién invito y a quién no a mi propia casa. Si mal no entiendo, estoy en calidad de protegido, no de detenido. ¿O me equivoco?

‘Nariz’ no se fue. Logré imponerlo como nuestro guardaespaldas. Con la intervención de ‘Imperio’ la relación con ‘A1’ mejoró en los siguientes días y hasta empezamos a jugar partiditos de fútbol en el sótano del edificio.

Sin embargo, la distensión que vivíamos en Altos fue rota de manera intempestiva por un ataque de los Pepes.

Ocurrió pasadas las cinco de la tarde, cuando escuchamos unas explosiones que parecían juegos pirotécnicos. Me asomé con cuidado a una ventana y en la intersección de la transversal inferior con la Loma del Campestre se habían detenido cuatro vehículos particulares llenos de hombres armados y de civil. Descendieron y el que parecía ser un divertimento de jóvenes con pólvora se convirtió en una intensa balacera contra la fachada del edificio.

Nos escondimos en el clóset de la habitación principal y ‘Nariz’, oculto detrás de una matera, dijo que no valía la pena repeler el ataque porque su arma no era de largo alcance. Minutos después llegaron ‘A1’ y ‘Alfa’ con sus armas desenfundadas y muy nerviosos.

—Oiga, ‘A1’, ¿por qué no le salen a esa gente y los atrapan?, mire que están en la esquina disparando a diestra y siniestra — pedí desesperado.

—¿No ve que no puedo? Mi misión es protegerlos a ustedes, no salir a detener gente —quiso justificarse.

—¿Entonces para qué tienen en este edificio a más de veinte agentes cuidándonos si cuando nos atacan no hacen nada? — insistí y en ese momento desaparecieron los cuatro vehículos.

El inesperado ataque incrementó la dificultad de Manuela para conciliar el sueño y Andrea perdió el apetito a tal punto que pocos días después sufrió un desmayo que nos obligó a llevarla a una clínica acompañada por ‘Nariz’ y quince hombres del CTI. El médico que la atendió le dijo que tenía que comer porque su estado era preocupante.

Altos comenzó a convertirse en un fortín. Con decenas de bultos de tierra la Fiscalía armó tres trincheras, una sobre el techo de la portería donde permanecía un hombre las veinticuatro horas del día; otras en las otras dos esquinas sobre la avenida.

Al mismo tiempo, llegaron más hombres desde Bogotá. El número de agentes del CTI ascendió a cuarenta, armados con fusiles, pistolas y ametralladoras. Los patrullajes dentro del edificio se hicieron permanentes y una enorme y bullosa sirena fue instalada en la azotea del edificio.

La sirena fue estrenada muy pronto porque se escuchó un tiroteo y todo el mundo corrió a sus puestos. Nosotros nos apresuramos a ocultarnos en el último rincón del vestier de la habitación principal y ‘Nariz’ cerró la puerta para evitar que alguien ingresara. Los minutos se hicieron eternos. Mi madre, mi hermana y Andrea rezaban mientras yo charlaba con ‘Nariz’ a través de las puertas del baño y del clóset.

Cuando todo se calmó, un agente del CTI al que le decían ‘Carrobomba’ informó que tres hombres bajaron de dos carros y empezaron a disparar y uno de ellos lanzó una granada de fusil que impactó en la fachada del quinto piso del edificio.

Pantera llegó unas horas después y dijo que traía noticias de Bogotá:

—El doctor De Greiff les manda a decir que está buscando un país para ustedes, que no es que él esté demorando el tema sino que es un asunto delicado que hay que tratar con discreción. Que por eso los tiempos son lentos. Que confíen en que él quiere que su papá se entregue.

Con la intención de informarle a mi padre todo lo que sucedía, empecé a usar una filmadora pequeña en la que registré todos estos eventos. Pasé horas en el balcón grabando los vehículos que consideraba sospechosos. Era como un diario en video de cada ataque, de cada anomalía.