—¿Vos te alcanzás a imaginar a un tipo en una máquina de escribir diciendo “se extradita a Estados Unidos al señor Pablo Escobar Gaviria”? Yo no me dejo extraditar. Yo, bien rico y bien joven, ¿metido en una cárcel gringa? No saben lo que se les viene encima.

Mi madre no supo muy bien a qué se refería mi padre con esa enigmática frase pero tampoco le preguntó porque ya estaba acostumbrada a su hermetismo.

Esas primeras semanas de enero de 1986 fueron bastante tranquilas para nosotros. Era un solaz derivado de la ya recurrente estrategia de mi padre de eliminar de cualquier manera los obstáculos que se le aparecían en el camino. Hacía dos meses —tras la muerte de numerosos magistrados, especialmente de la Corte Suprema de Justicia y la destrucción de los expedientes relacionados con la extradición— habían desaparecido sus preocupaciones.

Además, el país seguía demasiado ocupado en atender a las miles de familias afectadas por la erupción del volcán Nevado del Ruiz —ocurrida una semana después de la tragedia del Palacio de Justicia— y en recomponer las altas cortes y poner a funcionar de nuevo el aparato judicial, como para dedicarse a perseguir a la mafia.

Tan distraído estaban el Gobierno y la Fuerza Pública que no repararon en el hecho de que mi padre prestó durante diez días dos de sus helicópteros para trasladar heridos y suministros en la zona del desastre de Armero. Les ordenó a los pilotos que durante ese tiempo suspendieran el transporte de cocaína y colaboraran en lo que requirieran los organismos de socorro. En los noticieros de televisión de esos días vimos varias veces las dos aeronaves.

No obstante, mi padre habría de demostrar violentamente que no tenía problema alguno en borrar con el codo lo que hacía con las manos.

Así lo entendimos una vez más aquel 19 de febrero de 1986, cuando sus hombres cumplieron la orden que les había dado meses atrás de asesinar, donde estuviera, al piloto Barry Seal —Adler Barryman Seal— el infiltrado de la agencia antidrogas estadounidense, DEA, que tomó la fotografía en 1984 en la que aparecen mi padre y ‘el Mexicano’ cuando cargan cocaína a un avión en Nicaragua.

Después de sucedidos los hechos, me contaron que mi padre encargó a alias ‘Cuchilla’ —un peligroso delincuente del municipio de La Estrella— de organizar el atentado sin importar la cantidad de dinero que hubiera que gastar. ‘Cuchilla’ se estableció en Miami por largo tiempo a la espera de conseguir información sobre Seal.

—Ese me las paga.. vivo no se queda —le habría dicho mi padre a ‘Cuchilla’.

La tarea no resultaba fácil porque el piloto estadounidense era testigo protegido de la DEA y muy posiblemente le habrían cambiado la identidad y estuviese viviendo en cualquier rincón de ese país.

Finalmente, los contactos mafiosos de mi padre en Miami le contaron a ‘Cuchilla’ que Seal se había rehusado a aceptar los protocolos de seguridad de las autoridades estadounidenses y prefirió continuar su vida como si nada hubiera pasado. También suministraron el lugar exacto donde vivía: Baton Rouge, Estado de Luisiana.

‘Cuchilla’ envió hasta allá a tres sicarios que balearon a Seal cuando subía a su automóvil, un Cadillac blanco, en el parqueadero del centro de tratamiento comunitario del Ejército de Salvación, un movimiento religioso internacional.

Mi padre supo casi de inmediato que sus hombres habían asesinado a Seal, pero dos días después ‘Cuchilla’ le contó que los sicarios habían sido detenidos cuando se dirigían al aeropuerto de Miami para regresar a Colombia. Les esperaba una larga condena.

Desde el día en que mi padre decidió que sería un criminal, nosotros ignorábamos el instante en que él ordenaba asesinar a alguien o cometer determinado delito. Acababa de ocurrir la muerte de un testigo de la justicia estadounidense y él sabía que le acarrearía graves consecuencias, pero pudo más su ánimo de venganza porque Seal lo había traicionado.

Él era hábil en separar negocios y fechorías de su entorno familiar y así lo haría hasta el último de sus días. Prueba de ello es que nosotros no supimos que había sentenciado a muerte a Barry Seal y menos aún que sus hombres cumplieron la orden, pero su sagacidad le permitía mantener una actitud inalterable frente a quienes lo rodeábamos.

En mi noveno cumpleaños el 24 de febrero —cinco días después del homicidio de Seal—, escribió una carta de dos páginas en la que me dio una lección de vida:

“Hoy estás cumpliendo nueve años, ya eres un hombre y eso implica muchas responsabilidades. Quiero decirte hoy que la vida tiene momentos hermosos pero también tiene momentos difíciles y duros; esos momentos difíciles y duros son los que forman a los hombres. Sé con absoluta certeza que los momentos difíciles de tu vida los afrontaste siempre con mucha dignidad y muchísimo valor...”.

Ese era mi padre. Un hombre capaz de escribir bellas cartas y de llegar a cualquier extremo por su familia, pero también alguien capaz de hacer mucho daño.

Y se la jugó por esas dos opciones porque a su manera siempre estuvo con nosotros, al tiempo que encontró en el terror la mejor estrategia para hacerles ver a sus enemigos que estaba dispuesto al todo por el todo.

El telón de fondo de su irracional forma de actuar siempre fue la extradición, contra la que luchó frontalmente hasta que él y todos los carteles del narcotráfico lograron eliminarla de la Constitución Nacional.

Pero antes de que eso ocurriera, mi padre echó mano del ejército de criminales que tenía a su disposición. Y ya no se detendría.

Una semana antes de que Belisario Betancur le entregara la banda presidencial a Virgilio Barco, en el norte de Bogotá sus hombres asesinaron a un magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que había conceptuado a favor de varias extradiciones; los sicarios de mi padre también balearon en Medellín a un magistrado del Tribunal Superior de Antioquia, que había ordenado investigarlo por la muerte de dos detectives del DAS.

Con esos dos asesinatos selectivos mi padre envió el doble mensaje de que sería implacable con los jueces que insistieran en aplicar la extradición y con aquellos que iniciaran acciones judiciales en su contra.

Una semana antes de que Belisario Betancur le entregara la banda presidencial a Virgilio Barco, en el norte de Bogotá sus hombres asesinaron a un magistrado de la Corte Suprema de Bogotá y otro del Tribunal Superior de Antioquia en Medellín.

Como de enviar mensajes se trataba, el seis de noviembre de 1986, un año después de la toma del Palacio de Justicia, mi papá dio a conocer la existencia de los Extraditables, un grupo clandestino que lucharía contra la extradición. La verdad es que él era los Extraditables. Él inventó el lema “Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”. Nunca hubo una organización detrás.

Si bien mi padre asumió el liderazgo de los Extraditables y no consultaba el contenido de los comunicados ni las decisiones militares, a los narcos sí les cobraba cuotas mensuales para financiar la guerra. Algunos hacían jugosos aportes, como ‘el Mexicano’ y Fidel Castaño, pero otros eran tacaños y por eso los llamaba con cierto tono de amenaza a recordarles la deuda.

A partir del primer comunicado de los Extraditables, mi padre consultó un diccionario Larousse para utilizar las palabras precisas. También estaba al tanto de que la redacción y la sintaxis fueran adecuadas.

La extradición llegó a ocupar un lugar tan importante en la agenda diaria de mi padre que incluso un día soñó que lo capturaban en un allanamiento y lo extraditaban casi que de inmediato. De todas maneras pensó en un plan para enfrentar esa eventualidad: secuestrar en Washington un bus escolar y amenazar con volarlo. Y hacerlo, si era necesario.

El 17 de noviembre de 1986, ‘el Mexicano’ concretó su intención —que ya le había anunciado a mi padre— de vengarse del coronel de la Policía Jaime Ramírez, quien estuvo al frente de la ocupación y destrucción de sus laboratorios en varias partes del país.

Semanas después, los asesinatos, las intimidaciones y la aparición de los Extraditables habrían de darle un primer triunfo a la mafia sobre la extradición. El 12 de diciembre de 1986, los veinticuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia determinaron que la ley aprobatoria del tratado de 1979 suscrito con Estados Unidos era ilegal porque no fue firmada por el presidente Julio César Turbay, sino por Germán Zea Hernández, el ministro de Gobierno que en ese momento cumplía funciones presidenciales.

Mi padre y otros narcos celebraron la decisión porque en forma automática se caían las órdenes de captura que pesaban sobre ellos, pero no contaban con que el presidente Barco apelaría a un viejo tratado con EE.UU. que permitía extraditar por vía administrativa, es decir, en forma directa, sin la aprobación de la Corte como requisito previo.

Pero un comentario editorial del periódico El Espectador según el cual a la mafia se le aguó la fiesta luego de la decisión presidencial de revivir la extradición, habría de desatar la furia de mi padre, que revivió su antigua idea de cobrar el daño que de tiempo atrás le estaban causando las publicaciones del periódico bogotano. Dicho diario registró así el suceso: “A las siete y quince de la noche se produjo el crimen, cuando don Guillermo Cano, al timón de su vehículo, redujo la velocidad para girar hacia el norte, en el cruce de la carrera 68 con calle 22. Fue detectado sorpresivamente por un hombre que le estaba esperando en el extremo del separador central de la congestionada vía. Disparó sucesivamente sobre la ventanilla izquierda del conductor”.

El maestro Rodrigo Arenas Betancourt donó un busto de Cano, que la Alcaldía de Medellín instaló en el parque Bolívar de esa ciudad. Mi padre calificó el homenaje como una ofensa.

—Cómo vamos a dejar que vengan a colocar un busto de Guillermo Cano en Antioquia —dijo mi papá mientras consumía su dosis nocturna de marihuana. Esa noche lo acompañaba ‘el Chopo’, que se ofreció a dinamitar la escultura sin cobrarle un peso.

La familia reconstruyó el busto, y lo puso de nuevo en el mismo parque, pero nuevamente ‘el Chopo’ se ofreció a destruirlo, esta vez con una mayor cantidad de explosivos. La escultura fue retirada en forma definitiva.

La persecución a El Espectador fue tal que mi padre ordenó incendiar los carros repartidores del diario en Medellín y amenazar a los voceadores en las calles. El Espectador desapareció de la ciudad.

Tras el homicidio de Guillermo Cano, nos ocultamos durante varias semanas en la caleta La Isla, en la represa El Peñol. Una mañana observé a mi padre sentado en una mesa con Carlos Lehder, Fidel Castaño y Gerardo ‘Kiko’ Moncada, muy interesados en un libro y con una libreta de anotaciones al lado. Aunque en ese momento no entendí de qué se trataba y tampoco me animé a preguntar, alcancé a leer el título: El hombre que hizo llover coca.

Años después entendería que más que interesados en la lectura, aquella vez mi padre, Lehder, Castaño y Moncada estaban preocupados en realidad por el contenido del libro, en el que el autor Max Mermelstein —un ciudadano judío-estadounidense que murió en 2008 —contaba su experiencia como trabajador de mi papá y de todos los capos del cartel de Medellín.

Según relataba, en seis años introdujo a Miami y al sur de la Florida cincuenta y seis toneladas de cocaína que enviaron mi padre y sus socios, que les representó cerca de treinta millones de dólares. Pero las cosas cambiaron drásticamente cuando la Policía de Miami lo detuvo en 1985 y esperó que sus jefes pagaran la fianza para quedar en libertad; pero uno de los enlaces de mi padre en la Florida se asustó y lo que hizo fue amenazar a su familia, lo que lo obligó a cambiar de bando y a colaborar con las autoridades estadounidenses.

A comienzos de 1987, el aparato sicarial de mi padre demostraría que no conocía límites, aún en las condiciones más complejas. Pero no siempre tenía éxito.

Como en el fallido atentado contra el embajador de Colombia en Budapest, Hungría, Enrique Parejo, cuyo asesinato oí que había sido ordenado por mi padre porque en su condición de ministro de Justicia del Gobierno de Virgilio Barco, Parejo firmó las resoluciones de extradición de trece personas. La ejecución del plan estuvo llena de dificultades porque el régimen policial de Hungría imponía severas restricciones para el ingreso de turistas y hacía casi imposible introducir armas ilegales. En otras palabras, el embajador estaba bien resguardado y por eso el sicario terminó por decirle a mi padre que desde Colombia no se podía organizar un homicidio de esas características.

Desconozco los detalles del complot y nunca le pregunté por ese episodio. Finalmente, en la mañana del 13 de enero de 1987, un sicario disparó cinco veces contra el embajador, que resultó gravemente herido. Cada acción violenta de mi padre producía consecuencias directas contra nosotros y por eso nunca estuvimos de acuerdo con hechos como ese.

Pocos días después, veníamos de pasar el fin de semana en la hacienda Nápoles, que aunque ya estaba confiscada mi padre usaba y disfrutaba sin limitación alguna. Mi padre conducía una camioneta Toyota y a su lado iban mi madre y Manuela; atrás, Carlos Lehder y yo.

Mi padre había enviado dos vehículos adelante, que debían estar a no más de dos kilómetros de distancia entre sí para no perder la señal del radioteléfono en áreas tan montañosas como esas.

Era hora de almuerzo, el día estaba despejado y había pocas nubes. Mi padre solía transitar por esa ruta después de las dos de la madrugada, pero su deseo de hacer el paseo familiar hasta Medellín lo impulsó a manejar de día. Se sentía seguro de saber que cualquier presencia de la Fuerza Pública sería reportada con seis kilómetros de anticipación, distancia más que suficiente para escapar.

De un momento a otro, por el radioteléfono escuchamos la voz de Luigi, un muchacho de Envigado que recién empezaba a trabajar con mi padre. Él era uno de los que iba adelante, en un carro discreto, acompañado por Dolly, quien escondía el radio. En tono normal dijo que acababa de pasar el peaje en Cocorná, casi a mitad de camino entre Nápoles y Medellín, y vio un control policial de rutina con cuatro o cinco agentes uniformados.

—Hay unos ‘tombitos’ poquitos —dijo para tranquilizarnos.

Mi padre continuó manejando sin disminuir la velocidad y yo empecé a preguntarme por qué no paraba, pero no dije nada.

—Pablo, ¿no será que nos estamos acercando mucho a la zona del retén? ¿Cómo querés hacer para pasarlo? No creo que sea bueno ir acá en el mismo carro con tu familia, ¿no te parece? —preguntó Lehder.

—Sí, yo sé, Carlos. Esperate que antes del peaje hay una curva en una parte alta de la montaña donde podemos ver sin que nos descubran.

Llegamos a la curva y al costado izquierdo había un restaurante, desde cuyo estacionamiento se podía ver el retén sin necesidad de bajar del vehículo.

Mi papá decidió hacerle caso a Lehder y le dijo por radio a ‘Otto’ —que venía detrás en un automóvil Renault 18 con ‘Mugre’ y ‘Paskín’— que se hicieran a nuestro lado para hacer trasbordo porque prefería que mi madre, Manuela y yo nos fuéramos solos hasta Medellín en el campero que él conducía.

‘Otto’ ayudó a pasar al automóvil el maletín deportivo de mi papá, el morral de Lehder y comida empacada en refractarias que mi madre le había preparado para esa noche de soledad. La idea era que regresáramos a Medellín y él seguiría escondido de finca en finca en los alrededores de Medellín.

Lehder bajó del campero con el fusil en la mano y guardó la ballesta en el baúl del carro. Mi padre llevaba en la cintura su pistola Sig-Sauer y una ametralladora automática Heckler colgada al hombro. Recuerdo muy bien esa ‘metra’ —como la llamaba mi papá— porque la llevaba a todas partes y en las noches la dejaba al lado de sus zapatos y amarrada a los cordones por si le tocaba salir corriendo.

Mi madre se dirigió hacia el peaje, al tiempo que mi padre subió al asiento de atrás del Renault 18, entre ‘Paskín’ y Lehder, pero no advirtieron que dos agentes del DAS vestidos de civil almorzaban en ese momento en el restaurante y vieron todos sus movimientos. Los detectives pagaron la cuenta, caminaron hacia la carretera y luego comenzaron a correr en dirección al peaje con pañuelos en la mano y gritando que atrás venían hombres armados.

En ese instante mi madre ya estaba detrás de dos vehículos que esperaban pagar el peaje.

De pronto, vi que el Renault 18 venía en contravía y llegó a la cabina del peaje segundos antes que los agentes de civil. Entonces Lehder sacó la cabeza por la ventana con la ametralladora de mi padre a la vista y gritó: “Somos agentes del F-2... no disparen”. obviamente no les creyeron y comenzó una tremenda balacera. Mi madre no había pasado todavía el peaje y quedamos en medio del fuego cruzado.

Un agente de la policía sacó su revólver, disparó al parabrisas trasero del automóvil y la bala fue a dar justo donde mi padre había apoyado su cabeza. Desde la ventana del copiloto, ‘Otto’ le disparó a un policía, que alcanzó a lanzarse a una alcantarilla. Y ‘Paskin’ soltó una ráfaga al aire con su fusil AK-47. En ese instante tuve miedo de las balas perdidas y me lancé encima de Manuela para protegerla. Finalmente, escuché el ruido de las llantas y el sonido inconfundible del motor del Renault 18 que se alejaba del lugar.

Los gritos de la gente en el peaje y el Policía que pedía auxilio porque no podía salir de la alcantarilla de más de tres metros de profundidad, hicieron del lugar un caos completo. Momentos después llegó un policía y le dijo a mi madre que nos fuéramos del lugar, que no pagáramos el peaje, pero uno de los agentes de civil se opuso porque había visto que los hombres que causaron la balacera salieron de nuestra camioneta.

Así que nos hicieron bajar apuntándonos con armas y nos requisaron de muy mala manera. A cerca de veinte personas que en ese momento estábamos en el peaje nos metieron a la pequeña casa de la administración donde solo cabíamos de pie. Manuela lloraba inconsolable.

Los minutos y las horas empezaron a pasar y solo escuchábamos gritos y amenazas de los policías.

—Van a ver, hijueputas, lo que les vamos a hacer; de esta no se van a salvar, narcotraficantes asesinos —decían a través de las ventanas.

Entretanto, mi madre pidió varias veces el favor de que le alcanzaran la pañalera con el tetero y la ropa para cambiar a Manuela y alimentarla, pero nada. Así estuvimos por cerca de cinco horas hasta que llegó un policía y dijo que nos llevaría al comando de la Policía de Antioquia en Medellín. Mi madre, mi hermana y yo viajamos en la parte de atrás de la camioneta que horas antes manejaba mi papá. Durante buena parte del trayecto el policía se la pasó dándole un sermón a mi madre por haber parido hijos de un bandido.

En el primer piso de la sede policial nos esperaba el coronel Valdemar Franklin Quintero. Bajamos de la camioneta con mi hermana dormida y envuelta en su cobija. Mi madre fue a coger la pañalera para tenerla a mano, pero el oficial se la arrebató e hizo lo mismo con la cobija de Manuela, a quien despertó de un jalón que casi la tira al piso.

—Lleven a esta vieja hijueputa y a los hijos de esa lacra al calabozo —gritó el coronel y sus hombres se apresuraron a cumplir la orden.

—Por favor, déjeme por lo menos la cobija de la niña y su pañalera para prepararle la comida. Lleva horas sin comer y en el peaje no nos dieron ni un vaso de agua. ¿Aquí va a ser igual? —dijo mi madre entre sollozos antes de perder de vista al coronel, al que se le notaba un odio visceral hacia mi padre.

Una vez disminuyó la actividad en el lugar, una mujer policía se acercó a mi madre y le entregó un tetero preparado. Eran ya cerca de la una y media de la mañana.

—Vea, señora, tome el tetero para la niña. Esto es lo máximo que puedo hacer.

De pronto escuchamos unos pasos y los gritos de alguien que no parecía llevársela muy bien con los policías. No sabíamos qué sucedía, pero era claro que tenía que ver con nosotros. Hasta que irrumpió un hombre de vestido y corbata que resultó ser el abogado José Aristizábal, enviado por mi padre.

—Señora, vengo de parte del señor. Él está bien y no se preocupe que mañana la saco. Lo más importante es que voy a llevar a sus hijos a casa.

—Doctor, muchas gracias por lo que está haciendo. Llévelos donde su abuela Nora —respondió mi madre al tiempo que le entregaba a Manuela y él se las arreglaba para cargarla a pesar de su maletín ejecutivo.

Salí detrás de él. Recuerdo que el hombre apuraba el paso y me decía:

—Tranquilo, joven, que esto ya pasó; vámonos rápido antes de que se arrepientan. Nos vamos para donde su papá, que está desesperado por verlos.

Poco después llegamos a una casa en la transversal superior, donde mi padre tuvo durante años su oficina principal. Allí estaba con Lehder, ‘Otto’, ‘Mugre’ y ‘Paskin’. Manuela venía dormida. Mi padre se acercó, le dio un beso en la frente y dio la orden de que la llevaran donde mi abuela Nora.

—Grégory, quédese conmigo para que comamos algo. ¿Tiene hambre? O quiere ir donde su abuelita. No se preocupe que mañana saco a su mamá de allá. Ese hijueputa que no me le dio tetero a la niña me las va a pagar. Venga a comer alguna cosa a la cocina y yo lo llevo después donde su abuelita.

Una vez superado el incidente, el abogado Aristizábal contó detalles de la charla que sostuvo con mi padre antes de ir por nosotros a la sede policial.

—No olvido la expresión de su papá aquella vez. Fue la única ocasión que lo vi llorar; y me decía: “Abogado, ¿quién es más bandido? ¿Yo, que elegí serlo? ¿O aquellos que prevalidos de la majestad de la autoridad ultrajan a mis hijos y esposa inocentes con su uniforme de policía? Respóndame, abogado, ¿quién es más bandido?”.

Pocos días después se produjo la captura de Carlos Lehder en el municipio de El Retiro, oriente de Antioquia, después de que los vecinos se quejaron por los escándalos que protagonizaban los habitantes de una vivienda del sector. Los policías que lo capturaron ofrecieron liberarlo a cambio de quinientos millones de pesos que mi papá dijo estar dispuesto a pagar, pero Lehder se negó.

El Gobierno aprovechó el inesperado golpe contra el cartel de Medellín y en escasas nueve horas aplicó la extradición por vía administrativa y envió a Lehder a Estados Unidos sin trámite interno alguno.

Con el riesgo de la extradición otra vez sobre la mesa, mi padre y los demás capos de la droga concentraron sus esfuerzos en echar abajo la interpretación que el Gobierno hacía de las normas que permitían extraditar. Y lo lograron de nuevo el 25 de junio de 1987, cuando la Corte Suprema dejó sin vigencia la norma utilizada por el Gobierno para extraditar directamente.

El nuevo ministro de Justicia, José Manuel Arias no tuvo otra opción que derogar cerca de un centenar de autos de detención con fines de extradición, entre ellos el de mi padre, que otra vez quedaba sin cuentas pendientes con la justicia.

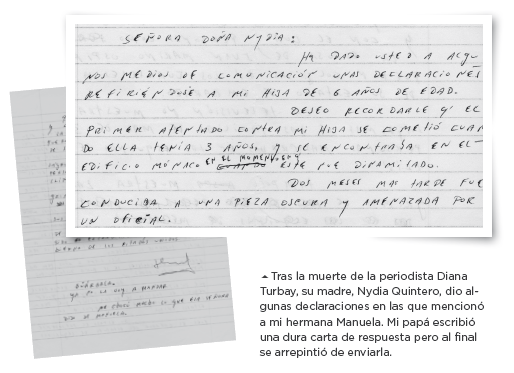

Con semejante respiro y como no ocurría desde hacía bastante tiempo, ese segundo semestre de 1987 volvimos a estar en familia. Y en el mejor sitio que uno se pudiera imaginar: el edificio Mónaco, donde mi padre habría de permanecer más de tres meses con nosotros en forma casi continua.

Durante varias semanas mi padre se movilizó tranquilo por Medellín en diez Toyotas Land Cruiser, cada una con cuatro o cinco hombres con fusiles AR-15. En una ocasión, cuatro policías en moto detuvieron la caravana para revisar documentos y salvoconductos. Mi papá conducía uno de los vehículos y a su lado mi tío Mario Henao llevaba una ametralladora.

Los ocupantes de los camperos descendieron y empezaron a entregar sus armas, pero cuando le correspondió el turno a mi tío Mario encañonó a los uniformados.

—Pablo, ¿esta manada de maricas son los que te cuidan a vos? Llegan cuatro policías y cincuenta guardaespaldas se dejan quitar las armas. ¿Esta es la clase de leones que te cuidan a vos, Pablo? Estás jodido. Háganme el favor, señores policías, y devuelvan las armas para que nos evitemos un problema más grande.

Atemorizados, los agentes permitieron que la caravana reanudara su marcha.

Pero la temporada de relajamiento habría de durar muy poco porque a finales de octubre de 1987 sicarios del ‘Mexicano’ asesinaron cerca de Bogotá a Jaime Pardo Leal, ex candidato presidencial y líder de la Unión Patriótica.

El crimen del reconocido dirigente de izquierda desató una nueva cacería de los capos del narcotráfico y mi padre regresó a la clandestinidad. Se escondió en la caleta conocida como La Isla, en El Peñol y desde ahí continuó manejando todos sus negocios.

Por aquellos días recibió la inesperada visita de Jorge, ‘el Negro’ Pabón, quien acababa de regresar a Colombia luego de pasar un par de años en una cárcel de Nueva York, acusado de narcotráfico.

Pabón empezó a visitar con bastante frecuencia a mi padre y sus charlas eran muy largas. Mi papá lo apreciaba de verdad y su cercanía se afianzó a tal punto que un día le dijo que mientras conseguía dónde vivir ocupara un apartamento en el tercer piso del edificio Mónaco.

Pabón agradeció el gesto de mi padre y semanas después se trasteó al apartamento, que mi madre decoró con muebles italianos sacados de otros lugares del edificio.

Pabón entraba y salía del edificio cuando quería y casi siempre iba a las caletas donde se ocultaba mi padre. Justamente en una de esas charlas habría de surgir un asunto menor, un lío de faldas, que terminaría en guerra. Ni mi padre ni Pabón lo sabían en ese momento pero estaban a punto de desencadenar una sangrienta confrontación con el cartel de Cali.

Los hechos que narro a continuación me los contó mi padre alguna vez. Años más tarde habría de verificarlos con Miguel Rodríguez, durante las conversaciones de paz, cuando le manifesté mi desconocimiento de los motivos que originaron esa guerra, ya que eran muchas las teorías que se habían tejido a lo largo de los años sobre las causas de fondo del rompimiento de las relaciones entre mi padre y ellos. Esta es la historia.

En una de esas tertulias acompañadas con cigarrillos de marihuana, Pabón le contó que estaba muy dolido porque había descubierto que durante el tiempo que permaneció en la cárcel en Nueva York su compañera sentimental sostuvo un romance con alias ‘Piña’, un trabajador de Hélmer ‘Pacho’ Herrera. Al terminar el largo relato lleno de detalles, Pabón le dijo a mi padre que estaba dispuesto a vengar la traición.

Mi padre, acostumbrado a casar peleas aunque no fueran suyas, se solidarizó con Pabón y se comprometió a hablar con los capos del cartel de Cali para que le entregaran a ‘Piña’.

Así lo hizo. Se comunicó con Gilberto Rodríguez Orejuela y le contó lo sucedido.

—Eso no se puede quedar así. Mándemelo —pidió mi padre y dio a entender que las buenas relaciones entre ellos dependían de esa decisión.

Horas después recibió de Rodríguez un no como respuesta porque Herrera se negaba a entregar a ‘Piña’, un trabajador de su entera confianza. La charla derivó en una discusión que habría de terminar con una conocida frase de mi padre: “Quien no está conmigo está contra mí.”

Una tensa calma empezó a notarse por esos días y de manera imperceptible mi padre reforzó sus medidas de seguridad y las nuestras.

En medio de ese ambiente, por aquellos días de finales de 1987 celebré mi primera comunión en el edificio Mónaco con una fiesta planeada por mi madre con un año de anticipación. Mi padre asistió con Fidel Castaño y Gerardo ‘Kiko’ Moncada, pero solo permanecieron allí durante una hora y se fueron al Paraíso, una caleta en las colinas de San Lucas, en Medellín.

El nuevo año, 1988, habría de empezar muy agitado porque el 5 de enero el nuevo ministro de Justicia, Enrique Low Murtra, revivió los autos de detención con fines de extradición contra mi padre, ‘el Mexicano’ y los tres hermanos Ochoa.

Con la ‘ley’ otra vez encima, mi papá se las arreglaba para llegar de improviso al edificio Mónaco y prefería hacerlo en la madrugada. Recuerdo aquella vez que lo vimos fugazmente porque mi madre lo había invitado a ver su más reciente adquisición: un enorme óleo del artista chileno Claudio Bravo. Lo curioso de este negocio es que la galería Quintana de Bogotá se lo había ofrecido por una cantidad notoriamente mayor, pero cuando se enteraron de que mi madre ya lo había adquirido la llamaron a darle esa cantidad porque ya lo tenían negociado con un narco por un precio aún más elevado.

—No, mi amor, déjalo para ti, no lo vendas que ese cuadro es hermoso. No lo vendas —le aconsejó mi padre cuando ella le contó la historia de la transacción.

Mi padre se sumió de nuevo y de manera permanente en la clandestinidad porque había decidido pasar a una nueva etapa en su confrontación con el Estado por la extradición. Ahora acudiría al secuestro de dirigentes políticos y personas relacionadas con los medios de comunicación para presionar al Gobierno.

Las largas horas que pasaba viendo televisión en las caletas lo llevaron a concluir que Andrés Pastrana Arango cumplía el múltiple requisito de ser periodista, propietario, ex director del noticiero de televisión Tv hoy, candidato a la alcaldía de Bogotá e hijo del ex presidente conservador Misael Pastrana Borrero.

Entonces se propuso secuestrarlo y para hacerlo le ordenó a ‘Pinina’ viajar a Bogotá y ejecutar cuanto antes el plagio.

El grupo encabezado por ‘Pinina’ y del que hacían parte Giovani, ‘Popeye’ y sicarios de los sectores de Lovaina, Campo Valdés y Manrique, se desplazó a Bogotá y mi padre estuvo atento al desarrollo de la operación.

Pero en la madrugada del miércoles 13 de enero de 1988 fuimos sorprendidos con la explosión de un carro bomba en nuestro edificio. Mi padre estaba escondido en ese momento en la finca el Bizcocho, en la parte alta de la loma de los Balsos, desde donde se veía la edificación de ocho pisos. Cuando ocurrió la explosión, él, mis tíos Roberto y Mario, acompañados por ‘Mugre’, estaban hablando y sintieron que la tierra se estremeció; al fondo se levantó una enorme nube en forma de hongo.

Abajo, nosotros no escuchamos ningún ruido, ninguna explosión. Mi madre y yo quedamos completamente aplastados contra la cama del cuarto de huéspedes donde dormimos esa noche porque la habitación principal estaba en remodelación. La losa de concreto del techo se había desplomado pero nos salvamos porque una de las esquinas cayó justo encima de una pequeña escultura del maestro Fernando Botero que reposaba en la mesa de noche.

La falta de aire me despertó y no podía mover el cuerpo. Mi madre contestó a mis gritos y me pidió que tuviera paciencia porque estaba intentando liberarse de la presión de los escombros sobre ella. Minutos después logró zafarse y fue a conseguir una linterna mientras yo intentaba girar la cara hacia la ventana.

Mi madre escuchó llorar a Manuela y me pidió esperar un momento mientras iba a buscarla. La encontró sana y salva en los brazos de su niñera y de inmediato regresó a ayudarme a salir porque seguía atrapado entre el concreto y la cama y casi no podía respirar. Finalmente encontró la forma de ubicarse en una de las esquinas y en un esfuerzo sobrenatural logró levantar la pesada estructura de cemento. Entre gritos y sollozos pude encontrar el espacio suficiente para salir.

Me llevé una tremenda sorpresa cuando logré pararme sobre los restos del techo y vi el cielo repleto de estrellas. Era una imagen surrealista.

—¿Qué habrá pasado mamá, habrá sido un terremoto?

—No lo sé, hijo.

Una vez reunidos con Manuela y la niñera, mi madre iluminó el pasillo para buscar las escaleras, pero fue imposible bajar porque una montaña de escombros obstruía el paso. Gritamos pidiendo ayuda y pocos minutos después aparecieron varios escoltas que lograron abrir un pequeño espacio entre los escombros.

En ese momento sonó el teléfono. Era mi padre y mi mamá habló con él, desconsolada.

—Míster, nos mataron, nos mataron.

—Tranquila, que ya mando por ustedes.

Una señora del servicio le alcanzó unos zapatos a mi madre, pero no había para mí y por eso tuve que bajar siete pisos entre esquirlas, metralla, vidrios, clavos, hierros, ladrillos y toda clase de material cortopunzante.

Ya en el primer piso subimos a una camioneta que un escolta de mi padre había dejado estacionada en el parqueadero de visitantes del edificio y salimos raudos de allí. Habíamos decidido ir al apartamento de mi abuela Nora, pero preferimos desviar hacia la caleta donde se encontraba escondido mi padre porque debía estar muy preocupado. Cuando llegamos, él salió a recibirnos y nos dio un largo abrazo.

Una vez superado el susto, mi padre continuó su charla con Mario y Roberto, pero de pronto sonó el teléfono móvil. Al cabo de una charla de cinco minutos, mi papá agradeció la llamada y colgó.

—Ahí me llamaron esos hijueputas para saber si yo había sobrevivido o no. Les agradecí el supuesto apoyo que me prometieron a sabiendas de que fueron ellos los que pusieron la bomba —dijo refiréndose a los posibles autores del atentado. No se refirió a alguien en concreto pero luego sabríamos que el carro bomba era la declaración de guerra del cartel de Cali.

De la caleta el Bizcocho nos fuimos al pequeño apartamento de una de mis tías maternas, que nos dio refugio temporal. Pero la impresión por el atentado fue de tal dimensión que pasamos más de seis meses sin poder dormir con las luces apagadas.

Tiempo después, uno de los hombres de mi padre que intervino en la búsqueda de los responsables de activar el carro bomba, me contó que ‘Pacho’ Herrera fue quien contrató a dos sujetos, uno de ellos identificado como Germán Espinosa, alias ‘el Indio’, quien vivía en Cali. Pero como no era fácil ir a buscarlos allá, mi papá ofreció tres millones de dólares de recompensa por su paradero.

Se comentaba que durante varias semanas, bandidos de todos los pelambres fueron a la oficina de mi padre o a la hacienda Nápoles a pedir información sobre los sospechosos. Hasta que un día llegaron dos muchachos de aspecto bonachón a solicitar los datos del ‘Indio’ y mi padre les dijo que tuvieran cuidado porque era un delincuente muy peligroso.

Tardaron un mes en regresar y cuando lo hicieron traían varias fotografías en las que ‘el Indio’ se veía muerto. Mi padre quedó muy sorprendido por la eficacia de los dos jóvenes. Estos le explicaron que ‘el Indio’ era comerciante de finca raíz y estaba vendiendo una casa. Entonces simularon ser una pareja homosexual que quería comprar una vivienda. ‘El Indio’ cayó en la trampa y en la segunda cita para negociar el inmueble lo asesinaron.

—Menos mal que esos muchachos, a los que no les creímos, mataron al ‘Indio’ porque ese nos hubiera hecho mucho daño —comentó mi padre después de los hechos.

Semanas más tarde, oí que ‘Pinina’ había capturado al compañero del ‘Indio’, el conductor del carro bomba, quien reveló que el vehículo había sido cargado en Cali con setecientos kilos de dinamita. Esa cantidad explica la dimensión del daño que la explosión causó en el edificio y el vecindario. Lo increíble de esta historia es que el carrobomba lo tuvo guardado el ‘Indio’ en Montecasino —la mansión de los Castaño— cuatro días antes de la explosión. Hay que aclarar que Fidel y Carlos fueron engañados por el ‘Indio’ y le informaron de esto a mi papá y le ofrecieron su ayuda para ubicarlo, ya que en el pasado hizo parte de sus filas.

Pese a la intensa persecución de las autoridades, mi padre permanecía durante varios días seguidos en la finca El Bizcocho; en las noches observaba por el telescopio las ruinas de su edificio y pensaba cómo vengarse de los capos de Cali. Concluyó que lo primero era expulsarlos de Medellín atacando su cadena de droguerías La Rebaja y varias emisoras de radio propiedad de los hermanos Rodríguez Orejuela. Luego iría por ellos a sus dominios en el Valle.

En medio de los preparativos para la guerra que recién empezaba, oí después de los hechos que ‘Pinina’ había llamado a mi papá a informarle que tenía en su poder a Andrés Pastrana y que al día siguiente lo llevaría en un helicóptero de ‘Kiko’ Moncada a la finca Horizontes en el municipio de El Retiro, en Antioquia.

Mi papá y mi tío Mario Henao viajaron de inmediato a esa finca para hablar con Pastrana porque según sus planes el cautiverio sería por largo tiempo. La idea era ocultarle que estaba en su poder y para ello se pusieron capuchas antes de entrar a la habitación donde el político-periodista estaba amarrado a una cama; pero mi tío se equivocó y le dijo Pablo a mi papá, con lo cual Pastrana entendió inmediatamente en manos de quién estaba y no con el M-19, como le hizo creer ‘Popeye’ cuando lo sacó engañado de la sede de su campaña por orden de ‘Pinina’.

La importancia de Pastrana en el ámbito social y político llevó a mi padre a pensar que si tenía más personas de ese perfil en sus manos podría lograr que el Estado no tuviera otra opción que dejar de extraditar.

En forma paralela a su letal estrategia de secuestrar para intimidar, quería conseguir dinero a toda costa para financiar la guerra contra el Estado y el cartel de Cali, que empezaba a demandar más y más recursos. Según me contaron los ‘muchachos’ tiempo después, mi padre organizó dos grupos para plagiar en Miami a Chavelly Iglesias —hija del cantante español Julio Iglesias—, y en Nueva York a uno de los hijos del magnate industrial Julio Mario Santodomingo. La idea era traer a los secuestrados a Colombia en un vuelo privado desde Miami, pero el plan nunca se consumó.

Mientras Pastrana seguía secuestrado en una finca en El Retiro, mi padre puso en marcha otro plan para arrinconar aún más al Estado: secuestrar al procurador general, el paisa Carlos Mauro Hoyos, quien solía ir a Medellín casi todos los fines de semana a visitar a su mamá. El alto funcionario se había posesionado en septiembre de 1987 y desde entonces mi padre se quedó esperando algún pronunciamiento de él en contra de la extradición porque así lo había prometido cuando hablaron alguna vez en privado. Una vez más, mi padre le encomendó el secuestro a ‘Pinina’, quien reclutó a seis de sus mejores sicarios.

La ejecución del plagio quedó definida para la mañana del lunes 25 de enero, cuando el procurador llegara al aeropuerto José María Córdoba de Rionegro, Antioquia, para viajar a Bogotá. Pero todo salió al revés porque los dos escoltas del DAS que acompañaban al funcionario reaccionaron al ataque cuando los sicarios los interceptaron en la glorieta que da acceso al terminal aéreo. En la balacera quedó gravemente herido ‘Pitufo’, uno de los hombres de ‘Pinina’, quien estaba desprotegido porque esa mañana debió devolverle al ‘Chopo’ el chaleco antibalas que le había prestado para hacer otro ‘trabajo’. En el cruce de disparos ‘Pitufo’ hirió al procurador en el tobillo izquierdo. Minutos después, ‘Pinina’ tuvo control de la situación pues ya habían muerto los dos escoltas.

Pero el asunto se complicó porque la herida impedía que el procurador caminara y el ruido de las balas había alertado a las autoridades del aeropuerto. Por esa razón lo llevaron a la finca San Gerardo, en el municipio El Retiro, a escasos diez kilómetros del lugar de cautiverio de Andrés Pastrana.

Con el paso de las horas los hombres de mi padre quedaron encerrados en medio de una enorme operación desplegada por las autoridades para localizar al procurador.

Enterado por radioteléfono de lo que sucedía, mi padre instruyó a sus hombres: “Aquí lo único que hay que hacer es matar al procurador. El hombre está en el cerco militar, en la zona de Andrés Pastrana y ahora no le vamos a dar un doble triunfo al Gobierno. Rescatan a Andrés Pastrana y al Procurador... no... no vamos a quedar como unos maricas. Lo que vamos es a bajarle ese triunfalismo al Gobierno”.

El plan original que buscaba agrandar el botín para negociar no pudo terminar peor: Pastrana quedó libre porque los hombres de mi padre huyeron cuando llegó la policía y Hoyos fue asesinado de once tiros por ‘Pinina’.

Esa misma tarde y por instrucciones de mi padre, ‘Popeye’ llamó a la cadena de radio Todelar en Medellín y habló a nombre de los Extraditables: “Hemos ajusticiado al procurador, el señor Carlos Mauro Hoyos, por traidor y vendepatria. Escuchen, la guerra continúa”.

Al final del trágico día, mi padre había sufrido un traspié que lo llevaría a pensar en nuevas y más violentas formas para pelear contra la extradición; pero al mismo tiempo les había dado nuevos bríos a quienes lo perseguían. Como hijo, me sentía impotente ante el violento proceder de mi padre, que ya no escuchaba consejos ni súplicas. No había manera de persuadirlo a detenerse.

Mientras tanto, los capos del cartel de Cali debieron pensar que mi padre tenía abiertos demasiados frentes de batalla y por eso decidieron atacar su lado más débil: yo.

Tras el ataque al edifico Mónaco un mes atrás, mi padre había ordenado destruir los intereses económicos de sus ahora nuevos enemigos, pero era claro que no estaban dispuestos a permitirlo. Esa es tal vez la única explicación de un episodio que ocurrió el de febrero de 1988 cuando me aprestaba a competir en una competencia de velocidad en moto en las calles del fallido proyecto urbanístico Bello Niquía, al norte de Medellín.

Estaba prácticamente listo para salir y con el casco puesto, cuando de repente llegaron diez camionetas repletas de hombres armados y se atravesaron en plena pista. De uno de los vehículos bajó mi padre, que se acercó a saludar y revolvió mi pelo con su mano delante de cientos de espectadores.

—Hijo, no se preocupe que unas personas querían secuestrarlo. Lo harían durante la competencia haciendo que cayera al piso para llevárselo pues era el único momento en que andaría solo y sin escoltas. Acá le dejo a ‘Pinina’ y varios muchachos para que lo cuiden. Corra tranquilo —me dio un beso en la mejilla, me tocó de nuevo la cabeza con la mano y dijo que me deseaba mucha suerte en la carrera, que le hiciera suave y me amarrara bien el casco.

Semanas después, un alto oficial del Ejército habría de sumarse a la larga lista de enemigos de mi padre. El general Jaime Ruiz Barrera, quien se estrenó en el cargo de comandante de la Cuarta Brigada con una operación sin precedentes en Medellín para capturar a mi padre. Ocurrió poco después de las cinco de la madrugada del martes 22 de marzo de 1988, cuando dos mil soldados, tres helicópteros artillados y varios tanques de guerra ocuparon la finca El Bizcocho, conocida en la familia como ‘los viejitos’.

Mi padre y diez de sus hombres dormían allí en ese momento, pero una pareja de campesinos que hacía las veces de vigilantes avisaron por radio sobre la presencia de militares. Lo mismo hicieron dos guardias ocultos en la parte de arriba de la avenida Las Palmas, que vieron el descenso de soldados por la montaña.

Mi padre logró escapar con ‘Otto’, Albeiro Areiza, ‘el Campeón’ y otros siete escoltas, pero pasó dos grandes sustos en el trayecto hacia otra caleta. El primero fue cuando avanzaban por la montaña y de repente salió un soldado de un matorral, apuntó con su fusil, lo puso en el pecho de mi padre y dijo que levantaran las manos y se quedaran quietos.

Mi padre reaccionó tranquilo y se paró al frente del grupo para hablar con el militar:

—Tranquilo, hermano, tranquilo que nos vamos a entregar todos. Vea que acá hay uno, hay dos, hay tres conmigo —explicó, al tiempo que tres de sus hombres se hicieron adelante para cubrir su fuga con ‘otto’ y ‘el Campeón’.

El soldado desconfió e hizo varios disparos que estuvieron muy cerca de impactar a mi papá. Alguna vez me contó que en ese momento sintió la muerte porque los proyectiles estuvieron tan cerca que levantaron tierra y le cayó en la cara.

Cuatrocientos metros más abajo, cuando el grupo llegaba a la vía Las Palmas, apareció otro soldado que intentó interceptarlos pero mi padre le apuntó con su pistola y gritó:

—F-2, somos F-2, (policía secreta); déjeme trabajar, hombre, que llevo unos detenidos. Quítese de mi camino.

El desprevenido soldado hizo caso, como si recibiera órdenes de un general, y se apartó del camino. Acto seguido mi padre, ‘Otto’, ‘el Campeón’ y dos hombres más caminaron en fila montaña abajo. Ese preciso instante fue captado por un fotógrafo del diario El Colombiano que había llegado al lugar alertado por el despliegue militar. La imagen muestra a mi padre adelante y sus hombres atrás, armados.

Mi padre había logrado escabullirse, pero el general Ruiz Barrera tenía planes para su familia. Los militares allanaron esa misma mañana el edificio Torres del Castillo, en la transversal inferior con la Loma de los Balsos, donde detuvieron a mi madre. Una de mis tías sintió temor por ella y dijo que la llevaran también a la Cuarta Brigada, donde permanecieron incomunicadas durante un día. En forma casi simultánea y sin importar que yo tenía escasos once años, los soldados se dirigieron al colegio San José de la Salle, donde estudiaba, para conducirme a la guarnición militar. No obstante, cuando los militares llegaban, uno de los vigilantes alertó a mi escolta y corrimos hacia la rectoría. El rector me ocultó debajo de su escritorio y desde allí escuché el ruido de las botas cuando los soldados entraron preguntando por mí.

Carlos, mi abuelo materno de setenta y seis años, también fue abordado por las tropas cuando manejaba su automóvil Volvo por una calle de Medellín. Le decomisaron el vehículo y lo condujeron a una base militar en Envigado.

Recuerdo que ‘Popeye’, el cuentachistes del grupo, le sacó cuento al hecho de que a mi abuelo le hubieran incautado el automóvil.

—Gracias a Dios le quitaron el carro a don Carlos porque se acabaron los ‘tacos’ (trancones) en Medellín.

Tras la fallida operación militar, mi padre dio la orden de asesinar al general Ruiz. ‘Pinina’ y siete de sus hombres alquilaron un apartamento cerca de la Cuarta Brigada, desde donde observaban sus movimientos; luego armaron un potente carro bomba para detonarlo al paso de la caravana de escoltas que acompañaba al alto oficial. Ese sería uno de los primeros atentados con un vehículo repleto de explosivos, pero no fue posible hacer que estallara porque el control remoto falló en al menos cinco ocasiones. Al general Ruiz lo siguieron por todo Medellín con el carro bomba listo a estallar, pero el oficial era muy astuto en sus desplazamientos.

La retaliación alcanzó entonces a una de las secretarias del general, que manejaba información sensible. Luego de varios días de seguimiento, ‘Pinina’ le contó a mi padre que ella salía en la tarde y siempre tomaba un taxi en la puerta de entrada de la brigada. Entonces decidieron poner en turno a esa hora varios vehículos de servicio público de mi padre, hasta que finalmente abordó uno.

Semanas después el Ejército ofreció la primera recompensa por mi padre y le pidió a la ciudadanía enviar información sobre él a un apartado postal. En respuesta, se le ocurrió inundar de información a los militares para hacer imposible su búsqueda.

Entonces envió a uno de sus hombres al barrio La Paz y les pagó a varias familias para que escribieran cartas dando diferentes pistas sobre su supuesta localización. Cada mensaje debía contar una historia distinta, letra y papel diferente, y originada en un lugar lejano. Las cartas, por ejemplo, incluían detalles como que Pablo tenía barba y se ocultaba en una casa donde se veían hombres armados; o que en una casa con las cortinas cerradas se veían hombres extraños con armas largas. Y para hacer creíbles a los remitentes, mi papá pagaba para que las cartas fueran enviadas desde los lugares donde se originaban. La idea de mi padre era que cuando el Ejército recibiera información cierta ya no supiera a cuál hacerle caso. La estrategia debió dar resultado porque por varios meses mi padre estuvo oculto sin apremio alguno.

Así habría de llegar 1989, un año que resultaría muy convulsionado para el país y para todos nosotros. Durante esos doce meses mi padre intensificó la guerra contra el Estado en su afán de lograr que la extradición dejara de ser una herramienta con la que EE.UU. y Colombia enfrentaban el poder del narcotráfico.

Enterado de que la justicia había obtenido numerosas pruebas que lo vinculaban a la autoría intelectual de la muerte del director del diario El Espectador, Guillermo Cano, me enteré después que mi padre había ordenado el asesinato en Bogotá del abogado, representante de la familia Cano en la investigación. Dos sicarios lo acribillaron dentro de su vehículo en la mañana del 29 de marzo de 1989.

Según me contó ‘el Chopo’ en julio, el mes pasado, por instrucciones de mi padre —previa consulta con ‘el Mexicano’—, el paramilitar Carlos Castaño atentó con un carro bomba contra el director del DAS, general Miguel Maza Márquez, en el norte de Bogotá. Sin embargo, el oficial resultó ileso porque los hombres de Castaño activaron a destiempo el control remoto del carro bomba y la onda explosiva golpeó una de las camionetas de su escolta.

En relación con ese episodio, ‘el Chopo’ me dijo alguna vez que Castaño era el indicado para asesinar al oficial porque tenía informantes dentro de la entidad. Además, él era un reconocido informante del DAS y por varios meses contribuyó con información clave que terminó en varios golpes a la delincuencia. Esa capacidad le dio acceso a Maza, con quien se reunió varias veces. En otras palabras, Castaño hacía las veces de agente doble que le permitía acceder a información privilegiada de ambos bandos.

Según supe tiempo después, mi padre y ‘el Mexicano’ tenían motivos para atacar a Maza. Mi papá, porque conocía en detalle que el jefe del DAS sostenía una sospechosa relación con los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez, sus enemigos del cartel de Cali. Y ‘el Mexicano’ porque Maza había denunciado la existencia del fenómeno paramilitar que Rodríguez Gacha promovía desde el Magdalena Medio.

Pese al fracaso de la operación contra Maza, mi padre le ordenó a Castaño mantener activo su grupo para intentar un nuevo ataque. La nueva oportunidad vendría semanas después, cuando Maza estuvo delicado de salud y requirió atención de una enfermera. Hombres de mi padre le ofrecieron mucho dinero para envenenarlo, pero por alguna razón el plan no se concretó.

A mediados de junio, mi padre estaba escondido en la caleta Marionetas en la hacienda Nápoles cuando el noticiero de las siete de la noche dijo que en la convención del Nuevo Liberalismo reunida ese día en Cartagena, Luis Carlos Galán había decidido regresar al Partido Liberal con la condición de que se realizara una consulta interna para escoger el candidato que disputaría la Presidencia de la República en las elecciones de mayo de 1990. En el mismo acto, Galán volvió a hablar de la extradición y sostuvo que era la única herramienta eficaz para combatir al narcotráfico.

Aunque no subió el tono de su voz, quienes estaban con mi padre en ese momento escucharon una frase que sonó a sentencia:

—Mientras yo viva usted nunca será presidente, un muerto no puede ser presidente.

Inmediatamente, contactó al ‘Mexicano’ y quedaron en encontrarse pocos días después en una finca de él en el Magdalena Medio.

Así ocurrió y tras una larga charla en la que evaluaron las consecuencias jurídicas y políticas del crimen, acordaron que mi padre estaría al frente del atentado para asesinar a Galán cuando fuera a Medellín a hacer proselitismo político. Entonces mi papá le dio la orden a Ricardo Prisco Lopera de ir a Armenia, comprar un vehículo y hacer el traspaso a nombre de Hélmer ‘Pacho’ Herrera, el capo de Cali, para que las autoridades lo responsabilizaran del atentado cuando este se produjera.

Mientras Prisco organizaba el plan, a comienzos de julio habría de ocurrir una fatal equivocación porque sicarios de mi padre detonaron un carro bomba al paso de la caravana del gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, creyendo que se trataba del coronel Valdemar Franklin Quintero, comandante de la Policía de Antioquia.

Cuando supo que la víctima del carro bomba era Roldán y no el coronel, mi padre se enfureció. Escuché después que alias ‘Mame’ era el responsable de activar el control remoto una vez ‘Paskín’ le avisara que el objetivo estaba cerca del carro bomba. No obstante, ‘Paskín’ confundió el vehículo —un Mercedes Benz azul— y la escolta de Roldán con el esquema de seguridad de Franklin Quintero y dio por radio la señal que terminó con la violenta explosión que mató al gobernador y a cinco personas más.

La ola de terror ordenada por mi padre para amedrantar a los jueces se incrementó en los meses siguientes, cuando sus hombres asesinaron en Medellín a una jueza de Orden Público y a una magistrada del Tribunal Superior de Medellín. En Bogotá también fue asesinado un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. La lista de compatriotas que cayeron en esta triste guerra se hacía interminable porque mi papá había dejado de medir las consecuencias de sus actos.

El primero de agosto, mi padre supo por las noticias que Luis Carlos Galán iría la Universidad de Medellín a dictar una conferencia. Consideró que era el momento propicio para atacarlo y les dio la orden a Prisco y a sus hombres de organizar el atentado, que sería ejecutado con dos cohetes rocket lanzados hacia el lugar donde estaría el candidato.

En la mañana del tres de agosto todo estaba listo y Prisco ordenó estacionar la camioneta comprada en Armenia —una Mazda Station Wagon— en un lote semiabandonado a dos cuadras de la Universidad. Desde allí serían lanzados los cohetes, pero el plan falló porque desde el segundo piso de su casa una señora observó movimientos sospechosos y alertó a la Policía, que envió varios uniformados a verificar la información. Descubiertos, los hombres encargados del atentado dejaron abandonado el carro y los proyectiles y huyeron.

Mi padre llamó al ‘Mexicano’ y luego de contarle lo sucedido en Medellín acordaron reunirse de nuevo. Tiempo después de sucedidos todos estos hechos, me enteré que en esa conversación convinieron que el nuevo intento sería en Bogotá, pero bajo la responsabilidad del ‘Mexicano’. Entonces salió a relucir el nombre de Carlos Castaño, quien mantenía activo el plan para atentar contra el general Maza Márquez.

Encargado del complot, Castaño acudió a sus contactos dentro del DAS y empezó a obtener información detallada del esquema de seguridad de Galán, así como su agenda privada.

Tiempo después escuché que a mediados de agosto Castaño se comunicó con mi padre y le dijo que todo estaba listo, pero le pidió ayuda porque no había logrado encontrar en Bogotá una ametralladora mini-Atlanta, que por su versatilidad y tamaño era el arma que requería para facilitar la tarea de los sicarios. Dos días después y por encargo de mi padre, ‘Pinina’ consiguió la ametralladora y se la entregó a un hombre que envió Castaño.

A través de sus informantes en el DAS, Castaño supo con dos días de anticipación que Galán realizaría una concentración política en la plaza principal del municipio de Soacha, al sur de Bogotá, en la noche del viernes 18 de agosto de 1989. Enterados de los detalles generales, mi padre y ‘el Mexicano’ dieron vía libre a la ejecución del magnicidio, que según Castaño sería infalible porque se proponía infiltrar a varios de sus hombres en el esquema de seguridad de Galán una vez arribara al lugar de la manifestación.

Mi padre sabía que el asesinato de Galán tendría graves consecuencias porque el Estado se iría encima de la mafia, especialmente contra él y ‘el Mexicano’, reconocidos como sus principales enemigos. Por esa razón les ordenó a sus hombres reforzar las medidas de seguridad en torno a la caleta conocida como La Rojita, una casa pintada de rojo en la vía entre Medellín y el municipio de La Ceja, en el oriente antioqueño, donde se escondía por aquellos días. Nosotros continuábamos viviendo en Altos, pero nos mudamos al Cero Cero, un pent-house en el edificio Ceiba de Castilla en Medellín.

Como de costumbre, mi padre durmió hasta cerca del mediodía de ese viernes 18 de agosto. Cuando despertó le contaron que muy temprano, antes de las siete de la mañana, un comando de seis hombres encabezados por Jhon Jairo Posada, alias ‘Tití’, había acribillado al coronel Valdemar Franklin Quintero cuando su vehículo se detuvo en un semáforo entre los barrios Calazans y La Floresta, en Medellín.

El crimen ocurrió al estilo de la mafia siciliana: los sicarios se situaron frente al vehículo del coronel y dispararon sin cesar hasta que vaciaron los proveedores de sus fusiles. Según le contaron a mi padre, el oficial recibió cerca de ciento cincuenta impactos. Por aquellos días mi padre hacía referencia constante a Salvatore ‘Toto’ Riina, uno de los más famosos miembros de la mafia siciliana, de quien adoptó sus métodos terroristas con carros bomba y se enfrentó al Estado italiano a través de asesinatos selectivos.

Tras el homicidio del coronel de la Policía, esa tarde el presidente Barco anunció nuevas y más drásticas medidas para enfrentar el terrorismo del cartel de Medellín, pero el ambiente de convulsión en el país habría de aumentar esa misma noche cuando se conoció que Luis Carlos Galán había muerto luego de resultar gravemente herido en la plaza de Soacha. El plan de Carlos Castaño había dado resultado.

Tiempo después oí que en la madrugada del sábado 19, Fidel y Carlos Castaño llegaron a la caleta La Rojita a hablar con mi padre. Nosotros no estábamos ahí en ese momento, pero luego me contaron que hablaron de la efectividad de los hombres que participaron en el atentado y previeron la oleada de allanamientos y la persecución que se vendría contra ellos. Luego, mi padre les dijo a los Castaño que él asumiría el costo de la operación, calculado en doscientos cincuenta millones de pesos, que les entregaría en efectivo la semana siguiente.

Pero Fidel no aceptó:

—Pablo, tranquilo, que no nos debés nada; yo pongo esa plata como cuota para la guerra{1}.

En la idea de no permanecer demasiado tiempo en el mismo lugar porque los operativos en su contra iban en aumento, mi padre se fue de la caleta La Roja hacia la finca El Oro, a pocos kilómetros del puerto de Cocorná, en el Magdalena Medio.

Allí se encontraba el 23 de noviembre con mi tío Mario Henao y Jorge Luis Ochoa cuando les avisaron a las seis de la mañana que varios helicópteros y hombres del Cuerpo Élite de la Policía acababan de salir hacia ese sitio desde la Base de Palanquero.

Como siempre, mi padre pensó que el operativo no debía estar dirigido contra él y permaneció impasible. Pero estaba equivocado porque minutos después apareció un helicóptero artillado que los puso a correr. El aparato no pudo aterrizar porque mi padre había hecho poner decenas de palos largos, amarrados entre sí por cables de acero.

En medio del desorden por la improvisada fuga, los uniformados empezaron a disparar desde el aire y mataron a mi tío Mario, que no había alcanzado a buscar refugio.

Mi padre y Jorge Luis lograron huir, pero esa operación en su contra habría de determinar la muerte de su mejor amigo, el único al que le hacía caso y hasta le tenía temor: mi tío Mario. “Seré el hermano de tus hermanos”, dice uno de los apartes de una carta póstuma que le escribió a su amigo del alma.

En medio de la feroz cacería de todos los organismos de seguridad del Estado, una noche mi padre recibió en otra caleta a uno de sus abogados, que le pidió cesar la oleada terrorista. Pero mi padre tenía otra opinión:

—Abogado, Estados Unidos arrodilló a Japón en la Segunda Guerra Mundial a punta de bombas. Yo voy a arrodillar a este país a punta de bombas.

Y lo hizo.

A las seis y media de la mañana del sábado dos de septiembre, don Germán —un hombre de sesenta años, integrante del combo de ‘Pinina’— hizo detonar un furgón cargado con más de cien kilos de dinamita en una estación de gasolina situada en diagonal a la entrada principal del diario El Espectador en Bogotá. Pocas horas después hombres enviados por mi padre destruyeron la casa de veraneo de la familia Cano en las islas del Rosario.

Días después, ‘Pinina’ contó estos detalles del atentado a El Espectador cuando lo vimos por unos momentos en una caleta.

En las siguientes semanas, mi padre habría de sembrar el caos: sus hombres —cada vez más diestros en la detonación de carros bomba y artefactos explosivos— causaron graves destrozos en una decena de sedes políticas en Bogotá, en el hotel Hilton de Cartagena y en la sede del diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga, entre otros.

Convencido de que el Gobierno estaría dispuesto a explorar una salida negociada como la que intentó en 1984 tras el asesinato del ministro Rodrigo Lara, mi padre le pidió al abogado Guido Parra{2} promover un encuentro con su padrino de bautizo, el ex ministro Joaquín Vallejo Arbeláez, para enviarle un mensaje al Gobierno.

Mientras estallaban bombas en buena parte del país, la estrategia avanzó y mi padre, Vallejo y Parra se reunieron en la clandestinidad y estructuraron una especie de propuesta de paz de los Extraditables, que se entregarían a cambio de amplios beneficios judiciales, como la no extradición. Casi inmediatamente Vallejo se reunió en Bogotá con el secretario general de la Presidencia, Germán Montoya Vélez y lo puso al tanto de la iniciativa de mi padre.

No obstante y como ocurrió cinco años atrás, esos contactos se filtraron de nuevo —esta vez por el diario La Prensa, propiedad de la familia Pastrana— y el Gobierno no tuvo otra opción que decir públicamente que recibió el planteamiento de la mafia pero lo rechazó de tajo.

Rota de nuevo la posibilidad de negociar y con el Gobierno Barco con el sol a las espaldas, ‘Chopo’ me contó que mi padre y ‘el Mexicano’ decidieron atentar contra el candidato presidencial más opcionado: César Gaviria.

Era previsible que el candidato liberal mantuviera las banderas del líder asesinado respecto de la extradición y por eso buscaron de nuevo a Carlos Castaño, quien se dio a la tarea de organizar el complot, pero muy rápido se dio cuenta de que Gaviria estaba muy bien resguardado y atacarlo con los métodos conocidos sería bastante difícil.

Así, Castaño decidió que la única manera de eliminar a Gaviria era derribando el avión donde viajara. Según contó después ‘Chopo’, mi padre y ‘el Mexicano’ dieron vía libre a la operación y ‘Arete’ —según reconoció en la Fiscalía cuando se sometió a la justicia tiempo después— se encargó de armar una bomba con potente explosivo dentro de un maletín. A la vez, Castaño obtuvo la colaboración de un humilde joven, con graves problemas de salud, prácticamente desahuciado, para llevar la bomba y activarla cuando el avión hubiese decolado. A cambio le ofreció una jugosa suma de dinero para su familia. En el entorno de la mafia antioqueña ese muchacho era conocido como un ‘suizo’, una abreviatura mal hecha de la palabra ‘suicida’.

‘Chopo’ continuó contando que Castaño engañó al ‘suizo’ y de paso a ‘Arete’ y cambió la bomba, que ya no explotaría a control remoto sino cuando el avión alcanzara los diez mil pies de altura.

Ante la imposibilidad de conocer la agenda de Gaviria en la campaña y con su cuerpo de seguridad, Castaño se las arregló para averiguar en la aeronáutica civil que el candidato tenía cupo ese lunes 27 de noviembre en el vuelo 1803 de Avianca, que salía a las siete y trece de la mañana de Bogotá a Cali{3}.

Pero la información que había obtenido Castaño resultó equivocada y el avión explotó cuando sobrevolaba el municipio de Soacha, el mismo donde fue asesinado Galán. Pero Gaviria no iba a bordo.

La brutal capacidad de desestabilización de mi padre parecía no tener límites y el Estado lucía incapaz de neutralizar al ejército de sicarios desplegado por todos lados. Aun así, por más poder que él ostentó, era claro que las repercusiones de sus actos alcanzarían muy pronto a quienes lo rodeábamos.

Ese poder criminal quedó en evidencia una vez más el seis de diciembre, cuando Carlos Castaño lanzó un bus repleto de dinamita contra la sede del DAS en el sector de Paloquemao, centro de Bogotá, con la intención de asesinar al general Maza.

De nuevo, tiempo después el ‘Chopo’ contó que mi padre le había dicho a Castaño que quería que el edificio del DAS fuese arrancado de sus bases y por ello ordenó reforzar la suspensión del bus para que soportara el peso de once toneladas de dinamita, que según él derribarían la edificación. Los hombres de Castaño empezaron a distribuir la enorme cantidad de explosivos a lo largo de la carrocería y a ras de los vidrios, para no despertar sospechas. No obstante mi papá comentó mucho después que por la manera como acomodaron la dinamita solo cupieron siete toneladas y debieron dejar cuatro en la bodega. El bus explotó muy cerca de la entrada principal del edificio y dejó un centenar de víctimas e incalculables daños materiales, pero una vez más el general Maza salió con vida.

Esa noche, mi padre vio los noticieros de televisión y las fuentes oficiales aseguraban que el bus iba cargado con cerca de setecientos kilos de explosivos. Al escuchar la noticia, reaccionó y dijo a los presentes: “Estos maricas no saben nada, siempre dan el diez por ciento del total de la dinamita que les pongo”.

La dura confrontación entre el Estado y la mafia habría de dar un giro radical el viernes 15 de diciembre de 1989, cuando mi padre supo por las noticias que ‘el Mexicano’ había sido abatido en una operación de la Policía en el puerto de Coveñas, sobre el mar Caribe.

Mi padre lamentó la muerte del ‘Mexicano’, con el que siempre sostuvo una relación muy cercana. Nunca discutieron. Lo consideraba un guerrero presente en las buenas y en las malas. Casi siempre se saludaban con un cálido “hola compadre”, porque mi papá fue padrino de bautizo de uno de los hijos del ‘Mexicano’. A mi padre siempre le llamó la atención que pese a su aspecto campechano Gonzalo Rodríguez asumía comportamientos muy particulares, como mandar a desinfectar los baños con alcohol cada vez que iba a entrar, arreglarse las uñas varias veces a la semana y traer el papel higiénico desde Italia.

Mi padre nos contó alguna vez que ‘el Mexicano’ le había expresado algunos temores por su vida. Estaba escondido en El Peñol, en la caleta conocida como La Isla y le hizo saber a mi padre que le habían contado que la Policía y el cartel de Cali lo tenían en la mira porque alguien de su organización lo estaba delatando.

Su desconfianza era tanta que de un momento a otro salió de la isla a través de una trocha hasta una finca ubicada en el municipio de Barbosa, Antioquia, pero dos semanas después se fue corriendo de ahí porque de nuevo tuvo la certeza de que le pisaban los talones.

Mi padre le propuso que se fuera a la caleta donde él estaba, pero ‘el Mexicano’ dijo que prefería moverse hacia la costa.

—Hombre, Andrés —así le decía mi papá ‘al Mexicano’—, véngase conmigo que la costa es muy peligrosa; allá no hay selva y los gringos lo jalan a uno de cualquier parte... con el mar al lado es peor.

Muerto ‘el Mexicano’ y sin opciones a la vista para negociar con el Gobierno, de nuevo mi padre echó mano de la violencia y el chantaje para mantener latente su desafío al Estado.

Cinco días después de la operación contra Rodríguez Gacha y cuando el país todavía celebraba el golpe al cartel de Medellín, las noticias revelaron que los hombres de mi padre secuestraron en Bogotá a Alvaro Diego Montoya, hijo del secretario de la Presidencia, Germán Montoya; y en Medellín plagiaron a Patricia Echavarría de Velásquez y a su hija Dina, hija y nieta, respectivamente, del industrial Elkin Echavarría, consuegro del presidente Barco.

Los plagios derivaron muy pronto en un acercamiento con el Gobierno y una nueva opción para que mi padre se entregara a la justicia. La familia Montoya buscó los buenos oficios de los industriales J. Mario Aristizábal y Santiago Londoño, quienes a su vez contactaron al abogado Guido Parra para que intentara convencer a mi padre de liberar a los secuestrados.

Las señales que recibió mi padre desde el alto gobierno a través de Aristizábal y Londoño, en el sentido de que era posible obtener un tratamiento jurídico especial, lo llevaron a mediados de enero de 1990 a dejar en libertad a las tres personas que tenía en su poder y a expedir un comunicado a nombre de los Extraditables en el que reconocía el triunfo de las instituciones y anunciaba una tregua unilateral. Y en una prueba de buena voluntad —justo cuando el presidente de Estados Unidos, George Bush, se encontraba en Cartagena en visita oficial— entregó un complejo coquero en Urabá, un vehículo escolar con una tonelada de dinamita y un helicóptero.

Los acercamientos secretos entre mi padre y los emisarios del Gobierno llegaron incluso a la elaboración de un documento que planteaba las condiciones de su entrega, sumada al hecho imperceptible de que el Gobierno empezó a demorar el trámite de algunas extradiciones. Incluso, por aquellos días el presidente Barco llegó a decir que “si los narcotraficantes se rinden y se entregan, se podría pensar en un acuerdo”. Muchas veces le pedí a mi padre que encontrara una solución pacífica a sus problemas y lo conminé a terminar la violencia y dedicarse a su familia.

Sin embargo, el asesinato el 22 de marzo de 1990 del dirigente de izquierda Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial de la Unión Patriótica, y la inmediata renuncia del ministro de Gobierno, Carlos Lemos Simmonds —que lo había señalado de pertenecer a las Farc— habrían de dar al traste nuevamente a la posibilidad de una salida negociada con mi padre y marcaría el inicio de una oleada terrorista sin antecedentes en el país.

Casi inmediatamente después del crimen de Jaramillo, las autoridades señalaron a mi padre como responsable, pero él divulgó una carta en la que rechazó la acusación y por el contrario dijo que sentía aprecio por el político porque se había opuesto a la extradición y además era partidario de negociar con la mafia. Al final del mensaje, mi padre recordó una entrevista de Jaramillo en la revista Cromos en la que dijo que “ahora todo se lo achacan al señor Pablo Escobar. Él va a ser el chivo expiatorio de todas las bellaquerías que se han hecho en el país durante estos años. Aquí hay altas personalidades del Estado que están comprometidas con los grupos paramilitares y tienen que responderle al país por los crímenes que han cometido”. Mi padre solía decir, cuando recordaba esta muerte, que Jaramillo Ossa le había solicitado que intercediera ante los Castaño para que no lo mataran.

—Fidel y ‘Carlitos’ fueron, pero como son mis amigos no puedo salir a aclarar nada{4}.

Lo cierto es que la renuncia del ministro Lemos dejó al descubierto que tras el secuestro de Alvaro Diego Montoya en diciembre anterior el gobierno Barco abrió la puerta de una negociación con mi padre que el país desconocía. Entonces, los funcionarios que habían intervenido en ese proceso —entre ellos Germán Montoya— salieron a decir públicamente que la extradición nunca estuvo en juego y que la única opción posible era la rendición incondicional de los narcotraficantes.

Respecto de Lemos recuerdo una frase de mi padre:

—Vea ahora con las que me sale ese Lemos. Me daña todo y ahora que lo echaron y que no tiene poder, manda a decir que está a mis órdenes, que en lo que me pueda colaborar.

La fallida negociación, sumada al engaño que percibió mi padre, lo llevó el 30 de marzo de 1990 a anunciar a través de los Extraditables la reanudación de la guerra contra el Estado.

En las siguientes semanas su aparato criminal habría de desatar una nueva y terrible oleada terrorista. Oí que algunos de sus hombres comentaron que habían detonado bombas en los barrios Quirigua y Niza en Bogotá, en el centro de Cali y en el hotel Intercontinental de Medellín; al mismo tiempo que ordenó atacar frontalmente a la Fuerza Élite de la Policía, un grupo especial creado para perseguirlo. Resultado: dos carros bomba estallaron al paso de camiones que transportaban esos comandos.

De otro lado, mi padre había recopilado información precisa sobre los atropellos que cometían las autoridades en la ciudad con tal de localizarlo; por aquellos días eran frecuentes las masacres en las esquinas de los barrios populares de Medellín, ejecutadas por pistoleros que buscaban diezmar su ejército privado. Incluso un noticiero publicó que una patrulla militar frustró una masacre y detuvo varios agentes de la Dijin{5}.

En represalia, él se propuso combatir a fondo a la Policía de Medellín con dos métodos muy violentos:

El primero, según me contó ‘Pinina’ después de sucedidos los hechos, con ataques dinamiteros selectivos a través de la figura del ‘suizo’ o suicida, es decir, personas a las que inicialmente ponían a traficar con pequeñas cantidades de coca y les pagaban cumplidamente para que se tomaran confianza; luego, las engañaban y las mandaban con un ‘encargo’, pero esta vez ya no llevaban coca sino dinamita, empacada de la misma forma que los paquetes de polvo blanco. Así, cuando pasaban por retenes o estaciones policiales, personas ubicadas estratégicamente accionaban la carga a control remoto. Mi padre comentaba a sus hombres que los controles remotos comprados por sugerencia del terrorista español contratado para instruir a sus hombres no funcionaban bien y por eso ordenó comprar controles remotos de aviones de aeromodelismo.

El segundo, mediante el plan ‘pistola’ contra los policías de la ciudad. Para hacerlo, mi padre ordenó sacar decenas de armas que había almacenado en caletas en diferentes lugares de la ciudad y se las entregó a los combos de las comunas para que se defendieran y al mismo tiempo asesinaran a cuanto policía vieran en las calles. Los sicarios recibían una recompensa dependiendo del rango del uniformado muerto. Más de trescientos policías fueron asesinados en corto tiempo en toda la ciudad. Después de que pasó esa horrible época, se comentaba que bastaba que el sicario llegara a cobrar a una de sus oficinas con el recorte del periódico donde hubiera aparecido publicada la noticia.

—Solo nos van a llamar a negociar si creamos un caos bien verraco y así será —le dijo por aquellos días al abogado Aristizábal, quien fue a consultarle algunos asuntos jurídicos.

Con semejante ambiente de guerra en Medellín, con escuadrones de hombres armados de uno y otro bando circulando por la ciudad, que prácticamente vivía una guerra civil, a comienzos de junio de 1990 mi padre decidió sacarme del país con la excusa de ver a la Selección Colombia en el mundial de fútbol de Italia.

Me envió con mi pariente Alfredo Astado y con ‘Pita’ y ‘Juan’ como guardaespaldas. Mi papá estaba temeroso de que sus enemigos me localizaran allá y por eso contrató un hombre al que le envió mis fotos y huellas digitales y me sacó documentos nuevos y se ufanó porque estaba seguro de que pasarían los controles migratorios o policiales en cualquier parte del mundo.

Así fue porque el 9 de junio asistimos al partido inaugural entre Italia y Austria en el Estadio Olímpico de Roma y en los días siguientes acompañé a la selección Colombia en sus partidos con Yugoslavia y Alemania. A todos los escenarios entré con la cara pintada de amarillo, azul y rojo, me cubrí la cabeza con una bandera y usé gafas oscuras que me hicieron irreconocible.

No obstante, nuestra permanencia en Europa habría de ser muy complicada porque no podía despegarme de los diarios y revistas, que llegaban con ocho días de atraso, para enterarme de alguna manera de lo que sucedía en Colombia y con mi padre.

Así fue como supe que el 14 de junio mi papá sufrió un duro golpe porque la Policía dio muerte a ‘Pinina’, el verdadero jefe militar de su organización{6}.

Como los hoteles italianos no daban abasto viajamos en tren a Laussane, Suiza, y nos hospedamos en el hotel De La Paix; yo evité salir a hacer turismo y preferí jugar cartas con ‘Pita’ y ‘Juan’, pero el largo encierro de los huéspedes extranjeros debió parecerle sospechoso al conserje del hotel, que alertó a las autoridades locales.

Al mediodía salimos a tomar aire y a comer en un restaurante Chino cuando llegaron diez policías que nos requisaron y nos sacaron esposados. Afuera había más policías y no menos de diez patrullas con las sirenas encendidas y la manzana acordonada con cintas amarillas que impedían el paso de los transeúntes.

Nos separaron a todos y me llevaron a una casa de la policía secreta donde había un calabozo de puertas rojas y vidrio blindado; allí me hicieron desnudar, me requisaron por segunda vez. Cinco horas después un hombre y una mujer me sacaron en un vehículo y me llevaron a otra casa secreta donde me interrogaron durante dos horas.

Dijeron que no entendían por qué un joven de apenas trece años llevaba puesto un reloj Cartier de diez mil dólares y les respondí que mi padre era ganadero en Colombia y que con la venta de unas cuantas reses, pues tenía más de tres mil quinientas, me había regalado el reloj.

Finalmente no encontraron motivo para detenerme y no tardé en encontrarme con Alfredo y mis guardaespaldas, que también habían recobrado la libertad. Los policías preguntaron a qué lugar podían llevarnos porque estaban avergonzados y respondimos que al mismo restaurante Chino de donde nos habían sacado.

La convulsión que vivía Medellín en aquella época por cuenta de la guerra declarada entre mi padre, las autoridades y el cartel de Cali, habría de desencadenar una aterradora masacre justo el día en que la selección Colombia fue eliminada del mundial por Camerún.

Ocurrió en la noche del sábado 23 de junio de 1990, cuando un comando armado irrumpió en la discoteca Oporto, en una casa finca en El Poblado, conocida como el lugar de diversión de los ricos de Medellín. Cerca de veinte hombres vestidos de negro, con cachuchas de cuero y armados con ametralladoras, llegaron en dos camionetas negras con vidrios polarizados, intimidaron a los asistentes y los hicieron bajar en fila hacia el parqueadero del lugar. Luego dispararon en forma indiscriminada y asesinaron a diecinueve jóvenes de entre veinte y veinticuatro años y dejaron heridos a medio centenar.

Nuevamente, las autoridades se apresuraron a señalar a mi padre como responsable, con el argumento de que él odiaba a los ricos de Medellín. Pero tiempo después, encerrados en una caleta, hablé con él sobre esa masacre en específico y me dijo que no la había ordenado.

—Grégory, si hubiera sido así, te lo diría; ¿cuántas cosas he hecho ya como para no reconocer una más? Muy cerca de ahí estaba instalado un retén de la Élite y los sicarios pasaron sin problema. Yo creo que esa matanza la hicieron ellos mismos porque a ese lugar iban con mucha frecuencia varios escoltas de ‘Otto’, y solo cayó uno de los míos ahí… el resto era gente sana.