2

LEYES

Bien investiga otro mundo quien estudia éste.

HENRY VAUGHAN

El legado de la ley

Nosotros somos los hacedores de música, y somos los soñadores de sueños vagando por solitarias olas de mar y navegando en corrientes de desolación, perdedores del mundo y desertores del mundo sobre quienes brilla la luna pálida:

Pero somos los inspiradores y agitadores del mundo por siempre; así parece.

ARTHUR O’SHAUGHNESSY

Son muchos los hilos que se entretejen para formar nuestro concepto de una ley de la naturaleza. En un principio, los grupos y sociedades primitivos se vieron impresionados fundamentalmente por las irregularidades de la naturaleza: accidentes, plagas y peste. Con el tiempo el énfasis se reorientó hacia las regularidades del entorno y los medios con los que éstas podían ser explotadas más eficazmente en provecho propio. La ciénaga de fenómenos naturales dispares comenzó a cobrar sentido. Las irregularidades pasaron a ser excepciones al estado natural del mundo antes que concepciones de él. Se hizo evidente que tras los aspectos ordenados del mundo debía ocultarse algún grado de organización, como lo encontramos tras los resultados ordenados de la intervención humana en la naturaleza.

Las concepciones sociales y religiosas impregnaron las primeras ideas sobre la organización del mundo. Había muchos paradigmas. Para algunos el mundo era un organismo vivo en vías de desarrollo y maduración hacia una culminación plena de significado. Todos sus constituyentes contenían mandatos innatos que los impulsaban a transitar los caminos que les habían sido predestinados. No seguían las reglas de un dictado externo, sino las manifestaciones de sus propiedades inmanentes. El significado de las cosas había que buscarlo en su finalidad y no en su estado presente o pretérito. Para otros, el mundo era una ciudad cósmica regida por leyes y reglas trascendentes impuestas por un Ser Supremo. Más aún, se trataba de una ciudad amurallada dentro de la cual se mantenía el orden en nuestro beneficio. Más allá de sus confines se encontraba el caos y la maldad. En otras culturas imperaban ideas bastante diferentes. No se creía en un legislador foráneo. No era necesario ningún legislador foráneo. En lugar de ello, todas las cosas parecían trabajar juntas armoniosamente en la consecución del bien común mediante consenso e interacción mutuos. El orden en el mundo se entendía como el de una colonia de hormigas, en la que cada individuo desempeña su papel para producir un todo autointeractivo coherente; es una respuesta espontánea a las demandas del sistema como un todo, y no el resultado inflexible de leyes de la naturaleza externas e invariables.

Las diferentes culturas modernas se han visto influidas de diversas maneras por su herencia religiosa en su búsqueda en pos de una imagen de las leyes naturales que fuera satisfactoria. La influencia del legislador divino en el Occidente judeocristiano ha sido colosal. Las leyes de la naturaleza son el dictado de un Dios trascendente; entrañan fe en la existencia de un orden subyacente a las cosas; condenan la investigación de la naturaleza como una actividad secular; proscriben a los dioses de la naturaleza y rechazan los conflictos potenciales de una legislación polígama en el universo. Más hacia el Oriente, en culturas como la china antigua, la imagen dominante era de un estilo más liberal. En ella, la naturaleza opera holísticamente para crear un equilibrio armonioso en el que cada ingrediente interacciona con los otros ingredientes vecinos para producir un todo que es más que la suma de sus partes.

No es difícil ver por qué la perspectiva holística oriental supuso un obstáculo para el progreso científico. Niega la presunción de que uno puede estudiar partes del mundo aislándolas del resto —que puede analizar el mundo y entender una de sus partes sin conocer el todo. En términos modernos, la perspectiva occidental ha considerado a la naturaleza como un fenómeno lineal donde lo que sucede en un lugar y en un instante dados está determinado exclusivamente por lo que ha ocurrido en los lugares vecinos en el instante inmediatamente anterior. La concepción holística supone que la naturaleza es intrínsecamente no lineal, de manera que las influencias no locales prevalecen e interaccionan entre sí para formar un todo complejo. No es que la concepción oriental anduviese desencaminada; era sencillamente prematura. Sólo desde hace poco, los científicos, ayudados por potentes programas gráficos de ordenador, han logrado hacerse con la descripción de sistemas no lineales intrínsecamente complejos. Un estudio fructífero de las leyes naturales que pretenda llegar a dominar alguna vez las complejidades holísticas ocasionadas por la no linealidad, debe comenzar con los problemas lineales simples.

Una vez esbozada a grandes rasgos la interrelación entre las creencias religiosas y la filosofía, más amplia, de la naturaleza, que se engendra en el seno de una sociedad, es importante hacer una advertencia. Los apologistas suelen llevar el razonamiento más lejos, y defienden que la ciencia moderna ha surgido de resultas, o incluso a partir, de las mismas raíces religiosas del cristianismo occidental. Sin duda hay algo de verdad en esta reivindicación cuando se interpreta correctamente; pero su aceptación acrítica es tan errónea como la idea habitual de que la ciencia y la religión han estado siempre enfrentadas como las fuerzas de la luz y de la oscuridad. El fundamento monoteísta del concepto de leyes universales de la naturaleza contiene un elemento de verdad porque la ciencia moderna es algo que se ha desarrollado, hasta dar frutos, tras los primeros sucesos que conformaron la historia religiosa. Es más, muchos grandes científicos fueron abiertamente religiosos y dieron explícitamente una razón y una justificación religiosas a su trabajo científico. Si bien estos hechos no pueden ser negados, inferir de esta relación de sucesos que la ciencia moderna es por ello una consecuencia necesaria de nuestro pasado cristiano y que no se habría desarrollado en otro caso, es dar un paso de gigante. Aquí el apologista pretende persuadirnos de que la práctica de la ciencia o la noción de ley universal es el resultado lógico de una serie de creencias religiosas particulares, en vez de sencillamente algo que ha sido fomentado por ellas. Científicos religiosos como Boyle, Newton o Maxwell, han existido sin duda en abundancia, pero ellos subrayaron inevitablemente aquellos aspectos de su religión que se adaptaban bien a sus ideas y actividades científicas. Estaban convencidos de que su trabajo se hallaba en armonía con una visión cristiana del mundo en una época en la que la dimensión pública de la religión era un factor mucho más importante en la vida de las personas de lo que lo es hoy en día. Había, por lo demás, otros elementos de la doctrina cristiana menos obviamente compatibles con la práctica de la ciencia teórica, que los mismos científicos minimizarían de forma subconsciente o sencillamente desatenderían. Entre las filas de los teólogos y los filósofos siempre podía además encontrarse quienes consideraban a la ciencia desagradable, materialista o, incluso, blasfema. Las virtudes necesarias para la práctica con éxito de la ciencia no son, ni específica ni exclusivamente, aquellas engendradas por nuestra herencia judeocristiana, ni de hecho por ninguna otra. Creer que la ciencia tiene precursores religiosos necesarios, antes que concretos, es suscribir una teoría determinista de la historia con efectos y causas únicos. El mundo real es inmensamente más complicado: es una madeja de hilos anudados y enmarañados, cuyo principio queda fuera de nuestro alcance y cuyo fin no podemos conocer.

La búsqueda de la unidad

No unirá el hombre lo que Dios ha separado.

WOLFGANG PAULI

Al hacernos más exigentes con nuestras explicaciones e imágenes del universo, nos hemos encontrado con que la magnitud de lo que debemos explicar es de una extensión mucho mayor de lo que nuestros predecesores pudieron nunca imaginar. A medida que ha aumentado la complejidad, la física se ha fragmentado en especialidades, que a su vez se han visto descompuestas en partes manejables. Cada una ha cosechado sus propios éxitos construyendo teorías matemáticas de las diferentes fuerzas fundamentales de la naturaleza y nos ha proporcionado descripciones eficientes de cada una de las diferentes interacciones entre las partículas de materia y de luz. El aspecto más llamativo de estas teorías, dejando a un lado su enorme éxito, es que hasta hace muy poco se han diferenciado claramente entre sí en forma y contenido, separadas unas de otras en compartimentos estancos, como si dieran testimonio de alguna curiosa paranoia de la naturaleza. Esto va en contra de nuestra creencia en la unidad de la naturaleza.

Sólo muy rara vez algún científico ambicioso ha intentado construir una teoría de la física que lograra reunir todas las teorías dispares y fructíferas de las diferentes fuerzas de la naturaleza en una estructura coherente de la que pudieran derivarse en principio todas las cosas. Uno de los primeros en pretenderlo, con una perspectiva claramente moderna, fue Bernhard Riemann, el autor de un estudio sistemático de las geometrías noeuclidianas en el siglo XIX. Riemann concibió una «teoría global de la física» unida mediante la matemática, y escribió a Richard Dedekind sobre su convicción de que

se puede edificar una teoría matemática completamente autocontenida, que parta de las leyes elementales, válidas para los puntos individuales, y llegue a los procesos en el espacio continuo dado, sin distinguir si se trata de la gravedad, la electricidad, el magnetismo o el equilibrio del calor.

Las tentativas modernas más famosas de llevar esto a cabo fueron las de Eddington y Einstein. Ambas fracasaron por motivos diversos. En retrospectiva, nos damos cuenta de que nuestro conocimiento del mundo de las partículas elementales era entonces tan flagrantemente incompleto que ni Eddington ni Einstein estaban en posición de ver siquiera qué era lo que tenía que ser unificado y, menos aún, de saber cómo hacerlo. Con todo, la llama que ellos prendieron ha continuado brillando tenuemente en la trastienda, eclipsada a menudo por los fuegos artificiales producidos por los últimos avances en el entendimiento de determinados fragmentos de la naturaleza, hasta ser reavivada con fuerza por las más recientes tentativas de los físicos teóricos de esclarecer nuestra imagen del universo. Mientras los unificadores de épocas anteriores eran considerados por sus colegas como excéntricos solitarios, y tolerados por la brillantez de sus otras contribuciones a la física, los unificadores de hoy en día pueblan la corriente principal de la física y su número se ve incrementado continuamente con los estudiantes jóvenes mejor dotados. Esto es lo que distingue a la física de los años ochenta de nuestro siglo de cualquier otra física anterior.

El plantel actual de candidatos al título de una «Teoría del Todo» espera aportar una encapsulación de todas las leyes de la naturaleza en una representación única y sencilla. El solo hecho de que se busque semejante unificación nos dice algo importante sobre nuestras expectativas acerca del universo. Debemos haberlas producido a partir de una amalgama entre nuestra experiencia previa del mundo y las creencias religiosas sobre su naturaleza y significado fundamentales que hemos heredado. Nuestras tradiciones monoteístas refuerzan la suposición de que el mundo es básicamente una unidad, que no está regido por leyes distintas en lugares diferentes, ni es lo que quedó de un duelo entre Titanes luchando por imponer su voluntad arbitraria a la naturaleza de las cosas, ni tampoco el acuerdo de algún comité cósmico. También procede de nuestra tradición religiosa occidental la suposición de que las cosas están gobernadas por una lógica, que existe independientemente de las cosas mismas, y que las leyes son impuestas desde el exterior, como si de los decretos de un trascendente legislador divino se tratara. Por otro lado, nuestros prejuicios reflejan una mezcla de diferentes tradiciones. Algunos acusan la fuerza del precepto griego, según el cual la estructura del universo es una verdad necesaria e inflexible que no podría ser de otra forma, mientras otros heredan el sentimiento de que el universo es contingente. A este respecto es interesante recordar un comentario procedente de Charles Babbage, el excéntrico pionero de las máquinas calculadoras en el siglo XIX, quien manifestó una viva preocupación por el concepto de leyes de la naturaleza. Fue el primero en relacionar el universo con un ordenador cuyo programa (como diríamos ahora) abarcase las leyes de la naturaleza; pero esta idea le llevó de inmediato a concebir un programa diferente, uno que diera cabida sólo ocasionalmente a las irregularidades y a la novedad:

Cuanto más indaga el hombre en las leyes que regulan el universo material, más se convence de que toda la variedad de formas surge de la acción de unos pocos principios sencillos. Estos principios convergen con ímpetu acelerado hacia una ley todavía más global, a la que toda la materia parece someterse. Pero, por simple que probablemente sea dicha ley, no debe olvidarse que se trata solamente de una entre una infinidad de leyes simples: que cada una de estas leyes tiene consecuencias al menos tan amplias como la que existe y que, por tanto, el Creador que seleccionó la ley actual tuvo que prever las consecuencias de todas las otras leyes.

La atracción que sentimos por esa cualidad que hemos dado en llamar «belleza», y que asociamos a la percepción de una unidad y una armonía innatas frente a una aparente diversidad, nos ha llevado a suponer que la unidad del universo debería expresarse en ciertas formas definidas. Si somos físicos, escucharemos con frecuencia hablar de la «belleza» o de la «elegancia» de determinadas ideas o teorías hasta tal punto que, al igual que Dirac[1], convertimos la cualidad estética en una guía, o incluso en un prerrequisito, de la formulación de teorías matemáticas correctas de la naturaleza.

El precepto estético de Dirac desconcierta al científico de la vida, máxime cuando éste descubre lo ineficaces que, a pesar de todos sus poderes matemáticos, resultan ser los físicos cuando se extravían en su zoológico. Pues los físicos están acostumbrados a tratar con las prístinas simetrías y leyes fundamentales de la naturaleza. Este hábito les condiciona a buscar y a confiar en hallar simetría y elegancia matemática allí donde dirigen su mirada. Pero el mundo vivo no es un palacio de mármol. Es el resultado caótico de la selección natural y de la competencia entre muchos factores interactivos. Este resultado, por lo general, ni es elegante ni es simétrico.

Roger Boscovich

Querido lector, tienes ante ti una Teoría de la Filosofía Natural derivada de una única ley de fuerzas.

ROGER BOSCOVICH

Nuestra imagen del mundo físico se ha desarrollado tan rápidamente en este siglo que requiere un esfuerzo ponerse en el lugar del científico de un siglo anterior. Para Newton no existía una clasificación de las diferentes fuerzas de la naturaleza. No se conocían la radiactividad ni las fuerzas nucleares, y la electricidad y el magnetismo se consideraban fenómenos distintos. Las influencias terrestres y celestes de la gravedad fueron muy diferentes desde el punto de vista conceptual hasta que Newton las unificó. Newton simplificó nuestra comprensión del mundo al explicar todos los fenómenos gravitatorios dentro de un sencillo esquema, que atribuía los efectos observados a la acción de una única fuerza atractiva que actúa entre todos los cuerpos masivos. A pesar del éxito de este programa, así como de los campos de la óptica y la termodinámica en los que logró imponer una simplicidad lógica en la plétora de observaciones desconcertantes, sabía que todavía había dominios envueltos por el misterio. Conjeturó que debían existir otras fuerzas de la naturaleza —«atracciones muy fuertes»— que mantenían unidos a los cuerpos materiales, pero no pudo desarrollar su idea.

Una de las figuras más notables, y menos atendidas, de la historia de la ciencia europea moderna es la de Roger Boscovich. Jesuita serbocroata, a un tiempo poeta y consejero arquitectónico de los papas, diplomático cosmopolita y hombre de negocios, mundano y teólogo, confidente de los gobiernos y miembro de la Royal Society, pero sobre todo matemático y científico, Boscovich fue un newtoniano apasionado, el primero en imaginar una Teoría del Todo científica. Su obra más famosa, Theoria Philosophiae Naturalis, se publicó por primera vez en Viena en 1758. Tras ser editada varias veces, culminó en la edición veneciana, revisada y ampliada, de 1763. Su influencia fue amplia y profunda, especialmente en Gran Bretaña, donde Faraday, Maxwell y Kelvin manifestaron expresamente estar en deuda con la inspiración que habían recibido de ella.

Boscovich pretendía extender la imagen global de la naturaleza de Newton en varias direcciones importantes. En particular, intentó «derivar todos los fenómenos físicos observados a partir de una única ley». Al hacerlo, introdujo una serie de conceptos nuevos que todavía forman parte de la imaginación de los científicos. Hizo hincapié en la idea atomista de que la naturaleza estaba compuesta por partículas elementales idénticas y pretendió mostrar que la existencia en la naturaleza de objetos mayores, de tamaño finito, era consecuencia de la forma en que sus constituyentes elementales interaccionaban entre sí. Las estructuras resultantes eran estados de equilibrio entre fuerzas opuestas de atracción y repulsión. Éste fue el primer intento serio de entender la existencia de objetos sólidos en la naturaleza. Boscovich vio que la ley del inverso del cuadrado de la gravitación de Newton no bastaba por sí sola para explicar la existencia de estructuras con tamaños definidos, porque no dotaba a la gravedad de ninguna medida de longitud característica por encima de la cual sus efectos se hicieran especialmente manifiestos. La ley del inverso del cuadrado no singulariza ninguna medida de longitud particular y tiene un alcance infinito. La explicación de objetos de tamaños definidos requiere que la gravedad sea compensada por alguna otra fuerza.

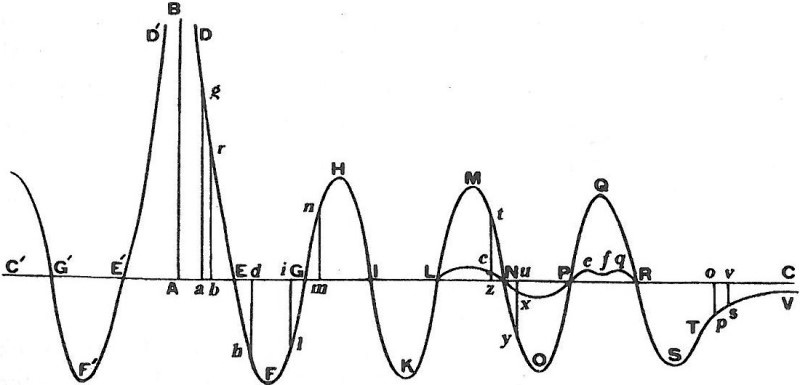

Boscovich propuso una ley de fuerzas de gran unificación que abarcaba todos los efectos físicos conocidos. Ésta era su «Teoría», como él solía llamarla. A grandes distancias se aproximaba a la ley del inverso del cuadrado de la gravitación newtoniana, tal como exigían las observaciones de los movimientos lunares. Pero, a pequeñas escalas de longitud, era alternativamente repulsiva y atractiva, de forma que daba lugar a estructuras de equilibrio cuyas magnitudes estaban determinadas por las escalas de longitud características incorporadas en la ley de fuerzas. La «ley de fuerzas» que propuso se muestra en la figura 2.1. Boscovich hizo gran hincapié en el hecho de que esta ley no es meramente un agregado «fortuito» de fuerzas, sino que debe ser una «única curva continua» que —arguye— dé testimonio de la naturaleza global de la teoría. Además de la representación gráfica de su ley de fuerzas, que presentamos aquí, Boscovich introdujo la idea de expresar su ley mediante una serie convergente de términos matemáticos, cada uno más pequeño que el anterior, en potencias del inverso de la distancia, y tal que, cuanto más larga sea la suma, mejor será su aproximación a la verdadera ley de fuerzas.

Figura 2.1 La ley universal de fuerzas de Boscovich, según reproducción de su Teoría de la Filosofía Natural, publicada por primera vez en 1758. La variación de la fuerza entre dos «puntos de materia» en función de la distancia entre ellos es representada por la curva ondulada que pasa por la secuencia de puntos DFHKMOQSTV. La distancia entre puntos se indica a lo largo del eje de abscisas AC; la intensidad de la fuerza a lo largo del eje de ordenadas AB. La fuerza es repulsiva cuando esta curva se encuentra por encima de la línea AC y atractiva cuando se encuentra por debajo de ella. A muy grandes distancias (en, y más allá de, V), es atractiva y se aproxima a la ley de fuerzas del inverso del cuadrado de Newton producida por la gravedad. La naturaleza repulsiva de la fuerza, que se manifiesta a medida que la separación de los dos puntos tiende a cero, impide que toda la materia colapse a un tamaño nulo. Respecto a esta imagen, Boscovich señala: «Una Ley de esta clase parece a primera vista ser muy complicada, y el resultado de combinar juntas varias leyes diferentes en una forma algo deslavazada; pero puede ser de la clase más simple y en absoluto complicada; se puede representar, por ejemplo, por una sola curva continua… Es suficiente con echarle simplemente un vistazo».

El minucioso tratado de Boscovich contiene muchas otras innovaciones, pero nosotros estamos interesados en llamar aquí la atención sobre este único punto: que fue el primero en concebir, buscar y proponer una teoría matemática unificada de todas las fuerzas de la naturaleza. Su ley continua de fuerzas fue la primera Teoría del Todo científica. Quizás, en el siglo XVIII sólo un generalizador como Boscovich, quien unificó con éxito las actividades intelectuales y administrativas en todas las áreas del pensamiento y de la práctica, pudo tener la osadía de pensar que la naturaleza misma no era menos multicultural.

Las simetrías

¿Ves?, puedo creer una cosa sin entenderla. Es solamente cuestión de práctica. (Lord Peter Wimsey en Have his Carcase).

DOROTHY SAYERS

Para los griegos antiguos, las leyes más perfectas de la naturaleza eran sus armonías estáticas. En los últimos doscientos años, el concepto de ley de la naturaleza ha pasado a significar un conjunto de reglas que nos dicen cómo las cosas cambian en el espacio y en el tiempo. Así, una vez que conocemos el estado de un sistema aquí y ahora, buscamos un mecanismo que nos permita predecir su estado en tiempos futuros y en otros lugares. Pero curiosamente, dichas leyes de cambio pueden siempre refundirse en enunciados completamente equivalentes que afirman que algo no debe cambiar: dichas cantidades invariables se conocen como invariancias.

Durante el siglo XIX, los matemáticos dedicaron mucho tiempo a la clasificación de todos los tipos posibles de cambio, y de invariancias asociadas, que podían existir, tanto en términos concretos como abstractos. Esta clasificación dio lugar a la rama de las matemáticas que ahora llamamos teoría de grupos. Un «grupo» no es más que una colección de cambios que posee tres propiedades sencillas: debe existir la posibilidad de no cambio, debe poderse deshacer o invertir cada cambio para restaurar el estado original, y dos cambios consecutivos cualesquiera deben dar un resultado que pueda ser obtenido asimismo por un solo cambio de la colección.

Cada una de las leyes físicas fundamentales de las que tenemos conocimiento corresponde a alguna invariancia, la cual a su vez es equivalente a una colección de cambios que forma un grupo de simetría. El grupo de simetría describe todas las variaciones que pueden formarse a partir de un modelo prototipo inicial, mientras permanece invariable algún motivo subyacente. Así, por ejemplo, la conservación de la energía es equivalente a la invariancia de las leyes del movimiento respecto a las traslaciones directas o inversas en el tiempo (esto es, el resultado de un experimento no debería depender del instante en el que se realiza si todos los demás factores son idénticos); la conservación del momento lineal es equivalente a la invariancia de las leyes del movimiento respecto a la posición de tu laboratorio en el espacio, y la conservación del momento angular, a una invariancia respecto a la orientación direccional de tu laboratorio en el espacio. Otras cantidades conservadas en la física, que aparecen como constantes de integración de las leyes de cambio, resultan ser equivalentes a otras invariancias, menos intuitivas, de las leyes de la naturaleza. Es interesante observar que Newton no utilizó la conservación de la energía. Más aún, en las discusiones posnewtonianas acerca de la relevancia teológica de la exitosa descripción del mundo por Newton, la existencia de leyes de conservación parece haber desempeñado algún papel en el incremento del ateísmo entre los científicos. Algunos, como el propio Newton, sintieron que, en el seno del modelo dinámico newtoniano del universo conocido (el sistema solar), era necesaria la mano sustentadora y reguladora de la divinidad, pero el descubrimiento posterior de las leyes de conservación puso de relieve que la naturaleza poseía en sí misma principios sustentadores que impedían que el mundo dejara sencillamente de existir. Los papeles que la divinidad podía desempeñar no eran tantos como se creía. Fue en este contexto en el que Laplace hizo su famosa concesión de que «nous n’avons pas besoin de cet hypothèse-là» respecto al papel sustentador de la divinidad responsable de conservar los movimientos en el seno del sistema solar. Más tarde, el péndulo oscilaría de nuevo al lado contrario, y la necesidad de violar una ley de conservación de la naturaleza, para que el universo pudiera surgir a partir de la nada, persuadió a muchos de la necesidad de una intervención sobrenatural. Es más, el éxito evidente del concepto de leyes de la naturaleza condujo a una reformulación del Argumento del Designio sobre la existencia de Dios. Nos abstendremos de desarrollar esto aquí; pero más adelante, en el capítulo 6, volveremos sobre ello para indicar su significado especial.

Todavía hoy día hay muchos que tienen la impresión de que la creación del universo a partir de la nada debe violar alguna ley de conservación básica que impide la obtención de algo gratuitamente. Sin embargo, no hay realmente evidencia alguna de que el universo como un todo posea un valor distinto de cero para cualquiera de dichas cantidades conservadas. La masa-energía total de todos los constituyentes de un universo finito resulta ser siempre igual en magnitud, pero de signo contrario, a la suma de las energías potenciales gravitatorias de esas partículas. Podría, pues, haber aparecido de repente, espontáneamente, sin violar la conservación de la masa-energía. Análogamente, tampoco hay evidencia de que el universo posea una rotación o una carga eléctrica global neta. Podría bien suceder que descubriésemos algún otro atributo conservado, que admitiese un valor distinto de cero para el universo como un todo, o que obtuviésemos pruebas de que el universo posee efectivamente una carga eléctrica o una rotación diferente de cero. Estas ideas descansan en la suposición de que el universo tiene un tamaño finito. Pero no sólo no sabemos si esto es así, sino que no lo podemos saber, ya que en cualquier caso la velocidad finita de la luz solamente nos permite ver una porción finita del universo entero. Si el universo tuviera una extensión infinita, entonces no se sabe cómo uno debería asociar cantidades conservadas con él, y el saber si puede surgir a partir de «la nada» sin violar la conservación de la carga, el momento angular y la energía, es una cuestión mucho más sutil que está por responder.

El hecho de que las leyes de cambio puedan ser representadas como invariancias del mundo bajo todos los cambios posibles que respetan un determinado esquema inicial halló eco en las expectativas de los físicos acerca de la presencia de simetría y armonía en la naturaleza. La simetría ha pasado a ser la cuestión dominante en la física fundamental. La física de partículas elementales es singularmente platónica a este respecto. Los matemáticos del pasado han catalogado todos los diferentes modelos de cambio que existen y han codificado diligentemente sus ingredientes esenciales en esa rama de las matemáticas que hoy se conoce como teoría de grupos. Buscando en su calidoscopio de modelos posibles, el físico de partículas puede extraer simetrías candidatas a ser impuestas sobre el mundo. Las candidatas deben pasar por alguna clase de criba inicial que garantice el que puedan acomodar todos los ingredientes necesarios del mundo de las partículas elementales y que no posean alguna implicación obvia en desacuerdo con la realidad. Las candidatas que pasan con éxito este primer examen son sometidas a un escrutinio matemático más minucioso, que resulta en una serie de predicciones sobre cómo deberían interaccionar las partículas en un mundo regido por la simetría impuesta. Así pues, una fe ciega en la simetría proporciona una receta eficaz para generar teorías candidatas de las interacciones entre partículas elementales. No existe ningún mecanismo similar para generar teorías candidatas a explicar el funcionamiento de entidades menos básicas como las economías o los sistemas meteorológicos. El baluarte de la simetría es el mundo invisible de las cosas más pequeñas.

Cada una de las cuatro fuerzas de la naturaleza viene descrita con precisión por una teoría que deriva de la suposición de una determinada invariancia bajo todos los cambios posibles. La búsqueda de la unificación trata de integrar los modelos aislados, preservados por las diversas fuerzas de la naturaleza, en un único modelo de «gran unificación», en el que todos los submodelos encajen de manera única y perfecta. No es fácil encontrar esquemas de esta índole y, hasta muy recientemente, solían acarrear desafortunados defectos, que se ponían de manifiesto cuando se utilizaba el modelo de invariancia resultante para calcular cantidades observables. Se obtenía una infinidad de respuestas que debían ser tratadas por procedimientos particulares para poder conducir a predicciones juiciosas.

Hasta ahora, solamente una reducida clase de teorías físicas inusuales, propuestas como las leyes de la naturaleza más perfectas por Michael Green, John Schwarz y Edward Witten, carece de este defecto. Se conocen como teorías de «supercuerdas». El prefijo «súper» alude a una poderosa simetría respetada por estas teorías. Esta «supersimetría» ha sido presentada como una simetría entre clases, por lo demás distintas, de partículas elementales llamadas fermiones y bosones. En la mayoría de los casos, esto equivale a una simetría entre la materia y la radiación. Esta idea se conocía mucho antes de que Green, Schwarz y Witten la expusieran. Lo que ellos lograron fue vincularla al poderoso concepto de una «cuerda».

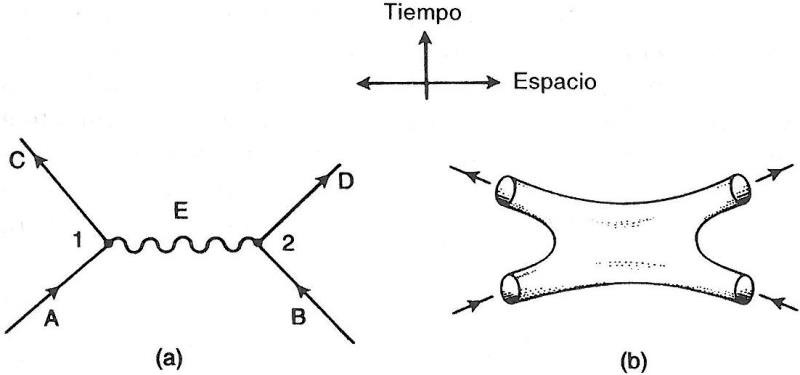

Las teorías de partículas elementales anteriores habían considerado que las entidades más elementales de la naturaleza eran partículas puntuales sin extensión finita (pueden estar todo lo localizadas que se desee y no muestran estructura interna alguna al bombardearlas con otras partículas de alta energía). Éstas venían descritas por teorías de campo cuánticas en las que los elementos más básicos son puntos de tamaño nulo. En general, dichas teorías funcionaban satisfactoriamente, pero se hallaban invariablemente acosadas por el mal de los infinitos, y debían emplearse remedios matemáticos demasiado ad hoc para suprimirlos. Con el paso del tiempo se hicieron también muy engorrosas: había que introducir cada vez más campos cuánticos para cada variedad de partículas elementales necesaria para completar el cuadro. Las cuerdas atan las cosas más hábilmente. Si se considera que las entidades más elementales en la naturaleza son cuerdas, líneas en lugar de puntos, todas las incómodas divergencias en las cantidades calculadas desaparecen para algunas simetrías universales muy especiales. Este trueque de destinos se produce debido a diferencias intrínsecas en la forma en que puntos y líneas interaccionan. En la figura 2.2 se muestra el diagrama esquemático de una interacción entre partículas puntuales, y una entre cuerdas, en el espacio y el tiempo. La interacción entre partículas presenta esquinas claramente marcadas que se traducen en infinitos matemáticos, mientras el diagrama en forma tubular, con contornos suaves, de la interacción entre cuerdas no da lugar a semejantes problemas. En efecto, una cierta colección de leyes de la naturaleza posibles, y sólo éstas, podría ser finita y autoconsistente.

Figura 2.2 Representaciones esquemáticas de (a) interacciones entre dos partículas puntuales A y B, mediadas por el intercambio de E, obteniéndose la producción de C y D; y de (b) la interacción entre dos cuerdas cerradas (loops), cuyo resultado son otras dos cuerdas. El diagrama representa las interacciones en el espacio y el tiempo, con todas las dimensiones del espacio idealizadas en una sola dimensión, para facilitar la representación. Cuando el punto se mueve a través del espacio y el tiempo describe una línea, mientras que cuando las cuerdas cerradas se mueven a través del espacio y el tiempo describen tubos. Los infinitos matemáticos asociados con la interacción puntual surgen debido a las marcadas esquinas en los puntos 1 y 2 en (a). Por el contrario, la interacción entre cuerdas en ningún caso tiene esquinas marcadas y su carácter continuo suave es una consecuencia de la ausencia de infinitos matemáticos en su cálculo.

Estas cuerdas fundamentales poseen una tensión que varía con la energía del entorno en el que se encuentran y que se hace lo suficientemente grande como para reducir las cuerdas cerradas a casi puntos a las bajas energías que observamos en nuestro universo actual. Pero en las extremidades del big bang, la naturaleza «cordal» esencial de las cosas debería hacerse manifiesta. Son las teorías de esta clase las que nos han impulsado a hablar de encontrar una «Teoría del Todo». Si tuviésemos la versión correcta, debería comprender en principio todas las leyes de la radiactividad, la gravedad, el electromagnetismo y la física nuclear. El aspecto subyugador de las teorías de cuerdas ha sido el inesperado descubrimiento de que los requisitos de finitud y consistencia deberían resultar por sí solos tan coercitivos.

Nuestra actitud hacia las leyes de la naturaleza y hacia una codificación fundamental de las mismas en una «Teoría del Todo» particular, probablemente única y autoconsistente, es una búsqueda en pos de una simetría fundamental del mundo, del interior de cuya estructura se sigan todas las leyes causales de cambio permitidas, que gobiernan las fuerzas y las partículas de la naturaleza. Pero nuestro acercamiento a dicha aparente panacea debe temperarse mediante una apreciación de la forma en que las leyes de la naturaleza —la Teoría del Todo— deberían estar relacionadas con el universo.

Un arrebato de fantasía racionalista

¿Por qué no puede alguien darnos una lista de las cosas que todo el mundo piensa pero nadie dice, y otra de las cosas que todos dicen pero nadie piensa?

OLIVER WENDELL HOLMES

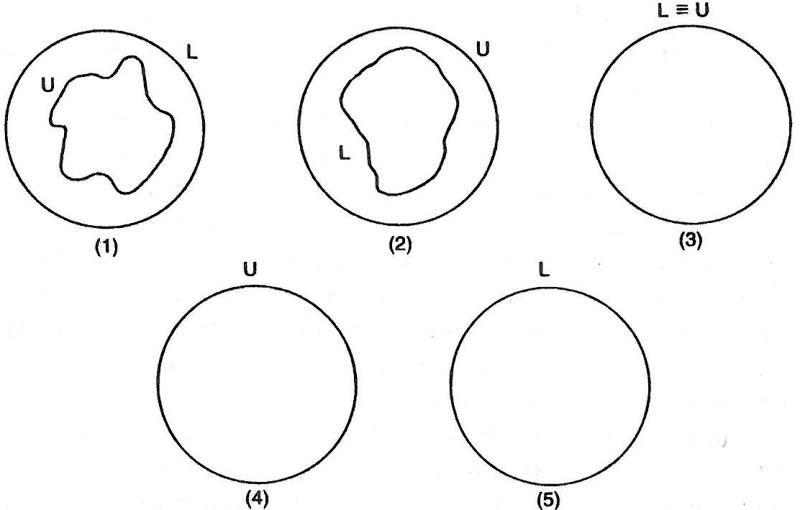

Examinemos algunas de las posturas que podemos adoptar en relación con el estatus de las leyes de la naturaleza. Estas nos proporcionan una versión moderna de algunos paradigmas antiguos. Supongamos que nos limitamos por sencillez a tres conceptos: el de Dios (D), en el sentido omnisciente y omnipotente tradicional; el de universo (U), entendido de forma tal que abarca todo el mundo material del espacio y tiempo; y el de las leyes de la naturaleza (L), las cuales determinan su funcionamiento. Las interrelaciones presupuestas entre estos tres conceptos encierran, si bien sucintamente, varias filosofías de la naturaleza diferentes.

En lo que al par U y L respecta, podemos elegir una de las cinco simples opciones siguientes:

- 1) U es un subconjunto de L;

- 2) L es un subconjunto de U;

- 3) L es igual a U;

- 4) L no existe;

- 5) U no existe.

Éstas se ilustran esquemáticamente en la figura 2.3.

Figura 2.3 Las posibles relaciones entre los conceptos de U, el universo material, y L, las leyes de la naturaleza, examinadas en el texto.

La primera opción entiende las leyes de la naturaleza como algo que trasciende al universo físico. El universo es una de sus manifestaciones concretas. Pueden existir otros universos, ya sea en potencia o en acto. Es importante observar que la línea de investigación actual en cosmología, que busca aportar una explicación matemática de la creación del universo a partir de la «nada», presupone implícitamente la situación (1). Debe dar por sentado que ciertas leyes de la naturaleza y otras nociones primitivas, como la lógica, preexisten antes de la creación del universo material. Si dicho programa de investigación tuviera éxito y propusiera una imagen autoconsistente de la apariencia del universo físico, que hiciera predicciones que fueran confirmadas reiteradamente por los experimentos, entonces el próximo programa de investigación iría dirigido a entender por qué las leyes de la naturaleza que hicieron posible la formación de ese, y no otro, universo, existen y si podrían ser diferentes. Esta búsqueda fundamental pertenece a un futuro distante, pero es interesante considerar que, si el universo como un todo está descrito por una ley de la naturaleza como la que encierra la teoría general de la relatividad de Einstein, debe entonces existir una estructura lógica mayor que el universo físico. Ciertamente, dicha suposición está presente de manera implícita en la mayor parte de los estudios cosmológicos. Pues se consideran diferentes modelos matemáticos posibles del universo, cada uno de los cuales obedece las mismas leyes de la naturaleza, pero difiere de los demás en su elección del estado inicial. Desafortunadamente, ninguna observación podría decirnos si una teoría cosmológica descrita por un conjunto de ecuaciones matemáticas describiría realmente el universo entero, aunque sólo sea porque únicamente podemos ver una parte finita del mismo.

Si nos adherimos a la opción (2), nos vemos empelidos al punto de vista según el cual las leyes de la naturaleza poseen realmente alguna dependencia espacial o temporal en el seno del universo. Puede que en otros lugares se den leyes diferentes o, incluso, que no existan leyes en absoluto. Puede que haya islas de racionalidad dentro de un universo probablemente infinito. Puesto que sabemos que la existencia de observadores como nosotros y, de hecho, de observadores que no se parezcan en nada a nosotros, requiere ciertas regularidades para poderse dar, no debería sorprendernos el que nos encontrásemos habitando uno de los arrabales racionales de un universo por lo demás caótico. Se han llevado a cabo tentativas para demostrar que es posible que la evolución del universo comenzase en un estado en el que las cosas no se ciñen con exactitud a algunas de sus leyes familiares y, aun así, mostrar que, conforme se expande, envejece y se enfría, los comportamientos que violan lo que hemos dado en llamar leyes de la naturaleza se harán cada vez más raros, de manera tal que en nuestro mundo de bajas energías, quince mil millones de años después de que todo comenzase, observamos una adaptación aproximada a ciertos modelos de comportamiento que se acerca tanto a la perfección que suponemos que es perfecta. Llevada a sus últimas consecuencias, esta filosofía aspiraría a mostrar que todas, o casi todas, las leyes observadas de la naturaleza son consecuencia de la última época de la historia cósmica, en la que nosotros hemos entrado en escena. Retrocediendo a los primeros momentos del universo encontraríamos una situación del todo diferente en la que apenas existían leyes.

Una interpretación más escéptica de la segunda alternativa consiste en considerar las leyes de la naturaleza como una invención de la mente humana, la cual ha emergido a su vez de la materia del universo mediante procesos naturales. El proceso histórico que condujo a ello habría sido diferente en las distintas partes del universo: las presiones ambientales habrían demandado respuestas diferentes y se habrían seguido indudablemente caminos evolutivos distintos. Desde este punto de vista, las leyes de la naturaleza son una creación, ya sea parcial o completamente, de la mente y variarán en consecuencia de una galaxia a otra de acuerdo a la distribución de seres sensibles en el universo. Este parecer, aun cuando es bastante común entre los filósofos, tiene poco que ofrecer a los científicos, porque no conduce a ningún programa futuro de investigación que permita verificarlo o estudiar pormenorizadamente su contenido. Es algo así como una especulación sin porvenir. Todo lo que uno puede hacer es esperar a establecer contacto con hipotéticos extraterrestres y comparar sus «leyes» con nuestras «leyes».

La perspectiva (3) equipara el universo a las leyes de la naturaleza en un espíritu que se remonta por lo menos hasta san Agustín y Filón de Alejandría, quienes eludieron el problema de explicar lo que Dios estaba haciendo antes de la creación del mundo señalando que no había un «antes» porque el tiempo formaba parte del orden creado. Dicha deducción presupone la percepción de que el tiempo no sólo se mide mediante fenómenos naturales, como la oscilación de un péndulo, sino que siempre puede ser asociado en un sentido profundo con los sucesos físicos que tienen lugar en el seno del universo en lugar de ser impuestos sobre el mismo como un telón de fondo trascendental. Esto conduce a la conclusión natural de que el universo es coetáneo con el tiempo mismo. En la presentación de Filón:

El tiempo comenzó simultáneamente con o después del mundo. Pues, al ser el tiempo la medida de un espacio determinado por el movimiento del mundo, y al no poderse dar el movimiento prior al objeto en movimiento, sino que debe por fuerza producirse después de él o simultáneamente con él, se sigue necesariamente que el tiempo es asimismo coetáneo con o posterior al mundo.

Los cosmólogos modernos se vieron obligados a adoptar una perspectiva similar hasta hace unos años. Antes de que se emprendieran las primeras tentativas serias de entender la cosmología cuántica, uno se enfrentaba a la conclusión de que nuestro universo debía haber experimentado una singularidad espacio-temporal en algún instante finito del pasado. Antes de esta singularidad, el universo no existía; después sí. La descripción matemática del espacio y el tiempo predice que ambos conceptos deben cesar de existir en esta singularidad. Es la frontera del universo. Recíprocamente, nos vemos obligados a considerar que los universos con una singularidad en el pasado se han originado a partir de la pura nada en algún instante pretérito. En aquel instante, el universo material, las leyes de la naturaleza y las mismísimas bases del espacio y del tiempo deben haber nacido juntos.

Es importante subrayar que, si bien la teoría general de la relatividad de Einstein predice que puede existir una singularidad de dicha índole en nuestro pasado, no aporta ninguna razón por la que semejante creación a partir de la nada podría suceder. Si uno no quiere aceptar un comienzo tan fuerte de las cosas, hay formas de eludir la conclusión de que existió una singularidad en el pasado. Si la gravedad hubiera sido una fuerza repulsiva, en lugar de atractiva, en el remoto pasado (y esto parece bastante probable a la luz de lo que sabemos hoy en día sobre el comportamiento de la materia a muy altas temperaturas), el universo no necesitaría haber experimentado un comienzo singular. Proponemos esto sólo como ilustración de la perspectiva (3). También hemos de señalar que esta alternativa podría comprender posibilidades más amplias, porque el universo se expande y cambia con el tiempo. ¿Significa esto que bajo esta perspectiva deberíamos esperar que las leyes de la naturaleza posean una variación temporal recíproca? De hecho, no es lógicamente posible que todas las leyes de la naturaleza estén cambiando. O bien no hay leyes en absoluto, o bien hay leyes invariantes. Cualquier ley variable puede ser siempre reducida a la invariancia de alguna cantidad más básica que gobierna las reglas de cambio. La alternativa, a saber, que no existe ningún sustrato invariante, significaría que no podrían existir leyes de la naturaleza bajo ningún concepto. Esto nos lleva a nuestra siguiente opción.

La cuarta posibilidad, según la cual no hay leyes de la naturaleza, es una opción extrema. Puede ser defendida de dos maneras. Por un lado, aquellos con inclinaciones filosóficas podrían querer persuadirnos de que eso que hemos dado en llamar leyes de la naturaleza no sea sino las categorías mentales que nuestros cerebros se ven obligados a adoptar para poder dotar de sentido a nuestra experiencia. Hasta donde sabemos, puede que no exista ninguna realidad profunda gobernada por verdaderas leyes de la naturaleza. Por el contrario, una perspectiva más realista podría consistir en imaginar, como han hecho algunos físicos, que, conforme el universo se expande y envejece a partir de un estado de caos producido por la presencia simultánea de todos los órdenes posibles, algunas de estas formas de orden llegan a prevalecer de manera tal que, después de miles de millones de años, dominan los sucesos tan eficientemente que pasan por leyes predeterminadas de la naturaleza, en lugar de ser tomadas sencillamente por la más tenaz de las posibilidades. Esta posibilidad ya la hemos discutido y descartado más arriba.

La última de nuestras opciones, a saber, que no hay ningún universo, es una forma peculiar de nihilismo que nunca ha sido tomada en serio por ningún filósofo cabal. Con todo, su interés reside en que, si se consideran los modelos cosmológicos cuánticos que pretenden crear el universo a partir de la nada, entonces esta concepción abarca sus estados «preiniciales». Uno no puede, por tanto, sostener que una postura semejante sea lógicamente imposible o autocontradictoria, ya que se admite como precursora del estado actual en el seno de esta descripción cosmológica. Puede que sea inestable en algún sentido particular, pero es difícil ver por qué habría de ser imposible. Parece que esta línea de razonamiento nos acercaría peligrosamente a resucitar el infame razonamiento ontológico de Anselmo y otros, según el cual pueden existir conceptos como el de un Ser Supremo cuya misma concepción necesita de su existencia. Esto parece especialmente sospechoso cuando uno intenta concebir cómo podría existir alguna entidad cuya no existencia implicase una contradicción lógica.

Para otros, la tensión se da primariamente entre los conceptos de Dios y de universo, antes que entre éste y las leyes de la naturaleza. De hecho, la noción de un Ser Supremo es en todas las culturas una noción más primitiva y natural que la de leyes de la naturaleza. Podría muy bien defenderse que ninguna cultura logró un concepto sólido de las últimas sin un concepto preliminar del primero. De nuevo es conveniente enunciar las posibilidades como sigue:

- i)U es subconjunto de D;

- ii)D es subconjunto de U;

- iii) D es igual a U;

- iv) D no existe;

- v)U no existe.

La primera opción, a saber, que el universo es parte de Dios, se llama panenteísmo, según la terminología adoptada por Krause, filósofo alemán nacido a finales del siglo XVIII. Los teólogos distinguen esta concepción del simple teísmo, asociando este último a la idea de que Dios es completamente diferente al universo y está por encima y más allá de él. El panenteísta cree que Dios está en todas las cosas, pero sin ser idéntico a ellas.

La situación (ii) sería consistente con la actitud escéptica según la cual la idea de Dios es sólo una creación de la mente humana y, por tanto, del proceso puramente material que dio lugar a ésta. Por el contrario, si la deidad fuera del tipo no tradicional y estuviera en alguna forma limitada al papel de un Superser dentro del universo, esta situación sería aproximada. Hay muchos relatos de ciencia ficción que han explorado este escenario paternalista del Superser. La idea semirreligiosa de formas avanzadas de vida extraterrestre inteligente, discutida por muchos entusiastas de la búsqueda de señales de radio extraterrestres, también se incluiría en esta categoría.

La tercera relación posible está asociada a la doctrina del panteísmo, que considera a Dios y al universo natural como una y la misma cosa. Esta es una concepción corriente, que encontramos normalmente en muchas religiones orientales impersonales, y también entre los científicos agnósticos; es asimismo la concepción por la que Einstein sentía alguna simpatía. Esto es lo que él quiere decir cuando habla de Dios como el Dios de Spinoza, el filósofo más asociado a esta doctrina panteísta.

Nuestras dos últimas posibilidades son fáciles de resolver. La opción (iv) es la postura del ateo, mientras que la (v) ha sido ya discutida más arriba como posibilidad (5).

El tercer lado de nuestro triángulo de relaciones está formado por las posibles interrelaciones entre las leyes de la naturaleza y la deidad:

- a) L es un subconjunto de D;

- b) D es un subconjunto de L;

- c) D es igual a L;

- d) L no existe;

- e) D no existe.

El primer caso está de acuerdo con la tradición judeo-cristiana que considera las leyes de la naturaleza como ligaduras impuestas por Dios al universo. Este fue, por ejemplo, el punto de vista de Newton, quien mantuvo consiguientemente que las leyes de la naturaleza podrían haber sido diferentes y podrían ser suspendidas arbitrariamente por precepto divino.

La segunda posibilidad está emparentada con las escuelas de la teología procesal, que proponen una deidad en evolución. En este caso, Dios está limitado por una lógica de orden superior. Aunque sería difícil reconciliar esto con muchas imágenes de una deidad omnipotente, no es fácil trazar la línea de separación entre esta postura y lo que, por lo general, se asume implícitamente incluso en estas imágenes, a saber, que las acciones de Dios están limitadas por ciertos preceptos de la lógica y relacionadas a conceptos como los de «bien» y «mal». Por el contrario, esta opción puede interpretarse no teístamente como una en la que el concepto de Dios es un resultado inevitable de las leyes de la naturaleza en las mentes de ciertas especies de complejos biocomputadores como nosotros.

El tercer caso, que iguala las leyes de la naturaleza a Dios, es similar a la imagen impersonal de Dios adoptada por algunos panteístas. Pero también se parece a la concepción de los deístas que surgió como un mínimo común denominador en respuesta al laberinto en el que se encontraron inmersos los teólogos de todos los credos en el siglo XVII. Reducía el número de atributos de la Divinidad que se suponía que ésta iba a desplegar en el universo y la reducía al papel de causa inicial y preservadora de las leyes de la naturaleza, siendo ella por consiguiente quien mantenía todas las cosas en un desarrollo armonioso. Los casos (d) y (e) los hemos considerado como (4) y (iv) más arriba.

Adiós a todo eso

Debe haber un tiempo para cada dogma.

H. G. WELLS

Nuestra exploración de las leyes de la naturaleza ha sido muy superficial[2]. Desde Boscovich hasta las supercuerdas, los buscadores de una Teoría del Todo unificada se han concentrado en hallar las leyes globales de la naturaleza, con exclusión de todo lo demás. En el fondo, este prejuicio se ha generado a partir de una sumisión implícita al énfasis platónico en la mayor importancia que en la naturaleza de las cosas tienen los universales eternos frente al mundo de lo concreto que observamos y experimentamos. En los capítulos siguientes examinaremos los desafíos planteados a esta concepción por nuestras últimas ideas sobre el mundo físico. El primero es muy conocido. Puesto que la ciencia rinde tributo a los dioses del cambio, necesita saber cómo comenzaron las cosas si es que quiere llegar a saber algo.