Brunete, Belchite y el final del Norte

La ofensiva en el norte, estancada en la primera decena de abril, se reanudó hacia el 20 del mismo mes; el general Roatta había sido sustituido tras el fracaso de Guadalajara por el general Ettore Bastico, un hombre impaciente por sustituir con laureles las largas espinas clavadas en el CTV; pero de semejante impaciencia también participaban otros observadores y mandos extranjeros, incapaces de comprender el cauteloso paso impuesto por Franco. El 26 de abril —planeada la operación por el propio Richtofen que en privado discutió el tema con el coronel Vigón, jefe del EM de Dávila— la legión Cóndor llevó a cabo un devastador ataque aéreo sobre Guernica —capital espiritual de los vascos, situada a 30 km del frente y repleta de refugiados— y en pleno día, sin oposición aérea ni antiaérea, destruyó con bombas incendiarias todo el centro de la población causando más de 3.000 bajas de una población de 10.000. Era un anticipo de lo que años más tarde sufrirían Rotterdam, Coventry, Dresde o Nagasaki. A pesar de que el mando nacional trató de negar su participación en los hechos —atribuyendo la destrucción a los propios vascos, en su retirada— la verdad no tenía vuelta de hoja y la opinión mundial se levantó airada para clamar contra el primero de los horrores nazis cometido fuera de su país. Del NIC, como de rigor, tan sólo surgió un exhorto para que ambas parte cesasen en sus bombardeos a ciudades abiertas y aunque la operación como tal fue militarmente un fracaso —así lo reconoció después Adolf Galland, el as alemán— que lejos de quebrantar la moral de la población no logró sino encresparla, ni la unánime condena del mundo libre ni los pobres resultados conseguidos constituyeron un freno para los ulteriores ataques aéreos a las ciudades abiertas que se prolongaron —sobre todo en el área mediterránea, aunque no con la intensidad de Guernica— durante toda la guerra.

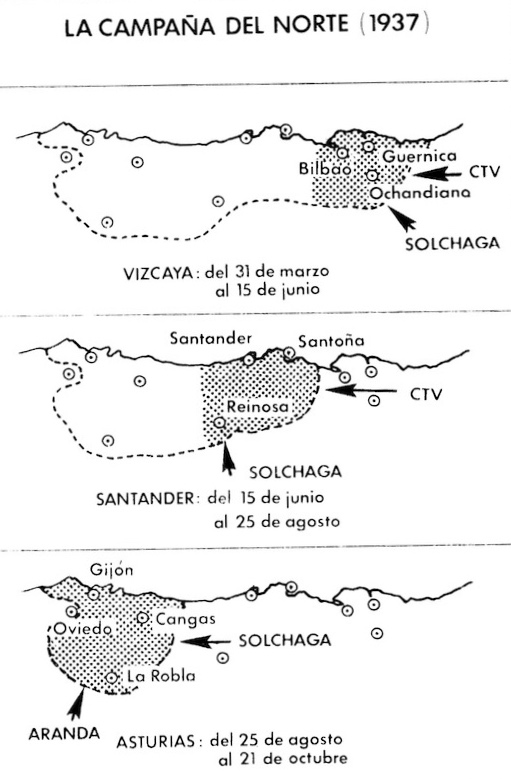

A lo largo de un mes —desde que se inició a finales de marzo— el avance nacional había progresado como máximo 20 km, llegando las Flechas Negras a Bermeo a finales de abril para detenerse de nuevo durante todo mayo. El 10 de junio —ya bajo el mando de Dávila, muerto Mola— fue reanudado y el día 12 las avanzadas nacionales llegaron a los puntos débiles del «Cinturón de Hierro» señalados por Goicoechea y lograron forzarlo aquel mismo día con el apoyo de la aviación y los carros y tras una intensa preparación artillera. El día 13 Bilbao estaba al alcance de sus piezas de campaña mientras el gobierno vasco, presidido por Aguirre, se debatía en el hotel Carlton entre la rendición, la negociación y la defensa a ultranza de la ciudad. Gracias a la insistencia de Prieto —natural de Bilbao— y el denuedo de Gámir Ulíbarri y su consejero soviético el general Berzin, el gobierno optó por la última solución tras procurar la mayor evacuación posible de la población civil en dirección a Santander pero sin duda en la mente de muchos —y no digamos los que simpatizaban con los sitiadores— debió surgir el recuerdo del éxodo malagueño. También el gobierno abandonó la ciudad dejando una Junta de Defensa presidida por Gámir y Leizaola (actual presidente de Euzkadi en el exilio) que se aprestó al combate mediante tres divisiones situadas de norte a sur al mando de Beldarrán, el alsaciano Putz y Vidal emplazado en el indefenso sector meridional. El 18 los nacionales alcanzaron la orilla derecha del Nervión y el 19 a la tarde, con ayuda de la «quinta columna» surgida en Las Arenas entraron en la ciudad abandonada apresuradamente por las fuerzas republicanas.

Aparte de su valor militar y estratégico, la toma de Bilbao suponía para Franco un éxito logístico de primera magnitud ya que por primera vez podía contar con uno de los centros industriales más importantes de la nación, prácticamente intacto y en situación de producir a los diez días de la ocupación. Por otra parte los expertos de la HISMA y ROWAK —las dos sociedades que administraban la ayuda bélica alemana y el pacto en especie, materia bruta y concesiones de toda índole— habían demostrado desde siempre un alto interés en la cuenca vizcaína, rica en minerales estratégicos de primera necesidad para el Reich, por lo que no era de extrañar que los señores Bernhardt, Bethke y Lohmann aparecieran en Bilbao para examinar de cerca el estado de sus instalaciones industriales y mineras.

El empuje nacional hacia Bilbao se prolongó casi por inercia durante el mes de junio hasta alcanzar los límites de la provincia, sin el menor entusiasmo por perseguir a un enemigo desorganizado y que en su mayoría ya no luchaba en su tierra. Se diría que una vez más la estrategia consistía en eludir su captura y hacer un alto en la marcha para permitirle reorganizarse y volver a estar en situación de defenderse.

Ya antes de la caída de Largo Caballero el EMC de la República a las órdenes del coronel Vicente Rojo había trazado unos primeros planes para una ofensiva que partiendo del sector de Madrid en dirección a Extremadura incidiese en los puntos menos defendidos del Ejército de Varela, con el ambicioso propósito de alcanzar la raya portuguesa y volver a partir en dos por su gollete la España nacional. Aun cuando no se alcanzase tan lejano objetivo el plan pretendía poner a prueba las nuevas unidades creadas con las reformas de Asensio y aliviar de manera sensible la presión sobre Madrid. A este doble propósito se vino a sumar, una vez iniciado el ataque nacional a Bilbao, la necesidad por parte del Ejército del Centro de venir en ayuda de los vascos aun cuando fuera de aquella manera indirecta que obligara a Franco a retirar algunos efectivos en el norte o a suspender su empuje a fin de atender las operaciones en el centro. A través del nuevo asesor soviético, el general Kulik, que por entonces contaba con el apoyo de Miaja, los comunistas hicieron saber que no secundarían el plan de Extremadura, que no habría aviones, tanques ni Brigadas Internacionales para llevarlo a cabo y que en su lugar era aconsejable un ataque hacia Brunete para desbordar por su retaguardia las posiciones nacionales de la carretera de La Coruña que ya con anterioridad Franco había replegado ligeramente a fin de simplificar su línea, eliminando peligrosos salientes. Como era de esperar los comunistas se salieron con la suya y se atacó en un punto que si localmente no estaba defendido con grandes efectivos se hallaba situado en el corazón logístico de todo el ejército de Varela, de suerte que en pocas jornadas toda su fuerza podía concentrarse allí para detener el golpe, sin necesidad de recurrir a otros socorros. Y así ocurrió; una vez más los puños republicanos no llegarían a alcanzar la cara de su adversario. Dos cuerpos de ejército se formaron bajo el mando supremo de Miaja, el V al mando del comunista Juan Modesto y el XVIII, al mando del coronel Jurado, el vencedor de Guadalajara. En total cinco divisiones al mando de hombres curtidos —Líster, el Campesino, «Walter», «Gal», «Kléber», Durán— que totalizaban unos 60.000 hombres, apoyados por 120 tanques, unos sesenta bombarderos y otros tantos cazas, con unas 150 piezas de artillería. La batalla de Brunete comenzó el 6 de julio, con el calor propio de esas fechas, con una barrera de artillería y un ataque aéreo de consideración. El mismo día fue conquistado Villanueva de la Cañada y cercado Brunete aun cuando en Quijorna el 5.º Tabor de Regulares de Mizzian lograra detener a la 46 División de El Campesino. Al frente por parte nacional acudieron las divisiones 12, 13 y 150 (Asensio, Barrón y Sáenz de Buruaga) dispuestas a cerrar por los flancos la brecha republicana. Quijorna cayó al fin al tercer día de la batalla pero el avance republicano quedó detenido tras la conquista de Brunete que cambió dos veces de dueño. El día 13 el frente había quedado estabilizado y el 18 —aniversario del alzamiento—, reforzado con las 4.ª y 5.ª Brigadas de Navarra, Varela pasó al contraataque frontal sin lograr otra cosa que alcanzar el cementerio del castigado pueblo —reducido a escombros— e incluso llegando a ponerse en situación comprometida por su exceso de celo. Líster volvió a conquistar el cementerio y Franco —que no deseaba otra cosa— tomó personalmente el mando de la batalla. Después de un ataque masivo de la legión Cóndor, Asensio y Sáenz de Buruaga lograron romper por los flancos y ocupar de nuevo Brunete —definitivamente— el día 25. Convencido Varela de que enfrente tenía un enemigo pulverizado deseaba continuar su avance hacia Madrid y terminar la guerra aquel mismo mes. Franco se opuso; por segunda vez afirmó que el objetivo de la guerra no era ocupar Madrid y que Santander y Gijón seguían siendo prioritarios. Al final de la batalla los republicanos retenían cinco de los pueblos conquistados —a costa de unas 20.000 bajas, número superior al de las nacionales— pero en todo momento estuvieron bastante lejos de alcanzar los objetivos que se habían propuesto. Fue, en resumen, por sus intenciones limitadas y su desarrollo frontal, por el uso de las brigadas mixtas tanto en el ataque como en la defensa, una batalla muy similar a la del Jarama, con signo opuesto. Y aun cuando para la República no constituyera ningún éxito dado que esta vez la acción se había inspirado y desarrollado bajo el signo comunista, su resultado no tuvo grandes consecuencias políticas.

El general Miaja y Valentín González «El

Campesino»

Así pues a principios de agosto Franco volvía a tener las manos libres para reemprender su interminable conquista del Norte. El 14 reanudó Dávila la marcha, con 100 batallones y otras tantas baterías, el doble de los efectivos de Gámir, carente de todo apoyo aéreo frente a una Legión Cóndor que estrenaba y probaba los últimos modelos de la pletórica Luftwaffe. En Santander se repetía hasta la exageración la situación creada dos meses antes frente a Bilbao: un doble ataque por el sur y el este, el aislamiento más acentuado, una manifiesta inferioridad de toda clase de recursos, la imposibilidad de llegar a cualquier clase de negociación medianamente honrosa y la única salida en la defensa a ultranza o en el éxodo hacia el este… ¿hasta cuándo? Avanzando por la carretera de Palencia las Brigadas Navarras ocuparon Reinosa el 16, las Flechas Negras llegaron a Laredo el 18 al tiempo que sus compatriotas de la División «23 de Marzo» plantaban su bandera en el puerto del Escudo e impartían sus instrucciones para la erección de un monolito a la mayor gloria del Fascio. El grueso de las fuerzas vascas se refugió en la península de Santoña, pues al igual que en Bilbao nada se podía hacer por defender la ciudad, bien para embarcar en lo que fuera en dirección a Asturias o Francia, bien para un último intento de rendición honrosa. Juan de Ajuriaguerra —del Partido Nacionalista Vasco— logró negociar un acuerdo —un tanto discriminatorio, con ribetes segregacionistas— con el comandante italiano enviado por Bastico. A cambio de la rendición y entrega de armas y pertrechos, el comandante italiano garantizaba con su palabra la vida de todos los combatientes vascos que en ningún caso serían forzados a tomar de nuevo las armas contra sus antiguos compañeros. Asimismo se permitiría la evacuación al extranjero de todos los políticos y civiles que así lo desearan. Los mercantes Bobbie y Seven Seas Spray, anclados en la bahía, quedaron repletos de refugiados hasta los mástiles, mientras en los muelles los italianos vigilaban con ametralladoras en espera del ansiado salvoconducto. Un oficial italiano se personó al fin con órdenes directas de Franco de impedir la salida de cualesquiera refugiados, obligados a desembarcar a punta de bayoneta. Hubo numerosos casos de suicidio. Con anterioridad Aguirre, Leizaola y otros miembros del Gobierno vasco habían escapado por mar hacia Biarritz; el 25 de agosto, a la 1,30 de la madrugada, el submarino republicano C-4 atravesaba la barrera de minas de la bahía de Santander para recoger a Gámir Ulíbarri y otros miembros de la Junta de Defensa y depositarlos en Gijón al día siguiente a fin de organizar de nuevo la imposible defensa del tercer y último reducto norteño. (Con todo lo que se ha escrito en España y el extranjero acerca de los hechos y los actores de la guerra civil pocas líneas se han dedicado —aparte de las suyas propias— a la hazaña y el sacrificio de Gámir Ulíbarri, el hombre que cuando se inició la ofensiva del Norte voló de Valencia a Bilbao para hacerse cargo del CG del XV ejército que no abandonó hasta la caída de Gijón.) De los numerosos barcos pesqueros y de pequeño cabotaje que abandonaron la provincia en dirección a Asturias o Francia, repletos de refugiados, unos treinta fueron víctimas del crucero Almirante Cervera o los bous armados del contraalmirante Castro.

Prisioneros vascos en la Campaña de Santander

Difícilmente podía el Ejército de Miaja replicar a los golpes en el norte después del desgaste de Brunete por lo que fue el ejército del Este, al mando del general Sebastián Pozas, el encargado de llevar a cabo una ofensiva que compensara a la República de las pérdidas de todo orden sufridas de Bilbao a Santander. Con unos 80.000 hombres, 40 baterías y unos 100 tanques crucero del tipo más reciente —y contando con el apoyo de 200 aviones— el ataque se proponía romper el casi rectilíneo frente de Aragón, que corría desde los Pirineos de Huesca hasta Teruel, por dos puntos al norte y sur de Zaragoza y —tras la ruptura— iniciar sobre esta capital un movimiento de pinzas para conquistar buena parte del valle del Ebro. Las dos puntas de lanza se dirigieron a Zuera, al norte, y Belchite, al sur. El primero fracasó totalmente en pocas horas y el segundo conoció un éxito inmediato —semejante al de Brunete— pero fue detenido por la tenaz resistencia de los nacionales que totalmente sitiados y carentes de agua, bajo un sol abrasador sólo depusieron las armas tras catorce días de incesantes combates. (Aún quedan en pie las ruinas de Belchite, uno de los pocos paisajes españoles que preserva integras las cicatrices de la guerra; ni siquiera hay allí insectos; el viento silba en los huecos dejados por los obuses y alguna puerta —colgada de un solo gozne— gime y chirría avengonzada, ante la visita del viajero.) Tras la caída de Belchite el 5 de septiembre Franco pudo enviar la Legión Cóndor y dos divisiones del ejército de Varela para estabilizar el frente que tras la batalla —al igual que en Málaga, el Jarama, Guadalajara y Brunete— quedaría inmovilizado y tranquilo hasta la ofensiva de Aragón.

Belchite, hoy

El tercer, asturiano y último acto de la tragedia del norte se inició en septiembre con la misma parsimonia que los anteriores e idéntica técnica: un ataque por las montañas del sur —encomendado al Cuerpo de Ejército de Galicia al mando de Aranda— combinado con el ataque por el litoral por el Cuerpo de Ejército de Navarra al mando de Solchaga. A ellos se oponía una heterogénea fuerza de milicianos —que numeraba unos 40.000 hombres— en teoría dirigidos por una Junta de Defensa presidida por el socialista Belarmino Tomás, secundado por el comunista Wenceslao Roces y algunos expertos soviéticos que «Douglas» despachó desde Madrid con evidente riesgo. La Junta carecía de aviación y blindados pero en el puerto de El Musel guardaba —como oro en paño— el destructor Císcar y tres submarinos que suponían la última baza para alcanzar Francia en la penúltima hora. Durante todo septiembre los dos Cuerpos nacionales no hicieron gran cosa, acaso porque les enojara la lluvia asturiana sin el paraguas de la Legión Cóndor. A mediados de octubre Aranda ocupó las alturas de Pajares, San Isidro, Tarna y Oseja y en su descenso sus fuerzas se unieron en Infiesto con las del Cuerpo de Navarra que no estaban rezando en Covadonga. El 20 de octubre, a las dos de la madrugada, con los nacionales a 40 km, se reunió en Gijón por última vez la Junta de Defensa que, a instancias de Wenceslao Roces, no se contentó con pronunciarse enérgicamente por la continuación de la guerra sino que recusando el anterior Estatuto de Autonomía, proclamó la República independiente y con la Junta formó un Gobierno en cuyo primer y último acto se optó por la huida a Francia. A mayores, Franco a petición de Solchaga permitió en los últimos días el envío a aquel sector de unos escuadrones de la Legión Cóndor que se entretuvieron en ametrallar trincheras y hundir el Císcar y los tres submarinos en los muelles de El Musel por lo que «Douglas» una voz más tuvo que despachar de Madrid seis aparatos. A la hora de su constitución apenas hubo tiempo para que el gobierno de la nueva República cogiera unos coches a la puerta del Ayuntamiento de Gijón que lo llevaron hasta Lugones para volar de allí a Bayona. El 21 cayó Gijón.

Después de ocho meses la campaña del norte había terminado. «El Frente Norte ha desaparecido», declaró el parte nacional. Franco había conquistado unos 20.000 km cuadrados de territorio con una población de más de dos millones de personas que le podía suministrar unos 100.000 combatientes; las mayores industrias siderúrgicas y navieras, más del 70 por ciento del carbón peninsular, por no decir todo el hierro, plomo y cinc y casi todas las fábricas de amunicionamiento estaban en sus manos. Ya sólo tenía un frente que partía España de norte a sur —con sus dos puntos neurálgicos en Aragón y Madrid— y con todo el litoral atlántico en su poder podía enviar a Moreno a hostigar en el Mediterráneo y de paso proteger los mercantes italianos. Así pues a partir de entonces —septiembre y octubre del 37— se encontraba en situación de franquía para ganar la guerra cuando y como quisiese, incluso limitando la ayuda germano-italiana al material pesado y no es casualidad que por entonces iniciase una ofensiva diplomática cerca de sus aliados —un tanto cansados de su proceder y del lento paso que había imprimido a todas sus acciones, tanto bélicas como políticas—, para que intensificasen aquella ayuda a fin de contrarrestar «el enorme incremento» con que según sus fuentes estaban llevando a cabo los soviéticos la suya. Mussolini no tardó en responder autorizando a su Marina a intervenir en acciones concernientes al caso español sin necesidad de enarbolar la propia bandera. Los ataques de los submarinos italianos a mercantes de todas las nacionalidades —sobre todo soviéticos— impulsaron a Londres y París a celebrar una conferencia que se celebró en Nyon el 6 de septiembre invitando a todas las potencias ribereñas —excepto España— a unirse a un acuerdo para la solución de la «piratería» submarina. En ausencia de delegados de Roma y Berlín —que declinaron las invitaciones a concurrir— los reunidos acordaron que unidades de superficie francobritánicas patrullaran el Mediterráneo desde Malta a Gibraltar, autorizando la destrucción de todo submarino sospechoso que no respondiese a las señales del código. Antes de que se concluyese el acuerdo Ciano ordenó a la Marina la suspensión de todas las acciones submarinas.

No cabe terminar este capítulo sin mencionar un hecho que arroja bastante luz sobre el carácter de aquellos tiempos y hechos. La guerra española era —además de política, social y regional— también religiosa. La República —aparte de Euzkadi— se había proclamado laica porque no se podía declarar anticlerical; y Franco abrazó en seguida la causa confesional. A partir del 18 de julio en la España republicana quedó suprimido el culto y la persecución y ejecución de religiosos estuvo a la orden del día (pero aun así me fue administrada la Primera Comunión en Madrid, en la primavera del 37, por un cura disfrazado de carabinero en cuyos tremolantes latines yo creí adivinar la poca confianza que abrigaba en la adicción del neófito al Sacramento), de la misma manera que en la España nacional el mero hecho de no ser católico suponía cuando menos el arresto. El primero de julio de 1937 el Episcopado español, presidido por el Cardenal Gomá, Arzobispo Primado de Toledo, produjo una declaración (e imprudentemente se hizo retratar en grupo con el brazo en alto, para delicia de la propaganda adversaria) dirigida a los obispos de todo el mundo que transformaba la guerra civil en «cruzada» («pero la cruz era gamada» se dijo después), reducía los ideales que alimentaban el bando republicano a doctrinas satánicas y definía el Movimiento Nacional como «una gran familia cristiana». Aun cuando dos obispos —Tarragona y Vitoria— se negaron a firmarla —y consecuentemente sufrieron su castigo— la carta reflejaba el pensamiento de la jerarquía y gran parte de la grey cristiana española de aquel entonces, mucho más monopolítica que la de ahora. Gracias a Pacelli (futuro Pío XII, entonces secretario de Estado) y su afición al coronelato la carta pudo ser considerada como una declaración de principios y la Santa Sede reconoció a la Junta de Burgos el 28 de agosto lo que significó el espaldarazo jurídico y moral —con envío de Nuncio— de la lucha religiosa, gracias al cual una España seguiría siendo fiel mientras la otra abrazaba la herejía. Si se tiene en cuenta que —republicana o no— gran parte del país seguía siendo confesional y si se tiene en cuenta que por aquellas fechas solamente Italia, Alemania y unos pocos países de su esfera (Finlandia, Hungría) y otros pocos latinoamericanos (Guatemala, El Salvador) habían reconocido a la Junta se estará en condiciones de medir la trascendencia de aquel paso que no sirvió ciertamente para llevar la paz cristiana a los españoles y vino a desmentir de forma rotunda la tan cacareada neutralidad política del Estado Vaticano.

Autoridades eclesiásticas brazo en alto