12. LA TABLA PERIÓDICA

Esta gran contribución a la Química llegada de Rusia, era de lo más desconcertante en sí misma. En los siglos XVIII y XIX, la Química había sido casi un monopolio de los países occidentales de Europa, en particular de Alemania, Suecia, Francia e Inglaterra. Rusia se encontraba tan lejos de la Ciencia como de las demás otras formas del conocimiento. Sus habitantes eran dejados, deliberadamente, en el analfabetismo por los despóticos zares rusos, que temían que la educación de los campesinos les condujese a la revolución.

Incluso así, en el siglo xviii Rusia había producido uno de los mayores químicos de todos los tiempos: Mijail Vasilievich Lomonósov (1711-1765). Este hijo de un pobre pescador de aldea del extremo norte, había conseguido acudir a Moscú para recibir educación. Se mostró tan prometedor en la escuela, que lo enviaron a Alemania para que cursara estudios en Química.

Lomonósov se distinguió en numerosos campos; escribió alguna de las mejores poesías en idioma ruso; reformó la lengua al simplificar su gramática y se convirtió en el Lavoisier de Rusia. Incluso hoy día continúa siendo una de las figuras más veneradas de la historia rusa. Entre otros honores, el nombre de Lomonósov ha sido concedido al pueblo en donde nació y también a uno de los cráteres de la cara oculta de la Luna, la cual fotografió un sputnik soviético, por primera vez, en 1959.

Pero, en su propio tiempo, Lomonósov fue poco conocido fuera de Rusia. Los científicos de los demás países no leían los informes rusos; incluso la mayoría de ellos desconocían el idioma. (Aún siguen haciéndolo hoy, aunque a muchos de ellos les gustaría saberlo). Si los químicos del siglo XVIII hubieran leído los escritos de Lomonósov, se habrían enterado de que había resuelto el problema de la química de la combustión (al llevar a cabo experimentos parecidos a los de Lavoisier), veinte años antes que el propio Lavoisier…

Después que Lavoisier publicase su teoría de la combustión (independientemente de Lomonósov), fue otro químico ruso, Vasili Vladimirovich Petrov, el que llevó a cabo unos experimentos concluyentes que lo probaron. En 1797, demostró que, en el vacío (es decir, sin oxígeno), el fósforo no ardía y los metales no dejaban residuos. Ésta era una concluyente desaprobación de la teoría del flogisto y una demostración de la importancia del oxígeno. Pero los químicos occidentales tampoco se enteraron del trabajo de Petrov.

No obstante, el ruso que nos interesa ahora no son ni Lomonósov ni Petrov, sino un tal Dmitri Ivanovich Mendéleiev.

Mendéleiev había nacido en Siberia, en la ciudad de Tobolsk. Su madre se supone que pertenecía al pueblo mongol. Dmitri fue el menor de sus 14 ó 17 hijos (los registros no han aclarado el número exacto). Su padre era el director de la escuela superior del pueblo, pero se quedó ciego cuando Dmitri era muy joven. Para mantener a una familia tan numerosa, la madre de Dmitri instaló una fábrica de vidrio.

Cuando Dmitri tenía dieciséis años y terminó los estudios primarios, su padre murió y la fábrica de su madre se incendió. Aquella increíblemente enérgica y arrojada mujer, decidió que su hijo más joven y brillante debería recibir una educación superior. Mandó a Dmitri a Moscú, a miles de kilómetros de distancia. Pero en esto la madre fue desairada, puesto que la Universidad no admitió a Dmitri. Rechinando los dientes, la mujer se dirigió a San Petersburgo. Allí, un amigo de su difunto marido, consiguió que el joven Mendéleiev ingresara en la Universidad. Una vez cumplida su misión, la señora Mendéleiev murió poco después…

Dmitri Mendéleiev sentía inclinación hacia la Ciencia, a la que había sido atraído por su primer maestro, un exiliado político en Siberia. Acabó la carrera universitaria el primero de su clase. Luego viajó a Francia y Alemania para conseguir la experiencia que le era imposible alcanzar en Rusia.

En Alemania, trabajó con Bunsen, que acababa de inventar el espectroscopio. Mendéleiev también asistió al Congreso de Karlsruhe, y debió de quedar profundamente influido por aquel gran discurso de Cannizzaro acerca de los pesos atómicos.

El joven siberiano regresó a San Petersburgo y, a la edad de treinta y dos años, se convirtió en un auténtico profesor de Química.

Pronto se convirtió en el más interesante conferenciante de Rusia, y muy poco después, en uno de los mejores de Europa. También escribió un tratado de Química, con el título de Los principios de la Química, el cual, probablemente, fue el mejor que se había escrito jamás en ruso.

VALENCIA Y LA TABLA

A finales, de los años 1860, Mendéleiev, como la mayoría de los químicos anteriores a él, se había enfrentado al problema de encontrar cierta clase de orden en la lista de los elementos. En Alemania, Meyer estaba trabajando en aquel problema desde el punto de vista de los volúmenes atómicos. Mendéleiev, que no estaba enterado de la labor de Meyer, enfocó el asunto desde un ángulo diferente. Su punto de partida fue el de las «valencias» de los elementos.

Desde hacía muchos años, era ya conocido que cada elemento tenía cierto «poder de combinación». El átomo de hidrógeno, por ejemplo, sólo podía hacerse cargo de otro átomo a la vez: nunca se combinaba con dos átomos de oxígeno, digamos, para formar HO. Por otra parte, el oxígeno, podía combinarse con dos, pero sólo dos, de otros átomos (por ejemplo, HO). Podríamos decir que el átomo de hidrógeno es monógamo y el átomo de oxígeno, bígamo…

Así, pues, el hidrógeno tenía un «poder de combinación» de uno. Lo mismo le ocurre al sodio, al flúor, al bromo, al potasio, al yodo y a otros pocos elementos más… El oxígeno y otro cierto número de elementos tiene un poder de enlace de dos. El nitrógeno y otros más un poder de combinación de tres (por ejemplo, NH). Y así por este estilo.

En 1852, un químico inglés llamado Edward Frankland acuñó el término «valencia» (del latín valens, participio de valere, valer) para configurar esta capacidad de combinación. Cada elemento tenía asignada una valencia, según su comportamiento químico.

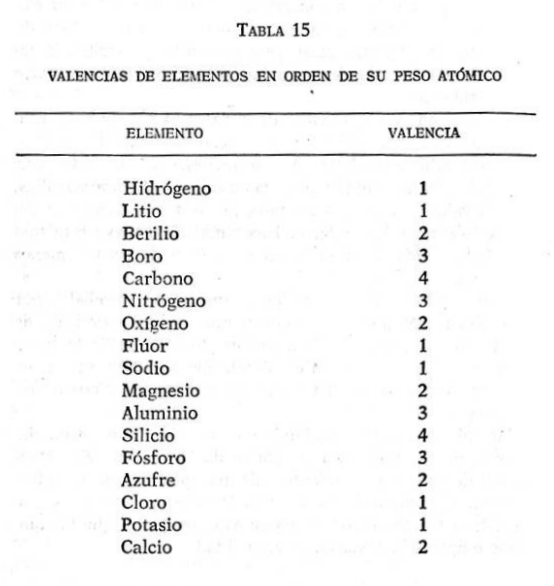

Ahora, Mendéleiev se concentró en las valencias de los elementos. ¿Mostraban algún tipo de pauta? Hizo una lista de los elementos en orden de su peso molecular y escribió la valencia al lado de cada elemento. La tabla 15 nos muestra parte de esa relación.

Como puede verse, el valor de la valencia sube y baja. Empezando con 1, aumenta hasta 4 y luego desciende hasta 1, se eleva a continuación hasta 4 y luego desciende a 1 otra vez. A medida que aumenta la lista, las cosas no son tan sencillas, pero la valencia continúa ascendiendo y descendiendo en ondas. No obstante, las ondas se hacen más alargadas (lo mismo que Meyer había descubierto en su gráfica de los volúmenes atómicos).

Sobre la base de estos ciclos, o «períodos», revelados por las valencias, Mendéleiev compuso una «tabla periódica» de los elementos. Esta vez, toda Europa tomó nota de la labor de un ruso. La publicación de Mendéleiev, en 1869, fue en seguida traducida al alemán y editada por los químicos de todas partes.

Mendéleiev siguió trabajando con su tabla y mejorándola. Después que se publicara la gráfica de Meyer, en 1870, Mendéleiev descubrió que aclaraba algunos puntos que la valencia había dejado confusos. Cuando Mendéleiev terminó su tabla, ésta presentaba casi el mismo aspecto que la que los químicos emplean todavía en la actualidad.

En la tabla 16 presentamos los elementos entonces conocidos en una disposición cercana a la que al final alcanzó Mendéleiev. Hemos efectuado algunos cambios para ponerla más de acuerdo con nuestras actuales ideas sobre este tema, y, por tanto, se han incluido los valores modernos de los pesos atómicos.

Esta tabla tiene siete columnas, usualmente llamadas «primer período», «segundo período», etc. En el primer período sólo existe un elemento: el hidrógeno. El segundo y tercer períodos tienen siete elementos cada uno, lo mismo que en la tabla de Newlands. Los períodos cuarto, quinto y sexto, sin embargo, son considerablemente más largos. A fin de alinear semejantes elementos horizontalmente, debía dejarse un intervalo a la izquierda de la sección de en medio de los períodos más cortos. Por acuerdo, las hileras se etiquetan con números romanos, de acuerdo con un sistema que depende de la valencia.

Ante todo, debemos observar que las tríadas de Döbereiner ya ocupaban bien su sitio. Cloro, bromo y yodo se encuentran ahora en la misma hilera; lo mismo sucede con el azufre, el selenio y el telurio, y también con el calcio estroncio y el bario.

Y lo que es más, cualquier químico reconocerá que todos los elementos en una hilera pueden ser considerados como pertenecientes a la misma familia. Por ejemplo, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio son ya, de manera definitiva, similares químicamente; cobre, plata y oro son metales con muchas propiedades en común, lo mismo cabe decir del carbón, el silicio, el estaño y el plomo que comparten similitudes químicas.

En la hilera VIII existe una serie de tres elementos llamados «tríadas» (aunque no son las tríadas de Döbereiner). Los miembros de cada tríada son similares, y las triadas, a su vez, se parecen unas a otras; asimismo, las dos tríadas rutenio-rodio-paladio y osmio-iridio-platino son denominadas todas ellas metales del platino.

No sólo se hallan relacionados los elementos de una hilera, sino que existen también semejanzas entre las hileras, tal como indican las hileras Ia y Ib, IIa y IIIb, etc. El hidrógeno es un ejemplo, particularmente dramático, de relación entre hileras: puede colocarse en la hilera VIIb, lo mismo que la Ia, en lo que se refiere a la similitud con los otros miembros de la hilera.

Por primera vez, la tabla de Mendéleiev también proporcionaba sentido a toda la multitud de elementos. Los organizaba en familias muy definidas. Y no se trataba de una representación poco sistemática de coincidencias, como lo habían sido las tríadas de Döbereiner; ni tampoco una mezcla de unas malas coincidencias junto a otras buenas, como había ocurrido en la tabla de Newlands. Mendéleiev presentaba a todas las familias en una disposición tan lógica que resultaba imposible considerarlas simples coincidencias.

El mundo de la química no pudo dejar de mostrarse impresionado. Sin embargo, los químicos no podían manifestarse dispuestos a aceptar la tabla sólo por su apariencia externa. Era demasiado adecuada…, demasiado buena para ser cierta… Querían pruebas…

Pero lo que acabó de poner un broche de oro al notable logro de Mendéleiev, y a su fama, fue la asombrosa manera en que se encontró esta prueba.