Capítulo IX

Mares, naves y puertos: los caminos de la epopeya

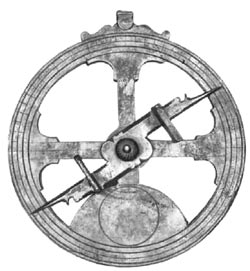

La expansión territorial y comercial a la que el joven rey Carlos I aspiraba, no tenía posibilidades plenas desde el mero perfeccionamiento tecnológico de las naves españolas. El flamante monarca sabía que también era preciso integrar saberes multidisciplinarios (astronomía, política, táctica bélica) y aplicar, articuladamente con todo aquello, nuevos instrumentos de navegación, como la brújula, el sextante, la sonda y el astrolabio.

La «navegación de altura» o «gran navegación» (es decir, aquélla que para llegar más lejos requería poder prescindir de las señales visibles elementales que brindaban las costas), incorporaba nuevas referencias a la básica y principal que ofrecían las estrellas. Desde entonces, no sólo el cielo funcionaría como factor de orientación; ya en el siglo XV había resultado especialmente útil la brújula, combinada con el astrolabio: un objeto de volumen globular en el que estaba representada la esfera celeste y se usaba para evaluar y determinar la posición y movimientos de los astros. En función de los cálculos surgidos del astrolabio, el marino determinaba la latitud geográfica.

La brújula (más conocida en nuestros tiempos que el astrolabio) consta esencialmente, como todos sabemos, de una aguja imantada que gira sobre un eje y señala el norte magnético.

El astrolabio era un instrumento inventado por Juan Muller en el año 1468, medía con exactitud la altura, situación y movimiento de los astros.

Más específicamente, una brújula de navegación suele consistir en una caja redonda habitualmente de bronce, donde hay dos círculos concéntricos, de los cuales sólo gira el interior, que lleva la aguja magnética, indicando el rumbo de la nave, mientras que el exterior, fijo, tiene señalada la dirección de la quilla del buque. Así era, en líneas generales, el tipo de brújula que se usaba a comienzos del siglo XVI.

En cuanto a la cartografía del siglo XV, estaba basada en una obra clave del siglo II de la era cristiana: el «Almagesto» de Claudio Ptolomeo.

El «Almagesto» fue la primera y principal obra de Ptolomeo, redactada originariamente en griego, luego traducida al árabe como al-Majisti (Obra magna). En Europa, las versiones latinas medievales reprodujeron el título del tratado como «Almagesti». En dichas páginas, su autor plantea una teoría geométrica para explicar matemáticamente los movimientos y posiciones aparentes de los planetas, el Sol y la Luna contra un fondo de estrellas inmóviles. Allí no se incluyen, sin embargo, descripciones físicas de los objetos del espacio. Se habla de su interrelación dinámica. Ptolomeo comienza por aceptar la teoría de su tiempo: la Tierra es (está) fija, en el centro del Universo. A su alrededor giran los planetas, estrellas y demás objetos celestes en órbitas perfectamente circulares y uniformes.

Aquella perspectiva conjugaba una postura filosófica-religiosa y científica absolutamente férrea trece siglos más tarde de que su autor la propusiese. Hasta el siglo XVI (y mucho más también) el hombre seguiría siendo el protagonista total y absoluto del cosmos.

No obstante todas las críticas que hoy podamos hacerle al antropocentrismo de entonces, lo cierto es que los principios que asignaban movimientos elípticos a los distintos elementos del sistema solar, sí eran correctos, y permitieron que los aventureros se lanzaran al mar con una cartografía no del todo errada.

Paradójicamente, se diría que esa misma «parcialidad ptolomeica» fue impulsando, poco a poco, lenta pero inexorablemente, a la «verdad» blasfema según la cual la Tierra resultaría apenas un grano de arena en la compleja «infinitud» (incluso hoy discutible) del espacio cósmico. Ptolomeo aseguraba que los planetas, el Sol y la Luna giraban en pequeñas circunferencias cuyos centros daban vueltas, a su vez, alrededor de circunferencias mucho más grandes que tenían por centro a la Tierra.

Así, su sistema no sólo se adecuaba a la mayoría de las observaciones que habían registrado los astrónomos, sino que ofrecía un consenso occidental para aprehender el mundo cristianamente, y, en función de tales certezas, navegarlo.

Fue recién Nicolás Copérnico quien rechazó el sistema de Ptolomeo en el siglo XVI y desarrolló su propia teoría heliocéntrica, según la cual el sol está situado en el centro del Sistema Solar. Pero semejante idea, muy refractaria a la pétrea razón papal, sería censurada científicamente hasta muy avanzados los siglos.

La versión original de Ptolomeo proponía una descripción del mundo conocido, asociada a múltiples mapas donde se podían apreciar Europa, Asia, África y mares como el Mediterráneo y el índico. Eran, en efecto, trazados imprecisos donde, por ejemplo, el tamaño de Asia figuraba con una dimensión mucho más extensa de lo que en realidad es, y el Océano índico aparecía como un mar cerrado.

Aquellas cartografías irían mejorando entre el siglo II y el XV, pero el ritmo con que se realizaba este «pulido» cartográfico era sumamente lento si lo comparamos con el progreso postmedieval, el ímpetu del Renacimiento y el vertiginoso iluminismo que sobrevendría.

Paolo del Pozzo Toscanelli, un florentino contemporáneo de Cristóbal Colón, fue uno de los más afilados a la hora de corregir aquella cartografía, realizando cálculos bastante mejorados de la distancia entre Europa y las Indias.

Así, recién a finales del siglo XV, el «Almagesto» de Ptolomeo empezaba a parecerse al planisferio. No podemos olvidar en este sentido, otros aportes, como los del cardenal Pierre D’Ailly y su obra de 1410 «Imago Mundi». Allí se rectificaban algunos de los errores elementales en que había caído Ptolomeo, lo cual convirtió a D’Ailly en el primer (aunque no el principal) geógrafo teórico de su tiempo. También merecen recordarse en este sentido los trabajos de Alfayran, geógrafo musulmán, y de Martin Behaim, a quien se atribuye la elaboración del primer globo terráqueo en 1492.

Pero la escuela náutica italiana otorga el mayor mérito a Toscanelli, quien trazó un mapa indicando una distancia de 5000 millas náuticas (9000 kilómetros) entre China y Europa, en lugar de las 11 500 que suman en realidad, pero a pesar de todo, mucho más cercanas que las consideradas hasta entonces.

Como hemos comentado en otras etapas del presente volumen, para la época de los ambiciosos viajes ultramarinos, si bien no existía en la gente común el concepto de la esfericidad terrestre, ya no había dudas sobre la forma de nuestro planeta entre los entendidos (léase: oficiales de alto rango, científicos, personas ilustradas).

Lo que aún se discutía y muy ampliamente, con infinidad de posturas y variantes, eran las dimensiones. Las distancias: un dato para nada menor a la hora de evaluar la travesía en sí.

En efecto, trece siglos después de Ptolomeo ya descubierta América, en aquella cartografía básica, obviamente mejorada, se repetía sin embargo un error similar al cometido con el continente asiático. Se concebía al «nuevo mundo» mucho más pequeño de lo que en verdad era. Y así figuraba en los esforzados mapas de los navegantes. Proporcionalmente, casi reducido a la mitad de su auténtico tamaño.

Claudio Ptolomeo, un reconocido astrónomo, matemático y geógrafo egipcio del siglo II de la era cristiana. Sus trabajos modificaron radicalmente las concepciones teóricas de la época.

Las Indias occidentales eran, todavía, una masa informe, vagamente concluida en el «Mar del Sur», y ése fue el tipo de mapa con que se guió Magallanes.

Otro elemento de orientación fundamental que encaminó a los navegantes durante el siglo XVI era el conjunto de «Portulanos» en uso. Cada Portulano consistía en una carta de navegación de puerto a puerto, cuyos primeros usos datan del año 1200. Estos mapas se confeccionaban generalmente en Cataluña, Pisa, Génova y Venecia, y requerían en forma excluyente el complemento de la brújula. La carta solía enrollarse cual pergamino y en ella se plasmaban las líneas de las costas, así como los nombres de los distintos puertos y escolleras. Sobre la superficie de papel que representaba el mar, se trazaba una red de líneas interconectadas (se diría, en forma de «tela de araña») que partían de dieciséis puntos neurálgicos (puertos) comunicados entre sí.

Considerando que cada línea formaba un ángulo constante respecto de la dirección del norte, el navegante podía llegar hasta un puerto marcado en la carta si seguía una de estas líneas. Estos planos, de gran precisión en la navegación mediterránea, resultaban eficaces y seguros, además de habituales. No constituían, sin embargo, un instrumento de gran utilidad a la hora de la «navegación de altura» (cuyas características explicamos más arriba). Pero merecen ser recordados, por cuanto es desde ellos que «se construiría» la plataforma posible de toda aventura ultramarina.

Por otra parte, la precisión y exactitud de los portulanos, aun siendo luego desplazados por otras tecnologías instrumentales, resultó tan exitosa en su humilde ambición costera, que su uso sobrevivió, junto a otros recursos mucho más modernos, hasta bien avanzado el siglo XVIII.

Entre los varios elementos vigentes, había uno, muy utilizado desde el siglo XV por españoles y portugueses, que llevaba el nombre de Cuadrante náutico; ésta era una valiosa herramienta para determinar la situación geográfica del buque, mejorando ampliamente la misma función que se pretendía con las primitivas regletas de las ballestinas por arcos graduados. Los marinos también contaban con la «aguja de marear», (una brújula que facilitaba el seguimiento de un rumbo), la «ampolleta» (un reloj de arena con el cual además de reglamentar la vida a bordo se calculaba, de acuerdo al tiempo transcurrido y otras variables en juego, la distancia navegada) y la fundacional «corredera de barquilla»: instrumento clave que merece un comentario aparte.

Esta «corredera», utilizada para determinar la rapidez del buque, era, en rigor, un inteligente procedimiento mediante el cual se soltaba, por popa, un cabo anudado según determinada regularidad. Así, a medida que se avanzaba, se medía la velocidad en función de los nudos que había soltado el cabo en cuestión. Éste es el antecedente «nominal» de la unidad de medida «nudo», que luego pasaría a la historia con ese nombre para definir magnitudes de «velocidad» en el mar a diferencia de las que se usan en tierra, establecidas como el resultado de una operación «Distancia-tiempo» (kilómetros por hora, millas por hora, etc). Entre fines de 1400 y comienzos del 1700 se produjo una verdadera explosión creativa dado el entusiasmo comercial que representaba la navegación extra continental. Esta circunstancia trajo aparejada una multiplicación de utensilios que fueron perfeccionando y facilitando el acceso a los cálculos: el «cuadrante náutico», los «octantes y sextantes», o el «reloj de longitudes» (un cronómetro de precisión) y algunos de menor trascendencia; en fin… la lista podría extenderse a límites que justificarían un volumen expresamente dedicado al tema.

El hecho es que ya, el otrora «arte de navegar» (hoy en día mucho menos complejo, dada la tecnología computarizada con que se cuenta) iba formalizando sus métodos. Es decir, adquiriendo reglas puntuales y regulares. En consecuencia de lo cual, comenzó a proliferar la aparición de obras específicas que desarrollaban extensamente estas cuestiones. Otro rasgo donde podemos advertir el advenimiento de la razón, del saber, del conocimiento, de la ciencia, por sobre la fe pura, mágica, indiscutible de Dios.

Los documentos de uso clave en la época puntual que nos interesa, incluían los «regimientos»: un tipo de tratado de navegación de carácter práctico para empleo de los pilotos. Estaban redactados en forma de recomendaciones y reglas, y su custodia, eventual corrección y/o reformulación estaba a cargo de la Casa de Contratación. Recién casi un siglo después vendrían los «Compendios de navegación», donde constarían propuestas más acordes con los tiempos renacentistas, para la reorganización de la armada española en particular.

Pero, volviendo unos cien años atrás, en lo que respecta estrictamente al período en que Magallanes iniciaba su travesía, existe un documento emblemático: la «Suma de Geographia», de Martín Fernández Enciso. Publicada en Sevilla, (1519), la obra contiene la primera descripción topográfica de las tierras del Nuevo Mundo, y especialmente de sus costas. Incluye, además, un tratado de navegación y las «tablas de declinaciones solares» que, al parecer, habrían resultado de gran utilidad para el almirante portugués.

MARINOS Y SOLDADOS

Según los cálculos realizados por especialistas, entre los años 1500 y 1600 arribaron a España, provenientes de las Indias, alrededor de 300 toneladas de oro y 25 000 toneladas de plata. Si a estos valores sumamos los representados por las especias y mercancías, parece razonable que numerosos aventureros más diestros en el abordaje compulsivo y en la expropiación forzada que en el comercio bilateral, se cebaran con la posibilidad de dar un golpe a las naves peninsulares.

Los corsarios fueron el principal problema para la Corona española. Junto con el contrabando constituyeron la grieta por donde se filtraban los recursos generados en América y que debían tener como destino España.

Aquellas apetencias generaban uno de los muchos peligros, aunque no los únicos, que amenazaban a las expediciones, cuya supervivencia estaba expuesta también al clima, las enfermedades, la eventual rebeldía de los indígenas, los motines, la imprecisión de la cartografía y tantos otros factores que hemos recorrido junto con el derrotero magallánico.

Así, la cuestión de la seguridad era un tema clave para toda campaña naval que emprendiesen los españoles a comienzos del siglo XVI. Las travesías de largo aliento estaban plagadas de enemigos potenciales. Paradójicamente, para Magallanes, los primeros y más cruentos desafíos se presentaron dentro de su propia tropa y pudo resolverlos con mano firme, mientras que, en cambio, el encuentro con la muerte lo tomó casi de sorpresa, y tal como sucedía a menudo fruto de su excesiva confianza.

Pero: ¿cuáles eran los peligros objetivos en el caso puntual de Don Hernando? La flota portuguesa podría considerarse como una amenaza de enorme importancia, dadas las características de aquella empresa, que a los ojos del monarca lusitano, bien pudo haberse leído como una traición.

No obstante, más allá de cuestiones de índole interpretativa, estaba el elemento político: ¿a quién, a quiénes, a qué potencia europea correspondería ese tesoro llamado América? Recordemos que las nuevas tierras y aguas con sus invalorables gemas, cada día más pródigas, en creciente despliegue allende los mares eran también parte del itinerario magallánico y, por tanto, representaban en sí mismas (aun cuando el portugués sólo buscara un paso de agua) un descubrimiento con potenciales sorpresas. Esto se sumaba al hallazgo de la «ruta marítima» como tal. Ambos descubrimientos resultaban política y comercialmente atractivos para las potencias navales del momento, y en tal sentido despertaban intereses contrapuestos.

Ésas eran las cuestiones claves del momento. Y por sobre todo tratado, protocolo, acuerdo o alianza, el asunto se dirimiría (los actores bien lo sabían) a cañonazo limpio, a mandoble, a sangre y fuego.

Pero no sólo intervenían en este tipo de asuntos las Armadas oficiales de las naciones, pues cabe recordar que el mundo conocido, para entonces, no estaba demasiado «verticalizado» en cuestión de fuerzas navales. Pululaban exsoldados, mercenarios del mar, excomerciantes y exsúbditos de variopintas majestades, devenidos en servidores directos o indirectos con comisiones negociables.

Hacia 1520, corsarios, piratas y bandidos de toda laya proliferaban en las rutas oceánicas; era imposible anticipar con precisión cuándo y dónde acometerían.

La indefensión de los convoyes españoles se evidenció especialmente en 1522 mismo año en que regresa Elcano a la península cuando Juan Florín, corsario italiano al servicio de Francia, se apoderó de dos de las tres naves que Cortés enviaba a España con los tesoros aztecas. Desde entonces se recomendaría que los buques intentasen viajar reunidos o «en conserva», para defenderse mejor ante este tipo de ataques.

El descubrimiento de América y la penetración europea hacia el índico a lo largo de la costa occidental africana habían convertido ya a las islas Canarias en una encrucijada de las rutas marítimas. El correspondiente tráfico naval entre las colonias españolas de ultramar y la metrópoli, ornado de barcos que volvían repletos de especias, pasaba necesariamente entre las Azores y Canarias. La piratería en aguas de Canarias comienza en el primer tercio del siglo XVI, se vigoriza notablemente y continúa durante todo el siglo XVII y el XVIII.

De hecho, prontamente en España, entre 1561 y 1566, dado los ataques corsarios se promulgaría un conjunto de normas reglamentarias acerca del tonelaje de los barcos, la obligatoriedad de armarlas y la organización de su seguridad mediante naves de guerra que acompañasen a los mercantes «haciéndoles escolta y guarda… y traiga el tesoro nuestro y de particulares».

Magallanes no necesitaba, sin embargo de aquellas instrucciones formales para saber que debía reforzar su Armada. Conocía al dedillo el panorama naval, también en este sentido. No en vano, en el propio archivo de Indias consta cómo había equipado a su flota en materia militar:

«Artillería y pólvora y cosas necesarias para ella: (…) Ciento sesenta mill ciento treinta y cinco maravedís que costaron cincuenta y ocho versos (artillería ligera), siete falcones (cañones), tres lombardas gruesas, tres pasamuros (…) cincuenta quintales de pólvora que va en la dicha Armada embarrilada.

Ciento sesenta y cinco libras de pólvora que se compró en Bilbao para ensayar la artillería al tiempo que se recibían de los maestros que la hacían (…) Once mill seiscientos treinta y tres maravedís que han costado los dados y pelotas de hierro y de piedra que van para la artillería de la Armada (…) Treinta y nueve mill ochocientos noventa maravedís que costaron doscientas veinte y una arrobas, siete libras de plomo, que las ochenta y cuatro arrobas se labró y gastó en planchas para emplomar las costuras de las naos, y el resto va de respeto en la Armada, y se gastó en pelotas para la artillería y espingardas (…) Tres mill doscientos setenta y seis maravedís que se han gastado en adreszo de la artillería. Ballestas, espingardas, coseletes y otras armas: 100 coseletes con sus armaduras de brazos y espalderas y capacetes, y cien petos con sus barbotes y casquetes. Treinta y tres mill cuatrocientos noventa y cinco maravedís que costaron sesenta ballestas con trescientas sesenta docenas de saetas que vinieron de Bilbao (…) Diez mill y quinientos maravedís que costaron cincuenta escopetas que vinieron de Vizcaya, (…) Seiscientos ochenta maravedís que costaron seis hojas de espadas que vinieron de Bilbao, las cuales tomó el Capitán.

Cuarenta y cuatro mill ciento ochenta y cinco maravedís que costaron noventa y cinco decenas de dardos, diez docenas de gorguees, mill lanzas, doscientas picas, seis chuzas, y seis astas de lanzas, que vinieron de Bilbao…».

El recuento sigue, fluctuando entre lo anecdótico y lo sorprendente (lectura que recomendamos y adjuntamos hacia el final del presente volumen) pero deja constancia de las necesidades militares que el Almirante tenía presentes al preparar su expedición.

Como contracara de lo anterior, en cuanto al balance entre los recaudos y peligros latentes, conviene recordar quiénes configuraban un peligro para España en materia naval. Para la época, según anticipamos más arriba, ejercían, en efecto, piratas de variado color.

En lo que hace a las islas Canarias, punto de referencia respecto de casi toda empresa marítima española, los piratas franceses eligieron como bases la isla de Lobos y el cabo de Anaga. Al hacerlo dificultaban el intercambio ibérico y dañaban indirectamente la economía canaria en la medida en que impedían el tráfico interinsular.

La aparición hostil de los galos en esta instancia de la expansión comercial española no es extraña al momento político, dada la evidente enemistad entre Francia y la España de Carlos V. Juan Florín y François Leclerc (este último apodado «Pie de Palo» Jambe de bois), fueron dos de los corsarios franceses que cosecharon fama en esta zona.

La piratería inglesa, en cambio, haría estragos en la Armada española recién hacia mediados del siglo XVI, cuando al heredar Felipe II el trono español se desató la rivalidad angloespañola. Los ataques y saqueos fueron tan frecuentes que el Rey se vio obligado a fortalecer el aparato defensivo del archipiélago dictando normas como las que hemos mencionado más arriba.

En cuanto a la artillería naval española, hacia el 1500 esta poseía un linaje de consideración. En el temprano siglo XVII, la fabricación de cañones en España, ya contaba con varios siglos de historia. De hecho, los primeros occidentales en utilizar cañones en las galeras fueron los españoles, como figura por ejemplo en las crónicas de la batalla de La Rochela (Francia, 1372), donde una escuadra al mando de Gil Ambrosio Bocanegra derrotó a la flota inglesa comandada por el almirante conde de Pembroke (que fue hecho prisionero junto con setenta caballeros principales). Allí los españoles utilizaron cañones, sorprendiendo, espantando y derrotando a sus adversarios.

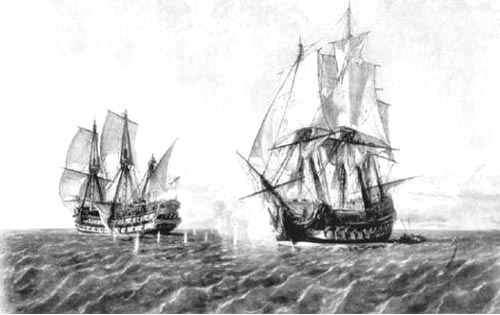

Obra de N. Pocoock expuesta en el museo marítimo nacional de Greenwich. Permite apreciar el sistema de ataque naval que usaban los franceses en la época. No solo España debió lidiar con las elaboradas estrategias galas.

Para los hispanos era habitual llevar cañones en el barco desde fines de la Edad Media, pero esta artillería no constituía parte integrante del mismo. Se situaba a bordo para un viaje específico y se retiraba cuando la nave llegaba a puerto.

Inicialmente la artillería naval era igual que la de tierra. Se usaban los mismos modelos de cañón: bombardas, falconetes y pedreros (estos tres eran los básicos). En el siglo XVI, debido a los requerimientos de la Flota de Indias, surge el cañón específicamente naval. Muy distinto de su par en tierra, esta pieza se diferenciaba sustancialmente en el montaje de las cureñas, preparadas para el retroceso del disparo a bordo. Dado que aún no existían mecanismos para hacer debidamente las ánimas (hueco de los cañones), los constructores producían las armas con tubos irregulares y una holgura que no solía ajustarse exactamente a las dimensiones de la munición.

En consecuencia, la artillería era por lo general poco precisa. Dar en el blanco elegido requería que el buque atacante se situara a muy poca distancia de su objetivo.

Los pedreros y falconetes o «cañones de borda giratorios», tenían la característica de ser muy livianos y manuables en relación con el proyectil que podían disparar. Esta ligereza se obtenía gracias al reducido espesor de los metales y su montaje en horquillas sobre borda o «falca» de los buques y embarcaciones menores. La relativa debilidad resultante del poco espesor de sus paredes se compensaba con una carga impulsiva igual a solo un noveno del peso de la bala, en vez de un tercio o un medio como usaban los grandes cañones montados en cureñas. El calibre de los pedreros variaba generalmente entre una y media libra y se cargaban por la boca. Sin embargo los pedreros españoles eran de dos o tres libras.

EL PUERTO DE SEVILLA

Lo que es más razón que alabes

es ver salir destas naves

tanta diversa nación;

las cosas que desembarcan,

el salir y entrar en ellas

y el volver después a ellas

con otras muchas que embarcan.

Los barcos de Gibraltar

traen pescado cada día,

aunque suele Berbería

algunos dellos pescar.

Es cosa de admiración

ver los que vienen y van.

Por aquí viene la fruta,

la cal, el trigo, hasta el barro.

El puerto de Sevilla en el siglo XVI era, en efecto, «cosa de admiración». Aunque al iniciarse el año 500 ya se destacaba por el tráfico de productos diversos, es con el descubrimiento de América que ese puerto adquiere dimensión universal y deviene escala obligada en la ruta del Viejo al Nuevo Continente. Esto justificaba el establecimiento en Sevilla de la Casa de la Contratación en 1503, que tendrá la exclusividad de la ruta de Indias. En ese marco, Castilla, que veía florecer su economía, merced al monopolio con el Nuevo Continente, pasó de estar en un «rincón» de Europa a convertirse en el centro neurálgico del mundo conocido.

A su vez, con los albores del Renacimiento se inaugura también un nuevo modo de pensar y de vivir, menos austero que el del Medioevo. La necesidad de preservar los alimentos aumentaba la demanda de productos conservantes como la sal del sur de Europa, o la pimienta del Oriente. Los productos de lujo (seda china, algodón indio, piedras preciosas de los países más exóticos) ganaban mercado, y toda aquella sinergia maravillosa de tres continentes hiperactivos, confluía allí, en el puerto sevillano.

Fachada de la Casa de los Reales Consejos. En ese lugar se tomaban las decisiones que regían al Nuevo Continente.

Corresponde, claro está, una pregunta histórica que suelen hacerse quienes topan por vez primera con este hecho: ¿por qué Sevilla y no Cádiz o Huelva? A primera vista parecía más accesible un puerto de mar como las otras dos opciones dadas, que uno fluvial, a cien kilómetros de la costa, en el sinuoso río Guadalquivir.

Sin embargo, Sevilla contaba con varias ventajas a la hora de formalizar el monopolio comercial. La primera consistía en su magnífica situación geográfica, precisamente tierra adentro, como punto último de una vía fluvial de 100 kilómetros, que hacía poco tentadora cualquier intentona militar desde el pleno océano. Ahondar en el río Guadalquivir y ascenderlo para saquear un barco o a la ciudad misma, implicaba una temeridad estratégico-naval, pues dejaba tras de sí el riesgo de un bloqueo en la desembocadura.

De establecerse un puerto de Indias (tan apetecible al saqueo, por todo lo que hemos mencionado en materia comercial) en un punto más abierto, como Cádiz, por ejemplo, la actividad portuaria hubiese quedado expuesta al ataque de los buques hostiles desde mar abierto.

Por su parte, la costa de Huelva caía fuera de las principales rutas terrestres de comunicación con el resto de España, ya que se encontraba en la periferia. Además, en ella abundaban las tierras «de señorío», y la Corona Ibérica no tenía la menor intención de compartir su poder con segundas líneas de nobleza.

Sanlúcar de Barrameda que es de donde zarpó Magallanes y por donde pasaría el propio Elcano, al volver con la nave «Victoria», dos días antes de atracar definitivamente en Sevilla no ofrecía el reparo óptimo; carecía de un puerto abrigado.

Cádiz, más allá del potencial peligro que representaba la exposición a mar abierto, contaba sin embargo con una excelente bahía portuaria de modo que podría haber sido perfectamente Puerto de Indias, y de hecho, acabó siéndolo. Pero para el temprano siglo quince era aún una ciudad pequeña. En cuanto a la ubicación, y por si todo lo anterior no alcanzase, en la costa de Sevilla soplaban mejor que en ninguna otra los vientos alisios, imprescindibles para hacer zarpar los barcos con un verdadero aliento de éxito y optimismo indispensables ante la gran aventura extracontinental. Francisco Morales Padrón, profesor emérito de la Universidad de Sevilla desde 1989, Licenciado en Historia de América por la misma Casa de Estudios, y doctor en Historia de América, ha definido textualmente con una oportuna reflexión la esencia de Sevilla en cuanto puerto neurálgico:

«El río grande estaba cansado de sostener sobre sus aguas diversas culturas cuando los barcos de América comienzan a herir su curso. Pero es entonces, repetimos, cuando el río se hace universal y es también entonces cuando Sevilla comienza a ser un don del río y a cobrar esa grandeza que le lleva en el siglo XVI a ser una de las primeras urbes del mundo».

Cádiz, en cambio, encarna un tipo de puerto más aislado: si sus lazos con el mar son cómodos, sus relaciones con la tierra están menos consagradas. Es la contracara de Sevilla: un excelente puerto de tránsito, necesariamente rápido.

El inconveniente que sí generaba Sevilla era el desigual trazado del Guadalquivir hasta el puerto central, donde la poca profundidad complicaba el acceso de buques de gran tonelaje, mientras que la barra de arena de Sanlúcar exigía a los barcos efectuar sus maniobras con sumo cuidado.

Con el correr del tiempo, un conjunto de variables topográficas, militares y comerciales entre otras causas fueron concurriendo en perjuicio del apogeo mercantil de Sevilla (valga, a modo de ejemplo, el dato puntual: entre 1503 y 1650, naufragaron el 9% de los buques entre el río y la barra) y desplazándola en beneficio de la otra candidata metropolitana que desde un principio se había perfilado en competencia. Así, el Puerto de Indias se iría «reubicando» poco a poco en Cádiz, hasta la pérdida formal del monopolio de la llamada «Carrera de Indias» en 1717, año en el cual el rey Felipe V dispuso explícitamente trasladar la Casa de la Contratación a Cádiz.

En cuanto al enfoque institucional, «las flotas de Indias» (creadas en 1561 subsistieron hasta 1778, año en que fueron suprimidas) constituyeron el dispositivo complementario y suplementario junto a la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, todos organismos concebidos por España para sostener el monopolio comercial en sus colonias en general, y en América en particular.

En cuanto a la esencia de Sevilla como puerto, no podemos cerrar este capítulo sin subrayar su protagonismo continental. La salida de todas las expediciones despertaba un enorme interés; cuando una flota se preparaba bullía el trabajo y la ganancia para cada una de las partes involucradas en ese inmenso engranaje que se ponía en marcha. La de Magallanes era una empresa especialmente atractiva: se estaba aprovisionando a más de doscientos hombres con recursos que debían alcanzar, según los cálculos, para dos años de travesía. La tarea era de aquéllas que vigorizaba notablemente la pequeña industria local, la reparación de naves en los astilleros, el transporte previo en tierra, el abastecimiento, carga de los buques, etc. La gran mayoría de las expediciones configuraban la extremidad de una larga cadena imprescindible para la nueva Europa que quería renacer de su oscuro medioevo.

Por las mismas razones que se expresan antes, el regreso de los expedicionarios a Sevilla era, recíprocamente, motivo de conmoción popular. En la metrópoli se ignoraba la fecha de regreso de las flotas. Cuando los buques se acercaban de regreso a Sevilla, se disparaban salvas desde el montículo del Baratillo y tocaban las campanas de la catedral y de Santa Ana, anunciando y celebrando la buena nueva, pues la llegada a salvo de cada flota marcaba el pulso de la salud comercial, no solo a nivel sevillano sino peninsular. Como un corazón que late o un ser vivo que respira, cada expedición que partía del continente constituía una gran inspiración. Y, en igual medida, su regreso, completaba el movimiento vital con el ingreso de aquellas fabulosas y lejanas mercancías que estaban oxigenando el circuito comercial de toda Europa.

Según un grabado de época así se vería la ciudad de Sevilla en el siglo XVI.