Capítulo

VI

Los caminos abiertos

El invierno, que ofreció su milagroso reparo (y también por ello plenamente pacífico) en la protegida Bahía de San Julián, ha dejado marcas indelebles: el primer «ajusticiamiento» para restablecer el orden, pero también un contacto sorpresivo con ¿humanos?, de dimensiones gigantescas, la fallida excursión de Serrano y la pérdida de su nave, los primeros chasquidos profundos con que se insinúa aquello que sólo unos pocos se atreven ya a nombrar, y son muchos en cambio los que se obsesionan con su escasez.

Un fantasma omnipresente: el hambre. Y sin embargo, la población en los barcos, como un gran organismo que reconstituye sus heridas en piel, se afirma en su tribalidad de especie. La tripulación parece insuflada por el aliento del Jefe natural y su gran sueño. Las islas de la abundancia. El mar abierto hacia ellas. En efecto: el mar abierto. La convicción de Magallanes se reproduce en templanza marinera.

Pero hay que tener en cuenta que si para un escritor el gran fantasma es la página en blanco, para un aventurero, esa página en blanco está llena de posibilidades. Tan llena, eso sí, que incluye la muerte. Magallanes lleva en su sangre el signo de los héroes, y por esto trasciende todas aquellas circunstancias que podrían hacerlo desistir de completar su empresa. Es un creyente de su obra. Hacia ella avanza, y los grandes conflictos se transforman bajo su mirada en la puerta abierta a un nuevo movimiento que perfecciona y da sentido a todos los anteriores.

Y así sería en función de su proeza.

Bahía de San Julián. Magallanes perpetró allí los ajusticiamientos, y esta tragedia fue uno de los hitos fundamentales de su viaje.

Las fuerzas han sido reagrupadas y los cascos de los barcos, reforzados. Los deberes de la fuerza pública y la justicia hechos presentes inspiran extrañamente a la tripulación. Magallanes ejerce una transfusión espiritual que los impulsa.

El 24 de agosto de 1520, zarpan cuatro naves relucientes con nuevos jefes. La «Trinidad», «San Antonio», «Concepción» y «Victoria» se alejan de la costa. Dos marinos españoles han quedado en la playa, condenados al abandono. Ellos y los barcos componen una alegoría: «lo afortunado de partir»; «la desgracia de quedar». Clavados en la arena, como dos picotas que se estuviesen castigando a sí mismas, Juan de Cartagena y Pedro Sánchez de Reina miran alejarse las naves, huérfanos de jefe y destino, apartados de la historia en que se veían inscriptos. En sus ojos se distingue el relato de la muerte, una danza lenta que irá desencadenándose por etapas.

Tras las ejecuciones, se han producido cambios en los mandos de las naves. Magallanes continúa en el galeón «Trinidad» y Álvaro de Mezquita en el «San Antonio». Juan Serrano comanda la carabela «Concepción» y Duarte Barbosa la fuerza de choque del Capitán General la «Victoria».

Ya no hay capitanes hostiles. Magallanes se afirma en cuatro hombres de confianza. Ha convertido el obstáculo inicial en beneficio. Es un estratega.

Aun sin planear estrictamente ese cuadro de situación, lo ha propulsado con movimientos inteligentes y veloces. La sabiduría. Lo premonitorio. La anticipación.

El almirante anuncia que continuará hasta descubrir el estrecho, aunque deba llegar a los 75° de latitud. No hay comentarios al respecto a bordo. Se siguen las instrucciones con verticalidad.

La flota navega hacia el sur. Tras dos días de pacífica marcha sin grandes dificultades las naves alcanzan el río de Santa Cruz. Apenas entrando en la desembocadura, se desata un temporal sorpresivo. Las puntas de los mástiles se encienden como si fuesen antorchas Las naves se colocan a la capa. Se tensan las drizas y se envergan las velas. Un cabo se suelta y otro se ata. Las olas gigantescas estallan contra los cascos y el piloto se aferra al timón entre viradas tremendas que hacen parecer a las naves unos grumos de corcho en la rompiente. Al cabo de varias horas de lucha frenética entre la bestia mar y el hombre barco, el segundo sobrevive. Es el mismo Neptuno el que los protege de su ira. Se apacigua la mar, se aquieta la tempestad. Los fuegos se apagan. El vendaval se transforma en viento y el viento en ritmo cardíaco, en respiración del Capitán General bajo su permanente coraza de acero. La que nunca se quita. Salvo en una única vez. Fatídica vez, además. Pero, en el sentido cronológico de esta epopeya, todavía falta para eso. Las maniobras se vuelven tranquilas, la escuadra se reorganiza y fondea, cansada, en el surgidero.

Este último embate convence a Magallanes sobre la necesidad de proteger a naves y hombres contra riesgos innecesarios. Por lo tanto, dirigiéndose a los nuevos capitanes les comunica su decisión de permanecer en esas costas hasta la primavera. Quiere moverse lentamente, sin brusquedad. Con paciencia y sin apuro. Sabe que, tarde o temprano, triunfará en su búsqueda. Sabe que terminado el invierno navegará con vientos mejores, en días más largos, con hombres más fuertes.

Lo que Magallanes ignora es que de haber seguido navegando tres días más, habría llegado al pasaje. Su voluntarismo aplaza por dos meses el descubrimiento del estrecho. Y sin embargo, no es sólo tiempo lo que se pierde: las provisiones se agotan, la calma se esfuma. Otra vez el hambre con más garra se insinúa. La flota espera con ansias la primavera.

MISA EN EL RÍO SANTA CRUZ

Avanza el mes de octubre y se apresta la escuadra a continuar la búsqueda del pasaje. Antes de abandonar el río de Santa Cruz, se realiza en la playa una misa con comunión general. La partida llena a todos de algarabía y fervor. Todos quieren reconfortarse en la fe, que es lo único ilimitadamente disponible. Todos apuran su necesidad de blanquear el alma y liberarla de pecados que podrían pesar en su contra ante un eventual peligro de muerte. A esto se suma que necesitan, también, tranquilizar sus conciencias por la participación que les cupo en el motín sangriento. El padre Valderrama lleva varios días escuchando a los arrepentidos y dando absoluciones. Más de doscientos hombres se confiesan y comulgan.

Al atardecer del 18 de octubre de 1520, la flota entera zarpa otra vez. Y ya están de cara a la gran travesía que va más allá de América, hacia el otro lado. No; no es un error decir que circuncidan al mundo. Lo bautizan entero, con mano humana. Lo atraviesan.

Magallanes ordena rumbo sudoeste, conservando siempre la costa a la vista. Durante las primeras horas avanzan voltejeando a causa del viento contrario, que finalmente cambia a favor de la escuadra. Las naves se empiezan a deslizar con el ritmo que apostaba su Jefe. El horizonte parece despejarse. Así transcurren tres días de navegación constante hasta que el 21 de octubre divisan una larga lengua de tierra que se interna en el mar. Barbosa y Mezquita se adelantan a explorar y recorren su perfil. Finalmente dan la vuelta y comprenden que es un cabo, al cual bautizan con el santo del día: Cabo de las Vírgenes.

Magallanes ve, cómo más allá, se abre una enorme bahía. Esa ancha boca de agua se le antoja la insondable garganta donde lo espera su gran amor geográfico, su razón, su justicia.

Otra vez envía dos naves a explorar. Mientras los otros dos barcos permanecen en la bahía, repasando sus aristas pétreas, el galeón «San Antonio» y la «Concepción» navegan hacia el oeste con instrucciones de investigar el interior y regresar antes de cinco días.

A poco de zarpar los expedicionarios, se desata una tormenta feroz que sacude a los barcos que se han quedado a la espera: la «Victoria» y el «Trinidad», capitaneados por Barbosa y el Almirante. Rápidamente largan las anclas hasta el fondo y quedan a la gira, azotados por las olas y el viento. Para su suerte, dentro de la desgracia, la rada es abierta y no corren peligro de estrellarse contra la filosa costa de piedra. La tormenta dura un día y medio, mientras las dos naves hermanas se alejan.

Transcurren cuatro días desde entonces. Magallanes considera muy factible la posibilidad de que los barcos se hayan destrozado y, bendecido por el cielo estrellado, decide que corresponde salir a rescatar a los náufragos, probablemente aislados en alguna playa desierta.

Al cabo de tres jornadas de navegación exploratoria en busca de sus compañeros, rompe en el aire el grito del serviola apostado en la cofa del palo mayor del «Trinidad». Se divisa una columna de humo elevándose tierra adentro. Todos imaginan haber dado con los náufragos y se acercan veloces. Pero poco después descubren otra cosa: se avistan dos velas, lo suficientemente separadas entre sí como para advertir que no corresponden a una misma nave. Desde la profundidad, como si emergiesen, empiezan a definirse en el dibujo interminable de la bahía, las siluetas del galeón «San Antonio» y la carabela «Concepción».

Los capitanes Álvaro de Mezquita y Juan Serrano vuelven sanos y salvos. Ellos mismos relatan lo ocurrido: al desencadenarse la tormenta, recogieron las velas y navegaron empujados por las olas. Frente a la creciente hostilidad del viento creyeron que encontrarían su fin al estrellarse contra los acantilados, pero grande fue su sorpresa al descubrir que la bahía no estaba cerrada.

La pintura de la época representa las adversidades climáticas que debieron afrontar las embarcaciones españolas.

¡EL ESTRECHO AL FIN!

Superada la tormenta, reza el relato, un canal de aguas quietas se desplegó frente a sus ojos. Maniobraron expectantes por ese curso y llegaron a una segunda ensenada. Después, apaciguado el clima y con un viento amigable, encontraron una nueva entrada que los llevó a su vez a otra bahía. Una enorme, como nunca antes habían visto esos marineros. La navegaron durante tres días y no encontraron su término. Tomaron entonces la decisión de volver, en cumplimiento del plazo que les había dado el Capitán General.

Magallanes escucha esa narración y vibra. Recupera toda la mística de su misión cuando menos lo esperaba. Los capitanes, como confirmando lo que su jefe ya da por hecho, agregan el dato definitorio: este nuevo derrotero no es un río, porque el agua es siempre salada.

En la voz de estos marineros se escucha la primera descripción humana de un auténtico canal que se extiende desde las inefables planicies de estepa fría hasta los últimos tramos de la cordillera patagónica occidental e insular.

Pigafetta describe aquellos episodios en los siguientes términos:

«Continuando nuestra derrota hacia el sur, el 21 del mes de octubre, hallándonos hacia los 52° de latitud meridional, encontramos un estrecho que llamamos de las Once Mil Vírgenes, porque ese día les estaba consagrado.

Este estrecho tiene de largo 440 millas ó 110 leguas marítimas de cuatro millas cada una; media legua de ancho, a veces más y a veces menos, y va a desembocar a otro mar. Este estrecho está limitado por montañas muy elevadas y cubiertas de nieve, y es también muy profundo, de suerte que no pudimos echar en él el ancla sino muy cerca de tierra y en veinticinco a treinta brazas de agua. Toda la tripulación estaba tan persuadida de que este estrecho no tenía salida al oeste, que no se habría aun pensado en buscarla sin los grandes conocimientos del comandante en jefe. Este hombre, tan hábil como valeroso, sabía que era necesario pasar por un estrecho muy oculto, pero que él había visto figurado en un mapa que el rey de Portugal conservaba en su tesorería, construido por Martín de Bohemia, muy excelente cosmógrafo. Tan pronto como entramos en esta agua, que sólo se creían ser una bahía, el capitán envió dos naves, la San Antonio y la Concepción, para examinar dónde desembocaban o terminaban; en tanto que nosotros, con la Trinidad y la Victoria, las guardábamos a la entrada».

La aproximación que hacen los expedicionarios de Magallanes resulta más interesante que otras, pues además del colosal desafío a la resistencia física humana, constituye un entretejido de ansiedades, provocadas repetidamente por los falsos pronósticos. Si se observa con detenimiento el mapa del estrecho, veremos cómo esas tres ciclópeas «lagunas» se ven engarzadas por dos ínfimos conductos, técnicamente denominados «primera angostura» y «segunda angostura». Esas angosturas, finalmente, eran los fórceps por los cuales debía parirse la nueva concepción geográfica de estos hombres agotados de fallidas ilusiones y urgidos de certezas.

Lo paradójico del caso es que, si tomamos una perspectiva la de aquel hombre que hoy da nombre al Estrecho, nada menos éste es el punto de la victoria. Pero no lo será por mucho tiempo, para él, aunque lo sea para la eternidad de la Historia. El mar, que se supone un acceso, es en cambio un purgatorio, que parecerá detenerlos sin calendario en el horizonte.

Las mismas razones expuestas más arriba, hacen que una mirada doméstica nos recuerde los hechos que así narra el cronista nacido en Vicenza, también conocido como Antonio Lombardo:

«En la noche sobrevino una borrasca terrible que duró treinta y seis horas, que nos obligó a abandonar las anclas y dejarnos arrastrar dentro de la bahía, a merced de las olas y del viento. Las dos naves restantes, que fueron tan combatidas como las nuestras, no lograron doblar un cabo para reunírsenos; de suerte que, abandonándose a los vientos que las empujaban siempre hacia el fondo de lo que suponían ser una bahía, esperaban naufragar ahí de un instante a otro. Pero en el momento en que se creían perdidos, divisaron una pequeña abertura que tomaron por una ensenada de la bahía, en que se intentaron; y viendo que este canal no estaba cerrado, comenzaron a recorrerle y se encontraron en otra bahía al través de la cual continuaron su derrota hasta hallarse en otra angostura de donde pasaron a una nueva bahía todavía mayor que las precedentes. Entonces, en vez de ir hasta el fin, juzgaron oportuno regresar a dar cuenta al capitán general de lo que habían visto.

Habíanse pasado dos días sin que hubiésemos visto reaparecer las dos naves enviadas a averiguar el término de la bahía, de modo que las creíamos perdidas por la tempestad que acabábamos de experimentar; y al divisar humo en tierra, conjeturamos que los que habían tenido la fortuna de salvarse habían encendido fuegos para anunciarnos que aún vivían después del naufragio. Mas, mientras nos hallábamos en esta incertidumbre acerca de la suerte, les vimos regresar hacia nosotros, singlando a velas desplegadas, los pabellones al viento; y cuando estuvieron más cerca, dispararon varios tiros de bombardas, lanzando gritos de alegría. Nosotros hicimos otro tanto, y cuando nos refirieron que habían visto la continuación de la bahía, o mejor dicho, del estrecho, unimos a ellos para proseguir nuestra derrota si fuera posible. Cuando hubimos entrado en la tercera bahía de que acabo de hablar, vimos dos desembocaduras o canales, uno al sudeste y el otro al sudoeste».

En este punto, los expedicionarios españoles se encontraron con dos aberturas, separadas por lo que parecía ser una isla (hoy bajo el nombre de Dawson). Las vías opcionales que se abrían eran concretamente dos: una hacia el sudeste, que actualmente se conoce como el canal Whiteside, y la otra al sudoeste, el verdadero curso del estrecho, el que más adelante se bifurca en el Cabo Forward para seguir luego franco hacia el oeste, o sea hacia el Océano Pacífico.

Continúa luego el cronista, esta vez ahondando en cuestiones internas del organigrama político que se vivía entre la oficialidad:

«El capitán general envió las dos naves, la San Antonio y la Concepción al sudoeste, para reconocer si este canal desembocaba en un mar abierto. La primera partió inmediatamente e hizo fuerza de velas, sin querer aguardar a la segunda, que quería dejar atrás, porque el piloto pensaba aprovecharse de la oscuridad de la noche para desandar el camino y regresarse a España por la misma derrota que acabábamos de hacer».

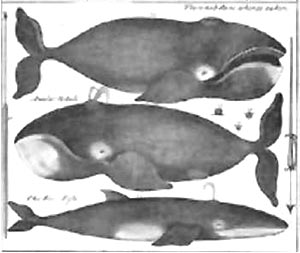

Don Hernando diseña una estrategia rápida y efectiva. Ordena desplegar las velas y se interna con sus dos naves por el canal, al cual llega siguiendo el recorrido del «San Antonio» y la «Concepción». Navegan bordeando aproximadamente cinco kilómetros de costa, desembarcan y rastrean la zona. En sus exploraciones tropiezan con algo que les produce cierta inquietud por sus visos macabros: un cementerio indígena con trescientas treinta y tres tumbas. El oscuro solar está marcado, además, por las costillas del esqueleto de las ballenas. El resto es silencio, y no se percibe ninguna señal de presencia humana. Ven cómo los montes se convierten, a lo lejos, en montañas, y éstas se elevan hacia el infinito en cumbres nevadas.

Magallanes y su tripulación atravesaron feroces tormentas, temperaturas gélidas. Sus embarcaciones tuvieron que soportar la furia de un mar terriblemente agresivo.

Este grabado de Gustave Doré bien podría representar el esfuerzo realizado por ese grupo de marinos.

Los costillares de ballenas que adornaban los cementerios indígenas lograron estremecer a los navegantes españoles. Para quienes surcaban el mar, la ballena estaba rodeada de monstruosas historias, a menudo avaladas por los ilustradores y cronistas de la época.

REAGRUPAR FUERZAS

Magallanes considera que es el momento oportuno para refundar su travesía. Debe, entonces, confirmar de cuánto consta su escuadra en hombres y alimentos. Reúne, pues, a los capitanes y a los pilotos en una nave. Esa reunión, como siempre, la convoca en la «Trinidad», donde se siente más cómodo para manejar eventuales «diferencias» políticas. En esta oportunidad, sin embargo, se trata más bien de un balance técnico: tiene que informarse sobre la cantidad de víveres con que cuentan, para diseñar una estrategia acorde a las circunstancias.

En aquella conversación, según admiten ciertas fuentes, Magallanes interroga también a sus hombres con respecto a las expectativas personales frente a la inmensidad del descubrimiento.

El almirante no alberga ninguna duda sobre sus propias ideas, pero necesita sondear la templanza de sus oficiales de una manera en cierto modo examinatoria. Concretamente les pregunta si consideran que hay que darse por satisfechos con lo descubierto hasta ahora y regresar a España, o seguir a las Molucas y acatar lo prometido al emperador.

Tres de los cuatro capitanes, para su gran satisfacción, contestan que jamás retrocederían. Afirman considerar indigno volver a Castilla sin completar el derrotero. Pero el cuarto, Esteban Gómez (portugués, como Hernando) tiene una opinión distinta del caso. Lo fundamenta con cifras: les quedan alimentos para tres meses. Las naves están «lastimadas». Algunos hombres también. Considera mejor regresar, aprovisionarse y repetir la travesía por la ruta que acaban de descubrir.

Don Hernando, en lugar de irritarse o rebatir esos argumentos, le replica que él, con la ayuda de Dios, continuará adelante aunque tenga que comerse los cueros de vaca que envuelven los mástiles. Contagia un mesianismo que se ha vuelto creencia entre sus hombres. Sin embargo, este cruce de palabras hace ver a Magallanes que Gómez le dará problemas. El piloto del «San Antonio» está considerado como el más capacitado para el mando de los restantes de su jerarquía.

El jefe actúa cerebralmente: como primera medida, prohíbe expresamente a los oficiales que comenten delante de la tripulación la escasez de víveres o cualquier otro tipo de dificultades que pudieran acaecer. Ordena una doble ración de alcohol. Al amanecer, levan anclas y navegan apaciblemente.

Como si estuvieran reescribiendo el relato, las naves de Magallanes exploran el mismo camino hecho y narrado por los capitanes Mezquita y Serrano.

La escuadra avanza hacia las angosturas que por primera vez les abrirán un hilado de brechas hacia el este. Atraviesan la bahía que parece constreñirse como si estuvieran navegando dentro de un globo hacia su nudo. Pasan la primera angostura. Al abrirse la segunda bahía, que supera en tamaño a la previa, Magallanes no da crédito a sus ojos: ¿habrá atravesado por fin América?

La geografía desmiente esta suposición. Lo que en realidad sí se observa, es que el continente americano comienza a desmenuzarse. Y la cantidad de piezas (islas grandes, medianas, pequeñas, peñones) que entrarían en juego antes de pasar al «Mar del sur» era un verdadero ejército desconcertante formado por los mil caminos posibles hacia el otro lado del agua, del mar inmenso y descomunal que Magallanes como toda la ciencia de su época, desconocía en esos términos de extensión.

Atraviesan la segunda bahía y divisan una nueva angostura. Mucho mayor que la anterior. Como si el derrotero se estuviera dando solo. Ofreciendo cada vez más mar, mayores amplitudes. Lo cierto es que, sin embargo, al encontrar su estrecho, en ese laberíntico ajedrez de tierra y agua, aquellos barcos estaban a la misma distancia de sus anheladas islas Molucas que del continente europeo. Estaban en el sur de los sures, en la inmensidad del hielo y de la nada. A mitad de camino. Con un pie aquí y otro en el abismo. Pronto notan que, pasada la segunda bahía, la costa tiende a cambiar sensiblemente. La aridez da lugar a una vegetación interesante. Vuelven a ver, además, un cielo limpio.

Encuentran la desembocadura de un ancho río y allí fondean.

Durante las noches, Magallanes ha divisado numerosas fogatas en la región situada al sur. Por ello, la bautiza como Tierra del Fuego.

Asimismo, han observado dos canales: uno al sureste y otro al suroeste. El Capitán General envía al «San Antonio» y a la «Concepción» a explorar el primero. La escuadra permanece junto al río que han nominado de las Sardinas, por la enorme cantidad de esos peces que allí se encuentran. La tripulación se entretiene en la pesca y descansa en la hierba mullida. Hay agua y leña en abundancia. Están de nuevo en el Paraíso.

Pigafetta recuerda así esos días:

«Llegamos a un río que llamamos de las Sardinas, a causa de la inmensa cantidad de este pescado que allí vimos. En ese lugar fondeamos para esperar a las otras naves, y estuvimos cuatro días; aunque durante este tiempo se despachó una chalupa bien equipada para ir a reconocer el término de este canal, que debía desembocar en otro mar. Los tripulantes de esta embarcación regresaron al tercer día, anunciándonos que habían visto el cabo en que concluía el Estrecho, y un gran mar, esto es, el Océano. Todos lloramos de alegría. Este cabo se llamó el Deseado, porque, en efecto, desde largo tiempo ansiábamos por verlo.

Volvimos hacia atrás para reunirnos a las otras dos naves de la escuadra, pero sólo encontramos a la Concepción, y habiendo preguntado al piloto Juan Serrano qué había sido del otro buque, nos respondió que lo creía perdido porque no le había vuelto a ver desde el punto en que había embocado al canal. El comandante en jefe dio entonces orden de que se le buscase por todas partes, especialmente en el canal en que había penetrado; despachó a la Victoria hasta la desembocadura del estrecho, disponiendo que si no lo encontraba, en un lugar bien alto y bien prominente plantasen una bandera, a cuyo pie debía dejar en una olla una carta que indicase la ruta que se iba a seguir, a fin de que se pudiese unir a la escuadra. Esta manera de avisarse en caso de separación había sido acordada en el momento de nuestra partida. De la misma manera se pusieron dos señales más en lugares culminantes de la primera bahía y en una pequeña isla de la tercera, en que habíamos visto una cantidad de lobos marinos y pájaros. El comandante en jefe que con la Concepción aguardaba el regreso de la Victoria cerca del río de las sardinas, hizo plantar una cruz en una pequeña isla al pie de dos montañas cubiertas de nieve de donde el río deriva su origen. En caso que no hubiésemos descubierto este estrecho para pasar de un mar a otro, el comandante en jefe tenía determinado continuar su derrota al sur hasta el grado 75 de latitud meridional, donde durante el verano no hay noche, o, al menos, muy poca; así como no hay día en invierno. Mientras nos hallábamos en el Estrecho no teníamos sino tres horas de noche, y estábamos en el mes de octubre. La costa de este Estrecho, que del lado izquierdo se dirige al sudoeste, es baja: dímosle el nombre de Estrecho de los Patagones. A cada media legua se encuentra en él un puerto seguro, agua excelente, madera de cedro, sardinas y marisco en gran abundancia. Había también yerbas y aunque algunas eran amargas, otras eran buenas para comer, sobre todo una especie de apio dulce que crece en la vecindad de las fuentes y del cual nos alimentamos a falta de otra cosa mejor: En fin, creo que no hay en el mundo un estrecho mejor que éste».

La carabela «Concepción» regresa entonces sin mayores novedades. Ha perdido de vista a su compañero y comprobado que ese canal es sólo otra bahía. Parte entonces la «Victoria» a buscar al «San Antonio». No lo encuentran. El galeón ha desaparecido. Ni siquiera hay restos de la embarcación destrozada en las orillas. El piloto Andrés de San Martín se presenta ante Magallanes y le advierte que no deben buscarlo más. Le confía apesadumbrado la suposición de que ese barco ha desertado y vuelto a España.

Si Álvaro de Mezquita no reaparece, es porque está preso de su gente y la deserción es segura. La pérdida tiene tintes dramáticos. Magallanes acaba de quedarse sin la nave mayor de la flota. La que lleva más alimentos y agua. En ese galeón va, acaso también, su pariente, preso, lastimado, o muerto.

Durante la permanencia en el lugar, se oficia una misa. El domingo 11 de noviembre, fiesta de San Martín de Tours, el padre Valderrama imparte la bendición a las tierras descubiertas por la Corona.

LA FUGA DEL GALEÓN «SAN ANTONIO»

La deserción de una de las naves de Magallanes se da en un marco de conflictos internos difíciles de evaluar en cuanto a su incidencia real sobre los hechos. Pero presenta dos datos de interés. El primero de ellos refiere a unas islas del Atlántico Sur, cuya historia encierra numerosos conflictos. Según los documentos hoy disponibles al respecto, los desertores de la «San Antonio» (cuya llegada a España merecería un libro específico) fueron los primeros en avistar las islas que los argentinos reclaman para sí con el nombre de Malvinas y los ingleses como Falklands, envuelta por última vez en una guerra en 1982.

Muchos atribuyen a la expedición de Magallanes el descubrimiento de las Malvinas. Esa suposición se basa en la cartografía inmediatamente posterior a la expedición. Nada dicen de un descubrimiento semejante, sin embargo, los Diarios de navegación. Ni el piloto Albo, ni la relación de Maximiliano de Transilvano las cuales pueden leerse en la Colección de Documentos de Navarrete y en otras ediciones, ni el cronista Pigafetta, hacen mención a estas islas. Esto sí surge, no obstante, en documentos no completamente «oficializados».

La cartografía en cambio parece apoyar la tesis del descubrimiento.

En las cartas de Diego de Ribero de 1529 aparece un grupo de islas que se denominaron «Sansón». Son ocho o nueve islas que podrían ser las Malvinas o Shetlands del Sur.

Otro aspecto jugoso del viaje en el cual deserta la «San Antonio», bien vale disfrutarlo en la mirada del cronista Pigafetta, que aborda el episodio desde su óptica temporal y humana:

«Ese piloto (…) Esteban Gómez, que odiaba a Magallanes por la sola razón de que cuando éste vino a España a hacer al Emperador la propuesta de ir a las Molucas por el oeste, Gómez había demandado y estaba a punto de obtener algunas carabelas para una expedición cuyo mando se le había de confiar. Tenía por propósito esta expedición realizar nuevos descubrimientos; pero la llegada de Magallanes fue causa de que se le negase su petición y de que no hubiese podido obtener más que una plaza subalterna de piloto; siendo, sin embargo, lo que más le irritaba encontrarse bajo las órdenes de un portugués. Durante la noche se concertó con los otros españoles de la tripulación y aprisionaron y aun hirieron al capitán de la nave, Álvaro de Mezquita, primo del capitán general, y le condujeron así a España.

Esperaban llevar vivo también a uno de los gigantes que habíamos cogido y que se encontraba a bordo de su nave, habiendo sabido a nuestro regreso que había muerto al aproximarse a la línea equinoccial, cuyo gran calor no había podido soportar».

Cartografía de la época aportada por la expedición de Magallanes.

La nave La Concepción, que no podía seguir de cerca a la San Antonio, no hizo más que cruzar en el canal esperando su regreso, aunque en vano. Superada la segunda «baja» de la escuadra, el galeón «Trinidad» y las carabelas «Concepción» y «Victoria», siguen avanzando hasta los 53°. Fondean en una pequeña rada.

Magallanes tiene entonces un brote de prudencia terrenal, casi una sutileza en medio de su sueño de gloria. El detalle llama la atención, pues da cuenta de cierta sensatez política y humana que habrá de empezar a disolverse en la enloquecedora infinitud del océano Pacífico, ese implacable desierto de mar.

El episodio en cuestión revela a un Magallanes preocupado por lo que irán a decir los desertores de la nave «San Antonio» al llegar a Sevilla. Los imagina presentando un surtido de acusaciones en su contra que acaso hasta consigan empañar su regreso triunfal (el almirante no contempla en su preocupación otro escenario que el de su éxito en la misión con él mismo al mando).

Decide pues el almirante que lo mejor, para anticiparse a posibles demandas que podrían enturbiar su gloria, es dejar todo por escrito. Hacer constar in situ y con testigos las condiciones en que se desarrolla la travesía. De este modo, imagina su regreso heroico a España completado con cierto realismo político, dando batalla a la envidia y la voracidad de sus enemigos terrenales.

Es menester preparar, entonces, la documentación suficiente para poder deshacer los cargos apócrifos. Necesita actas y escritos que testimonien en su favor.

¿Qué mejor que consultar ahora a sus capitanes?

Pero hay que hacerlo de manera que quede constancia.

No resulta conveniente propiciar una reunión en la nave capitana, de la que posteriormente se pueda dar cualquier versión.

El 21 de noviembre despacha una circular a los oficiales de los barcos. Solicita su consejo con dramática convicción: «Ruego me deis vuestros pareceres por escrito (…) no teniendo respeto a cosa alguna porque dejéis de decir la verdad».

El almirante les ruega a sus oficiales que junto al juicio de lo que conviene hacer, indiquen también las razones. Concretamente, les ordena pronunciarse sobre proseguir el viaje o regresar. Repite la misma estrategia planteada tiempo antes, pero en un marco muy distinto al anterior. Naturalmente, a estas alturas y conociendo la inflexible autoridad del almirante, las respuestas son evasivas o favorables. El piloto Andrés de San Martín plantea dudas. Considera que volver a España y realizar una segunda expedición con los hombres, mapas, rutas, víveres y conocimientos reforzados por esa experiencia sería mejor que seguir hasta las Molucas en esas condiciones. Sin embargo, la exposición de San Martín habla en el idioma de la obediencia absoluta y con mero carácter de opinión.

Aunque en un tono notablemente distinto al utilizado por San Martín, los argumentos del piloto de la carabela «Victoria», no son demasiado diferentes a los expuestos tiempo atrás por Esteban Gómez. Se repiten en el discurso la falta de víveres, el mal estado de las naves y los peligros del viaje.

En realidad, a Magallanes no le interesa lo que digan los pilotos o capitanes de las naves. Sólo necesita probar que ha pedido sus pareceres. Tiene ya decidido continuar el viaje de todas maneras. Pero quiere que conste todo en tinta y papel. De ninguna manera tomaría como vinculantes las opiniones y mucho menos la de un piloto en particular. A tal punto no le importa lo que digan que, aun antes de realizar la consulta, ha despachado un bote con algunos marineros a explorar el canal que avanza hacia el oeste.

A los tres días, el bote vuelve con las mejores noticias: sus tripulantes informan que han visto el mar. El mar del sur. El mar del este. El mar que los separa de las Molucas. El mar más grande que nunca antes hayan navegado españoles ni portugueses.

Han visto la salida al gran océano. Han descubierto el estrecho.

El 22 de noviembre una salva de cañonazos saluda al territorio que acaban de descubrir y que les confirma la existencia del paso bioceánico. Territorio que hoy, cinco siglos más tarde, conocemos con el nombre de ese capitán portugués que, sin embargo, no llegó vivo a su propia victoria. Zarpan las naves hacia el Mar del Sur con viento favorable. Cinco días después avistan el cabo que marca el final del estrecho. Es tanto lo que han deseado verlo, que lo bautizan Cabo Deseado.

Después de eso, la inmensidad.

Luego de múltiples contratiempos, Magallanes alcanza el paso que comunica con el océano Pacificó. El mapa da cuenta del estrecho que une ambos océanos.