Capítulo VII

Dolor Pacífico

Tras haber navegado el estrecho durante un mes, el galeón «Trinidad», el «San Antonio» y la carabela «Victoria» saldrán a mar abierto el 25 de noviembre de 1520. La tripulación toda se lleva la imagen de aquello que el propio Magallanes, agradecido, ha bautizado oportunamente como estrecho De Todos los Santos.

El cronista de la expedición, refiriéndose al lugar que dejan atrás, resume vívidamente la tierra que han descubierto. El relato cobra valor si se tiene en cuenta que ellos eran los primeros en atravesar esas latitudes; siempre hasta donde se sabe oficialmente, pues se habla también de bárbaros (¿vikingos?), que antes habrían asomado por esas rutas. «Le dimos el nombre de Estrecho de los Patagones dice Pigafetta refiriéndose al estrecho previo al De Todos los Santos, pero con similares características. Cada media legua se encuentra un puerto seguro, con agua excelente, madera de cedro, sardinas y abundantísimos mariscos. Hay también hierbas, algunas de las cuales eran amargas, pero otras eran comestibles, sobre todo una especie de apio dulce que crece junto a las fuentes, del que comíamos a falta de mejores alimentos. En fin, yo creo que no hay en el mundo mejor estrecho que éste. En el momento que desembocamos en el océano fuimos testigo de la caza curiosa que algunos peces daban a otros peces».

Con el ánimo renovado por la certeza del descubrimiento, Magallanes y los suyos avanzan hacia las islas Molucas, que suponen cercanas. Lo hacen tan briosos como el viento que los empuja al principio. Consideran haberse despedido, y para siempre, de los males que mejor conocen hasta el momento: paisajes de hielo, caprichosos costillares de roca afilada, laberínticas bahías de infinita ramificación, como los caminos que siempre se bifurcan. Creen haber entrado en una ruta abierta. Pero ignoran…

Hay quienes sostienen que los vikingos alcanzaron América antes que los españoles. Si efectivamente lo hicieron, lo lograron con embarcaciones del tipo que muestra la imagen.

Más que nunca, estos valientes expedicionarios se han sumergido en la página en blanco del navegante: un mar interminable. Un enloquecedor desierto de agua salada se extiende cual macabro capítulo de tinta invisible.

El viento cede. A los días empieza a soplar con menos bravura, trayendo ese perfume de huracán, que sin embargo nunca llega. El deseado soplido, la racha imprescindible, comienza a mezquinarle su exhalación al plexo del velamen. Se cierne el abismo de la quietud. Este presentimiento hunde a todos en la incertidumbre. Están ante el mayor océano del mundo en cuanto a extensión y profundidad.

El Pacífico es, en realidad, más anchuroso que la tierra misma, es decir, que todas las superficies secas. Aquella prolongación líquida a la que Vasco Núñez de Balboa, en 1510, llamó Mar del Sur, no era lo que se suponía. Cuando aquel explorador, trepado a un monte cercano, divisó la orilla oriental del océano Pacífico, luego de atravesar el istmo panameño de Darién, le aplicaría un nombre incompleto al vasto piélago: es, en realidad, un mar el mar de todas las latitudes, y no meramente sureño.

La misma escuadra que renombró al mar (Magallanes lo llama pacífico en función de la apariencia calma que presentan las aguas) lo navega, en efecto, pacíficamente. Al principio los empujan buenos vientos, que les permiten poner proa al norte.

El 1.º de diciembre, cinco días después de salir del estrecho, divisan a su derecha dos grandes islas del archipiélago patagónico. Es la última mirada que lanzan a tierra chilena. Están empezando a recorrer un área acuática de 165 millones de kilómetros cuadrados: una extensión mayor que toda la superficie continental. Van hacia el noroeste suponiendo que se acercan al Maluco, archipiélago de la abundancia. Pero navegan en un mar desconocido. Consideran la posibilidad de confrontar militarmente, incluso, de ser necesario. Pero están proyectando equivocadamente su destino.

El primer enemigo que se les presenta, es un viejo conocido: el hambre. Él es quien los interpela sobre todo lo que ya han dudado antes y sobre los pasos futuros.

Magallanes mismo se pregunta respecto del porvenir, y hace balances intensivos de las reservas a bordo, para conocer con cuántas provisiones cuenta. Pareciera buscar un plan que se le hace resbaladizo en la monotonía del agua. Días atrás, al salir del estrecho, ya había realizado un recuento y comprobado con pesar que sus acopios flaqueaban.

Paradójicamente, la cuestión que los desvelaba hasta ese momento eran los temporales fríos terribles. Y lo que ahora emergía como un paisaje invisible pero sólido era el calor, la calma; la ausencia de vientos; la quietud.

En el mar, el reposo se parece demasiado a la muerte. Significa haber perdido la posibilidad de ser, de existir en forma dinámica. Eso es lo que se siente cuando las naves no avanzan durante lapsos extensos. Así pasan los días: nada a la vista. Entre otras cosas, falta también el vino y, sin él, aparece la sobriedad descarnada. La conciencia del vacío habrá de ser implacable, total.

La falta de provisiones sumada al calor y la sed, desata sus primeros azotes entre la población a bordo. Mueren veinte hombres y unos cuarenta agonizan. Cunde la debilidad, faltan las fuerzas. La galleta ya no es tal, como registra la crónica, sino un polvillo combinado con pequeñas orugas fermentadas al fétido hedor de las bodegas.

Los hombres comienzan a comerse a los mismísimos roedores que alguna vez atentaron contra sus provisiones y que, además, tienen precio, porque no cualquiera puede cazarlos, sino de acuerdo a un reglamento. En el delirio, muchos «gastan a cuenta» y suscriben disparatados acuerdos, cediendo las hipotéticas riquezas que les dará el Maluco en un futuro incierto, a cambio de un bocado de rata. Las grandes pueden llegar a cotizarse en medio ducado. Pero los roedores huyen, más ágiles que nunca, por entre los maderos, y son difíciles de atrapar.

¿En cuántos días o mares habían sido superados los cálculos originales de Magallanes? ¿Qué planes concretos tenía a esta altura el Almirante? ¿Contemplaba todavía esa «crisis» como una «oportunidad»? ¿O la evidencia superaba cualquier optimismo? Mientras sus hombres empezaban a comerse los cueros que envolvían los instrumentos de la nave, no parecía posible para él tener un panorama demasiado claro.

El hambre es tal que aquellos cueros, doblemente endurecidos por el sol, deben ser remojados cuatro o cinco días en la propia agua salada, para ablandarlos, y después deben volver a calentarlos, como si los cocinaran (de hecho, eso hacían). El hambre es tan terrible que incluso la madera se toma en calidad de alimento. Comen hasta el aserrín. Otro enemigo solapado emerge potencialmente; según han dado versiones de hechos anteriores, el hombre es capaz de ingerir si fuera necesario a un semejante. Cabe la posibilidad aterradora de la antropofagia entre cristianos, lo cual también preocupa a don Hernando. Aparece el escorbuto. Se hinchan las encías. Se hinchan tanto que tapan los dientes y deforman los rostros. Duelen los labios, la boca, la mandíbula. Duelen los brazos, las piernas y el resto del cuerpo. Hambre y dolor.

El dibujo de Gustave Doré ilustra la feroz hambruna que debieron soportar los tripulantes de la expedición magallánica.

Curiosamente, quien nunca enferma es el propio Pigafetta, relator de las crónicas. Despierta sospechas el hecho de que, desde la partida en San Lúcar de Barrameda hasta el regreso a España, el narrador jamás colapsa. O al menos, no hace mención a su salud, lo cual habría sido importante, pues una fiebre, o un malestar del propio escribiente, podrían incidir en su perspectiva «interna», dándonos un dato extra acerca del ánimo de la tripulación.

Por el contrario, el cronista describe el panorama con la serenidad de un ente ubicuo y omnisciente, que se sabe inmortal e inmune al curso de la historia.

Así narra los males ya enumerados:

«La galleta que comíamos no era ya pan, sino un polvo mezclado con gusanos que habían devorado toda la sustancia, y que tenía un hedor insoportable por estar empapado en orina de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber era igualmente pútrida y hedionda. Para no morir de hambre llegamos al terrible trance de comer pedazos del cuero con que se había recubierto el palo mayor para impedir que la madera rozase las cuerdas. Este cuero, siempre expuesto al agua, al sol, a los vientos, estaba tan duro que había que remojarle en el mar durante cuatro o cinco días para ablandarse un poco, y enseguida lo cocíamos y lo comíamos. Frecuentemente quedó reducida nuestra alimentación a aserrín de madera como única comida, pues hasta las ratas, tan repugnantes al hombre, llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una a medio ducado. Mas no fue esto lo peor. Nuestra mayor desdicha era vernos atacados por una enfermedad por la cual las encías se hinchaban hasta el punto de sobrepasar los dientes, tanto de la mandíbula superior como de la inferior, y los atacados de ella no podían tomar ningún alimento. Murieron diecinueve… Además de los muertos, tuvimos de veinticinco a treinta marineros enfermos que sufrían dolores en los brazos, en las piernas y en algunas otras partes del cuerpo».

Lo que se ha escrito y dicho acerca de la travesía viene a confirmar que, finalmente, toda narración resulta metafórica e incluso (o hasta necesariamente) el relato histórico, que presenta toques de mística y fe, exhibe una «dialéctica» que tiende a parecerse a la de un evangelio. Cuando consultamos los anales sobre este viaje nos encontramos con un conjunto de textos que han sido reescritos, reinterpretados, reeditados desde las mil y una distintas maneras de plasmar un acontecimiento. Toda escritura, en efecto, sufre explicaciones y traducciones que nos convencen de una u otra cosa. «¿Qué cosa es la realidad?». Eso se revela inasible desde el principio. Lo concreto es que, en esta instancia del viaje, quienes integran la escuadra de don Hernando se hallan, y se sienten, final y desesperadamente, en un punto del mundo ajeno al tiempo. Un punto en el cual nada pasa. Y no pasa el aire, moviéndose, tampoco. Es el purgatorio sin fin del marino: peor aun que el infierno. Transcurridos tres meses de una deriva inmóvil, la tripulación está enferma y muchos de sus miembros alucinan. Amplios sectores de los buques se convierten en hospitales flotantes, donde, sin embargo, la enfermedad no puede contenerse, pues no hay cómo poner distancia de los contagios, salvo unas precarias «zonas de veda» con acceso firmemente prohibido so pena de fuertes sanciones.

En aquellos días muere el indio patagón que les acompaña. El cuerpo de «Juan Gigante» es también arrojado al mar mientras los marineros observan el rito como una verdadera premonición metafórica: «Lo descubierto se perderá en la inmensidad del océano, igual que nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras ilusiones».

Los desalentadores hogares flotantes gruñen desde su quejumbrosa madera, castigada por el sol y por el inefable desamparo en que cae toda nave sin viento.

Las corrientes, sin embargo, parecen dar un pequeño envión a la escuadra, el día 13 de febrero: un aliento trae alivio, mejora el avance y pasan la línea equinoccial.

Tres semanas después avistan, muy lejanamente, ciertos puntos que parecen ser islas. El 6 de marzo de 1521 divisan un auspicioso atolón en el inagotable Mar del sur.

Ciento tres días ha navegado la escuadra entre el Estrecho y el primer archipiélago encontrado en el Pacífico. Recorrió un total de 13 000 millas. El equivalente a tres meses de infierno, sin probar agua potable ni alimento fresco.

Cartografía clásica del Océano Pacífico, hasta ese momento inexplorado por los europeos. Las declinaciones corregían el achatamiento de la Tierra en los polos.

ISLAS Y LADRONES DESPUÉS DEL PURGATORIO

El 6 de marzo de 1521, los expedicionarios divisaron una isla del Mar del Sur a la que denominaron Isla de los ladrones. Esta primera nominación que le otorgan al pedazo de tierra descubierto tiene que ver con los episodios en los cuales se vieron envueltos, poco antes del desembarco y luego de él.

El puñado de islas en cuestión (posteriormente llamadas Marianas) es bautizado en función de un imprevisto hostil. Concretamente, antes de tocar tierra, los hombres de Magallanes ven unas cien pequeñas embarcaciones, impulsadas por velas triangulares, que se aproximan velozmente. Son los isleños que se acercan. Los nativos, según intuye Magallanes, traen intenciones non sanctas.

A primera vista, los aborígenes llevan en su carga víveres para negociar, pero el Capitán General nota también algunos detalles sospechosos, por la forma en que se aproximan. La decisión del Almirante es repelerlos. Los españoles desembarcan en una playa y desde allí se traban en lucha. Los indios, a pesar de navegar con velas (es decir, de tener una preparación naval mayor que la de las canoas de los navegantes meridionales) son extremadamente primitivos y temerosos del fragor y fuego que despierta la pólvora. Las descargas de arcabucería espantan a la precaria flota enemiga. Tras una escaramuza ambigua, los españoles logran ahuyentar a sus inesperados visitantes, que escapan y dejan en poder de los hambrientos europeos puercos, gallinas y frutas. Pero los aborígenes se llevan, de botín, un pequeño (o no tan pequeño) trofeo.

Magallanes descubre que, en la confrontación, los picaros indígenas les han sustraído una de las chalupas. Ésta es una afrenta, además de una pérdida material. Don Hernando quiere imponer respeto desde el principio y decide que no debe quedarse de brazos cruzados.

Las firmes palabras del Capitán General aseguran que habrán de recuperar el bote, pues es propiedad real. Además, en las condiciones en que se hallan, les es imprescindible la barcaza.

Hasta aquí, las experiencias por parte de la flota magallánica han sido casi plenas situaciones de dominación frente al poblador local. Y así quiere el jefe que siga siendo. De modo que, pasado un tiempo prudencial, el navegante contraataca, recupera la chalupa, y se retira navegando al oeste. A poco de lo cual vuelve a detenerse en otra costa.

Luego de tres días durante los cuales la expedición de Magallanes no recibe visitas hostiles, la tropa se rehabilita. Recuperados algunos convalecientes, con agua fresca y carne de cerdo salvaje, los expedicionarios deciden seguir adelante, en busca del Maluco. Zarpan entonces con rumbo al oeste, el 10 de marzo.

Una semana más tarde, divisan tierra por segunda vez. Es la isla Samar, pero prefieren no desembarcar en ella (pues ven nativos que no les inspiran confianza) sino continuar a otra vecina más pequeña y deshabitada. Magallanes no está interesado en encuentros ni combates. Quiere recuperar la salud y las fuerzas de sus hombres. Fondean cerca de esta isla y trasladan a los enfermos a tierra. Allí encuentran y aprovechan el agua fresca en abundancia.

Pero a pesar del deseo del almirante, no pasa mucho tiempo sin que se presenten nuevos visitantes, pobladores de las islas cercanas. Son amigables y obsequiosos. Llevan bananas, naranjas, pescados, vino de palmera y cocos, cuyo jugo lechoso resulta notablemente curativo para los enfermos. Los indios se llevan, a cambio, abalorios, peines y espejillos. Se instalan unas horas junto a los españoles pero luego se van sin mayores pretensiones.

Miembros de la misma tribu reaparecen cuatro días después, con más alimentos. El trato amable de ambas partes hace crecer la amistad.

Como recuerdo de la Isla de los Ladrones, los europeos llevan consigo una mona. La sacrifican, en un ritual teóricamente fraternal que celebran juntos cristianos y salvajes.

La confianza aparente de los aborígenes acabó abriéndole a Magallanes el objeto de su deseo: los propios indios les conducen a una isla próxima llamada Suluan, ubicada al costado oriental de Leyte. Allí, los isleños les muestran sus cuevas secretas. Están repletas de especias: canela, pimienta, clavos de olor y nuez moscada. Sin tomar nada, Magallanes les invita a visitar sus naves, que han causado gran impresión entre los nativos. Nada sucede en esa primera oportunidad. La relación con los indígenas se mantiene estable y amistosa.

Pero la travesía sigue. Antes de establecer cuánta y qué carga se llevará de regreso a España, el portugués quiere ir aun más allá: hasta el Maluco, donde, está seguro, se multiplicará el panorama de riquezas disponibles.

CEBÚ, O EL ÚLTIMO PARAÍSO

Entre marzo y fines de abril de 1521, Magallanes y sus hombres navegaron entre las islas Marianas y el archipiélago de las Filipinas tocando diversos puntos de interés que anticipaban el Maluco. Pero el destino aún no se concretaba.

Así llegaron a Cebú, poblado en la isla de Mactán. Allí pudieron aprovisionarse y comer alimentos frescos tras varias semanas de preocupación. Al mismo tiempo, establecieron contacto con diferentes tribus nativas e incluso lograron una alianza en particular.

Cebú cobrará un valor determinante en el derrotero personal de Magallanes. Su rey, Humabón, entabla una excelente relación con el Almirante. El intercambio comercial prospera, y son armónicas las relaciones entre los hombres de ambos extremos del orbe. Incluso, algunos de los indígenas acceden a ser bautizados.

El ámbito vuelve a ser amable para los agotados expedicionarios europeos. Cebú es, en comparación con otras poblaciones, un lugar más evolucionado en el orden cultural y religioso. Montado el poder sobre el rey Humabón y su corte, parece un Estado de bienestar al natural. Ante los ojos de los curtidos navegantes, se despliegan 4422 km2 de superficie tropical amigable. El terreno es montañoso, con picos bajos, elevaciones máximas de aproximadamente 670 metros. Una infinita cantidad de ríos cristalinos atraviesan e irrigan ese suelo fértil donde se cosecha maíz, algodón, cáñamo y otras riquezas de la tierra.

A Magallanes no le bastaba, sin embargo, todo lo que había visto. Buscaba más, y procuraba en particular, conocer y penetrar el corazón productivo de las especias, al que intuía; se sabía cerca, y sobre el cual interrogaba al rey Humabón con insistencia.

El rey malayo toma finalmente la iniciativa de invitar a Magallanes y a su gente a una celebración. En el encuentro, Humabón le ofrece (a través del intérprete, Enrique) brindarle los planos y mapas que le darán el poder de la región, pero pide un gesto de apoyo, para sofocar al líder opositor de una isla lindera.

La explicación que le fue transmitida al Almirante indicaba que una isla cercana conspiraba igualmente contra el noble Humabón y contra el hombre blanco. El líder de los conspiradores era el cacique Silapulapu, quien, a diferencia de otros, no quería entablar ninguna forma de amistad ni siquiera comercial con los venidos desde el mar.

Pimienta y canela. Las especias constituían para los financistas, la razón de ser del viaje de Magallanes. Éste, a su vez, sabía que no bastaba con haber surcado océanos desconocidos, con haber girado por vez primera alrededor del mundo, ni siquiera con ofrendar su propia vida. La expedición debía dar dividendos; debía ser económicamente rentable.

El portugués creyendo con cierta ingenuidad impropia de su naturaleza esta versión, considera conveniente la propuesta que le hacen, y accede a prestar su apoyo. El europeo está agotado, acorralado por su propio destino. El aborigen, en cambio, está en su casa geográfica, cultural, idiomática. En el fondo, se trata de dos inteligencias jugando su propia carta secreta.

Más de treinta españoles habían acudido al festín, en cuyo seno se parlamentó la fatal aventura estratégica de don Hernando.

Desde su punto de vista, Magallanes sólo tenía que ejercer una temporal función de «gendarmería» a favor de Humabón y en contra de Silapulapu, el jefe desafiante.

Un personaje clave en esta historia es el esclavo Enrique, capturado por el marino en la isla de Malaca, y hecho suyo desde entonces con un fin muy específico: el de traducir algunos dialectos malayos. La verdadera dimensión de este «traductor simultáneo» y el conflicto militar planteado cuando la guardia de los aborígenes ataca a los españoles, es un misterio. Ese hombre era la voz del europeo, lo que le daba un poder considerablemente alto, si es que tenía la capacidad de usarlo.

Entre los muchos oficiales que fueron agasajados durante el festín de Humabón, Duarte Barbosa, el curtido comisario, no se contaba entre los más animados.

Barbosa desconfiaba de todo lo que sucediera a través del intérprete, y muy en particular de las negociaciones hechas con los indígenas y que comprendieran el uso de intervenciones militares como moneda de cambio. El comisario fruncía el ceño ante las conversaciones que el esclavo Enrique entablaba con los jefes de las tribus locales. Pero tampoco podía prescindir de él. Y entendía que esto mismo le sucedía a su Capitán General.

De hecho, fue «Enrique de Malaca» quien transmitió la invitación a Magallanes y la posterior oferta de marchar a la batalla contra Silapulapu, y sobre este dato, algunos sostienen la posibilidad de una traición. La hipótesis supone que Enrique sugirió a Humabón la idea de invitar a los españoles a un banquete para poder deshacerse de ellos con facilidad.

LA BATALLA FINAL DEL SOLDADO COJO

La crónica dice que Hernando de Magallanes murió el 27 de abril de 1521, en combate con los nativos dirigidos por Silapulapu, en la batalla de la zona de Mactán. El espacio preciso es la isla a la cual marchaba para cumplir su parte del trato con Humabón, islote hoy identificable en los mapas con el nombre de Lapu Lapu.

Hay múltiples versiones acerca de cómo y por qué sucedió esto: el hecho militar previo a la muerte de Magallanes produce variados interrogantes.

Se dice que el almirante marchó a la batalla sin su coraza, por propia voluntad. La portación de este elemento era lo habitual en todo jefe, y en especial en él, tan celoso de su seguridad personal. Cierto es que las primeras lanzas las recibe en las piernas. Pero con casco y coraza, sin duda, otra habría sido la historia. Su misión era, como dijimos, sofocar al cacique rebelde Silapulapu.

La mayoría de los historiadores conciben dos hechos básicos relativos al combate en el cual Magallanes muere: lo primero es que hubo un error estratégico por parte de la tropa española, pero ante tal adversidad, este hecho hubiese tenido muy buenas posibilidades de remontarse si Magallanes hubiera tomado mayores recaudos.

Lo que resulta innegable es que existía, en efecto, una trampa. Una emboscada muy bien armada, de la cual era casi imposible salir con vida. No obstante, parte del grupo lo lograría, y la expedición seguiría. Pero esa no sería la suerte de su mentor.

Los aborígenes que Magallanes supuso se entregarían de buenas a primeras, resultaron estar agazapados a la espera de su presa blanca, a la cual temían mucho menos que otras tribus. Pero qué mejor para enfocar esa instancia, que pedir ayuda a la literatura; en especial a aquella que nos da una verdad substancial de las cosas.

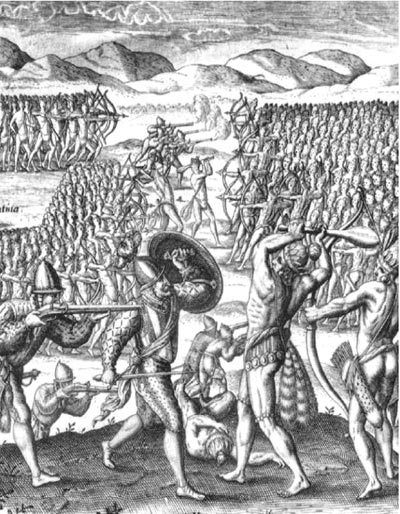

El 27 de abril de 1521, el no demasiado nutrido ejército cristiano se acercó a las costas bajo el poder de Silapulapu, con el agua hasta los muslos. Los esperaban cientos de guerreros apostados detrás de una serie de hondas trincheras defensivas.

Ni los arcabuces, ni las ballestas y armaduras de hierro de los europeos bastaron para contener a la horda de filipinos que gritaban mientras mandaban nubes de «flechas, jabalinas, lanzas con punta endurecida al fuego, piedras y hasta inmundicias, de suerte que apenas podíamos defendernos». Los cristianos no tardaron en salir huyendo en dirección a sus botes. Conducía la retaguardia el rengo capitán general ya herido en la pierna por una flecha, con un puñado de soldados. Durante una hora la reducida tropa luchó desesperadamente al borde del agua, cuenta Pigafetta:

«Hasta que al fin un isleño consiguió herir al capitán en la cara con una lanza de bambú. Desesperado, éste hundió su lanza en el pecho del indio y la dejó clavada. Quiso usar la espada, pero sólo pudo desenvainarla a medias, a causa de una herida que recibió en el brazo derecho. Entonces los indios se abalanzaron sobre él con espadas y cimitarras y cuanta arma tenían y acabaron con él, con nuestro espejo, nuestra luz, nuestro consuelo, nuestro guía verdadero».

Una lluvia de flechas obligó a los españoles a retroceder. Tan agresivo fue el ataque de los nativos que la huida de los expedicionarios resultó muy desordenada, por lo cual se perdieron muchas vidas en la retirada.

Napoleón Baccino Ponce de León nos recrea esta muerte con talento. Se trata de una perspectiva, cabe reconocerlo, no necesariamente lineal de los hechos, pero magistral desde el punto de vista expresivo:

«Esto ocurrió temprano, en la mañana, antes que Sebastián se replegara. Gritaba que eran muchos. Que debían ser más de mil y nosotros sólo sesenta. Y que éramos un blanco fácil aquí en la laguna. Mientras que ellos eran invisibles, ahí escondidos en la selva. Le gritaba al Capitán y a sus hombres: que se retiraran.

Don Hernando estaba furioso. Que no se llevara los ballesteros, decía. Que era un traidor, decía.

Pero Sebastián igual: que se dieran prisa, que se dieran prisa.

Entonces el ataque arreció sobre el flanco derecho, y el primero en caer fue Andrés de San Martín, que había quedado solo en aquel extremo. Estaba azorado. Paralizado por el miedo como un ciervo asustado. Hasta que vino una lanza en vuelo silencioso y lo dejó clavado al suelo. Le atravesó el pecho; y la punta se clavó en la arena. Así que él quedó de pie, ligeramente inclinado hacia atrás. Lo sostenía el asta de la lanza que lo atravesaba. Así apuntalado, con su sombrero de copa y su capa negra, parecía un espantapájaros abandonado en un rastrojo. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Que tenía la cara vuelta hacia el cielo que tantas veces había interrogado, y los ojos igual a los de esos ciervos que después de muertos colgabas en tu palacio como trofeos de caza?

Eso fue a media mañana, cuando el sol ya estaba alto. Pero a mí me parecía que era otra mañana. Porque en una misma mañana no podían pasar tantas cosas.

Entonces Juan Serrano, al ver lo que estaba ocurriendo dijo al Capitán que debíamos replegarnos. Que sus mosqueteros de nada servían porque no tenían blanco sobre el que apuntar. Que el blanco éramos nosotros. Un blanco fácil.

Y don Hernando mira hacia el arrecife y contempla un instante la balandra del rey de Zubu, y se niega a retroceder.

—Será mejor que te pongas una armadura —dice Serrano—. Hazlo antes de que sea demasiado tarde.

Pero no ha terminado de decirlo cuando ya es demasiado tarde.

Una flecha atraviesa el muslo del Capitán y lo deja mudo, mirándose la pierna, sin saber qué decir.

Entonces Juan Serrano toma la iniciativa. Dice que nos retiremos en orden. Y que hagamos señas a los de las naves para que cubran nuestra retirada con fuego de bombardas.

Pero la gente, al ver a su guía herido, se desbanda. Huyen dando la espalda al enemigo. Se precipitan en todas direcciones. Arrojan las armas y los escudos. Se quitan los cascos y las corazas para poder correr más rápido. Y apenas escapan del alcance de los de Mactán, caen víctimas del fuego de nuestras propias bombardas que, por estar demasiado lejos, no alcanzan a la playa y sí a los que huyen hacia las naves.

Entonces el ataque se concentra sobre el pequeño grupo que rodea al Capitán. Y todos se baten como leones, en desigual combate. También don Hernando, que ha salido de su estupor, se ha arrancado la flecha del muslo y lucha en primera fila.

Pero no nos dan tregua. Y las municiones se acaban y las fuerzas también. Así que él empieza a dar voces: que nos retiremos. Que lo dejemos solo. Si no vemos que tiene una pierna y un brazo inservibles. No quiere ser un lastre. Que nos pongamos a salvo. Que vayamos por más gente y municiones. Que le hagamos caso. Él es quien manda todavía, si no está muerto aún.

Y Juan Serrano: que no. Que no lo dejará. Y Odoardo Barbosa: que no. Que no lo dejará.

Entonces Juan Serrano arroja las armas y, tomándolo por los sobacos, comienza a arrastrarlo con desesperación. Y Cristóbal Rabelo va a cogerlo por los pies cuando algo lo detiene. Se ríe con una risa extraña y tonta. Mira fijo los pies de don Hernando. Y cae hacia un costado con una flecha clavada en la base del cráneo. Así que Rodrigo Nieto va a tomar su lugar y se vuelve para decir algo pero no puede, pues otra flecha le atraviesa el cuello.

Ahora sólo quedamos cuatro: Filiberto el Marica que, víctima de una crisis nerviosa, llora como una niña; Serrano que se empeña en arrastrar a don Hernando fuera del alcance de las flechas; Odoardo que trata de ayudarlo; y Juanillo, que está temblando del susto y no sabe qué hacer.

—Cubridnos —gritó Serrano, furioso.

Entonces el Capitán trató de ponerse en pie apoyándose en ambos portugueses.

Eso fue al mediodía. El sol estaba muy alto y la laguna era un espejo que nos cegaba con sus reflejos. Así que nadie pudo ver el buitre tallado en la madera del clavero que le buscaba el pecho. Don Hernando cayó para atrás con una expresión de sorpresa infinita en el rostro».

Esta postal literaria del autor de Maluco nos da apenas una muestra de las diversas especulaciones que ha despertado la escaramuza en cuestión. La polémica no sólo abarca el aspecto estrictamente militar sino sus antecedentes y consecuencias. En suma, suficientes teorías y análisis confrontan circunstancias incompatibles en torno de la muerte de Magallanes. Desde cierta corriente de interpretación histórica, don Hernando comete un error político grave durante su estadía en Cebú. Involucrarse en el acto respaldatorio que pretende el rey Humabón sobre los demás caciques de la región no entraba en lo que podría considerarse «una jugada tradicional» según el manual del expedicionario hispánico. Hay quienes argumentan que éste no fue el error sino que, al tomar partido el portugués, se produce una suerte de «golpe de Estado» entre los propios indígenas, y la primera resolución de los nuevos jefes malayos es liquidar a Magallanes.

En cualquier caso, la derrota era grave. La pérdida del jefe tuvo un peso que desmoronaba muchas suposiciones que lindaban con el mito. La indestructible fuerza blanca se desmoronaba con la muerte de Magallanes. Todo el prestigio hispánico caía con ella.

Debilitados por sus pérdidas, los españoles deberían luego abandonar una de sus naves. Pigafetta, que había tomado notas del lenguaje, sirvió en adelante como intérprete de la escuadra. La suerte posterior del intérprete original, el esclavo Enrique, se ignora, aunque se sabe que sobrevivió a la batalla.

Según el cronista, en dicha instancia hubo encarnizados combates en la playa que culminaron con la lenta retirada de los españoles hacia sus chalupas. Relata Pigafetta:

«Como conocían a nuestro capitán, contra él principalmente dirigían los ataques, y por dos veces le derribaron el casco; sin embargo, se mantuvo firme mientras combatíamos rodeándole. Duró el desigual combate casi una hora. En fin, un isleño logró poner la punta de la lanza en la frente del capitán, quien, furioso, le atravesó con la suya, dejándosela clavada. Quiso sacar la espada, pero no pudo, por estar gravemente herido en el brazo derecho; diéronse cuenta los indios, y uno de ellos, asestándole un sablazo en la pierna izquierda, le hizo caer de cara, arrojándose entonces contra él. Así murió nuestro guía, nuestra luz y nuestro sostén. Al caer, viéndose asediado por los enemigos, se volvió muchas veces para ver si nos habíamos salvado. No le socorrimos por estar todos heridos; y sin poderle vengar, llegamos a las chalupas en el momento en que iban a partir. A nuestro capitán debimos la salvación, porque en cuanto murió todos los isleños corrieron al sitio en que había caído».

Magallanes es uno de los caídos en la desordenada fuga. La expedición continuó, pero su mentor no pudo compartir ya con sus hombres el sabor de la victoria.