Capítulo V

Insubordinados

La instancia del motín en la Bahía de San Julián marca una línea divisoria entre dos sectores de la flota. Por su parte, los amotinados alcanzan la primera parte de su objetivo, que consiste en hacerle sentir a Magallanes una merma concreta de su poder. Repentinamente, sólo tiene el mando sobre dos de las cinco naves con que salió de Sanlúcar.

En cuanto a los rebeldes, se han repartido el poder (al menos el que creían tener) al cabo de una negociación rápida: Quesada toma el mando del «San Antonio», la nave más grande de la flota: un galeón de casi 120 toneladas. Al frente de la «Concepción», asume entonces Cartagena, y Luis de Mendoza continúa como capitán de «La Victoria».

Tras haber celebrado una bacanal en homenaje al triunfo, los sublevados amanecen y toman una decisión. Un bote se desprende del «San Antonio» y lleva una carta al almirante. Gaspar de Quesada (¿con ironía?), la titula «Suplicación».

Es el comienzo de un nuevo día y nada presagia un cambio. Los barcos reposan tranquilamente en la bahía y no se advierten signos que puedan alarmar a Magallanes. Se inician las labores de rutina…

En su carta, Quesada hace una suerte de apología disparatada de lo que era, sencillamente, una insurrección de oficiales apoyados en el descontento mayoritario (la misma fórmula que se practica en tierra, para los modernos golpes de Estado). Tomando, en su nombre, la palabra de los otros capitanes, explica que han confiscado el barco que mandaba Mezquita «en consideración a que no les da el trato que debe, conforme a las disposiciones del rey».

Navío español altamente sofisticado facilitaba el transporte de personas y mejoraba las posibilidades de defensa.

Sin embargo, el mismo Quesada se muestra extremadamente cortés en aquellas líneas cuando, condescendiente, manifiesta: «Si Su Merced se aviene a entrar en conversaciones para un mejor tratamiento en adelante, obedecerán sus órdenes, le llamarán Señoría y le besarán pies y manos».

La desventajosa relación de fuerzas que padece Magallanes es concreta desde un punto de vista objetivo. Tiene sólo dos naves: la más pequeña de todas (el bergantín «Santiago», que comanda su fiel amigo Serrano) y la suya propia. Advierte que sobre las cubiertas enemigas se hallan preparados los cañones y arcabuces.

Ante una situación como aquélla, cualquier otro marino hubiese capitulado. Magallanes, en cambio, encuentra una variante temeraria y eficaz que prolongará paradójicamente el curso de los hechos.

Como primera medida de su estrategia, Hernando retiene en su poder la chalupa que ha traído el mensaje de sus enemigos. En ella envía a su alguacil Gonzalo Gómez de Espinosa (hombre de su absoluta confianza) con una carta para Luis de Mendoza, quien se encuentra en «La Victoria».

El almirante tiene una reacción astuta al dirigirse a Mendoza y no a Quesada, quien como cabecilla formal de los amotinados, es el más preparado para dar respuesta a la reacción de Magallanes. El portugués se presenta ante los sediciosos dando la impresión de que acepta una tregua. Quiere hacer creer (y lo logra) que negociará.

Otra vez, Magallanes, frente al peligro, se vale de él para sacar ventaja. Sabe que con sólo recuperar una de las naves rebeladas, podría cambiar las condiciones. Los otros han dado su golpe de noche, al amparo de la oscuridad y mientras todos dormían. Don Hernando también dará un golpe. Pero lo hará a plena luz del día y cuando menos lo esperen.

El bote, tripulado apenas por seis hombres, no llama la atención de ninguno de los capitanes. Reman lentamente y atracan junto a «La Victoria». Suben con toda calma por las escalas. Nadie va alterado ni llevan armas a la vista.

El capitán Luis de Mendoza los recibe en cubierta con expresión alegre, que al leer la carta se transforma en carcajada. El almirante le invita a su nave para mantener una conferencia. Definitivamente, la convocatoria implicaba reminiscencias cercanas. Fresco está el recuerdo de Cartagena asistiendo a una de estas conferencias propuestas por Magallanes para parlamentar y terminar sorpresivamente engrillado.

No hacía falta, después de todo, que Mendoza aceptara el convite: los mensajeros tomaron la iniciativa a bordo de la misma nave «Victoria». Interrumpiendo su larga carcajada, el puñal de Gómez de Espinosa se clava velozmente en la garganta de Luis de Mendoza.

El hombre duro de Magallanes acaba de dar el contragolpe de autoridad; la cabeza del jefe rebelde golpea pesadamente en la madera de cubierta y queda allí, desangrándose en silencio.

EL CONTRAGOLPE

Mientras se cumple la ejecución en la plana mayor de la nave, se acercan refuerzos para los contrarrevolucionarios. Un bote, proveniente de «La Trinidad», va con quince hombres fuertemente armados a cargo de Duarte de Barbosa. Es el grupo comando de Magallanes.

Con el cadáver aún tibio de Mendoza a sus pies, los recién llegados dominan la nave. En pocos segundos, los tripulantes tienen ante sus ojos un nuevo y dramático escenario: el cuerpo inerte de su jefe y la aparición de un nuevo mando dispuesto a matar a cada rebelde, empezando por el propio Capitán de la nave.

Antes de que puedan reaccionar, Barbosa ordena alzar el ancla, soltar las velas, y coloca la carabela junto al galeón de Magallanes, cerrando la entrada de la bahía y revelando a los insurrectos que ahora son tres barcos contra dos. Esa sola nave de diferencia a favor de Magallanes, sumada a su superioridad natural como jefe, lo pone definitivamente en control de la situación. La recuperación de la nave Victoria es una muestra de la destreza militar, estratégica de Magallanes, y fundamentalmente de su don de mando altamente persuasivo.

Cartagena y Quesada estudian la situación. No tienen muchas opciones: pelear o huir (con todos los riesgos que eso implicaría luego, en el continente). Pero los hombres están asustados. Saben que Magallanes es capaz de perseguirlos y ajusticiarlos. Demasiado bien conocen al almirante y han visto la dureza de su mano.

A Quesada se le ocurre que Álvaro de Mezquita le puede servir como rehén para obtener una capitulación favorable. Pero el propio Mezquita lo convence de lo contrario y lo hace desistir. La vida de su primo, argumenta, no favorecerá el ánimo del almirante. Un motín a bordo es lo más grave que puede suceder en la marina. El capitán, y con más razón aun un Capitán General, comandante de la flota, tiene la obligación de sofocarlo, a riesgo incluso de su propia vida.

Esa noche Cartagena y Quesada tratan de mover las embarcaciones para escapar sin que Magallanes lo advierta. Pero los están esperando las naves «leales». Una andanada de arcabucería barre de repente las cubiertas de ambos barcos. Los botes de Magallanes avanzan cargados de marineros al abordaje.

Las tripulaciones facciosas se entregan sin resistencia, y los capitanes insurrectos marchan, encadenados, a la sentina de la nave «Trinidad». Rápidamente, y con muy poca resistencia, los «leales» toman el barco que hacía diferencia entre ambos bandos.

Con aquel triunfo, Magallanes puede volver a respirar tranquilo, consciente de que a la larga recuperará el mando de la flota.

Como buen marino, sabe, a la vez, que un motín no se extingue solamente con su aborto. La aplicación posterior de justicia es fundamental porque establece vitalidad en las reglas. Esa vitalidad equivale, ni más ni menos, que a la vigencia del rey a bordo, algo que todo capitán debe privilegiar, porque allí está la máxima credencial de su autoridad.

Junto con el poder ilimitado de vida y muerte que obtiene sobre sus hombres, el rey le ha concedido, con el rango de Capitán General, la obligación (no sólo la «prerrogativa») de aplicar la ley del reino.

Apenas empezado el siglo XVI la mayoría de los barcos lanzados a la conquista iban poblados de aventureros sin solidez social, cultural, material. Eran supervivientes, y como tales, propensos a cambiar muy livianamente una cosmogonía por el mero instinto de sobrevivir. Un poco fronterizos, con algo de insensatez y desesperación, así eran los tripulantes de esta flota.

A su vez, para los jefes expedicionarios que se lanzaban a destinos de riesgo, la administración de justicia funcionaba como único correlato posible del don de autoridad. Conservar la supervivencia de las tripulaciones significaba comprenderlas como un organismo, con sus respectivas reacciones e intervenciones propias de un mismo animal. Ésa era la estrategia de un jefe en el mar.

Para estos descubridores, la justicia y su aplicación eran inherentes al alto cargo. Si no aplicaban el castigo correspondiente, la Corona les pediría cuentas, porque demostraban una falta grave a la sacralidad de la ley monárquica. Las actas de fundación incluían una frase oficial del adelantado español cuando llegaba a su conquista: «Hoy hinqué rollo y picota». Ése es el testimonio habitual que asentaban por escrito los conquistadores, dejando constancia de que estaban realizando la fundación de una nueva villa, fortaleza, acaso ciudad… El rollo y la picota, son la palabra y la espada.

Magallanes conocía por lo acontecido en el viaje de Colón, los riesgos de aventurarse en el mar con una tripulación atestada de marginales. La imagen de la época ilustra el motín que debió sufrir el genovés en su travesía. Magallanes; vio obligado a sofocar un levantamiento similar.

ROLLO Y PICOTA

Hoy se denomina rollo en unas localidades y picota en otras, a un mismo tipo de monumento parecido a una columna de aproximadamente tres metros promedio, construida como emblema de los ritos de apropiación. «La picota» era un poste de ejecución penal. Poste que servía, también, para la exposición a la vergüenza pública, para azotar a los bandidos, para mutilar o ejecutar a los sentenciados y para exponer los restos de los ajusticiados, ya fueran cabezas, decapitados, o cuerpos enteros.

La picota era sencilla, originalmente de madera, un elemento sin pretensiones simbólicas en el aspecto visual y que sin embargo las tenía y cuánto, pues allí donde se castigaba (bajo imperio de la ley) había entonces una presencia institucional a partir de la cual se establecía qué era punible y qué no; es decir, cuáles eran las reglas a seguir en el espacio jurisdiccional que abarcaba el alcance de la picota en cuestión.

Alegórica y materialmente, la misma adoptaba, en definitiva, la esencia de un patíbulo en versión compacta. Y eso le daba toda la simbología necesaria. No en vano, era lo primero que el conquistador plantaba como verbo, en su declaración pública formal.

Así, el espacio (físico y conceptual) del castigo resulta clave para comprender el imaginario español que acompañaba esta época y estas expediciones. El tema resulta vasto si nos remitimos a otros espacios equivalentes, como aquellos donde se dirime la Historia, remontándonos paradigmáticamente a la toma de la Bastilla: una cárcel; una suerte de picota universal para los parisinos.

«El rollo» al que alude el documento en el caso de la conquista española, representa un concepto: la categoría administrativa de la localidad y el régimen a que queda sometida (señorío real o concejal, secular o eclesiástico).

Con el tiempo, el concepto de Rollo y Picota se extenderá hasta configurar un pequeño tipo de monumento con carácter fundacional integrándose en un solo objeto de culto que, tomando la forma-función penal de la picota sumada al emblema señorial implícita en el rollo, corporizaba una iconografía de atributos altamente alegóricos.

Magallanes tenía que hacer cumplir la ley respecto de los amotinados; debía iniciar el proceso con que los acusará una vez de regreso, en España, ante la Corte. Mezquita presentará la demanda. Escribanos y alguaciles se encargarán de protocolizar las declaraciones de los testigos. El sumario se llevará a cabo con gravedad litúrgica. Los autos se acumularán y formarán un expediente. Finalmente, Magallanes emitirá la sentencia.

Gaspar de Quesada, reo de sublevación e intento de asesinato (el maestre Elorriaga morirá poco después del proceso, como resultado de las heridas recibidas), es condenado a muerte. Su posición nobiliaria lo privilegia: se le concede la decapitación y no la ejecución por garrote vil… Su criado Luis de Molino también sufrirá la pena capital. Posteriormente, a fin de restablecer la moral y la obediencia marinera, Magallanes les ofrece a los soldados disidentes el perdón, a cambio de que ellos mismos ajusticien, con sus propios verdugos, a sus viejos amos.

El 7 de abril, la tripulación desembarca y forma un cuadro en tierra para presenciar la ejecución. El rollo que representa a la ley está enclavado en la arena.

LA PRIMERA EJECUCIÓN

Ya crepitan los tambores: la cabeza de Quesada el Hermoso, el condenado, rueda por el suelo. Se diría que el almirante, si le quedara una nave más por quemar, la estaría quemando ahora, abortando el destino de quien se le opusiese.

Los cadáveres de Mendoza y Quesada son descuartizados. Un pregonero explica la traición, leída y repetida muchas veces, mientras resuena el trozar de la carne como armonía de fondo. La necesidad hace al hereje. En ese momento surge el pensamiento del hambre. El hambre de espanto y escorbuto que ya desesperaba y que Pigafetta recuerda tan nítidamente cuando escribe:

«La galleta que comíamos no era ya pan, sino un polvo mezclado con gusanos que habían devorado toda la sustancia, y que tenía un hedor insoportable por estar empapado en orina de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber era igualmente pútrida y hedionda. Para no morir de hambre llegamos al terrible trance de comer pedazos del cuero con que se había recubierto el palo mayor para impedir que la madera rozase las cuerdas. Este cuero, siempre expuesto al agua, al sol, a los vientos, estaba tan duro que había que remojarle en el mar durante cuatro o cinco días para ablandarse un poco, y enseguida lo cocíamos y lo comíamos. Frecuentemente quedó reducida nuestra alimentación a aserrín de madera como única comida, pues hasta las ratas, tan repugnantes al hombre, llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una a medio ducado. Mas no fue esto lo peor. Nuestra mayor desdicha era vernos atacados por una enfermedad por la cual las encías se hinchaban hasta el punto de sobrepasar los dientes, tanto de la mandíbula superior como de la inferior, y los atacados de ella no podían tomar ningún alimento. Murieron diecinueve… Además de los muertos, tuvimos de veinticinco a treinta marineros enfermos que sufrían dolores en los brazos, en las piernas y en algunas otras partes del cuerpo, pero curaron».

Antonio Pigafetta. El cronista narra con lúcida claridad las distintas circunstancias que le tocó vivir a la misión de Magallanes. (Ilustración: Pablo Loureiro).

El relato de Pigafetta con relación al más terrible enemigo de estos hombres es elocuente, y permite imaginar que sus necesidades alimenticias (como en muchos otros episodios de la historia de la humanidad) se hayan cubierto con los restos de Quesada y Mendoza.

Con respecto a estos cuerpos se tejieron muchas leyendas. Pero la hipótesis del canibalismo y la necesidad de comer cualquier tipo de carne, cuadra con muchos otros casos, como el que se diera en la fundación de Buenos Aires con los insurrectos que se rebelaron contra Juan de Garay.

El detalle no es menor, pues revela en qué medida, los mismos expedicionarios estaban más familiarizados con la antropofagia de lo que parecían demostrar frente a las tribus amazónicas, ante las cuales se mostraban propiamente espantados.

En cuanto al castigo que se aplicaría a Juan de Cartagena y uno de sus principales cómplices, el capellán Pedro Sánchez de Reina (un portugués, que se había embarcado con el nombre de Bernardo Calmette, posiblemente por estar cubierto el cupo de lusitanos en la expedición), Magallanes se encontraba en una encrucijada.

Dictar sentencia contra aquellos dos rebeldes era un asunto delicado. Cartagena ostentaba el cargo de veedor del rey y había sido designado, además, persona conjunta. Ambas jerarquías lo protegían políticamente de la pena capital. Sánchez de Reina, por su parte, a pesar de haberse embarcado con falso nombre era un verdadero clérigo que había recibido la orden sacerdotal y esto tampoco facilitaba una ejecución de buenas a primeras. Menos aún para un católico ferviente y devoto como el Almirante.

Así pues, y como de Dios se trataba, Hernando dio forma a una idea que él mismo juzgaba salomónica y decidió, precisamente, dejar todo en manos del supremo.

Consideraba que lo más oportuno para estos dos personajes era quedar expulsados de la expedición, pero sin necesidad de arrojarlos al mar, dado que se encontraban en tierra. Implementando este original enfoque de castigo, tomó la decisión de abandonar a la dupla de sediciosos en esa playa cuando la flota zarpase, aprovisionándolos con vino y comestibles suficientes para sobrevivir un tiempo prudencial y, si Dios se apiadaba, habrían de salvar sus vidas; lo cual resultaba fácticamente improbable, pero apropiado para el caso, pues siempre cabía en el concepto de un creyente la posibilidad del milagro divino.

LOS INDIOS PATAGONES

No sólo de motines y castigos se compondría, sin embargo, este capítulo clave del viaje magallánico. Entre otras cosas, porque los expedicionarios darían cuenta de interesantes descubrimientos antropológicos y naturales (aunque en aquel contexto no se reconociera tales hallazgos en esos términos).

Así, el cronista Pigafetta toma nota de lo mucho que la bahía exponía ante los ojos asolados que en algunos casos sólo veían frío y un horizonte de más hambre y sufrimiento:

«Encontramos un buen puerto; y como ya se nos aproximaba el invierno, juzgamos conveniente pasar ahí el mal tiempo. Transcurrieron dos meses antes de que avistásemos a ninguno de los habitantes del país. Un día en que menos lo esperábamos se nos presentó un hombre de estatura gigantesca. Estaba en la playa casi desnudo, cantando y danzando al mismo tiempo y echándose arena sobre la cabeza».

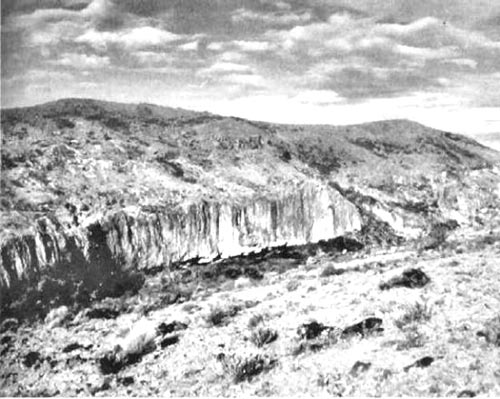

Los expedicionarios se sorprendieron por la gran envergadura física de los pobladores de la Patagonia.

Pigafetta se deleita consignando en su diario cuanto tenga relación con la flora, fauna, hábitos y lenguaje de los patagones. Llega, incluso, a preparar un pequeño vocabulario con las palabras que ha aprendido. El relato del cronista da cuenta, por otra parte, de una actitud sanamente investigativa de su Capitán General, quien no conforme con instalar «rollo y picota» y limitarse al exterminio de los locales o a su mera desatención (en la medida en que no importaba a los intereses puntuales de una misión, según hacía la mayor parte de los conquistadores) ejercía el mando con dotes genuinamente «descubridores» en honor a su vocación última.

Por ello, el encuentro con el primer aborigen local, tras la sorpresa causada por sus extraños movimientos de manos, no fue considerado en ningún punto agresivo sino que, por el contrario, según consta en los textos:

«El comandante envió a tierra a uno de los marineros con orden de que hiciésemos las mismas demostraciones en señal de amistad y de paz: lo que fue tan bien comprendido que el gigante se dejó tranquilamente conducir a una pequeña isla a que había abordado el Capitán. Yo también con varios hombres me hallaba allí. Al vernos manifestó mucha admiración, y levantando un dedo hacia lo alto, quería sin dudas significarnos que habíamos descendido del cielo. Este hombre era tan alto que con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura. Era bien formado, con el rostro ancho y teñido de rojo, con los ojos circulados de amarillo, y con dos manchas en forma de corazón en las mejillas. Sus cabellos, que eran escasos, parecían blanqueados con algún polvo. Su vestido, o mejor, su capa, era de pieles cosidas entre sí, de un animal que abunda en el país, según tuvimos ocasión de verlo después. Este animal tiene la cabeza y las orejas de mula, el cuerpo de camello, las piernas de ciervo y la cola de caballo, cuyo relincho imita. Este hombre tenía también una especie de calzado hecho de la misma piel. Llevaba en la mano izquierda un arco corto y macizo, cuya cuerda un poco más gruesa que la de un laúd, había sido fabricada de una tripa del mismo animal; y en la otra mano, flechas de caña, cortas, en uno de cuyos extremos tenían plumas, como las que nosotros usamos, y en el otro, en lugar de hierro, la punta de una piedra de chispa, matizada de blanco y negro. De la misma especie de pedernal fabrican utensilios cortantes para trabajar la madera».

El instinto humanitario de don Hernando marca según este relato, además, una notable diferencia con el procedimiento de otros adelantados. Por supuesto, esa buena disposición del portugués no implicaba considerar al indio dentro de la misma categoría que el hombre blanco. Más allá de las teorías y discusiones en el nivel de la Iglesia y otros ámbitos ajenos al marino, el hecho es que los aborígenes eran percibidos casi como animales. Aun cuando, como en este caso, recibieran un trato extremadamente humanitario, comparado con el que otros adelantados propinaron a ciertas tribus en América que solo recibieron bala y mandoble.

Pigafetta agrega:

«El comandante en jefe mandó darle de comer y de beber, y entre otras chucherías, le hizo un gran espejo de acero. El gigante que no tenía la menor idea de este mueble y que sin duda por vez primera veía su figura, retrocedió tan espantado que echó por tierra a cuatro de los nuestros que se hallaban detrás de él. Le dimos cascabeles, un espejo pequeño, un peine y algunos granos de cuentas; enseguida se le condujo a tierra, haciéndole acompañar de cuatro hombres bien armados. Su compañero, que no había querido subir a bordo, viéndolo de regreso en tierra, corrió a advertir y llamar a los otros que, notando que nuestra gente armada se acercaba hacia ellos, se ordenaron en fila, estando sin armas y casi desnudos, dando principio inmediatamente a su baile y canto, durante el cual levantaban al cielo el dedo índice, para darnos a entender que nos consideraban como seres descendidos de lo alto, señalándonos al mismo tiempo un polvo blanco que tenían en marmitas de greda, que nos lo ofrecieron, pues no tenían otra cosa que darnos de comer. Los nuestros les invitaron por señales a que viniesen a las naves, indicándoles que les ayudarían a llevar lo que quisiesen tomar consigo. Y en efecto vinieron; pero los hombres, que sólo conservaban el arco y las flechas, hacían llevar todo por sus mujeres, como si hubieran sido bestias de carga».

LA INTERACCIÓN CON LOS ABORÍGENES

Las relaciones con los indios prosperaban.

Durante aquellos días, se repitieron las visitas y los intercambios.

Con frecuencia los patagones se llegaban hasta el campamento de Magallanes, subían a la nave capitana y se les agasajaba con comidas y regalos. Cuando querían regresar, se les bajaba a tierra.

En cierta ocasión uno de ellos, de talla más alta y de mejor apariencia, permaneció en el barco. Los tripulantes se entretuvieron enseñándole palabras castellanas y oraciones. Al cabo de un tiempo (según el relato de los propios conquistadores, claro está) «pide que lo bauticen». El padre Valderrama lo hace, y designa al aborigen con el nombre de «Juan Gigante». Las costumbres del flamante cristiano sorprenden y divierten a los miembros de la tripulación magallánica. En uno de los recorridos por la sentina de la nave, Juan Gigante captura un ratón de buen tamaño y lo devora de un bocado. Su apetito es insaciable, igual que su sed.

Quince días más tarde se presentan cuatro patagones. Magallanes quiere llevarse a dos de ellos a España. Tiene órdenes reales de capturar aborígenes de las tierras que descubra. Pero consciente de que no se le entregarán con facilidad, apela al viejo truco: tras elegir a sus dos presas, los encargados de la captura embaucan a los inocentes desprevenidos y los colman de regalos. A tal punto se ven cargados de objetos los nativos (vidrios de colores, cuentas, espejos, cascabeles, peines, etc.) que no pueden ni siquiera mover sus manos. Entonces, les ofrecen un nuevo regalo, que ellos desconocen y aceptan felices, pues lo consideran adornos que decoran muy apropiadamente sus tobillos. Así, consolidando lo que resulta una verdadera paradoja, los patagones reciben, cual regalo, el despojo de su libertad. Pues sus captores no los ornan precisamente con meras argollas, sino con grilletes. Cuando quieren reaccionar, los tripulantes se abalanzan y les dominan.

A partir de aquel episodio, los indios no se acercaron más a las naves. El idilio había terminado en forma abrupta.

Cierta noche se vieron fogatas en las inmediaciones. Bajo el temor de un ataque sorpresivo, el almirante envió una patrulla de siete hombres a explorar el interior. Al internarse en tierra, la partida chocó con un pequeño grupo de patagones belicosos. Sostuvieron, entonces, una escaramuza con los gigantes en la cual murió Diego Barrasa, soldado de la nave «Trinidad». Era el primer deceso en combate contra los nativos, y el episodio terminaría de convencer a Magallanes de que pronto debería pensar en zarpar nuevamente.

La escuadra permaneció en la fría Bahía de San Julián mucho más que lo calculado por su jefe. Fueron, de hecho, cinco largos meses en los que Magallanes intentó disimular la espera frente a sus subalternos ocupándolos en tareas, a veces disparatadas. Se reparaban las naves hasta el menor detalle (dentro de lo posible, dada la falta de recursos). Se realizaban labores de carena, reemplazo de maderas, remiendo de velas y cambio de jarcias.

Pero ese tiempo que el Capitán general necesita para escudriñar los próximos pasos a seguir en su derrotero, incluye una misión específica. El almirante planea un viaje de exploración al sur que le revele la posibilidad del estrecho tan deseado. Considera que, mientras llega el buen tiempo, bien puede adelantar los reconocimientos. Elige para ese fin a la nave «Santiago», dirigida por su fiel capitán Juan Serrano. Le ordena no apartarse demasiado y regresar en un tiempo preciso.

Los españoles no dudaron en utilizar la fuerza y la crueldad cuando lo creyeron necesario. Tampoco Magallanes se privó de tales prácticas. En la pintura Núñez de Balboa ordena el aperreamiento de sodomitas.

En los primeros tramos de su misión, el bergantín navega tranquilo y sin problemas. El 3 de mayo, Serrano encuentra una entrada de agua. Cree haber dado con su objetivo. Pero pronto descubre que no se trata del anhelado paso, sino de un ancho río. Ese día coincide con un onomástico: el de la Invención de la Santa Cruz. En consecuencia con la impronta cristiana, así bautizan el río en cuestión.

Serrano pasa seis jornadas completas de navegación bordeando la costa en busca del ansiado estrecho que su jefe y compañero precisa. La suya es una misión vital, determinante. El frío y la desnutrición de los integrantes de la flota recrudecen. El escorbuto ha comenzado a generar los primeros estragos, hinchando las encías de los marineros hasta deformarles los rostros como si les crecieran manzanas por dentro. Estas condiciones se suman a un clima humano de inestabilidad, pues a pesar de haber fracasado el motín, ya son pocos los que creen en el éxito de esa travesía y, si les fuera posible, muchos desertarían.

En suma, Serrano siente el peso de su responsabilidad y durante una semana explora concienzudamente las heladas costas patagónicas en procura del bendito paso al Pacífico. Afortunadamente para la tripulación, han encontrado excelente pesca. Además, la presencia de lobos marinos los hace pensar en esa otra variante animal como una potencial ingesta proteica que siempre tendrán al alcance de la mano mientras mantengan cierta distancia prudencial respecto de la costa. Incentivado pues por la presencia de alimento, el capitán de la «Santiago» decide continuar más al sur.

Serrano, sin duda comprometido con su mandato y su lealtad, comete el error de avanzar, aun habiendo avizorado un temporal. El 22 de mayo, un furioso vendaval arrasa con las velas del bergantín y lo lanza contra las rocas. La proa encalla primero y esto permite a los hombres saltar y salvar sus vidas. Sólo uno de ellos un esclavo negro muere a causa del naufragio. La nave de Serrano queda varada en la playa durante varios días, mientras las olas que la azotan la van destrozando y carcomiendo. Esta desoladora erosión, de la cual son testigos los marineros paralizados en tierra, cumplirá pacientemente con la completa desintegración del barco. En la misma arena, protegidos por algunos maderos que han podido rescatar, resisten, así, los miembros de la tripulación contemplando absortos un final fatídico.

Los náufragos permanecen ocho días en aquella playa alimentándose de mariscos. Convencidos de que es imposible que les vengan a rescatar, el capitán Juan Serrano decide iniciar el viaje de regreso por tierra hasta la bahía de San Julián. Pero deben atravesar el río Santa Cruz, que es ancho y profundo. Deciden llevar entonces esos mismos restos de la nave en los que se guarnecen y algunos maderos extra que el mar va devolviendo, como fragmentos cadavéricos de un viejo familiar ya ausente. Con esas piezas planean construir unas balsas y cruzar el río en cuestión. Sólo seis leguas los separan del cauce; pero el camino hasta él no es formalmente un camino. Para llegar al Santa Cruz deben atravesar una orografía hostil, discontinuada aquí y allá por pequeños farallones que esconden trampas mortales al viajante desprevenido.

A lo largo de aquel trayecto, los náufragos no encuentran, tampoco, alimentos consistentes. Apenas unas hierbas y raíces les sirven para distraer con poca efectividad el estómago. Así, sumados hambre, frío y fatiga, comienzan, en algunos casos, a enloquecer, empezando por el propio capitán, cuyos desvaríos desfavorecen la moral de la tropa. Cual orquesta de fantasmas desafinados, harapientos, enfermos, estos desesperados marchan entre la niebla con el agravante de volver derrotados, sin haber encontrado el estrecho, sin nave, débiles y enloquecidos.

Cuando llegan al río, son un manojo de lunáticos. En un supremo esfuerzo, consiguen armar una balsa pequeña en la que sólo caben dos. Resuelven que ésos vayan en busca de socorro, en tanto el resto intentará sobrevivir de la pesca.

Imagen del árido desierto de la Patagonia argentina. Allí los náufragos debieron enfrentar el frío y el hambre, que acabarían enloqueciéndolos. (Imagen actual).

Los mensajeros inician el largo recorrido que les llevará once días. Otra vez hierbas y mariscos constituyen su espartano menú. Para proveerse de agua dulce, deben machacar el hielo. Pero a pesar de todos los infortunios, alcanzan el sublime objetivo de llegar, al menos ellos dos, vivos a San Julián.

Al entrar los náufragos a la bahía para reunirse con sus compañeros, éstos no les reconocen. Llevan la ropa hecha jirones, la barba crecida y los rostros macilentos. Apenas consiguen caminar, tambaleándose, hasta encontrarse en presencia del Capitán y poder balbucearle lo sucedido. El relato de la tragedia, complementado con el aspecto físico de sus protagonistas conjuga un golpe tremendo para Magallanes y los suyos. La incertidumbre se multiplica: ¿será ése el destino final de la expedición toda? ¿Acabarán todos ellos harapientos, sin barco y sin destino? ¿Cuánto más al sur habrá que seguir para encontrar el paso al otro mar? ¿Existirá tal paso, o la flota está comandada por un delirante? ¿Qué tanto se puede confiar en la cordura de este férreo almirante rengo y obsesivo?

Si una virtud tiene Magallanes es la de asegurar la integridad de cada uno de sus hombres con indoblegable responsabilidad. Así, aun al costo de debilitar su propio campamento, en cuanto termina de escuchar el infortunado relato de los miembros de la tripulación de la «Santiago», organiza una columna de veinte hombres que llevan pan, vino, ropa y otros víveres a los náufragos que han quedado en la fría playa al sur.

La expedición de «rescate» repite entonces el trayecto, a la inversa, y tras varios días de caminar sobre rocas y nieve, encuentran a Juan Serrano que, ansioso y sin noticias, se había adelantado hasta el río Santa Cruz junto a sus hombres.

Ambos contingentes se reúnen, recuperan fuerzas y tras una jornada de descanso a la vera del río, regresan al lugar de la tragedia para recoger la carga que las olas han devuelto a la playa. Luego, de capturar algunos valores abandonan definitivamente aquel sórdido escenario y se agrupan otra vez, todos los hombres de la flota, en San Julián.

Una vez reunidos, Magallanes se halla en un punto de inflexión clave. Debe tomar decisiones ineludibles y complejas. Aunque tiene reagrupada a su tropa, casi completa, ha perdido una nave. Pero no sólo eso parece haber perdido su expedición, sino también la brújula. Lo cierto es que no hay signos del codiciado pasaje al «Mar del sur» (el Océano Pacífico). El portugués ha subido su apuesta y, hasta el momento, sigue en pérdida. La cuestión resulta aún más grave ya que, en el punto en que se encuentra, tampoco puede garantizar el éxito del regreso.

En definitiva: pasado el invierno, superadas las condiciones climáticas que impiden navegar, don Hernando tendrá que tomar una decisión, señalar un rumbo, afianzar un destino. Aún imaginario. Pero un destino, al fin.