Capítulo II

Entre el silencio y la corrupción

Una vez conseguido el apoyo del Carlos I, se firmaron las correspondientes capitulaciones entre la Corona y los navegantes el 22 de marzo de 1518; en ellas el rey español concedía a Magallanes y su amigo Ruy Faleiro el control y las riquezas de las tierras descubiertas, siempre que se respetara la demarcación del Tratado de Tordesillas. El principal fragmento de una de ellas decía así:

«Por cuanto vos, el bachiller Ruy Faleiro e Hernando de Magallanes, caballeros naturales del Reino de Portogal, queriéndonos hacer señalado servicio, os obligáis de descubrir en los dominios que nos pertenecen e son nuestros en el mar Océano, dentro de los límites de nuestra demarcación, islas e tierras firmes e ricas especierías con otras cosas de que seremos muy servidos y estos nuestros Reinos muy aprovechados. (…) El cual descubrimiento habéis de hacer, con tanto que no descubráis ni hagáis cosa en la demarcación e límites del serenísimo Rey de Portogal, mi muy caro e muy amado tío y hermano, ni en perjuicio suyo, salvo dentro de los límites de nuestra demarcación. (…) en remuneración de ello es nuestra voluntad (…) que todo provecho e intereses que de todas las tales tierras e islas que así descubrieres, (…) hayáis e llevéis a veintena parte con el título de nuestros Adelantados e Gobernadores de las dichas tierras e islas…».

Un dato no menor relativo al aspecto comercial de la empresa: El 24 de octubre de 1518, Hernando de Magallanes y Ruy Faleiro hicieron la promesa al Rey de acudir al Factor de la Casa de la Contratación de Sevilla con la octava parte de lo que se recaudara en el descubrimiento de la Especiería.

Pero algunos puntos del acuerdo con el rey eran un secreto entre los firmantes que custodiarían celosamente. Este mutismo se debía a muchas razones, aunque había dos aspectos fundamentales que compelían al hermetismo.

El primero, relativo a la tripulación, interesaba directamente al Capitán General: Hernando de Magallanes sabía que la mayoría de sus hombres se desestabilizaría (valga la analogía) ante la sola mención de «circunvalar la tierra». Pues si bien entre los oficiales más instruidos y, desde luego, entre los estudiosos de la época, la esfericidad de la tierra era ya «casi» una certeza, no sucedía lo mismo en la mayoría de la población europea. Ni mucho menos, en el ámbito de la marinería.

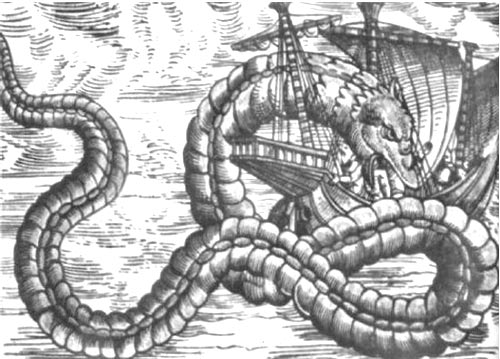

La imaginería popular aún asignaba dragones y abismos más allá del horizonte visible. Pero Magallanes no pensaba llevar a bordo a la flor y nata intelectual de la sociedad ibérica. La tripulación constaba fundamentalmente de marineros, soldados, grumetes, artesanos; un par de curas, y algunos oficiales duros a cargo, en los cuales se apoyaban los rangos superiores: cinco capitanes con sus cinco naves, que debían responder al gran Capitán General, don Hernando. En lo formalmente establecido, la jerarquía de Magallanes significaba la mismísima palabra del Rey en alta mar. Pero en rigor, la fidelidad a los reglamentos se humedecía, como todo frente al oleaje implacable. Además, cuanto mayor era la inversión material en un proyecto, los intereses en juego se multiplicaban. La voracidad en el choque de objetivos políticos, comerciales, militares, carcomía todo documento como las termitas devoran cualquier papel, ignorando la importancia simbólica que este tenga.

En las expediciones oceánicas, casi siempre temerarias, era imprescindible la severidad grupal y la templanza de sus jefes. Fuerzas extremas (viento, oleaje, falta de agua potable, ratas, enfermedades, desnutrición, enloquecimiento) los vapuleaban como si fueran peces fuera del agua. Por ejemplo con enormes catástrofes sucediendo en torno suyo. Con muchas bajas. Con terribles consecuencias. Sólo los verdaderos expedicionarios sobreviven con su misión, y a su misión.

Mucho más complejo que el guerrero, el conquistador (ya sea marino, comerciante, militar, artesano, o todo a la vez) es como pez que subsiste cuando salta de la red, que se salva entre los pocos. Otros jefes, más fatalistas, demasiado humanos como para no «perder el control» se convierten en ícaros insaciables, fundidos ante su verdad. Son los peces que se quedan en la red de la muerte, con la mayoría de los suyos.

Según el imaginario de la época, el océano era un lugar habitado por criaturas infernales. Magallanes sabía que esto era sólo una leyenda. (Dibujo de Claus Magnus, 1555).

Colón presenta, por ejemplo, un perfil muy distinto al de Magallanes. Si el Genovés pudo resistir y superar cuatro viajes (aún cuando volviera encadenado, enfermo, desobedecido por su tripulación) gracias a una personalidad muy táctica y especial, Magallanes, era en cambio, si se quiere, más visceral. Incapaz de construir una trayectoria basada en la supervivencia política. Se diría, que en todo caso el portugués construía, finalmente, su propia tragedia.

EL RECLUTAMIENTO

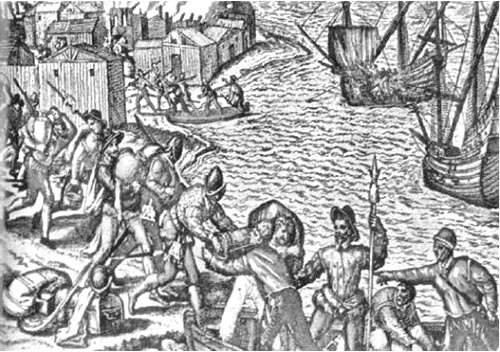

Sin duda, la controversia acerca del reclutamiento de tripulantes españoles con rumbo a América en el temprano siglo XVI, constituye una de las polémicas más nutridas entre los temas históricos. El ensayista Lesley Bird Simpson, refiriéndose al Caribe, ha asegurado, por ejemplo, que «los hombres que fueron a La Española en los primeros diez años eran la más escogida colección de gentuza que nunca se juntó: exsoldados, nobles arruinados, aventureros, criminales y convictos. El que hubiera algunos hombres de ideas elevadas entre ellos, no altera apreciablemente el panorama general, y su presencia, en cualquier caso, es sólo una conjetura», Por su parte, Miguel de Cervantes consideraba a «las Indias» como «refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados, salvoconducto de los homicidas, pala y cubierta de los jugadores». En efecto, el devenir de la Conquista y colonización americanas es un complejo enredo lleno de contradicciones entre la teoría y la práctica. El universo de expectativas que generaba, no sólo el nuevo Mundo, sino también las apetitosas posibilidades de negocios que se abrían con rutas y territorios, se combinaba con veleidades monárquicas y estratégicas. Pero no cualquiera estaba dispuesto a lanzarse al mar. Esto bien lo sabían los reyes españoles y en consecuencia procuraban preservar, dentro de lo posible, su «representatividad» extracontinental.

Así, la Corona intentaba limitar legalmente el acceso a las expediciones vetando el embarque a ciertas capas de la población peninsular que, desde su punto de vista, eran nocivas. Por ejemplo, los disidentes religiosos categoría que incluía a judíos, islámicos y protestantes, aunque se hubiesen reconciliado con la Iglesia tenían prohibido pasar a América. Los viajeros de Indias tenían que ser cristianos viejos, o sea, poder dar cuenta de un linaje apostólico romano practicante durante los últimos dos siglos, como mínimo.

Emperador otomano Mahommed II. En 1453 jaqueó a Europa al cerrar las rutas que unían Oriente con Occidente. El duro golpe asestado por los turcos modificó de tal forma el paradigma del mundo cristiano que cuando se descubrió América, se prohibió por ley, que en las expediciones se embarcasen marinos de religión islámica.

También estaban excluidos sectores específicos como gitanos y hasta abogados, a los cuales se defenestraba en especial según detalla George Baudot en La vida cotidiana en la América Española en tiempos de Felipe II «porque se consideraba particularmente dañina su profesión por influencia sobre los indios y colonizadores, su afición a los pleitos, su pasión por la trácala y su capacidad de engullir bienes y fortunas en procesos interminables».

La expedición magallánica, sin embargo, debió consensuar numerosas excepciones. De hecho, se contaban entre sus tripulantes extranjeros y hasta algún judío converso.

La fría letra de la ley dedicaba, además de todo lo anterior, un párrafo específico al embarco de prostitutas; rubro muy particular y conflictivo, que los revisionistas no alcanzan a dilucidar, pero presupone la presencia de las primeras mujeres hispánicas en América. Hombres con antecedentes penales y homosexuales (otro agujero negro de la historia oficial) se sumaban a las proscripciones supuestamente inviolables y así, diversas e interminables condiciones acotaban el margen de los «embarcables». Pero, como hemos dicho, la realidad no admitía extremados remilgos y el personal variopinto que ocupó las naves conquistadoras en general (y de Magallanes en particular, dada la temeridad de la empresa) resultó un verdadero calidoscopio de la fauna humana.

Así como la tripulación del primer viaje de Colón se completó con algunos presidiarios, el sueño de don Hernando debió hacer oídos sordos a la dura legislación y admitirle más de una mancha al tigre.

EL PODER REAL Y EL PODER VERDADERO

Los marineros castellanos no eran muy propensos a servir a un comandante extranjero. Así las cosas, la Casa de Contratación fue flexible en el tema de las nacionalidades, aumentando una variable de conflicto, pues se sabe que los barcos requieren, en lo posible, cierta unidad de códigos entre su tripulación. Se buscaron entonces, para compensar la diversidad étnica del personal, oficiales valientes, aunque más no fuera un puñado, capaces de dominar aquella combustible mezcla de culturas.

Magallanes dificultaba aun más la leva, negándose a revelar el destino de la expedición. Los marinos profesionales dudaban: embarcarse «a tierras desconocidas» no era la mejor idea del mundo.

La expedición que descubrió el Estrecho, en cierto modo brinda una muestra de las primeras incursiones españolas en América: sólo unos pocos sobrevivían. Sin embargo, aun contemplando ese costo en vidas humanas, el aporte de aquellas aventuras se traducía en beneficios estratégicos (nuevas rutas y mercados) que justificaban el sacrificio. Esto nos permite entender mejor una expedición tan dramática como la de Magallanes.

La explicación de lo anterior nos remite a este capítulo en el cual los conflictos entre hombres parecen arruinar el objetivo a los menores movimientos. La corona española proporcionó las cinco naves que realizaron la expedición, las cuales fueron equipadas en el Puerto de Sevilla: la «Trinidad», la «San Antonio», la «Concepción», la «Santiago» y la «Victoria» (la única que sobrevivió a la travesía). Algunas naves antiguas embarcaciones, fuertes pero raídas fueron puestas en forma. Necesitaban reciclaje. Y dinero. Entonces intervino el poder del Obispo de Fonseca: un acomodado hombre del clero con llegada directa al Rey.

No por invertir un capital en la empresa, el poderoso Fonseca libraría un cheque en blanco a la misma. Secreta e informalmente, es decir, sin ningún documento específico que diera cuenta de esta función sus intereses estaban representados en la figura de Juan de Cartagena. El mismo Cartagena que, según veremos después, provocaría la primera inestabilidad grave de la expedición magallánica.

El estrecho pudo haberse descubierto de otro modo. Pero resultó una inmolación. Una proeza y aún así, un fracaso humano, misterioso. Su dimensión era importante: constituía un asunto donde había financistas vinculados al clero, a la Corte, al comercio de ultramar.

Al poco tiempo de lanzadas al mar, las cinco naves se convertirían en algo así como una ciudadela en el océano. Con sus habituales y opresivas pugnas internas políticas, e inconciliables rivalidades. Un mundo de reglas propias regiría, inevitablemente, los destinos de aquella urbe en movimiento, poblada por soldados de oficio, marinos, contactos políticos, artesanos.

En cualquier caso, Magallanes sabía tratar a sus subalternos y demandaba obediencia ciega; verticalismo absoluto, sin concesiones. Cualquier filtración informativa le resultaba inconveniente. Esgrimía un silencio sagaz, desconcertante, con la misma peligrosidad con que blandía su espada. Odiaba dar explicaciones que no fuesen imprescindibles. Su fuerte eran las órdenes.

La sedición, sin embargo, estaría instalada como una semilla desde el primer instante en que se pergeña la travesía. Esa simiente brotaría tarde o temprano. A esto se sumaba la amenaza de peligros concretos que podía correr entre los tripulantes con solo divulgarse, por ejemplo, el dato de que se navegaría hacia el incierto «Mar del Sur»: una masa de agua que según la cartografía de época unificaba precariamente el Pacífico y el actual Atlántico Sur. En realidad, lo poco que se sabía de aquella parte de esa costa (si es que había allí costa alguna), eran rumores acerca del frío, el hielo, los barcos fantasmas… De allí en más, la fantasía oscurantista cobraba relieves fantásticos, a tono con un medioevo tardío propio del imaginario español: cristiano y castizo.

El gran marino portugués, devenido Capitán General de una expedición española, se las vería en camisa de once varas a la hora de sofocar, con su pretendido hermetismo, el innumerable brote de complots y traiciones que se irían multiplicando día a día, mes a mes, milla a milla, desde los más básicos preparativos de su odisea.

Empezando por el propio rey de España, la información del viaje sería un secreto mal administrado, que iría cobrando víctimas y desencuentros sin retorno posible. El hermetismo se veía doblemente justificado mientras Portugal se empeñara en contener las ambiciones españolas, empujando la voracidad conquistadora de su poderoso vecino hacia el Oeste. En consecuencia, con ese equilibrio pretendido, el Tratado de Tordesillas le impedía a Carlos I competir con Portugal en el cerrado monopolio que los lusitanos ejercían sobre la codiciada ruta de las Especias. Sin embargo, el acuerdo no contemplaba la variante de llegar a las Islas por el camino inverso: atravesando la masa de tierra otrora descubierta por Colón en 1492.

Las rivalidades entre las coronas portuguesa y española tenían una larga historia. Quizás el antecedente más próximo a lo que después se convertiría en el pacto mencionado fue el Tratado de Alcaçovas, firmado a raíz del problema de las Canarias.

Aquel tratado había sido refrendado en 1479, cuando América no existía ni siquiera en los imaginarios europeos, y se trazaba un paralelo a la altura de las islas Canarias: los castellanos podrían explorar y conquistar tierras al norte de esa línea, los portugueses al sur. Esto dejaba libre el camino portugués para circunnavegar África como medio de llegar a las Indias, puesto que los españoles tenían prohibido ir más allá del sur canario. Pero el problema se agudizó cuando la expedición de Colón, que navegaba atravesando el límite para evitar los vientos contrarios, descubrió nuevos territorios que más tarde el rey de Portugal reclamó.

Cristóbal Colón. Si bien había logrado vencer las creencias de la época sin pruebas concluyentes, Magallanes debía poder ir más allá y ratificarlo. Sin embargo, ello no fue fácil, ni para el genovés, ni para el portugués.

Ante este grave problema territorial y de poder, los monarcas españoles acudieron al Papa (Alejandro VI, español), que le concedió mediante varias bulas la exclusividad a la corona española de los descubrimientos que se hiciesen en la zona de «las Indias» viajando hacia el oeste.

La ruta opcional hacia las Molucas no había sido contemplada como posibilidad hasta entonces, en la medida en que aún se desconocía la forma de atravesar el nuevo continente. O, para decirlo con mayor exactitud, se desconocía la forma propiamente dicha de esa América flamante e imprecisa, que todavía ni siquiera tenía una identidad continental ni la había del norte, ni central ni del sur, pues los expertos no se ponían de acuerdo en dónde empezaban y terminaban las benditas «Indias occidentales».

Ahora bien; si España lograba determinar, no sólo el tamaño real del nuevo continente, sino también el paso oceánico que desplegara un nuevo acceso a las Indias Orientales, entonces culminaría su obra fundacional. Y qué mejor, en tal caso, que hacerlo en secreto; reservándose ese sorpresivo golpe estratégico con el suficiente sigilo que le garantizara nula resistencia y ninguna competencia con Portugal en esas rutas, al menos durante los primeros tiempos.

Los intereses empezaron a jalar de la quietud hispana y sus hilos articularon esa marioneta del destino que al cabo vemos consolidados como hechos. Tales hechos, sin embargo, no responden a un guión ni a una lógica. El azar muestra sus hilachas toda vez que pretendemos funcionalidad, precisamente porque la representación, el teatro de la política, la guerra, la economía, nunca significan la misma cosa para todos. Los cuatro distintos módulos que propulsarían la realización del viaje a las Molucas, se habían ensamblado como un organismo: el rey, Magallanes, los financistas, los aventureros en busca de fortuna. Sin embargo, esos mismos elementos orgánicos dan muestras, desde un comienzo, de una disfuncionalidad, de una explosión latente, que muy pronto, en alta mar, hará estragos.

Magallanes ofrecía una ocasión perfecta para consolidar el reinado de Carlos I. Lo que ignoraban ambos, lo que ni Ruy Faleiro ni Serrano ni los financistas de la ambiciosa empresa tenían en cuenta fueron los costos. Costos directamente vinculados a las distancias, al tiempo, a la resistencia humana. Había por delante millas y millas de hambre, locura, sed, desesperación.

DOS AÑOS PARA ORGANIZAR LA FLOTA

La magnitud del retraso en los preparativos del viaje obedeció a distintos motivos: en parte, las especulaciones del cónsul del rey Manuel, que operaba afanosamente en Sevilla. Espías portugueses iban y venían sonsacando rumores y accediendo parcialmente a los planes secretos de Magallanes.

El rey lusitano, enterado de aquellos planes, pretendía evitar a toda costa ese intento español sobre un circuito que consideraba suyo por derecho. Por otra parte estaba don Juan de Fonseca, obispo de Burgos y consejero del rey de España. Un operador. Más allá de cargos oficiales o eclesiásticos, la realidad es que Fonseca velaba por los intereses de los banqueros alemanes que sufragaban la campaña. Ellos lo habían contratado y a ellos respondía en primera instancia.

Juan de Fonseca, quien veía a Magallanes con desconfianza, formaba parte de la influyente Iglesia española, servía al rey y funcionaba como contralor de las inversiones alemanas que sustentaban la expedición. Para vigilar al navegante portugués, asignó a Juan de Cartagena como primer oficial de una de las embarcaciones.

Aunque apostaban a la aventura (o precisamente por ello), los capitalistas del proyecto temían quedar desplazados de las mejores tajadas económicas que la expedición generase. Ya que la política directa era para ellos un límite, ejercerían una suerte de polo corporativo mediante veedores oficiales y no oficiales. Es decir, espías y operadores delegados en el corazón de la oficialidad, con la temeridad suficiente como para enfrentar al férreo Magallanes.

El obispo Fonseca pudo, tras largas y oscuras negociaciones, colocar a Juan de Cartagena, su hijo natural, al mando de uno de los barcos de la flota. El resto de las naves llevaba al mando a oficiales portugueses. En puestos claves, sin embargo, se había dispuesto a militares y navegantes españoles.

CHOQUES ENTRE EL COSMÓGRAFO Y EL MARINO

Mientras se desarrolla la compleja tarea de definir a la tripulación, surgen problemas entre Magallanes y Faleiro. Las discusiones, en apariencia, tienen que ver con la autoridad concreta de la expedición, pues se genera la duda sobre si debe haber un mando unipersonal o conjunto. Magallanes, dado su carácter, obviamente pretendía tener el control absoluto de la flota. Pero esta cuestión de la autoridad que se designaría a bordo no era más que la punta de un iceberg. Los problemas habían comenzado mucho antes. Durante los meses previos a la partida, Faleiro se iba poniendo más y más intratable. Sus recriminaciones y constantes ataques de furia lo confrontaban con la Casa de Contratación, con Fonseca (el obispo de Burgos) y con diversos personajes que de un modo u otro tenían que ver con la travesía a realizarse. Pero el principal blanco de sus ataques era el propio Magallanes, a quien le reprochaba haber divulgado un secreto que les pertenecía a ambos sin consultarle como era debido.

Efectivamente, don Hernando tuvo que «repartir» y dosificar información en distinta medida, para que el viaje despertara intereses estratégicos. Esto bien lo sabía el viejo lobo de mar aunque no fuese un gran político: nadie, ni el propio Rey de España, estaba en condiciones de facilitar una empresa semejante si la misma no configuraba algún tipo de recompensa para los poderes que siempre se mueven en torno a la navegación y que, tanto como los vientos, intervienen para que un barco no importa su tamaño avance.

El hecho es que Faleiro, ofuscado, ve enemigos y ventajistas por todas partes, culpando a Magallanes por ello. Se siente traicionado por el marino. Considera que «su idea» le está siendo robada.

Es tan grande su enojo que se niega a viajar a Valladolid en compañía del factor de la Casa de Contratación, don Juan de Aranda, sin tomar en cuenta que es éste quien paga los gastos. Temporalmente Magallanes lo calma y entonces sí van a Valladolid al encuentro del rey, gracias a lo cual el viaje encuentra el respaldo monárquico necesario.

Pero aquel primer incidente del fastidioso Faleiro no ha sido más que una muestra inicial: los caprichos del viejo se multiplicarían hasta la exasperación de Don Hernando, quien harto de trabajar en suavizar las aristas e impertinencias de su socio, decide cortar por lo sano con esa sociedad de hecho.

Finalmente, tras un expreso pedido de Magallanes, pero también a la luz de las hostilidades permanentes que genera, Ruy Faleiro es apartado del proyecto por decisión personal e irrevocable de Carlos I. No obstante, sí se utilizarán los mapas y directivas náuticas básicas del cosmógrafo, además de reconocérsele formalmente sus aportes a la empresa.

La real cédula española decide que se retire al amigo y primer compañero de experimentos de Magallanes por motivos de salud.

Aunque este motivo tenga mucho olor a excusa, lo cierto es que diversos cronistas de la época opinaban sobre el malestar de Faleiro. Algunos decían que había enloquecido, mientras que otros aseguraban que en realidad Faleiro comenzó a fingir esa locura pues temía que sus cálculos erróneos lo arrastraran a la muerte si formaba parte de esa partida. Quienes sostenían esta última versión argumentaban que el cosmógrafo quedaba así libre de responsabilidad en caso de equivocarse y físicamente a salvo, en tanto que si había acertado con su hipótesis compartiría la gloria.

Por otra parte, en la misma orden en que se refería al nombramiento de despenseros y escribanos que embarcarían en las naves, la unidad jerárquica de Faleiro (cuyo rango, en los planes iniciales se suponía equivaldría al de Capitán) resultaría furtivamente asignada al mismísimo Juan de Cartagena. Definitivamente, el «enroque» no constituía un triunfo para Magallanes. Había soltado un lastre, pero potenciando un peligro.

LA PARTIDA

De las cinco naves destinadas a la flota hay dos de 130 toneladas, dos de 90 toneladas y una de 60. Son respectivamente la «Trinidad», nave capitana al mando de Magallanes; la «Concepción», capitaneada por Gaspar de Quesada y con Juan Sebastián Elcano como contramaestre; la «San Antonio», a cargo de Juan de Cartagena; la «Santiago», dirigida por Juan Serrano; y la «Victoria», capitaneada por Luis de Mendoza. «Muy viejas y remendadas», escribía desdeñosamente al rey Manuel, el cónsul portugués, y agregaba: «no quisiera navegar en ellas, así fuese a las Canarias, pues tienen las cuadernas como manteca». Magallanes, y su equipo, sin embargo, habían realizado una tarea intensiva en la reconstrucción de las embarcaciones que, pese a todo, resistieron mucho más de lo que otras naves hubiesen podido soportar.

La expedición también incluía a Duarte Barbosa (pariente político de Don Hernando), el cosmógrafo Andrés de San Martín y el italiano Antonio Pigafetta, de Vicenza, que había colaborado en metálico para incorporarse a la empresa.

Magallanes hizo el juramento de fidelidad en la iglesia de Santa María de la Victoria de Triana, en Sevilla, y recibió el estandarte imperial. También les prometió una fuerte suma de dinero a los monjes del monasterio pidiéndoles rezar por el éxito de la expedición y, antes de partir, el capitán ordenó que toda la tripulación se confesara. Su fe era casi muscular, enfática, voluntaria. Luego se sabrá que, diariamente y hasta la partida, los marineros bajaban a tierra a oír misa obligados por el Capitán.

LAS ARCAS DE NOÉ

Según lo aprendido en numerosas expediciones con destinos lejanos, en los cuales podían llegar a intercambiar mercancía con los pobladores, los contingentes europeos en general (y los españoles en particular) se proveían de alguna «moneda de cambio». Si bien, a largo plazo, una vez conquistado el territorio, empezarían a regirlo con nuevas leyes y nueva moneda, el incipiente intercambio de objetos por alimentos sentaba las bases de alguna interacción comercial, aunque fueran bases simbólicas (y desde luego funcionales a las necesidades perentorias de los navegantes sedientos, hambrientos, etc.).

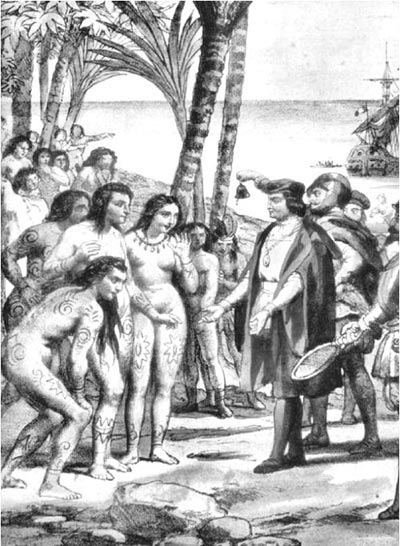

Los españoles practicaban con los nativos un rudimentario sistema de canjes, hasta que lograban colonizar la región y establecer entonces todo un esquema estructurado de intercambio. (Pintura de Giancarlo Costa).

Por supuesto, el problema no era el oro, sino lo que cada pueblo hacía con él. Europa, con oro, construía barcos y financiaba expediciones armadas. Los habitantes de América central, hacían templos. Embellecían los lugares. Adornaban a sus reyes. El «intercambio» empezaba a ser parte, también, de una conquista algo sorda, pero lentamente efectiva. Dijes, abalorios, espejos, ocupaban su parte en la bodega de los barcos rumbo a un lugar innombrable. El escritor uruguayo Napoleón Baccino Ponce de León, en su novela histórica Maluco, realiza una generosa postal de lo que pudo haberse visto, en las naos, aquella luminosa mañana de Sanlúcar.

«La causa del fulgor aquel estaba en su carga y el reflejo del sol en ella: la componían miles de trozos de vidrio y cuentas de cristalino de varios colores y veinte mil cascabeles de tres suertes y dos mil pulseras de latón y otras dos mil de cobre, más diez mil anzuelos y cuatrocientos cuchillos de Alemania y cincuenta docenas de tijeras, que junto con doscientos bonetes colorados e innumerables piezas de paños de colores, integraban nuestra provisión de mercaderías de trueque o rescate».

«Ésa sería, Alteza, nuestra moneda corriente en las tierras por descubrir. Ésos serían los dones de nuestra civilización y, a cambio de ellos, obtendríamos los más preciados tesoros que la naturaleza había prodigado a otros pueblos del mundo».

En esos mismos barcos se cargaron provisiones y alimentos para dos años calculando generosamente que la travesía terminaría antes y sin esperar demasiado de los reaprovisionamientos que pudieran hacerse durante el viaje. Se embarcaron conservas, embutidos, todo tipo de animales vivos y hasta un gigantesco terrón de tierra con pequeños arbustos frutales, además de semillas y, obviamente, agua dulce en gran cantidad. El panorama en el Puerto de Sanlúcar evoca al Arca de Noé.

Así describe aquel espectáculo el mismo autor citado párrafos más arriba:

«Ved allí a las pobres y maternales vacas agolpándose torpemente a la entrada del puente, acosadas por los perros y estrellándose contra los cabezales de mármol en su loca carrera. Observad cómo corren hacia un lado y otro, dominadas por el pánico, las ovejas todas juntas. No entienden lo que les está pasando, pero el instinto les dice que deben mantenerse unidas. En medio de ellas una cerda de grandes tetas se revuelve furiosa buscando a sus lechones. Pastores y ganados corren precipitadamente como si alguna oscura fuerza los empujara hacia las naves. Tras ellos irrumpen con estrépito las carretas. Hay una cargada con gallinas blancas que asoman temerosas las cabezas por entre los barrotes de las jaulas. Después siguen los limoneros y los naranjos, y hasta olivos de regular tamaño que crecen en barricas. Y almácigas de coles y otras verduras en grandes jardineras. Y tierra. Una tierra negra y suelta que se ha hecho traer de los bosques del norte, en la frontera con el reino de Portugal».

La bucólica mirada del autor se completa con una imagen premonitoria: El huerto flotante con el que el Capitán planea paliar los terribles efectos del escorbuto, pone una nota desusada en aquel paisaje agostado por la sequía. Al frente de la columna, solitario y taciturno, don Hernando continúa su marcha hacia las naves.

Al leer la lista de provisiones, resulta difícil concebir que cinco débiles naves pesqueras pudieran recorrer los océanos con semejante carga: cerca de los sacos de harina, lentejas, arroz y todas las legumbres imaginables, se encontraban cinco mil libras de carne y de tocino, doscientos barriles de sardinas, novecientos ochenta y cuatro quesos, cuatrocientas ristras de ajo y cebollas; mil quinientas libras de miel, tres mil doscientas libras de uva de Málaga, pasas y almendras, abundancia de azúcar, vinagre y mostaza.

El punto cardinal de la alimentación a bordo lo proveía la galleta de barco; si ella faltaba equivaldría a perder el rumbo. En efecto, así de conectados estaban el hambre y el destino. No en vano, alrededor de 9800 kilos de este insípido pero, con el paso del tiempo, preciado ingrediente, descansaban en los húmedos y abigarrados depósitos. Para mantener los ánimos de la tripulación, Magallanes también había enviado a comprar el mejor vino de Jerez: cuatrocientos odres y doscientos cincuenta y tres toneles, con lo que quedaba asegurada por dos años teóricamente la bebida en la mesa de los marineros.

Como era de esperar, los problemas no tardarían en aparecer. Los alimentos secos inmediatamente sufrían los ataques de un enemigo implacable: las ratas. Poco tiempo después de haber zarpado, todas las bolsas de provisiones mostraban las huellas de sus dientes; pero, si la comida se acababa, como en el caso que nos ocupa, el enemigo se transformaría en víctima y las ratas pasarían a ser el único y horrendo alimento a la vista. La bebida también acarreaba dificultades porque a los pocos días estaba tibia y contaminada por algas que se filtraban entre los cascos del barco. La ausencia de agua era todo un problema adicional, por cuanto los alimentos eran especialmente salados para que se conservaran mejor. Esto, obviamente, aumentaba la sed, llevándola más allá de lo habitual.

El sistema de abasto de una expedición era trabajoso y variado, ya que debía preverse cualquier eventualidad. El abastecimiento de una flota requería la labor asociada de muchísimos hombres.